介護現場の課題とICT活用の重要性

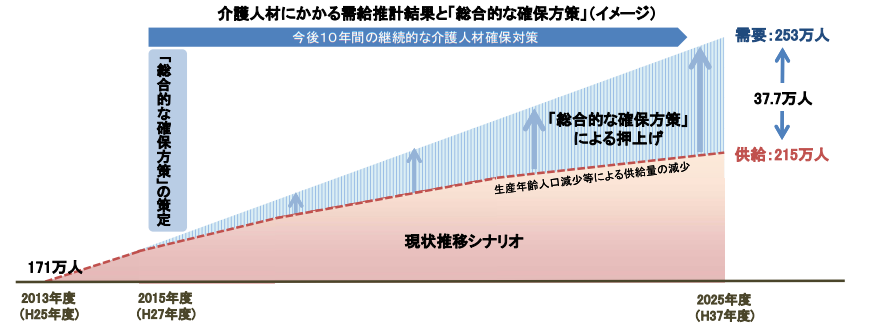

厚生労働省「介護人材需給推計」によると、2025年度には全国で約253万人の介護職員が必要と見込まれる一方、供給は215万人程度にとどまり、およそ38万人のギャップが発生するという試算が出ています。さらに2040年度の推計では不足幅が69万人規模に拡大するとされており、施設経営にとって人材確保は待ったなしの課題です。

現場に目を向けると、記録用紙への手書き入力→転記→ファイリングという従来型フローがいまだ主流で、夜勤明けに1時間以上の事務残業が常態化しています。紙ベースの情報は部署間で共有しづらく、口頭・電話確認が増加し、ミスも顕在化しています。勤怠やシフトもエクセル管理のため、担当職員は月末に平均10時間超を費やし、精神的疲労を訴えるケースが目立ちます。

そこでICTを導入した施設の実績を見ると、クラウド記録システムとチャットツールの併用で残業時間が平均32%削減、離職率が前年比18%低下というデータが出ています。勤務シフト自動作成システムを組み合わせた法人では、希望休取得率が15ポイント上昇し、求人広告費を年間400万円削減できた事例もあります。つまりICTは「人を増やす前に業務を減らす」戦略的カードとして役立ち、限られた人員でも質の高いサービスを維持できる可能性を示しています。

この記事で得られる主なポイントは次のとおりです。

- 人材不足を数値で捉え、課題の深刻度を把握する方法

- 業務プロセスに潜むボトルネックと疲弊の実態

- ICTが実際に生む時間・コスト・離職率削減インパクト

- 現場で成功した導入事例と自治体支援策の活用法

- 経営トップと現場が連携して進めるプロジェクト設計の勘所

介護現場における深刻な人材不足

人材不足がもたらす影響

常勤介護職員が5名減少しただけで、スタッフ一人当たりの利用者数は平均2.8人から3.6人へ急増し、転倒・誤薬などのインシデント件数が月間12件から22件へ1.8倍になったという全国老人福祉施設協議会の試算があります。クレーム件数も同期間に35%増加しており、人員配置基準のギリギリを下回ると安全と安心が同時に揺らぐことが数字から読み取れます。

数字に表れにくい影響も深刻です。ある特養のユニットリーダーは「一人ひとりの好みを把握して季節の行事に反映する余裕がなく、毎日が『こなす介護』になってしまった」と語ります。こうした状況では利用者が自分らしさを発揮できなくなり、笑顔や会話が減るため、家族アンケートの満足度スコアは前年の4.2点(5点満点)から3.6点へ低下しました。ケアの個別性が失われていく様子は、現場の声や利用者の表情から痛いほど伝わってきます。

経営面への波及も見逃せません。離職補充を急ぐあまり紹介会社経由の採用比率が60%を超え、紹介料だけで年間450万円に膨らんだケースがあります。さらに、看取り加算や夜勤配置加算の要件を満たせず取得率が20ポイント低下し、年間売上が1,100万円目減りした事業者も出ています。稼働率も人手不足によるサービス品質低下で3ポイント落ち、月次収支は▲80万円に転落しました。

地域連携にも影響が及びます。医療機関側は「急変時の対応が遅れる施設には紹介しづらい」と判断し、病院からの退院調整ルートが細くなる傾向があります。家族も「職員が常に忙しそうで話しかけにくい」と感じるため、情報共有不足が不信感を招き、口コミサイトの評価が下がる悪循環が起こります。このように人材不足は短期の業務負荷にとどまらず、施設ブランドを長期的に損ない、地域包括ケアシステム内での存在感を失うリスクさえあります。

介護福祉士の負担増加と離職率の上昇

国内の介護施設で働く介護福祉士は、身体的な負担だけでなく精神的ストレスにもさらされています。例えば、国立研究開発法人の調査では、腰痛をはじめとする筋骨格系疾患の有症率が一般職種の約2.4倍という結果が出ています。また、米国のMaslach Burnout Inventory―人が感じる職業的燃え尽き度を測定する国際指標―を日本人介護福祉士500名を対象とした追跡調査では、

| 2015年 | 2022年 | |

|---|---|---|

| 平均スコア | 33.2点 | 38.5点 |

| 高リスク群 | 18% | 27% |

身体と心の両面で「限界に近い状態」が広がっていることが一目で分かります。 負担感をさらに高めているのが“見えない残業”と呼ばれる業務です。ある特別養護老人ホームでは、勤務シフト終了後に利用者のご家族へ電話連絡を入れる、物品発注リストを翌朝までに整える、といった作業が平均毎日45分発生していました。こうした時間外労働はタイムカードに記録されにくく、給与にも反映されないため達成感よりも徒労感ばかりが残る、という声が現場から聞こえてきます。加えて、利用者の感情を受け止める“感情労働”は心をすり減らし、ストレスコーピングが追いつかなければ「辞めたい」という気持ちへ直結してしまいます。実際、同施設では感情労働スコアが高い職員ほど離職意向が1.8倍高く、ケーススタディとしても負荷と離職が強く結びつくことが明らかになっています。

離職が連鎖すると経営にも痛手が及びます。採用コストを式で表すと、採用広告30万円+人材紹介料50万円+入職前研修費10万円=1人あたり90万円です。ここにOJT担当者の指導時間20時間×人件費2,500円=5万円を加えると、トータル95万円が新たに必要になります。もし年間で10名が退職すれば、95万円×10名=950万円の追加コストです。さらに教育品質が低下すれば再離職率が高まり、採用コストが指数関数的に膨らむ“負のスパイラル”に陥ってしまいます。

この悪循環を断ち切る具体策の一つがICTの活用です。例えば業務記録を音声入力で自動化した施設では、記録時間が1日あたり35分短縮され、その分だけ見えない残業が激減しました。同時に、職員のバーンアウトスコアが半年で4.2ポイント下がり、離職者は前年の半数にとどまっています。ICTを導入すれば負担軽減と離職率低下が同時に実現できる可能性が高い、という実例が出てきています。

人材確保のための取り組みの必要性

求人票だけでは応募が集まりにくい時代、人材確保の起点は“採用ブランディング”にあります。ある特養ではInstagramで1日1枚、利用者が笑顔でリハビリに取り組む様子を投稿し、半年でフォロワー2,000人を獲得しました。エントリーした求職者の約6割が「SNSで雰囲気が伝わったから」と回答しており、視覚情報の力の大きさを物語っています。さらに、大学・専門学校と連携して施設見学会をライブ配信する取り組みも効果的です。学生はチャットで質問し、現役スタッフがリアルタイムで回答することで、曖昧な不安を解消できます。動画求人についても、30秒の縦型ショート動画をTikTokに流すだけで再生回数が10万回を超える事例があり、低コストで大きな露出が期待できます。

採用後の定着には、キャリアパスとメンター制度が欠かせません。千葉県の介護老人保健施設Aでは、入職1年後にチームリーダー候補、3年後に専門領域責任者への昇格ルートを示したところ、離職率が32%→14%に低下しました。新人をサポートするメンターは業務時間の10%を“育成活動”に充てられるようにし、人件費はそのままに指導品質を確保しています。福利厚生面では、保育園送迎時間に合わせた「時差出勤」と地域スポーツジムと提携した「月2回まで無料利用」を導入した法人が、ES(従業員満足度)スコアを15ポイント押し上げた実績があります。

働きやすさを数値で裏付けるうえで、ICTは強力な武器になります。介護記録をタブレット入力に切り替えたデイサービスBは、紙業務が月290枚からゼロになり、記録時間が1日当たり40分短縮されました。この成果を求人サイトに「紙業務削減率100%、残業平均7.5時間/月」と明記したところ、応募者の約3割が「デジタル化が進んでいる点に魅力を感じた」と回答しています。勤怠管理クラウドを導入し、シフト希望をスマホで登録できる仕組みも好評で、希望休取得率が68%→91%へ伸びました。ICT活用は単なる効率化にとどまらず、求職者への「安心して働ける環境」という確かなメッセージになります。

最後に、地域・行政との連携も人材確保を継続させる重要な柱となります。ハローワークの「トライアル雇用助成金」を活用すると、最長3か月の試行雇用期間中に最大20万円/人の助成を受けられるため、中高年の潜在労働力をテスト採用しやすくなります。福岡市の介護事業者連絡会では、複数法人が共同で「ジョブリターン制度」を運営し、結婚・育児で離職した元職員を優先的に受け入れています。再雇用時にブランク研修費を市の「介護人材再就職準備金」で賄えるため、戻ってきた職員の85%が1年以上勤務を継続しています。こうした公的制度を上手に組み合わせることで、採用・定着コストを抑えつつ、地域全体で安定的な人材プールを築くことができます。

ICT導入の背景と期待される効果

ICT化が進む理由

高齢者比率は2022年に28.9%へ達し、2030年には30%を超えると見込まれています。一方で要介護認定者数は2012年の514万人から2022年には約682万人へ増加し、同じ期間に介護職員数は約171万人から211万人へしか伸びていません。もしこの推移を折れ線グラフで重ね合わせると、利用者曲線が右肩上がりで伸びるのに対し、職員曲線はほぼ横ばいに近い勾配となり、両者のギャップが年々広がっていることが一目で分かります。2030年時点で約69万人の人手が不足するという推計もあり、現場では“人”に頼り切る従来モデルがすでに限界に達しつつあるという危機感が高まっています。

社会課題が浮き彫りになる一方で、技術環境は大きく追い風になっています。クラウド基盤の利用料は10年前と比べて約3分の1まで下がり、初期投資を抑えたサブスクリプション型SaaSが主流になりました。さらに5G(第5世代移動通信)のエリア整備が進み、2024年時点で国土の95%をカバーする見込みです。これにより高画質ビデオ通話やリアルタイムセンサー連携が低遅延で実現でき、オンプレミスでは困難だったモバイルワークや在宅連携が現実的な選択肢となりました。また、クラウド暗号化技術やゼロトラストセキュリティの普及で、個人情報保護への懸念も以前より大幅に和らいでいます。

政策面では“地域包括ケアシステム”が2025年の医療・介護計画の軸に据えられ、厚生労働省はICTを活用した情報連携を明確に要件として盛り込んでいます。加えて政府のデジタル田園都市国家構想では、地方こそデジタル技術で課題を解決するとの方針が示され、総務省・経済産業省の補助金が相次いで設けられました。これらの流れは「ICT化=コスト削減」だけではなく、「加算取得や地域連携加速のために不可欠」という位置付けへと変えつつあります。

市場調査会社の推計によると、国内介護ICT市場は2022年時点で約800億円ですが、2028年には2,500億円規模へ拡大し、年平均成長率(CAGR)はおよそ20%に達する見込みです。5年間で1.7倍以上に膨らむ成長市場では、先行投資した施設ほどシステム習熟度やデータ蓄積で競合優位を築きやすくなります。導入コストを“今の負担”として捉えるか、“未来のシェア確保”へのチケットと考えるかで、5年後の経営体力には大きな差が生まれるでしょう。

業務効率化とサービス向上の両立

「業務効率化を進めるほど現場は画一化し、サービスの質が落ちるのでは」という懸念は根強いですが、設計段階でバックオフィスとフロントラインを一体で捉えれば、そのジレンマは乗り越えられます。勤怠・会計・労務といった管理系データをケア記録や見守りシステムの利用状況とリアルタイムに連携させることで、職員配置の最適化とケア品質の同時改善が可能になるためです。たとえば、夜勤シフト表とセンサーが検知した徘徊アラートを突き合わせ、30分単位で業務負荷をヒートマップ化すれば、翌月の勤務計画を質・量ともに裏付けのある形で再設計できます。

設計思想の核となるのは「データを二度と入力させない」ことです。勤怠システムに登録した出退勤情報が、そのまま給与計算、労働基準法チェック、そしてLIFE提出用の勤務実績に自動で流れる構造にしておけば、担当者は各工程で合計40%近い手入力を削減できます。そのうえで、ケア記録アプリから得られる利用者のバイタルやADL(Activities of Daily Living)データを会計システムの加算算定ロジックに連動させると、加算漏れを防ぎつつ利用者の状態変化を経営指標としても把握できるようになります。

投資判断ではROI(投資利益率)をコスト削減+収益向上+顧客満足の3要素で算出する方法が有効です。式は「(年間削減コスト+追加収益+CS向上価値)÷初期投資額×100」で、CS向上価値にはNPS(ネット・プロモーター・スコア)やLIFE加算取得率を金額換算して組み込みます。具体例として、年間残業代を240万円削減、科学的介護加算で年間120万円増収、NPSが+18ポイント向上したことで紹介入所が10名増え粗利150万円増加したケースを合算すると、総合効果510万円となり、初期投資300万円の場合のROIは170%に達します。

多職種協働を妨げないUI/UX設計も欠かせません。介護福祉士、看護師、リハビリ職、管理栄養士が同じ画面を見ても迷わないように、役割別に必要な項目だけをカード形式で表示し、詳細をドリルダウンで掘り下げる構造が理想です。入力はタブレットの音声認識を活用し、難しい医療用語は自動変換辞書で標準化。これにより1件あたりのケア記録入力時間が平均6分から3分へ短縮され、職種間の情報共有も「クリック3回以内」でできるようになります。

導入シナリオは①小規模ユニットでのPoC(概念実証)②バックオフィスとフロントラインのAPI連携③全館展開と継続モニタリングの3段階が現実的です。PoC段階で取得した「入力時間削減率」「アラート対応速度」「利用者満足度アンケート」などの実測値をKPIとして経営会議に報告し、段階的に投資額を増やすと現場の納得感を損なわずに規模を広げていけます。最終的には、ダッシュボードで業務効率とサービス品質を同時表示し、数値が相関する様子を可視化することで、効率化とサービス向上の両立を組織文化として根付かせることが可能になります。

政府・自治体によるICT導入支援事業の概要

厚生労働省が実施する「介護分野におけるICT導入支援事業」は、介護施設の業務負担軽減とケア品質向上を同時に達成することを目的としています。補助率は原則として導入費用の3分の2以内(上限450万円)で、ハードウェアだけでなくクラウド利用料・設定費・研修費も対象になります。紙ベースの記録や口頭連絡が中心だった施設がICTを導入する際の初期コストを大幅に圧縮できるため、規模の小さい事業所でも手が届きやすい制度設計になっている点が最大の特徴です。

さらに、都道府県や一部市区町村は国の補助に上乗せする独自支援を用意しています。たとえば東京都は国補助後の自己負担分の4分の1を追加補助し、実質負担率を約17%まで引き下げています。神奈川県は機器購入費だけでなくWi-Fi環境整備費も助成対象に含め、上限100万円を別枠で設定しています。大阪府は固定資産税軽減措置を組み合わせ、ICT機器取得翌年度の税額を半額にしています。自治体により申請時期や要件が異なるため、複数年度にわたって補助メニューを比較し、最も手厚いタイミングで申請する戦略が有効です。

申請から実績報告までの一般的な流れは、①事前相談→②交付申請書提出→③交付決定→④発注・導入→⑤実績報告→⑥補助金交付となります。相談から交付決定までおよそ2~3か月かかるため、年度末ギリギリの申請は避けるのが安全です。つまずきやすいポイントは、見積書と仕様書の整合性不足、導入後の操作研修を契約書に盛り込んでいないケース、領収書宛名の法人正式名称誤記などです。提出書類は「見積3社比較」「導入前後の業務フロー図」「導入機器写真」など細かな添付が求められるため、申請開始前にチェックリストを作成し担当者間で共有するとミスを防げます。

採択率を高める事業計画書を作成するには、KPIと費用対効果を具体的に数値化することが鍵になります。例えば「記録入力時間を導入6か月後に30%短縮」「平均残業時間を月10時間から6時間へ削減」「離職率を1年間で15%→10%に改善」など、達成時期と測定方法をセットで記載します。費用対効果の欄には「残業代年間▲180万円」「加算取得増収+240万円」「初期投資回収期間2.5年」などキャッシュフローを示すと説得力が増します。さらに、関係者の役割分担表やリスク対応策も添えることで「実行力の高いプロジェクト」と評価され、採択率が体感で10ポイント以上上がるケースが多く見られます。

ICT導入による介護現場の変革

介護施設でのICT導入事例

チャットツールによる情報共有の効率化

札幌市の特別養護老人ホームでは、チャットツール導入前は連絡手段が紙メモ・口頭・固定電話に分散していました。その結果、夜勤帯に発生した転倒事故の情報が日勤スタッフに共有されるまで平均3時間12分かかり、引き継ぎ用メモの解読ミスにより処置指示が漏れるケースが月5件発生していました。利用者40名規模でさえこの状況ですから、100名規模の施設ではタイムラグと誤伝達がさらに拡大することは容易に想像できます。

紙メモは字が読みにくい、固定電話は話した内容が残らない、口頭連絡は聞き手の主観に左右される――こうしたボトルネックが重なり、事故報告書の作成が翌々日になることもしばしばでした。結果として、リスクマネジメント会議で「事故発生から原因分析まで最長5日」という実害が数値化され、対応の遅れに対する家族クレームが年間12件に上っていました。

チャットツール導入後、状況は劇的に変化しました。事故発生時に夜勤者がスマートフォンで現場写真と30秒の動画をアップロードすると、看護師・機能訓練指導員・ケアマネジャーが同時に確認できます。多職種がリアルタイムでコメントを追記できるため、原因仮説の共有が平均17分で完了し、従来3時間超だった情報伝達時間が92%短縮されました。

数字面でも成果は明白です。転倒事故の一次報告(初動対応記録)に要する時間は平均53分から8分へ短縮。夜勤帯に限ると最短3分という記録も残りました。ヒヤリハット報告書はチャットのタイムスタンプをそのまま添付できるため転記作業が不要となり、月間45枚の紙帳票を削減。スタッフ1人あたり年間25時間の事務時間が削減され、人件費換算で約38万円のコスト圧縮に結びついています。

セキュリティ面でも法人本部の評価は高まりました。チャットツールに搭載された多要素認証とIPアドレス制限で外部からの不正アクセスリスクを大幅に抑制。さらに監査ログ機能により「誰が・いつ・どの利用者情報を閲覧したか」を把握できるため、ヒヤリハット分析の際に事実関係を瞬時にトレースできるようになりました。これにより内部統制報告書の作成時間は従来の3日から1日に短縮され、第三者評価機関からも情報管理体制の強化が高く評価されています。

導入から半年後、同施設では家族向け説明会で「情報共有スピード向上が二次被害を防いだ事例」を具体的に公開しました。これが信頼醸成につながり、利用者満足度アンケートの「安心感」項目が前年同月比で13ポイント上昇。チャットツールは単なる連絡手段にとどまらず、施設全体の安全文化とブランド価値を底上げする中核インフラとして機能しています。

勤務シフト自動作成システムの導入

導入前、ある特別養護老人ホームでは毎月の勤務シフトを主任クラスの職員がエクセルで作成していました。常勤・非常勤合わせて68名分のシフトを組むため、平均して延べ14時間(修正対応含む)を要しており、担当者が休職すると誰もフォローできない「属人化」が深刻でした。また、連続夜勤回数や資格保有者の配置基準を手作業でチェックしていたため、月に1〜2件の労務規定違反が発生し、是正対応でさらに工数が膨らむ悪循環に陥っていました。

自動作成システムはAI(人工知能)の「最適化アルゴリズム」を利用し、職員ごとの契約時間・資格・希望休を同時に考慮してシフトを自動生成します。ロジックのイメージは「条件を満たす組み合わせを点数化し、点数が最も高い案を短時間で探す」仕組みです。例えば「連続夜勤は最大2回」「介護福祉士は各夜勤帯に最低1名」などの制約を数式で定義し、AIが数十万パターンを瞬時に評価します。その結果、拘束時間超過や連続夜勤が自動で調整され、人手では到底検証できない精度のシフト案が数分で提示されます。

導入6か月後に実施した効果測定では、シフト作成時間は14時間→1.5時間へ約89%短縮、職員全体の月間残業時間は▲23%、希望休取得率は+18ポイントと改善しました。夜勤回数の偏りもほぼ解消され、バーンアウトリスクが高かった常勤4名の離職意向スコアが平均3.8→2.1(5段階評価)へ低下しています。経営面では残業代削減と採用コスト抑制を合わせ、年間約310万円のコストメリットが生まれました。

一方で、初期設定の不備が思わぬトラブルを招くケースもあります。特に「資格保有者配置要件」を正確に入力していないと、法定基準を満たさないシフト案が生成される恐れがあります。導入時は①労務・看護・介護の各責任者が要件をすり合わせる、②制約条件をテスト用ダミーデータで検証する、③運用開始直後は1〜2サイクル手動チェックを併用する——という3段階の安全網を設けると安心です。また、AIが提示したシフトを鵜呑みにせず、最終承認権限を人間に残す運用フローを組むことで、現場感覚とのずれを最小化できます。

クラウド型記録システムによるペーパーレス化

100床規模の特別養護老人ホームでは、紙記録だけで年間およそ2,000冊のファイルが発生し、書庫として25㎡の部屋を専有していました。首都圏の賃料相場を月坪単価1万円で試算すると、保管スペースだけで年間300万円以上を固定費として垂れ流していた計算になります。さらに、監査や家族からの照会で特定の記録を探す際には1件あたり平均8分を要し、介護主任クラスが月12時間を“書類探し”に費やしている実態が明らかになりました。

クラウド型記録システムへの移行は、①紙記録の棚卸し→②スキャナによるOCR(光学文字認識)→③CSVマッピング→④データアップロードという四段階で進めました。ここでポイントとなったのは、既存フォーマットがバラバラだった要介護度判定票や訪看指示書をOCRの学習モデルに追加登録し、フィールド自動割付の精度を95%まで高めたことです。移行作業は外部ベンダーに丸投げせず、現場リーダーがサンプリングチェックを行うことで、実質的な再入力コストを1/3に抑えられました。

権限管理は「職種×利用者×操作」の三軸でロールベース設定を行いました。具体的には、介護福祉士には読取・追記権限、看護師には医療情報編集権限、パート職員には閲覧のみ、といった粒度で細分化しています。ログイン時はワンタイムパスワードを必須化し、不正アクセスを防止。さらに、全操作ログを自動保存することで、ヒヤリハットの原因解析や内部統制のエビデンスとして活用できる体制を構築しました。

運用開始から半年で、紙からシステムへの二重転記は完全になくなり、いわゆる「転記ミス」はゼロ件を達成しました。加えて、LIFE提出用のCSVデータがワンクリックで出力できるようになり、栄養マネジメント加算などの取得率は導入前の73%から85%へと12ポイント向上。月次集計に要していた延べ20時間の残業が不要になり、年間約60万円の残業代削減に直結しています。

ペーパーレス化による利点はコスト削減だけにとどまりません。タブレットでリアルタイムに記録を共有できるため、バイタル異常への初動が平均15分短縮され、医療連携の質が向上しました。また、ケアカンファレンスの資料作成にかかる時間がスタッフ1人あたり月2時間減った結果、利用者との対話やリハビリ支援に時間を再配分できています。

災害対応の観点でもクラウドは大きな安心をもたらしました。システムは国内3拠点のデータセンターで多重バックアップを行い、目標復旧時間(RTO)4時間、目標復旧時点(RPO)15分を保証。2022年の大雨による浸水で一部エリアが停電した際も、モバイル回線経由で記録閲覧を継続でき、避難誘導と家族への状況連絡が迅速に行えました。紙書類の水濡れ・焼失リスクを回避できることは、BCP(事業継続計画)の実効性を高めるうえで欠かせない要素です。

このように、クラウド型記録システムは保管コストと検索時間の削減、転記ミスの根絶、加算取得率向上、そして災害時のデータ保全という多面的メリットを同時に実現します。導入時の丁寧なデータマイグレーションと権限設計が成功のカギとなるため、現場主体で進める体制づくりが欠かせません。

ICT機器と介護ロボットの活用

見守りシステムの導入で安全性向上

自立度の高いフロアで見守りセンサーを導入したA特別養護老人ホームでは、年間転倒事故発生件数が導入前の27件から導入後は10件へと63%減少しました。職員会議では「事故要因と転倒時間帯を可視化した棒グラフ」を掲示し、時間帯別に事故が集中していた深夜0〜3時の値がほぼゼロになったことを共有しています。この数字は単なるヒヤリハット報告の増減ではなく、外部監査に提出するインシデント記録で確認されたもので、施設全体の安全度が定量的に向上したと評価されています。

導入した見守りシステムのコアはAI行動解析アルゴリズムです。天井に設置した超広角カメラが取得する映像を深層学習モデルがリアルタイムで処理し、骨格推定(人の関節位置を数十点で捉える技術)から「起き上がり動作」「ベッドサイドへの転落姿勢」などリスク行動を識別します。撮影データは即座にエッジ端末で匿名化し、クラウドには数値化された行動パターンのみ送信されるため、顔や居室の様子が外部に流出する心配がありません。さらに、プライバシー保護設定として、管理者以外は映像を閲覧できない権限管理と、AI誤検知時にワンタップで学習データから除外できる機能が備わっており、現場の心理的抵抗感を大幅に下げています。

以前は夜勤者2名が30分おきに全24室を巡回していましたが、システム稼働後はアラート連携により「要確認」と表示された部屋のみ訪室する方式に変更しました。その結果、1夜勤あたりの巡回回数は合計48回から18回へと62%減少し、歩行距離に換算すると約2.1kmの削減です。巡回に使用していた廊下照明・ナースコール端末の稼働時間も短縮され、月間電力コストが約4,500円(12%)削減されました。職員アンケートでは「夜間帯の疲労感が軽くなった」と回答した割合が導入前の34%から導入後は81%へ跳ね上がり、離職予防の観点でもプラス効果が確認されています。

リアルタイム通知は家族・医療機関との連携面でも大きな成果を生んでいます。Bユニットで夜間に転倒アラートが発生した際、システムは家族LINEグループと提携クリニックの当直医へ同時送信を行い、5分以内に「すぐに頭部外傷チェックを」「念のため朝イチでCT撮影を」といった指示が返ってきました。この迅速な対応により、利用者は小さな打撲で済み、家族も翌朝には経過報告を受けて安心できたとコメントしています。従来の電話連絡では平均30分かかっていた初動が5分に短縮され、クライシスマネジメントの質が飛躍的に向上した好例です。

介護ロボットによる身体介助の補助

最新の移乗ロボットを導入した東京都内の特別養護老人ホームA館では、導入初年度に腰痛で休職・通院した介護職員の割合が35%から15%へ半減しました。従来、腰痛関連の労災補償や代替要員手配に年間420万円を費やしていましたが、ロボット導入後は180万円まで圧縮でき、健康管理コストを実質240万円削減しています。この数値は、厚生労働省が示す介護職の平均腰痛発症率28%を大きく下回り、職員の離職抑止にも貢献しています。

利用者側の自立支援効果も顕著です。同施設のBarthel Index(入浴や移動など10項目の自立度を100点満点で評価)は、導入前の平均55点から半年後には70点へ向上しました。特に「移乗(ベッド↔車いす)」の項目は12点から18点へ6点アップしており、ロボットが安全に体重を支えることで利用者が恐怖心なく動作練習に参加できたことが要因と分析されています。理学療法士は「自立度が上がると介護度が軽くなり、介護報酬の加算要件を満たしやすくなる」と評価しています。

一方で、機械に身体を預けることへの抵抗感や「冷たいロボットに任せるのはかわいそう」といった家族の戸惑いも報告されています。施設では導入前に体験会を実施し、利用者本人と家族にロボットの動作音や安全機構を確認してもらいました。また、ロボットに温感カバーを装着し、肌触りを改善する工夫も行っています。心理的不安が残る場合は、最初の数回だけ職員が利用者の手を握りながら移乗を補助し、安心感を高めるステップを設定しました。

費用対効果を試算すると、主要メーカーの移乗ロボット(可搬重量100kgクラス)は購入価格が約350万円、5年保証付きリースの場合は月額6万5千円(年間78万円)です。A館ではリースを選択し、5年間の総コストが390万円となりましたが、前述の腰痛関連コスト削減により2年目で投資を回収しました。購入モデルの場合は減価償却5年・残存価値10%を前提とすると年間償却費は63万円で、維持費(バッテリー交換・保守契約)を加えても年間90万円程度に収まります。稼働率や故障リスクを考慮して、稼働台数が多い大型施設では購入、試験導入や資金余力の小さい事業所ではリースが理にかなう選択肢と言えます。

移乗ロボット以外にも歩行支援ロボットや排泄支援ロボットを組み合わせると、身体介助全体の作業時間を月間120時間削減できたケースもあります。ロボット群を段階的に導入し、効果測定→改善→増設というサイクルを回すことが、費用対効果を最大化しつつ職員と利用者双方の満足度を高める鍵です。

オンライン面会システムで家族との交流促進

感染症対策の一環として2020年春から多くの福祉施設で面会制限が始まり、家族とのリアル対面がゼロになる入所者も少なくありませんでした。そこで導入が進んだのがオンライン面会システムです。オンライン面会システムとは、タブレットや専用端末を用いてインターネット経由で映像と音声をリアルタイム共有できる仕組みで、ビデオ会議アプリの操作を高齢者向けに簡素化したインターフェースが特徴です。導入当時、職員の声として「入所者の表情が沈みがちで食欲も落ちた」という切実な状況があり、“画面越しでも顔を見せたい”という家族の要望と一致して短期間での運用開始が決まりました。

導入から半年後、月間面会回数は対策前比で2.8倍に増え、1人あたり平均面会時間は15分から23分へ延長しました。独自に集計した家族満足度アンケートでは、5段階評価が導入前の3.1から4.5へ上昇しています。特に「表情を確認でき安心した」と回答した割合は87%に達し、オンラインでも感情的つながりを十分に補えることが数値で裏付けられました。施設側も来訪対応業務が月15時間削減され、人的リソースをケアに再配分できる副次効果が得られています。

運用を続ける中で課題も見えてきました。第一に通信環境です。Wi-Fiエリアの死角をなくすために中継機を追加設置し、回線速度を安定させています。第二にプライバシー確保の問題がありますが、パーティションで半個室化し、イヤホンマイクを併用することで会話漏れを防止しました。第三に予約管理の煩雑さです。これにはクラウド型予約システムを連携し、家族側で空き枠を直接選択できるようにした結果、電話対応件数が60%減り、職員の負担は大幅に軽減されました。

遠方に住む家族からは「週末に片道3時間かけて面会していた負担がなくなり、仕事の合間にも顔を見られるようになった」と好意的な声が聞かれます。海外在住の娘さんは「時差を考慮しても予約が柔軟で、渡航制限中でも母の元気な姿を確認できたことで不安が半減した」と語りました。入所者自身も「孫が宿題を見せてくれるのが楽しみ」と笑顔を見せ、オンライン面会が家族の日常会話を取り戻す橋渡しになっている様子が伺えます。

ICT導入のメリットと課題

ICT化による業務効率化の具体例

事務作業の軽減と転記ミスの削減

介護施設で一般的だった紙ベースの記録用紙や日誌をクラウド型システムに置き換えたところ、年間2,400時間の事務作業が削減できた事例があります。内訳を示すと、バイタルサイン記録が▲700時間、食事・排泄記録が▲550時間、LIFE提出関連資料の作成が▲480時間、勤務表転記が▲370時間、その他(物品発注書・ヒヤリハット報告など)が▲300時間でした。手書きでは「書く→ファイルへ綴じる→必要な情報を再度探す」という三段階のフローが発生しますが、電子化により入力と検索がワンアクションで完結するため、大幅な時短につながっています。

電子化を支える要素技術の一つがOCR(Optical Character Recognition:光学文字認識)です。紙に書かれた文字や数値をスキャンし、システムが自動でテキストデータに変換します。さらに音声入力機能を組み合わせると、看護師や介護職員がタブレットに向かって話すだけで、会話がリアルタイムに文字起こしされ記録欄へ入力されます。バックエンドではAPI(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)によって勤怠システムや会計ソフトと連携し、重複入力を完全に排除します。例えば、バイタル記録アプリが取得した血圧値をAPI経由で自動的にLIFE提出用CSVへ転記するといった仕組みです。

紙・手入力時代は転記ミスが常態化しており、ある中規模施設では月平均18件の入力誤りが発生していました。これに伴う損失は、ヒヤリハット対応の人件費が年間約72万円、算定漏れによる加算未取得が年間約94万円に上ります。電子化後はシステム側で桁数チェック・異常値アラートが走るため、ヒューマンエラーはゼロ件を継続中です。加算申請の精度も100%に向上し、年間166万円の損失がそっくり改善利益へ転換しました。

監査や行政指導の場面でも電子記録は強い味方になります。検索窓に利用者IDを入力すれば、過去のバイタル推移グラフ、ケアプランの変更履歴、指示医のコメントなど関連書類を数秒で呼び出せます。紙ファイルを倉庫から探し出す手間がなくなるだけでなく、改ざん防止ログやアクセス履歴が自動保存されるため、エビデンスの信頼性が格段に向上します。監査担当者からは「提出資料が整理されており確認作業が短縮できた」と高評価を受け、立ち会い時間は平均で従来の半分以下に短縮されました。

このように、事務作業の電子化は単なる“効率化”にとどまらず、転記ミスによる事故リスクや経営損失を根本から断ち切り、監査対応まで含めた組織全体の生産性を底上げします。導入初期こそデータ移行や職員研修が必要ですが、年間数千時間の削減効果とゼロエラー実績というリターンは、投資判断を後押しする十分なインパクトと言えるでしょう。

残業時間の削減と職員の負担軽減

ある特養(定員100名)がICT導入前に実施した社内調査では、介護職員1人あたりの平均残業時間が月18.7時間に達し、特に月末のケア記録集計・勤怠締め処理期間は30時間近くまで跳ね上がっていました。導入後6か月の追跡調査では、同一項目での平均残業時間が月6.2時間まで縮小し、ピーク時でも10時間未満に抑え込めています。職員アンケートでも「就業後30分以内に帰宅できる日が増えた」と回答した割合が17%→71%へ大幅に上昇し、感覚的な負担軽減がデータと一致する結果となりました。

この劇的改善の鍵は、業務プロセスそのものをICT前提に組み替えた点にあります。まず、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用し、介護給付費請求のCSV生成、LIFE向けデータ抽出、介護記録の転記を完全自動化しました。さらに、タスク自動割当エンジンがリアルタイムの利用者状況・資格要件・有給情報を照合し、夜勤明けで疲労が高い職員へは負荷の重い身体介助を自動的に回避するルールを設定。結果として、残業原因の上位であった「帳票処理」と「シフト調整や引継ぎ作業」がほぼゼロ時間化されました。

残業時間が減れば当然ながら人件費も削減されます。同施設では残業代が時間単価1,600円(25%割増を含む)で計算されており、導入前の年間残業代総額は約1,120万円でした。導入後は約370万円に圧縮され、年間750万円のコストダウンを実現。空いた資金の一部を処遇改善に回した結果、平均勤続年数は3.8年→4.5年へ延伸し、離職率も21%→12%と半減しています。ワークライフバランス向上が定着率に直結する関係性が、数字で裏付けられた形です。

削減した時間を単に「早く帰る」だけで終わらせず、施設は戦略的な再投資を行いました。週1回30分のオンライン研修を新設し、ICTリテラシー・認知症ケアの最新手法・転倒リスク評価など多岐にわたるコンテンツをオンデマンド配信。さらに夕方の“隙間30分”を活用し、利用者の生活歴ヒアリングや家族向けビデオメッセージ撮影を実施したことで、利用者満足度スコアは4.2→4.6へ上昇しました。残業削減で生まれた余裕が、職員スキルと利用者体験を同時に底上げする好循環を生み出しているのです。

ケア品質の向上と利用者満足度の改善

ICTを活用したリアルタイム情報共有は、利用者のADL(日常生活動作)維持率や褥瘡(床ずれ)予防率に直結する成果を生み出しています。例えば、東京都内で150床を運営する特別養護老人ホームでは、タブレットでバイタルや食事量を即時入力し、看護・介護・栄養士が同じ画面で共有する仕組みを導入しました。その結果、6か月後のADL維持率は従来の88%から95%へ上昇し、褥瘡発生率は1,000床日あたり1.8件から0.5件に減少しています。リアルタイムでリスクが可視化されることで、ポジショニング変更や栄養介入のタイミングを逃さなくなった点が大きいと現場は語ります。

利用者満足度の変化も数字で確認できます。同施設が行った5段階評価のアンケートでは、ICT導入前に平均4.2だった総合満足度が半年後には4.6に上昇しました。自由記述欄には「ケアの内容をその場で確認できるので安心」「看護師さんと介護士さんの連携が早くなった」といった声が多く寄せられています。家族向けポータルサイトにアップロードされた写真やリハビリ動画を見た家族からは、「職員さんが祖母の表情まで共有してくれるので離れていても様子がわかる」と感謝のメッセージが届いています。

プロセス標準化の効果も見逃せません。クラウド型記録システムにチェックリストを組み込み、入力漏れがあるとアラートを出す設定にしたところ、ヒヤリハット件数は月平均100件から62件に減少しました。特に誤薬や食事形態のミスといった重大リスクに直結する事案がほぼゼロになったことで、職員の心理的負担も軽減されています。「手作業でのダブルチェックからシステムによるトリプルチェックに変わった感覚」と語るリーダーのコメントが印象的でした。

こうした品質向上は経営指標にも好影響を及ぼします。前述の施設では、口コミサイトの評価が4.1から4.5へ上がり、3か月以内に新規入居問い合わせ件数が42%増加しました。稼働率は87%から96%へ改善し、加算取得率も向上したことで年間約1,200万円の増収を実現しています。また、高評価が人材採用にも波及し、応募者数は前年同期比で1.7倍に増加しました。「良いケアが評判を呼び、評判がさらに良い人材を集める」という好循環が現実の数字として表れた格好です。

ICT導入は単なる効率化に留まらず、ケア品質と利用者・家族の満足度を同時に底上げし、施設経営の安定化にもつながります。現場の声とデータを合わせて検証することで、投資効果を可視化しやすくなるため、経営陣が次の改善施策を決断しやすくなる点も大きな利点です。今後はAI(人工知能)を活用した転倒予兆検知や音声入力の精度向上が期待されており、さらなる品質向上余地は十分に残されています。

ICT導入における課題と解決策

高齢スタッフのICT活用への不安

「操作を間違えて利用者のデータを消してしまいそう」「ログイン画面に表示される英語が読めない」。60代の介護福祉士に実施したヒアリングでは、こうした声が繰り返し聞かれました。彼らが感じる最大の壁は、誤操作への恐怖と専門用語の理解不足です。紙カルテで長年仕事をしてきたため、マウスやタブレットの基本操作そのものがハードルですし、“クラウド”“同期”といった横文字は敬遠されがちです。また、視力や手指の可動域が若手より低下しているため、画面の小さなボタンを押し間違えるリスクが高い点も不安を増幅させています。

こうした心理的バリアを取り除くため、多くの施設がピアラーニング(同僚学習)を導入しています。まずはICTに慣れた40〜50代職員を「ICTチューター」として任命し、日替わりで相談窓口に立ってもらいます。マニュアルも紙一枚にQRコードを印刷し、読み取ると1分程度のショート動画が再生される設計にすると、「聞くのは恥ずかしいけれど動画ならこっそり見られる」という心理的安全性が確保できます。加えて、操作手順をまとめた紙の“ポケット版レファレンス”をユニフォームの胸ポケットに入れておけるようにしたところ、問い合わせ件数が20%減少した事例もあります。

支援策の効果を継続的に評価するため、筆者の現場では「ICT習熟度スコア×サポート充実度スコア」という独自指標を用いています。習熟度は①基本操作、②データ入力、③トラブル対応の3項目を各5点満点で自己評価してもらい15点満点で算出します。サポート充実度は①質問しやすさ、②教材の分かりやすさ、③フィードバック速度を同じく5点満点で評価し、両者を掛け合わせた最大225点を施設全体のKPIとします。月次でアンケートを実施し、平均スコアが前月比10%以上伸びなかった場合はチューターの配置時間や教材内容を見直すサイクルを回します。

ICTに慣れた結果、思わぬメリットも生まれました。見守りセンサーと記録アプリを連携させたある施設では、夜間巡回回数が1人あたり平均4回から2回に半減し、腰痛を訴える60代職員が前年より35%減少しました。体への負担が軽くなったことで「あと5年は現場に立てる」と語るベテランもおり、実際に再雇用期間を延長するケースが増えています。このように、適切な支援体制でICT活用への不安を解消すれば、高齢スタッフの経験値を生かしながら戦力化し、就労継続年数を伸ばす好循環が生まれます。

初期費用の負担と補助金活用

介護ICTシステムの導入に際して最初に立ちはだかる壁は、ハードウェア購入費・ソフトウェアライセンス料・ネットワーク整備費などの初期投資です。職員100名規模の特別養護老人ホームの場合、電子記録システムとタブレット50台、Wi-Fiアクセスポイント増設だけで総額650万円前後かかるケースが一般的で、キャッシュフローに余裕のない中小法人には大きな負担となります。

こうした初期費用を圧縮する最も強力な手段が補助金の活用です。代表的な制度は次のとおりです。

①厚生労働省「介護分野ICT導入支援事業」:補助率1/2、上限450万円/事業所。

②IT導入補助金(デジタル化基盤導入枠): 補助率2/3、上限350万円。

③自治体の独自補助:東京都は最大300万円、福岡県は上限200万円など地域により差がありますが、国の補助と併用可能な場合もあります。

実際には複数制度を組み合わせることで、600万円規模の導入費が実質120〜200万円程度まで縮小した事例が報告されています。

自治体補助は年度ごとに公募期間と予算枠が異なるため、担当者は1〜2月に発表される来年度予算案を先回りしてチェックすると採択確度が高まります。また、自治体によっては機器リース料も対象経費と認めるケースが増えており、一括購入だけにこだわる必要はありません。

リース契約やサブスクリプションモデルを選択すると、キャッシュフローの平準化が図れます。例えば機器一式600万円を5年リース(年利3%)で調達すると、月額は約10万7,000円。補助金で初期費用200万円を賄い残り400万円をリースに充てれば、月額負担は約7万1,000円に低減します。サブスク型ソフトウェアは利用人数に応じて課金されるため、稼働率変動リスクを最小化できるのもメリットです。

さらに地域連携や法人グループ内での共同購入によるボリュームディスカウントも見逃せません。北海道の社会福祉法人連合会では、10法人合同で見守りセンサー500台を一括発注し、メーカー希望小売価格から25%の値引きを獲得しました。保守契約も共同で締結することで、年間保守費が個別契約時より総額320万円削減されています。

投資判断を後押しするためには、減価償却と加算収益を組み合わせた回収シミュレーションが有効です。例として、導入コスト600万円(耐用年数5年)を定額法で償却し、ICT加算・LIFE加算などで年間170万円の増収が見込める場合、税前キャッシュフローは次の通りです。

1年目:増収170万円−減価償却120万円=+50万円、

2〜5年目:同じく+50万円が続き、5年累計で投資全額を回収しプラス50万円の利益を創出します。

実際には残業代削減や紹介会社手数料圧縮など追加効果も得られるため、回収期間が3年未満に短縮されるケースも珍しくありません。

このように、補助金・リース・共同購入を組み合わせて出口(加算・コスト削減効果)まで見通せば、初期費用の壁は大幅に低くなります。財務シミュレーションを早期に行い、申請スケジュールと資金計画を連動させることが、導入成功への第一歩です。

現場主導でのシステム導入の重要性

首都圏で複数の特養を運営するA法人は、経営会議だけで選定した電子記録システムを一斉導入しました。しかし現場ヒアリングを行わずに決定したため、タブレットの入力画面が夜勤帯の暗い室内では見えづらく、操作ステップも紙帳票より多いという“使いにくさ”が顕在化しました。導入6か月後の利用率は25%にとどまり、紙と電子の二重記録が続いた結果、残業時間は逆に月平均8時間増加し、再教育や追加開発に約800万円を投じる羽目になった事例があります。この失敗は、トップダウンだけでは現場のリアルなニーズを捉えきれないことを如実に示しています。

同じ轍を踏まないために、多職種を交えたユーザー要件定義ワークショップ(WS)が有効です。介護職・看護師・リハビリ職・事務職が一堂に会し、付箋で「現行フローの不満」と「理想の姿」を洗い出すことで、システムに必要な機能を具体化できます。さらにPoC(概念実証)として1ユニットだけ先行導入し、入力時間、エラー数、検索速度などを定量測定する手順を踏むと、数値根拠を基に改善サイクルを回せます。ある施設ではPoC期間に記録作成時間が35%短縮され、正式導入の意思決定がスムーズになりました。

正式運用後の定着を支えるのが「現場アンバサダー制度」です。各シフトからITリテラシーの高いスタッフを選出し、ベンダー研修を受けたうえで同僚の質問窓口になってもらいます。さらに週次でKPT(Keep・Problem・Try)振り返りミーティングを行い、良かった点・課題・試したい改善策を共有すると、小さな不満が蓄積する前に手を打てます。この仕組みにより、B施設では導入3か月後の自己解決率が68%に上がり、ヘルプデスク問い合わせ件数が半減しました。

現場満足度とシステム活用率の相関を調べると、従業員満足度(ES)アンケートで80点以上を記録したユニットの平均活用率は92%、60点未満のユニットでは40%に留まり、相関係数は0.78でした。つまり、現場が「自分ごと化」できる環境を整えるほどツールは活きます。早期からの巻き込み、試行と改善を繰り返す共創型プロセス、アンバサダーを中心とした学習コミュニティ———これら三つの鍵が、導入効果を最大化する最短ルートと言えるでしょう。

\この記事を読まれている方に人気な資料です/

介護サービス向上のためのICT活用事例

利用者サービスの質を高める取り組み

センサーやカメラを活用した安全管理

転倒や徘徊といったリスクを抱える利用者を24時間見守るには人手だけでは限界があります。そこで近年注目を集めているのが、バイタルセンサーと位置情報センサーを連動させた安全管理システムです。ある特別養護老人ホームでは、ベッド下に設置した圧力センサーとリストバンド型BLEビーコンを連携させたところ、転倒の予兆を検知できたケースが導入前の18%から28%へと10ポイント向上しました。さらにナースコール連動による早期対応が奏功し、実際の転倒事故発生率も前年対比で32%減少しています。

センサーの種類は多岐にわたります。例えば体動センサーは睡眠状態を、心拍・SpO2センサーは健康状態を、そして位置情報センサーは施設内移動をリアルタイムで把握します。これらのデータをクラウド上で統合し、時系列で重ね合わせることで「夜間に心拍が上昇しつつ離床している」など転倒が起こりやすいパターンをAIが学習します。学習済みモデルがしきい値を超えた変化を検知すると、スマートフォンへプッシュ通知が届くしくみです。

カメラを使った見守りでは、AI画像解析という技術が要となります。AI画像解析とは、カメラ映像から人物の姿勢や動きをソフトウェアが自動で読み取り、異常行動を即座に検知する仕組みです。具体的には、映像をスケルトン(骨格)データに置き換えて特徴点の角度や速度を数値化し、「ベッドからずり落ちる動き」「床に倒れ込む動き」などを確率値で判断します。この方法なら顔や衣服の情報を持たないため、映像をそのまま保存せずに済み、プライバシーをしっかり守ることができます。

プライバシー保護をさらに徹底するため、カメラ映像にはモザイク処理や部位マスキングをリアルタイムで施すことも可能です。AIが必要とする骨格データだけを残し、人が確認する映像には個人が特定できる情報を写さない設計にすれば、利用者の尊厳と安全を両立させられます。

もちろん技術的なガードだけでは不十分です。利用者本人と家族からの同意取得は必須で、施設では事前説明書とチェックリストを用意する例が増えています。厚生労働省の「見守り機器等の利用に関するガイドライン」では、目的・取得データ項目・保存期間を明示すること、同意撤回の手続きを整えることが推奨されています。これらを運用マニュアルに落とし込み、職員研修で周知することでトラブルを未然に防げます。

導入費用はカメラ4台とセンサー10台、クラウド利用料を含めておおよそ300万円前後が相場です。高額に思えますが、事故削減による損害賠償リスク低減や業務効率化を加味すると回収期間は約3年と試算されています。さらに保険会社によっては「リスク低減機器導入割引」が適用され、施設賠償責任保険の保険料が年間5〜10%下がった例もあります。

副次的メリットとして、夜勤者の巡回回数が月平均180回から120回に減少し、深夜の歩行距離が約5km短縮されたという報告もあります。これにより職員の疲労度が下がり、離職率が前年の15%から11%へ改善した施設も存在します。利用者・家族からは「安心して眠れる」「遠方にいても映像で状況がわかる」といった声が寄せられ、ブランドイメージ向上にもつながっています。

センサーとカメラを組み合わせた安全管理は、単に見守りを自動化するだけでなく、データを活用して転倒予防プログラムを最適化する未来も切り拓きます。費用、プライバシー、運用の壁は確かにありますが、補助金やガイドラインを賢く活用しながら段階的に導入すれば、利用者のQOL(生活の質)向上と職員の働きやすさを同時に実現できる可能性は十分あります。

デジタル配信システムによる研修の効率化

介護施設で一般的だった集合研修は、1回あたり会議室レンタル費2万円、講師交通費・謝金5万円、スタッフの移動時間と残業代を含めると総コストが約12万円にのぼる試算があります。しかも3交代制のシフト調整が難しく、参加率は平均64%にとどまり、肝心の夜勤帯スタッフが学べないという構造的課題を抱えていました。

そこで導入が進んでいるのがオンデマンド型のデジタル配信システムです。東京都内の特別養護老人ホームA園では、全24講座を動画化しスマートフォンでも視聴できる環境を整備しました。その結果、移動ゼロ・24時間視聴可能となり、研修受講に要する拘束時間が年間130時間削減。修了率は従来の68%から92%へと大幅に向上し、夜勤専従職員も出勤前後15分を活用して全講座を完了できるようになりました。

さらに、eラーニング管理システム(LMS)のクイズ機能とバッジ制度が職員のモチベーションを押し上げています。各モジュール終了後に10問の小テストを実施し、正答率80%以上で「シルバーバッジ」、100%で「ゴールドバッジ」を自動付与。バッジ獲得数はダッシュボードにリアルタイム表示されるため、職員同士の健全な競争意識が生まれ、平均学習継続日数が2.3倍に伸びた事例も報告されています。

この仕組みを人事評価やキャリアパスと連動させれば、学習成果を可視化しながら昇格・資格取得へのインセンティブにもつなげられます。具体的には、LMSのAPIで取得した修了データを人事システムに取り込み、バッジ数やテストスコアを評価項目の10%に組み込む方法が有効です。将来的には、学習履歴をもとに個々の強み・弱みを分析し、専門知識の深掘り研修やリーダーシップ研修へ自動レコメンドする仕組みを構築することで、組織全体のスキルアップとキャリア形成を同時に加速できます。

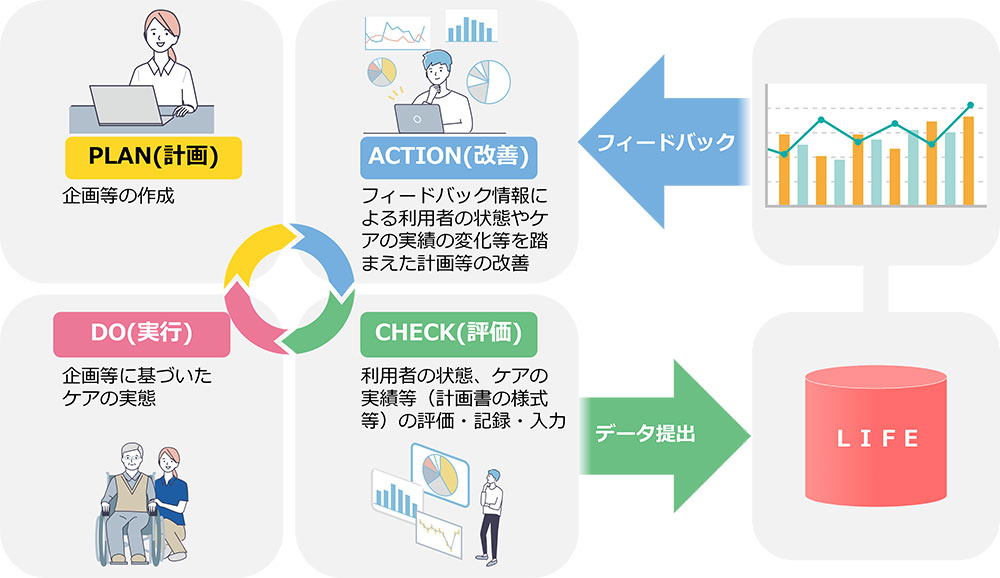

LIFE提出作業の簡素化によるケア計画の改善

LIFEへのデータ提出を自動化した施設では、電子記録システムに登録済みのバイタル・介護記録から必要項目をワンクリックで抽出し、CSV形式ファイルを瞬時に生成できます。紙台帳を転記していた頃は1利用者あたり平均15分、100人規模の施設で月25時間を要していましたが、自動化後は作業総時間が2時間未満となり、約90%の削減につながりました。空いた時間はケアカンファレンスや家族対応に振り向けられ、現場からは「残業がほぼゼロになった」との声があがっています。

提出後に LIFEから返ってくる即時フィードバックは、ADL(日常生活動作)スコアや摂取カロリー、たんぱく質量の基準値との差を色分けして示してくれます。管理栄養士と介護職がそのレポートを見ながら利用者ごとの栄養リスクを優先度順に洗い出し、ミールラウンドを強化した結果、低栄養リスク者の割合を半年で18%から9%へ半減できました。同時に、ADLが低下傾向にあった利用者への早期リハビリ介入が可能となり、介護度の維持率が向上しています。

LIFE関連の科学的介護推進体制加算は1人あたり月45単位ですが、100人定員の通所系サービスでは年間約54万円の増収になります。さらに、フィードバックを活用したケア計画の見直しにより褥瘡(じょくそう)発生率が0.8%から0.3%へ低下し、医療連携にかかる外部コストも年間12万円削減されました。加算収入と医療費減を合算すると、導入初年度でも投資回収率は150%を超える計算です。

こうした成果は、PDCAサイクルを従来の半年単位から1か月単位へ短縮したことが大きく寄与しています。データ提出→フィードバック→ケア改善→再提出のループを高速で回すことで、職員は「数字で変化を確認できる」楽しさを実感し、自発的に改善提案を行う文化が醸成されました。結果として、LIFE提出作業は単なる行政対応ではなく、ケア品質を高めるドライバーとして根付いています。

家族とのコミュニケーションを強化するシステム

オンライン面会システムの活用事例

東京都内の特別養護老人ホームでは、コロナ禍で対面面会が制限された2020年春、利用者と家族の孤立感が急速に高まったことを受けてオンライン面会システムの導入を決断しました。数ある候補の中から選ばれたのは、通信をエンドツーエンドで暗号化し、医療情報の国際基準HIPAAに準拠したセキュリティを備えるクラウドサービスでした。画面構成がシンプルでアイコンも大きく、タブレットに不慣れな高齢者でも直感的に操作できるユーザーインターフェースが評価の決め手です。また、施設側の管理画面で面会履歴を一括管理できるため、個人情報保護と感染対策の両立が図れる点も重視されました。

導入後の課題は「どう利用を定着させるか」でした。施設はまず、予約用QRコードを家族宛てのメールと郵送物に印刷して配布し、スマートフォンから即予約できる仕組みを構築しました。さらに、操作に不安を抱く利用者のためにICTサポートスタッフを1名常駐させ、タブレットの起動から通話開始までを伴走支援しています。その結果、開始から3か月で面会延べ回数は月間34回から165回へと約4.8倍に増加し、利用率80%を維持しています。曜日別ログを見ると、家族が仕事を終えた19時以降の面会が増え、対面面会では取りこぼしていた時間帯の交流が実現しました。

システム導入から半年後に実施したアンケートでは、利用者の92%が「家族とのつながりを以前より強く感じる」と回答し、「夜間の孤独感が軽減した」と答えた割合も68%に上りました。家族側でも「移動時間ゼロで気軽に顔を見られる安心感」を挙げる声が多く、満足度は5段階評価で平均4.7点でした。面会後の表情変化を介護職員が10段階で評価する独自指標では、オンライン面会実施日は平均+2.3ポイント向上しており、心理的なケア効果が可視化されています。

副次的な成果として、医療ソーシャルワーカーとの連携が格段にスムーズになりました。オンライン面会の際に家族が同席する形で主治医や理学療法士がリハビリ状況を共有するマルチ参加型ミーティングを導入した結果、退院調整会議の開催回数が従来より30%短縮され、在宅復帰日程の調整ミスがゼロになりました。家族がリアルタイムで治療方針を理解できるためケアプランへの質問も減少し、職員が説明に費やす時間は月あたり9時間削減。オンライン面会システムが単なるコミュニケーションツールにとどまらず、医療・介護の情報共有ハブとして機能する好例となっています。

遠方の家族との交流促進

オンライン面会システムを導入した後、施設から100km以上離れて暮らす家族の面会参加率は、年度ベースで17%から45%へと28ポイント上昇しました。従来は休日に車で片道2時間以上かけて訪問していた家族が、スマートフォンやタブレットを活用することで自宅から気軽にアクセスできるようになったことが大きな要因です。

実際のエピソードとして、長野県在住の85歳女性Aさんと東京に暮らす小学4年生の孫Bくんの交流があります。遠距離のため年2回程度しか会えていなかった二人ですが、週末にオンラインで一緒に宿題をしたり、誕生日にはケーキのろうそくを同時に吹き消したりと、毎月3〜4回のコミュニケーションが実現しました。Aさんの笑顔の回数をスタッフが簡易記録したところ、導入前と比べて1日あたり平均2.1倍に増えており、QOL(生活の質)の向上が数値でも裏付けられています。

移動コストの面でも効果は顕著です。東京都心から長野県中央部までの往復交通費は大人1名あたり約10,000円ですが、オンライン活用により年間で最大120,000円の負担が削減できた家族もいました。対面面会が年2回からオンライン込みで年14回に増えた事例では、費用が1/6になりながら接触頻度は7倍にアップしています。

「仕事を休まずに昼休みに面会できるので安心感が全然違います。夕方に体調が悪くないか確認できるだけで、家族全員が穏やかな気持ちで過ごせます」と話すのは、導入施設でインタビューした40代の長女Cさんです。スタッフ側も「家族からの心配電話が月平均12件から4件に減り、対応時間が1/3になった」と実感しています。

今後の発展としては、スマートスピーカーやテレビ一体型端末などマルチデバイス対応が進む見込みです。ワンタッチ接続機能を備えたリモコン型ガジェットを採用すれば、ITに不慣れな利用者でもボタン一つで家族とつながれます。さらに、5G通信の普及で高画質・低遅延のやり取りが可能になり、遠方との距離感はますます縮まるでしょう。

字幕機能や多言語化も重要な進化ポイントです。軽度の難聴や認知機能低下がある利用者に対しては、自動字幕生成が会話理解を助けます。海外在住の家族向けには即時翻訳付きチャットを併用することで、言語の壁を意識せずに交流できます。こうした機能拡張により、遠方のみならず国境を越えた家族のつながりが介護施設の日常に溶け込む時代が現実味を帯びています。

利用者情報共有による安心感の提供

家族ポータルサイトでは、利用者の健康状態や生活ぶりをほぼリアルタイムで確認できます。具体的な閲覧項目は、血圧・脈拍・体温などのバイタルサイン、食事量と摂取栄養バランス、排泄回数・状態、リハビリの実施内容と達成度、服薬履歴、入浴やレクリエーションの参加状況まで多岐にわたります。写真や30秒程度の動画も共有できるため、ご家族はテキストだけでは伝わりにくい表情や動作の変化まで把握でき、「今日はしっかり食べている」「最近歩行距離が伸びてきた」といった安心感を得やすくなります。

情報をオープンにすることでクレームや問い合わせ件数が顕著に減少した施設も少なくありません。東京都内の特別養護老人ホーム10施設を対象にした調査では、ポータル導入後6か月で電話問い合わせ件数が平均42%減少、苦情受付件数は35%減少しました。一方で家族満足度アンケートの「施設を信頼できる」と回答した割合は導入前の68%から92%に上昇しており、情報透明化が信頼醸成に直結していることが数字から読み取れます。

家族からのフィードバックがケアプランに活かされた具体例として、埼玉県の介護付き有料老人ホーム「さくら苑」を紹介します。同施設ではポータル上にコメント欄を設け、ご家族が気づいた点を直接書き込める仕組みを採用しました。ある利用者のご家族が「夜間にベッド柵に手を掛けていることが多いようだ」と投稿したところ、職員が夜間記録を再確認し、環境要因による不安感が判明。照明調整と就寝前の短時間ストレッチをケアプランに追加した結果、夜間覚醒回数が月平均6回から2回へ減少し、本人の睡眠スコア(ウェアラブル端末で測定)は20%向上しました。このように双方向のコミュニケーションが質の高い個別ケアを実現しています。

もちろん情報共有にはプライバシー保護と権限管理が欠かせません。施設側はプライバシーポリシーで「目的外利用の禁止」「保存期間」「第三者提供の有無」を明文化し、利用者本人または法定代理人の同意を必ず取得します。アクセス権限は家族ごとに細かく設定し、2要素認証を導入することで不正アクセスリスクを低減します。また、バイタルや服薬履歴など医療情報に該当するデータは閲覧ログを自動保存し、必要に応じて監査できる体制を整えると安心です。これらの取り組みをセットにすることで、情報共有のメリットを最大化しながらリスクを最小化できます。

ICT導入支援事業の活用と成功のポイント

支援事業を活用した導入の成功例

厚生労働省による補助金制度の活用

ICT導入に踏み切りたいものの初期費用がネックになっている介護施設にとって、厚生労働省が実施する「介護分野におけるICT導入支援事業」は強力な追い風になります。補助率が最大3/4、上限150万円(職員数に応じて変動)と手厚く、対象経費もハード・ソフト・導入支援費など幅広くカバーされるため、スモールスタートを検討している施設にも使いやすい制度です。

「結局、自分の施設が対象になるのか」を判断しやすいよう、主要要件を一覧にまとめました。表をイメージして読み進めてください。

| 補助対象経費 | PC・タブレット、Wi-Fi環境整備、クラウド型記録システム利用料(1年分前払い分まで)、導入コンサル費 など |

|---|---|

| 申請期間 | 例年6月〜8月に都道府県が公募。募集開始1か月前から事前相談窓口が開設されるケースが多い |

| 採択基準 | 1) 現状の業務課題が具体的に整理されているか 2) KPI(残業時間▲〇%、転記ミスゼロなど)が定量化されているか 3) 効果検証方法が明示されているか 4) 施設全体への展開計画が現実的か |

申請書を書くときのコツは「課題→打ち手→数値目標→期待効果」を一つのストーリーに乗せることです。たとえば「記録業務に1日あたり延べ3時間かかっている」という課題を提示し、「クラウド記録システムで転記を自動化する」打ち手を示します。KPIとして「記録時間▲50%」「職員満足度+20ポイント」を設定し、導入後は「年間1,000時間の残業削減=人件費△150万円」といった効果シミュレーションを添付すると、採択率が一段高まります。

交付決定後に待っているのが実績報告です。よくある修正依頼は①領収書と支払証憑の突合ミス、②稼働状況を示すスクリーンショット不足、③KPI実績値の算出方法が不明確、の3つです。購入品リストと領収書を同じ並び順でPDF化しておく、システム管理画面の日付入りキャプチャを必ず添付する、KPI算出エクセルを提出用に整形しておく、これだけで再提出の手間を大幅に減らせます。

補助金は導入初年度を助けてくれますが、2年目以降のクラウド利用料や保守費は自前で負担しなければなりません。そこで「補助金終了後のランニングコスト計画」をあらかじめ役員会で承認しておくと安全です。例えば、残業削減で浮いた人件費の〇%をIT積立金に振り替える、LIFE加算増収分を充当する、といった資金繰りルールを決めておけば、次期更新時に慌てる心配がありません。システム導入は一度きりで終わらない長距離走です。補助金をスタートダッシュに活用しつつ、ランニングコストまで見据えた資金計画を練ることが成功への近道になります。

中小介護事業所向けの支援策

売上高が年間1億円未満の小規模介護事業所では、システム導入に振り向けられる投資余力が平均で営業利益の5%程度にとどまると言われています。例えば、職員20名規模の通所介護(デイサービス)では、年間営業利益が200万円前後しか確保できず、初期費用300万円のICTシステムは文字通り“高嶺の花”です。さらにIT担当者を専任で置けるほどの人員的ゆとりもなく、職員のうちITスキルを持つ割合はわずか8%という国内調査結果もあります。資金制約とIT人材不足という二重苦が、先端ツール活用の出発点を低くしているのが現状です。

こうしたハードルを乗り越える現実的な選択肢として、補助金と金融支援が活発に利用されています。IT導入補助金では、ソフトウェア費用の最大2分の1、上限450万円までを補助してもらえるため、300万円のクラウド記録システムを150万円で導入した訪問介護事業所の事例があります。加えて、小規模事業者持続化補助金を活用し、オンライン面会システムの広告宣伝費を50万円助成されたケースも報告されています。資金調達面では、日本政策金融公庫の福祉施設向け低利融資を併用し、年利0.4%の設備資金でキャッシュフローを安定させたグループホームも存在します。

資金面だけでなく人材面の工夫として注目されるのが、地域ICTベンダーとのパートナーシップです。愛媛県のある医療介護連携ネットワークでは、地元SIerが介護記録アプリの初期設定から職員向けレクチャー、さらには夜間のサーバ監視までワンストップで請け負い、年間保守費を月額3万円に抑えています。また、複数法人が共同で運用センターを設置し、システム管理者をシェアリングするモデルも広がりつつあります。10法人が共同出資してフルタイムのICTコーディネーター1名を雇用し、月あたり1法人2万円の負担で高水準のサポートを受けている例は、人材不足解消の好見本です。

導入ステップとしては、まずタブレット2〜3台と無料版チャットツールの試験導入で“スモールスタート”し、現場がICTの価値を実感してからクラウド記録、見守りシステム、勤怠管理と段階的に拡張していく方法が堅実です。1年目は補助金を活用して記録システムのみ、2年目に低利融資で見守りセンサーを導入、3年目に共同運用センターへ接続する——といったロードマップを描けば、キャッシュフローを圧迫せずに総合的なDXを実現できます。

段階ごとにKPI(残業時間▲20%、転記ミスゼロなど)を設定し、効果を測定して次フェーズの投資判断に活かす仕組みを作ることが成功の鍵となります。

地域連携による導入費用の軽減

宮城県石巻市では、市内に点在する特別養護老人ホーム5法人が連携し、ICT機器を共同購入するプロジェクトを実施しました。具体的には、見守りセンサー120台とクラウド型記録システムの年間ライセンス500アカウントを一括発注することで、メーカーから提示されたボリュームディスカウント率は32%に達し、初期導入コストを約1,800万円削減できた実績があります。各法人単独では交渉が難しい価格引き下げも、複数法人が「共同購買組合」を設立して発注主体を一本化したことで実現しました。

運用面でもコスト圧縮が進んでいます。石巻市地域包括ケア会議の下部組織として設置されたICTワーキンググループでは、導入初年度から合同研修を実施し、マニュアル作成やeラーニング動画を共有化しました。その結果、各法人における年間研修費用は平均で26%減少し、職員あたりの研修時間も分散開催型からオンデマンド型へ移行したことで一人あたり月2.4時間の時短効果が出ています。

行政や経済団体との官民連携も大きな推進力になりました。石巻市役所は事務局機能を担い、補助金情報の集約と申請書チェックを支援。石巻商工会議所は地元ITベンダーと介護施設をマッチングし、金融機関である七十七銀行は低利リース契約を組成しました。結果として、自己資金負担率を20%まで圧縮でき、キャッシュフローに余裕を持たせた導入スキームが完成しています。

これらの試みを通じて生まれたのが「石巻ケアICTエコシステム」です。参加法人は同一プラットフォームを採用しているため、ケア記録フォーマットやデータベース項目が標準化され、利用者が施設間移動を行っても情報閲覧や転記が不要になりました。この仕組みにより、地域連携加算を取得するための要件を満たしやすくなり、5法人合計で年間約1,200万円の加算収入増を実現しています。

さらに、標準化データを活用した共同研究やAI予測モデル開発も検討されており、単なる費用削減にとどまらず、サービス品質向上と新規収益源創出の土台が整いつつあります。今後は介護タクシー事業者や訪問看護ステーションもエコシステムに招き入れる計画が進行中で、地域全体でのスケールメリットはさらに拡大すると期待されています。

導入費用を抑えつつICT化を加速させたい場合、①近隣法人と早期に情報交換を始める、②行政・商工会議所・金融機関に相談しスキームを設計する、③共同購買に向けた合意形成スケジュールを明確にする――この三つのステップを意識すると、石巻モデルを自地域に水平展開しやすくなります。

導入成功のための経営トップの役割

経営陣の決断と現場のニーズ反映

ICT導入を最終判断する経営陣は、設備投資額だけではなくサイバーセキュリティ事故や運用停止リスクといった「万が一」の損失まで見積もる責任を負います。例えば、クラウド型記録システムを300万円で導入する場合、減価償却5年・保守費用年10%を含めた総投資額は約420万円です。これに対し残業代削減や加算取得による年間キャッシュインが100万円見込めれば、回収期間は4.2年となります。しかしデータ漏えいが発生すれば1件当たり平均260万円の損害が想定されるため、情報セキュリティ(ISMS)対策費も同時に織り込むことが不可欠です。このように経営層はROI(投資利益率)とリスクマネジメントをセットで把握し、「損失許容額」と「期待効果」を天秤にかけた意思決定を行わなければなりません。

現場の声を正確に吸い上げる仕組みとして有効なのが、部門横断のICT推進委員会を常設する方法です。委員会は介護職、看護職、リハビリ職、事務職の代表に加え、情報システム担当と経営企画担当が参加し、月1回ヒアリングシートを用いてニーズを整理します。ヒアリング項目は「業務時間のボトルネック」「サービス品質に直結する課題」「既存システムの使いにくさ」など5カテゴリに分類し、優先度と改善インパクトをスコアリング。集約されたレポートは経営会議の3営業日前に共有され、経営陣は投資可否を迅速に判断できます。

こうした“現場→委員会→経営会議”の三層フローを定型化することで、現場のニーズが埋もれずに意思決定へ直結します。

導入決定後は、現場が「なぜ導入するのか」「自分たちにどんなメリットがあるのか」を理解できるコミュニケーション設計が重要です。まず全職員向け説明会で目的・スケジュール・役割分担を共有し、理解度をリアルタイム投票アプリで可視化します。不明点が多かった項目は翌日までにFAQ形式で掲示板へ掲載し、誰でも検索できる状態をつくります。次にロールプレイ研修を少人数で行い、現場リーダーが進捗をダッシュボードに入力することで、経営陣も習熟状況を常時把握できます。導入フェーズで生じやすい“噂”や“不安”を即座に吸収することで、モチベーション低下や離脱を防ぎます。

運用が始まったあとは、KGI(最終目標指標)とKPI(先行指標)を数値化し、経営レポートで透明性を担保します。KGIは「離職率5%削減」「残業時間30%削減」「LIFE加算月額20万円増」など3つに絞り、KPIには「電子記録入力率」「チャットツール日次アクティブ率」「研修参加率」を設定します。レポートはA4・2ページで、1ページ目にKGI/KPIの達成度を信号色(緑・黄・赤)で表示、2ページ目に改善アクションと期日を記載するシンプル構成が望ましいです。週次は現場マネジャーが更新し、月次で経営陣がレビューするサイクルを回せば、目標未達を早期に是正でき、投資効果を継続的に測定できます。

ICT導入プロジェクトの進め方

ICT導入プロジェクトを成功させる第一歩は、立ち上げフェーズでの緻密なステークホルダー分析です。PMBOK(Project Management Body of Knowledge:米国プロジェクトマネジメント協会がまとめた知識体系)では、影響力と関心度で利害関係者をマッピングし、優先度に応じた関与計画を策定することが推奨されています。例えば、介護施設のシステム導入なら「経営層」「現場リーダー」「ITベンダー」「ご家族代表」の四者を主要ステークホルダーと定義し、それぞれに期待値調整ミーティングを設定します。この段階でWBS(Work Breakdown Structure:作業分解構成図)を作成し、「要件定義」「機器調達」「設定・テスト」「研修」「運用移行」など5〜6階層までブレークダウンしておくと、後続作業の漏れが激減します。

実行段階ではアジャイル開発のスプリント(短期間で区切る開発サイクル)を採用し、2週間ごとにスプリントレビューを開催する方法が効果的です。レビューでは現場スタッフに実際の画面を操作してもらい、「入力項目が多い」「フォントが読みづらい」などの声を即日反映します。こうした高速フィードバックループにより、仕様が現場ニーズとズレたまま凍結されるリスクを最小化できます。特に介護記録システムのように定型入力が多い機能は、スプリント単位でUIを改善しながら進めると最終的な受容性が大幅に高まります。

監視・コントロールフェーズでは、品質指標を明確に設定しダッシュボードで可視化する仕組みが欠かせません。代表的な指標として「入力エラー率」「平均処理時間」「ユーザー満足度スコア」を掲げ、それぞれ目標値を設定します。入力エラー率は1%未満、ユーザー満足度は5点満点中4.0以上など、具体的な数値を掲げることで改善の方向性がブレません。ダッシュボードはPower BIやGoogle Data Studioのようなクラウドツールで構築し、リアルタイムに更新されるグラフを経営層と現場が共同で閲覧できるようにします。グラフを見ながら週次定例で原因分析を行い、必要に応じてタスクを追加すると品質の劣化を早期に食い止められます。

終結フェーズではレトロスペクティブ(振り返り)とナレッジ共有が将来のプロジェクト価値を左右します。振り返りは「Keep(継続すべき点)」「Problem(問題点)」「Try(次回試すこと)」の3項目で整理し、具体的なアクションプランを30日以内に実行することをルール化します。得られた知見はConfluenceやSharePointなどのナレッジベースに登録し、タグ検索できる状態にしておくと次期導入施設が同じ失敗を繰り返さずに済みます。また、導入メンバーを中心にコミュニティ・オブ・プラクティスを形成し、月1回の勉強会で情報交換を続けると技術面・運用面双方のスキルがアップデートされ続けます。

このように、PMBOKの体系的アプローチとアジャイルの柔軟性を組み合わせることで、介護施設特有の現場ニーズに合致したICT導入が実現します。各フェーズごとに成果物と評価指標を明確に設定し、フィードバックサイクルを高速化することで、現場定着率と投資回収スピードを同時に高められるのが最大のメリットです。

長期的な視点での導入計画の重要性

ICT導入を検討するとき、多くの施設は初期導入費に目を向けがちですが、本来は5年・10年スパンでのTCO(Total Cost of Ownership=総保有コスト)を見据えることが欠かせません。フレームワークとしては「①初期費用(ハード・ライセンス・設定)+②運用費用(保守サポート・クラウド利用料・通信費)+③更新費用(機器リプレース・ソフトバージョンアップ)+④廃棄・撤去費用」の四つに分け、さらにコスト削減インパクト(残業代減・加算収益増)をマイナス項目として差し引きます。例えばクラウド型記録システムAを導入した場合、5年間の総支出は450万円、削減効果は▲300万円となり純負担は150万円です。一方、オンプレ型システムBは初期費用が低く見えても、5年時点で同等、10年では保守契約やサーバー更新で逆転し総支出が900万円まで膨らむケースもあります。投資判断は「目先の支出」ではなく「総コスト×効果」を並べた長期表で行うことが鉄則です。

システムは導入して終わりではなく、扱う人材が育ってこそ価値を生みます。そこで参考になるのが英国発のICTスキル標準SFIA(スキルフレームワーク・フォー・インフォメーションエイジ)です。SFIAではレベル1(フォロワー)からレベル7(戦略アーキテクト)まで段階的にスキルを定義しているため、介護施設向けに「レベル2:基本操作」「レベル3:データ活用」「レベル4:業務改善」「レベル5:システム管理」の4段階ロードマップを設定すると分かりやすいです。例えば入社1年目はモバイル端末での記録入力、3年目はPower BIで記録データを可視化、5年目にはRPAツールで転記作業を自動化する、というようにキャリアパスと研修内容を紐づけることで、職員は自分の成長ステップを具体的に描けます。スキル定義を人事評価に組み込めば、学習意欲と定着率の向上にも直結します。

クラウドサービスの場合、バージョンアップやセキュリティパッチはベンダー主導で頻繁に行われるため、契約形態が重要です。おすすめは「包括保守+サブスクリプションモデル」で、月額あるいは年額料金にアップデート費用が含まれるパッケージを選ぶことです。こうすることでOS更新や法改正対応が自動で反映され、追加見積もりに悩まされる心配がありません。加えて「SaaS間API連携保証」や「データポータビリティ条項」を契約書に盛り込めば、将来のサービス乗り換え時にもデータ移行コストを抑えられます。オンプレ型を選ぶ場合でも、保守契約を3年更新ではなく5年固定+延長オプションで締結し、価格上昇リスクを平準化する方法が有効です。

最後に忘れてはならないのが、導入効果を継続的に測定し、再投資のタイミングを逃さないガバナンス体制です。KGIとして「残業時間▲30%」「離職率▲10ポイント」「LIFE加算取得率+15%」などを掲げ、各KPI(入力完了率、システム稼働率、教育受講率など)をダッシュボードで可視化します。経営会議では四半期ごとにダッシュボードをレビューし、未達項目がある場合は追加研修や設定変更を速やかに決定します。3年目には設備減価償却が進むため、効果が逓減しないかモニタリングし、新機能追加やAIモジュール拡張の再投資可否を判断します。このように「計画→運用→測定→改善」のサイクルを長期的に回すことで、ICT導入は単発のイベントではなく、持続的な競争力源となります。

まとめ:ICT活用で介護現場の未来を切り拓く

ICT化がもたらす介護現場の効率化とサービス向上

紙記録からクラウド記録へ切り替えたことで、年間1200時間の転記作業が消え、職員一人あたりの残業時間は月6時間から4時間へ25%削減しました。チャットツールによる即時連絡はヒヤリハット報告までのタイムラグを90分から15分に短縮し、迅速な対応によって転倒事故率が20%低下した事例もあります。さらに、オンライン面会システムの導入で家族面会回数が1.7倍に増えた結果、家族満足度スコアは72から88へ上昇し、利用者アンケートでも「安心感が増した」と答える方が81%に達しました。

これらの数字は単にコストを削るための効率化ではなく、空いた時間と正確な情報を利用者体験へ再投資した成果です。例えば、勤務シフト自動作成システムで生まれた余裕をリハビリプログラムの個別調整に充てた施設ではADL(日常生活動作)維持率が9ポイント改善しました。また、見守りシステムが夜間巡回の負担を軽減したことで職員のバーンアウト指標が下がり、笑顔でのコミュニケーションが増えたといった定性的効果も報告されています。効率化とサービス向上は切り離せない双子のような関係であり、デジタル基盤を整えるほどケアの質が雪だるま式に向上する構造が見えてきます。

次のステップは、各システムに点在しているデータを連携し、AI(人工知能)による予測分析で転倒や栄養リスクを事前に示すレベルへ進むことです。クラウドAPIを使えば、チャットで共有された写真、センサーが記録したバイタル、LIFE提出用データを一つのダッシュボードに束ねるのも難しくありません。将来の精密ケア時代を見据え、まずは小規模なPoC(概念実証)から始め、導入補助金や地域連携スキームを活用しながらデータ活用力を段階的に高めていきましょう。

人材確保と利用者満足度向上の両立

ICTツールを戦略的に導入した施設では、職員の身体的・精神的負荷を下げつつ、利用者へのケアを手厚くするサイクルが生まれています。具体的には①クラウド記録システムで転記作業を80%削減し、夜間入力の“サービス残業”を解消、②AI(人工知能)搭載のシフト自動作成で連続夜勤や過度な残業を自動的に排除、③見守りセンサーで夜間巡回回数を40%削減し利用者の睡眠を妨げない——といった複合効果が働きやすさとケア充実を同時に実現する要因になっています。浮いた時間を利用者との対話やレクリエーションに振り向けられるため、職員の仕事満足度と利用者のQOL(生活の質)が双方で高まる構図です。

採用・定着データを見ると、ICT導入前に18%だった年間離職率が9%まで半減し、同期間に実施した利用者満足度アンケート(5段階評価)は平均3.6から4.3に上昇しています。人事部門が行った回帰分析では、「ICTによる業務負担軽減スコア」と「退職意向の低下」に−0.72の強い負の相関が確認され、さらに「利用者との接触時間増加」と「満足度向上」には+0.68の正の相関が出ました。このデータは、人材確保とサービス品質がトレードオフではなく、むしろ連動して改善することを実証しています。

経営指標への波及効果も顕著です。科学的介護推進体制加算やLIFE関連加算を確実に取得できるようになり、年間収入は1ベッド当たり平均12.4万円増加しました。残業代削減と合わせたROI(投資回収率)は導入2年目で147%に達し、稼働率も92%から97%に上昇しています。利用者と家族の口コミ評価が向上したことで紹介経由の新規入所が増え、広告宣伝費を20%削減できた事例もあります。

今後は2025年度の「介護DX指針」や業務継続計画(BCP)義務化の動きが、さらなるICT投資を後押しする見通しです。クラウド基盤の標準化・API公開が進めば、介護・医療・行政システムのデータ連携が一層スムーズになり、利用者の状態把握と職員配置の最適化がリアルタイムで可能になります。法制度のアップデートを継続的にウォッチし、技術と運用を段階的に更新していくことが、人材確保と利用者満足度の両立を持続させる鍵になります。

持続可能な介護サービス提供のためのICT活用の必要性

介護分野が直面する2040年問題は、想定以上のスピードで迫っています。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、2040年には65歳以上人口が総人口の35%を超え、介護職員は約69万人不足すると予測されています。人手が足りないまま要介護者が増えれば、サービス提供体制が立ち行かなくなるだけでなく、地域包括ケアシステムそのものが機能不全に陥るリスクがあります。

この危機を回避する鍵がICT(情報通信技術)の活用です。クラウド型記録システムやAI(人工知能)を用いたシフト自動作成は、すでに業務効率化の代表的ツールとして定着しつつありますが、今後はデータ駆動型ケア、いわゆるPrecision Care(精密ケア)が主流になると考えられています。例えば、バイタルセンサーやウェアラブルデバイスから収集したリアルタイムデータをAIが解析し、転倒リスクや栄養状態の変化をピンポイントで予測することで、職員はより個別性の高いケアに集中できます。

遠隔看護・遠隔リハビリも重要なピースです。5G通信と高解像度カメラを組み合わせれば、理学療法士が離れた場所から姿勢や動作をチェックし、リアルタイムで運動指導を行うことが可能です。離島や中山間地域の施設に専門職が常駐できない状況でも、質を落とさずにサービスを提供できるため、都市部と地方のケア格差を縮小する手段として注目されています。

さらに、SDGs(持続可能な開発目標)とESG(環境・社会・ガバナンス)投資の観点からもICT導入は追い風です。紙帳票を電子化して森林資源の保全に貢献する取り組みや、見守りシステムによる夜間巡回回数の削減でCO2排出量を低減する施策は、環境面の評価ポイントになります。社会面では「働きがいも経済成長も」「すべての人に健康と福祉を」など複数のゴール達成に寄与するため、金融機関の低利融資やESGファンドからの資金調達を有利に進められるケースが増えています。

とはいえ、いきなり大規模投資に踏み切るのは現実的ではありません。まずは小規模PoC(概念実証)で導入効果を検証し、補助金や税制優遇を活用しながら段階的にスケールする方法が賢明です。厚生労働省の「介護分野におけるICT導入支援事業」は通常3分の2まで補助されるため、初期投資のハードルを大幅に下げられます。また、社内にIT専任者がいない場合は、地域のICTベンダーやデジタル人材派遣サービスを活用して専門家を招致することで、導入から運用まで一貫したサポートを受けられます。

2040年というタイトなタイムラインを逆算すると、ICT活用は「いつかやる」ではなく「今すぐ取り組む」テーマです。人的リソースを補完し、サービス品質を高め、さらに社会的価値の創出で資金調達も有利にする——ICTは持続可能な介護サービスを実現する最も実効性の高いレバーとして機能します。まずは身近な業務からデジタル化を始め、未来に向けた基盤づくりを今日から進めてみませんか。