介護施設経営の現状と課題

介護施設の収益性を左右する要因

収益体質を測る代表的なKPIは①収支差率、②稼働率、③人件費率の3つです。全国平均の収支差率は直近の調査で3.1%ですが、介護付き有料老人ホーム(特定施設)の平均は4.5%、住宅型は2.0%と施設タイプで大きく差が開きます。稼働率は90%を超えると固定費が吸収され黒字化しやすく、介護付きで92%、住宅型で87%が平均的なラインです。人件費率は総費用のうち60~70%を占め、黒字施設は65%未満に抑える傾向が顕著です。これらの数値を横並びで把握すると、自施設の立ち位置と改善の余地がひと目でわかります。 外部要因としては、介護報酬改定と最低賃金上昇が収益を直接揺さぶります。2021年改定では基本報酬0.7%増、加算体系再編で一部サービスが実質減収となり、2024年改定では処遇改善の財源確保を名目に平均1.6%増が想定されていましたが、同時に最低賃金は過去5年で累計17%上昇しました。加えて、地方圏では75歳以上人口が2025年までに14%増加する一方、都市部はサ高住の供給過多で競争が激化しています。こうしたマクロ環境を読み違えると、稼働率や人件費率の目標値がいとも簡単に崩れてしまいます。 内部要因で大きなウェイトを占めるのはサービスの質とスタッフ配置です。たとえば大阪府内の50床の介護付きホームA社は、ICT記録と見守りセンサーを導入して夜勤配置を1フロア1名から2フロア1名へ再設計し、同時にスタッフ教育をeラーニング+メンター制度に切り替えました。その結果、スタッフ1人当たりの生産性が17%向上し、人件費率が70%→63%に低下。稼働率は口コミ増加で86%→95%となり、収支差率は▲2.3%から+6.2%へ黒字転換しました。このようにICT投資と人材育成を連動させると、短期間で利益構造を塗り替えることも可能です。 最終的には「外部要因×内部要因」の掛け算で収益が決まります。経営者がまず注視すべきは稼働率と人件費率という即効性KPI、その次に制度改正への適応速度、最後にブランディングやサービス多角化といった中長期施策です。優先順位を見誤らないために、四半期ごとにKPIダッシュボードを更新し、シナリオ別シミュレーションを行う体制を整えることが、継続的に黒字を確保する最短ルートと言えるでしょう。

介護施設経営の現状を示すデータ

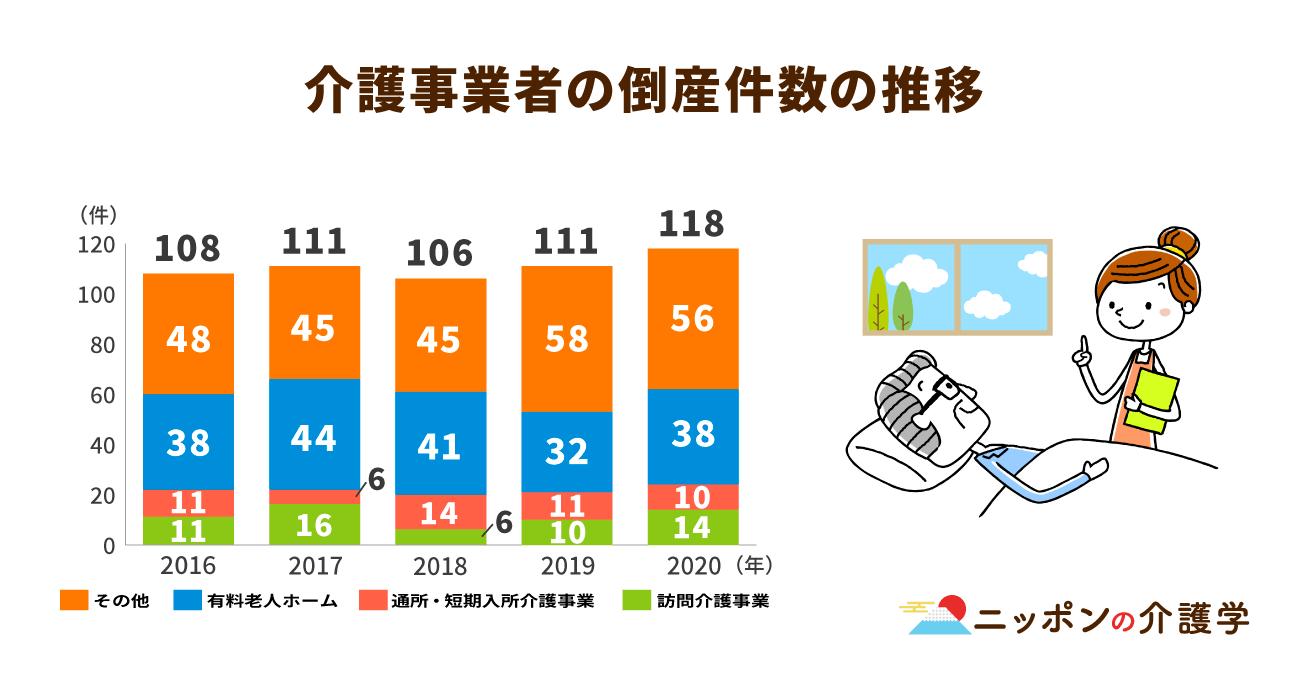

倒産件数は過去最多を更新し続けています。帝国データバンクによると2022年の介護事業者の倒産は143件、前年比22%増となりました。平均収支差率は全国平均で2.9%前後と極めて低い水準にとどまり、黒字でもわずかな余力しかない施設が大半を占めているのが現状です。一方、稼働率(居室稼働率)は介護付き有料老人ホームで87%、住宅型で82%、グループホームで90%と施設形態によってばらつきがありますが、いずれもコロナ前の水準を完全には回復していません。この数字だけでも業界全体が薄氷の上を歩いている状況が読み取れます。 収益格差はエリアごとに顕著です。都市部(政令市クラス)では介護付き有料老人ホームの平均月額利用料が26万円、収支差率4.2%なのに対し、人口10万人未満の地方都市では平均月額19万円、収支差率1.6%と半分以下の利益率に落ち込みます。住宅型施設でも同様の傾向があり、都市部の稼働率85%に対して地方は77%台と差が開いています。背景には、高齢者人口密度、家族の経済力、医療連携先の数といった地域特性があり、同じビジネスモデルでも立地が変われば利益構造が大きく揺らぐ現実が浮き彫りになります。 人材関連データも経営を大きく左右します。介護職の年間離職率は全国平均13.9%ですが、収支差率が3%以上の黒字施設では10%を下回るケースが多く、逆に赤字施設では20%を超える例もあります。平均給与は常勤介護職員で月額24.6万円ですが、資格保有率(介護福祉士比率)が70%を超える施設では26万円台に達しながら離職率が低下し、結果としてサービス品質が向上して稼働率が3〜5ポイント高まるという相関が見られます。資格取得支援やキャリアパス整備への投資が、収益性向上に直結していることがデータからうかがえます。 統計を俯瞰すると、成功している施設には共通点があります。第一にサービス多角化の実践です。デイサービスを併設している介護付き有料老人ホームでは、在宅系利用者からの入居転換率が平均10%を超え、LTV(顧客生涯価値)が約1.4倍に伸びています。第二にICT投資のリターンです。見守りセンサーと電子記録システムを同時導入した中規模施設では、夜勤時の巡視回数が40%減少し、人件費率を3ポイント圧縮しながらヒヤリハット件数を30%削減する成果を上げています。こうしたトレンドは「人材不足をテクノロジーとサービス拡張で乗り越える」という方向性が有効であることを裏付けています。 まとめると、介護施設経営の鍵はデータドリブンな意思決定にあります。倒産件数や収支差率といったマクロ指標で危機感を共有しつつ、エリア別収益格差や人材関連指標を細かく分析することで、打つべき施策が明確になります。多角化とICT導入を適切に組み合わせることで、低利益率の構造から抜け出し、安定した黒字を確保できる可能性を高められるでしょう。

介護施設運営における制度改正への対応

直近3回の介護報酬改定を見ると、2018年度は全体で+0.54%、2021年度は+0.70%、2024年度は+1.59%と小幅ながらプラス改定が続いています。しかし内訳を細かく見ると、基本報酬は微増または据え置きで、加算要件の厳格化による減算も含まれているため、対応の巧拙で収益が大きく左右されます。例えば2021年度改定では「科学的介護推進体制加算」が導入され、LIFE(介護データベース)への情報提出が必須となりました。一方、2024年度は高齢者の自立支援が重視され、「ADL維持等加算」が大幅に引き上げられています。 年間売上5億円規模の介護付き有料老人ホームをモデルに試算すると、2021年度改定でLIFE関連加算を取得しなかった場合の減収は年間約250万円、取得した場合の増収は約380万円に達しました。2024年度改定ではADL維持等加算の上限が1人あたり月6,500円に引き上げられたため、要介護3の入居者50名が対象となる施設では年間約3,900万円の上振れ要素となり得ます。このように、同じプラス改定でも加算対応の有無で差益が数千万円規模に広がる点が、経営者の意思決定のポイントです。 法改正に伴う新設・改変加算では、特定処遇改善加算(2019年度新設)、医療連携体制強化加算(2024年度改定で要件見直し)などが代表例として挙げられます。加算取得には「研修実施」「記録フォーマット変更」「人員配置」「外部機関との連携契約」など複数のチェックポイントがあり、書類不備があれば全額返還リスクも生じます。大阪府内のグループホームA社は、新設加算に備えて改定半年前からプロジェクトチームを設置し、社内研修とマニュアル改定を先行実施した結果、改定初月から月額120万円の増収を実現しました。 算定準備プロセスを効率化する手順は次の通りです。

1)改定要綱の速報版を入手後、影響度を費用対効果マトリクスで分類。

2)取得優先度が高い加算については要件をWBS(作業分解構成図)で細分化し、担当者と完了期限を明確化。

3)必要な研修は外部講師の確保が難航するため、eラーニングと社内講師のハイブリッド方式でスケジュールを平準化。

4)書類整備では電子署名を活用し、申請から保管までのリードタイムを40%短縮。

5)体制構築後、試算シミュレーションを行い、収支計画に織り込んで資金繰りを安定させます。

制度改正情報を先取りするには、業界団体へ参画するのが最も手軽で効果的です。日本介護支援協会などの団体は、厚生労働省の社会保障審議会資料を速報で解説するウェビナーを開催しており、改定半年以上前から具体的な論点を把握できます。また、行政のパブリックコメント募集をウォッチして意見提出すると、改定方針の微調整を測る指標として活用できます。さらに、顧問社労士や医療・介護専門の税理士と定期面談を行うことで、人件費率や税制優遇策の変更リスクを早期に洗い出せます。 このような情報収集体制を持つ施設は、改定発表後の“駆け込み対応”を回避できるため、監査や返戻のリスクを低減できます。東京都内の特養B法人では、パブコメ段階で勤務シフト管理システムをアップデートし、勤務間インターバル基準に対応しました。その結果、猶予期間終了後も減算を受けず、離職率も8%改善しました。 制度改正はコスト増要因だけでなく、新サービス開発の好機でもあります。2024年度改定では「リハビリテーションマネジメントの質」が評価されるため、短期集中リハビリや保険外のパーソナル・トレーニングを併設するモデルが注目を集めています。1人あたり月額2万円の自費リハビリを20名が利用した場合、年間売上は4,800万円。専任理学療法士2名の人件費1,200万円と設備減価償却300万円を差し引いても、ROIは約130%となります。 まとめると、介護報酬改定への対応は「早期情報収集」「精緻な加算シミュレーション」「内部体制の機動的再編」が鍵となります。改定を単なるコスト増と捉えず、自費サービスやテクノロジー投資と組み合わせることで、収益源を多角化しながら利用者価値を高めるチャンスが広がります。

収益性を高める戦略1:利用者獲得と集客力の向上

競合施設との差別化を図る方法

駅から徒歩5分圏内といった交通利便性の高い立地は、平均して稼働率を15〜20%押し上げる傾向にあります。さらに、周辺に総合病院や大型商業施設がある場合、家族の来訪頻度が増え、紹介率(家族・医療機関経由の新規契約数/総契約数)が1.4倍に伸びるケースが多く見られます。一方で郊外型の場合でも、広い敷地を生かしてリハビリガーデンやドッグランを併設すると、競合より月額4万円高い料金設定でも稼働率を維持できた事例も報告されています。 建物やブランドイメージなどのハード面に投資する場合、内装リニューアルの平均費用は1床あたり約40万円です。例えば100床の施設で4,000万円を投入すると、平均入居単価を月額3.5万円引き上げることができ、稼働率85%を前提とすると投資回収期間はおよそ2.8年となります。ロゴ刷新やユニフォームデザイン変更などブランドイメージへの投資は300万円規模で済むことが多く、それによりウェブサイト回遊率が30%上昇し、オンライン内覧予約件数が2倍になったケースが報告されています。 ソフト面では、認知症ケア専門フロアの設置や短期集中リハビリプログラムなど、利用者ニーズに合わせた専門特化が効果的です。認知症ケア専門士を2名追加配置した場合、人件費は年間約1,000万円増加しますが、要介護3以上の高単価利用者獲得により年間1,500万円の追加収益が見込め、差し引きで500万円の利益を上乗せできます。リハビリ重視型では、作業療法士(OT)1名の雇用コスト350万円に対し、退院直後のリハビリ需要を抱える利用者が増え、平均利用単価が8%上昇した実績も報告されています。 成功事例として、地域連携型モデルが注目されています。地元商店街と協力し、送迎ついでに買い物代行を行うサービスを組み込んだ介護付き有料老人ホームでは、追加投資150万円(専用車両の改装費)で利用者満足度がNPS+20ポイント向上し、紹介率が12%→25%に倍増しました。投資回収期間は約10ヶ月と短く、地域との共生を打ち出すことで行政補助の対象にもなりやすいメリットがあります。 医療モール併設型モデルでは、既存施設の隣接地にクリニックモールを誘致し、入居者の医療ニーズをワンストップで満たすスキームを構築したモデルです。土地賃貸料収入と医療連携加算の合算で年間3,600万円の増収、建設協力金や賃料保証を活用したため初期負担は実質1,000万円に抑えられ、3年弱で黒字化しました。このモデルは医療依存度の高い利用者でも受け入れ可能となり、平均介護度が0.4ポイント上昇して収益率を高める結果につながっています。 差別化を訴求するうえで、サービス体験の可視化は欠かせません。360度カメラで撮影したVR内覧をウェブサイトに組み込むと、閲覧者の平均滞在時間が3倍になり、来館予約コンバージョン率も5.2%→11.7%へ急伸した例があります。家族向けオンライン説明会を毎月開催すると、遠方在住の家族が参加しやすくなり、契約決定までのリードタイムが平均18日短縮しました。加えて、説明会終了後にGoogleマップのレビュー投稿を促すと、★4.5以上の高評価が増え、自然検索流入が月間1,200セッション上乗せされるといった効果も報告されています。 口コミを計画的に誘発する仕組みとして「ファミリーデイ」の写真共有キャンペーンが効果的です。参加家族にハッシュタグ付きでSNS投稿を依頼し、投稿数10件ごとにレクリエーション予算を1万円上乗せするインセンティブを設けたところ、月間投稿数が50→240件に増加し、施設名検索ボリュームが1.6倍に跳ね上がりました。 差別化戦略を持続させるには、KPI設定とPDCAサイクルが不可欠です。主要KPIには「稼働率」「平均利用単価」「紹介率」「ポジティブ口コミ比率」を設定し、月次でモニタリングしていくことが大切です。例えば稼働率90%、紹介率30%を目標に置き、未達の場合は要因分析→改善施策→効果測定を4週間サイクルで回していきます。PDCA会議ではダッシュボードを投影し、改善案のROIを即時試算して意思決定を迅速化することがポイントとなります。 ロードマップとしては、1〜6ヶ月目はブランディングとVR内覧など低コスト・即効性施策を優先し、7〜18ヶ月目で専門特化フロアや地域連携サービスといった中期投資を実行、19ヶ月目以降に医療モール誘致や大規模改装といった長期投資へ拡張する三層構造が現実的です。各フェーズで投資コストと期待収益をエクセルで可視化し、資金繰り計画とリンクさせることで、経営者はリスクを管理しながら持続的な差別化を実現していくことが可能になります。

効果的なマーケティング戦略

介護施設の集客を成功させる第一歩は、誰に情報を届けるかを緻密に定義することから始まります。ターゲットを「要介護1〜2の比較的自立度が高い高齢者」「介護負担がピークに達している50〜60代の長女・長男」「脳梗塞リハビリ後に在宅復帰をめざす利用者」などに細分化し、それぞれにペルソナを設定します。例えば「同居の母が要介護2に上がり仕事と介護の両立が難しくなった54歳女性(年収450万円、情報収集はスマホ中心)」という具体像を描くことで、訴求すべき悩みや検索キーワードが鮮明になります。 デジタルチャネルではSEO対策を基点に、施設名+地域名でGoogle検索1位を獲得することを最優先KPI(目標クリック率35%)に置くとよいでしょう。同時にGoogleマップの口コミ星4.5以上を維持し、毎月5件の写真付きレビュー投稿を促進して視覚的な信頼性を高めていきます。SNSは介護ノウハウ動画をTikTokとInstagram Reelsに週3本投稿し、30日以内で10,000ビュー獲得を目指すといった設計が効果的です。 一方、アナログチャネルは地域包括支援センターや基幹病院との連携が鍵となります。担当ケアマネジャーへの施設見学会を四半期ごとに開催し、参加者50名、紹介率20%をKGIに設定しましょう。また退院調整看護師向けにリハビリプログラム説明会を実施し、年間30件の紹介を得る仕組みを組み込むことも有効です。デジタルとアナログの接点をCRMで統合し、紹介元別の成果を一本化して追跡することで、無駄な重複投資を防ぐことにつながります。 コンテンツマーケティングでは「家族が知っておきたい介護施設選び完全ガイド」(20ページPDF)をホワイトペーパーとして制作するのが効果的です。LP(ランディングページ)でメールアドレスを登録した家族にガイドを即時配布し、ステップメール全5通で施設見学予約へと誘導していくのです。登録から予約までのCVR(コンバージョン率)を15%以上に設定しておき、未予約層には月1回のオンラインセミナー案内を自動送信するとよいでしょう。セミナーでは施設長がライブで質問に答え、参加者の平均滞在時間60分以上を目標にエンゲージメントを高めていきましょう。 施策の効果を定量管理するために、広告費1件当たりの問い合わせ獲得コスト(CPA)を25,000円以下、契約後3年間の顧客生涯価値(LTV)を360万円以上、既契約者からの紹介率を25%に設定します。これらの指標をGoogleデータポータルでダッシュボード化し、月次で自動更新する体制を整えます。視覚的に赤・黄・緑で達成状況を表示すれば、現場スタッフも数値を共有しやすく、改善案のブレインストーミングが活性化します。 最後に、KPIレビュー→施策微調整→コンテンツ追加というサイクルを毎月まわすことで、マーケティング投資のムダを削ぎ落としながら稼働率向上とブランド価値の両立を図れます。数字で語れる体制を構築すれば、経営判断もスピードアップし、競合が多い地域でも持続的に利用希望者を確保できます。

施設の魅力を高める取り組み

魅力的な建物は、利用者の第一印象を左右するだけでなく、稼働率にも直結します。大阪府の介護付き有料老人ホームAでは、エントランスを木材と間接照明で温かみのある北欧風に刷新し、廊下幅を160センチから180センチへ拡張するユニバーサルデザイン改修を実施しました。工事費は約1,800万円でしたが、改修後6カ月で入居待機者が15名増加し、稼働率は88%から95%へ上昇。年間増収見込みは約1,200万円となり、5年で投資回収できる計算(年間ROI18%)です。視覚的な安心感と車椅子のすれ違いストレス軽減の両面から、改修が利用者と家族の評価を高めた好例と言えます。 生活の質(QOL)を高めるプログラムとしては、食事・レクリエーション・季節イベントの三本柱が効果的です。宮城県の住宅型施設Bでは、管理栄養士とシェフが共同で「ご当地メニュー週間」を導入し、月2回の回想法を取り入れたレクリエーション、夏祭りやクリスマスコンサートなど四季の行事を年間12本実施しています。利用者アンケート(回答率82%)では「食事満足度」が73%→91%、「楽しみがあると感じる」が65%→89%へ向上しました。平均在籍期間も2.4カ月延び、離床率の低下など健康面のプラス効果も確認されています。 “オープンな施設文化”を築くうえで欠かせないのが家族参加型イベントと地域ボランティアの受け入れです。千葉県のグループホームCでは、毎月1回の「家族と一緒にクッキングデー」を開催し、調理後の試食会までを共に楽しむスタイルを採用。さらに近隣高校の福祉部と連携し、生徒が週末に音楽演奏やタブレット操作のサポートを行っています。開始から1年で家族来訪回数は1.6倍、Googleマップの口コミ評価は4.1→4.6に上昇し、紹介入居率が前年同期比1.3倍になりました。施設の透明性が高まることで、安心感と信頼感が地域全体に広がった結果ですることが期待できます。 こうした魅力向上策を「やりっぱなし」にしないためには、年間計画に落とし込むことが重要です。例えば①予算配分:改修費2,000万円、イベント運営費300万円

②担当者KPI:建物担当=工事進捗100%・総コスト±5%以内、イベント担当=月間参加率80%以上

③評価指標:半年ごとの稼働率、満足度、口コミ件数、紹介率など数値目標を明文化します。

経営会議で四半期ごとに実績と差異を確認し、PDCAを回せば、費用対効果を可視化しながら計画的に魅力度を高められます。 最後に、取り組みを継続的にブラッシュアップするため、職員と利用者の声をリアルタイムで収集する仕組みも欠かせません。スマートフォンで回答できる簡易アンケートを毎月実施し、AI(人工知能)を用いたテキストマイニングで不満・要望ワードを抽出すれば、翌月のイベントや改修テーマに迅速に反映可能です。小さな改善を積み重ねることで、施設の魅力は“点”ではなく“線”となり、長期的なブランド価値へと結び付いていきます。

収益性を高める戦略2:人材確保と職場環境の整備

介護スタッフの採用と定着率向上

有効求人倍率が全国平均で3倍を超える介護業界では、採用チャネルごとの費用対効果を正確に把握することが急務です。社内調査結果によると、1人を採用するのにかかる平均コストは専門求人サイト経由が17万円、SNS広告経由が15万円、介護福祉系学校との連携(インターン受け入れを含む)が10万円でした。一方で採用後1年以内の定着率は学校連携ルートが82%と最も高く、求人サイト69%、SNS66%の順です。この数値から、学校連携は初期コストを抑えつつ長期就労を期待できるチャネルとして最優先で投資する価値があることが読み取れます。 応募者のミスマッチを防ぐ面接プロセスとして、コンピテンシー評価と適性テストを組み合わせる施設が増えています。コンピテンシー評価とは「問題解決志向」「チーム協働」「利用者志向」など、業績と相関の高い行動特性を事前に定義し、面接でエピソードを深掘りして点数化する手法です。ある中規模特養では、導入前に32%だった90日離職率が、コンピテンシー評価導入後は14%まで低下しました。加えて、簡易パーソナリティ検査(作業記憶・ストレス耐性を測る10分テスト)を組み合わせた結果、夜勤離脱率が前年比で8ポイント改善した事例もあります。 採用後の定着を高める仕組みとしては、キャリアパス設計・メンター制度・資格取得支援の三位一体で考えると効果的です。まずキャリアパスは「一般職→リーダー→ユニットリーダー→管理者代理→管理者」の5段階を設定し、昇格要件をスキルマップで可視化します。次にメンター制度では、入職3年間は同じ先輩が定期面談を行い、月1回のフィードバックシートを人事が回収・分析します。最後に資格取得支援として、介護福祉士の受験費用全額補助と、受験前eラーニング計100時間分を就業時間扱いにすることで、3年間で資格取得率を45%→71%へ引き上げた施設もあります。 採用と定着を一体で管理するための人事KPIとして、①平均採用単価(Target:15万円以下)、②90日離職率(Target:10%以下)、③1年後定着率(Target:80%以上)、④資格保有率(Target:70%以上)を設定するケースが多いです。ダッシュボード例として、採用フェーズは媒体別応募数・面接通過率・入職者数を週次で可視化し、定着フェーズはメンター面談回数・資格取得進捗・離職予兆アラートを月次でモニタリングします。GoogleデータポータルやBIツールを使えば、Excelデータを自動連携させるだけでリアルタイム更新が可能になり、人事と現場リーダーが同じ指標を見ながら迅速に手を打てる体制が整います。 以上のように、費用対効果の高いチャネルに集中投資しつつ、科学的な人材評価と体系的な育成施策を組み合わせれば、採用難と離職多発という二大課題を同時に解決できます。人事KPIをダッシュボードで共有し、数値に基づいて改善を重ねる仕組みこそが、安定した介護サービス提供と収益性向上に直結する鍵です。

職場環境の改善

昼夜逆転しやすい介護施設では、勤務負荷の偏りが離職の主要因になりやすいです。近年は勤務表作成AI(人工知能を使って最適なシフトを自動生成するツール)を導入し、週4日勤務・短時間正社員・フレックスタイムなど柔軟なシフトを組み合わせる施設が増えています。導入コストはクラウド型で月額3〜5万円、初期設定に10時間ほどを要しますが、夜勤明け翌日の欠勤率が8%から2%へ低下し、残業時間も月15時間削減できた事例があります。 夜勤負荷軽減では、見守りセンサーと自動記録機能付きコール端末を各居室に設置し、夜間巡視の回数を1時間おきから2時間おきに変更したケースが代表的です。設置費用は1ベッドあたり12万円前後ですが、夜勤者1人あたりの歩行距離が1晩4kmから1.8kmへ減少し、腰痛などの身体的負担が大幅に軽くなりました。結果として夜勤専従者の平均勤続年数が1.8年から2.6年へ延び、採用費の圧縮につながっています。 ワークシェアは、資格保持者と無資格スタッフの業務を分離し、排泄介助・入浴介助など身体的負荷が高い業務を2名体制で行う仕組みです。1日あたり延べ労働時間は増えますが、作業者1人あたりの負荷が下がるため、腰痛休業日数が年間20日から8日へ減りました。休業補償の保険料削減額(年間約30万円)が追加人件費(年間15万円)を上回り、純効果で黒字になる点が経営者にとって大きなメリットです。 職員満足度調査は、回答コストが低いスマートフォン対応アンケートツールの活用が効果的です。設問は「仕事のやりがい」「上司への信頼」「物理的環境」の3カテゴリ・計15問に絞り、所要時間を5分以内に設定します。回答率を高めるために、期日内回答者へ500円分の電子クーポンを付与した施設では回答率が92%に到達しました。集計後はクロス集計で部署別・職種別の課題を可視化し、管理者と現場が共同で改善アクションプランを作成します。 改善プロセスでは、四半期ごとにKPT(Keep・Problem・Try)ミーティングを実施し、アクション進捗を追跡します。具体例として「休憩室のリフォーム」を挙げると、予算30万円でリクライニングチェアとセルフカフェマシンを導入し、1カ月後のES(従業員満足度)スコアが65→74に上昇しました。数値の根拠を示すことで、次の投資判断も行いやすくなります。 心理的安全性向上にはリーダーシップ研修が欠かせません。コーチングスキルとアンガーマネジメントを組み合わせた2日間コース(1人あたり5万円)を管理職全員が受講した施設では、半年後に「上司に意見を言いやすい」と回答した職員の割合が38%から71%へ跳ね上がりました。また、ピアサポート制度として同年代の先輩が月1回フォロー面談を行う仕組みを導入すると、入職3カ月以内の早期離職率が12%から4%へ低下しています。 ハラスメント防止ガイドラインは具体例を交えたマンガ形式で周知し、年1回のeラーニングで履修確認を行います。受講完了率100%を達成すると、労災リスクの低減や訴訟費用の回避につながり、損害保険料が年間20%減額されたケースも報告されています。 最後に職場環境と収益性の関係を示すデータを紹介します。厚生労働省「介護労働実態調査」によると、従業員eNPS(Employee Net Promoter Score=職員が自施設をどれだけ友人に勧めたいかを-100〜+100で測る指標)が+10以上の施設は、-10未満の施設に比べ1ベッドあたりの年間利益が平均21万円高いという結果が出ています。自社の実績でも、eNPSが-15から+5に改善した年は稼働率が82%→89%に上昇し、収支差率が1.8%から3.4%へ改善しました。このように職場環境の改善は「人の満足」と「数字の向上」が同時に得られる投資であることが、実データからも裏付けられています。

人材不足への対応策

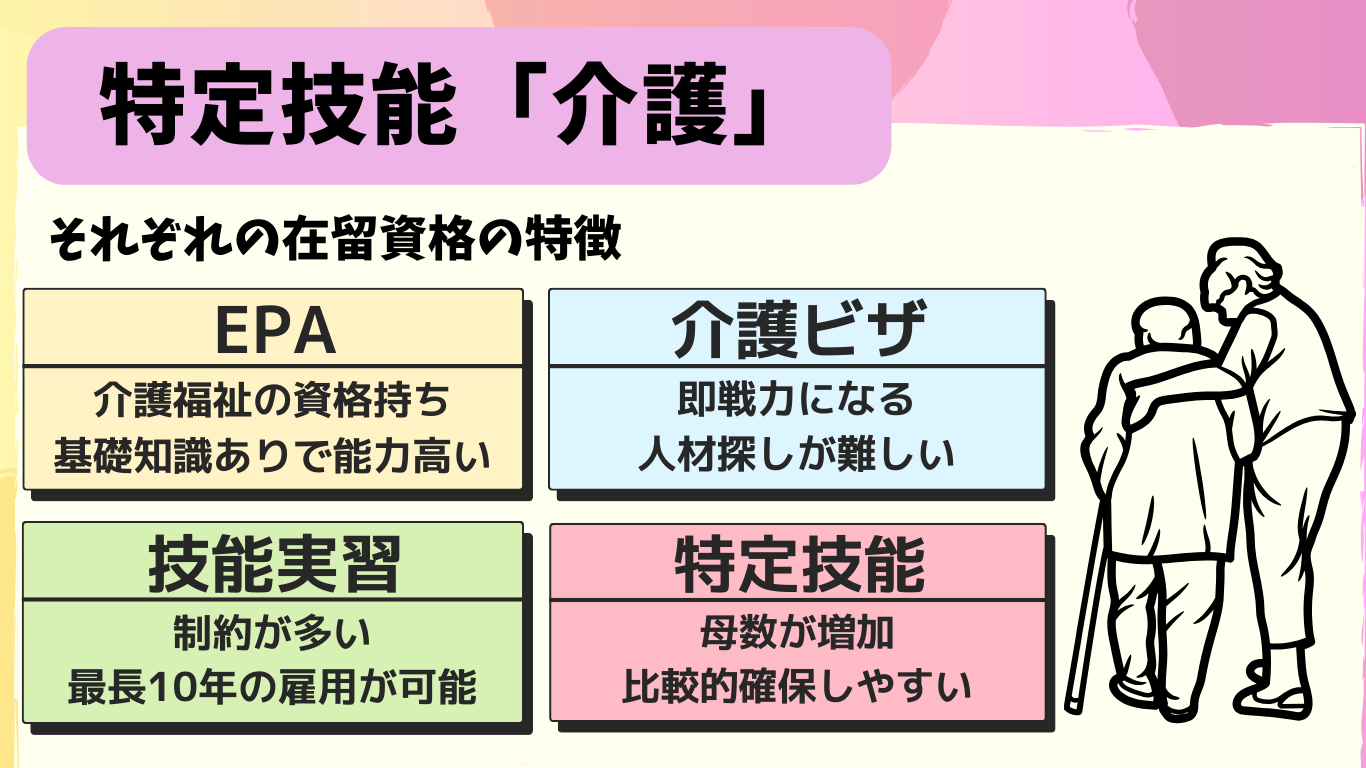

慢性的な人材不足は介護施設経営を揺るがす最重要課題です。厚生労働省の推計によると、2025年度には約32万人の介護人材が不足すると見込まれており、現場では「夜勤が2名で回らない」「急な欠勤でサービス縮小を余儀なくされる」といった声が相次いでいます。そのギャップを埋めるには、採用チャネルの拡大と同時に、限られた人員を最大限に活かす運営体制が欠かせません。 まず、外国人介護人材の受け入れについてです。代表的な制度は「特定技能1号」と「EPA(経済連携協定)」の2つで、それぞれ法的要件とコスト構造が異なります。特定技能1号は日本語能力試験N4以上と介護技能評価試験の合格が原則条件で、在留期間は通算5年までです。EPAはフィリピン・インドネシア・ベトナムなど対象国の看護師候補者を最大3年間受け入れ、国家試験合格後は在留制限がなくなります。採用コストは特定技能が1人あたり約90万~120万円(登録支援機関手数料・渡航費・紹介手数料を含む)、EPAは政府間枠組みのため約60万~80万円に抑えられるものの、来日前語学研修負担金が発生します。 運用コストも把握しておく必要があります。月額給与は地方平均で20万~23万円前後が相場ですが、日本語研修費として年間10万円程度、生活支援費(住居手当・通訳サポートなど)として年間15万円程度を追加で見込むケースが多いです。とはいえ、平均的な常勤介護職員の採用単価(広告・紹介料含む)が約150万円、離職率が20%を超える現状を考えれば、定着率向上と組み合わせることで4年目以降の人件費総コストは日本人採用より10~15%低くなる試算も出ています。 日本人労働力の新たな供給源として注目されるのが“シフト多様化モデル”です。65歳以上のアクティブシニアと子育て世代の短時間パートを組み合わせ、1日24時間を「早朝2時間」「日中6時間」「夕方4時間」「夜勤12時間」の4ブロックに細分化します。例えば、夜勤帯を常勤2名から常勤1名+見守りセンサー監視担当のシニア1名に変更し、日中帯は保育園送迎時間を避けた9~15時だけ勤務する子育て世代を3名配置すると、総労働時間は同等でも人件費を8%抑えながら欠員リスクを低減できます。導入手順は

①ターゲット人材の募集広告作成

②ブロック別シフト表作成

③ICT連絡ツールで当日変更を自動通知

の3ステップで完結します。 テクノロジー活用による人員配置最適化も加速しています。見守りセンサーを各居室に設置すると、夜間巡視回数を平均3回→1回に削減でき、モデル施設では夜勤者1名あたり月15時間の残業がゼロになりました。また、移乗支援ロボットを3台導入したケースでは、要介護3以上の利用者10名への移乗介助に必要な人員が延べ1.5名減り、年間約450万円の人件費削減を達成しています。導入コストはセンサー1台3万円×40室=120万円、ロボット1台150万円×3台=450万円で合計570万円ですが、5年償却で考えると年間114万円。削減効果との単純差引で336万円のプラスとなり、ROI(投資回収率)は約294%という結果です。 最後に、経営者視点でのリスク管理です。外国人材については「定着支援費」が課題になりがちで、離職率を5%以下に抑えるには年間1人あたり約8万円のフォローアップ投資(メンター手当・日本語教室補助)が必要です。ロボットは減価償却だけでなく、故障時のダウンタイムも考慮し、保守費用を年5%見込むのが妥当です。これらを含めた総コストをPL(損益計算書)とCF(キャッシュフロー計算書)に組み込み、最低でも3年分のシミュレーションを行うことで、設備投資と人材投資のバランスを最適化できます。外国人受け入れ、シフト多様化、テクノロジー導入――三位一体で推進することで、単独施策よりもリスクを分散しながら持続可能な人材戦略を構築できるでしょう。

収益性を高める戦略3:運営コストの削減

効率的な資金管理の方法

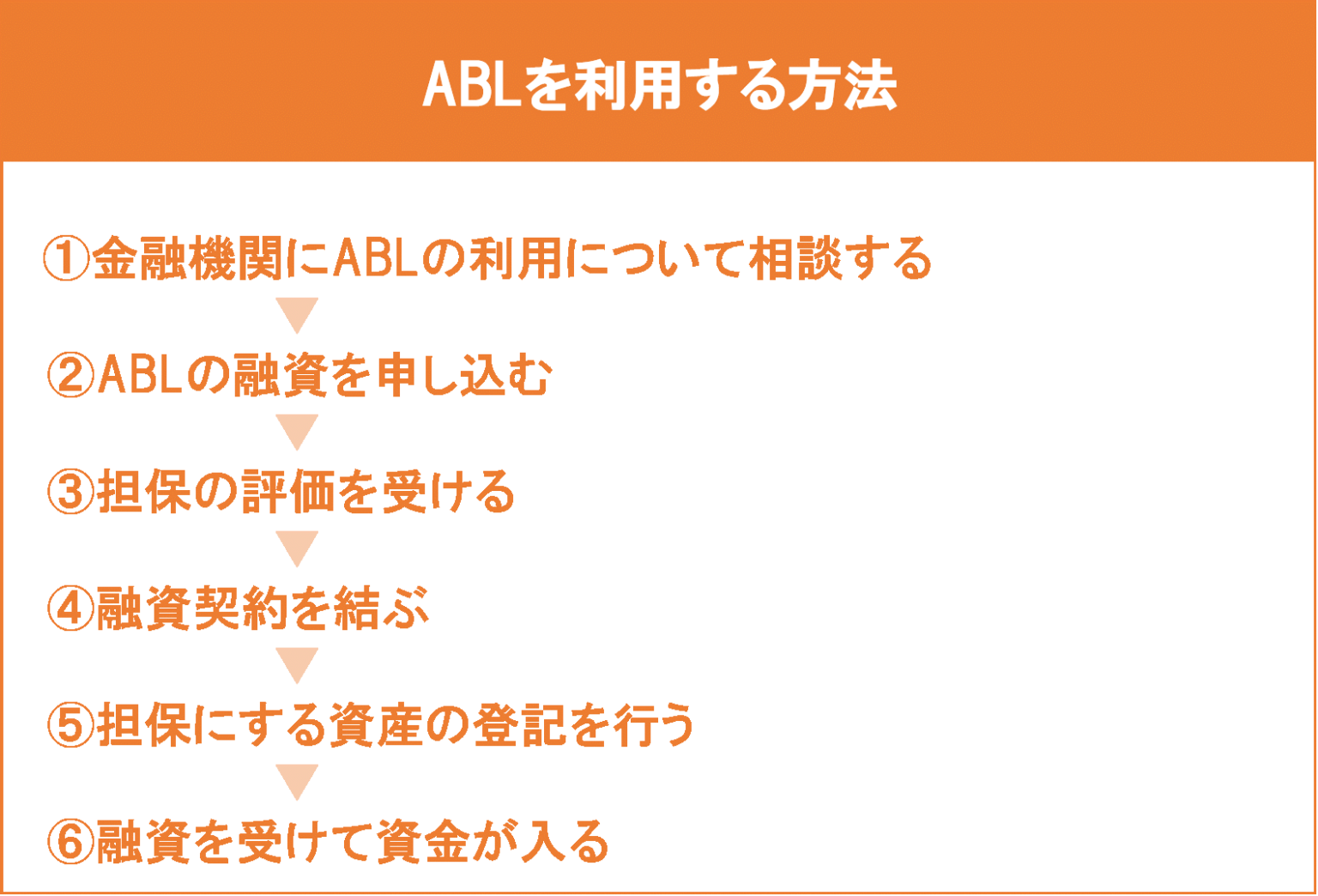

資金繰りを安定させる第一歩は、損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書の「三表」を月次で作成し、数字を横断的に読む習慣を持つことです。介護施設の場合、介護報酬の支払いサイトが請求月の1.5〜2か月後になるため、営業活動は黒字でも手元資金が不足する“黒字倒産リスク”が常に存在します。売上高、仕入れ、給与、社会保険料、借入返済を時間軸に並べ、入出金ギャップを週単位で可視化すると、資金ショートの発生タイミングを事前に把握できます。例えば、月間売上3000万円・人件費率60%の中規模施設では、平均して約1800万円が翌月末まで滞留します。これを踏まえ、手元資金+融資枠が固定費3か月分(概算2000万円)を下回らないラインを“最低運転資金”として設定すると安全です。 運転資金を補う調達手段として注目されるのが介護報酬債権を使ったファクタリングと、備品や車両を担保にするABL(動産担保融資)です。ファクタリングの場合、買取手数料は債権額の2〜5%が相場で、2000万円を早期現金化すると40〜100万円がコストになります。対してABLは年利1.5〜2.5%程度で、残高連動型のため調達額に柔軟性があります。ファクタリングは審査から入金まで最短5日、ABLは担保評価に2〜3週間を要するのが一般的です。資金ニーズが突発的か計画的かで選択肢を使い分けると、コストを最小化しながら流動性を確保できます。 自己資金流出を抑えたい場面では、助成金・補助金の活用が効果的です。たとえば厚生労働省の「介護ロボット導入支援事業」は機器購入費の1/2(上限450万円)を補助し、申請から交付決定まで約3か月、実績報告後2か月で入金されます。また、職員の資格取得を後押しする「人材開発支援助成金」は研修費用の45〜60%が戻るほか、賃金助成1日あたり7600円が支給されるケースもあります。補助金は年度予算が尽きると募集停止となるため、2月頃に公開される事業計画書の公募スケジュールを早めに確認し、法人印鑑証明や見積書を事前に準備しておくと取りこぼしを防げます。 数字管理を習慣化するうえで便利なのがKPIの設定です。運転資金回転日数=(売掛金+在庫−買掛金)÷1日当たり売上高で算出し、介護業界平均の50日を超えた場合は資金効率が低下しているサインと捉えます。設備投資回収年数は投資額÷年間増加キャッシュフローで求め、ICT導入300万円・年間コスト削減80万円なら約3.8年で回収可能です。これらの指標をダッシュボードにまとめ、資金繰り実績・予測と合わせて月次でモニタリングすれば、銀行交渉や追加投資の判断根拠が明確になります。資金管理を“後追い”から“先読み”へシフトすることで、急な制度改正や人件費高騰の局面でも落ち着いた経営判断が下せるようになります。

ランニングコストの見直し

月次損益計算書を詳しく眺めると、光熱費・食材費・リネン費の3項目だけで総売上の15〜22%を占める施設が少なくありません。介護付き有料老人ホームの全国平均では、光熱費が入居者1人あたり月額13,000円、食材費が34,000円、リネン費が4,500円前後という統計があります。自施設の実績がこのベンチマークを5%以上上回っている場合、運営オペレーションや仕入れ条件の見直しで確実に削減余地を見つけられます。 具体策の筆頭は共同購買です。地域の同業5施設で牛乳や冷凍食品を共同発注したケースでは、ロット増加により納入価格が平均12%下がりました。日用品や紙おむつを扱う消耗品サプライヤーでも同様の交渉が可能で、年間契約を条件に10〜15%のディスカウントを引き出す事例が多いです。また、厨房機器やベッドリネンのリース契約を4年から7年へ延長すると、月額リース料が約8%下がるうえ、キャッシュフローの平準化効果も得られます。 光熱費対策として注目されるのがエネルギーマネジメントシステム(EMS)の導入です。都内の100床規模の住宅型有料老人ホームでは、BEMS(Building Energy Management System)とLED照明一括更新に3,200万円を投資しました。電力使用量が年間18%削減され、加えて電力量契約の見直しで基本料金も7%減。結果として年間コスト削減額は720万円に達し、償却前税引き後キャッシュフローで見るROIは4.4年でした。設備の耐用年数10年を考慮すれば、5年目以降は毎年純粋な利益として600万円以上を積み上げられる計算になります。 取り組みの効果を現場に浸透させるには、数字を「見える化」する仕組みが欠かせません。おすすめは、部門別損益を横軸に週次の使用量(kWh・食数・枚数)を縦軸に置いたダッシュボード形式の管理会計フォーマットです。ExcelやGoogleスプレッドシートで作成し、フロア責任者が数値を直接入力できるようにします。最新値がベンチマークを何パーセント上下しているかをセルの色で自動表示させることで、現場スタッフが主体的に改善アイデアを出せる環境が整います。 たとえばリネン費が基準値より月2万円高い場合、ダッシュボード上で赤色表示となり、原因分析と改善策をコメント欄に入力するフローを設けます。「汚染リネン分別ルールの徹底」「乾燥機フィルター清掃頻度UP」など現場発案のアイデアを即座に実験し、次の集計で成果を確認する小さなPDCAを回すと、年間で10%以上のコスト低減が現実的に狙えます。 もう一歩踏み込むなら、ライトなRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を使って毎月の請求データと銀行入出金を自動照合し、資金残高予測を半日で完了させる仕組みを構築すると、人件費換算で年間約120時間分の削減が可能です。時給換算2,000円で計算しても24万円が浮き、他の改善施策へ再投資できます。 ランニングコストの見直しは、規模や立地に関係なく即効性がありますが、単発の交渉や設備更新で終わらせず「測定→可視化→現場改善→再測定」というサイクルを定着させることが重要です。経営者が月次報告会でダッシュボードを共有し、成果を称賛する文化を築くことで、コスト削減とサービス品質向上を同時に進める好循環が生まれます。

ICT活用による業務効率化

紙のバインダーと口頭連絡に頼った従来型の運営では、情報伝達のタイムラグが避けられず、ヒューマンエラーも発生しやすいです。そこで介護施設の現場で注目されているのがICT(Information and Communication Technology)の活用による業務効率化です。電子記録システム、勤怠管理クラウド、見守りIoTセンサーを三位一体で導入することで、手作業を極小化しながら利用者の安全性とスタッフの生産性を同時に高められる点が大きな魅力です。 導入ステップを時系列で整理すると、0〜3か月目は要件定義とシステム選定、4〜6か月目でパイロット導入、7〜9か月目に全棟展開という流れが一般的です。例えば電子記録システムでは「介護記録の入力時間を1件あたり平均8分→5分に短縮(削減率37.5%)」をKPIに設定し、勤怠クラウドでは「月次シフト作成時間を6時間→2時間に短縮」を目標とします。見守りIoTは「夜勤巡視回数を1晩5回→2回に低減」を基準に導入効果を測定する方法が有効です。 導入前後の業務フローを比較すると、電子記録がない状態では日中の介護スタッフが転記作業に追われ、情報共有は夕方のミーティングで行うしかありませんでした。一方、タブレット入力とリアルタイム同期が可能になると、看護師・ケアマネジャー・リハ職が即座に同じ情報を閲覧できるため、後工程の重複チェックが不要になります。ある100床規模の介護付き有料老人ホームでは、介護報酬請求ミスが月平均12件から3件へ減少し、返戻対応に要していた工数を年間220時間削減できました。また、見守りセンサー導入により夜勤の巡視数が60%減少し、スタッフ1名あたりの歩行距離が1晩3.2kmから1.1kmへ大きく縮小しました。 費用面でも工夫次第で初期投資を抑えられます。2023年度の「介護現場ICT導入支援事業」では1施設あたり最大300万円の補助が受けられ、自己負担をおよそ50%まで圧縮可能です。さらに、クラウド型サービスを選択すればサーバー購入や保守契約が不要になり、電子記録・勤怠・IoTの三つを合わせても初期導入費用は700万円→350万円、月額利用料は15万円前後で収まるケースが多いです。 ICT化によって得られたデータは、経営判断を加速させる資産になります。具体例として、電子記録の転記ログと稼働率データをBIツールに連携し、看取り期の利用者増減を機械学習で予測したところ、翌月の稼働率を誤差±2%で当てられるようになり、人員シフトを先回りで最適化できた事例があります。また、勤怠システムとIoTセンサーの稼働ログを掛け合わせることで、スタッフ1人あたりの夜間負荷指数を算出し、配置バランスの偏りを可視化した結果、離職率が前年の18%から11%へ低下しました。 最後に、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進ロードマップを描いておくと、中長期の投資判断がぶれません。フェーズ1(0〜12か月)は電子記録・勤怠・IoTの導入と効果測定、フェーズ2(13〜24か月)はBIダッシュボード構築とデータ分析人材の育成、フェーズ3(25か月以降)はAIを用いた需要予測と自動シフト組成、さらにオンライン診療やリモートリハビリ等の新サービス開発へ広げていくイメージです。各フェーズでROI(投資回収率)が20%を下回らないようKPIを設置し、補助金やリースを組み合わせながら資金負担を平準化すると、ICT投資が収益向上へ直結する好循環を生み出せます。

収益性を高める戦略4:サービスの質向上

利用者満足度を高める取り組み

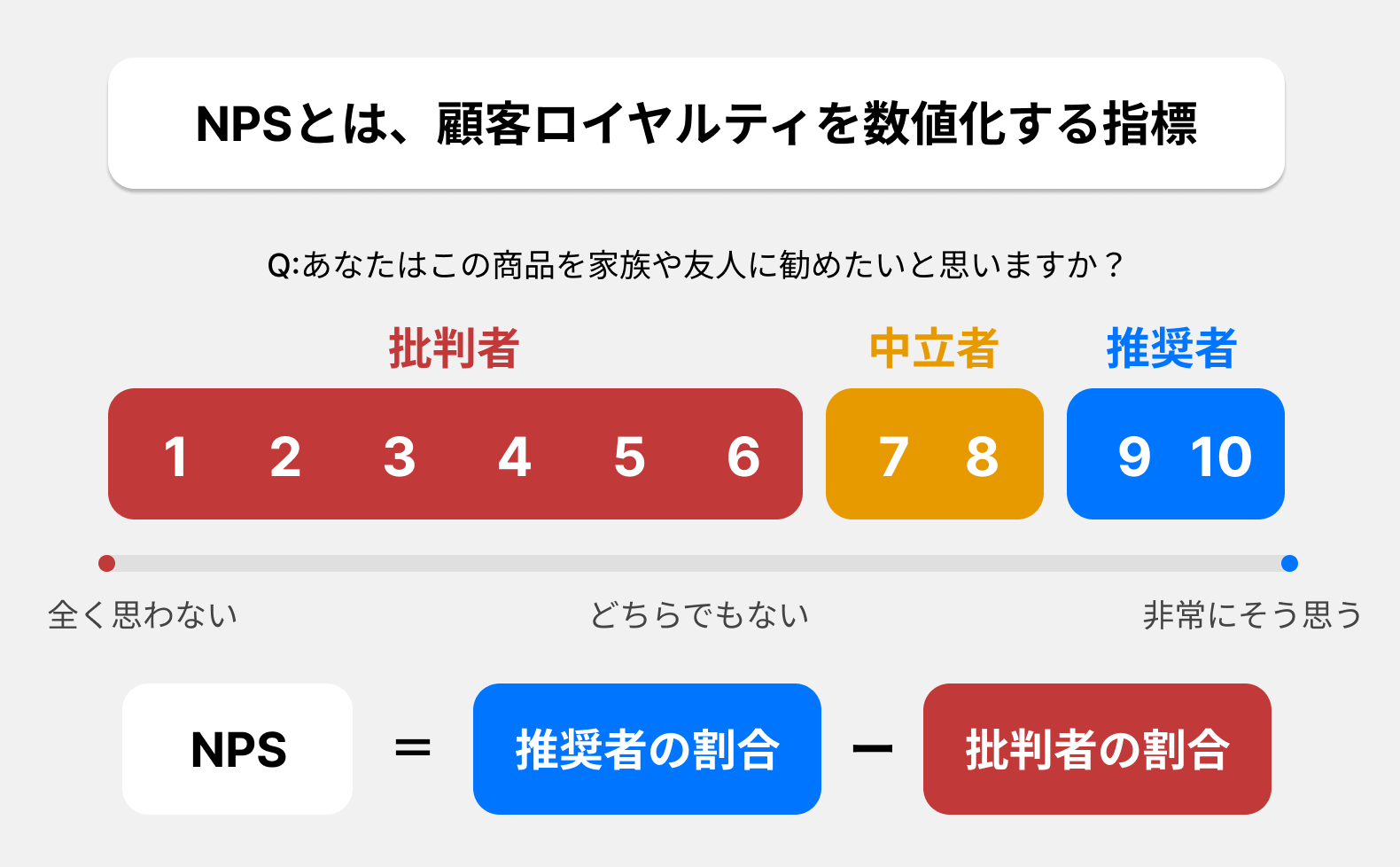

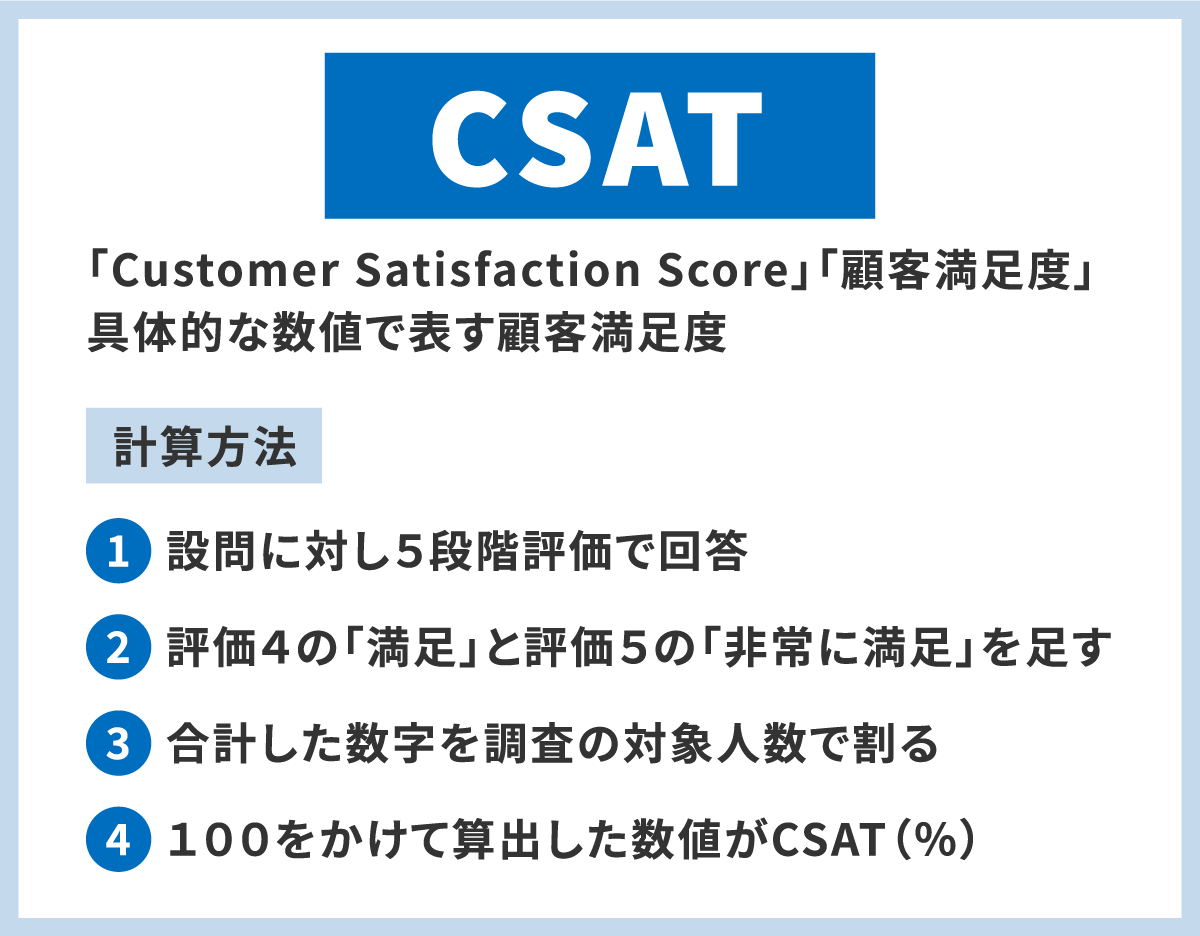

利用者満足度を定量的に把握する最もシンプルな方法として、まずNPS(ネット・プロモーター・スコア)とCSスコア(Customer Satisfaction スコア)を導入すると効果的です。

NPSは「この施設を家族や友人に勧めたいか」という設問に0〜10点で回答してもらい、推奨者(9・10点)と批判者(0〜6点)の差分で算出します。全国平均が±0付近と言われるなか、+20を超えると“強い推奨意向”を持つ施設と評価されます。

CSスコアは食事・清潔さ・職員対応など複数項目を5段階評価し、項目別の弱点を特定します。アンケート結果はダッシュボードに即時反映し、月次でPDCAサイクルを回すことが重要です。 PDCAの実務運用では、Planフェーズで「1カ月以内に食事満足度+0.3ポイント向上」など定量目標を設定し、Doフェーズで具体施策(メニューの季節替え、管理栄養士によるテーブルラウンド)を実施します。Checkフェーズでは翌月のアンケートで効果を検証し、改善幅が足りなければActフェーズで追加施策を講じる流れです。SlackやLINE WORKSを活用した職員間共有チャネルを設けると、現場の気づきがリアルタイムで集まり改善スピードが高まります。 次に、パーソナルケア計画を個別化することで満足度を大きく押し上げられます。たとえば認知症対応型グループホームAでは、入居時に「生活履歴インタビューシート」を用いて趣味・家族構成・好物を詳細に把握し、個人プロファイルをケアプランに反映しました。週1回の家族面談で進捗を共有し、家族から追加希望があれば即日プランに組み込みます。結果として、6カ月後のNPSが+5から+28へ急上昇し、離床率も12%改善しました。 家族巻き込みのポイントは「見える化」と「役割付与」です。オンライン家族会を月2回開催し、参加できない家族には録画と要約レポートを配信します。また、家族に簡単なボランティア役割(園芸の水やり、書道指導など)を提案すると、訪問頻度が増え利用者の安心感も高まります。家族参加率が50%を超えると、施設イベントの活気が増し自然な口コミが発生するため、広告費削減にも寄与します。 利用者のQOL(Quality of Life)を高めるプログラムも欠かせません。代表的な回想法では、昭和の写真やレコードを用いて昔話を語り合うセッションを週2回実施し、MMSE(認知機能テスト)スコアが平均2ポイント改善した例があります。音楽療法では、利用者の心拍数と表情をAIカメラで測定し、好反応だった曲をプレイリスト化。3カ月後に不穏行動が25%減少しました。園芸療法では、中庭のRaised Bed(高床花壇)でトマト栽培を行い、収穫イベント時に食事満足度が0.4ポイント向上しています。 これら取り組みは口コミ・紹介率に直結します。某住宅型有料老人ホームでは、NPSを+30へ高めた翌年度、紹介入居比率が18%から34%へ増加しました。紹介入居は広告単価がゼロに近いため、1人あたりの顧客獲得コスト(CPA)が平均13万円から8万円に低減し、年間で約400万円の広告費削減効果が得られています。さらに稼働率が96%を維持できたことで、収支差率も+2.3ポイント改善しました。 満足度向上は「調査→改善→成果確認→再調査」の高速ループをどれだけ回せるかにかかっています。アンケート設計を内製し、データ分析を担当するDX担当者を1名置くだけで、現場のスピード感は劇的に変わります。経営者が投資判断を迷ったときには「1ポイントのNPS向上がいくらの紹介増につながるか」をKPI化し、ROIを可視化することで全社員が納得感を持って取り組めます。

介護サービスの多様化

介護施設の売上柱を介護保険サービスだけに依存していると、報酬改定や利用者の介護度変動の影響をもろに受けてしまいます。そこで注目されるのが介護サービスの多様化、すなわち保険外サービスや専門特化型プログラムを追加して収益源を複線化する戦略です。 まず、保険外サービスの代表格である配食サービス・買物代行・ライドシェアの収益構造を整理しましょう。配食サービスは1食あたり平均単価550円、原価率約45%で粗利率はおよそ55%です。1日100食を外部向けに提供した場合、月商約165万円、粗利約90万円が見込めます。買物代行は1回1,200円の手数料設定が多く、移動コストを差し引いた粗利率は60%程度です。市街地で1日20件対応すれば、月商48万円、粗利28万円となります。ライドシェアは1回あたり初乗り300円+距離料金200円が相場で、車両減価償却と燃料費を加味しても粗利率40%前後を確保可能です。高齢ドライバーの免許返納が進む地域では需要が急伸しており、市場規模は経済産業省試算で年間3,000億円に達すると見込まれています。 短期集中リハビリの導入は、在宅復帰を目指す比較的自立度の高い高齢者をターゲットにした専門特化型サービスです。1日あたりのリハビリ単価を5,000円(保険点数+自費メニュー)とすると、稼働率80%・定員10名で月商120万円を追加できます。ある都市部の介護付き有料老人ホームでは、このプログラム導入後に平均在室日数が7%短縮し、回転率向上によって年間売上が2,400万円増えたという実績があります。 認知症カフェは、認知症(物忘れや判断力低下を伴う脳の疾患)当事者と家族、地域住民が交流する場を提供する取り組みです。参加費500円程度で月2回開催した場合の直接収益は小さいものの、参加者の約20%が施設利用へ移行した研究機関の調査結果があり、マーケティング効果を含めたLTV(Life Time Value=生涯顧客価値)は高いといえます。 サービス多角化に着手する際は、法的・運営的留意点を整理しておくことが欠かせません。配食サービスは飲食業許可、買物代行は貨物軽自動車運送事業届け出、ライドシェアは道路運送法の自家用有償運送許可が必要です。短期集中リハビリを行う場合は理学療法士もしくは作業療法士の常勤配置が求められるほか、認知症カフェを施設外で行う際には地域活動拠点の防災基準にも注意が必要です。いずれも所轄の保健所や運輸支局との事前相談を行うだけで、着手後のトラブルを大幅に減らせます。 事業ポートフォリオ管理の観点から粗利率と投資回収期間を比較すると、配食サービスは粗利率55%・初期投資300万円(厨房機器増設)で回収期間は約10か月、買物代行は粗利率60%・投資50万円(軽自動車1台の減価償却)のため4か月、ライドシェアは粗利率40%・投資150万円で8か月が目安です。短期集中リハビリは粗利率35〜40%、設備投資500万円(リハビリ機器)で回収期間は約14か月、認知症カフェは粗利率20%ながら投資30万円と小額で、営業導線としての効果を考慮すると優先度は中程度に位置づけられます。 これらを総合すると、短期回収を狙うなら買物代行→配食サービス→ライドシェアの順で参入し、中長期的にブランド価値を高める施策として短期集中リハビリと認知症カフェを追加していくポートフォリオがバランスに優れています。収益源をいくつも持つことで、制度改定リスクを吸収し、地域利用者とのタッチポイントを増やしながら持続的成長を図ることが可能になります。

介護者のスキル向上

介護サービスの質を高めるには、現場で働く介護者自身のスキルアップが欠かせません。まず社内研修は「基礎・専門・管理職」の三段構えで設計すると効率的です。基礎レイヤーでは新人を対象に、ボディメカニクスや感染症対策など実務の土台を30時間(約5万円/人)で網羅します。専門レイヤーでは認知症ケアやリハビリ支援など各分野を深掘りし、年間40時間(約6万円/人)を目安に予算化します。管理職レイヤーではマネジメント研修や財務理解を中心に20時間(約8万円/人)実施し、チーム全体のパフォーマンスを底上げします。 研修効果を最大化するには、eラーニングとOJT(On the Job Training)のハイブリッドモデルが有効です。eラーニングは自宅や夜勤明けでも視聴できるため、学習時間の確保が容易です。例えば動画教材15分×週4本を6週間視聴し、合計6時間の知識インプットを行います。その後、OJTで先輩職員がロールプレイやケーススタディを指導し、現場での実践力を鍛えます。学習効果を数字で追うために、事前・事後テストの正答率、利用者転倒率、ケアプラン修正件数などを指標としてダッシュボード化すると、成長の可視化が進みます。 外部資格取得を支援する制度も、投資対効果が高い施策です。介護福祉士国家試験の受験費用とテキスト代の合計はおよそ5万円、認知症ケア専門士は7万円前後です。これらを全額または半額補助した場合、職員のモチベーション向上により離職率が年5ポイント低下すると仮定します。1人の離職コストを採用・育成費含め80万円と置くと、定着者が10人増えるだけで800万円のコスト削減効果が見込め、補助費用の約10倍のROIを実現できます。 スキルマップとキャリアパスを連動させた人事評価システムを導入すると、組織全体の学習文化が加速します。具体例として、ある100床規模の施設ではクラウド型評価システムを導入し、各職員の技能(介護技術、ICTリテラシー、マネジメント)の習熟度をレベル1〜5で色分け表示しました。半年ごとに自己申告と上長評価を同期させ、昇給・昇格の要件を透明化した結果、離職率が23%から14%に低下し、採用コストを年間400万円削減できたと報告されています。 このように、体系的な研修設計とハイブリッド教育モデル、資格取得支援、そしてスキルマップを活用した評価制度を組み合わせることで、介護者のスキル向上は計画的かつ継続的に進みます。結果としてサービス品質が向上し、利用者満足度や口コミ評価が高まるだけでなく、人材定着によるコスト削減と収益性向上という好循環を生み出せます。

収益性を高める戦略5:市場リサーチと施設運営の改善

地域ニーズに基づく施設運営

地域包括ケアシステムは「住まい・医療・介護・予防・生活支援」を一体で提供する枠組みで、自治体が策定する「介護保険事業計画」「地域医療構想」など複数の計画書によって設計図が示されています。まず押さえたいのは、それぞれの計画書が公開される時期と掲載されるデータの種類です。介護保険事業計画では要介護認定率、サービス別給付費、将来推計が、地域医療構想では二次医療圏ごとの病床機能別数値が示されます。両方を照合することで、介護施設に求められる在宅復帰支援機能や看取り体制の規模感を把握できます。さらに、市区町村が公開する高齢者実態調査、地域包括支援センターの相談件数、国保連のレセプト情報を組み合わせることで、行政計画だけでは掴みにくいリアルタイムなニーズを補完できます。 具体的な需要予測には「人口ピラミッド」「疾病構造」「家族形態」の3指標が欠かせません。例えば、75歳以上人口の年平均成長率が3%を超える自治体では、要介護3以上の重度者が施設入所候補になる割合が15年で1.4倍に増えると推計されています。また、脳血管疾患やパーキンソン病などリハビリ需要が高い慢性疾患の増加率を国立社会保障・人口問題研究所の疾病予測データから読み取ることで、リハビリ特化型フロアへの改修可否を判断できます。家族形態では単身高齢者比率や遠距離介護世帯数が鍵です。単身比率40%超のエリアでは家族支援サービス(送迎付き面談、遠隔面会システム)の売上構成比が20%近くまで伸びる傾向があります。これらの定量データを基に、ユニット構成やスタッフスキル要件を逆算し、事業計画へ落とし込むとミスマッチを防げます。 地域ニーズをサービスへ変換する際には、医療機関・行政・NPOとの正式な連携協定が効果を高めます。フローは

①情報収集フェーズ(地域医療連携室や福祉課へのヒアリング)

②目的共有フェーズ(入退院支援日数短縮、看取り率向上などKPI設定)

③協定書ドラフト作成(役割分担と費用負担の明文化)

④行政・医師会・NPO理事会での決議⑤署名・調印

⑥共同プロジェクト稼働、という順序が一般的です。

たとえば、年間800件の入院を抱える中核病院と協定を結び、在宅復帰困難者を当施設でリハビリ受け入れしたケースでは、平均在院日数が3.2日短縮し、病院側のDPC収入改善に貢献しました。同時に施設側はリハビリ加算を月200万円上積みできた実績があります。 最後に、地域共生を前面に出した広報活動が施設ブランディングを加速させます。自治体広報誌に「介護・医療連携コラム」を連載し、署名記事とともに無料相談窓口を案内すると、相談件数が掲載翌月に平均150%増加した事例があります。また、商工会・町内会と共催で年2回開催する介護予防イベントでは、筋力測定ブースや栄養士による食事相談を設け、参加者の個人情報同意を得てからフォローアップDMを送付します。

成果指標は

①イベント参加者数

②来場から3カ月以内の入居・通所申込率

③自治体広報誌の閲覧数推移で設定し、KPIを定点観測することでPDCAを高速化できます。

地域の課題解決と自施設の稼働率向上を両立させる仕組みを構築することで、持続可能な収益基盤が形成されます。

競合施設のリサーチ方法

競合施設を正しく把握することで、自施設のサービス改善や価格戦略の精度が大きく向上します。特に介護市場は同一商圏内での顧客争奪が激しいため、競合の特徴を“数字”でつかむことが経営上の必須条件となっています。 最初のステップは競合マッピングです。地図上に施設をプロットし、徒歩圏・車10分圏・市町村全域など複数の距離別ゾーンに区切って分布を可視化します。同時に「定員数」「平均要介護度」「月額費用」「サービス特化(認知症ケア、ターミナル対応など)」を一覧化し、ポートフォリオとして整理すると、単なる位置情報を超えて供給過多エリアやニッチ需要エリアが一目で分かります。 マッピングに欠かせないのがExcelテンプレートです。列には①施設名、②住所、③立地カテゴリ(駅前・住宅地・郊外)、④定員、⑤個室率、⑥基本料金、⑦加算料金、⑧サービス特化、⑨最新稼働率、⑩口コミ評価平均、⑪備考を設定します。行方向には競合施設を入力し、条件付き書式で料金や稼働率の高低を色分けすれば、視覚的にもボトルネックを特定しやすくなります。ファイルはGoogleスプレッドシートで共有すれば、営業・看護・介護リーダーがリアルタイムで更新でき、全員が同じ情報を参照できる体制が整います。 次に、公的データベースを活用した定量分析です。厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」では、入居一時金や月額利用料、加算取得状況が公開されています。CSVダウンロード機能を使って必要項目だけ抽出し、先ほどのExcelテンプレートへ自動インポートすると作業時間を大幅に短縮できます。また、国保連請求情報(介護給付費の実績データ)を閲覧できる自治体もあり、稼働率や利用者構成を推定する際に有効です。例えば、ある地方都市の住宅型有料老人ホーム10施設を分析したところ、平均稼働率は86%、月額費用は17.8万円と算出でき、地域相場の把握につながりました。 ミステリーショッパー調査は顧客視点の質的評価を数値化する強力な手法です。調査員は入居相談を装って施設見学を実施し、受付対応・説明資料・内覧案内・職員の言葉遣いなどを100点満点で採点します。複数回実施すれば、平均点と標準偏差から接客品質のバラつきを検証でき、自施設との差を定量的に示せます。 SNSレビュー解析では、GoogleマップやX(旧Twitter)のレビューをクローリングし、テキストマイニングでキーワード頻度を抽出します。「食事」「看取り」「夜勤体制」など肯定的・否定的ワードをスコア化すると、競合の強み・弱みが浮き彫りになります。無料のBIツールを使えば、レビュー数推移と平均評価をダッシュボードで可視化でき、月次モニタリングが容易になります。 リサーチ結果を戦略に落とし込む際は、SWOT分析からUSP(Unique Selling Proposition/独自の強み)を導き出すフレームワークが有効です。まず内部要因として自施設の「強み・弱み」を列挙し、外部要因として市場機会(高齢化率上昇、医療連携ニーズ)と脅威(価格競争、賃金上昇)を整理します。次に、競合調査で得たデータと照合しながら「競合が提供していないが、市場が求めているサービス」を抽出します。例えば、平均月額20万円以上の施設が多いエリアで看取り専門ユニットを併設しながら月額18万円を実現する、といった具体的なUSPを設定することで、価格と専門性の両面で差別化が可能になります。 最後に、ポジショニング戦略を行動計画へ落とし込む際は、担当部署と期限を明確にしたガントチャートを作成し、30・60・90日のマイルストーンを設定します。競合情報は半年ごとに再調査し、KPI(問い合わせ件数、見学コンバージョン率、稼働率)と連動させることで、リサーチ活動が単発で終わらず、継続的な経営改善サイクルとして機能します。

施設運営の見直しと改善

稼働率や介護度別LTV(Life Time Value=1人当たり生涯売上)をはじめとする主要指標を一枚の画面に集約した「KPIダッシュボード」は、施設運営を数字で“見える化”する最初のツールになります。例えば稼働率は「現入居者数÷定員×100」で算出し、90%を安定域と設定します。介護度別LTVは「月額利用料+加算金額−平均退去コスト」を介護度ごとに算出し、どの層が最も収益貢献しているかを色分けしたヒートマップで表示すると一目瞭然です。さらに、職員生産性は「1人当たり介護報酬÷労働時間」で週次モニタリングし、人件費率との兼ね合いを確認します。 ダッシュボードを導入したら、数字の裏側にある課題を深掘りする段階に進みます。ここで効果的なのが業務プロセスマッピングです。受付→アセスメント→ケア提供→記録→請求という大まかな流れをポストイットで壁に貼り出し、各ステップの所要時間と担当者を記入します。作業時間の長い工程や待機時間が発生している箇所に赤い付箋を貼り、ボトルネックを可視化します。たとえば夜勤帯の巡視に平均20分のばらつきがある場合、見守りセンサー導入により10分短縮できる試算を入れ込むなど、時間とコストの両面から改善余地を定量化します。 課題が整理できたら、改善策ごとに費用対効果マトリクスを作成します。縦軸に期待ROI(投資回収期間)、横軸に導入コストを取り、高ROIかつ低コストの施策を「クイックウィン」として優先実行します。例えば「電子記録システムのテンプレート統一」は初期費用0円(既存システム設定変更のみ)で職員入力時間を月30時間削減できるため、ROIは1か月未満になります。一方、リネン完全外部委託は年間コスト100万円増だが洗濯業務1600時間削減という中長期投資に分類されます。改善策が決まったらガントチャートで導入スケジュールを可視化し、担当者・期限・マイルストーンを設定します。 実行後は成果検証が欠かせません。アフターアクションレビュー(AAR)は「目的は達成されたか」「何がうまくいき、何が課題だったか」「次に活かす教訓は何か」の3問に沿って定性・定量の両面で評価します。定量面ではダッシュボード上のKPIが計画値と比べてどう改善したかを確認し、定性面では現場スタッフへのヒアリングシートで満足度や運用上のストレスを点数化します。結果を翌月の運営会議で共有し、次の改善サイクルに反映させることで、データドリブンかつ継続的な運営改善が軌道に乗ります。 ここまでの流れを年間スケジュールに落とし込むと、Q1でダッシュボード構築とプロセスマッピング、Q2で優先施策の実装、Q3でAARと追加策の選定、Q4で通年総括と次年度計画策定というサイクルになります。1年を4つのフェーズに区切ることで、経営層と現場が同じ目線で進捗を確認でき、施設全体で“改善が当たり前”の文化を醸成しやすくなります。

まとめ:介護施設経営者が収益性を高めるために必要な視点

成長産業としての介護業界の可能性 日本の高齢化率は2021年時点で28.9%に到達し、総務省の推計によると2040年には35%前後に達すると見込まれています。要介護認定者数も右肩上がりで増加しており、介護サービスに対する潜在需要は今後20年間で1.4倍になる試算があります。市場規模については、厚生労働省が示す介護保険給付費が2020年度で約15兆円、民間調査会社のレポートでは2035年に25兆円を超えると予測されており、名実ともに“成長産業”として位置づけられています。 この拡大市場に対し、介護×テクノロジーの領域では資金調達が活発です。例えば、歩行アシストロボットや排泄予測センサー、遠隔リハビリを支援するデジタルセラピー(アプリやVR機器を介して運動プログラムを提供する治療手法)にスタートアップ資金が集中しています。国内の介護ロボット関連予算は政府補助金だけでも年間140億円規模に拡大し、投資家サイドからも2022年に約500億円のベンチャーキャピタルが流入しました。コスト削減とケア品質向上の両立を図れる技術は、慢性的な人材不足という構造課題への“打ち手”として注目されています。 介護施設が地域経済に与える波及効果も見逃せません。100床規模の介護付き有料老人ホームでは常勤換算で80人前後の雇用が生まれ、全国の施設数(約30,000施設)を掛け合わせると240万人規模の直接雇用に相当します。さらに、食材・医療用品・送迎車両などの購買に伴う間接効果を含めると、1施設あたり年間約4億円の地域経済循環を生むと試算されています。また、在宅復帰支援やリハビリ強化型サービスの普及により病院の平均在院日数が短縮され、医療費削減につながったケースでは、1人当たり年間15万円の公費節約効果が報告されています。 成長市場で勝ち残るには、差別化軸を明確に描くことが欠かせません。具体的には、①特定ニーズへ焦点を当てる専門特化(例:認知症ケア特化型、パーキンソン病リハビリ特化型)、②高齢者の“豊かな時間”を演出するラグジュアリーブランド戦略、③地域密着型の医療連携ネットワークを獲得するためのM&Aや業務提携が挙げられます。これらの取り組みを長期ビジョンに落とし込み、「2025年までに稼働率95%」「2030年までにサービスラインを3業態に拡大」など具体目標を掲げることで、投資家や金融機関からの評価も高まります。 介護業界は“社会課題を解決しながら成長できる”稀有なフィールドです。高齢化の加速、テクノロジーによる生産性革命、地域経済への好影響という3つのポジティブ要因が重なっている今こそ、経営者は攻めの姿勢で事業モデルを再定義する好機と言えるでしょう。

経営者が取り組むべき優先事項

2026年までに介護施設経営者が確実に備えるべき変化は「介護報酬改定2024」「電子帳簿保存法の完全義務化」「最低賃金年率3%超の上昇」「介護DX推進補助金の終了予定」「LIFE(科学的介護情報システム)義務化範囲の拡大」の5点です。緊急度が高い順に並べると

①LIFE義務化拡大(2024年4月対象拡大)

②最低賃金引き上げ(毎年10月)

③介護報酬改定対応(2024年、2027年)

④電子帳簿保存法(2024年1月)

⑤DX補助金期限(2025年度)となります。

ロードマップは「6か月以内=制度対応完了」「18か月以内=DX基盤構築」「36か月以内=新サービス実装」の3ステージで描きます。たとえば最初の6か月はLIFEデータ入力フロー整備と賃上げ原資確保に集中し、人件費率32%以内を維持できる人員計画を策定します。続く12か月で電子帳簿保存+介護ソフト連携を完了させ、紙帳票を80%削減します。最後の12か月は取得したデータを活用し、保険外リハビリサービスやオンライン家族面談など収益性の高い新サービスへ展開します。 キャッシュフローKPIは「運転資金回転日数45日以内」「設備投資回収年数4年以内」「フリーキャッシュフローマージン5%以上」を目標に据えます。介護報酬入金が最大60日遅れる前提で、ファクタリング利用率を月売上の20%以内に抑えると資金繰りの健全性を保てます。 人材KPIは「90日離職率10%未満」「資格保有率(介護福祉士+看護師)60%以上」「平均残業時間10時間以内」を設定します。具体策として、内定後eラーニングで基礎研修を前倒しし、入職直後の業務ストレスを25%軽減させると90日離職率はほぼ半減します。 サービス品質KPIには「利用者NPS+30」「インシデント件数/1000日0.5件以下」「看取り実績90%の家族が“満足”回答」を掲げます。LIFEに登録されたADL向上率の平均を全国中央値+5ポイントに保つことで、科学的介護加算を安定確保しながらブランド価値を高められます. ガバナンス強化は①コンプライアンス体制②内部監査③リスクマネジメント委員会の三段階で実装します。まず就業規則と倫理規程を改訂し、全職員へのeラーニングテスト(合格基準80点)を行います。次に内部監査担当を他部署兼任で2名任命し、四半期ごとに「請求漏れ」「薬剤管理」をサンプリング監査します。最後に経営層・介護長・外部社労士を含む委員会でリスクヒートマップを作成し、リスク発生確率×影響度を点数化します。 点数化の例では「薬剤誤投与:確率2(5段階)×影響度5=10点」「請求誤り:確率3×影響度3=9点」など高得点順に改善タスクを割り当てます。リスクスコアが総計40点以下なら“許容範囲”と設定し、超過時は即時是正を行うルールを定めると、経営リスクを定量的にコントロールできます。 組織文化改革では「データドリブン経営」と「チャレンジ容認風土」を双輪にします。具体策として、ダッシュボード(稼働率・人件費率・NPS)を毎朝共有し、現場リーダーが数値を元に改善案を提案できる仕組みを導入します。また「失敗共有ミーティング」を月1回開催し、挑戦事例と学びを共有することで、新企画提案件数を半年で3倍に増やした施設もあります。 こうした優先事項を段階的に実行することで、売上成長だけでなく変化に強い組織体質が構築できます。データ活用で素早く施策を検証し、挑戦を後押しする文化を醸成すれば、中長期的な競争優位が形成され、将来の制度改正や市場変動にも柔軟に適応できるようになります。