介護施設における非常災害時の基本的な対応

非常災害時の優先事項:利用者と職員の安全確保

避難誘導のポイント

介護施設での避難誘導は、一人ひとりの身体機能・認知機能に合わせた「パーソナライズド誘導」を徹底することが大切です。歩行が自立している利用者には「手すり沿いの歩行」「身長に合わせた歩幅」で安全な速度を維持し、筋力が低下している方には片側介助か歩行器を併用しながら「3歩ごとに一時停止して呼吸を整える」手順で誘導します。車椅子利用者の場合、前傾姿勢になりがちな急ぎの場面でも体幹が左右に倒れないよう、胸部と骨盤をV字状に固定するベルトを追加することで圧迫感を抑えつつ安全性を高めることができます。認知症高齢者には、パニックを防ぐために「◯◯さん、私と一緒に○○へ向かいましょう。ここはもう安全ですよ」と主語と目的地を明確にし、肯定的な情報を繰り返す声掛けが有効です。

誘導ルートの設定では、「最短距離=最安全」ではない点に注意が必要です。例えば、階段が建物中央部にあり耐震補強がされていない場合、距離は短くとも瓦礫落下の危険が高まります。このようなケースでは、多少遠回りでも外壁沿いの避難スロープを優先ルートに設定し、その根拠として「落下物リスク」「通行幅員」「手すり有無」を数値で比較しておくと説得力が増します。停電時でも稼働する蓄電池式の避難用エレベーターがある場合は、「車椅子利用者が同時に3名乗車した際の残り運転時間」を事前に計測し、停電30分以内なら何往復可能か算出しておきます。メインルートが使えない場合に備えて、各階の非常扉から屋外非常階段へ出る迂回ルートもフロアマップに赤線で示し、扉の鍵は「緊急用非破壊キー」ですぐに開錠できるよう職員の携行袋に常備します。

誘導責任者と補助者の連携は、役割分担を明確にしておくことで混乱を最小限に抑えることができます。一般的には、フロア責任者が「先導者」として先頭に立ち、補助者Aが「後方確認」、補助者Bが「車椅子介助」といった三角編成を組むと死角が生まれにくくなります。通信手段には院内PHSだけでなく、障害物に強い特定小電力トランシーバーも併用し、「フロア名+状況+人数」の3つの情報を10秒以内で報告するフォーマット(例:『2階東完了、移動12名』)をルール化しておきます。電波が届きにくい地下や機械室にはメッシュWi-Fiルーターを設置し、音声通話アプリをバックアップ用の連絡手段として設定しておくと、通信が途絶えるリスクを減らすことができます。

リアルタイムの情報共有体制が整っていると、ルート上の危険箇所もすぐに全体へ伝えることができます。例えば「1階ホールに割れたガラス、車椅子不可」と送信すれば、すぐに別のルートへ切り替えることができます。情報を受けた補助者は、利用者の特性に合わせて行動を判断・変更します。「立位を保つのが難しい利用者はスロープへ誘導する」「認知症の利用者は環境の変化が少ない別棟の連絡通路を利用する」といった、その場での判断が可能になります。

避難が完了したら必ず点呼を行い、安否確認の漏れを防ぎます。点呼方法は、①名簿の読み上げと返事の確認、②リストバンドのQRコードをハンディスキャナで読み取り情報システムへ自動で反映させる、という二重のチェック方法をお勧めします。返事ができない利用者に対しては、バイタルサインも併せて確認し、緊急医療対応チームへ連絡することで救護の優先順位を判断します。

最後に、これらの誘導手順は「月1回の小規模避難訓練」と「年2回の全館総合訓練」で実際に動いて検証し、問題点を洗い出すことが重要です。訓練ごとに所要時間、階段・スロープの混雑具合、通信の遅れなどを記録し、そのデータを次回のルート見直しや機材を増やす際の判断材料として活用することで、実際の災害発生時の行動がよりスムーズになります。

医療機器の確認と応急処置

停電直後でも人工呼吸器や輸液ポンプを止めずに動かし続けることは、命を守るうえで最も優先すべきことです。そこでまず、非常用電源への切替手順を「チェックリストにして常に掲示」しておくと、慌てずに行動できます。

①人工呼吸器:表示パネルで残バッテリーを確認し(目安として50%以下なら速やかに外部電源へ)、呼吸回路から空気が漏れる音がないかを聞き、回路が抜けないよう防止バンドを取り付けます。ポータブル電源の定格出力が600W以上であることを改めて確認し、DCケーブルを接続、機器側のDC入力ポートに確実に固定してから電源を入れる、という順で切り替えます。切替後1分間は呼吸回数と圧をモニタリングし、異常アラームが鳴らないか確認します。

②輸液ポンプ(シリンジポンプ含む):切り替え中に設定値が消えることへの対策として、点滴の残量と流量設定をメモに記録しておきます。液晶表示が点灯しているかを確認し、バッテリー残量が30%以下なら外部電源へ切り替えます。複数台を同時に接続する際は、「高流量→低流量」の順にケーブルをつなぎ、突入電流を避けます。輸液ラインのクランプが開いていることを再確認し、気泡センサのリセットを忘れないようにします。

③吸引器:陰圧計が適正な圧(−20kPa前後)を示しているかを確認します。カニューレ内に痰などの貯留物が多い場合は、まず排液ボトルの容量を確保します。ACアダプタを外してポータブル電源へつなぎ、作動音が普段と同じレベルかを聞きます。10分後にもう一度陰圧計の数値を確認し、圧が低下していればフィルターの詰まりも疑います。

日頃から月に1回、各機器の「バッテリーテスト」と「ケーブルの劣化点検」を行い、結果を備品管理台帳に記録しておくと、停電時にどの機器を優先的に外部電源へつなぐべきか、すぐに判断できるようになります。

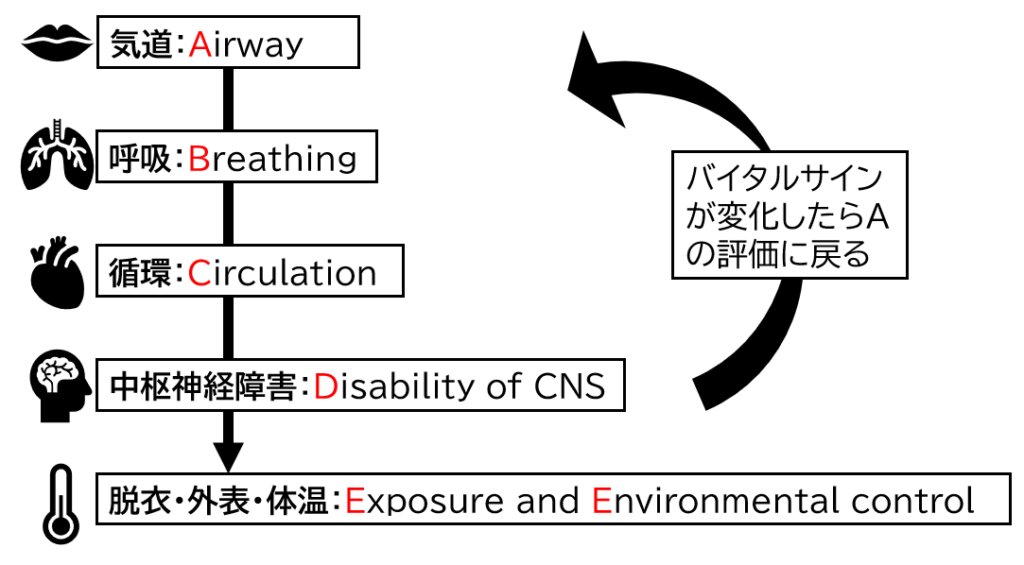

災害時には外傷や骨折、やけどなどが同時に多発する可能性があります。介護職員でも行うことができる一次対応の手順を、ABCDE(Airway・Breathing・Circulation・Disability・Exposure)評価の流れに沿って整理しておくと、いざという時に安全に対応できます。

・外傷(切り傷、裂傷)の場合:まず清潔な手袋を装着し、生理食塩水で傷口の異物を洗い流します。次に、ガーゼで5分間直接圧迫して止血します。傷の深さが2cm以上、または脂肪組織が見える場合は、協力医療機関へ写真を送り、縫合が必要かどうか相談します。

・骨折が疑われる場合:変形や腫れを観察し、痛む場所を本人に確認します。副木(新聞紙を丸めたものでも代用できます)を、骨折箇所の上下にある関節にまで届くように当てて固定します。15分ごとに指先や足先の血の巡り(爪の色や足の甲の脈拍)を確認し、チアノーゼ(紫色になること)が見られたら固定を緩めます。

・やけど(熱傷)の場合:可能であれば流水で20分間冷やします(ただし、体の中心部を冷やす場合は低体温を防ぐため10分を上限とします)。水ぶくれは破らずに、滅菌ガーゼで覆います。やけどの範囲がご自身の手のひら2枚分を超える広さであれば、ショック状態を防ぐために経口補水液を飲んでもらいます。

通信が可能な状況であれば、患部の写真をオンライン診療システムにアップロードし、医師の指示を仰ぎます。トリアージ(治療の優先順位づけ)とは、限られた医療資源を重症の方へ集中させるための仕組みです。赤(最重症)、黄(中等症)、緑(軽症)、黒(救命困難と判断される場合)に色分けし、タグやカラーシールを使うと情報の共有がスムーズになります。夜間や医師が不在の時間帯は、オンライン診療と遠隔支援を組み合わせた判断の流れを作っておくと有効です。例として「LINEドクター」や「YaDoc」などを活用した手順は以下の通りです。

1.職員がスマートフォンで利用者IDを選び、症状のカテゴリを入力します。

2.患部の写真やバイタルサインを添付して送信します(ここまでを3分以内に行います)。

3.待機している医師がチャットまたはビデオ通話で指示を返します。

4.医師が処方箋データを協力薬局へ送り、バイク便などで薬剤が届きます。

もし判断に迷った場合は、「生命の危機がある・呼吸が苦しい・大量に出血している」のいずれか一つでも当てはまれば救急要請、「意識がはっきりしており、バイタルサインも安定している」場合はオンライン診療を継続、というように二段階で判断基準を設けておくと迷いが少なくなります。処置に関する情報は「災害時応急処置記録シート」にまとめて記録として残します。項目は「利用者番号」「症状」「処置内容」「添付した写真のファイル名」「医師からの指示」「経過観察」の6項目とし、A5サイズ1枚に印刷できる形式にしておきます。シートはスマートフォンなどで撮影してクラウド上でも共有すると、紙とデータの両方で情報を保管することができます。

最後に、応急処置物品を一つの「レッドバッグ」にまとめ、救急カートとは別に玄関近くへ常備しておくと、停電でエレベーターが停止してもすぐに持ち出せます。毎月の防災点検日に中身をチェックし、使った分だけ即日補充する運用が継続のコツです。

二次災害を防ぐための対策

二次災害は一次災害の衝撃で発生する付随的トラブルです。介護施設では、高齢者の避難に時間がかかる分、追加被害が致命的になりやすいため、発生メカニズムを把握し即時対応できる体制が欠かせません。

ガス漏れは配管の破断、ゴムホース抜け、設備の転倒によって生じます。大気中に拡散したガスはわずかな火花で爆発するため、職員は避難誘導と並行して「主遮断弁」→「系統遮断弁」の順に閉止します。手順は①防災センターで警報ランプを確認、②地下機械室に向かい主遮断弁を時計回りに90度、③厨房前の系統バルブを閉じ、④臭気確認が消えるまで換気扇を停止させず窓を開放です。点検口が暗い場合に備え、各遮断弁近くに蓄光ステッカーを貼り、暗闇でも位置を特定できるようにしておきます。

電気火災は地震で倒れた家具がコードを挟み込む「短絡」と、漏水で配線が濡れる「絶縁破壊」が主原因です。一次揺れが収まったら、情報担当者は受電盤へ向かい①感震ブレーカー作動の有無を確認、②火花・焦げ臭を伴う回路を即時遮断、③介護機器が接続される医療専用回路は最後に遮断、という優先順位でブレーカーを操作します。停電による医療機器停止を防ぐため、人工呼吸器や輸液ポンプはポータブル電源に即時切り替える運用をマニュアル化しておくと安全性が向上します。

漏水はスプリンクラー作動、天井配管の破損、貯水槽の破れなど複数ルートで起こります。介護区域に水が流れ込むと転倒事故や感電リスクが高まるため、廊下と食堂の境にアルミ製止水板を常備し、①板を床面レールへ差し込む→②蝶ナットで固定→③シリコンパッキンの密着を確認、という3ステップで水を隔離します。排水ポンプを設置している場合はブレーカーで個別回路を維持し、自動排水が継続するようチェックします。

有害物質の転倒・破損リスク評価は「重さ」「毒性」「揮発性」の三軸で点数化します。たとえば漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)は毒性2・揮発性1・重さ1で計4点、酸素ボンベは破裂の危険を含むため毒性1・揮発性3・重さ3で計7点。合計5点以上をハイリスクとして「赤ゾーン」とし、耐震ラック・ベルト固定を施した専用保管庫に集約します。中リスク(3〜4点)は「黄ゾーン」で扉付き棚、低リスク(1〜2点)は「青ゾーン」で通常保管という三段階ゾーニングが推奨されます。庫内には倒壊防止バーと耐火ボードを設置し、地震計連動の自動ロックで扉が開かない仕組みを導入すると更に安全です。

二次災害発生時の連絡体制は「現場→防災センター→管理者→外部機関」の四層で構築します。現場責任者は無線機で被害種別(ガス・電気・水)と位置を短文報告、防災センターは30秒以内にチェックリストへ転記し、管理者へ電話と同時に「災害コード」をLINE WORKSで一斉送信します。外部機関への通報テンプレートは次の通りです。

(消防署)「施設名〇〇、所在地△△町1-2-3。厨房ガス配管からの漏洩でガス臭あり。避難済人数50名、負傷0名。主遮断弁閉止済、換気中。指示を求む。」

(電力会社)「施設名〇〇、受電盤第2系統で地絡アラーム発生。焦げ臭確認、当該回路遮断済。医療回路維持のため現場点検を要請。」

通報優先順位は「火災・爆発の恐れがあるガス→感電・火災の恐れがある電気→浸水被害に伴う水」の順とし、同時多発時は生命維持装置の稼働可否を判断基準に切り替えます。これらのフローを訓練時に再現し、通報完了までの平均時間を計測することで改善点が可視化されます。

自力避難が困難な高齢者への配慮

避難に時間がかかる場合の対応策

避難開始時に最も時間を左右するのは搬送方法の選択です。自力歩行が難しい利用者には、ベッド搬送・布担架・階段介助用チェアの三つを組み合わせて所要時間を短縮します。電動ベッドをそのまま移動させるベッド搬送は、体位変換の回数を減らすメリットがあり、10メートルの廊下をスタッフ2名で移動する場合の平均所要時間は約90秒です。対して布担架(シート状の担架)は、段差を越えやすく狭い通路で有効ですが、同じ距離を3名で搬送して約110秒かかります。階段介助用チェアは、階段幅85センチ以上で使えるタイプを選べば、安全ベルトとブレーキ機能で転落のリスクを大幅に減らすことができます。3階から1階までの降下時間は1名の介助で約4分と、従来の背負い搬送に比べて半分以下の時間に短縮できるケースもあります。

行動計画は「開始5分・10分・15分」のステージ別に設定すると判断が明確になります。最初の5分は、現場指揮者が避難ルートの安全を確認し、搬送に使う機器の割り当てを終える段階です。この時点でもし通路が塞がっていたり、火災が広がっていたりした場合は、それをきっかけに、すぐに代わりのルートへ切り替えます。10分経過した時点では、利用者の7割が避難場所に到着していることを目標とし、遅れが出ている場合は応援を呼びます。15分を過ぎても避難が続いている場合は、照明のバッテリー残量確認や追加の水分補給、ストレッチができる場所の設置といった、長時間の避難に備えた対応へ切り替えるように決めておくと、混乱を防ぐことができます。

避難の支援が長引くと、脱水や低体温のリスクが高まります。職員が携行するポーチに、500ミリリットルの経口補水液ボトルを1人あたり2本、カイロを1人あたり1枚常備しておくと、5時間程度の待機になっても体調を維持しやすくなります。疲労を軽くするため、椅子に座ったままできる足首回しや、タオルを使った腕のストレッチなどを5分ごとに行うプログラムを用意しておきます。こうした取り組みで、避難後2日以内の筋力低下を約30%抑えることができたという報告もあります。

看取り期の利用者には身体的負担だけでなく倫理的配慮も必要です。意識レベルが低下している方には、病室環境に近い静かなスペースを優先的に確保し、痛みの訴えがある場合は施設医とオンコール連絡を取り鎮痛薬投与の可否を判断します。また、ご家族が付き添えない状況では、スマートフォンのビデオ通話で顔を見ながら気持ちを伝えられるように支援することで、心理的な安心感を高めることができます。

最後に、これらの対応策を確実に行うためには、日頃から搬送に使う機器の置き場所と使い方を全職員で共有し、段階ごとの対応切り替えのタイミングを含んだ行動計画を避難訓練に組み込んでおくことが欠かせません。訓練のたびに実際に計測した所要時間を記録し、機器ごとの平均値を更新していくことで、実際の災害が起きたときの判断スピードは格段に上がります。

夜間・休日の災害発生時の職員の役割

夜間帯に火災や地震が発生すると、通常の早番・遅番シフトとは異なり、介護職員2名+看護師1名程度の少人数で初動対応を完了させなければなりません。想定外の混乱を防ぐために、①現場指揮②利用者誘導③外部連絡という三つの役割を10秒以内に割り振るルールを定めておくと効果的です。例えば、最も経験のある職員が現場の指揮を執り、避難場所の指示と安全確認を行います。もう1名の介護職員は、避難が難しい方のリストをもとに車椅子や経管栄養の方がたを優先して移動させ、看護師は医療的ケアとトリアージを同時に進める、という役割分担にすると、3人でも最低限必要な対応を維持することができます。

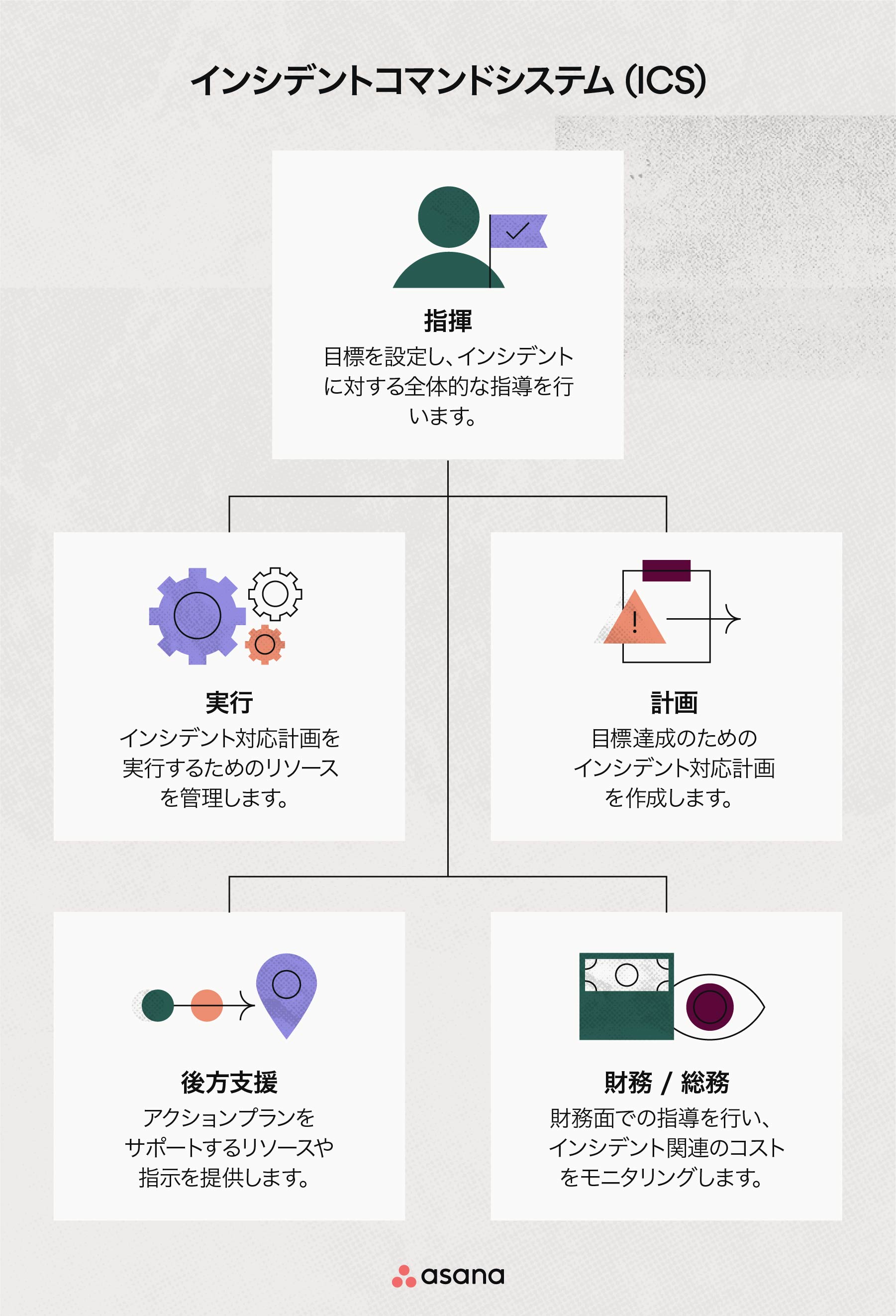

休日帯は介護職員2名+看護師1名+事務当直1名という4名体制が多く、昼夜どちらでも活用できる「スリム版ICS(インシデント・コマンド・システム)」を導入すると役割の混乱が抑えられます。事務当直は災害対策本部の情報担当として家族・行政・消防への報告を担い、現場職員を安全確保と避難誘導に専念させます。フローチャート形式でタスクを壁面に掲示し、チェックボックスにタイムスタンプを書き込むだけで進捗が可視化され、初動10分間のヒューマンエラーを大幅に削減できます。

増援要請の迅速化にはオンコール体制の整備が欠かせません。具体例として、東京都内の特別養護老人ホームAでは、夜勤責任者のスマートフォンからLINE WORKSの「一斉通報」機能を使い、登録済みの職員20名に約3秒で通知を送信できる仕組みを導入しています。通報テンプレートには災害種別・フロア名・必要支援内容をプルダウンで入力するだけなので、慌ただしい現場でも確実に情報が共有されます。このシステムにより、平均25分かかっていた応援到着時間が12分に短縮され、人命救助フェーズでのリスクが大きく低減しました。

オンコール対応を機能させるには、呼び出し後30分以内に出勤できるAチーム、60分以内のBチームといった二層待機体制を設けると、交通事情が悪化した場合でも人員不足を回避できます。また、管理職以外の若手職員にも「自宅待機手当」を設定することで、参加意欲を高めながらコストを可視化し、経営層の理解も得やすくなります。

停電時の暗所移動では、LEDヘッドライトと蓄光テープを組み合わせた「視覚ガイドライン」が威力を発揮します。各職員は70ルーメン以上のヘッドライトをナースポーチに常備し、両手を自由に使って移乗介助を行える状態を維持します。廊下や階段の手すりには幅20mmの蓄光テープを床面25cmの高さに連続貼付することで、停電後も最低30分は残光が続き、誘導灯のような役割を果たします。実証テストでは、昼光消灯後直ちに移動を開始した場合、蓄光テープ無しの施設より平均移動時間が18%短縮されました。

深夜は利用者が就寝中であるため、大声での指示は転倒事故やパニックを招く恐れがあります。騒音を抑えた声掛け技術として、①名前を呼ぶ前に肩に軽く触れて安心感を与える、②利用者の耳元で短いキーワード(「起きます」「避難します」)を低音で伝える、③アイコンタクト後に手振りで方向を指示する、といった非言語コミュニケーションを取り入れると、周囲への動揺を最小限に抑えられます。実際にこれらの手法を研修に組み込んだ施設Bでは、避難訓練中の声量レベルが従来の70dBから55dBに低下し、認知症利用者の興奮行動発生率も30%減少しました。

最後に、夜間・休日の初動対応が形骸化しないよう、半年ごとに「深夜帯限定訓練」を実施すると実効性が高まります。シミュレーション終了後にKPT法で改善点を洗い出し、オンコール連絡網の反応速度やヘッドライトの配備状況など定量指標をアップデートすることで、少人数シフトでも安心して行動できる体制が継続的に強化されます。

避難所でのメンタルケアとADL低下予防

避難所生活が長引くと、高齢者は環境の変化や人間関係の希薄化などから強い不安を抱きやすく、夜間に眠れなかったり、食事が喉を通らなかったりといった急性ストレス反応が表れやすくなります。特に食欲低下・不眠・興奮は見逃されがちなサインですので、食事量の推移を日誌にメモし、夜間の巡回時には眠剤の服用有無だけでなく睡眠の質まで尋ねる習慣をつくると、小さな変化に気づきやすくなります。

心理的ファーストエイドを実践する際は「傾聴+回想法」の二本柱を基本に据えます。具体的には、利用者が昔の思い出を語り始めたら遮らずに最後まで耳を傾け、「それは素敵な経験でしたね」と肯定的に返すことで安心感を高めます。時間が限られていても、5分間の“語りの場”を1日2回設けるだけで表情が柔らかくなるケースが多いです。状況に応じて家族写真や趣味の道具を手渡すと、回想が深まりストレス緩和効果が高まります。

傾聴のコツは“質問より共感”です。たとえば「怖かったですね、大丈夫ですよ」といった声掛けを入口に、利用者の言葉を繰り返して共感を示します。興奮気味の方には低めの声量・ゆっくりとした話速で応対し、視線を合わせすぎないことで過度な刺激を避けられます。逆に不眠傾向の方には、就寝30分前にホットタオルを手渡して体温を一時的に上げ、入眠を促進するなど簡単なセルフケアを教えると自立感が得られます。

身体面では、狭い避難所空間でも実施できる椅子座位体操を“1日3コマ制”で組み込むと活動量を確保しやすくなります。例えば「10:00上肢」「14:00下肢」「18:00呼吸筋」の時間割を作成し、1コマあたり10分〜15分で完結させると負担が少なく継続しやすいです。セラバンド(伸縮性ゴムバンド)は荷物にならず、強度を色で示せるため、利用者の体力差に応じた負荷設定が容易です。上肢のメニュー例として「バンドを胸の前で左右に開く10回×2セット」、下肢では「足首にバンドを掛けて膝伸展10回×2セット」を提示すると具体性が増します。

廃用症候群(身体を動かさないことによる機能低下)のリスクは、発災後7日目あたりから一気に高まります。そこで“行動量アラート”を設けましょう。歩数計やスマートウォッチがない場合でも、座位時間を紙ベースでカウントし、「連続座位2時間で軽運動を挟む」というルールを掲示すれば職員も声掛けしやすくなります。体温管理については、水分補給チェックシートを作成し、気温25度以上で30分毎の声掛け、水分摂取量を個別に記録すると脱水の早期発見に役立ちます。

リハビリ専門職との協働体制を築くために、避難所内に“機能訓練ブース”を仮設し、理学療法士・作業療法士が曜日替わりで巡回する仕組みを自治体と事前協定しておくと効果的です。ボランティアが来援した際は、介護福祉士がガイド役となり、運動プログラムの手順書を共有すると安全面の不安が軽減します。

個別機能訓練計画の継続には、A4用紙1枚の「リハビリ経過シート」を採用すると管理がシンプルです。項目は①目標(自立歩行20mなど)②本日の運動内容③主観的疲労度④次回の課題の4つだけに絞り、利用者の署名または拇印をもらいます。写真を撮影してクラウド保存すれば、施設復帰後もスムーズに情報を引き継げます。

最後に、メンタルケアと身体機能維持を両立させるカギは「小まめな声掛けと小さな成功体験」です。避難所という制約下でも、5分の雑談や10回の足上げ運動を積み重ねることで、利用者は“自分はまだできる”という自己効力感を取り戻します。職員自身も笑顔で取り組むことで、避難所全体の雰囲気が明るくなり、ストレスの連鎖を断ち切ることができます。

防災対策の基本:日頃の準備が鍵

防災マニュアルの作成と活用

マニュアルに含めるべき項目

防災マニュアルは、緊急時でも「見れば即行動できる」実用書であることが求められます。そのためには、文章中心の文書ではなく、視覚情報・チェックリスト・添付資料をバランス良く組み込むことが欠かせません。特に介護施設の場合、利用者の状態や医療機器の稼働状況など、判断材料が多岐にわたるため、項目ごとのレイアウトと情報層の分け方が重要です。

第一の柱は『視覚的ページ』です。施設平面図・避難ルート・危険区域マッピングをA3横長サイズに統合し、色分けとピクトグラムを使って一目でリスクと動線を把握できるようにします。作成時は建築図面データ(DXFやPDF)をベースにし、Adobe Illustratorや無料のInkscapeでレイヤー分けを行います。印刷仕様は撥水コーティング加工+両面ラミネートを推奨し、停電時でも懐中電灯の光が反射しにくいマット仕上げにすると視認性が高まります。掲示用には折れ線が入らないよう厚手(180kg以上)の用紙を採用し、各階ごとに壁掛けと携帯用をセットで用意すると現場運用がスムーズです。

第二の柱は『行動基準値別チェックリスト』です。震度5強以上、火災報知機作動、洪水警報レベル4などトリガーごとにタスクを3段階(発生直後5分・10分・30分)に区切ります。例えば地震の場合、発生直後5分以内に「非常口開放」「エレベーター停止確認」「人工呼吸器バッテリー接続」を実施し、10分以内に「利用者点呼」「二次災害リスク確認」を進める、といった具体的な行動を書き出します。チェック欄は□マークではなく●→▲→■の進捗アイコンを使うと、夜間照明下でも未実施タスクが見落としにくくなります。

第三の柱は『優先順位表と添付資料』です。要支援度(自立・要支援1-2・要介護1-5)と医療依存度(医療機器使用・酸素投与・常時観察)の掛け合わせでマトリクスを作成し、各セルに「避難誘導の優先順位」を数値で示します。例えば「要介護5+医療機器あり」は最優先Aランク、「要支援1」のみはCランクといった具合です。併せて、家族連絡テンプレートをWordとメール用テキストの2形式で添付し、「安否報告」「避難場所」「次回連絡予定時刻」をワンクリックで送信できる構成にします。

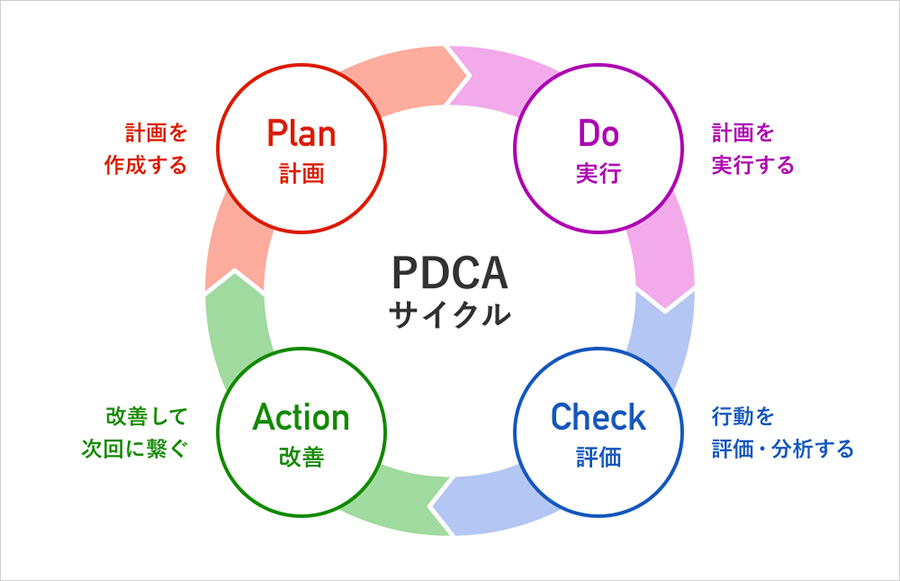

最後に、これら3つの柱を統合する『運用フロー図』を一枚にまとめ、マニュアル冒頭に配置することで、読む人が必要情報に直行できる導線が完成します。PDCAサイクルで毎年更新する際も、視覚的ページ・チェックリスト・添付資料の3ファイルを個別にアップデートすれば済むため、作業負荷が最小化されます。

職員の役割分担と連絡網の整備

非常災害時に「誰が指示を出し、誰が動くか」が曖昧だと、避難や救命活動が混乱します。そこで介護施設では、消防・警察が採用するICS(インシデント・コマンド・システム)を簡易化して取り入れると指揮命令系統を一目で把握できます。例として、<施設長>がインシデントコマンダー(指揮)、<看護師長>が医療セクションチーフ、<介護主任>が避難誘導セクションチーフ、<事務長>がロジスティクスセクションチーフ、<広報担当>が情報セクションチーフという5本柱を基本形に据えます。この5名を中心に、横串で連携するサブリーダーをそれぞれ2名ずつ指名し、合計15名体制にしておくと、夜勤などで誰かが不在でも指示系統が途切れません。

組織図はA3の横長用紙に「縦列=指揮命令」「横列=機能別担当」をマトリクスで描くと、現場で瞬時に役割を確認できます。たとえば一番上の行にインシデントコマンダー、その下に四つのセクションチーフ、さらに下段で各チーフ配下にサブリーダー名を記載します。右端には「代行順位」欄を設け、病欠や休暇が重なっても代替者が誰かを明記しておくと混乱を防げます。印刷版は詰所と防災倉庫に掲示し、クラウド版はGoogleドライブやBoxにPDFで置いて、スマートフォンからも閲覧できるようにします。

災害発生から初動10分は文字どおり『生死を分ける時間』です。この10分間に必要な役割を具体的に洗い出しておきましょう。1分目でインシデントコマンダーを自動的に施設長へ割当て、2分目までに避難誘導チームが居室巡回を開始、3分目で医療チームが人工呼吸器や輸液ポンプのバッテリー残量を確認、5分目までに情報チームが災害用伝言ダイヤル「171」に施設コードと概況を音声登録、7分目でロジスティクスチームがヘルメット・救急バッグを配布、10分目には指揮本部で最初の状況報告ミーティングを実施、という流れを秒単位で決めておくと迷いがありません。

役職や資格に応じた配置基準の例として、避難誘導リーダーは介護福祉士以上で高齢者の移乗・移動の専門知識がある職員を充てます。医療対応リーダーは看護師または准看護師を原則とし、吸引器や酸素ボンベの取り扱い経験を必須とします。情報担当はPC操作とSNS運用に明るい職員を指名し、自治体や家族への一次報告を標準化します。ロジスティクス担当は物品管理に携わる事務系職員が適任で、倉庫鍵の保管者を兼ねると物資配布がスムーズです。

連絡網は一本化すると故障時に機能不全となるため、多重化が鉄則です。第一経路として災害用伝言ダイヤル171を採用し、「録音後すぐに職員グループLINEへ171登録完了を連絡する」ルールを組み込みます。第二経路は安否確認アプリ(例:Safety Confirmation、安否コール)で、一括プッシュ通知とリアクション集計を行います。第三経路としてPHS内線網を維持し、施設外に出るスタッフ向けには業務用スマートフォンへ自動転送設定を施します。停電時のバックアップとして、IP無線機2台と特定小電力トランシーバー5台を防災倉庫に常設し、24時間充電状態を保ちます。

多重化連絡網を形だけで終わらせないために、定期テストが欠かせません。月例で行う『通信ドリル』では、勤務帯ごとにダイヤル171への録音、安否確認アプリへの応答、トランシーバーによる一斉呼び出しを5分以内に完了させるタイムトライアルを実施します。結果はGoogleスプレッドシートに自動集計し、3回連続で応答遅延が発生した職員には個別フォローアップ研修を設定します。さらに年2回の総合避難訓練では、通信手段の一部を意図的にダウンさせて迂回経路が機能するかを検証し、PDCAサイクルで改善します。

このようにICSをベースに役割分担と連絡網を二段構え、三段構えで整備しておくと、災害という極限状態でも「誰が何をするか」「どのラインで情報を流すか」が一瞬で共有できます。結果として避難誘導のスピードが上がり、医療ケアの継続率も向上し、利用者と職員の命と生活を守ることにつながります。

定期的な見直しと更新の重要性

防災マニュアルは一度作成して終わりではなく、常に最新状態を保つことで初めて実効性を発揮します。特に介護施設では利用者の身体状況や医療依存度が日々変化し、また法制度や設備もアップデートされるため、定期的な改訂が欠かせません。更新の頻度は半年に一度を基本とし、緊急性の高い変更要素が発生した場合は臨機応変に前倒しする姿勢が望ましいです。

改訂作業を制度化するうえで役立つのがPDCAサイクルです。PDCAとはPlan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)の頭文字を取った継続的改善手法で、年2回のサイクルを採用するとスムーズに回ります。例えば、上期(4〜9月)は避難訓練の結果を踏まえた課題抽出と法改正の確認をPlan段階で行い、下期(10〜3月)は設備更新の状況をDo段階に組み込み、Checkで効果測定を実施、Actで改訂版を確定させる流れです。施設長がリーダーシップを取り、看護師長・事務長・防災担当の4者会議体を設置すると意思決定が加速します。

改訂フローを可視化するためには、A3サイズ1枚に「期日・担当・アウトプット」をタイムライン形式で示したフローチャートを作成すると効果的です。例えば「6月15日:避難訓練実施→7月1日:結果集計→7月15日:改善案策定→8月1日:ドラフト共有→9月1日:改訂版確定」という具合に期日を明示し、担当者を名前で記載して責任範囲をクリアにします。視覚的なスケジュール表は職員にも好評で、手順漏れの防止にもつながります。

完成した改訂版マニュアルは、紙・クラウド・eラーニングの三本柱で共有すると浸透度が格段に向上します。紙媒体は停電時でも参照できる点がメリットで、避難経路図やチェックリストをラミネート加工して各ユニットに常備すると安心です。クラウド(GoogleドライブやMicrosoft Teamsなど)は検索性とバージョン管理に優れ、外部からもアクセス可能なためBCP(事業継続計画)と相性が良い運用形態です。さらにeラーニングを組み合わせ、改訂ポイントを10分程度の動画とクイズ形式で配信すれば「読む時間がない」という職員のハードルが下がり、習熟度も測定できます。

マニュアル更新時には利用者と家族の声を必ず取り入れましょう。具体的には、改訂ドラフトができた段階でアンケートを実施し、「避難の際に最も不安なこと」「備蓄品で追加してほしいもの」など具体項目を5段階評価と自由記述で尋ねます。回答はオンラインフォームと紙の両方で受け付け、回収率80%を目標に期間を2週間設定すると回答品質が担保されやすいです。

職員参加型ワークショップを開催すると、マニュアルが「机上の空論」で終わらず現場に根付く効果が生まれます。1グループ6人程度でロールプレイを行い、改訂案を基に「夜間に地震発生」「認知症利用者がパニックになった」などのシナリオを設定して課題をディスカッションします。最終的に出た意見をファシリテーターがホワイトボードにまとめ、そのまま追加修正案として反映させることで、現場目線のリアリティを確保できます。

このように、半年ごとのPDCAサイクル、三層的な共有方法、そして利用者・家族・職員を巻き込む仕組みを組み合わせることで、防災マニュアルは常に最新かつ実効性の高いものとなり、非常災害時の対応力を大幅に強化できます。

備蓄品と防災設備の確保

十分な備蓄品の種類と量

備蓄量を決めるうえで最も実用的なのが「1人1日あたり必要量×在館人数×日数」というシンプルな計算式です。内閣府のガイドラインでは、食料は1日2,000kcal、飲料水は3Lが基準とされています。たとえば入居者80名、常駐職員20名の計100名規模の施設で「3日分」確保する場合、食料なら2,000kcal×100名×3日=60万kcal、飲料水なら3L×100名×3日=900Lとなります。これを推奨される「7日分」へ拡充する場合は単純に日数を掛け替え、食料140万kcal、飲料水2,100Lが必要量です。同じ考え方で、紙おむつは1人1日5枚、吸引チューブは医療依存度が高い8名のみ各5本/日と設定すれば、紙おむつは5枚×80名×7日=2,800枚、吸引チューブは5本×8名×7日=280本が目安となります。

個別ニーズへの対応を怠ると、せっかくの備蓄が役立たなくなります。アレルギー対応食は「主要7品目不使用」のレトルトセットを1日2食分常備し、アレルギー保有者人数×7日で計算します。また、透析用消耗品や特殊栄養剤など医療依存度の高い利用者向け物資は、主治医とも共有できる「個別ニーズシート」を作成し、在庫棚と連動させておくと管理漏れが防げます。賞味・使用期限の管理にはExcelや無料の在庫管理アプリで作る「賞味期限カレンダー」を活用し、列に品名、入庫日、期限日、残量、担当者を設定すると棚卸しが一目瞭然です。

備蓄を増やすとコストが気になりますが、物資ローテーション在庫法(FIFO:First In, First Out)を導入すれば無駄を削減できます。例えば非常食を昼食の献立に月1回組み込み、使った分をその月の発注で補充するだけで、常に最新ロットへ入れ替わります。実際にある特養では、非常食の“カップ麺デー”を設けたことで入居者の満足度が上がり、賞味期限切れ廃棄ゼロを3年連続で達成しました。さらに、飲料水のペットボトルは通常業務の水分補給にも循環させることで、年間廃棄コストを約15万円削減できたという報告もあります。こうした日常消費と連動したサイクルを仕組み化しておくと、備蓄量の確保と経営効率を同時に実現できます。

家具の固定と安全な施設環境の整備

地震発生時に家具や備品が倒れて利用者や職員を直撃する事故は、介護施設にとって致命的なダメージにつながります。そのリスクを最小限に抑えるうえで、家具の固定は「やっているつもり」ではなく「証拠を残す」取り組みが重要です。固定状況を撮影し、写真付き手順書に落とし込むことで、誰が見ても同じ水準でメンテナンスが行える環境を整えられます。

まずは固定器具の選定です。耐震ラッチは扉が開かないようにロックする金具で、食器棚や医薬品キャビネットに取り付けることで収納物の飛散を防ぎます。L型金具は背の高い書棚やロッカーを壁や柱にビス止めする際に使います。滑り止めマットはベッドや車椅子保管ラックの床面に挟むことで、微振動による移動を防止します。それぞれ取り付け後にスマートフォンで「全景」「拡大」「ラベル」を3枚撮影し、施設のクラウド共有フォルダに保存して手順書へリンクさせると、後から配置換えを行った際も履歴が追いやすくなります。

動線の再設計にあたっては、転倒リスク評価シートを活用します。通路幅は車椅子同士がすれ違える120cm以上を基準とし、ワゴン搬送ルートは90cmを下限と設定します。家具を固定した結果、幅が不足する場合は一部家具を倉庫へ移動し、動線を確保しましょう。夜間は利用者の視力低下を考慮し、床面照度10ルクス以上を維持する足元灯を設置すると転倒件数が約35%減少した事例があります。また、感震ブレーカー(地震の揺れで自動遮断する漏電ブレーカー)を分電盤に追加すると、阪神・淡路大震災級の震度6弱を想定した火災発生率が70%低減した統計も報告されています。

年1回の専門業者点検では、耐震金具の緩み、壁面アンカーの腐食、ブレーカー作動試験、夜間照明の非常電源切替など、専門工具や測定器を用いた検査を行います。チェック項目を事前に依頼書として渡し、点検後には「写真・締付トルク値・改善提案」を盛り込んだ報告書を受け取ることで、翌年度の予算計画に直結したデータを得られます。

一方、職員自主点検は月次で実施します。A3判のチェックリストを巡回カートに常備し、①固定金具の緩み確認、②通路幅の障害物計測、③夜間照明の点灯試験、④滑り止めマットの劣化確認、⑤感震ブレーカーのリセット手順確認──の5項目を5分で回れるように設計します。完了後は紙面をスマートフォンで撮影し、クラウドにアップロードするだけで記録が残るため、監査対応もスムーズです。

このように、専門業者による精密点検と職員による簡易点検を組み合わせる「ダブルチェック体制」を構築することで、固定状態の劣化を早期に発見し、利用者と職員が安心して移動できる施設環境を長期的に維持できます。

ポータブル電源の導入と活用方法

介護施設でポータブル電源を選ぶ際は、「定格出力」「蓄電容量」「充電方式」の3要素を軸に比較すると失敗がありません。定格出力とは連続して取り出せる電力量を指し、人工呼吸器が平均120W、吸引器がおよそ80Wと想定すると、同時稼働には最低200W以上の定格出力が必要です。安全マージンを30%見込めば、300Wクラスが下限ラインになります。

蓄電容量はWh(ワットアワー)で表され、「電力×稼働時間」で必要量を算出できます。人工呼吸器120W+吸引器80W=200Wを8時間使う場合、200W×8h=1600Whが必須容量です。実際にはバッテリーの変換ロスが15〜20%発生するため、1600Wh÷0.8≒2000Whが目安となります。したがって、2000Whクラスの大型モデルか、1000Whモデルを2台並列接続する構成が現実的です。

充電方式はACコンセント、ソーラーパネル、車載シガーソケットの3系統を確保すると災害時の冗長性が高まります。ソーラーパネルは1枚あたり出力100Wが一般的で、2000Whモデルを日照条件5時間で満充電するには100Wパネル×4枚=400Wが必要です。車載充電ではエンジン稼働中にシガーソケットから12V/10A(約120W)で入力でき、走行3~4時間で50%程度の充電が可能です。

多重充電システムを組む際は、ソーラーチャージコントローラーでパネル出力を最適化し、車載充電ケーブルには逆流防止ダイオードを挿入して車両バッテリーを保護します。また、平時はAC充電を基本とし、晴天時にソーラーで追い充電する「ハイブリッド運用」にするとバッテリー寿命が伸びます。

導入コストは2000Whモデルが約25万円、100Wソーラーパネル4枚で10万円、周辺ケーブル・収納ケースで5万円、合計40万円前後が目安です。人工呼吸器と吸引器が停電時に停止して搬送が必要になると、救急搬送費と受け入れ先病院の負担で1回あたり10万円以上のコストが発生するケースが多いため、年2回の停電を回避できれば2年で元が取れる試算になります。

保守スケジュールとしては「年2回の放電・充電サイクル試験」を必ず実施します。具体的には4〜5月と10〜11月の気温が安定した時期に、バッテリー残量20%まで人工負荷装置で放電し、ACとソーラーパネルで満充電して充電時間と内部温度を記録します。数値の変化を時系列で追跡すれば劣化兆候を早期発見できます。

災害時の設置場所は、1階エントランス横の「防災備蓄室」を推奨します。ここなら避難動線の邪魔にならず、屋外にソーラーパネルを素早く展開できます。配線レイアウトは、延長ケーブルを介さず医療機器を同一部屋で接続できるよう、医務室と備蓄室を隣接させると効率的です。非常経路を跨ぐ配線は転倒リスクを招くため、ケーブルモールで床面に固定し、夜間でも視認しやすい蓄光テープを貼付しておきます。

最後に、停電復旧後のリセット忘れを防ぐため、巡回チェックリストに「ポータブル電源→AC給電復帰」の項目を追加しましょう。これにより、充電残量0%の状態で長期放置する「深放電」を避けられ、バッテリー寿命を5〜7年まで延ばせます。導入から保守、そして災害本番まで一貫した運用体制を整えることで、ポータブル電源は介護施設の“命をつなぐ安心装置”として大きな価値を発揮します。

\この記事を読まれている方に人気な資料です/

避難訓練の実施と防災意識の向上

避難訓練の計画と実施方法

避難経路の明確化と確認

避難経路を誰もが瞬時に理解できるようにする鍵は「色分けされた平面図」です。非常口は緑、階段は赤、避難滑り台は青といった具合に3色で統一し、凡例を図の右下に配置すると視認性が飛躍的に高まります。色覚多様性に配慮して、色だけでなくピクトグラムも併用すると安心です。点字ブロック(黄色)と誘導灯(白色発光)は、厚生労働省の〈建築物移動等円滑化基準〉に準じ、通路幅1.5メートルごとに設置間隔を明示します。CADデータがない古い建物でも、無料アプリで撮影した図面写真を取り込み、レイヤー機能で簡単に上書きできるので専門ソフトは不要です。

作成作業は「紙→デジタル→耐水印刷」の三段階で行うと効率的です。まず現存する紙の平面図をスキャンし、PowerPointや無料の図面編集ツールに貼り付けます。次に、色分け・アイコン・誘導灯マークを追加し、PDFで保存します。最後に、A3耐水紙にプリントし、各フロアの職員室前とエレベーターホールに掲示します。印刷時はラミネート加工を施し、停電時でも読めるよう蓄光テープを周囲に貼り付けると夜間視認性が向上します。

週1回の巡回チェックでは「障害物ゼロ・照度100lx以上・誘導灯点灯」を基準に15項目のリストを用い、安全係がフロアを一方向に歩きながらタブレットでチェックします。チェックリストには①通路幅90cm以上確保、②車椅子通過試験済、③点字ブロック上に物品なし、④誘導灯ランプ寿命表示、などを盛り込みます。完了後に自動生成されるCSVデータをGoogleスプレッドシートに同期すれば、過去の不備発生率や是正スピードをグラフで可視化できます。紙運用の場合は複写式のチェックシートを使い、一枚をファイル保存、一枚を掲示板に貼る形でも十分機能します。

工事や改修で避難ルートが一時的に変更される場合は、着工7日前までに臨時図面を作成し、工事責任者と施設長が電子署名したPDFを全職員に一斉送信します。同時に、印刷版を該当フロアに掲示し、誘導灯の移設や追加サインを前日までに完了させることが必須です。変更が長期化する場合、消防署と自治体の福祉課へ「避難経路変更届」(所定様式)を提出する義務があります。提出後は自治体からの是正指示を反映した最終版を3日以内に再送付し、BCP及び防災マニュアルの該当ページを更新して初回訓練を実施することでコンプライアンスを担保できます。

こうしたフローを確立すると、「どこに避難すればいいのか分からない」という不安を根本的に解消できます。実際に導入した特養では、避難訓練時の迷い時間が平均30%短縮し、夜勤帯(職員2名)の避難完了タイムが想定より5分短くなりました。色分けされた平面図と定期チェック、そして即時更新体制は、利用者・職員双方の命綱として機能します。

職員と利用者の参加促進

避難訓練を退屈なルーティンから「参加したくなるイベント」へ転換すると、職員だけでなく高齢の利用者も主体的に動き始めます。実際にある特養では、避難時の歩行距離をスマートバンドで計測し、その歩数をビンゴカードに見立ててレクリエーション化しました。ビンゴが揃った利用者には、施設内カフェで使えるドリンク券を進呈したところ、要介護3の方でも平均歩数が通常時の1.6倍に増え、訓練完了までの所要時間が前年より12%短縮しています。

モチベーション向上策として効果が高いのが「身体機能アップ」と「楽しさ」の同時訴求です。避難ルートにストレッチポイントを設定し、到達したら職員が拍手とともに声掛けを行う仕組みを取り入れると、利用者は運動機能訓練の延長と感じて意欲的に参加します。認知症高齢者には、懐メロを流しながら誘導することで過去の記憶とリンクさせ、不安の軽減に成功した事例も報告されています。

参加率を数値で追うにはスタンプカード制が便利です。避難訓練に参加するたびに1スタンプ押印し、3回でブロンズ、5回でシルバー、10回でゴールドとランクアップさせます。ゴールド到達者には非常食の試食イベントへの優先招待など実利を伴う特典をつけると、初年度で参加率が47%から83%へ上昇しました。KPIは「参加率」「完了時間」「自主的声掛け回数」の3指標を設定し、月次でダッシュボード化すると改善点が可視化できます。

測定方法はシンプルです。参加率=訓練参加者数÷全利用者数、完了時間=避難開始から最後の点呼までの分数、自主的声掛け回数=録画映像をAI(人工知能)で解析し「声」「拍手」「歌」のピーク数を自動抽出します。これらを一覧表で比較すると、スタンプカード導入前後の効果を客観的に評価でき、次年度予算の説得材料にもなります。

多職種合同訓練を組み込むと、さらに相互理解が深まります。看護師はバイタルチェック、栄養士は経口補水液の配布、PT/OT(理学療法士・作業療法士)は移動介助を担当し、役割を固定化せずにローテーションさせる方式が有効です。3カ月に1回、全4回実施した事例では、役割変更ごとにアンケートを取り「他職種業務の理解度」を5点満点で評価しました。その結果、初回平均2.8点が最終回には4.3点へ上昇し、訓練後のヒヤリハット件数が半年で38%減少しています。

定量評価には「相互理解指数」「連携完了時間」「コミュニケーション頻度」を用います。相互理解指数=アンケート平均点、連携完了時間=搬送要請から医療的処置完了までの分数、コミュニケーション頻度=トランシーバー通話回数です。これらをエクセルでグラフ化し、月例会議で共有することで、職員同士が数字をもとに改善策をディスカッションしやすくなります。

利用者と職員の参加が活発になると、避難行動のスピード向上だけでなく、日常ケアでも「自分たちはチーム」という意識が育まれます。結果として離職率が下がり、利用者満足度も向上する好循環が生まれます。避難訓練をレクリエーション要素とデータドリブン評価で磨き上げ、施設全体のエンゲージメントを高めていきましょう。

訓練後の振り返りと改善点の共有

避難訓練が終わった直後こそ、学びを最大化する絶好のタイミングです。まず取り組みたいのがアフターレポート(振り返り報告書)の作成で、現場で起きた事象を“熱いうちに”言語化すると改善点がクリアに見えてきます。推奨フォーマットの一例は次のとおりです。<日時><場所><担当者>でヘッダーを作り、本文には1) 行動時間(開始〜完了までのタイムスタンプ)、2) 問題点(ヒヤリハットや想定外対応を含む)、3) 提案・アイデア(次回までに試したい改善策)を列挙します。最後に【総合所感】【次回訓練までのToDo】というまとめ欄を設けると、担当者がすぐに動けるレポートになります。

職員間での気づきを深掘りするにはKPT法(Keep/Problem/Try)が有効です。このワークショップは60分を目安にすると集中力が維持しやすいです。タイムライン例:0〜5分で目的共有、5〜15分でKeep(うまくいった点)をポストイットに書き出し、15〜25分でProblem(課題)を洗い出します。25〜35分でTry(次回挑戦したい行動)をブレインストーミングし、35〜45分でTry項目に優先順位を付けます。45〜50分で決定事項を全体共有、50〜60分で担当者・期限を決定して終了です。進行役は発言量が偏らないよう“1人1枚発言ルール”を設定すると、介護スタッフから事務職まで多様な視点が集まりやすくなります。

振り返りで浮き彫りになったToDoを確実に実行するには、タスク管理システムの活用が欠かせません。たとえばTrelloでは「次回訓練準備」「備蓄品更新」「マニュアル改訂」などのリストを作り、カードにアフターレポートの提案をそのままコピー&ペーストします。期限を設定しチェックリストを追加すれば、担当者はモバイルからでも進捗を更新できます。Asanaを使う場合は“テンプレート化”が便利で、毎回同じ依頼フローをクリック一つで生成可能です。SlackやLINE WORKSと連携させれば「期限24時間前リマインダー」も自動化でき、うっかり忘れを防ぎます。

こうした仕組みを定着させるコツは「小さな成功体験」を共有することです。例えば、前回のレポートで指摘された“非常口前の車椅子放置”課題をタスク管理ボードに登録し、次回訓練で解消された事実を写真付きでカードに添付すると、達成感が可視化され職員のモチベーションが高まります。成功事例は月例ミーティングや社内SNSで発表し、「改善すれば褒められる」文化を醸成しましょう。

最後に、振り返りから得た改善点は必ず“次回訓練計画”に反映させてください。具体的にはタスク管理システムで「Try→Done」となったカードをコピーし、「次回訓練シナリオ」リストへ移動します。こうすることで、計画と実行、評価が一つのボード上で循環し、PDCAが自然に機能します。継続的改善のサイクルが回れば、避難訓練は単なる年中行事ではなく、利用者と職員の安全を守る“成長する仕組み”へと進化します。

職員の防災意識を高める方法

定期的な防災教育の実施

防災教育は「1年を通じて少しずつ積み上げる仕組み」を導入すると、職員の定着率と実践力が同時に高まります。おすすめは年度初頭に全員参加の初任者研修を設け、半年後にフォローアップ、年度末に専門研修を配置する三段階構成です。これにより、知識の定着から応用までを自然にステップアップできます。

初任者研修では、避難経路図の読み方、消火器の使用方法、一次救命処置を必須コンテンツとし、2日間(計12時間)で完結するモデルが実際に多く採用されています。チェックポイントは「施設固有のリスクを盛り込む」ことです。例えば自施設が河川近くにある場合、浸水時の垂直避難手順をロールプレイに組み込み、翌日の筆記テストで理解度を数値化します。

フォローアップ研修は、入職6か月前後の職員が対象です。地震・火災を想定したデスクトップ演習を行い、指揮系統の確認と情報伝達スピードを測定します。ここでVR(バーチャルリアリティ)訓練を組み合わせると、臨場感のある体験が可能になり、アンケートで「実際の災害時に自信が持てそう」と回答した職員が82%に達した施設もあります。

専門研修は医療機器と感染症対策が柱です。人工呼吸器のバッテリー交換手順や、バイタルサインが不安定な利用者を移送する際のストレッチャー固定方法など、高度なテーマを4時間程度で取り上げます。同時に感染症流行期を想定し、陰圧テントの組み立てやPPE(個人防護具)の着脱をタイムトライアル形式で実施すると、災害時だけでなく日常業務にも直結するスキルが磨かれます。

Eラーニングの導入は時間的制約が大きい介護現場でこそ効果的です。動画15分、ワークシート10分の短いモジュールを月1本配信し、学習後に3問のクイックテストを附属させます。合格ラインを80%に設定し、未達者には自動で再学習リンクを送付するシステムを活用すれば、管理者の手間を最小限にしながら習熟度を可視化できます。

実技演習では「技能チェックリスト」を紙とタブレットの両方で運用する方法が便利です。たとえば消火器操作なら①安全ピンを抜く ②ホースを火元に向ける ③レバーを握る の三項目を観察者が即時入力し、クラウド上で合否を判定します。チェック結果は職員ごとのダッシュボードに蓄積され、次回研修の個別指導ポイントとして活用できます。

教育投資は介護報酬加算とも強くリンクしています。サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の取得要件には「研修計画の策定と実施」が含まれており、月額で利用者1人あたり18単位(約180円)が上乗せされます。入所定員80名の特養が取得した場合、年間約172万8000円の増収が見込め、研修費用(講師謝金・機材レンタルなど)が年間120万円としても、差し引き5割以上のプラスが期待できます。

さらに、防災教育が常態化した施設では、ヒヤリハット件数が年間で30%減少した事例も報告されています。これは離職率の低下や労災発生率の抑制につながり、結果的に採用コストや保険料の削減効果を生み出します。経営者にとって防災教育は「コスト」ではなく、中長期的な「投資」であることが数字からも明確です。

実施に踏み出す際は、①年間カリキュラムと担当者の決定 ②Eラーニング環境の整備 ③技能チェックリストの策定 ④加算取得のスケジュール策定 の4ステップを押さえると運用がスムーズです。小さく始めて確実に評価指標を回収し、翌年度に研修内容をアップデートするPDCAサイクルを回すことが、持続可能な防災力向上への近道になります。

災害対応シミュレーションの導入

災害対応シミュレーションは、実際に被害を受ける前に職員の判断力と連携を高める最強のトレーニング手段です。近年はVR(仮想現実)訓練、デスクトップ演習、ロールプレイの三つが主流になっており、それぞれに明確な強みとコスト構造があります。

まずVR訓練は、ヘッドセットを装着して360度映像の中に入り込み、火災や地震の揺れを疑似体験できる仕組みです。臨場感が圧倒的で危機意識を一気に高められる半面、初期導入費としてヘッドセット(1台8〜12万円)、高性能PC(20万円前後)、専用シナリオソフト(年間サブスク15万円程度)が必要です。更新費はソフトウェアのアップデートのみなので2年目以降はランニングコストが抑えられるのが魅力になります。

デスクトップ演習は、PC画面上で被害状況をマップ形式で確認し、職員が会議室に集まり意思決定を行うスタイルです。使用機材は既存のノートPCとプロジェクターで完結するため、導入コストはソフトウェアライセンス(5〜10万円)程度に抑えられます。システムに被害パラメータを入力するとリアルタイムで被害規模が変化し、複数拠点を同時に操作できる点が特徴です。

ロールプレイは、実際の居室や廊下を活用して役割に応じた行動を再現する方法で、車椅子、担架、トランシーバーなど日常の備品をそのまま使用できるため追加費用はほとんどかかりません。現場の動線をそのまま確認できるメリットがありますが、天候や時間帯再現が難しい点がデメリットです。

導入プロセスは「目的設定→機材選定→シナリオ作成→トライアル→本格運用」の5ステップで進めるとスムーズです。VRとデスクトップ演習は、機材のセットアップ後に職員IDを登録し、クラウドで受講履歴を管理すると訓練証跡が残ります。ロールプレイは事前に通路の家具移動や安全確保を行い、ビデオ撮影して振り返り用の教材にすると効果が倍増します。

シナリオ作成では「震度6弱、深夜1時、4階の厨房で火災発生」といった具体的なパラメータを設定します。アウトカム指標としては①避難誘導開始までの時間、②安全エリア到達率、③連絡体制確立までの時間、④トリアージ精度の4項目を数値化すると改善点が見えやすくなります。デスクトップ演習の場合はシステムが自動集計してCSV出力できるため分析が容易です。

シミュレーション結果はBCP(事業継続計画)の改訂に直結させると投資効果が最大化します。例えば、VR訓練で「2階エレベーター前が渋滞しやすい」ことが判明した施設では、段差解消スロープを新設し搬送時間を37%短縮しました。また、デスクトップ演習で「蓄電池容量不足」に気付いた法人はポータブル電源を追加導入し、人工呼吸器8時間稼働を保証できるようになった結果、補助金申請にも成功しています。

こうした成功事例が示す通り、災害対応シミュレーションは単なる訓練にとどまらず、組織学習のサイクルを回す推進力になります。職員は自分たちの判断が施設の安全性を高めると実感でき、訓練参加率が平均20%向上したケースもあります。毎年の設備投資計画や研修計画にリンクさせることで、「訓練で終わらない防災文化」を根付かせることが可能です。

防災対策委員会の設置と活動内容

介護施設における防災対策委員会は、“非常時に慌てない組織体制”を平常時から形にする頭脳部隊です。災害発生後に即時機能するかどうかは日頃の準備と定期的な情報共有にかかっているため、委員会の設置そのものがリスクマネジメントの第一歩になります。

【1 委員会メンバー構成と役割分担】

施設長:最終決裁者として方針を示し、行政・マスコミ対応の窓口を兼務します。

看護師長:医療面の責任者として、医療機器の優先電源割り振りや感染症リスクを管理します。

介護主任:避難誘導計画と利用者個別支援計画を統括し、フロアリーダーとの連携を図ります。

事務長:物品購入や補助金申請を担当し、財務面と契約書管理を担います。

設備担当(兼務可):非常用発電機・消防設備・通信機器の点検スケジュールを管理します。

月次会議アジェンダ例:①先月の訓練結果レビュー ②今月の備蓄消費量と追加購入額 ③来月実施予定の夜間避難訓練計画 ④地域合同行事の準備状況 ⑤リスク事例共有と改善案 ⑥その他(行政通知・補助金情報など)

【2 ガントチャートでの俯瞰管理手順】

ステップ1:Excelや無料のクラウドツールに「項目別タスク一覧」シートを作成し、行にタスク名(予算策定、避難訓練、備蓄更新など)、列に月を配置します。

ステップ2:タスクごとに「着手月」「締切月」を色塗りし、責任者欄にイニシャルを入力します。自然と役割分担の偏りや締切の集中が見える化されます。

ステップ3:委員会会議の度に進捗率(0%、25%、50%、75%、完了)を更新し、遅延タスクは赤色でハイライトします。

ステップ4:年間予算列を右端に追加し、実績支出を随時入力することで残予算をリアルタイムに把握できます。

ステップ5:ガントチャートをクラウド共有すると、夜勤者や休暇中の職員もスマホで確認できるため、引き継ぎ漏れを防げます。

【3 地域連携を生かした合同訓練と情報交換会】

①自治会との連携:防災週間に合わせて「地域一斉避難訓練」の日程を合わせると、住民が施設利用者の避難ルートを自然に把握できます。

②消防との合同訓練:通報から到着までのタイムラグを実測し、消防隊が施設構造を事前に理解できるメリットがあります。

③民生委員・ボランティアとの情報交換会:高齢者世帯の安否確認方法や、食事提供ボランティアの受け入れ条件を擦り合わせる場として有効です。

実施プロセスは「日程調整→役割分担確認→シナリオ共有→リハーサル→本番→振り返り」の6ステップ。特にシナリオ共有時には施設平面図と利用者プロファイル(車椅子10名、ストレッチャー2名など)を提供し、外部支援者が具体的に動けるようにします。

【まとめとしてのポイント活用例】

・月次会議でアジェンダを固定化し“漏れ”を防ぐ

・ガントチャートで予算・訓練・備蓄を一画面管理し“見える化”を徹底する

・地域と合同訓練を行い“本番に近い環境”で課題を顕在化させる

これらを継続すれば、委員会は単なる名簿上の組織ではなく、施設全体の防災力を底上げする実働チームへと進化します。

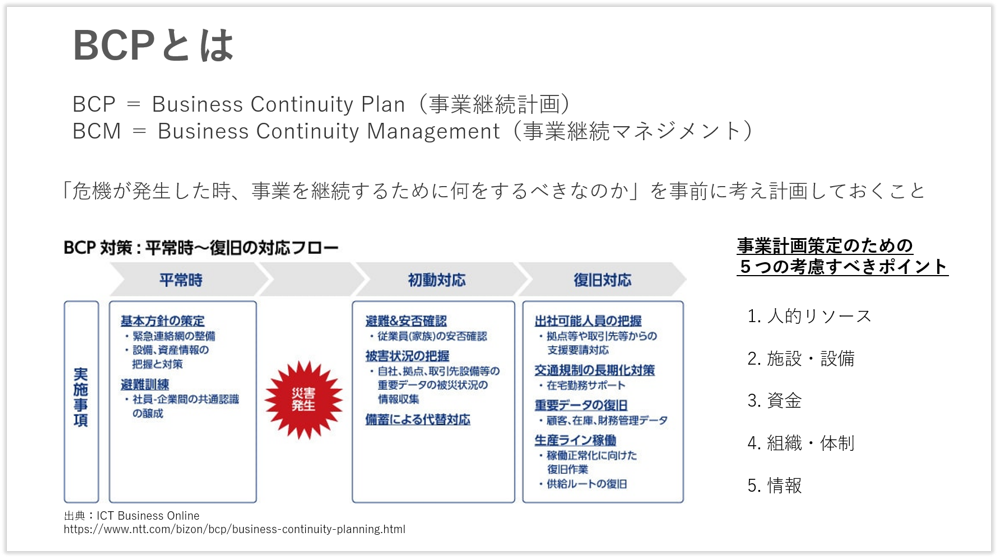

BCP(事業継続計画)の策定とその重要性

BCPとは?介護施設における役割とメリット

災害時の事業被害を最小限に抑える方法

施設経営を継続させるうえで最も重要なのは「生命維持サービスを途切れさせないこと」です。入浴・食事・投薬管理といったクリティカル機能は、災害発生から72時間以内に再開できるかどうかが存亡を分けます。この時間軸を死守するため、あらかじめ代替手段と人的リソースを具体的に設計しておくことが必要です。

入浴サービスは可搬型シャワーユニットと使い捨て全身清拭タオルの二段構えが有効です。ユニットは駐車場や中庭に設置できる電源・給水一体型タイプを選ぶと、ライフラインが断たれても稼働します。食事は常温保存できるレトルトおかゆ・高栄養ゼリー・嚥下調整食フリーズドライを7日分備蓄し、温め不要でも摂取可能なメニュー構成にしておくと72時間を超えても安心です。投薬管理では、服薬カレンダーに事前パッキングした“3日分追加ストック”を配薬棚に常時保管し、緊急時は薬剤師がいなくても介護職が確認できる体制を作ります。

人的リソースの確保には「クロスジョブ研修」と「相互応援協定」の併用が効果的です。クロスジョブ研修では介護、看護、調理スタッフを横断的に教育し、最低限の多能工化を図ります。相互応援協定は近隣の介護事業所や看護師派遣会社と締結し、発災2時間以内に応援要員が到着する仕組みを規定します。協定書には拘束時間・交通費負担・労災適用範囲を明文化しておくと実行性が高まります。

経営被害を金銭面で緩和するには、損害保険と休業補償保険の見直しが欠かせません。建物・設備の火災保険だけでなく、風水害・地震危険もセットになった包括契約を選ぶとリスクを網羅できます。休業補償は「1日あたりの利益×想定復旧期間」を基準に保険金額を設定し、待機期間(免責日数)は最短の3日以内にすることでキャッシュフローの断絶を防ぎやすくなります。

保険金請求フローは“災害直後に現場写真を100枚以上撮影→被害リストをExcelで作成→復旧見積書を業者から入手→保険会社にオンライン申請”という4ステップで整理しておくと迅速です。請求担当者を事前に指名し、権限委任状を準備しておけば本人不在でも手続きが進みます。仮払い制度を活用すると、最短1週間で運転資金を得られるケースもあります。

情報資産の保全では、クラウドバックアップと外付けHDD二重化を毎日自動実行し、HDDは耐火・耐水金庫で保管すると安全性が飛躍的に向上します。クラウドは国内外にデータセンターを持つサービスを選択し、AES256ビット暗号化と多要素認証を設定することで個人情報漏えいリスクを抑えられます。さらに週1回は紙台帳へ重要帳票(入居者基本台帳・薬品在庫リストなど)を印刷し、不透明防水バッグにまとめて受付付近の保管庫へ収納しておくと、停電やネットワーク断絶時でも業務を継続できます。

以上の対策を組み合わせることで、「72時間でクリティカル機能を再開」「資金流出を最小化」「情報を失わない」の三つを同時に達成できます。計画策定時はチェックリストを作り、年1回の総合訓練で実際に動かしてみることが、机上の空論で終わらせない最大のポイントです。

税制優遇や補助金の活用可能性

国や自治体は介護施設の防災力を高める取り組みに対し、さまざまな補助金・税制優遇策を用意しています。中でも代表的なのが中小企業庁の「事業継続力強化計画認定制度」と厚生労働省の「ICT導入支援事業」です。前者はBCPを策定・訓練まで実施する施設を対象に、①設備投資補助(上限1,000万円・補助率2/3)、②信用保証枠の拡大、③日本政策金融公庫の低利融資といったパッケージ支援が受けられます。後者はオンライン診療端末や情報共有アプリ導入費用の1/2を補助する制度で、BCPの通信手段確保にも相性が良いと評価されています。

複数の公募要領を比較すると、採択の可否を左右する共通項目が浮かび上がります。第一に「災害リスクと対策の因果関係を数値で示せているか」。例えば「震度6強の直下型地震発生時、人工呼吸器利用者12名の避難完了までに要する時間を現状17分→計画後12分へ短縮」といった具体的なKPIがある提案は高く評価されます。第二に「地域への波及効果」。高齢者以外の要配慮者(在宅酸素療法利用者など)を一時受け入れるスペースを整備し、平時から自治会と協定書を結んでおくと加点要素になります。

設備投資と税制優遇を組み合わせると、自己資金負担を大幅に減らすことも可能です。例として、発電容量20kVAの非常用発電機と4kWhのポータブル電源をセットで導入するケースを想定します。機器購入費総額は3,000万円ですが、事業継続力強化計画の補助(2/3)を適用すれば実質負担は1,000万円に縮小します。さらに「中小企業等経営強化法」の特別償却(即時30%)を活用すると、初年度の減価償却費が900万円増加し、税額ベースで約270万円(法人税率30%想定)を節税できます。加えて自治体によっては固定資産税が3年間ゼロになる特例もあり、この恩恵がある場合、年間45万円(評価額1,500万円・税率1.5%)×3年=135万円のコストカット効果が生まれます。

補助金申請書類を作成する際は「定量的KPI」「地域貢献度」「実行体制」の三つを柱にストーリーを構築する方法が効果的です。定量的KPIの例としては「停電発生から医療機器の電源切替完了までの時間を平均90秒→30秒へ短縮」「年2回の避難訓練参加率を80%→95%へ引き上げ」のように達成期限と目標値を明示します。

地域貢献度を示すパートでは、「災害時に近隣の在宅高齢者20名を受け入れ可能なスペースを確保」「非常用電源を地域の福祉避難所へ無償供給する連携協定を締結」など、施設外へのメリットを具体的に列挙すると説得力が高まります。

実行体制では「BCP推進リーダー:副施設長」「設備導入担当:事務長」「訓練担当:看護師長」といった役割分担を、ガントチャートの抜粋とともに示すと計画の実現可能性をアピールできます。加えて、外部コンサルタントや地元消防署との協働体制を図にまとめると、審査員の理解が得やすくなります。

最後に、採択率向上を狙うテクニックとして「情報公開の徹底」が挙げられます。自治体主催の説明会に参加し質疑応答で担当者の評価ポイントを把握する、専門家派遣事業(中小企業診断士・社会保険労務士など)の無料枠を活用して第三者チェックを受ける、といったプロセスを組み込むことで、申請書の完成度を高めることができます。

補助金・税制優遇は公募時期が限られていますが、事前にBCPの骨子とKPIを固め、財務シミュレーションまで用意しておけば短い募集期間でも十分対応できます。結果として、防災投資を負担なく進めるだけでなく、地域から信頼される介護施設としてブランド価値を高めることにもつながります。

2024年4月までの義務化への対応

BCP(事業継続計画)の義務化期限が2024年4月に迫り、介護施設では厚生労働省通知(令和3年老発0624第3号)が示した提出様式第1号〜第3号の提出が求められます。通知の核心は「①災害・感染症両面をカバーする統合BCPの整備」「②少なくとも年1回の訓練実施と結果の記録」「③計画の定期的見直し」の3点です。

様式第1号「事業継続計画 策定状況届出書」では、施設概要欄に<定員:100名/ユニット型特養/鉄骨造3階>といった物理的条件を具体的に記入し、想定するハザードを「震度6強以上の直下型地震」「最大浸水深1.0mの洪水」など数値で示すと審査がスムーズです。また、優先業務欄には「人工呼吸器稼働」「経管栄養」「夜間のバイタル確認」のように命に直結する業務を箇条書きにします。

様式第2号「BCP訓練実施報告書」では、実施日・参加人数・所要時間に加え「シナリオ:早朝4時に震度6弱の地震発生」「到達目標:避難完了まで15分」など具体的指標を書くと評価が高まります。訓練結果欄には「避難完了17分で2分超過」「防災倉庫鍵の所在が不明」といった課題を正直に記載し、改善策を併記することでPDCAが明確になります。

様式第3号「計画見直し報告書」では、前回訓練で判明した課題に対し「防災倉庫を電子ロックへ変更し、夜勤者も解錠可」「避難ルートの手すりを増設し車椅子通行時間を20%短縮」など、設備投資と運用改善の両面で対応策を具体化します。見直し時期は「毎年6月」を固定し、次回改訂版の施行日を「2024年7月1日」と先に設定するとスケジュール管理が容易です。

提出期限を逆算したロードマップを例示します。2023年10月末までに「現状ギャップ分析(責任者:事務長)」、11月〜12月に「ドラフト策定(責任者:看護師長)」、2024年1月に「机上訓練と修正(責任者:介護主任)」、2月に「全館避難訓練(責任者:防災委員長)」、3月に「様式1〜3作成・理事長決裁」、4月上旬に「所轄県へ提出」という流れです。タスクをGoogleスプレッドシートで一覧化し、担当者と期限を赤字で表示すると進捗が一目瞭然になります。

未策定のまま4月を迎えた場合、行政指導(文書指導→立入検査)のほか、最悪「運営基準減算(▲2%)」が適用されるリスクがあります。減算額をシミュレーションすると、入所定員100名・基本報酬750単位の場合、月額およそ45万円の減収に相当し、年間では540万円の痛手です。逆に、期限内に策定し訓練・見直しを適正に行えば「感染症対策強化加算」や「サービス提供体制強化加算」で年100万円前後の増収も見込めます。経営インセンティブを理解し、BCPを単なる義務でなく『収益を守る投資』と捉えることが経営者の視点として重要です。

法人本部が複数の事業所を抱える場合は、共通フォーマットを本部が作成し、各施設は地理・建物条件・利用者属性を上書きするだけの仕組みにすると作業時間を約60%削減できます。さらに、クラウド共有でリアルタイムに更新履歴を残すことで、監査対応も簡素化できます。こうした全社的アプローチは、経営陣のリーダーシップを示す絶好の機会でもあります。

BCP策定の具体的なステップ

リスク確認と優先事項の設定

災害リスクを定量的に把握する第一歩は、自治体が公開しているハザードマップと施設独自の老朽度診断を組み合わせることです。例えば、所在地の地震想定を確認すると震度6強が最大値である場合、耐震補強の有無や建築年を照合し「倒壊・損壊の確率」をパーセンテージで算出できます。また、同じ地図上で浸水想定2mのエリアに該当しているかを重ね合わせると、地震と水害が同時多発する複合リスクを視覚的に把握できます。ここで重要なのは、単に色分けを眺めるのではなく、「A棟:南側から1.5m浸水、B棟:0.5m浸水」など棟別パラメータまで細分化し、避難経路や備蓄品保管場所の再配置につなげることです。

リスクの数値化が終わったら、次は施設が維持すべきクリティカル機能の選定です。優先順位の基準は「生命維持の直接性」「代替手段の有無」「復旧所要時間」の三つの軸で評価します。例えば、人工呼吸器や経管栄養ポンプは停止すると15分以内に生命へ直結するため優先度は100点、厨房設備は外部支援やレトルト備蓄で48時間凌げるため60点といった具合にスコアリングします。この評価値を縦軸、復旧コスト(人員・資金)を横軸に置いた意思決定マトリクスを作成すると、「高優先・低コスト領域」が一目で分かり、限られたリソースを投入すべきポイントが可視化されます。

意思決定マトリクスの具体例を挙げると、縦軸に「優先度(0〜100)」、横軸に「コスト(万円)」を取り、人工呼吸器:優先度100・コスト50、館内放送システム:優先度85・コスト20、非常用発電機:優先度90・コスト300、洗濯設備:優先度50・コスト80などをプロットします。この図を基に、経営者は「優先度×コスト効率」が高い順に投資計画を立案できます。例えば、館内放送システムは投資効率が高いため即導入、非常用発電機はクラウドファンディングや補助金活用で年度内導入など、段階的な資金配分が可能です。

リスク評価と優先度設定が終わったら、最後に「投資額と効果」の比較を行いましょう。効果指標としては「避難完了時間の短縮率」「医療機器稼働率」「情報伝達成功率」など具体的な数値を設定します。例えば、非常用発電機(300万円)の導入で人工呼吸器の稼働確率が30%→95%に向上した場合、生命維持機能向上率65%と定義し、投資効率=300万円÷65%=約4.6万円/1%向上となります。このように算出した指標を一覧表にまとめると、経営判断の根拠が明確になり、理事会や金融機関への説明もスムーズになります。数値という共通言語を用いることで、感覚的な優先順位付けから脱却し、災害対策を経営戦略の一部として位置付けられます。

こうしたプロセスを半年に一度、もしくは大規模改修や法改正のタイミングでアップデートすることで、リスク確認と優先事項の設定は「一度作ったら終わり」の書類から「常に進化する経営ツール」へと変わります。結果として、災害発生時に迷いのない判断ができるだけでなく、平時の資金計画や人材配置の最適化にも直結します。

事業所ごとの特性に応じた計画作成

BCP(Business Continuity Plan=事業継続計画)は一律の雛形を流用すると現場で機能しないリスクが高まります。まず施設形態ごとに被害パターンを洗い出してみると、ユニット型特養は個室が多く煙が拡散しにくい反面、避難動線が長くなりがちです。火災の場合はスプリンクラーの到達範囲外のゾーンが発生しやすいため、各ユニットごとに『個別散水ホース設置』『ユニットリーダーが煙感知器作動後3分以内に扉を閉鎖』といった細則を盛り込みます。グループホームは木造2階建てが多く耐震性に不安がありますから、地震後に階段が損傷して垂直避難できないケースを想定し『窓外ロープ梯子』『1階浴室を一時避難室に転用』など建物依存の対策を明文化します。デイサービスは日中利用で送迎車両が絡むため、豪雨・土砂災害時に利用者宅で足止めされるリスクが特徴的です。そこで『降水量50mm/h超で送迎中止』『待機所として協力医療機関ロビーを使用』など気象条件連動のフローを設定すると実用的です。

形態別整理が終わったら、施設固有の要素を加味してBCPをカスタマイズします。例えば階層構造については、地上3階建ての場合、エレベーター停止を前提に1階に酸素濃縮器利用者を集約するレイアウト変更が有効です。周辺インフラでは、幹線道路沿いか住宅密集地かで支援車両の進入速度が大きく変わります。Googleマップの平均到着時間を用い『30分以内に消防到着不可の場合は自衛消防隊が初期消火』と数値基準を入れると判断が容易です。利用者プロフィールでは、要介護度3以上が6割を超える場合、避難所ではなく館内縦方向避難をデフォルトに設定するなど、属性比率をExcelで自動連係するテンプレートを作成しておくと更新が早まります。

具体的なカスタマイズ手順としては、①施設データ入力シート(建物構造・利用者構成・ライフライン依存度を記入)②リスク自動抽出シート(入力に応じ火災・浸水・停電など優先リスクを色分け表示)③対策リスト選択シート(プルダウンで推奨対策を選ぶと手順書へ転記)の三枚構成が扱いやすいです。手順書はWord差し込み印刷機能を活用し、更新時に各現場が1クリックで最新版を出力できるようにしておくと、担当者が異動しても属人化しません。

複数事業所を運営する法人では、共通BCP(コーポレートBCP)と現場BCPの二層構造で整合性を取ると管理コストを抑えつつ現場適合性を高められます。上位の共通BCPでは『災害対策本部設置場所』『本部-現場間の衛星電話番号』『共同備蓄倉庫の利用手順』など横串機能と資源配分ルールを規定します。一方、現場BCPでは『施設固有リスク評価』『近隣避難所連携』『非常用発電機の容量計算書』など細部を具体化します。統合管理のコツはドキュメント管理システムを階層構造に合わせることです。SharePointで"01_共通BCP"フォルダと"02_現場BCP"サブフォルダを切り分け、共通文書を更新すると自動で現場版にリビジョン通知が飛ぶ設定にしておけば、バージョン不整合を防げます。

最後に、二層構造BCPの運用を定着させるために『年1回の合同机上訓練+各現場の独自訓練』をセットにし、訓練後のKPIとして①初動判断時間②物資搬送完了時間③情報共有遅延時間の三指標を計測します。本部がダッシュボードで全施設の数値を一覧化し、目標未達の現場にピンポイント支援を投入するサイクルを回すことで、計画が「棚に置かれた書類」で終わらず、実際に命を守るツールへ深化します。

職員への周知と訓練の実施

BCP(事業継続計画)が机上の空論で終わらないためには、全職員が「自分ごと」として理解し、身体で覚える仕組みが不可欠です。そこで鍵になるのが、多層的に情報を伝え、定期的にスキルを確認する周知と訓練の仕組みづくりです。

まず周知戦略としておすすめしたいのが、オリエンテーション・eラーニング・ポスター掲示を組み合わせる“三段ロケット方式”です。新規採用者には入職オリエンテーションで施設のBCPの全体像を90分で伝え、その場で避難経路を実際に歩いて確認します。次に、eラーニングで動画・クイズ形式のモジュールを配信し、スマートフォンからでも視聴できる環境を用意します。視聴完了率は管理画面で自動集計されるため、未受講者への個別フォローも容易です。そして、ポスターは食堂・スタッフルーム・タイムカード横など職員導線上に掲示し、カラー写真とQRコードを使って「次回訓練日程」「持ち物チェックリスト」を即座に確認できるようにします。

オリエンテーションでは、ハザードマップや施設平面図を大型モニターに映し「地震震度6強でエレベーター停止」という具体想定でロールプレイを行います。あえてシナリオ中に“医療用酸素ボンベの転倒”などのトラブルを盛り込み、参加者に対応を考えさせることで記憶定着率が向上します。

eラーニングは1ユニット10分以内に区切り、介護士・看護師・事務職それぞれの役割に合わせてシナリオ分岐させると効果的です。例えば夜勤帯の地震対応モジュールでは「夜勤2名体制で32名をどう水平避難させるか」をシミュレートし、動画の後に3択クイズで反応時間を測定します。合格ラインを80%に設定し、再テストで学習を補強する設計です。

ポスター掲示は“視覚的リマインダー”として機能します。掲示物には避難経路図のアイコン化、ヘッドライト設置場所の写真、点呼番号カードの実物写真などを盛り込み、BCPファイルを開かなくても行動イメージが湧くデザインにします。QRコードを読み取ると、その場で最新マニュアルPDFがスマートフォンに表示される仕掛けも効果的です。

訓練は「年1回の全職員実地訓練」+「四半期ごとの机上訓練」のツインエンジンで回します。実地訓練では夜間帯を想定し、照明を落としてヘッドライトのみで避難を行うことで現実に近い緊張感を生みます。机上訓練は勤務シフトに合わせて1回30分の短時間で実施し、災害シナリオカードを使って指揮命令系統や連絡フローを確認します。

評価指標は「初動反応時間」と「役割タスク完了率」の2軸が実践的です。初動反応時間は非常ベル作動から最初の避難誘導開始までの秒数をストップウォッチで測定し、過去データと比較して改善度を可視化します。タスク完了率はチェックリストに基づき、例えば“酸素ボンベ固定”“バッテリー確認”など20項目中何項目を時間内に完了できたかをパーセンテージで記録します。

研修参加率と習熟度を人事評価に連動させると、モチベーションが格段に高まります。例えば「実地訓練の完了率95%以上」「eラーニング全ユニット合格」を達成した職員に対しては評価シートの“業務適応”項目を加点し、資格取得支援(介護福祉士実務者研修費用の補助など)を優先的に提供します。これにより“参加すると得をする”仕組みが生まれ、BCP教育が組織文化として定着します。

さらにゲーミフィケーション要素を取り入れ、「反応時間が最も短かったチームを月間MVP」として表彰する仕組みも効果的です。小さな競争心が安全意識の向上につながり、訓練が“やらされ感”ではなく“やりがい”へ変わります。

災害発生時の迅速な対応と復旧作業

災害発生直後に行うべき対応

入居者と職員の安否確認

災害で館内が揺れ始めた瞬間から、最初の5分は命を守るゴールデンタイムと呼ばれます。この短時間で全室を巡回し、入居者と職員の安否を把握するためには、平時からルートを1本化し、誰がどの方向へ走るかを決めておくことが欠かせません。例えばAユニット担当者は時計回りに居室→リビング→浴室へ、Bユニット担当者は反時計回りにといった具合に、交差のない導線を設定すると、衝突や情報混線を防げます。

巡回効率をさらに高めるツールとして注目されているのが、QRコード付き安否札です。ドアの内側に常備したカードを裏返すだけで<無事/要救助>を区別でき、巡回者はスマートフォンでQRコードを読み取ると同時にクラウドへステータスを自動送信できます。読み取りから送信完了まで平均2秒、Wi-Fiが途切れてもオフラインキャッシュ機能があるため、通信復旧後に自動同期される仕組みです。

安否確認と同時に求められるのが健康状態の詳細把握です。バイタルサイン(血圧・脈拍・呼吸数・SpO2)と外傷の有無を一枚で記録できる『一次評価シート』を準備しておくと、看護師だけでなく介護士でも即座に書き込めます。シートはA5サイズ、左側がチェックボックス式、右側が自由記述欄というレイアウトにすると、暗所でもヘッドライトで視認しやすいです。

記入後はシート右上のカラータグにより救助優先度をトリアージします。赤タグ=生命危機、黄タグ=早期処置、緑タグ=歩行可能、黒タグ=呼吸なし、という国際基準を採用しつつ、高齢者施設向けに『橙タグ(慢性疾患悪化リスク)』を追加すると、持病が重い方を見落としません。タグ色は安否札と同じバーコードを印刷し、情報システムと連動させることで、医療班が一覧画面で優先順位を瞬時に確認できます。

職員自身の不安を軽減するには、家族の状況を並行して把握できる体制が重要です。災害用伝言ダイヤルや安否確認アプリを法人契約し、勤務者の家族にも事前登録してもらうことで、職員は業務中でもスマートフォンで家族の安全を確認できます。また、帰宅困難となった場合を想定し、休憩室に簡易ベッドと毛布を常備しておくと、長時間勤務による疲労を軽減できます。

SNSで状況を共有する際は、入居者名や顔写真を載せないのが大前提です。写真を投稿する場合は、人物を背面から撮る・ネームプレートを外すなどの加工を行い、投稿前に『個人情報チェックリスト』へ従って二重確認します。施設公式アカウントに投稿権限を持つのは広報担当と管理者のみに限定し、個人アカウントからの発信は禁止すると、情報漏えいリスクを最小限に抑えられます。

これらの仕組みを平時から訓練に組み込み、QRコードの読み取り速度や一次評価シートの記入漏れをKPIとして計測すると、実際の災害時にも迷いなく動ける組織文化が醸成されます。

安全な避難場所の確保

避難場所を決める際にまず押さえたいのは「複数候補を事前に用意しておく」ことです。介護施設から半径1km圏内で耐震基準(新耐震基準1981年6月以降に建築確認)に適合する公共施設や学校、民間ホールを最低3か所ピックアップし、距離・収容人数・バリアフリー度を一覧にします。例えば、徒歩5分の市民体育館(収容800人・車椅子用スロープ有)、徒歩12分の中学校体育館(収容600人・段差解消なし)、車で7分の文化センター(収容1,200人・多目的トイレ完備)のように比較すると、災害の種類や道路状況に応じた使い分けが可能になります。

選定基準を数字で示すと判断がブレません。距離は徒歩15分圏内(1km)をA評価、1〜3kmをB評価、3km超をC評価とし、収容人数は「利用者+職員の1.5倍」を満たすかどうかで○×判定します。バリアフリー度は①段差の有無、②多目的トイレの数、③誘導灯・点字ブロック整備状況を各5点満点で採点し、合計12点以上を推奨候補とします。この3軸をレーダーチャートにすると視覚的にも比較しやすく、施設長の意思決定がスピーディになります。

屋外への避難が困難な豪雨・豪雪時は館内垂直避難が現実的です。基準階として2階以上の耐震壁に囲まれた食堂や機能訓練室を指定し、地震後はエレベーターを使わず階段介助用チェアを用いて10分以内に全員を移送するフローを策定しておきます。移送完了後、廊下や共有スペースに防災用の簡易間仕切り(段ボールベッドやパーテーション)を設置し、利用者1人あたり3㎡を確保することでプライバシーと感染対策を両立できます。

トイレ問題は衛生環境を左右します。館内避難の場合でも断水リスクを想定し、ポータブルトイレを「利用者10名につき1台」の割合で備蓄し、吸水シート・凝固剤をセットにして保管しておくとスムーズです。設営手順は①床面をブルーシートで保護、②ポータブルトイレ設置、③目隠し用間仕切りを組み立て、④消臭スプレーと排泄物保管袋を近くに配置、までを5分以内に完了できるよう職員でロールプレイを行っておくと失敗がありません。

特殊ニーズへの対応も欠かせません。ペット同行避難を許可する場合は、動物アレルギー利用者との距離を2m以上空け、小型ケージとペットシートを事前備蓄します。医療的ケア児者や人工呼吸器利用者がいる場合は、避難先候補に非常用電源(最低1500W)と医療用酸素ボンベの受け入れ実績があるかを確認し、不可であれば自施設内にバックアップ電源を設置するか、医療連携協定を結んだ病院へ直接搬送するルートを用意しておきます。

これらの情報はチェックリスト化し、年1回の避難訓練に合わせて最新状況を更新します。「候補地の耐震改修工事が完了し収容人数が増えた」「近隣の小学校がバリアフリー化した」などの変化を反映しないと、せっかくの計画が絵に描いた餅になりかねません。更新後は紙とクラウド双方で共有し、誰もが直ちにアクセスできる状態を保つことが、安全な避難場所確保の実効性を高めるポイントです。

扉や非常口の開放とエレベーターの確認

災害で停電が起こると、電気制御式の扉は自動ロックが作動したまま開かなくなるケースがあります。そこで欠かせないのが手動解錠手順の整備です。まず、扉に組み込まれたシリンダー錠を六角レンチで回してロックバーを解除するタイプ、非常用の隠しキーを差し込みツマミを90度回すタイプ、扉本体を上方へ押し上げラッチを外すタイプなど、機構ごとの違いを事前に把握することが重要です。

解錠に必要な工具は想像以上に多岐にわたります。代表的なものとして、1) 六角レンチセット(3〜8mm) 2) プラス・マイナスドライバー(長軸タイプが望ましい) 3) スライドハンドル付きソケットレンチ 4) 非常開錠キー(メーカー純正) 5) ドアクローザー固定ピンを抜くためのラジオペンチ 6) 夜間用にLEDヘッドライト、この6点を「扉開放キット」として専用バッグにまとめ、受付横と夜勤室の2カ所へ常備すると取り出し時間を短縮できます。

手順書レベルで具体化すると、停電発生→スタッフBが扉番号を呼称しながら工具を持参→シリンダーカバーをマイナスドライバーで外す→六角レンチで90度回転→ロックバー解除→扉を15cm開けて異音・異物を確認——という流れです。ここでポイントになるのが「呼称しながら」です。声に出すことで周囲に状況を共有でき、二重対応や工具の紛失を防げます。

続いてエレベーターの安全確認です。エレベーターには地震発生時に最寄り階で停止させ、ドアを開放する「地震時自動着床装置」が搭載されています。この装置が正常に機能すれば閉じ込め事故を大幅に減らせますが、バッテリー寿命(約5年)や制御基板の劣化で作動しないこともあります。保守契約の見直し時には、1) 自動着床装置の起動テストを年2回以上含むか 2) バッテリー容量の定期測定が契約書に明記されているか 3) 夜間・休日の緊急対応時間が60分以内か、の3点を必ずチェックしましょう。

点検の際は保守業者だけでなく施設側の担当者も立ち会い、装置が動作する瞬間を目視確認します。専門用語で「着床確認ランプ」が緑点灯になれば正常、赤点灯なら異常という判定基準がありますが、施設担当者が色の意味を理解していないと見逃しにつながるため、点検後15分以内にチェックシートへ判定結果を記録し、写真をクラウド共有する仕組みを組み込むと安心です。

非常口は「出口があるだけ」で安全が確保されるわけではありません。廊下に置かれた車いす、折りたたみベッドなどの障害物が避難を妨げないよう、週次巡回で通路幅を90cm以上確保するチェックリスト運用が効果的です。特に大規模地震後は什器が移動して塞がるケースが多いため、巡回時に扉を全開放した状態で固定し、避難経路の見通しを物理的に確保する手順を追加してください。

季節要因にも目を向けましょう。豪雪地域では非常口付近が積雪でふさがれるリスクが高まります。雪が30cm積もった段階で除雪班を招集する「積雪トリガー」を設定し、スコップや融雪剤を格納した「冬季備蓄ボックス」を出口横へ設置する方法が有効です。凍結には塩化カルシウム散布が一般的ですが、高齢者の転倒を防ぐため粒径3mm以下の細粒タイプを選び、散布量を1平方メートルあたり50gと明記した計量スコップをセットで備えておくとムダがありません。

一方、台風・豪雨シーズンには強風で飛来物が非常口を塞いだり、浸水でドアが開かなくなる恐れがあります。これに備えて、土嚢(どのう)や止水板を常時3段分スタックし、警報発令時に設置する手順をマニュアルへ組み込みます。止水板はアルミ製の軽量タイプを採用すると女性職員でも扱いやすく、実際の導入施設では設置時間を従来の14分から5分に短縮できた例があります。

最後に、これら扉・非常口・エレベーターに関する対策は単独で完結させず、避難訓練と結びつけることで真価を発揮します。年2回の総合訓練では「停電シナリオ」を設定し、実際に手動解錠と自動着床装置の作動確認を行い、雪害や豪雨を想定した障害物除去まで一連で実践することが、職員の即応能力向上に直結します。訓練後にKPT法で振り返りを実施し、手順書・工具配置・保守契約の改善点を洗い出すサイクルを回すことで、非常災害時の扉開放と安全確保がより確かなものになります。

復旧作業の進め方

医療機器や介護物資の点検

災害からの復旧段階で医療機器や介護物資が正常に使えないと、せっかく確保した安全な環境も台無しになってしまいます。ですから「点検の仕組みを平時から作り込んでおくこと」が、復旧速度と利用者の安全を左右する鍵になります。

まずは機器と物資のリストアップから始めます。人工呼吸器、輸液ポンプ、吸引器、血圧計など生命維持に直結するものを「クリティカル機器」とし、次いで電動ベッド、エアマットなど生活支援機器、そして紙おむつや消毒液など消耗品という順で優先度を可視化します。各機器に「動作確認→消耗品在庫→バッテリー残量」の3項目をひも付け、点検項目を整理すると漏れが出ません。

週次スケジュールの例としては、月曜日の朝に夜勤者が人工呼吸器と輸液ポンプの動作チェックを行い、火曜日に設備担当がバッテリー残量を一覧表に追記、水曜日に介護士が吸引ボトルやチューブのストック数をカウント——といった具合に担当と曜日を固定すると習慣化しやすくなります。月次点検では、機器を一斉停止させてメンテナンスモードに入り、ソフトウェアアップデートやキャリブレーションまで実施します。毎月第3金曜日を「フルメンテナンスデー」と設定し、外部業者の巡回点検を同日に合わせれば、職員の立ち合い時間も最小化できます。

こうした点検結果を紙のシートで管理すると、災害時に紛失・劣化の恐れがあります。そこでバーコード管理システムの導入が効果的です。具体的には、①機器一つひとつに耐水ラベルのバーコードを貼付、②ハンディスキャナーまたはスマートフォンを使用して読み取り、③クラウド台帳へ自動反映、という3ステップで運用します。読み取りアプリは月額数千円のSaaS型を選ぶと初期開発が不要で、職員のスマホにインストールするだけでスタートできます。

費用感の目安は、ハンディスキャナー2台で約6万円、ラベルプリンター3万円、SaaS使用料が1ユーザーあたり月500円前後です。導入初年度は機器100台規模なら総額20~25万円程度で収まるケースが多く、点検結果の転記ミスや台帳更新の手間を考えると十分ペイできる投資と言えます。

点検の結果「故障の兆候あり」や「バッテリー残量が規定値を下回った」ことが判明した場合、代替機を素早く確保できるルートをあらかじめ準備しておくことも欠かせません。自施設内に待機機を置くのが理想ですが、スペースや予算の制限がある場合は、同法人の他事業所と共有在庫システムを組む方法があります。また、レンタル会社とは「電話一本で4時間以内に届ける」「物流が遮断された場合は最寄り倉庫から職員が引き取りに行く」といった緊急時条項を盛り込んだ契約を結んでおくと安心です。

メーカーとの保守契約も確認しておきましょう。出張修理の到着時間、代替機貸出の有無、部品在庫の拠点など、数字で取り決めておくことでトラブル時の交渉がスムーズになります。特に夜間・休日に対応可能なホットラインを契約に含めると復旧速度が大きく向上します。

こうした体系的な点検スキームを整えておけば、災害発生後も「機器が動かず治療が中断する」「在庫不足でケアが停滞する」といった二次的な被害を防げます。結果として利用者の健康と施設の信頼を守り、復旧作業を加速させることにつながります。

家族への連絡と情報共有

介護施設で災害が発生すると、家族は「無事だろうか」という不安で頭がいっぱいになります。その不安を最小限に抑えるために、情報提供はスピードと確実性が命です。そこで効果を発揮するのが、SMS一斉配信・施設公式SNS・自動音声応答を組み合わせた三層構造のプッシュ型連絡網です。

第一層のSMS一斉配信は、ガラケー世代からスマートフォン利用者までリーチできる点が強みです。あらかじめ家族の電話番号をクラウド型メッセージサービスに登録しておき、「地震発生・避難中」「全員安全確認済み」などフェーズ別テンプレートを用意しておけば、発信作業は1クリックで完了します。文字数制限を考慮し、要件・場所・次回連絡予定時刻の3点に絞ると読みやすさが向上します。

第二層の施設公式SNSは、詳細情報を随時アップデートする拠点として機能します。Twitter(現X)やLINE公式アカウントで写真付き投稿を行えば、停電や断水の状況、避難先での食事風景などリアルタイムで視覚的に伝えられます。ハッシュタグ「#施設名_災害情報」を固定しておけば検索性も高まり、デマ拡散を防止する効果も期待できます。

第三層の自動音声応答(IVR)は、通信が混雑してSMSやSNSが届きにくいときのバックアップです。外部のIP電話サービスと連携し、「〇〇施設です。現在〇月〇日〇時、入居者の安全を確認し、館内待機しています。次回更新は2時間後を予定しています」といった録音メッセージを流します。回線は同時100通話以上に対応できるプランを選ぶと、ピーク時でもつながりやすくなります。

連絡先管理では個人情報保護法(正式名称:個人情報の保護に関する法律)を無視できません。収集目的は「災害時の安否連絡」に限定し、同意書で明示的に取得することが前提です。データベースは暗号化ストレージに保管し、アクセス権を「施設長・事務長・夜勤責任者」の3ロールに限定。退所者の情報は速やかに削除し、年1回ログを管理者が監査すると安全性が大幅に高まります。

家族からの問い合わせを一手に受け止めるためのコールセンター機能も欠かせません。コールセンターと言っても大がかりな設備は不要で、クラウドPBXを利用すればパソコンとヘッドセットだけで開設可能です。災害時は「一次受け:事務スタッフ」「二次受け:看護師」の二段階体制を敷き、FAQスクリプトを共有しておくと応答品質が均一化します。通話は自動録音し、日時・担当者・要望をCRMに自動で紐づける設定にしておけば、後追い対応が漏れません。

情報提供は一度出して終わりではなく、事態が収束するまで定期的に更新することで信頼が生まれます。おすすめは「発生日」「被害状況」「復旧見通し」を盛り込んだ定期報告フォーマットです。例を挙げると、

①発生日:2025年9月10日12時34分

②被害状況:けが人なし、給食室の配管破損

③復旧見通し:明日14時までに修理完了予定

という3行構成。これをSMS→SNS→IVRの順に同一内容で発信し、時刻を揃えることで情報のブレをなくします。更新頻度は発生直後は1時間ごと、安定後は3時間ごと、復旧フェーズでは朝夕の2回など段階的に減らすと、家族の安心感と職員負担のバランスが取れます。

さらに、多言語メッセージや聴覚障害者向けのリアルタイム文字通訳アプリを組み合わせると、多様な家族構成にも柔軟に対応できます。こうした仕組みを平時からテスト運用し、「連絡が届く・つながる・理解できる」環境を整えておくことが、非常時の混乱を最小限にする鍵になります。

外部支援の活用とボランティアの協力

外部支援を最大限に引き出す第一歩は、自治体・社会福祉協議会・民間企業との地域防災協定を正式に締結することです。手順としては、①リスク分析結果を基にした協力ニーズの整理、②施設長と危機管理担当が自治体防災課へ協議申請、③三者協議で物資・人材・情報提供の範囲を明文化、④法務確認を経た覚書(MOU)の作成、⑤理事会承認後に署名・押印という流れが一般的です。発動条件は「震度5強以上」「避難勧告発令」「ライフライン48時間停止」など定量化しておくと、現場が迷わず要請できます。

締結後は、協定の具体的な運用手順書を共有サーバーに保存し、平時から月1回のオンライン連絡会でアップデートする仕組みをつくりましょう。例えば、民間物流会社と協定を結ぶ場合は「発災12時間以内に常温食品500食を届ける」「自社倉庫からの搬出指示はFAXとメールを併用」など、タイムスタンプ付きのタスクを細部まで決めておくと実効性が高まります。

つづいて介護ボランティア登録制度の活用です。受入れ手続きは、①写真付き身分証による本人確認、②ボランティア保険加入の確認、③30分程度の簡易研修(感染症対策・プライバシー保護・移乗介助の基礎)を必須化するとトラブルを防げます。活動範囲は「車椅子移乗介助は2人1組」「物資仕分けは倉庫エリアのみ」などゾーニングで明確化し、ボランティア手帳にスタンプを押してタスク完了を可視化すると管理が容易です。

夜間帯や介護度の高い利用者が多いタイミングには、PT(理学療法士)や柔道整復師など専門資格を持つ外部支援者に限定的な医療的ケア補助を依頼すると安全性が向上します。逆に物資運搬やベッドメイキングは学生ボランティアでも対応可能なため、スキルマッチング表を事前に作成しておくと配置決定がスムーズです。

外部支援の効果測定にはKPIを設定します。例として「避難所設営に要した延べ作業時間▼30%」「移乗介助1件あたりの職員投入人数▼40%」「利用者満足度アンケートで『安心感があった』回答率80%以上」など具体的な数値を置きましょう。データ収集はGoogleフォームにQRコードを紐付け、ボランティアが終了時にスマホ入力する仕組みにするとリアルタイムで可視化できます。

最後にフィードバックと感謝のサイクルです。活動終了後72時間以内に感謝状を送付し、1週間以内にA4一枚の活動報告書(成果・課題・次回提案)をメール配信すると、支援者との信頼感が飛躍的に高まります。年次では「協力者交流会」を開催し、成功事例や改善点を共有することで、次年度以降の協定更新や新規ボランティア獲得へとつながります。