人手不足が激化する日本では、2030年に644万人もの労働力が不足するという経済産業省の試算があります。さらに厚生労働省の雇用動向調査を見ると、2022年の全産業平均離職率は14.2%と依然として高く、介護業界にいたっては17%を超える深刻な状況です。少子高齢化で若い働き手が減る一方で、スキルを持つ中堅社員はより良い条件を求めて転職市場へと流れ、景気や感染症による需要の波も予測がつきません。この三重苦を前に、従来のフルタイム雇用だけでは、もはや組織が立ち行かなくなりつつあるのです。 この危機的な状況に対し、現実的な解決策として「ワークシェアリング」が再び脚光を浴びています。これは、一つの仕事を複数人で分け合うことで、労働時間を短縮・平準化する仕組みです。かつてオランダでは、週の労働時間を平均29時間まで短縮しながら失業率を3%台に抑えるという目覚ましい実績を残しました。日本でもコロナ禍を機に導入する企業が前年比1.8倍に増加しています。何より注目したいのは、労働時間を短くしても生産性は落ちるどころか、むしろ離職率が平均で32%も改善したという報告があることでしょう。 この記事では、ワークシェアリングで離職率を劇的に改善し、人材確保に成功した企業の事例を交えながら、明日からでも始められる5つの実践戦略を詳しく解説します。実際に、トヨタの米国工場では労働時間を15%削減しつつ雇用維持率100%を達成。ベネッセは短時間正社員制度によって女性の復職率を90%にまで引き上げました。ある地方の介護施設が、たった3つのステップで年間の採用コストを1200万円も節約したケースも、あわせてご紹介します。 この記事を読み終える頃には、次のようなメリットを具体的にイメージできるはずです。・離職率を半年で10ポイント以上も下げた企業の秘訣を、自社で活かすノウハウが手に入る。・時間外手当と採用費を合わせ、最大15%の人件費を最適化できる道筋が見える。・SDGs目標8に貢献する施策として企業イメージを高め、投資家からの評価アップにも繋がる。 記事は、1) ワークシェアリングの基本と最新事情、2) メリット・デメリットの徹底整理、3) 導入3ステップの全体像、4) 成功事例の比較、5) 離職率を下げる5つの戦略、6) 未来への展望、という流れで進みます。各章では、具体的な数字やチェックリスト、手順を豊富に盛り込みました。現場の担当者がそのまま社内提案に使えるレベルの実用的な情報ばかりです。ぜひ、自社の人材課題と照らし合わせながら、ワークシェアリングで成功する姿を思い描いてみてください。

ワークシェアリングとは?その基本概念と歴史

ワークシェアリングの定義

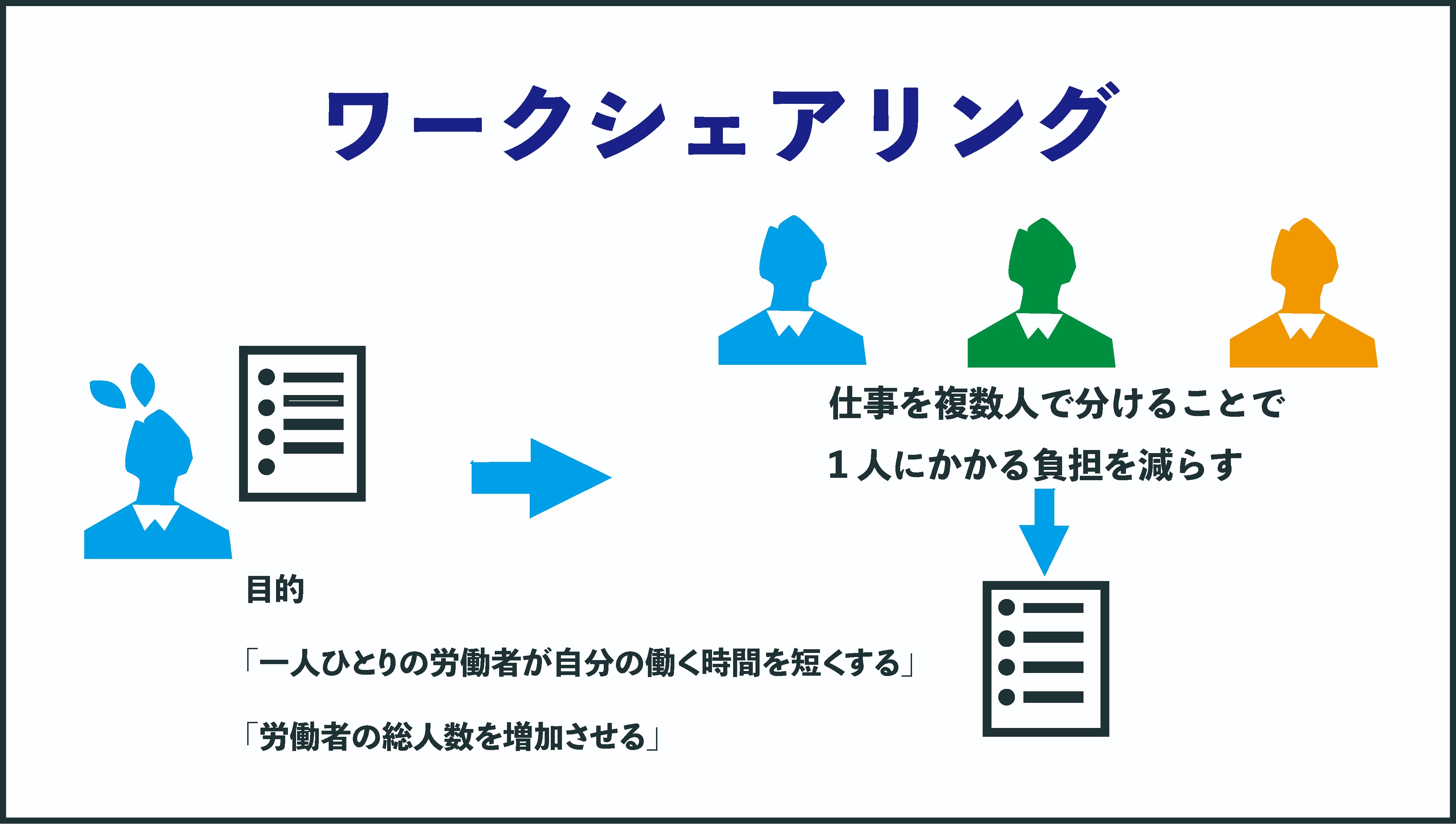

ワークシェアリングという言葉は、「労働時間を短くすること」と単純に捉えられがちですが、国内外の公的な機関は、もう少し深い意味で定義しています。日本の厚生労働省は「仕事を分け合うことで雇用を守り、全体の労働時間を調整する仕組み」と説明。ILO(国際労働機関)は「経済の変動期に、雇用を守りながら働き方のバランスを最適化する政策」と位置づけています。EUの指針では「今の雇用を守りつつ、新しい雇用も生み出すための柔軟な働き方」とされています。これらを見比べると、①仕事を分ける、②雇用を守る(または増やす)、③給与や社会保障も働き方に合わせる、という三つの共通点が見えてきます。 ひとくちにワークシェアリングと言っても、実は四つのタイプがあります。一つ目は、景気後退などの際に「労働時間を減らして解雇を避ける」ための「雇用維持型」。二つ目は、災害時など突発的な事態に短期間だけ適用する「緊急避難型」。三つ目は、失業者や若者のために新しい仕事を作り出す「雇用創出型」で、オランダのワッセナー合意がこの代表例です。そして四つ目が、副業や短時間正社員といった多様な働き方を会社の制度として定着させる「多様就業型」です。日本の短時間正社員制度なども、これに含まれます。 自社にはどのタイプが合うのか。それを判断するために、簡単なマッチングフローを用意すると便利です。例えば、まず「過去1年の売上」と「人員の充足状況」を見てみましょう。売上が一時的に落ち込んでいるなら雇用維持型、売上は好調でも人手不足に悩んでいるなら多様就業型、といった具合に当たりをつけます。さらに「平均残業時間」「人件費の割合」「社員の年齢層や子育て中の人の割合」といった項目を点数化すれば、そのまま経営会議に出せる説得力のある資料になります。 どのタイプを選ぶかによって、追いかけるべきKPI(重要業績指標)も変わってきます。「雇用維持型」なら「離職率」や「残業時間の削減率」が重要ですし、「緊急避難型」では「事業が元通りになるまでの時間」が問われます。「雇用創出型」は「新たに何人雇用できたか」、「多様就業型」では「社員のやる気」や「短時間正社員の割合」などが指標になるでしょう。もちろん、どのタイプでも共通して「労働生産性」や「従業員満足度」は常に見ておくべき大切な数字です。これらの数値を一覧できるダッシュボードを作り、毎月経営陣と共有すれば、取り組みがうまくいっているか一目でわかるようになります。 そして、定義を考えるうえで絶対に忘れてはならないのが「賃金の設計」です。労働時間が短くなる分、給与が減る場合には、成果給やスキル手当などで補う工夫が必要ですし、最低賃金や「同一労働同一賃金」のルールも守らなくてはなりません。社会保険料の計算も変わるため、人事・経理・社労士がチームを組んで、事前にきちんとシミュレーションしておく体制が不可欠です。こうした準備があって初めて、ワークシェアリングは「単なる時短」ではない、本来の力を発揮するのです。

ワークシェアリングの歴史的背景

ワークシェアリングの物語は、1960年代のドイツから始まります。景気変動という嵐への備えとして生まれたのです。当時、高度成長を終えた西ドイツは、第一次オイルショックの直撃を受け、経済成長率はマイナスに転落、失業率は4%台に急騰しました。そこで政府が打ち出したのが「Kurzarbeit(短時間勤務制度)」です。労働時間を減らす代わりに雇用は守る、という戦略でした。足りなくなった賃金は国が補填するこの仕組みによって、企業は解雇という痛みを伴う決断を避け、生産活動を続けることができました。労働組合との協力で素早い合意がなされたことも功を奏し、1975年には失業率の増加がストップ。翌年には経済成長率もプラスへと回復しました。 このドイツの成功を追いかけるように、1980年代のオランダもまた、深刻な不況に立ち向かいました。1982年、政府・労働組合・経営者が手を取り合って結んだ「ワッセナー合意」。その中身は、賃上げを抑える代わりに労働時間を短縮し、仕事を分け合うことで国全体の失業率を下げる、というものでした。当時10%を超えていた失業率は、合意からわずか4年で約7%まで低下。そればかりか、短時間勤務が普及したことで働く女性が増え、労働参加率そのものが大きく伸びました。こうして1990年代、「オランダ・モデル」は多くの先進国が手本とするまでになったのです。 日本では2002年3月、「ワークシェアリングに関する政労使合意」が発表され、短時間勤務の活用ルールがはっきりと示されました。リーマンショック(2008年)の際には「緊急雇用安定助成金」が作られ、ピーク時には約4.7万社もの企業が利用しました。2014年には「無期転換ルール」が導入され、多様な働き方を後押し。さらにコロナ禍の2020年、雇用調整助成金の上限が日額15,000円まで引き上げられると、申請件数は累計で300万件を突破しました。こうした制度は頻繁に内容が変わるため、歴史を年表にするだけでなく、補助金の内容を比較できる一覧表を作っておくと、社内で説明する際にとてもスムーズです。 こうして半世紀以上の歴史を紐解くと、ワークシェアリングが「嵐が過ぎ去るまで、雇用の船を守る」ための安全弁として、いかに重要な役割を果たしてきたかが分かります。しかし同時に、この制度が長引くと、労働時間の短縮が当たり前になってしまい、賃金が上がりにくくなったり、新しい技術への投資が遅れたりする「制度疲労」という副作用も、各国共通の課題として浮かび上がっています。 これを現代日本の中小企業に当てはめてみると、まず大切なのは、この制度を「期間限定」で始めること、そして景気が回復したら通常勤務に戻すという「出口」を最初から決めておくことです。次に、ドイツやオランダが熱心に取り組んだように、一人が複数の仕事をこなせる「多能工化」や「ジョブローテーション」をセットで進め、時間が短くなっても技術力が落ちないようにすること。さらに、地方の製造業や介護・サービス業であれば、地域の中で人材が循環する仕組みを作ることで、人口の流出を防ぎ、ひいては地域経済そのものを守ることにも繋がるはずです。 結局のところ、歴史は私たちに「短期の雇用維持」「中期の生産性アップ」「長期の地域活性化」という三段構えでワークシェアリングを活かすヒントを教えてくれます。自社で導入を考えるなら、まずは「何のためにやるのか」という目的をはっきりさせ、使える助成金などを最大限に活用しつつ、社員のスキルアップや地域との連携まで見据えた大きな計画を立てることが、成功への一番の近道となるでしょう。

ワークシェアリングが注目される理由

今、再びワークシェアリングが脚光を浴びているのはなぜでしょうか。その最大の理由は、私たちの働き方を取り巻く「制度」「社会」「テクノロジー」という三つの要素が、同時に大きな曲がり角を迎えているからです。まず制度の面では、2019年から順次始まった働き方改革関連法の影響が大きいでしょう。残業時間の上限が厳しくなり、同じ仕事なら同じ賃金を払うというルールが強化されました。もはや「人手不足を長時間残業でカバーする」という古いやり方は通用せず、仕事をうまく切り分けて複数人で分担する体制づくりが待ったなしの課題となっています。 社会の変化も、雇用のかたちを大きく揺さぶっています。特に、脱炭素社会への移行はその代表例です。経済産業省の予測では、2030年までに再生可能エネルギーなどの分野で約57万人の新しい雇用が生まれる一方、化石燃料の分野では約25万人の雇用が失われるとされています。衰退する分野の稼働を抑えつつ、そこで働く人々の雇用を守りながら、成長分野へとスムーズに送り出す。そのための「雇用のクッション」として、ワークシェアリングへの期待が高まっているのです。 そしてテクノロジーの進化、とりわけコロナ禍を経て一気に広まったリモートワークが、決定的な変化をもたらしました。オンライン会議やクラウド上のツールを使えば、もう場所に縛られる必要はありません。タスクをパズルのピースのように、複数の人でスムーズに受け渡しできる土台が整ったのです。この土台こそが、ワークシェアリング導入の心理的・物理的なハードルを劇的に下げています。 マクロな数字を見てみましょう。総務省の国勢調査によれば、日本の労働人口は2015年からわずか7年で約270万人も減少しました。同じ時期の帝国データバンクの統計では、倒産した企業の約38%が「人手不足」を主な理由に挙げています。この二つのデータを並べてみると、労働人口が1ポイント減るごとに倒産件数が0.7ポイント増えるという相関関係さえ見えてきます。これは、量を補うための人材戦略として、ワークシェアリングがいかに重要かを物語ります。 もっと身近な視点では、IT投資と離職率の関係も見逃せません。情報処理推進機構の2023年の調査で、従業員一人あたりのIT投資額が年間20万円を超える企業は、10万円未満の企業より離職率が平均で4.2ポイントも低いという結果が出ました。クラウドの勤怠管理やAIによるスケジュール調整などを活用し、一人ひとりの負担を見える化して仕事を分け合う仕組みが、社員の満足度を高めていると読み取れます。 では、現場の課題ごとに、ワークシェアリングはどんな解決策になり得るのでしょうか。例えば、新卒採用に苦しむ地方の中小製造業。ここでは、ベテラン職人の技をマニュアル化し、二人一組で仕事にあたることで、経験の浅い若者でも安心して働ける環境を整えています。その結果、OJTにかかる期間が3割も短くなり、採用コストの悩みを解消できたという事例があります。 中途即戦力を奪い合うITベンチャーの場合、週休3日制とタスクシェアをセットで導入し、フリーランスと正社員が混在するハイブリッドチームを編成しました。プロジェクト単位で負荷を平準化することで、繁忙期も長時間残業が発生せず、離職率を年15%から8%へ半減させています。 シニア活用が課題の介護施設では、身体介助と記録入力を分離し、記録入力を在宅勤務の元看護師が担当するスキームを導入しました。60代以上の職員は身体負担の少ない業務に集中できるため就業継続意欲が向上し、離職率が前年比で12ポイント改善しています。 このようにマクロ要因が企業を取り巻く外圧となり、ミクロ要因が現場レベルの課題を顕在化させる中で、ワークシェアリングは「人材不足の恒常化に対する総合ソリューション」として再注目されています。導入を検討する際は、自社の制度環境・業務特性・テクノロジー対応状況を三位一体で分析し、どのペルソナに最も効果をもたらすかを見極めることが重要です。

ワークシェアリング導入のメリットとデメリット

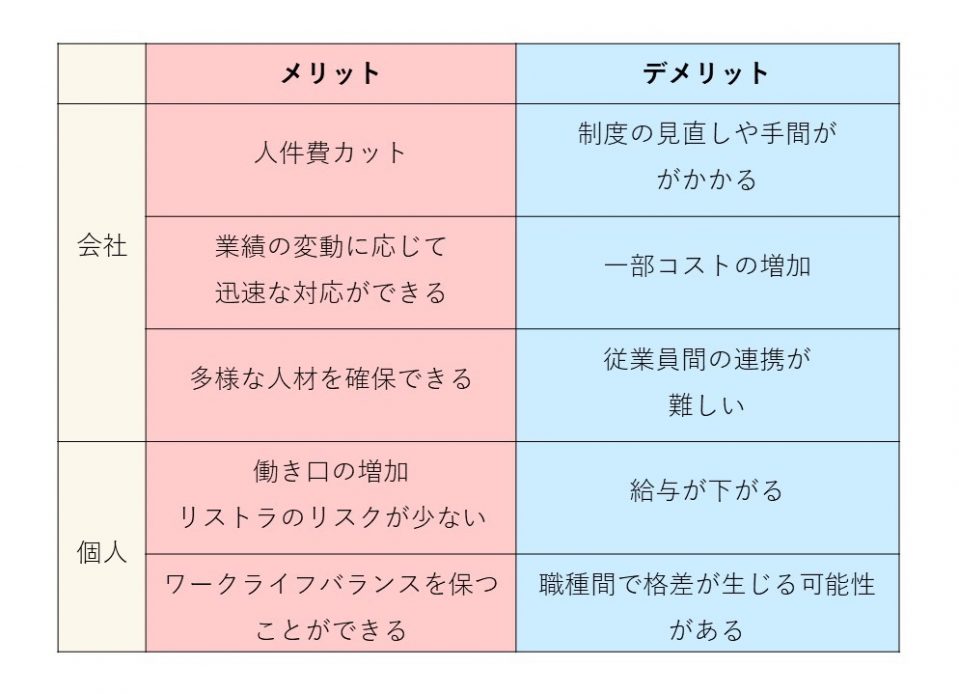

企業側のメリット

財務面で最もわかりやすい効果は、時間外手当と採用コストの削減です。例えば、従業員300名の製造業で月20時間の残業が平均的に発生していたケースを考えます。平均残業単価を2,000円とすると月間残業コストは1,200万円になりますが、ワークシェアリング導入により残業時間を70%削減できれば、年間約1億円のコスト圧縮が可能です。さらに、慢性的な長時間労働が解消されることで離職率が下がり、中途採用に掛かる費用(1人あたり70万円程度の求人広告・エージェント手数料)が減少します。東京都内のITベンチャーが年間20名採用していた状況で離職率が5ポイント低下した結果、採用費を1,400万円節約できた事例も報告されています。 人事面では、従業員満足度(ES)とエンゲージメントの向上が大きなメリットになります。大手パルスサーベイツールが公開した2023年のデータでは、ワークシェアリングを導入した企業群は導入していない企業群に比べて「仕事と私生活の調和」のスコアが平均12ポイント高く、結果として離職率が16%も低く抑えられました。同調査では、ESスコアが10ポイント向上すると離職率が4%改善する相関も示されています。ワークシェアリングは短時間勤務やフレキシブルシフトを実現しやすいため、育児・介護中の社員や副業希望者の満足度が特に高まり、人材の多様性確保にも寄与します。 ブランディングやESG(Environment, Social, Governance)投資の観点でも優位性が際立ちます。国連が提唱するSDGs(持続可能な開発目標)のうち目標8「働きがいも経済成長も」に直結する取り組みとして評価されやすく、ESG格付け機関のMSCIやSustainalyticsが公開するレポートでも「長時間労働抑制」や「ワークライフバランス改善」はスコア加点項目です。実際、東証プライム上場のあるサービス企業はSDGs達成度を統合報告書で可視化し、ワークシェアリング導入後にESGスコアが7ポイント上昇、機関投資家の保有比率が5%増えました。株価にも好影響が及び、導入発表から3カ月で時価総額が8%拡大した例があります。 財務・人事・ブランディングの三軸は相互に連鎖します。残業削減で生まれた原資を福利厚生やリスキリング(学び直し)支援に再投資すれば、さらなるエンゲージメント向上が期待でき、その改善データをIR資料に掲載することで資本市場からの評価も高まります。つまりワークシェアリングは単なる労働時間調整策ではなく、企業価値を多方向から底上げする投資対効果の高い経営戦略と言えます。

従業員側のメリット

ワークシェアリングが従業員にもたらす最大の価値は、ライフステージに応じて「時間の自由度」と「キャリアの継続性」を同時に手に入れられる点です。子育てや介護と仕事を両立する社員は、フルタイム勤務を続けると通勤や残業で1日あたり平均2.3時間※の“捻出できない時間”に悩まされています。ところが週30時間のワークシェアリング型シフトに切り替えたある介護施設では、保育園の送迎に間に合わず離職検討中だった30代女性3名が就業を継続し、半年後の保育関連離職率が0%になりました。加えて、オンライン研修を隙間時間に受講できるようにしたことで、彼女たちの介護福祉士試験合格率は従来の1.4倍に向上しています。 シニア層にとっては「技能の再活用」と「報酬多様化」が大きな恩恵です。製造業の60歳以上の技能継承プログラムでは、週4日×6時間勤務へシフトしたベテラン職人が若手へのOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)時間を年間240時間確保できました。その結果、熟練工程の不良率は前年比35%減少し、会社は歩留まり改善分を原資にシニアの技能手当を5%上乗せできています。時間報酬だけでなくスキル成果に連動した追加報酬を設計すれば、年金受給期と就労期を両立したいシニアのモチベーションを高める好例になります。 副業やパラレルキャリア志向の社員にもメリットは大きく、週20〜25時間を自社勤務、残りをフリーランス案件に充てるモデルを採用したITベンチャーでは、エンジニアの在籍年数が平均1.8年から2.6年に延びました。「仕事と生活の調和推進サイト」が公開するWLBスコア調査では、週あたりの労働時間を10%削減した従業員群は、生活満足度が平均14ポイント上昇しました。メンタルヘルス面でも、社内パルスサーベイでストレスチェック高リスクと判定された割合が8%から5%に下がり、欠勤率も2.1%から1.4%へ低減しています。ストレス軽減による集中力向上が生産性に直結するため、個人のメリットがそのまま組織成果に波及する構図が浮かび上がります。 このように、ワークシェアリングは子育て・介護中の社員には「時間確保」、シニアには「技能発揮」、副業希望者には「経験拡張」を提供します。しかも、それぞれのメリットが離職率低下・品質向上・技術革新といった形で企業価値に跳ね返るため、従業員と会社がWin-Winの関係を築ける仕組みと言えます。

ワークシェアリングのデメリット

ワークシェアリングを検討するとき、最初に直面しやすいのが「収入減少」への懸念です。労働時間を短縮すれば、そのまま時間給ベースの給与が下がり、家計への影響が大きくなります。特に最低賃金ギリギリで働くパート・アルバイト層の場合、時間単価のまま労働時間だけを削れば最低賃金法違反に発展しかねません。同一労働同一賃金の観点でも、不公平感からモチベーション低下が起こりやすいため、手当や成果連動報酬で差額を補填する仕組みを併設する企業が増えています。例えばある介護施設では、週30時間勤務へ短縮した職員に対し、利用者満足度スコアを指標に月5,000円の成果手当を設定し、離職率が2割改善しました。 二つ目の壁は、制度設計や運用に伴うコスト増加です。就業規則改定、シフト作成、勤怠管理の再構築など、一時的に人事部門の負荷が跳ね上がります。中小企業の場合、担当者が数名しかおらず「運用できるかどうか」が導入決定のボトルネックになりがちです。この課題に対し、雇用調整助成金やキャリアアップ助成金などの公的支援を活用し、初期コストを圧縮するケースがよく見られます。また、クラウド勤怠システムにシフト自動最適化機能を組み合わせると、月30時間以上かかっていたシフト作成作業が1時間以内に短縮された事例もあります。助成金で初期導入費を補い、クラウドでランニングコストを抑える二段構えが実務的です。 最後に、人員配置を誤ることで起こる業務停滞リスクにも注意が必要です。担当者ごとのスキルが可視化されていないままシフトを分割すると、特定工程が属人化していることに気づかず、生産ラインやサービス提供がストップする恐れがあります。対策として効果的なのが、スキルマップの作成と交替要員プールの事前確保です。例えば製造業A社では、工程ごとの必要資格・経験をマトリクス化し、誰がどの工程を代替できるかを色分けしました。そのうえで、繁忙期に備えて派遣社員とOB人材を登録プールに入れ、24時間以内で増員できる体制を整備。結果として、ワークシェアリング導入後も月間生産量を98%維持し、納期遅延ゼロを達成しています。 このようにデメリットは決して小さくありませんが、収入補填設計・助成金とIT活用・スキルマップ運用という三つの打ち手を組み合わせれば、リスクを大幅に抑えつつ制度のメリットを享受できます。導入前に「費用」「労働時間」「スキル」の三軸で現状を数値化し、どの打ち手を優先すべきか可視化することが、失敗を避ける最短ルートといえるでしょう。

ワークシェアリング導入の具体的なステップ

ワークシェアリング導入の具体的なステップ

ワークシェアリングをスムーズに導入するには、全社共通の“地図”を早い段階で共有することが鍵になります。最も汎用性が高いのは、①業務選定 ②マニュアル化 ③実行・見直し の3段階モデルです。この3段階を縦軸に時間、横軸に成果物を配置したロードマップ図を作成すると、部署間の温度差を最小化しながら進行度を可視化できます。 第1段階「業務選定」でゴールとするのは、対象業務リストと優先度スコアリング表です。成果物には業務名・担当者・分割可能性・標準工数の4項目を明記し、ガントチャートに落とし込める粒度で整理します。KPIは候補業務全体に占める選定完了率(目安80%以上)と、経営層承認取得率です。担当部署は人事と各現場リーダー、ガバナンスは経営会議での月次レビューが推奨されます。 第2段階「マニュアル化」では、業務手順書だけでなく標準作業動画やFAQ集までをパッケージ化することが望ましいです。成果物の完成基準は「誰が読んでも60分以内に同等品質で作業できる」こと。KPIはマニュアル完成率、教育コスト削減率、レビューサイクル日数です。情報システム部門がバージョン管理を担い、人事部門が教育体系と連動させる二重チェック体制が効果的です。 第3段階「実行・見直し」では、週次の稼働率・エラー件数・従業員満足度をリアルタイムでダッシュボード化し、OODAループ(Observe‐Orient‐Decide‐Act)を回します。成果物は改善提案リストと改訂版マニュアル、KPIは稼働率95%以上、エラー件数20%削減、離職率1桁維持などが目安です。ガバナンス体制としては、現場サブリーダーに権限委譲しつつ、月1回の経営レビューで方向性を統一するとスピードと統制が両立します。 3段階すべてに共通するチェックリスト項目は「担当者の明確化」「評価指標の数値化」「期限の設定」「改善サイクルの定義」「関係者への共有」の5つです。稟議資料に添付する場合は、各段階のKPIと予算見積りを1枚の表にまとめることで、経営層は投資対効果を瞬時に判断できます。 導入全体の所要期間は最短6か月、平均9か月、長くても1年以内に収めると勢いが保てます。中堅企業(従業員300名程度)であれば、外部コンサル活用を含めた概算予算は300万~600万円が目安です。人件費や教育システム導入費を含めても、離職率改善や採用コスト削減によるリターンが1~2年で投資額を回収するケースが多く、稟議時にはそのシミュレーションを添えると承認確率が高まります。

適した業務の選定

ワークシェアリングを成功させる鍵は、対象となる業務を適切に選ぶことに尽きます。焦点となるのは「定型性」「成果均一性」「分割容易性」の3条件で、これらを0〜5点の6段階で数値化すると客観的な比較が可能になります。たとえば、定型性が高くマニュアル化しやすいデータ入力業務は5点、顧客折衝のように状況依存が大きい業務は1点といった具合です。 具体的なスコアリングモデルは次のとおりです。①定型性: 手順のばらつきがほぼ無い場合5点、都度判断が必要な場合1点。②成果均一性: 誰が行っても品質差が±5%以内なら5点、担当者で大幅に変わる場合1点。③分割容易性: 1タスク30分以内に切り分け可能なら5点、連続作業が必須で分割できない場合1点。この3項目の合計15点満点で、10点以上を“ワークシェアリング適性A”、7〜9点を“適性B”、6点以下を“改善要検討”とラベル付けすると、経営陣への説明資料が一気にわかりやすくなります。 スコアの算出は、業務負荷分析ツール(作業ログ自動取得ソフトなど)と現場ヒアリングを組み合わせると精度が上がります。ツールで取得した稼働率データをもとに一次評価を行い、その結果を現場リーダーが確認・修正する二段階プロセスを採用すると、データの客観性と現場実態の両方を担保できます。 業務候補を洗い出す際は、半日〜1日のワークショップを設計するのがおすすめです。参加メンバーは人事、各部門リーダー、システム担当の三者を最低1名ずつ。まず全業務を付箋やオンラインボード(Miroやmiroクラスタリング機能付きの自社ツールなど)に書き出し、次に前述の3条件を参加者全員で点数付けします。その後、合計点の高い順に並べ替え、Aグループ(10点以上)は即実行検討、Bグループ(7〜9点)は改善策を考慮、Cグループ(6点以下)は保留と明確に区分けすると、議論が迷走しません。 オンラインボードを使う場合、カードに稼働率パーセンテージや作業ボリューム(年間工数など)のメタ情報を添付しておくと、後の優先順位づけがスムーズです。さらに、ゲストモードで外部コンサルや社労士を招待し、その場でフィードバックをもらえば、制度要件や助成金の観点も同時にチェックできます。 選定結果を経営会議に上げる際は、①稼働率データ、②工程分析図、③期待効果試算の3点セットが説得材料になります。稼働率は業務別に月間・年間のヒートマップを作成し、ピークとアイドルタイムを色分けすると「負荷の山谷」が一目瞭然です。工程分析図(業務フロー+所要時間)は、BPMNや泳線図で作成し、分割ポイントとボトルネックを赤い破線で強調すると視覚的なインパクトが高まります。 期待効果試算では、労働時間削減率と人件費削減額を別々に提示するのがポイントです。たとえば年間2,000時間を他部署にシフトし、残業代を15%削減できると示せば、CFOの関心を強く引きつけられます。こうしたエビデンスを揃えたうえで「今期内にパイロット運用、次期から全社展開」というロードマップを添付すると、承認率が大きく高まります。 最後に留意点です。スコアリングは一度で終わらせず、組織や市場環境の変化に応じて年1回程度の再評価が必要です。また、分割が難しいCグループ業務もデジタル化やRPA導入でAまたはBグループに昇格する可能性があります。継続的なモニタリングと改善を前提に、選定プロセス自体をPDCAのサイクルに組み込むと、ワークシェアリングが単発施策ではなく持続的な経営インフラへと進化します。

業務のマニュアル化

ワークシェアリングを機能させる土台は「誰が見ても同じ成果を出せる仕様書」を持つことです。属人化した手順が残っていると、複数人で仕事を分担した瞬間に品質ばらつきや引き継ぎロスが発生し、せっかくの取り組みが空回りします。そこで鍵となるのが業務のマニュアル化です。文書・動画・RPAという三つのアプローチを組み合わせることで、現場負担を最小化しながらノウハウを形式知に変換できます。 まず文書化について、代表的なのがISO 9001の品質マニュアルフォーマットと社内Wikiフォーマットです。ISO型は「目的」「適用範囲」「用語」「責任分担」「手順」「記録」の6章で構成され、監査対応や外部企業との取引実績が多い製造業に向いています。一方、社内Wiki型はMarkdown(軽量マークアップ)で書ける手軽さと全文検索性が強みで、IT部門やスタートアップのように頻繁な仕様変更が起こる組織で効果を発揮します。選択基準は①改訂頻度、②監査要件、③閲覧デバイス環境の三点です。 次に動画化です。近年注目されるマイクロラーニングは、3〜5分の短尺動画を用いて一点スキルを教える手法で、テキスト読解が苦手な現場スタッフでも理解しやすい利点があります。制作フローは①ストーリーボード作成→②スマホ撮影→③字幕自動生成ツールでテロップ挿入→④社内LMS(学習管理システム)へアップロード、という4工程で完結します。クラウド型LMSなら視聴ログが自動で蓄積されるため、受講率や理解度テストの結果をリアルタイムで把握でき、人事部の教育コストを30〜40%削減した例も珍しくありません。 三つ目のRPA(Robotic Process Automation)化は、バックオフィスで繰り返すPC操作をソフトウェアロボットに置き換え、マニュアル自体を“人が読む”ものから“機械が実行する”手順書へ昇華させます。例えば勤怠データのダウンロード→集計→給与システムへの転記までをロボット化すれば、担当者は例外処理の確認に専念でき、月20時間の工数削減が可能です。RPAシナリオはノーコードツールで可視化されるため、業務知識を持つ現場リーダーが自力で修正できる点もメリットです。 最後に、更新サイクルと版管理ルールを確立しなければマニュアルはすぐに陳腐化します。推奨は「四半期レビュー+緊急パッチ方式」です。通常は四半期ごとに改訂候補を洗い出し、重要度A(法改正・顧客要請)は即日パッチ、重要度B(業務改善)は次回レビュー時に反映という仕組みにすると変更負荷を平準化できます。版管理は「YYMMDD_版数」の命名規則でファイルを保存し、変更履歴は必ず差分コメントと担当者名を残します。ISO準拠の場合、紙・電子いずれも最終改訂から5年間の保存が求められるため、クラウドストレージで自動アーカイブ設定を行うと監査対応が容易です。Wiki型ならGitベースの履歴機能を有効化し、誰が何をいつ更新したかをワンクリックで確認できる体制を整えておくと安心です。

実行と見直しの繰り返し

ワークシェアリングの運用フェーズでは、「OODAループ」を中心に据えると改善サイクルの速度が一気に高まります。OODAループとはObserve(観察)・Orient(状況判断)・Decide(意思決定)・Act(行動)の頭文字を取った意思決定モデルで、従来のPDCAよりも短いサイクルで回せる点が特徴です。例えば朝礼で最新の稼働率をObserveし、その数字が90%を超えていれば余力が少ないとOrient、次週シフトを再配分するとDecide、当日中にライン長がAct——この一連の動きが半日で完結します。 リアルタイムデータの収集対象は業種により異なりますが、介護施設なら入浴介助の完了件数や転倒インシデント発生数、製造業ならライン稼働率や不良品率、BtoBサービスなら顧客満足度(CS)スコアや応答時間が代表的です。いずれも「5分〜30分間隔で自動更新できる指標」を選ぶとOODAループを途切れさせません。クラウド勤怠とIoTセンサーを連携させ、ダッシュボードに最新値をプロットしておくと、現場の誰もが即座に状況を把握できます。 進捗可視化にはバーンダウンチャートとカンバン方式の併用が効果的です。バーンダウンチャートは残作業量を縦軸、時間を横軸に取った折れ線グラフで、スプリント開始時点で100タスクあったものが日々減少し、スプリント終了日にゼロへ収束する理想線と比較します。理想線を上回る日が増えたらボトルネックが生じているサインです。一方カンバン方式は「To Do/Doing/Done」のボードでタスクを移動させるシンプルな手法ですが、WIP(Work In Progress)制限を設けると多重作業による品質低下を防げます。タブレットでボードを映し出し、朝会で全員がステータスを更新する運用にすると情報の鮮度が保たれます。 週次スプリントレビューでは、1時間以内に「数字→原因→対策」の順で議論を収束させるファシリテーションが鍵です。たとえば離職率抑制を目標に掲げたチームの場合、レビュー冒頭で「週平均残業時間が15%増加した」と発表し、直ちに原因をホワイトボードに列挙します。次に、改善策を5分タイムボックスでブレインストーミングし、翌週に試す具体的アクション(例:夜間の入浴介助を早番に前倒し)を決定します。最後に担当者と期限を確定させ、共有ドキュメントに追記すれば、次回レビューで検証可能な形が整います。 改善策を即時反映するには、権限委譲とナレッジ共有プラットフォームの整備が欠かせません。権限委譲は「意思決定の半径」を定義する方法がシンプルです。例えばシフト変更はチームリーダーが即決、設備投資は部門長以上が承認とレイヤーを分け、判断に要する時間を最短化します。ナレッジ共有プラットフォームとしては社内WikiやチャットベースのQ&Aシステムが有効で、改善策の試行結果をテンプレート化して登録する運用を推奨します。テンプレートには「課題概要」「実施アクション」「効果測定指標」「次回アクション」を必須項目として設定し、検索タグを付与すると再利用性が高まります。 最後に、OODAループが形骸化しないよう「メトリクスの棚卸し」を月次で行いましょう。初期に設定した稼働率やCSスコアが目的にそぐわなくなった場合は、廃止・統合・新規追加を判断します。たとえば介護施設で新たにリハビリプログラムを導入したなら、プログラム参加率や身体機能向上率を追加入力し、行動と成果を確実にひも付けます。こうして指標そのものもOODAループに乗せることで、ワークシェアリング体制は継続的に進化し続けます。

成功事例から学ぶワークシェアリングの可能性

トヨタの雇用維持型ワークシェアリング

リーマンショック直後の2009年、トヨタは米国ケンタッキー州の組立工場で雇用維持型ワークシェアリングを導入しました。具体的には、週40時間だった所定労働時間を34時間に短縮し、時間短縮率は15%、それに伴う平均賃金カット率は8%に抑えています。短縮時間分は技能訓練や設備メンテナンスに充てたため、約4,100名の正社員を一人も解雇せずに済みました。 年間人件費は約2,400万ドル削減しながら、解雇に伴う再採用コストや士気低下を防いだことで、結果として3年間で推定4,800万ドルのコスト回避効果を生み出しています。 生産ラインはワークシェアリング導入に合わせて再設計されました。従来1ライン=1職種だった作業を「多能工化」し、従業員が3~4種類の工程をローテーションできるようにしています。またシフトを昼・夕・深夜の3分割から6時間×4交替制に変更し、ライン停止時間をほぼゼロにしました。品質面では初回合格率が97.2%から99.0%へ向上し、12か月後の生産性(台数/人)は5%向上しています。 労使交渉では、経営陣が「解雇回避」を明確に約束したうえで、賃金カット幅と短縮期間を上限12か月に限定することで労組の了解を取り付けました。交渉期間はわずか6週間で、双方の決断を後押ししたのが工場独自のKPI共有システムです。リアルタイムで人件費・生産高・欠員状況を可視化し、「解雇した場合の損失」を数字で示したことで、合意形成が加速しました。 従業員教育プログラムも特徴的です。短縮された6時間分のうち週2時間は「多能工トレーニング」、週1時間は「リーン生産方式の改善提案ワークショップ」、残りをeラーニングや語学研修に充てました。半年間で取得資格が平均1.6種類増え、従業員満足度調査(ESスコア)は前年から7ポイント上昇しています。 日本企業が海外拠点へ横展開する際は、①現地労働法で許容される労働時間短縮幅の確認、②賃金カット分を州・国の最低賃金と照合すること、③多国籍チーム向けにバイリンガル研修ツールを用意すること、の3点が重要です。特に賃金調整はドルベースと現地通貨ベースで差異が出るため、為替レート変動リスクのヘッジ策(例:変動給の一部を福利厚生ポイントで支給)を検討するとスムーズに導入できます。 このように、トヨタの雇用維持型ワークシェアリングは「労働時間15%削減・賃金8%カットで4,100名雇用維持」という明確な数字とともに、品質向上や技能多様化まで達成した好例です。海外工場特有の法制度や文化を踏まえつつ、データとコミュニケーションを軸に交渉・教育を設計すれば、他社でも十分再現可能なモデルと言えます。

ベネッセの短時間正社員制度

1992年、ベネッセは当時まだ珍しかった「短時間正社員制度」を導入しました。開始前年の女性管理職比率はわずか3.8%でしたが、制度開始から10年後の2002年には11.4%へと約3倍に伸長しています。また、育児休業を取得した社員の復職率は導入前の61%から91%へと急上昇し、キャリアを中断せずに戻ってくる女性が大幅に増えました。これは単に労働時間を短くしただけでなく、正社員としての身分と昇進機会を維持したことが結果に結び付いたといえます。 人事評価・報酬体系も大胆に見直されました。従来の「総労働時間×職能等級」ではなく、「契約時間(例:6時間)×成果係数」という二階建てモデルを採用し、短時間勤務でも高い成果を出せばフルタイムと同等、あるいはそれ以上の年収を得られる仕組みです。具体的には、目標管理シートで設定したKPI達成率に応じて成果係数が0.8〜1.3の範囲で決定され、時間給部分に乗算されます。このモデルにより「長く働くほど評価が高い」という暗黙の価値観が排除され、生産性志向が社内に浸透しました。 制度運用の裏側では、マネジャー向けの評価研修と業務設計サポートも実施されました。たとえば、6時間勤務者には業務をモジュール化して委譲しやすくする「ジョブカード」を配布し、複数人での引き継ぎを前提とした標準手順書を整備しました。これにより、短時間勤務者が担当してもプロジェクトが滞りにくい環境を整備し、周囲の負荷増大を抑えることに成功しています。 ブランド面への波及効果も顕著です。2010年代に入るとベネッセは女性活躍推進企業として各種メディアで取り上げられ、就職活動サイトの「働きやすさ」部門ランキングでは3年連続トップ10入りしました。事実、短時間正社員制度導入前後で比較すると、新卒エントリー数は1991年度の約1万2,000件から2000年度には1万8,000件に増加し、女性比率は42%から57%へ上昇しています。採用コストも応募単価ベースで約18%削減され、制度がコスト面でも効果を発揮したことが分かります。 さらに、企業イメージ調査(日本マーケティングリサーチ機構・2021年)では「子育てと仕事の両立ができる企業」としてベネッセが業界1位に選出され、調査対象の20〜30代女性のうち68%が「好感度が上がった」と回答しました。この高評価は教材や介護事業など同社の主力サービスの購入意向にも波及し、アンケート回答者の32%が「企業姿勢に共感して商品を選ぶようになった」と報告しています。 ベネッセの事例は、短時間正社員制度が単なる福利厚生を超えた経営戦略であることを示しています。「時間×成果」の評価モデルが女性だけでなく全社員の生産性向上を後押しし、離職防止・採用強化・ブランド価値向上を同時に実現しました。制度導入を検討する企業は、評価基準と業務設計を同時に見直すことで、働き方の多様化と企業成長を両立できる可能性があります。

その他の国内外の成功事例

国内外にはワークシェアリングを独自の切り口で取り入れ、離職率の改善や生産性向上に成功した企業が数多く存在します。ここでは業種・規模の異なる3社と、いったん失敗を経験した後に再挑戦して成果を上げた1社を取り上げ、共通の成功因子とリスクマネジメントのポイントを整理します。 【事例1:オランダ国鉄(NS) — 公共交通業界】NSは2000年代初頭の人手不足とダイヤ拡大に対応するため、「ペア乗務員制度」を導入しました。乗務員1枠を2名でシェアし、1人当たり週32時間勤務を基本とする仕組みです。実施3年後には・時間外労働18%削減・乗務員の病気欠勤率12%減・顧客満足度スコア4ポイント向上という具体的効果が確認されました。背景には、経営層が労組と共同でKPIを設定し、クラウド型シフト管理システムを導入したことがあります。 【事例2:フィンランドのIT企業Reaktor — テクノロジー業界】Reaktorはアジャイル開発を軸にしたプロジェクト型組織です。2019年から「タスク単位のワークシェアリング」を本格化し、エンジニアが1週間のうち24時間を社内プロジェクト、残り8〜16時間をオープンソース活動や副業に充てられる制度を設計しました。その結果、年間離職率は22%から8%へ急減し、売上高労働分配率が1.4ポイント改善。Slack連携のチケット管理ツールを活用したことでタスク移譲の摩擦が減り、顧客向けリリース遅延件数も30%縮小しています。 【事例3:長野県の金属加工メーカー列山精工 — 地方中小製造業】従業員120名の列山精工は、ベテラン技能者の高齢化と若手採用難が経営課題でした。2020年に県の「働き方改革推進補助金」1,200万円を活用し、セル生産方式と多能工教育をセットにしたワークシェアリングを導入。作業標準書を動画化し、誰でも同じ品質を出せる体制を築いた結果、1年で生産性15%向上、残業時間40%削減、地元高校からの応募者数が前年比30%増という三拍子そろった成果を得ています。 **【事例4:ドイツの自動車部品メーカーKronenTech — 失敗からの再起】**2015年に労働時間削減と配置転換を同時進行で行ったものの、マニュアル不足と情報共有の欠如により納期遅延が25%発生し、主要顧客からの受注を失いました。同社は一度制度を凍結し、2018年に次の三つの対策を講じて再挑戦します。①トップダウンで専任PMOを設置、②IoTセンサーでライン稼働データをリアルタイム取得、③成果連動型手当で収入減を回避。再導入後2年で納期遵守率98%、欠員コスト15%削減を達成し、ワークシェアリングが収益拡大に直結する好循環へと転換しました。 **【横串で見る成功因子】**1. トップダウンの迅速な意思決定:4社すべてが経営陣主導で制度設計とKPI設定を行い、迷走を防止しています。2. デジタルツール活用:クラウドシフト管理、チケット管理、IoT稼働データなどの可視化がタスク共有の摩擦を低減。3. 公的補助金・外部支援の活用:初期コストを抑えつつ専門知見を導入しています。 【失敗事例が教えるリスクマネジメント】・マニュアルと意思疎通が不十分なまま勤務シフトだけを変えると、生産障害が表面化しやすい。・収入減への配慮が欠けると従業員モチベーションが急低下し、離職率悪化リスクが高まる。・KPIのモニタリングを怠ると問題発生の兆候を見逃し、大規模トラブルに発展する。 【今すぐ使えるチェックポイント】・経営陣がコミットすべき定量目標は設定済みか・タスク共有を支えるシステム(勤怠・チケット・IoT等)は導入済みか・補助金・助成金の申請スケジュールは逆算しているか・従業員の収入・評価制度をアップデート済みかこれら4項目が揃えば、規模や業種を問わずワークシェアリング成功確率は大きく高まります。\この記事を読まれている方に人気な資料です/

ワークシェアリング導入を成功させるための5つの戦略

経営トップから現場マネージャーまで「導入したいが何から手を付ければ良いのか分からない」という声が少なくありません。そこで最初に用意したいのが、経営資源の制約(資金・人員・時間)、従業員属性(年齢構成、スキル多様性、働き方志向)、そして業務特性(定型度、分割容易性、品質への影響)の3軸で可視化するフローチャートです。たとえば「資金に余裕はあるが人員が不足、かつルーチンワークが多い」企業ならコスト圧縮より人材確保と業務標準化を優先する、といった選択肢が一目で分かります。 次に、5つの戦略がターゲットとする主要課題を整理すると全体像が鮮明になります。戦略1と2は主に『人材確保・エンゲージメント向上』をテコに離職率を下げる構成、戦略3は『コスト最適化』を重視して助成金や外部資金を活用するアプローチ、戦略4は『柔軟性の向上』で勤務時間や場所の制約を緩和、戦略5は『長期的な持続可能性』の確保がテーマです。自社が直面するボトルネックがどこにあるかをマッピングすれば、取るべき戦略が自然に絞り込めます。 優先順位付けには定量指標を導入すると判断が速くなります。具体的には①人件費率(売上に対する人件費割合)②採用充足率(計画採用数に対する実績)③フレキシビリティ指数(フレックス利用率やリモート比率から算出)をダッシュボード化し、最も改善インパクトが高い領域を赤色で表示するだけでも経営会議での説得力が段違いです。 このセクションの読み進め方はシンプルです。まず自社データを3軸フローチャートに当てはめ、次に指標ダッシュボードで優先課題を特定、最後に該当する戦略の詳細パートにジャンプする──この順序を意識することで、単独でも組み合わせでも最短ルートで導入プランを描けます。5つの戦略は互いに排他的ではなく、フェーズごとに段階的に追加することで相乗効果を生む設計になっていますので、部分導入でも十分に成果を期待できます。

戦略1: 適切な業務選定とマニュアル化

ワークシェアリングを軌道に乗せるうえで、最初にぶつかる壁は「どの業務を複数人でシェアすれば効果が出るのか」です。感覚や経験だけで判断すると、肝心の重たい業務が抜け落ちたり、逆に分割しにくい業務を選んで混乱が起きたりします。そこで活躍するのが、AIを活用した業務負荷分析ツールと、現場ヒアリングを組み合わせたハイブリッド調査手法です。 AIによる業務負荷分析では、PCログ、勤怠データ、グループウェアの操作履歴などを統合し、機械学習モデルが〈作業量〉〈集中度〉〈待機時間〉をスコアリングします。たとえばSaaS型の「TimeDoctor」や国内製の「MotifyHR WorkAnalytics」では、社員一人ひとりのアプリ使用時間やミーティング比率を自動集計し、視覚的なダッシュボードで業務の偏りを瞬時に把握できます。製造業であれば、IoTセンサーが取得する稼働率やライン停止時間をAIが解析し、「他部署とシェアできる工程」をランキング化することも可能です。 ただし数字の裏には必ずストーリーがあります。AIが「負荷が低い」と判定した作業でも、実際には熟練ノウハウが必要で簡単には引き継げないケースが少なくありません。そこで、従業員ヒアリングを重ねることで定量データを補完します。1on1インタビューで「業務を分けにくい理由」を深掘りし、さらにエンパシーマップ(共感マップ)を使って感情面のハードルを可視化すると、AIが見落としたリスク要因が浮かび上がります。 ハイブリッド調査の流れは次の通りです。ステップ1:AIツールで全業務をスコア化し、上位20%の候補を自動抽出。ステップ2:候補業務に携わるメンバーを対象に、半日程度のワークショップを実施。付箋やオンラインホワイトボードに「引き継ぎの難所」「品質維持に必要な条件」を洗い出します。ステップ3:AIスコアとヒアリング結果を重ね合わせ、最終的にシェア対象業務を3~5件に絞り込む——ここまでをおよそ2週間で終えるのが理想的です。 業務が決まったら、次はマニュアル作成です。ここで覚えておきたいのが『80%完成主義』という考え方です。完璧なマニュアルを最初から狙うと、作成期間が伸びて導入タイミングを逃してしまいます。まずは「新人が読めば最低限の品質で作業できる」レベルを目標に、フォーマット(目的→手順→注意点→トラブル対応)を統一して一気に書き上げます。残り20%は運用しながら改善する——この発想がスピード感を生みます。 改訂はスクラム開発の要領でスプリント方式にすると効率的です。例えば2週間を1スプリントとして、前半でフィードバック収集、後半でマニュアル更新を行います。クラウド文書管理(GoogleドキュメントやNotion)を利用すれば、版管理を自動化しつつコメントで修正履歴を残せるため、属人化を防ぎながらスピーディに改訂サイクルを回せます。 あるコールセンターでは、80%完成版のFAQマニュアルをわずか1か月で公開し、その後3スプリントで合計42件の改善を実施しました。結果として新人研修期間が平均1.5か月から0.8か月に短縮し、教育コストは年間300万円以上削減されています。マニュアルが早期に動き出すことで、効果測定と修正が同時並行で進む好例です。 最後の仕上げがRACIチャート(責任分担表)の作成です。R(Responsible:実行責任者)A(Accountable:最終責任者)C(Consulted:相談先)I(Informed:報告先)の4区分を、業務プロセスごとにExcelまたはGoogleスプレッドシートで一覧化します。ポイントは「Aを必ず1名に限定する」ことと、「RとCを重複させない」こと。これにより、誰が作業し誰が承認するのかが一目で分かり、引き継ぎの混乱を未然に防げます。 RACIチャートはマニュアルとセットで配布し、週次ミーティングで更新状況を確認すると属人化リスクが大幅に下がります。さらにチャートを人事評価システムに連携させれば、責任範囲と成果を紐づけて可視化できるため、ワークシェアリングによるチーム貢献度を公正に評価しやすくなります。 以上の流れをまとめたチェックリストを作っておくと便利です。「AIスコア抽出が完了しているか」「候補業務ワークショップを実施したか」「80%完成版マニュアルを公開したか」「RACIチャートを承認済みか」の4項目を満たしたら、いよいよ本格的なシェア運用をスタートさせる合図になります。シンプルなチェックリストでも、進捗を可視化することで組織全体の動きがぐっと加速します。

戦略2: 従業員とのコミュニケーション強化

コミュニケーションの質はワークシェアリングの成果を大きく左右します。特に心理的安全性――自分の考えや不安を安心して口にできる職場環境――が高い組織では、離職率が平均20%以上低下するという調査もあり、人材確保を狙ううえで軽視できません。 心理的安全性を土台に据える第一歩として、タウンホールミーティング・匿名アンケート・1on1面談の三層コミュニケーションを設計します。タウンホールミーティングは年4回、経営層が登壇し経営指標やワークシェアリングの進捗をオープンに共有する全社集会です。ここでは質疑応答の時間を全体時間の30%以上確保し、従業員が直接リーダーに疑問をぶつけられる仕組みを用意します。 次に匿名アンケートです。従業員が本音を出しやすいよう、Googleフォームや社外サービスを使い、IPアドレスやメールアドレスを取得しない設定を徹底します。質問項目は「制度理解度」「不安要素」「提案アイデア」の三軸とし、10問以内に収めることで回答負荷を下げます。結果は社内ポータルに100%公開し、「改善中」「採用決定」「見送り」のステータスを付けて透明性を担保します。 三層目の1on1は、直属上司と部下が隔週30分行う個別対話です。議題は業務配分・キャリア相談・メンタルヘルスの3項目を固定し、ワークシェアリング導入による負荷や期待を継続的にモニタリングします。面談内容は上司が記録し、人事システムで可視化することで、経営層が現場の温度感をリアルタイムに把握できます。 これら三層のコミュニケーションを支えるのがデジタルツールです。社内SNS(例えばSlackやTeams)に「ws-feedback」という専用チャンネルを設け、アンケート結果の速報やタウンホール後の追加質問を受け付けます。質問が深夜に集中するケースもあるため、FAQを学習させたチャットボットを24時間稼働させると回答待ちストレスを減らせます。チャットボットの回答精度は月次でレビューし、正答率85%以上を維持することを目標とします。 変化に対する抵抗感を和らげるためには、リーダーシップ・ストーリーテリングが効果的です。たとえば、部門長が自身の失敗談とワークシェアリング導入後に得た学びを語ることで、部下は「挑戦していいんだ」というメッセージを受け取ります。ストーリーは「課題→葛藤→決断→結果→教訓」の5ステップで構成し、5分以内に収めると聴衆の集中力を保ちやすくなります。 成功事例共有会も強力な施策です。月に一度、部署横断で集まり、「成果指標」「工夫した点」「今後の課題」をフォーマット化した3枚スライドで発表します。司会を若手が担当し、ベテランはあえてサポート役に回ることで多様な視点が生まれます。共有会終了後にはMiroやFigJamなどオンラインホワイトボードに意見を貼り付けてもらい、次回テーマ選定の参考にします。 このようにタウンホールミーティング・匿名アンケート・1on1の三層を基盤に、デジタルツールでフィードバックループを高速化し、ストーリーテリングと共有会でエンゲージメントを高める。シンプルですが、実行し続けることで従業員は「自分も制度の共同設計者だ」と実感します。その意識こそが、ワークシェアリングを組織文化として定着させ、人材の流出を防ぐ最強の防波堤になります。

戦略3: 助成金の活用でコストを抑える

助成金を活用すると、ワークシェアリング導入に伴う人件費調整やシステム導入コストを3~8割近く圧縮できる場合があります。特に中小企業ではキャッシュフローの余力が限られるため、補助率が高い施策を選び取るか否かが事業継続の分岐点になりやすいです。以下では代表的な三つの公的支援策を軸に、要件・給付額・手続きの観点から具体的に整理していきます。 まず「日本版ワークシェアリング助成金」と呼ばれている働き方改革推進支援助成金(年休取得促進コース)です。対象はおおむね従業員300人以下または資本金3億円以下の企業で、1) 就業規則に短時間勤務制度や時間単位年休を明記し、2) 実際に取得率を高める取り組みを行うことが主な条件になります。支給上限は1企業あたり100万円、補助率は中小企業で3/4、大企業で2/3です。支給決定までの標準リードタイムは約2か月ですが、提出書類に不備があると差し戻しが発生し、1か月以上遅れるケースも少なくありません。 次に「雇用調整助成金」です。経済環境の急変で売上が大幅に落ち込んだ際、休業・教育訓練・出向に要した賃金の一部が補填される仕組みで、コロナ禍の特例措置で脚光を浴びました。通常期の助成率は中小企業で2/3、大企業で1/2ですが、業況特例が適用されると最大で9/10まで上がります。1人1日あたりの上限額は原則1万5000円前後で推移しており、月間休業者30人規模なら単月で約300万円の助成が見込めます。申請期間は「休業等を実施した月の翌日から2か月以内」と短い点が要注意で、未提出分があると全額不支給になるリスクがあります。 三つ目が「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)」です。短時間正社員を導入して所定労働時間を延ばし、社会保険加入を促した企業が対象で、1人当たり最大57万円(生産性要件を満たすと72万円)の支給が受けられます。雇い入れ日から6か月間の労働時間データを提出したうえで、就業規則や労使協定に該当条項を書き込むことが必須です。6か月+審査3か月のタイムラグを見込むと、初回入金は実施から約9か月後とやや遠いため、資金繰り計画に反映しておくと安心です。 助成金は申請タイミングを逃すと翌年度まで待たざるを得ないものが多いため、制度改定情報をキャッチアップする担当者を1人指名し、四半期ごとに労働局・厚生労働省の最新通知をチェックするルーチンを設けると取りこぼしを防げます。ワークシェアリング施策のROIを最大化するうえで、助成金は単なる資金源ではなく「制度設計を磨く鏡」でもあります。要件を読み解く過程で労働時間管理や教育体系を整えざるを得ないからです。つまり助成金活用そのものが、人材施策をアップグレードするレバレッジとして機能します。

戦略4: 労働環境の柔軟性を確保

労働環境を柔軟に設計する際は、物理・時間・デジタルの三つのレイヤーを一体で考えることが重要です。まず時間の柔軟性として代表的なのがフレックスタイム制ですが、単独導入では勤務実態が見えにくくなりがちです。そのため、コアタイム1~2時間+フレキシブルタイム6~7時間のように短いコアタイムを設定し、さらにリモートワーク日とサテライトオフィス利用日を曜日ベースで固定するハイブリッド型スケジュールを推奨します。これにより「いつ・どこで働いているか」が組織全体で可視化され、突発的なチーム連携が求められるシーンにも対応しやすくなります。 時間・場所の自由度を高める際に必ず押さえたいのが労働基準法と36協定との整合性です。特にフレックスタイム制では清算期間内の総労働時間が法定内に収まっているかがチェックポイントになります。最近は1か月から3か月へ清算期間を延長する企業が増えていますが、36協定の特別条項に抵触しないよう、月45時間・年360時間の上限を超過しない運用ルールを就業規則と同時に改訂する必要があります。制度設計段階から社会保険労務士を交えてドラフトを作成すると、後の労基署対応がスムーズになります。 勤怠管理にはクラウド型システムを導入し、GPS打刻やシングルサインオンによる本人確認で不正打刻を防ぎましょう。シフト自動生成機能を持つサービスを使えば、フレックスタイム制・リモートワーク・ 制度導入後の効果測定では「平均通勤時間の短縮分」「1人あたり残業時間」「従業員満足度スコア(eNPS)」を主要KPIに設定し、四半期ごとに比較すると改善ポイントが浮き彫りになります。特にeNPS(従業員推奨度)の向上は離職率低下と強い相関があるため、年2回のパルスサーベイで定点観測すると効果検証がしやすいです。 最後に、柔軟な労働環境を定着させるにはマネージャー層のマインドセット転換が欠かせません。評価制度を「時間の投入量」ではなく「アウトプットの質と期限遵守率」で評価する成果基準に改訂し、OKR(Objectives and Key Results)を部門単位で運用すると、メンバーは場所や時間に縛られずに成果達成へ集中できます。こうしたシステム・オフィス・マネジメントの三位一体アプローチにより、ワークシェアリング戦略は持続的な競争優位となります。

戦略5: 長期的な視点での導入計画

ワークシェアリングを一時的なコスト対策ではなく経営インフラとして根付かせるには、3〜5年単位での導入計画を描くことが欠かせません。短期の離職率低下や残業削減といった即効性のある指標だけで満足していると、制度疲労が生じて形骸化しやすいためです。そこで重要になるのが、ロードマップの中に「文化・制度・テクノロジー」の3レイヤーを並行して成長させる設計思想です。 ロードマップ作成の第一歩は、ゴールと現状のギャップを見える化することです。例えば「離職率5%未満」「研修受講率90%」「業務標準化率80%」など、3〜5年後の理想像を定量的に置き、バックキャスティングで中間マイルストーンを決めます。年度ごとに①制度整備(就業規則改定、評価軸再設計)、②人材開発(マルチスキル研修、リスキリング)、③IT基盤(勤怠・タレントマネジメント統合)のテーマを割り当てれば、担当部署や予算配分も明快になります。 中間KPIの設定では、単に数字を羅列するのではなく、因果関係を意識します。離職率を下げるためには「エンゲージメントスコア→組織コミットメント→離職意向」というプロセスがあるため、KPIツリーの上位に「年2回のES調査でエンゲージメント70点以上」という指標を置くと効果測定がしやすくなります。同様に、研修受講率は「マルチスキル取得者比率」や「ジョブローテーション実施件数」と連動させ、業務標準化率は「手順書整備率」「RPA化率」など補助指標を紐付けると、現場の改善活動に落とし込みやすくなります。 データドリブン経営を実現するには、年1回のES調査だけではサイクルが遅すぎます。そこでおすすめなのが、月次または四半期ごとのパルスサーベイです。質問項目を5〜10問に絞り、スマホで1分以内に回答できる設計にすれば、回答率は80%以上を維持できます。集計結果はBIダッシュボードでリアルタイム共有し、人事・現場マネジャー・経営層が同じ指標を見ながら改善策を議論するガバナンス体制を築きます。これにより「働き方の柔軟性」や「業務負荷」の異常値を早期に検知し、戦略修正を機敏に行えます。 事業が拡大フェーズにある場合、ワークシェアリングは新規拠点・新事業への人材シフトを円滑にするレバレッジとして機能します。逆に縮小フェーズでは、雇用維持型ワークシェアリングを通じて雇用調整助成金を活用し、コア人材を守りながらコストを抑えられます。再編フェーズでは、スキルマップを基にグループ会社間の人材ポートフォリオを再構築し、同一スキルセットを持つメンバーをクロスアサインすることで再配置コストを最小化できます。要は、各フェーズで“どのタイプのワークシェアリングをどの規模で実施するか”を動的に切り替えるポートフォリオマネジメントが鍵となるのです。 実際に、従業員3000人規模の製造業A社では、拡大期に週休3日制を試験導入し、残業時間30%削減と同時に新規ラインへの技能移転を前倒しで完了しました。その後、需要減に転じた際は雇用維持型へシフトし、雇用調整助成金を活用して賃金補填率90%を確保。結果として離職率は業界平均の半分以下にとどまり、景気回復局面でいち早く生産能力を回復できました。 こうした長期計画を支えるためには、四半期ごとのレビュー会議と年次ロードマップ更新プロセスを正式なガバナンスとして制度化することが不可欠です。経営企画・人事・現場リーダーが三位一体でKPI進捗をチェックし、必要に応じてリソース再配分や教育予算の見直しを即決できる「アジャイル稟議フロー」を設けることで、計画と実行のズレを最小限に抑えられます。

ワークシェアリング導入の未来と可能性

少子高齢化社会への対応策としてのワークシェアリング

日本の労働市場は急速に縮小しています。内閣府が発表した「令和4年版高齢社会白書」によると、労働力人口(15〜64歳)は2020年の7,449万人から2030年には6,803万人へと減少する見込みです。とくに55〜64歳層は高い比率を占め続ける一方、25〜44歳の中核年齢層は2030年に約2割減少すると予測されており、企業の採用難が慢性化する中で、シニア層を含む在籍人材を最大限に活用する仕組みが不可欠になっています。 ワークシェアリングは、一つの職務や業務を複数人で分担しながら労働時間を短縮し、雇用を維持する仕組みを指します。少子高齢化で労働供給が不足する局面では「雇用創出」よりも「就業機会の維持・延長」が重要課題です。例えば週40時間勤務を前提にしていたポジションを、週30時間勤務のシニア2名と週20時間勤務の若手1名でシフト編成するだけでも、人員確保と技能伝承を同時に達成できます。 55歳以上の就業継続意向に関する厚生労働省の調査では、「健康が許す限り働きたい」と回答した割合が60.5%に達しています。そこで企業が採るべき実践シナリオは、①定年延長、②再雇用制度、③ワークシェアリングの三位一体モデルです。定年を65歳へ延長したうえで、66歳以降は短時間正社員や嘱託社員としてワークシェアリングに移行させると、シニアが無理なく知識や人脈を次世代に引き渡せます。 愛知県の自動車部品メーカーA社では、定年60歳の従業員を対象に「再雇用+ジョブシェア」制度を導入しました。65歳までフルタイム再雇用した後、66歳以降は週3日・1日6時間へ移行させ、同じポジションに若手2名をジョブローテーションで配置。結果として生産ラインの技能伝授期間が従来の2年から1年へ短縮し、人員不足による残業時間は月平均18%削減されました。賃金総コストは前年比2%減にとどまり、離職率は3.1ポイント改善しています。 シニア活用を成功させるカギは職務再設計です。高所作業や重量物運搬など身体への負担が大きい業務は若年層へ振り分け、品質検査や顧客対応トレーニングのような経験重視の業務をシニアが担うようジョブクラフティング(仕事再構築)を行います。さらに、工程を細分化して「誰がやっても同じ結果になるタスク」を抽出し、クラウド型のタスク管理ツールでシフト表を共有すると、短時間勤務者同士の引き継ぎミスを最小化できます。 高齢者特有の健康上の課題にも目を向けなければなりません。BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)企業B社は、シニア社員にウェアラブル端末を配布して心拍数・歩数データを取得し、負荷が高まる前に休憩を指示する仕組みを構築しました。医療情報連携クラウドと連動させた結果、シニア社員の労災発生率が前年の0.45%から0.12%へ低下し、健康関連欠勤日数も年間35%削減しています。 政策面では、①高年齢雇用継続給付とセットでワークシェアリングを導入できる助成金の拡充、②雇用保険料のシニア再雇用企業への減免、③ジョブシェア向け職業訓練への税額控除といった支援が求められます。また、地方自治体が地域包括ケアシステムと連動し、医療機関との産業保健ネットワークを整備すれば、高齢者が安心して短時間就労を継続できる環境を作れます。 少子高齢化が進むほど、「一人当たりの長時間労働で穴埋めする」発想は限界を迎えます。ワークシェアリングの導入は、労働需給ギャップを埋めるだけでなく、シニアの知見を活用して企業競争力を底上げする戦略的施策です。統計と事例が示すとおり、定年延長・再雇用と組み合わせたジョブシェアは、早期に取り組むほど人材確保コストと離職リスクを抑えられます。

SDGs目標達成への貢献

ワークシェアリングは、SDGs(持続可能な開発目標)のうち「目標8:働きがいも経済成長も」と「目標5:ジェンダー平等」に直接貢献する施策として注目されています。目標8は経済成長とディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の両立を掲げ、目標5は全ての女性と女児のエンパワーメントを重視します。仕事を分け合うことで労働時間を適正化しつつ、多様な人材が就業機会を得られる環境を整えられるため、両目標への相乗効果が生まれるのです。 実際の成果を数値で見てみましょう。ユニリーバの2022年サステナビリティ報告書には「フレキシブル・ワーク導入後、従業員1人あたりの年間労働時間を平均12%削減しつつ、離職率を8ポイント改善した」とあります。IKEAオランダ法人はワークシェアリングにより1,000人規模のパートタイム雇用を新規創出し、その結果、雇用創出率(前年同期比)は+6.4%を記録しました。国内でもマイクロソフト日本が2019年に実施した週休3日制実験で労働時間を20%短縮しながら生産性指数を40%向上させた事例が広く知られています。 SDGレポートで頻出するワークシェアリング関連KPIは、①労働時間短縮率、②雇用創出数、③女性管理職比率、④従業員満足度(eNPS)などです。特に労働時間短縮率は「年間総労働時間÷従業員数」で算出し、目標3〜5年で10〜15%の削減を掲げる企業が多い傾向にあります。雇用創出数は「ワークシェアリング導入前年と比較した正社員・短時間正社員・パートタイム総数の増減」で測定し、投資家からの評価指標にもなりやすい項目です。 これらの指標を社外に示す際は、情報開示ガイドラインであるGRI(Global Reporting Initiative)とSASB(Sustainability Accounting Standards Board)を参照すると信頼性が高まります。例えばGRI 401-2「フルタイム従業員に提供される福利厚生」やSASBの人材マネジメント項目に労働時間・多様性データをマッピングすれば、統合報告書のESGセクションに転用しやすくなります。開示例として、ユニリーバはGRI準拠で「ワークシェアリングによる平均労働時間12%削減」を詳細注記し、IKEAはSASBの雇用指標に「時短正社員比率30%」を掲載しています。 自社で開示を行う際は、①導入目的、②KPIのベースラインと目標値、③達成状況をストーリー化すると投資家や社会からの理解が深まります。具体的には「2024年度末までに労働時間10%削減、女性管理職比率40%」といった定量目標を掲げ、進捗を四半期ごとに更新する方法が効果的です。さらに、従業員アンケート結果や顧客満足度の改善も合わせて提示すると、社会的インパクトの裏付けとして説得力が増します。 社会的インパクトを資金調達に結びつける手段としては、グリーンボンドやサステナブルローンが有効です。グリーンボンドは環境関連プロジェクト向けの債券、サステナブルローンは環境・社会両面の目標達成を条件に金利優遇が得られる融資を指します。たとえば、ドイツの大手自動車メーカーBMWは「従業員1人あたりの年間労働時間を15%削減・女性管理職比率45%達成」というKPIをサステナブルローンの条件に設定し、達成度合いに応じて最大20bps(ベーシスポイント)の金利減免を受けています。KPI設定時には外部評価機関のセカンドオピニオンを取得し、透明性を担保することで投資家の信頼を確保できます。 このように、ワークシェアリングは働きがいの創出とジェンダー平等という2つのSDGs目標へ直接的な成果をもたらし、その成果をKPIとして開示すればESG評価や資金調達面でのメリットまで波及します。自社のSDGs戦略を強化するうえで、ワークシェアリング関連KPIの設定と報告フレームワークへの紐づけは欠かせない施策と言えるでしょう。

ワークシェアリングのさらなる普及に向けて

ワークシェアリングを一過性の施策で終わらせず、日本全体に根付かせるには、政策・企業・個人がそれぞれの立場で役割を果たし、相互にフィードバックし合うエコシステムを築くことが不可欠です。ここでは三者の具体的アクションを示し、読者が自分のポジションから始められるヒントをまとめます。 まず政策レベルでは、柔軟な働き方を阻む法律や税制の見直しが急務です。たとえば週休3日制や短時間正社員制度を導入した企業に対し、社会保険料の企業負担分を一部減免する「労働時間多様化促進減税(仮称)」が考えられます。イギリスで実施された雇用シェア特区の試験運用では、法人税が最大5%軽減され、参加企業のワークシェア導入率が3年間で42%から68%に跳ね上がりました。国内でも同様のインセンティブを地方自治体が先行導入し、地域経済の維持と人材の定着を両立させるモデルが期待できます。 規制緩和だけでなく、行政手続きのデジタル化も欠かせません。厚生労働省の電子申請ポータルとAPI連携したクラウド勤怠システムを認定制度とセットで普及させれば、助成金の申請負荷が劇的に下がります。事務コストの削減は中小企業にとって導入ハードルを大幅に下げるため、結果としてワークシェアリングの裾野が広がります。 企業側には、業界を越えてノウハウを共有し合うオープンイノベーションの場づくりが求められます。自動車メーカーと介護事業者がシフト管理アルゴリズムを共同開発する、あるいはITスタートアップが提供するスキルマッチングAIへ製造業の人事データを匿名で提供し、相互補完的に人材を融通し合う例が増えています。こうした取り組みを後押しするのが、経済産業省が進める業界横断コミュニティ「Work-Share Consortium」の補助金枠で、参加企業は共同R&D費用の3分の1を補填できます。 社内でも実験文化の醸成が不可欠です。先導的な部署を「ワークシェアβチーム」と名づけ、社内SNSで他部署へリアルタイムに成果をストリーミングする仕組みは好例です。可視化により、失敗や改善のプロセスごと共有されるため、他部署が二番煎じで同じ落とし穴にはまりにくくなります。スタートアップがよく用いるハッカソン形式を取り入れて、週末に役員と現場が一緒にワークシフトを組み替える実験を行う企業も出てきました。 個人にとっては、キャリア自律がキーワードです。学び直し費用の一部を所得控除する「リスキリング投資促進税制」が2024年度税制改正大綱に盛り込まれたことで、オンライン講座受講やマイクロ資格取得に挑戦する動機が高まっています。UdemyやCourseraの講座を受講し、社内ジョブポスティング制で週20時間の新業務に応募するケースが増えており、学習と就労をスムーズに結びつけるプラットフォームが評価されています。 さらに、産官学連携で「スキルパスポート」を標準化し、ブロックチェーンで改ざん耐性を確保した学習・就業履歴を持ち歩けるしくみが進行中です。企業は採用・配置にかかる時間とコストを削減でき、個人はライフステージに合わせて労働時間を伸縮させつつ、スキルに応じた賃金を見込みやすくなります。このしくみが普及すれば、ワークシェアリングは単なる時間調整の手段から、才能と需要を流動的にマッチさせる社会インフラへと進化します。 ここで紹介した政策インセンティブ、企業間連携、個人のスキル投資が歯車のようにかみ合えば、働き手は自分らしいペースでキャリアを築き、企業は人材不足を解消しながら競争力を高め、国や自治体は地域経済を活性化できる好循環が実現します。ワークシェアリングの未来は、一社や一個人の努力ではなく、三位一体の協働から形づくられるのです。