.jpg)

介護施設の慢性的な人手不足を放置すると、スタッフの疲弊や離職だけでなく、利用者へ提供するケア品質の低下や事故リスク増大といった深刻な連鎖が生じます。本ガイドでは、施設運営者が限られた人数でも安定的に高品質サービスを維持できるよう、業務プロセスを根本から見直す具体策をご紹介します。「人が足りないから仕方ない」という思考から脱却し、即日現場で使える改善アクションをチェックしてみてください。 日本の高齢化率は2024年時点で29.3%、2070年には38.7%へ達すると推計され、介護需要は右肩上がりです。一方、介護サービス職業従事者の有効求人倍率は4.25倍と全業種平均の1.22倍を大きく超え、2040年までに約57万人の介護職員が不足すると予測されています。このデータからも、従来の延長線にある採用強化だけでは追いつかない構造問題が明らかです。 そこで本ガイドでは、「業務改善による効率向上」にフォーカスします。ICT(情報通信技術)活用や業務フロー再設計、福祉用具・介護ロボットの導入など、多面的に生産性を高めることで、限られた人数でも質の高いケアを提供できる体制づくりを目指しましょう。採用競争に打ち勝つよりも速く、確実に成果を出せるアプローチこそが、人手不足解消への近道です。 本ガイドでは、以下の10ポイントを順に解説します。1)情報共有の簡略化とICT活用、2)ナースコール連動型見守りセンサーなどICTツール導入、3)移乗リフトや昇降式浴槽など福祉用具活用、4)歩行アシストや排泄支援など介護ロボット導入、5)業務フロー再設計と不要業務の削減、6)職員のリスキリングと継続教育、7)外国人・短時間勤務者など多様な人材受け入れ、8)働きやすい職場環境の整備、9)給与・待遇とキャリアパスの強化、10)DX推進と地域連携による持続可能な運営基盤の構築――これらを実践することで、人手不足の悪循環を断ち切りましょう。

介護施設の人手不足の現状と課題

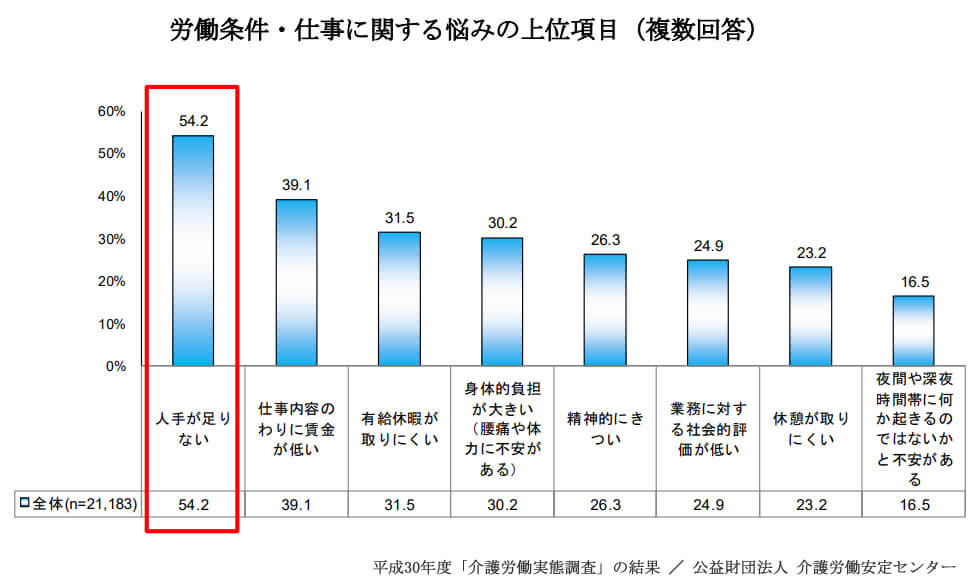

全国の介護施設では、慢性的な人手不足が日常業務のあらゆる場面で顕在化しています。有効求人倍率は2024年12月時点で4.25倍と全業種平均の1.22倍を大幅に上回り、募集を出しても応募が集まらない状況が常態化しています。 背景には、日本の高齢化率が2024年時点で29.3%、2040年には35%、2070年には38.7%に達するという極端な人口構造の変化があります。要介護認定者数は増え続ける一方、15〜64歳の生産年齢人口は減少が止まらず、需給ギャップは拡大の一途をたどっています。 さらに、介護職員の平均給与は2024年時点で338,200円であり、全産業平均より低い水準です。責任の重さに比して報酬が見合わないという認識が広がり、介護職を志望する若年層が減少しています。この構造的な賃金格差が採用難の根本要因となっています。 現場ではスタッフ1人当たりの業務量が肥大化し、書類作成や情報共有に追われてケアに向き合う時間が削られています。その結果、残業増加、疲労蓄積、事故リスク上昇が連鎖し、離職者が新たな離職を呼ぶスパイラルに陥りやすい点が大きな課題です。 人手不足は単なる「人数問題」ではなく、業務設計・報酬体系・組織文化など複合的に絡み合った経営課題です。本章では、人手不足が深刻化する背景と現場への具体的な影響について考察し、課題解決の方向性を探ります。

介護業界の人手不足が深刻化する背景

最も大きい構造要因は少子高齢化です。総人口に占める65歳以上の割合は2024年に29.3%でしたが、2040年には約35%へ上昇すると推計されています。一方、生産年齢人口は減少し続けており、2040年までに介護職員が約57万人不足するとの試算もあります。要介護認定者が増え続けるのに、供給側の労働力が細る構図が根本的なミスマッチを生んでいます。 加えて、過酷な労働環境・低賃金・マイナスイメージという業界特有の課題が、人材流出に拍車を掛けています。厚生労働省の統計によれば、介護職員の年間離職率は全産業平均より高く、腰痛など身体的負担を理由に退職するケースも目立ちます。労働に見合わない報酬という印象が強いことも、志望者減少の大きな要因です。 制度設計や地域差も、問題の解消を難しくしています。介護報酬は国が決定するため施設単独で大幅な賃上げを行いにくく、地方都市では通勤手段や公共交通の制約から採用難易度がさらに上がります。また、外国人材受け入れ制度(EPA・技能実習・特定技能)は上限枠があったり手続きが複雑なため、人材が即戦力として定着するまでに時間がかかります。 以上のようなことから、介護業界の人手不足は10年、20年単位で続くことが確実視されています。施設経営者は「一時的な人員補充」ではなく、業務改善やDX(デジタルトランスフォーメーション)を含む抜本的な効率化策を戦略的に計画するという視点を、持たなければなりません。

人手不足が介護現場に与える影響

人手不足の直接的な影響として、スタッフ1人あたりが担当する利用者数が増え、ケア時間が不足しやすくなる点が挙げられます。見守りや移乗介助の頻度が減ることで転倒事故リスクが高まるため、人手が足りない場合の事故件数が人員充足時に比べて1.4倍に増えたという事例も報告されています。 間接的な影響も深刻です。過重労働は離職者を生み、その穴埋めのために残った職員の負担がさらに増す「離職連鎖」を招きます。採用コストは年々上昇し、求人広告費や紹介手数料が経営を圧迫します。2024年には老人福祉・介護事業の倒産・休廃業が784件と過去最多に達しており、人手不足は経営破綻リスクに直結しています。 利用者側にも影響が波及します。人員不足により個別ケアが手薄になると、利用者満足度が低下し、家族や地域からの紹介数が減少します。評判悪化が入所予約の減少や空床率上昇を引き起こし、収益悪化が再投資を難しくする悪循環が生まれます。 こうした影響を数値とストーリーで可視化することで、経営陣に改善投資の必要性を訴える最も説得力のある材料になります。次章では、業務改善がもたらすメリットと投資効果を、具体的に検証していきます。

介護施設の業務改善がもたらすメリット

業務フローを見直して無駄をそぎ落とすと、最初に効果が表れるのが時間と人員の配分です。同じスタッフ数でもケアに充てられる時間が増えれば、利用者一人ひとりへの対応がきめ細かくなり、事故やクレームの発生を抑制できます。 さらに、効率化で生まれた余剰リソースを教育や新サービス開発に振り向けることで、事業所全体の付加価値が高まります。処遇改善加算やLIFE加算の取得にも有利に働くため、売上と職員給与の双方を押し上げる好循環が期待できます。 経営面では残業代と離職に伴う採用コストが大幅に減少し、キャッシュフローが安定します。金融機関からの信用度が向上し、設備投資やICT投資の資金調達が容易になる点も見逃せません。

業務効率化による職員の負担軽減

介護現場の離職理由として最も多いのが、「心身の過労」です。労働科学では、反復作業と情報過多がストレス源となり、短期間でバーンアウトを引き起こすことが指摘されています。作業手順を標準化し、タスクの重複を排除すると、脳と身体の負荷が同時に下がり、離職防止の即効薬になります。 その典型例が、記録業務です。紙ベースで1件あたり平均18分かかっていたケア記録を、クラウド型介護ソフトに移行することで7分まで短縮した事例があります。1日40件入力する中規模特養では、1日延べ7.3時間の削減となり、夜勤後の残業がほぼ解消されました。 身体的負担も大幅に軽減できます。移乗リフトを導入した施設では、職員1人あたりの持ち上げ重量が1日合計320kgから45kgへ減少しました。歩行アシストロボットを併用したケースでは、腰痛発症率が半年で38%低下しています。 時間的・身体的余裕が生まれると、職員は利用者との対話やレクリエーションに集中できます。その結果、仕事の達成感が高まりモチベーションが向上し、サービス品質が上がることで口コミが増加、利用者増→収益増→さらなる投資という好循環が実現します。

介護サービスの質向上と利用者満足度の向上

サービス品質が高い施設ほど再入居率・紹介率が高く、稼働率が安定します。質を高めることは単なる善意ではなく、経営を持続可能にする本質的な対策です。 サービス品質向上の鍵となるのが、データ活用です。例えば見守りセンサーを導入した小規模多機能施設では、転倒事故が導入前の年間23件から9件に減少し、60.9%の事故削減効果が確認されました。夜間巡回が減った分、スタッフは利用者の睡眠リズムを崩さずに済み、家族の安心感も向上しています。 ケア記録がリアルタイムで共有されると、食事摂取量やバイタルの変化を即座にチームで把握できます。そのデータを基に個別ケア計画を日々アップデートすれば、認知症の周辺症状悪化を未然に防ぐなど、きめ細かな対応が可能になります。 また、オンライン面会システムや家族向けポータルを活用し、写真付きで日々の様子を報告すると、遠方家族の心理的負担が軽減されます。利用者と家族の満足度が高まることで、SNSや地域口コミでの評価が向上し、施設ブランドの価値が底上げされます。\この記事を読まれている方に人気な資料です/

業務改善の具体的な解決策

人手不足が常態化するなかで、介護施設の経営者に求められるのは「限られた人員で最大限の成果を上げる仕組みづくり」です。業務を細分化して優先度を付け、ITや機器、人材育成策を段階的に組み合わせることで、スタッフ一人ひとりの可処分時間を創出しながらサービス品質を落とさない運営体制を構築できます。 効率化アプローチは大きく三つに整理できます。第一にICT導入による情報連携の高速化、第二に福祉用具や介護ロボットの活用による身体的負担の軽減、第三にリスキリングを通じたスタッフのスキルアップです。本章ではそれぞれの具体策と導入手順、費用対効果を掘り下げ、すぐに実行できるチェックリストを提示します。 各解決策は単独で導入するよりも、組み合わせることで相乗効果が高まります。たとえばICTで得たデータをロボット運用計画に反映し、同時に職員への教育プログラムを設計することで、施設全体のワークフローがシームレスにつながります。部分最適にとどまらない全体設計を意識することが、人手不足時代を生き抜くキーコンセプトです。

ICT導入による業務効率化

ICT(Information and Communication Technology)は、紙や口頭が中心だった介護現場の情報管理を劇的に変えます。介護記録をタブレットで入力しクラウドに自動保存すれば、夜勤者への引き継ぎがリアルタイム化し、ヒューマンエラーが大幅に減少します。実際にクラウド型介護ソフトを導入した都内特養では、日誌入力にかかる時間が1日30分短縮され、年間で延べ180時間の余裕を生み出しました。 さらに、見守りセンサーやナースコール連携システムと組み合わせると、夜間巡回の回数を最適化でき、スタッフは本当に必要な場面に集中できます。転倒リスクの高い利用者をセンサーがピックアップし、スマートフォンへプッシュ通知を送る仕組みを導入したケースでは、無駄な巡回が40%削減されました。 「ICTを導入すること」は決して目的ではなく、重要なのはあくまで「業務プロセスを再設計するためにICTを活用すること」です。システム導入前に現状のボトルネックを洗い出し、導入後のKPI(紙書類ゼロ、残業10%削減など)を定義しておくと費用対効果が明確になります。

ICTツールの活用例

代表的なICTツールとして、ナースコール連動型見守りセンサー、クラウド型介護ソフト、シフト共有・勤怠管理アプリ、音声入力対応のバイタル記録システムの4種類が挙げられます。見守りセンサーはベッドからの離床を感知し、ナースコールへ自動通知することで夜勤者の巡回を最小限に抑えます。クラウド型介護ソフトは介護記録、計画書、加算管理を一元化し、多職種間の情報共有をリアルタイムで実現します。シフト共有アプリはスマートフォンでの即時確認・交換申請を可能にし、勤怠管理まで自動連携します。音声入力システムは作業中でもハンズフリーでバイタルを記録でき、ダブルエントリーを防ぎます。 これらのツールは、夜勤巡回の負担、情報共有の遅延、紙ベース記録の重複入力といった課題を直接解決します。夜勤者が1時間ごとに行っていた定期巡回をセンサーが代替し、記録はクラウド上で即共有されるため、日勤者が朝一番に利用者の状態を正確に把握できます。紙からデジタルへの移行で、同じ内容を二度入力する非効率も解消します。 千葉県の特別養護老人ホームAでは、見守りセンサーとクラウド介護ソフトを同時に導入しました。導入前は夜間呼出しが1晩平均18回でしたが、導入3か月後には11回へ減少(約39%減)、夜勤スタッフ1人あたりの平均残業時間も月12時間から5時間へ短縮し、年間約120万円の人件費が削減できました。 ツールを選定する際は、クラウド対応の有無、API連携による他システムとの互換性、サポート体制(24時間対応、導入後の研修有無など)、そしてコスト回収期間を必ず比較してください。初期費用の安さだけで決めると、将来的な機能追加や制度改定に対応できず再構築コストがかさむケースを見逃しかねません。総保有コスト(TCO)と、5年後の業務フローを想定したうえで選択することが肝心です。

ICT導入のメリット

ICT導入により、職員1人あたりの時間当たり生産性は平均で15〜25%向上すると言われています。クラウド介護ソフトを導入したB施設では、日誌入力・バイタル記録・引き継ぎにかかる合計時間が1日45分削減され、年間に換算すると約274時間分の業務が圧縮されました。同時にリアルタイム共有により情報伝達スピードが飛躍的に高まり、ヒヤリハット報告の対応リードタイムも半減しています。 利用者側のメリットも大きく、見守りセンサーによる転倒検知で重大事故が30%減少した例や、バイタル自動記録システムで早期異常発見が可能になり入院率が12%低下した例があります。家族に対しても「常に状態が記録され把握できている」という安心感が生まれ、クチコミ紹介率が向上する傾向が確認されています。 経営面では、残業時間の削減による人件費抑制に加え、LIFE(科学的介護情報システム)へのデータ自動連携により、科学的介護推進体制加算を取得しやすくなります。C施設ではICT導入後に加算対応がスムーズになり、年間約240万円の収入増を実現しました。加えて、ペーパーレス化で文書保管スペースが不要になり、倉庫賃料も削減できています。 一方で初期コストやITリテラシー格差は、ICTの導入障壁になり得ます。これらの課題に対しては、介護ロボット等導入支援特別事業やIT導入補助金を活用することで最大350万円の補助を受けられる場合があります。また、導入研修は「システム操作マニュアル+疑似業務シナリオ演習」を組み合わせ、1週間以内に80%以上の職員が自走できる設計にすると定着が早まります。

福祉用具と介護ロボットの活用

身体介助による腰痛は、介護職員の離職理由トップ3に入ります。そこで福祉用具や介護ロボットを活用することで、持ち上げ作業や長時間の同一姿勢といった負担を根本的に削減できます。単に力仕事が機械に置き換わるだけでなく、介助品質の均一化や利用者の自立支援にもつながる点が大きな特徴です。 移乗リフトや歩行アシストロボットは、スタッフの身体的負担低減と同時に利用者の尊厳保持に寄与します。スタッフ2人がかりの移乗介助を1人+リフトで行えれば、余剰リソースを他業務に振り向けられ、結果としてサービス全体の質も底上げされます。 福祉用具や介護ロボットの導入効果を最大化するには、施設の構造や利用者層に合わせてカスタマイズするという視点が欠かせません。例えば、ベッド間隔が狭い病棟型フロアでは大型リフトは取り回しが難しいため、スライディングシートとの併用を検討するなど、現場目線での適合チェックが重要です。

福祉用具の導入例

代表的な福祉用具には、電動移乗リフト、昇降式浴槽、スライディングシート、体位変換クッションなどがあります。電動移乗リフトはモーターで吊り上げる方式で、身体を抱え上げる動作を機械化します。昇降式浴槽は底面が上下し、利用者が座ったまま入浴位置まで降下するため、スタッフの腰にかかる負担を大幅に軽減します。スライディングシートは摩擦を減らし、ベッド上での横移動をスムーズにします。 広島県のある老健では、電動移乗リフト導入によって1日あたりの持ち上げ動作が240回から90回へ減少し、腰痛発生率が28%から9%へ低下しました。さらに、昇降式浴槽を組み合わせた結果、入浴介助にかかる時間が1人あたり5分短縮され、浴室稼働率が18%向上しています。 利用者にとっても、自力で「できる」という感覚を維持できる点がメリットです。スライディングシートを使ってベッド上で自ら体位を調整できるようになった利用者は、拘束感が減少し、夜間の眠りの質が改善したとの報告があります。 導入時は、設置スペース、メンテナンス費用、スタッフ研修時間の三点をチェックしましょう。特に電動機器はバッテリー交換や点検費が発生しますので、年間コストを見積もったうえでROIを計算します。製品選定フェーズでは必ず実機によるデモを行い、現場スタッフのフィードバックを反映させると導入後の定着度が向上します。

介護ロボットの導入例

介護ロボットには大きく分けて歩行アシストロボット、排泄支援ロボット、コミュニケーションロボットの3タイプがあります。歩行アシストロボットは下肢の動きをセンサーで検知し、モーターが補助力を加えることで転倒リスクを軽減します。排泄支援ロボットは排泄を予測して自動で吸引・洗浄し、夜間のトイレ誘導を最小化します。コミュニケーションロボットは歌唱や対話で認知機能の維持をサポートします。 大阪府の特養Dでは、排泄支援ロボット導入により夜間トイレ誘導回数が平均7回から2回に減少し、夜勤スタッフの精神的負担が大幅に軽減されました。歩行アシストロボットを併用したリハビリプログラムでは、利用者の平均歩行距離が1か月で1.5倍に伸び、転倒件数が25%減少しています。 費用面では、介護ロボット等導入支援事業や実証事業を活用すると、機器代の1/2〜2/3を補助金で賄えます。費用対効果を算定する際は、1台あたりの導入コストを「削減される残業時間×人件費+事故リスク低減による保険料減」など複数の指標で比較してください。 導入時の注意点として、故障率やソフトウェアアップデートへの対応、プライバシー・倫理面の配慮が挙げられます。長期運用を視野に、保守契約範囲や交換部品の入手性、リース契約終了後の買い取り条件などまで確認しておくと、想定外のコスト増を防げます。

職員のスキル向上とリスキリング

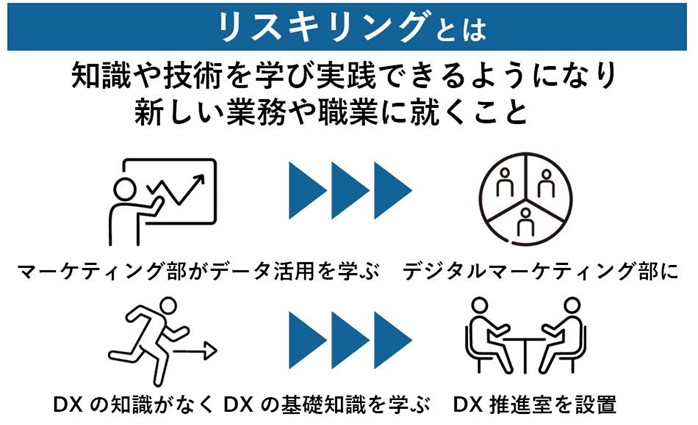

ハード面の改善だけでは業務効率化は頭打ちになります。ICTやロボットを使いこなすスキル、そして高度化する介護ニーズに応える専門知識を職員自身が獲得することで、設備投資が真価を発揮します。リスキリングは単なる研修ではなく、組織文化として「学び続ける姿勢」を醸成する取り組みです。 また、スキルアップは離職防止と密接に関係します。キャリアパスが見える職場では、職員は将来像を描きやすくなり、転職リスクが下がります。最新技術を学ぶ機会があることで、仕事への誇りや職業アイデンティティも高まります。 リスキリングを成功させるポイントは、個人の興味・適性を踏まえて学習メニューを柔軟に設計し、成果を正当に評価して処遇に反映することです。本節では、国の補助制度や具体的な学習モデルについて解説します。

リスキリングの重要性

2024年度の介護報酬改定では、ICTを活用した科学的介護の推進が明確に打ち出されました。これにより、データ入力・分析能力や、AI(人工知能)を用いたケア計画の読み解きといった新しいスキルセットが現場に求められています。従来の介護技術に加えて、デジタルリテラシーを備えた人材が評価される時代になりました。 人材マネジメントの観点では、リスキリングは「自己効力感の向上」「キャリア自律」の二つを通じて離職防止に寄与します。学習機会を提供された職員は組織へのエンゲージメントが高まり、学んだ知識を業務改善に応用する過程で組織内イノベーションが生まれます。 費用障壁を下げる施策として、経済産業省のリスキリングを通じたキャリアアップ支援事業や、厚生労働省の人材開発支援助成金(特定訓練コース)が活用できます。例えば、20万円の研修を受講する場合、最大70%の助成が適用されるケースもあります。 学習文化を根付かせるには、研修参加率80%、新資格取得率15%などのKPIを設定し、四半期ごとに進捗を可視化します。経営者が率先して新技術の研修を受ける姿勢を示すことで、組織全体に学習へのポジティブなメッセージがさらに浸透します。

リスキリングの具体的な方法

リスキリングの手法はeラーニング、OJT(On the Job Training)、外部セミナー、資格取得支援の四つに大別できます。それぞれを効果的に組み合わせることで、知識習得と現場適用をスムーズに行えます。eラーニングは空き時間を活用できる点が魅力で、OJTは現場の状況を踏まえた実践的学習に適しています。 リスキリングの重点領域としては、ICTスキル、外国人介護人材とのコミュニケーション、認知症ケア高度化の三つが推奨されます。ICTスキルを底上げすることで、新システム導入時の抵抗感を最小化できます。外国人スタッフとの共生スキルを高めると、ダイバーシティ推進に伴う摩擦を減らせます。認知症ケアの専門性を磨くことで、加算取得や地域連携を優位に進められます。 学習設計モデルとしては、社内トレーナー制度とマイクロラーニング(5〜10分の短い動画学習)を組み合わせる方法が有効です。週1回のショートセッションで知識をインプットし、次の週にOJTでアウトプットするサイクルを回すことによって、学習内容の定着率が30%向上した事例があります。 成果評価には、技能チェックリストをベースにしたルーブリックを用い、「ICT操作ミスゼロ」「外国人スタッフとの会話頻度月20回以上」など具体的基準を設定します。評価結果を昇進・配置転換・報奨金に直結させることで、継続的スキルアップを支えるモチベーションが生まれます。

人材確保と職員定着のための施策

人材獲得競争が激化する介護業界では、「採用できても定着しない」という課題によく直面します。慢性的な人手不足を補うだけでなく、優秀なスタッフに長く働いてもらうためには、採用・教育・職場環境・処遇という複数の領域を総合的に最適化する必要があります。 有効求人倍率が4.25倍に達する現状では、従来型の求人広告や紹介会社任せの採用活動だけでは母集団を十分に確保できません。さらに、雇用契約後の離職率が高いままでは広告コストや教育投資を回収できず、経営が圧迫されます。したがって「採用→定着→戦力化」のサイクルを、一貫して設計する視点が不可欠になります。 本章では①幅広い人材の受け入れ体制、②職員が働き続けやすい環境づくり、③給与・待遇の最適化という三つの柱を中心に、具体策と導入ノウハウについて解説します。読者が自施設の状況に応じて優先順位を検討できるよう、事例データや実務フローもご紹介します。

幅広い人材の受け入れ

採用市場を広げる最もシンプルな方法は、求める人材像を柔軟に再定義することです。フルタイムの有資格者だけに限定すると、対象者は一気に減少します。そこで外国人介護人材、主婦・シニア層、障がい者、短時間勤務希望者など、多様なバックグラウンドを持つ人材を戦略的に取り込むことが有効です。 多様性を受け入れるには、就労ビザや労働安全衛生、ダイバーシティ&インクルージョン方針といった制度面の整備が欠かせません。また、現場オペレーションを見直し、業務をモジュール化することで、経験値の低い新人でも貢献しやすい環境を構築することも大事です。以下の節では代表的な施策として、外国人材活用と国内潜在労働力の活用について取り上げます。

外国人介護人材の活用

外国人が介護分野で働くルートは大きく三つあります。EPA(経済連携協定)は国家間協定に基づき、看護師・介護福祉士資格取得を前提に来日する仕組みです。技能実習制度は「技術移転」を目的とするため、最長5年間と就労期間が限定されます。特定技能(介護)は2019年創設の在留資格で、試験合格と日本語要件を満たせば更新制で長期就労が可能です。制度ごとの在留期間や試験要件が異なるため、事前に目的に合ったスキームを選定することが重要です。 受け入れは①受入計画立案②行政・監理団体への申請③来日前日本語研修④入国後の生活支援⑤現場OJTの5ステップで進みます。特に計画段階で、配置基準や夜勤体制に組み込めるかをシミュレーションし、語学レベルと業務難易度のミスマッチを防ぐことが重要です。タイムラインを引くことで、採用から現場配属まで最短でも6〜8か月を要する点を経営陣と共有しておくと、現場の混乱を減らせます。 文化・宗教的背景を尊重した運用は、外国人人材の定着率を左右します。例えばイスラム教徒にはハラール食を提供し、礼拝スペースを設けるなどの配慮が求められます。コミュニケーション面ではメンター制度を導入し、先輩職員が日常業務から生活相談まで一貫フォローする仕組みが効果的です。マニュアルや社内掲示をベトナム語・インドネシア語など多言語化すると、理解度が上がり事故発生率も低減します。 関東の特別養護老人ホームAでは、特定技能実習生2名を採用し、メンター研修と多言語マニュアルを整備した結果、1年後の定着率100%を達成しました。また利用者家族アンケートで「利用者の笑顔が増えた」という回答割合が従来比15%向上し、施設全体の活性化に寄与していることが窺えます。採用コストは初年度に約80万円かかりましたが、欠員補充に伴う派遣費用を削減でき、12か月で投資費用を回収できています。

多様な人材の活用

国内の潜在労働力は大きく四つに分類できます。①子育て中の主婦・主夫、②定年後のシニア、③障がい者、④短時間勤務を希望する学生・副業人材です。各セグメントの特性に合わせた働き方や職務設計を行うことで、フルタイム雇用に匹敵する戦力を確保できる可能性があります。 具体的な導入事例として、関西のデイサービスBでは「午前のみ」「午後のみ」という短時間勤務シフトを新設し、送迎と食事介助に特化したジョブカービングを実施しました。結果、週20時間未満のパート職員が8名増え、常勤職員の残業時間が月平均12時間から5時間へ減少しています。 採用チャネルはターゲット層によって最適媒体が異なります。主婦層には地域ハローワークや自治体のマザーズコーナー、シニア層にはシルバー人材センター、学生にはオンライン求人プラットフォームが有効です。高校・専門学校との連携では、施設見学やインターンシップを年2回実施し、就職後のミスマッチを防ぐなどの工夫が考えられます。 多様性を受け入れることで、組織文化にはイノベーションが生まれます。世代・国籍・障がいの有無を越えたチームは視点が多様化し、サービス改善アイデアが増加します。東京都内の介護複合施設Cでは、ダイバーシティ推進後に離職率が18%から9%へ半減し、利用者満足度も10ポイント上昇しました。

職員の働きやすい環境づくり

せっかく採用した人材も、現場が疲弊していれば早期離職してしまいます。物理的・心理的環境、勤務シフト、報酬制度を総合的に改善し、仕事の大変さを適切なサポートと報酬で包み込む仕組みが求められます。 働きやすさは「安全」「快適」「成長機会」の三要素で評価されることが多く、どれか一つが欠けても満足度は大きく下がります。以下では職場環境の整備と待遇面の改善を掘り下げ、定着率向上に直結する実践策を紹介します。

職場環境改善のポイント

照明の色や廊下幅といった物理的環境は、想像以上に疲労感と事故率に影響します。介護施設DではLED照明を昼白色から温白色に変更したことで、利用者・職員双方の夕方の不安感が低減しました。さらに動線を見直し、歩行距離を1日あたり約700メートル短縮した結果、夜勤者の腰痛訴えが20%減少しています。 心理的安全性を高める取り組みとして、ハラスメント相談窓口の外部委託とピアサポート(同僚相談制度)を導入するケースが増えています。手順は①規程の整備②相談フローの掲示③相談員研修の実施の3ステップです。匿名性を担保することで、小さな不満がエスカレートする前に解決できます。 勤務シフトを自動作成ソフトに切り替えた施設Eでは、希望休取得率が60%から85%に向上しました。また、2人1組で利用者フロアを担当するパートナーシップ制を導入したことで、1人あたりの心理的負荷が軽減され、残業時間は月平均3時間削減されています。 改善効果を可視化するために、離職率・残業時間・従業員満足度を四半期ごとにモニタリングしましょう。例えば離職率15%→10%、残業月10時間→6時間、満足度調査スコア+8ポイントなど、具体的なKPIを設定するとPDCAサイクルが機能しやすくなります。

給与・待遇の改善

2024年時点で介護職の平均給与は338,200円で、全産業平均をおよそ4万円下回ります。このギャップが若年層の志望離れと中堅層の転職を招く主因の一つです。処遇改善は業界イメージ向上にもつながるため、中長期的に賃上げ原資を確保する戦略が欠かせません。 処遇改善加算やキャリアパス加算を最大化するためには、職位ごとの賃金テーブルと研修計画を明確にリンクさせることがポイントです。具体的には①評価制度に基づく職位決定②研修受講履歴の台帳管理③加算取得要件を満たす勤務形態の設計の3手順で運用すると、監査対応もスムーズになります。 ベースアップが難しい場合は、福利厚生ポイント、住宅手当、短時間正社員制度といった非金銭的報酬で補完できます。例として、福利厚生ポイント1万円相当を導入した施設Fでは、看護師・介護職の離職率が前年比5ポイント改善しています。 財務的に持続可能な賃上げを行うには、総人件費率を売上高の55%以内に抑えるモデルが目安になります。業務効率化で残業代を年間300万円削減し、その半分を基本給に振り替えるなど、コスト構造全体を見直すことで、無理のない原資捻出が可能です。

介護施設の未来を見据えた取り組み

慢性的な人手不足と高齢者ニーズの多様化が進むなか、介護施設は「今ある課題を片付ける」だけでは立ち行きません。5年先、10年先を見据え、テクノロジー活用と地域共創を軸にした新しい運営モデルへ舵を切ることが求められています。 本章では、その鍵となるDX(デジタルトランスフォーメーション)と地域連携という2つのテーマに焦点を当てます。データ活用による業務効率化と、地域包括ケアシステムとのシームレスな連携を同時に進めることで、限られた人員でも質の高いケアを提供し続けられる持続可能な体制を築くことができます。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

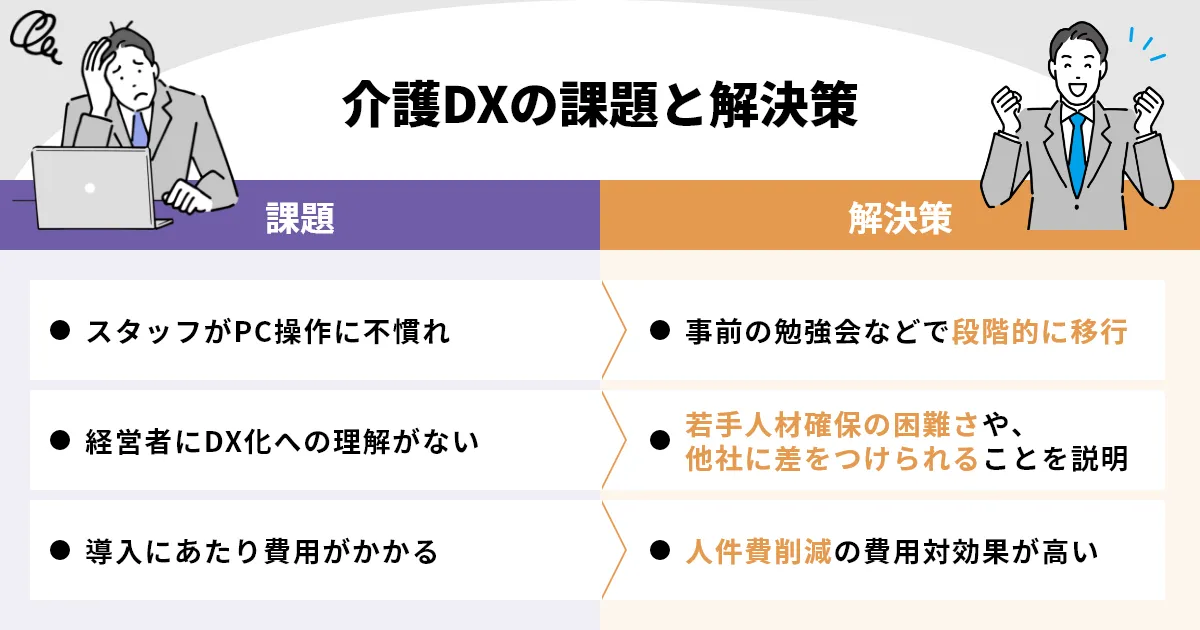

DXとは「デジタル技術を活用してビジネスモデルや組織文化を根本から変革すること」を意味します。介護業界におけるDXの目的は、紙や経験則に頼った運営から脱却し、データ駆動型ケアで利用者一人ひとりに最適なサービスを提供すること、さらに遠隔医療連携を実現して医師・薬局・家族との情報共有をリアルタイム化することにあります。 標準的な導入ステップは、次の4段階です。 1) 現状分析:業務フローとデータ流れをマッピングし、ボトルネックを特定する。 2) ビジョン設定:施設が実現したいケア品質や経営目標を数値で示す。 3) システム統合:介護ソフト、バイタルセンサー、ナースコールなど分散システムをクラウド上で一本化する。 4) 人材育成:ICTリーダーを選定し、全スタッフにデジタル教育を行う こうしたステップをロードマップに落とし込み、進捗を四半期単位で管理します。 たとえばデータ統合基盤を構築し、AI(人工知能)による転倒予測モデルとBI(Business Intelligence)ダッシュボードを導入したケースでは、「夜間見守り要注意者リスト」が自動生成され、夜勤者の巡回頻度を優先順位化できました。その結果、夜間転倒件数が30%減少し、同時に残業時間も月平均8時間削減。経営会議ではダッシュボードをもとに投資対効果を即座に確認でき、意思決定スピードが大幅に向上しています。 一方で、部門ごとにツールを個別導入してサイロ化を招いた失敗例もあります。ある事例では共通ID管理を怠ったためデータ統合に多額の追加費用が発生し、現場の抵抗感から稼働率が40%にとどまりました。成功の鍵は、「現場巻き込み」と「ガバナンス設計」です。初期段階で現場代表をプロジェクトチームに参画させ、運用ルールと情報セキュリティのガイドラインを策定する—この二点を押さえることで、DXの投資リスクを最小化し、継続的なアップデート体制を維持できます。

地域との連携強化

地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で最期まで生活できるよう医療・介護・生活支援を一体化する枠組みです。介護施設はそのハブとして、入所者だけでなく在宅高齢者へのショートステイや通所サービス提供、医療機関との情報共有を担う要所となります。 某中規模施設では、市立病院とリハビリ専門クリニック、社会福祉協議会が情報共有プラットフォームを共同運用しています。退院患者の在宅復帰率は運用開始前の55%から75%へ向上し、医療費も年間1,200万円削減されました。ボランティア団体が週2回行うレクリエーション活動により、利用者のうつ症状スコアも20%改善しています。 他にも、地域イベントへの介護予防ブース出展、地元高校とのインターンシップ受け入れ、自治会と連携した認知症サポーター養成講座の開催など、共助を広げる施策は多岐に渡ります。これらは施設のブランド力向上だけでなく、潜在的な採用チャネル拡大にもつながります。 連携を継続的に深化させるには、①協定書を締結し役割分担を明文化する、②月1回の定例会議で課題を共有する、③クラウド型情報共有ツールで退院情報やケアプランをリアルタイム更新する、という三本柱が有効です。担当者ベースの属人的運用に留めず、仕組みとして固定化することで、地域全体の高齢者支援ネットワークを強固にできます。

まとめ:介護施設の人手不足解消に向けて

介護施設の人手不足は一時的な採用活動で乗り切れる課題ではなく、社会構造の変化に起因する恒常的な問題です。少子高齢化による労働人口の減少と要介護者の増加という2つの波が同時に押し寄せる現実を踏まえ、施設経営はこれまでの延長線上では立ち行かなくなっています。 本記事で紹介した10のポイント――ICT導入、業務フロー再設計、福祉用具・介護ロボット活用、リスキリング推進、幅広い人材受け入れ、職場環境改善、給与・待遇向上、DX推進、地域連携強化、そして経営者のリーダーシップ――は、いずれも人員を増やすだけでなく「今いるスタッフが最大限に力を発揮できる仕組み」を作ることに主眼を置いています。 各施策は単独でも効果を発揮しますが、相互に連携させることで相乗効果が高まります。例えば、介護ソフトで入力負担を減らしながら、リスキリングでICTスキルを底上げし、給与加算の原資を確保して待遇を改善する、といった流れが考えられます。 重要なのは、今日から実行できる小さな改善を積み重ねながら、中長期的なビジョンに基づき投資計画と人材育成計画を走らせることです。人手不足が常態化する時代でも、仕組みとテクノロジーを味方につければ、限られた人数で質の高いケアを提供し続ける未来は十分に描けます。

施設運営者が取り組むべき優先事項

最初に行うべきは、現場課題を「影響度×実現可能性マトリクス」で整理する作業です。影響度は利用者安全・職員負担・収益へのインパクトを指標化し、実現可能性はコスト・時間・技術ハードルで評価します。四つの象限のうち「影響度大・実現可能性高」に位置付く項目から着手すると、早期に成果を可視化でき、組織内の支持も得やすくなります。 短期施策としては、既存プロセスのムダ取りとICTツール導入が最優先です。紙の記録をクラウド共有に置き換え、シフト自動作成アプリで管理者の残業を削減するだけでも、職員の体感労働時間は大幅に圧縮されます。一方、中長期施策ではリスキリングを核とした人材育成と、データ活用を前提とするDX推進をセットで計画します。スキル基盤が整えば、新たなテクノロジー導入にも躊躇なく対応できます。 投資計画はROI(投資利益率)を必ず算定し、補助金・助成金で初期費用を最小化するのが鉄則です。ICT関連ではIT導入補助金、ロボット導入では介護ロボット導入支援事業などが活用可能です。キャッシュフロー表に導入コスト、運用コスト、効果(残業削減額や加算取得額)を落とし込み、回収期間を明示すれば、金融機関や理事会の合意形成もスムーズになります。 最後に欠かせないのが経営者自身のリーダーシップです。離職率5%削減、残業時間30%削減といった定量目標を掲げ、全職員と共有することで組織の一体感が増します。週次でKPIを確認し、良い結果は即時フィードバックする文化を根付かせることで、改善サイクルが自走し始めるでしょう。

介護業界全体での協力が必要

個々の施設が努力するだけでは業界全体の人手不足を解消できません。業界団体・行政・教育機関が連携し、職員育成から制度設計まで一気通貫で取り組むことが、マクロの視点で見た唯一の持続的解決策です。とりわけ養成校の定員割れや介護職のイメージ低下は、施設単独では改善が難しい領域です。 協力モデルとしては、共同研修プログラムによる教育コスト削減、データ共有プラットフォームによる加算取得ノウハウの横展開、消耗品の共同購買によるスケールメリット確保が挙げられます。複数法人が地域単位で連携することで、多様なキャリアパスを提示でき、職員の定着率向上にもつながります。 制度提言や規制緩和の動きに、現場経営者が直接関与することも重要です。具体的には、パブリックコメント提出、業界団体の政策委員会への参加、地域の勉強会・シンポジウムでの事例共有などが挙げられます。現場の生の声が政策に反映されれば、補助制度や規制が実態に即した形にブラッシュアップされ、結果として現場負担が軽減されます。 最後に、業界全体のイメージアップは採用市場での競争力を大きく左右します。ポジティブなニュース発信やオープンデーの開催など、社会に向けた発信を各施設が連鎖的に行えば、介護業界に対する世間の認識は確実に変わります。読者自身がそのムーブメントの一員となり、連携の輪を広げる行動を今すぐ始めましょう。