認知症の進行に伴い、食事を拒否する場面が増えると栄養不足や脱水のリスクが高まるだけでなく、介護者の精神的・身体的負担も急激に大きくなります。本記事は「目の前の食事拒否をどう乗り越えればよいのか」という切実な課題を抱える介護者に向けて、有益な情報をご紹介します。 本記事では「原因の見極め」「環境整備」「食事介助」「食欲促進」「長期的フォロー」について取り上げます。それぞれの内容は相互に関係するため、組み合わせて応用すると効果が最大化するでしょう。 本記事によって食事拒否の真因を特定する方法、直ちに現場で試せる技術・声かけ・環境調整の手順、数か月先を見据えた栄養管理とケアプランのアップデート方法など総合的に理解でき、患者の摂取量向上はもちろん、介護業務の効率化や家族への説明負担軽減なども期待できます。 ぜひ日々のケアに取り入れ、食事の時間を患者と介護者双方にとって安心と楽しみのひとときへ変えてください。

認知症患者の食事拒否とは?その原因を理解する

食事拒否とは、十分に摂取できる環境や支援が整っているにもかかわらず、本人が口に食物を入れない、もしくは飲み込まない状態を指します。国内の認知症高齢者では、およそ3〜4人に1人が何らかの形で食事拒否を経験すると報告され、介護現場ではきわめて一般的な課題です。 栄養面への影響は深刻で、食事量が常食の60%以下に落ち込むと3か月以内に体重が平均2.5kg減少し、誤嚥性肺炎の発症率が約2倍に跳ね上がるというデータがあります。さらに食事介助時間は1人あたり平常時の1.6倍に延びるため、介護スタッフの業務負担や家族の心理的ストレスも増大し、QOL(生活の質)が低下します。 原因は大きく①身体的要因(口腔トラブル・嚥下機能低下など)、②認知機能的要因(失行・失認・見当識障害など)、③心理的要因(うつ・BPSD)の三つに整理できます。これらは独立しているわけではなく、互いに影響し合うのが特徴です。 「どこで問題が発生しているのか」を切り分けられると、適切な対応策を選択しやすくなります。読み進める際には、自施設や担当利用者の状況を三つの原因のどれに当てはめられるか意識してみてください。

認知症による食事拒否の主な原因

代表的な原因には、失行・失認、摂食嚥下障害、口腔内トラブル、BPSD(行動・心理症状)、うつ状態の五つが挙げられます。それぞれが単独で食事拒否を引き起こす場合もあれば、複数が重なって症状を複雑化させる場合もあります。 実際の臨床では「嚥下機能が落ち恐怖心が生まれ、そこに義歯の痛みが重なる」といった多要因ケースが多く見られます。単一原因だけを是正しても改善しないことが多い点を、まず念頭に置きましょう。 原因判別には、①身体観察→②認知評価→③心理面インタビュー→④口腔・嚥下評価というフローに沿ったプロセスが有効です。順番にチェックすることで見落としを防ぎ、早期に主要因へアプローチできます。 以下の小見出しでは、失行や失認、嚥下障害など各原因を順に掘り下げ、具体的な観察ポイントや介入方法を詳述します。

失行や失認による食事拒否

失行は「動作の手順がわからなくなる症状」、失認は「対象物の意味を正しく捉えられなくなる症状」です。いずれも大脳皮質の機能低下が背景にあり、アルツハイマー型認知症で高頻度にみられます。 具体的には、スプーンを握っても口元へ運べない、食べ物を玩具と勘違いする、テーブル上の白い皿と白米の区別がつかない、などの行動が観察されます。視覚的な手がかりを失った利用者には「何をどう食べるのか」が見えていません。 介護者は①強いコントラストの食器を使う、②一皿に一品だけ盛り付けて視認性を高める、③手添えで最初の一口を導く、といった段階的な支援が有効です。ステップごとに声かけを行い、成功体験を積ませることで自発性も補強できます。 ある特養では、コントラスト食器と手添え介助を導入した結果、対象入所者9名の完食率が平均42%→74%へ向上し、介助時間も一食あたり6分短縮しました。視覚情報と手順提示のセットが効果を上げた好例です。

摂食嚥下障害と誤嚥のリスク

嚥下は「口腔→咽頭→食道」へ食塊を移動させる一連の動作で、30種類以上の筋肉と神経が協調して成り立っています。加齢や認知症による中枢神経の伝達遅延が起こると、タイミングがずれ誤嚥を招きやすくなります。 日本老年医学会の調査では、認知症高齢者の誤嚥性肺炎発症率は年間14%、死亡率は一般高齢者の約3倍です。食事拒否が続き、栄養低下と筋力低下を伴うとリスクがさらに増大します。 ウォーターサイドテストやRSSTなどベッドサイド評価に加え、VE(嚥下内視鏡)やVF(嚥下造影)で定量的に確認することが推奨されます。評価・訓練・食形態調整を連動させるには医師、ST、看護師、管理栄養士の多職種連携が必須です。 予防策としては、①30°前傾座位を保つ姿勢調整、②とろみ付けなどテクスチャー調整、③口腔・舌・嚥下筋を鍛える嚥下リハビリを並行して行います。利用者ごとに組み合わせを最適化し、週次で再評価する体制を整えましょう。

口腔内のトラブルや体調不良

口内炎、カンジダ性口内炎、義歯の不適合、歯周病、ドライマウスなどは痛みや不快感を生み、即座に食事拒否へつながります。少量の出血や腫脹でも高齢者は強い恐怖を感じやすいため、早期発見が鍵です。 さらに、便秘や尿路感染、慢性疼痛、薬剤副作用(抗コリン薬・利尿薬など)は倦怠感や味覚異常を引き起こし、食欲を低下させます。定期的な体調スクリーニングを怠ると、原因を見逃しやすくなります。 チェックポイントは「口唇の乾燥」「義歯の安定性」「舌背の白苔」「口臭の変化」などです。異常があれば、速やかに歯科医による診療を受けさせましょう。施設内に歯科往診の定期枠を確保しておくと、対応がスムーズになります。 発熱やSpO2低下、急激な嚥下困難が出現した場合は、一時的に経口摂取を中止し、医師と連携して点滴・経管栄養へ切り替える判断が求められます。中止・再開の基準をマニュアル化しておくと、スタッフ間での判断ブレを防げます。

BPSD(行動・心理症状)による拒否

興奮、幻覚、被害妄想、不安といったBPSDは、食卓を「危険な場」と認識させ、食事そのものを拒否する引き金になります。特に夕方のサンセット症候群時に一気に悪化するケースが多いのが特徴です。 刺激過多の環境(大音量テレビ、強い臭気、まぶしい照明)は症状を増幅させます。また、時間帯によってホルモンバランスが変動し、夕方以降はパラトルモン低下により不安が強まりやすいことも指摘されています。 非薬物的アプローチとして、①静かな個室での食事、②好きな音楽を小音量で流す、③手を包むタッチングで安心感を与える、などが有効です。いずれも5~10分前から環境を整備し、症状が落ち着いてから配膳する流れが望まれます。 それでも興奮が強く摂食が不可能な場合は、抗精神病薬や抗不安薬の短期投与を検討しますが、錐体外路症状や嚥下機能低下の副作用があるため、投与量・期間は医師とよく相談してください。

うつ状態や食欲低下の可能性

高齢者うつは「抑うつ気分」「興味の喪失」「食欲低下」が2週間以上続く場合に疑われます。認知症によるアパシーと混同しやすいものの、うつは午前中に症状が重い、過去への罪悪感を訴える、など独自の特徴があります。 セロトニン分泌が低下すると、味覚・嗅覚が鈍化し、食材の香りや旨味を感じにくくなります。おいしさのフィードバックが得られないため、食事そのものへの関心が薄れ、摂取量の減少が進行します。 心理社会的介入としては、回想法でポジティブな記憶を呼び起こす、家族面会を増やして安心感を高める、日光浴でセロトニン合成を促進する、といった手段が効果的です。いずれも介入直後に声かけで気分を言語化してもらうと、効果が定着しやすくなります。 SSRI投与により8週間で食事摂取量が平均18%増加した報告もありますが、初期に吐き気などの副作用が出やすいため、医師と連携して段階的に増量するなどの対応が不可欠です。

認知症の種類と食事拒否の特徴

アルツハイマー型、レビー小体型、血管性という三大認知症は、神経細胞が障害される部位が異なり、それぞれ固有の食行動パターンを示します。したがって、同じ食事拒否でも背景となるメカニズムが異なる場合、効果的なアプローチも変わります。 症状プロファイルを起点にケア方法を最適化することで、介入の成功率が高まります。例えばアルツハイマー型では手順提示がカギ、レビー小体型では姿勢と薬剤タイミングがカギ、血管性ではリハビリによる機能代償がカギとなります。 以下のパートで各タイプの特徴と対応策を解説しますので、該当する患者像に合わせて読み進めてください。 観察シートを用いて「いつ・どこで・何を・どのように拒否したか」を記録し、タイプ別特徴と照合することで、次の一手を選びやすくなります。

アルツハイマー型認知症の食事拒否の傾向

海馬萎縮により新しい出来事を記憶できなくなると、目の前の食事が「自分に用意されたもの」であるという理解が難しくなります。そのため食卓に着いても手が止まりがちです。 加えて、失認により食材を認識できず、失行により食器操作が不器用になります。見当識障害が進むと、自分が今食事の時間にいることすら不明確となり、拒否行動として表面化します。 有効な介助技術は、①一動作ごとに短い指示を与えるステップバイステップ法、②介護者が実演して見せる視覚的手本、③成功したら即座に肯定的フィードバックを返すことです。理解しやすい刺激が連続すると、行動が定着しやすくなります。 進行期では機能低下に合わせて食事形態や介助レベルを3〜6か月ごとに見直し、家族にも変化を共有することで、長期的なケアの質を維持できます。

レビー小体型認知症の食事拒否の特徴

レビー小体型認知症では、パーキンソニズム(筋強剛・動作緩慢)と幻視が同時に存在し、食事中に手が震える、食器を落とす、幻視に気を取られるといった多彩な障害が起こります。 手指振戦や嚥下反射遅延は、自律神経症状(便秘・起立性低血圧)とも絡み合い、「食べるのが怖い」「疲れる」と感じさせる原因となります。 姿勢調整では、小刻み歩行による重心前傾を補正するため、椅子の奥まで座らせ骨盤を立て、足底をしっかり床に着けます。起立低血圧がある場合は、食事前に水分補給を行い、テーブル高さを肘の角度90°に合わせて血圧低下を防ぎます。 薬剤はドネペジルなどコリン作動薬で食欲を安定させる一方、L-ドパは悪心を誘発しやすいので投与タイミングを食後に調整すると摂取量が維持しやすくなります。

血管性認知症と食事拒否の症状の違い

血管性認知症は、梗塞・出血の部位によって前頭葉機能障害、視空間障害、麻痺など症状に大きなばらつきがあります。そのため、食事拒否の原因も個々に異なります。 片麻痺や感覚鈍麻があると、咀嚼側が限定され疲労が早く訪れるため「食べたくない」と表現されることがあります。口角からの食漏れやポケット残留も多発し、本人の羞恥心が拒否を助長する場合もあります。 こうした症状に対してはSTが嚥下造影や舌圧測定を行い、結果を基にリハビリ計画を作成する流れが基本です。早期からリハビリを導入すると、片麻痺側の舌運動が改善し、食事形態を引き上げられるケースも少なくありません。 再発予防として血圧管理や塩分制限が不可欠ですが、味が薄いと食欲が落ちるというジレンマが生じます。減塩出汁や酸味を利用したメリハリのある味付けで、食べやすさと治療を両立させましょう。

認知症患者の食事拒否に対する基本的な対応方法

食事拒否に直面したときは、「察知→原因分析→介入→評価」の循環モデルを意識すると対応が体系化しやすくなります。拒否サインを早期に察知し、原因を層別化しながら仮説を立て、それに基づく個別介入を行い、結果を定量・定性的に評価して次の手を打つというサイクルです。特に評価フェーズにおいて摂取カロリー、食事時間、拒否頻度を数値で追うことで、介入効果を客観的に把握できます。 原因分析の精度を高めるために、介護者が最初に確認しておきたいチェック項目が五つあります。①口腔内トラブルの有無、②嚥下サイン(咳嗽・湿性嗄声)、③食環境の騒音・照度、④心理的要因(不安・興奮)、⑤投薬状況と副作用です。この五項目を観察シートに落とし込み、毎食前後に記録すると早期に原因特定できます。 チーム連携では、医師が全身状態と薬剤を総括し、言語聴覚士が嚥下機能評価とリハビリ計画を立案、管理栄養士が栄養要求量と食形態を決定し、介護職はデイリーの観察とフィードバックを担います。役割分担を明確にし、週1回のミニカンファレンスで情報を共有することで、介入の重複や抜け漏れを防げます。 以下のパートでは、食事介助の手技、無理強いを避ける心理的アプローチ、環境整備など個別テクニックを詳細に解説します。

食事介助の基本と注意点

介助に入る前は、利用者の骨盤を90度に立て、足底を床にしっかりつけるポジショニングを行います。同時に介助者自身の手指衛生を徹底し、エプロン・手袋の着用を確認します。これらの準備が不十分だと、後の嚥下障害リスクや交差感染の温床となるため、ルーチンワーク化しておくことが重要です。 スプーン操作は柄をペン握りで持ち、ひと口量は5ml(ティースプーン半分程度)を基本とします。口腔の右中央→左中央→正面の順に提示すると疲労を分散でき、ペースは嚥下反射が起きたことを確認してから次の一口を運びます。液体はとろみ調整を行いましょう。粘度1500mPa·s以下であれば、誤嚥リスクが低いと報告されています。 介助中は顔色、呼吸数、喉頭挙上の有無、咳嗽、湿性嗄声、SpO2低下などを逐次チェックします。これらのバイタルサインが基準を超えた場合は即時中断し、嚥下評価または医師への連絡が必要です。特に喉頭挙上の遅延は誤嚥サインとして見落としやすいため、注意が求められます。 本節では無理強いを避ける心理的配慮、効果的な声かけ、食器・調理法の工夫といった具体的手段について解説します。介助者は自分の役割を理解したうえで、専門職や家族と連携しながら実践することが成功への近道です。

無理強いを避ける重要性

強制的に食べさせようとすると、利用者の中に「危険」「恐怖」という情動記憶が形成され、次回以降の拒否行動を強化してしまいます。これは扁桃体がネガティブ刺激を学習し、摂食場面そのものを回避対象と認識するためです。したがって、心理的安全性を確保することが最優先になります。 拒否が起きた場合は、最低5分間のインターバルを置いて環境刺激をリセットし、姿勢や声かけを変更して再提示します。再提示は最大3回までとし、それでも拒否が続くときは食事時間を切り上げ、補助食品や間食でエネルギー補給を図るようにします。 ある成功例では、インターバル法と好物の小量提示を組み合わせることで、完食率が40%から85%に向上しています。一方、失敗例では介助者が焦って再提示間隔を短縮した結果、嘔吐と強い抵抗が生じ、以後2日間の食事摂取量が著減しました。この対比が示すのは「時間を味方につける」ことの重要性です。 家族には「無理に食べさせない方が結果的に摂取量を増やせる」というエビデンスを示し、安心してもらいましょう。インターバル法の手順、補助食品の活用例、観察指標を簡潔に説明することで、家族もケアチームの一員として協力しやすくなります。

声かけの工夫で食事を促す方法

声かけは短文・肯定的表現・具体指示の三原則を守ると伝達効率が上がります。例えば「ゆっくり口を開けて」「ご飯を一口すくいますね」のように動作を具体的に言語化し、否定語や曖昧語を避けることで理解を助けます。 トーンはやや高めで一定のリズムを保ち、視線を合わせながら表情で安心感を示します。耳が遠い高齢者には、そばで低周波の共鳴音を意識した声を出すと届きやすいという報告もあります。視線が合わせづらい場合は、肩に軽く触れて注意を促すタッチングを併用します。 日本語特有の敬語は尊重を示す一方、距離感を生むことがあります。敬語をベースにしつつ、「おいしいですね」「いっしょに頑張りましょう」のように親しみやすい語尾を混ぜ、心理的距離を縮めるバランス感覚が欠かせません。 実際のスクリプト例を挙げます。「○○さん、今日は鮭のピューレですよ。香りが良いですね。では、スプーンを口元に近づけます。ゆっくりお口を開けてください。上手に飲み込めましたね。次は小さなお野菜です。」このように一動作一声かけを徹底すると、利用者が先読みしやすく拒否が減少します。

食器や調理法の工夫で認識を助ける

色彩対比食器は、白米やピューレ食など淡色の食事を際立たせるために、青や赤など補色系統のプレートを採用します。縁を高くしたユニバーサルデザイン皿は、自力摂取の際に食材が逃げにくく、スプーン操作の負荷を軽減します。 ワンプレート化は混乱を防ぎ、料理を一皿にまとめて提供することで「どこに何があるかわからない」不安を軽減します。ピューレやムース状に加工する場合は、日本摂食嚥下リハビリテーション学会コード4相当の粘度を目安にすると、嚥下安全性と咀嚼負担のバランスが取れます。 カッティングは一口大(2cm角程度)に統一し、肉・野菜の彩度と形を揃えることで視覚的手がかりが得やすくなります。盛付は時計皿法を参考に、メインを12時、副菜を3時と6時に配置すると認識しやすいと報告されています。 導入時にはコストや、食器洗浄ラインへの影響を検討する必要があります。メラミン樹脂製皿は破損リスクが低いものの、洗浄温度に制限があるため消毒手順を再設計することが推奨されます。導入前にトライアル期間を設け、実務負荷と衛生水準を同時に評価すると失敗が少なくなります。

環境整備と体勢の調整

照度・騒音・臭気は、摂食行動を大きく左右します。照明が暗いと食材の色味が識別しづらく、騒音が高いと集中力が低下します。また強すぎる香りは嗅覚刺激の飽和を招き、食欲を減退させることがあります。したがって環境因子を数値で管理し、感覚刺激を最適化することが重要です。 体勢調整では、座位保持具で骨盤を立て、テーブル高さを肘関節が90度に曲がる位置に設定するのが原則です。頸部前屈位をとりやすいよう、クッションや背当てを活用することで嚥下反射を促進できます。 モニタリング指標として、食事時間が30分を超えていないか、咳嗽や湿性嗄声が出現していないかをチェックします。また食事完食率、飲水量、誤嚥疑いエピソード数を週次で記録し、環境調整の効果を検証します。 本節では、具体的な環境調整の方法、体勢調整手技、施設全体での取り組みを紹介します。現場で実装する際は、自施設のリソースと照らし合わせて優先順位を付けると効果的です。

食事環境を整えるポイント

食事中の五感刺激最適化に関しては、照明は500lx前後の中光量が推奨され、BGMは60dB以下の静穏環境が望ましいとされています。これにより視覚と聴覚の負荷を下げ、食事への注意を集中させることができます。 座席レイアウトは、他者と適度なアイコンタクトが取れる距離(対面80cm程度)を基準にしつつ、個人のプライバシーを保てるようパーティションや観葉植物を配置します。利用者によっては個別テーブルの方が落ち着く場合もあるため、固定席にせず柔軟に変更できる構造が理想です。 においと温度管理については、調理場からの香りを適度に流し、食欲を促進する一方、強い刺激臭は排気ファンで速やかに除去し、室温は夏季26℃、冬季22℃前後を維持すると快適性が高まり、食事時間の延長を防げます。 低資金で実行できる改善例として、テーブルクロスの色変更、LED電球の色温度設定、モバイルスピーカーによる環境音源の調整などがあります。これらは数千円のコストで実現できる手段ですが、完食率を平均10%以上向上させた事例が複数報告されています。

体勢や座り方の調整で嚥下を助ける

頸部を約30度前屈させることで咽頭への流入速度が緩やかになり、誤嚥リスクが低下することが示されています。日本摂食嚥下リハ学会のガイドラインでも推奨される姿勢であり、簡単に導入できる安全策です。 骨盤支持には、座面奥行きを短くして深く腰掛ける方法と、骨盤後傾を防ぐランバーサポートを併用する方法があります。足底が床につかない場合はフットレストを設置し、膝関節・足関節を90度に保つことで姿勢が安定します。 拘縮がある利用者には、側方からクッションを挟むサイドサポートやティルト機能付き車椅子を活用し、体幹の左右バランスを整えます。重度の場合は理学療法士がシーティング評価を行い、個別のポジショニング装置を作成すると効果的です。 ポジショニング後は胸部聴診で湿性雑音がないか、SpO2がベースラインから2%以上低下していないかを確認します。加えて食事開始5分後と終了時に嚥下サインをチェックし、問題があれば体勢を微調整します。

施設や老人ホームでの環境改善の取り組み

複数ユニット方式や家庭的環境の導入により、利用者が自宅に近い雰囲気で食事できるようにすると、拒否率が25%から10%に低下したという報告があります。ユニットケアでは少人数制を取ることでスタッフの目が届きやすく、個別支援が実行しやすい点がメリットです。 一方、設備投資コストは厨房改修や家具購入などで数百万円規模になる場合があります。費用対効果を算出する際には、完食率向上による医療費削減、スタッフ拘束時間の短縮、家族満足度の向上など定量効果を含めて評価します。 スタッフ教育プログラムは、食事介助研修(年2回)、嚥下勉強会(月1回)、外部専門家による実技指導(四半期ごと)を組み合わせると、知識と技術の定着率が高まります。eラーニングを併用することで、勤務シフトに左右されず自学習が可能になります。 導入後のKPIとして、食事完食率、誤嚥件数、摂取カロリー、スタッフ業務時間をモニタリングします。データは月次レビューで共有し、改善が停滞した場合は追加施策を検討するPDCAサイクルを構築すると持続的な成果が得られます。\この記事を読まれている方に人気な資料です/

食事拒否を改善するための具体的なアプローチ

認知症患者の食事拒否に向き合う際は、単一の手段に頼らず複数の角度から働きかけることが成功の鍵です。臨床現場で成果が高いと報告されているのは「嗜好活用」と「活動促進」の二本柱で、いずれも患者本人の主体性と快適さを重視します。前者は好きな味・匂い・見た目を手掛かりに摂取意欲を引き上げ、後者は身体・心理の両面から食欲を底上げするアプローチです。 2020年に国内外12件のランダム化比較試験を統合したメタ分析では、嗜好刺激のみを行ったグループよりも、嗜好刺激と軽運動、リラックス誘導など複合的に介入したグループの方が食事摂取量が平均26%増加しました。食事完食率に換算すると約1.4倍となり、栄養状態の改善だけでなく誤嚥性肺炎の発症率も有意に低下しています。 実務では、まず現在の拒否要因をスクリーニングし、改善効果と実装コストを縦軸・横軸にマッピングして優先順位を決定すると効率よく導入できます。例えば「好物メニューの追加」は低コスト高効果ゾーンに入りやすく、「屋外散歩プログラム」は中〜高コストだが高効果ゾーンに位置づく、といった具合です。 本章では嗜好活用の具体例として、「好みの食事」「甘いもの」「嚥下機能に合わせた調理」「季節・文化食」、活動促進の具体例として「散歩」「家族コミュニケーション」「リラックス環境」などについて紹介します。それらの施策を組み合わせる際の留意点も、併せて解説していきます。

好みの食事やおやつを活用する

患者が長年親しんできた味や食文化を把握するには、家族・友人への聞き取りに加え、幼少期から現在までの生活史を振り返る「フードライフヒストリーシート」が効果的です。好き嫌いの変遷や祝い事の定番料理などを具体的に記録し、メニュー作成に反映させます。 情報が集まったら、管理栄養士がPFCバランス(たんぱく質・脂質・炭水化物)と嗜好を同時に満たす献立を設計します。例えば脂質を抑えたいが揚げ物が好物という場合、エアフライヤー調理で油使用量を70%削減しつつ食感を保つ、という具合に工夫します。 高齢になると味覚閾値が上昇し、「味が薄い」と感じやすくなります。塩分過多を避けるためには、だしを1.5倍に濃縮する、甘味を少量プラスしてコクを出す、香味野菜や柑橘皮を使って香りを立たせるなど、塩分以外の刺激で満足感を高めるのがポイントです。 本節では「甘いものを活用したエネルギー補給」「嚥下機能に合わせた調理法」「季節や文化食の導入」といった具体的手法を取り上げます。これらを組み合わせることで、嗜好刺激がさらに強化され、食事拒否改善の相乗効果が期待できます。

甘いものを活用したエネルギー補給

エネルギー密度を高める手段として、1食当たり180kcal以上を確保できるプリンやムース状デザートが重宝します。例えば卵黄多めのカスタードプリン(100g)は約200kcal、たんぱく質8gを含み、嚥下負荷も小さいため高齢者に適しています。 糖尿病や血糖変動が気になる場合は、エリスリトールやステビアなど血糖値にほぼ影響しない甘味料を活用しましょう。無糖高脂肪ホイップと組み合わせれば、カロリーは維持しつつ糖質を約70%削減できます。 摂取タイミングは食後よりも食前30分前や午後の間食に設定すると、主食・主菜を残すリスクを避けながら総摂取カロリーを底上げできます。血糖負荷の観点でも、こまめな分割摂取が推奨されます。 家族には「甘いもの=悪」という誤解が根強いため、カロリー・糖質・栄養価の比較表を用意し、摂取目的を明確に説明すると納得を得やすくなります。「主食を3割残すよりプリンを1個追加する方が栄養価が高い」という具体例を提示すると効果的です。

嚥下機能に合わせた食材や調理法の選択

市販のユニバーサルデザインフード(UDF)はコード1(容易にかめる)からコード4(かまなくてよい)まで分類されており、患者の嚥下レベルに合わせて選択できます。施設内で一括管理することで、誤提供リスクを大幅に低減できます。 とろみ調整の目安は、嚥下機能が低下した利用者なら粘度1500mPa·s前後が安全域とされます。とろみ剤を使用したら、スプーンテストで「盛り上がり、ゆっくり流れ落ちる」状態を確認し、個々の許容範囲に微調整します。 タンパク質強化ピューレ食の例として、鶏ささみ50gと豆腐50gを蒸してブレンダーにかけ、チキンブロス20mlを加えて滑らかにすると、1ポーションでエネルギー130kcal・タンパク質12gを確保できます。味が単調にならないよう、かつおだしや白みそで風味を調えます。 厨房業務に組み込む際は、調理工程フロー図にUDF区分ととろみ粘度を併記し、誰が確認・記録するかを明確化します。週1回のカンファレンスで誤嚥事故報告とともに調理法をレビューすると、継続的な質改善が担保されます。

季節や文化に合わせた食事提供の工夫

春の香りがする菜の花ご飯、夏祭り調のたこ焼き風ムースといった季節感は、視覚や嗅覚を刺激して唾液分泌を促進します。心理学研究では、季節モチーフの料理写真を提示しただけで食欲スコアが14%上昇したという結果も報告されています。 行事食は少なくとも3週間前に企画を開始し、献立・材料調達・装飾・スタッフ配置を段階的に決定します。計画が遅れると材料の確保や試作回数が不足し、提供品質が低下しがちです。 宗教的禁忌(例えば豚肉やアルコール)や食習慣を尊重することで、患者・家族の信頼感が高まります。メニュー表に使用食材を明記し、代替案を用意することでトラブルを回避できます。 コストと人員の制約がある場合、既存メニューを季節の盛り付けに変えるだけでも効果があります。例えば通常のゼリーに食用花を添える、紙ランチョンマットを季節柄に変更するといった低予算アイデアでも、視覚刺激は十分に得られます。

食欲を促す活動やケア

身体活動を行うと胃腸の血流が増加し、食欲ホルモンのグレリンが分泌されやすくなることが知られています。軽い運動でも摂取カロリーが平均15%向上するというデータがあり、活動促進は食事介入と同じくらい重要です。 ケアプログラムに組み込む際は、起床後のストレッチ、午前中の散歩、午後のリラクゼーションといった一日のリズムに沿って配置すると無理なく継続できます。運動→クールダウン→食事という流れを習慣化すると、生体リズムが整い食事拒否が減少します。 効果の測定には、摂取カロリー、体重、BMIに加え、本人と家族の満足度を5段階で評価するなど、主観・客観の両面から観察します。評価を月次でグラフ化すると、介入効果の可視化とスタッフのモチベーション向上に役立ちます. 本節では「散歩・気分転換」「家族とのコミュニケーション」「リラックス環境」を取り上げ、役割分担や手順を具体的に示します。どの活動をどの時間帯に配置するかは、施設ごとのマンパワーに応じた最適化が必要です。

散歩や気分転換で食欲を刺激する方法

10〜15分の軽度有酸素運動で血中グレリンが約1.3倍に増加し、その後2時間にわたり食欲が高まることが実験で確認されています。屋外散歩は同時に日光浴によるビタミンD生成も促すため、骨折リスク低減にも寄与します。 実施手順は①天候・気温のチェック、②適切な服装と歩行補助具の確認、③ルートの危険箇所点検、④出発前後の水分補給の4ステップです。スタッフ1名が最大2名の利用者を帯同すると、安全を確保しやすいです。 雨天や猛暑日は、椅子体操やリズム体操など屋内代替策を用意しましょう。椅子体操10分でも心拍数は約20%上昇し、散歩の70〜80%のエネルギー消費量が得られるため十分な効果があります。 活動後は脈拍・表情・食事摂取量を記録し、フィードバックシートとして翌日のプログラム調整に活用します。記録を家族に共有すると、家庭での散歩継続や協力度向上にもつながります。

家族とのコミュニケーションで心理的ケアを行う

家族が同席した食事場面では、摂取量が平均18%増加するという報告があります。安心感が情緒安定をもたらし、拒否行動のトリガーである不安や恐怖心を低減できるためです。 面会時はテーマを「昔好きだった食べ物」「季節の行事」といったポジティブな記憶に絞り、30分以内で切り上げると疲労を防げます。時間帯は午前10時〜11時、または午後3時前後がBPSD発現率が低く適しています。 家族には誤嚥防止の姿勢や声かけのコツを動画で示し、実際の介助を見てもらいながら練習してもらうと、家庭に戻った際も適切なケアを継続できます。 コミュニケーションログには日時・話題・患者の表情・食事量を簡潔に記録し、スタッフ共有フォルダに保存します。蓄積データを分析すると、どの話題が食欲を最も喚起するかが分かり、次の面会計画に活かせます。

食事前のリラックスを促す環境作り

副交感神経が優位になると唾液分泌が増え、咀嚼・嚥下がスムーズになります。食前にリラクゼーションを取り入れることで、口腔乾燥を防ぎ誤嚥リスクも軽減します。 具体策としては、バニラや柑橘系のアロマ、300lx程度の温白色照明、ゆったりしたテンポの音楽(60〜70BPM)を組み合わせた環境づくりが有効です。こうした食前のリラックスタイムはわずか3分でも、交感神経活動を5〜7%低下させることが実験結果で示されています。 プロトコルは「食事開始5分前に照明を調光→アロマディフューザーON→音楽再生→深呼吸を3回誘導」の流れで、所要時間5分以内に収めます。短時間で済むため、スタッフ負担も最小限です。 効果測定には心拍変動(HF成分)や表情解析アプリを活用できます。効果を数値化することで、どの組み合わせが最もリラックス効果を高めるか検証でき、EBP(根拠に基づく実践)を推進できます。

摂食嚥下障害への対応と栄養補給の選択肢

摂食嚥下障害がある認知症高齢者では、「誤嚥を防ぎながら十分な栄養を確保する」という二律背反の課題に直面します。嚥下安全性を優先し過ぎると摂取量が不足し、栄養維持を優先し過ぎると誤嚥性肺炎のリスクが高まります。まずは安全と栄養のバランスを取ることが、ケアの出発点です。 実践においては、評価→介入→再評価のPDCAモデルを回すことが不可欠です。具体的には①初期評価で嚥下レベルと栄養状態を数値化、②評価結果に沿った介入(姿勢調整・食形態変更・リハビリ・補助食品の使用など)、③24〜72時間以内に再評価して効果と副作用を確認、④必要に応じてプランを修正するという流れを継続します。 このプロセスを機能させるには、医師、言語聴覚士(ST)、管理栄養士、看護師、介護職が情報を共有し合う多職種連携が欠かせません。STが嚥下評価を行い、栄養士がカロリーデザインを策定し、介護職が日常観察をフィードバックするなどの強力によって、質の高い個別化ケアが実現します。 本章ではリスク管理、食事形態調整、リハビリ、経管栄養の検討など具体的手段についてご紹介します。

摂食嚥下障害のリスク管理

リスク管理の第一歩は、スクリーニングツールの活用です。EAT-10(Eating Assessment Tool-10)は、10項目の自己・他者評価で嚥下障害の存在を簡便に検出します。FOIS(Functional Oral Intake Scale)は経口摂取のレベルを1〜7で段階評価し、介入方針の目安になります。現場ではEAT-10で陽性になったケースを、FOISで詳細把握する組み合わせが有効です。 ハイリスク患者を見逃さないためには、「レッドフラッグ症状」を共有しておくことが重要です。具体例として、食事中の湿性嗄声、1口ごとに頻回の咳込み、食後の呼吸苦、体重5%以上の急激な減少などが挙げられます。これらが観察された場合は、即時にST評価や医師診察へエスカレーションします。 定期評価の頻度は最小でも週1回を推奨し、初期悪化期には毎食後の簡易チェックを追加します。責任者はSTまたは嚥下認定看護師が担い、介護スタッフ全員が日常情報を共有できる仕組み(電子記録、カンファレンス)が必要です。 本節では「症状と誤嚥性肺炎リスク」を掘り下げ、早期発見を支援するチェックリストと検査活用法について解説します。

嚥下障害の症状と誤嚥性肺炎のリスク

嚥下障害の代表的症状は、「むせ・咳込み」「湿性嗄声」「食事時間の延長」「食後の発熱」です。観察ポイントは①開始3分以内のむせ有無、②嚥下後1分以内の咳の頻度、③声質の変化、④呼吸数・SpO2の低下です。これらを食事ごとにモニタリングすることで、リスクを定量化できます。 精密評価には、嚥下造影検査(VF)と嚥下内視鏡検査(VE)が用いられます。VFはX線透視下でバリウムを摂取させ口腔期から食道期まで確認、VEはファイバースコープを経鼻挿入し咽頭期を鮮明に観察します。両検査とも5〜10分と短時間で実施可能で、介入前後の効果判定にも有用です。 誤嚥性肺炎は嚥下障害患者の主要死因で、在宅高齢者では年間罹患率約10%、入院死亡率は20〜30%と報告されています。嚥下障害の早期発見と適切な対応は、肺炎発症と死亡を大幅に減少させる鍵となります。 早期発見のチェックリストには「むせ回数が週3回以上」「体重減少が1か月で2%」「前回VEから3か月以上経過」「39℃以上の発熱歴」「夜間の湿性咳」が含まれます。いずれかに該当する時は医師・STへ即時に連絡するルールを、施設内マニュアルに明記しましょう。

嚥下機能をサポートする食事形態の工夫

国際的にはIDDSI(国際嚥下障害食分類)が広く採用され、コード7(通常食)からコード3(とろみ付きピューレ)まで段階的に定義されています。施設内で統一した分類を用いることでスタッフ間の認識違いを防ぎ、安全性が向上します。 例えばコード4(軟菜食)では、煮物やハンバーグなど指で押すと簡単につぶれる硬さが目安です。コード3では粘度1500mPa·s程度のピューレ状が推奨され、白身魚のムースやかぼちゃのポタージュなどがサンプルメニューとなります。 経口維持プロトコルでは「少量高頻度」の提供が基本で、1回量を減らし食間補食を組み合わせると総摂取カロリーを確保しやすくなります。水分は誤嚥防止のためとろみ剤を使い粘度を1300mPa·s前後に調整し、摂取量を1日1300mL以上に設計するのが標準です。 現場スタッフ教育では①IDDSI早見表の掲示、②キッチンと介護フロアの連絡ノート、③毎月のテイスティング研修を盛り込みます。新人でも誤った粘度で提供しないよう、配膳直前の粘度チェックリストを運用すると事故防止に直結します。

嚥下リハビリの重要性と方法

嚥下リハビリは舌骨上筋群・口輪筋・咽頭収縮筋などをターゲットとした訓練で、嚥下反射の遅延や残留を減少させるエビデンスがあります。筋群別に狙いを定めたエクササイズを組み合わせることで、最大効果が得られます。 代表的手技としてアイスマッサージ(氷で口腔内を刺激し反射を促進)、Shaker法(仰向けで頭部を持ち上げ舌骨上筋を強化)、Mendelsohn手技(嚥下中に喉仏を保持し開大時間を延長)が挙げられます。いずれも5〜10分で実施でき、ベッドサイドでも可能です。 頻度は1日2〜3セット、週5日を目安に4週間継続すると効果が現れやすいと報告されています。目標はFOIS1段階アップやむせ回数50%減少など具体的数値で設定し、達成度を毎週確認します。 効果判定には舌圧計での最大舌圧測定(正常30kPa以上)、FOISスコア、EAT-10合計点の推移を活用します。数値化することで患者本人や家族に進捗を示しやすく、モチベーション維持にもつながります。

栄養補給の選択肢と注意点

経口摂取が困難になった場合、選択肢は①嚥下補助食品を使用した経口維持、②経鼻胃管、③胃ろう(PEG)、④中心静脈栄養(TPN)などに分かれます。それぞれの侵襲度と維持管理負荷を比較し、患者の状態と家族の意向を擦り合わせることが重要です。 倫理的観点としては、QOL(生活の質)と延命のバランスがあります。たとえ経管栄養で長期生存が期待できても、拘束や活動制限が大きければ本人の幸福度が低下する可能性がありますので、価値観を尊重した意思決定の支援が欠かせません。 意思決定の場として多職種カンファレンスを設定し、医師が医療的リスクを説明し、看護師が日常ケアの負担を提示し、栄養士がカロリー設計案を示し、家族が希望を述べる形で情報を可視化します。議事録を残し、後日見直せるようにすることで合意形成を強固にします. 本節では経管栄養法の代表であるPEGと点滴栄養について、適応とリスクを具体的に比較します。

胃ろうや点滴による栄養補給の検討

PEG(経皮内視鏡的胃ろう造設)の適応は、「90日以上の経管栄養が見込まれる」「消化管が機能している」「呼吸状態が安定している」などが基本条件です。合併症として感染、漏出、バンパー埋没などがあり、発生率は3〜10%と報告されています。 点滴は中心静脈栄養(CVH)と末梢静脈栄養(PPN)に大別されます。CVHは高濃度で長期投与が可能ですがカテーテル感染リスクが高く、PPNは安全性が高いもののカロリー制限があります。いずれを用いるかは、患者の予後や目標カロリーに応じて選択します。 家族へのインフォームドコンセントでは「目的・方法・合併症・撤去基準・費用」の5項目を必ず説明し、パンフレットと同意書をセットで渡すと理解が深まります。特に「一度造設しても撤去は可能」である点を明確にすることで心理的ハードルが下がります。 撤去判断は経口摂取がFOIS5以上に回復、もしくは治療目標が緩和ケアへ移行した時が目安です。定期的にST評価と栄養評価を行い、撤去時期を多職種で協議する体制を整えましょう。

絶食状態を防ぐための早期対応

摂取量のモニタリングには「24時間カロリー・水分記録表」を用い、目標比70%を下回った時点で黄色信号、50%を下回った時点で赤信号と設定します。赤信号が2日続いた場合は、即時に経管栄養を含む代替ルートを検討します。 エネルギー・水分補助食品としては、200kcal/125mLの高濃度流動食や電解質ゼリーが便利です。とろみ調整済み製品を選ぶと、誤嚥リスクを抑えながらカロリーを補給できます。 臨界しきい値到達後は「医師評価→ST嚥下確認→栄養士カロリー設計→家族説明→実施」という5ステップを、最短24時間以内に完了させます。意思決定が遅れるほど予後が悪化するため、フロー図を作成し責任者を明確にして進捗を管理します。 病院転院基準は①SpO2 92%未満で呼吸苦を伴う、②脱水指標(BUN/Cr比)20以上、③血清アルブミン2.5g/dL未満のいずれか満たす場合とし、あらかじめ家族へ共有しておくと緊急時でも混乱が少なくなります.

栄養補給を行う際の介護者の役割

介護者は投与スケジュールを正確に守り、注入速度と量をダブルチェックすることで過負荷や逆流を防ぎます。投与器具の毎回アルコール消毒と72時間ごとのチューブ交換を徹底し、感染リスクを最小化します。 胃ろうサイトのケアでは皮膚発赤・滲出液・臭気を毎日観察し、違和感訴えや38℃以上の発熱があれば医療職へ連絡します。早期発見により、バンパー埋没症候群など重篤合併症を未然に防げます。 家族が在宅で管理する場合は、「器具の洗浄方法」「脱落時の応急処置」「夜間の体位保持」を実演指導します。動画マニュアルをスマートフォンで提供すると復習が容易になり、再入院率が低下します。 記録は投与時間・量・体調変化・ケア内容を統一フォーマットに記入し、法的責任を問われた際に備え明確にしておきます。ICT記録システムを導入すると転記ミスが減り、チーム全体でリアルタイム共有が可能になります。

認知症介護における食事拒否への長期的な対応

食事拒否は一時的な対応で解決することは少なく、原因が変化し続けるため「持続的介入と評価のサイクル」を組み込んだ長期戦略が欠かせません。①原因仮説の設定→②小規模な介入→③効果測定→④修正という4ステップを繰り返し、常に最新の情報でケアをアップデートしていく仕組みを構築します。 その際に重要なのが、患者の生活の質(QOL)の向上と介護者の負担軽減を同時に目指す視点です。例えば、介助時間を短縮しながら誤嚥を防ぐ姿勢調整を導入すれば、患者の安全と介護者の時間的ゆとりの双方にメリットが生まれます。片方だけを優先するとどこかでひずみが生まれるため、バランスを取るマネジメント意識が求められます。 ケアプランは最低でも3か月ごと、急激な状態変化があった場合は1か月以内に見直すことを推奨します。見直し時には体重・摂取カロリー・誤嚥回数・介助時間など定量指標を盛り込み、「どの指標が改善し、どの指標が停滞しているか」を可視化することで次のアクションを明確にできます。 本章では家族や介護者の負担軽減策を示し、患者の状態に応じた柔軟な対応策をご紹介します。

家族や介護者の負担軽減策

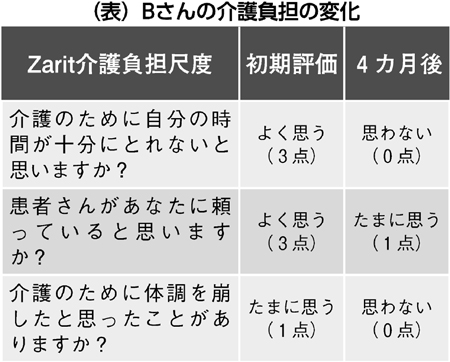

負担の大きさを客観的に把握するために、Zarit介護負担尺度(Zarit Burden Interview)が役立ちます。22項目それぞれを0〜4点で評価し、合計点でストレスレベルを分類するもので、点数が高いほどサポートの必要性が高いと判断できます。 負担の程度を把握したら、時間管理と役割分担の再設計を検討します。食事介助のピークタイムにスタッフを集中投入し、書類作業は非ピーク帯に回すなど、シフト表を食事中心に再構築すると無駄な待機時間が減少します。家族が参加できる場合は、「週2回の夕食介助を家族が担当する」など具体的なタスク分担を文書化すると混乱を防げます。 介護従事者の感情面での対策としては、ピアサポートグループや外部相談窓口の活用が有効です。同じ課題を抱える仲間と経験を共有することで「自分だけではない」という安心感が得られ、燃え尽き症候群の予防につながります。 本節では心理的負担軽減、専門職チームの活用、家族との連携強化という切り口で、具体的な対応策をご紹介します。

介護者の心理的負担を軽減する方法

介護者の心理的負担を軽減する観点として、ストレス反応モデルがあります。環境の要求(患者の食事拒否)に対し、個人の資源(時間・スキル)が不足するとストレス反応が生じ、最終的に身体症状や離職願望として表面化します。したがって「要求を下げる」か「資源を増やす」か、もしくは両方を同時に行うことが基本戦略です. 資源を増やす即効性の高い方法として、マインドフルネスや呼吸法を休憩時間に組み込む手法があります。例えば4秒吸って6秒で吐く腹式呼吸を3分間行うだけで心拍数が有意に低下し、副交感神経が優位になることが知られています。 組織的アプローチとしては、EAP(従業員支援プログラム)の導入が効果的です。ある特養では外部カウンセラーによる月2回の面談を設けた結果、半年で離職率が8%から4%に半減しました。 取り組みの効果は、PSS(Perceived Stress Scale)を月1回実施して測定します。導入前後で平均スコアが5ポイント以上改善すれば、プログラムの有用性を数値で示せるため、継続的な予算確保の根拠になります。

介護施設での専門的なケアの活用

専門職チームの代表例は、ST(言語聴覚士)・OT(作業療法士)・管理栄養士が連携して摂食嚥下を総合的に評価するモデルです。STが嚥下機能を診断し、OTが姿勢・動作を調整、管理栄養士が食形態を提案するという流れで、誤嚥と低栄養の両方にアプローチできます。 施設外の専門家を招く場合は、医師の診療情報提供書と連絡ノートで情報共有を行い、目標達成指標(例えば「誤嚥回数を週5回→2回に減少」)を先に設定しておくと、短期間で成果を判定しやすくなります。 介護報酬加算では、経口維持加算や栄養マネジメント加算など食事関連の項目が複数用意されています。要件をクリアすれば、専門職の時間を確保しながら施設収益もプラスになるため、経営面のメリットも大きいです。 利用者・家族への情報提供は、パンフレットと面談を組み合わせて「専門職がどのように関わり、どんな成果が得られるのか」を具体的に伝えると理解が深まり、協力度合が高まります。

家族との連携で介護を効率化する

ICTツールを使った情報共有は、家庭と施設のタイムラグを最小化します。介護記録アプリに食事量や嚥下サインを写真付きでアップロードすれば、家族はリアルタイムで状況を把握でき、不安の軽減とケアの一貫性向上に役立ちます。 定期面談では、「アジェンダの事前共有」が成功の鍵です。たとえば①前回からの変化②現在の課題③次の目標④家族の希望という4項目を事前に送付しておくと、当日の話し合いが論点整理されたものになります。 家族を対象とした教育コンテンツには、嚥下体操の動画や適切な声かけ例を載せた冊子を用意すると効果的です。視覚情報があることで家族が自宅でも正しい手技を再現しやすくなり、患者の混乱を防げます。 合意形成では「最終決定前に24時間の熟慮期間を設ける」「決定内容を第三者が確認する」など、チェックポイントを設定すると誤解やトラブルのリスクを減らせます。

認知症患者の状態に合わせた柔軟な対応

認知症は軽度・中等度・重度へと進行するにつれ、拒否行動の理由や必要な支援が大きく変わります。軽度の段階では環境要因の調整で改善するケースが多い一方、重度においては嚥下障害や身体機能低下が主因となりやすいなど、ステージごとに注意点が異なります。 そこで「アセスメント→介入→評価」を各ステージ向けにテンプレート化し、状態変化のたびにテンプレートを差し替える運用が推奨されます。この運用により、スタッフが個別対応に追われず、一定品質のケアを安定して提供できます。 テクノロジーの導入は、負担軽減を後押しします。嚥下サインをセンサーで検知してアラートを出すシステムや、見守りカメラで食事中の咳嗽を自動記録する仕組みは、重度期の安全管理に有効です。ただし導入にあたっては、コストやプライバシーなどの観点にも配慮して検討する必要があります。 本節では、症状に応じた介助技術、認知機能変化への対応、そして長期ケアプランの立て方を順に解説します。

症状に応じた食事介助の工夫

嚥下サイン(咳込み、湿性嗄声など)と認知レベルを縦横に並べ、介助手技をマトリクスで整理すると介助方法が容易に判断が容易できます。例えば「軽度認知+湿性嗄声あり」ならとろみ飲料と頸部前屈、「重度認知+無反射性誤嚥」なら経口維持を最小限にして経管栄養を検討するなど、具体的な組み合わせを一覧化すると現場で迷うことがありません。 マトリクスを用いる場合、状態変化があったときに介助手技をタイムリーに変更するフローも用意します。変更権限者と連絡手順を明文化し、「異常を感じてから最長24時間以内に再評価を行う」といった時間基準を設定すると対応が遅れません。 成功事例として、頸部前屈+スプーン一口量を5ml以下に制限した結果、誤嚥を月平均15回から3回に減らせたケースがあります。このようなデータは共有することで、スタッフ全体のモチベーションが向上します。 教育面では、年間計画に研修・OJT・外部セミナーを組み込み、チェックリストで習熟度を確認することで、技術の属人化を防げます。

認知機能の変化に合わせた対応方法

MMSE(Mini-Mental State Examination)やCDR(Clinical Dementia Rating)で認知機能を数値化し、25点以上を初期、15〜24点を中期、14点以下を後期といった基準で分類しましょう。この分類が介護方針の共通言語となり、判断のばらつきを減らします。 初期においては本人の意思決定支援を重視し、メニューの選択肢を提示するアプローチが有効です。中期では視覚的手本やステップ分割指示、後期では感覚刺激中心のアプローチへと切り替えるなど、段階的に方法を変えることがポイントです。 症状変化の早期検知には、日次チェックリストで「食事開始までの遅延時間」や「咀嚼回数の変化」を数字で記録し、閾値を超えたらチームで再評価するシステムを導入すると、介入のタイミングを逃しません。 家族へ説明する際は「点数が下がった=すべてが悪化」ではなく、「支援方法を変える適切な時期」と前向きに伝えることで、不要な不安を与えず協力体制を築けます。

長期的なケアプランの重要性

長期プランでは6か月・1年の中長期ゴールを設定し、KPIとして体重維持率、誤嚥回数、Zaritスコアの3項目を選ぶとバランス良く評価できます。「体重−2%以内」「誤嚥月5回以下」「Zaritスコア−5点」など具体値を示すと目標が共有しやすくなります。 レビュー会議は最低3か月ごとに実施し、医師・看護師・介護職・管理栄養士・家族代表が参加します。議事録をフォーマット化し、変更点と次回課題を一目で把握できるようにしましょう。 プラン修正基準として「体重3%以上減少」「誤嚥性肺炎で入院」など臨界値を設定し、該当した時点で臨時カンファレンスを招集します。この基準を先に共有しておくと、緊急時でもスムーズに意思決定が行えます。 さらに地域包括ケアシステムと接続することで、訪問リハや在宅栄養指導など外部資源を組み込みやすくなり、施設内だけでは補えない支援を継続的に提供できます。