四季折々の行事は、高齢者の生活に刺激と笑顔をもたらす最良のツールです。本記事では春夏秋冬のイベントに通年型プログラムを加えた計10のアイデアを厳選し、マンネリ打破や認知症予防、さらに職員の業務効率化など多くのメリットと共にご紹介します。限られた予算・人員でも実践できる再現性の高い事例を中心に取り上げるため、自施設でもすぐに取り入れることができるでしょう。 行事は「季節イベント(春・夏・秋・冬)」と「季節を問わない通年イベント」の2パターンをご用意しています。季節イベントは自然や伝統文化がもたらす感覚刺激を活用し、身体機能と心理面の双方に働きかけるものとなっています。一方通年イベントは、コミュニケーションと参加意欲を切れ目なく維持するような仕掛けとして位置づけています。この二つを組み合わせることで、一年を通してバランス良く機能・心理の両面をサポートできます。 全体を貫くテーマは「利用者中心主義」「徹底した安全管理」「地域連携による開かれた施設」の三つです。記事で紹介するアイデアを参考に、自施設の年間行事計画をアップデートし、入居者一人ひとりが輝く瞬間をぜひ創り出してください。

季節の行事が高齢者に与えるメリットとは?

介護施設で行われる季節行事は、身体機能の維持・認知機能の刺激・社会参加の促進という三つの軸で利用者の生活を豊かにします。本節では、それぞれの軸がどう作用し合い、入居者一人ひとりのQOL(生活の質)を底上げするのかについて解説します。 まず身体面の利点として、行事を通じて自然に立ち上がり動き回る機会が増え、下肢筋力やバランス能力が刺激され、転倒リスクの低減や食欲向上といった効果が得られます。 心理面では、季節感あふれる装飾や音楽、香りなどが情動を活性化し、「自分でできた」「楽しい」という自己効力感を高めます。 社会的メリットとして、家族や地域住民を巻き込んだイベントが対人交流のハードルを下げ、孤立感を軽減し、共同作業が生む相互理解は地域連携強化にもつながります。 以下、それぞれのメリットについて詳しく掘り下げます。

身体機能の維持・向上

身体機能を守りさらに高めるためには、適切な負荷と安全管理を両立したプログラム設計が欠かせません。単に運動量を増やすのではなく、可動域・バランス・持久力といった指標を個別に評価し、レクリエーション要素を取り入れることで楽しさと継続性を確保します。運動イベント、レクリエーションの役割、安全対策について順に解説します。

運動を取り入れたイベントで身体を動かす

企画の出発点は可動域評価とバランス能力の把握です。座位以外の姿勢が難しい方には上肢中心、立位が可能な方には下肢も使うメニューを組み込み、歩行可能な方には移動距離を設定するなど段階的選択肢を用意すると全員が無理なく参加できます。 実践例として、座ったまま行う玉入れ、廊下を活用した歩行訓練スタンプラリー、リハビリ室を使った立位ストレッチ大会などが挙げられます。Borgスケール11〜13(ややきつい程度)を目安に設定すると、運動効果と安全性のバランスが取りやすくなります。 安全管理はイベント成功の鍵です。開始前に血圧・脈拍を測り、ウォーミングアップとクールダウンを各5分以上確保します。スタッフ配置は利用者5名に対し1名を基準とし、転倒予防マットや手すりを必ず設置してください。 成果を可視化すると継続意欲が高まります。歩数計データを掲示板に貼り出す、握力を毎月測定してグラフ化する、運動中の写真をアルバムにまとめるなど、見てわかる形でフィードバックする仕組みを導入しましょう。

介護予防に役立つレクリエーションの重要性

フレイル予防では筋力・口腔機能・社会性を同時に刺激することが推奨されています。レクリエーションはその三要素を自然に組み合わせられる絶好の手段です。身体を動かしながら歌う、道具を操作しながら会話するなど、複合的な刺激が得られます。 具体例として、口腔体操と発声を組み合わせた歌レクリエーション、上肢を使ったボールパスゲーム、リズム体操が挙げられます。これらは咀嚼筋の強化・協調運動の改善・対人交流の促進という科学的根拠に基づいており、介護予防プログラムとして理にかなっています。 効果を最大化するには継続が不可欠です。週1回の定例開催や利用者代表による企画委員会を設置し、モチベーション維持のための「自分たちで作るレク」という仕組みを取り入れましょう。単発イベントとの違いを明確にし、身体機能向上を長期的にサポートしてください。

安全に配慮した身体機能向上の工夫

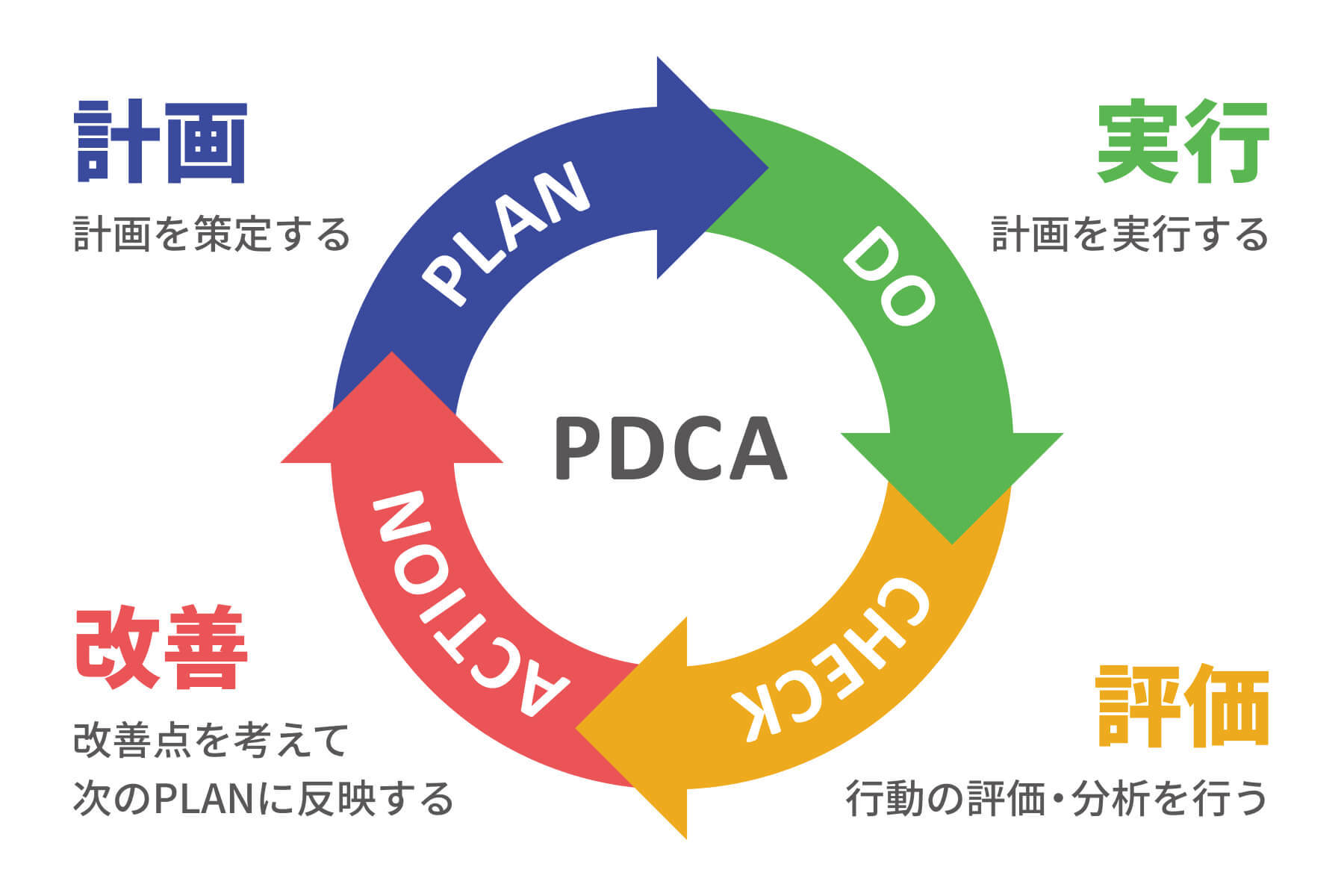

まず設計段階でリスクアセスメントを行い、転倒・誤嚥・脱水の三大リスクに対するチェックリストを作成します。利用者ごとにアセスメントシートを記入し、医療職と共有することで事前のリスク回避策を明確にします。 当日は床の滑り止め加工、広めの動線確保、AEDと緊急連絡体制の整備を徹底しましょう。また、換気と室温管理も抜かりなく行い、体調不良を未然に防ぎます。 イベント中は『声かけ→観察→記録』をワンセットとしてルーティン化します。終了後にはヒヤリハット事例を共有し、次回改善につなげるPDCAサイクルを運用することで、安全レベルをさらに引き上げられます。

心の健康と生活の質の向上

心理的充足感を高めるには、季節感のある刺激で情動を呼び起こし、他者との交流や役割体験で自己肯定感を醸成することが重要です。意欲向上・孤独感軽減・脳活性化という三つの側面から、具体策を紹介します。

季節感を感じることで意欲を刺激

視覚・嗅覚・触覚への多感覚刺激は情動に直接作用し、行動意欲を高めます。装飾や香り、衣装などを組み合わせた空間演出は、脳の扁桃体を活性化させ「やってみたい」という前向きな気持ちを引き出します。 具体例として、施設廊下への造花による桜トンネル設置、紅葉カラーのテーブルクロスで食堂を彩る、ひのきアロマディフューザーで森林の香りを漂わせるなどの方法があります。こうした刺激がADL維持に寄与することは、近年の作業療法研究でも示唆されています。 効果測定にはNRSや簡易QOL質問票を用い、イベント前後で意欲スコアを比較します。数値化することで職員も成果を実感しやすくなり、次回企画へのモチベーションが高まります。

孤独感の解消とコミュニケーションの促進

孤独感は抑うつや認知機能低下のリスク要因です。季節行事は話題の共通基盤を提供し、対人交流のきっかけを作ります。抑うつスコアが高い方でも、対話が始まれば笑顔が増えるケースは少なくありません。 共同制作や合唱、ゲーム対戦といったグループワーク形式は、自然な会話を生み出す仕掛けです。役割分担を明確にし「頼られる体験」を提供することで、自発的な発話が増えます。 イベント中の発話回数をスタッフがカウントしたり、笑顔率をAIカメラで解析したりすると、コミュニケーション向上を客観的に示せます。データは家族への報告資料にも活用できます。 家族や地域ボランティアを招く場合は名札と話題カードを準備し、写真ブースで一緒に撮影する導線を考慮してください。初対面同士でも自然に会話が始まり、交流が深まります。

自尊感情の回復と脳の活性化

「自分は役に立っている」と感じると前頭前野の血流量が増加し、意欲や注意力が高まることが報告されています。季節行事における役割付与はこの効果を狙った重要な仕掛けです。 例として、作品展示の企画責任者や司会進行役、作品審査員などをお願いすると、成功体験が自己肯定感を大きく引き上げます。加えて、作品が家族や地域住民に褒められると達成感が倍増します。 脳活性化の効果検証にはクロック描画テストやNMスケールなどの簡易指標を活用し、イベント前後で比較します。数値が改善すれば利用者も職員も手応えを感じられ、次のチャレンジへの意欲がさらに高まります。\この記事を読まれている方に人気な資料です/

春のおすすめ行事アイデア

春は寒暖差と共に植物が芽吹き、視覚・嗅覚への刺激が最も豊富になる季節です。このタイミングで行事を企画すると、入居者は自然と身体を起こしやすくなり、活動量の底上げにつながります。また春は年度の切り替え期でもあるため、新しい挑戦への意欲も高まりやすいという心理的利点があります。 介護施設では「ひな祭り」と「お花見」の二本柱を軸に据えると、準備物・人員配置・季節演出を共有化しやすく、職員の負担を抑えながら多彩なプログラムを組み立てられます。どちらも見る・作る・食べるという三方向のアプローチが可能で、身体機能・認知機能・コミュニケーションを同時に刺激できるのが特徴です。 計画段階で、①安全確保(転倒・誤嚥リスク管理)②参加動機づけ(役割付与と成功体験)③記録・評価(写真・発話回数・QOL指標)という三つの観点を盛り込むことで、単なる季節行事から介護サービスの質向上プログラムへと昇華できます。

ひな祭りイベント

ひな祭りは桃の節句とも呼ばれ、厄除けと成長祈願の文化的背景を持つ行事です。色彩が鮮やかで装飾バリエーションが多いため、認知症の方でも視覚的に理解しやすく参加意欲を引き出しやすいという利点があります。 施設で取り組む際は「創作」「食」「交流」の三本立てを意識すると、異なる興味関心を持つ利用者全員がどこかの工程で主役になれます。本節では手作りひな人形のワークショップ、行事食、地域連携展示会の順にそれぞれ詳述します。

手作りひな人形のワークショップ

材料はフェルト、折り紙、牛乳パックなど軽量かつ安全なものを選びます。1テーブル4~6名を基本とし、車椅子利用者は動線が広い外周テーブルに配置するなど、人数と可動域に合わせたレイアウトを事前に決定してください。 制作は①下絵合わせ②布貼り③飾り付けの三段階で進行します。色選択を促す質問型アプローチ──「赤と桃色、どちらの着物が好きですか?」──を挟むと、認知症の方でも主体的に意思決定しやすくなります。貼り付け作業は水のりより速乾ボンドを使用し、作業時間を短縮するのがポイントです。 完成後は食堂前の壁面に展示棚を設置し、鑑賞タイムを組み込みましょう。他利用者や職員から褒め言葉をもらうことで自己効力感が高まり、次の活動へのモチベーション維持につながります。

ひな祭り行事食で季節を味わう

行事食はたんぱく質20g・塩分2.5g以下を目安に、常食・刻み食・ミキサー食の三段階で同一メニューを展開します。歯科衛生士と連携し嚥下レベルを判定したうえで、テクスチャ調整を行うことで全員が安全に楽しめます。 メインはちらし寿司です。盛り付けは利用者と一緒に行い、錦糸卵やサヤエンドウの配置を相談しながら決定します。この共同作業が視覚刺激と達成感を同時に提供し、摂食量の向上に直結します。 食卓にはひな祭り由来クイズカードを設置し、自然な会話のきっかけをつくりましょう。例えば「雛人形を右大臣・左大臣が守っている理由は?」などの問いを入れると、食事中も知的好奇心が刺激され発話回数が増えます。

地域交流を兼ねたひな祭り展示会

近隣の保育園や小学校と協議し、子どもたちの折り紙雛と高齢者の作品を合同で展示するスケジュールを設定します。児童の来館日を事前に決め、職員が双方の安全管理責任を明確にしておくとトラブルを防げます。 展示スペースは車椅子が対向通行できる幅90cm以上を確保し、休憩イスは2m間隔を基準に配置します。展示台は高さ80cm程度にして視線を合わせやすくし、鑑賞時間を長くとっても疲れにくい導線を工夫しましょう。 入り口には記帳台と写真撮影スポットを用意します。来場者のコメントや写真データは施設広報に活用でき、地域に開かれた施設づくりをPRする絶好の素材になります。

お花見レクリエーション

桜の開花は短期間で終わるため、計画から実施までのスピード感が成功の鍵です。開花予測サイトをこまめにチエックしながら、屋外・室内の二段構えで準備を進めると天候不良時のリスクを最小化できます。 屋外での桜鑑賞ツアーが難しい入居者も、室内装飾や創作活動を通じて同じ季節感を共有できます。個々の身体状況に合わせた多層的メニューを用意することで、全員が主役になれる花見イベントを実現しましょう。

屋外での桜鑑賞ツアー

出発前に血圧・体温・排泄確認を行い、常用薬を携行します。持ち物は防寒具、ペットボトル飲料、救急セット、携帯トイレまでリスト化し、担当者がチェックしてください。 桜スポットを選ぶ際は、バリアフリー対応の有無・トイレと駐車場の距離・雨天時の屋根付き退避場所を下見で確認します。下見シートを用意し、チェック項目を全スタッフが共有することで当日の判断が迅速になります。 タイムスケジュールは「出発→移動→鑑賞→写真撮影→休憩→帰館」を90~120分で組み、移動距離が長くならないようルートを最短化します。写真係とバイタル確認係を分け、役割を明確にすると安全管理が徹底できます。 帰館後は撮影した写真をスライドショーで共有し、回想法に基づく振り返り時間を設けてください。視覚記憶を再提示することでイベント体験が長期記憶に定着し、満足度が向上します。

室内で楽しむ桜の飾り付けと写真撮影

折り紙で桜花を作り、壁面に貼り付け、仕上げにLEDライトを当てて立体感を演出します。工程を「下準備→貼り付け→照明設置」に分け、器用さや集中時間に応じて役割を割り振ると作業効率が高まります。 フォトブースには着物や羽織、和傘などを準備し、セルフ撮影を促します。スマホやタブレットで撮影する場合は、事前に肖像権・SNS掲載許可を取得する同意書を準備しておくとトラブルを防げます。 撮影後は写真をその場でプリントし、アルバムに貼ってコメントを書き込んでもらいましょう。家族面会時に共有すると会話の糸口が増え、コミュニケーションの質が飛躍的に向上します。

桜をテーマにした創作活動

絵手紙、ちぎり絵、押し花など複数の創作メニューを用意し、認知機能や巧緻性に合わせて自由に選択してもらいます。難易度を事前に色分け表示しておくと、利用者が自分で判断しやすくなります。 作業の途中で「ピンクは安心感を与える色」「緑は安定感をもたらす色」といった色彩心理の話題を提供すると、作品に込める思いを共有しやすくなり、対話が自然に生まれます。 完成作品は廊下ギャラリーに展示し、鑑賞者がメッセージカードで感想を書き込めるコーナーを設置します。作品を介した交流が新しい会話を誘発し、施設全体のコミュニティ感覚を高めます。

夏のおすすめ行事アイデア

夏は日照時間が長く、開放的な気分になりやすい季節です。そのエネルギーを活かした行事は、利用者の活動量を自然に高め、熱中症予防のための水分補給や体調観察を日常的に行うきっかけにもなります。特に七夕や夏祭りは「願い事を託す」「にぎやかな祭り気分を味わう」という情緒的な要素が強く、心理的満足度の向上が期待できます。 本節では、①短冊や笹飾りで内面的な希望を表現できる七夕イベント、②食・音・光・音楽を総動員して五感を刺激する夏祭りの二本柱を提案します。いずれも職員の準備負担を抑えつつ、入居者の身体・認知両面に効果をもたらす具体策を盛り込みました。 企画の要所は「安全と楽しさの両立」です。屋外に出る機会が増える分、熱中症・転倒・感染症のリスク管理が欠かせません。チェックリスト運用や地域資源の活用で職員だけでは抱えきれない作業を分散し、誰もが安心して参加できる夏ならではの時間を演出しましょう。

七夕イベント

七夕は旧暦に由来する伝統行事で、短冊に願い事を書いて笹に飾るというシンプルなものですが、高齢者の回想を促したり、世代間交流の素材としても優秀です。色彩選択や文字を書く動作は巧緻性トレーニングにもなり、認知症予防の観点からも取り入れたいプログラムです。 施設内で実施する場合、笹飾り・行事食・創作活動を組み合わせることで、視覚・嗅覚・味覚を同時に刺激できます。また、七夕の物語を題材にした朗読や映像を用意すれば、参加者の理解度や関心に応じて多層的な楽しみ方を提供できます。

短冊に願い事を書くワークショップ

まず五行色に基づいて短冊の色を用意します。青は「木」=成長、赤は「火」=情熱、黄は「土」=安定、白は「金」=純粋、黒は「水」=知恵を象徴すると説明すると、色選びそのものが自己表現の第一歩になります。利用者がどの色を手に取るか観察するだけでも、心理状態や好みを把握する手がかりになります。 記入時には極太フェルトペンや視線ガイド用の下敷きを準備し、視力低下や上肢筋力低下がある方でも書きやすい環境を整えます。自筆が難しい場合は代筆担当を決め、「言葉は本人、文字は職員」という役割分担で自己決定感を損なわないようにします。 最後に輪になって短冊を読み上げる共有タイムを設けると互いの願いに共感が生まれ、「似た願いを持つ仲間がいる」と感じることで孤独感の軽減につながります。拍手やコメントを交えながら進行すると、自然と対話が広がり、コミュニティ意識が強化されます。

七夕飾りの制作と施設内装飾

笹は本物を使用すると香りや質感で季節感が高まる一方、枯れやすく虫のリスクもあります。長期展示や省メンテナンスを重視する場合は造花を選び、短期間で行事感を最大化したい場合は生笹を選定するなど、目的に応じて判断しましょう。 飾りづくりはあらかじめ型紙をカットし、難易度別にパッケージ化しておくと作業効率が高まります。手指巧緻性に課題がある利用者には大きめの折り紙パーツを用意し、成功体験を得やすくすることがポイントです。 完成後は天井や廊下に飾り付け、LEDライトを仕込むことで夜間でも楽しめるフォトスポットにします。面会に訪れた家族が撮影した写真をSNSに投稿すれば、施設の広報にもつながり一石二鳥です。

七夕行事食で季節感を楽しむ

メインは天の川に見立てたそうめんとし、青・紫の寒天ゼリーを添えて星空を演出します。嚥下困難者には同じ色味のゼリー寄せにとろみ剤でテクスチャ調整し、すべての利用者がビジュアル体験を共有できるようにします。 夏場は脱水と電解質バランスの乱れが懸念されるため、冷やし茶碗蒸しやスイカ寒天など水分とカリウムを補える副菜を追加します。塩分は総量2.5g以下を目安に設定し、高血圧や腎機能低下のある方にも配慮します。 配膳前に管理栄養士が「そうめんがなぜ七夕料理になったのか」「スイカの縞模様の意味」といった豆知識を紹介すると、食事が単なる栄養摂取ではなく知的エンターテインメントに変わります。クイズ形式にすることで発話量も増え、咀嚼回数アップが期待できます。

夏祭り

夏祭りは地域の風習を取り入れやすく、にぎやかな音や光が非日常感を演出します。屋台風の食事、ゲームコーナー、盆踊りなど多要素で構成できるため、利用者の興味や身体機能に合わせて選択肢を用意しやすいのが特徴です。 一方で熱気や騒音が刺激になり過ぎる場合もあるため、静養スペースやクールダウン用の冷房エリアを確保し、バリアフリー動線を徹底する必要があります。地域住民や家族を招く場合は感染症対策と保険契約を含むリスクマネジメントを忘れないようにしましょう。

屋台風の食事とゲームコーナー

食事は嚥下難易度別に3段階を用意します。たこ焼き風ミニボールは常食、刻み食、ムース食の形で提供し、ソースは減塩タイプに変更します。ノンアルコール甘酒やフルーツかき氷など水分補給と嗜好性を両立したメニューがあると、夏祭りらしさが引き立ちます。 ゲームコーナーは射的や輪投げを片手操作で完結できるものとし、獲得ポイントをシールで台紙に貼る方式にすると視覚的に達成感が得られます。景品は日用品や低糖質おやつなど機能的価値の高いものを選び、参加意欲を維持します。 火気の使用は禁止し、鉄板代わりにホットプレートを採用するなど安全基準を明確化します。室温は28℃以下、湿度60%以下を維持し、熱中症警戒アラート発令時は屋内開催に切り替えるといった事前フローを周知しておくと安心です。

職員と利用者が一緒に楽しむ盆踊り

車椅子や歩行器を使用する利用者には、上肢中心の振付けアレンジ版動画を事前に共有します。利用者が自室で視聴できるようタブレットを回覧し、当日の戸惑いを減らします。 リハビリスタッフと連携し、肩関節の可動域や膝の痛みなど個別課題をチェックしてから動作範囲を確定します。可動域外の動きを避けることで転倒や筋肉痛のリスクを抑制できます。 踊りの輪の中心に太鼓を配置し、リズム隊を交代制にすると周囲の人も自然と身体を動かしたくなります。打楽器の振動は感覚刺激として強く、参加者全員が「音を作る側」になれることで主体性が高まります。

地域住民との交流を深める夏祭り企画

早い段階で自治会や商店街に協賛依頼を行い、露店や演奏など専門性の高い部分を外部リソースで補うと職員負担が大幅に軽減します。共同開催にすると地域側の参加意識が高まり、集客効果も期待できます。 イベント保険は必須です。さらに責任区分を明文化した契約書を交わし、会場設営・清掃・現金管理などの担当を分けることでトラブルを防止します。特に金銭授受がある場合はレジ担当と監査担当を分け、不正リスクを最小化します。 地域小学生のボランティア参加を受け入れることで、世代間交流が生まれます。当日はアンケートや写真分析で笑顔率・発話回数を測定し、効果をデータで裏付けると次年度以降の助成金申請や広報に活用しやすくなります。

秋のおすすめ行事アイデア

秋は気温が穏やかで体調管理がしやすく、屋外・屋内どちらのアクティビティも実施しやすい絶好のシーズンです。紅葉や収穫といった自然の変化が視覚・嗅覚・味覚を刺激し、高齢者に季節感を届けることで生活への意欲を高める効果が期待できます。 本節では、身体を動かす楽しさを前面に押し出した「運動会」と、日本の伝統文化を味わう「お月見イベント」を中心に、秋ならではの行事を提案します。いずれも転倒リスクや嚥下機能など高齢者特有の課題に配慮しつつ、職員の負担を最小限に抑える運営を念頭に置いています。 企画のポイントは①安全対策を優先する、②役割と評価を可視化して達成感を演出する、③地域資源を活用して職員の作業量を減らす、の三つです。これらを意識して以降の記事を読み進めることで、自施設の秋イベントを質・量ともにアップグレードできるはずです。

運動会

秋の爽やかな気候を活かした運動会は、身体機能維持だけでなく仲間意識の醸成にも効果があります。従来型の競技を高齢者仕様にアレンジすることで、リハビリ要素と娯楽要素を同時に満たすことが可能です。 成功の鍵は「安全・参加・達成」の三要素をバランス良く設計することです。種目選定段階で可動域や認知機能を評価し、スタッフ配置と休憩導線をあらかじめ図面化しておくとトラブルを防げます。

高齢者向けの安全な競技種目の提案

競技を選ぶ際は①片手でも操作できる、②座位参加が可能、③転倒リスクが低い、④協調動作で社会性を刺激する、の四条件を満たすかをチェックします。高齢者向け競技の代表例として、玉入れ(座位&上肢協調)、ボール送り(チームワーク)、風船バレー(低衝撃運動)の三種目を推奨します。 ルールは大判ボードで図解し、得点エリアを色付きテープで強調することで視覚的に理解しやすくします。認知症の方には番号順や矢印を用いた視覚誘導を行い、開始前に職員が実演して流れを確認すると混乱を防げます。 各競技の合間には少なくとも10分の休憩を設定し、水分補給をスタッフが個別に声掛けして実施します。休憩中に脈拍や顔色を観察し、異常があれば速やかに看護師へ連携するフローを決めておくと安心です。

職員と入居者が協力するチーム戦

参加意欲を高めるために、チームカラーを赤・青などのコントラストで分け、腕章やハチマキで視認性を向上させます。競技だけでなく応援係・記録係など複数の役割を用意し、身体条件に関係なく全員がチームの一員として関われるよう工夫します。 結束力を高める施策として、開催一週間前に応援歌や旗を共同制作するワークショップを組み込みます。この準備期間があることで、本番当日だけでなく事前からコミュニケーションが活性化し、行事への期待感が高まります。 表彰では勝敗よりも協力度を評価する「ベストスマイル賞」「ナイスサポート賞」などを設置し、よりプロセスを重視します。役割に差を設けず成功体験を平等に共有することで、自己効力感を高める効果が期待できます。

賞品や表彰で達成感を提供

賞品については、実用性と安全性を両立させるのがポイントです。ハンドクリームや保湿ティッシュなどの日用品と、嚥下しやすいゼリー飲料や低糖質菓子を組み合わせると、アレルギーや嚥下機能に配慮しながら満足度を高められます。 表彰式では、厚紙をメダル型に切り抜いたカードに参加者名を手書きで記載し、中央に本人の写真を貼ります。このカードをフロア掲示板に一週間展示することで、達成感を長期間保持できます。 表彰状は施設ロゴ入りのテンプレートを作成し、年号と行事名だけ差し替えられるフォーマット管理にすると翌年以降も再利用が容易です。印刷設定や保管場所をマニュアル化しておくと、職員の準備負担が大幅に軽減されます。

お月見イベント

お月見は季節感と伝統文化を同時に楽しめる行事で、視覚・味覚・情緒面への刺激が大きい特徴があります。屋外活動が難しい場合でも室内装飾や行事食で十分に秋の雰囲気を演出できます。 本節では、嚥下配慮レシピによる団子作りワークショップ、照明演出を活かした室内音楽会、そして秋の味覚を取り入れた行事食という三本立てで企画案を紹介します。いずれも安全確保と心理的満足度を同時に叶える内容です。

お月見団子作りのワークショップ

材料は白玉粉200gに対し絹豆腐150gを目安に混ぜ、柔らかく嚥下しやすい生地を作ります。計量、捏ね、成型の各工程をテーブルごとに分担し、車椅子利用者でも手が届く高さの作業台を用いると参加しやすくなります。 加熱はIHコンロを使用し、鍋の周囲に火傷防止ガードを設置します。スタッフは軍手と耐熱手袋を着用し、蒸し時間は6分を上限にして硬化を防ぎます。加熱中にバイタルチェックを行い、長時間立位となる職員の交代制も事前に決めておきます。 出来上がった団子は三方台に盛り付け、利用者と一緒に和紙や稲穂で飾り付けます。その後、日本の暦と月齢の関係を紹介するミニ講座を5分程度行い、知的好奇心を刺激しその後の会話を広げます。

室内で楽しむお月見飾りと音楽会

室内装飾では、すすきの造花と月を模したプロジェクションマッピングを組み合わせることで立体感のある演出が可能です。照度は足元30ルクス以上を確保しつつ、転倒リスクを抑えるため通路に誘導ライトを設置します。 音楽会では「紅葉」「里の秋」など秋の童謡メドレーを用意し、鈴・カスタネット・ハンドベルを配布して利用者が伴奏に参加できる編成にします。楽譜は大文字・カタカナ歌詞で作成し、視認性を高めます。 鑑賞後は感想を短冊カードに書き合う時間を設けます。書字が難しい方には代筆を行い、カードを笹飾りに吊るすことで情緒的共有を図ります。後日写真を掲示板に貼り、思い出を可視化すると満足度がさらに向上します。

秋の風物詩をテーマにした行事食

献立例として、松茸風味ご飯(香りづけに乾燥松茸エキス)、鮭の幽庵焼き、柿なますを組み合わせると色彩・香り・食感で秋を満喫できます。栄養バランスはたんぱく質20g、塩分2.5g以下を目安に設計します。 嚥下食の場合、野菜ピューレを紅葉型のシリコンモールドで固め、色鮮やかなプレートに仕立てると見た目の季節感を損ないません。ゼリー凝固剤を使って喉越しを滑らかに仕上げると、安全性と満足度を両立できます。 食事前には「秋の味覚クイズ」を実施し、栗やさつまいもなどの豆知識を紹介します。この知的刺激により唾液分泌が促進され、食欲増進にもつながります。クイズ回答用のカードはイラスト入りで視覚的楽しさを加えると効果的です。

冬のおすすめ行事アイデア

冬は気温の低下と日照時間の短縮により活動量が減りがちですが、体調管理が難しい季節だからこそ屋内外のイベントで意欲を高める効果が求められます。とくにクリスマスから新年にかけては、文化的にも感情的にも盛り上がりやすい行事が目白押しで、利用者の生活にリズムと彩りを加える好機です。 本節ではクリスマス会と新年会を軸に、冬ならではの行事を装飾・音楽・食事・地域連携という四つの切り口で提案します。各プログラムは限られた人員と予算でも実施できるため、小規模施設であっても無理なく導入できます。 共通のキーポイントは①多感覚刺激で冬の情緒を深く味わう、②安全管理を徹底して低体温・感染リスクを最小化する、③地域資源の取り込みによる職員負担の分散の三点です。これらを踏まえながら、以下の具体策を自施設仕様にカスタマイズしてください。

クリスマス会

クリスマス会は冬イベントのハイライトであり、視覚・聴覚・味覚を同時に刺激できるオールインワン行事です。高齢者施設では宗教色を抑えつつも、季節感と祝祭感を最大化させる装飾・音楽・プレゼントの三要素を柱に設計すると成功するでしょう。 クリスマス会では午前中に飾り制作ワークショップ、午後に合唱と演奏会、夕方にサンタによるギフトタイムを組み合わせるタイムテーブルが推奨されます。この流れにより利用者は一日を通して役割‐鑑賞‐受領という三つの立場を経験し、自己効力感と満足度が高まります。 なお冬季は感染症対策が不可欠です。マスク着用や換気はもちろん、参加者動線を一方通行にして密集を避ける、共有マイクは演奏ごとに交換するなど、細部まで衛生管理を徹底してください。

手作りのクリスマス飾り制作

フェルトツリー、紙皿リース、松ぼっくりオーナメントなど、100円ショップや通販でまとめ買いできる工作キットを活用すると材料費を1人あたり200円前後に抑えられます。作業テーブルは長机2台をL字に配置し、車椅子利用者でも部材に手が届くよう中央に回収ボックスを置くレイアウトが効率的です。 細かなビーズやリボンを貼り付ける工程ではピンセットと太軸ボンドをセットで配布し、巧緻性(手指の器用さ)のトレーニングにつなげます。視力が低下している利用者には、パーツをコントラストの高い黒いトレイに並べるだけで作業効率が大幅に向上します。 完成後は作品を施設玄関ホールに一斉展示し、来訪者に配布するシール式投票カードでベストデコレーション賞を決定します。結果発表を行うことで話題が生まれ、次年度への参加意欲も自然に高まります。

クリスマスソングの合唱と演奏会

高齢者が無理なく歌えるように、キーを2〜3音下げた伴奏譜を事前に準備します。伴奏担当は職員だけでなく、ピアノ経験のある利用者をサポート役に据えると自立支援にもつながります。 ハンドベルやトーンチャイムは和音パートごとに色分けし、利用者に担当色の手袋を渡すと視認性が高まりミスが減少します。難易度調整として、最初は「きよしこの夜」1曲だけのワンポイント演奏から始め、慣れてきたらメドレー形式へ拡張してください。 演奏会の様子はタブレットで録音・動画撮影し、家族へオンライン配信します。ファイル共有サービスに限定公開リンクを発行すれば、遠方在住の家族も視聴でき、面会制限がある場合でも絆を深めることが可能です。

サンタクロースによるプレゼント配布

サンタ役は3名程度を交代制にし、衣装の下にヒートテック素材を着込んで低体温を防ぎます。名札の裏には相手氏名・好み・注意点をメモし、呼びかけから渡し方まで個別対応することで特別感が演出できます。 プレゼント選定は1か月前に行う嗜好調査アンケートを基に、好きな香りのハンドクリームや糖質オフのお菓子などパーソナライズドギフトを用意します。この手法により不要品が減り、満足度が向上します。 配布後は利用者とサンタがありがとうカードを交換する時間を設けます。短いメッセージでも相互の感謝を言語化することで心理的充足感が高まり、イベント体験がポジティブに記憶されます。

新年会

新年会は抱負の共有・おせち料理・地域文化という三本柱で構成すると、希望・味覚・学びの要素がバランスよく組み込まれます。特に一年のスタートに目標を設定するプロセスは、生活リハビリの文脈でも重要なモチベーション源になります。 午前に書き初めで抱負を書き、昼食でアレンジおせちを味わい、午後に地域伝統芸能を楽しむ流れがスムーズです。企画を通して自分の一年をデザインするという主体性を引き出しましょう。 冬季は感染症だけでなく、ヒートショックにも注意が必要です。会場間の温度差をなくすために暖房位置や回遊動線を再確認し、利用者が移動する際はスタッフが上着着用を促す声かけを行ってください。

新年の抱負を共有する時間

書き初めには筆ペンや太字マーカーを採用し、片麻痺のある方には紙を固定する卓上ボードを用意します。書字姿勢を保持できない利用者は職員が手を添えるガイド書法でサポートすれば、全員が自筆に近い形で参加できます。 完成した抱負は大判模造紙に貼り付け、リビングの壁面に一年間掲示します。日常的に視界に入ることで自己目標を意識し続け、ADL訓練やリハビリのモチベーション維持に直結します。 職員も抱負を公開し、利用者と対等な立場で目標を共有する共感型ケアを実践してください。この姿勢は信頼関係を深めるだけでなく、職員のセルフマネジメント意識も高める副次的効果があります。

おせち料理を楽しむ行事食

黒豆・伊達巻・紅白なますなど定番メニューは、塩分1食2.5g、糖質20g以下を目安に減塩・低糖レシピへアレンジします。出汁を効かせることで味覚満足度を保ちつつ、健康リスクを抑えられます。 嚥下機能が低下している利用者には、ミキサー食を重箱風シリコンモールドに流し込み、冷蔵で固めてから提供すると見た目の華やかさが損なわれません。彩りには食用色素ではなく野菜パウダーを使用し、栄養価を補います。 配膳前に管理栄養士が重箱の段数や食材の縁起に関するミニ講話を行うと、知的好奇心が刺激され食事中の会話が活発になります。食文化の背景を共有することで、食事行事が単なる摂食以上の価値を持ちます。

地域の伝統文化を取り入れたイベント

地元神社の獅子舞や和太鼓保存会に出演を依頼し、合同新年会として開催する計画を立てます。出演者への謝礼は自治体の文化振興補助金を活用すると、施設の支出を抑えながら地域文化を取り入れられます。 演技終了後の交流時間では、獅子舞の頭を実際にかぶる体験や太鼓ばちに触れる時間を設けると、利用者が五感で文化を体感できます。写真撮影コーナーを併設し、SNS発信用にスタッフがサポートすると家族や地域に情報発信しやすくなります。 イベントの様子を地元ケーブルテレビや市広報誌にプレスリリースすると、施設の社会的プレゼンスが向上します。記事や映像に利用者の笑顔が掲載されれば、家族にとっても大きな安心材料となり、入居検討者へのPR効果も期待できます。

季節を問わない行事アイデア

季節の行事が忙しい時期と落ち着く時期の差を補完するのが、通年で実施できる行事です。誕生日会や地域交流イベントといった定番プログラムは、カレンダーに柔軟に組み込めるため、年間を通して利用者に楽しみの場を提供できます。特に新型コロナウイルス流行以降、屋外行事が制限されるケースも多いため、屋内で安全かつ季節を問わず実施できる企画のレパートリーは施設運営の生命線と言えます。 通年行事の最大の利点は、職員がフィードバックを基にPDCAサイクルを回しやすい点です。同じ形式を月次・隔月で繰り返すことで、必要備品の在庫管理や役割分担を標準化でき、準備工数とコストを大幅に削減できます。さらに利用者が次回を楽しみにすることで、健康維持にもつながります。 本節では、季節を問わない代表的な行事として「誕生日会」と「地域交流イベント」を取り上げ、個別性と社会参加という二つの切り口から運営方法について、マンネリ化しない工夫、安全管理、オンライン活用といった最新トレンドも交えながら解説します。自施設の年間行事表にそのまま組み込むイメージを、ぜひ膨らませてください。

誕生日会

誕生日会は特定の人を主役に据えられる稀有な行事であり、自己肯定感やコミュニティへの帰属意識を高める心理効果が抜群です。介護施設では利用者の身体機能や認知機能が千差万別ですが、プログラムをきめ細かく設計すれば誰もが等しく祝福を享受できます。重要なのは「個別性・参加型・安全性」という三本柱を徹底し、利用者本人の好みや歴史を尊重する運営です。 また、誕生日会は年間を通じて定期的に発生するため、運営フローをテンプレート化しやすいというメリットがあります。共通のチェックリストを整備しておくことで、新人職員でもスムーズに準備でき、質のばらつきをなくすことが可能です。以下では、個別会・サプライズ企画・誕生日食と音楽という三つの切り口で、実践的なノウハウを紹介します。

利用者一人ひとりを祝う個別の誕生日会

手始めに、フロアの目立つ場所へ誕生月カレンダーを掲示しましょう。写真付きのポップなデザインにすると注目度が上がり、利用者同士が自然と声を掛け合うきっかけになります。当人中心型プログラムとして、①好きな曲のリストアップ②好物メニューのヒアリング③好きな色の装飾選択を事前面談で確認し、プランニングシートに落とし込みます。これだけで主役感が飛躍的に高まります。 会の冒頭は、写真スライドショーでライフレビューを行うのが効果的です。幼少期から現在までの写真を家族へ依頼し、時系列に並べてプロジェクターで映写します。懐かしい映像は回想法の効果を引き出し、前頭前野の血流を促進すると言われています。本人が語る思い出話に耳を傾ける時間を設けることで、心理的充足感とコミュニケーション量を同時に向上させることが可能です。 遠方家族や外出が難しい親族にも参加してもらうため、ビデオ会議システムのURLを事前に共有し、ハイブリッド形式を採用しましょう。タブレットをスタンドに固定し、マイクスピーカーを接続すれば、画質・音質ともに十分実用的です。事前にリハーサルを行い、接続トラブルを回避する体制を整えると安心です。

職員や参加者が協力するサプライズ企画

サプライズを成功させる鍵は、ネタバレ防止です。まず職員名簿を基に準備チームを編成し、当事者と接点が少ないメンバーを中心に人選します。日常的に接する職員が含まれる場合は、別業務を理由に準備中の動線を分けると気付かれにくくなります。 企画の目玉として、家族や旧友、かつての仕事仲間からバースデーメッセージ動画を募ると感動が倍増します。依頼文はA4一枚に要点をまとめ、提出締切・動画の長さ(15~30秒程度)・ファイル形式(MP4推奨)・送信方法(クラウドリンクかLINE)の4項目を明確に記載してください。受け取った動画は無料編集ソフトで一本化し、字幕やBGMを軽く入れるだけでも完成度が上がります。 サプライズ後は興奮状態で血圧や心拍が上がるケースがあるため、数分間のクールダウンタイムを必ず設けます。感想共有や水分補給を行い、必要に応じて血圧測定を実施しましょう。ポジティブな刺激を安全に楽しんでもらうことが、次回のサプライズ成功にもつながります。

誕生日食と音楽で特別感を演出

料理はその人らしさを形にできる、最高のメディアです。まず嗜好調査シートで好きな主菜・副菜・デザートを確認し、管理栄養士が栄養バランスと嚥下レベルに合わせてレシピをアレンジします。刻み食やソフト食が必要な場合でも、シリコンモールドで形状を整えれば見た目の華やかさを保てます。 食事中に流すバースデーソングは、本人の青春時代に流行した昭和歌謡や演歌を選曲すると共感度が高まります。キーを下げたカラオケ音源を用意し、職員と利用者全員で合唱することで祝われる体験が聴覚的にも強化されます。音量は60dB前後を目安に、補聴器利用者でも聴き取りやすい環境を整えましょう。 食後はハーモニカやギターによる小規模演奏会を追加すると、五感刺激がさらに深まります。演奏時間は冗長にならないよう15分程度にとどめ、最後に本人へ花束や手書きカードを贈呈して締めくくると、行事全体の満足度が格段に向上します。

地域交流イベント

地域交流イベントは、高齢者が社会とつながり続けるための重要なチャネルです。外部の人と接することで新しい刺激を得られ、孤独感や閉塞感を軽減できます。職員側にとっても、地域資源を活用することで企画の幅が広がり、負担分散という実務的メリットがあります。本節では共同イベント・子どもとの交流・特産品食事会という三つのモデルを取り上げ、準備から効果測定までの流れを紹介します。

地域住民との共同イベントで社会参加を促進

最初の一歩は、自治体の地域包括支援センターへ相談し、共催という形で企画を立ち上げることです。主体を施設単独ではなく地域全体に広げることで、住民が参加しやすくなり、イベント保険や会場確保についても行政のバックアップを得やすくなります。企画書には目的・対象者・役割分担・費用負担の4項目を簡潔にまとめると承認がスムーズです。 共同イベントの具体例として①地域防災訓練への合同参加②公民館祭りでの作品展示③商店街フリーマーケットへの出店の三つが定番です。いずれも高齢者が教わる側と教える側の両方を経験できるため、自己効力感が高まりやすいという特徴があります。 イベント終了後は、住民と利用者の双方に簡単なアンケートを実施し、交流満足度や社会参加度を数値化しましょう。質問は「新しい知り合いができた」「楽しさを感じた」などについて5段階評価で統一すると分析しやすく、次回企画の改善点も明確になります。

地域の子どもたちとの交流プログラム

子どもとの交流は世代間ギャップが大きいほど刺激が強く、認知機能維持や情緒安定に寄与します。まずは小学校の総合学習や保育園のお散歩コースと連携し、月1回など定期訪問の年間スケジュールを策定しましょう。日程があらかじめ固定されると職員のシフト調整や教材準備が容易になります。 プログラム内容は双方向性を意識することがポイントです。例えば季節カードを共同制作し、子どもが色を塗り、高齢者がメッセージを書くよう役割を分割します。読み聞かせも、児童が絵本を朗読し、高齢者が昔話を語り返すストーリー交換形式にすると双方の主体性が高まります。 感染症対策は、保護者の不安を解消する必須要件です。訪問前の検温・手指消毒・マスク着用を徹底し、保護者同意書には目的・対策・緊急連絡先を明記します。テンプレートを事前配布し、押印欄を設けておくと回収漏れを防げます。

地域特産品を活用した食事イベント

地域の旬食材を使った食事イベントは、地産地消の推進と利用者の食への興味喚起を同時に達成できます。まずJA直売所や地元漁協に連絡し、仕入れスケジュールと量を調整します。フードマイレージが短いほど鮮度が高く、栄養価も維持できるため、『健康に良いイベント』として家族へのPR効果も期待できます。 調理のライブ配信は嗅覚と視覚を刺激する絶好のチャンスです。厨房にタブレットを固定し、ホールの大型モニターへ映像を送るだけで、利用者は調理工程をまるで料理番組のように楽しめます。炒める音や立ち上る湯気は食欲促進につながり、完成を待つ時間もワクワク感で満たされます。 仕上げに生産者がオンライン出演し、作物の育て方や漁の苦労話をリアルに語ってもらうと、利用者は食材への愛着を強めます。食事後のアンケートで「生産者の話を聞いて食材に親しみを感じたか」を質問し、イベント効果をエビデンスとして蓄積しましょう。

イベント成功のためのポイント

季節行事が利用者の心身にプラスの影響をもたらすことは多くの施設で実証されていますが、同じプログラムでも準備と運営の精度によって成果は大きく変わります。限られた職員数と予算のなかで確実に「楽しかった」「また参加したい」という声を引き出すには、イベント全体をプロジェクトとして捉え、目的・体制・評価指標を明確に設計することが欠かせません。 成功の鍵は大きく三つに集約できます。第一に利用者一人ひとりの身体機能・認知機能・興味関心を把握したうえで企画を最適化すること。第二に職員が役割と情報を共有し、誰が・いつ・何をするかを可視化した協力体制を築くこと。第三に安全を最優先し、リスクアセスメントから緊急対応まで一連のマニュアルを整えることです。これら三本柱がそろって初めて、入居者の満足度と職員の業務効率が両立します。 加えて、イベントを単発のお祭りで終わらせず、日常ケアへ効果を波及させる視点も重要です。たとえば、行事で得た歩行距離や発話回数などのデータをリハビリ計画や生活機能訓練に反映させれば、現場全体の質の向上へつながります。評価指標を設定し、開催後に数値と感想の両面から効果を検証するPDCAサイクルを確立しましょう。 コストとリスクを最小化しながら魅力的な体験を提供するためには、地域資源の活用やスポンサーシップの獲得も視野に入れると良いでしょう。地元商店街やボランティア団体と連携すれば、運営負担を軽減しつつ施設の社会的プレゼンスも高まります。行事マニュアルを毎回更新し、ナレッジを次の企画に引き継ぐことが、継続的な成功への最短ルートです。

利用者の特徴を理解する

行事を成功させる第一歩は「どの利用者に、どのような体験を届けるか」を具体的にイメージすることです。身体能力や認知機能、趣味嗜好、生活歴、そしてその日の体調までも踏まえて企画を立てることで、参加率と満足度が大きく向上します。逆に、このプロセスを省略すると「一部の人しか楽しめない」「危険な場面が生じる」などの問題が発生しやすく、職員の負担も増えてしまいます。 利用者の特徴を把握する際は、ADL(日常生活動作)やIADL(手段的日常生活動作)の数値だけではなく、認知症の有無や進行度、視覚・聴覚障害、服薬状況といった医療・介護情報を網羅的に収集します。さらに、出身地や過去の職業、好きな音楽や食べ物といったライフストーリーを加えることで、行事に「その人らしさ」を反映できるようになります。 もう一つ忘れてはならないのが、心理面や社会面のニーズです。「人前に出ると緊張する」「一人で黙々と作業するほうが落ち着く」「孫と同世代の子どもと触れ合いたい」など、同じ年齢層でも求める体験は多様です。身体機能だけを基準に活動を分けると、こうした個別の動機づけが抜け落ちるため、必ず本人が何を楽しいと感じるかという主観情報をヒアリングしましょう。 これらの情報を多職種チームで共有し、「安全性」「達成感」「社会参加」の3軸で評価しながら行事を設計すると、利用者の特徴を最大限に活かしたプログラムが完成します。

身体機能に配慮した活動を選ぶ

まずは各利用者のADL・IADL評価結果を一覧化し、「高負荷(立位・歩行あり)」「中負荷(座位で上肢運動中心)」「低負荷(手指巧緻動作または受動的参加)」の三つに分類します。例えば、高負荷グループにはウォーキングを取り入れたスタンプラリー、中負荷には座位の玉入れ、低負荷には音楽鑑賞や風船リレーなど、負荷と安全のバランスを見極めてリストアップするのがコツです。 活動を決定する際には必ず看護師、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)といった医療職が加わる会議を設けます。各専門職が関節可動域や心肺機能、嚥下能力をチェックし、リスクのある種目を事前に修正または代替案に変更することで事故を未然に防げます。会議内容は議事録に残し、担当者全員が閲覧できるよう共有フォルダに保存するとよいでしょう。 選定した活動は個別ケアプランに落とし込み、日常の機能訓練やリハビリ目標と連動させます。例えば、歩行距離を伸ばすリハビリを行っている利用者には「桜鑑賞ツアーで300m歩く」という目標を設定すると、行事が機能訓練のモチベーションになります。この連動こそが、行事を単なるイベントではなく生活機能向上の場へと昇華させる鍵になります。

無理強いせず、参加者の意欲を尊重

行事への参加はオプトイン方式、すなわち本人の意思表示を前提とした選択制にします。強制参加はストレスホルモンの分泌を高め、注意力や意欲を低下させるため、結果として事故リスクも上がります。募集ポスターや口頭案内では「興味がある方はぜひご参加ください」と明示し、参加を断りやすい雰囲気を作ることが重要です。 参加を迷う利用者のために見学席や途中参加OKの仕組みを用意します。椅子を少し離れた場所に配置し、途中で気が向いたら参加できる導線を確保することで心理的安全性が高まります。退席も自由と伝えておくと、認知症の方でも安心して場に留まることができます。 参加拒否や途中退席があった場合は、「なぜ参加しなかったのか」を面談で丁寧に確認します。体調不良、内容が難しい、過去の嫌な経験など原因は様々です。得られた情報はフィードバックシートにまとめ、次回の企画会議で必ず共有します。これにより、行事が利用者に合わせて進化し続けるサイクルが生まれます。

適切なコミュニケーションで安心感を提供

高齢者との対話では『短文・肯定語・笑顔』を基本に、ゆっくりはっきり話すことがポイントです。聴覚に不安がある方には筆談ボードやイラストカードを併用し、視覚優位な情報提供を行います。否定語や専門用語を避け、理解できたかをうなずきやアイコンタクトで確認すると安心感が高まります。 イベント前には「目的・流れ・所要時間」をA4一枚の視覚資料にまとめて配布します。写真やイラストを多用し、字は14ポイント以上にすると読みやすくなります。事前説明を受けることで先の見通しが立ち、不安や混乱を大幅に減らすことができます。 行事中は担当者を決めて5〜10分おきに声かけチェックを実施します。「お疲れではありませんか?」「水分は足りていますか?」などを尋ね、表情や姿勢の変化を観察して記録します。この継続的な声かけにより、利用者は常に見守られているという安心感を得られ、職員も体調に異変があった場合に早期発見できます。

職員の準備と協力体制

季節行事の成否は、企画書の巧拙よりも「誰が・いつ・何をするか」が明確になっているかどうかに左右されます。特に高齢者施設では、介護・看護・栄養・リハビリなど多職種が関わるため、準備段階から部門横断の協力体制を構築することが不可欠です。 この章では、職員全員が同じ方向を向いて動くための具体策を紹介します。過去事例の体系的な蓄積、ICTを使ったリアルタイム情報共有、そして人材育成を目的とした資格取得支援という三本柱を押さえることで、行事の質を飛躍的に高めながら職員負担を分散できます。 単発の成功で終わらせず、次年度以降に継承できるノウハウとして残す仕組みを整えることが、強い組織をつくる近道です。

過去のイベント事例を参考にする

まず取り組みたいのが、施設内共有サーバーにイベント報告書・写真・コスト表を時系列で保存する仕組みづくりです。フォルダ名を「年度_行事名」で統一し、検索ワードを入れたメタデータを付与すると、後から探しやすくなります。これにより「去年の夏祭りで提携したケータリング業者は?」といった情報を即座に引き出せ、ナレッジマネジメントが加速します。 蓄積した資料はKPT(Keep・Problem・Try)フレームで整理すると有効です。Keepに成功要因、Problemに課題、Tryに改善策を書き込み、次年度の企画会議でそのまま参照できる状態にします。表計算ソフトを使って項目を色分けすれば、視覚的にも分かりやすく、議論がスムーズに進みます。 さらに視野を広げるために、他施設の行事見学や業界セミナーへの参加を推奨します。外部事例で得たアイデアはそのまま流用せず、自施設の利用者特性や設備に合わせてローカライズするのがポイントです。訪問後24時間以内に気づきメモを共有サーバーへアップし、旬な情報として全員で共有しましょう。

職員同士で情報共有を徹底する

リアルタイムで情報を回すには、チャットツールや共有カレンダーなどICTの導入が欠かせません。まずは無料プランから始め、行事タスクと〆切をカレンダー上で可視化します。スマートフォン通知をオンにしておけば、シフト外でも急な変更に即応でき、連絡漏れを防げます。 イベント当日は朝礼で役割分担、終礼で進捗と緊急連絡網を再確認してください。チェックリストには「バイタル測定担当」「写真撮影担当」など具体的な役割を書き込み、曖昧さを排除します。これにより、誰が何をするかが一目で分かり、緊急時の対応スピードが向上します。 行事後は必ず振り返りミーティングを行い、PDCAサイクルのActを早期に実施します。参加者アンケートやヒヤリハット報告を共有し、改善点を次回企画書に反映する流れを確立することで、行事運営の質が毎年ブラッシュアップされます。

レクリエーション介護士の資格取得を検討

レクリエーション介護士は、行事計画・効果測定・安全管理などを体系的に学べる民間資格です。eラーニングと1日のスクーリングで取得可能なコースもあり、受講費は約5~6万円が目安です。オンライン教材には動画解説やチェックリストが付属し、勤務の合間でも学びやすいのが特徴です。 資格保持者がいると、行事の質が向上するだけでなく、施設のPRにもつながります。家族説明会で「有資格者がプログラムを監修している」と伝えれば安心感が高まり、入居検討者への付加価値にもなります。また、学んだ知識を同僚へ共有することでチーム全体のスキルアップも期待できます。 施設としては、受講費補助や勤務調整などの支援制度を設け、人材育成と職員満足度向上を両立させましょう。資格取得を評価項目に組み込み、昇格・昇給と連動させることで、学び続ける職員を組織的に後押しできます。

安全への配慮

季節行事は高齢者にとって心身を活性化させる絶好のチャンスですが、その効果を最大化するためには安全管理が大前提です。特に身体機能や五感が低下しつつある高齢者は、環境のわずかな変化でも転倒や体調悪化を招きやすくなります。企画段階から「安全ファースト」の視点を持ち、職員全員が同じ基準で行動できる体制を整えることが不可欠です。 安全配慮は①体調変化の早期発見、②施設内動線の最適化、③進行方法の工夫という三本柱で成り立っています。いずれか一つでも欠けるとリスクが連鎖的に拡大し、行事そのものが中止になる可能性すらあります。逆に三要素がかみ合えば、利用者は安心して参加でき、職員は運営に集中できるという好循環が生まれます。 本章では、それぞれの柱をフローや数値基準に落とし込み、すぐにも活用できる実践策をご紹介します。

イベント中の体調変化に注意する

行事中は興奮や環境変化によって体調が急変しやすいため、観察項目を明確にしたうえで5分ごとに巡回する担当者をシフト表に組み込みます。観察すべきは顔色、発汗、呼吸数、表情の四要素で、いずれも視認しやすく判断材料として活用できます。チェックシートの形式を統一し、誰が見ても同じ基準で異変を捉えられるようにしましょう。 もし異変を発見した場合は、バイタル測定→看護師判断→医師連絡というエスカレーションフローを即座に発動させます。この流れをポスター図にして会場のバックヤードに掲示し、臨時スタッフやボランティアでも一目で理解できるようにしておくと対応速度が格段に上がります。ポイントは「判断を迷わせない一本道」を作ることです。 イベント終了後は、巡回記録とバイタルデータを介護記録システムに入力し、ヒヤリハット事例を抽出します。抽出結果は翌日までにPDCAサイクルのC(チェック)として共有し、次回行事の計画段階でP(プラン)に反映することで安全レベルの継続的向上が期待できます。

施設内での安全な動線を確保

レイアウトを決める際は、車椅子や歩行器がすれ違える幅150cm以上を確保し、床に色分けテープを貼って主動線を明示します。入口からトイレ、休憩スペース、出入口までを一本の安全ルートとして示すことで利用者の迷走や混雑を防げます。特に視覚障害がある方のために、テープ色は強いコントラストを選択しましょう。 転倒事故を防ぐには、物理的障害を徹底的に排除することが先決です。音響ケーブルや延長コードは可能な限りワイヤレス機器へ置き換え、有線部分は配線カバーに収納します。また、床置きの装飾は転倒リスクをゼロにする方針のもとで撤去し、壁面装飾や天井吊り下げ型のディスプレイに切り替えましょう。 要所には誘導係を配置し、視覚障害者には声と軽いタッチによる二重誘導を行います。誘導方法は事前研修でロールプレイを実施し、全職員が同じ動き・同じ声かけを行えるよう標準化します。これにより、利用者は誰に声を掛けられても安心して指示に従える環境が整います。

高齢者に配慮した進行方法を採用

プログラム進行表は「説明→実演→実施→確認」の4サイクルを1セットとし、1サイクルを10分以内に収めます。短時間で区切ることで情報量を管理しやすく、集中力が途切れがちな利用者でも理解しやすくなります。各サイクル開始時には必ず次の動作を一文で示し、不安を抱かせないようにしましょう。 感覚機能の低下に配慮し、マイクはハウリング防止フィルター付きで音量を60〜65dBに固定、スライドやフリップの文字は48pt以上を基本とします。BGMは60dB以下に抑え、司会の声が埋もれないよう周波数帯を分けると聞き取りやすさが向上します。照明は演出よりも視認性を優先し、眩しさを感じにくい間接照明を採用すると良いでしょう。 進行中は30分ごとに体調確認休憩を挟み、希望者が静養できるよう会場外に静かなスペースを確保します。二重導線を設けることで、休憩者の移動とメインイベントの進行が交差せずスムーズに運営可能です。職員は休憩スペースにも交代で常駐し、離席した利用者の状態を継続的に観察してください。

まとめ:高齢者施設での季節行事の重要性

四季折々の行事は、高齢者の生活において「時間の流れ」を可視化し、日常にリズムと期待感をもたらします。視覚・嗅覚・触覚といった多感覚を刺激することで、認知機能や情緒面にポジティブな影響を与え、健康寿命の延伸にも寄与します。 季節行事は、職員・家族・地域住民を巻き込みやすい触媒でもあります。多職種や外部資源との協働が進むほど、企画の質が上がり職員の負担も分散されるため、施設全体のケア品質向上に直結します。

季節感を取り入れたイベントで生活に彩りを

春の桜色、夏の涼風、秋の紅葉、冬の雪景色──四季が映し出す色・光・香り・温度は、脳の情動系を直接刺激し、意欲や好奇心を呼び覚まします。視覚だけでなく、桜の香りや雪の冷気といった嗅覚・触覚を組み合わせることで、五感すべてに働きかける総合刺激となり、生活に鮮やかなメリハリを生み出します。 本文で取り上げた桜鑑賞ツアーでは外気と花の香り、夏祭りでは屋台風の音と匂い、運動会では競技の躍動感、クリスマスでは光と音楽というように、本記事で紹介した行事は感覚刺激の重ね掛けを意図的に取り入れています。詳しい運営方法や安全対策は該当節をご覧いただき、自施設に合った形で応用してください。 導入の第一歩は、年間の季節カレンダーを作成し、月ごとに「目的」と「感覚刺激」を書き込むことです。次に、行事ごとの概算費用を算出して年間予算に落とし込みます。さらに各行事ごとに、参加率や満足度などの評価指標を設定し、行事終了後に振り返るサイクルを組むことで、翌年以降のブラッシュアップが容易になります。

利用者の身体機能・心の健康を支える行事の意義

身体的アクティビティ、情動の活性化、社会参加という三つの要素は相乗効果を発揮します。身体を動かすことで筋力と血流が改善し、情動刺激が自己効力感を高め、さらに対人交流が社会的役割を再確認させるという循環が生まれ、高齢者の総合的な健康維持を支えます。 実際に、軽運動を伴うレクリエーション後には前頭前野の血流量が向上したという報告があり、孤独感指標のスコアも低下したケースが複数確認されています。また、季節感のある装飾や行事食は唾液分泌と食欲を促し、栄養状態の改善にまで波及することが分かっています。 このように行事は娯楽にとどまらず、薬に頼らないケア手段として位置づけられます。今後は大学や研究機関との共同調査でエビデンスを積み上げ、プログラムの質をさらに高めるフェーズへ移行していくことが期待されます。

職員と地域が協力して高齢者の生活を豊かにする

地域包括ケアシステムでは、施設が地域の資源と連携しながら高齢者の生活を支えることが求められます。本記事で紹介した地域交流イベントや共同展示会は、まさにその理念を具体化する手段となります。地域と共催する視点を持つことで、施設は閉鎖的な空間から開かれたコミュニティ拠点へと進化します。 協働の成果は、施設と地域の双方にメリットをもたらします。職員側は人手・ノウハウ・資材を補完でき、業務負担とコストを軽減できます。地域住民は福祉現場への理解を深め、世代間交流によって子どもたちの社会性も育まれます。相互利益の構造があるほど、長期的パートナーシップが持続しやすくなります。 次回の企画会議では「外部団体と共催するイベント」を一案として提案してみてください。地域の祭りにブースを出す、地元学校を招いて作品展示を行うなど、小さな取り組みから始めればハードルは高くありません。施設の扉を地域へ開くことで、高齢者の生活はもっと豊かに、そして社会とつながった有意義なものとなるでしょう。