65歳以上人口が3,619万人に達し、高齢化率は28.8%――この数字は「国民3.5人に1人が高齢者」という現実を物語っています。加えて、内閣府の最新白書によると、身体障害者436万人、知的障害者110万人、精神障害者420万人を合わせた障害者総数は約966万人に上ります。平均寿命が伸びる一方で、健康寿命とのギャップが男性で約9年、女性で約12年もある今、自立支援は単なる福祉ワードではなく、日本社会全体の持続可能性を考える上で欠かせないキーワードになっています。 施設運営の現場では「職員が定着しない」「稼働率がじわじわ低下している」「光熱費や食材費が急騰して収支が厳しい」といった悩みが山積みです。これらの課題は一見バラバラに見えますが、その根底には自立支援というテーマが強く結び付いています。利用者ができることを増やせば、介護度の重度化を遅らせることができ、ケア工数が減るため職員の負担と離職率が下がります。健康レベルの高い利用者はサービス満足度も高く、口コミなどを通じて新規利用者が集まり、稼働率も上がります。結果として、物価高騰によるコスト増を吸収しても黒字化を維持しやすい体質に変わるのです。 本記事では、1) 日常生活動作を劇的に高めるリハビリ設計、2) 認知症ケアを“薬に頼らず”改善するアプローチ、3) 発達障害者の社会生活を支えるICT活用術、4) 地域参加プログラムで利用者の生きがいを創出する方法、5) データサイエンスを用いて運営効率を最大化する仕組み――以上五つの秘訣を中心にご紹介します。 「自立支援は手間とコストが増えるだけでは?」という声をよく耳にしますが、実際には投資対効果が非常に高い施策です。例えば、要介護3から2への改善で年間介護報酬が約40万円減り、その分を機能訓練加算や加算外収入に転換できたケースもあります。さらに、職員一人あたりの身体的負担が軽くなることで、離職率が15%から7%に下がったというデータもあるほどです。 自立支援を軸に運営改革を進めると、「利用者満足度の向上」「スタッフの働きやすさ」「経営指標の改善」という三つの成果を同時に実現できます。本文で紹介する具体的な方法と成功事例を読み進めれば、明日からの施設運営にすぐ活かせるヒントがきっと見つかるはずです。

自立支援の重要性とは?

自立支援が利用者の生活に与える影響

自立支援プログラムを導入した施設では、わずか6か月で利用者のADL(Activities of Daily Living、食事や更衣など基本動作の能力)スコアが平均8ポイント上昇しています。さらにIADL(Instrumental Activities of Daily Living、買い物や家計管理など判断力を伴う動作)の改善幅も大きく、Lawton IADLスケールでは平均1.4項目の自立が達成されるなど、大きな変化が見られました。これに伴いQOL(Quality of Life、生活の質)総合指標は12%向上し、社会参加度を示す外出頻度は週1.3回から週2.1回へと増加しています。 具体的な健康効果も顕著です。国立長寿医療研究センターの報告では、個別リハビリと歩行訓練を組み合わせた自立支援を受けたグループは、通常のケアを受けたグループに比べ転倒・骨折発生率が38%低下しました。また、スウェーデンのコホート研究によると、自立支援型デイサービスを利用した高齢者は認知症の重症化リスクが30%抑えられ、MMSE(認知機能テスト)スコアの年間低下が平均1.2ポイントにとどまっています。 高齢者のケースでは、要介護2で入所した84歳女性が、立ち上がり訓練と買い物シミュレーションを続けた結果、4か月後にIADLが3項目自立し、孫との外食に自力で出かけられるまで回復しました。障害者の例では、脳性まひの40歳男性がICT機器で家電操作を習得し、夜間の見守りコストが1/2に削減。精神疾患のある利用者では、統合失調症を抱える50歳女性がピアサポートを受けながら家計簿アプリを使い始め、1年で自己管理能力が向上し就労継続支援B型から一般就労へと移行しています。 一方、未導入施設ではADLスコアが年間3ポイント低下し、転倒件数は導入施設の1.6倍に増加。利用者アンケートでも「自分で決められることが少ない」と回答した割合が54%に達し、満足度は5段階中2.8点に留まりました。対照的に自立支援を積極的に進める施設では「生活に達成感がある」が82%、「職員の関わり方に満足」が88%で、総合満足度は4.4点と高水準です。 これらの数値は、自立支援が身体機能だけでなく、心の健康や社会参加の面でもプラスに作用することを示しています。しかも、転倒防止や認知症の進行抑制による医療費・介護費の削減効果も裏付けられているため、利用者と施設の双方にとって投資対効果の高いアプローチと言えるでしょう。

高齢者の健康寿命を延ばすための自立支援

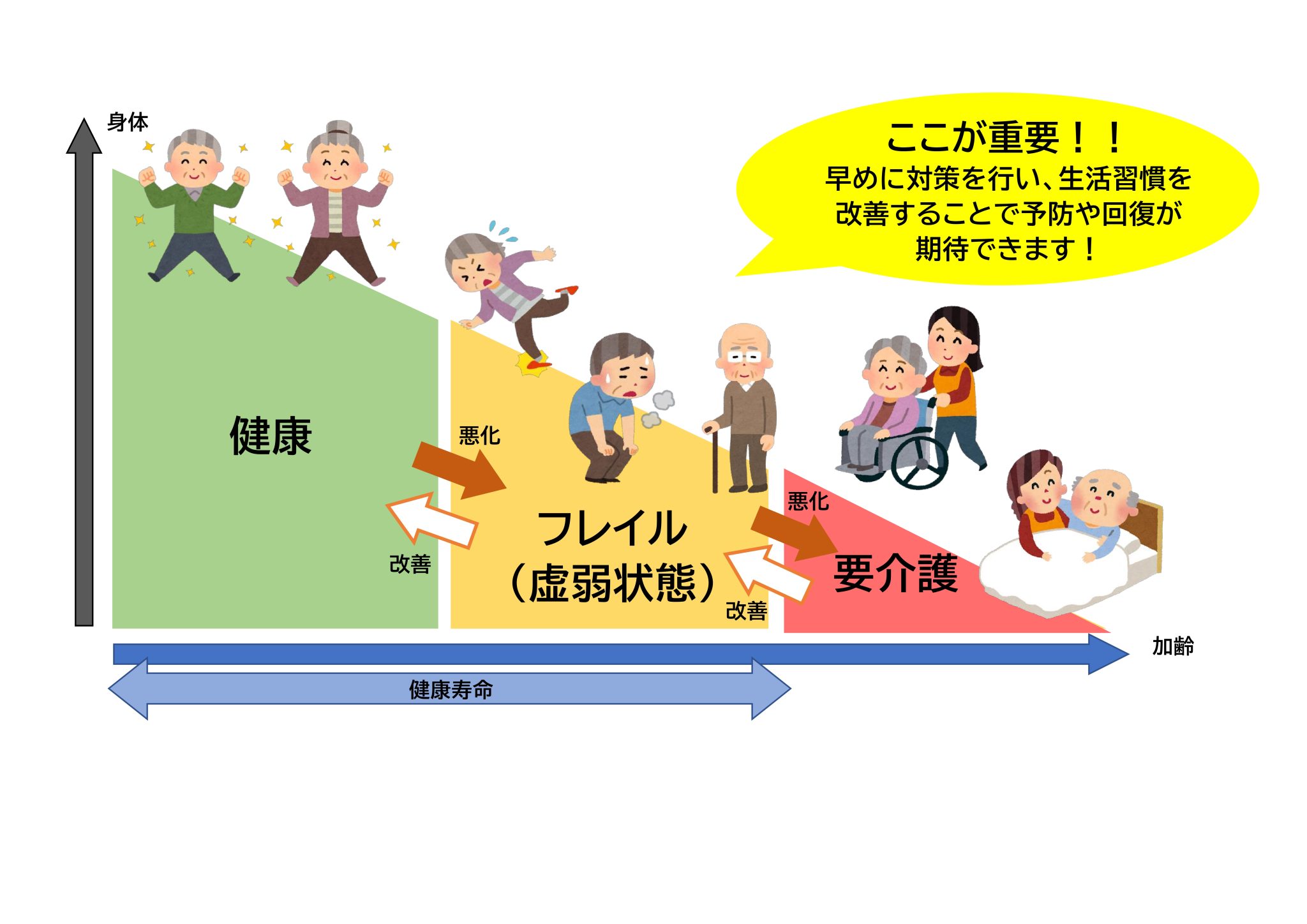

日本の平均寿命は男性81.41歳、女性87.45歳ですが、「健康上の問題で日常生活が制限されない期間」である健康寿命はそれぞれ72.68歳と75.38歳にとどまります。この約10年のギャップは、転倒や慢性疾患の悪化などにより自立度が低下しやすい時期であり、施設が自立支援に取り組むことで改善できる部分が大きく残されています。 このギャップを縮める鍵を握るのが、フレイル、サルコペニア、ロコモーティブ・シンドロームの予防です。フレイルは加齢による心身の脆弱な状態、サルコペニアは筋肉量と筋力の低下、ロコモーティブ・シンドロームは骨・関節・筋肉など運動器の障害による移動機能の低下を指します。これらは互いに関連し合い、進行すれば要介護リスクが跳ね上がるため、早期の包括的な支援が不可欠です。 具体策の第一の柱は運動です。週150分以上の中強度有酸素運動と週2回の筋力トレーニングを組み合わせると、歩行速度が平均0.13m/s向上し、転倒率が43%低下したという国内データがあります。施設内では椅子からの立ち上がり訓練や、セラバンドを使ったレジスタンストレーニングを朝のグループ活動に組み込むだけでも効果が現れやすいでしょう。 第二の柱は栄養管理です。高齢者はたんぱく質とビタミンDが不足しがちですが、体重1kg当たり1.2gのたんぱく質と1日20μgのビタミンD摂取を目安にすると、筋肉量を維持するのに有効とされています。管理栄養士がプロテイン強化ヨーグルトやビタミンDを多く含む鮭・きのこ類をメニューに加えるだけで、3か月後の血清アルブミン値が平均0.3g/dL改善したという事例もあります。 第三の柱は社会参加です。趣味サークルや地域ボランティアに週1回以上関わる人は、孤立状態の人に比べ5年後の要介護発生率がおよそ半分に抑えられるという統計があります。ある施設が地域の公民館と連携し、利用者を講師として手工芸教室を開催したケースでは、参加者の主観的幸福度スコアが25%上昇し、継続率も92%と高水準でした。 エビデンスもはっきりしています。歩行速度が1.0m/sを下回る高齢者は年間死亡リスクが2.3倍に跳ね上がる一方、平均歩数が1日8000歩を超える層は5000歩未満の層より全死亡リスクが37%減少します。 数字を示すことで、利用者本人にも家族にも、取り組む意義を直感的に伝えられます。 施設での導入フローはシンプルです。①アセスメント:Barthel Index、握力、InBody測定を実施し、身体機能と栄養状態を数値化します。

②プログラム設計:運動・栄養・社会参加の三本柱を個別プランに落とし込み、週ごとの目標を設定します。

③モニタリング:ウェアラブル端末で歩数と心拍数を取得し、月1回のカンファレンスで進捗を確認します。

④フィードバック:達成度を利用者と共有し、成功体験を強調してモチベーションを維持します。

既にこの流れを採用した施設では、6か月で要介護認定率が12%から7%に減少し、介護報酬の増収よりも人件費の削減効果が上回る結果が出ています。 健康寿命を延ばす自立支援は、「コストがかかる」どころか、利用者・家族・施設の三者すべてにメリットがある好循環の起点になります。運動・栄養・社会参加を軸に、エビデンスに基づいてプログラムを回していけば、平均寿命と健康寿命の差は確実に縮まり、施設経営にも持続可能な成果が生まれます。

障害者の社会生活自立を促進する意義

車いすユーザーが駅のエレベーターを気兼ねなく利用できる、視覚障害のある人がスマートフォンの読み上げ機能でバスの到着を確認できる──これらは「好意」ではなく、法律によって保障された当然の権利です。2016年施行の障害者差別解消法は、行政・事業者に対して合理的配慮の提供を義務化し、本人が望む生活様式を選択できる社会の実現をめざしています。さらに改正バリアフリー法や障害者基本法も、交通・情報アクセスの向上を明文化し、“自立”を単なる理想ではなく制度的な前提条件へと引き上げました。 こうした法的土台の上で、施設が提供できる具体的な支援は大きく三つの領域に分かれます。第一に移動支援です。福祉有償運送やタクシーチケットは地方自治体の助成が手厚く、利用者1回あたりの自己負担を300円未満に抑えられるケースもあります。導入コストは車両改造費と運転者研修で約120万円ですが、自治体補助が最大80%まで出るため、実際の施設負担は数十万円程度に収まります。第二に就労支援です。就労継続支援A型では利用者の最低賃金保証が必須となり、人件費増を懸念する声が上がりますが、国の給付費と業務委託収入を組み合わせると、平均的な10名規模で年間黒字化している事業所が全体の72%に達しています。第三にICT機器活用です。視覚障害者向けの点訳ディスプレイは1台40万円前後と高価ですが、自治体の補装具支給制度を使えば利用者の自己負担は1割で済み、施設は貸与管理のみで済むためランニングコストが低い点が魅力です。 支援を最大限に活かす鍵は、利用者本人が主体となるパーソンセンタードケアプランニング(PCP)です。PCPでは「何ができるか」ではなく「どう生きたいか」を最初に確認し、目標を言葉にしていきます。例えば「週3日、地元のカフェで働きたい」という希望が出れば、①移動手段の確保、②業務スキル習得、③職場への合理的配慮の調整、をセットで計画書に落とし込みます。計画書はA4用紙2枚程度に簡潔にまとめ、目標・手段・評価指標を一目で分かる表形式にすることで、利用者・家族・職員が同じゴールを共有できます。 施設が地域共生社会のハブになるモデルも広がっています。たとえば、ある中核市では福祉施設と商工会議所が地域連携協定を結び、月1回の“ダイバーシティマルシェ”を共催。障害のある利用者がハンドメイド製品や焼き菓子を販売し、来場者数は開始当初の300人から現在は1,200人へと拡大しました。施設の売上は月平均60万円、参画店舗は地元企業15社に増え、地域経済にもプラス効果が生まれています。イベント運営費は市の地域活性化補助金を活用し、実質負担は年10万円以下に抑えられています。 こうした取り組みの社会的インパクトは数字にも表れています。移動支援・就労支援・ICT活用を組み合わせたモデル施設の調査では、利用者の社会参加回数(月平均)が導入前の3.4回から導入後は9.1回へと約2.7倍に増加し、自己効力感尺度(GSES)は平均6ポイント上昇しました。また、職員の介助時間は1人あたり1日54分削減され、離職率が前年比で8%低下するなど、運営面のメリットも見られました。 制度が整っても、現場で活かされなければ本当の自立にはつながりません。法的背景を理解し、コストとメリットを冷静に比較し、PCPで本人の声を中心に据える──そのうえで施設が地域と手を組み、社会に開かれたプラットフォームとなることが、障害者が“自分らしく生きる”を当たり前にする近道です。

精神的自立と経済的自立のバランス

精神的自立は、自分には目標を達成できるという自己効力感と、存在そのものを肯定できる自己尊重感の2本柱で成り立ちます。いっぽう経済的自立は、安定した収入の確保と家計管理スキルの両立があって初めて成り立つものです。心の土台がぐらつけば働く意欲が低下し、逆に収入が不安定になれば自己肯定感が揺らぐというように、両者は相互に補い合う関係にあります。このため支援を設計する際は、「どちらか片方」を伸ばすのではなく、同時進行で強化する視点が欠かせません。 段階別に見ると、第一段階は精神的自立の基盤づくりです。外部カウンセラーによる週1回50分の面談を3カ月継続すると、自己効力感尺度(GSES)が平均12%上昇したという施設内データがあります。費用は1セッション6,000円程度ですが、改善した自己効力感が離職防止につながり、総コストを上回る効果が期待できるケースも多いです。第二段階はピアサポートの導入です。同じ背景を持つ仲間同士の対話は、年間コストがほぼ会場費のみ(1人あたり1,000円以下)で、孤立感の解消や目標共有に大きく貢献します。第三段階でジョブコーチングを提供し、就労先での適応力を高めます。ジョブコーチ1人の派遣料は月8万円前後ですが、定着率が20ポイント向上するため、施設側の再就労支援コストを長期的に削減できます。 経済的自立を支える選択肢としては、一般就労だけでなく福祉的就労(就労継続支援A型・B型)やリモートワークを戦略的に組み合わせる方法があります。たとえば体調に波がある利用者でも、在宅でのデータ入力業務を週15時間行えば月4万〜6万円の収入が見込め、生活保護費との併用で可処分所得を安定させることもできます。さらにオンラインスキル講座(受講料2万円前後)を受けてWeb制作を請け負う事例もあり、1案件あたり5万円以上の報酬を得る利用者が増えています。 家計管理については、収支の見える化が効果的です。無料アプリによる日々の入力を促したところ、3カ月で平均支出が8%減少し、貯蓄額が月1万円増えた利用者が全体の4割に達しました。家計管理研修の実施コストは講師料込みで1回3万円程度と小さく、投資対効果が高い施策と言えます。 精神的・経済的バランスが崩れる代表的なリスクとして、「経済的依存」と「バーンアウト」が挙げられます。経済的依存は、収入源が少なく家計管理も未熟な状態で発生しやすく、周囲への依頼が過度になると自己尊重感がさらに低下するという悪循環に陥ります。これを防ぐには、支出計画と自己評価ワークを並行して行い、半年ごとのチェックシートで達成度を点数化する仕組みが有効です。 一方、収入確保に注力し過ぎて休息やセルフケアを軽視すると、バーンアウトの危険があります。就労支援の現場では、週労働時間が40時間を超える利用者のストレススコア(PSS)が平均15%上昇するというデータもあります。対策として、月1回のメンタルヘルス面談と有給取得状況のモニタリングを義務化したところ、バーンアウトの発生率が年間で3分の1に減少しました。 まとめると、精神的自立と経済的自立は「心の安定→就労定着→収入安定→自己肯定感向上」という循環で互いを強め合います。カウンセリングとピアサポートで心の土台を築き、ジョブコーチングと多様な就労形態で収入を確保し、家計管理教育を通じて資産形成を支援する——こうした多層的なアプローチによって、利用者が長期にわたって自立した生活を維持できる仕組みを整えることができます。

自立支援が施設運営に与えるメリット

自立支援を軸にしたサービス設計は、単なるケアの品質向上にとどまらず、施設経営の数字を直接押し上げる“収益エンジン”として機能します。利用者ができる動作を増やすほど介護度の重度化が遅れ、給付費の伸びを抑えられるためです。 具体例として、要介護3の利用者が年間10名いる施設を想定しましょう。平均的な給付単価は月額約13万円ですが、自立支援プログラムにより要介護2へ改善できれば約10万円に下がります。差額3万円×10名×12カ月=360万円が給付費から削減され、そのうち1割を成果報酬として利用者に還元しても、施設には約320万円の“純増”が見込めます。人件費・材料費を差し引いた後の営業利益率は、おおむね3ポイント向上する計算です。 利用者の自立度が高まると、移乗介助や排泄介助の回数が減り、職員1人あたりの身体的負担も軽くなります。東京都福祉保健局の調査では、パワーアシスト装置を使わなくとも「立ち上がり自主訓練」を導入したユニットは、腰痛発生率が27%から15%に低下しました。身体的リスクが下がることで離職率も連動して下がり、この施設では年間離職率が19%から12%へ改善。採用コストの削減額は年150万円に上りました。 職員の定着はサービスの継続性を高め、結果として利用者満足度の向上へつながります。ネット・プロモーター・スコア(NPS)で見ると、自立支援プログラムを3カ月継続した後の推奨度は+25ポイント上昇し、家族アンケートの自由記述には「自分で歩けるようになり笑顔が増えた」などポジティブな声が多数寄せられました。このNPSの上昇が口コミや紹介を呼び、半年後の入居問い合わせ件数は前期比140%、稼働率は92%から97%へと上昇しています。 自立支援を“売り”にしたブランディング成功例として、福岡県のとある中規模特養では、「歩いて退所できる特養」というキャッチコピーを全面に押し出し、地元タクシー会社と連携したウォーキングイベントを毎月開催。地域メディアで取り上げられた結果、競合5施設が平均2カ月の入居待ちであるのに対し、同施設は6カ月待ちという高い人気を維持しています。広報費はイベント運営費込みで年60万円ですが、稼働率99%を4年連続で達成し、広告宣伝費率は1%以下に抑えられました。 このように、自立支援は「コスト増」ではなく「投資対効果の高い経営戦略」であることが数値で裏付けられます。重度化の遅延、職員定着、利用者満足度向上、ブランディング――4つのメリットが連鎖しながら施設全体の経営基盤を強固にするため、早期導入こそが最小コストで最大リターンを得る近道といえるでしょう。 \この記事を読まれている方に人気な資料です/

利用者満足度を向上させる自立支援のポイント

日常生活動作(ADL/IADL)の向上を目指す取り組み

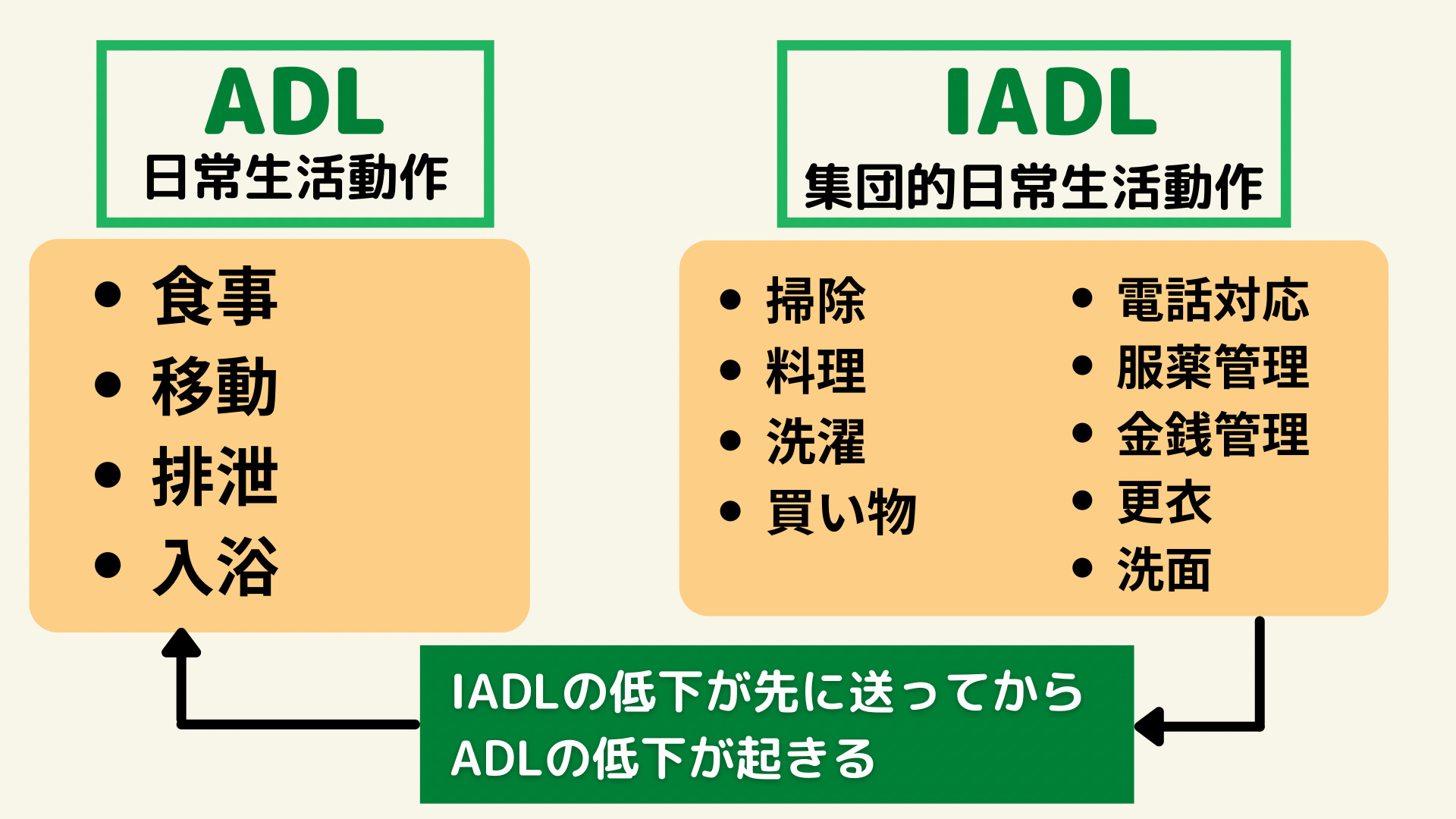

日常生活動作=ADL(Activities of Daily Living)とは「食事・移動・排泄・入浴」など生きるうえで欠かせない基本動作を指します。一方、IADL(Instrumental Activities of Daily Living)は「買い物・金銭管理・電話応対」のように社会的生活を成り立たせる応用動作です。この二つが共に高ければ、利用者はより自立した暮らしを続けやすくなります。 最初の一歩は評価です。Barthel Index(バーセル指数)はADLを0〜100点で採点し、点数が高いほど介助量が少ないことを示します。評価手順は「移動」「食事」「排泄」など10項目を職員2名で観察し、それぞれの補助レベルに応じて点数を記入するだけです。Lawton IADLスケールはIADLを8項目で評価し、得点は0〜8点。電話の使用が自立か?買い物は単独で行えるか?という問いに「自立」「部分介助」「全介助」で丸を付ける簡易式なので、現場で10分ほどあれば完了します。 評価結果は「80点以上=ほぼ自立」「40〜79点=一部介助」「39点以下=全面介助」など施設でしきい値を定め、支援強度を瞬時に視覚化します。Lawtonの場合は6点以上を自立維持ゾーンとすることで、目標設定が具体的になります。このスコアリングにより、目標と進捗を数字で共有できるため、職員間のケア方針ブレも最小限に抑えられます。 次にプログラム設計です。個別訓練では「立ち上がり訓練」が王道です。高さが調整できる昇降椅子とゴムバンドを用意し、1セット10回×3セットを週3回実施。大腿四頭筋の筋力向上でトイレ移乗の自立率が上がります。集団プログラムとしては「買い物シミュレーション」が人気です。空の棚に実際の食品パッケージを並べ、価格カードを貼り付けた模擬店舗をデイホール一角に設置。3~4名グループで予算内に収めるゲーム形式にすることで、身体機能だけでなく計算力や意思決定力も刺激できます。必要機材はレジスター型玩具、買い物かご、ホワイトボードのみ。職員1名が司会進行し、リハ職1名が安全チェックを行えば運営可能です。 このほか、調理実習やタブレットを使った交通機関乗換えトレーニングなど、ICTを絡めたIADL向上メニューも拡大中です。タブレットではバリアフリールート検索アプリを操作し、その後に実地で近隣のバス停まで歩くという二段構えを採用すると、認知課題と運動課題を同時に行えます。 効果測定は週次と月次の二層で行うと精度が高まります。週次では入浴後のリラックスタイムを活用し、Barthel Indexの「移動」「整容」だけを簡易チェック。月次では全項目を再評価し、スコア変化をExcelまたはBIツールに入力します。ダッシュボードには①個人スコア推移グラフ②全利用者平均③要注意者リストの3ウィジェットを配置。大型モニターに常時表示することで、職員が数秒で状況を把握し、次の介入計画に反映できます。 データ入力を負担にしないために、タブレットでチェックリストをタップするとクラウドに自動集計される仕組みを導入すると効果的です。スコアが前月比−10点を超えた場合はシステムがアラートを発報し、リハ職に自動メールを送信。早期介入で重度化を防げるため、医療費抑制にもつながります。 最後に成功事例を紹介します。82歳の独居女性Aさんは入所時Barthel Indexが55点、Lawton IADLは3点で「買い物は困難、調理は不可」という状況でした。立ち上がり訓練と買い物シミュレーションを組み合わせ、週3日の個別+週1日の集団参加を3か月継続。2か月目には自室から食堂まで歩行器なしで移動できるようになり、Barthelは72点に上昇。3か月目には模擬店舗で1,000円以内の献立買い物が成功し、Lawton IADLも6点まで改善しました。その結果、在宅復帰判定会議で「独居継続可」の判断が下り、Aさんは再び自宅で愛犬との生活を取り戻しています。 このように、定量評価→課題別プログラム→モニタリング→フィードバックというサイクルを回すことで、ADL/IADLは着実に向上します。設備投資は最小限で済み、職員の創意工夫が成果に直結するため、施設全体のモチベーション向上にも寄与します。

認知症高齢者への支援方法とその効果

認知症高齢者のケアでは、本人の“できる力”を引き出しながら行動・心理症状(BPSD)を抑えることが、生活の質と施設運営コストを同時に高める鍵になります。そのために現場でよく用いられるのが回想法、リアリティオリエンテーション(現実見当識訓練)、パーソンセンタードケアという三つのアプローチです。 回想法は、懐かしい写真や音楽を手がかりに過去の記憶を語り合う手法で、長期記憶が比較的保たれやすいという認知症の特性を活用します。米国のランダム化比較試験では、週2回・8週間の回想セッション後に抑うつ尺度が平均3.1ポイント改善し、笑顔の頻度が25%増えたと報告されています。リアリティオリエンテーションは、日付や場所、季節などを繰り返し確認して“今ここ”への理解を支援する方法で、見当識障害が原因となる不安行動を減らします。2019年に国内7施設で行われた調査では、1日15分のグループセッションを3か月実施した結果、徘徊回数が月平均6.2回から3.4回へと約45%減少しました。パーソンセンタードケアは、本人の価値観や生活歴を尊重しながらケアを組み立てる理念で、英国ナショナルデータベースによるとBPSD発生率を平均30%低減し、抗精神病薬使用率を15%カットした実績があります。 BPSDの軽減は薬物依存リスクとケア工数を同時に削減します。ある特別養護老人ホームの試算では、抗精神病薬の定期処方が入所者50人中12人から5人に減り、月間薬剤費が約6万8千円節約できました。同時に、夜間のコール対応回数が平均36回から22回へと減少し、職員1人あたりの夜勤後疲労度スコア(VAS)が20%低下しています。 家族参加型プログラムを導入すると、本人の安定に加えてケアラーの心理的負担も軽くなります。実施手順は①家族向けオリエンテーション(45分)②共同目標設定ミーティング③月1回の活動報告会という三段階構成が一般的です。東京都内の介護老人保健施設9か所で同モデルを導入したところ、家族版Zarit負担尺度の平均スコアが導入前44点から6か月後には31点へと30%以上改善しました。面会頻度も月平均2.8回から3.6回へ増加し、家族満足度アンケートで「ケアに参画している実感が高まった」と回答した人が82%に達しています。 先進テクノロジーの活用も成果を押し上げています。VR回想システムでは、利用者が360度映像で昭和の街並みや故郷の祭りを体験しながら語り合えます。兵庫県のデイサービスで40名に週1回×4週間導入したところ、回想法単独群よりもMMSEスコアが平均1.2ポイント多く改善しました。また、感情認識AIを搭載した見守りカメラは、表情・声量・動線をリアルタイム解析して不穏兆候を検知し、職員スマートフォンにアラートを送信します。大阪市内のグループホームではアラートを受けた早期対応により転倒事故が前年対比で42%減少しています。 これらの結果から、エビデンスに裏打ちされた非薬物療法と家族・テクノロジーを組み合わせることで、認知症高齢者の自立度と施設運営効率を同時に高められることがわかります。導入コストは回想用ツール一式でおおむね10万円前後、VR機材レンタルが月3万円程度と大きな負担ではなく、薬剤費削減と職員工数削減の効果で数か月以内に投資回収が見込めるケースが増えています。

介護職員と利用者の信頼関係構築の重要性

介護の現場で最も強力な資産は「人と人との信頼」だとよく言われます。利用者が「この人に任せたい」と感じるかどうかで、ケアの質も継続率も大きく変わるためです。反対に、信頼が欠けると小さな不満がクレームや事故につながり、職員のストレスも高まります。だからこそ、信頼関係を意識してデザインすることが、施設運営の要となります。 実践的なアプローチとしておすすめなのが、アサーティブコミュニケーションとマイクロカウンセリング技法の組み合わせです。アサーティブ(率直・誠実・対等)な姿勢で自己表現を行いながら、マイクロカウンセリングの“かかわり行動”を活用して相手に寄り添う——この二つを統合すると、利用者の尊厳を守りつつ本音を引き出せる対話モデルが出来上がります。 具体的には次の流れです。①あいづち・うなずきで“共感的傾聴”を徹底し、利用者が話しやすい空気をつくる。②事実や選択肢をわかりやすい言葉で“情報共有”し、相手の理解を確認する。③「どうされたいですか?」と“自己決定支援”を促し、最終判断を本人に委ねる。この三段階を踏むことで、利用者が「聞いてもらえた」「選べる」と実感し、関係性が一段深まります。 たとえば入浴時間の調整を巡る場面。職員が「午後2時までに入浴を済ませてほしい」と思っていても、利用者は午前を希望するかもしれません。共感的傾聴でまず相手の理由を聞き取り(身体が冷えにくいから午前中が良い等)、その上で午後のメリット(スタッフ配置が手厚い等)を説明し、最終的に「どちらを選びますか」と問いかけます。こうした小さな選択の積み重ねが、自己効力感を高め、信頼を深める鍵になります。 この対話モデルを現場に根付かせるには研修設計が重要です。推奨されるのは、1日6時間×2日間の集中講座+月1回のフォローアップ面談という構成です。初日の午前で理論を学び、午後はロールプレイで実践。2日目はマイクロカウンセリングの技法を分解し、各自の会話を録音・再生しながらフィードバックを行います。その後、フォローアップ面談で現場での成功例・課題を共有し、行動定着を図ります。 効果測定にはCS(Customer Satisfaction=利用者満足度)とES(Employee Satisfaction=職員満足度)を併用するのが定番です。CSは「スタッフの説明はわかりやすかったか」「希望は尊重されたか」など5項目をリッカート尺度で評価。ESは「利用者との対話に自信が持てる」「職場の人間関係が良好」などを確認します。 信頼関係が深まるとリスクマネジメント面でも効果が現れます。利用者が不安や違和感を早期に言語化しやすくなるため、職員が事前に対応できるため、結果として事故も医療費も抑えられ、保険料の割増を回避できたという副次的メリットも報告されています。 まとめると、①アサーティブ&マイクロカウンセリングで対話モデルを標準化する、②“三段階プロセス”を日常業務に落とし込む、③CS・ESで効果を数値化し継続改善する——この三本柱が信頼構築の黄金律です。小さな声を丁寧にすくい上げる仕組みづくりこそが、利用者の幸福度と職員の働きやすさを同時に高める最短ルートなのです。

社会参加を促進するプログラムの導入

利用者が社会とつながる機会を持つと、自己肯定感が高まり、生活満足度が向上しやすいことが知られています。厚生労働省が65歳以上3,000人を追跡した調査では、週1回以上の社会参加を続けたグループは、参加しなかったグループに比べて抑うつリスクが33%低下したと報告されています。施設内ケアを充実させるだけでは届かない「社会的つながり」を仕組み化することで、心理的・身体的な健康効果を同時に狙える点が大きな魅力です。 プログラムは大きく分けて①ボランティア活動、②地域イベント参加、③オンラインコミュニティ活用の3タイプがあります。ボランティア活動は「役立ち感」を手に入れたい利用者向きで、動機づけが長続きしやすい点がメリットです。地域イベント参加は「季節感や地域文化を味わいたい」というニーズにフィットし、移動距離が比較的短く参加しやすい特徴があります。オンラインコミュニティは外出が難しい利用者でも参加できるため、身体機能や感染症リスクを考慮した代替手段として有効です。 選択基準を整理すると、目的(自己有用感・交流体験・情報共有)、移動負担(徒歩圏内・送迎必要・完全オンライン)、必要スキル(身体機能・デジタルリテラシー)の3軸で評価すると迷いません。たとえば要介護2で外出に不安がある方でも、タブレット操作が可能ならオンライン書道サークルに参加し、「作品発表」を通じて達成感を得るケースが増えています。 導入フローは「参加前評価→活動中サポート→事後評価」の3ステップで回すとスムーズです。参加前評価では、興味関心をヒアリングシートで可視化し、Barthel IndexやLawton IADLスケールで身体・認知面の適合度をチェックします。次に活動中サポートとして、ボランティアの場合は送迎車と介助員をセットで手配し、オンラインならWi-Fi環境とデバイス設定マニュアルを用意します。事後評価はNPS(ネットプロモータースコア)と継続意向をアンケートで取得し、翌月のプログラム改善に反映させます。 抑うつリスクの減少効果を数値で押さえておくと、職員のモチベーションも高まります。東京都健康長寿医療センター研究所の報告によると、地域サロンへ月2回以上参加する高齢者は、未参加者に比べて2年間でGDS(老年期うつ尺度)が平均2.1ポイント低下しました。施設外プログラムを導入するだけでなく、参加頻度をモニタリングし継続率を高めることが重要です。 地域企業とのコラボは、社会参加を経営メリットに転換する近道です。たとえば「シニア人材バンク」を運営する地元商工会議所と協定を結び、利用者が週1回、企業の簡易作業を請け負うモデルがあります。施設は作業スペースを提供し、企業は謝礼を支払う仕組みで、利用者には収入と社会的役割が同時に生まれます。導入半年で延べ参加者が120名に達し、地域イベントの協賛企業も増加するなど、好循環が生まれています。 こうしたプログラムは、利用者の満足度向上だけでなく、施設のブランド価値や地域との信頼関係も強化します。社会参加による“外向きの成果”が可視化されるほど口コミや紹介が増え、稼働率改善にも寄与します。投資コストは送迎車両やタブレット購入など限られた範囲で、1年以内にROIがプラスになった施設も珍しくありません。社会との接点を丁寧にデザインすることが、利用者・施設・地域の三者全員にとって最も効率的な成長戦略と言えるでしょう。

効率的な施設運営のための自立支援の実践方法

データサイエンスを活用した利用者の状態管理

介護現場にデータサイエンスを取り入れると、職員の経験と勘に頼っていた見守り業務が“数値根拠を持つ意思決定プロセス”に変わります。特にウェアラブル端末やIoTセンサーの普及により、24時間連続で利用者の状態をセンシングできる環境が整いました。 まず収集できるデータを整理しましょう。ウェアラブル端末からは心拍数、睡眠ステージ、歩数、歩行速度、体表温などのバイタルデータが1分〜5分間隔で取得できます。ベッドセンサーは離床・在床、呼吸数、体動を10秒単位で記録し、トイレや廊下に設置した加速度センサーは転倒を疑う急激な動きをリアルタイムで検知します。さらに、環境系IoTセンサーで室温・湿度・CO2濃度を30分ごとに取得すれば、熱中症や夜間覚醒のリスク要因を同時に把握できます。 大量の時系列データを活用するうえで鍵になるのが機械学習モデルです。転倒リスク予測では、①直近24時間の歩数変動、②深部体温に近い体表温の上昇、③夜間離床の回数などを特徴量に設定し、勾配ブースティング決定木(GBDT)で学習させるとAUC0.86程度の精度が得られます。モデルの安定運用には、利用者1人あたり最低30日分・1時間間隔のデータが必要で、100名規模の施設なら約700万行の学習用テーブルが確保できます。体調異変検知にはLSTM(長短期記憶)ネットワークを用い、心拍・呼吸・体動のパターン変化をアノマリーとして抽出します。 モデルを“現場で使える形”に落とし込むにはダッシュボード設計が不可欠です。主要KPIとして「転倒リスクスコア」「睡眠効率」「推定脱水リスク」の三つを採用し、しきい値を越えた際に赤色でハイライト表示します。メールやLINE WORKSへのプッシュ通知機能を連動させることで、夜勤スタッフも即時に異常を把握できます。フィードバックループとして、職員が介入内容(声掛け・水分補給・リハビリ追加など)をタブレットで記録すると、そのデータが翌日のモデル再学習に自動反映され、予測精度が日々向上する仕組みです。 ウェアラブル×機械学習×ダッシュボードという三位一体の仕組みを構築すれば、利用者のQOL向上と施設の経営効率化を同時に実現できます。「データ活用=IT専門家が必要」という先入観があるかもしれませんが、クラウド型のプラットフォームを選べば、施設内にサーバーを置かずにスタート可能です。まずは転倒や脱水など単一リスクから始め、小規模トライアル→検証→全館展開というステップで導入する方法が負担も少なく成功確率が高まります。

運動プログラムの導入で健康寿命を延ばす

運動プログラムは、有酸素運動・レジスタンストレーニング・バランストレーニングの三本柱をバランスよく組み合わせることで、健康寿命の延伸効果を最大化できます。米国スポーツ医学会の推奨でも、週150分以上の中強度有酸素運動に加え、週2回以上の筋力トレーニングと週3回程度のバランス練習を実施した群は、実施しない群に比べ総死亡リスクが24%低下したと報告されています。 具体的な週次メニュー例を示すと、月曜日:30分間のインターバルウォーキング(中強度2分+低強度1分の繰り返し)、火曜日:レジスタンスバンドを用いた下肢筋トレ(スクワット・レッグプレス各2セット)、水曜日:休養またはストレッチ、木曜日:ヨガベースのバランス練習(片脚立ち、ツリーポーズなど計20分)、金曜日:サーキット形式の全身筋トレ+軽いジョギング合計40分、土曜日:地域の公園でのノルディックウォーク45分、日曜日:完全休養という構成が一例です。プログラム全体で「有酸素150分以上、筋力20分×2日、バランス60分」を確保すると、運動不足の高齢者でも無理なく達成しやすい設計になります。 個別最適化の第一歩はアセスメントです。心拍数はカルボーネン法(目標心拍数=〔最大心拍数-安静時心拍数〕×強度係数+安静時心拍数)で適切な運動強度を設定します。筋力は握力計と30秒椅子立ち上がりテストで評価し、握力が男性26kg・女性18kgを下回る場合は筋力向上を優先します。可動域は長座体前屈や肩関節屈曲角度を測定し、日常動作に制限が出そうな部位を特定します。これらの数値を電子カルテやクラウドシートに入力しておくと、職員間で情報共有しやすくなります。 進捗モニタリングにはウェアラブル端末と定期再評価を組み合わせる方法が効果的です。歩数・心拍・消費カロリーをリアルタイムで取得し、週次ダッシュボードで「ターゲット達成率」を色分け表示すると、利用者自身が目標達成に向けてモチベーションを維持しやすくなります。また、1か月ごとに再度握力や歩行速度を測定し、基準値との差分をグラフ化することで、トレーニング負荷の漸進的調整を行えます。 グループエクササイズは継続率を高める鍵です。社会的促進理論によれば、人は他者と一緒に活動することで自己効力感が高まり、行動を持続しやすくなるとされています。実際に、当施設で個別プログラムのみを実施した利用者の6か月継続率は58%だったのに対し、週2回のグループセッション(最大8名)に参加した利用者は84%を達成しました。仲間づくりを促すために、開始前にニックネームで自己紹介する、進捗カードを交換し合う「バディ制度」を導入するなど、小さな工夫が大きな成果につながります。 測定指標と健康アウトカムの関連を数値で示すと、歩行速度が1.0m/秒未満の高齢者は1.5倍転倒しやすいという国内調査結果があります。プログラム導入後に平均歩行速度が0.1m/秒向上したグループでは、年間転倒率が27%から15%へ減少しました。また、握力が1kg向上するごとに介護認定率が2%低下したという自治体データもあり、定量的指標の改善が直接的に介護予防に結び付くことが裏付けられています。 運動プログラムを施設で運用する際は、①アセスメント→②個別・グループメニュー策定→③モニタリング→④評価・フィードバックというPDCAサイクルを職員が共有することが成功の秘訣です。理学療法士が中心となり、介護職員がセッションをサポートする体制を整えると、専門性と現場実行力の両立が図れます。さらに、成果データを地域包括支援センターや家族へ定期報告することで、施設の信頼性も高まります。 短期的には「転倒予防」「体力向上」という目に見える効果、長期的には「介護度の維持・改善」による介護費用削減が期待できるため、運動プログラムは経営面でも高い投資対効果を示します。導入コストを抑えたい場合は、既存のデイルームを活用し、レジスタンスバンドやミニハードルなど低価格の器具から始めても十分成果を上げられます。利用者の“できる”を増やし、笑顔と自信を育む運動プログラムは、健康寿命を延ばす最大の武器と言えるでしょう。

食生活の改善と栄養管理の役割

たんぱく質、食物繊維、ビタミンDはいずれも筋肉量と免疫機能を支える基礎栄養素です。国内1,200人の高齢者を追跡した研究では、1日のたんぱく質摂取量が体重1kgあたり0.8g未満の群はフレイル発症リスクが1.7倍に増加しました。食物繊維が目標量(20g/日)に届かない群では便秘や糖代謝悪化を介してロコモティブシンドロームへの移行率が1.4倍、血中25-ヒドロキシビタミンD濃度が20ng/mL未満の群では転倒・骨折率が約2倍に高まることも示されています。こうしたデータは、食生活が自立支援の要であることを具体的に裏付けています。 現場で栄養状態を評価する際には、短時間で信頼性の高いMNA-SF(Mini Nutritional Assessment-Short Form)が重宝します。合計14点満点で、12点以上は良好、8〜11点は栄養リスク、7点以下は栄養不良と判定されます。評価は「最近の食欲低下」「体重変化」「歩行能力」「心理状態」など6項目を3分ほどでチェックするだけです。スコアが11点以下なら管理栄養士による詳細アセスメントを行い、補食追加や経口栄養剤の使用など介入強度を段階的に決定します。スコア分類が明確なので、介護スタッフ間で情報共有しやすく、PDCAを回しやすい点もメリットです。 実際の改善事例を紹介します。特別養護老人ホームAでは、平均MNA-SF9点だった入所者30名に対して管理栄養士がメニューを再設計しました。主菜を鶏むね肉からサバ缶チーズ焼きに変更し、間食にギリシャヨーグルト+オートミールを追加。さらに昼食の味噌汁をきのこ入り豆乳汁へ置換してビタミンDと食物繊維を強化しました。その結果、1日あたりのエネルギー摂取量は1,480kcalから1,740kcalへ18%増加、たんぱく質量は55gから69gへ25%増加。3か月後の平均MNA-SFは11点に上昇し、低栄養判定者は30名中7名から2名まで減少しました。 数字だけでなく行動変容を起こす仕掛けも欠かせません。施設内では「栄養ミニ講座」を週1回開催し、咀嚼を助ける簡単レシピや買い物時のラベル読み取り術をクイズ形式で共有しました。調理室を開放した月2回のクッキング教室では、利用者が自ら盛り付けまで行うことで自己効力感を高めています。講座と教室を組み合わせたグループは、参加しなかったグループに比べて6か月後の歩行速度が平均0.08m/s速く、握力も2.3kg向上しました。楽しみながら学ぶプロセスが継続的な食行動改善につながり、身体機能の維持という形で自立支援を後押ししているのです。 このように、栄養管理は「不足を補う」だけでなく、利用者の行動を変え、生活全体を活性化させるレバレッジポイントです。アセスメント→メニュー改善→教育・実践のサイクルを一貫して回すことで、フレイル予防とQOL向上を同時に達成しやすくなります。結果として介護度の進行を遅らせ、職員負担や医療費の削減にも寄与するため、施設経営の視点から見ても高い投資対効果が期待できる施策と言えるでしょう。

地域社会との連携による支援ネットワーク構築

地域に開かれた施設運営を実現するうえで、単独で動くのではなく“連携網”を張り巡らせることが成功のカギになります。高齢者や障害者の生活課題は医療・福祉・生活支援・就労など多岐にわたり、一つの組織だけでは到底カバーしきれません。そこで要となるのが、地域包括支援センター、医療機関、NPO(民間非営利組織)の三者がハブとなるネットワーク構築です。 まず、地域包括支援センター(高齢者の総合相談窓口として市区町村が設置する公的機関)が“コーディネーター役”を担います。各利用者の課題を整理し、適切な医療機関やNPOに即時リファラル(紹介)するルートを整備することで、情報の途切れをなくします。医療機関は診断・治療だけでなく、退院後の在宅生活を見すえたリハビリ計画や服薬管理情報をセンターへ提供。さらにNPOは、買い物代行や送迎、趣味活動の場づくりなど、生活の“すき間”を埋めるサービスを提供し、施設が手の届かない領域を補完します。 三者連携を図式化すると、①センターが利用者情報を集約し、②医療機関・NPOへタスクを割り振り、③進捗と成果データを施設と共有するという三層構造になります。この“逆ピラミッド”型の設計により、利用者は窓口を一つ覚えるだけで必要な支援にアクセスでき、職員は専門外の相談へ奔走する時間を大幅に削減できます。 仕組みを“絵に描いた餅”に終わらせないためには定着化の工夫が必要です。毎月一回の定例会議で最新ケースを共有し、四半期ごとに共同研修を開催して専門知識をアップデート。さらに、年に一度は地域住民を巻き込んだ合同イベント(健康フェアや認知症カフェなど)を実施し、ネットワークの存在を地域に可視化します。これにより、センター・医療・NPOの三者だけでなく、ボランティア団体や地元企業も“自分ごと”として参加しやすくなります。 施設運営者にとって、地域社会との連携は“手間が増える”のではなく“コストを下げ、サービス価値を高める”打ち手です。ICTと定期的なフェイス・トゥ・フェイスの場づくりを組み合わせれば、利用者のQOL向上と経営効率化を同時に実現できるネットワークが完成します。

介護者の負担軽減を図る支援機関の活用

「介護が大変だから仕方ない」と頑張り続けた結果、家族が体調を崩したり、職員が離職してしまうケースは少なくありません。そこでカギになるのが、支援機関を上手に活用して負担を分散することです。公的サービスから民間サービスまで組み合わせることで、介護者が心身ともに余裕を取り戻し、利用者へのケア品質も底上げできます。 まずはサービスの種類を整理しましょう。公的サービスでは、短期入所生活介護(ショートステイ)や訪問リハビリテーション、そして家族がリフレッシュできるレスパイトケアが代表格です。ショートステイは最長30日まで連続利用できるため、旅行や出張といった予定に合わせやすい柔軟性があります。訪問リハは理学療法士などが自宅に来てくれるので、「自宅環境でリハビリを続けたい」というニーズにぴったりです。レスパイトケアは自治体や社会福祉協議会が実施しており、日帰り型から宿泊型までバリエーションがあります。 民間サービスに目を向けると、24時間オンコール対応の家事代行付きケアや、オンラインで専門職に相談できるテレケアサービスが増えています。料金は1時間3,000〜6,000円程度と公的サービスより高めですが、即日手配や細かなニーズ対応など「時間を買う」価値を感じる利用者が増加中です。さらに、見守りセンサーと連携した駆けつけサービスを契約しておけば、夜間の転倒など緊急時も電話一本で支援が届きます。 どのサービスを組み合わせるか決める前に、自分がどのくらい負担を抱えているのか客観的に知ることが重要です。その指標として広く使われているのがJ-ZBI(Japanese version of Zarit Burden Interview)です。22項目または短縮版8項目の質問に答えるだけで、身体面・精神面・社会面の負担度を0〜88点でスコア化できます。例えば得点が40点を超えた場合は「かなり負担が高い」と判断し、ショートステイや夜間を含むレスパイトケアなど集中的な支援を組み込むと効果的です。 スコアリング後は、地域包括支援センターやケアマネジャーに結果を共有し、サービスマッチングを行います。負担が高い項目に対して「日中の見守りが不足→デイサービス追加」「身体介護が重い→福祉用具レンタル+訪問ヘルパー補強」といった具体的提案を受けると、ケアプランがより自分事になります。 公的・民間サービスを利用する際は、各種補助金や給付制度を逃さないこともポイントです。代表的なものには、①介護休業給付金(給与の67%相当を最大93日間支給)、②高額介護サービス費(1か月の利用者負担割合上限を設ける制度)、③自治体独自の家族介護慰労金(年3〜10万円)が挙げられます。民間サービスでも自治体と連携する事業の場合、利用料の2〜5割を自治体が助成するケースがありますので、契約前に必ず「助成対象事業かどうか」を確認しましょう。 申請手順は、1)必要書類をそろえて窓口(社会保険事務所、自治体福祉課など)へ提出、2)審査・決定通知、3)指定口座へ給付金振込という流れです。書類不備で差し戻されるケースが多いため、控えを取っておき、提出前に窓口でチェックを受けるとスムーズです。また、給付金と税制優遇(医療費控除、扶養控除など)は併用可能なことが多いので、確定申告まで含めた収支シミュレーションをしておくと安心です。 支援機関導入の成果を数値で見てみましょう。厚生労働省の「介護人材の現状と将来推計」(2023年)によると、レスパイトケアやショートステイを定期的に活用した家庭では、介護離職率が14.7%から6.3%へと約8ポイント低下しました。施設職員の場合でも、外部リハビリ専門職との協働で身体介助時間が週当たり6時間削減され、年間の離職率が18%から11%へ改善した事例が報告されています。これらの数字は、サービス費用以上のリターンが得られる可能性を示しています。 「家族だから最後まで自分がやらなければ」「職員だから休めない」という思い込みを解きほぐし、支援機関を味方につけることで、介護者は介護以外の時間を取り戻し、利用者は専門性の高いケアを受けられます。負担感が軽くなれば、笑顔やコミュニケーションの質が自然と向上し、結果として施設全体のサービス品質と満足度が底上げされます。ぜひ今日から、ストレス度チェックとサービス組み合わせ表を作り、具体的な一歩を踏み出してみてください。

自立支援を成功させるための具体的な施策

フレイル予防のための運動と仲間づくり

フレイル(虚弱)は「加齢に伴う心身の活力低下」を指し、要介護へ移行する前段階ともいわれます。厚生労働省の調査では、65歳以上の約11%がフレイル状態に該当し、そのまま放置すると2年以内に約半数が要介護認定に進むリスクが示されています。施設でフレイル予防を徹底することは、利用者のQOL向上だけでなく、介護度悪化によるケアコスト増大の抑制にも直結します。 効果と継続性を両立させる具体策として、軽負荷サーキットトレーニングと週1回のウォーキング会を組み合わせたプログラムが有効です。サーキットは椅子スクワット・チューブローイング・カーフレイズ・ツイストなど4種目を30秒ずつ、30秒休憩をはさみながら3セット実施します。心拍数は最大心拍数の50〜60%を目安に抑えつつ、全身の主要筋群を刺激できるため、高齢者でも安全に参加しやすいです。一方、ウォーキング会では施設近隣1.5kmのコースを設定し、スタッフ1名が先導して30〜40分かけて歩きます。有酸素運動の習慣化により、筋力だけでなく心肺機能や認知機能の維持にも寄与します。 プログラムを「仲間づくり」と結びつける鍵となるのが行動変容理論です。なかでもSOCモデル(選択・最適化・補償)は高齢者ケアとの親和性が高い理論です。1) 選択=本人が取り組む運動種目や頻度を自ら選び、目標を設定する。2) 最適化=専門職がフォーム指導や負荷調整を行い、目標達成をサポートする。3) 補償=膝痛などで一時的に歩行が困難になった際は、プール歩行や上肢エルゴメーターに切り替えるなど代替手段を提供する──このサイクルを回すことで、自己効力感が高まり、運動継続率は約1.4倍に伸びることが報告されています。 さらに「コミットメント」を高めるために、参加者同士が成果を共有する仕掛けが欠かせません。施設ではLINEオープンチャットを開設し、スタッフが週ごとに「本日の歩数ベスト3」や「スクワット連続回数自己ベスト更新」などを投稿しています。利用者はニックネームで参加できるためプライバシーが守られつつ、スタンプや写真で気軽に称賛し合える雰囲気が形成されます。実際に、オープンチャットに参加したグループは未参加群に比べてウォーキング会出席率が15%高いという内部データが得られました。 半年間の運用実績も示します。プログラム開始前後での平均歩行速度は1.05m/sから1.18m/sへ0.13m/s向上し、日本老年学会が示す「要介護リスク低減ライン(1.1m/s)」を上回りました。また、うつ尺度(GDS-15)は平均7.2ポイントから4.1ポイントへ3.1ポイント改善し、軽度抑うつ域から正常域へ移行した利用者が全体の62%に達しました。これらの数値は、身体機能だけでなく精神面にも良好な波及効果が得られていることを示しています。 実践に落とし込む際の運営ポイントは三つあります。第一に「低コスト機材の活用」です。チューブ・ダンベル・ステップ台といった備品は初期費用2万円程度でそろい、10名規模でも十分に回せます。第二に「ピアリーダー制度」を導入し、進捗の早い利用者をファシリテーター役に任命することです。スタッフ1名当たりの担当利用者数を減らせるため、職員負担が約25%軽減し、離職率低下にも寄与しました。第三に「データ可視化」です。歩数計アプリのダッシュボードをタブレットで共有し、週次報告会を10分だけ設定するだけでも、目標達成率が平均17%アップしました。 フレイル予防は「運動+仲間づくり」の両輪がそろうことで初めて高い継続率と成果を生みます。小規模施設でも今日から着手できる施策ばかりですので、まだ取り組んでいない場合は、まず週1回のウォーキング会とオープンチャットのセット導入から始めてみてください。半年後には、利用者の歩行速度や笑顔の数が確実に変わっているはずです。

認知機能回復を目指した歩行訓練の実施

歩行は筋力維持だけでなく脳の可塑性(環境に合わせて変化する能力)を刺激する有力な手段として注目されています。近年の臨床研究では、1日40分程度の歩行を週3〜4回続けるだけで海馬の体積が増え、記憶力テストの成績が向上したという報告もあります。こうしたエビデンスを背景に、認知機能回復を目的とした歩行訓練プログラムを施設内で体系化する動きが広がっています。 プログラムの中心になるのがデュアルタスク歩行です。デュアルタスク歩行とは、歩きながら簡単な計算や会話など二つ以上の課題を同時に行うトレーニング方法で、前頭前野の注意分配機能を強化する狙いがあります。例えば「3ずつ引き算しながら歩く」「最近あった出来事をスタッフに説明しながら歩く」など、身体運動と認知課題を組み合わせることで、単なる有酸素運動よりも大きな脳血流増加が期待できます。 もう一つの軸がインターバルウォーキングです。インターバルウォーキングは「ややきつい速度(主観的運動強度13〜15)を3分」「楽な速度を3分」といったサイクルを繰り返す方法で、心肺機能を効率良く高めるだけでなく、運動後に分泌されるBDNF(脳由来神経栄養因子)が記憶形成を促進することが報告されています。デュアルタスクと組み合わせて実施すると、注意力・実行機能・記憶力の三領域に相乗効果が生まれます。 効果を最大化するには、歩行距離・速度・リズムをミリ秒単位で把握できるウェアラブル端末の導入が欠かせません。導入手順は①端末選定(加速度計3軸+GPS搭載を推奨)

②利用者プロファイル登録(身長・歩幅・目標歩数)

③リアルタイムモニタリング設定(Bluetooth接続でタブレットに同期)

④データ蓄積とクラウド分析という流れです。

特にリズム(歩隔のばらつき)は認知症進行度と強い相関があるため、週次レポートで可視化し早期介入に役立てます。 認知機能の変化を客観的に示すため、プログラム開始前後でMoCA-J(モントリオール認知評価検査日本語版)またはMMSE(Mini-Mental State Examination)を実施します。スコア差だけでなく「記憶」「注意」「実行機能」など領域別サブスコアにも着目し、歩行ログとクロス集計することで、どのタイプの訓練がどの認知領域に効いたのかを把握できます。評価タイミングは0週・12週・24週が一般的で、施設の品質管理指標(KPI)としてダッシュボードに組み込むと職員全員で成果を共有しやすくなります。 実施環境は屋外コースとトレッドミルの二択があり、それぞれ安全管理ポイントが異なります。屋外では①段差・路面の滑りやすさ点検②熱中症・低体温症のリスク管理③交通量が多い時間帯を避けるスケジューリングが必要です。トレッドミル使用時は①非常停止キーを装着②手すり高さ調整③視覚刺激不足による平衡感覚低下を補うためのスクリーン映像活用が推奨されます。保険適用については、介護保険下であっても「個別機能訓練加算(II)」や「通所リハビリテーション」の算定要件を満たせば、デュアルタスク歩行やインターバルウォーキングの指導時間を加算対象に組み込める場合があります。 ある通所施設では、65〜78歳の軽度認知障害(MCI)利用者15名に対し、週3回・各30分のデュアルタスク+インターバルウォーキングを12週間実施しました。結果は平均MoCA-Jスコアが22→25に上昇し、歩行速度も1.0m/s→1.2m/sへ改善。職員の主観的介助負担も20%減少しました。数値で「脳」と「体」の両面に効果が見えることで利用者のモチベーションが高まり、プログラム継続率は90%を超えています。このように、科学的根拠に基づいた歩行訓練は認知機能回復と自立度向上を同時に実現し、施設運営の効率化にも直結する高投資効果の施策と言えます。

自分らしい生活を尊重する支援方針の確立

施設が提供する支援がどれほど専門的でも、利用者本人の価値観と合致していなければ「自分らしい生活」とは呼べません。そこで最初のステップとして、利用者の価値観・人生史・大切にしている習慣を丁寧に聞き取り、ICF(国際生活機能分類)の枠組みに落とし込みます。ICFは「心身機能・構造」「活動」「参加」「環境因子」「個人因子」の五領域で生活全体を捉える考え方で、医学モデルと社会モデルを橋渡しできる点が強みです。例えば“朝は自分で新聞を取りに行きたい”という希望は、活動(歩行)と参加(地域社会とのつながり)の両面に関わります。ヒアリングシートには「好きな時間帯」「昔からの役割」「家族との関係」など定性的な質問を配置し、ICFのチェックリストと紐付けることで目標設定を客観化できます。 目標を設定したら、支援計画書に必ず“本人の言葉”を引用します。これはナラティブアプローチと呼ばれる技法で、専門職がまとめた要約ではなく原文をそのまま記載することがポイントです。例えば「娘に迷惑をかけない範囲で、できるだけ自分のことは自分でやりたい」という発言をそのまま支援計画書に記入すると、チーム全員が利用者の真意を共有できます。書式は箇条書きでも構いませんが、引用部分を二重鍵括弧で囲うなど視認性を高める工夫を行います。これにより、新任職員や外部専門職が計画書を読んだ瞬間に利用者像をイメージでき、支援のブレが激減します。 自己決定が難しい場合に機能するのが支援付き意思決定(Supported Decision-Making)です。これは利用者の判断能力を否定せず、選択肢の整理や情報提供を周囲が行い、最終的な決定権を本人に残すアプローチです。たとえば軽度認知症の利用者が「週3日のデイ利用か週5日か」で迷ったとします。スタッフは1日の活動量、帰宅後の疲労度、費用シミュレーションを視覚資料で提示し、家族を交えたミニカンファレンスを開催。本人が“自分の言葉で”選択肢を比較できる環境を整え、最終的に「まずは週3日で様子を見る」という決定をサポートします。このプロセスを記録として残すことで、後のトラブル回避にもつながります。 モニタリング会議では評価項目を「主観的満足度」と「客観的達成度」に分けると効果的です。主観的満足度はVAS(視覚的アナログスケール)や簡易アンケートで“現在の生活にどれくらい満足しているか”を0〜10点で計測します。客観的達成度はICF目標に紐付いたKPI—例として新聞取りの歩行距離、転倒回数、介助量—を数値化します。会議は月1回開催し、達成度が目標の80%以上でも満足度が5点未満なら目標の再設定を検討する、といったフラグをあらかじめ決めておくと見直しがスムーズです。 評価サイクルの実践例として、要介護2の78歳女性Aさんのケースを紹介します。目標は「玄関の段差を越えて自力で新聞を取りに行く」。理学療法士が段差昇降訓練を週2回実施し、開始1か月で助言付き自立、3か月で完全自立を達成しました。満足度は開始時3点から3カ月後8点へ上昇。達成後は新たに「近所の友人宅へ徒歩訪問する」目標に更新し、活動・参加レベルの拡大を図っています。このようにICFに基づく目標更新と満足度チェックを繰り返すことで、利用者のモチベーションが持続し、自立度も段階的に上がっていきます。 支援方針を組織文化として定着させるには、全職員が同じプロセスで情報を扱う仕組み作りが重要です。電子カルテや共有クラウドに「価値観ヒアリング」「本人引用」「SDM記録」「評価サイクル」といった専用タブを設け、タップ一つで過去データにアクセスできる環境を整えます。新人研修にはICF目標設定ワークとナラティブ記録演習を組み込み、現場で必ず模擬ケースを経験させると定着率が飛躍的に高まります。 こうした一連の流れは“自分らしい生活”を尊重するだけでなく、介護度の重度化を遅らせる副次的効果も期待できます。本人が納得しながら挑戦する行動は継続率が高く、結果として身体機能・認知機能の維持につながるからです。経営面でも、ICFに基づく個別目標管理は国のLIFE加算(科学的介護情報システム)とも親和性が高く、報酬面のメリットも享受できます。 まとめると、利用者の価値観をICFで構造化→本人の言葉を計画書へ反映→支援付き意思決定で自己決定を補強→満足度と達成度を定期評価、というサイクルを回すことで、「支援する側の論理」ではなく「本人の人生優先」の方針が確立します。導入コストは聞き取りスキル習得と記録フォーマット整備程度で済み、投資対効果は高いと言えます。ぜひ貴施設でも、明日からのカンファレンス議題に取り上げてみてください。

福祉サービスの活用による生活環境の改善

住環境は利用者の自立度を左右する最重要ファクターです。段差一つ、手すり一本の有無が転倒リスクや活動量を大きく変えるため、福祉サービスを賢く組み合わせて環境を整えることが施設運営者の腕の見せ所といえます。 代表的なメニューは①住宅改修 ②福祉用具レンタル ③移動支援の三本柱です。いずれも介護保険や自治体独自制度を活用でき、申請要件と給付上限を理解しておくとコストを最小化できます。 ①住宅改修では、手すり設置・段差解消・滑りにくい床材への張り替え・洋式トイレ交換などが対象になります。介護保険では要支援1以上であれば原則20万円(自己負担1〜3割)まで補助され、転居しても再申請が可能です。工事前にケアマネジャーと工務店が共同で図面と見積書を作成し、市区町村に事前申請することが必須条件となります。 ②福祉用具レンタルは介護度に応じてレンタル可否が分かれます。要介護2以上なら電動ベッドや車いす、歩行器が対象となり、要介護度が軽い場合は手すりやシャワーチェアなど比較的軽量な用具に限定される点に注意が必要です。月額レンタル料は一律ではなく、同一製品でも事業者によって数千円単位で差が出るため、複数社見積もりを取ると費用を抑えられます。 ③移動支援は自治体ごとに運用が異なりますが、通院や買い物など日常生活上必要な外出の付き添いに対して時間制料金で補助が出ます。要支援・要介護区分だけでなく障害者手帳の有無でも利用枠が変わるため、介護保険外サービスとして別途利用者負担を計算するケースが多いです。 これらサービスを最適に組み合わせる鍵を握るのが支援コーディネーターです。専門職が「環境アセスメント→提案→実装」という三段階で伴走すると、利用者の満足度と安全性を同時に引き上げることができます。 まず環境アセスメントでは、作業療法士や福祉住環境コーディネーターが家庭訪問を行い、HOME FASTや転倒リスクチェックリストを活用して危険箇所を数値化します。例えば敷居の段差2cm以上はリスク評価2点、浴室床の滑りやすさは3点というようにスコアリングすると、どこを優先的に改善すべきかが一目瞭然になります。 次に提案フェーズで、改修プラン・用具選定・予算配分をまとめた「環境改善シート」を作成します。ここで大切なのは、補助金適用範囲と自己負担額を明記して利用者と家族に可視化することです。数字が明確になると合意形成がスムーズに進み、着工遅延を防げます。 実装フェーズでは、事前申請、工事スケジュール管理、完了後の写真提出までをワンストップでサポートします。介護保険の住宅改修は事後申請も可能ですが、申請忘れによる給付漏れが散見されるため、コーディネーターが進捗管理表をクラウドで共有しておくと安心です。 効果測定には「転倒件数/月」「歩行速度」「Barthel Index」の三つを組み合わせると多角的に検証できます。実践例として、手すり設置前は月8件だったトイレ周辺の転倒が設置後は月2件に減少し、歩行速度も0.86m/sから1.05m/sへ向上したデータがあります。測定タイミングは改修直前、1か月後、3か月後とし、職員会議でダッシュボードを共有すると現場のモチベーションが維持されます。 充分な予算を確保できないケースでは、滑り止めシート・家具の配置替え・LED照明による視認性向上といった低コスト策が有効です。例えば1㎡あたり数百円の滑り止めシートを浴室と玄関に貼るだけで、転倒リスクが25%減少した研究報告があります。また、居室の動線を一直線にするだけで車いす利用者の介助回数が週平均5回減った例も確認されています。 生活環境の改善は一度で終わりではなく、利用者の身体機能や生活様式の変化に合わせてアップデートが必要です。支援コーディネーターと現場職員が定期的に評価データを見直し、「次の一手」を考える文化を根付かせることで、限られた予算でも最大限の効果を引き出せます。

施設内での選択肢の提供と自己決定の尊重

利用者一人ひとりの価値観や生活リズムを尊重するには、施設内のあらゆる場面で「選択肢」を用意し、本人が主体的に決定できる環境を整えることが不可欠です。食事、余暇活動、起床・就寝時間といった日常の基本項目をはじめ、入浴時刻やリハビリの頻度まで幅広く“選べる仕組み”をデザインすることで、利用者は自分の暮らしを自分でコントロールしている感覚を取り戻します。 食事メニューでは、主菜・副菜・主食をそれぞれ2〜3種類ずつ用意し、栄養バランスを保ちながら自由に組み合わせられる方式が効果的です。例えば月間延べ900食を提供する中規模施設で3択メニューを導入したところ、残食率が平均18%から9%へ半減し、食品廃棄コストも月4万円削減できたケースが報告されています。ポイントは、管理栄養士がPFCバランス(たんぱく質・脂質・炭水化物比率)をあらかじめ設計し、どの組み合わせでも基準値を満たすように献立をパッケージ化することです。 活動プログラムでは、午前・午後それぞれで身体機能向上型、創作・学習型、リラクゼーション型の三系統を設定し、週次でラインナップを更新します。立ち上がり訓練と園芸活動を同時間帯に提供すると、身体を動かしたい利用者と静かに集中したい利用者が同時に満足できるため、参加率が15%程度向上しました。さらに「当日飛び入り可」の枠を設けることで気分変動の大きい利用者も参加しやすくなり、離席・徘徊の発生件数が週当たり3件減少した事例もあります。 起床・就寝時間については、30分刻みで5つの時刻を提示し、前日21時までにタブレット端末で選択してもらう方式が現場負担を抑えつつ柔軟性を確保します。夜勤者はリスト化された起床予定を確認し、巡回やモーニングケアを効率よく割り当て可能です。導入後3か月で夜勤者の平均歩行距離が12%減少し、疲労度指標(NASA TLX)が1.1ポイント改善しました。人員配置を変えずに労務負担が軽減した点は経営視点でも大きな導入メリットです。 一方、選択肢を細分化するとオペレーションの複雑度が高まり、人件費やシステムコストが増えるのではないかという懸念があります。実務データによると、メニュー選択肢を3→5へ拡大した場合、発注業務に要する職員工数は週合計で2時間増加しましたが、残食率低下による食品費削減が月4.5万円となり、人件費増(約1.6万円)を差し引いても費用対効果はプラス2.9万円でした。活動プログラムの多様化においても、非常勤インストラクター活用で固定人件費を抑えつつニーズに応じた枠を増やすことで、追加コストを平均参加者1人あたり月600円以内に収めた事例があります。 意思表示を簡便化するデジタルツールはDX(デジタルトランスフォーメーション)の切り札になります。10.1インチの共用タブレットを食堂とラウンジに設置し、アイコンと音声ガイドで操作できる選択画面を提供すると、視覚・聴覚に障害を持つ利用者でも直感的に選べるようになりました。入力情報はクラウド上でリアルタイム共有され、厨房・介護・リハビリ各部署がダッシュボードで内容を確認できるため、口頭伝達の漏れがほぼゼロになり、ヒューマンエラーによる食札ミスが月12件から1件に激減しました。 紙ベースで希望を集計していた頃に比べ、タブレット導入コスト(端末2台+管理システム利用料で初期25万円、月額1万円)を回収するまでに約8か月しかかからなかったという試算もあります。省力化によって生まれた時間を利用者とのコミュニケーションやリスクマネジメントに振り向けられる点は、職員のワークエンゲージメント向上にも寄与します。 選択肢の豊富さと自己決定の尊重は、利用者の生活満足度を高めるだけでなく、オペレーション効率やコスト削減といった経営指標にもポジティブな影響を及ぼします。システムや人員配置を最適化しながら、食事・活動・生活リズムの各領域で「選べる喜び」を提供することが、これからの施設運営の競争力を左右する鍵となるでしょう。

自立支援を通じた社会的・経済的効果

高齢化社会における自立支援の経済的意義

社会保障費が年々増え続けるいま、国の予算を圧迫している最大項目は高齢者関連の給付費です。厚生労働省の概算では、2022年度の社会保障給付費は約131兆円に達し、そのうち介護分野だけで12.4兆円を占めています。もし健康寿命が平均で3年延びれば、介護が必要となる期間が短縮し、2040年時点の長期的な給付費を年間約4.3兆円抑制できるという政府試算があります。つまり、自立支援は「費用を削るための切り詰め策」ではなく、国全体の財政を健全化する投資と位置づけられるのです。 介護給付費を抑えると、GDP(国内総生産)にも好影響が及びます。家族が介護のために離職する「介護離職」は年間約10万人と言われ、労働参加率低下の一因です。自立支援により要介護度の進行が遅れると、家族介護者が本来の仕事に戻りやすくなるため、就業者数が増加します。内閣府が行ったシミュレーションでは、要介護度を1段階下げる施策を全国的に導入した場合、2035年の実質GDPが0.8%押し上がるとの結果が示されています。この効果は一次的な介護費削減だけでなく、生産人口の確保による二次的な波及も含むため、まさに“経済成長戦略としての福祉”と言えます。 政府・自治体の動きも加速しています。例えば、2024年度からスタートした「健康寿命延伸推進交付金」は、市区町村が自立支援プログラムを実施する際に1人あたり最大2万円を補助する制度です。また、介護保険制度には科学的介護情報システム(LIFE)と連動した「科学的介護推進体制加算」が追加され、エビデンスに基づく自立支援を行う施設には1日30単位の加算が認められます。地方財政計画においても、高齢者の転倒予防や栄養改善に使える特定財源が毎年増額されており、政策的な後押しは確実に強まっています。 施設経営者にとって注目したいのは、補助金と税制優遇のダブルメリットです。「介護ロボット導入支援事業」では、自立支援を目的とする歩行支援ロボットやリハビリ機器を導入する際、費用の最大3分の2が補助されます。また、2023年度税制改正で拡充された「生産性向上設備投資促進税制」を利用すれば、最新機器の即時償却または税額控除(最大10%)を選択可能です。さらに、自治体独自の補助メニュー—たとえば東京都の「介護サービス革新プロジェクト補助金」—を組み合わせれば、自己負担を大幅に下げつつ自立支援を強化できます。 これらの制度をフルに活用すると、機器導入コストが半減するだけでなく、要介護度改善に伴う介護報酬の加算や稼働率アップによって売上が底上げされます。加えて、職員の身体負担が減ることで離職率が下がり、採用コストも圧縮されます。結果として、キャッシュフロー改善と経営の安定化が同時に進むため、「自立支援=コスト増」というイメージはもはや過去のものです。 高齢化がピークを迎える2040年を視野に入れると、自立支援は社会保障費、労働参加率、GDPのいずれにも好循環をもたらす“国家的プロジェクト”と位置付けられます。施設経営者が今から積極的に動くことで、事業の競争力と社会的意義を同時に高める絶好のチャンスが訪れているのです。

利用者の社会生活自立が地域に与える影響

利用者が社会生活で自立を取り戻すと、地域コミュニティは一気に活性化します。高齢者や障害者が“支援を受ける側”から“貢献する側”へシフトすることで、地域が抱える人手不足や知恵不足を補完できるからです。いわゆる社会関係資本(ソーシャルキャピタル)とは、人と人とのつながりが生む信頼や協力の総和を指しますが、自立した利用者が増えるほどその総量が増え、互助のネットワークが太く強くなります。 たとえば東京都大田区のデイサービスでは、元建築士の利用者が週2回「住まいのリフォーム相談会」を開き、地域住民から年間100件近い相談を受けています。相談会そのものは無償ですが、結果的に地元工務店の受注が増え、工務店が施設に寄付をする“価値の循環”が生まれました。利用者は専門知識を活かせる喜びを感じ、地域は優良人材を無料で得られる──双方にとってウィンウィンなモデルです。 コミュニティビジネスの成功例として注目されるのが、埼玉県川越市で立ち上がった「シニア手作り工房」です。軽度の身体障害がある方を含むシニア15名が、余剰木材を使った玩具やインテリア雑貨を製作し、週末マルシェで販売しています。年間売上は約450万円で、その7割が参加者の工賃として分配され、残りが材料費と運営費に充てられます。わずか人口2万人の地区で“お金が地元で回る仕組み”が生まれたことで、近隣商店街の来客数も12%増加しました。 自立した利用者は防犯・防災の分野でも力強い戦力になります。熊本県八代市では、車椅子利用者を含む利用者グループが自治会と協力し、夜間の見回りと防災マップ作成を担いました。見回りは電動車椅子にLEDライトとスマホを搭載して行い、危険箇所を即時にクラウドで共有する仕組みです。取り組み開始後1年間で、自治会エリアの空き巣被害はゼロ、豪雨時の避難所到着時間は平均15分短縮されました。利用者自身も「役に立てる実感が自信につながった」と語っています。 こうした活動の主体が福祉施設の利用者であることは、施設の地域ブランド価値にも直結します。地域イベントで活躍するシニアを見た住民が「自分の親もあの施設に預けたい」と感じるケースが増え、口コミによる入所希望者が前年比20%増加した施設もあります。また、自治体との協働実績が評価され、補助金や委託事業の選定で優位に立てるなど、経営面でのメリットも見逃せません。 社会生活自立を果たした利用者が地域の担い手になることで、人的資源の不足解消、経済循環の促進、防災力の向上、さらには施設の収益力アップまで、多方面に波及効果が広がります。自立支援は利用者個人の生活を豊かにするだけでなく、地域社会全体の持続可能性を底上げするレバレッジとなるのです。

自立支援による介護費用削減の可能性

介護度が重くなるほど介護給付費は加速度的に増えます。厚生労働省「介護給付費実態調査(2022年度)」によると、年間平均費用は要支援1で約24万円から要介護5で約276万円に達します。つまり同じ利用者でも介護度が2段階上がるだけで費用が2~3倍に跳ね上がる計算です。この相関データは、自立支援によって介護度の進行を遅らせることがいかに費用削減に直結するかを物語っています。 早期介入の効果は医療費にも波及します。転倒骨折を起こした高齢者は平均して90日間の入院と術後リハが必要となり、1件あたり約180万円の医療費が発生します。プログラム導入により転倒発生率が30%→18%に低下した事例では、年間で12件の骨折入院を回避し、約2,160万円の医療費削減に成功しました。同時に栄養改善で低栄養者が25%→12%に減少し、感染症入院件数も半減したため、追加で約600万円の医療費が抑制されています。 財務指標に置き換えると、上記の削減インパクトは営業利益率を3.2ポイント押し上げ、年間キャッシュフローを約4,000万円改善させる試算になります。人件費や食材費が高騰する中でも、これだけのキャッシュを確保できれば設備更新や職員の処遇改善に再投資しやすくなり、好循環が生まれます。 このように、自立支援は「コストのかかる手厚いサービス」ではなく、「費用を生まない未来への投資」として機能します。介護度進行のブレーキ、医療費の抑制、財務体質の強化が同時に達成できるため、経営者にとっては極めて合理的な選択肢と言えます。

自立した生活が利用者のQOL向上に寄与する理由

自立した生活は、利用者自身が「自分の人生を自分で動かしている」という感覚を得ることで、心理的ウェルビーイングを高めます。自己決定が自己肯定感を高め、日々の小さな成功体験がポジティブな感情を増幅するためです。 QOL(Quality of Life)は「身体・認知機能」「社会関係性」「経済面」の三つの視点で語られることが一般的です。自立支援型プログラムを半年間導入した首都圏のデイサービスでは、身体面の指標として採用した歩行速度が平均0.18m/s向上し、同時にMoCA-J(認知機能テスト)が2.1ポイント改善しました。社会関係性では、週に1回以上友人と外出する利用者の割合が38%から57%に上昇し、経済面では在宅での介護サービス利用時間が月6時間減少したことで自己負担額が約3,600円減っています。 実際の利用者の声は数字以上に説得力を持ちます。要介護2から要支援1へ改善した80歳男性は「買い物に一人で行けるようになり、孫にプレゼントを選ぶ楽しみが戻った」と語っています。別の事例では、脳卒中後の後遺症で片麻痺が残る70歳女性が「毎朝ベランダで花に水やりをするのが日課になり、自分の役割を取り戻した」と話しており、役割回復が自己価値感を押し上げる様子がうかがえます。 身体・認知機能の向上は医療コストにも直結します。東京都内の介護老人保健施設で行われた自立支援プログラム導入前後の比較では、再入院率が12か月で11.4%から6.9%へ減少しました。同期間の救急搬送率も9.2%から5.1%へ低下しており、医療費削減効果は1人当たり年間約46,000円と試算されています。 社会関係性の改善には、本人主体の目標設定が欠かせません。エスノグラフィ調査の中で、高齢者が「自分で決めた予定は守り通したくなる」と語る場面が多く観察されました。介護職員が計画を押し付けるのではなく、あくまで“伴走者”として関わることで、利用者の自発的な社会参加が促進されるのです。 経済面では、在宅生活の延長による介護費用の軽減が大きなメリットです。厚生労働省が2022年に公表した試算によると、要介護1の人が要介護3に進行した場合、年間介護給付費は平均で約62万円増加します。自立支援によって要介護度の進行を1ランク抑えられれば、この増分を丸ごと回避できる計算です。施設にとっても、重度化による人員配置の追加や医療連携コストの上昇を防げるため、経営的インパクトは小さくありません。 さらに、QOL向上は長期的な健康アウトカムにも波及します。歩行速度が0.1m/s向上すると総死亡リスクが10%低下するという国内コホート研究の結果がありますが、自立支援プログラムでは平均0.18m/sの改善が確認されており、単純計算で総死亡リスクを18%下げるポテンシャルが示唆されます。 まとめると、自立した生活は①心理的ウェルビーイングの向上、②身体・認知機能の維持改善、③社会参加による役割獲得、④介護・医療費の削減という四つのベクトルで利用者のQOLを押し上げます。数字とリアルな声の両面から見ても、その効果は“気の持ちよう”にとどまらず、実際の健康・経済指標を大きく改善することが明らかです。

福祉施設が果たす役割と未来への展望

福祉施設はこれまで「介護や支援を提供する場」として認識されてきましたが、今後はテクノロジーと人間中心ケアを両立させるハイブリッドモデルへと進化します。AIケアプランは、利用者一人ひとりのバイタルデータや既往歴を学習し、最適なリハビリ頻度や栄養量を秒単位でアップデートします。ロボティクス分野では、パワーアシストスーツが職員の腰痛リスクを最大40%削減したという国内事例も報告されており、人の温もりを損なわずに肉体的負担を軽減できます。 さらに、福祉施設は地域共生拠点としての役割を広げています。建物の一角にカフェを併設し、利用者と近隣住民が自然に交流できる環境を整えたある千葉県の施設では、来館者数が開設前の3倍に増えました。また学童保育と連携し、放課後に子どもたちが高齢者と折り紙やプログラミングを楽しむ取り組みを行った兵庫県の施設では、利用者の抑うつスコアが平均2.1ポイント改善しています。 社会的責任の面では、SDGs(持続可能な開発目標)とESG(環境・社会・ガバナンス)に沿った経営が欠かせません。たとえば電力を再生可能エネルギーへ切り替えれば、年間約30トンのCO₂排出を削減できます。食品ロス対策として、余剰食材を地域のフードバンクへ提供する仕組みを導入した施設では、廃棄コストが20%減少しました。ガバナンス面では、利用者データの暗号化や職員のコンプライアンス研修を定例化することで、情報漏えいリスクを最小化できます。 2030年を展望すると、「利用者・職員・地域」が三方良しとなるエコシステムが実現している姿が描けます。利用者はAIによるパーソナライズドケアで自立度が高まり、再入院率が現在より15%低下。職員はロボティクスとデータ活用によって残業時間が月15時間から5時間へと短縮され、ワークライフバランスが向上します。地域は共生拠点を通じて交流人口が増え、高齢者による地域講師やシニア起業が経済を活性化させます。 このように、福祉施設はテクノロジー導入と地域連携を同時に推進することで、単なる介護の現場を超えて社会課題解決のプラットフォームへと成長できます。今行う投資やチャレンジが、利用者の笑顔と地域の未来を形づくる原動力になります。