嚥下障害や重度認知症などにより「口から食べられない」高齢者は年々増加し、介護・医療施設には専門的な栄養ケアが強く求められています。利用者と家族が施設を選ぶ決め手になりつつあるのが、医師・看護師・管理栄養士・リハビリ専門職といった多職種が連携し、経口摂取困難者を安全かつ尊厳を保って支援できる体制の有無です。単に経管栄養を導入するだけでは差別化できない時代に入り、連携力こそが施設競争力を左右する鍵になっています。 本記事では、高齢化と死亡数の増大が施設運営に与える影響を整理し、経管栄養・静脈栄養など複数の栄養摂取手段を比較します。そのうえで、栄養管理チームの構築や嚥下専門家との協働、誤嚥性肺炎予防を中心とした多職種連携の実践方法を順序立てて解説します。さらに、終末期医療での平穏死実現や延命治療の是非といった倫理的課題、AIや3Dフードプリンターなど未来技術の可能性まで取り上げています。 経営者の皆さまにとっては、これらの取り組みを強化することで稼働率の安定、専門性を持つスタッフの定着、そして地域でのブランド価値向上という三つのメリットが期待できます。明日から実践できるロードマップも提示しますので、自施設の成長戦略に役立ててください。

経口摂取困難者へのケアの重要性

嚥下障害や認知症の進行により、口から十分に食べられない高齢者は年々増えています。食事は栄養補給だけでなく、生活の楽しみや社会的つながりを維持する鍵でもあるため、経口摂取が困難になることは心身両面に大きな影響を及ぼします。適切な代替栄養手段とリハビリテーションを提供できるかどうかが、高齢者本人の生命予後はもちろん、家族の安心感や施設への信頼を左右します。 経口摂取が難しい状態を放置すると、低栄養によるフレイル(虚弱)、免疫低下、褥瘡の発生、さらには誤嚥性肺炎などの重篤な合併症を招きやすくなります。これらは医療費を押し上げるだけでなく、施設の稼働率や職員の業務負担を直撃するため、早期に専門的ケアを整備することが経営面でも不可欠です。 経口摂取困難者へのケアには、多職種連携による総合的なマネジメント体制が求められます。医師や看護師だけでなく、管理栄養士、言語聴覚士(ST)、歯科衛生士、介護職が一丸となり、食形態調整から嚥下訓練、口腔ケア、家族支援まで切れ目なく提供することで、利用者のQOLを守ることができます。 質の高いケアを提供する施設は口コミや紹介により新規入所希望者が安定的に確保でき、人材が「ここで働きたい」と感じる魅力的な職場環境を築きます。経営者にとっても、経口摂取困難者ケアへの投資はリスク回避とブランド価値向上を同時に達成する戦略的ポイントと言えます。

高齢化社会における医療施設の役割

団塊世代が後期高齢者に達する2025年以降、日本は未曾有の超高齢社会へ突入します。症状が複合化した高齢患者が増えるなか、医療施設には「治療の場」と「生活の場」を橋渡しする機能が求められます。そのため、急性期治療後の在宅復帰支援、慢性疾患の増悪予防、そして看取りまでを一貫して担う体制づくりが優先課題となります。 従来の画一的な機能分化(急性期=病院、慢性期=施設)だけでは、経口摂取困難者のように医療依存度が高い利用者の多様なニーズに応えきれません。医療と介護がシームレスに連動した「地域包括ケアシステム」の構築こそが、施設が果たすべき役割の核心です。 また、感染症拡大や物価高騰など外部環境が不安定な時代においては、医療施設が地域のハブとして専門知識と人材を共有し、平時・有事を問わず継続的にケアを提供できるレジリエンスが求められます。経口摂取困難者ケアを軸に多職種連携を強化することで、この社会的使命を実現できます。

日本の死者数増加と医療施設の変化

厚生労働省人口動態統計によると、日本の年間死亡数は2024年に約160.5万人と戦後最多を更新し、2040年前後には約168万人でピークを迎えると推計されています。高齢化の加速に伴い、看取りの場として医療施設が担う役割は年々重くなっています。 1950年代には日本人の約8割が自宅で最期を迎えていましたが、現在は約8割が病院死です。高度経済成長期以降、核家族化と医療技術進歩が進み、「最期は病院で治療を受けることが当たり前」という価値観が形成された結果、終末期ケアが医療施設へ集中しました。 死亡数の増大は夜勤体制の強化、ターミナル期専用病床の確保、地域医療連携の再構築など、施設運営のあらゆる領域に影響を及ぼします。看取り件数が増えれば医師・看護師の配置基準を見直す必要が生じ、収益モデルも「治療中心」から「ケア中心」へ再設計しなければなりません。こうした環境変化への対応こそが、選ばれる施設であり続けるための前提条件です。

自宅での死から病院での死への移行

自宅死から病院死へ死亡場所の中心が移行した背景には、核家族化・都市化・在宅介護負担増大という三つの要素が複雑に絡み合っています。大家族が同居する時代には、在宅で看取るための人的資源が比較的確保されていました。しかし核家族が標準的となり、共働きが常態化した現在、家族だけで24時間の介護を続けることは難しくなっています。 一方で輸液ポンプや経管栄養、人工呼吸器の普及により、「生命を延ばす医療」が選択肢として提示されるようになりました。例えば、地方の公立病院でもベッド稼働率を高めるために経管栄養の高齢者を積極的に受け入れるケースが増えています。医療技術の進歩が「病院で延命する」文化を後押しした形です。 終末期ケアが病院に集約された結果、地方の介護医療院や有料老人ホームでは「医療と介護を一体で提供できる」こと自体が差別化要素となりつつあります。

経口摂取困難者ケアの需要の高まり

厚生労働省介護保険事業状況報告によると、嚥下障害を主訴として要介護認定を受けた高齢者は2010年度の約22万人から2020年度には約37万人へと約1.7倍に増加しました。高齢化率が上昇する地域ほど伸び率は顕著で、都市部だけでなく地方でも同傾向が確認されています。 需要拡大の要因は多岐にわたります。脳血管障害後遺症で舌や咽頭の運動が低下したケース、パーキンソン病など神経変性疾患に伴う嚥下反射の遅延、そして重度認知症で摂食行動そのものが困難になるケースなど、病態によって必要なケア内容は大きく異なります。医療施設はこうした疾患別の特性を理解し、個別化ケア計画を迅速に策定できる体制を整える必要があります。 需要の急増は、リスクとチャンスの両面を孕みます。誤嚥性肺炎クラスターが発生すれば医療費増加と施設評価の低下を招き、人員不足が深刻化しかねません。一方で、専門的な嚥下評価と栄養管理を強みとして打ち出せば、利用者の安定確保や介護報酬の加算取得につながります。次章では、こうした需要を満たす栄養摂取手段について考察します。

経口摂取困難者の栄養摂取方法

経口摂取が難しい場合の栄養補給手段は大きく分けて、経管栄養と静脈栄養の二つです。どちらを選択するかは嚥下機能、消化管の可否、感染リスク、本人・家族の意向など複数の要素で総合判断する必要があります。 単に「カロリーを入れる」という視点だけでは、適切なケアは実現できません。投与方法によって水分バランスや微量元素の充足度、さらには腸内環境や免疫機能まで影響を受けるからです。本章では主要な二つの手段とそれぞれの留意点について解説します。

栄養摂取の選択肢:経管栄養と静脈栄養

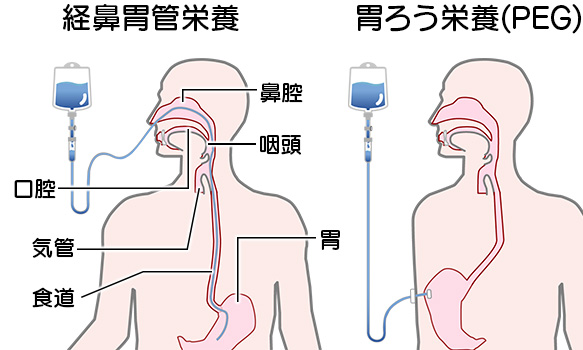

経管栄養とは、チューブを介して胃や腸に直接栄養剤を投与する方法です。消化管が機能していることが前提で、経鼻経管栄養や胃ろう、空腸ろうなどが具体例です。静脈栄養は消化管をバイパスし、血管内にアミノ酸・糖・脂肪乳剤を投与するもので、末梢静脈で行うPPNと、大静脈にカテーテルを留置するTPNに分かれます。 導入手技や設備面では、経鼻チューブはベッドサイドで挿入できる一方、長期留置では不快感や抜去事故が起こりやすいという欠点があります。胃ろうは内視鏡下で造設し、交換頻度は4〜6か月程度と低いものの、造設のため手術室や内視鏡室が必要です。TPNは無菌調製が必須で、クリーンベンチや薬剤師の介入が前提となるためコストが高騰します。 経営者が意思決定する際は、①医師が常駐しているか、②感染対策を徹底できる人員・設備があるか、③介護職への教育体制が整っているか、の三点を軸に検討すると判断ミスを減らせます。初期投資や運営コストだけでなく、合併症発生時の対応力まで含めた総合的な視点が重要です。

経鼻経管栄養と胃ろうの特徴と管理方法

経鼻経管チューブの外径は一般的に12〜14Fr、留置期間は最長4週間が推奨され、交換頻度が高い点が特徴です。胃ろうのチューブ径は20Fr前後で、造設後は4〜6か月ごとにカテーテル交換を行います。輸液ポンプを使った持続投与も可能なため、夜間の投与で日中の自由度を高める運用がしやすいのも胃ろうの利点です。 管理負荷とQOLへの影響を比べると、経鼻チューブは顔面の違和感や誤抜去予防のための身体拘束リスクが問題となります。一方、胃ろうは造設部位の皮膚トラブルや漏れへのケアが求められますが、長期的には嚥下回復訓練と併用しやすく、外観上の違和感も少ないため社会参加を阻害しにくいと言われています。 導入後コストについては、経鼻チューブはチューブとテープ類で月額約2,000円、看護師の交換業務が月2回発生します。胃ろうは栄養剤単価が高いものの、交換頻度が少なく、トータルコストは月額約12,000円で安定します。平均827日(約2年3か月)の生命維持効果というデータを踏まえ、施設は導入前に①目標とする生活の質、②人員配置、③長期コストを考慮することが求められます。

中心静脈栄養のメリットとデメリット

中心静脈栄養(TPN)は、1日2,000kcal以上の高カロリーを少量の輸液で確実に投与できる点が最大の強みです。腸閉塞や重度の消化管出血など、消化管を一切使用できない場合でも水分制限をクリアしながら十分な栄養管理が行えます。 一方で、TPNはカテーテル関連血流感染症(CRBSI)が年間約3〜5件/1,000カテーテル日、深部静脈血栓が約1件/1,000カテーテル日発生すると報告されています。敗血症が重症化すると死亡率が30%を超えるケースもあるため、無菌操作・サイトケア・定期的な血液培養が不可欠です。 短腸症候群や重度の潰瘍性大腸炎のように腸管が機能しない場合、TPNは在宅医療へ移行してもQOLを維持できる救命的手段です。ただし、訪問看護師の24時間対応や輸液バッグ配送、保険点数の算定管理など、施設外でも高い運営力が要求されます。導入前に患者・家族の生活パターンと施設の支援体制を擦り合わせ、リスクとメリットのバランスを十分に検討する必要があります。\この記事を読まれている方に人気な資料です/

経口摂取困難者ケアにおける医療連携のポイント

経口摂取が難しくなった高齢者のケアは、単なる食事支援ではなく全身管理そのものです。栄養状態、嚥下機能、薬剤調整、感染予防、そして家族の意思決定までが複雑に絡み合うため、ひとつの職種だけでは適切な判断を下せません。質の高いアウトカムを得る鍵は、多職種がタイムリーに情報共有する連携体制にあります。 まず、連携の中心に置くべきは医師、看護師、管理栄養士、言語聴覚士、薬剤師、歯科衛生士といった専門家の役割分担です。嚥下評価の結果をもとに栄養プランを設計する管理栄養士、食形態や姿勢の微調整を指導する言語聴覚士、口腔内細菌のコントロールを担う歯科衛生士など、各職種が持つ専門スキルを横断的に結び付けることで、誤嚥性肺炎や低栄養を未然に防げます。 連携を機能させる実務フローとしては、状態変化を検知した時点で即座に「トリガー会議」を開催し、課題と対策を24時間以内に整理する仕組みが効果的です。この場で最新バイタル、経口摂取量、投与カロリー、投薬内容を一括確認し、各職種のアクションをその場で決定します。遅くとも週1回は定例カンファレンスを設け、評価指標(体重、CRP、アルブミン、誤嚥エピソード数)を関係者全員で確認するようにすると、方針のブレが抑えられます。 ICTの活用も欠かせません。共通電子カルテでリアルタイムに投与量と嚥下レベルを共有し、チャットやビデオ通話で離れた専門家が即座に助言できる体制を構築すると、特に夜間や休日の緊急対応力が飛躍的に高まります。チャット内で「要フォロー」タグを付けるシンプルなルールを設定するだけでも、情報の埋没を防げます。 医療連携はリスクマネジメントでもあります。情報伝達の遅れは、過剰カロリー投与による嘔吐・誤嚥、静脈栄養用カテーテル感染、薬剤相互作用といった重大事故につながるため、日常から報告ラインを1本化することが安全確保の土台になります。施設ごとにフローシートを策定し、全スタッフがスマホで閲覧できる状態にしておくと、シフトが変わっても判断がぶれません。 経営面でも連携強化は大きなメリットを生みます。再入院率が下がれば診療・介護報酬の減算リスクを回避でき、看取り件数の増加に伴う加算算定も安定します。さらに、専門チームが機能している施設は職員の成長機会が豊富なため離職率が低下し、採用コストを抑えられます。結果としてブランド価値が向上し、稼働率アップという好循環が生まれます。 そのためには、組織図上に「ケアコーディネーター(連携調整担当)」を正式ポストとして設置し、権限と時間を明確に与えることが不可欠です。コーディネーターが各職種・家族・外部医療機関のパイプ役を担うことで、情報が一本化され意思決定が加速します。こうした枠組みを整えておくことで、次章で詳しく扱う患者・家族とのコミュニケーションや医療者間の連携強化が機能し、施設全体が「選ばれる理由」を獲得できるのです。

医療者と家族のコミュニケーション

経口摂取が困難になった高齢者のケアでは、医療者と家族が同じ情報を共有し、価値観をすり合わせるプロセスが質の高い意思決定を導きます。特に延命治療や栄養投与の可否といった重いテーマは、医学的知識だけでなく感情や人生観も絡むため、対話の質が患者の最終的な満足度に直結します。 円滑なコミュニケーションを実現するには、専門用語をかみ砕いて説明する「ヘルスリテラシー支援」と、多職種が一つのストーリーで語る「ワンボイス」が不可欠です。情報の断片化を防ぐことで家族が抱きがちな混乱や不安を抑え、治療方針の合意形成がスムーズになります。 本節では患者本人の意思を文書化する方法を解説し、家族が抱える迷いへの対応策を提示します。終末期で状態が変化し続けるケースに備え、繰り返し意思を確認する仕組みを紹介し、施設側が取るべき実務フローを示します。

患者の意思確認と事前指示書の重要性

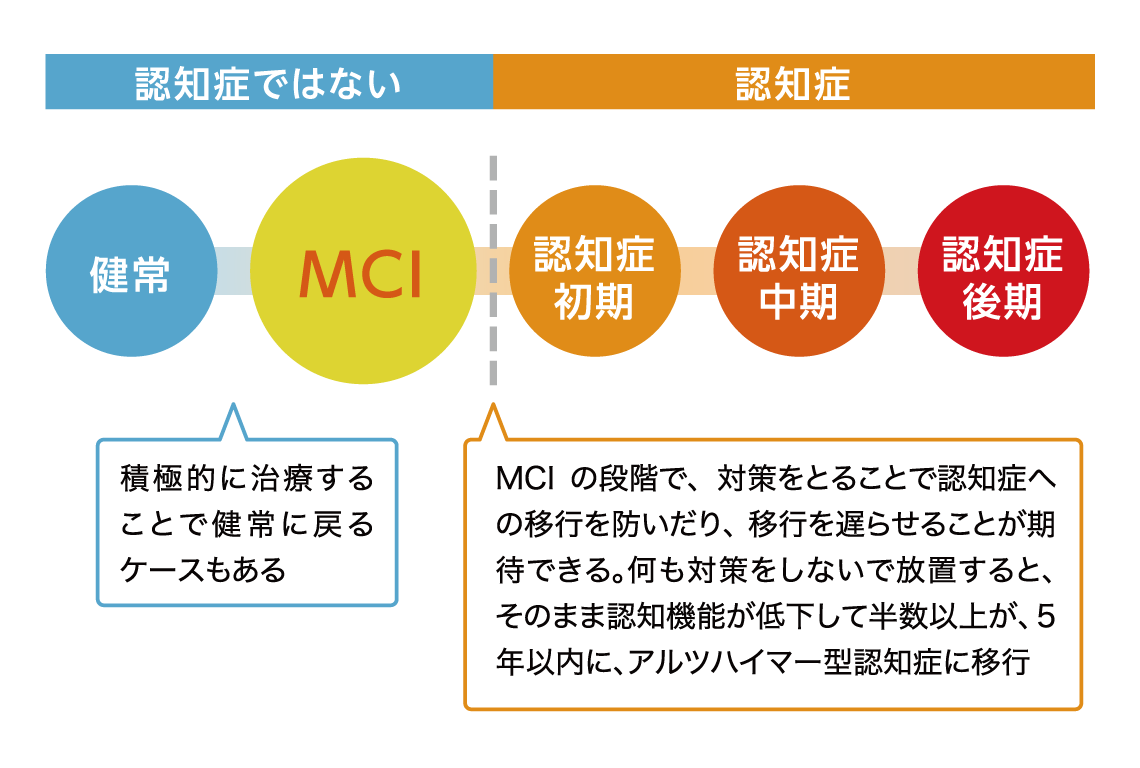

リビングウィル(事前指示書)は、本人が判断能力を保っている段階で希望する医療行為や拒否する治療を明文化する書面です。日本では法的拘束力は限定的ですが、医療現場では尊重すべき指針として位置づけられており、署名のタイミングは「病状が安定している早期」がベストプラクティスとされています。感情的に追い込まれる前に作成することで、本人の価値観がより反映されやすくなります。 認知症の進行が想定される患者であれば、軽度認知障害(MCI)の段階で「人工呼吸器は拒否するが経鼻経管栄養は一定期間受け入れる」など具体的なラインを設定しておくことが有効です。例えば、70歳男性が脳血管障害後にMCIと診断されたケースでは、言語聴覚士とともに嚥下機能の回復可能性を評価し、半年間は経管栄養を継続し、その後も回復が見られない場合は中止する条件付き指示書を作成しました。このように治療拒否・受入の条件を数値や期間で明示すると、家族も迷いにくくなります。 施設側は標準フォーマットを提示し、多職種が段階的に説明する体制を整えます。初回は主治医と看護師が医学的選択肢を説明し、次に管理栄養士が栄養療法の具体像を示し、ソーシャルワーカーが社会的支援や費用面を整理する三段構えが効果的です。すべての説明経過を電子カルテに記録し、署名入り原本を事務局で保管することで、紛失リスクと情報の食い違いを最小化できます。

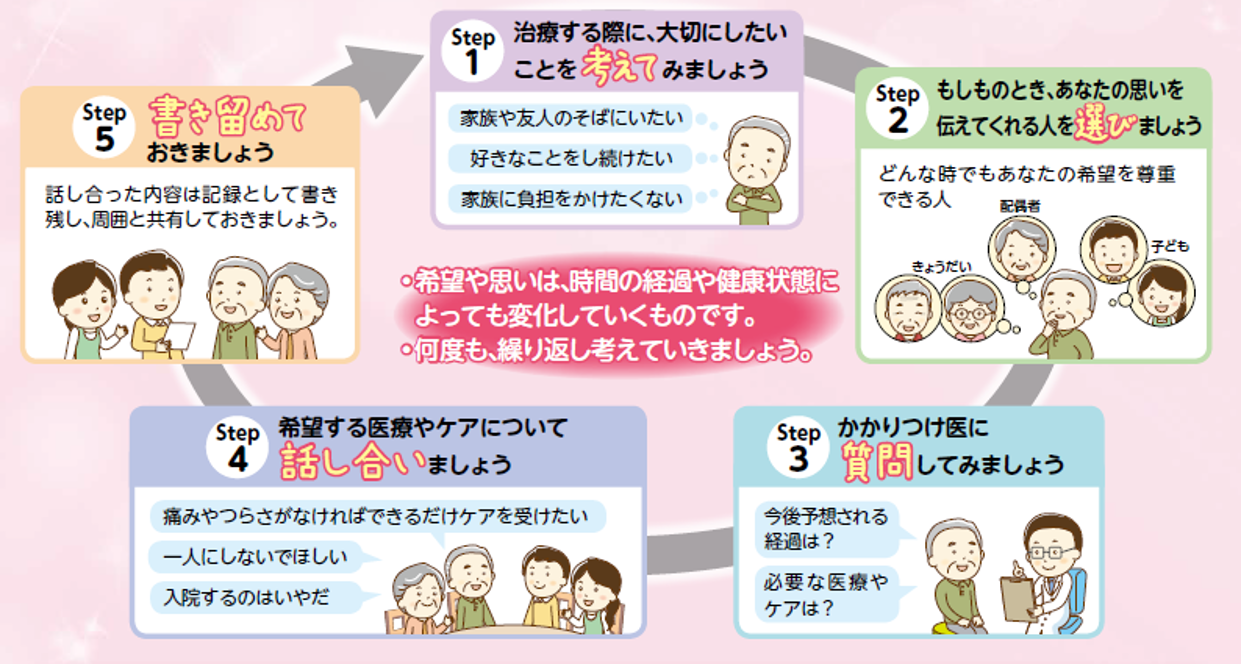

家族との話し合いと迷いへの対応

「治療を止めたら後悔するのでは」という罪悪感と、「延命して苦しませたらどうしよう」という相反する懸念のはざまで揺れる家族が多く見られます。これは不確実性が大きい状況で生じる「認知的不協和」と呼ばれる状態で、最終決断が先延ばしになりがちです。対応策としては、心理的葛藤を理解したうえで、家族が自分の気持ちを言語化できる場を設けることが第一歩になります。 ACP(アドバンス・ケア・プランニング)はこの葛藤を整理する有効な手法です。面談は①初回説明(医療・生活の選択肢提示)②再確認(病状進行時に価値観の変化を確認)③決定(選択肢の最終合意)の三段階で行うと整理しやすくなります。質問例として「ご本人が大切にしていることは何ですか」「回復が難しいとき、どこで過ごしたいと考えていますか」など、要介護者の価値観を掘り下げるオープンクエスチョンを用いると迷いが可視化されます。 施設が提供できる支援策として、①専門職(倫理コンサルタントや臨床心理士)の同席、②決定を先送りできる一時的保留オプション、③不一致が続く場合に第三者的立場で調整する倫理委員会の設置、が挙げられます。これらの仕組みがあることで家族は「迷っても良い」という安心感を得られ、結果として納得感のある意思決定につながります。

終末期医療における繰り返しの意思確認

終末期では疾患の進行や急性合併症により意識レベルが日々変動し、昨日は話せた患者が今日は意思表示できないという状況が珍しくありません。このダイナミックな変化を前提にしないと、前もって作成した指示書が現状と乖離し、本人の尊厳を守れなくなるリスクがあります。 意思を最新化するには、週1回の医師によるベッドサイド面談と月1回の家族カンファレンスをルーチン化する方法が有効です。面談では「痛みの程度」「食事の希望」「治療継続の意思」を短い質問で確認し、家族会議では治療目標を再設定します。スケジュールを固定することで、急変時にも「次の見直し日」が明確になり意思決定がブレにくくなります。 確認内容は電子カルテにタイムスタンプ付きで入力し、同時に紙ベースのサマリーを病棟と事務部門で共有します。二重管理によりアクセス障害や改ざんリスクを軽減し、万が一の訴訟時に際してはエビデンスにもなります。また、共有フォーマットを統一することで多職種が更新履歴を容易に追跡でき、コミュニケーションロスを防げます。

医療者間の連携強化

経口摂取が難しい高齢者のケアは、医師や看護師だけでは完結しません。嚥下評価、栄養調整、口腔ケア、リハビリテーションなど多岐にわたる専門知識が必要であり、それぞれの専門職が継ぎ目なく連携することで初めて安全で質の高いケアが実現します。 連携を機能させる鍵は「共通言語」と「共通目標」です。たとえば栄養リスクスコアや誤嚥性肺炎の予防指標を院内で統一すれば、全職種が同じ情報で議論でき、意思決定が格段にスムーズになります。さらに毎週のケースカンファレンスで短期ゴール(体重維持、CRP低下など)と長期ゴール(在宅復帰、QOL向上)を設定し、進捗を可視化することで部門間の温度差を最小化できます。 もう一つ欠かせないのがITツールの活用です。電子カルテに職種別の入力テンプレートを用意し、看護師が記録した嚥下状態をSTがリアルタイムで確認できる仕組みを整えれば、二重入力や情報遅延を激減させられます。結果として医療ミスが減り、職員のワークフローも効率化され、離職率低減や稼働率向上につながるという好循環が生まれます。

栄養管理チームの構築

NST(Nutrition Support Team)は、経口摂取困難者の生命線である栄養管理を専門的に統括する組織です。医師は総合的な治療方針を決定し、看護師はバイタル管理と投与ルートの監視を担当します。管理栄養士はエネルギー・蛋白質・微量元素の設計を行い、薬剤師は輸液・栄養剤の配合変化や相互作用をチェックします。ST(言語聴覚士)は嚥下機能の変化をフィードバックし、経口栄養移行の可否を評価します。各職種の役割が明確になれば、重複作業を避けつつ責任の所在も明確になります。 運営面では「週次ラウンド」と「カンファレンス指標」が中心軸です。毎週決まった曜日に患者のベッドを回り、体重、CRP、アルブミン、水分出納、排便状況を即時共有します。その後のカンファレンスで投与量、栄養剤の種類、嚥下訓練の進度を更新し、次週までのタスクを割り振ります。このサイクルをルーチン化すると、急激な栄養失調や血糖変動を早期に察知でき、合併症の芽を摘むことが可能です。 チーム組成による経済効果は想像以上です。実際にNST導入後、栄養剤廃棄率が20%から5%へ減少した施設では、年間約120万円の費用を削減できました。また再入院率が12%から8%へ低下し、診療報酬上の減算リスクも回避できています。人件費を差し引いても黒字化するケースが大半であり、経営者にとってNSTはコストセンターではなく、むしろ利益創出を後押しするプロフィットセンターといえます。

嚥下機能評価の専門家との協力

嚥下障害を正確に把握するには、VF(嚥下造影検査)やVE(嚥下内視鏡検査)が不可欠です。VFはX線透視下で造影剤入り食物を飲み込む様子を撮影し、VEはファイバースコープで咽頭を直接観察します。評価にはPenetration-Aspiration Scaleが用いられ、スコア1が安全嚥下、スコア8が完全誤嚥を示します。設備がない施設は近隣病院と連携し、検査日程を月1回確保するだけでも判断精度が飛躍的に向上します。 検査結果を活用するのはSTの専門領域です。たとえばVEで舌根残留が確認されたケースでは、STが介護職へ前頸部伸展位での食事介助を指導します。さらにピューレ食からソフト食への段階的アップグレードを献立表で提示し、現場と一体でフォローします。ポジショニングや食形態を変えるだけで摂取量が30%増えた事例もあり、STの現場介入は即効性の高い改善策です。 施設内に常勤STを置けない場合は、外部STとの業務委託が現実的です。週2回2時間の訪問契約で月額約10万円が相場ですが、誤嚥性肺炎による入院1件(医療費自己負担+空床損失)が約35万円と試算される場合、十分に投資効果が見込めます。契約時には成果指標を事前に設定し、VE実施件数や摂取形態変更率を四半期ごとにレビューすることで、委託費用の妥当性を経営層に示せます。

誤嚥性肺炎予防のための多職種連携

高齢者肺炎による死亡率は人口10万対で85.2%(厚労省2022年人口動態統計)に達し、その7割が誤嚥性肺炎と推定されています。嚥下障害を抱える入所者が多い介護施設では、肺炎は最大の医療リスクであり、連携体制が不十分だと瞬く間にクラスター発生に至ります。 リスクを抑えるには職種別タスクを時系列で整理することが不可欠です。食前に歯科衛生士が10分間の口腔ケアを実施し、食事中は看護師が嚥下サインをチェック、介護職は食後30分の座位保持を徹底します。夜勤帯には交代で気道音を聴診し、異常があれば早朝ラウンド前に医師へ報告するフローを確立します。このタイムラインを壁に掲示して共有すれば、誰が何をやるかが一目でわかり、抜け漏れが激減します。 情報共有にはICTが大きな力を発揮します。誤嚥リスクスコアや飲水量をスタッフがスマートフォンアプリに入力すると、リアルタイムでグラフが更新され、週1回のWebカンファレンスで全員が同じ画面を見ながら改善策を議論できます。IT導入前後で肺炎発症率が2.5%から1.4%へ低下した施設もあり、アプリ利用料(月2万円程度)は十分に回収可能です。 患者の状態に応じた柔軟なケア 経口摂取が難しくなる過程は疾患や個人差によって千差万別であり、画一的な対応ではかえって合併症や生活の質(QOL)低下を招く恐れがあります。そこで鍵となるのが「患者の状態に応じた柔軟なケア」です。それには医学的指標だけでなく心理状態・家族の意向・社会的背景を総合的に評価し、その結果をリアルタイムでケアプランに反映させる運用体制が求められます。 柔軟性を確保するうえで中心的役割を担うのは、多職種チームです。医師が疾患経過を予測し、看護師がバイタルと症状を継続観察し、管理栄養士が栄養状態を数値で捉え、言語聴覚士が嚥下機能を繰り返し評価します。さらに介護職が日常生活での変化をいち早く察知し、ソーシャルワーカーが家族支援の窓口となることで、プラン変更に必要な情報が揃います。 本章では、終末期における平穏死の実現、認知症患者の残存能力活用、そして延命治療をめぐる倫理的意思決定という三つの視点から「柔軟なケア」について解説します。いずれも経営者にとっては稼働率や職員定着に直結するテーマであり、適切な制度設計と現場オペレーションが組み合わさることで、他施設との差別化が図れるようになります。

終末期医療における平穏死の実現

平穏死とは「苦痛を最小限に抑え、本人が望む環境で静かに最期を迎えること」を指します。医学的には疼痛コントロールと呼吸困難緩和が二大指標で、モルヒネなどオピオイド投与によるNRS(数値疼痛評価)3以下維持、ならびに酸素投与や低用量鎮静でSpO2と自覚症状のバランスを取ることがゴールになります。 平穏死を目指すプロトコルでは、「介入の縮小」が重要です。経管栄養中止のタイミングはアルブミン値や浮腫の有無よりも本人の苦痛・意識レベルを優先し、水分を必要最小限に制限することで肺うっ血と呼吸困難を回避します。事例として、嚥下反射消失後に胃ろう注入を20→10→0mL/hと段階的に減少させ、皮下点滴500mL/日以下に留める運用により、嘔気や痰分泌の増加を抑えつつ安らかな臨終を実現したケースがあります。 家族への心理的サポートも欠かせません。グリーフケアは臨死期から開始し、看護師や臨床心理士が「今は眠っているだけに見えても聴覚は最後まで残ります」など身体変化を平易に伝えると不安が軽減します。死後は速やかにエンゼルケアと死亡診断の流れを説明し、行政手続きリストを渡すことで遺族の負担を大幅に減らせます。

認知症患者の残存能力を活かす工夫

認知症が進行しても、咀嚼反射や味覚記憶といった自動化された機能は比較的長く保たれます。軽度では自立摂取が可能でも中等度以降は一口量の調整や食形態の変更が必要になりますが、末期でも好きな味や香りへの反応は期待できます。したがって残存能力を見極め、それを最大限に引き出すことがQOL維持と誤嚥リスク低減の近道です。 パーソン・センタード・ケア手法では「好物提示」「嗅覚刺激」「手添えガイド」の三本柱が効果的です。例えば、直近まで好んでいた梅干しの香りを近づけ嚥下反射を誘発し、一口大のソフト食を手に持たせるだけで自発的に口へ運ぶケースがあります。また食事前に厨房からのだしの香りを通路に流すだけで、咀嚼回数が増えたという事例も報告されています。 残存能力を活かす取り組みは、経営的にも好循環を生みます。誤嚥性肺炎発症率が下がり平均在院(在苑)日数が延びるため稼働率が安定し、スタッフは成功体験から離職意向が低下します。さらに「認知症専門ケア」を打ち出すことで地域からの紹介患者が増え、ブランド価値向上という副次効果も得られます。

延命治療の選択と尊厳の維持

延命治療とは回復の見込みが乏しい状況で、生命を引き延ばすことだけを目的とする医療行為です。代表例として人工呼吸器管理、血液透析、経管栄養、中心静脈栄養が挙げられます。これらは救命治療とは区別されるべきで、患者本人が「どこまでを希望するのか」を事前に明確化しておく必要があります。 意思決定には医療倫理四原則(自律、善行、無害、公正)を当てはめると整理しやすくなります。自律は本人の選択を尊重し、善行は最大利益を提供し、無害は不必要な苦痛を避け、公正は資源配分の公平性を担保します。例えば人工透析継続が本人の苦痛を増やしQOLを著しく損なう場合、無害の観点から中止が検討されるべきです。 施設としては、倫理カンファレンス体制を構築することが有効です。ステップ1で主治医がケースを提示し、ステップ2で看護師・倫理委員・ソーシャルワーカーが事前資料を共有、ステップ3で家族同席のもと方針を合意形成し、ステップ4で結果を電子カルテと議事録に同時記載します。月次で体制評価を行うことで運用が形骸化せず、延命治療の選択が尊厳の維持へ確実に結びつきます。

経口摂取困難者ケアのアプローチ

経口摂取が難しくなった高齢者を前にしたとき、施設が真っ先に直面するのは「何を、どのルートで、どの程度届けるか」という栄養の問題だけではありません。嚥下機能の維持、口腔や消化管の健康、さらには食事そのものを楽しむ心理的側面まで、多面的に取り組まなければ安全と満足度の両立は不可能です。本章では、こうした複合課題に対し施設が体系的に取り組む方法について解説します。 アプローチは、大きく四つの柱に整理できます。第一に「栄養摂取ルートの最適化」。経管栄養、静脈栄養、口から食べる経口補助食品など複数の選択肢を状況に応じて組み合わせる視点が欠かせません。第二に「嚥下機能と残存能力の維持・向上」。リハビリテーション医学で実証された訓練や、言語聴覚士の専門評価を継続的に織り込む必要があります。第三に「全身状態を支える栄養・口腔・腸のトータルマネジメント」。便秘や口腔内細菌叢の変化が誤嚥性肺炎や認知症リスクに波及するため、専門職横断でのモニタリングが頼りになります。第四は「食事体験の心理的サポートと環境整備」。食器や演出、家族参加イベントといったソフト面が摂取量とQOLを底上げします。 これらを実効性ある形に落とし込む起点となるのが、評価プロセスの標準化です。入所時はMNA-SF(Mini Nutritional Assessment-Short Form)で栄養リスクをスクリーニングし、FOIS(Functional Oral Intake Scale)やVE(嚥下内視鏡検査)で嚥下レベルを可視化します。数値化された指標を医師、看護師、管理栄養士、言語聴覚士が共有することで、感覚的判断に左右されないケアプランが設計できます。 プラン決定後は、週次カンファレンスで実施状況をレビューし、体重・アルブミン・CRPの推移を基に投与量や食形態を随時リチューニングします。このやり方はステークホルダーが多い分、責任範囲が曖昧になりやすい点が弱点です。そこで「主要KPIの管理責任者を一人に集約し、各職種は専門判断を提供する」というガバナンス体制を敷くと、遅延のない意思決定が可能になります。 効果検証は施設経営に直結します。例えば、ある特養では経口摂取困難者の専門プログラムを導入した結果、誤嚥性肺炎による再入院率を半年で15%から6%に減らし、入退所サイクルの安定で稼働率が2ポイント向上しました。これに伴い、看護師の夜間緊急対応件数が月平均3件減少し、離職率も低下しました。経営指標と臨床指標をリンクさせて成果を可視化することが、次の投資判断やスタッフモチベーション維持に好循環を生みます。 経口摂取困難者ケアは「医療依存度が高いからコストがかかる」というネガティブな見方をされがちですが、実際には専門性を打ち出すことで地域から選ばれる差別化要素になります。本章以降で、各柱を構成する手法について解説しますので、自施設の課題に合わせて取り入れてみてください。

栄養摂取方法の選択と管理

経口摂取が困難になった高齢者に対し、栄養や水分をどのルートで補うかは生存期間だけでなく生活の質、さらには施設の経営指標にも直結します。経管栄養と静脈栄養は代表的な選択肢ですが、患者の疾患、嚥下機能、感染リスク、家族の意向など複数の判断材料を統合して決定する必要があります。 選択後の「管理」は投与量・投与速度・合併症モニタリングを含む包括的プロセスです。適切な評価ツールを用いない投与は、栄養不足ばかりか過剰投与による誤嚥性肺炎や代謝障害を招きます。したがって、栄養評価から投与後の再評価まで一貫したアルゴリズムを構築し、看護師、管理栄養士、薬剤師が共通認識の下でコミュニケーションを取ることが欠かせません。 施設運営の視点では、導入コストと運営コストを見誤らないことがポイントです。経鼻チューブであっても再挿入のたびに人件費が発生し、静脈栄養なら無菌調剤室の維持が必要です。適切な方法を選択し、その実施体制を最適化することで、患者満足度と収益性の双方を高めることが可能になります。

経管栄養の導入と平均生命維持効果

経管栄養を導入する際は、まず嚥下造影や嚥下内視鏡で口からの摂取が安全に行えないことを医学的に確認し、医師と栄養サポートチームが適応を最終判断します。その後、家族へメリット・デメリットを説明し文書で同意を得たうえで、経鼻チューブまたは胃ろうを選択し挿入します。挿入手技は静脈ラインの確保より手軽ですが、不適切な長さや固定不足は誤嚥や皮膚トラブルを誘発するため、ガイドラインに沿った手技教育が必須です。 国内データでは、経管栄養導入後の平均生命維持期間は827日と報告されています。しかし延命効果の裏側には、褥瘡の発生率上昇(約25%→40%)、在宅復帰率低下(30%→12%)といったQOL低下を示す指標も存在します。例えば胃ろう患者のうち、自力移動が維持できたケースは全体の17%にとどまります。数値を踏まえたうえで、家族に「延命と生活の質」の両面を示すことが信頼関係を深める鍵になります。 導入後はBMI、血糖、CRPを週次でチェックし、感染兆候や代謝異常を早期発見します。嚥下機能が改善して経口摂取が50%以上可能になった時点を離脱検討の基準とし、離脱プランでは段階的に投与量を減らして再誤嚥を防ぎます。こうしたモニタリングと離脱基準の整備により、経管栄養は「始めたら止められない治療」から「可逆的なサポート」へと位置づけが変わり、施設の柔軟なケア体制を実現できます。

静脈栄養の適応とリスク管理

静脈栄養には中心静脈を用いるTPN(完全静脈栄養)と末梢静脈で行うPPN(部分静脈栄養)があり、前者は長期使用で高カロリーを確保できる一方、後者は短期・補助的使用に限定されます。腸閉塞や短腸症候群など消化管が機能しない症例ではTPNが第一選択となり、回復見込みがある術後や感染症併発例ではPPNが橋渡しとして利用されます。 一方でTPN導入時は、電解質異常(低リン血症23%)、肝障害(胆汁うっ滞型ALP上昇18%)、カテーテル関連血栓(年間8.5件/1000ライン)などの合併症リスクがあります。血中Na、K、肝酵素、Dダイマーを定期測定し、異常値が検出されたら投与速度を減らすか中断する対応が必要です。PPNでも同様のリスクは低頻度ながら存在するため、油断は禁物です。 リスク最小化策としては、超音波ガイド下の挿入、無菌操作の徹底、24時間インラインフィルタの装着が標準です。中心静脈カテーテルキットは1本あたり約8,000円ですが、敗血症治療費は一例で100万円を超えるため、予防策を徹底する方が明らかに経済的です。また、在宅移行を視野に入れる場合は、訪問看護ステーションへの無菌調剤委託費用や保険請求(特別訪問看護指示書+管理料)を早期に試算し、家族に提示することで治療継続の計画性が高まります。

過剰摂取による誤嚥性肺炎の可能性

超高齢者に必要な水分量やエネルギー量は、身体活動量のばらつきや臓器機能低下により大きく個人差があり、科学的に確立した基準は存在しません。例えば体重40kg未満の高齢者に1日1,800kcalを投与すると、実際の消費量を大幅に上回るケースが散見されます。過剰投与は胃内容物の停滞と逆流を招く主要因であり、そのまま誤嚥性肺炎へ進行する危険性があります。 胃逆流は、過剰な内容物が幽門を通過しきれず胃内圧を上昇させ、下部食道括約筋が開放することで発生します。逆流した液体や唾液が咽頭部に流入し、嚥下反射が低下している高齢者では容易に気道へ侵入します。このプロセスは「隠れ誤嚥」と呼ばれ、症状なく進行するため血中CRPの遅延上昇でしか気づかないケースも多く見られます。 施設が過剰投与を防ぐには、基礎代謝推定値(ハリスベネディクト式)を嚥下機能評価結果と組み合わせ、必要投与量を個別に設定するプロトコルを採用します。設定後は摂取量と体重変化を週次で見直し、2週間連続で体重が1kg以上増加した場合は即時調整するルールを明文化すると効果的です。こうしたエビデンスに基づく投与量管理が、誤嚥性肺炎クラスターを未然に防ぐ確実な方法です。

嚥下機能の維持と改善

嚥下機能は食事摂取だけでなく、誤嚥性肺炎や低栄養を防ぐ生命線として位置づけられます。ところが高齢者では加齢変化や疾患によって嚥下反射が遅延し、咽頭収縮力も低下します。放置すれば入院・再入院を繰り返し、経口摂取の継続が困難になるため、早期からの機能維持・改善は施設経営に直結する課題です。 嚥下機能は「反射」「筋力」「協調運動」の3要素で構成され、それぞれが複合的に劣化します。したがって単一の訓練や栄養介入では限界があり、多職種が連携してアセスメント・トレーニング・栄養管理・口腔ケアをパッケージ化する必要があります。本節ではその全体像と対応方法について解説します。 施設運営の観点では、嚥下機能を維持できれば経管・静脈栄養への移行を回避しやすく、看護・介護の人件費や栄養剤コストを抑制できます。また「口から食べられる」ことは利用者満足度を劇的に高め、稼働率や紹介件数にも波及するため、戦略的投資対象として位置付ける価値があります。

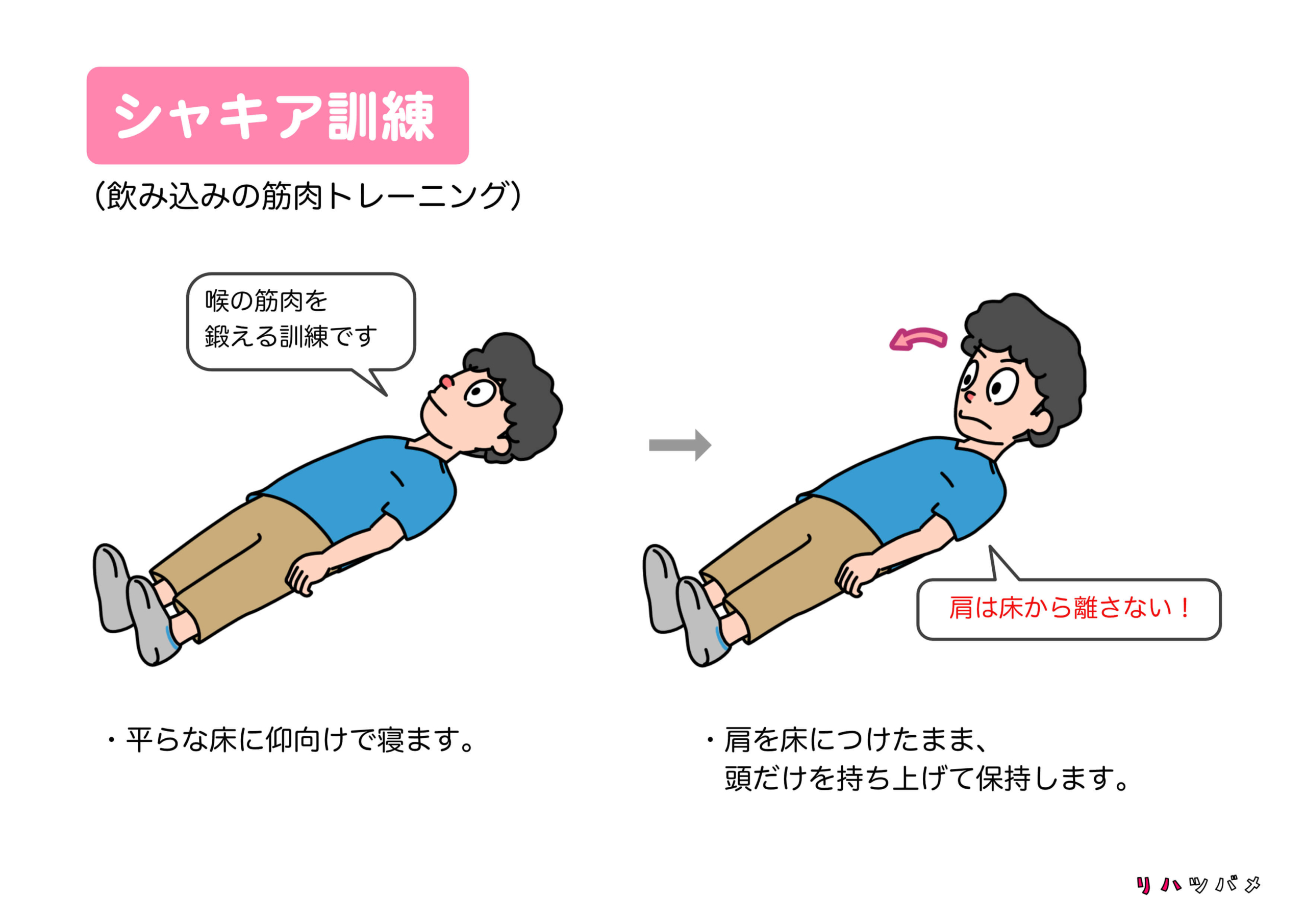

嚥下機能訓練の重要性

リハビリテーション医学のメタアナリシスでは、Shaker法(仰向けで頭部を持ち上げる等尺性・動的訓練)と舌抵抗訓練(舌で口蓋に押し付ける運動)が嚥下圧を平均30〜40%向上させ、誤嚥スコアを有意に改善することが示されています(エビデンスレベルIa)。舌骨上筋群を強化することで、喉頭挙上距離が延び、気道閉鎖が確実になる点が主なメカニズムです。 施設で導入する際は、①VF/VEによるベースライン評価→②個別訓練メニュー作成→③週3〜5回の実施→④月1回の再評価というサイクルを原則とします。嚥下専門の言語聴覚士が中心となり、介護職へ訓練介助方法をレクチャーする形が実践的です。評価指標にはPenetration-Aspiration Scale、最大舌圧、食事摂取量を用いると客観性が担保できます。 半年間の訓練で介護度が要介護4から3以下へ改善した例や、誤嚥性肺炎発症率が年間15%→6%に減少した施設もあります。経管栄養離脱成功率は訓練非実施群の1.8倍に達したとの報告もあり、訓練投資が医療費・介護費削減と利用者QOL向上を同時に達成する有力手段であることが裏付けられています。

消化管の健康を保つ栄養管理

可溶性食物繊維5〜10g/日、ガラクトオリゴ糖3g/日、プロバイオティクス1億CFU以上を組み合わせることで、腸内の短鎖脂肪酸産生が増加し、粘膜バリア機能を強化できるとされています。短鎖脂肪酸は大腸上皮の主要エネルギー源であり、免疫調整細胞のTregを誘導するため、全身炎症の抑制にも寄与します。 静脈栄養に頼りすぎると「腸は使わなければ萎縮する」という原則どおり、腸絨毛が短縮しバリア機能が低下します。したがってTPNが必要な場合でも、可能な限り早期に微量の経腸栄養(トロフィックフィーディング)へ切り替える戦略が有効です。これにより腸管ホルモン分泌が維持され、胆汁うっ滞や細菌移行症のリスクを下げられます。 便秘にはマグネシウム製剤0.3g〜0.6g/日を、慢性下痢には可溶性食物繊維量を1回2gずつ漸増しながら調整するのが効果的です。水分バランスの崩れや腸内細菌叢の乱れを回避すれば、食欲低下や腹部不快感が軽減され、嚥下訓練への参加率も向上します。その結果得られる経口摂取量増加は、再栄養への好循環を生み出します。

認知症リスクを抑える口腔ケア

口腔細菌叢の多様性低下はアミロイドβの沈着促進と関連し、認知機能低下を早めると報告されています。特にPorphyromonas gingivalisが血中に侵入すると炎症性サイトカインが脳へ到達し、神経変性を加速させる機序が注目されています。したがって口腔ケアは肺炎予防のみならず、認知症進行抑制の切り札でもあります。 1日2回の歯ブラシに加え、夕食後はスポンジブラシで舌背を清掃し、義歯は洗浄剤に4時間以上浸漬します。このルーチンを「08:00・19:00」を基準時刻として設定すると、夜間の細菌増殖を抑制しやすくなります。介護職だけでなく歯科衛生士が週1回巡回し、プラークスコアと口腔乾燥度をチェックする仕組みが有効です。 導入6か月でMMSEスコアが平均1.5ポイント維持(対照群は−2.3ポイント低下)、肺炎発症率が10.2%→4.1%に減少したデータが示すように、口腔ケアはコストパフォーマンスの高い介入策です。嚥下機能との相乗効果により、施設全体の医療費と介護負荷を同時に抑える成果が期待できます。

高齢者の食事環境の整備

高齢者が安全に、しかも前向きな気持ちで食事を続けるためには「環境づくり」が不可欠です。嚥下障害の程度、認知機能、身体能力は入居者ごとに異なり、一律の対応では誤嚥性肺炎や低栄養を招きかねません。そのため、食事スペースのレイアウトから、食器の選択、BGMの音量まで細部に気を配ることで「食べる行為」を総合的にサポートする必要があります。 また、食環境の質は施設のブランド力とも直結します。利用者本人はもちろん、見学に訪れた家族が最も目にするのが食堂の様子です。入所を決める判断材料にもなり得るため、衛生管理や雰囲気づくりへの投資は、結果として稼働率向上という形で回収できます。本章では、個別プラン、心理的支援、家族協力という三つの視点から実践的なアプローチを解説します。

患者個別の食事プラン作成

最初のステップは栄養スクリーニングです。管理栄養士がMNA-SF(Mini Nutritional Assessment – Short Form)やMUST(Malnutrition Universal Screening Tool)を用いて、BMI、体重減少率、食事摂取量、活動度を評価します。スクリーニング結果はスコア化され、低栄養リスクが高いほど詳細な栄養アセスメントに進む仕組みです。併せて言語聴覚士が嚥下レベルを評価し、STAGE Ⅰ〜Ⅳなど段階別に分類します。 次に、評価結果と本人の嗜好を統合し、テクスチャーと味付けを調整します。例えば「嚥下レベルⅡ・和食嗜好」の入居者には、主食を粒なし全粥、主菜をとろみ付き鶏そぼろ煮、副菜をムース状かぼちゃサラダという献立が考えられます。塩分制限がある場合は減塩だしを使用し、香りづけに柚子をプラスして食欲を刺激します。一方で、洋食を好む人には、ポテトピューレ・とろみミートソース・ブロッコリームースなど色彩と香りを意識したメニューを提案し、見た目の楽しさも確保します。 プランは作って終わりではありません。体重、食事摂取量、嚥下状態を2週間ごとにモニタリングし、必要に応じてテクスチャーやエネルギー量を微調整します。基準は「体重±1kg以内」「摂取エネルギー基準値の85%以上」を維持できているかどうかです。変化が見られた場合は直ちにカンファレンスを開き、医師・ST・看護師と連携してプランをアップデートすることで、常に最適な栄養状態をキープできます。

食事を楽しむための心理的サポート

食事が楽しいと感じるかどうかは、脳内報酬系の働きによって左右されます。好きな味や香りを感じた瞬間、ドーパミンが放出され「もう一口食べたい」という意欲につながります。高齢者でも若い頃の味覚記憶は保持されているケースが多く、子どもの頃のおやつや家庭料理を再現すると摂取量が目に見えて増えることがあります。 五感刺激を最大化するために、アロマディフューザーで微量の柑橘系オイルを拡散し、軽快なテンポの昭和歌謡をBGMに流すといった工夫も効果的です。食器はコントラストがはっきりした色を選ぶと視覚的認識が向上し、食べ残しが減少します。季節行事に合わせて桜柄や紅葉柄のトレーを使うなど、視覚と嗅覚を同時に刺激する演出は食欲亢進に直結します。 介護スタッフの声かけは、心理的安全性をさらに高めます。ミラーリング技術で入居者の表情や姿勢を真似しながら「いい香りがしますね」「一緒に味わいましょう」と肯定的リフレーミングを行うと、安心感が増し咀嚼回数が自然に増えます。これにより誤嚥リスクも低減でき、食事が単なる栄養補給ではなく日々の楽しみへと昇華します。

家族との協力による食事環境の改善

家族が同席して食事を取ると、入居者は安心し嚥下反射がスムーズになる傾向があります。これは社会的摂食と呼ばれ、脳が「安全な状況」と判断することで副交感神経が優位になり、唾液分泌や消化機能が促進されるためです。結果として食事摂取量が増え、低栄養や脱水のリスクが下がります。 そのため家族面会時には、共同調理や食事イベントを企画すると効果的です。例えば「おはぎ作りワークショップ」を開催し、家族がこしあんを丸め、入居者がきな粉をまぶすなど役割を分担します。イベント前後には手指消毒を徹底し、マスク着用や湯せん加熱での食材殺菌を行うなど感染対策ルールを明文化しておくと、安全と楽しさを両立できます。 取り組みを継続させるには、家族向け教育ツールが欠かせません。施設オリジナルの動画で「とろみ調整のコツ」「安全な介助姿勢」などを解説し、チェックリスト形式の小冊子を配布することで理解度を高めます。制作コストは動画撮影・編集で約10万円、小冊子印刷で1部200円程度であり、離院防止や満足度向上による稼働率維持を考慮すれば、十分に投資に見合う成果が期待できます。

経口摂取困難者ケアにおける課題と解決策

経口摂取が難しくなった高齢者への対応は、単なる栄養補給手段の選択にとどまらず、感染症管理、倫理的意思決定、多職種連携、そして施設経営まで複合的に絡み合う課題です。嚥下障害を抱える利用者が増える一方で、必要とされるケアの質は年々高度化しており、従来の「食べさせる」発想だけでは施設が選ばれ続けることは困難になりました。 まず臨床面の大きな難題は、十分な栄養を確保しつつ誤嚥性肺炎を防ぐバランスです。超高齢者に必要なカロリーや水分量は個人差が大きく、過不足どちらも誤嚥リスクを高める可能性があります。解決策としては、嚥下機能評価とハリスベネディクト式などの栄養推定式を組み合わせ、一人ひとりの安全域を数値で可視化したプロトコルを整備することが急務です。 運営面では、専門スキルを持つ人材不足とスタッフ負荷の偏りが深刻です。しかし言語聴覚士や管理栄養士の確保が難しい場合でも、オンラインカンファレンスや外部委託契約など柔軟なリソース共有が可能になりつつあります。さらに、介護職を対象にしたeラーニングとシミュレーション訓練を組み合わせることで、現場全体のベースラインスキルを底上げし、チーム医療を機能させる基盤を構築できます。 倫理・法的側面では、経管栄養や人工呼吸器の導入可否を巡る意思決定が避けて通れません。リビングウィルやアドバンス・ケア・プランニング(ACP)を早期に導入し、本人の価値観を文章化したうえで家族と医療者が繰り返し話し合う仕組みを整えることが、不要な葛藤や訴訟リスクの低減につながります。 経営課題として、栄養療法に伴うコストの高騰と稼働率維持の両立があります。NST(栄養サポートチーム)の立ち上げや誤嚥性肺炎の再入院率低減により、薬剤・入院コストを削減しつつ施設ブランドを高めることが可能です。質の高いケアを提供しながら経済合理性も担保することで、利用者・家族・職員すべてにとって持続可能な運営モデルが実現します。

誤嚥性肺炎の予防と治療

誤嚥性肺炎は高齢者の死亡原因として常に上位に位置し、施設運営における最大級のリスクです。特に経口摂取が困難な入所者は嚥下反射が弱く、微小誤嚥を繰り返すことで肺炎が慢性化しやすくなります。そのため、予防と治療は「嚥下機能」「栄養管理」「急変時対応」の三本柱で体系的に対応する必要があります。 本節では病態を正確に捉えることでリスクを可視化し、半固形化栄養剤やとろみ水を活用した予防策を提示します。さらに急変時のフローや薬剤選択を地域連携パスに組み込み、再発防止までを一連のプロセスとして示すことで、読者が自施設の課題をすぐに洗い出せる内容としています。 経営者視点では、誤嚥性肺炎を減らすことで①救急搬送コストの削減、②家族満足度向上、③職員の業務負荷軽減という三つの成果が期待できます。これらを実現するための実践的フレームワークと導入手順をご紹介します。

誤嚥性肺炎の原因とリスク要因

誤嚥性肺炎は「微小誤嚥」と「口腔内細菌」が気道に侵入する二段階プロセスで発症します。超高齢者では嚥下反射の遅延により、就寝中や食後すぐに少量の食塊や胃内容物が気管に流入します。さらに乾燥や義歯不適合によって増殖した口腔内細菌がこれに付着し、炎症を引き起こします。 主なリスク要因は①年齢75歳以上(発症率15.2%/年)、②脳血管障害後遺症(同18.7%)、③胃食道逆流症を伴う長期臥床(同20.5%)の三つです。これらが重複すると年間発症率は30%を超えると報告されています。施設は在籍者のリスクプロファイルを作成し、優先順位を明確にすることが求められます。 リスク評価には、嚥下機能・口腔清潔・姿勢保持を多角的に点数化する「チェッカーフロー」や「BSケアインデックス」が有効です。いずれも5分程度で実施でき、評価結果を電子カルテへ自動反映させることでチーム全体がリアルタイムにリスクを共有できます。

誤嚥性肺炎予防のための栄養管理

とろみ水は粘度200〜500mPa·s、半固形化栄養剤は1,000〜3,000mPa·sが標準的な設定値です。粘度が低すぎると流速が速く誤嚥の危険が高まり、逆に高すぎると水分摂取量が不足します。栄養剤メーカーの推奨値を鵜呑みにせず、嚥下造影検査で個別に最適粘度を判定することが事故防止の第一歩です。 投与方法はボーラス(1回15分以内)と持続(ゆっくり滴下)の二種類があり、嚥下反射が比較的保たれている利用者にはボーラス、反射低下例や逆流症がある場合には持続投与が推奨されます。また、夜間早朝は反射が鈍るため、この時間帯の投与は避けたほうが安全です。 施設内マニュアル整備では「粘度測定手順」「投与確認チェックリスト」「トラブル時エスカレーション表」の三点セットを作成します。eラーニングで理論を学習した後、シリンジ操作や粘度計測を実技チェックで評価する二段階教育を行うと、新人でも3週間で現場投入が可能になります。

肺炎治療における医療連携の重要性

急変時対応フローは「SpO2 92%以下確認→看護師が医師へ報告→速効型抗菌薬投与→搬送要否判断」の順で構築します。抗菌薬は注射用アンピシリン・スルバクタムを第一選択とし、投与開始までを15分以内に抑えることで転帰が大きく改善します。 薬剤選択や投与期間を最適化するには、感染症専門医と連携した地域連携パスが有効です。施設医師が初期治療を開始し、48時間以内に専門医へカルテ共有し耐性菌リスクを共同評価する仕組みを作ることで、過剰な広域抗菌薬使用を防げます。 治療後はNST(栄養サポートチーム)を中心に再発防止カンファレンスを開催し、「嚥下機能の再評価」「口腔ケア強化」「栄養投与粘度見直し」を1週間以内に実施します。急性期から回復期、そして長期ケアへと切れ目なく情報を繋げることで再入院率を15%程度削減できるという試算もあり、施設全体の医療費抑制に直結します。

終末期医療の選択と倫理的課題

生命の最終段階では、延命治療を継続するか、苦痛緩和を優先するかという難しい選択が突きつけられます。ここで問題となるのは、単に医療行為の可否ではなく、患者自身の価値観と尊厳をいかに守るかという倫理的視点です。人工呼吸器、経管栄養、中心静脈栄養などの高度医療技術が普及したことで、患者の「生きる時間」は確実に延ばせる一方で、「生き方」を問う声が強くなっています。 医療者はエビデンスと倫理原則を両立させながら治療計画を立案しなければなりません。自律尊重の観点では患者の意思が最優先ですが、認知機能の低下や意思表出困難なケースでは家族や代理決定者の解釈が介在し、価値観の衝突が起こります。また、善行・無害の観点では「治療が害を上回る利益をもたらすのか」を常に再評価する必要があります。 こうした複雑な状況を整理するために、多職種が参加する倫理カンファレンス、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)の制度化、リビングウィルの普及が進められています。本章では、延命治療の是非をめぐる論点を整理し、家族が感じる葛藤や迷いを受容する仕組みづくりまで、施設運営者が直面する課題を具体的な解決策とともに提示します。

延命治療の是非と患者の尊厳

延命治療を支持する立場の医療関係者は、「生命は絶対的価値であり、可能な限り維持すべきだ」と主張し、人工呼吸器や透析によって救命された症例を挙げて「わずかな可能性でも諦めるべきではない」と強調します。これに対し慎重派は「回復の見込みが乏しい場合、苦痛を伴う治療は患者の尊厳を損なう」と考え、QOL(生活の質)を重視します。例えば中心静脈栄養で水分量を制御できても、活動性が著しく低下しコミュニケーションも困難となれば、延命そのものが目的化してしまうという懸念が示されます。 厚生労働省は人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラインを示し、「本人の意思決定支援」と「家族等の関与」を制度化しました。一方、オランダでは安楽死法が容認され、米国ではPOLST(治療方針事前指示書)が各州で整備されるなど、国際的には文化・法律の違いに応じた多様な仕組みが存在します。これらと比較すると、日本は「延命治療を選択しない権利」を明示的に保護しつつも、医療者と家族の合意形成を重視する中庸型モデルであると言えます。 施設が取るべきスタンスは中立性の確保です。まず倫理コンサルテーションチームを設置し、医師・看護師・社会福祉士・臨床倫理専門家がケースごとに検討します。次に、セカンドオピニオンを希望する家族に対して紹介先リストを常備し、情報の非対称性を解消します。さらに、定期的に意思確認を行い、電子カルテと紙面双方に記録することで合意内容を可視化し、後の紛争を防止します。このようなプロセスによって、患者の尊厳を守りながら延命治療の是非を公平に判断できる体制が整います。

終末期医療における家族の葛藤

家族が抱える葛藤は、心理的モデルであるデュアルプロセス理論に照らすと「理性(延命の医療的メリット)」と「感情(痛みや負担への共感)」の板挟みと言えます。罪悪感や後悔の予期、不十分な情報が交錯し、決断が遅れるケースが少なくありません。特に認知症患者では本人の意思を推測するしかないため、家族の心理的負荷はさらに高まります。 医療チームが活用できるのが感情受容的コミュニケーション技法です。例えばNURSE(Name, Understand, Respect, Support, Explore)を用いた場合、「○○様が苦しむ姿を見てお辛いですね(Name)」「心配になられるお気持ちはよく分かります(Understand)」と共感を示しつつ、「私たちはご家族の支えになります(Support)」と支援を明言します。またVALUE(Value, Acknowledge, Listen, Understand, Elicit)を参考に、「お母様が大切にされてきた価値観は何でしょうか?」と問い掛け、価値観を引き出す対話を重ねることで、家族の迷いを可視化できます。 葛藤を最小化するために、施設はグリーフケアチームと連携し、家族面談の場にソーシャルワーカーや臨床心理士を同席させます。面談記録を倫理カンファレンスで共有し、治療方針に家族の意向を反映するフローを確立します。さらに、治療決定後も「後悔のケア」を目的とした振り返り面談を設けることで、家族の心理的ケアを継続的に行い、最期の選択が施設全体のケア文化に生かされるようにします。

「最期まで迷い抜く」考え方の受容

倫理学の視点では、人の意思は固定的ではなく状況や感情で揺れ動くものとされています。終末期医療においては、その揺らぎを許容し「迷い抜く権利」を認めることが重要です。決断を急かすことは患者・家族双方の後悔を増幅させ、結果的に尊厳を損なうリスクを高めます。 施設が実践できるのは「暫定合意→再評価→最終決定」という三段階プロセスのマニュアル化です。まず現時点の最善策として暫定合意を形成し、一定期間ごとに病状・価値観の変化をチェックします。そのうえで必要に応じて計画を修正し、最終決定を行います。この手順をACP書式やチェックリストに落とし込み、スタッフが一貫して運用できるよう教育します。 迷いを肯定する文化は、スタッフのバーンアウト防止にも寄与します。決断を留保できる仕組みがあることで、医療者は「選択を押し付けた」という罪悪感を抱えにくくなります。結果として、職員離職率の低下や家族満足度の向上という経営指標の改善が期待できます。施設の信頼性を高めるためにも、「最期まで迷い抜く」プロセスを公式に認め、組織全体で支える体制を整えることが必要です。

医療施設の選ばれるための取り組み

介護・医療サービス市場が飽和しつつある現在、利用者と家族は「どこでも同じ」ではなく「自分たちに合った施設」を厳しく選別しています。その判断基準は価格や立地だけでなく、患者中心ケアの実践度、スタッフの専門性、そして地域との連携体制といった総合的な価値へとシフトしています。 したがって施設が生き残るためには、教育体系の確立によるサービス質向上、チームワークを基盤とした生産性アップ、外部機関と連動したシームレスな医療連携という三本柱を戦略的に強化する必要があります。本節ではそれぞれの柱を実装するための具体策を提示し、読者が自施設に当てはめやすい形で解説します。

患者中心のケアを実現するための教育

患者中心ケアを語るうえで欠かせないのがPerson-Centered Care(PCC)理論です。PCCは「患者の価値観・ライフスタイル・長期的目標を治療方針の中核に据える」という考え方で、単なるサービス精神ではなく、意思決定共有(SDM)やQOL指標を組み込んだ体系的アプローチとして確立されています。高齢者施設では、嚥下機能低下や認知症進行など複合的な課題を抱える利用者が多いため、PCCを軸としたケア設計が利用者満足度だけでなく医療安全にも直結します。 理論を実践に落とし込むには、段階的な研修プログラムが不可欠です。まず全スタッフが受講できるeラーニングでPCCの基本概念と倫理的背景を学習します。次にシミュレーション研修で、事例患者の「価値観カード」を使いながら意思決定プロセスを体験し、OJTで実際のカンファレンスへ同行して経験を定着させます。これらを年1回更新することで、制度疲労を防ぎ最新の知見を取り込みます。 教育効果を測定するため、患者満足度、再入院率、転倒発生率などをKPIとして設定し、四半期ごとにダッシュボードで可視化します。数値が改善しない場合は研修内容を見直し、追加モジュールを組み込むといったPDCAサイクルを徹底することで、教育投資を費用対効果の高い経営施策へ昇華させられます。

医療者のスキル向上とチームワーク強化

施設が抱える複雑な課題に対応するには、嚥下評価、栄養管理、倫理判断といったコアスキルを持つ多職種が高いレベルで協働することが欠かせません。特に経口摂取困難者ケアでは、STが嚥下評価を行い、管理栄養士が投与量を調整し、医師が治療方針を決定するという緊密な連携が日常的に求められます。 チームビルディングを加速させる手段として、ジョハリ窓を活用した自己開示ワークや、医療安全の国際標準であるチームSTEPPSを採用したシミュレーショントレーニングが有効です。たとえば月1回のシナリオ演習で誤嚥性肺炎の急変対応を実施し、終了後にデブリーフィングでコミュニケーションの質を可視化すれば、チーム内の信頼関係が飛躍的に向上します。 学習文化を根付かせるには、ピアレビュー制度で互いの技術をフィードバックし、成果に応じたインセンティブ(例:専門資格取得手当、カンファレンス発表支援)を設定することが効果的です。こうした仕組みがあると、スタッフはスキルアップを自己投資ではなく「組織から評価される行動」として認識し、離職率低減にも寄与します。

地域医療との連携による信頼構築

施設単体では対応できない急変や専門治療に備えるため、二次救急病院・訪問診療クリニック・薬局を結ぶ連携フローを明文化しておくことが有効です。例えば、SpO2急落時には看護師がオンラインで主治医に報告し、5分以内に転送可否の判断を得るというタイムラインを設定するだけで、家族は「この施設なら安心」と感じやすくなります。 さらに地域連携パスを共同開発し、「共通目標設定→役割分担→評価」という三段階で運用すれば、施設と外部医療機関が同じKPI(再入院率、ADL改善度)を共有できます。これにより「治療が終われば関係も終わり」という点的連携ではなく、継続性を持った面的連携へ進化します。 築き上げた連携実績は、広報資料や地域セミナーで積極的に発信しましょう。実際の成功事例を数字とともに公表することで、施設ブランドの信頼性が高まり、新規利用者や優秀な人材を惹きつける好循環が生まれます。

経口摂取困難者ケアの未来

介護現場では経口摂取が難しい高齢者が急増しているため、今後は「どのように栄養を届けるか」が施設選定の決定打になり得ます。テクノロジーと多職種連携の融合によって、従来型の経管栄養管理から「データドリブン・パーソナライズド栄養」へと舵を切る時代が始まっています。 本章では、医療技術の進化、認知症ケアの革新、終末期医療の質向上を俯瞰しながら、施設経営者が今取るべきアクションを示します。最新動向を押さえることで、稼働率を高めつつ利用者と家族の満足度を両立させるロードマップが描けるようになるでしょう。

高齢化社会における医療の進化

2040年に死亡者数がピークになることを視野に、医療は「治す」から「支える・看取る」へ役割が変わりつつあります。ICT化や在宅医療の拡大で、施設にいても大学病院級の診療サポートをリアルタイムで受けられる環境が整備され始めました。 また、診療報酬はアウトカム評価に軸足を移し、栄養状態やQOL改善が点数化される方向に進んでいます。設備投資や人材育成を含め、中長期の経営戦略をアップデートするタイミングが到来しています。

栄養摂取技術の進歩と可能性

次世代経腸栄養剤では、ペプチド化により消化吸収を高めつつ、分岐鎖アミノ酸比率を調整した製品が開発されつつあります。腸内フローラを整えるプレバイオティクス複合配合や、低浸透圧設計で下痢リスクを下げる処方など、従来品と比べて投与後の合併症発生率を約15%抑制するデータが報告されています。 さらに3Dフードプリンターを用いたテクスチャーコントロール食の実証試験が進行中です。タンパク質をゼリー状に加工しながら本来の形状を再現できるため、視覚的満足感を保ったまま嚥下安全性を確保できます。初期導入費用は約500万円ですが、ムース食より材料ロスが少なく、年間150人規模の施設で原価を3年以内に回収できるという試算があります。 投与量最適化に関しては、AIアルゴリズムがバイタル・血液データ・嚥下評価を統合してフィード量を自動提案するソフトが登場しました。看護師がタブレットで承認するとポンプ設定に反映され、過不足給餌を平均20%削減、今後は保険適用と連動する形で商用化が加速する見込みです。

認知症ケアの新たなアプローチ

VRリハビリは、懐かしい風景や家族との思い出を360度映像で追体験させ、前頭前野の賦活と情動安定を図る手法として国内20施設で採用されています。ロボット介護では会話型AI搭載機が摂食を促す声掛けを行い、咀嚼回数が1.4倍に増えたという報告もあります。IoT見守りセンサーは離床や咳嗽をリアルタイム検出し、誤嚥前兆を早期に把握できます。 嚥下誘発用電気刺激装置(NMES)は、舌骨上筋群に低周波を与えて嚥下反射を強化するもので、週3回・4週間の介入で嚥下内視鏡評価が平均2ランク改善したという臨床データがあります。経口摂取再開率が25%向上したケーススタディは、施設がリハビリ型介護へ転換する際の強力な後ろ盾となります。

選ばれる施設になるためのビジョン

経営環境が激変する中で、施設が生き残る鍵は「患者と家族の体験価値」と「職員の働きがい」を両立させる仕組みづくりにあります。ICT・データ・コミュニティ連携を戦略的に組み込み、地域で唯一無二のポジションを確立することが求められます。 以下の各節では、寄り添い型ケア、医療者間の情報共有、地域へのアウトリーチといった具体策を紹介し、どの順番で実行すれば最大効果を上げられるかを提示します。

地域社会への貢献と医療施設の価値向上

地域貢献の手法として、健康教室や嚥下相談会を企画し、地域包括支援センターと共催することが挙げられます。企画書には目的・対象・タイムスケジュール・講師構成を明記し、施設内外の専門職がワンチームで準備できるようにします。 CSR活動としては、フードバンクとの連携で余剰栄養剤を生活困窮世帯へ寄付しつつ、在宅高齢者の見守り訪問を月1回実施します。この活動によって地域紙・テレビで取り上げられ、ブランド認知度がイベント後に15%向上したというデータがあります。 さらに、自治体・大学との共同研究で嚥下評価AIを開発し、学会発表や論文投稿を通じて知見発信拠点としての地位を確立することも考えられます。研究助成金を活用すれば初期費用を抑えながら、施設価値を長期的に高めることが可能です。

.JPG)