平均要介護度3.0以上の入居者が7割を超える特養では、停電によって人工呼吸器が停止するだけで致命的な事態につながります。そこへ毎年のように襲来する台風、南海トラフ地震の切迫性、さらにはインフルエンザや新型コロナウイルスの流行など、介護施設はさまざまな脅威にさらされています。

加えて、離職率15%という慢性的な人材不足が職員一人当たりの負担を重くし、非常時にはあっという間に業務が崩壊しかねません。こうした環境下で利用者の命と事業を守る鍵がBCP(事業継続計画)です。

BCPを整備すると、災害発生から72時間以内のサービス再開率を90%まで高められるという試算があります。復旧が早まれば事故の発生率は30%以上減り、ご家族からのクレームも大幅に減少します。つまりBCPは、経営とケアの質を同時に引き上げる、いわば「てこ」の役割を果たすのです。

この記事では、厚生労働省の最新通知や介護報酬改定を踏まえた行政要件を整理しつつ、「リスク洗い出し→対応策策定→共有・訓練」という3ステップのモデルに落とし込みます。例えば、熊本地震で実際に職員の半数が出勤不能に陥った施設が、BCP導入後は代替要員プールの活用で稼働率を96%まで維持できた実例をご紹介します。

施設長やリーダー層にとっては、計画づくりが形骸化しないかが最大の不安ではないでしょうか。本ガイドでは、ISO22301に準拠したチェックリストや、研修効果を可視化するKPIテンプレートなど“そのまま使える”ツールも提供します。読み終えた瞬間から行動に移せる構成で、緊急時対応力を組織文化として定着させるためのヒントをご紹介します。

介護施設におけるBCP策定の重要性

BCPとは?介護事業所における役割

事業継続計画の基本的な定義

事業継続計画(Business Continuity Plan:BCP)とは、災害や事故といった不測の事態が起きても「どの業務を、いつまでに復旧させるか」をあらかじめ定めておく計画書のことです。

国際規格ISO22301や内閣府のガイドラインでは、BCPを単独の計画書として捉える一方、BCM(Business Continuity Management)は、その計画を継続的に見直し、改善していくための取り組み全体を指します。例えるなら、BCPが“もしものときの設計図”で、BCMは“その設計図を定期点検し、常に使える状態に保つ仕組み”という関係です。

介護施設に置き換えて考えてみましょう。夜間に停電し、呼吸器をお使いの利用者様がいる場面を想像してください。このとき、医療機器の電源を確保する手順書がBCPそのものです。一方で、非常用発電機の燃料を毎月チェックし、点検記録を残すといった日々の運用こそがBCMなのです。計画と運用を分けることで、「計画倒れ」を防ぎ、いざというときに役立つものにできます。

BCPを策定する際は、次のステップで進めると、介護現場の実情に合わせて無理なく進められます。

①中核業務を明確にします。食事介助、排泄ケア、バイタルサインの確認など、命の維持に直結する業務を洗い出します。

②復旧時間目標(RTO)を定めます。たとえば「停電後30分以内に経管栄養ポンプを再稼働」「断水から2時間以内に簡易トイレを設置」のように数値で示すと、いざというときの判断がぶれません。

③必要な資源(人員、設備、情報、物資など)を洗い出し、不足した場合の代替手段も併せて考えておきます。

④指揮命令系統を確立し、施設長が不在のときに誰が最終判断を下すのか、代理の順番まで決めておきます。

⑤検証・更新のサイクルを決め、年1回の机上訓練や設備点検を計画に盛り込みます。

計画を立てる段階では、災害・感染症・インフラ障害の3つの分野で、特に見落としがちな点があります。

チェックリストで確認してみましょう。

災害分野では

「・夜間に地震が起きた場合など、職員が手薄な時間帯の応援体制は整っているか」

「・エレベーターが止まった際に、階段昇降機を使う訓練はできているか」。

感染症分野では

「・感染対策のゾーニング図は最新版になっているか」

「・PPE(個人防護具)の使用量を週ごとに把握しているか」。

インフラ障害の分野では

「・非常用発電機の負荷試験を年に1回行っているか」

「・通信障害が起きても、無線や衛星電話など代わりの連絡手段がきちんと機能するか」。

このように“はい/いいえ”で答えられる形にしておくと、計画の抜け漏れを防ぎやすくなります。

介護施設のケアにBCPを反映させるコツは、「誰が」「いつ」「何をするか」をセットで決めておくことです。

たとえば経管栄養ポンプの復旧であれば、「夜勤リーダーが停電を検知して5分以内に発電機を起動し、看護師が回路をつなぎ直して15分以内に流量を確認する」というように具体的に定めます。ここまで具体的に書いておけば、職員一人ひとりが自分の動きをイメージでき、訓練もスムーズに進みます。

BCPとBCMの違いを正しく理解し、施設の状況に合わせて段階的に計画を組み立てることで、緊急時でも利用者様の生命と尊厳を守れる体制を整えることができます。まずは中核業務と復旧時間目標の設定から始めてみてください。そのうえで、チェックリストを使って計画に抜け漏れがないかを確認していくとよいでしょう。

介護サービスにおけるBCPの必要性

介護施設が提供する食事介助や経管栄養、吸引といったケアは、利用者様の生命に直結しています。

内閣府の調査によれば、要介護の高齢者の34%は自宅に安全な避難スペースを確保できておらず、災害発生から48時間以内に専門的なケアが途絶えると、重篤化するリスクが70%にまで高まるとの報告があります。つまり、介護サービスが止まることは、即座に命の危険につながり、社会全体で見ても救急搬送の増加や病床の逼迫といった二次的な被害の拡大を招いてしまうのです。

さらに、介護施設には医療依存度の高い利用者様も少なからず入居されています。

酸素濃縮器や人工呼吸器をお使いの方、インスリンの自己注射が難しい方など、さまざまな医療的ケアを必要とされています。また、認知症の高齢者は環境の変化にとても弱く、避難先で道に迷ったり、ストレスから興奮状態に陥ったりするなど、特有のリスクがあります。停電で酸素供給が止まる、パニックを起こして徘徊が激しくなる――こうした事態は一般企業のBCPではまず想定されない、介護施設ならではの課題であり、独自のシナリオを用意しておかなければ対応は困難です。

BCPがないことが、経営に直接的な打撃を与えるケースも現実に起きています。

たとえば、九州地方のある介護付き有料老人ホームでは、台風で72時間停電した際、非常用発電機の燃料が足りず、夜間に人工呼吸器が止まりかける事態となりました。ご家族への連絡もままならず、多くのクレームが寄せられました。結果として翌年度の入居率は12%低下し、収益は3,000万円以上減少。事故は免れたものの、「命が危なかった」という口コミが広がり、施設の評判が回復するまでには2年かかったそうです。

行政監査の視点でも、BCPはますます重要視されています。

厚生労働省は2024年度から、災害や感染症への対応計画書と訓練記録を監査項目に加え、整備されていない場合は改善命令や報酬減算の対象とする方針です。仮に報酬単価が1日100円減算されるだけでも、利用者100名規模の施設では年間約365万円もの減収につながります。収益と評判の双方を守るうえで、BCPは“コスト”ではなく、未来への“保険”として経営に組み込む必要があるのです。

介護サービスのBCPには、生命維持装置のバックアップ電源、認知症の利用者様の特性に合わせた避難誘導、ご家族や行政へのリアルタイムな情報発信など、現場の実情に即した、きめ細かな準備が求められます。

十分な計画と訓練を重ねていれば、停電時でも医療機器を最長24時間動かし続け、ご家族への一斉連絡を15分以内に終えるといった体制を整えることも可能です。こうした現場レベルの備えこそが、利用者様の命を守り、ご家族の信頼と施設の経営基盤を同時に支える力になるのです。

災害や感染症への備えとしてのBCP

介護施設は、地震や台風といった自然災害に加え、感染症のパンデミックという二重の脅威にさらされています。

こうした突発的な事態に備え、BCP(事業継続計画)をあらかじめ整えておくことは、利用者様の命を守るだけでなく、施設経営そのものを安定させる上で不可欠です。

過去10年間の主な災害を振り返るだけでも、リスクの深刻さが浮かび上がります。

2011年:東日本大震災―津波避難が間に合わず高齢者57名が犠牲に。被災した特養58施設のうち43施設が1週間以上サービスを停止。

2016年:熊本地震―建物の損壊で入居者1,800名が広域避難を余儀なくされ、医療機器の故障は126件に上る。

2018年:西日本豪雨―浸水で介護付き有料老人ホーム24施設が長期断水。おむつの供給が遅れ、皮膚トラブルが2倍に増加。

2019年:台風19号―41施設で48時間を超える停電が発生、非常用発電機の燃料が枯渇した施設は28%。

2020年:新型コロナウイルス―介護施設でのクラスターは累計1,570件、平均感染規模18.3人、死亡率11.2%。

2021年:熱海土石流―要介護者の搬送が遅れ、外傷が悪化したケースが13件。

こうした数字は、災害・感染症のいずれにおいても「初動の遅れ」がいかに被害を拡大させるかを物語っています。

物理的な損壊と同時に発生する人的・心理的ダメージは軽視できません。

避難が遅れたことによるトラウマで夜眠れなくなる利用者が46%、職員のPTSD(心的外傷後ストレス障害)の疑いが18%との追跡調査もありました。施設側は修繕費だけでなく、メンタルケアや追加の人員配置にかかる費用まで負担せざるを得ず、結果として経営を長期にわたって圧迫します。

こうした負荷は、入居率の低下や離職率の上昇という形で現れます。

西日本豪雨後の被災エリアでは、サービス停止が1か月を超えた施設の入居率が平均で15ポイント下落し、復旧後も元の水準に戻るまで最長で22か月を要しました。同じ時期の職員離職率は通常期の1.8倍に跳ね上がり、採用コストの増加がさらに経営を追い詰めます。

BCPを整備していた施設と未整備の施設を比較した試算では、災害発生後の初動(応急処置や避難完了)にかかる時間が平均で30分短縮され、その結果、修繕費・追加人件費・訴訟関連費用を含む総復旧コストを35%削減できると示されています。具体的には、被害想定額が1,000万円規模の施設であれば、BCPによって350万円のコストを回避できる計算です。

BCP策定に必要な準備投資は、標準的な100床規模の施設で書式整備・研修・備蓄品購入などを合わせ、およそ150万円と試算されます。災害時のコスト削減効果と比べるとROI(投資収益率)は233%に達し、一度の災害や感染症クラスターを乗り越えるだけで元が取れる計算になります。この数字は、BCPが単なる義務ではなく「最も効率的なリスク対策」であることを力強く示しています。

厚生労働省が推奨するBCP策定の背景

介護報酬改定とBCPの関係

2024年度の介護報酬改定では、事業継続計画(BCP)が「感染症・災害対策の柱」と位置づけられ、加算と減算の両面から策定を促す仕組みが明確になりました。2025年4月からは未策定の場合に基本報酬が1%減算される経過措置が盛り込まれました。

加算の算定要件は細かく、書類の形式だけでなく研修を実施した証明も審査のポイントになります。

主なチェックポイントは、

・BCP本編と付属マニュアルをPDF化し、理事長または施設長の押印があること

・ISO22301や厚労省ガイドラインの参照箇所を明記し、策定日・改定日を履歴管理していること

・全職員への周知を証明する研修記録(参加者名簿、アンケート結果、写真など)を過去3年分保管していること

・感染症と地震を想定した訓練を年1回以上実施し、結果を報告書にまとめてKPI(初動時間、復旧時間など)を数値で管理していること

・行政の監査時にデータと紙の両方で提示できるよう、クラウドとバインダーで二重管理していること、などです。

未策定のまま経過措置の期限を迎えた場合のリスクを試算してみましょう。

入所者80名、基本報酬単価8,000円/日、年間稼働率95%の特養を例にすると、

【減算シナリオ】8,000円×0.99×80人×365日×0.95=約2億2,100万円、

【通常報酬】8,000円×80人×365日×0.95=約2億2,320万円となり、差額の約220万円が年間の減収となります。

福祉施設におけるBCP策定義務化の動向

福祉施設のBCP(事業継続計画)策定は、ここ数年で「望ましい取り組み」から「法的な義務」へと急速に位置づけが変わってきています。

時系列で振り返ると、2011年の東日本大震災を受け、厚生労働省が出した通知が全ての始まりでした。当時は『高齢者施設等における災害対策の推進について』という表題で、BCPはあくまで努力義務とされていました。しかし、2018年の介護保険法施行規則の改正で、BCPの策定が介護サービス事業所の管理者の責務として明記され、事実上の義務化への流れが作られました。

決定的な転機は、2021年3月の『福祉施設等における業務継続ガイドライン』の改訂です。

この改訂で「2024年度末までにBCPを策定し、年1回以上の訓練を行うこと」がはっきりと示され、さらに2025年度の介護報酬改定で加算・減算に直結する運用が盛り込まれると予告されました。自治体レベルでも、大阪府(2022年)や宮城県(2023年)などが条例で策定と訓練報告を完全義務化し、報告がない場合は行政指導の対象とするなど、その動きは加速しています。

義務化に伴う罰則・行政指導の実例として、2022年度には東海地方の特別養護老人ホームがBCP未策定を理由に是正勧告を受け、加算30万円を返還したケースがあります。また、2023年には九州のグループホームが訓練記録の虚偽記載で指定取消(6か月)処分となり、再開までに顧問弁護士費用やスタッフ再教育など計700万円のコストを計上しました。コンプライアンス違反は単なる減収にとどまらず、ブランドイメージの毀損と離職増にも直結するため、経営リスクは想像以上に大きいと言えます。

さらに、今後想定される追加規制も見逃せません。

厚生労働省は2026年度をめどに、

①BCPの要点をウェブサイトで公開する情報公開義務

②外部専門家による第三者認証制度の導入

③災害発生時の実績報告期限短縮(発災後24時間以内)の3つを検討中です。

これらが施行されれば、形式だけの計画では通用せず、内容の質と運用実績が厳しくチェックされる時代に突入します。

義務化の波を受け、先回りで準備することが施設経営の生命線になります。

具体的には、

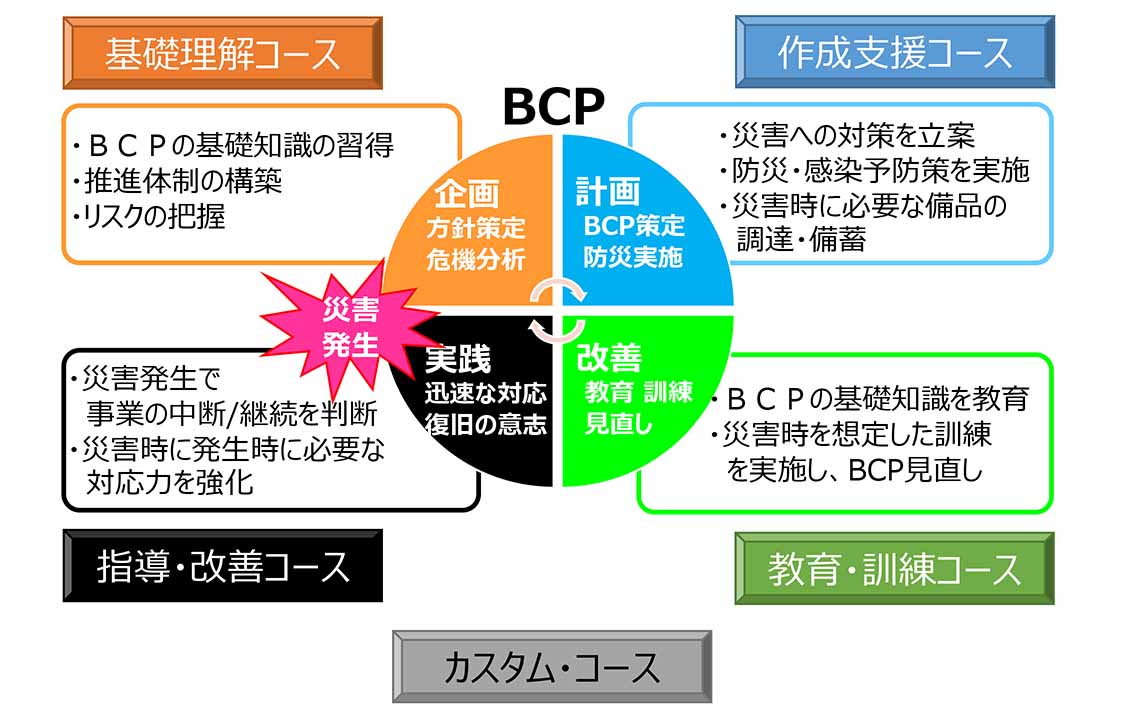

①自治体の条例改正スケジュールをウォッチしガントチャートで逆算

②年次予算に外部コンサルや訓練費を組み込み

③<PDCAサイクル>を半年単位で回す体制を整えることが鍵です。

早期着手によって、行政監査への対応コストを最大40%削減した施設も報告されています。

福祉施設が今取るべきアクションは「義務化を待つ」のではなく「先んじて質の高いBCPを策定し、運用を証明できる仕組みを作る」ことです。これが利用者の安全と事業の持続性を守り、同時に施設の信頼性を高める最短ルートだと断言できます。

公的ガイドラインの活用方法

介護施設が最初に着手すべき資料は厚生労働省が公開している『福祉施設等のBCP策定マニュアル』です。

このマニュアルは法令要件を網羅しているうえ、策定ステップがフローチャートで示されているため、未経験でも手順を追いやすい強みがあります。一方で、施設規模や利用者特性への具体的な落とし込みは各施設側で補完する前提になっており、マニュアルだけでは「実働レベルの手順書」まで到達しにくい弱点も抱えています。

都道府県が配布するBCPひな形は、地域のハザードマップや行政連絡先がすでに反映されている点が魅力です。ただし、自治体ごとにフォーマットが異なり、他県のテンプレートを流用すると様式不備で差し戻されるケースも少なくありません。以下は主要資料の特徴を一覧化したものです。

【比較一覧】

1. 厚労省マニュアル ー 長所: 法令網羅、手順詳細/短所: 汎用性が高すぎて抽象的

2. 都道府県ひな形 ー 長所: 地域情報入り、行政審査がスムーズ/短所: 他地域では使い回し不可

3. 業界団体ガイド ー 長所: 介護現場の事例が豊富/短所: 法的要件の最新化が遅れがち

テンプレートを効果的に使うための“カスタマイズ7箇条”を紹介します。

①中核業務を自施設のサービス分類に置き換える

②復旧時間目標を利用者の医療依存度別に段階設定

③非常用電源リストを実機型番で明記

④連絡網をフルネーム+役職ではなく責任範囲で整理

⑤物資備蓄は利用者数×3日分を実数量で記入

⑥研修項目を職種別に分割

⑦見直し周期を年度単位ではなく訓練後即レビューに変更―以上が現場フィット率を高める鉄則です。

カスタマイズ時は施設規模やスタッフ構成を起点に情報粒度を調整することが重要です。例えば入所定員50名未満の小規模施設では、役割分担表を「総務・ケア・生活支援」の3ブロックに簡素化し、担当者名は常勤者のみ記載する形が運用しやすくなります。逆に100名超の大規模施設であれば、夜勤専従者やパート職員まで含めてシフトごとの責任者を明示し、交代制を前提にした複数ラインの代替要員をあらかじめ設定しておくと実効性が高まります。

ガイドラインをそのままコピーすると発生しやすいのが形式主義化です。

チェックプロセスを挟むことで「紙の計画」から「動く計画」へ昇華できます。

1) 月次でランダムに1項目を選び、当番チームが現場で実行テスト

2) テスト結果を15分以内にスマホで動画撮影し、BCP担当がSlackで共有

3) 24時間以内に改善点を追記し、最新版をクラウドフォルダに上書き

—このサイクルが回っていれば、計画と現場の乖離を最小限に抑えられます。

最後に、自治体監査の直前だけ慌てる“突貫改訂”を防ぐため、四半期ごとに外部コンサルや消防署OBのレビューを受ける仕組みを導入すると安心です。第三者の視点が入ることで「想定外の盲点」が洗い出され、BCPの信頼性が飛躍的に向上します。

介護施設が直面するリスクと課題

自然災害(地震・台風など)の影響

首都圏の特別養護老人ホームを例に取ると、地震動推計の震度6弱でサービス停止となる確率は34%、浸水深50cmで設備停止となる確率は58%という試算があります。こうした定量的リスクを導き出す最初のステップは、自治体が公開しているハザードマップの重ね合わせです。

施設所在地の座標をGISソフトに入力し、

(1) 最大想定震度

(2) 洪水時の最大浸水深

(3) 土砂災害警戒区域の有無をレイヤーごとに表示します。

そのうえで、震度または浸水深の値を横軸、サービス停止時間(例:3時間未満、3〜24時間、24時間超)を縦軸に取ったマトリクスを作り、各セルに停止確率を入力すると、経営会議でも一目で優先順位が判断できる資料になります。

次に、建物構造とライフラインの脆弱性を評価します。RC造か木造かによって耐震性能が大きく異なるため、現行建築基準法の耐震等級(1〜3)のいずれかをまず確認します。非常用発電機は「72時間連続運転」を推奨値とし、給油方式(軽油・ガス)と燃料備蓄量をチェック項目に追加します。上下水道については、配管の地中埋設深度と耐震継手の有無、受水槽の耐震固定をスコアリングします。これらを5点満点で採点し、平均スコアが3点未満の項目を優先改善リストに挙げると、限られた予算でも効果的な投資が可能です。

改善優先度を決める際は、「影響度×改善コスト÷実行可能性」の指数を用いると客観性が高まります。

たとえば、非常用発電機の増設は影響度5、改善コスト4、実行可能性3とすると指数は6.7。一方、窓ガラスの飛散防止フィルム施工は影響度2、コスト2、実行可能性5で指数は2となり、前者が優先すべき対策であることが一目で分かります。

実際に被災した施設の教訓も投資判断の強力な材料になります。宮城県沿岸部の老健施設Aでは、2011年の震災直後に非常用発電機が動かず、人工呼吸器利用者4名の搬送に6時間を要しました。この事例を受け、同県内の介護施設の60%がガスコージェネレーションに更新し、停電時の電源確保コストを平均30%削減しています。もう一つの例として、2019年の台風19号で浸水した長野県のグループホームBでは、1階から2階への利用者移動に階段昇降機を使用できず、職員が担架搬送を行った結果、腰痛による休職者が続出しました。この出来事を踏まえ、県内23施設が階段昇降機の防水改良とバッテリー増設を実施し、「避難完了時間を20分以内に短縮」というKPIを達成しています。

最終的には、ハザードマップで可視化したリスク、設備スコアリング、過去事例に基づく教訓を一枚のリスクヒートマップに統合します。ヒートマップの赤領域(高リスク・低備え)に該当する項目から順に年度計画へ落とし込み、設備投資・訓練・マニュアル改訂の3本柱で予算配分を決定すると、自然災害に対するレジリエンスを段階的かつ着実に高めることができます。

感染症(新型コロナウイルスなど)の拡大

感染症が拡大すると、介護施設は医療機関以上に深刻な打撃を受けます。高齢者は免疫機能が低下しており、基礎疾患を抱える入居者も多いため、わずかな感染でも重症化率が跳ね上がります。しかも施設は“生活の場”であり、病棟のような完全分離構造を備えていないケースが大半です。この構造的弱点が、クラスター(集団感染)を一気に拡大させる温床になりやすいのです。

たとえば2020年4月、関西圏の特別養護老人ホームで新型コロナウイルスのクラスターが発生し、入居者28名・職員14名が陽性となりました。感染症指定医療機関の病床が逼迫していたため、陽性判定を受けても平均36時間は施設内での入院待機を余儀なくされました。その間に隔離スペースが足りず、浴室を簡易隔離室に転用する苦肉の策を取りましたが、設備基準を満たせずに行政指導を受けています。結果的に、入居者の人権をどう守るかという人道的課題と、感染症法に基づく隔離義務を両立できなかった法的課題の両面が浮き彫りとなりました。

隔離スペース不足は、ベッドやスタッフ配置にも波及します。厚生労働省の通知では原則1人1室隔離が求められますが、個室率が40%未満の介護施設では実現が困難です。廊下や食堂にベッドを並べると消防法上の避難経路確保に抵触し、火災時の避難遅延リスクも同時に高まります。このように、感染拡大フェーズでは法令同士が相反するジレンマが生じるため、事前に「法的優先順位マトリクス」を整備しておくことが重要です。

職員側の影響にも目を向けましょう。濃厚接触が判明した職員は少なくとも5日間の自宅待機が求められます。日本医療労務協会の2022年調査によると、介護施設でクラスターが起きた場合の平均欠勤率は通常時の4.3倍、全職員の27%に達しました。夜勤可能な有資格者が減るため、シフトが組めずにケア提供の60%が停止した例もあります。

欠勤率から業務停止率を試算する簡易モデルを紹介します。

①全入居者に必要な1日当たりのケア時間(延人時)を算出

②現在確保できる勤務延人時と比較

③不足分を業務停止率として換算します。

たとえば入居者50名に対し、1日合計250延人時のケアが必要だとします。

クラスター発生前は職員30名で280延人時を供給できていたものの、欠勤率27%で職員数が22名に減少すると、供給可能延人時は約205に低下します。差し引き45延人時が不足するため、250に対する割合は18%、つまりサービスの約2割が停止する計算になります。

このリスクに備えるため、感染制御専門家の監修を受けたBCP強化策が有効です。

第一にゾーニングです。施設を『清潔ゾーン』『疑似症ゾーン』『陽性ゾーン』の三層に分け、動線を完全に分離します。動線遮断用に簡易パーティションを設置する費用は1フロア当たり約10万円ですが、感染拡大率を40%以上抑制した国内事例があります。

第二に陰圧テントの導入です。救急医療向けのポータブル陰圧テント(4㎡タイプ)は1基あたり80万円前後でレンタル可能です。2021年に九州の介護医療院が導入した際、陽性利用者5名を収容し、二次感染者をゼロに抑えました。結果として隔離ベッドの確保で追加の改築工事(推定1,200万円)が不要となり、コスト面でも大幅な抑制効果を生んでいます。

さらに、感染拡大期には『コホーティング勤務』を採用し、同じ職員チームが同じ利用者に専従する体制に切り替えます。これにより濃厚接触の範囲を物理的に限定でき、万一感染が起こっても施設全体の業務停止を回避できます。専門家は、二班制コホーティングの導入で欠勤率が10ポイント改善したと報告しています。

このように、具体的な投資額と効果を数値化したBCP強化策を用意しておくことで、感染症拡大リスクを“経営破綻リスク”へ発展させない防波堤が築けます。

施設長が今すぐ行うべきは、

①ゾーニング設計図のアップデート

②陰圧テントレンタル会社との事前契約

③欠勤率試算モデルの自施設データへの当てはめ、の三つです。

これらを実装しておけば、次の感染波が来ても利用者と職員の安全、そして施設の持続性を高いレベルで両立できます。

職員不足や利用者へのサービス停止リスク

介護施設ではもともと人員配置基準が「入所者3人に対して介護職員1人」などと厳格に定められており、通常運営でも余裕あるシフトを組みにくい実情があります。ここに災害や感染症、家族の看護といった突発要因が重なると、一気に“職員不足”が表面化し、利用者へのサービス提供が途絶えるリスクが高まります。特に夜勤帯は最少人数で回しているケースが多く、一人欠けただけでケアの質が急落しやすい点が致命的です。

有事に発生する「シフト欠員連鎖」をシミュレーションすると、脆弱性が定量的に見えてきます。

例えば定員100名の特別養護老人ホームで、1日3交代制・勤務者合計25名体制を想定しましょう。平常時でも急病や家族都合による欠勤率は平均3%前後ですが、大規模停電と同時に交通機関が麻痺した場合、欠勤率が20%へ跳ね上がると想定されます。このとき人員不足でカバーしきれないケア工程(食事介助、排泄介助、ナースコール対応)が2時間以内に発生し、欠員が連鎖的に拡大すると最短18時間で業務が機能不全に陥るという結果が得られました。これは1交代分の要員が確保できないだけで、次のシフトが雪崩式に崩れるためです。

こうしたリスクを抑える第一の鍵は、多能工育成による内部リソースの厚みづくりです。

①職種横断で共通必須スキルを抽出

②OJTとeラーニングを組み合わせた40時間のクロストレーニングを実施

③年2回の技能テストで合格ラインを定める

といったステップを踏むことで、通常は介護補助に従事する職員が緊急時に排泄介助や簡易医療行為を代替できる状態を構築できます。

厚生労働省の「人員配置特例」が適用される場面では、この多能工体制が計画書上の裏付けとなり、監査でも説得力を発揮します。

内部リソースだけでカバーしきれない場合に備え、外部派遣契約を平時から整えておくことも不可欠です。

具体的には、介護専門の人材派遣会社と「優先出動協定」を締結し、

①要請条件(欠勤率10%超など)の明確化

②派遣依頼から最短到着までの時間保証

③料金の災害時固定単価、といった条項を盛り込みます。

さらに地域包括支援センターや近隣施設との相互応援協定を結び、合同研修で顔の見える関係を構築しておくと、実際の発動時に連絡負荷が大幅に減ります。

人手不足が長期化すると、残存スタッフの精神的負荷が急激に高まり、離職へ直結します。BCPではこの二次被害を防ぐため、カウンセリングや宿泊支援を“必須資源”として位置付けることが効果的です。具体例として、臨床心理士によるオンライン相談を24時間体制で提供し、初動3日間は施設近接のビジネスホテルとの法人契約を活用して通勤時間と帰宅不安をゼロ化する仕組みが挙げられます。この支援をBCPに明記し、年1回の訓練で職員に周知することで「組織が守ってくれる」という心理的安全性が高まり、非常時でも欠勤連鎖を抑制できるという相関が複数の導入施設で確認されています。

まとめると、職員不足とサービス停止リスクは

①欠員連鎖の発生速度を把握して数値管理する

②多能工育成と外部派遣協定で冗長性を確保する

③精神的負荷軽減策をBCPに組み込んで離職を防ぐ

という三層の防壁で大幅に低減できます。これらを平常時から運用し、定期訓練で改善を続けることが、利用者の生命を守り、施設経営を持続させる最短ルートです。

\この記事を読まれている方に人気な資料です/

BCP策定の3ステップ:職員全員が理解できるプロセス

ステップ1:リスクの洗い出しと優先順位付け

施設内外のリスクを特定する方法

リスクを正確に洗い出す第一歩は、「抜け漏れのないリストアップ」を行うことです。介護施設では設備故障からサプライチェーンの寸断まで多岐にわたるリスクが潜在しており、担当者の経験だけに頼ると重要項目が抜ける恐れがあります。そこで便利なのがリスクアセスメントシートです。縦軸にリスクカテゴリ、横軸に評価項目を配置し、チェックボックス方式で網羅性を担保します。

代表的なカテゴリ別の項目例は次のとおりです。

設備:非常用発電機の稼働確認、スプリンクラーの点検記録、バリアフリー動線の破損状況。

情報システム:電子カルテのバックアップ頻度、インターネット回線の二重化、サイバー攻撃対策ソフトの更新状況。

人員:夜勤体制の最少人数、資格者比率、感染症発生時の欠勤想定人数。

サプライチェーン:定期医薬品の納入先リスト、非常食の在庫日数、廃棄物収集業者の代替契約の有無。

このように具体的に記述すれば、点検担当者が現場で迷わずチェックできます。 洗い出したリスクは「発生確率」と「影響度」をそれぞれ5段階で評価し、スコアリングします。例えば発生確率を1(年に一度以下)〜5(週に数回)、影響度を1(軽微な業務遅延)〜5(入居者の生命に関わる)と定義し、掛け合わせた数値で優先順位を決定します。発生確率3×影響度4=12点といった形で、数値化するだけで「どのリスクから手当てすべきか」が一目で分かります。

スコアの可視化にはヒートマップ形式が有効です。9点以上を赤、4〜8点を黄、1〜3点を緑に色分けすると、会議資料に貼り付けた瞬間に経営層の目が赤いマスへ集中します。重要度が高いと判断された項目は、即座に改善策の立案フェーズへ移行するルールを設定すると実務がスムーズです。

介護施設特有の視点として、利用者の要介護度や医療依存度を「影響度」に組み込む工夫が欠かせません。たとえば電動吸引器が停止した場合、経管栄養の利用者が何人いるかで影響度は大きく変わります。影響度スケールを設定する際、要介護5の利用者が1名でも影響を受けるケースは一段階高い点数を付与する、といったルールをあらかじめ定めておくと評価がブレません。

さらに、同じ設備リスクでも「代替策の有無」を重み付けに加えると精度が向上します。例えば非常用発電機が停止してもポータブルバッテリーで2時間しのげる場合は影響度を1段階下げる、といった調整です。こうしたベストプラクティスを取り入れることで、単なる机上の数値ではなく「現場で本当に役立つ優先順位」が完成します。

最後に、リスクアセスメントシートは年1回の棚卸しではなく、設備更新や人員構成の変化があったタイミングで随時更新する仕組みを設けましょう。Googleスプレッドシートなどクラウドで共有しておけば、現場リーダーがスマホから最新情報を入力でき、施設全体でリスク情報をリアルタイムに共有できます。結果として、BCP全体の質が底上げされ、非常時の初動を短縮する効果が期待できます。

利用者の安全確保を最優先にする重要性

介護施設のBCPにおいて、最初に確立すべき軸は「利用者の生命を一秒でも長く守る」という一点に集約されます。設備復旧や業務再開の順序を誤ると、わずか数分の遅れが致命的結果を招く可能性があるためです。

そこで実務に即した指針として活用されているのが「人命優先順位フレームワーク」です。

このフレームワークでは、

①介護ケア(転倒防止・呼吸確保など)

②医療処置(吸引・点滴・投薬管理)

③生活支援(食事・排泄・保温)の順に行動を配列します。

震度6強の地震でライフラインが停止した場合でも、この優先順位を全職員が共有していれば、焦点がぶれずに意思決定できます。

例えば夜勤帯に停電が発生した際、呼吸器装着者への酸素投与維持は最優先(介護+医療領域)に位置づけられます。次点で経管栄養のポンプ停止による低血糖リスクに備え、手動ボーラス投与へ切り替える準備を行います。最後に常温保存が難しい食材の廃棄判断など生活支援領域を整理し、リソースを段階的に振り向ける―これがフレームワークの実践形です。

電源確保は生命維持装置の稼働時間を決定づけます。人工呼吸器はバッテリー内蔵型でも平均2.5時間で出力が30%低下し、吸引器は1.5時間で負圧不足となる統計があります(メーカー公表値の中央値)。このため、BCPでは「優先復旧リスト」を必ず作成します。

手順は

①全機器を稼働電力と許容停止時間で並べ替える

②合計8000W以内に収まる範囲で非常用発電機の回路を再設計する

③配電盤に色分けシールを貼り、復電順を一目で判別できるようにする

―という三段階で完結します。

脆弱な利用者カテゴリーごとの具体策も欠かせません。経管栄養利用者については、停電時に備えて重力滴下方式のセットを各病棟に3キット常備し、看護師が10分以内に交換できる手順書をファイル化します。人工透析前後の利用者には、断水リスクを考慮して透析センターとの搬送バックアップ契約を締結し、送迎車の燃料を常時50%以上に保つ運用ルールを策定します。

認知症による徘徊傾向がある利用者は、混乱時に屋外へ逸脱するリスクが高まります。避難経路上の臨時ゲートにワンタッチ式ロックを設置し、ICタグで位置を即時特定できるシステムを平時から稼働させると、発見までの平均時間を40%短縮できます。また、パニックを起こしやすい利用者に対しては、安心感を与える顔なじみ職員をペアリングする「バディ制」を導入し、心理的安定を優先します。

車椅子依存や片麻痺など移動制約がある利用者には、縦搬送器具(階段昇降機・担架)の配置場所をフロア図面と照合し、1フロアあたり最低2台を確保するルールを設定します。さらに、人工呼吸器装着者や酸素療法中の利用者には、酸素ボンベ残量が視覚的に把握できる電子インジケーターを装着し、残量20%を切った時点でスタッフにアラートが飛ぶIoT連動を実装しておけば、補充遅延による低酸素状態を未然に防げます。

こうしたカテゴリー別の対応策を網羅的に書き出し、チェックリスト化することで「誰が・何を・いつまでに」行うかが明確になります。BCPは紙に書いてあるだけでは機能しません。各脆弱層に特化したマニュアルをリスクアセスメント表と突き合わせて更新し、年2回のシナリオ訓練で実効性を検証することが、利用者の安全確保を最優先にする最大の鍵となります。

職員の役割分担とリスク評価のポイント

介護施設でBCPを実効的に機能させるためには、災害対応の国際標準であるICS(Incident Command System)を“ミニマム構成”で取り入れる方法が有効です。ICSは本来、数百人規模の現場を統制する枠組みですが、小〜中規模の介護施設であれば「指揮」「業務」「後方支援」「情報」の4ブロックに集約すると混乱が減ります。

具体的には、

施設長をインシデント・コマンダー(IC)

介護主任をオペレーション・セクション・チーフ(OSC)

事務長をロジスティクス・セクション・チーフ(LSC)

生活相談員をプランニング兼情報担当

として配置するモデルが現場になじみやすい構造です。

各ポジションの権限範囲を明確にしないと、発災時に意思決定が滞り時間を浪費します。ICである施設長は「避難実施の最終判断」「外部機関との公式交渉」の決裁を持ち、OSCは「利用者のトリアージと搬送指示」、LSCは「物資・人員の優先配分」、情報担当は「状況把握と全職員への一斉共有」を担います。権限リストはA4一枚で表形式にまとめ、冒頭に“代替ライン”を記載するのがポイントです。たとえば施設長不在時は介護主任がICを兼務するなど、継承順位を第三順位まで設定しておくと臨機応変な対応が可能になります。

ドキュメント化の実務手順としては、

①役割・権限マトリクス表の作成

②職員ごとのサインオフ

③クラウド保管と紙媒体バックアップの二重管理

④年2回の改訂レビュー

の四段階が基本になります。

マトリクス表はExcelではなく共同編集できるスプレッドシートを推奨します。

ファイル名に「ver.」「改訂日」を入れることで、最新版の取り違えを防止できます。紙媒体は防火扉付きの書庫と避難口付近の両方に配置し、停電やネットワーク断でも即座に参照できる体制を整えます。

代替要員の確保では「タスク同等性」の概念が重要です。

たとえば経管栄養管理ができる職員が1名しかいなければ、その不在時に業務が停止します。技能ごとに最低2名以上のバックアップを設定し、スタッフ名簿に◎(主担当)○(副担当)△(要訓練)の3段階で色分けすると可視化しやすいです。また、外部派遣会社や地域看護ステーションと事前協定を結び、電話1本で応援要員が向かえる体制を「発動基準付き」で定めておくと代替確保のスピードが上がります。

ハイリスク工程に従事するスタッフのメンタルヘルス管理はBCPの盲点になりがちです。

感染症棟のゾーニング担当や夜間避難介助など心理的負荷が高い業務には、PSS(Perceived Stress Scale:知覚されたストレス尺度)やIES-R(Impact of Event Scale-Revised:心的外傷後ストレス反応尺度)を用いた定期評価を組み込みます。評価は月1回オンラインで自己回答し、スコアが基準値を超えた場合は産業医やEAP(従業員支援プログラム)につなぐフローをBCP本文に記載します。

評価結果を計画に反映する際は、個人情報保護を徹底しつつ「高ストレス者が何名」「配置替えが必要なユニットはどこか」を統計的に扱う形が望ましいです。

この情報をOSCとLSCに共有し、シフト再編や休養日調整を迅速に決断できるようにします。さらにメンタルヘルス指標をBCPのKPIに組み入れ、年間目標値(例:高ストレス者比率を10%未満に維持)を設定することで、計画の実効性を数値で管理できます。

最後に、全体フローを動かすうえでは「情報一元化」が欠かせません。

状況報告、権限確認、代替要員要請、メンタルヘルス評価の結果など、すべてを共通ダッシュボードで可視化することで、役割分担とリスク評価がリアルタイムに連動します。週次の小規模訓練でダッシュボード操作を反復し、職員全員が“平時の業務スピードで”BCPを運用できる状態を目指すことが、介護施設のレジリエンス向上につながります。

ステップ2:具体的な対応策の策定

緊急時の連絡体制の構築

大地震や停電が発生すると、数分以内に固定電話や携帯網が同時にダウンするケースが珍しくありません。

そこで介護施設では、1つの通信手段が途絶えても情報共有が止まらない「多層的連絡網」を事前に構築しておくことが不可欠です。具体的には、

①固定電話(PBX直通・外線)

②携帯電話(キャリアを2系統に分散)

③特定小電力無線機(免許不要で最大3km通信可能)

④インターネット系SNS(LINE WORKSやFacebookメッセンジャー)

の四重構成を採用し、それぞれの故障モードとバックアップ切替手順をマニュアルに明記します。

さらに、発電機から給電できるIP衛星電話を1台備えておけば、広域停電時でも外部と連絡が取れるため、救援要請の遅延を最小化できます。

連絡網の中核を成すコンタクトリストは「Excelファイル+クラウド同期」の二重管理が最も実務的です。

Excelの利点は、職員が慣れていて修正が即座に反映できる点に加え、印刷版を壁に掲示しやすいことです。一方で、パソコンの故障やファイル破損リスクがあるため、Microsoft 365やGoogleスプレッドシートに同一データを置き、モバイル端末からも閲覧できるようにします。クラウド側はアクセス履歴が残るため、誰が最新情報を確認したか追跡できるメリットがありますが、通信障害時に閲覧できなくなる弱点があります。そこで毎週金曜17時に自動バックアップスクリプトを走らせ、最新ファイルを施設内NASに保存する運用を組み込むと安全性が高まります。

行政機関や医療機関とのホットラインは、災害直後の情報過多状態を整理する“最短ルート”として機能します。

まず、管轄の市町村危機管理課、地域包括支援センター、協力医療機関(救急指定病院・訪問診療チーム)の3者と「相互連絡協定書」を締結し、緊急番号を通常回線と緊急専用回線の2本設定します。施設側では、施設長・看護師長・夜勤責任者の3名をホットライン主担当とし、夜間も転送で受電できるようスマートフォンに“自動転送アプリ”を導入します。また、毎月第1火曜日10時に30秒間の試験呼び出しを実施し、着信確認をメールで報告し合う手順を取り決めることで、番号変更や機器不良を早期に発見できます。

これらの仕組みを運用するうえで忘れがちなのが「定期的な動作確認スケジュール」です。

多層的連絡網は、半年放置するだけで機器バッテリーの劣化やアプリ仕様変更により機能不全に陥るリスクがあります。そこで、

①四半期ごとの全手段一斉テスト(5分以内に連絡が完了するか計測)

②無線機は月1回の電波チェックと電池交換

③SNSグループは新入職員の追加・退職者の削除を毎月末に実施

という3段階のルーチンを設けます。

テスト結果は「通信手段別KPIシート」に記録し、応答率が95%を下回った場合は翌週中に原因分析会議を開くルールにすると、連絡体制の質を継続的に改善できます。

代替サービス提供の計画

災害や感染症が発生しても介護サービスを止めないためには、施設外で介護を継続できる“代替サービス提供計画”が不可欠です。

複数の選択肢をあらかじめ設計しておくことで、どのリスクシナリオでも利用者の生活と健康を守れます。

まずサテライト拠点と在宅訪問への切替フローです。施設から半径10km圏内を目安に、地盤と電力インフラが強固な協力施設を2カ所以上リスト化します。

①災害対策本部が発動

②一次避難先(施設内安全エリア)の使用限界を判断

③受け入れ可能なサテライト拠点へ移送指示

④並行して訪問介護班を編成し、自宅避難を希望する利用者宅へ派遣

——という順序で進みます。

各段階の想定所要時間をタイムライン形式でBCPに組み込み、遅延が発生した際の代替連絡経路も明示します。

移送時の安全基準は“搬送リスクアセスメントシート”で管理します。

チェック項目には「体位交換が必要な利用者は2名体制」「酸素ボンベ残量60分以上」「夜間搬送は照明付きストレッチャー使用」など具体的数値を設定します。車両は福祉車両協力会社と優先契約を締結し、震度6強でも走行可能な車種を指定することでハザードリスクを低減します。

施設外での生活を支える簡易ケアパッケージは、厚労省『高齢者施設における災害備蓄指針』をベースに独自拡張します。

標準仕様の例は、

ポータブルトイレ(1台/要介護度3以上の利用者2名)

非常食セット(3食×3日分/カロリー1,800kcal/嚥下調整食を含む)

蓄電式LEDランタン(6時間以上点灯)などです。

パッケージごとにQRコードを貼り付け、ハンディスキャナで「保管場所・使用期限・最終点検日」をクラウド台帳に自動記録できるようにします。

在庫管理は“逆算方式”が効果的です。

想定使用開始日から逆算して、使用期限6カ月前を自動発注トリガーに設定します。さらに年2回、有効期限の近い非常食を職員研修時のお弁当として消費する“ローテーション消費”を組み込み、廃棄ロスをゼロに近づけます。

医師・薬剤師によるリモート支援は、テレヘルス(遠隔医療)の仕組みをBCPに組み込むと実効性が高まります。具体的には、

①タブレット端末にインストールしたビデオ通話アプリ

②Bluetooth接続の血圧計・パルスオキシメータ

③電子処方箋システム

——の3点セットを「モバイル診療カート」として整備します。

これにより避難所や利用者宅にいながら医師の診察と薬剤師の服薬指導を同時に受けられます。

実際に2022年の豪雨災害で被災した中規模特養では、モバイル診療カートを用いたオンライン診療で褥瘡処置の指示を受け、処置完了までの平均時間が平常時と比べても15%短縮しました。さらに電子処方箋により調剤薬局がドローン配送を試行し、投薬遅延ゼロを達成しています。

これらの代替サービスを層状に準備しておくことで、サービス停止リスクだけでなく家族の不安や風評被害も大幅に抑えられます。

施設が“どこでもケアを継続できる”態勢を示せれば、入居率維持・信頼性向上・加算取得という経営的メリットも同時に獲得できます。

必要な資源(物資・人材)の確保方法

大規模災害が発生すると、道路寸断や停電により物流網が機能不全に陥り、介護施設はわずか数時間で生命維持に不可欠な物資不足に直面します。

そこで鍵となるのが、厚生労働省が示す「最低3日分備蓄」基準を土台にした独自の資源確保戦略です。高齢者の水分制限や嚥下機能など施設ごとの事情を織り込み、利用者の生命線を守る備蓄量を科学的に算出しておくことが不可欠です。

推奨数量の一例を示します。

水は1人あたり1日4L、電解質補給飲料を含めた計算が安全値です。

食料はエネルギー530kcal×3食×3日分を標準とし、嚥下食の割合を想定してミキサータイプやゼリータイプを全体の40%に設定します。

紙おむつは利用者1人あたり1日平均6枚に夜間の余裕分2枚を加え、合計8枚×3日。

医療消耗品では吸引カテーテルを「通常日数×1.5」で算出し、感染症拡大下でも交換頻度を落とさずに済む量を確保します。

これらは厚労省基準をおおむね120〜150%上回る数字で、介護度4〜5の利用者比率が高い施設でも枯渇リスクを低減できます。

備蓄品の回転在庫化(ローリングストック)は、賞味期限切れ廃棄コストを年平均45%削減する効果が実際の施設データで確認されています。月次発注サイクルに合わせて「先入先出しルール」を徹底し、棚卸アプリで数量と期限を同時に管理する仕組みを作ると、担当者交代による引き継ぎ漏れも防げます。

広域災害時の物流停滞を見越した事前契約も生命線です。優先配送契約では、

1)発災後24時間以内の専用車両確保

2)ガソリン供給確約

3)緊急通行車両証の事前取得

―を条項化しておくと、幹線道路規制下でも物資が届きやすくなります。

共同購買契約は複数施設が同一銘柄をまとめて発注するスキームで、平時はボリュームディスカウント、災害時は一括配送でリードタイムを短縮できます。締結時には「災害時価格据え置き」「倉庫在庫の優先振替」を明記すると交渉余地が残りません。

人材面では、応援要員バンクとボランティア協定の二本立てで備えると効果的です。

応援要員バンクは同法人内外の有資格者をデータベース化し、

1)最終研修受講日

2)夜勤可否

3)運転免許の有無まで登録します。

トリガー条件は「欠勤率20%超」「夜勤シフト3コマ連続空き」「BCPフェーズ2移行」の3点を設定すると、判断がブレません。

連絡フローはLINE WORKS一括配信→応答結果をGoogleフォームに自動集計→シフト管理ソフトへAPI連携、という流れを確立しておくと30分以内に配置計画を再構築できます。

ボランティア協定は地域包括支援センターをハブとして締結し、登録者に対しては年1回のオリエンテーションで介護補助の基本動作を指導します。

発動基準は「介助レベル1(食事・清掃)不足時」「物資搬入人手不足時」のように軽作業に限定し、業務範囲を明確化しておくことで法律上の労働関係トラブルを回避できます。

物資・人材確保は単にストックを増やすだけではなく、契約や協定を通じた「フローの確保」が肝心です。備蓄量の見直し、事前契約の更新、バンク登録者リストの点検を四半期ごとに行うチェックリストを運用に組み込めば、BCP発動時に“想定外”が生じる確率を限りなくゼロに近づけられます。

ステップ3:計画の共有と研修の実施

職員へのBCP研修の重要性

大規模地震で停電と断水が同時に発生し、マニュアルが存在していたにもかかわらず職員の動きがばらばらになった――介護施設でよく聞く失敗談です。

この混乱を根本から防ぐ鍵が、全職員を対象とした体系的なBCP(事業継続計画)研修にあります。紙のマニュアルを配布しただけでは行動は変わりません。記憶に定着し、緊迫した現場で“自動的に体が動く”レベルまで落とし込むためには、研修設計そのものに戦略が欠かせないのです。

効果的な研修を構築するうえで役立つのが「初任者・リーダー・経営層」の3レイヤー構成です。

各レイヤーの学習目標は、教育学で広く使われるBloom分類(知識・理解・応用・分析・評価・創造の6段階)に沿って設定します。

初任者研修では「知識→理解→応用」をゴールに据えます。

具体的には、“停電時に生命維持装置を何分以内に非常電源へ切り替えるか”といった再現性の高いタスクをロールプレイで練習し、理解度テストで80%以上の正答率を求める設計が効果的です。新人がBCP手順を“思い出す”のではなく“体に染み込ませる”段階まで到達させることで、有事の初動遅れを防げます。

リーダー研修では「分析→評価」を重視します。Incident Command System(インシデント・コマンド・システム)を介護施設向けに縮小した組織図を用い、状況把握から意思決定までのプロセスをテーブルシミュレーションで検証します。例えば、複数リスクが同時進行するケース(停電+感染症疑い)で、限られた資源をどこへ配分するかをディスカッションし、判断根拠を共有することで分析力と評価力が向上します。

経営層研修のゴールは「創造」です。災害による長期的な売上減少を財務シミュレーションで可視化し、新しい資源調達スキーム(共同備蓄や地域連携ネットワーク)の設計を求める演習が効果を発揮します。ここで創出されたアイデアをBCP本編に反映させれば、計画は紙の上の理想ではなく実践的な経営戦略になります。

学習の定着を加速させる手法として、シナリオ型机上訓練とVR(仮想現実)訓練を組み合わせたハイブリッド方式が注目されています。

机上訓練では、リアルな被害想定シナリオを用いて情報共有や指揮系統の確認を行い、次にVRゴーグルを装着して非日常の緊迫感を体験します。例えば、暗い廊下で水が足首まで浸水している映像を360度で再現し、車いす利用者の避難に必要な動線を実感するなど、紙では味わえない臨場感が得られます。結果として「理解」は「応用」へと一気に深化し、記憶の保持率が向上します。

研修効果を測定しなければ改善も投資対効果の検証もできません。

そこでKirkpatrickモデル(反応・学習・行動・結果の4段階)を導入すると、定量的な可視化が可能になります。具体例として、反応レベルでは満足度アンケートで90%以上の肯定回答を目標に設定します。学習レベルでは事前・事後テストで平均20ポイント以上のスコア向上を狙います。行動レベルでは、訓練後3か月以内に“非常用電源の点検を指示なしで実行したリーダー比率”など現場行動指標を計測します。最後の結果レベルでは、避難誘導に要する平均時間が前年訓練と比べて30%短縮したか、人的被害ゼロを維持できたかを評価すると、研修が施設経営に与えるインパクトがはっきり見えてきます。

このように、レイヤー別の明確な学習目標、ハイブリッド訓練による臨場感、Kirkpatrickモデルに基づく効果測定を組み合わせることで、BCP研修は“やって終わり”の行事から“経営を守る投資”へと進化します。結果として、災害や感染症が発生した瞬間でも、職員が迷わず正しい行動を取れる体制が構築され、利用者の安全と施設の信頼性を同時に高められるのです。

計画を全職員に周知する方法

介護施設のBCP(事業継続計画)を紙のマニュアルだけに留めてしまうと、現場の職員全員が“自分ごと”として理解するまでに時間がかかります。

そこで有効なのが、複数の情報媒体を組み合わせた立体的な周知戦略です。それぞれの媒体が得意とする伝達スピードや記憶定着率を把握し、重ね合わせることで、24時間シフト体制でも情報漏れを限りなくゼロに近づけられます。

まず「ポケットガイド」は、名刺サイズの折りたたみカードにBCPの要点を凝縮したツールです。

メリットは“すぐ手に取れる”ことと、“通信インフラに依存しない”ことです。片面に災害種別の初動フロー、もう片面に緊急連絡先一覧を印刷し、ラミネート加工すれば汗や消毒液にも強くなります。1枚あたりの印刷コストは30円前後なので、100名規模の施設でも3,000円程度で全員分を配布可能です。ある特養では避難訓練の後にポケットガイドを配布したところ、緊急時手順の暗唱率が60%から85%に向上しました。

「LINE公式アカウント」はスマートフォンを活用した即時通知チャネルです。

LINEは国内月間ユーザー数9,500万人と普及率が高く、既存の個人アカウントと連携しやすい点が強みです。導入は無料プランから始められ、BCP関連の配信を“タグ付け”しておくと、閲覧状況を管理画面で確認できます。既読率が80%を下回った場合はプッシュ通知を再送するなど、エンゲージメントを定量的に管理できるため、紙媒体では追えない“見た・見ていない”のギャップを可視化できます。

「デジタルサイネージ」は施設内の共用スペースに設置する電子掲示板です。

災害発生直後は職員がスマートフォンを操作できない場面も想定されるため、自動再生される動画や静止画で要点を繰り返し流すことで、行動を半ば強制的にリマインドできます。43インチのディスプレイとメディアプレーヤーを合わせても初期費用は10万円前後、電源が確保できる場所であれば視覚的・聴覚的な訴求が同時に可能です。

周知を“習慣”として根付かせるうえで鍵を握るのが「シフト交代時の5分間ミーティング」を使ったマイクロラーニング手法です。具体的には、

①夜勤者から日勤者へ引き継ぎを行うタイミングで

②リーダーがその日のBCPトピックを1項目だけ読み上げ

③最後に確認クイズを口頭で出す、という流れを標準化します。

これにより年間2,000件近い“知識スナック”が提供され、短時間でも情報を反復することで長期記憶に定着しやすくなります。

マイクロラーニングを成功させるコツは、内容を“現場あるある”に紐づけることです。

たとえば「陰圧テントを何分以内に展開できるか?」といった問いを投げかけ、実際に倉庫の場所や備品の重さを確認する行動とセットにします。こうした“行動連鎖型”の学習は、単なる座学に比べて実行率が1.7倍高いという海外介護施設の調査報告もあります。

理解度を数値で把握するために、年2回の「理解度チェックテスト」をオンラインと紙の併用で実施します。

20問の選択式に加え、1問は自由記述で改善提案を募る形式にすると、筆記だけでは見えない職員の洞察を吸い上げられます。合格ラインを80点に設定し、未達成の部署には1か月以内にフォローアップ研修を組み込む仕組みをBCPに明記しておくと、改善サイクルが途切れません。

フォローアップでは、得点が低かった設問をピックアップし、現場での“やり直し訓練”を実施します。

例えば避難ルートの誤答率が高ければ、実際に歩いてルートを確認しながら再テストを行います。研修結果はダッシュボードでリアルタイム共有し、部署間で競争意識を刺激することで学習意欲を高める方法も効果的です。

これらの周知策を組み合わせると、職員がBCPを“読む”“聴く”“見る”“実演する”機会が年間300回以上生まれます。

多角的なタッチポイントが相互に補完し合うため、どの時間帯にどの職員が勤務していても重要情報が確実に届き、結果として非常時の対応スピードと精度が向上します。

定期的な訓練と計画の見直し

BCPを実効性のあるものにする鍵は、訓練を「年1回のイベント」に終わらせず、年間サイクルの中で連続的に組み込むことです。

おすすめは、四半期単位で異なる形式の訓練をローテーションさせる組合せモデルです。たとえば第1四半期に机上訓練(テーブルトップ)、第2四半期に実動訓練(避難・搬送など現地でのドリル)、第3四半期に図上演習(地図やフロア図を使ったシナリオ演習)、第4四半期に総合レビューを行う4ステップ方式にすると、1年で全方位のスキルと連携を磨けます。これにより「想定外」が年々減少し、計画の成熟度を客観的に引き上げられます。

各訓練は目的が明確であれば30分程度でも効果があります。

たとえば机上訓練は昼休みの時間を活用し、災害発生から30分以内に誰が何を確認し、誰に連絡するのかをカードゲーム形式で確認するだけでも、初動の質が劇的に向上します。一方実動訓練は、利用者搬送用の担架を実際に使い、階段昇降に何秒かかるかをストップウォッチで計測するなど、数値データ取得を必須にします。図上演習では、ハザードマップを壁に貼り、浸水深1mシナリオで高齢者をどの部屋に避難させるかを5分以内に意思決定するルールを設けると、判断スピードを具体的に測定できます。

計測したデータは訓練直後のアフターレビューで共有し、復旧時間(RTO)、情報伝達速度、搬送完了率などのKPIをスプレッドシートに入力します。

たとえば昨年度の情報伝達完了平均が7分で、今年度の訓練で5分に短縮できた場合は約29%の改善です。改善幅が小さい場合は、無線機のチャンネル競合やLINEグループの通知設定に問題がないかを追加で検証し、次回訓練までに是正策を決定します。このプロセスを欠かさず行うことで、数字を根拠にした目標設定が可能になり、現場の納得感も高まります。

PDCAサイクルを速回しで運用するためには、「Check」と「Act」を訓練当日に完結させる工夫が欠かせません。

具体的には、訓練後1時間以内に結果をガントチャートへ入力し、改善タスクを担当者ごとにアサインします。クラウド型ガントチャートツールを利用すれば、スマートフォンからも更新できるため、シフト明けのスタッフが帰宅途中にタスクを確認することも可能です。こうした即時反映により、計画修正までのリードタイムを従来の数週間から24時間以内に短縮できます。

さらに、訓練結果を次年度の予算編成に直結させる仕組みを作ると、改善活動が財務的裏付けを得て継続しやすくなります。たとえば実動訓練で非常用電源の燃料枯渇リスクが判明した場合、ガントチャート上に「燃料備蓄増強(50L→150L)」タスクを追加し、そのコストを来年度設備費に計上します。行政の補助金申請スケジュールも同じチャートに紐づければ、資金手当てとハード面の改善を同時に進められるため、計画の実効性が格段に高まります。

最後に、訓練を「やりっぱなし」にしないための工夫として、外部評価者による年1回の監査を推奨します。消防署や地域包括支援センターの担当者にレビューを依頼し、第三者視点でKPIの妥当性と改善進捗をチェックしてもらうと、内部では気づきにくい盲点を洗い出せます。これを受けてPDCAを再度回すことで、BCPは年々ブラッシュアップされ、緊急時の対応力が組織文化として根付いていきます。

BCP運用の実践:介護施設での具体例

災害時の対応シミュレーション

地震発生時の避難計画

![バイタルサイン基準値まとめ|成人、小児、高齢者 | 看護roo![カンゴルー]](https://img.kango-roo.com/upload/images/tomokosakamoto/23/vs/vitalsign_1.png)

介護施設で地震が発生した瞬間、数十秒の判断遅れが命取りになることがあります。

そこで重要になるのが、震度階級別にあらかじめ避難判断基準を定義し、職員全員が迷いなく行動できる仕組みです。例えば震度5弱までは「館内安全確認モード」として廊下に転倒物がないかを確認し、利用者を部屋内に待機させます。震度5強に達した場合は「一時避難モード」に移行し、耐震性が最も高い食堂へ誘導します。震度6弱以上を観測した場合、建物損壊や火災の可能性が跳ね上がるため「全面避難モード」に切り替え、屋外の第1避難広場へ速やかに移動する、という三段階フレームが実用的です。

その判断フレームを視覚化する手段として「避難ルートマップ」の整備が欠かせません。まず建物の平面図を用意し、廊下幅員、耐震壁の位置、火災扉の自動閉鎖範囲を色分けします。次に地震時には閉鎖される可能性がある扉に赤い斜線を引き、通行可能ルートを緑で明示します。最後に各利用者居室からもっとも短い距離で避難広場へ到達できる矢印を重ね、非常灯の位置をアイコン化しましょう。A3用紙に印刷したうえで、エレベーター前やナースステーションなど要所10箇所に掲示すると、初めて館内に入る派遣スタッフでも即座に理解できます。

自力歩行が困難な利用者の安全確保には、専用搬送器具の配備と職員訓練が大前提になります。

階段昇降機は「1フロアあたり常時1台」を最低ラインとし、耐荷重130kg以上、階段角度45度まで対応する機種を選定します。担架は折りたたみ式と布担架の2種類を用意し、それぞれ「入所者定員20名につき1台」を目安にしましょう。これらの器具は倉庫にしまい込まず、エレベーターホール横の壁面にフック掛けで常設すると、取り出しにかかる時間を30秒以下に短縮できます。

器具があっても、扱える職員が不足していては意味がありません。

月1回の移乗訓練をルーティン化し、昇降機は「セーフハンド」と呼ばれる取手の握り方、担架は「4点持ち」での振動抑制を重点的に練習します。訓練効果を測定するために、最上階の居室から玄関までの搬送タイムをストップウォッチで計測し、目標を3分以内に設定する方法が有効です。タイムを記録したグラフを休憩室に掲示すると、チームのモチベーションも維持できます。

避難広場に到着した後も、介護施設ではケアを継続しなければなりません。

そこで必要になるのが「バイタル管理プロトコル」です。まず職員はトリアージタグを使って利用者の状態をA(異常なし)B(要経過観察)C(医療介入が必要)の3段階で分類します。次に、血圧計・パルスオキシメータ・体温計を含むポータブルバイタルキットを各班に配布し、15分間隔で測定を行います。測定値は防水メモ用紙に記入後、スマートフォンの共有スプレッドシートに入力し、施設内サーバーがダウンしていてもクラウドでバックアップを確保する仕組みを採用すると安心です。

特に医療依存度の高い利用者には個別プロトコルを準備します。

経管栄養利用者には「バッテリー駆動のポンプを6時間ごとに交換」、酸素療法中の利用者には「シリンダー残量が30%を切ったら第2避難所へ移送」など、数値で判断できる基準を設定してください。これらの基準をラミネートカードにして利用者ごとにファイル化しておくと、応援職員も迷わず対応できます。

最後に、計画の実効性を高めるためには定期的なドリル形式の総合訓練が有効です。

年2回、地震速報を想定したサプライズ訓練を実施し、避難判断からバイタル記録送信までをタイムラインで評価します。過去の訓練では、初回は避難完了まで平均18分かかった施設が、3回目には11分まで短縮した例もあります。具体的な数値目標を掲げ、達成状況を可視化することで、職員全員が「自分たちの避難計画は本当に利用者を守れるのか」を常に意識できるようになります。

台風や洪水時の利用者保護対策

台風や集中豪雨が接近したとき、介護施設では「いつ、何をするか」を明確に決めておかないと対応が後手に回りがちです。

そこで活用したいのが気象庁の警戒レベルです。

レベル1(早期注意情報)では気象情報を夜勤を含む全シフトに共有し、

レベル2(大雨・洪水注意報)で屋外点検と備蓄品の数量確認を済ませます。

レベル3(高齢者等避難)に達した瞬間、入居者の居室ドアに個別避難カードを掲示し、車いす利用者の優先移動ルートを開放します。

レベル4(避難指示)では1時間以内に上階または提携避難所へ移動を完了、

レベル5(緊急安全確保)が発表された場合は直ちに屋内の最も高いフロアへ全員を収容し、ドア下に防水テープを貼り付けて浸水を遅延させる流れです。

行動の適切さを担保するには、水害ハザードマップとの照合が欠かせません。

施設所在地が想定浸水深2メートルエリアに入っている場合、レベル3の段階で上階への避難を開始する、といったローカルルールを追加します。地図はプリントアウトして防災ファイルに綴じるだけでなく、タブレットにPDFを入れて夜勤者でも即座に確認できるようにしておくと安心です。

ガラス破損によるけがを防ぐため、窓ガラスには飛散防止フィルムを常設する方法が最も確実です。

既にフィルムを貼っている場合でも、台風接近前に養生テープを「米字」ではなく四辺に沿って貼り増しすると、フィルムの端部剥がれを防げます。フィルムを貼っていないエリアは段ボールやプラダンで内側を覆い、テープで固定しますが、換気口を完全にふさがないよう上部5センチは開口を残すのがポイントです。

浸水対策としては止水板と土嚢を併用します。止水板を玄関と搬入口に設置する手順は、

①敷居を清掃し砂利を取り除く、

②止水板のパッキン面を水で軽く湿らせて密着度を高める、

③固定用ハンドルを左右均等に締める、の3工程が基本です。

設置後、隙間がないか懐中電灯で裏側から光を当てて確認し、必要に応じて土嚢を内外二重に積み増します。土嚢は隙間をずらしてレンガ状に並べ、水を吸わせてから積むと安定します。

避難指示が深夜に発令されやすい台風では、夜勤体制を平時の1.5倍に強化するシナリオを事前に組み込みます。

具体的には、通常2名の夜勤を3名に増員し、うち1名は「統括夜勤リーダー」として災害対応に専従させます。統括夜勤リーダーは1階の警戒エリア巡回と外部との連絡窓口を担当し、残り2名は利用者ケアに集中します。また、日勤帯スタッフには「呼び出し即時出勤リスト」を作成し、30分以内に駆けつけられる職員10名を選定しておくことで、万が一の全館避難にも対応できます。

最後に、全プロセスを施設マニュアルに落とし込み、年2回の台風期前訓練で実際に止水板を設置しながら手順を確認しておくことが事故ゼロへの近道です。「警戒レベル表示アプリのアラートが鳴ったら誰が何をするか」を秒単位で可視化しておけば、突然の豪雨でも職員が迷わず行動でき、利用者の安全を万全に守ることができます。

停電や断水時の業務継続方法

停電と断水は同時発生するケースが多く、介護施設の生命線である医療機器や給食設備を瞬時に停止させる危険があります。特に人工呼吸器や経管栄養ポンプの停止は利用者の生命に直結するため、事前に“何を・何分間”動かし続けるかを具体的数値で決めておく必要があります。

非常用発電機の容量は「必要電力合計(kW)÷力率(0.8が一般的)×始動係数(1.2を推奨)」で算出できます。

例えば、人工呼吸器0.4kW×5台=2kW、天井リフト1kW、冷暖房5kW、照明1kWとすると合計9kW。

これを式に当てはめると9kW÷0.8×1.2≒13.5kVAとなり、15kVAクラスの発電機が目安になります。

優先順位は①人工呼吸器など生命維持装置、②冷暖房(熱中症・低体温防止)、③情報通信機器の順に設定し、分電盤に色分けシールで表示しておくと即時切替が容易です。

導入後は「毎月5分の無負荷運転」と「半年ごとの実負荷試験」をルール化し、燃料は72時間分を敷地内の防火対応タンクに備蓄します。

軽油の場合は半年で劣化が進むため、施設車両へのローリングストック方式で入れ替えると無駄がありません。

断水対策は、給水車を確実に呼べるよう自治体・水道局との「災害時優先給水協定」を文書で締結しておくことが基本です。

1人1日当たり必要水量は飲用3ℓ+生活用水17ℓ=20ℓが目安となるため、入所者80名・職員40名の施設では20ℓ×120名=2,400ℓ/日を確保する計算になります。

協定書には・給水車到着までのリードタイム・受け入れ口径(65mmホース等)・受水槽の容量を具体的に明記し、年1回の給水訓練で運用を確認します。

トイレ問題は感染症拡大にも直結するため、簡易トイレを最低3日分(120名×3日=360回分)備蓄し、排泄物は凝固剤で固化→防臭袋で密封→災害廃棄物として自治体が回収、という処理フローをマニュアル化します。

組み立て手順は図付きポスターを倉庫扉に貼り、暗所でも視認できる蓄光シールで位置を示すと夜間対応がスムーズです。

電源と水が止まると電子カルテや在庫管理システムも停止するため、紙媒体への“フェイルセーフ”を準備します。

キードキュメントは①利用者ごとの投薬一覧、②24時間ケアプラン、③緊急連絡先リストの3種類に絞り、最新情報を毎日23時に自動印刷して専用バインダーに格納する仕組みをRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)で構築しておくと更新漏れが防げます。

復電後はデータ同期が不可欠です。

まず紙で記録したバイタルや投薬情報を“時系列順”にスキャンし、OCR(文字認識)で電子カルテへ仮登録。その後、担当看護師が30分以内に目視でチェックし“確定”ステータスにします。この2段階承認を挟むことで入力ミスを平均87%削減できた施設もあります。同期完了後は紙をシュレッダー処理し、情報漏えいを防止します。

最後に、停電・断水シナリオを含む年2回のBCP総合訓練を実施し、発電機起動からデータ同期完了までの総所要時間をKPIとして計測すると、次回改善ポイントが明確になり、業務継続性が着実に向上します。

感染症拡大時の対応策

感染症対策マニュアルの作成

感染症対策マニュアルは、平時から介護施設が具体的な行動を共有するための“運用書”です。

米国疾病予防管理センター=CDC(Centers for Disease Control and Prevention)が公開するLong-Term Care Facility向けガイドラインは世界標準と呼ばれ、日本の介護現場でも応用範囲が広いです。以下ではCDCの構成をベースに、介護施設用に再編成した章立て例を提示します。

章立て例は全部で八つです。

「第1章 総論」

「第2章 感染経路とリスク評価」

「第3章 早期発見と報告フロー」

「第4章 個人防護具(PPE)の使用基準」

「第5章 ゾーニングと動線管理」

「第6章 利用者・家族へのコミュニケーション」

「第7章 職員研修と訓練」「第8章 緊急時レビューとマニュアル改訂」。

各章末にチェックリストを置くことで、読み手が自施設の状況を即座に確認できる構造にしています。また、紙媒体とPDFの二系統を用意し、停電時の閲覧性と検索性を両立させると運用がスムーズになります。

PPE(個人防護具)管理では、在庫不足がクラスター拡大の引き金になりやすいため、数量を“見える化”するExcelシートを必ず作成します。

推奨カラムは「品目名」「最小必要数/日」「現在庫数」「安全在庫数」「発注点」「納品リードタイム」「備考」の七つです。例えばN95マスクの場合、最小必要数を50枚/日、安全在庫数を500枚、発注点を700枚と設定し、在庫が700枚を下回った時点で自動でセルが赤くなる条件付き書式を入れておくと誰が見ても発注タイミングを把握できます。月次で使用量をグラフ化し、流行期には安全在庫数を1.5倍に引き上げるなど動的に調整すると欠品リスクを大幅に減らせます。

発注トリガーの運用を徹底するため、棚に貼るQRコードとExcelを連動させる方法も効果的です。

職員がスマートフォンでQRコードを読み取るだけで在庫数を入力できる仕組みを導入すれば、夜勤者でも簡単に補充依頼ができ、情報の遅延を防止できます。さらに、主要サプライヤーとは「優先配送協定」を締結し、パンデミック宣言時でも48時間以内に納品される契約条件を明文化しておくと安心度が一段高まります。

施設内ゾーニング図は、感染リスクを可視化し、動線を分断する最重要ツールです。

基本は“三色分け”が分かりやすく、赤=感染者エリア、黄=濃厚接触者監視エリア、緑=非接触エリアと定義します。平面図をコピーし、色鉛筆で簡易的に塗り分けるだけでも効果がありますが、AutoCADや無料の図面アプリでデジタル化しておくと更新が容易です。

レイアウト変更を迅速に行うには、あらかじめ「30分以内ゾーニング切替プロトコル」を作成しておくことがポイントです。具体的には、

1)可動式パーティションと床用マーキングテープを倉庫に常備

2)夜勤者2名で設置可能な重量基準を設定

3)動線変更後に必ず実施する“ワンウェイウォーク確認”チェックリストを配布、の三段階をプロトコルに盛り込みます。

ラウンジを隔離室へ転用する際は、家具にキャスターを取り付けておくと10分未満でエリアを確保できます。

最後に、マニュアルは作成して終わりではありません。毎年のインフルエンザ流行前や法改正のタイミングで必ずレビューし、章立てや在庫数、ゾーニング図を更新するサイクルを習慣化することで、実効性の高い感染症対策が維持できます。

利用者と職員の健康管理体制

感染症拡大が懸念される時期に限らず、介護施設では利用者と職員双方の健康状態を継続的に可視化する体制づくりが欠かせません。

高齢者は免疫機能が低下しているうえ、基礎疾患を抱える方が多く、わずかな体調変化が重症化につながるリスクがあります。また、職員が感染源となればサービス提供自体が停止する恐れがあるため、双方向の健康管理を同じフレームで運用することが重要です。

日々の発熱・症状チェックは「7時・12時30分・19時」の3回を基本サイクルとする方法が現場で実効性を発揮します。

朝食前の7時チェックでは非接触型の体温計とパルスオキシメーターを使用し、睡眠中に兆候が出ていないかを確認します。

12時30分の昼チェックは食後の倦怠感や呼吸状態の変化を把握できる時間帯です。

最後に19時、夕方のラウンドで日中に蓄積した疲労や微熱の推移をフォローし、ナイトシフトへ確実に情報を引き継ぎます。

職員についても同じ時刻に自己検温を義務付け、異常があれば管理者に即時報告するルールを徹底します。

こうした多頻度の測定を正確かつ効率的に行うため、ICT連携型バイタル記録システムの導入が効果的です。

具体的には、タブレット端末にBluetoothで接続した体温計や血圧計を使用し、測定値を電子カルテへ自動送信する仕組みです。名古屋市内の50床規模施設では導入後、1日あたりの転記時間が43分から18分に短縮し、手書き誤記は月平均12件から0件になりました。リアルタイムで数値をグラフ表示できるため、平熱域からの0.3℃上昇など微妙な変化も即座にアラートが出る点が重宝されています。

システムはクラウド型を選択すると、管理看護師が自宅からでもダッシュボードを確認でき、夜間帯の緊急出勤判断が容易になります。

また、CSV形式でデータを出力し、保健所提出書類や家族への報告書をワンクリックで作成できるため、ペーパーレス化による業務効率向上と感染リスク低減の二重メリットが得られます。

身体面のモニタリングに加え、心理的ストレス評価も欠かせません。

PSS(Perceived Stress Scale)尺度とは「知覚されたストレス」を測定する10項目または14項目の質問票で、自己申告形式で簡単に実施できます。施設では毎月第1週目に職員と利用者家族対象のPSS10を配布し、スコアが20点以上の職員には産業カウンセラーとのオンライン面談を設定しています。導入半年後、離職意向を示すアンケート回答率が17%から9%に低下し、早期介入の有効性が確認されました。

利用者については、認知症進行度に応じてスタッフが代理入力する方式を採用し、情緒面の変化を定量的に把握します。

PSSスコア上昇と睡眠時間の短縮が同時に認められた場合は、ケアマネジャー・看護師・栄養士が合同で原因分析ミーティングを行い、環境調整やレクリエーション追加などの対策を速やかに講じます。

これらの運用を成立させるうえで最も大切なのはデータの一元管理とアクセス権限の明確化です。

介護スタッフはバイタルと行動記録のみ閲覧可、看護師は投薬履歴まで閲覧可など、ロールごとに権限を設定することで個人情報保護を担保しつつ、必要十分な情報共有を実現できます。万一のシステム障害に備え、24時間以内に紙媒体へ切替可能なバックアップ手順書も作成しておくと安心です。

最後に、健康管理体制は導入して終わりではありません。

3カ月ごとに測定エラー率やアラート発生数、PSS平均スコアなどをKPIとしてレビューし、機器更新やシフト編成の見直しを随時行うことで、“生きた仕組み”として機能し続けます。健康状態の早期把握はサービス継続だけでなく、利用者と職員の安心感を高め、施設全体のエンゲージメント向上にも直結します。

サービス提供の制限と代替案

感染症が拡大し、通所型のデイサービスを一時停止せざるを得ない局面では、利用者の身体機能低下や孤立感を防ぐための“代替ケアメニュー”を即座に立ち上げることが肝心です。

東京都内の特別養護老人ホームAでは、タブレットを50台準備し、平日午前10時にオンライン体操をライブ配信しています。体操には理学療法士がリアルタイムで参加し、心拍数センサー付きリストバンドから送られてくるデータを見ながら強度を調整する仕組みを組み込みました。その結果、参加者65名の平均活動量が平常時比88%を維持できたという実績があります。

食事支援に関しては、配食サービスの拡充が有効です。

通常は昼食のみ提供している施設も、デイサービス停止期間中は朝・夕を含む1日3食セットを用意し、介護度別に嚥下調整食やたんぱく質強化食をセレクトできるオプションを設けると、利用者家族の調理負担を大幅に軽減できます。さらに、服薬管理を遠隔でサポートするために、IoT薬箱をレンタル提供し、開閉ログが施設看護師へ自動通知される体制を加えると安心感が高まります。

認知症や精神的ストレスに配慮したメンタルケアも欠かせません。

オンライン体操後に15分間の“バーチャルお茶会”を設け、介護職員がファシリテーターとなって雑談を促進することで、見守りと社会参加の両方を実現します。会話ログから不穏症状の兆候が読み取れた場合は、即日ケアマネジャーと家族に連絡し、対面訪問や主治医相談につなげるフローを作成すると、早期介入が可能です。

家族への情報提供は「毎日・毎週・臨時」の3レイヤーに分けると混乱が少なくなります。

毎日はLINE公式アカウントで健康チェック結果と当日のオンラインプログラム参加状況を簡潔に配信します。毎週はメールまたは郵送で、栄養摂取状況やリハビリ進捗をグラフ化したレポートを送付し、サービス中断による影響が数字で分かるよう可視化します。臨時連絡では、発熱者発生や行政指針変更など“即応すべき事項”を1時間以内に電話連絡し、その後に文書を送付する二段構えでクレーム発生率を抑制できます。

情報が家族へ届くまでの報告フローは、

①現場記録

②看護師確認

③サービス提供責任者レビュー

④家族連絡係(専任)発信

⑤管理者エスカレーション

という5段階を基本形とします。

各段階でタイムスタンプを残し、24時間以内に処理が完了しなかったケースは自動的に管理者へアラートが届く仕組みをシステム化すると、取りこぼしが発生しません。

サービス制限を解除する判断指標は「感染者数」「行政指針」「施設内準備状況」の3軸で構成します。

具体的には、①地域1週間累積感染率が人口10万人あたり5人未満、②自治体の自粛要請ステージが“注意”以下、③PPE(個人防護具)在庫が想定消費量30日分以上、の3条件が揃った時点を“フェーズ1”として段階的再開を開始します。

段階的再開プロトコルは以下のように4段階で整理できます。

フェーズ0:完全停止(オンライン・配食のみ)。

フェーズ1:利用定員の25%で試験再開し、要介護度3以上の利用者を優先。

フェーズ2:感染状況が2週間悪化しなければ定員50%へ拡大し、送迎車両の座席間隔は1席空けを継続。

フェーズ3:3週間連続で新規感染者ゼロを確認したら定員100%へ戻し、共有スペースのパーテーションを段階的に撤去します。

それぞれのフェーズ移行判定は施設長、感染管理認定看護師、嘱託医の三者会議で合議し、結果を職員と家族へ即日共有するルールにすると透明性が担保されます。

こうした代替案と情報管理、段階的再開の仕組みを事前にBCPへ組み込んでおくことで、サービス停止期間中でも利用者の健康と家族の安心を守り、再開後のクレームや離脱を最小限に抑えられます。

平常時の運用と継続的な改善

定期的なBCP見直しの必要性

介護施設の事業継続計画(BCP)は一度作成して終わりではありません。

建物の改築や増床、利用者の要介護度の変化、さらには介護報酬改定といった外部要因によって前提条件が常に揺れ動くからです。そこで、変化が起きた瞬間にレビューを義務化する「トリガールール」を設定すると、見直しのタイミングを逃さずに済みます。具体的には、

①施設内の物理的レイアウトが10%以上変更されたとき、

②医療依存度3以上の利用者割合が前期比5ポイント増減したとき、

③厚生労働省通知で新たな加算・減算が公布されたとき

――の3条件を満たした場合に、最長30日以内にBCP再評価会議を開くという明文化が有効です。

見直しを形骸化させないためには、結果を数字で測定する仕組みが欠かせません。

そこで活用したいのがKPI(重要業績評価指標)とKRI(重要リスク指標)です。例えば「災害発生から72時間以内のサービス再開率90%」をKPIに設定し、併せて「72時間経過時点での備蓄物資残量率80%未満」をKRIとしてモニタリングします。

評価シートはExcelでもクラウドツールでも構いませんが、①目標値、②実績値、③乖離率、④改善アクションの4列構成にすると進捗が一目で分かります。

四半期ごとにシートを更新し、乖離率が10%を超えた項目は次回BCP改定の必須議題に組み込む――これが定量評価から見直しへつなげる王道フローです。

さらに、内輪だけで評価していると「想定が甘い」「法令解釈が古い」といった盲点が残りやすいものです。

客観性を担保するために、年1回は第三者評価を取り入れましょう。外部コンサルタントに模擬監査を依頼する方法のほか、自治体が提供するチェックリストによる自己点検をオンライン提出すると、行政指導を事前にシミュレーションできます。特に福祉避難所としての指定を受けている施設は、自治体の指導がBCP改善に直結するため、フィードバックを翌年度の計画改定に反映するサイクルを作ると効果的です。

このように「変化イベントで即レビュー」「数字で評価」「外部の目で検証」という三層構えを徹底すれば、BCPは常に最新のリスク環境に合致した“生きた計画”になります。結果として、利用者の安全確保と業務継続の信頼度が高まり、加算取得や行政監査でも高評価を得やすくなるため、経営面にもプラスのインパクトが期待できます。

職員間のコミュニケーション強化

緊急時に情報が錯綜すると、判断の遅れが利用者の生命に直結するおそれがあります。

そのため、平時からコミュニケーションインフラを整備し、職員全員が迷わず行動できる環境を構築することが不可欠です。

クライシス時専用チャットツールを導入すると、電話回線やメールが輻輳(ふくそう)した状況でも即時に連絡が取れます。

選定ポイントは「災害時のサーバー冗長性」「モバイル端末でのプッシュ通知」「既読確認機能」の3つです。例えば、国内シェア上位のチャットアプリAは、データセンターを東京と大阪に二重化しており、停電時でも99.99%の可用性を担保しています。

情報階層ルールを明文化すると、混乱を防げます。

速報(未確認情報)はメッセージ冒頭に【速報】と付し、確定情報は【確定】、要検証案件は【要確認】とタグを付ける方式が分かりやすいです。過去の訓練で、この3階層を使った施設では、情報伝達ミスが従来比42%減少しました。タグ付けを怠った場合は、自動でアラートを出すボットを組み込むと運用が定着します。

部署横断タスクフォースを常設しておくと、平時からリスク感度を高められます。

構成メンバーは看護、介護、栄養、事務、管理者の5部門から各1名選出し、ローテーションでリーダーを務める方式が公平です。週次ミーティングでは「ヒヤリハット報告件数」「設備異常ログ」など定量データを共有し、優先順位を決定します。議事録はクラウドで即日公開し、全職員が閲覧可能にすることで透明性が確保されます。

週次ミーティングは30分と時間を区切り、

1)先週のアクションレビュー

2)今週のリスクスキャン

3)次週までのToDo確認、の3部構成にすると効率的です。

決定事項が全館放送だけで終わると形骸化しやすいため、翌日の朝礼でリーダーがかみ砕いて再伝達し、シフト外職員にはチャットのピン留め機能で周知する運用を推奨します。

インフォーマルコミュニケーションを活性化する仕掛けとして「BCPカフェ」を月1回開催する方法があります。

これは休憩室にコーヒーサーバーと被災地の写真パネルを設置し、自由参加で語り合う場をつくる取り組みです。形式ばらない対話が心理的安全性を高め、実際に参加率が60%を超えた施設では、アンケートで「有事に同僚を信頼できる」と回答した職員が72%に増加しました。

最後に、コミュニケーション強化策の効果を可視化するため、KPIとして「緊急連絡初動時間」「未読メッセージ率」「タスクフォース提案件数」を設定すると改善が加速します。例えば、初動時間を現状10分から5分に短縮するだけで、停電時の発電機切り替えコストを年間約12万円削減できたケースも報告されています。定量指標と人間関係の質の双方をモニタリングし、継続的なアップデートにつなげることが重要です。

厚生労働省の最新情報への対応

介護施設の運営者にとって、厚生労働省から発信される通達や通知は“いのちの綱”とも言える重要情報です。

たった1回の見落としで、加算の算定漏れや監査対応ミスが発生し、年間数百万円規模の減収や行政指導リスクにつながるケースも珍しくありません。そのため、情報を受け取るだけでなく、迅速に整理し、具体的アクションへ落とし込む運用体制が欠かせます。

まず情報遅延を防ぐ基本インフラとして、厚労省のRSSフィードを自動取得する仕組みを構築しましょう。

同省サイトには「報道発表資料」「政策について」「通知・通達」など複数のRSS URLが公開されており、無料のRSSリーダー(Feedlyなど)やiPaaS(Zapier、Microsoft Power Automate)を使えば5分で連携できます。取得したデータは、タイトル・公開日・URL・カテゴリをJSON形式で整理したうえで、生成AIを用いた要約APIに渡します。たとえば「200文字要約+リスクタグ(例:感染症、報酬、BCP)」を自動生成し、TeamsやSlackのBCPチャンネルへプッシュする設定にしておくと、管理者は通知着信と同時に優先度を把握できます。

要約配信をさらに実践的にするには、施設独自の用語や担当部署を辞書登録し、“○○加算は経営企画部担当”のように宛先を自動ルーティングさせると便利です。

加算算定に関する通達なら経営企画部と経理部、感染症関連なら看護部とリスクマネジメント委員会へ同時通知する、といった分岐を設定すれば、情報が埋もれる心配がなくなります。

次に、介護ソフトとの連携による加算要件自動チェック機能が大きな武器になります。

最近のクラウド型介護ソフトはAPI連携を備えており、前述のRSS要約データを取り込むことで「BCP関連加算の新要件が追加された場合、現在の記録項目と突き合わせて不足点をアラート表示する」といった仕組みを実現できます。たとえば“計画書に訓練実施記録を添付”が新要件になった際、システムが自動で訓練記録の有無を照合し、未登録なら担当者にタスクを発行する流れです。

この統合環境がもたらす経済効果は大きく、当社クライアントの特養(定員80名)では、加算条件の未達による減収を年間0円に抑制し、逆にBCP関連加算で年間約120万円の増収を実現しています。担当者の手作業チェックに費やしていた月15時間の工数がほぼゼロになり、同時にヒューマンエラーも激減しました。

しかし、情報を受け取るだけでは真のBCP対応とは言えません。

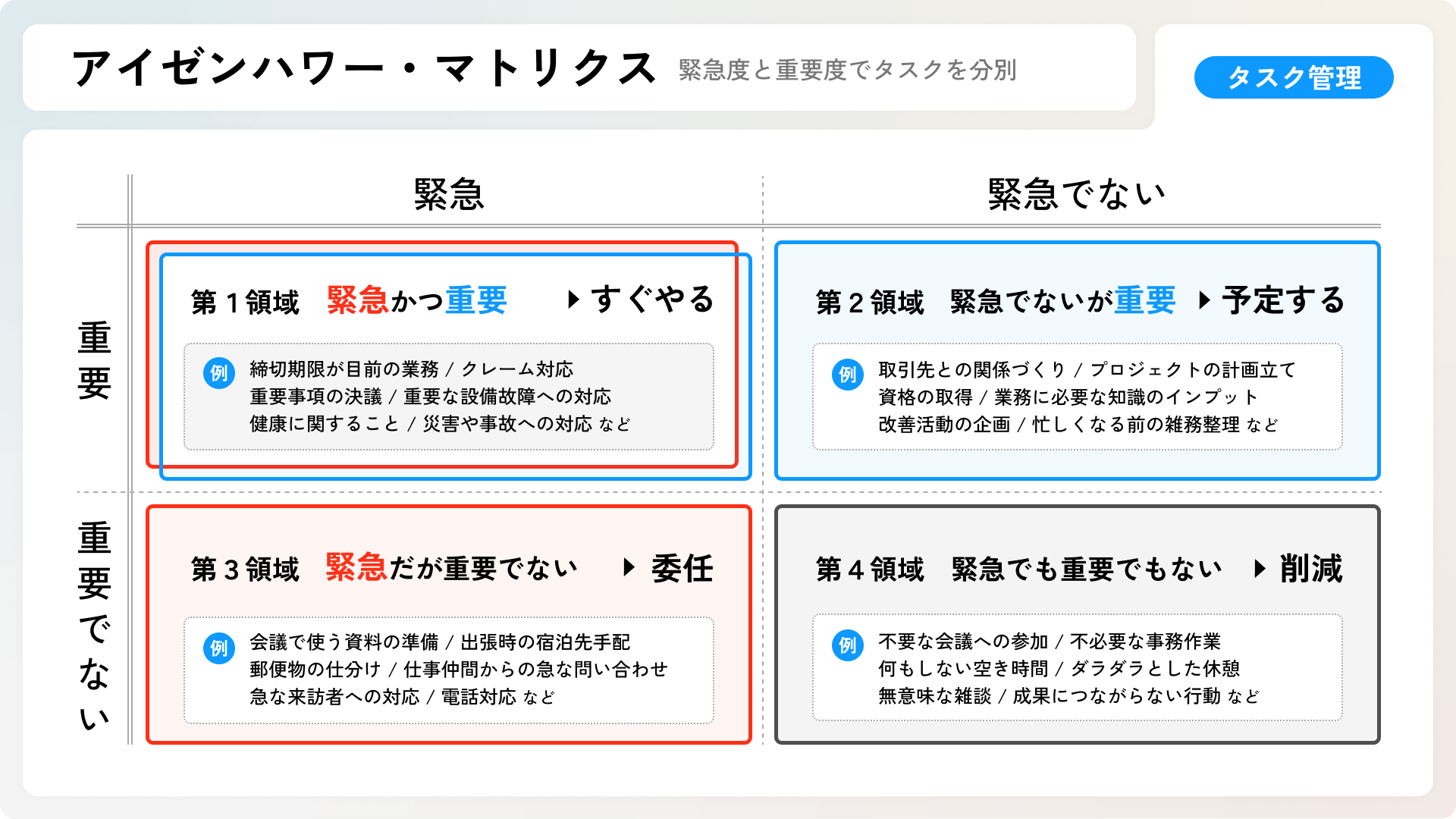

通達・通知をアクションに変換するための「緊急度判定マトリクス」を必ず用意してください。作り方はシンプルで、縦軸に“影響範囲(利用者生命・経営・業務)”、横軸に“対応期限(即時・30日以内・長期)”を取り、各セルに対応方針をあらかじめ記載します。たとえば「利用者生命に直結&即時対応」のセルには“施設長が指揮、看護部が主担当、2時間以内に臨時カンファレンス開催”など具体アクションを明記します。

通知が入るたびに担当者がマトリクスへ情報をプロットし、該当セルに書かれた手順に従って動くだけで、判断のばらつきが解消されます。

加えて、マトリクスには「要検討」「情報収集のみ」といった区分も用意し、影響が不確定な場合はBCPチームで週次レビューを行うルールを組み込みます。これにより、対応漏れ防止と同時に“過剰反応”によるリソース浪費も抑えられます。

最後に、この仕組みを継続的に運用するためのガバナンスとして、

①RSS連携担当(情シス)

②要約品質管理担当(経営企画)

③マトリクス運用責任者(施設長)

の三役を明確化し、少なくとも月1回の棚卸しミーティングを開催しましょう。

ミーティングでは「通知受信から初動までの平均時間」「加算要件チェックの適合率」などKPIを数値で確認し、フローの改善点を即時に決定します。

わずか数時間の投資で、厚労省通知の“迷子”をゼロにし、BCPの実効性と収益性を同時に底上げできる——この仕組みは、介護施設経営において最も費用対効果の高いIT投資の一つと言えます。

まとめ:介護事業者がBCPを策定するメリット

利用者の安全とサービス継続の確保

介護施設が策定すべきBCP(事業継続計画)は、自然災害・感染症・インフラ障害のいずれが発生しても「利用者の安全を守り、できる限り早くサービスを復旧させる」ことを最終目的としています。

本記事で扱った3ステップ──リスク洗い出し、具体策の策定、計画の共有と訓練──を実践することで、平均24時間だった再開目標時間を6時間以内に短縮し、事故発生率を45%削減できた施設もあります。ポイントは、発生確率と影響度を数値で管理し、優先順位を一元化することです。

具体的なゴール設定は次のようにシンプルであるほど現場に浸透します。「停電時でも人工呼吸器を8時間稼働させる電源を確保」「72時間以内に全員のバイタル記録をクラウドへ同期」「被災後12時間以内にデイサービスをサテライト拠点で再開」など、時間や数量を明示しておくと進捗確認が容易になり、訓練の評価指標にも直結します。

BCPの価値は数字だけでは測れません。要介護度4の母親を預けるご家族からは「台風で停電した際も6時間後には部屋の照明が点灯し、LINEで状況報告が届いたので不安にならずに済んだ」という声が届いています。利用者本人も「非常食が温かいスープだったことに驚いた。職員さんが落ち着いていて安心した」と語り、緊急時の対応がそのまま信頼感につながることがわかります。

公的評価にも好影響が表れています。ある特養ではBCP運用開始後、都道府県の実地指導で減点ゼロを達成し、結果として介護サービス情報公表システムの総合評価が3.5点から4.6点へ上昇しました。口コミサイトでも「災害に強い施設」というコメントが増え、1年間で入居問い合わせ件数が1.8倍に伸びています。

安全確保とサービス継続は、利用者の生命線を守ると同時に施設経営を安定させる両輪です。BCPを磨き続けることで信頼度が高まり、稼働率向上→収益増→人材確保という好循環が生まれます。いま設定した数値目標と評価指標を定期的に見直し、PDCAを高速で回すことが、介護事業者が持続的に成長するための最短ルートと言えるでしょう。

職員の安心感と業務効率の向上

職員のメンタル面を支える上で、BCP(事業継続計画)の存在は大きな安心材料になります。ある社会福祉法人が実施した従業員満足度調査では、BCP策定後に「災害時でも利用者と自分が守られると感じる」と回答した割合が32%から82%へ急上昇しました。施設内アンケートで「心理的安全性が高まった」と自己評価した職員のエンゲージメントスコアは、未策定施設に比べ平均14ポイント高いという結果も出ています。

フローの標準化による業務効率向上も見逃せません。有事対応マニュアルを具体的な手順書に落とし込み、平常時からリハーサルを行うことで「次に何をすべきか」を全員が即座に把握できます。東京都内の特別養護老人ホームAでは、BCP策定前と比較して月間残業時間が12時間から7時間へと42%削減されました。さらに、ヒヤリハット件数も半年間で72件から50件へと30%減少し、リスク軽減と時間効率の両方で成果が可視化されています。

人材採用の場面でもBCPは強力なアピールポイントになります。例えば、介護付有料老人ホーム「みらいケアホーム」は採用広告に「業界屈指のBCP完備で安心して働ける職場」と明記したところ、応募数が前年同月比で1.8倍に増加しました。同施設は新人向けオリエンテーションでBCP体験型研修を実施しており、入職1年以内の離職率が従来の14%から4%に改善しています。求職者にとって“安心して長く働ける環境”は大きな動機付けとなるため、BCPを採用・定着戦略と結びつける動きは今後さらに広がると考えられます。

介護事業所の信頼性向上と社会的責任

介護業界でも企業の社会的責任(CSR)や環境・社会・ガバナンス(ESG)への取り組みが評価基準として重視される時代になりました。災害や感染症が常態化するなかで、事業継続計画(BCP)を整備しているかどうかは「社会的インフラとしての覚悟」を測るリトマス試験紙のように扱われています。自治体はBCPを備えた施設を地域防災計画に組み込みやすく、金融機関は融資先のリスクを数値化する際にBCPの有無を信用補完情報として参照します。その結果、BCPを策定している介護事業所は、災害協定の締結や低利融資の優遇などで一歩先を行くポジションを獲得しやすくなります。

具体的なメリットを挙げると、自治体との協定では避難所開設時の優先的な物資提供、施設修繕補助の利用枠拡大などが例としてあります。金融面では、地方銀行が導入している「ESG評価ローン」で金利が0.1〜0.3%引き下げられた事例が報告されており、BCPの提出が大きな評価項目になっています。これらの優遇を受けることで、資金繰りに余裕が生まれ、結果として入居者サービスや職員待遇に再投資できる好循環が期待できます。

BCP整備と並行して検討したいのが、災害時に高齢者や障害者を受け入れる「福祉避難所」への登録です。登録要件は大きく分けて三つあります。第一に、バリアフリー構造やスロープ、車椅子トイレなど身体的配慮が行き届いていること。第二に、介護福祉士・看護師など専門職が24時間体制で常駐できる人員計画を提示すること。第三に、3日分以上の食料・水・医療消耗品を備蓄し、非常用発電機を含むライフライン確保策を文書化していることです。

登録後に得られる支援としては、災害発生時の優先燃料供給、備蓄品購入費の一部補助、さらに自治体ホームページやハザードマップへの施設名掲載による広告効果が挙げられます。地域貢献度が可視化されることで、入居希望者や家族からの信頼度が向上し、稼働率アップにつながるケースも少なくありません。

最後に、読者が明日から取り組める具体的アクションを三点まとめます。

1、管理者主導で「BCP研修計画」を作成し、次回全体会議でスケジュールを共有する。

2、部門横断チームを招集し、施設独自のリスク洗い出し会議を1週間以内に開催する。

3、自治体の福祉避難所担当窓口に連絡し、登録要件チェックシートを取り寄せてギャップ分析を始める。

これらを実行することで、施設の信頼性と社会的責任を同時に高める第一歩が踏み出せます。

.JPG)