法定研修は、介護現場の質を向上させるための基盤として欠かせない要素です。最新の法規制や介護技術に対応することで、職員の専門性を高め、利用者に対してより安全で質の高いサービスを提供することが可能になります。 本記事では、「法定研修で介護の質を劇的に向上させる5つのポイント」について詳しく解説します。これにより、介護施設の理事長や医師などの専門家が、法定研修を効果的に活用し、現場のニーズに応じた具体的な改善策を見つける一助となることを目指します。 現在、介護業界は高齢化社会の進展に伴い、サービスの質や職員のスキル向上への期待が高まっています。この背景から、法定研修の重要性がますます注目されており、効率的かつ効果的な研修プログラムの導入が求められています。

法定研修とは、介護施設で働く職員が法律に基づき義務付けられている研修プログラムのことです。これらの研修は、介護サービスの質を維持・向上させるために必要な知識や技能を職員に身につけてもらい、利用者に対する適切なケアを確保することを目的としています。 具体的には、身体的拘束の適正化や感染症予防、業務継続計画(BCP)策定など、多岐にわたる内容が含まれます。法定研修の実施は、介護職員のスキル向上や業務効率の改善に直結し、施設全体の運営にも良い影響を与えることが期待されます。

介護施設における法定研修は、法律や規則に基づき、職員が必要な知識や技能を体系的に習得するために実施されるものです。これらの研修は、施設全体のサービス品質向上や安全管理の徹底を目的としており、全職員を対象に定期的に行われます。 法定研修の内容は、介護業務の基本から最新の法令遵守まで多岐にわたり、施設の運営や職員の日常業務に直結した実践的な内容が含まれます。実際の介護現場においては、これらの研修を通じて職員のスキルアップにつながり、利用者へのサービスの質が向上しています。

法定研修の実施は、介護報酬に直接的な影響を与えます。適切な法定研修を行うことで、介護サービスの質が向上し、介護報酬の適正な算定が可能になります。 法定研修により職員の専門知識や技能が向上するため、介護サービスの質が高まり、介護報酬の基準に基づいた正確なサービス評価が行われるようになります。これにより、介護報酬の計算においても適正な評価が可能になり、施設の運営に必要な収入が確保しやすくなります。 一方、法定研修を未実施とすると、介護報酬に対して以下のような具体的なペナルティや減額措置が課せられる可能性があります:

介護報酬の減算措置

法令遵守違反による施設の信頼失墜

経営への直接的な経済的打撃

したがって、法定研修の適切な実施は、介護報酬の適正な取得と介護施設の健全な運営において不可欠です。

法定研修を未実施とすることは、介護施設にとって重大なリスクを伴います。以下に主なリスクを説明します。 法的リスクと罰則: 法定研修を実施しない場合、法律に基づく罰則が科されることがあります。具体的には、介護保険法違反による罰金や行政からの指導・改善命令などが挙げられます。

経済的・評判的リスク: 法定研修を欠くことで、介護報酬の減額や施設の信頼失墜につながります。介護報酬の減額は施設の収益に直接影響し、信頼の失墜は利用者数の減少や地域社会での評価低下を招きます。

介護サービスの質の低下: 研修を実施しないことで、職員のスキルや知識が不足し、結果として提供される介護サービスの質の低下につながります。これは利用者の満足度低下や事故発生リスクの増加を招きます。

法定研修は、介護職員にとって不可欠な知識や技術を提供する重要な機会です。具体的には、感染症予防の最新のガイドラインや身体的拘束の適正化に関する知識、認知症ケアの基礎技術など、多岐にわたる分野での知識を習得できます。また、業務継続計画(BCP)策定の方法や高齢者虐待防止に関する法規とその対応策についても深く学べます。これにより、介護現場で直面する様々な課題に対して、専門的なスキルと知識を持って対応できるようになります。 知識が向上することで、日常業務における効率性や利用者へのサービス品質が大幅に改善されます。例えば、感染症予防の知識を活用して、適切な防護対策を講じることで、施設内での感染拡大を防止できます。また、認知症利用者への適切なコミュニケーション技術を身につけることで、ストレスの軽減や生活の質の向上に寄与します。さらに、業務継続計画の策定スキルを活用することで、緊急時にも迅速かつ効果的な対応が可能となり、施設全体の運営安定化につながります。 継続的な研修は、介護職員の専門性を高めるだけでなく、職員のモチベーション維持やキャリアアップにも重要な役割を果たします。定期的な研修を通じて最新の知識や技術を習得することで、職員自身の成長を実感し、職場での自己効力感が向上します。また、研修を継続的に行うことで、介護施設全体としてもサービス品質の一貫性を保ち、競争力の向上につながります。長期的な視点で見たとき、継続的な研修は介護現場の持続可能な発展に欠かせません。

法定研修は、介護サービスの質を直接的に向上させる重要な役割を果たします。職員が最新の知識とスキルを習得することで、日々のケアにおける専門性が高まり、利用者一人ひとりに対するサービスの精度と効率が向上します。例えば、認知症介護の研修を受けた職員は、利用者の行動パターンを理解し、適切なコミュニケーション方法を用いることで、利用者の安心感を大幅に高めることができます。 具体的な事例として、感染症予防研修を受けた職員が適切な防護対策を実施することで、施設内での感染症発生率が著しく低下したケースがあります。また、業務継続計画(BCP)策定研修を通じて災害時の対応力が強化され、実際の災害発生時に迅速かつ効果的な避難行動が取れるようになった施設もあります。これらの事例は、研修が実際の業務にどれほど有効に活かされているかを示す良い例です。 サービスの質的向上は、施設の評判や利用者の信頼感にも大きな影響を与えます。高品質なケアを提供することで、利用者やその家族からの信頼が厚くなり、口コミや紹介による新規利用者の増加にも繋がります。また、信頼性の高い施設として認知されることで、地域社会との連携も強化され、長期的な運営の安定化が期待できます。

介護現場ではさまざまな課題があり、それらを効果的に解決するためには法定研修が不可欠です。法定研修は、施設運営や利用者ケアに直面する具体的な問題に対して、実践的かつ体系的なアプローチを提供するものです。これにより、介護職員は日々の業務において直面する課題に対し、適切な対応策を身につけることが可能になります。 法定研修は、介護現場が抱えるさまざまな課題に対して多角的な解決策を示します。例えば、認知症ケアに関する研修では、利用者の行動理解やコミュニケーション技術の向上を図る内容が含まれています。また、感染症予防研修では、最新の予防策や対応手順を学ぶことで、施設内での感染拡大を防止するための具体的なスキルを習得します。さらに、業務継続計画(BCP)研修では、災害時や緊急時における迅速かつ効果的な対応方法を学び、施設の安定運営を支える能力を強化します。 実際の改善事例として、ある介護施設では法定研修を導入後、認知症利用者への対応が劇的に向上しました。研修を通じて職員が学んだコミュニケーション技術を活用することで、利用者の不安や混乱を軽減し、結果として利用者満足度の向上につながりました。また、感染症予防研修を受けた職員の実施する衛生管理の徹底により、過去一年間で感染症の発生率が大幅に低下しました。これらの成功事例は、法定研修が介護現場の課題解決において高い有効性を持つことを示しています。

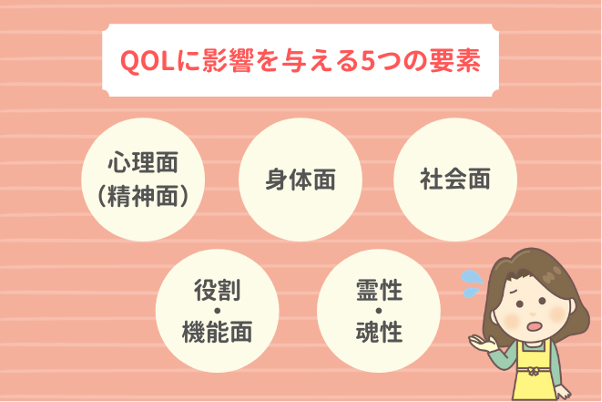

身体的拘束等の適正化研修は、介護施設において利用者の権利と尊厳を守るために非常に重要な研修です。この研修では、身体的拘束の定義とその適正化の必要性について深く理解します。身体的拘束とは、利用者の自由な動きを制限する行為を指し、適正に行われなければ利用者のQOL(生活の質)を低下させる可能性があります。 研修では、具体的な技術や知識を習得することが中心です。これには、身体的拘束を行う際の適切な手順や代替手段の活用方法、緊急時の対応策などが含まれます。また、法的な規制や倫理的な観点からも身体的拘束の適正化が求められるため、これらの知識をしっかりと身につけることが重要です。 身体的拘束の適正化は、利用者のQOL向上や施設自体のリスク低減に大きくつながります。適切な拘束の管理と代替手段の活用により、利用者はより自由に、安全に生活することができ、施設は事故や法的リスクを回避できます。このように、身体적拘束等の適正化研修は、介護現場における質の高いケア提供と施設運営の安定に不可欠なものです。

感染症予防研修は、介護施設における感染症の拡大を防ぎ、利用者と職員の健康を守るために不可欠な教育プログラムです。本研修では、感染症の基本的な知識や最新のガイドラインについて学び、常に変化する感染症対策の最新情報を把握します。これにより、職員は効果的な感染予防策を理解し、実践する能力を身につけます。 研修では、手指衛生の徹底、適切な個人防護具の使用、および感染源の適切な管理など、具体的な予防策や迅速な対応方法について詳しく取り扱います。これにより、日常業務において感染リスクを最小限に抑えるための具体的なスキルを職員が身につけます。 実際の事例を通じて、研修の実施がどのように感染症のまん延防止に貢献するかを具体的に示します。例えば、新型コロナウイルスのパンデミック時には、効果的な感染予防研修が感染拡大を抑制し、施設内の安全を維持する鍵となりました。このような体系的な研修は、介護現場の安全性と信頼性の向上に直結します。

業務継続計画(BCP)策定研修は、災害や緊急時における介護施設の運営を継続するための計画を体系的に策定するための重要な研修です。この研修では、BCPの基本概念とその重要性について深く理解し、施設全体のリスクマネジメント能力を向上させることが目的です。 研修プログラムでは、具体的なBCP策定方法や実践的な手法を学びます。これには、リスク評価、対応策の設計、緊急時の連絡体制の構築など、実際の災害時に迅速かつ効果的に対応するための具体的なステップが含まれます。また、ケーススタディを通じて、さまざまなシナリオにおける業務継続のための対策を検討し、実務に活かす方法を習得します。 さらに、研修では災害時や緊急時における業務継続のための具体的な対策についても詳しく解説します。これには、非常時の資源管理、避難計画の策定、重要業務の優先順位付けなどが含まれ、施設の安全性とサービスの質を維持するための具体的なアプローチが紹介されます。効果的なBCPの策定により、介護施設は予期せぬ事態にも柔軟かつ迅速に対応できる体制を整えることが可能になります。 令和6年度から義務化された新たな研修

高齢者虐待防止に関する研修は、介護施設における重要な取り組みの一つです。高齢者虐待とは、高齢者に対する身体的、精神的、経済的な虐待やネグレクトを指し、その発生は介護現場だけでなく、社会全体に深刻な影響を及ぼします。近年、高齢化社会が進展する中で、高齢者虐待の認知度は高まってきており、効果的な防止策の実施が求められるようになっています。 本研修では、高齢者虐待の防止策と早期発見の方法について詳しく学びます。具体的には、以下のような内容が含まれます: 高齢者虐待の種類とその兆候の認識方法 効果的なコミュニケーション技術と信頼関係の構築 虐待発生時の迅速な対応手順と報告体制の整備 これらの防止策は、職員が日常業務の中で実践できる具体的な方法として提供され、早期に問題を発見し、適切な対応を取るためのスキルを身につけることが目的です。 さらに、具体的なケーススタディや対応方法を通じて、実務に直結する知識と経験を養います。実際の事例を基にしたディスカッションやロールプレイングを通じて、職員は現場で直面する可能性のある状況に対する適切な対応方法を学びます。これにより、研修で得た知識を即座に実践に移すことができ、施設全体として高齢者虐待の防止に向けた取り組みを強化することが期待できます。

認知症介護基礎研修は、介護職員が認知症の基本的な理解とその特徴を深めるために不可欠な研修です。認知症の症状や進行過程、利用者の行動パターンを正確に把握し、適切な対応ができる基盤を築くことを目的とします。 この研修では、認知症介護の基本技術や効果的なコミュニケーション方法を体系的に学びます。具体的には、非言語コミュニケーションの活用法、利用者のストレスを軽減する方法、そして日常生活における安全な介護手法などが含まれます。 認知症利用者への適切なケアを実践することで、施設全体のサービス品質が向上し、利用者およびその家族からの信頼も高まります。これにより、介護現場の環境が改善され、職員の満足度や働きがいの向上にも繋がります。

災害時における介護施設のリスクは多岐にわたり、利用者の安全確保や施設の業務継続が最優先課題です。地震や台風、火災などの自然災害だけでなく、人為的災害も含め、あらゆるリスクに対する対策が必要です。これにより、利用者や職員の生命と健康を守るとともに、施設の信頼性を維持することが可能になります。 災害対策研修では、具体的な災害対応手順や避難計画の策定方法について学びます。例えば、迅速な避難誘導方法や緊急時の連絡体制の構築、避難後の対応策など、実務に直結する内容が盛り込まれています。さらに、業務継続計画(BCP)の策定方法を通じて、災害発生時でも介護サービスを持続的に提供できる体制を整える方法を習得します。 実際の災害時には、研修で学んだ対応策が迅速かつ効果的に実行されることで、被害の最小化や迅速な業務復旧が実現できるのです。例えば、過去の地震や台風時において、事前に策定された避難計画に基づき、混乱を防ぎながらスムーズに避難を完了させた事例があります。これらの成功例は、研修の実効性を強く裏付けるものであり、継続的な災害対策の強化が介護施設の安全と信頼性向上に不可欠なのです。

認知症ケアとは、認知症を抱える高齢者に対して、日常生活の支援や心理的サポートを提供し、彼らの生活の質を維持・向上させるための総合的な介護方法です。認知症は進行性の神経変性疾患であり、記憶力や判断力、言語能力などが徐々に低下していきます。このため、認知症ケアは単なる身体的な介助だけでなく、利用者の精神的な安定や社会的なつながりを保つための工夫が求められます。社会的背景としては、高齢化社会の進展に伴い、認知症患者の増加が深刻な問題となっており、これに対応するための専門的なケアの必要性がますます高まっています。 認知症ケアは、介護サービス全体に大きな影響を与えます。具体的には、介護職員の専門性の向上やケアの質の向上に直結します。認知症患者は一人ひとり症状が異なるため、個別対応が不可欠であり、これにより介護スタッフの柔軟な対応力やコミュニケーション能力が求められます。また、認知症ケアを充実させることで、利用者の自立支援や生活の質の向上が図られ、結果として施設全体の評価や信頼性の向上にも寄与します。さらに、家族へのサポートや地域との連携も強化され、包括的なケア体制の構築が促進されます。 高齢化社会において、認知症ケアの重要性は今後さらに増していくと予想されます。高齢者人口の増加に伴い、認知症患者の数も増加し、これに対応するための専門的なケアの需要が高まります。将来的には、テクノロジーの導入や新しいケアモデルの開発が進むことで、より効果的かつ効率的な認知症ケアが実現されることが期待されます。また、地域包括ケアシステムの中での認知症ケアの位置づけが見直され、予防や早期介入の重要性が強調されるようになるでしょう。これにより、認知症ケアが介護現場の中心的な役割を果たし、持続可能な介護サービスの提供に貢献することが期待されます。

プライバシー保護と倫理遵守は、介護施設における信頼性とサービスの質を維持するために不可欠です。以下に、その主要なポイントを詳しく解説します。

介護施設では、利用者一人ひとりのプライバシーを尊重し、個人情報を適切に管理することが求められます。プライバシーの侵害は信頼の喪失につながり、施設の評判や利用者の安心感に悪影響を与える可能性があります。適切なプライバシー保護は、利用者の尊厳を守り、質の高いケアを提供する基盤となります。

職員は、個人情報保護法をはじめとする関連法規を遵守するための倫理規範を学びます。具体的には、情報の収集・利用・提供に関する適切な手続きや、利用者の意思を尊重するコミュニケーション方法などが含まれます。また、職員間での情報共有においても、必要最低限の情報に限定するなどの配慮が求められます。

過去のプライバシー侵害事例を分析し、同様の問題が再発しないように防止策を講じます。具体的な対策としては、情報管理システムの強化や、職員への定期的な研修の実施、監査の導入などが挙げられます。また、緊急時の対応マニュアルを整備し、迅速かつ適切な対応ができる体制を構築することも重要です。

事故予防と感染症対策は、介護現場において利用者と職員の安全を確保するために欠かせない要素です。ここでは、介護現場で発生しうる一般的な事故の種類とその原因、事故予防のための具体的な対策やプロトコル、さらに感染症対策と事故予防がどのように連携して安全を守るかについて詳しく解説します。

1. 介護現場における一般的な事故の種類とその原因介護現場では、以下のような一般的な事故が発生する可能性があります:

転倒事故: 認知症や運動能力の低下によるバランスの崩れが原因となることが多いです。

移動事故: ベッドから車椅子への移動時や、器具の取り扱い不備による事故が発生します。

薬剤ミス: 投薬量の誤りや、薬剤の取り違えなどが原因で健康被害が生じることがあります。

機器の誤使用: 医療機器や介護用品の誤使用による事故も少なくありません。

これらの事故は主に以下の要因によって引き起こされます:

環境要因: 床の滑りやすさ、不適切な照明、障害物の存在などが転倒や移動事故の原因となります。

人為的要因: 職員の疲労や注意力の低下、適切なコミュニケーション不足によるミスが発生の一因となります。

利用者の健康状態: 認知症や運動能力の低下などにより、利用者自身が事故を起こしやすくなる場合があります。

2. 事故予防のための具体的な対策やプロトコル事故を未然に防ぐためには、以下のような具体的な対策やプロトコルの導入が効果的です:

環境整備: 床の滑り止め、適切な照明設置、通路の確保などを行い、転倒リスクを低減します。

職員教育: 定期的な研修を実施し、安全管理の意識を高め、事故発生時の対応方法を共有します。

利用者評価: 各利用者の健康状態やリスク要因を評価し、個別のケアプランを策定します。

コミュニケーションの強化: 職員間での情報共有を徹底し、連携を強化することでミスを防ぎます。

定期的な設備点検: 医療機器や介護用品の定期点検を行い、不具合や故障を早期に発見・修理します。

3. 感染症対策と事故予防が連携して利用者と職員の安全を守る方法感染症対策と事故予防は一見異なる取り組みのように見えますが、両者は連携して実施することで、より安全な介護環境を構築することができます。以下の点で相乗効果が期待できます: 健康維持による注意力の向上: 適切な感染症対策により職員の健康が保たれることで、注意力や集中力が向上し、事故防止に繋がります。 清潔な環境維持: 感染症対策としての清掃や消毒が徹底されることで、床面の滑りやすさの軽減や、障害物の排除にも寄与します。 ストレス軽減: 職員が安心して働ける環境が整うことで、ストレスが軽減し、ミスの発生率を低下させます。 これにより、感染症の拡大防止と事故の防止が同時に達成され、利用者と職員双方の安全が強化されます。

年間研修計画の作成と運用は、介護施設における継続的な職員の能力向上とサービス品質の維持・向上に欠かせない重要なプロセスです。効果的な年間研修計画を立案することで、施設全体の運営効率が高まり、職員一人ひとりの専門性が強化されます。また、研修の優先順位やスケジュール設定を適切に行うことにより、計画の実行と進捗管理が円滑に進み、継続的な改善が可能となります。本節では、年間研修計画の作成手順から運用方法まで、具体的なステップをご紹介します。

効果的な研修計画を立てるためには、まず施設のニーズを正確に把握することが不可欠です。現場で直面している課題や職員のスキルギャップを分析し、それに基づいて適切な研修テーマを選定します。例えば、認知症ケアの質向上が必要とされる場合は、認知症介護基礎研修を優先的に計画に組み込むことが考えられます。 次に、研修の目標設定と成果指標を明確にすることが重要です。具体的な目標を設定することで、研修の効果を測定しやすくなります。例えば、「介護職員の認知症対応スキルを向上させる」という目標に対して、「研修後のアンケートで職員の認知症対応に対する理解度を80%以上にする」といった具体的な成果指標を設定します。 最後に、研修計画を実行可能な形に落とし込むための具体的な手法やツールを導入します。年間研修スケジュールを作成し、オンライン研修やeラーニングを活用することで、職員が柔軟に学習できる環境を整えます。また、研修管理システムを利用して進捗状況を管理し、効果的なフィードバックを行うことで、継続的なスキル向上を図ります。

法定研修を効果的に実施するためには、適切な実施時期の選定が不可欠です。研修のタイミングを正しく設定することで、職員の理解度や参加意欲を高め、研修効果を最大化することが可能になります。 以下に、研修の実施時期を選ぶ際に考慮すべき主なポイントを示します。 研修の実施時期を選ぶ際の考慮事項職員の業務負担やシフト状況を考慮し、研修が業務に支障をきたさない時期を選定する。 過密な研修スケジュールを避け、職員が十分に内容を吸収できる余裕を持たせる。 重要な法改正や新たなガイドラインの発表時期に合わせて研修を実施し、最新の情報を提供する。 利用者の状況や季節的要因、施設の運営状況に応じた研修タイミング利用者の健康状態やケアの需要を考慮し、繁忙期を避けた研修日程を設定する。 季節的な要因(例えば、冬季のインフルエンザ流行時期など)に合わせて予防策に関する研修を優先的に行う。 施設の運営状況(新規サービス導入時や組織変更時など)に応じて、必要な研修をタイムリーに実施する。 効果的な研修開催のためのスケジューリング方法年間研修計画を策定し、各研修の実施時期を前もってスケジュール化する。 複数の研修を同時に行う場合は、関連性の高い研修を連続して実施することで、学習内容の定着を図る。 オンライン研修やeラーニングを活用し、職員が自分のペースで学習できる環境を整える。 適切な実施時期の選定は、研修の効果を高めるだけでなく、職員のモチベーション維持や業務効率の向上にも寄与します。綿密なスケジュール管理と柔軟な対応を心がけ、効果的な研修運営を実現しましょう。

研修資料の準備は、効果的な法定研修の実施において欠かせない要素です。まず、研修の目的に合わせた内容設計が重要であり、職員が理解しやすい構成や視覚的に分かりやすい資料作りを心がける必要があります。具体的な事例や図表を用いることで、複雑な概念も容易に伝えることが可能です。 研修資料の形式には、印刷物とデジタル資料の両方を活用することが推奨されます。印刷物は持ち運びやすさと手軽に参照できる点で有用であり、デジタル資料はインタラクティブなコンテンツや最新情報の迅速な更新が可能です。内容の充実度も重要であり、必要な情報を網羅しつつ、冗長にならないバランスを保つことが求められます。 研修後の資料活用やフォローアップも研修効果の持続において重要な役割を果たします。研修資料は職員が後日復習する際の参考資料として活用できるよう、アクセスしやすい形で保存・共有しておくことが必要です。また、研修内容を実際の業務に適用する際のガイドラインとしても機能させることで、学んだ知識とスキルの定着を促進します。

eラーニングの導入には多くのメリットが存在します。まず、オンライン研修の利便性とアクセスのしやすさが挙げられます。インターネット環境さえあれば、時間や場所に縛られずに研修に参加することが可能です。これにより、職員は業務の合間や自宅からでも効率的に学習を進めることができ、研修の柔軟性が大幅に向上します。 次に、eラーニングが提供する柔軟な学習環境や自己ペースでの学習可能性です。従来の対面式研修では、一斉に進行するため、個々の理解度や学習速度に差が出やすいですが、eラーニングでは各職員が自分のペースで学習を進められます。また、必要に応じて内容を繰り返し確認することができるため、習得度を高めることが可能です。このような柔軟性は、職員のスキル向上に直結します。 さらに、eラーニングはコスト削減や研修の効率化にも大きく貢献します。物理的な教材や会場費、講師費用などのコストを削減できるだけでなく、一度作成したコンテンツを複数回利用することが可能です。また、研修のスケジュール管理が容易になり、急な欠勤やシフト変更にも対応しやすくなります。例えば、ある介護施設ではeラーニングを導入することで、研修関連のコストを約20%削減し、職員の学習時間を効率的に活用できるようになりました。

介護施設の運営において、研修コストの削減は重要な課題です。助成金制度の活用は、効果的にコストを抑える有力な手段の一つです。まず、利用可能な助成金制度には、国や地方自治体が提供するものがあります。例えば、介護職員処遇改善加算や人材確保支援助成金などがあり、これらは介護職員の研修や給与向上に直接的な支援を提供します。これらの助成金は、施設の規模や提供するサービス内容に応じて異なる要件が設定されているため、自施設に適した制度を選択することが重要です。 助成金の申請手続きには、いくつかのステップと条件があります。まず、申請書類の準備が必要であり、これは事業計画書や研修内容の詳細を含むことが一般的です。また、申請期限や必要な添付書類の確認も欠かせません。例えば、介護職員処遇改善加算を申請する場合、介護職員の給与明細や研修実施の証明書類が必要となります。申請条件としては、施設が一定の基準を満たしていることや、研修の具体的な目的と計画が明確であることが求められます。 助成金を活用することで、研修コストの大幅な削減が可能です。具体例として、認知症介護基礎研修の実施費用を助成金でカバーすることが挙げられます。これにより、施設は研修プログラムを充実させつつ、予算の圧迫を避けることができます。また、助成金を利用することで、職員のスキルアップに必要な投資を行いやすくなり、結果としてサービスの質向上にも繋がります。さらに、助成金制度を活用することで、長期的なコスト管理が容易になり、経営の安定化にも寄与します。

研修の意義を職員に伝えるためには、まず研修の重要性や目的を明確に伝えるコミュニケーション方法が不可欠です。具体的には、定期的なミーティングや個別面談を通じて、研修が職員一人ひとりのスキル向上やキャリア発展にどのように寄与するかを具体的に説明します。また、研修の目的を視覚的に理解しやすい資料やプレゼンテーションを活用することで、職員の理解を深めることができます。 さらに、研修参加のメリットや期待される成果を具体的に示すことが重要です。例えば、研修を通じて習得できる新しい技術や知識が日常業務にどのように役立つか、またそれによって利用者へのサービス品質が向上し、施設全体の評価が高まることを具体例とともに紹介します。これにより、職員は研修参加の意義を実感しやすくなります。 最後に、職員の理解と協力を得るためには、効果的なプレゼンテーションや説明資料の作成が求められます。研修の内容や目的をわかりやすく整理したスライドを作成し、参加者が自らの成長と施設の発展を結び付けて理解できるよう工夫します。また、双方向のコミュニケーションを取り入れ、職員からの質問や意見を積極的に取り入れることで、研修への積極的な参加意識を醸成します。

研修終了後のフィードバックと評価は、研修プログラムの効果を測定し、継続的な改善を図るために不可欠です。フィードバックを通じて、研修内容や実施方法の適切性を確認し、参加者のニーズに応じた調整を行うことが可能になります。 効果的なフィードバック収集方法として、以下の手段が挙げられます: アンケート調査:研修終了後に参加者に対して匿名で意見を収集し、具体的な改善点や良かった点を把握します。 個別インタビュー:少人数または個別にインタビューを行い、深い洞察や具体的なフィードバックを得ます。 グループディスカッション:参加者同士で意見を交換し、多角的な視点からのフィードバックを収集します。 収集した評価結果は、研修内容の改善や次回研修の計画に直接反映させます。具体的には、以下のステップを踏むことが効果的です: データ分析:アンケートやインタビューの結果を分析し、主要な課題や成功点を特定します。 改善策の立案:分析結果に基づき、研修内容や方法論の具体的な改善策を策定します。 フィードバックの共有:改善策を関係者と共有し、次回研修への具体的なアクションプランを設定します。 このように、フィードバックと評価を効果的に活用することで、研修プログラムの質を向上させ、介護職員の能力開発と業務効率化を支援します。

研修を通じて職員間のコミュニケーションを効果的に促進することは、介護施設におけるチームワーク向上に不可欠です。チームビルディングや協働作業の重要性を理解し、実践することで、職員同士の信頼関係が強化され、業務の効率化が図れます。例えば、定期的なワークショップやグループ活動を導入することで、互いの意見交換が活発になり、結果として介護サービスの質が向上します。

高齢者虐待は、介護現場における深刻な問題であり、その現状は年々増加傾向にあります。虐待の発生は被害者の生活の質を低下させるだけでなく、介護施設全体の信頼性にも大きな影響を及ぼします。法定研修を通じて、虐待防止に向けた具体的な対策を講じることが求められています。 研修を通じた高齢者虐待防止の具体的な方法としては、職員への適切な教育と意識改革が挙げられます。具体的には、以下のような取り組みが効果的です: 虐待の兆候や種類の識別方法の習得 適切な報告手順と対応策の理解 被害者支援のためのコミュニケーション技術の向上 過去の事例を基にした効果的な虐待防止策の実施では、早期発見と迅速な対応が鍵となります。具体的な成功事例として、定期的な職員研修の実施や、内部通報システムの整備により、虐待の発生を未然に防ぐことが可能となりました。これらの取り組みを継続的に行うことで、介護現場における虐待防止の文化を醸成し、利用者の安全と尊厳を守ることができます。

現在、高齢者虐待は社会全体で深刻な問題となっており、最新の統計によると全国で年間約〇〇件の虐待事例が報告されています。この数字は高齢化社会の進行とともに増加傾向にあり、特に家庭内での虐待が目立っています。高齢者の孤立や介護負担の増大が、虐待発生の一因となっていることが指摘されています。 高齢者虐待が発生する主な原因としては、介護者の精神的・身体的なストレス、経済的困難、認知症などの健康問題、そして家庭内でのコミュニケーション不足が挙げられます。これらの背景には、介護者自身のサポート不足や社会的な支援体制の不備が影響しており、加えて高齢者本人の社会的地位の低下や孤立が虐待を助長する要因となっています。 現行の対策としては、介護職員への教育・研修プログラムの実施や、虐待防止のための法律の整備が進められています。しかしながら、これらの対策にはいくつかの限界点が存在します。例えば、研修内容が実際の現場に十分に適応していないことや、法的措置の実効性が十分に発揮されていないケースが報告されています。今後は、より効果的な研修の充実や、地域コミュニティとの連携強化など、包括的な改善策が求められます。

虐待防止研修は、介護施設において不可欠なプログラムであり、職員が高齢者虐待の兆候を早期に認識し、適切に対応するための知識と技能を身につけることを目的としています。以下では、虐待の種類や兆候の認識方法、虐待発生時の対応手順や報告義務、そして予防策や職員の意識向上を図るための具体的なトレーニング方法について詳しく解説します。 1. 虐待の種類や兆候の認識方法虐待には身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待、ネグレクト(放置)が含まれます。身体的虐待は、故意に身体に害を与える行為を指し、瘀傷や骨折などの傷がその兆候となります。心理的虐待は、言葉や態度で精神的に苦痛を与えるもので、利用者の急激な気分変動や不安感が見られることがあります。性的虐待は、性的な接触や行為を強要するものであり、困惑や恐怖を感じる様子が兆候として現れます。経済的虐待は、利用者の財産を不正に取得することを意味し、財務状況の急変が疑われる場合があります。ネグレクトは、必要なケアを怠ることであり、体重減少や不衛生な状態がその兆候となります。これらの虐待の兆候を職員が早期に発見し、適切に対応するためには、継続的な観察と報告が不可欠です。 2. 虐待発生時の対応手順や報告義務虐待が疑われる場合、職員は迅速かつ適切に対応する必要があります。まず、利用者の安全を確保し、状況を冷静に評価します。次に、施設内の上司や管理者に報告し、必要に応じて外部の専門機関や警察に連絡します。報告義務は法的に定められており、適切な手続きを踏むことが求められます。また、虐待の事実が確認された場合、加害者に対する対処や再発防止策の策定が必要です。これには、加害者への適切な指導や処分、職員全体への再教育などが含まれます。報告手順を明確にし、全職員がその重要性を理解することで、虐待の早期発見と迅速な対応が可能となります。 3. 予防策や職員の意識向上を図るための具体的なトレーニング方法虐待を未然に防ぐためには、職員一人ひとりの意識向上が重要です。具体的なトレーニング方法としては、以下のようなものがあります。まず、定期的なワークショップやセミナーを開催し、最新の虐待防止に関する知識を共有します。次に、ロールプレイやシミュレーションを通じて、実際の場面での対応方法を実践的に学びます。さらに、eラーニングを活用して、職員が自己ペースで学習できる環境を整えることも効果的です。また、定期的な評価とフィードバックを行い、職員の理解度や対応力を継続的に向上させることが求められます。加えて、職場内でのコミュニケーションを促進し、互いにサポートし合う風土を築くことで、虐待防止の意識を高めることが可能です。これらの取り組みにより、施設全体として虐待のない安全な環境を維持することができます。

介護職員の意識改革は、利用者の安全とケアの質を確保する上で欠かせない要素です。 特に、虐待防止に向けて職員の意識を高めることは、信頼性の高い介護サービスを提供するために重要です。意識改革を通じて、職員一人ひとりが利用者の尊厳を尊重し、適切なケアを提供する姿勢を身につけることが求められます。 意識改革を促進するためには、定期的な研修やワークショップの実施が効果的です。具体的には、事例を用いたディスカッションセッションやロールプレイングを通じて、職員が自らの行動を見直す機会を提供します。また、上司やリーダーによる継続的なフィードバックとサポートも重要であり、職場全体での意識の共有が求められます。 このような意識改革の取り組みは、実際の介護現場において多くのポジティブな影響をもたらします。具体例として、職員間のコミュニケーション改善やチームワークの向上が挙げられ、結果として利用者へのサービス品質が向上します。また、職員の仕事に対する満足度が高まり、職場の離職率の低下にも繋がることが報告されています。

認知症介護基礎研修は、介護職員にとって不可欠な知識とスキルを提供し、質の高いケアを実現するための基盤となります。この研修を通じて職員は、認知症の症状や進行段階を正しく理解し、利用者一人ひとりに適した対応方法を身につけることができます。適切な研修を受けた職員は、認知症利用者とのコミュニケーション能力を向上させ、日常生活の支援においても的確な判断と対応ができるようになります。 研修内容は、認知症の基礎知識から具体的な介護技術、コミュニケーション方法まで多岐にわたります。具体的な学習成果としては、認知症患者の行動パターンや心理状態の理解、デリケートな状況での適切な対応方法、さらには介護現場でのストレス管理やチーム内での効果的な連携方法などが含まれます。これらの学びにより、職員は実務に直結したスキルを習得し、日々の介護業務に自信を持って臨むことができます。 認知症利用者への適切な対応は、施設全体のサービス品質を大きく向上させる要因となります。研修を通じて得た知識とスキルを活用することで、利用者の安心感や満足度が高まり、信頼関係の構築につながります。また、適切な対応により事故やトラブルの発生を未然に防ぎ、職員間のコミュニケーションも円滑になります。結果として、施設全体としてのサービス提供能力が向上し、利用者からの評価も高まることで、地域社会における信頼性と評判の向上にも寄与します。

認知症利用者への対応スキル向上は、介護職員にとって非常に重要な課題です。認知症利用者は、通常の利用者とは異なるニーズや行動パターンを持っており、これらを理解することが質の高いケアを提供するための基本となります。利用者一人ひとりの症状や反応を正確に把握することで、個別に適した対応が可能となり、利用者の安心感や信頼感を高めることができます。 効果的なコミュニケーション技術や介護方法の習得もスキル向上に欠かせません。具体的には、非言語コミュニケーションの活用や、認知症に適した会話方法、ストレスマネジメント技法などが挙げられます。これらの技術を身につけることで、利用者との円滑なコミュニケーションを図り、日常生活の質を向上させることが可能となります。 スキルの向上は、利用者の生活の質(QOL)の向上や職員の業務効率化にも大きく寄与します。例えば、適切なコミュニケーション技術を用いることで、利用者の不安やストレスを軽減し、介護現場でのトラブルを減少させることができます。また、職員自身が自信を持って対応できるようになることで、業務の効率化や職場の雰囲気の改善にも繋がります。このように、認知症利用者への対応スキル向上は、利用者と職員双方にとって多大なメリットをもたらします。

認知症ケアにおける事業所の基本的な役割は、利用者一人ひとりの認知症の進行度や個別のニーズに合わせたケアプランの策定と実施を行い、尊厳を保ちながら快適な生活環境を提供することです。組織としての支援体制を整備し、介護職員に対する継続的な研修や勉強会を導入することで、最新の知識と技術の習得を促進し、職員のスキル向上とモチベーションの維持を図ります。さらに、事業所全体での取り組みにより、チームとして一貫したケアを提供し、利用者満足度を高めるとともに、介護サービスの質の向上に寄与します。これにより、利用者とその家族に対して安心・信頼できるサービスを提供し、地域社会における認知症ケアの質的向上を推進します。

現在、介護施設における感染症対策は、多層的なアプローチを採用しています。まず、施設内での定期的な手洗いや消毒の徹底が求められており、アルコール消毒液の設置や手洗いスポットの増設などの施策が実施されています。 具体的な対策としては、マスクの着用の義務化や、個人防護具(PPE)の適切な使用が挙げられます。また、施設内の換気システムの改善や、利用者と職員の健康状態のモニタリングも重要な施策となっています。 しかしながら、現状の感染症対策にはいくつかの課題が存在します。例えば、職員の意識のばらつきや、感染症対策に必要な資材の確保が難しい場合があります。さらに、入居者の高齢化や基礎疾患の増加により、感染症が蔓延しやすい環境にあるため、対策の強化が求められています。 今後の改善点としては、最新の感染症情報の共有や、定期的な研修の実施を通じて、職員の知識と技術の向上を図ることが挙げられます。また、感染症対策の効果を定量的に評価し、施策の改善に反映させることが重要です。

災害時の対応力を高める研修は、介護施設の利用者と職員の安全を確保するために不可欠です。本研修では、災害時におけるリスクの特定と必要な対応策の策定、具体的な災害対応手順や避難計画の策定方法、さらに実際の災害対応事例を基にした効果的な対応力の強化について学びます。 まず、災害時における介護施設のリスク評価と対応策の明確化が重要です。施設の立地や建物の構造、利用者の状態を考慮し、適切なリスク管理計画を策定します。 次に、研修では具体的な災害対応手順や避難計画の策定方法について詳しく解説します。迅速かつ安全な避難を実現するための避難ルートの確保や緊急連絡体制の整備など、実務に直結するスキルを習得します。 最後に、実際の災害対応事例を分析し、効果的な対応力強化方法を論じます。過去の事例から学び、現場の課題を解決するための具体的な改善策を導入し、災害時の対応力を向上させます。

業務継続計画(BCP)とは、予期せぬ災害や緊急事態が発生した際にも、介護施設の運営を中断させずに継続するための具体的な計画を指します。BCPの策定は、施設全体の安全性と信頼性を確保する上で欠かせない要素であり、利用者や職員の生命と健康を守るための基本的な取り組みです。 研修では、BCPの策定方法や実践手法について体系的に学びます。具体的には、リスクアセスメントの実施、重要業務の特定、代替手段の確立、緊急時の連絡体制の構築などのステップを通じて、実効性の高いBCPを作成する方法を習得します。また、シミュレーション訓練やケーススタディを通じて、理論だけでなく実際の現場で直面する課題に対応するスキルも身につけます。 BCPの実践により、災害時や緊急時でも介護施設の業務を維持することが可能になります。例えば、地震発生時には迅速な避難計画により利用者の安全を確保し、停電時にはバックアップ電源の確保で医療機器の運用を続けることができます。これにより、施設の信頼性が向上し、利用者やその家族からの信頼も獲得することが可能となります。

近年、法定研修制度の改正が実施され、これが介護施設や職員に与える影響は避けられません。本セクションでは、最新の研修制度改正内容を具体的に解説し、これらの改正が現場にどのような変化をもたらすかを分析します。また、改正に対応するための具体的な対策や準備方法についても提案します。

過去3年間にわたる研修制度の改正は、介護現場のニーズや社会的要請に応じて柔軟に対応されてきました。以下では、各年ごとの主要な改正ポイントとその背景、目的について詳しく解説します。 過去3年間の研修制度改正の主なポイントは以下の通りです。 令和4年度: 業務継続計画(BCP)の策定が義務化され、災害時の対応力強化が図られました。 令和5年度: 高齢者虐待防止に関する研修が新たに義務化され、職員の意識向上が求められました。 令和6年度: 認知症介護基礎研修が義務化され、認知症利用者への専門的なケアが強化されました。 各改正の背景と目的は以下の通りです。 令和4年度の改正は、自然災害や予期せぬ緊急事態における介護施設の業務継続能力を高めるために行われました。これにより、災害時でも安定した介護サービスの提供が可能となります。 令和5年度の改正は、社会全体で高齢者虐待の問題が深刻化する中、介護職員の適切な対応能力を育成し、虐待の予防と早期発見を目的としています。 令和6年度の改正は、認知症高齢者の増加に伴い、専門的な介護技術とコミュニケーションスキルを職員に習得させることで、利用者の生活の質(QOL)を向上させることを目的としています。 今後の制度改正に向けた予測と準備として、以下の点が考えられます。 デジタル技術の導入: 研修のオンライン化やeラーニングの普及が進み、より効率的な学習環境が整備される見込みです。 多様なニーズへの対応: 多文化共生や障害者介護など、より多様な利用者ニーズに対応するための専門研修が増加する可能性があります。 持続可能な研修体制の構築: 人材不足やコスト削減の課題に対応するため、助成金制度の活用や研修プログラムの最適化が求められます。 これらの改正に備え、介護施設は年間研修計画の見直しや最新の研修資材の導入、職員の研修参加の促進など、積極的な準備を進めることが重要です。制度改正に迅速かつ効果的に対応することで、常に高品質な介護サービスを提供し続けることが可能となります。

介護現場は絶えず変化し続けるニーズや環境の中で多くの課題に直面しています。例えば、高齢者の増加に伴う多様化する介護ニーズ、職員の専門性の向上と人材確保の難しさ、感染症対策や災害対応の強化などが挙げられます。 これらの課題に対応するため、法定研修の内容は次第に進化してきました。具体的には、認知症ケアの高度化やリスクマネジメントの強化、業務継続計画(BCP)の策定など、現場で直面する具体的な問題に即した研修が導入されています。また、従来の座学中心の研修から、実践的なシミュレーションやケーススタディを取り入れた研修形式へとシフトしており、職員の即戦力化を図る努力がなされています。 今後の研修内容としては、さらにテクノロジーの活用やチーム医療の推進、職員のメンタルヘルスケアなどが期待されています。加えて、オンライン研修やeラーニングの導入により、場所や時間にとらわれない柔軟な学習環境の提供が求められています。これにより、職員一人ひとりが継続的にスキルアップを図り、介護現場の質をさらに向上させることが可能となります。

法定研修制度の変更は、介護報酬に直接的な影響を及ぼします。研修制度の改正は、介護職員のスキル向上やサービス品質の改善を目的としており、これにより介護報酬の算定基準が見直されることがあります。具体的には、研修の実施状況や内容が介護報酬の評価に反映され、適切な研修を行うことで報酬が増加する可能性があります。 介護報酬の算定基準との関連性において、法定研修は重要な要素となります。算定基準では、施設が提供するサービスの質や職員の資格・経験が評価されるため、研修を充実させることでこれらの評価が向上し、結果として介護報酬の増額につながります。 さらに、介護報酬の変動は、施設運営やサービス提供に大きな影響を与えます。報酬が増加すれば、施設はより質の高いサービスを提供するための投資が可能となり、職員の待遇改善や設備の充実に資金を回すことができます。一方で、報酬が減少する場合は、経営の圧迫やサービス品質の低下といった課題を引き起こす可能性があるため、常に研修制度を適切に運用し、介護報酬の安定的な確保が求められます。

法定研修は、介護サービスの質を向上させるための基盤的な役割を果たします。これらの研修を通じて職員は最新の介護技術や知識を習得し、日常業務におけるスキルの向上が図られます。例えば、感染症予防研修では、効果的な防護策や迅速な対応方法を学ぶことで、利用者や職員の安全を確保し、サービスの信頼性を高めることが可能となります。 具体的な事例として、ある介護施設では「認知症介護基礎研修」を受講した職員が、利用者とのコミュニケーション方法を改善し、認知症の進行を遅らせるケアを実践するようになりました。その結果、利用者の満足度が向上し、施設全体のサービス評価も高まっています。また、「業務継続計画(BCP)策定研修」を通じて災害時の対応力が強化され、実際の災害発生時には迅速かつ適切な対応が可能となり、被害を最小限に抑えることができました。 さらに、継続的な法定研修の実施は、長期的なサービス品質の維持と向上に寄与します。介護業界は日々進化しており、新たな課題やニーズに対応するためには定期的な知識の更新が不可欠です。年間を通じた研修計画の策定やオンライン研修の活用によって、職員は常に最新の情報と技術を身につけることができ、これにより施設全体のサービスレベルが一貫して高く保たれます。結果として、利用者に対する質の高いケア提供が可能となり、地域社会における信頼と評価も向上します。

介護予防は、利用者が日常生活をできるだけ自立して送ることを支援し、介護が必要となる状態を未然に防ぐことを目的としています。高齢化社会が進む中で、介護予防の重要性はますます高まっており、利用者のQOL(生活の質)向上や介護負担の軽減に直結しています。 研修を通じて、介護予防に必要な知識や技術を習得することは、介護職員にとって欠かせない要素となっています。具体的には、運動指導や栄養管理、認知症予防に関する最新の情報を学ぶことで、効果的な介護予防プログラムを実施する能力が向上します。これにより、職員は利用者一人ひとりに合わせたきめ細やかなケアを提供できるようになります。 介護予防活動が利用者の満足度向上や施設の信頼性強化に寄与する具体例として、定期的な健康チェックや運動プログラムの実施が挙げられます。例えば、体力維持を目的とした軽い運動クラスを導入することで、利用者の健康状態が改善され、日常生活の自立度が高まります。また、栄養相談を行うことで、食事の質が向上し、利用者からの満足度も向上します。これらの取り組みは、施設全体の評判を高め、新規利用者の獲得や地域社会からの信頼にもつながります。

介護職員の成長は、介護現場全体のサービス品質向上に直結します。法定研修を通じて職員が専門的な知識やスキルを習得することで、個々のキャリアパスが明確になり、職員のモチベーションも高まります。これにより、職員一人ひとりがより高度なケアを提供できるようになり、利用者の満足度向上にも繋がります。 さらに、介護現場が直面する将来の課題に対しても、研修が重要な役割を果たします。高齢化社会の進展や新たな介護ニーズに対応するためには、職員の継続的な学習とスキルアップが不可欠です。法定研修は、こうした変化に柔軟に対応するための基盤を提供し、介護サービスの持続的な進化を支えます。 将来の介護現場では、技術の進歩や制度の変化に伴い、新たな知識や対応方法が求められます。研修を通じて職員が最新の情報を常にアップデートし、実践に活かすことで、施設全体の競争力を高めることが可能です。これにより、介護現場はより安全で質の高いサービスを提供し続けることができるでしょう。

研修効果の測定方法は、法定研修の実施後にその成果を評価し、今後の研修内容や方法を改善するために不可欠なプロセスです。以下では、効果的な研修効果の測定方法について詳しく説明します。 研修の効果を評価するための具体的な指標や方法研修効果を測定するためには、具体的な指標を設定することが重要です。例えば、職員の知識向上を評価するためには、研修前後でのテスト結果の比較が有効です。また、スキルの習得度を測るためには、実際の業務でのパフォーマンス評価を行うことが推奨されます。さらに、研修の満足度を測定するためにアンケート調査を実施し、参加者のフィードバックを収集する方法も効果的です。 事前・事後の評価方法やフィードバックの収集方法研修効果を正確に評価するためには、事前評価と事後評価を実施することが必要です。事前評価では、研修参加者の現在の知識やスキルレベルを把握するためにアンケートやテストを行います。事後評価では、研修後の知識やスキルの向上を測定するために同様の方法を用います。また、フィードバックの収集には、定性的な意見を得るためにインタビューやグループディスカッションを活用することが有効です。これにより、研修内容の改善点や参加者の満足度を具体的に把握することができます。 測定結果を基にした研修内容の改善方法や次回研修への反映方法測定結果を効果的に活用するためには、データに基づいた改善策を講じることが重要です。具体的には、評価結果から明らかになった弱点を補強するために、研修プログラムの内容を見直します。また、参加者からのフィードバックを参考にして、研修の進行方法や教材の質を向上させることも必要です。さらに、次回の研修にはこれらの改善点を反映させることで、より効果的な研修を提供することが可能となります。継続的な改善プロセスを通じて、研修の質を高め、介護現場での実践力を向上させることが期待されます。

フィードバック収集の重要性は、介護サービスの質を維持・向上させる上で欠かせません。利用者からの直接的な意見や要望は、現場の課題を明確にし、迅速な改善策の策定を可能にします。 フィードバックを研修内容やサービス改善に反映させるためには、効果的な収集方法が必要です。具体的には、定期的なアンケート調査、利用者との面談、意見箱の設置などが挙げられます。これらの手法を通じて得られた声を分析し、具体的な改善策として研修プログラムやサービス内容に取り入れることが重要です。 収集したフィードバックを基に、継続的なサービス向上のプロセスを確立することが求められます。これは、フィードバックの定期的なレビュー、改善計画の策定と実施、そしてその結果の評価とフィードバックを繰り返すサイクルを指します。継続的な改善プロセスを導入することで、施設全体のサービス品質の向上と利用者満足度の増加を実現できます。

介護施設全体での研修改善プロセスは、施設の運営効率やサービスの質を向上させるために不可欠です。以下に、研修改善を効果的に実施するための主要なポイントを紹介します。 研修改善の必要性と目的: 研修改善は、最新の介護技術や法規に対応し、職員のスキルを向上させることを目的としています。また、利用者の満足度を高め、施設の信頼性を向上させるために重要です。 具体的な改善プロセスやステップ: 現状分析から目標設定、アクションプランの策定、実施、評価といったステップを踏むことで、計画的な改善が可能になります。具体的なプロセスを明確にし、段階的に進めることが成功の鍵です。 協力体制とコミュニケーションの重要性: 施設全体での協力体制を構築し、職員間の円滑なコミュニケーションを促進することが研修改善の効果を最大化します。定期的なミーティングやフィードバックの機会を設け、全員が共通の目標に向かって協力できる環境を整えることが求められます。

法定研修の重要性とその背景

法定研修とは何か

介護施設での法定研修の定義

介護施設における法定研修は、法律や規則に基づき、職員が必要な知識や技能を体系的に習得するために実施されるものです。これらの研修は、施設全体のサービス品質向上や安全管理の徹底を目的としており、全職員を対象に定期的に行われます。 法定研修の内容は、介護業務の基本から最新の法令遵守まで多岐にわたり、施設の運営や職員の日常業務に直結した実践的な内容が含まれます。実際の介護現場においては、これらの研修を通じて職員のスキルアップにつながり、利用者へのサービスの質が向上しています。

介護報酬との関係

法定研修の実施は、介護報酬に直接的な影響を与えます。適切な法定研修を行うことで、介護サービスの質が向上し、介護報酬の適正な算定が可能になります。 法定研修により職員の専門知識や技能が向上するため、介護サービスの質が高まり、介護報酬の基準に基づいた正確なサービス評価が行われるようになります。これにより、介護報酬の計算においても適正な評価が可能になり、施設の運営に必要な収入が確保しやすくなります。 一方、法定研修を未実施とすると、介護報酬に対して以下のような具体的なペナルティや減額措置が課せられる可能性があります: 介護報酬の減算措置

法令遵守違反による施設の信頼失墜

経営への直接的な経済的打撃

したがって、法定研修の適切な実施は、介護報酬の適正な取得と介護施設の健全な運営において不可欠です。

研修未実施によるリスク

法定研修を未実施とすることは、介護施設にとって重大なリスクを伴います。以下に主なリスクを説明します。 法的リスクと罰則: 法定研修を実施しない場合、法律に基づく罰則が科されることがあります。具体的には、介護保険法違反による罰金や行政からの指導・改善命令などが挙げられます。経済的・評判的リスク: 法定研修を欠くことで、介護報酬の減額や施設の信頼失墜につながります。介護報酬の減額は施設の収益に直接影響し、信頼の失墜は利用者数の減少や地域社会での評価低下を招きます。

介護サービスの質の低下: 研修を実施しないことで、職員のスキルや知識が不足し、結果として提供される介護サービスの質の低下につながります。これは利用者の満足度低下や事故発生リスクの増加を招きます。

法定研修が介護の質向上に与える影響

介護職員の知識向上

法定研修は、介護職員にとって不可欠な知識や技術を提供する重要な機会です。具体的には、感染症予防の最新のガイドラインや身体的拘束の適正化に関する知識、認知症ケアの基礎技術など、多岐にわたる分野での知識を習得できます。また、業務継続計画(BCP)策定の方法や高齢者虐待防止に関する法規とその対応策についても深く学べます。これにより、介護現場で直面する様々な課題に対して、専門的なスキルと知識を持って対応できるようになります。 知識が向上することで、日常業務における効率性や利用者へのサービス品質が大幅に改善されます。例えば、感染症予防の知識を活用して、適切な防護対策を講じることで、施設内での感染拡大を防止できます。また、認知症利用者への適切なコミュニケーション技術を身につけることで、ストレスの軽減や生活の質の向上に寄与します。さらに、業務継続計画の策定スキルを活用することで、緊急時にも迅速かつ効果的な対応が可能となり、施設全体の運営安定化につながります。 継続的な研修は、介護職員の専門性を高めるだけでなく、職員のモチベーション維持やキャリアアップにも重要な役割を果たします。定期的な研修を通じて最新の知識や技術を習得することで、職員自身の成長を実感し、職場での自己効力感が向上します。また、研修を継続的に行うことで、介護施設全体としてもサービス品質の一貫性を保ち、競争力の向上につながります。長期的な視点で見たとき、継続的な研修は介護現場の持続可能な発展に欠かせません。

利用者へのサービス改善

法定研修は、介護サービスの質を直接的に向上させる重要な役割を果たします。職員が最新の知識とスキルを習得することで、日々のケアにおける専門性が高まり、利用者一人ひとりに対するサービスの精度と効率が向上します。例えば、認知症介護の研修を受けた職員は、利用者の行動パターンを理解し、適切なコミュニケーション方法を用いることで、利用者の安心感を大幅に高めることができます。 具体的な事例として、感染症予防研修を受けた職員が適切な防護対策を実施することで、施設内での感染症発生率が著しく低下したケースがあります。また、業務継続計画(BCP)策定研修を通じて災害時の対応力が強化され、実際の災害発生時に迅速かつ効果的な避難行動が取れるようになった施設もあります。これらの事例は、研修が実際の業務にどれほど有効に活かされているかを示す良い例です。 サービスの質的向上は、施設の評判や利用者の信頼感にも大きな影響を与えます。高品質なケアを提供することで、利用者やその家族からの信頼が厚くなり、口コミや紹介による新規利用者の増加にも繋がります。また、信頼性の高い施設として認知されることで、地域社会との連携も強化され、長期的な運営の安定化が期待できます。

介護現場での課題解決

介護現場ではさまざまな課題があり、それらを効果的に解決するためには法定研修が不可欠です。法定研修は、施設運営や利用者ケアに直面する具体的な問題に対して、実践的かつ体系的なアプローチを提供するものです。これにより、介護職員は日々の業務において直面する課題に対し、適切な対応策を身につけることが可能になります。 法定研修は、介護現場が抱えるさまざまな課題に対して多角的な解決策を示します。例えば、認知症ケアに関する研修では、利用者の行動理解やコミュニケーション技術の向上を図る内容が含まれています。また、感染症予防研修では、最新の予防策や対応手順を学ぶことで、施設内での感染拡大を防止するための具体的なスキルを習得します。さらに、業務継続計画(BCP)研修では、災害時や緊急時における迅速かつ効果的な対応方法を学び、施設の安定運営を支える能力を強化します。 実際の改善事例として、ある介護施設では法定研修を導入後、認知症利用者への対応が劇的に向上しました。研修を通じて職員が学んだコミュニケーション技術を活用することで、利用者の不安や混乱を軽減し、結果として利用者満足度の向上につながりました。また、感染症予防研修を受けた職員の実施する衛生管理の徹底により、過去一年間で感染症の発生率が大幅に低下しました。これらの成功事例は、法定研修が介護現場の課題解決において高い有効性を持つことを示しています。

法定研修の種類と必須項目

介護施設で求められる法定研修の分類

介護施設で求められる法定研修は、施設の規模や提供するサービス内容に応じてさまざまです。本セクションでは、これらの研修を明確な分類基準に基づいて整理し、それぞれの研修内容や目的を詳しく説明します。また、各施設が自らのニーズに最適な研修を選択できるよう、適切な選択方法についても提案します。

身体的拘束等の適正化研修

身体的拘束等の適正化研修は、介護施設において利用者の権利と尊厳を守るために非常に重要な研修です。この研修では、身体的拘束の定義とその適正化の必要性について深く理解します。身体的拘束とは、利用者の自由な動きを制限する行為を指し、適正に行われなければ利用者のQOL(生活の質)を低下させる可能性があります。 研修では、具体的な技術や知識を習得することが中心です。これには、身体的拘束を行う際の適切な手順や代替手段の活用方法、緊急時の対応策などが含まれます。また、法的な規制や倫理的な観点からも身体的拘束の適正化が求められるため、これらの知識をしっかりと身につけることが重要です。 身体的拘束の適正化は、利用者のQOL向上や施設自体のリスク低減に大きくつながります。適切な拘束の管理と代替手段の活用により、利用者はより自由に、安全に生活することができ、施設は事故や法的リスクを回避できます。このように、身体적拘束等の適正化研修は、介護現場における質の高いケア提供と施設運営の安定に不可欠なものです。

感染症予防研修

感染症予防研修は、介護施設における感染症の拡大を防ぎ、利用者と職員の健康を守るために不可欠な教育プログラムです。本研修では、感染症の基本的な知識や最新のガイドラインについて学び、常に変化する感染症対策の最新情報を把握します。これにより、職員は効果的な感染予防策を理解し、実践する能力を身につけます。 研修では、手指衛生の徹底、適切な個人防護具の使用、および感染源の適切な管理など、具体的な予防策や迅速な対応方法について詳しく取り扱います。これにより、日常業務において感染リスクを最小限に抑えるための具体的なスキルを職員が身につけます。 実際の事例を通じて、研修の実施がどのように感染症のまん延防止に貢献するかを具体的に示します。例えば、新型コロナウイルスのパンデミック時には、効果的な感染予防研修が感染拡大を抑制し、施設内の安全を維持する鍵となりました。このような体系的な研修は、介護現場の安全性と信頼性の向上に直結します。

業務継続計画(BCP)策定研修

業務継続計画(BCP)策定研修は、災害や緊急時における介護施設の運営を継続するための計画を体系的に策定するための重要な研修です。この研修では、BCPの基本概念とその重要性について深く理解し、施設全体のリスクマネジメント能力を向上させることが目的です。 研修プログラムでは、具体的なBCP策定方法や実践的な手法を学びます。これには、リスク評価、対応策の設計、緊急時の連絡体制の構築など、実際の災害時に迅速かつ効果的に対応するための具体的なステップが含まれます。また、ケーススタディを通じて、さまざまなシナリオにおける業務継続のための対策を検討し、実務に活かす方法を習得します。 さらに、研修では災害時や緊急時における業務継続のための具体的な対策についても詳しく解説します。これには、非常時の資源管理、避難計画の策定、重要業務の優先順位付けなどが含まれ、施設の安全性とサービスの質を維持するための具体的なアプローチが紹介されます。効果的なBCPの策定により、介護施設は予期せぬ事態にも柔軟かつ迅速に対応できる体制を整えることが可能になります。 令和6年度から義務化された新たな研修

高齢者虐待防止に関する研修

高齢者虐待防止に関する研修は、介護施設における重要な取り組みの一つです。高齢者虐待とは、高齢者に対する身体的、精神的、経済的な虐待やネグレクトを指し、その発生は介護現場だけでなく、社会全体に深刻な影響を及ぼします。近年、高齢化社会が進展する中で、高齢者虐待の認知度は高まってきており、効果的な防止策の実施が求められるようになっています。 本研修では、高齢者虐待の防止策と早期発見の方法について詳しく学びます。具体的には、以下のような内容が含まれます: 高齢者虐待の種類とその兆候の認識方法 効果的なコミュニケーション技術と信頼関係の構築 虐待発生時の迅速な対応手順と報告体制の整備 これらの防止策は、職員が日常業務の中で実践できる具体的な方法として提供され、早期に問題を発見し、適切な対応を取るためのスキルを身につけることが目的です。 さらに、具体的なケーススタディや対応方法を通じて、実務に直結する知識と経験を養います。実際の事例を基にしたディスカッションやロールプレイングを通じて、職員は現場で直面する可能性のある状況に対する適切な対応方法を学びます。これにより、研修で得た知識を即座に実践に移すことができ、施設全体として高齢者虐待の防止に向けた取り組みを強化することが期待できます。

認知症介護基礎研修

認知症介護基礎研修は、介護職員が認知症の基本的な理解とその特徴を深めるために不可欠な研修です。認知症の症状や進行過程、利用者の行動パターンを正確に把握し、適切な対応ができる基盤を築くことを目的とします。 この研修では、認知症介護の基本技術や効果的なコミュニケーション方法を体系的に学びます。具体的には、非言語コミュニケーションの活用法、利用者のストレスを軽減する方法、そして日常生活における安全な介護手法などが含まれます。 認知症利用者への適切なケアを実践することで、施設全体のサービス品質が向上し、利用者およびその家族からの信頼も高まります。これにより、介護現場の環境が改善され、職員の満足度や働きがいの向上にも繋がります。

災害対策研修の強化

災害時における介護施設のリスクは多岐にわたり、利用者の安全確保や施設の業務継続が最優先課題です。地震や台風、火災などの自然災害だけでなく、人為的災害も含め、あらゆるリスクに対する対策が必要です。これにより、利用者や職員の生命と健康を守るとともに、施設の信頼性を維持することが可能になります。 災害対策研修では、具体的な災害対応手順や避難計画の策定方法について学びます。例えば、迅速な避難誘導方法や緊急時の連絡体制の構築、避難後の対応策など、実務に直結する内容が盛り込まれています。さらに、業務継続計画(BCP)の策定方法を通じて、災害発生時でも介護サービスを持続的に提供できる体制を整える方法を習得します。 実際の災害時には、研修で学んだ対応策が迅速かつ効果的に実行されることで、被害の最小化や迅速な業務復旧が実現できるのです。例えば、過去の地震や台風時において、事前に策定された避難計画に基づき、混乱を防ぎながらスムーズに避難を完了させた事例があります。これらの成功例は、研修の実効性を強く裏付けるものであり、継続的な災害対策の強化が介護施設の安全と信頼性向上に不可欠なのです。

介護事業所別の必須研修項目

認知症ケアとその重要性

認知症ケアとは、認知症を抱える高齢者に対して、日常生活の支援や心理的サポートを提供し、彼らの生活の質を維持・向上させるための総合的な介護方法です。認知症は進行性の神経変性疾患であり、記憶力や判断力、言語能力などが徐々に低下していきます。このため、認知症ケアは単なる身体的な介助だけでなく、利用者の精神的な安定や社会的なつながりを保つための工夫が求められます。社会的背景としては、高齢化社会の進展に伴い、認知症患者の増加が深刻な問題となっており、これに対応するための専門的なケアの必要性がますます高まっています。 認知症ケアは、介護サービス全体に大きな影響を与えます。具体的には、介護職員の専門性の向上やケアの質の向上に直結します。認知症患者は一人ひとり症状が異なるため、個別対応が不可欠であり、これにより介護スタッフの柔軟な対応力やコミュニケーション能力が求められます。また、認知症ケアを充実させることで、利用者の自立支援や生活の質の向上が図られ、結果として施設全体の評価や信頼性の向上にも寄与します。さらに、家族へのサポートや地域との連携も強化され、包括的なケア体制の構築が促進されます。 高齢化社会において、認知症ケアの重要性は今後さらに増していくと予想されます。高齢者人口の増加に伴い、認知症患者の数も増加し、これに対応するための専門的なケアの需要が高まります。将来的には、テクノロジーの導入や新しいケアモデルの開発が進むことで、より効果的かつ効率的な認知症ケアが実現されることが期待されます。また、地域包括ケアシステムの中での認知症ケアの位置づけが見直され、予防や早期介入の重要性が強調されるようになるでしょう。これにより、認知症ケアが介護現場の中心的な役割を果たし、持続可能な介護サービスの提供に貢献することが期待されます。

プライバシー保護と倫理遵守

プライバシー保護と倫理遵守は、介護施設における信頼性とサービスの質を維持するために不可欠です。以下に、その主要なポイントを詳しく解説します。

利用者のプライバシー保護の重要性

介護施設では、利用者一人ひとりのプライバシーを尊重し、個人情報を適切に管理することが求められます。プライバシーの侵害は信頼の喪失につながり、施設の評判や利用者の安心感に悪影響を与える可能性があります。適切なプライバシー保護は、利用者の尊厳を守り、質の高いケアを提供する基盤となります。

研修で学ぶべき倫理規範や法的遵守事項

職員は、個人情報保護法をはじめとする関連法規を遵守するための倫理規範を学びます。具体的には、情報の収集・利用・提供に関する適切な手続きや、利用者の意思を尊重するコミュニケーション方法などが含まれます。また、職員間での情報共有においても、必要最低限の情報に限定するなどの配慮が求められます。

プライバシー侵害の事例とその防止策

過去のプライバシー侵害事例を分析し、同様の問題が再発しないように防止策を講じます。具体的な対策としては、情報管理システムの強化や、職員への定期的な研修の実施、監査の導入などが挙げられます。また、緊急時の対応マニュアルを整備し、迅速かつ適切な対応ができる体制を構築することも重要です。

事故予防と感染症対策

事故予防と感染症対策は、介護現場において利用者と職員の安全を確保するために欠かせない要素です。ここでは、介護現場で発生しうる一般的な事故の種類とその原因、事故予防のための具体的な対策やプロトコル、さらに感染症対策と事故予防がどのように連携して安全を守るかについて詳しく解説します。1. 介護現場における一般的な事故の種類とその原因介護現場では、以下のような一般的な事故が発生する可能性があります:

転倒事故: 認知症や運動能力の低下によるバランスの崩れが原因となることが多いです。

移動事故: ベッドから車椅子への移動時や、器具の取り扱い不備による事故が発生します。

薬剤ミス: 投薬量の誤りや、薬剤の取り違えなどが原因で健康被害が生じることがあります。

機器の誤使用: 医療機器や介護用品の誤使用による事故も少なくありません。

これらの事故は主に以下の要因によって引き起こされます:

環境要因: 床の滑りやすさ、不適切な照明、障害物の存在などが転倒や移動事故の原因となります。

人為的要因: 職員の疲労や注意力の低下、適切なコミュニケーション不足によるミスが発生の一因となります。

利用者の健康状態: 認知症や運動能力の低下などにより、利用者自身が事故を起こしやすくなる場合があります。

2. 事故予防のための具体的な対策やプロトコル事故を未然に防ぐためには、以下のような具体的な対策やプロトコルの導入が効果的です:

環境整備: 床の滑り止め、適切な照明設置、通路の確保などを行い、転倒リスクを低減します。

職員教育: 定期的な研修を実施し、安全管理の意識を高め、事故発生時の対応方法を共有します。

利用者評価: 各利用者の健康状態やリスク要因を評価し、個別のケアプランを策定します。

コミュニケーションの強化: 職員間での情報共有を徹底し、連携を強化することでミスを防ぎます。

定期的な設備点検: 医療機器や介護用品の定期点検を行い、不具合や故障を早期に発見・修理します。

3. 感染症対策と事故予防が連携して利用者と職員の安全を守る方法感染症対策と事故予防は一見異なる取り組みのように見えますが、両者は連携して実施することで、より安全な介護環境を構築することができます。以下の点で相乗効果が期待できます: 健康維持による注意力の向上: 適切な感染症対策により職員の健康が保たれることで、注意力や集中力が向上し、事故防止に繋がります。 清潔な環境維持: 感染症対策としての清掃や消毒が徹底されることで、床面の滑りやすさの軽減や、障害物の排除にも寄与します。 ストレス軽減: 職員が安心して働ける環境が整うことで、ストレスが軽減し、ミスの発生率を低下させます。 これにより、感染症の拡大防止と事故の防止が同時に達成され、利用者と職員双方の安全が強化されます。

.JPG)