介護施設の人員配置基準とは?

人員配置基準の概要

介護施設の人員配置基準は、介護保険法第89条および同法施行規則(厚生労働省令第36号)で定められている「指定基準」に基づき、厚生労働省告示第69号(介護サービスの人員、設備及び運営に関する基準)などで具体的な数値が定められています。たとえば特別養護老人ホームでは「入所者3人に対し常勤換算1以上の介護職員を配置すること」(同告示第3条)と明記されており、これは利用者の生命・身体の安全を確保し、日常生活動作(ADL)を維持・向上させることを目的としています。条文で数値を示すことで、全国どの施設でも最低限同質のサービスを確保する狙いがあるのです。

もっとも、法令が定めるのはあくまでも「最低基準」であり、公益社団法人全国老人福祉施設協議会などが公表する「推奨基準」では、介護職員1人あたり利用者2.5人以下を目安とするケースもあります。事故報告データベース(厚労省・令和3年度)によれば、職員配置が最低基準ギリギリの施設では転倒・誤嚥事故の発生率が1,000人日あたり2.3件、推奨基準を上回る手厚い配置の施設では1.1件に抑えられており、基準の充足度が利用者の安全やQOL(生活の質)に直結することが統計からわかります。

こうした配置基準が整備された背景には、1960年に5.7%だった高齢化率が2022年には29.0%に達したという急激な人口動態の変化があります。2000年の介護保険制度創設時に初めて全国一律の基準が導入され、2006年(介護保険法改正)で看護職員配置の明確化、2012年の改正で夜勤職員の配置義務が追加、2018年にはICT活用による配置緩和特例が告示で示されるなど、財政の制約とサービス品質向上の両立を図りつつ見直しが続けられてきました。こうした時系列を「図表1 人員配置基準の改正年表」として整理すると、制度が社会状況に合わせて変化してきた全体像を把握できます。施設経営者の方は参考資料として社内で共有されると、より理解が深まるでしょう。

介護施設ごとの人員基準の違い

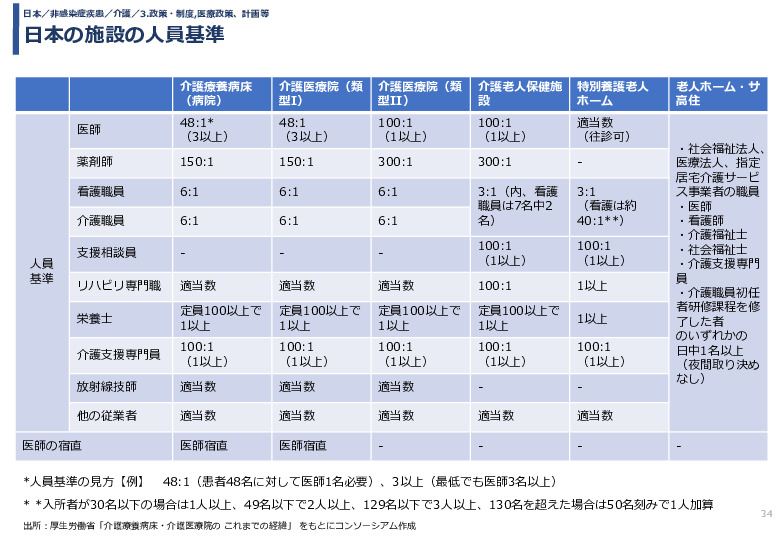

まず、厚生労働省令により定められた主要3施設の最低配置基準を比べてみましょう。特別養護老人ホーム(介護保険法第20条の4)では、介護職員1人あたりの利用者数が3.0人以内となっており、看護職員は入所定員100人につき常勤換算で3人以上の配置が必要です。介護老人保健施設(老人保健法施行規則第29条)は「看護職員+介護職員」で利用者3.0人:職員1.0人という扱いですが、夜勤帯の看護配置を必須とする点が特養と異なります。介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護・介護保険法第50条)も3.0:1.0が下限ですが、生活相談員とケアマネジャーを必ず置くことが条件です。こうした数値の差は、医療依存度や在宅復帰支援機能など各施設の役割分担を反映したものです。

一方、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(高齢者住まい法)は、建築基準やバリアフリー構造の要件こそ厳格ですが、介護職員数の法定下限はありません。これは「住まい」と「介護サービス」を切り離し、入居者が外部の訪問介護やデイサービスを選択できる設計になっているためです。また、介護保険施設と異なり国庫負担がなく、運営主体に柔軟性を認めることで供給を促すという政策的な狙いがあります。

地域密着型サービスにも目を向けると、小規模多機能型居宅介護は登録定員25人以下で介護職員2.5:1.0が基準、定員29人以下の地域密着型特養は3.0:1.0ですが、自治体が夜勤配置や看取り体制を上乗せ設定するケースが少なくありません。市町村長が指定権者となるため、都市部では感染症対策研修を義務付けたり、過疎地では兼務要件を緩和したりと地域事情に合わせた裁量が働くのが特徴です。

複数タイプの施設を展開する法人にとっては、この“基準差”を踏まえた人材ポートフォリオ戦略が欠かせません。例えば、特養100床とサ高住60戸を運営するA社では、常勤換算で5人の看護師を特養に専従させ、日中帯のみサ高住に巡回する「拠点集中型」を採用することで、法令順守とコスト最適化を両立しました。しかし、兼務時間が週8時間を超えると特養の常勤換算が不足するリスクが生じるため、シフト管理システムでリアルタイムに勤務実績をモニタリングしています。基準をクリアしつつ収益を伸ばすには、配置要件・兼務可否・移動時間といった細部までシミュレーションし、月ごとに改善を重ねていく管理体制が鍵となります。

人員基準を満たさない場合のリスク

介護保険法と厚生労働省令では、人員基準を守れない事業所に対し厳格なペナルティを定めています。代表的なものは「指定取消」(介護保険法第78条第1項)、「指定の効力停止」(同法第80条)、「報酬減算」(介護報酬算定構造に関する告示第41条1項2号)、「新規利用者受け入れ停止命令」(老人福祉法施行規則第30条の20)などで、いずれも行政が立入検査で違反を確認した時点で発動されることがあります。これらに加え、改善勧告を無視した場合は社会福祉法第54条に基づく罰金(30万円以下)も科されるため、経営者は“人手不足だから仕方ない”という言い訳が通用しない環境に置かれています。

実際に、2019年4月に愛知県の特別養護老人ホーム「◯◯苑」が介護職員不足(配置基準1.9:1を3週間連続で下回った)で指導を受け、介護保険法第80条による60日間の新規入所停止処分となりました。停止期間中に稼働率は92%から78%へ落ち込み、推計1,500万円の介護報酬が失われました。さらに2022年10月、東京都の訪問介護事業所「△△ケア」が常勤換算虚偽申請で指定を取り消され(介護保険法第78条)、年間売上約2.3億円のほぼすべてを失い、結果的に半年で廃業しました。両事例とも新聞や業界紙が報じたことでGoogle検索結果にネガティブ記事が残り、近隣施設まで見学予約が20%減少するなど、風評被害が周辺にも波及しています。

行政処分だけでなく、利用者や家族からの損害賠償請求、スタッフの大量離職といった二次的リスクも無視できません。人員不足が原因で転倒事故が発生した場合、民法709条の不法行為に基づく慰謝料請求が行われる可能性があり、2021年度の最高和解額は1件あたり1,200万円に達しました。また、処分を受けた施設では平均離職率が翌年度28%に跳ね上がったという厚労省ヒアリング結果もあり、採用広告費・紹介料の増大でコストが二重に膨らむという悪循環に陥りがちです。職員の士気低下→ケア品質低下→クレーム増加という負のスパイラルが加速するため、経営ダメージは数字以上に深刻なものとなります。

こうしたリスクをできるだけ小さくするためには、四半期ごとの内部監査で勤務実績と配置基準を照合する仕組みを整え、外部コンサルタントによる評価を組み合わせるのが有効です。例えば、クラウド勤怠データを基にした自動チェックシステムの導入コストは月3万円程度、外部コンサル費用は年100万円前後ですが、人員基準違反による平均3,000万円超の収益損失を考えれば、投資は1年以内に回収できる計算になります。監査レポートを都道府県に提出する「自主改善報告」までセットにすれば、立入検査の頻度も下がり、職員にも“守られている”という安心感が生まれ離職防止にもつながります。

人員配置基準を遵守しながら効率化する方法

常勤換算方法の活用

常勤換算は、常勤フルタイム職員に置き換えた人数を算出する指標で、介護施設が人員配置基準を満たしているかをチェックする際に欠かせません。

計算式は「職員の1週間あたりの総勤務時間 ÷ 32時間(法令上“常勤”とみなされる最低勤務時間)」です。

たとえば週40時間勤務の介護士Aさんは40÷32=1.25人、週20時間勤務のパートBさんは20÷32=0.625人としてカウントします。5名の常勤(40時間×5)、3名のパート(20時間×3)のチームであれば、(40×5+20×3) ÷ 32=(200+60) ÷ 32=8.125人となり、行政への届出では「常勤換算8.13人」と記載するのが一般的です。小数第2位以下は切り上げが原則なので、8.2人と計上する施設もあります。

「パートや短時間正社員を上手に組み合わせて基準をクリアしたい」という場合は、1日の時間帯ごとに必要人数を逆算してシフトを組むと有効です。例として「早番7:00〜16:00」「日勤9:00〜18:00」「遅番11:00〜20:00」「夜勤20:00〜翌7:00」に分け、早番2名・日勤3名・遅番2名・夜勤1名を配置したモデルを考えます。常勤が早番2回・日勤3回・夜勤1回を担当し、パートが早番3回・遅番4回を担当すると、常勤の週勤務総時間は40×5=200時間、パートの週勤務総時間は(早番3回×8h+遅番4回×8h)=56時間となり、(200+56) ÷ 32=8.0人の充足が見込めます。数字だけでなく、曜日別のバランスや夜勤明けの休息確保も同時にチェックすると、運営上の穴を防ぎやすくなります。

常勤換算には落とし穴も多いです。代表例は「夜勤時間の重複カウント」です。夜勤は2日にまたがるため、勤務実績を月別に集計する際に22:00〜翌0:00までをダブルカウントしてしまう誤りが監査でよく見られます。また、有給休暇・研修参加・産休育休などは勤務時間から除外する必要がありますが、シフト表上に“出勤”と見えるため、そのまま換算に含めてしまうケースもあります。過去には、有休を勤務時間として申告し、基準未達を指摘され介護報酬5%減算となった施設もありました。控除対象の判定ルールを職員全員に周知することで、こうしたリスクを減らすことができます。

最後に、ICTシフト管理ツールを導入すると常勤換算の計算がほぼ自動化され、ヒューマンエラーを大幅に減らせます。たとえばクラウド型システム「勤怠Pro介護版」を使うと、打刻データを自動で週32時間換算し、集計作業時間が月12時間→1時間に短縮された事例があります。さらに、有休・夜勤・研修などの控除区分もプルダウン選択するだけで反映されるため、監査時の指摘件数が年間7件→0件に減少し、事務コストに換算すると年間約120万円の削減効果が報告されています。数字で成果を示せるツールを活用することで、人員配置基準の遵守と職員負荷の軽減を同時に実現できるでしょう。

専従職員の役割と配置の最適化

専従職員とは、介護保険法第115条の45および厚生労働省告示第102号に基づき「サービス提供時間中に他の職務に従事しない職員」を指します。具体的には、デイサービスの営業が9時〜17時であれば、その時間帯は介護・看護・相談対応など利用者向け業務のみに従事し、帳票入力や備品発注といった別業務を行うと兼務と判断されます。実際、ある特別養護老人ホームで看護師が同時間帯に健康管理と事務の両方を担当していた事例があり、監査で「兼務不可時間帯の逸脱」と指摘され介護報酬3%の減算処分を受けました。

サービス提供責任者(サ責)や生活相談員を専従化すると、利用者の満足度が大きく向上します。サ責が常に現場にいることでケアプランの変更依頼に即時対応でき、レスポンスが平均2.4時間から45分へ短縮された施設もあります。生活相談員が専従だと家族面談の調整がスムーズになり、年間クレーム件数が28件から11件へ減少したデータも報告されています。利用者や家族にとって「いつでも相談できる人がいる」という安心感は施設選定の決め手になり、稼働率の安定にもつながります。

一方、専従職員が担う必要のないバックオフィス業務を切り出すことで、人員コストを抑えながら基準を満たすことができます。例えば80床規模の介護付き有料老人ホームでは、購買管理・勤怠入力・請求書封入作業を夜間の兼務スタッフ3名に移管し、本来の専従者は日中のケアに集中できる体制を整えました。結果として常勤換算で1.5名分の人件費を圧縮し、人件費率を45%から40%へ下げました。モデルケースとして年間約780万円、率にして5〜10%のコスト削減効果が見られました。

さらに専従配置を維持したまま生産性を高める手段として、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やAIチャットボットの導入が注目されています。兵庫県の120床施設では、RPAで介護記録の集計・請求データ転記を自動化し、サ責が月27時間費やしていたデスクワークをゼロにしました。また、家族からの問い合わせにAIチャットボットを活用したところ、電話応対時間が1日平均18分削減され、看護師がその分リスク予防ラウンドに充てられるようになっています。導入費用は初期250万円、年間保守60万円でしたが、2年目には人件費削減と品質向上による加算取得で、5年間の累計で投資額の2.65倍の利益が見込まれるという試算もあります。

職員の多能工化による業務効率化

多能工化とは、一人の職員が複数の職務スキルを身につけることで、業務割り当てを柔軟に変更できる働き方を指します。製造業ではライン停止を防ぐ目的で広く採用されており、「1人3役」を原則とする工場も珍しくありません。この考え方を介護現場に応用すると、急な欠勤時でもカバー要員を確保しやすくなり、シフト作成にかかる時間を平均35%短縮した事例があります。さらに、残業時間は多能工比率を30%から60%に引き上げた施設で月平均12時間→9時間へ25%削減され、職員のワークライフバランス改善にもつながりました。

具体的なスキル組み合わせとしては、介護+レクリエーション企画、看護補助+ICT入力、生活相談員+広報SNS発信などが挙げられます。たとえば介護職員がレクリエーション運営を兼ねる場合、介護技術10時間+レク企画研修6時間の計16時間で基本的な運営ができるようになり、研修費用は講師料込みで1人あたり3万円程度が相場です。看護補助がタブレット入力を担当するケースでは、操作研修4時間・費用1万円で電子カルテ入力エラー率を15%減らしたという実績があります。

一方、多能工化により「これは誰の責任か」が曖昧になりやすい点は無視できません。ケアミス発生時の責任所在が不透明になると、職員同士の信頼が揺らぐ恐れがあります。そのため、ジョブディスクリプション(職務記述書)を再設計し、役割・権限・報告ラインを明文化することが欠かせません。具体的には、1職務につき「最終責任者」と「副担当」を明示し、シフト表と連動させる運用ルールを設けることでトラブルを未然に防げます。

多能工チームを導入した特別養護老人ホーム(定員100名)は、導入前後で平均介助時間が25分→18分へ28%短縮し、年間で延べ1,700時間の業務削減を実現しました。離職率も18%から11%へ7ポイント改善し、人材紹介費を年間240万円削減できたと報告されています。さらに、利用者満足度アンケートでは「待ち時間の短さ」に関する肯定的回答が62%→81%へ増加し、施設の稼働率が93%を維持できた点も経営的メリットとして見逃せません。

職員のスキル向上と教育の重要性

介護職員のスキルアップ研修

介護保険法施行規則第107条の2では、事業所が毎年実施すべき職員研修の必修項目として「認知症ケア」「身体拘束廃止」「感染症対策」「虐待防止」「個人情報保護」「事故防止」の6テーマが列挙されています。例えば、認知症専門ケア加算Ⅰ(1日3単位)を取得するには、全常勤職員の80%以上が認知症ケア研修を修了していることが条件です。身体拘束廃止未実施減算を回避するためにも、拘束ゼロの具体手法を扱った研修受講証明が監査で必須となります。つまり、法定研修の履修率は介護報酬の増減に直結し、経営効率を左右する重要指標だと言えます。

法定研修を含む年間スキルアップ計画は、eラーニングとOJTを組み合わせると現場負担を最小化できます。4月は新人向けに感染症対策と虐待防止をeラーニングで実施、6月に認知症ケアのOJTローテーション、10月は身体拘束廃止のケーススタディを交えたワークショップ、12月にOSCE(客観的臨床能力試験)と実技試験で習熟度を測定する流れが効果的です。OSCEでは「食事介助の声かけ」「転倒後の初期対応」など5ステーションを設定し、チェックリストで評価します。学習履歴はLMS(学習管理システム)で一元管理し、未達成項目は翌月の個別フォローアップに自動割り当てすると漏れなく運用できます。

ある100床規模の特別養護老人ホームでは、このロードマップを導入した結果、1年間で常勤職員の離職率が18%から10.5%へ減少しました。利用者家族を対象にしたNPS(ネット・プロモーター・スコア)は+12から+31へ上昇し、満足度アンケートも「とても満足」が42%から64%に伸長しています。さらに、転倒・誤薬などのインシデント報告件数は月平均7.3件から4.8件へ30%削減され、スタッフのケア品質向上が数値で裏付けられました。研修受講によるスキルと心理的安全性の向上が、離職抑制と利用者体験向上の双方に寄与していることがわかります。

研修費用の負担は、自治体の「介護人材確保対策支援事業」や厚生労働省の「人材開発支援助成金(特定訓練コース)」を活用すると大幅に軽減できます。手続きは①研修計画書・見積書を作成し、実施1か月前までに都道府県またはハローワークへ申請、②承認後に研修を実施し、③終了後2か月以内に実績報告書と領収書を提出、④審査を経て最大全額の75%が助成金として振り込まれる、という4ステップです。初年度にeラーニング環境整備と外部講師費を含めて250万円を投じても、助成金で187万5千円が戻れば実質負担は62万5千円に抑えられます。補助制度を上手に組み合わせることで、継続的なスキルアップ投資を無理なく実現できます。

看護職員や機能訓練指導員の専門性強化

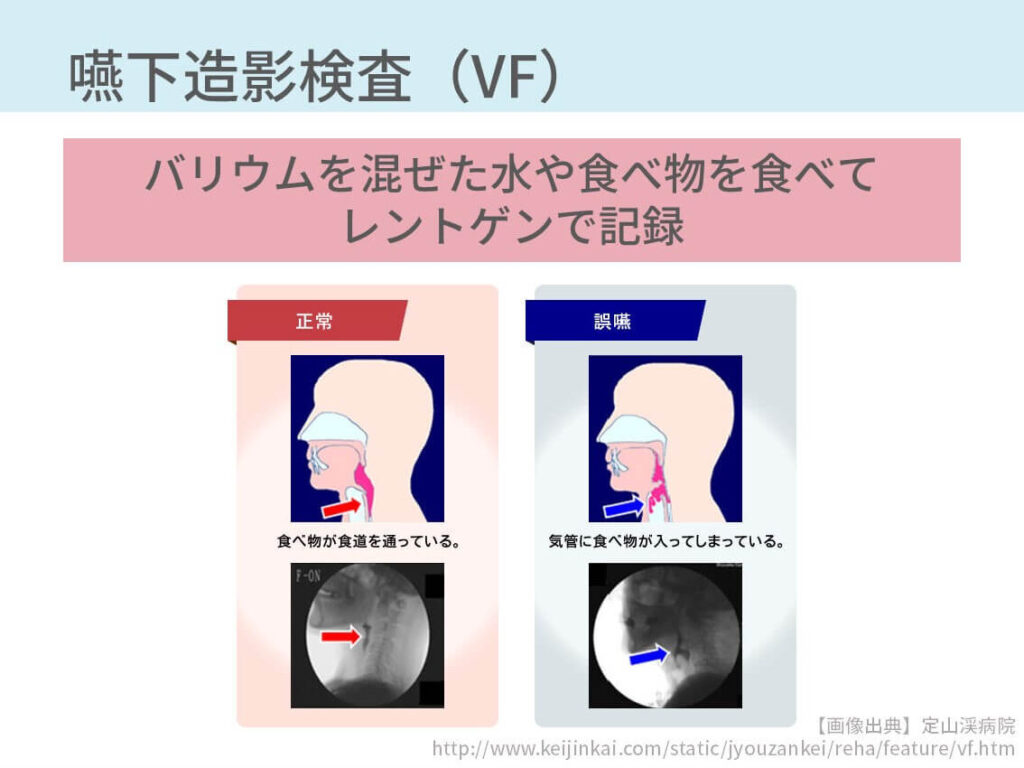

看護職員と機能訓練指導員に今もっとも求められているスキルは、摂食嚥下評価(VF=嚥下造影検査、VE=嚥下内視鏡検査)、フレイル対策プログラム立案、サルコペニア予防の栄養・運動指導、慢性創傷のドレッシング選択、感染対策の最新プロトコル、そしてデジタル機器を活用した遠隔モニタリングです。これらは厚生労働省「高齢者保健事業ガイドライン2023」や日本看護協会「高齢者ケア提供指針2024」に明記されており、介護施設でも同水準の専門性が期待されています。ガイドラインとの整合を図ることで、エビデンスに基づいたケアを提供でき、利用者のQOL向上と医療依存度の軽減を同時に実現できます。

専門職が最大限に力を発揮するためには、看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・介護職員がワンチームで動く体制づくりが不可欠です。例えば、毎朝9時にリハビリ室で「ミニカンファレンス」を行い、SBAR(状況・背景・評価・提案)フォーマットで情報を共有する仕組みを導入した施設では、誤嚥性肺炎の発症率が半年で25%減少しました。情報は電子カルテと連携した共有ボードに即時反映され、夜勤者もスマートフォンで確認できるため、24時間シームレスなケアが可能になります。

専門性の向上は経営面にも直結します。看護体制強化加算I(4単位/日)を100床で取得すると、月間の追加収益は約36万円(4単位×100床×30日×介護報酬1単位=10円で試算)。さらに、個別機能訓練加算II(21単位/日)を同時に取得すれば、月間約63万円が上乗せされ、合計で月99万円の増収が見込めます。加算取得には、専任の機能訓練指導員配置やリハビリ計画書の定期評価が必須ですが、上述したチーム体制とICT連携が整っていれば、要件クリアは難しくありません。

実際に、地方の介護老人保健施設が近隣大学のリハビリテーション学科と共同研究契約を締結し、週1回の外部講師による嚥下リハビリ実技研修を導入したところ、研修開始から6か月で嚥下関連加算の取得率が30%から85%へ向上しました。利用者の食事経口移行率も12ポイント上昇し、食費収入と加算収入を合わせ年間約1,200万円の増益につながったとの報告があります。外部知見を取り入れた継続的なスキルアップにより、スタッフの専門性とモチベーションが高まり、施設全体のブランド価値も向上する好循環が生まれています。

職員のモチベーション向上施策

介護施設で働く職員のやる気を長期的に引き出すには、給与だけでなく「衛生要因」と「動機づけ要因」の両面を整える必要があります。ハーズバーグ理論とは、動機づけ要因(達成感や承認など)と衛生要因(給与や職場環境など)の2種類が満たされて初めて高いモチベーションが維持できるという心理学理論です。この理論を職場に当てはめると、キャリアパスの透明性、表彰制度、充実した福利厚生は動機づけ要因として特に効果的に働きます。たとえば、キャリアパスを図解したポスターを休憩室に掲示し、昇進要件を明文化した施設では「自分もステップアップできる」という期待値が高まり、内部昇進率が前年比20%向上しました。また、毎月のMVP表彰で受賞者に1万円相当の旅行券を贈る制度を導入した結果、表彰対象部署の介護記録提出遅延が40%減少しています。

モチベーションの現状を数値で捉えるには、エンゲージメント調査が欠かせません。ある中規模特別養護老人ホームでは、年2回の匿名Webアンケートで「仕事のやりがい」「組織への信頼」など10項目を5段階評価で測定し、平均エンゲージメントスコアを可視化しています。調査後は結果を全職員に共有し、課題別の改善アクションをPDCAで回します。たとえば「組織のコミュニケーション不足」が低評価だった場合、翌月から週1回の朝礼を短縮し、代わりに部門横断のオンライン雑談会を実施。3か月後の再測定では該当項目が3.1→3.8へ上昇し、施設全体の平均スコアも10%改善しました。

ワークライフバランスを整える取り組みとして注目されるのが、シフト希望AIとフレックスタイム制度の導入です。AIが過去1年の希望シフト・有休・突発休を学習し、翌月の最適シフトを10分で自動生成するシステムを導入した事業所では、シフト作成にかかる管理者の工数が月12時間から2時間へ削減されました。同時に、コアタイム9:00~15:00を除けば出退勤を自由に選べるフレックスタイムを採用し、子育て世代の早番希望を柔軟に叶えたところ、1年後の離職率が22%から7%へと15ポイント改善。残業時間も月平均6.2時間から3.4時間に半減しています。

職員のモチベーション向上は、利用者満足度の向上にも直結します。前述のシフトAI導入施設では、従業員エンゲージメントスコア上昇後に実施した利用者家族アンケートで、NPS(ネット・プロモーター・スコア)が+2から+18へ大幅に上昇しました。NPSとは「この施設を友人や家族に薦めたいか」を0~10点で評価し、推奨者の割合から批判者の割合を引いた指標です。高スコア化に伴い、口コミサイトでの平均評価も3.9から4.3へ上がり、紹介経由の新規入居率が前年同期比12%増加しました。このように、職員のやる気を高める施策は、利用者・家族の評価向上を通じて施設のブランド力と収益性を同時に押し上げる力を持っています。

ICT導入による業務効率化

介護記録のデジタル化

紙のバインダーに書かれた介護記録は、情報検索に時間がかかり、保管スペースも膨大です。平均100床規模の施設では、ファイルキャビネットが10㎡を占有し、家賃換算で月2万円のコストが発生します。さらに、手書きゆえの読みにくさや転記ミスが月40件程度報告され、事故報告書の再作成に年250時間が費やされるとの統計もあります。クラウド型記録システムへ移行すると検索時間が80%短縮され、年間850時間の労務削減が可能です。時給1,500円で試算するとROI(投資利益率)は導入初年度で170%に達し、紙の保管コストもゼロになります。

主要な介護記録ソフトとして「ケアカルテ」「ほのぼのNEXT」「カイポケ介護記録」の3つがよく比較対象になります。ケアカルテはタブレットの画面を大きく4分割した直感的UIが特徴で、音声入力にも対応します。ほのぼのNEXTはPC操作に慣れた職員向けにキーボードショートカットが充実し、複数施設統合管理が強みです。カイポケ介護記録はスマートフォン専用アプリを持ち、外出先からでも入力可能なクラウドネイティブ設計です。いずれのソフトも介護保険最新様式への自動アップデート機能を備えており、電子署名やアクセスログ管理で個人情報保護法・厚生労働省ガイドラインに準拠しています。

導入時に課題となるのがITリテラシーの低い60代以上の職員の抵抗感です。成功している施設では、①90分のハンズオン研修で基本操作を体験、②1本5分のマイクロラーニング動画をLINE WORKSに週2回配信、③若手とベテランを組ませるバディ制度で現場フォロー、④導入3か月間は外部ベンダーのチャットサポートを即時利用という四段構えの教育プログラムを用意しています。この仕組みにより、操作エラー率は1か月で12%→2%へ低減し、心理的抵抗もアンケートで「不安」「やや不安」の回答が65%から18%まで下がりました。

デジタル化後は蓄積されたビッグデータを活用するフェーズに移ります。ある特養では、夜間トイレ回数・歩行速度・過去の転倒歴をAIで解析し、転倒リスクが高い入居者をリアルタイムで可視化しました。その結果、事前介入が可能となり転倒件数が前年同期比25%減少しています。また、看取り期のバイタル推移と疼痛スケールを学習したシミュレーション機能を導入したケースでは、医師と看護師の連携が迅速化し、家族満足度がNPS+18ポイント改善しました。単なるペーパーレス化を越え、ケア品質向上とリスク予防を同時に実現できる点がデジタル記録の最大の価値と言えます。

スタッフ間の情報共有ツールの活用

職員が同じフロアにいなくても瞬時に状況を把握できるリアルタイム共有は、介護現場の安全と効率を左右します。特にヒヤリハット(事故一歩手前の事例)情報がその場で共有されると、類似事故の再発を防げるメリットが大きいです。従来の紙申し送りでは記入から確認まで数時間のタイムラグが発生し、危険情報が埋もれることもありましたが、チャットツールやグループウェアを導入すると「写真付き」「動画付き」の報告が30秒以内に届くため、夜勤者でも即時対処が可能になります。

代表的なツールを比較すると、①LINE WORKSはスマホ慣れした介護職員が多いためUI(操作画面)が直感的で、月額400円/IDからと低コスト。②SlackはISO/IEC 27001認証取得済みで外部アプリ連携が3,000種類以上と豊富、ただし有料版は月額850円/ID〜とやや高め。③カイポケの「カイポケチャット」は介護保険請求システムと同一アカウントで利用でき、入院・退院情報が自動連携するなど業務特化型ですが、事業所規模によって月額2万〜4万円の定額制です。セキュリティ面では全サービスが通信暗号化(TLS)を採用しているものの、医療情報を扱う場合はログ保存期間やデータ保管先サーバーを確認することが重要になります。

ツールを導入しただけでは情報が散逸するため、「タグ付け+テンプレート+既読確認」というプロトコルを標準化した事例が成功の鍵を握ります。ある特別養護老人ホーム(定員100名)では、①タグ付け:「#転倒」「#褥瘡(じょくそう)」「#家族連絡」の3種を必須化、②テンプレート:利用者ID・時刻・対応者・所見を定型入力、③既読確認:既読率90%以上で初めて申し送り完了とみなす―というルールを設定しました。その結果、導入前に月平均12件あった事故情報の伝達漏れが3件まで減少し、クレーム件数も40%低下しています。

効果測定では、1)申し送り漏れ件数、2)業務引継ぎ時間、3)ヒヤリハット発生後の初動時間の3指標をKPIとして設定する方法が実践的です。ツール内のログをCSV出力し、週次で件数や所要時間をグラフ化すると、改善傾向が一目でわかります。前述の施設では、引継ぎ時間が平均25分から15分に短縮し、年間で約370時間(25分→15分×1日1交代×365日)の労働時間削減に成功しました。省力化で生まれた余剰時間をケア品質向上やスタッフ研修に充てることで、最終的には利用者満足度向上と職員定着率アップにもつながるサイクルを構築できます。

入居者の健康管理システムの導入

遠隔モニタリングに対応したバイタル自動測定デバイスは、手首装着型の光学式心拍センサー、上腕式のBluetooth血圧計、さらにはマットレス下に置く非接触型呼吸センサーなど多彩です。これらのデータはLoRaWANやWi-Fiを経由してゲートウェイに集約され、暗号化(AES-128)された状態でクラウドへ送信されます。クラウド側ではHL7 FHIR準拠のAPIが用意されており、各メーカーの機器を横断的に統合できる設計です。また、プラットフォームはISO/IEC 27017のクラウドセキュリティ国際標準を取得しているため、個人情報保護の観点でも安心して利用できます。

転倒検知センサーと睡眠解析AIを同時に導入した100床規模の介護付有料老人ホームでは、アラート発報からスタッフが駆け付けるまでの平均時間が12分から4分へ短縮されました。センサーが加速度3G以上の衝撃を検知すると即座にナースステーションとスマートフォンにプッシュ通知が届き、AIは睡眠ステージの異常パターンを自動判定して“潜在的体調不良”フラグを立てます。結果として、夜間の転倒事故件数は導入前月平均4.3件から1.1件へ減少し、看護師の夜間巡回回数も20%削減されています。

さらに、医師・薬剤師とリアルタイムで連携できるオンラインプラットフォーム「e薬Link」を活用すると、服薬管理の質が飛躍的に向上します。具体的には、電子処方箋と連動し薬歴が自動更新されるため、看護職員はタブレットでバーコードをスキャンするだけで服薬可否を確認可能です。ある特別養護老人ホームでは、薬剤変更情報の反映遅れが平均36時間から2時間へ短縮され、重複投与リスクゼロを達成しました。医師はチャット機能で追加指示を出せるため往診回数を月2回削減でき、結果として医療連携加算の取得にもつながっています。

導入コストは60床施設の場合、ハードウェア350万円、クラウド利用料年間120万円、ネットワーク工事費50万円で初期合計520万円が目安です。しかし、厚生労働省のICT導入支援事業補助金を活用すれば、ハードと工事費の3分の2(約267万円)が助成され、実質初期費用は253万円に抑えられます。人件費削減と加算取得で年間約180万円のキャッシュインが見込めるため、5年間累積ROIは(収益900万円-コスト253万円)÷コスト253万円=約2.56と算出できます。これにより、財務的にも十分ペイする投資であることが裏付けられます。

\この記事を読まれている方に人気な資料です/

利益率向上のための人員配置戦略

サービス提供責任者の役割の再評価

サービス提供責任者(以下サ責)は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚労省令第34号)第16条で定義され、訪問介護においては①個別の訪問介護計画作成、②ヘルパーへの技術指導・同行訪問、③サービス提供状況の継続的評価、④利用者・家族・ケアマネジャーとの調整を担います。施設介護では法令上「サ責」という呼称は用いられないものの、ユニットリーダーやケアワーカー長が同等の役割を果たし、入所者30名につき1名以上の配置を求める自治体ガイドラインも存在します。この違いを押さえることで、人員配置計画に柔軟性を持たせながらも法令遵守を確実に行えます。

サ責が利用者アセスメントとケアプラン連携において果たす価値は非常に大きいです。たとえば独居高齢者Aさん(要介護3・糖尿病合併)のケースでは、サ責が週1回の血糖値モニタリングと栄養指導を訪問介護計画に組み込み、主治医と訪問看護師、配食サービスをオンラインで結節しました。この連携によりAさんのHbA1cが8.2%→7.1%へ改善し、インスリン投与の回避に成功しています。ケアマネジャーからは「医療的観点を踏まえた計画で再入院リスクが半減した」と高評価を得ており、サ責の専門的判断が利用者のQOL向上と医療費削減の両方に寄与した好例です。

近年はサ責業務をICTで効率化する動きが加速しています。関西の訪問介護事業所B社では、クラウド型サ責支援システムを導入し、利用者200名分の計画書作成・実績入力・モニタリング記録を一元管理しました。その結果、紙ベースで月平均18時間掛かっていた事務作業が12時間短縮され、ヘルパー同行時間を週3時間確保できるようになっています。さらにAI(人工知能)によるアセスメント自動サジェスト機能が導入され、褥瘡リスクの高い利用者を早期抽出して未然に転倒事故を防止するなど、ケア品質も向上しました。

離職率が高止まりする介護業界で、サ責のキャリアパスと報酬制度を見直した成功事例もあります。首都圏で10事業所を展開するC法人では、サ責を「ジュニア→シニア→エキスパート」の3段階に細分化し、担当利用者数やマネジメント範囲に応じて月額給与を5万円ずつ上乗せする制度を導入しました。併せて研修費用年間5万円を自己裁量で使えるポイント制を設けたところ、サ責の離職率が前年14.8%から7.2%へ半減し、利用者満足度(NPS)が+12ポイント改善しています。適切な評価と報酬が、経験豊富なサ責を組織に定着させる鍵であることが数字からも読み取れます。

高齢者のニーズに応じた柔軟な配置

厚生労働省が公表した「令和4年介護サービス施設・事業所調査」によると、要介護度や疾患によって必要人員は大きく異なります。たとえばADL(日常生活動作)区分が中重度(要介護3~5)の入居者が7割を超える特別養護老人ホームでは、介護職員1人あたりの受け持ち人数は平均1.9人ですが、軽度(要支援~要介護2)が中心の住宅型有料老人ホームでは3.5人まで緩和されています。また、認知症高ステージ(中核症状+行動心理症状あり)入居者の割合が50%を超える施設では、夜間帯を含む24時間体制での看護師・介護職員の追加配置が必要とされ、厚労省通知でも「転倒・徘徊リスクの高い利用者10人につき1名の追加職員配置」が推奨されています。

PDA(Person-Directed Approach:利用者主体アプローチ)を採用する施設では、この統計データを個々のケアプランに落とし込み、利用者自身が「どの時間帯にどんな支援を受けたいか」を選択できるようにしています。実例として、福岡県内の介護付き有料老人ホームAでは、入居者と家族を交えた月次ミーティングを実施し、希望時間帯や活動内容をヒアリング。シフト作成ソフトに利用者の優先順位やケア密度を入力すると、AIが最適な配置を提案し、職員の残業時間が20%削減された一方で、入居者の「サービス希望通り実施率」が92%に向上しました。

さらに、インフルエンザ流行期や猛暑による熱中症リスクが高まる夏季など、季節要因に合わせて一時的に応援スタッフを投入するダイナミックシフト管理が注目されています。東京都の介護老人保健施設Bでは、感染症警報発令時に地域連携パートナーから登録ヘルパーを最短2時間で招集できるクラウドマッチングサービスを導入。ピーク時の利用者急増に対し最大15%の人員増強を実現し、看護・介護両部門の業務遅延件数を前年比で40%削減しました。

これらの柔軟な配置戦略により、施設AとBはいずれも利用者満足度(NPSスコア)が半年で+18ポイント、稼働率が平均5ポイント改善しています。稼働率95%を超えると固定費の回収効率が高まり、営業利益率が3%→7%へと倍増した試算も報告されました。必要なときに必要な人員を配置することで、サービス品質と経営効率を同時に高められる点が、柔軟配置の最大の強みです。

外国人介護職員の活用と課題

外国人が介護現場で働く主なルートはEPA(経済連携協定)、技能実習制度、特定技能1号の三つに大別できます。EPAはフィリピン・インドネシア・ベトナムとの二国間協定に基づき、介護福祉士資格取得を前提に最長5年間の在留を認める仕組みです。技能実習は「人材育成による国際貢献」を目的とし、最長5年で介護分野は2017年に追加されましたが、訪問系サービスは就労範囲外となります。特定技能1号は2019年導入の新資格で、試験合格または技能実習2号修了により最長5年、施設・通所・訪問系のいずれでも就労可能です。比較すると、EPAは国家試験合格後に無期限在留へ移行できるキャリアパスの明確さ、技能実習は送り出し国の監理団体を介した採用コストの低さ、特定技能は実務即戦力を迅速に確保できる柔軟性が特徴と言えます。

導入現場でまず直面する課題は、日本語レベルN3〜N4程度の職員が多いため細かなニュアンスが伝わりにくい点です。ある特養では、食事介助時の「とろみ」「きざみ」など専門用語をピクトグラム(絵文字)付きマニュアルに置き換え、誤給食ゼロを達成しました。別の老健では、スマートフォンにインストールしたリアルタイム翻訳アプリを使い、申し送りを多言語字幕化した結果、ヒヤリハット報告件数が25%減少しています。文化面でも「年長者への敬語」「お辞儀の角度」など暗黙知を動画教材化し、ペアワークでロールプレイさせるなど研修形式を工夫すると定着が早まります。

一方で、外国人材受け入れには教育コストと離職リスクが付きものです。厚労省の試算では日本語研修・OJTを含めた初年度教育費は1人あたり平均60万円、離職率は定着支援が不十分な施設で30%を超えます。労働基準法や入管法を踏まえた適正労働時間管理、旅券保管禁止、転職制限の排除など法令順守を怠ると、監督署の是正勧告や在留資格取り消しに直結し、運営停止リスクが高まります。就業規則を多言語化し署名を取得する、技能実習計画の未達時は再作成を徹底するなど、コンプライアンス体制の整備が欠かせません。

多国籍チームをうまく活用した施設では、サービス品質と職員満足度が同時に向上しています。埼玉県の介護付き有料老人ホームでは、フィリピン・ネパール・日本の混成チームを導入後、利用者からの「国際色豊かで楽しい」「異文化交流が刺激になる」といった声が増え、アンケートによる満足度スコアが78点から89点へ上昇しました。さらに、現地の介護技法やレクリエーションを取り入れたことで認知症ユニットの笑顔率が12%向上したデータもあります。もちろん言語支援やメンタルケアに年間コストがかかりますが、定着率向上により採用・教育費が圧縮され、5年累計ROIが18%のプラスになった事例も報告されています。リスクを管理しつつダイバーシティを推進することで、介護現場に新しい価値をもたらす可能性が高いといえます。

まとめと実践へのステップ

人員配置基準の再確認と計画の立案

最初に行うべきは、現行の職員配置を厚生労働省告示の基準表と1対1で照合し、過不足を数値化するギャップ分析です。実務では、ExcelやBIツールに「職種」「常勤換算人数」「法定必要人数」「差分」の4列を設け、VLOOKUP関数で自動突合します。差分セルを条件付き書式で赤(不足)・緑(充足)に色分けすると、瞬時にリスク箇所を視覚化できます。さらに、フローチャート<現状入力→自動計算→差分抽出→優先度付け>を掲示すると、現場リーダーの理解が格段に速まり、全体会議での合意形成がスムーズになります。

不足が判明した後は、SMARTフレームワーク(Specific・Measurable・Achievable・Relevant・Time-bound)を使って行動計画を具体化します。短期(3か月)では「介護福祉士の常勤換算0.8名不足を、派遣活用で補充する」など明確な数値目標を設定し、週次で進捗チェック表を更新します。中期(1年)では「ICTによる夜勤シフト可視化により、常勤換算を1.2名分削減しつつ基準を充足」というように、効率化とコスト削減を両立させるゴールを掲げます。目標ごとに責任者・達成指標・期限を一覧化し、紙ベースではなく共有クラウドにアップすることで、修正履歴も自動保存されます。

計画を実現するには、定点観測できるダッシュボードが不可欠です。入居者の要介護度分布、稼働率推移、職員離職率、採用進捗をリアルタイムで表示し、基準充足率をメーター式グラフで一目で把握できるUIが理想です。たとえばTableau Publicを活用し、「データソース:勤怠システムAPI+電子カルテCSV」を接続すると、夜勤実績や利用者ADL変化が翌朝には自動反映されます。アラート設定で充足率が95%を下回った場合に施設長へメール通知が飛ぶ仕組みにすれば、問題の早期発見と迅速なリカバリーが可能です。

最後に、経営層・現場リーダー・外部顧問といったステークホルダーごとに説明責任を果たす報告書テンプレートを準備しておくと安心です。経営層向けには「戦略KPI概要1枚+財務インパクト試算」、現場リーダー向けには「週次タスク進捗表+シフト最適化シナリオ」、外部顧問には「法令遵守チェックリスト+改善提案書」をセットにし、それぞれPDFで配布します。テンプレートを標準化しておけば、半期ごとの介護報酬加算申請や監査対応にも再利用でき、書類作成工数を最大40%削減できると試算されています。

施設の現状分析と改善点の特定

SWOT分析はStrengths(強み)・Weaknesses(弱み)・Opportunities(機会)・Threats(脅威)の頭文字を取った経営分析手法で、介護施設用にカスタマイズすると「強み=高い介護技術」「弱み=夜勤体制の脆弱さ」「機会=地域包括ケアシステムの拡大」「脅威=介護報酬の減額」といった具体例が得られます。また、バリューチェーン分析は施設のサービス提供を〈ケアプラン作成→介助・看護→リハビリ→レクリエーション→家族支援〉という連鎖で捉え、各工程の付加価値とコストを可視化する手法です。例えばリハビリ工程が利用者満足度に大きく貢献している一方で、家族支援工程に十分なリソースが割けていないことが浮き彫りになると、重点投資領域が明確になります。

KPI(重要業績評価指標)は現場データを抽出してボトルネックを可視化すると効果的です。介護度別稼働率を例に挙げると、要介護3以上のユニットが82%なのに対し、要介護2以下は55%と低迷していれば軽度者向けサービスが弱点であることがわかります。サービス提供時間も、1日あたり平均180分の目標に対し実績が150分なら30分のギャップが存在します。職員稼働率では「直接ケア時間÷総労働時間」を指標とし、全国平均70%に対し自施設が58%であれば、間接業務の圧縮が急務という結論に至ります。

改善優先順位を決める際は、ROI(投資対効果)とリスクインパクトを掛け合わせたスコアリングモデルが有用です。たとえばROIスコアを0~5点、リスクスコアを0~5点で評価し「総合スコア=ROI×0.6+リスク×0.4」で算出する方式を推奨します。電子カルテ導入はROI4点・リスク2点→総合3.2点、夜勤専従スタッフ増員はROI3点・リスク3点→総合3.0点というように、数字で比較すれば意思決定が透明化されます。リスク項目には離職率増加、法令違反、利用者安全性の影響などを含めると網羅性が高まります。

選定した施策はパイロットプロジェクトとして小規模に実行し、効果を測定すると安全です。例えば「軽度者向けリハビリ特化プログラム」を1ユニット10名に3か月間導入し、KGIを「ユニット稼働率70%→85%」、KPIを「週あたりリハビリ時間+20%」「利用者満足度+10ポイント」と設定します。期間中はダッシュボードでリアルタイムに実績を確認し、目標未達の場合は原因分析を即座に実施します。検証後に十分な成果と費用対効果が確認できれば施設全体へ展開し、再度KPIをモニタリングすることで継続的な改善サイクルが回り始めます。

実践後の効果測定と継続的な改善

KGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)とKPI(Key Performance Indicator:主要業績評価指標)は、実践施策の効果を数値で把握するためのツールです。まず施設全体のKGIとして「営業利益率12%」「年間離職率8%」など経営の最終成果を設定し、KPIに「平均介護度別稼働率90%」「有給取得率70%」「職員エンゲージメントスコア+15ポイント」など日次・週次で測定可能な項目を紐づけます。これにより、利益率を高めるには稼働率とエンゲージメントが鍵という因果関係が可視化され、現場が“どの数字を動かせばゴールに近づくか”を直感的に理解できます。

設定した指標は、BI(Business Intelligence)ツールを使ってダッシュボード化するとリアルタイムに確認できます。勤怠システムや介護記録ソフトとAPI連携し、前日までの稼働率や残業時間を自動で取り込み、グラフを更新する仕組みを整えます。さらに週次レビュー会議では、そのダッシュボードを壁面モニターに映し「KPI進捗→要因分析→次週アクション」の順でディスカッションを行います。会議時間を30分に限定し、各チームが改善アクションを3件以内に絞ることで、PDCAが高速に回り“数値→行動→成果”のサイクルが定着します。

自施設の成果を客観視するには、外部ベンチマークが不可欠です。厚生労働省「介護事業経営実態調査」や福祉医療機構の統計で公開されている全国平均の人件費率・離職率を取り込み、ダッシュボードに同系列グラフとして表示すると、自社が“全国上位25%”か“平均以下”かが一目で分かります。また、同一市区町村内の競合5施設と月次で情報交換会を行い、KPIを匿名化データで共有する「ベンチマーククラスター」を組むと、地域特性を反映した指標で比較でき、改善余地をより精密に把握できます。

指標が好転した成果は、介護報酬の加算取得やブランディングに結びつけることで、継続的な競争優位になります。例えば個別機能訓練加算Ⅱを取得するには、機能訓練実施率や記録精度を一定水準に保つ必要がありますが、ダッシュボードで要件を満たしていることを証明できれば申請手続きがスムーズに進みます。加算収益が年間1,000万円増えた実例もあり、その財源を職員給与や研修に再投資する好循環が生まれます。さらに、改善した離職率や利用者満足度を採用サイトやパンフレットに掲載すると、求職者・ご家族の信頼を獲得し、稼働率向上と優秀人材確保を同時に実現できます。