科学的介護情報システム(LIFE)の概要

LIFEとは何か?

LIFE(Long-term care Information system For Evidence)とは、厚生労働省が推進する科学的介護情報システムのこと。全国の介護施設や事業所が、利用者様の情報や日々のケア実績をオンラインで登録。その蓄積されたデータを確かな根拠として、介護サービスの質を向上させていく取り組みです。

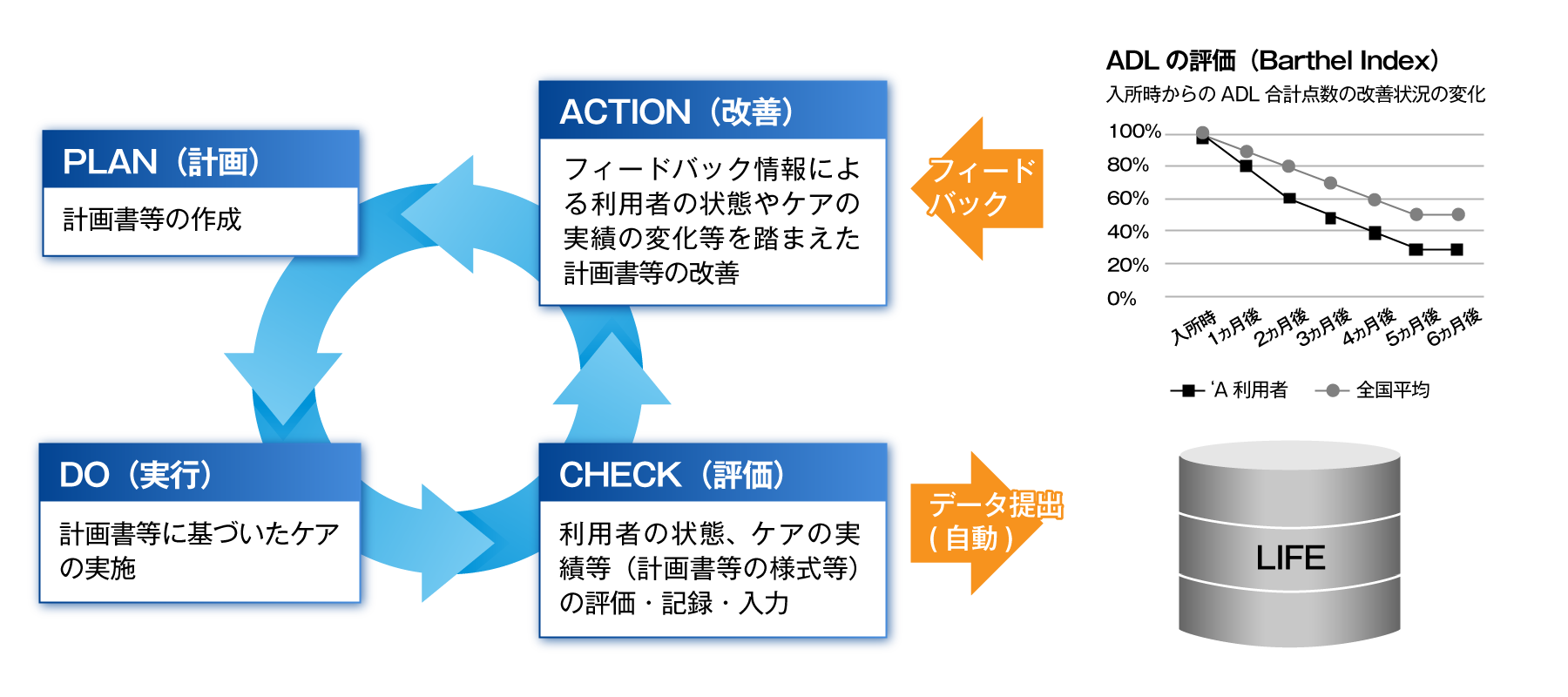

その仕組みは、驚くほどシンプルで実践的。職員の方々が日々のバイタルやADL(日常生活動作)、栄養状態などを介護ソフトに入力すると、そのデータは月1回もしくは四半期ごとにCSV形式でLIFEへ提出されます。LIFEのサーバーがそれらの情報を瞬時に集計・解析し、全国平均と自分たちの施設のスコアを比べた分かりやすいフィードバックを返してくれます。

利用者様一人ひとりについては「歩行介助が不要になる可能性」といった未来予測のアラートが、事業所全体では「栄養改善率」のような経営に直結する指標が示されるため、現場のスタッフから経営層まで、皆が同じテーブルで具体的な数値を元に話し合うことができるのです。

データに基づいたケアがもたらす変化は、私たちの想像をはるかに超えることがあります。ある特別養護老人ホームでは、LIFEが「下肢筋力の低下が目立つ」と教えてくれた利用者に、理学療法士が個別機能訓練を週2回に増やしました。すると、わずか6か月でADLの評価指標であるBarthel Indexが平均8ポイントも改善。結果としてADL維持等加算の上位区分をクリアし、月20万円以上の増収を達成しました。そればかりか、転倒の件数も前年と比べて32%も減少したのです。数値という「共通言語」によってケアの効果が見える化され、本当に意味のある支援に人やコストを集中できる。これこそがLIFEの大きな力です。

しかも、この仕組みを始めるのに導入コストは一切かかりません。LIFE自体の利用料は無料で、必要なのはインターネットに繋がるパソコンだけ。既存の介護ソフトからCSVを出力してアップロードするだけなので、新たなサーバ購入や高価なライセンス契約も不要です。職員研修もオンライン動画で手軽に学べ、半日もあれば基本的な操作は覚えられます。このハードルの低さが、小規模な事業所であっても科学的介護の世界へ一歩踏み出す大きなチャンスとなっています。

ここで蓄積されるデータは、まさに「未来への資産」です。自施設で数年分のアウトカムデータが育てば、医療機関や地域包括支援センターと連携する際に、説得力のあるコミュニケーションが可能になります。加算取得による直接的な収益アップはもちろん、確かなケア品質の裏付けは、新たな利用者様をお迎えする際や、志を同じくする仲間を募集する場面で、他にはない強力なアピールポイントになるはずです。

このようにLIFEは、単なる「無料で始められるデータ基盤」ではありません。ケアの質を高め、収益を改善し、施設のブランド価値をも向上させる、多方面に良い影響を広げる可能性を秘めたツールなのです。パソコンとネット環境さえあれば、今日からでも準備を始められます。早く着手すればするほど、その恩恵は着実に大きくなっていくことでしょう。

LIFEの歴史と進化

LIFEが今日に至るまでの道のりは、そのまま介護分野におけるデータ活用の進化の歴史と重なります。すべては2017年度に始まったVISIT(介護施設の機能訓練データ提出事業)から。全国1,200か所以上の施設からリハビリテーションのデータを集め、「訓練内容がADL(日常生活動作)の変化にどう結びつくのか」を解き明かすことを目指しました。この挑戦で得られた貴重な経験が、現在のデータ提出の書式や評価指標の土台を築いたのです。

2020年度には、より広い視野を持つCHASE(Care, Health Status & Events)がスタート。VISITの領域に加え、口腔ケア、栄養、褥瘡(じょくそう:床ずれ)といった新しい指標を取り入れました。利用者様ごとのデータを時間軸で蓄積することで、転倒や再入院のリスクを予測するモデルが初めて形になり、AI(人工知能)の活用が試みられたのもこの時期です。

そして2021年度、VISITとCHASEは一つになり、現在のLIFEが誕生します。この統合によって、介護サービスの垣根を越えて利用者様を一つのIDで追いかけることが可能になりました。施設を移っても、状態が変わっても、その方のデータを途切れることなく見守れるようになったのです。例えば、ADL維持等加算が算定できるかどうかを月初に自動で判定して担当者に知らせる機能。これによって、算定漏れを約30%も減らしたという嬉しい報告も届いています。

さらに2024年、LIFEはより使いやすく進化を遂げた新システムへ。ユーザーインターフェースが刷新され、目的の帳票まで平均3クリックでたどり着けるようになり、画面を行き来する手間は以前の4割も削減されました。データ連携も、APIによる自動送信が標準となり、市販の介護ソフトとの連携設定は最短30分で完了します。千葉県のある特別養護老人ホームでは、毎月のデータ提出作業が10時間からわずか2時間に短縮。年間にして約96時間もの業務を削減できたそうです。

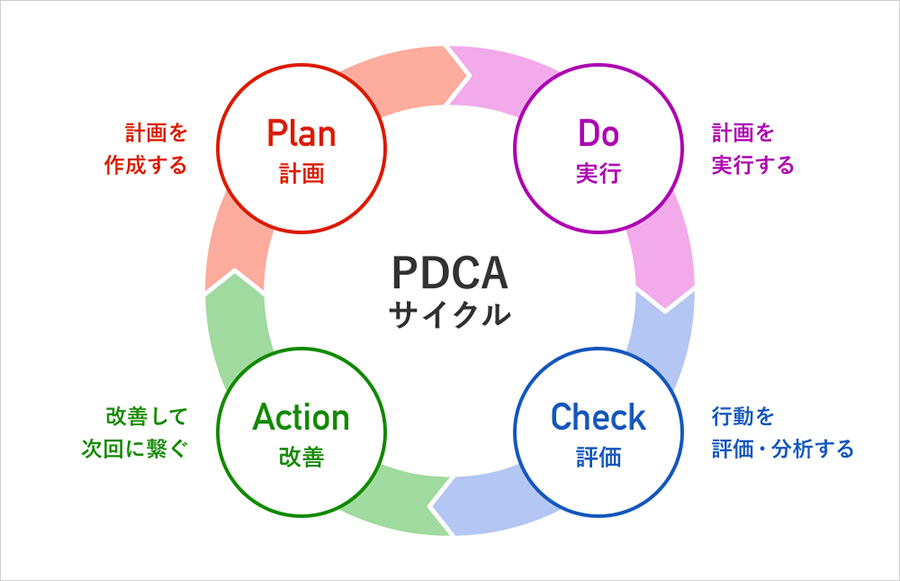

この進化を後押ししてきたのが、介護報酬改定のたびに掲げられる「科学的介護の推進」と「ICT化」という国の大きな方針です。政府はPDCAサイクルでケアの質を高める施設を報酬で評価する仕組みを採り、LIFE関連の加算を拡充し続けてきました。データを活用する施設には手厚いインセンティブを、そうでない施設には厳しい評価を。そうして業界全体のレベルアップを促しているのです。

今後は、提出データのチェック機能がさらに賢くなったり、2026年度までにはAIがリアルタイムでケアの提案をしてくれる機能の実装が見込まれています。さらに2030年前後には、LIFEの利用が段階的に義務化されるという議論も。その際には、「提出しないと加算がゼロ」になるだけでなく、「科学的介護をしなかった」ことによる基本報酬の減算さえあり得ると示唆されています。施設の運営者は、①データの質を守るためのチェック体制づくり、②API連携を当たり前としたソフト選び、③職員のデータ活用スキルを高める研修、この3つを長期的な計画に盛り込み、時代の変化にしなやかに対応できる準備を整えておくことが、これまで以上に重要になっています。

介護施設におけるLIFEの役割

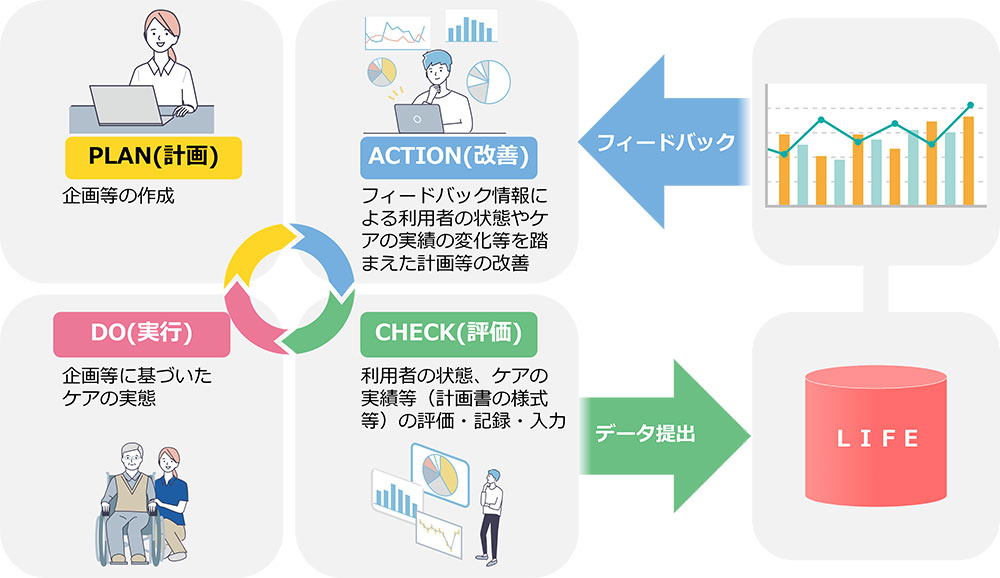

LIFEを使い始めると、日々のケア業務そのものが、ごく自然にPDCAサイクルへと変わっていきます。まずP(計画)の段階。利用者様一人ひとりのADL(日常生活動作)や栄養状態、口腔機能の評価データをLIFEに入力することで、ケアの目標を具体的な「数値」として設定できます。短期・長期の目標が明確な指標になるため、担当者だけでなく、様々な専門職が集まるチーム全体で同じゴールを目指しやすくなります。

D(実行)の段階では、日々のケア内容を介護ソフトやタブレットからLIFEへ自動で連携させる仕組みが真価を発揮します。記録のために二度手間になることもなく、リアルタイムで実践状況がデータとして積み上がっていきます。記録の際に入力ミスがあればアラートで知らせてくれる機能もあり、現場で起こりがちなうっかりミスを減らすことにも繋がります。

C(評価)のフェーズでは、LIFEのダッシュボードを見れば、利用者様ごと、そして事業所全体の達成度がグラフで一目瞭然です。「食事を8割以上食べられた方が、先月より15%増えた」といった変化をひと目でつかめ、支援が必要な方を素早く見つけ出せます。褥瘡や転倒のリスクもスコアで示されるので、看護師、リハビリ職、ケアマネジャーが同じ画面を見ながら「次の一手」を話し合え、情報共有のスピードは格段に上がります。

そしてA(改善)です。LIFEから届けられるフィードバックレポートには、全国平均や同じ規模の施設との比較データが満載です。これをケアカンファレンスで活用し、次なる改善策を決めます。ある特養では、レポートから「起立している時間」が全国平均より短いことが分かりました。そこで機能訓練指導員が立ち上がり訓練を週2回から4回に増やしたところ、3か月後にはBI(Barthel Index)が5ポイントも改善したのです。

ケアがこうして『見える化』されると、不思議なほど多職種連携がスムーズになります。リハビリ職が示す歩行距離のデータを見て、介護職は歩行器を使うタイミングをより細やかに記録し、栄養士は必要なエネルギー量を調整する――。こうした専門職を横断する情報がLIFE上で一つに結びつき、リスクマネジメント会議も、短時間で中身の濃い議論ができるようになります。ご家族との面談で、タブレットに映したグラフをお見せするだけで、ケアの成果がひと目で伝わります。「こんなに親身に見てくれているんですね」という感謝の言葉とともに、信頼関係が深まったという声が、全国の現場から数多く寄せられています。

経営面でのメリットも計り知れません。第一に、加算の安定的な取得です。個別機能訓練加算やADL維持等加算などはLIFEへのデータ提出が必須ですから、システムを使いこなすことがそのまま加算の維持につながります。第二に、業務の効率化。介護ソフトとAPI連携させたことで、入力作業を月25時間も削減できた法人が実際にあります。第三に、外部からの評価向上です。第三者評価機関がLIFEの活用度をチェック項目に加えるケースが増えており、地域包括ケア会議の場でも、データを根拠に発言できる施設はますます頼られる存在になるでしょう。

どう実装するかは、施設の規模やサービス内容によって工夫が必要です。小規模多機能型や訪問系のサービスなら、直接入力だけでも十分に運用できることが多く、まずは月20名程度のデータ入力を確実に行い、返ってくるフィードバックを職員会議で共有する体制づくりから始めるのが良いでしょう。一方で、特養やデイケアのように利用者様が多い事業所では、介護ソフトとの連携を前提に考えないと、かえって業務負担が増えてしまいます。特にデイサービスでは、送迎で忙しい朝夕の入力が課題となりがち。そんな時は、スマートフォンでの記録と音声入力を組み合わせるのが効果的です。

要するにLIFEは、単に「データが溜まる箱」ではありません。それは「ケアと経営を、同時に力強く前に進めるエンジン」なのです。自分たちの施設の規模、サービスの種類、職員の体制に合わせて連携方法や見るべき指標を工夫すれば、余計な手間を増やすことなく、科学的介護がもたらす豊かな果実を存分に味わうことができます。

LIFE導入による介護施設運営の効率化

PDCAサイクルの推進とケアの質向上

LIFEの真価は、計画(PLAN)・実行(DO)・評価(CHECK)・改善(ACTION)という一連の流れの中で、常に同じデータを軸に考え続けられる点にあります。PLANの段階では、ダッシュボードに並ぶ利用者様のADL基準値や口腔スコア、栄養状態の一覧が、ケア計画を立てる上での羅針盤になります。「どの指標を、どれくらい良くするか」を具体的に設定でき、過去半年の推移グラフを参考にすれば、現実的で無理のない目標を立てる手助けをしてくれます。

DOの段階では、タブレット入力に対応したLIFE連携の介護ソフトが頼もしい相棒になります。介護職員が移動の合間に、音声入力で嚥下の状態やリハビリの時間を登録。その情報はリアルタイムでLIFEに送られ、その日の集計値が自動で更新されていきます。かつて50枚以上の紙の記録用紙を回収・転記していた作業がほぼなくなり、残業時間が月30時間から8時間へと劇的に減った事業所もあるほどです。

CHECKの段階で活用したいのが、LIFEの「事業所フィードバック帳票」です。例えば、褥瘡リスクの高い利用者様を黄色いハイライトで瞬時にリストアップし、全国平均と比べたレーダーチャートをPDFで簡単に出力できます。週に一度のモニタリング会議では、この帳票を大きなモニターに映し出すことで、リハビリ職も看護職も管理栄養士も、誰もが客観的な数値をもとに議論でき、「なんとなく」や「感覚」で話す時間がなくなりました。

ACTIONの段階では、改善すべきことをToDoリストのようにLIFEの中に登録し、その進捗をガントチャートで目で見て管理できます。例えば「口腔ケアの頻度を週3回から5回に増やす」というタスクを、担当者と期限をはっきりとさせて設定。担当者が完了ボタンを押せば、その成果は自動で翌月の評価(CHECK)に反映されるため、改善策がやりっぱなしになることを防ぎます。

実際にADLの数値を大きく改善した事例をご紹介しましょう。定員100名の特別養護老人ホームAでは、利用者のBarthel Indexの平均が65点で伸び悩んでいました。しかしLIFEからのフィードバックで「歩行の介助量が全国平均より多い」という事実に着目。PLANの段階で下肢の筋力を向上させるプログラムを組み込んだところ、6か月後には平均点が72点まで上昇。転倒件数も月3件から1件に減り、結果としてADL維持等加算がⅠからⅡへと上がり、年間で約360万円もの増収につながったのです。

このサイクルを回し続けるには、会議の仕方も工夫するとより効果的です。月に一度は経営層も交えてKPIを見直す「LIFEレビュー会議」を、そして週に一度は現場リーダーが15分程度でタスクの進捗を確認する「ミニチェックイン」を行うのです。職員全体への共有には、ナースステーション前の電子掲示板が活躍します。主要な指標のスコアを常に更新し、「自分たちの頑張りが、ちゃんと数値になって返ってくる」という実感を見える形で伝えました。

PDCAを組織の文化として根付かせるには、リーダーが成功をすぐに皆で分かち合い、称賛する風土が不可欠です。A施設では、ADLを改善したユニットに、毎月の朝礼で「データ・スター賞」を贈ることで、小さな成功体験を大切に積み重ねていきました。また、追いかけるKPIを5項目(ADL平均、口腔スコア、褥瘡リスク、再入院率、満足度)に絞り込み、数値管理が負担にならないよう配慮しています。

最後に、長期的に質の向上を目指す上で最も大切なのは、「データを信じる。でも、鵜呑みにはしない」という姿勢です。LIFEが示す客観的な数値を議論の出発点としながらも、現場スタッフが感じる「何かが違う」という肌感覚や、利用者様の小さな声にも耳を傾ける。そうして初めて、数値と人の感覚が融合した、生きた知恵が生まれるのです。こうした環境を育むことこそが、PDCAサイクルを回し続け、ケアの質をどこまでも高めていくための本当のカギと言えるでしょう。

データ提出の簡略化とICTツールの活用

新しいLIFEシステムでは、CSVの書式が「利用者基本情報」「評価」「実績」というシンプルな三層構造に整理され、入力項目が約30%もスリムになりました。さらに、API連携が正式にサポートされたことで、お使いの介護ソフトからボタン一つでLIFEにデータを直接送り込める仕組みが整っています。

これまで月末のデータ集計に3時間もかかっていた事業所が、書式の変更で1.5時間に、そしてAPIの自動送信を組み合わせることで、わずか45分まで作業を短縮できたという事例もあります。これを人件費に換算すると、年間で約180時間の時間、金額にして約45万円ものコスト削減に繋がる計算です。

市販のソフトとLIFEを連携させる手順は、①バージョンの確認、②LIFE側でAPIキーを発行、③ソフトの設定画面にキーを貼り付け、④テスト送信、⑤本番送信、という5つのステップが基本です。例えばワイズマンのソフトなら、マスター同期機能をONにするだけで利用者IDの重複が自動でチェックされ、データの差戻し率が8%から1%にまで減ったという報告もあります。

カイポケをお使いの事業所では、CSVでのアップロードとAPIによる送信を組み合わせる「ハイブリッド設定」も有効です。普段はAPIで自動送信しつつ、機能訓練など一部の帳票だけをCSVで上書き修正する。この方法なら、万が一エラーが起きても柔軟に対応できます。ちなみに、設定画面で文字コードを「UTF-8」に選ぶだけで、文字化けトラブルの大半は防げますので、最初の設定で必ず確認しましょう。

送信エラーでよくあるのは、「必須項目が空欄になっている」「数字の形式が違う」「利用者IDの枝番が間違っている」という典型的な3つのミスです。エラーが出たら担当者にすぐメールで知らせる設定にしておき、その場で修正できる体制を整えるだけで、再提出の手間は大きく減らせます。特にIDの枝番は、介護ソフト側で自動的につけるルールを統一しておくことが、根本的な解決への近道です。

さらに一歩進んで、スマートフォンでのリアルタイム記録、AIによる音声入力、RPA(ロボットによる業務自動化)での夜間バッチ送信を組み合わせる方法も非常に効果的です。日中のケア記録はスマホの音声入力で済ませ、テキスト化されたデータを夜間にRPAが自動で整形してLIFEへ送信する。この流れを構築したある施設では、日々の入力時間が3割も短縮され、看護師1名分の労働時間を、まるごと直接的なケアに振り向けることができました。

投資対効果を試算してみましょう。スマホ10台(30万円)、音声入力ソフト(年額12万円)、RPAライセンス(年額24万円)で、初年度の投資は合計66万円。一方で、人件費45万円の削減と、加算の取りこぼし防止による増収30万円を合わせれば、初年度で十分に元が取れる計算になります。

データの質を高く保つために、例えば「入力完了率98%以上」「異常な数値の検知ルールを5つ設定」「ダブルチェック担当者の配置」といった独自の基準を設けることをお勧めします。責任の所在も「記録入力は現場職員」「内容のレビューはユニットリーダー」「最終承認はLIFE担当管理者」というように役割分担を明確にすれば、組織の透明性が高まり、加算が減らされるリスクを最小限に抑えられます。

実際に、こうしたICT活用と品質管理を同時に推し進めたある特養では、提出データのエラーが前年の21件からわずか3件に減少。ADL維持等加算を安定して取得し続けられたことで、年間の売上が120万円も増加しました。データ提出を、単なる「やらされ仕事」ではなく、「ICTで磨き上げる経営資源」と捉えること。それこそが、これからの時代を生き抜く、持続可能な施設運営のカギとなるのです。

フィードバックの活用によるサービス改善

LIFEから還元されるフィードバックは、①全国・同規模施設と自法人を比較する「事業所フィードバック」と、②利用者一人ひとりの状態変化を示す「利用者フィードバック」の二層構造になっています。事業所フィードバックには「平均ADL利得」「口腔スクリーニング実施率」「低栄養リスク者割合」「褥瘡新規発生率」「リハビリ実施時間」など10~15項目が一覧化され、中央値・上位25%値とのギャップが色分けで提示されます。一方、利用者フィードバックでは「Barthel Index推移」「体重・BMI推移」「摂食嚥下レベル」「転倒リスクスコア」などがグラフと短文コメント付きで示され、たとえば『起立訓練を週3回から週5回へ増やすとADL維持率が3ポイント改善する可能性』といった個別レコメンデーションが表示されます。

これらの情報を現場に落とし込むため、ある特別養護老人ホームでは毎月25日にLIFEポータルからCSVをダウンロードし、26~27日に品質管理室がパワーポイント形式のダッシュボードを作成しています。28日にリーダー層へ事前共有し、翌月1週目のケアカンファレンス(多職種会議)で15分間のフィードバックレビューを実施。その場で看護・介護・リハビリ担当が改善アクションをブレインストーミングし、当日中に担当者と期限を決定します。2週目には職員研修を行い、新しいケア手順をロールプレイ形式で習得、3週目以降に現場で実践し、翌月のフィードバックで効果を検証する―このサイクルを“30日スプリント”と呼んでいます。

実際に同ホームでは、2023年度下期に「再入院率5%→2%」「ADL維持率72%→79%」を達成しました。成功の鍵は、成果指標をあらかじめKPIとして掲げ、LIFE帳票の該当セルをそのままダッシュボードに貼り付けて“数字が一目で分かる”状態を作った点です。利用者フィードバックで提案された立位保持訓練を導入した94歳女性のケースでは、3か月で歩行補助具が四点杖からT字杖へ変更でき、家族アンケートの満足度が15ポイント上昇しました。

改善サイクルを途切れさせない仕組みとして、①月間MVP表彰(最もインパクトの大きい改善提案を採用した職員を選出)、②可視化ボード(食堂前に成果グラフと写真を掲示)、③利用者家族向けミニ説明会(オンライン含む)を導入すると、モチベーション維持に効果的です。特に可視化ボードは来訪者の目に留まりやすく、『数字で分かる安心感』が評判を呼び新規入所問い合わせが前年同月比20%増となった例もあります。

フィードバックは“数値で指摘される評価”ではなく“改善のヒントが詰まった宝の地図”です。帳票の読み解き力を高め、タイムラインを決めて即アクションへ落とし込むことで、職員の達成感と利用者の生活向上を同時に実現できます。LIFE活用の本質はデータと人の知恵を結び付けることにある、と強調しておきます。

\この記事を読まれている方に人気な資料です/

LIFEを活用した加算取得のポイント

LIFE活用が要件となる加算の種類

個別機能訓練加算

個別機能訓練加算は、利用者一人ひとりの身体機能や生活機能を維持・向上させることを目的に設定された加算で、令和6年度の報酬告示では1日あたり<Ⅰ>20単位、<Ⅱ>30単位と明示されています。算定するには「訓練計画書の作成・6か月ごとの見直し」「LIFE(科学的介護情報システム)への3か月ごとのデータ提出」「機能訓練指導員の常勤配置(通所系は専従0.5名以上、入所系は常勤換算1名以上)」という3本柱をすべて満たす必要があります。条文上は老企第10号通知で細かく規定されており、計画書様式や評価指標も国が推奨するフォーマットに準拠することが求められます。

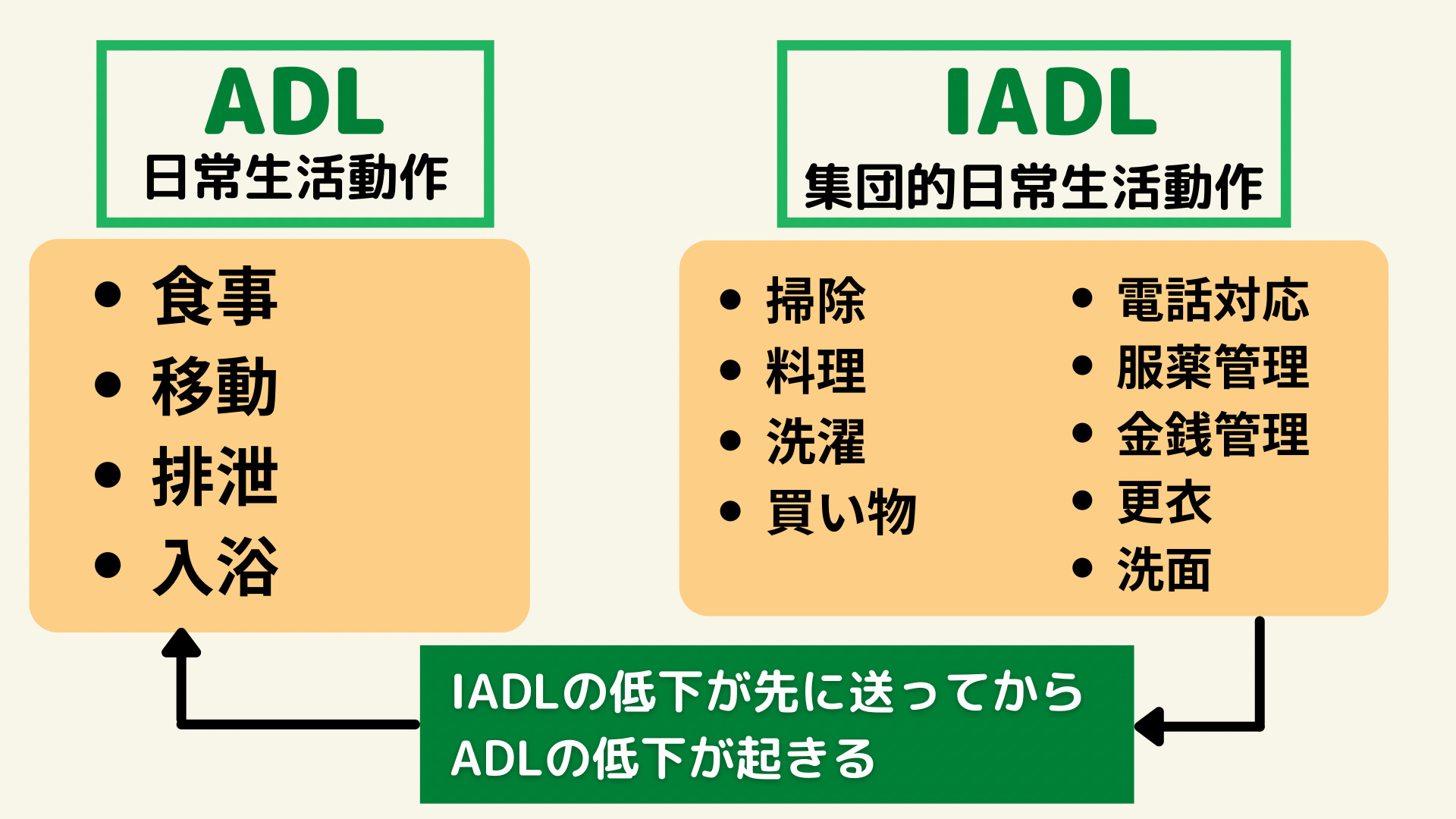

実務では、まず機能訓練指導員(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など)が初回利用開始から2週間以内にアセスメントを実施し、個別機能訓練計画書を作成します。計画書には①訓練目標(例:Barthel Indexを3か月で+5点)、②プログラム内容(関節可動域訓練・筋力強化・立位バランス練習など)、③実施頻度・担当者を明記し、利用者または家族へ同意を取得します。6か月ごとのモニタリングでは、ROM(Range of Motion:関節可動域)値、10メートル歩行速度、IADL(手段的日常生活動作)スコアなど数値化できる指標を用いて達成度を判定し、未達の場合は原因分析を記載した再計画を立案する流れです。

LIFEへのデータ提出では、CSVフォーマットの「機能訓練計画」「機能訓練実績」「評価結果」の3シートに、利用者ID・評価日・指標値・目標達成度などを入力します。ROMは左右別に度数で、歩行能力は10m歩行速度(秒)、IADLは8項目合計点で登録する仕様です。提出タイミングは四半期末日から10日以内が目安とされ、提出後はフィードバックシートで全国平均との比較がグラフ化されるため、自施設の強み・弱みを一目で把握できます。

現場運営を円滑にするには、機能訓練指導員と介護職員の役割分担が欠かせません。指導員は評価とプログラム設計に専念し、介護職員は日常ケアの中で訓練を実施・記録する構造にすると、専門性と効率性のバランスが取れます。毎週のショートカンファレンスでは、指導員がLIFEフィードバックの最新値を共有し、介護職員が利用者の変化を報告する双方向型ミーティングを10分程度で開催すると情報が滞りません。記録は共通テンプレート(タブレット入力式)を用い、ROMや歩行速度は自動でグラフ化される仕組みにしておくと、LIFE提出用データの二重入力を防げます。

収益インパクトを試算してみましょう。通所介護で1日利用者30名、稼働率85%、月22営業日のケースでは、加算Ⅰ(20単位)取得で月額約112,200円、加算Ⅱ(30単位)なら約168,300円(1単位=10円換算)増収となります。指導員の人件費を月30万円と仮定しても、利用者40名規模で加算Ⅱを満額取得すれば黒字化は容易で、質の高い訓練を提供するほどフィードバック指標も改善し、加算継続が可能になります。

質向上と職員教育の好循環を生むシナリオとしては、①LIFEデータで訓練効果を可視化→②成功事例を院内研修で共有→③介護職の訓練スキルが向上→④訓練効果がさらに向上→⑤フィードバック指標が上昇し加算Ⅱ継続という流れが期待できます。利用者の機能改善が家族満足度を高め、新規利用者紹介が増えることで稼働率も上がり、結果として経営指標全体が底上げされるため、個別機能訓練加算は単なる加点要素ではなく“経営ドライバー”として位置付ける価値があります。

ADL維持等加算

ADL維持等加算は、入所(または通所)サービスを利用する高齢者のADL(Activities of Daily Living=日常生活動作)を一定期間維持・向上させた場合に評価される加算です。算定の根拠となる指標はBarthel Index(バーセルインデックス)で、食事・移動・排泄など10項目を点数化し、0〜100点で機能レベルを測定します。

Barthel Indexの変化率は「(追跡時点の合計点-基準時点の合計点)÷基準時点の合計点×100」で算出します。具体的には、基準時点(利用開始月または前年度4〜6月のいずれか)と評価時点(当該年度9〜11月)を比較し、10ポイント以上の悪化が無い、もしくは改善している利用者割合が一定基準(70%など)を超えると算定要件を満たします。施設規模により基準割合が異なる点に注意が必要です。

評価期間の設定は「6か月+3か月ルール」で整理すると分かりやすいです。最初の6か月間で基礎データを取り、その後3か月間で追跡データを取得すると覚えるとスケジューリングがスムーズに行えます。対象利用者は、評価期間内に連続して14日以上サービスを利用した人を抽出するのが原則です。短期入所や入退所を繰り返すケースでは要件を満たさない可能性があるため、あらかじめリストアップして対象外を区分しておきます。

LIFE上で入力する主な項目は「Barthel Index各10項目の得点」「評価日」「測定者名」「測定方法」の4つです。提出タイミングは基準月の翌月10日までに基礎データ、追跡月の翌月10日までに追跡データをアップロードします。システムは提出された2時点のデータを自動照合し、変化率を計算して達成判定を表示します。例えば基礎90点→追跡88点の利用者は −2.2%で維持判定、基礎70点→追跡80点は+14.3%で改善判定となります。

評価の信頼性を高めるためには測定者トレーニングが必須です。新人スタッフにはeラーニング動画と模擬ケースでのロールプレイを組み合わせ、測定手順を統一します。実測時には必ず2名体制でダブルチェックを行い、スコア差が3点以上出た場合は再測定するルールを設けると精度が向上します。最近は歩行距離や立ち上がり回数を自動計測できるデジタルセンサーが市販されており、ICT端末に連携して数値を即時取り込む事例も増えています。

財務効果を試算すると、特別養護老人ホームで平均要件を達成した場合、ADL維持等加算(I)が1日45単位、定員80人・稼働率95%の施設で月間約102,600単位(=45×80×0.95×30)となります。1単位10円換算で月額102万6千円、年間では約1,231万円の増収です。ICT投資や研修費を差し引いても大きなプラスになります。

利用者のADLを維持できれば、転倒や誤嚥による入院リスクが減り、医療費の適正化につながります。家族にとっても「できることが減らない」安心感が満足度向上に直結し、口コミ紹介や継続利用が期待できます。加算による収益と利用者アウトカムの双方を高める好循環を作ることが、施設経営の安定と地域貢献を両立させる鍵と言えるでしょう。

LIFE加算の概要と取得のメリット

LIFE加算は、正式名称を「科学的介護推進体制加算」といい、LIFE(科学的介護情報システム)にデータを提出し、フィードバックを活用してケア改善に取り組む事業所を対象に付与される報酬です。対象サービスは幅広く、入所系(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)、短期入所系(短期入所生活介護・療養介護)、通所系(通所介護、通所リハビリテーション)、さらにはグループホームや小規模多機能型居宅介護など、多くのサービス種別で算定が可能です。

算定要件は大きく二つに整理できます。第一に「データ提出要件」で、利用者ごとの基本情報、ケア計画、実施記録、評価結果を四半期ごとにLIFEへアップロードすることが求められます。第二に「フィードバック活用要件」で、LIFEから返ってくる事業所ベンチマークや個別レコメンデーションを職員会議等で共有し、PDCAサイクルに組み込むことが必須です。いずれも遵守できない場合は加算が返還対象となるため、提出漏れや会議議事録の保管などの内部統制が重要になります。

収益インパクトを具体的に見てみましょう。例として、通所介護(40単位/月・人)を20名、入所系サービス(40単位/月・人)を80名運営している事業所を想定します。1単位を10円で換算すると、通所介護では月額8,000円、年間96,000円の増収、入所系では月額32,000円、年間384,000円の増収となり、合計で年間約48万円のプラスです。取得率を80%と保守的に見積もっても年間38万円程度の増収が見込め、ICT投資や人材育成費用の原資として十分に活用できます。

金銭的メリットだけではなく、LIFE加算を足掛かりにした組織変革効果も見逃せません。データ提出→フィードバック→カンファレンス→改善実施という流れが定着すると、PDCAが自然と回り始め、褥瘡発生率やADL維持率などの質指標が数値で追えるようになります。さらに、フィードバック帳票を教材として活用することで、介護職・看護職・リハ職が共通言語で学習でき、職員教育ツールとしても威力を発揮します。

厚生労働省は「科学的介護」の普及を政策の柱に掲げており、将来的には段階的義務化(まずは入所系、次いで通所・訪問系という流れ)が示唆されています。義務化が始まってから慌てて体制を整えると、システム導入や職員研修のコストが一気に発生し、稼働率や顧客満足度を損なうリスクが高まります。早期導入であれば、①準備期間を十分に確保できる、②自社に合ったICTツールを比較検討できる、③制度変更の度に柔軟にアップデートできるという三つのアドバンテージが得られます。

まとめると、LIFE加算は「毎月の安定した増収」+「データ活用による質向上」+「義務化対策の先行投資」という三拍子がそろった施策です。導入ハードルはPCとインターネット環境のみで無料、あとは運用フローを整備すれば、施設運営全体を底上げする強力な武器になります。

加算取得のためのデータ提出プロセス

介護ソフトとのデータ連携

LIFEへデータを送信する際に既存の介護ソフトと連携する方法は、大きく分けてCSVインポート/エクスポート、API連携、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の3つがあります。概算値では、

| 初期費用 | 導入期間 | 月次保守 | |

| CSV方式 | 10万円前後 | 2〜3週間 | 0.5万円程度 |

| API方式 | 60〜120万円 | 2〜3か月 | 3〜5万円 |

| RPA方式 | 30〜50万円 | 1か月 | 2万円前後 |

費用と期間は小規模事業所向けソフト、クラウド型ソフトなど採用システムにより変動しますが、「初期コストを抑えたいならCSV、小規模運用を自動化したいならRPA、長期的な省力化とエラー削減を狙うならAPI」という選択基準が一般的です。

実装フローは「要件定義→ベンダー調整→テスト→本番」の4ステップで整理すると全体像が掴みやすくなります。要件定義では、連携対象の帳票と提出頻度を洗い出し、ライフサイクルごとのデータ項目を確定します。ここで漏れがあるとベンダー調整時に追加費用が発生しやすいため、必ず現場の記録様式と照合しましょう。ベンダー調整フェーズでは、CSVレイアウトやAPI仕様書の更新履歴を共有し、開発環境でサンプルデータを投げ合うと手戻りが減ります。テスト段階で頻出するトラブルは「利用者IDの重複」「日付フォーマットずれ」「文字コード化け」の3点です。想定外のエラーが出た場合は、担当者がスクリーンショットとエラーログを取り、即日ベンダーに投げる体制を作ると本番移行がスムーズです。

データマッピング表を作る際は、①LIFEの必須項目と自社システム項目を一行ごとに対応させる、②数値・文字列・日付のバリデーションルールを横並びで記載する、③UTF-8とShift-JISなど文字コードの違いを欄外に明示する、の3原則を守るとエラー発生率を大幅に減らせます。例えば「利用者ID→resident_id」「サービス提供年月→service_month」「Barthel Index→barthel_score」のように双方向で名称を記載し、右端に「0〜100の整数」「YYYY-MM形式」といった制約条件を書くと、開発担当と現場スタッフが同じ画面を見ながら確認できます。

連携後の運用監視では、毎週の自動ジョブ結果をログファイルで確認し、エラー検出時にメール通知が飛ぶしくみを最低限構築したいところです。バージョンアップ対応では、介護報酬改定や新LIFEリリースに合わせてAPI項目が追加・変更されるため、連携ベンダーとのSLA(Service Level Agreement)に「仕様変更後7営業日以内に改修リリース」といった期限を明記しておくと安心です。さらに、施設内にシステム責任者を1名、日次/月次のチェック担当をそれぞれ配置し、役割分担表を掲示すると属人化を防げます。これらを徹底することで、提出ミスによる加算返戻や再提出の手間を最小限に抑え、データドリブンなケア改善を継続的に推進できます。

LIFE画面からの直接入力

LIFE画面から直接入力する方法は、すべての事業所に万能というわけではありません。最も適しているのは、1日当たりの延べ利用者数が30〜40名程度までの小規模通所介護や、職員数が20人以下のグループホームのように、データ量が比較的少なく、一人が複数業務を兼務している事業所です。また、現在利用している介護ソフトがLIFE連携に未対応、もしくは連携モジュールの追加費用が高額な場合も、直接入力を検討する価値があります。目安として、月間提出件数が200レコードを超えると入力負荷が急激に増すため、そのラインを越える事業所ではシステム連携方式の導入コストと天秤にかけると良いでしょう。

LIFEの入力画面は「利用者一覧」「計画」「実績」「評価」の4領域で構成されています。最初に利用者一覧で対象者を選択し、次にケア計画を入力、その後に実績(例えば機能訓練の実施状況や栄養摂取量)を記録し、最後に評価タブでアウトカムを登録する流れです。画面遷移はタブ形式なので、ブラウザの戻るボタンを使わずにタブをクリックするほうがエラーが起きにくく、入力時間も短縮できます。ファンクションキー(F2で保存、F5で更新)やブラウザのオートフィル機能を活用すると、1件あたり平均30秒ほどの短縮効果が見込めます。

効率化の鍵になるのが入力補助機能です。例えば、利用者情報を選択した時点で、生年月日から年齢を自動計算する関数が組み込まれており、手入力の手間を省けます。また、前月の計画をコピーして今月分に貼り付ける「前回複写」ボタンを使うと、メニュー構成や訓練内容が大きく変わらないケースでは7〜8割の項目をワンクリックで埋められます。こうした機能を積極的に使うことで、1人の入力担当者が1時間あたりで処理できる利用者数はおおむね12人から18人まで伸ばせます。

入力ミスを防ぐポイントは大きく3つあります。

①必須項目の漏れ防止:赤枠表示の項目は必ずチェックし、空白のままでは保存できない仕様を逆手に取る。

②数値範囲の確認:体重や血圧などは常識的な範囲外を入力すると黄色で警告が出るため、その場で再確認する。

③論理整合:例えば「経口摂取量0g」にもかかわらず「食事摂取形態:常食」となっていないかを、入力完了後にプレビュー画面で通覧する。

加えて、保存直後に同僚が5分以内に確認するダブルチェック体制を敷くと、ヒューマンエラーは約70%削減できます。

直接入力を続けている事業所でも、利用者数の増加やICT投資の補助金獲得によって将来はシステム連携へ移行したくなるケースがあります。その際に重要なのは、過去データをCSV形式でエクスポートし、文字コードをUTF-8に統一しておくこと、そして利用者IDの付番ルールを事前に整理しておくことです。IDが重複すると新システムでは読み込めないため、枝番やチェックデジットを付けるなどの工夫が必要です。また、移行期間中は旧方式と新方式が並走しますので、入力担当者をクロスアサインし、進捗をガントチャートで可視化することで、データ齟齬を最小限に抑えられます。

最後に管理体制ですが、直接入力を採用する場合でも「データ管理責任者」「入力担当者」「確認担当者」を明確に分け、週次で入力進捗とエラー件数をレビューする仕組みを置くと、品質は飛躍的に向上します。将来的にAPI連携へステップアップする際にも、この役割分担とレビュー文化がそのまま活かせるため、早い段階から運用に組み込んでおくとスムーズです。

提出時の注意点

介護報酬にかかわるLIFEデータは、原則としてサービス提供月の翌月10日までに提出する決まりになっています。例えば4月分のデータは5月10日23時59分までに到達していなければなりません。期日を1日でも過ぎると、その月に算定予定だった加算(個別機能訓練加算、ADL維持等加算など)は全て無効となり、翌月以降に遅延提出しても遡及算定はできません。特養100床規模で個別機能訓練加算(Ⅰイ)を月80名に算定しているケースでは、遅延1回でおよそ30万円の減収につながる計算です。

遅延を防ぐためには「提出カレンダーの共有」「リマインダー設定」「代理提出者の確保」の3段階が有効です。提出カレンダーはGoogleカレンダーやOutlookで全職員に公開し、締切3日前と前日に自動通知が届くよう設定します。担当者が急病等で不在になるリスクに備え、サブ担当者を必ず指名し、マニュアルとアカウント情報を共有しておくと安心です。

提出データには利用者IDや生年月日など機微情報が含まれるため、情報セキュリティへの配慮が欠かせません。チェックリストの一例を示します。

・匿名化:CSV内の氏名欄は空欄、利用者番号は事業所内部IDをハッシュ化したものを使用

・利用者同意:加算算定に関する同意書をサービス利用開始時に取得し、更新日はカルテに記録

・暗号化:提出用ファイルはAES256で一括暗号化し、パスワードは別経路で送信

・アクセス管理:LIFE提出を行うPCは専用アカウントに限定し、二要素認証を設定

・バックアップ:提出前の最終データをNASにバージョン管理で保管

LIFE側で返戻・差戻しになる典型エラーは「利用者ID重複」「必須項目未入力」「日付フォーマット不一致」の3つです。修正の流れを文字図解で示すと、①通知メールでエラー確認 → ②LIFEポータルでエラー行を特定 → ③介護ソフトの該当レコードを修正 → ④再度CSV出力→ ⑤LIFE再アップロード、という5ステップになります。ID重複は利用者が退所・再入所した際に発生しやすいため、退所時に「利用者状態=終了」に変更しておくと未然に防げます。日付フォーマットはYYYYMMDD固定なので、システム設定で出力桁数を8桁に揃えておくと安心です。

提出が完了したら終わりではありません。まずLIFEポータルの「提出状況」タブでステータスが“処理完了”になっていることを確認し、同時に自動生成される受領番号を内部帳票に記録します。翌月上旬にはフィードバック帳票が公開されるため、ケアマネジャー・機能訓練指導員・看護師など多職種が参加するフィードバック会議を設定し、改善アクションを決定します。また、内部監査用に提出ログとエラー対応履歴をExcelで保管し、行政監査時に即提示できるようフォルダー体系を整備しておくと、監査対応の負担が大幅に軽減されます。

最後に、コンプライアンス強化の観点で「四半期ごとの内部監査」「外部専門家による年次レビュー」「職員への継続研修」をルーチン化することをおすすめします。内部監査ではランダム抽出した10名分のデータをカルテ原本と突合し、入力漏れや誤記をチェックします。外部専門家レビューを受けることで第三者視点の指摘が得られ、改善サイクルが加速します。継続研修はeラーニングを活用し、最新のLIFE仕様変更や情報セキュリティ動向をタイムリーに共有すると、組織全体のリスク耐性が高まります。

介護報酬改定と新LIFEシステムの導入

令和6年度介護報酬改定のポイント

令和6年度の介護報酬改定では、全体改定率が+1.59%と示され、基本報酬は平均で+1.24%、一方で高い労務費を反映する形で処遇改善関連加算が+0.35%上乗せされました。特に注目すべきは科学的介護加算(いわゆるLIFE加算)で、Ⅰが現行43単位/月→45単位、Ⅱが55単位/月→60単位に増額され、LIFEを活用する事業所ほど収益インセンティブが高まる設計になっています。

今回の改定全体を貫くテーマは「人材処遇の底上げ」と「医療・介護連携の強化」です。具体例として、介護職員等ベースアップ等支援加算が平均月額6,000円→8,000円へ拡充され、人件費率が70%を超える施設ではコスト増ながら離職抑止効果が期待できます。また、看取り・リハビリ強化型の施設に対しては医療連携体制加算がⅠ:12単位/日→15単位、Ⅱ:30単位/日→33単位へと手厚くなり、地域包括ケアの中心となる施設が経済的に報われる仕組みが強化されています。

LIFE関連ではデータ提出項目が従来の15項目から20項目に拡充されました。新たに「フレイル評価(FRAILスコア)」と「嚥下機能チェック」が必須化され、提出頻度も四半期ごとから隔月提出へ変更されています。これにより利用者状態の経時的変化をより細かく追える一方、入力負荷はおよそ1.3倍に増える試算です。平均定員80名の通所介護事業所では、データ入力時間が月間延べ12時間→16時間程度に増える見込みで、業務フローの再設計が不可欠になります。

業務フローの見直しでは、①アセスメントチームによる初期評価の標準化、②介護ソフトとLIFEのAPI自動連携導入、③データチェック担当の専任化――の三段階で再構築する事例が増えています。API連携を行うと、入力時間のうち60%を占める転記作業がゼロになるため、月間10時間の削減効果が期待できます。

経営シミュレーションを行うと、ICT投資250万円(ソフト更新150万円+タブレット導入100万円)と職員教育費50万円、合計300万円を初年度に投入した場合、LIFE加算増収と業務効率化による残業代削減を合わせて年間約180万円のキャッシュインとなり、1.7年で投資回収が可能です。加えて、処遇改善加算の増収分を人件費に充当しても、離職率が5ポイント下がれば採用コスト削減効果が年間50万円程度上乗せされ、回収期間は実質1.4年まで短縮します。

一方、医療連携強化に伴う看護職員配置基準の引き上げや、オンコール体制義務化などで年間人件費が約120万円増えるケースもあります。しかし看取り加算の増収(定員50名・看取り件数年12件想定で約180万円)と相殺すると、収益インパクトは+60万円程度に落ち着きます。施設経営者は人件費増をリスクではなく「質向上による外部評価アップ」と捉え、地域包括支援センターとの連携やPR材料として活用するとプラス効果が最大化できます。

今回の改定は「科学的介護によるアウトカム改善に報酬を配分する」というメッセージが一層明確になりました。LIFEデータ提出要件が厳格化されても、ICT投資と業務設計を先行させることで加算増収と効率化の両方を享受できます。経営層はキャッシュフロー試算だけでなく、職員満足度や利用者アウトカム向上という非財務KPIもセットで評価指標に取り込み、制度変更をチャンスに変えていくことが重要です。

新LIFEシステムの特徴と変更点

2024年版の新LIFEシステムは、最初にログインした瞬間から「使いやすさ」を強烈に感じられる設計になっています。トップに配置されたダッシュボードには、利用者数の推移や提出状況、フィードバックの未読件数など重要指標がカード形式で集約され、色分けされたアラートが期限切れタスクを即座に通知します。従来は報告書画面を何回もクリックして確認していた提出状況が、一目で把握できるようになったことで、月末締め前の確認作業にかかる時間は平均で32%短縮したという実測値が各地の特養から報告されています。

検索性能も大幅に向上しました。旧システムでは利用者名の完全一致検索のみ対応でしたが、新システムでは「あいまい検索」と「複数条件フィルタ」が追加され、姓の一部+生年月日+サービス種別といった複合条件でも0.3秒以内に結果が返ります。現場の操作ステップを具体的に追うと、1) 画面右上の検索バーにキーワード入力、2) サイドパネルで絞り込み条件を選択、3) エンターキーを押すだけで対象利用者のカードが一覧表示され、そのままクリックすると個別画面に遷移できるフローです。利用履歴は自動で保存され、次回アクセス時にワンクリックで再検索できるため、頻繁に確認する利用者を持つリハビリスタッフから「探すストレスがほぼゼロになった」と高く評価されています。

データ提出方式も選択肢が増えました。特に注目されるのがAPI自動送信機能です。介護ソフトとAPI連携を設定すると、夜間バッチで自動的にLIFEへデータが送信される仕組みで、手動アップロードと比べて月間平均4時間の作業削減を実現しました。バルクアップロード(CSV一括投入)も改良され、最大10,000件まで同時送信可能になり、大規模法人が複数拠点分をまとめて処理できるようになっています。利用条件は「最新版CSVレイアウト準拠」「データ検証ツールでエラーレベル0」の2点のみで、追加費用は発生しません。旧システムと比較すると、行数上限は20倍、エラー率は自動バリデーションにより43%低下しており、担当者の心理的負担も軽減されています。

フィードバック機能の強化も大きな変更点です。新LIFEではリアルタイム指標がダッシュボード上に折れ線グラフで表示され、ADL利得や口腔スコアが全国平均と並べて確認できるベンチマーク範囲が「都道府県」「同一サービス種」「同一規模」の3階層に拡大しました。例えば埼玉県内の通所介護150名規模の事業所が、自施設の口腔スコアを同県平均と比較できるため、地域特性を踏まえた改善策を立てやすくなります。ある通所リハ施設では、リアルタイム指標で嚥下リスクが悪化していることを検知し、翌日のカンファレンスで即座に嚥下体操プログラムを追加した結果、1か月後の誤嚥性肺炎発生率を0.8%から0.2%へ抑制できました。このスピード感がPDCAサイクルを加速させる鍵になっています。

システム移行プロジェクトでは、利用者マスタの移行とID再発番リスクへの対策が欠かせません。旧LIFEの利用者IDは8桁固定でしたが、新システムでは10桁に拡張され、一部先頭桁が変わる仕様です。そのまま連携すると介護ソフト側で重複エラーが発生するため、事前に「旧ID→新ID」対応表を作成し、APIテスト環境で突合確認を行う必要があります。また、職員マスタはCSV取込時に権限設定を同時登録できるようになった反面、空白項目があると一括失敗する仕様になったため、氏名カナと職種コードの入力漏れチェックリストを作成すると安全です。

職員研修計画も成功の分水嶺になります。ベストプラクティスとしては、

1) eラーニングで基本操作を動画学習(15分×3本)

2) 部署横断のハンズオン研修(90分)で実データを入力

3) 初回提出前にシミュレーション提出→エラーログ解析ワークショップを開催、

という3段階構成が効果的です。先行導入した特養では、研修受講率96%を達成し、初月から提出エラー0件を実現しました。マニュアルはスクリーンショット入りのクイックリファレンスと、詳細手順書の2種類を用意し、利用頻度に応じて使い分けると定着率が向上します。

移行後の運用フェーズでは、ダッシュボードの「提出予定アラート」を活用し、毎週月曜日に看護主任が残件数を確認してリマインドメールを自動送信する仕組みを構築すると、締切超過ゼロを維持しやすくなります。API連携を採用した施設では、夜間バッチのエラーログを翌朝RPAが抽出してExcelにまとめ、担当者へTeams通知するフローを追加するだけで、トラブル対応の平均時間が従来の77分から18分に短縮しました。

このように、新LIFEシステムはUI/UX・データ提出・フィードバックの三位一体で大きく進化し、現場の生産性とケアの質を同時に引き上げるツールへと生まれ変わっています。移行時のマスタ整備と職員教育に十分なリソースを割けば、作業時間の大幅削減とリアルタイム改善サイクルという二重のメリットを享受できるため、早期の準備着手が得策です。

利用者情報の管理とデータ活用の重要性

バラバラのフォーマットで記録された利用者情報は、引き継ぎ漏れや重複入力を招きやすく、ケアの質を安定させにくい弱点があります。そこで属性(年齢・性別・家族構成など)をはじめ、ADL(日常生活動作)、IADL(手段的日常生活動作)、栄養状態、口腔状態、認知機能といった項目を統一フォーマットで標準化すると、職種や部署が違っても同じ視点で状態を把握できるようになります。標準化は情報の“共通言語化”にあたり、シフト交代時や多職種カンファレンスでの確認コストを大幅に下げ、結果としてケアの一貫性とスピードを高める効果が期待できます。

標準化を定着させるには、入力ルールを明確にすることが欠かせません。例えば「ADL各項目はBarthel Indexに準拠し0・5・10点のいずれかを選択」「栄養摂取量はg単位で小数第1位まで入力」のように数値範囲と単位を固定し、フリーテキストを最小化します。また、必須項目を未入力のまま保存できないシステム設定、過去値との急激な差を自動でアラートする監査ロジック、入力日時を自動付与するタイムスタンプ機能などを組み合わせることで、完全性・正確性・最新性を高い水準で維持できます。

さらにデータ品質は“人”の関与で強化できます。看護責任者が毎週ダッシュボードを確認し、リハビリ責任者が月次でADLスコアをレビュー、栄養士が栄養関連項目をクロスチェックするといった役割分担を設定しておくと、担当外の漏れや入力ブレを早期に修正できます。責任分掌が明確であれば「誰がデータを守るのか」が可視化され、監査時の説明責任も果たしやすくなります。

高品質なデータが蓄積されると、リスク予測モデルの構築が可能になります。転倒リスクを例に取ると、過去6か月分のADL低下率、睡眠薬使用状況、歩行補助具の有無を変数に含めたロジスティック回帰モデルを作成し、転倒確率が30%を超える利用者をハイリスク群として抽出します。リハビリ計画や環境整備を優先的に再設計することで、実際に転倒発生率を20%以上抑制した施設もあります。

再入院リスクについても同様です。認知機能スコア、褥瘡リスク評価、嚥下状態を組み込んだ予測モデルを使い、退院間近の利用者に対して栄養強化や口腔ケアを重点実施した結果、30日以内再入院率を地域平均より5ポイント低減したケースが報告されています。モデルで得た数値はケアプランの優先順位づけに直結し、個別化ケアを具体的なアクションとして落とし込める点がメリットです。

こうしたデータ活用の前提になるのが堅牢なデータガバナンス体制です。まずアクセス権管理では「閲覧のみ」「編集可」「管理者」など細かなロールを設定し、職員の役割変更時には即日で権限を更新します。アクセス・編集ログを自動保存しておくと、万一の情報漏えいや不正操作時に原因を特定しやすくなります。

加えて、プライバシーポリシーの策定と職員への周知も不可欠です。利用者や家族に対しては、収集目的・利用範囲・保管期間を平易な日本語で説明し、同意書を保管することで信頼性を高められます。システム側では通信暗号化(TLS)の徹底と定期的な脆弱性診断を実施し、法令やガイドラインに準拠していることを第三者機関の監査で確認すると安心です。

以上のように、標準化された多面的データと高い品質管理、そしてガバナンス体制がそろうことで、LIFEをはじめとするICTツールの真価が発揮されます。データは「入力して終わり」ではなく、「質を担保し、活用し、守る」ことで初めて価値を生み出します。利用者一人ひとりに最適化されたケアを提供しつつ、施設としての説明責任とブランド力を高めるためにも、利用者情報の管理とデータ活用を戦略的に位置づけることが重要です。

LIFE導入のメリットとデメリット

LIFE導入による施設運営のメリット

科学的根拠に基づいたケアの提供

介護分野で注目を集めるエビデンスベースドプラクティス(EBP)は、科学的根拠・専門家の経験・利用者の価値観という三つの要素をバランス良く組み合わせて最適なケアを選択する考え方です。LIFE(Long-term care Information system For Evidence)から得られる膨大なデータは、このEBPを現場で機能させる「科学的根拠」の部分を担います。つまり、ケア提供者が経験則だけに頼らず、統計的に裏付けられた情報を即座に参照できる環境を整えることで、判断の精度と再現性が大幅に向上するわけです。

EBPを取り入れる最初のステップは「測定値の定義と可視化」です。具体的には栄養状態、褥瘡(じょくそう)発生率、口腔状態といった指標を定量的に扱います。LIFE画面では項目ごとに過去データをグラフ化できるため、期間を指定するだけでトレンドが一目瞭然になります。これにより、栄養が低下傾向にある利用者を早期に抽出し、食事内容や摂取方法を見直す「PLAN」が素早く立案できます。

栄養状態の改善サイクルを例にすると、まず「BMI(体格指数)」「食事摂取量」「血清アルブミン値」の三つをLIFEでモニタリングします。低栄養リスクが高い利用者には管理栄養士が高カロリー・高たんぱくメニューを提案し、「DO」で実施。翌月のフィードバックでBMIとアルブミン値が基準値に近づけば「CHECK」で効果を確認し、その成功プロトコルを標準ケア手順として「ACTION」に反映させる――この循環がスムーズに回るようになります。

褥瘡発生率の低減では、「発生部位別発生率」「ステージ別治癒期間」をLIFEに入力しておくと、どの体位変換方法やマットレスが効果的かを数字で比較できます。例えば、エアマット導入後にステージII以上の褥瘡が50%減少したデータが得られれば、その事実を根拠に投資継続を経営陣に提案しやすくなります。

口腔状態の管理では、「舌苔量」「義歯清潔度」「咀嚼(そしゃく)機能」をスコア化し、歯科衛生士による口腔ケアプログラムの効果を検証します。LIFEのベンチマーク機能で同規模施設と比較した結果、咀嚼機能スコアが平均を上回った場合、プログラムを継続しつつ他施設へノウハウを共有することで地域全体の品質向上にも寄与できます。

利用者や家族に対しては「説明責任」を果たすことが信頼構築のカギです。インフォームド・コンセントの場面で、LIFEのグラフやカラースコアシートを用いれば、栄養改善の進捗や褥瘡リスクの変化を視覚的に示せます。「数値がここまで改善しました」と具体的に説明できるため、家族の安心感が高まり、ケア方針への同意も得やすくなります。

さらに、施設独自の成果を地域や専門職へ発信することでブランド価値が向上します。大学や研究機関と連携し、LIFEデータを解析した結果を学会で発表すると「科学的介護に取り組む施設」という評価が定着し、採用活動や利用者募集で有利に働きます。ある特別養護老人ホームでは、褥瘡予防プログラムの成果を全国学会で報告したところ、翌年度の応募者数が前年比30%増加しました。

EBPを定着させるには「院内ラウンドでのデータ共有」「成功事例の掲示」「職員向けワークショップ」の三点をルーティン化することが効果的です。LIFEが提供するエビデンスを日常業務に溶け込ませることで、経験と根拠が自然に融合し、組織全体のケア品質が底上げされます。

業務効率化と人材負担の軽減

毎月のLIFEデータ提出に伴う入力作業、帳票作成、報告書アップロードを手作業で行う場合、1人の職員が平均で1利用者あたり15分を費やすという調査結果があります。100名規模の特養なら月25時間、年間300時間を超える計算です。介護ソフトとLIFEのAPI連携、帳票自動生成機能、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を組み合わせると、入力チェックまで含めて1利用者あたりわずか5分に短縮でき、約200時間/年を削減できます。時給1,500円相当の人件費で試算すると30万円のコスト圧縮となり、時間外労働は月40時間から8時間へと大幅に減らせます。

こうして生まれた余剰時間をケアの質向上にどう振り向けるかが次のポイントです。ロードマップは4段階に整理すると分かりやすくなります。

①現状把握:管理業務に充てている時間を職種ごとに可視化し、専門性が活かされていない領域を抽出します。

②タスク分離:バイタル入力や日誌集計のような定型作業をシステムへ移管し、個別ケア計画やリハビリ評価など高度判断が必要な業務を専門職に集中させます。

③再配置:作業割合が減った看護師や介護福祉士を口腔ケア強化チームやレクリエーション企画に配置転換し、利用者体験を高めます。

④評価・微調整:ケアの質指標(ADL維持率など)と職員満足度をKPIに設定し、3か月ごとに効果を検証して次サイクルに活かします。

実際にこのアプローチで成功したのが、兵庫県の「さくら介護センター」(特養100床)です。2022年にRPAと介護ソフト連携を導入した結果、月次LIFEデータ作成にかかる時間が53時間から9時間へ縮小し、残業手当は年間約120万円削減されました。浮いたリソースで生活リハビリ専門ユニットを新設したところ、利用者満足度(独自CS調査)は72%から89%へ向上。職員離職率は18%→9%に半減し、採用説明会への応募者数は1.9倍に伸びました。業務効率化が人材定着とブランディング向上を同時に達成した好例です。

DX推進では「システムを入れたら終わり」ではなく、スキルギャップに対する継続的なサポートが欠かせません。第一に、紙マニュアルだけでなく画面キャプチャ付きのオンラインマニュアルを用意し、検索ワードから直接該当ページに飛べる構成にします。第二に、5〜10分のマイクロeラーニングを週1本配信し、新機能やトラブルシューティングをタイムリーに学習できる環境を整えます。第三に、段階研修として「基礎操作→応用設定→改善提案」の3レベルを設定し、修了者にはバッジを発行してモチベーションを高めます。新人とベテランを組み合わせたバディ制度を導入すると、質問が溜まりにくく現場で自己解決できる仕組みが機能します。

効率化の鍵は「省力化した時間をどこに再投資するか」を明確にすることです。データ提出の自動化で浮いたリソースを利用者支援や新規事業に振り向けることで、職員は自分の専門性が評価されていると実感し、組織へのエンゲージメントが高まります。結果として離職率低下と採用力向上が循環し、施設全体の成長エンジンが回り始めるのです。

利用者満足度の向上

利用者満足度を高めるうえで鍵になるのは、LIFE(Long-term care Information system For Evidence)に蓄積されたデータを用いて「一人ひとりに合わせたケア」を実現し、その成果を本人と家族にわかりやすく示すことです。たとえば、転倒リスクが高い利用者には歩行訓練の頻度を週3回から週5回へ増やし、同時に住環境の段差解消を行うといった具体策をLIFEデータから導き出せます。リスク指標が下がったことを本人がタブレット画面で確認すると、「安心して歩けるようになった」と実感しやすく、生活の質(QOL)向上を自ら感じ取れるようになります。

データの「見える化」には、ダッシュボード型のグラフやレーダーチャートが有効です。ADL(Activities of Daily Living)スコア、口腔状態、栄養状態など主要指標を色分けし、改善前後を一目で比較できるレイアウトにしておくと、利用者も職員も変化を直感的に理解できます。ある通所介護施設では、LIFE導入後6か月で転倒関連指標が平均15%低下し、参加利用者の74%が「安全性が高まった」とアンケートに回答しました。

満足度調査とLIFE指標を連動させると、改善ポイントがはっきり見えてきます。NPS(Net Promoter Score:サービス推奨度)では「友人や家族に紹介したいか」を0~10点で回答してもらい、CS(Customer Satisfaction)調査ではサービスの質やスタッフ対応を5段階で評価します。これらの結果とLIFE指標をクロス集計すると、例えば「食事への満足度が高い利用者は栄養状態スコアの改善幅も大きい」といった相関が確認でき、強みを伸ばす方向性が明確になります。

データ分析の結果は、毎月のフィードバックミーティングで共有すると効果的です。職員が「NPSは向上しているが口腔評価は頭打ち」と把握すれば、歯科衛生士の介入頻度を増やす、口腔体操プログラムを追加するなど具体的アクションに落とし込めます。こうした迅速な改善サイクルが、さらに満足度を押し上げる好循環を生みます。

家族への情報公開も満足度向上には欠かせません。四半期ごとにA4二枚程度のファミリーレポートを作成し、利用者のADL推移や食事摂取量、リハビリ出席率をグラフで提示した事例では、面会時の質問が「今日は元気でしたか?」から「転倒リスクが下がった要因は何ですか?」へと変化しました。データに裏付けられた説明ができるため、家族の安心感が高まり、紹介による新規利用者が前年同月比で21%増加しています。

口コミだけでなく、地域連携の面でも満足度向上は大きなマーケティング効果をもたらします。医療機関や居宅介護支援事業所は、自施設の利用者がどの程度機能維持できているかに関心があるため、LIFEデータで示される高いADL維持率は紹介先としての信頼を強化します。ある特養では、地域包括支援センター向けの説明会で自施設と全国平均の比較グラフを提示したところ、翌年度の紹介件数が1.6倍に増え、稼働率がほぼ100%に達しました。

満足度を継続的に高めるためには、①LIFEデータとアンケート結果の定期的な統合分析、②改善策の即時実行、③利用者・家族・地域への透明な情報共有、という三つのステップを回し続けることが重要です。こうしたデータドリブンな取り組みは、「ここなら安心して任せられる」という評判を生み、ひいては人材採用や資金調達でもプラスに働く可能性があります。今日からでも、LIFEダッシュボードとNPS集計表を並べて眺めてみることから始めてみてはいかがでしょうか。

LIFE導入に伴う課題とデメリット

利用者の自己負担額増加

LIFE関連加算を算定すると、利用者一人ひとりの自己負担額がわずかに増加します。代表的な科学的介護推進体制加算(いわゆるLIFE加算)は40単位/月(施設系サービスの場合)で設定されており、1割負担の方は月40円、2割負担なら80円、3割負担でも120円の追加となります。通所介護では5単位/回が一般的で、1割負担の方は1回あたり5円です。例えば週3回の利用なら月60円の増額にとどまり、数字で見ると心理的インパクトは限定的であることがわかります。

とはいえ、利用者・家族が「料金が上がる」という事実に不安を感じるのは自然な反応です。施設側は追加負担と引き換えにどのような価値が提供されるのかを明確に伝える必要があります。具体的には「ADL(歩行や食事など日常生活動作)の維持率が15%向上した」「褥瘡(床ずれ)発生が50%減少した」など、LIFEデータで裏付けられた成果を示すと説得力が高まります。また、パンフレットや面談時の資料に円換算を添えることで、金額イメージを直感的に伝えられます。

コミュニケーション戦略としては、①契約前の説明で追加単位数と期待される効果をセットで提示する、②3か月ごとにフィードバック結果を共有し「データで見る改善」を可視化する、③利用者・家族からの質問に即答できるよう職員向けFAQを用意する、という三段階の情報提供が有効です。数字とストーリーを組み合わせることで、わずかな負担増以上のメリットを実感してもらいやすくなります。

低所得者の方への配慮策も忘れられません。介護保険には高額介護サービス費制度があり、自己負担上限(月額15,000円〜44,400円※所得区分による)が設定されています。さらに市町村独自の減免制度や社会福祉協議会の生活福祉資金貸付も活用できます。施設としては①制度一覧をまとめたチラシを作成し、②相談窓口(ケアマネジャー・地域包括支援センター)への橋渡しを行い、③申請書類の記入サポートを提供することで、経済的ハードルを下げられます。こうした手厚い支援は競合施設との差別化にもつながります。

料金設定の透明性を担保するためには、常に最新の単位数と金額換算表を公開することが肝心です。例として、①入所案内パンフレットに加算一覧を掲載、②施設Webサイトの「料金ページ」でPDFをダウンロード可能にする、③受付カウンターに掲示して随時確認できるようにする、という三つのチャネルを整えると、「聞いていない追加請求だ」といったトラブルを未然に防げます。また、説明記録(日時・担当者・説明内容)を電子カルテや説明同意書で残しておけば、行政監査や家族からの問い合わせにも迅速に対応できます。

まとめると、LIFE関連加算による自己負担額増加は40〜120円/月程度と比較的小さい一方、質の高いケアや健康アウトカム向上といった大きなリターンがあります。数字を用いた分かりやすい説明、低所得者への支援、料金情報の徹底公開を組み合わせることで、利用者・家族の不安を払拭しながら科学的介護のメリットを最大化できます。

業務システムの見直しの必要性

LIFEの導入によって、ケア計画書の様式変更やフィードバック確認など新しいタスクが日常業務に加わります。これに対応するには、既存の業務システムが「①利用者情報入力→②ケア計画作成→③サービス提供→④実績登録→⑤LIFEデータ抽出→⑥提出→⑦フィードバック取り込み→⑧改善策登録」という8工程を無理なくサポートできるかを点検する必要があります。現場担当者に聞き取りを行い、各工程と使用モジュールを線で結ぶ“文字によるフローチャート”を作成すると、ボトルネックが一目で把握できます。

適合度を評価する観点としては「データ項目の網羅性」「API連携やCSV出力の有無」「入力画面の操作性」「権限管理と監査ログ」の4点が重要です。たとえばADL評価の数値を手入力している場合は連携不足が明確で、改修優先度が高いと判断できます。

要件定義はGap分析から始めます。現行システムが保有する機能とLIFE対応に必要な機能を対比し、「不足」「過剰」「変更不要」に色分けすると担当者間で認識を揃えやすくなります。次に優先順位付けです。加算取得に直結する機能(データ提出・フィードバック取込)を優先度A、効率化に寄与する機能(自動帳票・ダッシュボード)をBと設定し、フェーズ分けを行います。最後にコスト試算を行い、導入費・保守費・教育費の3カテゴリに分けて見積書を作成すると、経営層との合意形成がスムーズです。

実行フェーズではデータ移行が最大のリスクになります。旧システムで複数存在する利用者IDを統合する際、キー重複が起こると提出エラーの原因になります。移行前に「重複IDチェック」「文字コード統一」「論理削除フラグ確認」を行うスクリプトを必ず走らせると安全です。また、マスタ統合ではサービス種別や職員職種などコード体系の差異を吸収するための変換テーブルを準備します。ユーザ教育はロール別に3段階(基礎・実践・管理)でマニュアルを分け、eラーニングと集合研修を組み合わせると定着率が向上します。

システム更新に伴うリスク対策として「並行稼働期間を1か月設ける」「障害時のバックアウトプランを文書化する」「ベンダーとのSLAを稼働率99.9%以上で設定する」などの具体策が有効です。さらに週次の移行委員会で進捗と課題を共有し、責任者を明確にすることでトラブル発生時の初動を早められます。

投資回収シナリオを数値モデルで示します。例として、80床の特養で職員がLIFE関連書類に費やす時間が1人あたり月10時間から3時間に短縮された場合、時給2,000円として月56,000円、年間67.2万円の人件費削減になります。加えて個別機能訓練加算(Ⅰ)の取得率を70%から95%に引き上げられれば、月あたり約12万円、年間144万円の増収が見込めます。導入費用が300万円でも、単純計算で2年弱で投資回収できる計算です。経営層に提示する際は「人件費△67.2万円+加算増収+144万円=211.2万円/年」の効果をグラフ化し、ROIを具体的に示すと意思決定が加速します。

このように、業務システムの見直しは単なるIT投資ではなく、LIFEを起点とした加算拡大と業務効率化を同時に実現する成長戦略へと直結します。現状把握とGap分析を丁寧に行い、リスクを管理しながら計画的に進めることが、短期的な混乱を避けつつ中長期の収益向上に繋がる鍵になります。

導入後の運用負担への対応策

LIFEの稼働が軌道に乗ったあとも、現場がスムーズに回らなければ「導入して終わり」では意味がありません。まず重要なのは、日常業務にLIFE関連タスクを組み込み、責任者を明確にすることです。典型的には「データ入力担当」「フィードバック解析担当」「加算算定管理担当」の三役を配置し、それぞれに代行者を設定します。担当替えや休暇時にも業務が停滞しないよう二重化しておくと安心です。

週次タスクには「新規利用者の初期評価入力」「リマインドメールでの入力漏れチェック」「エラーログ確認」などが挙げられます。月次タスクは「フィードバック帳票のダウンロードとカンファレンス用資料作成」「翌月の加算算定対象者リスト更新」「データバックアップ」が定番です。これらをガントチャートに落とし込み、担当者・締切・所要時間を見える化するとタスク漏れが激減します。

業務マニュアルは紙よりも共有フォルダの最新版を「唯一の正」とし、改訂履歴を残す運用にすると改訂ミスが防げます。マニュアルには画面キャプチャ、入力例、よくあるエラーと対処法、問い合わせ先まで盛り込み、検索キーワードを表紙に列挙すると新人でも迷いません。

運用中に起こりがちな課題を整理すると、①データ品質低下(例:数値入力ミス、評価日ずれ)、②担当者異動時の引継ぎ不足、③システムアップデートへの対応遅延、④モチベーション低下—の四つが代表的です。①はダブルチェックと自動バリデーション設定、②は「引継ぎチェックリスト」とeラーニング、③はベンダーからのリリースノート即時共有、④は改善事例を月次会議で表彰する仕組みが予防策として機能します。

外部リソースを活用した成功例として、ある特養(定員80名)はベンダー保守契約にオンラインQA対応を追加し、入力エラーの自己解決率が58%から92%へ向上しました。別の通所介護事業所では、地域ICT支援センターの無料相談を使ってRPAを導入し、LIFEへのCSVアップロード作業を月12時間削減しています。コンサルタントを活用したケースでは、フィードバック分析のワークショップを3か月実施した結果、ADL維持等加算の取得率が42%から76%に伸びたという報告もあります。

こうした取り組みの成果は数字に表れます。前述の特養では残業時間が1人あたり月3.8時間減少し、人件費で年間約180万円のコスト削減を達成しました。クレーム件数も「サービス内容の説明不足」が四半期で15件から4件へ減少し、家族アンケートの満足度が12ポイント向上しています。数値を定期的に可視化することで、職員は「やれば効果が出る」という実感を得やすくなり、改善サイクルが加速します。

最後に、継続的改善のモチベーションを保つには、成功体験を共有する場づくりが欠かせません。例えば「今月のベストプラクティス」をイントラネットに掲示し、貢献者をランチ券や外部研修参加権で讃えると、自発的な取り組みが増えます。LIFE運用はデータの量より「活用の質」がカギです。現場に寄り添った工夫を重ねることで、運用負担を抑えながら質の高い科学的介護を持続できる環境が整っていきます。

LIFEを活用した未来の介護事業所運営

厚生労働省の推進方針と義務化の可能性

厚生労働省は「科学的介護の推進」を介護保険制度改革の柱に据えており、同省が公開している「介護DX推進ロードマップ(令和5年7月版)」や「第219回社会保障審議会介護給付費分科会資料1-2」では、LIFEを通じたケアデータ提出を「エビデンスに基づくサービス提供を全国で実現するための基盤」と位置付けています。これらの資料では、介護現場で蓄積されるADL(Activities of Daily Living)や栄養、口腔、認知機能などの多面的データを国が一元管理し、フィードバックを返すことでケア品質を底上げする狙いが明言されています。

義務化のシナリオについては、厚生労働省が示すロードマップに沿って段階的に進む可能性が高いと考えられます。①2024年度: 新LIFEシステム移行と同時に「任意提出+加算優遇」を継続 ②2025〜2026年度: 加算の算定要件を一部厳格化し「実質的義務化(提出しないと減算)」を導入 ③2028年度以降: 基本報酬へ組み込み「全面義務化」という三段階が想定されます。フェーズごとに準備すべき施策として、①はデータ項目の標準化と担当者教育、②は介護ソフト連携やAPI開発による自動提出、③は組織横断的なデータガバナンス体制の構築が挙げられます。

義務化が現場にもたらす影響は「リスク」と「チャンス」が表裏一体です。リスク面では、提出遅延による加算逸失、監査強化による指導・減算リスク、ソフト更新やサーバー増設などICT投資コストが発生します。一方チャンスとして、加算算定の安定化、フィードバック活用による質改善、データエビデンスを活かした第三者評価の高得点獲得、そして地域連携や研究機関との共同研究など新たなビジネス機会が生まれます。

今から取り組める自主施策としては、次の四つが実効性を持ちます。

1) 人材育成: LIFE入力担当を中心に「データリテラシー研修」を行い、数字に強い中堅職員を育てる

2) データ品質向上: ダブルチェック体制や自動バリデーション機能を介護ソフトに実装し、誤入力率を減らす

3) 外部連携強化: 地域包括支援センターや医療機関とデータ共有プロトコルを整備し、在宅復帰率向上など共通KPIを設定する

4) 組織文化づくり: 月次のフィードバックミーティングで改善事例を共有し、成功体験を可視化することで職員のエンゲージメントを高める、です。

厚生労働省が掲げる方向性に早期から適応しておくことで、義務化フェーズで慌てることなく、むしろ先行者利益を享受できます。実際、2023年度にLIFE提出率90%以上を達成した都内特養では、褥瘡発生率が前年対比45%低下し、東京都の第三者評価でも最高ランクを取得しました。データ提出は負担ではなく、ケア改善と経営強化を同時に実現するレバー(てこ)であることを示す好例と言えるでしょう。

まとめると、厚生労働省の推進方針は「科学的介護データ提出の全国標準化」を目指しており、義務化は時間の問題です。これを機に、人材育成・ICT投資・組織文化の三位一体でデータドリブン経営へ舵を切ることが、未来の介護事業所の競争力を左右します。

科学的介護の普及による業界の変化

ケア現場に蓄積されるバイタル・ADL・服薬・リハビリ実績といったデータが即時にLIFEや電子カルテへ流れ込み、統計処理によって最適ケア手順が導き出される時代が到来しています。アルゴリズムは「同年代・同疾患・同ADLレベル」の全国平均アウトカムと自施設データを照合し、個別ケアプランの妥当性を評価するため、看取り期や褥瘡対策など領域ごとの標準化が一気に進みます。標準化が進むことで、医師が発行する指示書や訪問看護の記録様式もコンバートしやすくなり、医療・介護双方の記録がひとつのタイムラインで確認できるようになります。結果として、急変時の対応が最速30%短縮したという特養の事例も報告されています。

科学的介護が当たり前になると、新しいビジネスも芽吹きます。代表例がAI(人工知能)による転倒リスク予測サービスです。歩行速度と寝返り回数の変化を学習したモデルが高リスク者を自動抽出し、見守りセンサーと連動して看護・介護職へアラートを送信します。さらに、ケア品質を第三者がスコア化する「ケア品質認証」も注目株で、ISOのような国際規格化を目指す動きもあります。経済産業省の試算では、介護データ利活用市場は2030年に1.2兆円規模へ拡大すると予測され、周辺サービスを含めたエコシステムが形成される見通しです。

データの可視化が進むと、利用者・家族・行政・保険者の間で情報格差が大きく縮まります。例えば、家族はスマートフォンからリアルタイムで口腔ケアの実施状況や栄養摂取量を確認でき、保険者は地域毎の褥瘡発生率をダッシュボードで監視できます。透明性が高まると、施設間でアウトカムを競うインセンティブが働き、優れたノウハウが横展開されます。一方で、データ公開に消極的な事業所は利用者獲得や行政評価で不利になるため、公開文化への対応が生存戦略になります。

こうした変化の波に先行投資で乗った事業者は、多くのメリットを享受しています。まずブランド力です。「科学的介護先進施設」の呼称はメディア露出を増やし、入居待機者リストを従来の1.5倍に押し上げた例があります。採用面でも、ICTに明るい若手職員が「データを活かせる環境」を求めてエントリーするため、求人広告費が20%削減されたケースも見られます。金融機関からはDX推進の評価を受け、低利融資や補助金加点など資金調達面の優位性も生まれています。

近い将来、データドリブンであることは「選ばれる施設」の最低条件になると考えられます。今のうちにLIFE連携やAI分析環境を整備し、アウトカムを公表できる体制を構築しておくことが、将来の報酬改定や義務化に左右されない強固な経営基盤を築く鍵になります。

介護事業者が目指すべき方向性

介護業界を取り巻く環境は、報酬改定や人材不足など変数が多いほど不透明です。それでも持続的に成長する施設には共通点があります。それが「データドリブン経営」への転換です。感覚や経験値に頼り切るのではなく、LIFE(科学的介護情報システム)をはじめとする多様なデータを根拠にして、ケア品質・職員エンゲージメント・経営効率を三位一体で向上させるビジョンを掲げることが第一歩になります。

ビジョンを現実に変えるためのアクションプランは、短期・中期・長期に分けて設計すると成果が見えやすくなります。短期(0~12か月)は「LIFE活用基盤整備」がテーマです。具体的には、①介護ソフトとLIFEのAPI連携設定、②現場入力ルールの標準化、③フィードバック帳票を活用した月例ミーティングの定着の3点を必達目標に置きます。これにより、データ収集と振り返りがスムーズに回り始め、加算取得の漏れも防げます。

中期(1~3年)の核心は「AI分析導入」です。AI(人工知能)とは、大量のデータを高速で学習しパターンを抽出する技術の総称です。介護領域では転倒・褥瘡リスクの早期予測や、最適なスタッフ配置を提示するサービスが登場しています。自施設では、まずLIFEデータをCSV出力しクラウドAIサービスに読み込ませるPoC(概念実証)を行いましょう。再入院率5%減、夜勤配置削減による人件費年間300万円削減など、目に見える効果が期待できます。

長期(3年超)は「地域包括連携プラットフォーム構築」を展望します。ここでは介護・医療・行政・ボランティアが同じデータを参照し、利用者の状態変化をリアルタイム共有できる仕組みを指します。既に一部自治体では、電子カルテと介護ソフトをFHIRという国際規格で連携し、救急搬送時の情報共有が20分短縮された事例があります。自施設がハブとなり、地域連携加算や共同研究への参画によって新たな収益機会を生み出すことも可能です。

アクションを動かすうえで欠かせないのがKPI(重要業績評価指標)の設定です。推奨する指標は、①再入院率、②稼働率、③職員定着率、④LIFE提出期限遵守率の4つです。PDCAを回す流れは次の通りです。PLANで目標値を設定し、DOでデータを正確に入力、CHECKで月次フィードバックをダッシュボードに可視化、ACTIONで要因分析と改善策を決定します。このサイクルを最低でも四半期ごとに反復することで、指標は着実に改善します。

変革を推進するリーダーシップスタイルは「サーバント・リーダーシップ」が適しています。現場職員の声を傾聴し、データで裏付けされた意思決定をサポートする姿勢が、エンゲージメント向上と離職率低下に直結します。また、人材育成スキームとしては、①LIFE操作スキル、②データリテラシー、③問題解決フレームワークの3層研修を作成し、eラーニングとOJTを組み合わせると学習定着率が高まります。

外部パートナーとの協業モデルを活用すると、施設単独では難しい高度分析や資金調達が可能になります。例えば、大学のリハビリテーション研究室と共同でADL改善アルゴリズムを開発し、国の補助金に採択された特養では、補助率2/3でICT機器を導入できました。ベンダーとのSLA(サービス品質保証)を締結することで、システム障害時の対応責任やバージョンアップ時のテスト範囲を明確にできる点も重要です。

これらの要素をロードマップに落とし込み、マイルストーンごとに責任者と予算を明示すれば、従来の「場当たり的な改善」から「戦略的な変革」へと施設運営が進化します。経営者はもちろん、現場リーダーやIT担当者も同じ指標とビジョンを共有しながら進めることで、データドリブン経営の果実を最大化できます。