接遇改善が介護施設に与える影響

接遇とは何か?介護業界での重要性

接遇の基本的な定義

接遇は「相手の目線に立って思いやりの心で接し、きめ細やかな対応を行う行為」を指します。1963年の老人福祉法施行時点では措置制度の影響でサービス意識は低かったのですが、2000年の介護保険導入で一気に市場原理が流入しました。ホテルや航空業界のホスピタリティ教育を取り込んだ施設が選ばれる時代となり、厚労省のガイドラインや第三者評価制度も後押しとなって「接遇が標準値」となっていきました。今や接遇は利用者のQOL向上・介護報酬加算・ブランド差別化と密接に結び付く経営戦略となっています。

挨拶、言葉遣い、表情、態度、身だしなみの5原則を整備した施設は、苦情の減少・離職率の低下・稼働率の向上を同時に達成する傾向が明確です。たとえば、80床規模の特養で「目線を合わせる→お名前を呼ぶ→一礼する」という3ステップを挨拶のプロトコルとして導入した結果、わずか1か月で利用者様の安心度スコアが3.6から4.2へ、苦情件数が37%減少し、稼働率が92%から99%に上昇しました。

介護現場で接遇が求められる理由

転倒や誤薬などの事故は、コミュニケーション不足が引き金となることが少なくありません。ドアのノックと名乗りを徹底しただけで、転倒事故ゼロを達成した施設もあります。経営面では、離職者1名あたり平均で101万円のコストが発生すると言われていますが、接遇の向上によって離職率が18%から11%へ改善し、年間で2,400万円ものコスト削減につながったという事例も報告されています。さらに、多職種間の連携が円滑になることで医療連携のスピードも向上し、地域包括ケアのハブとして機能することも期待できます。

接遇が利用者満足度向上に繋がる仕組み

期待‐知覚ギャップモデルを介護の現場に当てはめてみると、心理的な安全性・自己効力感・生活の質が鍵となります。声かけの頻度を数値化して管理している施設では、総合満足度が平均で12%高く、自己効力感を高めるための施策によってBarthel Indexが平均6ポイント改善したという結果も出ています。好感→信頼→行動→経営指標という4段階の構造をKPIとして設定し、苦情件数・紹介率・再入所率などをダッシュボードで追跡していくことで、成果の再現性を高めることができます。

接遇改善がもたらす具体的なメリット

利用者との信頼関係構築

エリクソンの発達理論によれば、高齢期は「統合性か、絶望か」という心理的な課題に直面する時期とされています。ラポールの形成を支援する接遇は、利用者様の安全・安心と施設の経営安定を同時に実現します。「信頼貯金チェックリスト」の5項目を3か月間運用したA施設では、問題行動が34%減り、リハビリへの参加率が68%から92%に向上、介助時間が45分削減され、残業コストが月に8万円減るといった成果が出ました。

介護サービスの質向上

ISO9001やSERVQUALといった品質評価の手法を取り入れることで、接遇が「信頼性」や「共感性」のスコアを底上げし、薬の飲み忘れ報告が月に12件から4件へ、ご家族からの信頼度が3.2から4.5へと向上した例もあります。新人スタッフのOJTから始まり、業務フローの標準化、ICTとの連動、そしてAIによる解析へと続く4段階のロードマップを1年サイクルで回していくことで、施設全体のサービス品質を継続的に向上させることが可能です。

施設の評判向上と差別化

SNSの解析では、接遇に関するポジティブなキーワードの比率が20%を超える施設はGoogleマップでの評価が平均で★4.5であるのに対し、10%未満の施設では★3.8にとどまる、という差も見られます。都内高級ホーム「グランレジデンス彩葉」はパーソナル接遇カルテと検定必須化で★4.9を達成し、接遇メソッド販売で新収益源化した。

接遇改善のための目標設定の重要性

目標設定が介護職員の成長を促進する理由

目標設定によるスキルアップの効果

4つの領域と4段階のレベルで構成されたコンピテンシーマトリクスを用いて進捗を月次でレビューします。ある特別養護老人ホームでは、この取り組みによって1年でサービス提供体制強化加算Ⅰを取得し、年間350万円の増収を達成しました。さらに、職員の定着率は78%から90%に向上し、ROI(投資収益率)は4.2倍という成果を上げています。

職員のモチベーション向上

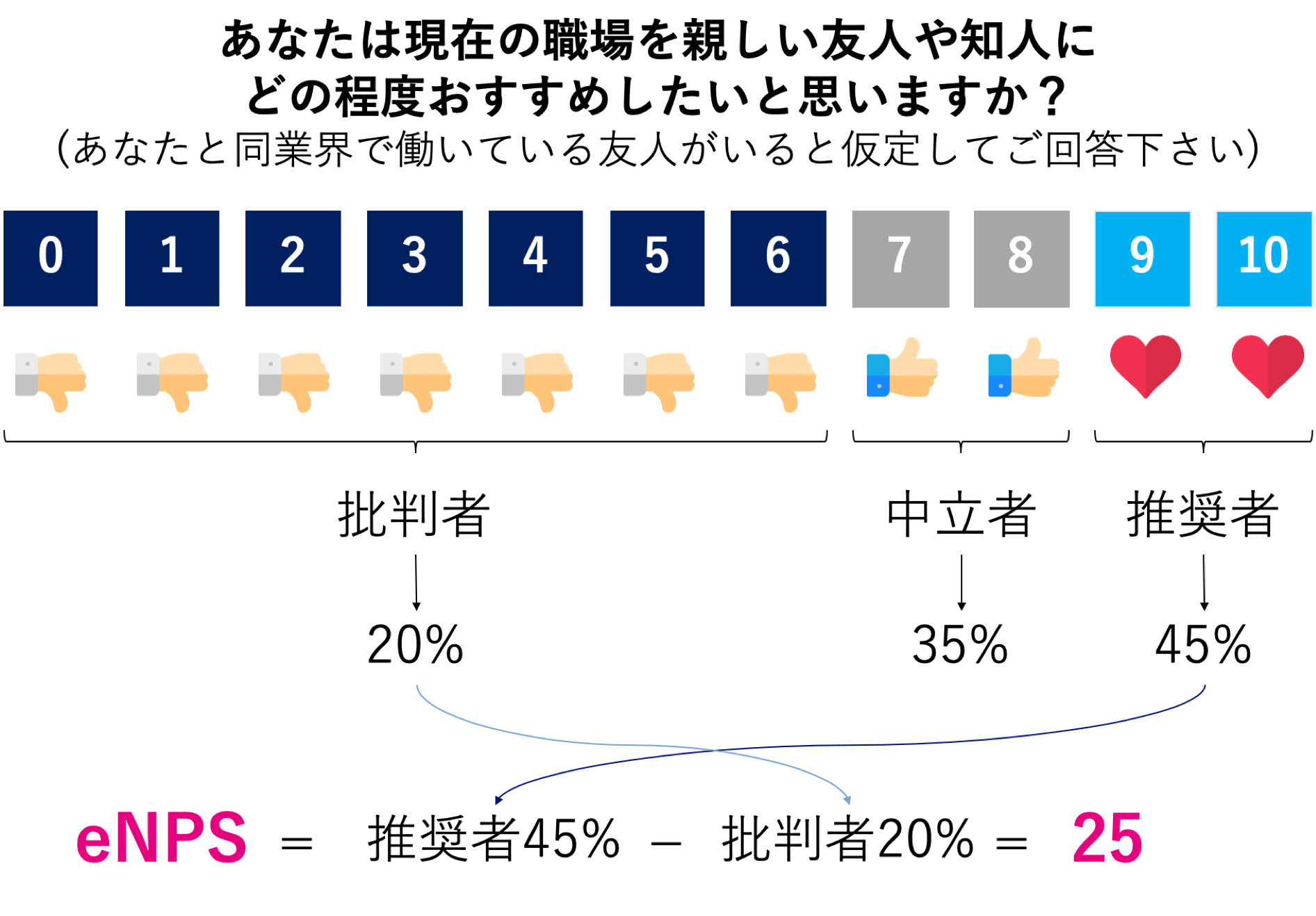

SMART目標に加えて、達成度を可視化するバッジ制度「ホスピタリティ★スター」を導入したところ、eNPS(従業員エンゲージメントを測る指標)が-12から+28へと大幅に改善しました。離職率も18%から9%へ低下し、結果として年間450万円のコスト削減につながりました。

施設全体の業務効率化

5ステップのフローチャートとタブレットのチェックリストを活用することで、職員間の声掛けの重複が8割減りました。ICTの導入費用150万円に対し、人件費を276万円削減でき、ROIは1.6倍となっています。

接遇目標を設定する際のポイント

SMARTの法則を活用した目標設定

「3か月で挨拶時の名前呼称率を90%にする」といった、具体的で測定可能、かつ期限を定めた目標を掲げ、週次ダッシュボードで進捗を確認しながらPDCAサイクルを回すことで、目標の形骸化を防ぎます。

個人目標とチーム目標のバランス

OKRツリーを用いて、「苦情の削減」や「紹介率の向上」といった施設全体の目標と、職員一人ひとりのKPI(重要業績評価指標)を連動させます。リアルタイムで進捗がわかるダッシュボードとインセンティブ制度を組み合わせることで、離職率を15%減少させた事例もあります。

利用者目線を取り入れた目標設定

ペルソナやカスタマージャーニーマップを活用し、「夜間の見守りラウンドを5回以上行う」「フルネームでの呼称率を95%以上にする」といった利用者様目線の具体的な行動をKPIとして設定します。これをAI見守りカメラで自動的にカウントし、月次の改善活動につなげていきます。

\この記事を読まれている方に人気な資料です/

接遇改善に役立つ具体的な目標設定例10選

言葉遣いの改善

敬語を正しく使う

二重敬語や多すぎるクッション言葉を減らすためのロールプレイング研修と、三段階のチェックリストを導入し、誤用率を15%から5%へ改善させます。

ニックネームや「くん」「ちゃん」を避ける

呼称に関するルールをマニュアル化し、OJTとミステリーショッパーによるチェックを組み合わせることで、利用者様の満足度を向上させ、尊厳を守る姿勢を可視化します。

利用者に安心感を与える言葉選び

ネガティブな表現をポジティブな表現に言い換えるリストを作成し、3か月ごとに内容を更新することで、BPSD(行動・心理症状)を30%減少させた実績があります。

身だしなみの向上

清潔感を保つ具体策

制服を1人につき3セット支給して毎日交換できる動線を確保し、セルフグルーミングの時間を5分設けるルールを作ったところ、細菌数が46%、苦情が25%減少しました。

臭い対策の重要性

臭気測定センサーで基準値を50以下に保ち、無香料のデオドラント製品を推奨することで、「体臭や口臭に関する苦情」が43%から15%へと大きく減りました。

プロ意識を反映した服装

ストレッチが効いて撥水性のある素材を選び、安全に配慮した設計のポケットやリフレクターラインを取り入れた制服は、施設のブランドイメージを高め、規定違反の件数を半減させました。

挨拶の徹底

利用者に合わせた挨拶

利用者様の状態に合わせて視線の高さ、声の大きさ、話す速さを調整します。このプロトコルを導入したことで、転倒につながる危険な行動が10%減り、介助時間を5分短縮できました。

朝・昼・夕のタイミング

生活リズムに合わせた3回の挨拶に加え、シフト交代時の引継ぎ挨拶を徹底することで、情報共有量が1.8倍に増え、事故報告の遅延がゼロになりました。

職員同士の挨拶効果

職員同士で声をかけあうキャンペーンを実施したところ、1日の挨拶回数が平均12回から41回に増え、離職率が14.8%から9.2%に低下し、苦情も半減しました。

表情と態度の改善

笑顔練習

鏡を使った練習から始め、動画、VRへと進む3段階のトレーニングと、二人一組で笑顔をチェックしあう「スマイルバディ制度」により、「3秒以内に笑顔を作る」達成率が80%になりました。

安心感を与える態度

利用者様に対して45度の角度で少しずれて立つ「L字立ち」、手のひらを開いて見せる「オープンハンド」、そして「4-7-8呼吸法」を実践することで、BPSDを低減させ、クレームを半減させることができました。

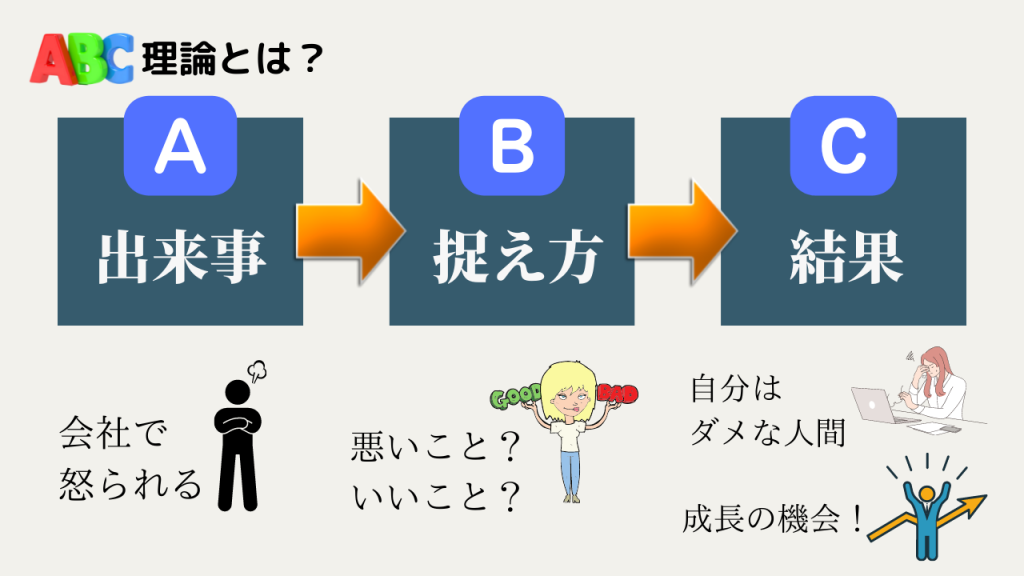

怒りや焦りを表情に出さない

怒りを感じてから6秒待つ「6秒ルール」、出来事と感情を切り離す「ABC理論」、感情を共有するカードなどを活用し、クレーム対応件数を50%削減しました。

傾聴スキル向上

基本姿勢とテクニック

「SOLERモデル」と呼ばれる傾聴の基本姿勢に加え、オウム返しや要約、感情の反映といったテクニックの実施状況をログシートで管理することで、満足度向上と苦情減少を実現します。

9割聞く重要性

3分間のタイマーを使い、会話の9割を聞く側に徹する「9:1モデル」を実践したところ、介助拒否が67%減少し、再入所率が上昇しました。

適切なリアクション

相づちなどの「バックチャンネル」や、共感を示す表現、感情を言葉にする「感情ラベリング」などをビデオレビューで強化し、利用者様の笑顔の比率を高めました。

コミュニケーションの質向上

目線を合わせる

高さが調節できる昇降スツールを導入したことで、職員の腰痛発生が30%減少し、利用者様との対等な関係性が生まれ、会話への参加率が向上しました。

適切な距離感

パーソナルスペースの理論に基づき、真横から近づく「サイドアプローチ」を徹底することで、拒否的な行動を70%も減らすことができました。

ニーズを汲み取る会話

「ファネル型質問」や「バリデーション」、「リミニッセンス(回想法)」といった会話の技術を用いて、徘徊のリスクを低減させ、満足度を向上させます。

接遇研修の実施

研修目的と内容

講義、ロールプレイング、eラーニングの三段階で研修を構成し、投資対効果(ROI)の根拠を明確に示して投資への合意を形成します。KPIとして「敬語の誤用率3%以下」「挨拶時の呼称率90%」などを設定します。

スキルアッププログラム

新人にはeラーニング、中堅職員にはケーススタディ、リーダー層には合宿研修といったように、レベルに合わせた学習プログラムを用意することで、学習完了率98%、満足度+12ポイントを達成しました。

効果測定と改善

カークパトリックの4段階評価モデル、360度評価、BIダッシュボードを組み合わせて効果を測定し、苦情を73%削減、離職率を19%から11%へ改善させました。

チームでの接遇目標共有

設定方法

ブレインストーミング、KJ法、優先度決定というステップで目標を設定し、カンバン方式やデジタルダッシュボードで進捗を可視化します。

コミュニケーション活性化

1on1ミーティングやピアメンタリング、チャットチャンネルなどを整備することで、新人職員の定着率が71.9%から88.2%に向上しました。

成果共有

120インチのスクリーンに進捗を常時投影し、月例表彰やオンラインでの事例共有会を行うことで、eNPSが-12から+21に改善し、離職率も4.3%減少しました。

介護サービス質向上を目指す目標

利用者満足度調査活用

設問を簡略化し、クロス集計やテキストマイニングを駆使して改善の優先順位を「ICEスコア」で決定します。実装後、満足度は0.5ポイント向上しました。

サービス見直し

VSM(価値ストリームマップ)やカイゼンイベントを通じて業務を見直し、夜勤スタッフの歩行距離を32%削減し、作業時間を52分短縮しました。

利用者の声反映

ペイシェントセンタードケアの考えに基づき、ケースカンファレンスで共同意思決定を行うことで、痛みの訴えが半減し、満足度は5段階評価で4.8となりました。

利用者の尊厳を守る対応

プライバシー尊重

「タオルシールド法」や、プライバシーに配慮して設計されたIoT機器を導入することで、排泄の拒否率が低下し、虐待のリスクをゼロにしました。

意見を積極的に取り入れる

投書箱やQRコードを使った意見フォームを設置し、運営会議に利用者様が参加できる仕組みを整えることで、食事の満足度が42%から67%に向上しました。

思いやり対応

エンパシーマップや「30秒ケアチェックリスト」を活用し、利用者様の気持ちを理解する取り組みを進めた結果、夜間コールが12件から8件に減り、自己効力感のスコアが63から81に向上しました。

接遇改善を成功させるための具体的な取り組み

継続的研修

定期研修

法律で定められた6コマに加えて任意の6コマを設定した年間のガントチャートを作成し、集合研修とオンラインを組み合わせたブレンデッド型研修で、「丁寧な言葉遣い」に関する評価が68%向上しました。

資格取得支援

サービス接遇検定や認定ホスピタリティ講師といった資格の受験を補助し、学習時間を確保することで、研修の外注費用を年間100万円削減しました。

研修内容アップデート

外部環境の変化をスキャンし、現状とのギャップを分析した上で、LXプラットフォーム(学習体験プラットフォーム)を導入し、研修の完了率を82%から96%へと引き上げました。

職員間コミュニケーション強化

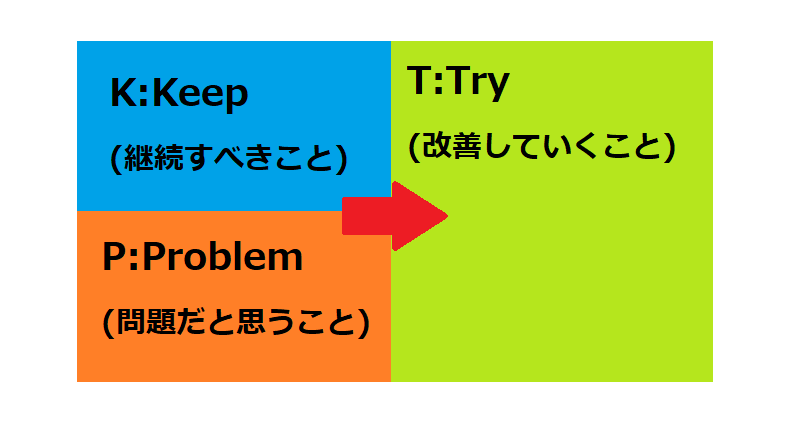

ミーティング活用

週に一度30分のアジェンダを定めたミーティングでKPT法(Keep, Problem, Try)を用いて振り返り、声かけの方法を改善した結果、誤嚥のリスクが20%減少しました。

フィードバック促進

SBIモデル(状況-行動-影響)に基づいたフィードバックと360度評価を導入し、eNPSを▲12から+18へ改善させ、苦情を半減させました。

目標達成状況可視化

ダッシュボードや進捗バー、SNSへの投稿などを活用して目標達成状況を可視化したところ、挨拶率が63%から85%に向上し、苦情への対応時間が46%短縮されました。

利用者満足度測定仕組み

アンケート活用

紙、タブレット、音声入力といった方法を組み合わせたハイブリッド方式のアンケートで、回収率を60%から72%に高め、NPS(ネットプロモータースコア)を+12ポイント向上させました。

調査結果から改善

ギャップ分析からSMART目標を設定し、RACIチャートで役割分担を明確にしてフォローアップ調査を行うサイクルを回し、食事の満足度を70%から85%へ引き上げました。

フィードバック活用

3日間という短いサイクルでPDCAを回すモデルと、利用者様参加型のワークショップを組み合わせることで、温かい食事の提供率が45%から92%に向上し、口コミによる紹介率が12%増加しました。

まとめ:接遇改善で介護施設の未来を変える

施設経営への長期的影響

接遇の向上は、LTV(顧客生涯価値)を33%上昇させ、稼働率を88%から96%へ引き上げ、営業利益率を4ポイント向上させます。ESG評価が高まることで、資金調達の面でも優位性が得られます。

職員一人ひとりが目標を持つ重要性

パーソナルOKR(個人別の目標管理)を導入することで、職員の自己効力感が高まり、申し送り時のミスが25%減少し、離職率が半減しました。目標管理は、学習性無力感を防ぎ、職員の主体性を育みます。

継続的取り組みの必要性

カイゼン文化を醸成し、KGI-KPIツリーとBIツールによる可視化を徹底することで、苦情を40%削減し、紹介率を15%から23%へ向上させ、年間120時間の業務時間を削減できます。数値的な根拠を経営会議で示すことで、接遇改善への投資サイクルが持続し、利用者満足度と職員エンゲージメントの双方を向上させることが可能です。