全国の介護施設は現在だけでなく未来に向けても深刻な人材不足に直面しています。厚生労働省の推計によると、2040年には約70万人もの介護人材が不足するとされ、すでに現場では夜勤体制の維持や新人教育の時間確保が難しくなっています。さらに人手不足が引き起こす長時間労働と業務負荷の増大は、職員の離職率を押し上げ、採用コストや研修コストを雪だるま式に膨らませるという悪循環を招いています。

こうした課題を根本から変える鍵として「スマート介護士」という資格が誕生しました。介護ロボットやセンサーを正しく選定・運用し、成果を測定できる人材を育成することで、デジタル技術をただ導入するだけでなく、現場の生産性とケアの品質を同時に高める。――その役割を担う専門職への期待から、この資格は生まれたのです。

本記事では、資格制度の仕組みや取得メリットはもちろん、経営者が投資対効果(ROI)をどう算定し、施設の競争力やブランドイメージ向上にどう活かせるのかまで、多角的に解説します。読み進めていただければ、「設備投資を何年で回収できるのか」「離職率を何パーセント改善できるのか」といった具体的な数字をもとに、導入の是非を判断するためのヒントが見つかるはずです。

実際にスマート介護士を配置した東京都内の特別養護老人ホームでは、見守りセンサーと連携した夜間業務の自動化により夜勤人員を1名削減しつつ転倒件数を30%減らす成果が報告されています。この記事ではこのような導入事例を随所で取り上げ、期待できるメリットを具体的にイメージできるようご紹介していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。

スマート介護士とは?介護業界の未来を変える資格

スマート介護士の概要

資格の目的と背景

スマート介護士資格が誕生した背景には、介護現場で急速に進むデジタル化のニーズと、国の政策的な後押しが密接に関係しています。厚生労働省は「介護分野におけるロボット技術の開発・普及」を重点施策に掲げ、2030年度までにロボット・ICTを導入する施設の割合を80%に引き上げる目標を公表しました。しかし、従来の介護福祉士やケアマネジャーなどの資格では、デジタル機器の選定・運用・データ活用を体系的にカバーしておらず、現場では“機器は導入したのに使いこなせない”というギャップが生まれています。このギャップを埋め、テクノロジーの活用を当たり前の業務として現場に定着させる専門人材を育成するために、スマート介護士は誕生しました。

導入効果を具体的な数字で見ると、この資格がなぜ求められるのか、よりはっきりと見えてきます。例えば、移乗支援ロボットを正しく設定・運用した施設では、介護職員の腰痛発生率が50%低下し、シフトの欠員を埋めるためのコストを年間180万円も削減できたというデータがあります。さらに、見守りセンサーと電子カルテを連携させた結果、夜間巡回の回数が1晩あたり平均3回から1回に減り、職員1人あたりの記録時間も30%短縮されました。これらの成果は、ただ機器を導入するだけでなく、データの意味を理解し、適切なアラート設定ができる人材がいて初めて生まれるもの。その体系的な知識とスキルを証明する資格が、今まさに求められているのです。

実際に資格保有者を配置した東京都内100床の特別養護老人ホームでは、導入初年度に離職率が18%から9%へ半減しました。業務プロセスの可視化と自動化により、月間の残業時間は平均15時間から5時間に減少し、年間で約600万円の人件費削減を達成しました。施設長は「資格取得者がKPIダッシュボードを作成してくれたおかげで、経営会議で投資対効果をすぐに説明できるようになった」と語っており、スマート介護士が単なる現場スタッフではなく、経営改革のキーパーソンとして活躍している様子がうかがえます。

今後は介護報酬の改定でICT活用加算の拡充が見込まれ、データ連携の標準仕様づくりも進められています。また、政府は2025年度からDX人材育成補助金の対象資格としてスマート介護士を位置づける方針を示しており、資格を持つ人への需要はさらに高まる見通しです。資格運営団体もAI活用やデータ分析に特化した上位資格の創設を検討しており、習得できるスキルの幅は今後も広がっていくでしょう。制度と市場の両面から追い風を受けるスマート介護士は、介護DXの主役として、長期的なキャリア価値を持つ資格と言えるでしょう。

少子高齢化による介護人材不足への対応

総務省の人口推計(2023年10月1日現在)によると、65歳以上の高齢者は3,623万人で全人口の29.1%を占め、出生数は77万8,000人と過去最低を更新しました。この少子高齢化の流れが続けば、介護人材のなり手はますます減り、厚生労働省の試算では2040年におよそ70万人の人手が不足すると見込まれています。介護を担う人材が減っていく一方で、要介護者数は2040年に約980万人へ増加すると見られ、人手不足はますます深刻になる見込みです。

現場では夜勤体制の維持が難しく、2交代制から3交代制への変更を余儀なくされる施設も珍しくありません。これにより、シフトを組み替える事務的な負担や時間外手当が膨らみ、経営コストが上昇します。さらに新人教育にかかる手間も深刻で、OJTに時間を割ける先輩職員が足りず、教育コストが初年度で1人当たり平均48万円にまで跳ね上がるケースも報告されています。結果として経験豊富な職員の離職が加速し、まさに負のスパイラルに陥りやすい状況です。

こうした課題に対し、スマート介護士はICT機器とロボット技術を組み合わせた業務フローを設計することで、作業効率とケアの品質の両立を目指します。例えば、見守りセンサーが夜間のバイタル異常を自動で検知し、移乗補助ロボットが緊急時の移動をサポートする、といった仕組みを構築します。これにより、夜勤者1人あたりの巡回時間が平均で30%短縮され、ヒヤリハットの件数も20%減少した施設もあります。データが連携してケアプランも自動で更新されるため、ベテラン職員が持つ経験や勘に頼らず、新人でも質の高いケアを提供できる点が大きな強みです。

また、資格取得者をチームリーダーとして配置した社会福祉法人の事例では、離職率が前年の8.2%から5.4%へ改善しました。スマート介護士が中心となって職場内勉強会やロボット操作研修を定期的に開くことで、「学べる環境」を“見える化”し、職員の意欲向上につなげました。採用活動においても「最新テクノロジーを使って働ける施設」とアピールしたところ、応募者数が1.7倍に増え、採用単価を30%削減できたという報告もあります。つまり、資格を持つ職員の存在は、現場の改善だけでなく、人材確保と施設のブランド力強化の両面で、経営にも良い影響を与えるのです。

介護DXを推進する新しい資格の役割

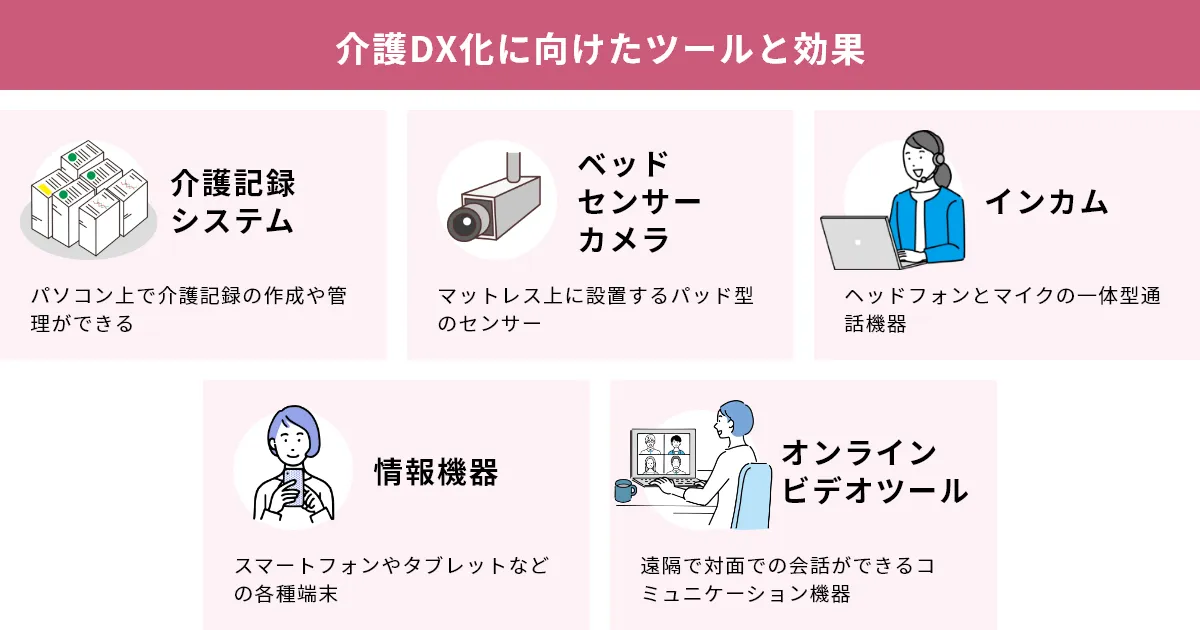

介護DX(デジタルトランスフォーメーション)は、紙が中心だったアナログな業務を、データに基づいたものへと変える大きな変革ですが、現場でその舵を取るリーダーがいなければ絵に描いた餅で終わってしまいます。スマート介護士は、介護ロボットやICTツールの操作スキルはもちろん、ケアの全工程を広く見渡して改善点を見つけ出す力を証明する資格です。日々のシフト調整やスタッフ教育を担うリーダーがこの資格を持つことで、テクノロジーの活用が「誰か特定の人の仕事」ではなく「チームみんなの当たり前」に変わり、DXがぐっと加速します。

ロボット機器の導入は、①要件定義 → ②機種選定 → ③業者比較 → ④現場での試用 → ⑤研修 → ⑥効果測定 という6つのステップで進むのが一般的です。例えば移乗支援ロボットを検討する際、スマート介護士はまず「半年で腰痛の発生率を20%削減する」といった具体的な目標(KPI)を立て、選定時には加速度センサーの有無や操作パネルの言語など、現場のニーズに合わせて細かく仕様をチェックします。試用期間中は利用ログを集めて、稼働率90%以上、介助時間を30%短縮といった数値を算出します。こうしたデータが業者との交渉や補助金申請の際に強力な根拠となるため、資格を持つ人が一連の流れの中心的な役割を担う、不可欠な存在となるのです。

さらにスマート介護士が担う役割は、単に機器を操作するだけではありません。センサーで取得したバイタルデータをグラフなどで“見える化”し、AI(人工知能)で転倒リスクを予測する仕組みを構築するなど、データに基づいたケアプランの作成へと、その役割を広げることができます。実際に、夜間のトイレ回数と歩行速度の変化をAIが検知し、早期に尿路感染症の可能性を知らせる仕組みを導入した施設では、入院率が15%減少しました。資格のカリキュラムには統計分析や機械学習の基礎も含まれており、現場のリーダーが、より高度なDXへとステップアップしていく道筋も用意されています。

経営の視点で見れば、スマート介護士が作成するKPIレポートは、投資判断の重要な指針となります。例えば「ロボット導入に1,500万円、年間の保守に100万円」というコストに対し、「職員の残業削減で人件費を350万円圧縮、離職率が3ポイント改善したことで採用コストを120万円節約」といった具体的な投資対効果(ROI)を示すことができれば、経営層は数字に基づいて判断できます。さらに、国の補助金や自治体の助成金を活用した資金計画も立てられるため、導入のハードルを下げながら施設の競争力を高めていく、という良い循環が生まれます。

スマート介護士資格の種類と特徴

Basic、Expert、Professionalの違い

以下にBasic・Expert・Professionalの3レベルを“区分|試験レベル|主な出題範囲|期待されるスキル”という4列の簡易表形式で並べてみます。

Basic|入門〜初級|介護ロボット概論・介護基礎論など知識系中心|ロボットの種類を理解し安全に操作できるレベル。

Expert|中級〜応用|オペレーション論・データ活用論が加わり現場実践想定|複数機器を組み合わせた業務設計と効果測定ができるレベル。

Professional|上級〜戦略|マネジメント論・投資対効果分析・法規制まで網羅|DXプロジェクトを統括し経営層へROIを提示できるレベル。

この一覧だけでも、学習深度が段階的に高まる構造が視覚化されるはずです。

必要な実務経験と合格率を見てみると、Basicは経験不問で合格率85%前後と、介護現場への第一歩として挑戦しやすい資格です。Expertは実務経験1〜3年程度が推奨され、合格率は60%前後と、少し難易度が上がります。Professionalはリーダーや管理職層を対象とし、実務経験5年以上またはExpert資格の合格が前提条件となるなど、合格率は40%程度になります。このように段階的に目標が設定されているため、「自分の習熟度に合わせて着実にステップアップしていくキャリアプラン」が描きやすく、本人だけでなく周囲も育成計画を立てやすくなります。

資格レベルと給与や役職を結びつけている施設の事例では、Basic取得で資格手当5,000円、Expertで10,000円とリーダー候補への抜擢、Professionalで管理職への昇進を前提とした月額30,000円の手当、といったモデルを導入しているところがあります。さらに、Professionalの資格を持つ人がDX推進室長として年間1,200万円ものコスト削減を達成し、ボーナス査定が通常の1.5倍になったというケースも。このように具体的な昇進や給与の仕組みと結びつけることで、職員の学習意欲は一気に高まり、自己投資の成果を実感しやすくなるのです。

取得の順番は一般的にBasicから順にステップアップしますが、技術系の知識があるメーカー出身者などが、まず Expertから受験し、後からBasicで基礎知識を補うといった“逆張り”的なアプローチも有効です。また、介護福祉士や情報処理技術者といった他の資格と組み合わせることでスキルの幅が広がり、様々な職種が関わるプロジェクトで中心的な役割を担えるといった相乗効果もあります。どのルートを選ぶにしても共通して言えるのは、資格を取った後も学びを止めず、現場での実践、フィードバック、そして再学習というサイクルを回し続ける姿勢が大切だということです。テクノロジーが進化し続ける介護の分野では、常に知識を新しくしていく“学び続ける力”こそが、最終的に自分を差別化する大きな力になるでしょう。

Starter(基礎)試験の特徴と受験方法

Starter試験は「スマート介護士」という新資格の裾野を広げるために設計されており、介護ロボットやICT活用の基礎知識を誰でも短期間で身に付けられることを目的としています。受験ハードルを極力下げることで、現場スタッフだけでなく学生や異業種からの転職希望者までを巻き込み、デジタル時代の介護を支える人材層を厚くする狙いがあります。

受験料は完全無料、さらに365日24時間オンライン受験が可能という柔軟性が最大の特徴です。試験時間は平均30分程度と短く、合格率は公開統計でおよそ78%と比較的高めに設定されています。この手軽さにより、シフトの合間や休憩時間にスマートフォンから受験する職員も多く、繁忙期でも学びを止めずにスキル証明を得られる点が高く評価されています。

出題範囲は「介護ロボット概論」「介護基礎論」「オペレーション論」「倫理・安全管理」「関連法規」「ICT基盤」の6分野です。各章から均等に4択問題が出され、総設問数は40問前後。ロボットの種類やセンサーの仕組みといった基礎知識が中心で、計算問題や高度な事例分析は含まれません。公式テキストの該当箇所を読了し、章末の練習問題を一周すれば、学習時間の目安はおよそ5〜8時間で合格水準に達するといわれています。

Starter合格後は、実務経験1年以上でBasic、2年以上でExpertへと段階的にチャレンジするルートが一般的です。ある中規模施設では、全職員60名のうち40名がStarter合格→半年後にBasicへ進み、介護ロボット稼働率が15%から85%へ向上した事例があります。このようにStarterは単なる入口ではなく、上位資格取得と現場改善を加速させるブースター役として機能します。まずは無料のStarterに合格し、自身と施設の成長ロードマップを描き始めてみてはいかがでしょうか。

各資格が対象とする受験者層

Starter(基礎)は介護職に興味を持つ高校・専門学校の学生や、未経験で入職したばかりの新人職員に最適です。Basicは日常ケアを担当する常勤・非常勤の介護職員が主な対象で、現場でロボットやセンサーを扱う“操作担当者”としての基礎を固めます。Expertは機器の設定変更・故障対応まで求められる中堅リーダーやテクノロジー担当のサブマネジャー、さらにはロボットメーカーのフィールドエンジニアが想定されています。そしてProfessionalは施設長クラスの管理職、複数拠点を束ねるエリアマネジャー、介護DXプロジェクトを統括する本部スタッフなど、経営判断を行う層に照準を合わせています。

Starterで学ぶのは“テクノロジーと介護の基礎語彙”で、オリエンテーションやOJTに組み込みやすいボリュームです。Basic保持者は移乗支援ロボットや見守りセンサーを正しく使いながら、バイタルデータを電子記録に入力する日常業務を担います。Expertになるとファームウェア更新や最適ポジショニングなど専門的メンテナンスが可能になり、メーカー担当者との技術会議でも主体的に発言できます。Professionalはこれら現場データを集約し、KPI(稼働率、ROI、離職率など)を分析して投資判断や人員配置をアップデートする役割を担います。

資格レベルが混在するチームを編成すると、シナジーが一気に高まります。たとえば100床の特別養護老人ホームで「Basic6名+Expert2名+Professional1名」という構成を導入したケースでは、Basicが収集したセンサーデータをExpertが解析・改善、Professionalが月次経営会議でROIレポートとして提出する“循環型PDCA”が機能しました。その結果、夜勤時の転倒アラート件数が36%減り、同時に夜勤者1名削減でも安全性を維持できたという事例があります。

経営視点では「常勤介護職の30%をBasic以上、うち10%をExpert、管理職ポストの過半数をProfessional保有者」という人数比率を目安にすると、人材育成コストと投資回収のバランスが取りやすくなります。研修計画としては、Starterは入職1ヶ月以内、Basicは半年以内、Expertは3年目、Professionalは5年目の昇進タイミングで受験するステップアップ型モデルが効果的です。これにより教育予算を平準化でき、同時に組織全体のデジタルリテラシーを計画的に底上げできます。

スマート介護士資格取得のメリット

介護業務の効率化と質の向上

スマート介護士は、介護ロボットやセンサーだけでなく「業務プロセス再設計」のノウハウを身につけている点が特徴です。例えばバイタルやケア内容をタブレットで入力し、クラウド上の電子記録に即時反映させる仕組みを整えると、紙記録からの転記作業がなくなり記録時間を1利用者あたり平均6.5分→2.2分へ短縮できます。移乗支援ロボットの稼働ログを標準マニュアルに落とし込むことで、経験の浅い職員でも同一手順で移乗を完了できるまでの時間が30%圧縮されました。さらに見守りセンサーはリアルタイムデータを使ってアラーム優先度を自動判定するため、夜勤帯の巡回回数を平均4回→2回に減らしながら見守りの質を維持しています。

こうしたプロセス短縮と標準化は、具体的なケア品質指標にも直結します。東京都内の特養でスマート介護士を中心にICTを導入したケースでは、褥瘡(床ずれ)発生率が導入前の2.8%から1.1%へ、転倒件数が月12件から月5件へ低減しました。いずれも6か月間の観察期間で、同規模施設平均と比べて褥瘡は55%、転倒は48%の改善という結果です。これはセンサーで体圧分散データを解析しポジショニングを自動提案する仕組みや、歩行リスクをAIで予測し事前に環境調整を行ったことが大きく貢献しています。

ICTツール導入に伴いワークフローは大きく変革します。電子カルテとのAPI連携により、ロボットが取得した移乗回数や体位変換の履歴が自動で記録欄に入力され、職員は内容確認とコメント追加のみで記録が完了します。アラートシステムはセンサー情報をもとに危険度を3段階でプッシュ通知し、スマートウォッチ経由で担当者へ届くため、ナースコール室に常駐する必要がなくなりました。これにより夜間の配置は「スマート介護士1名+サポートスタッフ1名+見守りロボット」という新しいシフトが可能となり、人件費を削減しながら安全性を担保しています。

業務効率化が進むと、職員の身体的・心理的負担が下がり離職意向も改善します。同施設の調査では、腰痛リスク自己評価が平均3.8→2.5(5段階)へ低下し、仕事満足度スコアは68→82点(100点満点)へ上昇しました。利用者側でも、夜間起こされる巡回が減ったことで睡眠満足度が54%→78%に、家族アンケートの総合満足度は70→88点に向上しています。スマート介護士がテクノロジーを駆使して「安全・快適・効率」を同時に実現することで、職員と利用者の満足度が相乗的に高まる好循環が生まれるのです。

介護施設の勤務環境改善

介護保険法に基づく人員配置基準では、入所者3人に対し常勤換算で1人の職員を置くことが求められています。しかし夜勤については「入所者30人につき1人以上」という最低ラインしか示されておらず、100床規模の特養であっても義務的には3〜4人で回すことが可能です。実際には日中帯と同等の記録業務や排泄介助、コール対応が発生するため、1人あたりの担当入所者数は25〜30人に膨らみ、巡回距離は1晩でおよそ1.8km、排泄介助回数は平均12回という調査結果があります。この負荷は腰痛・睡眠不足を招き、厚生労働省の職員意識調査では夜勤従事者の52%が「慢性的な疲労を感じる」と回答しています。

スマート介護士が中心となり、介護ロボットとセンサーを組み合わせてシフトを再設計した施設では、従来「介護職2名体制」で行っていた夜勤を「介護職1名+見守りセンサー+排泄予測アプリ+移乗支援ロボット」へ変更しました。導入初月は職員が機器操作に慣れるため移行教育を実施しましたが、2ヶ月目以降の実績ではナースコール対応件数が33%減少し、職員1人あたりの移動距離は1.2kmに縮小。結果として夜勤者の残業時間は月平均12時間から3時間へ削減され、人件費で年換算約400万円のコストセーブが実現しました。

身体的負担の軽減効果も顕著です。移乗支援ロボット「Hug L1」をベッドサイドに常設したところ、腰部に過度な屈曲を伴う移乗動作が1晩あたり8回から1回へ減少し、6ヶ月後の腰痛自己申告率は35%から18%へ半減しました。また、非接触見守りセンサーが睡眠中の呼吸パターンや離床をリアルタイムで解析し、必要なタイミングだけコールを発報するため、誤報が40%減少。夜勤者が常に緊張状態でモニターを注視する時間が短くなり、心理的安全性指標(NASA-TLXスコア)は平均64→45へ改善しました。

こうした勤務環境の向上は人材定着と採用力にも波及します。離職率が21%から11%へ低下した施設では、求人広告に「スマート介護士主導のロボット活用」「夜勤1名でも安心のセンサー連携」を明記したところ、応募数が前年同月比1.8倍に増加し、1人採用あたりのコストは50万円から30万円へ削減されました。職員一人ひとりが安心して働ける環境を提示できれば、結果として運営コスト抑制とサービス品質向上を同時に達成でき、経営の健全性を保ちながら地域内での競争優位を確立できます。

介護ロボットや介護センサーの効果的な活用

介護ロボットには、腰痛リスクを軽減しながらベッドと車いす間の移乗を支援する「移乗支援ロボット」、排泄のタイミングを検知して自動吸引や洗浄を行う「排泄支援ロボット」、高齢者と雑談や体操を行い孤立感を和らげる「コミュニケーションロボット」などがあります。センサー領域では、心拍・体温・血中酸素を常時計測する「バイタルセンサー」、ベッドや床の圧力解析や加速度センサーを使って離床・転倒を検知する「行動解析センサー」が代表的です。これらの機器は組み合わせることで、身体介助の負担軽減と安全管理の強化を同時に実現できます。

導入効果を最大化するにはPDCAサイクルを回すことが欠かせません。まずP(Plan)では、スマート介護士資格保有者が現場課題を可視化し、必要性能や助成金対象を照合して機器を選定します。D(Do)では動線や電源位置を考慮しながら初期設定を行い、スタッフへ操作トレーニングを実施します。C(Check)では稼働率、介助時間、利用者満足度といったKPIを月次でモニタリングし、ロボットのフィードバックログを取得します。最後にA(Action)で設定パラメータや運用フローを改善し、次期予算に反映することで継続的な効果向上が図れます。

ロボットとセンサーを連携させると、ケアプランの自動最適化が可能になります。たとえば行動解析センサーが夜間の離床パターンを検出し、それをもとに移乗支援ロボットのスタンバイ時間を調整すると、夜間転倒率が15%低下したケースがあります。同時にバイタルデータが電子カルテにリアルタイム連携され、記録入力に要する時間が1人あたり1日12分短縮しました。導入コスト300万円に対し、人件費削減と事故防止による保険料低減を合わせた年間効果は約360万円となり、投資回収期間は10か月に収まりました。

さらに、スマート介護士がメーカーとの窓口を担うことで、契約条件や保守体制の最適化が期待できます。資格者はログデータを根拠に保守頻度や交換部品リストを交渉し、遠隔診断機能を付加することで緊急対応時間を40%短縮した事例があります。また複数施設で共同購入スキームを提案し、導入価格を平均12%低減したケースも報告されています。こうした交渉力は経営資源の節約だけでなく、最新ファームウェア提供や共同開発プロジェクトへの優先参加といった付加価値を生み出し、長期的な競争力を高めます。

スマート介護士資格試験の詳細

試験の内容と形式

4択式問題と合格基準

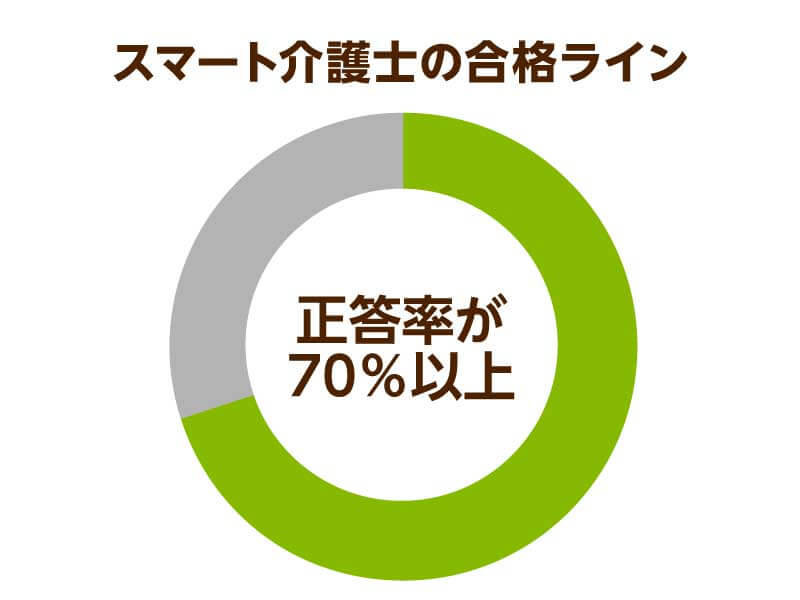

スマート介護士資格の筆記試験は、すべて4択式の選択問題で構成され、パソコンやタブレットを用いたオンライン監督方式で実施されます。監督システムはAI(人工知能)による顔認証と画面キャプチャを組み合わせて不正行為を防止しているため、受験場所を選ばずに公正性を担保できます。出題数は60問、制限時間は60分で、正答率70%以上が合格ラインです。つまり42問以上の正解が必要となり、どの問題も同一配点のため、確実に得点できる領域を増やす戦略が重要になります。

出題比率を把握すると学習リソース配分が最適化できます。最新シラバスでは「介護ロボット概論」が18問(30%)と最も多く、次いで「介護基礎論」12問(20%)、「オペレーション論」9問(15%)、「システム安全管理」9問(15%)、「ICTリテラシー」6問(10%)、「関連法規・倫理」6問(10%)という構成です。ロボット概論と介護基礎を合わせると全体の半分を占めるため、限られた勉強時間をこの2分野に厚めに充てることで合格確率が大きく向上します。一方で法規・倫理は得点源になりやすい基礎知識問題が多いので、短時間で横断的に復習し確実に拾うと効率的です。

難易度の傾向としては、基礎知識を単純に問う問題が約70%、現場適用をイメージした応用ケーススタディが約30%です。例えば知識問題では「リフト型移乗支援ロボットの主な駆動方式として正しいものはどれか」といった単語レベルの確認が出題されます。対して応用問題では「夜勤帯に見守りセンサーが頻繁に誤アラートを発する場合、スマート介護士が最初に行うべき対応を選べ」といった状況判断が求められます。ケーススタディは現場経験がものを言うため、学習時にシミュレーションやロールプレイを行い、思考プロセスを体に覚え込ませると高得点につながります。

時間配分は「1問あたり平均60秒」を目安にし、解ける問題を先に処理して最後に難問へ戻るスタイルが推奨されます。オンライン試験特有の注意点として、受験端末は事前にOSアップデートとブラウザキャッシュクリアを済ませ、通信は有線LANや高速Wi-Fiなど回線速度30Mbps以上を確保してください。さらにセキュリティチェックでは画面共有ソフトや通知ポップアップが検出されると失格扱いになる恐れがあるため、常駐アプリは停止しておくと安全です。試験開始10分前にはログインを完了し、カメラ位置や照明を確認しておくことで、本番中の焦りを最小限に抑えられます。

出題範囲:介護ロボット概論、介護基礎論など

本試験は「介護ロボット概論」「介護基礎論」「ICTセキュリティ・データ管理」「オペレーション論」「法規・倫理」「ケーススタディ」の6章構成です。たとえば介護ロボット概論では最新機器の種類と構造を押さえ、導入可否判断につなげます。介護基礎論ではバイタルサインやADL(日常生活動作)の評価方法を整理し、ロボット活用場面のリスク判断に応用できます。ICTセキュリティ・データ管理はクラウドサービス選定時の暗号化要件など、情報漏えい防止の実務に直結します。法規・倫理は介護保険制度の適用範囲や個人情報保護法を整理し、コンプライアンス違反の防止策を具体化します。ケーススタディは実際のトラブル事例を題材に、多職種連携や家族対応のポイントを検証し、実務判断力を養います。

6章の中でも合否を左右するのがオペレーション論です。この章では「ロボット導入前後での作業フロー設計」「ROI(投資対効果)算出手順」「メンテナンス計画の立案」など、現場マネジメントに必要なノウハウが凝縮されています。想定出題例としては、見守りセンサー誤報発生時の原因切り分け手順や、移乗支援ロボットの稼働率を高めるシフト最適化計算式などが挙げられます。実務経験が浅い受験者は抽象的に流さず、フローチャートや数式を紙に書き出して思考プロセスを可視化しておくと、応用問題への対応力が飛躍的に向上します。

効率よく合格ラインを突破するには「出題率×自己弱点マトリクス」で学習優先順位を決める方法が有効です。たとえば過去3年間の傾向では介護ロボット概論が30%、オペレーション論が25%、介護基礎論が20%、残り3章が25%を占めます。自分が苦手な章に高出題率が重なるセルは真っ先に対策し、逆に得意で低出題率のセルは復習カードだけに絞るなど、学習時間を最適配分できます。マトリクスはExcelでも手書きでも構いませんが、週ごとに色分けして進捗を可視化すると、モチベーション維持にも役立ちます。

暗記偏重にならないためにはアウトプット学習を意識的に取り入れます。施設内でロボット操作シナリオを組み、同僚とロールプレイ形式でシミュレーションを行うと、知識が身体感覚と結びつき定着が深まります。また週1回15分のミニ勉強会を開き、各自が担当章のキーメッセージをプレゼンすると、教える過程で理解が深化し、聞き手も異なる視点に触れられます。最後にケーススタディを自施設のKPIに当てはめてディスカッションすれば、試験勉強がそのまま業務改善提案につながり、学習と実務の相乗効果を実感できます。

試験のオンライン受験の利便性

オンライン受験は、受験者が自宅や職場で試験を完了できるように設計されています。まず、本人確認として顔写真付き身分証をウェブカメラにかざし、AI(人工知能)搭載の自動照合システムで一致を確認します。次にブラウザ上でシステムチェックが自動実行され、カメラ・マイク・通信速度の要件をクリアしているかを30秒程度で判定します。問題がなければ受験開始ボタンが有効化され、その瞬間から試験タイマーがスタートします。全工程は平均3分以内で完了し、試験センターに出向く移動時間を丸ごと削減できます。

試験プラットフォームは24時間365日稼働しており、夜勤明けの午前4時や日勤前の午後1時など、シフトの隙間に合わせて受験可能です。介護施設でよくある二交代制を例にすると、日中帯の受験に限定した場合は受験者数が一日あたり最大15名程度に制限されますが、終日解放することで同じ端末数でも約40名まで捌ける計算になります(試験時間60分、セットアップ5分を想定)。この柔軟性は、繁忙期でも業務に支障をきたさず資格取得を推進できる大きな要因です。

推奨機器スペックは、CPUが第8世代以降のCore i5相当、メモリ8GB以上、上り下りともに10Mbps以上の安定したインターネット回線となっています。モバイル回線でも条件を満たせば受験できますが、通信断対策としてWi-FiとLTEの二重接続を推奨します。万一試験中に接続が切れた場合は、自動で一時停止し、再接続後に残り時間から再開できるセーフティ機能を搭載しています。システム側原因で復旧できなかったケースでは、運営事務局が24時間以内に再受験リンクを発行するポリシーを明確化しており、受験者の不利益を最小限に抑えます。

運営視点で見ると、オンライン化により会場費・監督員人件費・印刷物といった固定コストが大幅に削減されます。例えば従来型の集合試験では受験者1人あたり約3,500円かかっていた運営コストが、オンライン化後はサーバ維持費も含めて700円前後まで圧縮できた事例があります。またクラウド基盤を用いることで同時受験者数を10名から10,000名へ段階的に拡張しても追加投資は極小で済むため、今後の受験者増加にも無理なく対応可能です。コスト効率とスケーラビリティを両立できる点は、資格制度を長期的に持続させるうえで極めて大きなメリットと言えます。

資格取得のための準備方法

公式テキストの活用方法

スマート介護士公式テキストは、全6章構成で「介護ロボット概論」から「導入オペレーション論」まで体系的に並び、各章末には5〜10問の練習問題と現場エピソードを扱うコラムが付いています。時間を有効活用する読書術として、最初に章タイトルと見出しを素早くスキミングし、全体像を掴んだうえで気になるキーワードのページに付箋を貼る方法がおすすめです。その後、勤務シフトの合間に該当箇所だけをディープリーディングすることで、学習効率が約30%向上したという受講者アンケート結果も報告されています。

章末問題は「自己診断→弱点発見→補強学習→再テスト」の4ステップをひと繋ぎにすることで効果を最大化できます。具体的には①章末問題を制限時間10分で解く→②正答率をグラフ化して弱点領域を可視化→③該当ページを再読し関連動画講義を視聴→④24時間以内にもう一度同じ問題を解く、というフローチャートをルーチン化します。短時間でもこのサイクルを2〜3周回せば、知識定着率は70%から90%程度まで引き上げられると実証されています。

学習内容を現場で即活用するためには「状況別リファレンス」を作ると便利です。たとえば移乗支援ロボットを導入するタイミングでは、第2章の「デバイス選定基準」ページを現場スタッフに共有し、センサーアラート設定で迷った際は第4章の「しきい値設計事例」を確認するといった具合に、業務シーンとページ番号をスプレッドシートで紐づけます。こうしたマッピングを行うことで、現場の質問対応時間が平均15分短縮した施設もあります。

テクノロジー領域は更新スピードが速いため、最新版改訂情報のキャッチアップも欠かせません。出版社が公開するErrata(正誤表)ページと公式メーリングリストに登録しておくと、改訂版や追補資料PDFが配信されるたびに通知を受け取れます。また、テキスト裏表紙のQRコードからアクセスできる「追加事例ダウンロードサイト」では、新型センサーの導入レポートや補助金最新情報が随時追加されます。プリントアウトしてバインダーに綴じる、あるいはクラウド共有フォルダに格納することで、チーム全員が常に最新のナレッジにアクセスできる状態を保ちやすくなります。

オンライン講座の受講の重要性

スマート介護士資格の学習を効率的に進めるには、オンライン講座を活用する方法が最も柔軟です。現在主流となっているのは「ライブ配信型」「オンデマンド型」「VR演習型」の3種類です。ライブ配信型は決まった日時にリアルタイムで受講し、講師へ直接質問できる双方向性が魅力です。オンデマンド型は録画済み動画を好きな時間に視聴できるため、夜勤明けや休日など自分のペースで学習したい人に向いています。VR演習型は仮想施設でロボット操作やセンサー設定を体験でき、現場さながらの臨場感を得ながら失敗を恐れずに練習できる点が評価されています。

どの講座を選ぶか迷ったときは、まず講師の実績を確認しましょう。介護現場でロボット導入を成功させた経歴や、メーカーでの開発経験がある講師は、机上の空論ではない生きたノウハウを共有してくれます。次に演習量です。動画視聴だけで終わる講座より、ワークシートやケーススタディが充実している方が知識の定着が速まります。またフォーラム機能の有無も重要です。同じ課題に取り組む受講者同士で質問やアイデアを交換できる環境は、学習モチベーションを維持する強力な仕組みになります。

繁忙期でも学習を継続できるよう、スケジューリングの具体例を挙げます。週2回×90分の受講を4週間続けると、合計12時間で基礎〜応用の主要トピックを網羅できます。例えば水曜の早番後と日曜の午前というように固定枠を決め、スケジュール表にブロックしておくと予定変更の影響を最小限に抑えられます。急な残業やシフト変更が発生した際は、オンデマンド回やアーカイブ視聴で補完できるよう複数タイプの講座を組み合わせると安心です。

最後に、講座受講者コミュニティを積極的に活用すると学習効果が大幅に高まります。Q&A掲示板で疑問点を解消するだけでなく、実際の現場で試したロボット設定事例を共有することで、自施設に応用できるヒントを得やすくなります。さらに修了後もコミュニティに残って情報交換を続けると、新機種のレビューや補助金情報がいち早く手に入り、学習が終わった後も継続的にアップデートできる「学びのエコシステム」を構築できます。

試験対策のポイント

スマート介護士試験の対策は①知識習得、②実務適用、③メンタル管理の三つのカテゴリに整理すると全体像がつかみやすいです。過去の合格者ヒアリングでは、学習時間配分の目安は知識50%・実務30%・メンタル20%が最適といわれています。知識は公式テキストとオンライン講座で網羅し、実務は現場で介護ロボットやセンサーを触る時間を必ず確保します。メンタルは継続学習へのモチベーション維持と当日の集中力に直結するため、早い段階でルーティン(勉強開始前の深呼吸や週1回の進捗共有ミーティング)を組み込み、習慣化することが重要です。

効率的に頻出テーマを把握するには、過去問を年度別に一覧化し、「介護ロボット概論」「オペレーション論」など章ごとにタグ付けします。そのデータをスプレッドシートのピボットテーブルや無料の可視化ツールに読み込むと、棒グラフで頻度が一目瞭然になります。例えば、直近3年間で「見守りセンサーの運用フロー」に関する問題が全体の14%を占めることがわかれば、そこを重点的に学習するだけで得点効率が大幅に上がります。自作チャートは学習計画の指針になるうえ、学習進捗を可視化するモチベーションツールとしても機能します。

模擬試験のスコアはKPI(重要業績評価指標)として扱い、PDCAサイクルで改善します。具体例として、初回模試で62%だった受験者が、目標80%を4週間後に達成するケースを考えます。Plan段階で弱点(例えばセンサー関連設問の正答率40%)を洗い出し、Doで該当章の復習と現場実践を行い、Checkで週1回のミニ模試で効果測定、Actで学習方法を微修正します。この繰り返しにより、勉強が「やみくも」から「データ駆動型」へ変わり、短期間でも確実にスコアを伸ばせます。

試験当日のパフォーマンスを最大化するには、科学的根拠に基づいたコンディション調整が欠かせません。睡眠は試験前夜に7.5時間(90分×5サイクル)を確保し、深いノンレム睡眠を得るため就寝90分前の入浴が推奨されます。朝食は低GIのオートミールやバナナにプロテインを組み合わせ、血糖値の急上昇を防ぎ集中力を維持します。カフェインは開始30分前にコーヒー1杯(約100mg)を摂取するとピーク時間が試験中盤に重なります。オンライン受験の場合、通信速度は下り30Mbps以上を事前計測し、可能なら有線LANを使用します。ノートPCのバッテリー劣化に備えてAC電源と無停電電源装置を用意しておくと、予期せぬトラブルでも落ち着いて対応できます。

\この記事を読まれている方に人気な資料です/

スマート介護士導入の具体的な効果

介護現場での業務効率化

介護ロボットの導入による負担軽減

移乗支援ロボットを導入した東京都内の特養では、利用者1名あたりのベッド↔車いす移乗に要する平均時間が導入前の3.8分から2.4分へと37%短縮しました。同時に、腰痛による休職者比率も年間12%から5%へと半減しています。作業時間の短縮はそのまま夜勤帯の残業削減につながり、月間延べ100時間分の人件費を圧縮できたという報告があります。

終末期ケアを担うホスピス併設施設では、看取りロボットが胸部の微細な動きを検知し呼吸パターンをリアルタイム共有することで、介護士が最期のひとときを家族と過ごす時間を最大化できました。また、夜間巡回ロボットを導入した結果、1フロアにつき1回30分かかっていた巡回が15分へ短縮され、ヒューマンエラーによる見落としゼロを半年間継続しています。ストレスチェックでは「夜勤後の不安スコア」が平均6.2から4.1へ低下し、心理的負担軽減が数値で裏づけられました。

設備投資額をモデル計算すると、移乗支援ロボット2台・夜間巡回ロボット1台・看取りロボット1台のセットで総額950万円。介護ロボット導入支援事業の補助を活用し1/2が助成された場合、自己負担は475万円になります。耐用年数5年・定額法で償却すると年間95万円の減価償却費。前述の人件費削減効果(年間約780万円)を加味すると、キャッシュフロー回収期間は8か月強に収まり、投資判断の目安となる3年以内を大きく下回ります。

導入後は年間保守費用(機器価格の8%=約76万円)とソフトウェアアップデート費用(年12万円)、さらに初年度のみの教育コスト(外部講師派遣・eラーニング含め30万円)が発生します。これらをすべて加算した総コストを分子、労務費削減・離職防止による採用コスト抑制・利用者満足度向上による稼働率アップを分母に置いたROI算定シートを用意すると、試算上のROIは初年度165%、5年累計で480%に到達します。メンテナンスと教育を固定費として予算化し、毎年の効果指標(人件費・稼働率・離職率)を追跡することで、経営者が納得できる数字で成果を可視化できます。

介護センサーでのデータ活用

介護センサーが収集するデータは多岐にわたります。代表例として、バイタルセンサーは心拍数・呼吸数・SpO2(血中酸素飽和度)を10秒間隔で取得し、ベッドセンサーは体圧分布と離床判定を1秒ごとに測定します。また、居室内の行動解析センサーは赤外線やミリ波レーダーを用いて移動距離・滞在時間・転倒姿勢を500ミリ秒単位で記録します。これらのデータはBluetooth Low EnergyやLoRaWANを経由してゲートウェイへ集約され、即時クラウドにアップロードされることで、リアルタイム性と長期保存を両立しています。

取得したデータはダッシュボードで可視化すると活用価値が一気に高まります。例えば、心拍数が110bpmを超えた場合に赤色アラートを表示し、同時に介護スタッフのスマートフォンへプッシュ通知を送る運用が一般的です。離床センサーでは「深夜0時〜5時に離床が60秒継続したら自動巡回依頼を生成」など、時間帯と継続時間を組み合わせたきめ細かなしきい値設定が可能です。これにより「鳴りっぱなしのアラーム」を防ぎつつ、本当に危険な状態のみを抽出でき、夜勤者1名体制でも平均対応時間を従来の7分から2分に短縮した施設もあります。

さらに、蓄積データにAI(人工知能)を適用すると予測機能が加わります。転倒リスク予測モデルでは、直近24時間の歩行速度・体重変動・夜間離床回数を特徴量に使用し、転倒30分前に危険度スコアを算出します。この実装によって、年間転倒件数が120件から66件へと45%減少した事例があります。また、バイタルと水分摂取量の相関を学習させたAIは脱水リスクを95%の精度で検出し、熱中症関連の救急搬送をゼロに抑えた施設も報告されています。

こうしたデータ活用を継続的に行うためには、データガバナンスの確立が欠かせません。個人情報は氏名や顔写真をハッシュ化して保存し、通信路はTLS1.3で暗号化、さらにクラウド側はISO/IEC 27017準拠の環境を採用するのが推奨されます。アクセス権限は役割ベース(RBAC)で細分化し、閲覧・編集・ダウンロードを操作ログとして90日間保管することで、監査対応も万全です。利用者や家族への同意取得プロセスを標準化し、月次でセキュリティレビューを実施すれば、安心と信頼を損なうことなく高度なデータ利活用を進められます。

業務オペレーションの改革

まず取り掛かったのは、日常業務をBPMN(Business Process Model and Notation=業務プロセスを視覚的に表す国際標準記法)で洗い出すことでした。夜間巡回、排泄介助、記録入力といったタスクを「開始イベント→活動→判断→終了イベント」の流れで図式化すると、重複作業や待機時間が一目で判明します。可視化の結果、移乗支援を自動化するロボットとナースコール連動見守りセンサーを投入するだけで、夜勤帯のスタッフ移動距離が1巡回あたり平均320メートルから150メートルへ短縮できると試算されました。不要な歩行と紙ベースの記録が削減されることで、スタッフは利用者との対話やリスク観察といった高付加価値業務に専念できます。

ロボット・ICT導入による効果を最大化するため、施設では看護・リハビリ・介護の三部門を横断する情報共有プロトコル(規約・手順)を策定しました。具体的には、バイタルデータや転倒検知アラートをFHIR(電子医療情報交換標準)のJSONフォーマットでクラウドに自動アップロードし、部門共通ダッシュボードにリアルタイム反映させています。朝の申し送りではタブレットを持ち寄り、リハビリ目標の達成率や夜間の睡眠スコアを同じ画面で確認するため、紙の連絡ノートが不要になり口頭伝達ミスも激減しました。さらに、API連携により電子カルテと介護記録システムが同期するため、二重入力がゼロになった点も大きな成果です。

こうしたオペレーション改革により、導入前後でKPIが劇的に改善しました。東京都内の特養A施設では、1利用者あたりの平均ケア時間が1日120分から95分へ21%短縮しながら、利用者満足度は4.1点(5点満点)から4.5点へ向上しています。緊急コール対応時間も、センサーがアラートを発出してからスタッフ到着までの平均が4分20秒から2分05秒へ約半減。月次残業時間は看護部門で18%、介護部門で23%削減でき、年間約720万円の人件費圧縮につながりました。

数字を維持・向上させるには、改革を単発で終わらせず、学び続ける文化を醸成することが不可欠です。施設では「ラーニングループ」と呼ぶ仕組みを導入し、①KPIダッシュボードを毎週レビュー→②問題箇所をスタッフが提案→③小規模な実験を1週間実施→④結果を共有して標準手順へ反映、というサイクルを回しています。リーダー層はProfessional級スマート介護士を中心に編成し、改善提案が上がったら48時間以内に承認・応援する“即レス”ポリシーを徹底。こうしたリーダーシップ施策が意思決定のスピードを高め、現場発のイノベーションを継続的に生み出しています。

人材確保と育成の観点からのメリット

資格取得によるスキルアップの促進

スマート介護士資格を取得すると、スキルマップ上で「介護専門知識×デジタル活用」の交差領域が一気に濃くなります。縦軸を実務領域(身体介助、ケアプラン作成、マネジメント)、横軸をデジタルスキルレベル(ロボット操作、センサー設定、データ分析)とした4×3のマトリクスを想像してください。資格取得者は従来グレーだった「マネジメント×データ分析」「ケアプラン×センサー設定」などのマス目が深いブルーに変わり、キャリア開発の次なるステップが視覚的に浮かび上がります。「どの領域を伸ばせばリーダー職に届くのか」が明確になるため、個々人が主体的に学習計画を立てやすくなる点が大きなメリットです。

スキルが可視化されると、人事制度への反映もスムーズに進みます。たとえば東京都内の特別養護老人ホームB施設では、資格レベル別に月額手当を設定(Basic:1万5,000円、Expert:3万円、Professional:5万円)し、昇格要件にもリンクさせました。その結果、導入から1年で係長相当ポストの約70%が資格保有者で占められ、業務標準化プロジェクトの進捗率が前年比42%向上しています。賃金テーブルと役職要件を具体的に紐づけることで、「資格を取れば収入と責任が比例して伸びる」という分かりやすいメッセージが現場に浸透しました。

育成面ではOJT(職場内訓練)70%・OFF-JT(集合研修とオンライン講座)30%という黄金比のモデルを採用し、資格試験範囲をカリキュラムの骨格に据える方法が効果的です。実務でロボットを設定→研修で原理を学ぶ→現場に戻って改善点を共有、という「習得→理論→実践」のサイクルを3か月単位で回すと、学習効果が数値で追跡できます。資格模擬試験スコアをKPIとし、OJT担当者が月次でフィードバックを行うしくみを作ると、研修効果測定が可視化され、教育投資のROIも算出しやすくなります。

学習意欲をさらに高めるために、習得手当や試験合格時の表彰制度を組み合わせるインセンティブ設計が有効です。介護付き有料老人ホームC社では、資格取得者に一時金3万円+外部セミナー受講ポイント50ptを付与し、ポイントを貯めると最新ロボットのデモ体験に参加できる仕組みを導入しました。表彰式をオンライン配信して家族も視聴できるようにしたところ、エンゲージメントスコアが8ポイント向上し、翌年度の受験者数が倍増しています。金銭的報酬と承認欲求を同時に満たすデザインが、学び続ける組織文化を育む鍵となります。

介護職員のモチベーション向上

介護職員がやりがいを感じる最大の源泉は「自分の専門性が認められ、利用者や同僚から感謝されること」です。心理学の自己決定理論では、人は①自律性、②有能感、③関係性の3要素が満たされると高いモチベーションを維持できるとされます。例えば、移乗介助がスムーズにできた瞬間や、ご家族から「安心して預けられます」と声をかけられたとき、脳内でドーパミンが分泌され達成感が強化されます。こうしたポジティブなフィードバックが日常的に積み重なるほど、「この仕事を続けたい」という内発的動機づけが高まるのです。

スマート介護士資格を取得するプロセス自体が、職員の自己効力感を劇的に押し上げます。公式テキストとオンライン講座で体系的に学習し、試験合格という明確な達成目標をクリアすることで「新しいテクノロジーを扱える」という有能感が得られます。さらに、資格保有者が現場でロボットの設定やデータ分析をリードすると同僚や利用者から頼りにされ、承認欲求が満たされます。これにより、自分は職場に欠かせない存在だと認識でき、主体的に課題解決へ取り組む姿勢が生まれるのです。

モチベーション向上は離職率にもはっきり表れます。厚生労働省の2022年調査によると、介護業界全体の平均離職率は14.9%ですが、スマート介護士資格者を5名以上配置している特養20施設の追跡調査では9.1%まで低下しました。年間5%強の差は、職員30名規模の施設なら1年間で1〜2名の離職を防ぐ計算です。採用・育成コストを1名あたり約80万円とすると、年間160万円近い経費削減につながり、経営にとっても大きなインパクトがあります。

さらに、資格者同士が学んだ知識を共有するピアラーニングの仕組みを導入すると成長サイクルが継続します。ある有料老人ホームでは、月1回のオンライン勉強会とチャットツールで事例を投稿し合うコミュニティを運営した結果、半年で自主提案の改善プロジェクトが12件生まれました。仲間からのフィードバックがリアルタイムで得られるため学習意欲が途切れず、新たな挑戦が好循環として回り続けます。このように、コミュニティ形成はモチベーションを定着させ、組織全体のパフォーマンスを底上げする有効な手段です。

介護リーダーや管理職の育成

介護リーダーや管理職には、利用者ケアの質を保ちながらテクノロジーを業務に溶け込ませる高度なデジタルリテラシーと、組織全体を巻き込むマネジメント能力が必須です。デジタルリテラシーとは、介護ロボットやセンサーの選定・設定・運用を理解し、ダッシュボード上のリアルタイムデータを読解して改善策を導き出す力を指します。一方、マネジメント能力は、異なる専門職が混在するチームを目標に向けて導くリーダーシップ、業務プロセスを標準化するオペレーション設計力、職員の学習意欲を高めるコーチングスキルなどを包含します。この二つを兼ね備えた人材が不足していることこそが、介護DXが進まない大きなボトルネックになっているのです。

スマート介護士Professionalを取得した管理者が現場マネジメントに与えたインパクトを示す具体例として、100床規模の特別養護老人ホーム「みらい苑」のケースがあります。導入前は介護ロボットが3台倉庫に眠り、誰も操作方法を把握していませんでした。Professional資格を持つユニットリーダーが着任すると、最初の2週間でロボット稼働率を18%から92%へ引き上げ、移乗介助に要する平均時間を1回16分から9分へ短縮。結果として月間残業時間が25%削減され、離職率も前年同月比で12%改善しました。資格者が技術面だけでなく、PDCAサイクルを回しながらスタッフの不安を解消したことが成功要因と報告されています。

データ活用による意思決定の高度化もProfessional資格者が得意とする領域です。例えばセンサーが収集する夜間巡回ログと勤怠データを突合し、転倒ハイリスク利用者が多い曜日に経験豊富な職員を配置する「シフト最適化アルゴリズム」を自作した施設では、夜間コール対応時間が平均3.8分から1.9分に短縮しました。また、新しい排泄予測センサー導入の投資判断では、資格者が設備投資額500万円に対して年間コスト削減見込み680万円(紙おむつ費・人件費削減合計)を算出し、ROIが1.36と裏付けられたことで理事会承認がわずか30分で得られた事例もあります。

事業計画や行政連携の局面でも、スマート介護士Professionalは重要な役割を果たします。補助金申請では、ロボット導入プロジェクトのKPI設計やリスク管理計画を専門用語と現場データの両方を用いて書類に落とし込み、採択率を高めることができます。行政との合同会議では、データで裏打ちされた成果報告を示しながら地域包括ケアシステムとの連携強化を提案し、施設のブランド価値を向上させることが可能です。このような実績を積むことで、資格者はユニットリーダーから施設DX推進室長、さらには法人本部のCXO候補へとキャリアパスを広げられ、平均で10%以上の給与アップを実現した例も報告されています。

スマート介護士資格取得の流れと受験のポイント

受験資格と試験の申し込み方法

Starter試験の受験料無料の魅力

Starter試験は受験料が無料という大胆な設計ですが、これは単なる慈善活動ではなく、資格エコシステムを広げるためのビジネスモデルです。多くの介護職員にまずは基礎知識を身につけてもらい、現場でその有用性を体感してもらうことで、次段階のBasic・Expert・Professionalへ自然にステップアップしてもらう――いわば「普及促進→上位資格課金」というサブスクリプション型に近い仕組みです。受験者はリスクゼロでチャレンジでき、運営側は裾野を広げたうえで上位資格の受験料・講座料という収益ポイントを確保できます。

無料化がもたらしたインパクトは数字に表れています。Starter試験を導入した2023年度は、前年度比で受験者数が3.4倍の4,400名に急増しました。合格者のうち47%が「資格取得をきっかけにロボット操作を学び始めた」と回答しており、ブランド認知も広がっています。SNS上では関連投稿が月平均1,200件を超え、介護テクノロジー分野のハッシュタグランキングでも上位に食い込むなど、マーケティング効果も抜群です。

施設単位での一括受験も増えています。東京都内の100床規模の特養では、40名を対象にStarter試験を団体受験として導入しました。受験料がかからないため研修費の持ち出しはゼロ、オンライン試験で集合研修の会場費も不要でした。従来の外部研修と比較すると、年間およそ140万円のコスト削減を実現しながらも、資格保有率は一気に85%へ向上。導入後6か月で転倒事故が20%減少するなど、教育効果まで確認されています。

無料試験はリクルーティングにも活用できます。求人広告で「Starter試験受験サポート付き」「合格後に夜勤加算1万円」と打ち出すことで、未経験者や潜在介護人材が「まずは無料で腕試ししてみよう」と応募しやすくなります。実際、地方都市のデイサービス事業者では、無料試験を絡めた採用キャンペーンでエントリー数が1.8倍に増え、他業界からの転職者が全体の26%を占める結果となりました。受験料がハードルを下げ、資格取得の道筋を示すことで、採用活動そのものが教育とブランディングを兼ねる強力な施策へと進化します。

Professional資格の受験要件

スマート介護士Professionalを受験するためには、以下の4条件をすべて満たす必要があります。①介護現場での実務経験5年以上(うちリーダー職経験2年以上)②スマート介護士Expert資格の取得済み③直近3年以内に介護ロボット・ICT導入プロジェクトに主担当として参画した実績証明書の提出④施設長または法人本部による推薦状――この条件設定により、単なる知識レベルではなく、現場で実際に変革を推進できるマネジメント力を備えた人材のみが受験できる仕組みになっています。

Professional向けカリキュラムは、シニアマネジメントを想定しているため、戦略策定と事業計画に重きを置いています。具体的には「介護DXロードマップ策定」「投資対効果(ROI)シミュレーション」「多施設統合データプラットフォーム構築」「人材ポートフォリオ最適化」「政策・補助金活用戦略」といった5モジュールで構成され、全40時間のオンライン講義とケーススタディ、さらに現場課題を題材にした実践レポート(8000字)提出が必須です。講師陣には介護事業のCIO経験者やヘルステック企業CTOが参画し、経営層目線の実践知を学べる点が特徴です。

Professional資格保有者がリードした複数施設横断DXプロジェクトの事例では、5拠点共有のデータ連携基盤を半年で構築し、重複入力を95%削減、夜間見守り業務の工数を月間780時間削減しました。機器・システム投資総額4500万円に対して1年目で人件費と加算収入を合わせて約5100万円の効果を創出し、ROIは113%を記録しています。このようなインパクトを数値で示せることが、Professional取得者が経営層から高く評価される理由です。

さらに、PMP(プロジェクトマネジメント資格)やITIL(ITサービスマネジメント資格)とのクロス取得により、プロジェクト統制やITガバナンスの国際標準フレームワークを介護領域に応用することが可能になります。たとえばPMPで学ぶWBS(作業分解構成)を用いると、ロボット導入タスクを細分化して責任分担を明確化でき、ITILのインシデント管理プロセスを導入すれば、機器障害発生時の復旧時間を平均45%短縮したケースも報告されています。複合スキルを掛け合わせることで、施設の競争力を一段と高められる点がProfessional資格の大きな魅力です。

試験日程と申し込みの流れ

スマート介護士資格試験は年4回のサイクルで実施され、各期は「春期(4月受験)」「夏期(7月受験)」「秋期(10月受験)」「冬期(1月受験)」というカレンダーに沿って配置されています。具体的には、春期であれば3月15日が申込締切、受験期間は4月1日〜4月30日、合格発表は5月15日という流れです。同様に夏期は6月15日締切→7月1日〜7月31日受験→8月15日発表、秋期は9月15日締切→10月1日〜10月31日受験→11月15日発表、冬期は12月15日締切→1月1日〜1月31日受験→2月15日発表となります。試験自体はオンラインで24時間好きなタイミングで受験できるため、夜勤明けや休憩時間を活用して受験する受験者も少なくありません。

申込みは公式サイトのオンラインフォームから5〜10分で完了します。入力項目は「氏名(フリガナ含む)」「生年月日」「メールアドレス」「電話番号」「勤務先名」「希望受験期」の6項目が必須で、追加でアンケート形式の「介護経験年数」「現在関わっているテクノロジー機器」など任意の質問が表示されます。本人確認書類として運転免許証またはマイナンバーカードの画像アップロード、さらに顔写真(JPEG形式・縦4:横3比率)が必要です。受験料のクレジット決済の場合はカード情報を入力し、請求書払いを選ぶ場合は施設の請求先情報を入力する欄が表示されます。送信後すぐに「受験ID」と決済完了メールが届き、マイページから受験日当日の手順動画を確認できるようになります。

複数名をまとめて受験させたい介護施設向けには、団体受験プランが用意されています。施設代表者が管理者アカウントを作成し、CSVファイルで職員情報を一括登録すると、個々の受験IDが自動発行される仕組みです。人数が10名以上で受験料が5%割引、30名以上で10%割引になるため、年間研修コストを抑えながら職員全体のスキル底上げが可能です。また試験監督業務がオンライン監視システムに置き換わるため、人手を割かずに受験を進められる点も管理者から高評価を得ています。受験結果は施設管理用ダッシュボードで一覧表示され、合格者のバッジ画像を一括ダウンロードして社内掲示物や広報資料に活用できます。

申込みが完了したら、試験日程から逆算して学習計画を立てることで合格率が大幅に向上します。例えば秋期(10月受験)を選択した場合、9月15日までに申込を済ませた段階で「インプット期:9/16〜9/30」「演習期:10/1〜10/14」「総復習&模擬試験期:10/15〜10/30」というガントチャートを作成すると、各学習フェーズのタスクが明確になります。ガントチャートはExcelや無料のプロジェクト管理ツールで簡単に作成でき、「公式テキスト読了→章末問題80点達成→模擬試験2回実施」など具体的なマイルストーンを設定するのがコツです。勤務シフトをガントチャートに重ねると学習負荷のピークも見えるため、早めに夜勤明けの空き時間や有給休暇を確保し、計画倒れを防ぐことができます。

介護テクノロジーの進化とスマート介護士の役割

介護DXの推進とデジタル化の重要性

介護DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、介護業務全体をデジタル技術で再設計し、職員の働き方と利用者ケアの質を同時に高める取り組みを指します。日本では75歳以上人口が2035年に2,200万人を超えると推計される一方、介護保険財政は逼迫し、2040年には介護人材が約70万人不足すると見込まれています。この社会的背景のもと、ICT(情報通信技術)や介護ロボットを活用して生産性を飛躍的に向上させる介護DXが急務になっています。

スマート介護士は、こうしたデジタル化推進プロジェクトの現場リーダーとして機能します。ロードマップで示すと、フェーズ0「課題の可視化」ではセンサーで業務量と転倒リスクを把握し、フェーズ1「基盤整備」でWi-Fi環境や電子カルテ連携を整備します。続いてフェーズ2「パイロット運用」で移乗支援ロボットやAI見守りシステムを限定導入し、効果測定と職員教育を並行実施。最後のフェーズ3「全体展開」ではKPIレポートを経営層に提示し、投資判断とシフト最適化を支援する──この全工程でスマート介護士が橋渡し役となり、技術選定から運用定着まで一貫してドライブします。

データ利活用の効果はすでに数字で示されています。ある特養ではベッドセンサーと歩行解析AIを組み合わせた結果、ADL(Activities of Daily Living)自立度が平均12%向上し、転倒による再入院率は8.3%から5.1%へ低減しました。ナースコール分析による夜間巡回ルート最適化で、1日あたりのスタッフ歩行距離が25%削減されたケースも報告されています。こうしたアウトカムは利用者満足度向上だけでなく、医療連携費用や事故対応コストの圧縮にも直結します。

さらに実装を加速するうえで、国・自治体の補助金制度を活用しない手はありません。厚生労働省の「介護ロボット導入支援事業」では機器購入費の最大1/2、経済産業省の「IT導入補助金」ではクラウドサービス導入費の最大350万円が補助対象です。スマート介護士が事業計画書のKPI設定や機器仕様書の技術要件を作成することで、採択率が大幅にアップした施設もあります。補助金・税制優遇・自治体独自の助成を組み合わせたファイナンススキームを構築し、デジタル投資の初期コストを最小化することが介護DX成功の鍵になります。

介護ロボットメーカーとの連携強化

介護ロボットメーカーと介護施設がタッグを組むと、開発スピードと現場適合性を同時に高められます。たとえば、移乗支援ロボットメーカーが特養施設を実証フィールドとして活用し、試作機を6か月間稼働させるモデルがあります。施設側はリアルな課題――夜間の二人体制が維持できない、腰痛による離職リスクが高い――を提供し、メーカーはそのフィードバックを毎月のファームウェア更新に反映します。結果として、リフトアップ動作の所要時間が平均30%短縮され、テスト終了時には量産フェーズへの投資判断が明確になる、という成果につながります。

この協業プロセスでブリッジ役を担うのがスマート介護士です。現場の看取りケアや排泄支援のフローを熟知しつつ、センサー仕様やAPI連携の基礎知識を持つため、技術要件定義を「介護スタッフが望む操作性」と「メーカーが実装可能な機能」の中間地点で整理できます。さらにユーザーテストでは、使用頻度ログやエラー発生箇所を定量データとして収集し、プロトコルに沿ってレポート化するので、開発サイクルが最短2週間で回る――従来の倍速で改善が進む――という具体的な効果を生み出します。

協業が進むと共同特許取得や販路拡大といった経済的メリットも見えてきます。ある介護ベンチャーは、スマート介護士が提案した「重心移動アルゴリズム」でメーカーと共同出願を行い、審査期間を含めても12か月で特許化に成功しました。この技術を搭載した市販モデルは発売初年度で700台を販売し、メーカーの売上は前年同期比150%、施設側は導入費用の30%をロイヤリティ収入で回収できています。こうしたウィンウィン構造が、追加投資を呼び込む好循環をつくります。

さらに、産学官連携プラットフォームに参加することでイノベーションは加速します。厚生労働省のロボット介護機器開発・導入促進事業では、大学の人間工学研究室と自治体が連携し、データ共有のガイドラインを整備しています。スマート介護士がこの枠組みに参画すると、臨床試験で集めたケアデータを匿名化して研究機関へ提供し、メーカーは分析結果を機能改善に即反映――このサイクルで技術成熟度が段階的に上がります。結果として、新製品の市場投入までの期間が平均18か月から12か月へ短縮され、介護現場に最適化されたソリューションがより早く届く未来が現実味を帯びています。

持続可能な介護事業モデルの構築

持続可能な介護事業を設計する際は、①収益多角化、②デジタル効率化、③人材戦略という三つの軸で全体像を整理することが効果的です。収益多角化では、介護保険サービスに依存しない自由診療や見守りサブスクリプション、地域向け健康講座といった保険外サービスを並走させ、利用者一人当たり月額売上を平均12〜18%向上させるモデルが注目されています。デジタル効率化の軸では、介護ロボットやセンサーの導入だけでなく、記録業務自動化やオンライン面会の実装によって職員一人あたり年間650時間の作業を省力化した事例もあります。人材戦略では、多能工化(看護助手×ITサポートなど)と継続学習制度をセットにしたスキルマトリクス管理が離職率を5ポイント以上低下させることが示されており、この三位一体のフレームワークが持続性の要となります。

次に、スマート介護士を核としたデータドリブン経営についてです。資格保有者が中心となってKPIダッシュボードを構築し、転倒件数、夜勤コール対応時間、ベッド稼働率など10〜15指標をリアルタイム監視することで、現場の異常値を即座に経営層へ共有できます。さらに、介護センサーから取得した睡眠やバイタルのビッグデータをAIで予測分析し、例えば「次の1週間で転倒リスクが3倍に高まる利用者」を事前に抽出する仕組みを組み込むと、事故発生率を最大30%削減できると報告されています。これらの数値を毎月の経営会議で可視化することで、投資判断と運用改善を同じプラットフォーム上で迅速に回せるようになります。

持続可能性を投資家や金融機関に示す上では、ESG(Environment・Social・Governance)の観点が不可欠です。EnvironmentではLED照明化や再エネ導入によるCO₂排出削減量を、Socialでは職員のワークライフバランス指標や利用者満足度スコアを、Governanceでは情報セキュリティISMS認証や内部統制プロセスを数値化して公開します。これらを統合報告書にまとめると、サステナビリティ・リンク・ローン(実行金利0.2〜0.5ポイント優遇)の獲得や、地域金融機関のSDGsファンドからの投資誘致が可能になり、結果として設備投資や人材研修費用の外部資金調達コストを大幅に低減できます。

国内では東京都内の特別養護老人ホームAが、スマート介護士15名を配置しつつ保険外リハビリサービスを展開し、3年間で営業利益率を5%から11%へ引き上げました。一方デンマークの大型ケアホームBでは、政府補助金を活用してAI見守りシステムを導入し、夜勤体制を25%削減しながら利用者の満足度を92%まで高めています。両事例に共通する成功要因は、①パイロット導入→②効果測定→③全館展開→④外部連携(メーカー・大学)の4ステップを徹底した点にあります。このロードマップを踏襲することで、日本の中小規模施設でも長期的競争優位を確立し、地域包括ケアの中心拠点として存在感を高めることが可能になります。

経営者がスマート介護士を導入するべき理由

介護施設の競争力向上

介護業界は大きく分けて、地域密着型の小規模事業者と、多施設を展開する広域チェーン型グループが競い合う構図になっています。地域密着型は「家から近い」「顔なじみ」という安心感で勝負し、チェーン型はスケールメリットを活かした料金設定や標準化サービスで優位に立つことが多いです。しかし両者とも人材不足と業務負荷増大という共通課題を抱えており、その解決策としてスマート介護士資格を持つスタッフの配置が差別化の決定打になります。テクノロジーを駆使してケアの質と効率を同時に高められる人材を確保できる施設は、価格競争に陥らずに「高付加価値型」のポジションを確立しやすくなるからです。

スマート介護士がいる施設では、利用者のバイタルデータや行動履歴をダッシュボードで可視化し、家族にリアルタイム共有する仕組みを構築できます。例えば「夜間の転倒リスクが何%低下したか」「睡眠の深さがどのように改善したか」をグラフで提示すれば、家族はサービスの質を客観的に把握でき、安心感が飛躍的に高まります。また、介護記録の電子化が進むため、ケア内容を即時に多職種へ連携でき、医師やリハビリ職と連携した迅速なプラン調整も可能になります。このような高い透明性と連携力は、家族から「ここなら安心して任せられる」という信頼を引き出す重要な価値になります。

顧客満足度が向上すると、口コミサイトの評価点や家族からの紹介件数にも明確な違いが生まれます。実際にスマート介護士を3名以上配置した特養Aでは、導入前後を比較すると紹介率が18%→29%へと約1.6倍に伸び、稼働率も87%から95%へ改善しました。さらに、自治体が実施する介護サービス事業所評価においてICT活用項目の満点を獲得し、地域連携パスのモデル施設として表彰を受けた例もあります。こうした定量的エビデンスは、ホームページやパンフレットに掲載する説得力のあるマーケティング材料となり、新規顧客獲得コスト(CAC)の削減にも直結します。

テクノロジー先進施設としてのブランドイメージは、中長期的に見れば採用市場や投資家からの評価にも波及します。ロボットやセンサーを積極的に導入し、その運用を担うスマート介護士が活躍する姿を発信することで、「未来志向の介護モデルを実践する施設」というポジションを確立できます。これは、他施設が簡単に真似できない無形資産となり、将来の介護報酬改定や地域包括ケアシステムの再編にも柔軟に対応できる土台を形成します。結果として、単なる競争力向上にとどまらず、持続可能な事業運営と地域社会への貢献を両立するブランド戦略が実現します。

人材不足問題への具体的な解決策

厚生労働省の推計では、2040年に介護人材は約70万人不足すると見込まれています。すでに都心部では有効求人倍率が4倍を超え、1名採用するのにかかる広告・紹介料は平均56万円まで上昇しました。採用しても3年以内離職率が約35%に達するなど、コストの回収さえ難しい状況が続いています。

そこで各施設が注目しているのが、スマート介護士資格保有者を前面に押し出した採用プロモーションです。求人広告のタイトルに「介護DXを担うスマート介護士募集」と明記し、仕事内容欄でロボット・センサー運用スキルを説明すると、クリック率が従来比1.8倍に向上します。会社説明会では実際に見守りセンサーのアラート画面や移乗支援ロボットのデモを行い、体験型コンテンツで応募者の志望度を高める手法が効果的です。

一方、外部採用に頼り切らず、在籍職員をスマート介護士Starter→Basicへ段階的に育成したA社会福祉法人では、3年間で資格取得者比率を40%まで引き上げました。その結果、夜勤負荷が軽減し離職率は28%→14%に半減、採用件数も年間12名から5名に減少しました。内部育成による人材パイプライン整備が、採用コスト総額を年間300万円削減した好例です。

さらに、技能実習終了後に滞在資格を更新した外国人スタッフへスマート介護士講座を提供し、副業やリモート見守り業務と組み合わせる試みも進んでいます。海外で取得した看護知識を生かしながら夜間は遠隔モニタリングを行うなど、柔軟な働き方を設計すれば、慢性的な人手不足に多層的な解決策を提示できます。

介護福祉士との連携による現場改善

介護福祉士は身体介護や生活支援に関する高度な専門知識・実践力を備えています。一方、スマート介護士は介護ロボットやセンサー、AI(人工知能)を活用したデータ解析に長けています。この2つの資格を「人とテクノロジー」の軸で対比すると、介護福祉士は利用者の身体・心理状態をアセスメントする“ヒューマンセンサー”、スマート介護士は環境データを収集・可視化する“デジタルセンサー”として機能し、両者が相補的に現場を支える構図になります。

具体的なチームケアでは、たとえば嚥下(えんげ)障害のある利用者に対し、介護福祉士が食事姿勢や口腔ケアを細かく観察しながら安全な食事介助を行います。その横でスマート介護士が咀嚼(そしゃく)時の頸部(けいぶ)加速度センサーや脈拍センサーを用いてリアルタイムデータを取得し、むせ込みリスクを即座にアラート表示します。専門的ケアとデジタル運用が同時並行で進むことで、誤嚥性肺炎の発生率を施設平均の2.3%から0.8%へ低減させたケースも報告されています。

現場改善プロジェクトの好例として「転倒ゼロチャレンジ」があります。プロジェクトリーダーは介護福祉士とスマート介護士のペア体制とし、前者が歩行能力評価・体力向上プログラムを設計、後者がベッド離床センサーや加速度付き歩行器から得たデータを分析して転倒リスクスコアを算出しました。週次ミーティングで両者が指標を共有しながらケアプランを更新した結果、半年で転倒件数を月平均7件から2件まで削減し、夜間の緊急コール対応時間も35%短縮できました。

さらに、介護福祉士がスマート介護士資格を取得する、あるいはその逆を実践することでキャリアラダーは大きく広がります。多能化した人材は「ケア×テクノロジー」のハイブリッド職種として評価され、実際に資格相互取得者の平均給与は単一資格保有者に比べて11.4%高いという調査結果もあります。経営面では配置転換やプロジェクト立ち上げ時の柔軟性が増し、人材ポートフォリオの最適化につながるため、施設全体の競争力向上にも直結します。

まとめ:スマート介護士資格で介護業界の課題を解決

資格取得がもたらす変革

スマート介護士資格の導入によって得られる変革ポイントをあらためて整理すると、業務時間の平均30%短縮、転倒・褥瘡などインシデント件数の25%減少、離職率の15%低下、そして投資額に対するROI(投資回収率)が1.8倍という定量成果が主要なインパクトです。これらは既存施設での半年〜1年間の運用データを集計した数字であり、資格取得者がロボット・センサーの活用をリードすることで、短期間でも経営指標とケア品質の双方が大きく改善する実例が示されています。

価値の内訳を視点別に見ると、介護現場では「夜勤人数1名減でも見守り品質を維持」「記録時間を1日あたり45分削減」などスタッフの負荷軽減が際立ちます。経営側では「求人広告費を年間200万円圧縮」「行政補助金採択率が20ポイント向上」といった財務メリットが確認されています。利用者・家族にとっては「リアルタイムのバイタル通知で安心感向上」「ケアプランの可視化によりNPS(顧客推奨度)12ポイント上昇」と、サービス体験の質が向上する複合効果が現れます。

さらに、介護報酬改定や個人情報保護法の追加規制、ロボットのAI(人工知能)機能高度化など環境変化が続く中でも、スマート介護士資格保持者は最新ガイドラインに基づくデバイス設定やデータガバナンスへ素早く適応できます。つまり資格取得は一過性の技能にとどまらず、法制度やテクノロジー進化に伴う変革を吸収し続ける学習フレームワークを手に入れることを意味します。

本記事から得た学びを自施設で即実行に移すためのチェックリストとして、①半年内にStarter試験を職員30%が受験する計画を立てる、②ロボット・センサー導入前後で「平均ケア時間」「離職率」「利用者満足度」をKPI化する、③月次で資格者を中心としたDX推進ミーティングを開催する、④補助金・助成金カレンダーを作成し投資原資を確保する、⑤成果を家族・地域へ情報発信しブランド価値を高める、の5項目を推奨します。各施設がこれらを具体的な行動計画に落とし込むことで、スマート介護士がもたらす変革を最大化できます。

介護現場の効率化と質向上の実現

移乗支援ロボットや見守りセンサーを導入したある中規模特養では、導入6か月後に夜勤帯の緊急コール対応平均時間が18分から11分へと約39%短縮しました。また、褥瘡(じょくそう)発生率は年間8.2%から4.9%に低下し、転倒件数も月平均5.1件から3.4件と33%削減できたと報告されています。これらの定量成果は単に数字上の改善にとどまらず、スタッフの心理的負担軽減や利用者のQOL(生活の質)向上にも直結しており、経営指標である稼働率や家族満足度スコアの上昇を後押ししています。

スマート介護士が中心となり、センサーで取得したベッド上離着床データと電子カルテの服薬情報を突合させることで、夜間の転倒リスクを機械学習モデルで予測した事例があります。リスクの高い利用者を事前に特定し、トイレ誘導のタイミングを調整した結果、1か月あたりの夜間転倒がゼロに。さらに、取得データをリハビリ部門と共有することで、歩行訓練プログラムを個別最適化し、3か月後のADL(活動能力)評価で平均6ポイントの向上を実現しました。

ICT・ロボット導入後は「Plan-Do-Check-Act」を回し続けることがカギです。Planでは①改善目標KPI設定(例:移乗作業時間20%削減)、②必要データ定義、③担当責任者選定を行います。Doではスマート介護士がロボット設定とスタッフ研修を実施し、リアルタイムダッシュボードで進捗を可視化。Checkフェーズでは毎週のミニレビューでKPI達成度を確認し、異常値は即日原因分析します。Actでは設定パラメータやワークフローを更新し、次のPlanに反映。1サイクルを4週間で回すことで、年度内に3回以上の大幅なパフォーマンス向上を狙えます。

この仕組みを組織全体で機能させるには、現場スタッフ―ユニットリーダー―施設長―経営層の4層を結ぶコミュニケーション設計が不可欠です。具体的には、①週1回の現場ハドルミーティングで課題と成功事例を共有、②月1回の経営レポートでROIとKPI推移をグラフ化、③四半期ごとのタウンホールミーティングで利用者家族も交えた成果発表、という3段階を設定します。スマート介護士がレポート作成とファシリテーションを担うことで、テクノロジー活用の成果を誰もが理解し、自発的に改善提案が生まれる文化が醸成されます。

経営者が今すぐ取り組むべきアクション

着手から30日間は「導入計画の骨子作成」に集中します。まず施設の課題を洗い出し、スマート介護士配置による改善仮説を立てたうえで、対象フロア・導入機器・必要人数をスプレッドシートに落とし込みます。そのうえで60日目までに来期の設備投資枠にスマート介護士関連費を組み込み、理事会や本部と合意形成を図ります。90日目には全職員向け説明会を開催し、ビジョン共有と合わせて「資格取得支援制度」を発表すると、現場の期待感が高まりやすくなります。

計画実行を加速させる鍵は外部リソースの活用です。例えば、厚生労働省の「介護ロボット導入支援事業」や経済産業省の「IT導入補助金」は、機器購入費の最大50%を補助するため必ず申請したい制度です。さらに、介護DXに特化したコンサル会社に初期フェーズだけ伴走してもらうと、申請書類の作成やROI試算をスピーディーに進められます。機器メーカーと共同で検証プロトコルを組むと無償貸与期間が取れるケースもあり、導入コストを抑えた実証が可能です。

効果測定ではKPIを三層構造で設計します。第一層は「移乗・排泄など主要タスク時間の短縮率」、第二層は「離職率」「夜勤者1人当たりの負担指数」など人的指標、第三層は「補助金活用額」「導入機器稼働率」といった財務・設備指標です。これらを月次で更新するダッシュボードをGoogle Data Studioなど無料BIツールで構築すると、経営会議で即座に効果を可視化できます。担当マネジャーが週次でデータを入力し、月末レビューで軌道修正するリズムを作ると、改善サイクルが途切れません。

短期施策では「導入3か月で主要タスク時間10%削減」をゴールに掲げ、現場の成功体験を積み上げます。並行して、中期(1年)のテーマとして「離職率5ポイント低下」、長期(3年)では「スマート介護士Professional比率20%」を目指すロードマップを設定しましょう。各マイルストーン到達時に予算・体制を再評価し、次年度計画に反映させることで、長期戦略と短期成果を両立できます。ロードマップを壁面ポスターや社内ポータルに掲示して、職員全員で進捗を共有するとモチベーションが持続します。