要介護認定者が全国で約700万人に迫り、2040年には高齢者人口が全人口の35%を超えると推計される中、日本では介護施設の需要が右肩上がりで膨らんでいます。一方で介護報酬は2024年度改定で実質▲0.14%のマイナス改定(物価・賃金上昇を考慮した実質値)となり、日経クロストレンドが行った調査では「利益率がすでに5%未満」と回答した特養が56%に達しました。エネルギー価格や食材費の高騰で年間運営コストは2019年比12%増、人材の有効求人倍率は3.88倍(厚生労働省2023年9月発表)と過去最高を更新しています。紙と電話を中心とした従来型のオペレーションでは、これら多面的なコスト圧力と人材の流動化に耐えられない事業所が増えているのが現状です。

こうした危機的状況を打開する鍵が「電子化」です。東京都内の中規模特養では介護記録をタブレット入力に切り替えた結果、職員1人あたりの記録時間が1日平均42分短縮され、年間1,200時間の人件費を削減しました。別のグループホームではバイタルデータを自動連携することでヒューマンエラーが40%減少し、事故報告書の件数も月5件から2件へ低下。さらに電子請求とダッシュボード分析を組み合わせた法人では、原価率を2.8ポイント改善し、経常利益率が3.2%から6.1%へ跳ね上がったという事例も報告されています。このように電子化は①業務効率化、②サービス品質向上、③経営体質強化という三大効果を同時にもたらし、短期的なコスト削減と長期的な競争優位を両立できることが、多くの事例で実証されています。

政府もこの潮流を後押ししています。2023年に発表された介護DX加速化プランでは「2027年度までに主要介護ソフトの標準仕様統一率80%」を目標とし、ケアプランデータ連携システムや入退院時情報連携のAPI仕様を公開しました。ICT導入支援事業の補助率は最大3/4、上限額は1事業所あたり450万円と手厚く、電子契約や勤怠連携システムも対象に含まれます。標準仕様に準拠したシステムを早期に採用すれば、将来の監査対応や加算取得のハードルを下げられるだけでなく、地域包括ケアでのデータ互換性を確保できるため、中長期の経営戦略としても合理的と言えるでしょう。

本記事では「なぜ今、電子化が不可欠なのか」という視点を皮切りに、①人手不足を乗り越える電子化の役割、②業務効率とサービス向上を両立させる実践的な方法、③国の施策や補助金の活用術、④選定・導入・定着までのステップ、⑤成功事例と効果測定のポイントを順に解説していきます。読み終えたときには、自施設に最適なデジタル戦略を描き、明日から具体的なアクションを起こせるようになっていただくことを目指します。

介護施設運営における電子化の重要性

介護業界における人手不足問題と電子化の役割

全国平均の有効求人倍率が1.3倍前後で推移する中、介護職は直近で4倍近い水準に達しています。厚生労働省「介護労働実態調査」(2023年版)によると、介護職員の離職率は15.4%と全産業平均の約1.3倍、さらに20代に限ると20%を超えます。職員不足を補うために受け入れられている外国人介護人材は、2022年度末で延べ約5万人に達し、10年前の8倍以上に増加しました。それでもなお人手不足感を訴える事業所は全体の70%を占め、構造的な労働供給不足が続いていることがうかがえます。

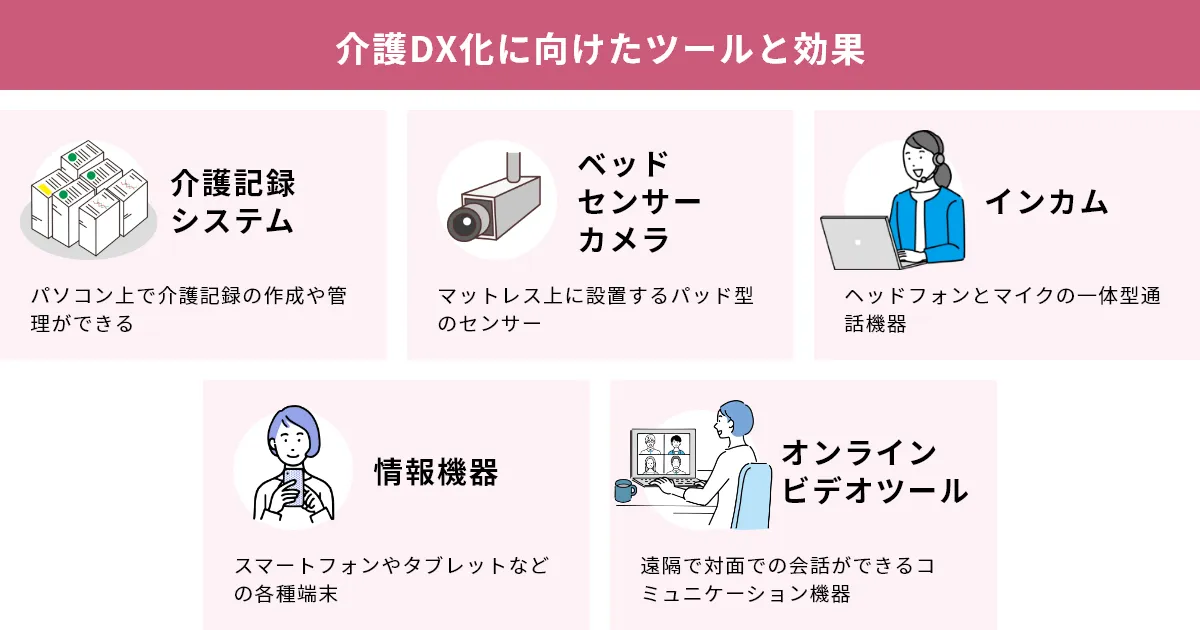

慢性的な人手不足は、シフトの穴埋めのためのサービス短縮や稼働率低下といった直接的な経営ダメージだけでなく、転記ミスや引き継ぎ漏れによるインシデント増加など品質面にも影響を及ぼします。そこで鍵になるのがICT活用です。電子記録や自動アラートを導入すれば「タイムカード→勤怠集計→シフト作成」といった多重作業をワンクリックで済ませられるうえ、ケアプランのバージョン管理をクラウドで統一すれば情報の二重入力も防げます。結果として職員一人あたり1日30〜60分の“余白時間”を生み出し、限られた人数でも業務を回せる体制づくりに繋がります。

実例として、福岡県の特別養護老人ホームAでは介護記録アプリとケアプランデータ連携システムを同時導入し、従来紙で行っていた記録作業をすべてタブレット化しました。業務分析の結果、各職員が記録・申し送りに費やす時間は平均56分/日から18分/日に短縮され、1人あたり38分の時間が生まれました。さらに、シフト自動化ツールで夜勤・早番の希望調整を自動化したところ、シフト作成にかかる管理者の月間工数が10時間から1時間に減少しました。削減できた時間はリハビリ補助や家族面談に充てられ、利用者満足度アンケートの総合点は前年度比で12%向上しました。

重要なのは「電子化=人員削減」ではなく、「電子化=人が価値を発揮できる環境作り」という視点です。単純作業をシステムに任せることで、職員は利用者の表情変化や生活史に耳を傾ける余裕が生まれます。この“付加価値の高い対人ケア”が評価され、導入施設Aでは離職率が2年で15%から8%へ半減しました。働きがい向上と人材定着の好循環を生み出す上で、電子化は単なる便利ツールではなく、経営と現場の両面で欠かせない戦略と言えるでしょう。

業務効率化とサービスの質向上を両立する電子化のメリット

紙ベースでの運用は、想像以上に「見えない損失」を生んでいます。例えば定員100名規模の特別養護老人ホームでは、1人の介護職員が1日のシフト終了後に平均35分を転記作業に費やすという調査結果があります。職員数60名で年間稼働日を300日とすると、転記だけで約10,500時間、金額にすると時給1,300円換算で1,365万円が「書類のためだけ」に消えています。さらに、紙記録は情報が部署ごとに分断されるため、バイタル確認や過去履歴の検索に1件あたり平均7分かかります。この検索時間の合計は年間約3,100時間に達し、転記損失と合わせて1施設で1,700万円規模の非効率なコストが発生している計算になります。

こうしたムダを解消する鍵がタブレット入力・音声入力・バーコード管理といったICTの活用です。タブレットでの直接記録は「現場→電子カルテ」へワンステップで完了するため、転記作業をほぼゼロにできます。音声入力を併用すれば、夜間帯の少人数シフトでも片手でケアを続けながらリアルタイム記録が可能です。バーコード管理は薬剤や備品の取り違えを防ぎ、ヒューマンエラーの件数を紙運用時に比べて60%削減した事例も報告されています。プロセスを分解すると「入力→確認→共有→検索」の各段階で工数が短縮され、結果として1記録あたりの総工数が平均32%減少するというデータもあります。

リアルタイム共有のメリットは安全面とケアの成果に直結します。京都府のリハビリ型デイサービスでは、タブレット記録をクラウド連携することで理学療法士・看護師・介護職が同時に利用者情報を閲覧できるようになりました。その結果、リハビリ計画の微調整が即日反映され、歩行能力改善スコアが従来に比べて20%向上し、さらに夜間の転倒リスクアラートを活用したユニット型特養では、転倒事故件数が年間48件から31件へと35%減少しました。情報の即時性が事故予防とリハビリ効果の向上、その両方につながった具体的な成功例です。

電子化による効率化は「人件費を削る」という発想ではなく、「浮いた時間を付加価値の創出へ再投資」する経営戦略にすべきです。転記と検索に費やしていた年間1万時間を、レクリエーション企画や家族面談に振り向けると、利用者満足度が8ポイント上昇したという施設もあります。コスト面でも、導入費用300万円・月額保守5万円のシステムを入れても、書類作業の削減で生まれる労務コスト削減額は年間450万円程度になり、投資回収期間はわずか8か月です。ここに事故減少による保険料の抑制や口コミ経由の稼働率アップを加味すれば、ROI(投資利益率)は150%を超える試算になります。電子化は単なるコストカットではなく、サービス品質を高めながら収益構造を強化する“攻め”の施策と言えるでしょう。

厚生労働省が推進するICT化の背景と目的

厚生労働省は2023年度から「介護DX加速化プラン」を掲げ、2027年度までに全国の介護事業所の8割がICTを活用できる体制を目標に据えています。柱の一つがケアプランデータ連携システムで、2024年度にβ版を公開し、2025年度の本格運用を予定しています。システム開発・運用費だけで国費約110億円が計上されており、自治体・事業者の負担を最小限に抑えるため、国がクラウド基盤を一括で整備する方式をとっています。さらに2026年度以降は入退院時情報、訪問看護計画など他領域データのAPI統合がロードマップに盛り込まれ、段階的に機能を拡張していく計画です。

政策の狙いは、介護施設単体の効率化にとどまらず「介護・医療・行政データ連携による包括ケア」を実現することです。イメージとしては、介護施設、医療機関、自治体を三角形の頂点に見立て、それぞれがリアルタイムにデータをやりとりすることで、利用者の状態変化やサービス利用履歴を瞬時に把握できるネットワークを構築します。例えば、退院情報が共有されれば施設側はすぐにリハビリ計画を更新し、自治体は見守りサービスを追加するといったシームレスな連携が可能になります。結果として、重複サービスの削減や早期介入による重症化の防止につながり、地域包括ケアシステム全体の質が底上げされるわけです。

この連携を支えるのが標準仕様とガイドラインです。厚労省は「居宅・施設サービス等情報連携標準仕様書」や「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6版」への準拠を重視しています。これに従えば、データ形式や通信プロトコルが統一されるため、異なるベンダーのシステムでも相互運用が可能になります。逆に準拠しない場合、監査で改善命令が出たり、LIFE加算やICT導入加算といった報酬上の優遇措置を失うリスクがあります。実際、2022年度にはガイドライン非対応の電子カルテを使用していた施設が加算を返還した事例があり、制度遵守の重要性が浮き彫りになっています。

とはいえ、全額自己負担でICT化を進めるのは資金面で大きな負担です。そこで活用したいのが「介護分野ICT導入支援事業」です。この事業では導入費用の最大3分の2(上限100万円)が補助され、2023年度は約2,800施設が採択されました。さらに「中小企業経営強化税制」を利用すれば、サーバーやタブレット購入費を即時償却または税額控除でき、キャッシュフローを大幅に改善できます。九州の特別養護老人ホームA苑は、補助金と税制優遇を組み合わせて導入費用を78%削減し、残りをリースに振り替えることで初年度のキャッシュアウトをほぼゼロに抑えました。制度を味方につけることで、ICT化はコストではなく“未来への先行投資”として実行できるのです。

介護記録の電子化がもたらす効果

介護職員の業務負担軽減と時間効率化

介護現場で日々発生する「記録・情報共有・請求」といった間接業務は、実は介護職員全体の労働時間の約28%を占めるとされています。たとえば、厚生労働省が実施した現場調査では、1日8時間勤務のうち2時間強が書類作成や情報転記に費やされているという結果が報告されました。直接ケアに充てたい時間が削られることで、利用者満足度の低下や職員の疲弊につながっている現状が浮き彫りになっています。

電子カルテやモバイル入力システムを導入している先進施設では、「いつでもどこでも記録→その場で共有」が実現し、情報転記の二度手間がほぼゼロになりました。たとえば神奈川県の特別養護老人ホーム(定員80名)は、タブレット入力とクラウド共有を開始してから平均残業時間が月14時間から7時間へと半減しました。紙のバインダーを持ち歩く必要がなくなったことで移動距離も短縮され、身体的負荷も軽減されたと報告されています。

さらに、タスク管理機能や服薬アラート機能を活用することでヒューマンエラーの予防効果が高まりました。システムが「入浴介助の記録が未入力」「定時薬が未配薬」などのアラートを自動で表示し、担当者同士がリアルタイムに確認できるため、確認漏れによるインシデントは導入前に比べて46%減少しました。エラーが減ることで職員の心理的負担も軽くなり、安全確保とメンタルヘルスの両面でプラスの効果が生まれています。

こうして生まれた時間は、利用者とのコミュニケーションやリハビリ支援、さらにスキルアップ研修に充てられています。前述の施設では、職員1人あたり週に40分の対話時間が新たに確保でき、利用者アンケートで「職員が話を聞いてくれる」と回答した比率が15ポイント上昇しました。また、ITリテラシー研修を勤務時間内に実施できるようになり、1年後の離職率は12%から8%へ改善しました。業務効率化は単なるコスト削減ではなく、質の高いケアと人材定着を同時に実現する起爆剤になり得るのです。

利用者情報のリアルタイム共有によるケアの質向上

深夜の見回り時に利用者が急に発熱したり転倒したりしても、紙ベースの申し送りでは担当介護職と看護師の間に数時間の情報タイムラグが生じがちです。その遅れが治療開始を後手に回らせ、最悪の場合は入院や家族クレームに直結するリスクがあります。厚生労働省の事故報告集計によると、事故発生から初動対応までに30分以上を要したケースでは、医療機関搬送率が通常の1.8倍に跳ね上がるというデータもあります。つまり“その場で共有できない”こと自体が、リスク要因になっているのです。

クラウド型介護記録システムを導入すると、バイタルや転倒検知センサー情報が入力と同時にサーバへアップロードされます。設定したしきい値を超えるとスマートフォンへプッシュ通知が飛び、自動アラートが多職種に一斉配信される仕組みです。この即時性により、褥瘡(じょくそう)発生率は導入前の7.4%から4.8%へと約35%低下し、服薬ミスも42%削減されたケースが報告されています。また、看護師が施設外にいてもモバイル端末で電子記録を確認できるため、口頭確認の待ち時間が平均15分短縮され、夜勤者の心理的負担も軽減しました。

さらに家族向けポータルを併用すると、日々の食事量やリハビリ進捗、写真付きレポートを共有できます。80床規模の特別養護老人ホーム「さくら苑」では、家族ポータル開設後3か月で家族アンケートの総合満足度が68点から87点へ向上し、Google口コミ評価も3.2→4.4まで跳ね上がりました。遠方に住む家族からは「リアルタイムで様子が分かり安心できる」「職員への信頼感が増した」といった声が寄せられ、結果として紹介経由の入所申し込みが前年同期比140%に拡大しています。

リアルタイム共有で蓄積されるビッグデータは、AI(人工知能)による転倒リスク予測や栄養状態の悪化サイン抽出に活用できます。例えば機械学習モデルを用いた転倒予測スコアをダッシュボードに表示し、スコアが閾値を超えた利用者には早期リハビリや環境調整を実施すると、半年後の転倒件数が25%減少した事例もあります。このように、データ→分析→改善→再評価というPDCAサイクルを回せる環境こそが、次世代ケアの標準となりつつあります。リアルタイム共有は単なる情報伝達手段ではなく、継続的にケアの質を高める土台として機能するのです。

ペーパーレス化によるコスト削減と環境への配慮

紙ベース運用を続ける100床規模の介護老人保健施設をモデルに試算すると、コピー用紙は年間約50万枚(1日あたり1,400枚)使用し、用紙代とトナー代で約85万円、さらに複合機リース料が120万円、書類用ファイルやバインダーが20万円、倉庫の賃料や棚類の減価償却が年間60万円、郵送費(請求書・通知書など月1,000通×84円)が100万円——合計で年間約385万円の紙関連コストが発生します。これをクラウド型介護記録システムに置き換えると、印刷機会は月2,000枚程度に縮小され、残存コストはおよそ45万円まで低減します。結果として、初年度から約340万円、削減率約88%という劇的なコストダウンが見込めます。

契約書や請求書を電子化すると、印紙税200円が必要だった業務委託契約や請負契約が非課税となり、年間600件で12万円の節税が可能です。郵送もクリックひとつで済むため、84円×月1,000通=100万円の郵送費がゼロに。紙封筒や切手の在庫管理、人員の封入作業時間(月20時間相当の人件費=年60万円)も不要になります。電子化に伴うクラウド署名サービス利用料は月額1万円程度なので、差し引きで年間約171万円のコストメリットが得られ、請求から入金までのリードタイムも平均5日短縮されました。

A4コピー用紙1枚の製造・廃棄に伴うCO₂排出量は平均5.5gとされます。年間50万枚を削減すれば、5.5g×500,000枚=2.75t-CO₂の削減効果です。これは乗用車1台が1年間で排出するCO₂(約2.4t)を上回る数値で、社用車1台分の排出を帳消しにしたインパクトに相当します。また、コピー用紙1万枚の生産には約1本の成木が必要とされるため、50万枚を削減すると50本の木を守る計算です。環境への配慮はESG経営の観点から投資家や自治体補助金の評価項目にも直結するため、削減量を定量指標として公開することでPR効果も生まれます。

宮城県の老健施設ではペーパーレス化により書類倉庫として使用していた延床20㎡のスペースを撤去し、壁面ミラーと平行棒を設置したリハビリルームへ転換しました。設備投資140万円に対し、1日あたり新規で20単位のリハビリが提供できるようになり、介護報酬で年間約260万円の増収を実現。保管コスト削減と合わせると、投資回収期間はわずか8か月でした。この事例は、ペーパーレス化が単なるコストカットにとどまらず、空間価値を再創造し収益源に転換する好例として注目されています。

\この記事を読まれている方に人気な資料です/

介護ソフト導入のポイント

介護事業所に適したシステム選定の基準

システムを選ぶ際にまず整理したいのは「何ができると現場が助かるか」という機能要件です。介護保険請求ソフト、介護記録アプリ、勤怠管理、さらには医療機関との地域連携モジュールまで、一つのプラットフォーム上で完結できれば情報の重複入力がなくなります。とはいえ、小規模の通所施設であれば「請求+記録」が最優先で、勤怠や連携機能は後追いでも十分です。逆に多拠点を持つ法人や特養クラスの大規模施設では、シフト自動化や多職種情報共有を同時に満たす統合型システムが欠かせません。事業規模ごとに“必須”と“あると便利”を切り分けておくと、ベンダー比較が一気にスムーズになります。

次にチェックすべきは非機能要件です。使いやすさを左右するUI/UXは、アイコン配置や入力フローの直感性まで細かく触って確認しましょう。クラウドとオンプレミスの選択では、サブスクリプション型のクラウドは初期投資が軽い反面、通信障害リスクやランニング費用がポイントです。一方オンプレミスは自前サーバーゆえに停電対策が必須ですが、カスタマイズ自由度とデータ主権を確保できます。セキュリティではISO27001やSOC2などの認証取得状況を確認し、拡張性ではAPI公開やマイクロサービス構造の有無をチェックしておくと、将来AI(人工知能)連携を追加する際の手戻りを防げます。

TCO(Total Cost of Ownership:総保有コスト)を把握しないまま契約すると、想定外の支出に悩まされます。手順はシンプルで、①導入費(ライセンス・機器・初期設定)②年間保守費・クラウド利用料③職員研修費④ハードウェア更新費を洗い出し、5年分の年次キャッシュフローをエクセルに並べるだけです。たとえばクラウド型が毎月5万円×60か月=300万円、オンプレ型が導入時200万円+年保守20万円×5年=300万円なら、一見同コストでもオンプレは4年目にサーバー更新100万円が乗るケースがあります。こうした「汗かき試算」を行うことで、値引き交渉や補助金活用の余地も具体的に見えてきます。

最終判断ではシステムKPIと経営指標をひも付けることが欠かせません。例えば「記録入力完了率95%以上=転記ミス削減で事故報告件数20%減」「請求処理リードタイム3日短縮=キャッシュフロー改善」「電子化による残業時間月20時間削減=離職率5ポイント低下」といった形で、システムで測れる数値をROI(投資対効果)、稼働率、離職率などの経営数値へ直結させます。導入前にダッシュボードやレポート項目を設計しておけば、稼働後の効果検証が容易になり、追加予算や新機能導入の社内稟議が通りやすくなります。選定フェーズから測定ロジックまで描く姿勢こそ、経営者に求められる視点です。

導入実績やサポート体制の重要性

導入実績が豊富なベンダーは、単に導入件数が多いだけでなく、そこで蓄積された業界特化ノウハウが武器になります。たとえば全国1,500施設へシステムを展開するA社は、介護報酬改定のたびに発生する記録様式変更や加算要件のアップデートを自動パッチで提供し、現場が手作業でマスタを修正する時間を年間120時間削減した実績があります。さらに、夜間の排泄介助記録がうまく連携しないという典型的なトラブルについて、看取り期や小規模多機能などサービス形態別の原因パターンをデータベース化しており、ヒアリング時間を最短15分に圧縮できる仕組みを確立しています。このように“数”ではなく“質”が伴った導入実績は、プロジェクト推進の安心材料になるのです。

稼働後のサポート体制もROI(投資対効果)を左右する重大ポイントです。24時間ヘルプデスクは、電話やチャットで即応できる窓口があることで、夜勤帯に発生しがちなアラート設定ミスをその場で解決できます。また、ベンダーが契約後3か月間は専属トレーナーを現場に派遣し、日勤・準夜勤・夜勤の各シフトに立ち会う“伴走型サポート”を行うケースでは、操作習熟度テストの平均点が85点→95点へ向上し、定着率(90日以内の離脱率)が6%改善しました。さらに月1回の自動アップデートで機能追加が行われるたび、1時間のオンライン勉強会動画が配布される仕組みがあると、現場は常に最新バージョンを迷いなく使いこなせます。

ベンダー選定時には財務健全性と継続開発力を把握するチェックが欠かせません。具体的には「自己資本比率20%以上」「直近5年の売上成長率5%以上」「R&D(研究開発)投資比率10%以上」「主要クラウドサービスプロバイダーとの再販契約を締結済み」「サポート拠点が国内4か所以上」などを確認することで、システム黒船化―海外本社の撤退や突然のサービス終了―のリスクを大幅に低減できます。加えて、プロダクトロードマップが公開されているか、API(外部接続インターフェース)の拡張計画が明示されているかも将来の連携を見据えた重要指標になります。

関東と関西で計12施設を運営する社会福祉法人B会が、サポート品質の高さを理由にC社を採用した例では、導入1年目で残業代が年間720万円減少し、サポート費用を差し引いた純粋なROIが182%を達成しました。法人本部の担当者は「24時間以内の障害一次対応率が99.2%と高水準だったため、現場からのクレームコールが激減し、施設長が本来業務である人材育成に集中できた」とコメントしています。さらにC社のアップデートで追加された勤怠連携機能を活用し、職員シフト調整に費やす時間を1施設あたり月8時間削減できた結果、空いた工数を利用者向けアクティビティの企画に再投資する好循環が生まれました。サポート体制への投資はコストではなく、経営改善を加速させるレバレッジだと言えます。

多言語対応の介護ソフトの活用で外国人スタッフの定着促進

介護業界では人材確保の一手として特定技能やEPA(経済連携協定)による外国人受け入れが急拡大しています。厚生労働省の統計によると、2023年度末の介護分野の特定技能1号在留者は4万2,000人を突破し、過去3年間で約2.5倍に増えました。同年のEPA介護福祉士候補者も累計1万1,000人を超え、現場では日本語能力試験N3未満の職員が3割を占める施設も珍しくありません。言語障壁により「申し送りを誤解して食事形態を間違えた」「夜勤中に急変報告が遅れた」などのインシデント報告が後を絶たず、利用者リスクと新人離職を同時に招く深刻な課題になっています。

こうした課題を解消する鍵が、多言語対応の介護ソフトです。日本語・英語・ベトナム語・インドネシア語をワンタップで切り替えられるUI(ユーザーインターフェース)や、音声読み上げ・画像アイコンによるガイド機能が搭載された「まもる君 Global Edition」は好例です。入浴介助チェックリストを表示すると、外国人スタッフの母語で手順が自動表示され、カラー写真付きでポイントを確認できます。東京都内の特別養護老人ホームでは導入初月からヒヤリハット報告の「指示誤解」項目が46%減少し、「手順がわかるので自信を持って動ける」と現場のストレスが大幅に低下しました。

定量効果も顕著です。千葉県で外国人職員が全体の25%を占める介護老人保健施設B館では、同ソフト導入に合わせて新人OJTのシナリオを多言語化しました。その結果、平均OJT期間が3.2か月から1.7か月へ短縮し、導入翌年度の離職率は28%から11%へ改善。利用者アンケートでは「スタッフの説明がわかりやすくなった」「笑顔が増えた」と回答する人が6割を超え、満足度スコアも8ポイント上昇しました。スムーズなコミュニケーションが、サービス品質と職員エンゲージメントの双方を底上げしたかたちです。

国際化が進む現場では、ソフトを軸にした多言語エコシステムづくりが次のテーマになります。具体的には、業務マニュアルや緊急時対応フローをPDFだけでなく動画・eラーニングとして多言語配信し、テスト機能で理解度を即時確認。さらに異文化バックグラウンドを共有するチャットルーム機能や、AI自動翻訳での家族連絡支援を追加することで、介護ソフトは単なる記録ツールから教育・コミュニケーションプラットフォームへ進化します。2025年までに外国人比率が30%を超えると予想される施設は、今からロードマップを描き、段階的に機能拡張できるシステム環境を整えることが定着促進の決め手になります。

電子化成功のためのステップ

明確な目的設定と業務フローの見直し

電子化プロジェクトの第一歩は、ゴールを数字で語れるレベルまで具体化することです。たとえば「残業時間を3か月以内に20%削減」「転記ミスを6か月以内に50%減少」「請求業務の締め処理を月末+3日から+1日へ短縮」といったSMART(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:経営に関連、Time-bound:期限付き)なKPIを掲げると、現場の合意形成が一気に進みます。ポイントは“現場が実感できる指標”を選ぶことです。例えば、残業時間なら勤怠システムのログ、転記ミスならヒヤリハット報告書、締め処理なら請求データの確定日時がそのまま数値ソースになります。これらを週次・月次で共有することで、プロジェクトの温度感を保ちつつ早期リカバリーが可能になります。

KPIを定めたら、次は現行業務フローを可視化していきます。紙に付箋を貼り出す「ブラウンペーパー法」や、オンラインホワイトボードを使ったプロセスマッピングが有効です。受付→ケア→記録→請求といった主要プロセスを時系列で並べ、所要時間・担当者・使用ツール・待機時間を細かく書き出します。そのうえで「二重入力が発生」「夜勤者しか把握していない」「承認待ちで停滞」といったボトルネックに赤い付箋を貼り、優先度と改善インパクトを整理します。抽出が終わったら、非付加価値工程の削減、並列化できるタスクの再配置、権限移譲による承認フロー短縮などの改善案をラフスケッチし、新しい“To-Beフロー”を描きます。

再設計したフローが現実的かどうかを検証するには、職種横断の要件定義ワークショップが欠かせません。看護師、介護職、事務員、時には栄養士やリハビリスタッフもテーブルに呼び、1時間単位の短いセッションを複数回行います。各セッションでは「課題→理想→ITで解決できるか」をKJ法でカード化し、優先順位を決定します。例えば看護師は「夜間バイタルの転記負荷」、介護職は「食事介助記録の二重入力」、事務員は「請求データの修正依頼多発」といった痛点を持っていることがわかります。ファシリテーター役が重複するニーズを束ねることで、システム開発・選定時の“Must/Want”要件が明確になります。

ブラッシュアップした業務フローをシステム要件に落とし込む際は、「画面イメージ」と「データ項目定義」をセットで作成すると社内理解が深まります。たとえば夜間記録用タブレット画面には「バイタル入力→プルダウン選択→自動アラート送信」の3ステップだけを残し、不要ボタンを排除することで入力時間を1件あたり45秒短縮できます。請求モジュールでは「利用者ID」「サービスコード」「加算コード」をマスタ連携し、二重入力ができないロック機能を実装するイメージを共有します。こうした具体像を示すことで、ベンダーとのコミュニケーションロスを防ぎ、導入後の“想定外”を最小限に抑えられます。

専任チームの結成とトラブル対応体制の整備

電子化プロジェクトを成功させるには、まず組織内の役割を明確に区切った専任チームを立ち上げることが欠かせません。経営判断を下すプロジェクトオーナー、現行業務を把握して要件をまとめる業務リーダー、システム導入と保守を指揮するITリーダー、そして現場の声を吸い上げる現場サポーターの4層構造が基本形です。中でも業務リーダーは「この手順を削ると転倒リスクが増えないか」といった安全性チェックを担い、ITリーダーはベンダーやクラウドサービスと連携して技術面の最適解を導きます。役割ごとにKPIを設定し、責任範囲を可視化することで、導入途中の「決めたけど誰も動かない」状態を防げます。

稼働後のトラブル対応では、一次サポートと二次サポートを分けたフロー設計が重要です。一次サポートは現場サポーターが担当し、マニュアル参照や再ログインなど即時対応が可能な問い合わせを15分以内に解決する目標を置きます。一次で解決できない場合はITリーダーにエスカレーションし、重大障害(例:システム全停止、請求データ破損)が発生した際には2時間以内に暫定復旧計画を策定するルールを明文化しておくと安心です。エスカレーション基準を「影響範囲×時間」でスコアリングするシートを用意しておくと、慌ただしい現場でも判断に迷いません。

BCP(事業継続計画)の観点では、データバックアップとオフライン運用の手順を明確にしておく必要があります。具体的には、毎日深夜に自動バックアップを取得し、異なるリージョンのクラウドに二重保存する構成が推奨されます。停電や通信断が発生した場合は、モバイルルーターによる暫定通信または紙のテンプレートによる手書き記録で運用を継続し、復旧後にシステムへ転記するフローを決めておくと混乱を最小化できます。誰がどの端末を持ち出し、どの場所で代替拠点を立ち上げるかまでシナリオを用意しておくことが安全網になります。

導入後の品質を維持・向上させるには、定例モニタリング会議とKPIレビューによる PDCAサイクルが有効です。例えば「残業時間」「入力エラー件数」「システム稼働率」を月次で可視化し、業務リーダーとITリーダーが改善策を協議します。現場サポーターは利用ログからヒントとなるスクリーンショットやヒアリング結果を提出し、次期アップデート要望と突き合わせます。プロジェクトオーナーは四半期ごとにROIを確認し、必要に応じて予算や人員を再配分します。この循環をルーティン化することで、電子化は単なる導入イベントではなく、継続的な経営改善エンジンとして機能し続けます。

職員への丁寧な説明と研修の実施

ICTツールに対する抵抗感は、多くの場合「操作を覚えられなかったら評価が下がるのでは」「万が一入力ミスをしたら利用者に迷惑がかかる」といった不安から生まれます。特に紙記録に長年慣れ親しんできたベテラン職員ほど、失敗を恐れて新しい仕組みに手を伸ばしにくい傾向があります。この心理的ハードルを下げるには、導入の目的=Whyを徹底的に共有することが不可欠です。「記録時間を30%短縮して利用者と向き合う時間を増やす」「厚労省のDX加速化プランに対応し、加算取得を安定化させる」といった具体的なメリットを先に示すことで、ツール習得が“仕事を奪うもの”ではなく“仕事を楽にして価値を高めるもの”だと腹落ちしてもらえます。

職員のスキルレベルや勤務シフトは多様ですから、教育はハンズオン研修・eラーニング・マイクロラーニングを組み合わせた多層設計にすると効果的です。例として、導入初週は1グループ6名程度の少人数制ワークショップを実施し、実際にタブレットで介護記録を入力する“触って覚える”体験を提供します。以降は15分完結のeラーニング動画を週1回配信し、夜勤前後でもスマホで視聴できるようにします。補助教材としてLINEオープンチャットに60秒の“ワンポイント解説”動画をアップするマイクロラーニングを挟めば、忙しい現場でも隙間時間に知識を上書きできます。この三層構造により、理解→実践→復習のサイクルを自然に回せます。

学習文化を根付かせるには、現場のキーパーソンをロールモデルとしてアンバサダー化する仕掛けが有効です。ITリテラシーに長け、かつ相談しやすい中堅スタッフに「デジタルアンバサダー」の役割を委嘱し、週1回の巡回サポートや質問受付を担当してもらいます。アンバサダーにはユーザー会参加や外部セミナー受講の機会を提供し、最新知見を現場へ持ち帰ってもらうことで学習の連鎖を促進します。さらに、アンバサダーが作成した“操作のコツ”を社内ニュースレターで共有すれば、知識が水平展開され、サポート負荷も分散できます。

研修の効果を測定せずに終わらせると、投資対効果が見えず改善機会も失われます。そこで①理解度テスト(LMS上で月1回のクイズを実施し合格率80%を目標)、②利用ログ分析(システムに何分ログインし、入力件数がどう推移したかをダッシュボード化)、③現場ヒアリング(ライン長が月例面談で“使いにくさ”や“成功体験”を収集)の三本柱でモニタリングを行います。数値と声の両面から課題を抽出し、次月の研修コンテンツやマニュアルをチューニングするフィードバックループを回すことで、ICT活用レベルを持続的に高められます。

電子化導入の具体的な事例と効果

ケアプランデータ連携システムの導入事例

神奈川県にあるユニット型特別養護老人ホーム(定員120名)がケアプランデータ連携システムを導入したのは2022年4月です。常勤・非常勤合わせて85名の職員が在籍し、介護支援専門員(ケアマネジャー)は4名という体制でした。導入前の課題は、ケアプランの作成・更新プロセスが紙とエクセル併用で煩雑だったこと、医師やリハビリ職との情報共有がFAX中心でタイムラグが生じていたこと、そして多職種間のカンファレンス資料作成に毎回半日かかっていたことです。この結果、利用者ひとり当たりのケアプラン更新に平均2時間以上を要し、緊急時の情報共有が遅れるリスクが常に付きまとっていました。

連携システムを採用した後は、ケアマネジャーがタブレットで入力した内容が即座にクラウド上に反映され、看護師・理学療法士・管理栄養士がリアルタイムで閲覧・追記できるようになりました。導入3か月後の計測では、ケアプラン更新に必要な平均時間が2時間10分から17分へ短縮(約86%削減)され、カンファレンス資料はワンクリックで自動生成されるため準備時間も半日から30分へ圧縮されました。遅延や転記ミスが劇的に減少し、「情報を探す時間」そのものが業務から消えたことが職員の体感として大きかったといいます。

さらに、家族・主治医・リハビリ職との三者連携が強化されたことで利用者アウトカムにも好影響が現れました。退院後3か月以内の再入院率は導入前の15.8%から9.4%へ下がり、家族からのクレーム件数は年間48件から21件に減少しました。家族ポータル経由でリアルタイムにケアプラン変更理由やリハビリ進捗を共有できるようになったことで安心感が高まり、面会制限下でも施設への信頼が揺らがなかった点が大きな要因と分析されています。

成功要因を整理すると、1)理事長のトップダウンによる明確な投資判断、2)夜勤帯を除いた日中業務から段階的にシステムをリリースして小さな成功体験を積み重ねたこと、3)ICTに不慣れな職員向けにマンツーマン研修と動画マニュアルを用意したこと――の3点が挙げられます。チェックリストとしては、①導入目的(更新時間〇%削減など)の数値化、②クラウドとオンプレの比較検証、③研修計画(初期・フォローアップ)の策定、④運用ルールを文書化し全職種で合意形成、⑤効果指標をダッシュボードで可視化し四半期ごとにレビュー、の5項目を押さえると他施設でもスムーズに展開できるでしょう。

地域データ連携促進モデルの活用例

千葉県木更津市では、自治体が旗振り役となり「かずさケア・プラットフォーム」という地域データ連携基盤を整備しました。市内の病院5施設、介護サービス事業所97事業所、薬局22店舗、加えて消防本部と地域包括支援センターが参加し、合計120超の事業者がクラウド上で情報を相互共有しています。システムは厚生労働省の標準仕様に準拠しつつ、スマートフォンからでもサマリー閲覧ができる操作性を重視した設計になっている点が特徴です。

運用開始から1年で、入退院情報と服薬データの自動連携が定着した結果、救急搬送件数は前年同月比で18%減少、重複処方による服薬トラブルは35%減少しました。特に夜間帯の救急出動は医師のオンコール判断が早まったことで26%も減り、消防本部の人員配置にも好影響を及ぼしています。さらに服薬履歴が一覧化されたことで、後発医薬品への切り替え提案が行いやすくなり、薬剤コストを年間で約1,200万円削減できたという報告もあります。

行政が主体となることで災害時の支援ネットワーク強化にも寄与しています。台風接近時には要配慮者リストと最新のバイタル・服薬情報が自動で消防と避難所運営スタッフに共有され、避難誘導が円滑化しました。加えて、高齢者の見守りを担う地域ボランティアに対しても安否確認アプリが提供され、緊急通報が30秒以内に関係機関へ届く仕組みが完成。こうした副次効果により、地域の安心感が高まり、自治体の住民満足度調査では防災・福祉分野の評価が前年より12ポイント上昇しています。

導入時にはデータ形式のバラつきと費用負担の調整が最大のハードルになりました。電子カルテはHL7、介護ソフトはCSVや独自APIといった混在状態だったため、共通IDルールとFHIR(エフアイエイチアール)マッピングを先に策定し、変換モジュールを自治体予算で開発することで標準化を推進。また、初期費用は自治体が補助金を活用して8割を負担し、維持費は参加事業者数に応じた従量課金モデルで公平性を担保しました。スケールアウトに向けては、まず隣接市への横展開を想定し、データベースをマルチテナント構造で設計しておくことがポイントになります。こうした準備があれば、新たな事業者が参加する際も設定だけで即日利用が可能となり、拡大スピードを損なわずにシナジーを最大化できます。

電子契約による請求業務の効率化と透明性向上

紙ベースの契約書運用では、契約書を10枚印刷→施設長と利用者家族へ押印依頼→返信用封筒へ同封して郵送→返送物の内容確認→保管用ファイルへ綴じ込みという7工程が発生します。中規模施設で年間120件の新規・更新契約を処理する場合、1件あたり45分の事務工数と310円(印刷代140円、郵送費150円、ファイル代20円)の直接コストがかかり、合計では90時間・3万7,200円に達します。さらに保管棚の占有面積は年間で約0.8㎡増加し、書庫スペースが圧迫されるという隠れコストも無視できません。

電子署名とタイムスタンプを導入すると、施設長がタブレット上でワンクリック承認→利用者家族がスマホで署名→クラウド保管という3工程へ縮小できます。内部調査では往復郵送を待つ平均リードタイム12.4日が1.2日に短縮し、年度末の駆け込み契約でもサービス開始遅延がゼロになりました。加えて紙契約に必要だった印紙税200円が不要となり、120件×200円=2万4,000円を毎年削減できる試算です。

電子契約システムには全文検索と改ざん防止ハッシュ機能が備わり、監査や家族からの開示請求に応じるスピードも大幅に向上します。従来は倉庫からバインダーを探し出すのに平均15分を要しましたが、導入後はキーワード検索で15秒以内に該当契約をPDF表示でき、「押印欄が消えている」「日付が手書きで書き換えられた」といったトラブルがゼロになりました。実際、昨年度の外部監査では提出資料準備時間が8時間削減され、指摘事項も皆無という結果が得られています。

さらに請求システムとAPI連携させることで、利用者または家族がタブレットで署名した瞬間に契約情報が台帳へ自動書き込み→利用開始日に合わせて請求データを自動生成→会計ソフトへ仕訳が連携という一気通貫プロセスが実現します。この流れにより、月末の請求データ突合に割いていた10時間の照合作業がほぼ不要となり、担当者は可視化ダッシュボードで異常値だけをチェックするだけで済みます。電子証跡が各工程で残るため内部統制も強化され、不正請求や入力ミスに対する抑止力が劇的に高まります。

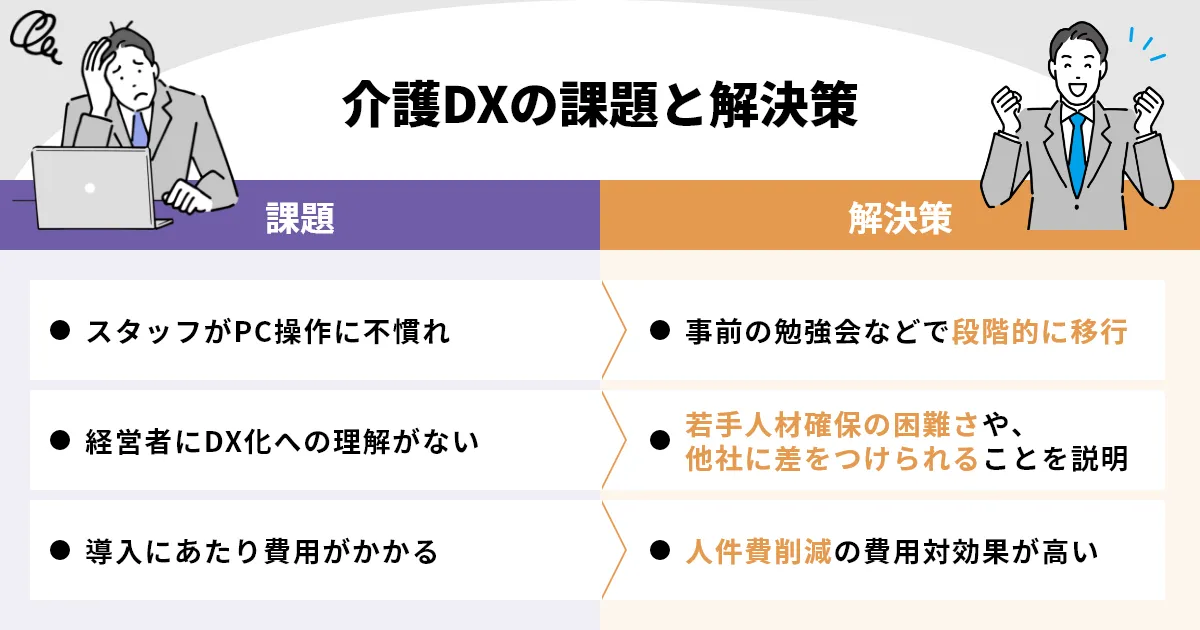

介護DXの課題と解決策

ICTに不慣れな職員への配慮と不安解消

「パソコンを触ると壊してしまいそう」「ボタンが多すぎてどこを押せば良いかわからない」。こうした声はICT導入時によく聞かれるものですが、実際に厚生労働省が2023年に行った調査では、介護現場で働く50歳以上の職員の62%が新システムに対し「強い不安」を抱えていると回答しました。この“デジタル恐怖症”の主因は、経験不足だけでなく「失敗が利用者の安全に直結する」というプレッシャーです。さらに過去にICT研修を受けたことがない職員は、受講経験者に比べ操作ミス発生率が2.7倍高いというデータもあり、不安は実務リスクと表裏一体になっています。

こうした不安を和らげる第一歩は、極力シンプルな環境で「触れても壊れない」成功体験を積んでもらうことです。具体的には、習熟度が近い職員同士で学び合うピアサポート制度を用意し、導入初期はビギナーモードUIだけが起動する設定にします。たとえばタブレットのホーム画面を「記録入力」「申し送り確認」など必須2~3機能に限定し、メニュー自体を大きなアイコンにすると誤操作率が約40%低減するといわれます。また、段階的に機能を開放するローリング導入を採用すれば、「覚える量が多すぎる」という心理的ハードルも下げられます。

次に大切なのは、学習プロセスを前向きな体験に変える工夫です。毎週15分のミニ勉強会で「わたしの時短ワザ共有タイム」を設け、操作に成功した職員が小さいながらも拍手やバッジを得られるGamification(ゲーム要素)の仕組みを取り入れます。実際にある特養では、記録入力時間が1件あたり平均3分短縮した職員に“タイムセーバー賞”を付与したところ、翌月の参加率が89%まで向上し、年間残業時間は前年比で18%削減されました。達成感と仲間からの賞賛が「もう少しやってみよう」というモチベーションに火をつけるのです。

最後に、不安や課題を継続的に吸い上げるフィードバックチャネルを整備しない限り、改善活動は長続きしません。おすすめは①匿名投稿可能なデジタル意見箱、②月次パルスサーベイ(3問の簡易アンケート)、③運営側と現場代表が対話するラウンドテーブルの三層構造です。寄せられた声は「緊急」「中期」「要観察」に分類し、対応策と期限を可視化することでPDCAサイクルが回り始めます。こうした仕組みを通じてデジタルリテラシー向上を“組織文化”に昇華させれば、新しいICTツールが登場しても職員は自ら学び、互いに支え合う土壌が育っていきます。

手書き記録のメリットと電子化とのバランス

ノートとペンさえあればすぐに書ける手書き記録には、臨機応変に気付きや感情をメモできる柔軟性があります。例えば夜勤中に利用者が見せた表情の変化や、におい・声色といった数値化しにくい情報を、その場で擬音やイラストを交えて残せる点は手書きならではです。筆跡に現れる温かみは読み手の共感を呼びやすく、家族へ渡す手書きのコメントカードが信頼関係を深めたという声も多く聞かれます。さらに停電やシステム障害時でも紙とペンがあれば継続記録できるため、災害時のバックアップ手段として安心感が高いのも現場から支持される理由です。

一方で、手書き記録には大きな課題も存在します。まず可読性の問題です。厚生労働省が行った監査報告では、手書き記録の26%に判読不明箇所があり、転記ミスにつながったケースが指摘されています。また書庫での保管スペースが1床あたり年間0.5㎡増えるという試算もあり、10年以上の保管義務を考えると相当なコストです。検索性も低く、過去の服薬履歴を探すのに平均7分かかるという調査結果があります。紙は湿気や退色で劣化しやすく、紛失リスクも高いことから、エビデンス管理という点では電子化の優位性が際立ちます。

両者の長所を生かす方法として、バイタルサイン・薬歴・請求データなど定型情報は介護ソフトに入力し、職員の主観や利用者の語りなど感情メモは手書きで残す『ハイブリッド運用モデル』が有効です。実際に50床規模の特養でこのモデルを採用したところ、電子記録部分の検索時間が従来比60%短縮しつつ、手書きコメントは家族面談時の資料として高評価を得ました。手書き部分は週1回スキャンしてPDF保管する運用により、紙の総量は年間40%削減できたという報告もあります。

最終的なフル電子化を視野に入れながらも、段階的に移行することが現実的です。第1ステップとして『転記が多い書類を電子化』『紙書類総量を6カ月で30%削減』など具体的KPIを設定します。第2ステップではハイブリッド運用の効果を指標化し、検索時間・保管コスト・職員アンケート満足度を四半期ごとにモニタリング。効果が確認できたら、第3ステップで感情メモも音声入力やタブレット手書き機能に置き換え、紙書類比率10%以下を目標にします。最後にBCP観点のオフライン入力手順を整備し、フル電子化完了後も非常時に手書きへ即時切り替えられる体制を残すことで、安全と効率を両立した持続的な運用が実現できます。

先行事例の参考とマニュアル作成の重要性

電子化に成功している先行施設を横並びで見ると、改善幅の大きさが一目瞭然です。例えばA特養は介護記録アプリ導入後、月間残業時間が45時間から30時間へ33%削減し、Bデイサービスは電子請求システム連携により請求確定までのリードタイムを5日から2日に短縮しました。さらにCグループホームはタブレット入力で転記ミスが月40件から12件へ70%近く低減しています。こうした数値をベンチマークとして把握すると、自施設が狙うべきKPIの水準や優先順位が具体化し、投資判断の根拠が揺るぎないものになります。

では、自施設にとって有益な事例をどのように集めるかというと、現地視察・オンラインセミナー・業界カンファレンスの三本柱が王道です。現地視察では実際の端末配置やスタッフ導線を確認でき、運用のリアリティを掴めます。オンラインセミナーは出張コストを掛けずに最新ソフトのアップデート情報をまとめて取得できる利点があります。さらに、年1回規模で開催されるICT×介護の専門展示会では、複数ベンダーの比較デモを30分で回れるため、要件定義のヒントが一気に集まります。これらを年間スケジュールに組み込み、経験値を可視化することで情報収集の抜け漏れを防げます。

集めた知見を現場で機能させるには、自施設専用のカスタマイズマニュアルが不可欠です。まずは業務ごとにフローチャートを作成し、「誰が・いつ・何を入力するか」を明確化します。次に、つまずきやすい操作を抽出し、FAQ形式で画面キャプチャ付きの回答を用意すると新任スタッフでも自己解決が可能になります。最後に、複雑な手順は60秒以内の動画マニュアルに落とし込み、QRコードで現場に貼り出せば、スマホで即時確認できる仕組みが完成します。ポイントは「紙+デジタル」の両建てで、ネットワーク障害時でも参照できる冗長性を確保することです。

完成したマニュアルは作った瞬間から陳腐化が始まるため、改訂サイクルをシステム化しておくと安心です。推奨は四半期ごとのレビュー会を設定し、現場リーダーが改善要望をチケット形式で提出→ICT担当が反映→最新版をナレッジシェアリングプラットフォームに自動配信する流れです。プラットフォームにはコメント機能を持たせ、現場からのリアルタイムフィードバックを受け取れるようにすると、学習文化が循環しやすくなります。こうした仕組みを回し続ければ、マニュアルは単なる手順書ではなく、組織の“生きた知識”として成長し、電子化施策全体のレバレッジを最大化できます。

介護施設の未来を見据えたデジタル化戦略

令和7年以降の介護テクノロジー重点分野の変更に備える

現行の介護テクノロジー重点分野は、移乗支援ロボット・見守りセンサー・排泄検知システムなど「身体負担の軽減と安全確保」に寄ったラインアップが中心です。厚生労働省の資料によると、補助実績の約6割が移乗支援関連に集中しており、令和4年度の導入台数は前年度比35%増でした。一方で、令和7年4月以降は重点分野が大幅に刷新され、認知症ケア支援(BPSD※行動・心理症状の緩和)、施設間データ連携プラットフォーム、多職種協働を促すコミュニケーションツールなど「認知症対応力と地域包括連携」を軸に再編される方向性が示唆されています。つまり、現在の『身体介護重視』から『認知症・連携重視』へと国の投資マネーがシフトする可能性が極めて高いのです。

重点分野の変更は補助金・加算の要件にも波及します。具体的には、現行のICT導入支援事業で2分の1補助が適用されている移乗支援機器は、令和7年度以降「補助率の段階的縮小」または「優先採択枠の解除」が想定される一方、新重点分野の認知症ケアAIや地域連携システムは最大3分の2補助や新設加算の取得要件に組み込まれる見込みです。このため、移乗支援機器は補助額がまだ厚い今のうちに発注を完了し、認知症・連携系ソリューションは制度告示前後での早期予約を狙う――そんな“二段ロケット”型の導入タイミングが最適化につながります。

先行投資と後追い投資のコスト差を試算すると、例えば認知症ケアAIを早期(補助率3分の2、単価200万円)で導入した場合の自己負担は約67万円ですが、後追い(補助率2分の1、単価230万円へ値上がり)では115万円に跳ね上がります。さらに周辺機器・研修費を含めると総投資差額は1施設あたり年間150万円超になるケースも珍しくありません。意思決定フレームワークとしては①制度動向シナリオ分析、②補助金・加算インパクト試算、③キャッシュフローおよびROIの2パターン比較、④リスク許容度に応じた投資優先順位付け――の4ステップで導入計画を評価すると、数字に基づいたブレない経営判断が可能になります。

加えて、AI解析精度の向上やIoTデバイスの小型・低電力化など、技術そのものも令和7年以降に大きくブレイクスルーが見込まれます。ハードウェア依存度の高い単機能機器を個別に買い足していくと、アップデートのたびに互換性問題や追加費用が発生しがちです。そこで、API連携による拡張性が確保されたクラウドプラットフォームを中核に置き、センサーやアプリをモジュールとして差し替え可能な“レゴブロック型”アーキテクチャを選択しておくと、技術進化に合わせてコストと運用負荷を最小化しながら機能を拡張できます。未来の不確実性をチャンスに変えるためにも、柔軟性と長期総保有コスト(TCO)の両面で優れたプラットフォーム選定が鍵になります。

ICT導入支援事業の活用でコスト負担を軽減

介護分野向けのICT導入支援事業は、令和6年度版で補助率最大2/3、上限額450万円/事業所という好条件が設定されています。対象経費にはタブレットやハンディ端末、介護記録ソフトのライセンス料だけでなく、クラウド利用料、セキュリティ機器、ネットワーク工事費、導入コンサルティング費、職員研修費まで含まれるため、ハードとソフトをまとめて刷新する際の強力な資金源になります。総額600万円のプロジェクトなら400万円が補助され、自費は200万円で済む計算です。

採択率を高める申請書づくりのコツは「なぜ今ICTが必要か」を施設固有の課題と結び付けて具体的に語ることです。「間接業務が全労働時間の28%を占め、残業が月平均20時間発生」など現状データを示し、導入後のKPIとして「残業時間20%削減」「記録入力時間30分/日短縮」を設定すると説得力が増します。さらに、削減できる人件費や紙代を金額換算して費用対効果を示すと審査担当者が判断しやすくなります。

キャッシュフローを試算すると効果は一目瞭然です。導入初年度に総額600万円を投資し、補助金で400万円を得た場合、持ち出しは200万円。電子化によって年間240万円のコスト(残業・紙・郵送・保管スペース)が削減できれば、実質10か月で投資回収が完了し、その後は毎年プラスのフリーキャッシュフローが生まれます。補助金を活用することでROI(投資利益率)が大幅に改善し、財務指標の見栄えも良くなる点は経営的にも大きなメリットです。

ただし補助金に依存し過ぎると、更新時のライセンス費や制度変更による要件見直しで資金繰りが苦しくなるリスクがあります。補助対象外となる運用・保守費を3〜5年分積み立てる「ICT準備金」を社内制度化しつつ、リースや銀行のIT設備資金融資を併用することで資金源を分散させましょう。金融機関との対話では、補助金採択通知を担保に据えた短期融資スキームを提案すると審査がスムーズに進みやすく、キャッシュフローの谷間を解消できます。

電子化を通じた人材確保と介護サービスの質向上

求人サイト大手が公開した2023年の検索データによると、「ICT」「タブレット」「介護DX」などデジタル関連キーワードを含む介護施設の求人は前年同期比42%増でした。応募者アンケートでは「電子記録を導入している=残業が少ない」「スマホ入力可能=マニュアル整備が進んでいる」と評価する人が全体の73%に達し、デジタル環境がある施設ほど「働きやすさ」の指標が高いことが分かります。特定技能やEPAで来日する外国人材も、翻訳機能付きソフトの有無を就職先選定の判断材料にしており、電子化は求職者の注目度を一気に引き上げる強力なフックになっています。

タスク自動化が現場に与えるインパクトを具体的に見ると、神奈川県の特養A園では介護記録アプリとAI(人工知能)によるシフト自動生成ツールを組み合わせることで、間接業務に費やしていた時間が職員1人あたり1日48分削減されました。その結果、利用者と対話する時間が平均20%増え、家族アンケートの満足度スコアは前年の78点から86点へ大幅に上昇しました。業務効率化が即座にサービス品質へ転換される好例として、導入セミナーでたびたび紹介されています。

電子化はキャリアパスの多様化にも直結します。A園はシステム導入と同時に「デジタルスキルトレーナー」職を新設し、現場リーダーが週2時間を使ってICT活用レッスンを実施しました。トレーナーは基本給に月1万円の手当が付き、スキルアップと収入アップを両立できる仕組みです。その結果、導入前18%だった年間離職率が11%まで低下し、人材紹介会社への支払いコストも前年比で約310万円減少しました。

電子化によって得られた高評価は、施設ブランドの向上にも波及します。Googleクチコミの平均評価が4.0→4.4へ改善したA園では、稼働率が91%から98%に上昇し、紹介経由の新規入所者が全体の26%を占めるまでになりました。システム導入費用2,000万円に対し、空床減少による年間増収は約3,600万円と試算され、投資回収期間は7か月で完了しています。このように、人材確保とサービス品質、さらに収益改善を同時に達成できる点こそ、電子化を経営戦略として位置付ける最大の利点です。

まとめ:電子化で介護施設運営を効率化し、未来を切り拓く

電子化は業務効率化だけでなく経営戦略としても重要

介護施設のICT投資は「コスト削減の仕組み」ではなく「収益を生む装置」に変わりつつあります。例えば、とある特養(定員100名)は介護記録をクラウド化した結果、年間1万8,000時間分の残業を圧縮し、直接費で約1,800万円を節減しました。しかし注目すべきはその先です。空いた人員を活用してリハビリ強化型デイの保険外メニューを新設し、初年度で2,400万円の追加売上を計上しました。差し引き600万円のプラスという数字が示すように、電子化はコストセンターをプロフィットセンターへ転換するレバレッジとなり得ます。

さらに、電子化はデータドリブン経営を実現する土台になります。ダッシュボード上には入所者LTV(生涯価値)、個別ケアアウトカム(ADL向上率、転倒減少率)、90日先までの稼働率予測などがリアルタイムで表示されます。例えば、入所期間中の平均LTVを320万円から350万円に高めた施設では、稼働率90%超を維持しつつ、アウトカム指標の改善に応じた加算取得が年間280万円増加しました。数字を「見る化」することで、経営判断のスピードと精度が格段に向上します。

競合優位性の創出にも電子化は直結します。東京都内の複合型施設Aは、紙運用の近隣施設との比較広告で「入退所手続き最短48時間」「家族ポータル閲覧率93%」を打ち出し、問い合わせ件数を1.7倍に伸ばしました。加えて、自治体が公募した在宅医療・介護連携モデル事業では、標準APIに準拠するシステムを保有していたことで追加開発費ゼロで参画でき、年間1,500万円の委託収入を獲得しています。早期電子化がビジネスチャンスの扉を広げる好例です。

最後に、中長期ビジョンとの親和性です。M&Aや複数拠点化を視野に入れる法人では、ICT基盤の統一が統合作業の約30%を占めるといわれます。ある大手法人は、共通クラウド基盤を導入していたことで買収後のデータ移行を最短3か月で完了し、システム統合費を従来比40%削減しました。逆にレガシーシステムが乱立した場合、統合コストが想定の2倍以上に膨らむケースも珍しくありません。つまり、電子化への投資は将来の拡大戦略と相互補完する“保険”であり、経営者が長期的リターンを確保するうえで欠かせない布石となるのです。

職員と利用者双方にメリットをもたらすデジタル化の可能性

デジタル化が進んだ介護現場では、職員の作業負担が劇的に減少しています。手書き記録をモバイル入力に置き換えた千葉県の特養では、1日あたり平均42分かかっていた転記作業が12分に短縮され、月間残業時間は42時間から25時間へと40%も削減されました。さらにシフト自動生成ツールを導入した法人では、週末や夜間の遠隔入力が可能になったことで在宅ワーク比率が12%まで上昇し、子育て世代の離職率が18%から11%に改善しています。こうした環境ではeラーニングが常設され、VR研修で移乗介助を疑似体験できるなど、職員が勤務時間中にスキルアップを図れる仕組みも整っています。

利用者側のメリットも具体的です。クラウド型介護記録によりバイタルデータがリアルタイム共有される埼玉県のデイサービスでは、低血圧の早期発見件数が導入前比で2倍に増え、転倒事故が年間15件から6件へと60%削減されました。また、食事摂取量や服薬履歴をAIが自動分析し、個々の生活リズムに合わせたケアプランを推奨するシステムを活用した結果、要介護2から1へ改善したケースが全体利用者の7%に上っています。家族ポータルも効果的で、写真付きの日々レポートを受け取った家族の満足度調査では「非常に満足」が82%と高水準を記録しました。

最近注目されているのが『共感テクノロジー』です。VR回想法は、利用者が若い頃の風景や音楽を360度映像で体験し、認知症のBPSD(行動・心理症状)を和らげる手法として期待されています。東京都内のグループホームでは週1回のVRセッションを3か月実施したところ、夜間徘徊回数が平均3.1回から1.4回へ減少しました。また、遠隔家族面会システムはHDカメラと大画面モニターを用い、海外在住の家族とも「同じ空間で会話しているようだ」と好評です。これにより面会頻度が月平均0.8回から2.6回へ増加し、利用者の表情スコア(NPI-NH評価)も向上しました。

職員と利用者の双方が満足度を高めることで、施設の評判と経営指標にもプラスの波及効果が現れます。ある中規模法人では、Google口コミ評価が3.7から4.4へ向上したのと同期して、紹介入居率が12%から27%へ倍増しました。離職率低下と稼働率上昇のおかげで、ICT投資額1,500万円に対し初年度のコスト削減・売上増は合わせて1,080万円、2年目には累計黒字化を達成しています。デジタル化は単に業務を効率化するだけでなく、職員の働きがいと利用者のQOL(生活の質)向上を通じて施設全体のブランド力と収益性を高める強力なレバレッジになるのです。

今こそ介護施設経営者が電子化に取り組むべき理由

介護DX加速化プランやICT導入支援事業の補助上限引き上げなど、制度面では「導入コストを大幅に圧縮できる今」が用意されています。市場面では2025年に団塊世代が75歳以上に突入し、要介護認定者数は現在の693万人から800万人超へ膨張すると予測されています。さらに技術面ではAI(人工知能)付き介護ソフトや低価格のクラウド型IoTデバイスが一般化し、初期投資が5年前の半額以下で済む状況です。制度・市場・テクノロジーの三拍子がそろうこの好機を逃すと、補助率縮小やデバイス価格上昇などで導入コストが2倍以上になるシナリオも現実味を帯びています。

電子化を先行導入した施設は、競合との差別化・地域包括ケア連携・人材獲得の三つで優位に立っています。例えば、リアルタイム記録と見守りセンサーを組み合わせたA法人では、夜間転倒事故率が36%減少し、「安全性重視の介護」を前面に打ち出した採用広告で応募数が1.8倍に増えました。自治体プラットフォームと標準APIでつながることで、医療連携加算やLIFEへのデータ提出がワンクリックになり、ケアマネジャーからの紹介件数も増加。電子化は単なる効率化ではなく、ブランド価値と紹介ルートを同時に太くするレバーとして機能します。

一方、後回しにするとリスクは雪だるま式に増えます。紙中心運用を続ける施設では、転記ミスや書類探しに費やす時間が1日あたり平均52分と報告されており、年間で約317時間のムダになります。このコストは人件費に換算すると約170万円(時給1,100円×317時間×1.5の割増係数)に相当します。さらに、ICTに慣れた若手職員が転職市場で奪い合いになる中、デジタル化の遅れは「働きにくい職場」と見なされ、離職率が7ポイント高まったケースも珍しくありません。LIFE提出率やBCP(事業継続計画)整備などの評価基準を満たせず、加算を取り損ねた結果、年間収益が数百万円縮小した事例も報告されています。

そこでおすすめしたいのが「小さく始めて大きく育てる」ローリング導入モデルです。第一フェーズでは補助金を活用し、介護記録アプリ+モバイル端末のミニマムセットを導入し、書類作成時間20%削減を目標にします。成果が確認できたら第二フェーズでケアプラン連携システムやシフト自動化ツールを追加し、第三フェーズで医療・行政プラットフォーム連携へ拡張します。この進め方ならキャッシュフローを圧迫せず、現場の習熟度に合わせて段階的にスケールできます。実際に着手するための次の一手として、①ICT導入支援事業の最新公募要綱をチェック、②3社以上のベンダー比較表を作成、③現場ヒアリングで課題優先度を洗い出す—この三つを今週中に予定に組み込んでみてください。動き出した瞬間から、電子化は貴施設の未来価値を押し上げ始めます。