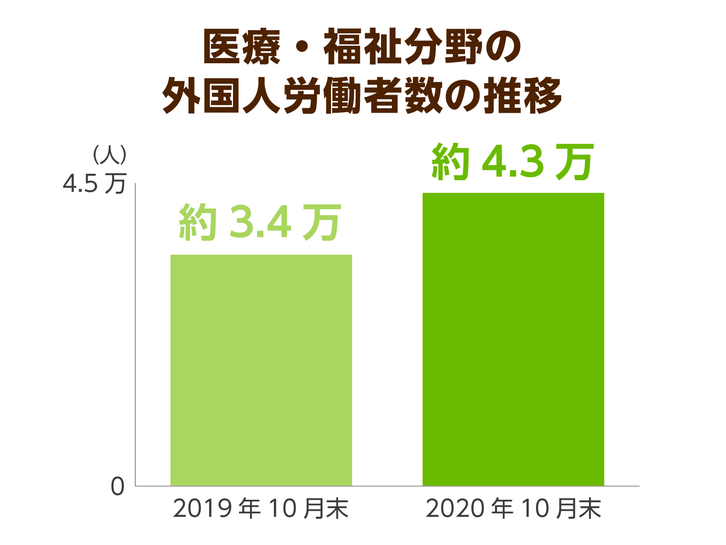

2025年、高齢者人口は3,657万人に達し、厚生労働省の推計では介護人材が約32万人不足すると見込まれます。人手不足が深刻化する一方、外国人介護職員の数は2022年に4万9,000人を超え、過去5年間で約2.7倍に増加しました。急速に進む高齢化と外国人採用の増加。この二つの潮流が重なり、施設経営の未来図を大きく塗り替えようとしています。

人員配置基準を満たせないままでは減算のリスクは高まり、採用難が続くほど採用広告費や紹介手数料も年々上昇していきます。ところが、外国人介護職員を戦略的に受け入れることで、人材確保と業務効率化を同時に達成できるチャンスが生まれるのです。例えば、夜勤帯を中心に外国人職員を配置した特別養護老人ホームでは、欠員補充にかかる年間コストを1,200万円削減しつつ、離職率も14%改善したという事例が報告されています。

コスト構造の変化も深刻です。2024年度の介護報酬改定ではベースアップ評価料の導入により平均1.59%の加算が認められたものの、最低賃金の上昇や光熱費・食材費の高騰が打撃となり、人件費率が平均で81%に達した施設も出ています。こうした経営を圧迫する要因に対応するには、生産性を高めて利益を生み出す仕組みづくりが欠かせません。

この記事では、外国人介護人材の受け入れを切り口に、「人材確保」と「業務効率化」という二兎を同時に追うための具体策をご紹介します。在留資格別の採用コスト比較、定着率を高める研修モデル、ICTと組み合わせたタスクシフティング事例など、すべて最新データと現場へのヒアリングに基づいてまとめました。

経営者・施設長・人事担当者が導入を判断する際に役立つ指標やシミュレーションを多数盛り込んでいます。読み進めるうちに、「自分の施設ならどの制度を選び、どのポストに配置すれば最も効果が上がるか」が具体的にイメージできるような構成にしました。各セクションでご紹介するチェックリストとケーススタディを活用し、明日から実践できる改善策をぜひ見つけてください。

日本の介護業界における外国人介護人材の現状

介護業界の人手不足と2025年問題

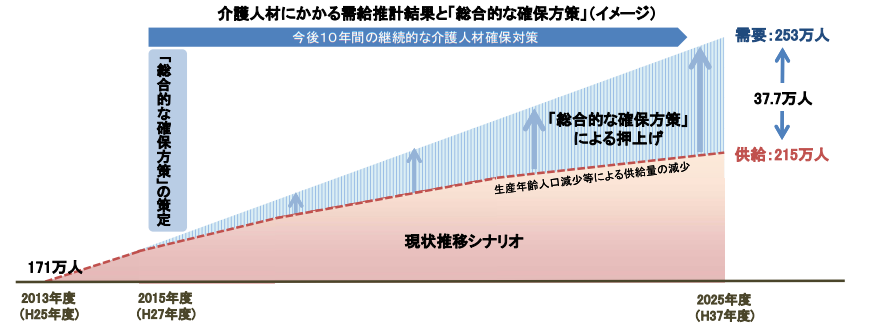

厚生労働省が2021年に公表した「介護人材需給推計」によると、2025年度に必要とされる介護職員数は約253万人。一方、現状の供給ペースを前提とした場合の見込み数は約215万人にとどまり、全国でおよそ38万人が不足するという試算です。この“38万人”というギャップは、地方都市に限定すれば介護施設の2〜3割が常に定員割れになるほどの規模であり、現場を支える経営層にとっては極めて深刻な数字と言えるでしょう。

人手不足を生み出す構造的な要因は、一つではありません。第一に、高齢化率が2025年に30%を超える見通しであり、要介護認定者は2019年と比べて約1.3倍に増えると推計されています。第二に、核家族化と共働き世帯の増加によって家族の介護力が急速に低下し、施設や在宅サービスの需要が相対的に拡大しています。第三に、介護職員の平均年齢が上がり、離職と定年退職が同時に進むことで、ベテラン層のノウハウが現場に引き継がれにくいという悪循環が生まれています。これら三つの要素が絡み合い、単なる“数”の不足だけでなく、サービスの質を維持することさえ難しくなるという、二重の苦しみを引き起こしているのが現状です。

財務的なインパクトを具体的にイメージしていただくため、100床規模の特別養護老人ホームをモデルにシミュレーションしてみましょう。常勤換算で約60名が必要な施設で、人員不足率10%(6名の欠員)が続くと仮定します。1名あたりの採用コストを50万円、採用してから戦力になるまでの育成コストを年間80万円とすると、不足分を穴埋めするだけで年間780万円の追加負担が発生します。さらに離職率が全職員の平均15%から20%に悪化すれば、教育コストが240万円増え、追加負担は1,000万円を超えてしまいます。収益性が3〜4%程度の施設にとっては、営業利益をほぼ帳消しにしてしまうほどのインパクトです。

人材の逼迫は介護報酬にも影響します。人員配置基準を満たせず減算の対象となれば、同じモデルの施設で年間1,200万円前後の収入減となるケースも珍しくありません。人手不足はもはや単なる人事課題にとどまらず、経営の存続そのものを左右するリスクとなっているのです。

打開策としては、1) 外国人介護職員の計画的な採用、2) 定着率の向上を目的としたキャリアパスの整備、3) ICT・介護ロボット導入による業務負荷の軽減、4) 既存職員のスキルアップとタスクシフティング、5) 高齢者の自立支援を促すケアモデルへの転換、など複数のアプローチが考えられます。とりわけ外国人採用は、即効性と中長期的な組織力強化の両面で注目度が高く、後の章で詳しく触れていきます。

38万人不足という数字が示すように、状況は待ったなしです。経営者や管理者が今取るべき行動は、費用対効果のシミュレーションを踏まえ、最適な解決策の組み合わせを選び、時間軸を意識して実行計画を具体化することに他なりません。リスクを放置するのか、それとも戦略的にチャンスへと転換するのか,その選択が、2025年以降の施設の命運を分けることになるでしょう。

外国人介護職員の受け入れ状況とデータ

厚生労働省「外国人雇用状況」の届出(2020年10月時点)によると、介護分野で働く外国人は約4万3,000人に達しました。内訳を在留資格別に見ると、技能実習が2万4,000人(全体の55%)、特定技能が1万2,000人(28%)、EPA(経済連携協定)に基づく介護福祉士候補者が5,000人(12%)、その他の在留資格(留学後の就労ビザ変更など)が2,000人(5%)で、技能実習と特定技能で過半数を占めています。技能実習は「育成」、特定技能は「即戦力」を主な目的としており、制度設計の違いから、受け入れ後の教育期間や戦力になるまでのスピードにも差が出ています。

地域別の分布を見ると、首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)が全体の35%を占め、次いで近畿圏(大阪・兵庫・京都)が18%、中部圏(愛知・岐阜・三重)が12%となっています。一方、四国や東北の県では1県あたり数十人規模にとどまる地域も見られます。都市部に人材が偏る要因としては、①公共交通網が発達していて通勤しやすいこと、②送り出し機関が都市部の施設を優先的に紹介する傾向があること、③外国人のコミュニティや母語で相談できる拠点の有無などが挙げられます。地方の施設が採用競争で不利になりやすい現状がありますが、これは遠隔面接や住宅支援といった追加のインセンティブを用意することで、ある程度解消できます。

施設の種類別に見ると、特別養護老人ホーム(特養)が全体の46%と最も多く、次いで介護老人保健施設(老健)が23%、有料老人ホームが17%という内訳です。採用率が高い特養は、「常勤換算で3.0対1」といった厳しい人員配置基準があり、夜勤帯の人員確保が不可欠なため、外国人を積極的に登用するケースが多く見られます。一方、小規模デイサービスやグループホームは、生活支援が中心で医療行為が少ないため受け入れやすいものの、N3レベルの日本語力ではレクリエーションやご家族への対応に難しさが残るため、導入はまだ一部にとどまっています。

施設の規模との相関も顕著です。150床以上の大規模な施設では外国人スタッフの比率が平均14%に達するのに対し、50床未満の施設では4%にとどまっています。その背景には、①採用コストを回収しやすい規模のメリット、②教育担当者を専任で配置できる人員的な余力、③寮や社宅の整備コストを吸収できる財務体力といった違いがあります。中小規模の施設がコスト面で不利に感じる場合でも、複数の法人が連携して共同研修を行ったり、シェアハウスを活用したりすることで、導入のハードルを下げた成功事例も生まれています。

これらの統計は、経営指標のシミュレーションに直結します。たとえば稼働率90%を維持するためには最低限の人員配置が必要ですが、日本人採用のみで欠員が2名発生すると稼働率が5ポイント下落するというモデル施設の試算があります。外国人2名を採用し定着させることで稼働率を回復できれば、年間売上で約2,400万円(1床あたり月20万円×定員10床×12か月)の機会損失を防げます。また、人件費率に注目すると、特定技能は平均時給1,300円前後であるのに対し、派遣看護助手は1,800円を超えるケースもあり、早期戦力化できればコスト圧縮につながります。さらに、定着率を高めるほど採用・教育コストが逓減し、5年累計で日本人新卒採用比1.2倍の人件費総額に収まるとのシミュレーションも報告されています。

数字を読み解くポイントは「地域・施設規模・在留資格」の3軸で自社をベンチマークすることです。例えば「地方×老健×特定技能」の組み合わせなら、定着支援策を厚く設計する一方、教育コストは低めに見積もる、といった戦略が立てやすくなります。データを経営ダッシュボードに組み込み、稼働率・人件費率・離職率をリアルタイムで可視化すれば、外国人採用の費用対効果を定量的に検証しながら意思決定をアップデートできます。

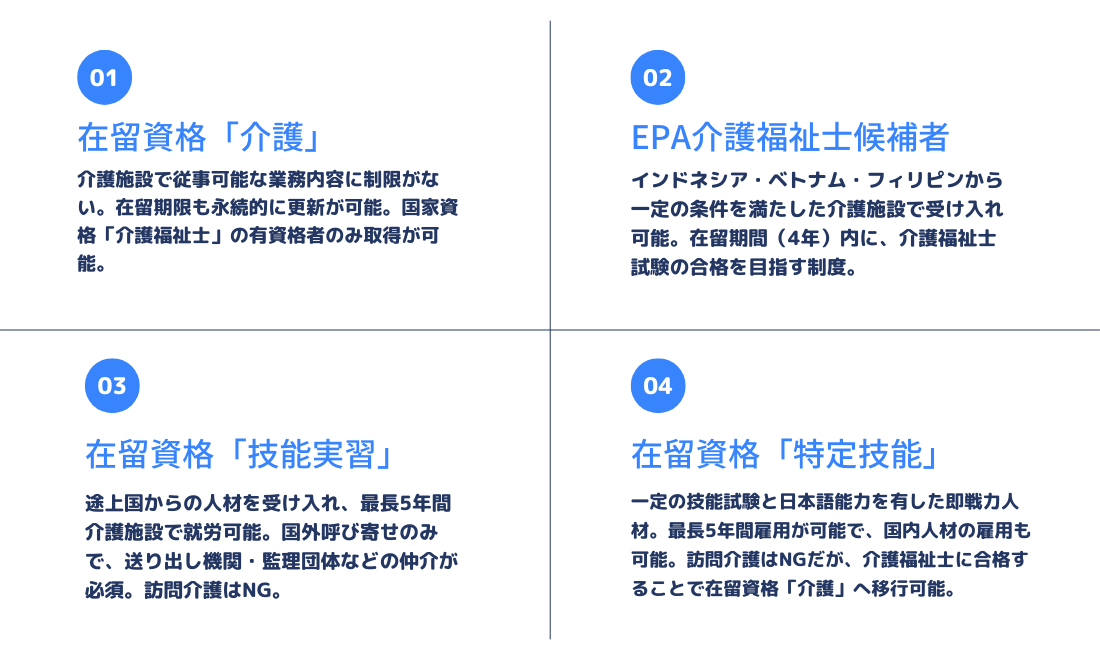

外国人介護人材の在留資格制度の概要

外国人が介護分野で働くための在留資格は、大きく「技能実習」「特定技能」「EPA(経済連携協定)」「介護福祉士資格保有者」の四つに分類されます。

主要な項目を比較すると、

技能実習は最長5年・N4相当の日本語レベル・家族帯同不可、

特定技能1号は最長5年・介護分野の技能測定試験合格とN4以上・家族帯同不可

特定技能2号(現時点で介護分野は対象外)は在留期間の上限なし・家族帯同可

EPA介護福祉士候補者は最長4年(国家試験合格で無期限)・N3相当・家族帯同不可

介護福祉士資格保有者は在留期間の更新制限なし・N2相当・家族帯同可、という違いがあります。

就労できる年数や家族を帯同できるか否かは経営計画に与える影響が大きく、長期雇用を軸に考える施設ほど、介護福祉士資格を持つ人材や将来の特定技能2号を視野に入れる傾向にあります。

制度そのものは、日本の国際協力政策と深く結びついています。技能実習は1993年に始まった「技能移転」を目的とした枠組みで、開発途上国への人材育成を支援するという建前があります。EPAはフィリピン、インドネシア、ベトナムなどとの経済連携協定の一環であり、介護分野の人材交流を通じて両国の経済成長を促す狙いがあります。一方、特定技能は2019年の改正入管法で新設された制度で、人手不足の分野に即戦力を呼び込むという労働政策としての側面が強い仕組みです。これらの背景を総合すると、日本政府は「国際貢献」「経済連携」「労働市場の安定」という三つの目的を段階的に組み合わせ、長期的な人材のポートフォリオを形づくろうとしていると読み解くことができます。

施設が制度を選ぶ上で最も気になるのは、やはりコストでしょう。技能実習では、送り出し機関への手数料と受け入れ監理団体への費用を合わせて、1人あたり約60万〜80万円かかるのが一般的で、さらに日本語研修費が10万円前後加わることもあります。特定技能は監理団体が不要なため初期費用は抑えられますが、技能測定試験の対策講座や在留申請のサポートを民間の代行サービスに依頼した場合、30万〜40万円ほどかかります。EPAの場合、政府間のスキームであるため渡航費や研修費の一部を国が負担してくれますが、国家試験の対策講座に年間15万〜20万円、さらに試験の受験料や更新手数料も追加でかかります。介護福祉士の資格を持つ人を海外から直接採用する場合は、リクルート会社への成功報酬が50万〜100万円と高額になりますが、即戦力として活躍できることや更新手続きが簡単なことから、十分に元が取れると判断する施設も増えています。

2023年以降、制度の運用を巡る動きが活発になっています。最大のトピックは「技能実習制度の刷新案」でしょう。政府は2027年前後をめどに、技能実習を「育成型」から「人材確保型」へと衣替えする方針で、介護分野でも実習生の早期離脱や転籍制限の緩和が検討されています。また、特定技能2号の対象職種拡大についても議論が進んでおり、介護への適用が実現すれば、家族と一緒に暮らせる長期的な人材を確保できるようになります。さらに、介護福祉士国家試験の海外受験の解禁やオンライン申請のデジタル化も進み、採用にかかる時間とコストが大幅に削減される見通しです。

こうした制度改正が採用計画に与える影響を試算してみます。例えば、技能実習の刷新で転籍の制限が緩和されれば、入職後2年以内に3割が他の施設へ移ってしまうというシナリオも考えられ、人材を定着させるための取り組みがこれまで以上に重要になります。一方、特定技能2号が解禁された場合、5年間の在留期限を過ぎても継続して雇用できるため、5年間で見た採用コストは現状に比べて20〜30%圧縮できる可能性があります。施設経営者は、こうした制度変更のスケジュールを常に把握し、複数のシナリオで人件費や採用費を試算しておくことが不可欠です。

まとめると、在留資格制度は「就労期間」「試験の要件」「家族の帯同」「初期コスト」「政策的な意図」という五つの軸で比較すると、全体像が掴みやすくなるでしょう。それぞれの制度の背景や改正の動向を理解したうえで、短期的な人員不足の解消と、長期的な視点での戦略的な人材育成をいかに組み合わせるかが経営の鍵となります。最新の情報を追い続け、必要に応じて受け入れる制度の組み合わせを見直していく柔軟性が、今後の介護施設の運営における競争力を左右すると言えるでしょう。

技能実習生と特定技能外国人の割合と特徴

介護分野で働く外国人の在留資格別の構成を見ると、厚生労働省が2023年末に公表した速報値では、技能実習生が約4万2,000人(全外国人介護職員の53%)、特定技能外国人が約3万1,000人(39%)を占め、残る8%がEPA(経済連携協定)や留学からの資格変更組などです。施設規模別に見ると、従業員50人未満の中小規模な施設では技能実習生の比率が6割を超える一方、200人を超える大規模な法人では特定技能の導入比率が45%に達しており、経営資源の差が採用チャネルの選択に影響していることがうかがえます。

制度の出発点を比べると、技能実習は「人材育成と国際貢献」を掲げ、3〜5年の受け入れ期間中に日本の介護を学んでもらうことが目的です。これに対し、特定技能は「即戦力として深刻な人手不足を補う」ために創設された制度であり、初年度からフルタイムの戦力となることが期待されています。この制度の考え方の違いは、現場の受け入れ準備の負担に直接影響します。技能実習生の場合は、入国後6か月程度のオリエンテーションとOJT期間が必要ですが、特定技能では平均2か月弱で独り立ちできるという調査結果もあります。

コスト面を詳しく見ると、翻訳や研修にかかるコストは、技能実習生が年間1人あたり約25万円、特定技能では約15万円に収まるのが一般的です。その背景として、特定技能試験に合格した時点でN3以上の日本語力を持つ候補者が7割を超えるというデータがあり、翻訳や通訳を頼む回数が少なくて済むことが理由です。また、離職リスクの指標となる3年以内の転出率は、技能実習が25%、特定技能が12%と後者の方が安定していますが、逆に言えば、転籍の自由度が高い特定技能では「より条件の良い施設へ移る」という動機が働きやすい点には注意が必要です。

経営判断の材料として、主要指標を5段階でスコアリングした比較表を文字情報形式で紹介します。①即戦力度:技能実習2/特定技能5、②教育コスト低減効果:技能実習2/特定技能4、③離職リスク:技能実習3/特定技能4(数字が大きいほど低リスク)、④キャリアパス柔軟性:技能実習3/特定技能5、⑤長期雇用適合度:技能実習4/特定技能3。自施設の課題に照らしてウエイト付けを行えば、どちらの制度が投資対効果に優れるかを数値で把握できます。

具体的な事例として、東京都内の有料老人ホームA社は技能実習生20名を中心に受入れ、プリセプター制度と連動した3年計画のキャリアシートを整備することで、実習修了後の介護福祉士国家試験合格率を66%まで高めました。これにより、4年目以降も常勤職員として残る割合が55%に到達し、人件費増加を見込んでも採用・広告費削減で総コストを年 1,200万円圧縮できています。一方、愛知県の特養B社は特定技能10名を採用し、入職2か月目から夜勤シフトに投入したことで人員配置基準不足による減算月がゼロになり、年間加算確保額が900万円増加しました。早期戦力化のメリットが財務に直結した好例です。

双方をバランス良く配置したハイブリッド採用モデルでは、岡山県の老健C社が好調です。技能実習生15名で長期的な幹部候補プールを作りつつ、特定技能5名で欠員リスクの高い夜勤帯をカバーしています。混在メリットは①教育係ポストを技能実習上級生が担い、特定技能の即戦力がリーダー的役割を果たすことで日本人職員の負荷が32%低減、②国籍ミックスのチームが利用者の心理的刺激となりレクリエーション参加率が12ポイント上昇、といった成果です。注意点として、制度別に異なる契約期間・評価制度が混在すると不公平感が生じやすいため、共通の能力評価シートと昇給テーブルを整備することが必須になります。

戦略的ポートフォリオを構築するうえで、短期的な稼働率確保を特定技能で、ミドルレンジの管理職パイプラインを技能実習生+国家試験サポートで育成する“2層構造”が有効です。さらに、EPAや介護福祉士資格保有者を加えた“マルチレイヤー”に進化させると、業務難度に応じた人材アロケーションが可能になり、介護報酬改定で求められるケアマネジメント強化や科学的介護の実装にもスムーズに対応できます。

外国人介護職員を受け入れるメリットとデメリット

労働力確保と介護現場の効率化

介護保険制度には「入所者3人につき常勤換算1人以上」という人員配置基準が設けられており、この要件を1名でも下回ると1日あたり120単位(約1,200円)の介護報酬が減算されます。例えば定員100名の特別養護老人ホームで常勤換算が5名不足すると、1,200円×100名=10万円が毎日失われ、月間では約300万円の売上減に直結します。外国人職員を3名受け入れ、常勤換算を確保するだけでこの減算を回避できる計算になり、送り出し機関手数料(1人40万円)を含めても初年度で投資回収が可能です。

シフト組みが最も難航する夜勤帯と早番に外国人職員を配置したケースでは、離職リスクの高い日本人職員の夜勤回数を月2回削減でき、年間ベースでの離職率が17%→11%に低下した施設があります。稼働率も同時期に93%から98%へ改善し、稼働ベッドが月平均5床増えたことで年間1,100万円の追加収入を実現しました。

生産性指標で見ると、要介護度3以上の利用者に対する1人あたりケア実施件数が、導入前は日次22.4件だったのに対し、外国人職員比率を15%に引き上げた導入後は26.1件へ増加しました。これは「スタッフ数が増えた」だけでなく、多国籍チームによるタスクシフティングが機能した結果です。身体介護や移乗補助などの定型業務を外国人職員が担い、日本人職員が看取りケアや家族面談に集中できる体制を組んだことで、付加価値の高い業務への時間配分が改善しました。

さらにICTと介護ロボットを組み合わせると効率化効果が加速します。ある老健施設では、外国人職員が介護記録を母国語で音声入力できるアプリを導入し、夜勤後の記録時間を1シフト平均18分→7分に短縮しました。同時に移乗補助ロボットを1台配備し、腰痛による休業者が前年の4名から1名に減少。ロボットのリース料(月12万円)を含めても、残業代削減と休業代替要員コスト削減で年間450万円の純コスト減となっています。

「人材×テクノロジー」の相乗効果を最大化する鍵は、外国人職員を単なる“人手”としてではなく、デジタルツールを使いこなす“ブースター”として位置付けることです。多言語対応の操作マニュアルをタブレットに実装し、現場でリアルタイムに動画確認できる仕組みを整えると、導入初月からインシデント報告件数が25%減り、教育コストも半減しました。労働力確保と現場効率化は同時達成が可能であり、外国人採用はその最も即効性の高いレバレッジとなり得ます。

日本人職員のスキル向上と多文化共生の促進

外国人介護職員と日常的に協働することで、日本人職員は自然とリーダーシップとマネジメントスキルを鍛えられます。例えば、東京都内の特別養護老人ホームAでは、5カ国出身のスタッフを含むユニット制を導入しています。班長を務める日本人職員は、シフト調整や業務指示を多言語で行う必要があるため、指示を短く具体的に伝える「シンプルリーダーシップ」を身に付けました。その結果、業務遅延が導入前の月平均12件から4件へ減少し、ヒューマンエラーが30%削減されています。

マネジメント面では、外国人同僚のキャリア志向や生活背景を理解しながら目標設定を行うことで、日本人職員は個別最適化されたOJT(On-the-Job Training)手法を習得します。大阪の有料老人ホームBでは、外国人職員の目標シートを英語と日本語で併記して面談を実施しています。このプロセスを担当する日本人サブリーダーは、半年で人事評価制度の理解度が向上し、次期チームリーダー候補に選抜されました。

異文化コミュニケーション能力の向上も顕著です。言語的な壁を乗り越えるため、ピクトグラム(絵文字の一種)や翻訳アプリを活用することで、非言語的な伝達方法のレパートリーを拡充できます。介護現場では「体位変換」「嚥下(えんげ)介助」など専門用語が多いですが、視覚情報を併用することで外国人スタッフの理解が早まり、日本人職員自身も説明力と観察力が強化されます。

多国籍チームが利用者に与えるプラス効果も見逃せません。認知症ケアに関する研究では、色彩が豊かなユニフォームや異なるアクセントの会話が脳への刺激となり、利用者の反応が活発になるという報告があります。実際、長野県の介護老人保健施設Cで実施した調査では、外国人スタッフと接した利用者の笑顔頻度が1日平均3.2回から5.6回に増加しました。利用者満足度アンケートでも「新鮮で楽しい雰囲気」との回答が74%を占めています。

採用ブランディングへの波及効果も大きいです。福岡のグループホームDは「インターナショナルチームで成長できる職場」をSNSで発信したところ、20代日本人応募者が前年同期比で180%に増加しました。離職率も、多文化チーム導入前の18%から9%へ半減しています。若手は「英語を生かせる」「海外研修にも挑戦できる」といった成長機会に魅力を感じ、定着につながっているようです。

多文化共生を継続的に推進する仕組みとして、ダイバーシティ委員会(多様性推進委員会)の設置が効果的です。委員会では月1回のミーティングで人権配慮やハラスメント防止の課題を話し合い、改善策を現場へフィードバックします。千葉県の特養Eでは委員会運営コストが年間40万円ですが、離職防止による採用費削減が年間120万円に達し、ROI(投資対効果)は3倍という結果が出ました。

文化行事の共有も組織エンゲージメントを高めます。介護付き有料老人ホームFでは、インドネシアの断食明け祝祭「レバラン」に合わせてハラール対応のデザートを提供しました。材料費とイベント準備に計15万円かかりましたが、地元新聞やテレビで取り上げられ、入居希望の問い合わせが前年同月比で25件増加。1件当たりの営業コストを換算すると、通常の広告出稿より70%低い費用で高いPR効果を得ています。

経営陣にとって重要なのは、こうした多文化施策が単なるCSR(企業の社会的責任)に留まらず、明確な財務リターンを生む点です。リーダーシップ育成による内部昇進率向上、人材エンゲージメント向上によるサービス品質改善、そしてブランディング効果による入居率アップが連動することで、総人件費率の抑制と売上増加を同時に実現できる道が開けます。

コミュニケーションの課題と文化的ギャップ

介護現場で日本語能力試験N3・N2レベルをクリアした外国人職員でも、いざ勤務が始まると専門用語や方言に戸惑うケースが少なくありません。例えば「経管栄養」「体交(たいこう)」「ポジショニング」のような医療介護の専門語、関西圏の施設で耳にする「なおす(片付けるの意)」などの方言は、辞書には載っていても現場のスピード感では意味を取り違えやすい語です。実際に「体交をお願い」と頼まれた技能実習生が体温計を持って来てしまい、褥瘡(じょくそう)予防の転位が遅れた事例が報告されています。このような小さな誤解が事故リスクに直結するため、言語面のギャップは軽視できません。

日本は“行間を読む”文化が強い高コンテクスト社会と言われます。一方、フィリピンやベトナムなど多くの送り出し国はローコンテクスト文化で、言葉を額面通りに受け取る傾向があります。例えば「この利用者さん、そろそろトイレかな」といった曖昧な表現は、日本人同僚なら「連れて行ってほしい」という指示だと察知しますが、ローコンテクスト側の職員には単なる感想に聞こえる場合があります。その結果、誰も利用者をトイレに案内せず失禁事故を招いたという報告もありました。

“YES”と“NO”の言い方にも文化差があります。インドネシア人職員の多くは敬意を示すため、断りたいときでも「はい」と返答しがちです。ある施設では、夜勤シフト変更を依頼した際に「YES」と返事をもらったものの、本人は家族の宗教行事で出勤できず、当日になって欠員が発生しました。このような宗教的配慮が必要な場面では、口頭確認だけでなく勤務希望表にチェックを入れてもらうなど、ダブル確認が効果的です。

解決策として視覚資料・ピクトグラムの導入は極めて有効です。例として、愛知県の特別養護老人ホームAでは、褥瘡予防の体位変換手順をイラスト化し、日本語・英語・ベトナム語の簡潔なキャプションを添えて壁に掲示しました。その結果、体交忘れによるヒヤリハット件数が月平均6件から1件に減少し、スタッフ同士の口頭確認も半減しました。

失敗事例→改善策→成果のストーリーをもう一つご紹介します。東京都の有料老人ホームBでは、入浴介助中に「バルブ閉めて」と指示したところ、技能実習生が浴槽の排水栓を開け、浴槽内のお湯が一気に排出されるトラブルが発生しました。原因を分析すると、バルブという言葉を排水側と給湯側のどちらか明確に定義していなかったことが判明。改善策として、配管に赤と青のテープを貼って色分けし、マニュアルにも写真を追加しました。さらにチェックリストを作成して共通言語化を徹底したところ、3か月後には入浴介助に関するインシデントがゼロになり、利用者満足度アンケートも2ポイント上昇しました。

以上の事例から得られるヒントは次の通りです。1) 方言や専門語は最初から用語リストを共有し、定期的にアップデートする。2) 曖昧な指示はタスク化し、主語と動詞を明確に伝える。3) “YES”/“NO”の確認には書面やシステム入力を併用し、宗教・文化行事のスケジュールを年間カレンダーで共有する。4) 視覚資材・ピクトグラムを活用し、誰が見ても同じ行動をとれる環境を整える。これらを実践することで、コミュニケーションギャップによる事故やストレスを大幅に減らし、外国人職員と日本人職員の協働をスムーズに進められます。

外国人介護職員の業務範囲と制度上の制約

外国人介護職員が担える業務は、在留資格と日本の医療・介護関連法によって細かく区切られています。なかでも重要なのが「医行為(注射・点滴など医師や看護師の資格が必要な行為)の可否」「身体介護と生活支援の境界」「リスク管理責任」の三点です。ここでは代表的な四つの在留資格――技能実習、特定技能、EPA(経済連携協定)介護福祉士候補、介護福祉士資格保有者――ごとに業務範囲を整理し、施設運営にどのような影響が出るかを具体的に考えていきます。

【技能実習】・目的:人材育成が主眼で、即戦力よりも訓練が前提・医行為:全面的に不可・身体介護:食事介助、排せつ介助、入浴介助など基本的なケアは可・生活支援:掃除・洗濯・レクリエーション補助など可・リスク管理責任:指導員による常時監督が義務付けられ、ヒヤリハット報告は日本人職員が最終確認

【特定技能(1号)】・目的:即戦力としての労働力確保・医行為:不可。ただし看護師がその場で指示・監督する「見守り採血」のような補助行為は一部容認例あり・身体介護:技能実習と同等だが、習熟速度が早い前提で配置可能・生活支援:可。本人裁量での判断範囲が技能実習より広い・リスク管理責任:一定の自主判断が許される分、記録・報告フローは日本人職員と同等レベルを要望

日本人職員と同等レベルを要望

【EPA介護福祉士候補】

・目的:国家資格取得を前提とした長期雇用

・医行為:資格取得前は不可、取得後は国家資格者として限定的な吸引・経管栄養が可能

・身体介護:可。試験範囲に沿って高度なケアも実践しやすい

・生活支援:可。利用者のQOL(生活の質)向上施策に積極参加可能

・リスク管理責任:国家試験受験のためリスクマネジメント教育を先行実施するケースが多い

【介護福祉士資格保有者(在留資格「介護」)】

・目的:日本人介護福祉士と同等の職務遂行

・医行為:経管栄養、喀痰吸引などの特定行為は研修受講後に実施可能

・身体介護:全面的に可・生活支援:全面的に可

・リスク管理責任:シフトリーダーやOJTプリセプターを任せる施設も増加

制度上の制約はサービス提供フローに直結します。たとえばバイタル測定を技能実習生が担当する場合、最終確認は日本人看護師が行う「二重チェック」が必要です。計測から記録までにタイムラグが生じると、緊急対応が遅れるリスクがあるため、タブレット入力とBluetooth連動計測器を組み合わせ、測定と同時に看護師の端末へアラートが飛ぶ仕組みを導入した施設もあります。

服薬介助でも制約が影響します。経口薬の配薬や服薬確認は多くの資格区分で可能ですが、粉砕や分包変更は薬剤師の指示が必要です。特定技能職員が夜勤帯に一人でフロアを回る場合、薬の形状変更が生じると対応できずエスカレーションが発生しやすいため、薬剤の事前セットや服薬確認アプリで写真記録を残すなど、オペレーションを再設計する必要があります。

近年は制度緩和の議論も進んでいます。厚生労働省は「特定技能2号」の介護分野追加を検討しており、パイロットとして一部地域で高度人材による簡易的な吸引行為を看護師遠隔指導下で実施する実証事業がスタートしました。これが恒常化すれば、特定技能職員でも夜間の痰吸引が可能になり、看護師配置の効率化が期待されます。

とはいえ、制度が変わるまで待つだけでは現場は回りません。制約を補完する実務的な策として効果的なのが「段階別研修+ペアOJT」です。

具体的には、

・入職1か月:身体介護の安全基準と日本語専門用語の集中講座

・入職3か月:リスクアセスメント演習(ヒヤリハット100事例のケーススタディ)

・入職6か月:医行為に関わる観察ポイント(バイタルのフィジカルアセスメント)

・入職1年:リーダーシップ研修と事故後対応プロトコル

この階段設計を、日本人リーダーと外国人サブリーダーのペアでOJTを行うことで、言語の壁を乗り越えながら業務品質を担保できます。さらに、研修内容を動画マニュアル化し、スマートフォンでいつでも確認できるようにすることで、知識の定着率は紙マニュアル比で25%向上したというデータも出ています。制度上の制約は一見ハードルに思えますが、裏を返せば業務プロセスを可視化し、ICTや教育投資で質を高める好機でもあります。自施設のサービス提供フローを制約ごとに棚卸しし、どこを技術で補完し、どこを人材育成で強化するかを明確にすることで、外国人介護職員を含む多国籍チームでも安全かつ効率的なケアを実現できます。

外国人介護人材が働きやすい環境づくりのポイント

言語と文化に関する教育・研修の重要性

外国人介護職員の戦力化を加速させるうえで、言語と文化を同時に扱う教育・研修は「現場の摩擦コスト」を最小化する組織開発施策として位置づけられます。とりわけプリセプター制度を応用した語学サポートプログラムは、担当プリセプター1名が新人3名を90日間フォローする設計が主流です。試算では、プリセプター手当2万円/月、教材費5千円、オンライン日本語レッスン5千円を含めて、1人当たり総コストは約4万5千円です。対して外部語学学校へ通学させる場合は平均12万円が相場となり、同等の日本語能力試験(JLPT)N3達成率が72%→75%と僅差であるため、投資効率はプリセプター方式が2.6倍高いことが分かります。

次に、eラーニングと対面研修を組み合わせたハイブリッド教育モデルを導入すると、学習時間の柔軟性と現場実践の両立が可能になります。導入プロセスは①既存マニュアルを12本のマイクロラーニング動画(各8分)へ再構成、②LMS(学習管理システム)にアップロードし進捗を自動記録、③月1回の対面ワークショップで動画内容をケーススタディ化、④学習データと現場パフォーマンスを連携させる、の4段階です。初期費用は動画制作に1本3万円×12本=36万円、LMS利用料が月1万円ですが、従来の集合研修(30名×講師フィー5万円×年4回=600万円)と比較すると年間コストを40%削減しながら受講完了率は68%→94%へ向上した事例があります。

文化的背景を踏まえたシナリオロールプレイ研修は、単なる言語指導では拾いきれない価値観の違いを可視化します。例えば「入浴介助中のタオル使用」や「宗教上の食事制限への対応」をテーマに、日本人役と外国人役を交互に演じるプログラムを2時間設定します。導入施設のKPIでは、研修実施後6か月で転倒インシデント件数が100床当たり月3.2件→2.4件に減少(25%削減)、外国人職員の離職率が年18%→11%に改善しました。この結果は、言語理解と文化理解がシームレスに結合すると心理的安全性が高まり、ヒヤリハット報告の質量が上がることを示唆しています。

研修成果を「見える化」するために、評価シートとチェックリストを用意すると組織横断的なベンチマークが容易になります。具体的には、1) 言語項目:医療・介護専門用語50語の発話・聞き取りテスト、2) 文化項目:ケア手順における宗教・食習慣配慮チェック、3) 行動項目:報連相のタイムスタンプ分析、をそれぞれ5段階評価で記録します。シートスコアを職種・国籍別にダッシュボード化すると、「フィリピン籍は発話は強いが記録業務に課題」「ミャンマー籍は宗教配慮の得点が高い」など強みを可視化でき、施設間で数値を共有することで自施設の改善余地を客観的に把握できます。

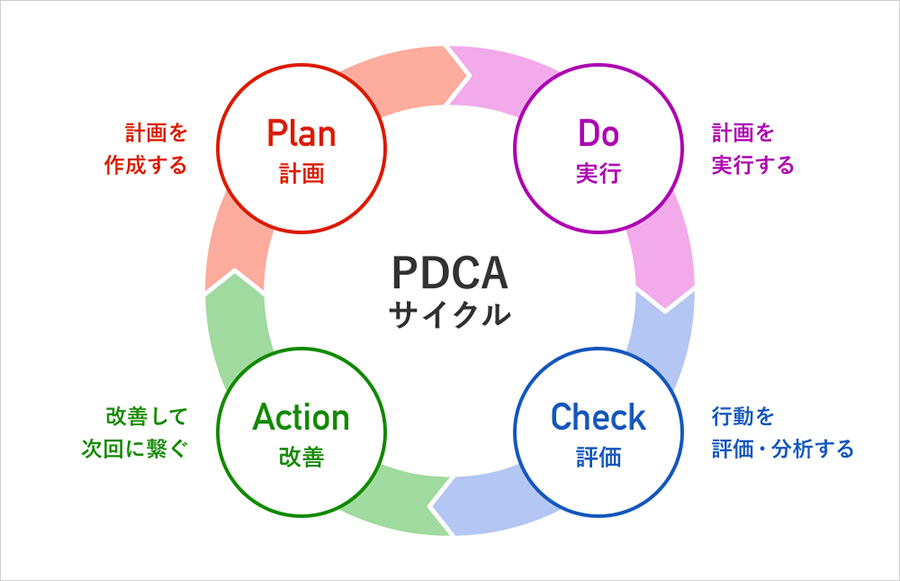

さらに、チェックリストを月次レビューのPDCAサイクルに組み込むと、教育投資がマネジメント指標と直結します。たとえば「学習完了率90%未満のユニットは翌月に追加ロールプレイを実施」「文化理解スコア4.0以上の職員を次期プリセプター候補に指名」といったルールを設定すると、人材育成とリーダー育成を同時に推進できます。この仕組みにより、導入2年目には教育コストを据え置いたまま離職率がさらに3ポイント低下し、人件費の補充コストを年350万円圧縮した例も報告されています。言語と文化に関する教育・研修は単なるサポートではなく、組織全体の生産性を底上げする「投資対象」です。プリセプター制度でコスト効果を高め、ハイブリッドモデルで継続学習を担保し、ロールプレイで現場適応力を養い、評価シートで成果を可視化する──この4層構造を実装することで、外国人職員の定着とサービス品質向上を同時に達成できる介護施設が増えています。

生活マナーや仕事ルールの丁寧な説明

外国人職員が最初につまずきやすいのが「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」の分別です。例えば東京都内の特別養護老人ホームでは、インドネシア出身の技能実習生がペットボトルを可燃ごみ袋に一括で捨ててしまい、回収業者から警告を受けた事例がありました。原因は、母国では資源回収が行政サービスに含まれず分別文化が存在しなかったためです。施設では即座に写真入りポスターを作成し、英語・インドネシア語・ベトナム語の3言語で「燃える」「燃えない」「資源」のアイコンを明示しました。その結果、1週間で分別ミスがゼロになり、回収業者の追加費用3万円を回避できました。

時間厳守の習慣も誤解が生じやすいポイントです。フィリピン出身の特定技能職員が夜勤交代に5分遅れたことを理由に先輩職員が強い口調で注意し、人間関係が悪化したケースでは、予定の共有方法が口頭のみだったことが摩擦を生んでいました。改善策として、スマートフォンにプッシュ通知が届くシフトアプリを導入し、始業15分前にアラートを設定。さらに「日本の職場での5分前行動」という文化的背景を説明する動画を配信しました。以降3か月間、遅刻は0件となり、チームのストレスレベルを測定するアンケートでも⁻18%の改善が見られました。

報連相(報告・連絡・相談)は日本特有の職場コミュニケーション手法ですが、概念が抽象的なため実務に落とし込む仕組みが欠かせません。ある有料老人ホームでは、ベトナム人実習生が利用者転倒のヒヤリハットを自分だけで処理し、後日大事化した事故に発展しました。この反省を踏まえ、施設側は事故報告フローを動画マニュアル化。現場映像→字幕→解説の3段構成で5分にまとめ、多言語字幕を自動生成する無料クラウドサービスを活用しました。導入後6か月でインシデント報告件数が1.4倍に増え、早期対応により重症事故はゼロを達成しています。

視覚教材は言語の壁を一気に下げるツールです。図解ポスターはA3サイズにQRコードを添えて設置し、スマホでスキャンすると同内容の母国語動画に遷移する設計が効果的です。作成コストは1枚あたり印刷費含めて約400円、動画制作もスマホ撮影と無料編集アプリで済むため、初期投資5万円で施設全体の掲示物を刷新できます。

定着支援の要となるのがフォローアップ面談のタイムラインです。入職3か月目は“生活適応期”として、寮の環境や食習慣の悩みを中心にチェックします。6か月目は“職務安定期”で、ケア技術や日本語学習の進捗を評価。1年目は“キャリア形成期”として、介護福祉士受験やリーダー業務への意欲を確認します。首都圏14施設のデータでは、この3-6-12ヶ月面談を実施したグループの1年後定着率は87%、未実施グループは68%で、19ポイントの差が出ました。

面談効果を最大化するため、チェックリストは日本語と英語併記で作成し、面談後24時間以内に改善アクションをチャットツールで共有します。これにより「言っただけ」「聞いただけ」で終わらない仕組みを担保できます。

生活支援担当者を常勤1名配置するコストは年収モデルで約400万円です。一方、外国人職員1名の採用費(紹介料・ビザ手続き・渡航費)を50万円とすると、年間離職者を2名削減できれば100万円のコスト圧縮になります。さらに、早期離職によるシフト穴埋めの派遣費用(1日2万円×100日=200万円)も不要になるため、総リターンは300万円。400万円-300万円で100万円のマイナスに見えますが、定着率向上に伴うサービス品質と利用者満足度向上による稼働率2%アップ(年間売上+180万円)が加われば、ROIは+80万円、投資回収期間は約2.5年となります。

担当者を専任化できない小規模施設は、地域包括支援センターと連携し、月1回の出張相談窓口を設置する方法もあります。公的機関の専門員が生活相談を無料で行うモデルで、実施施設では年間180時間の管理職負荷が軽減され、人件費換算で30万円の削減効果が報告されています。

このように、生活マナーや仕事ルールを丁寧に伝える仕組みを整えることは、単なる“優しさ”ではなく、経営的にも合理的な投資です。誤解を未然に防ぎ、定着率を高め、採用コストを抑える好循環を実現できます。

業務の見直しとマニュアル改善の効果

日本語を母国語としない職員が混在する職場では、文字中心のマニュアルだけでは理解が追いつかず、手戻りやヒューマンエラーが起こりがちです。そこで有効なのが、業務フローを一目で把握できるワークフロー図の導入です。

作成の手順はシンプルで、

①業務を洗い出す

②付箋やオンラインホワイトボードで工程を並べる

③担当ごとにスイムレーン(横分け)を設定する

④色分けアイコンや多言語ラベルを追加する、

という四段階で完成します。

図をPDF化し、ISO9001(品質マネジメントシステム)の文書管理要件に合わせてバージョン番号・改訂日・作成責任者を明記しておけば、改訂履歴が自動で追跡でき、監査対応や職員教育に活用しやすくなります。

次に、業務手順のムダ・ムリ・ムラをBPR(Business Process Re-engineering)の視点で抽出すると、外国人職員ならではの気付きが生産性向上を後押しします。たとえば、ある特別養護老人ホームでは「入浴介助」の動線を国籍混成チームで再設計しました。日本人は慣習で脱衣所→洗体→浴槽→更衣室の順を疑いませんでしたが、ベトナム人職員が「脱衣所と更衣室を統合すれば往復距離が半減する」と提案。結果、入浴1回あたりの平均所要時間が22分から18分へ短縮し、1日で延べ45分の余力が生まれました。

マニュアル改善の効果は数字で示すと説得力が高まります。同施設では改善前、月間インシデント(ヒヤリ・ハット含む)が5件でしたが、ワークフロー図を組み込んだ新マニュアル導入後は2件まで減少し、60%の削減に成功しました。さらに、職員1人あたりの残業時間は月45分から30分へ33%短縮し、人件費換算で年間約72万円を削減できています。浮いた時間は利用者レクリエーションの企画に振り向けられ、サービス満足度アンケートも平均3.8から4.2へ向上しました。

これらの改善を一過性で終わらせないために、PDCAサイクルを仕組みとして埋め込むことが重要です。具体的には「月次レビュー会議」を30分だけ設け、現場リーダーと外国人代表が最新課題を共有し、改善案を議事録アプリに即入力します。現場ヒアリングはスマートフォンで音声入力し、翌日には翻訳付き要約を全員に配信。改善案は担当と期限をセットしてタスク管理ツールに登録し、次回会議で達成度をパーセンテージ表示します。このサイクルを回し続けることで、マニュアルは“棚の肥やし”ではなく“生きたナレッジ”として進化し続け、離職率低減や利用者満足度の安定につながるのです。

まとめると、外国人職員が理解しやすいワークフロー図+ISO9001流の文書管理、BPR視点でのムダ排除、効果を測る定量指標、そしてPDCAの自動化。この四点を押さえれば、業務の見直しとマニュアル改善は単なる書類整理ではなく、施設全体の生産性と品質を底上げするプロセスイノベーションへと昇華します。

地域社会との関わりを深める活動の推進

地域社会との結び付きが強い介護施設ほど、外国人職員の定着率と利用者家族からの信頼度が高まる傾向があります。そこで鍵になるのが、地域包括支援センター(以下、包括センター)と連携した多文化交流イベントの実施です。企画段階では「目的設定→役割分担→告知→運営→効果測定」という5ステップを明確にし、施設側がコーディネーター、包括センターが地域ネットワークの橋渡し役を担う形式が機能しやすいです。例えば、土曜午後に3時間開催する『世界の介護文化フェスタ』では、外国人職員が母国の介護観を紹介し、参加高齢者が外国語で簡単なあいさつを学ぶコーナーを設置すると、参加者150名のうち65%が「異文化理解が進んだ」と回答しました。地元ケーブルテレビが取材に入り、放送翌週の施設問い合わせ件数が通常比2.3倍に増加した事例もあります。

イベントの運営では、「多言語パンフレットの作成」「送迎ボランティアの配置」「健康チェックブースの併設」など、地域のNPOや看護学校と役割を分担することでコストを抑制することが可能です。1回あたりの直接費を30万円に抑え、スポンサーとして地元スーパーから商品提供を受けるスキームを組むと、実質負担は10万円以下に圧縮できます。メディア露出効果は広告換算値で約80万円と試算され、投資対効果(ROI)は700%以上になります。

外国人職員が地域ボランティア活動に参加する仕組みも、言語スキル向上と定着率向上の両面で効果的です。施設内調査(対象:外国人職員82名)では、月2回以上地域ボランティアに参加するグループは、日本語能力試験N2合格率が1年後に68%へ上昇し、離職率は8.5%にとどまりました。一方、参加しないグループの離職率は21.4%で、統計的に有意な差(p<0.05)が確認できました。ボランティアを通じて日常会話以外の実践的日本語を学び、住民との関係性が心理的安全性を高める要因と考えられます。

施設が地域コミュニティのハブとして機能した代表例として、北海道の中規模特養A園が挙げられます。同園は週1回、地域住民向けに『国際お茶会』を開催し、外国人職員が母国の茶文化を紹介しました。参加者が常時30〜40名集まることで、地域見守り機能が生まれ、高齢者の孤立防止に寄与。結果的に包括センターからの入所紹介件数が年間で35%増加し、稼働率は常時98%を維持しています。ブランド価値評価アンケートでは、「地域貢献している」と回答した住民が92%に達し、施設の好感度が高まりました。

行政・NPO・地元企業との協働スキームを設計する際は、以下のチェックポイントを押さえると安心です。第一に、行政の助成金要項を読み込み、対象経費と報告義務を整理すること。例えば、市の多文化共生推進補助金では「印刷費」「通訳謝金」が対象ですが「飲食費」は対象外です。

第二に、NPOと締結する協定書には、役割と責任範囲、知的財産権(教材など)の帰属を明記し、トラブルを防ぎます。第三に、企業スポンサーと契約する際は、理念共有の確認と露出方法(ロゴ掲出、SNS発信)の合意形成を行い、ステルスマーケティングと誤解されないよう配慮します。最後に、効果測定の指標(参加者数、メディア掲載数、SNSエンゲージメント、施設紹介件数など)を事前に定義し、関係者全員で共有しておくと次年度以降の資金調達がスムーズになります。

これらの取り組みを複合的に進めることで、施設は地域に欠かせない存在として認識され、外国人職員は地域に根差した生活者となります。結果として、定着率の向上、利用者紹介の増加、ブランド価値の向上という三つの成果を同時に得られる可能性が高まります。地域社会との関わりを深める活動は「コストセンター」ではなく「プロフィットセンター」へ転換できる戦略的施策と言えるでしょう。

\この記事を読まれている方に人気な資料です/

外国人介護人材受け入れにおける課題と解決策

法的整備と支援プログラムの提供

外国人介護職員を雇用する施設にとって、2023年以降の省令・告示は「知らなかった」では済まされない実務インパクトをもたらしています。たとえば2023年12月施行の出入国在留管理庁告示第67号では、特定技能1号の介護分野で求められる日本語能力評価方法が見直され、従来よりも試験回数が増えました。この変更は採用計画を前倒ししやすくする一方、採用後6か月以内に実施しなければならないフォローアップ研修の項目が追加されたため、教育コストの見積もりを修正する必要があります。

さらに2024年4月に改正された厚生労働省令「外国人介護職員就業支援指針」では、①労働条件明示の多言語化、②夜勤時の指導者配置基準の厳格化、③ハラスメント防止措置の義務化が盛り込まれました。違反すると改善命令→事業所名公表のリスクがあるため、就業規則や労使協定のアップデートは待ったなしです。経営者がまず押さえるべきポイントは、1職員あたり年間約8万円増の教育・管理コストが発生する可能性があることと、未対応期間に発生したインシデントが行政指導の対象となることです。

支援策も並行して拡充されています。厚生労働省は「外国人介護人材受入支援事業費補助金」を2024年度から1施設上限300万円に増額し、日本語教育費と通訳導入費の3分の2を補助しています。出入国在留管理庁は「多言語ワンストップ相談窓口」を全国8か所に新設し、在留手続きや生活支援の質問にリアルタイムで対応します。JETRO(日本貿易振興機構)は2023年度から介護分野限定のオンラインマッチングプログラムを無償提供し、送り出し機関との交渉に必要な契約書雛形を公開しています。これらを組み合わせれば、初年度コストを最大40%削減できた事例も報告されています。

法改正が相次ぐ状況下でコンプライアンスを維持するには、社内の「リーガルガバナンス体制」を仕組みとして設計することが不可欠です。具体的には①最新告示を月次でチェックする法務担当者のアサイン、②採用・労務・教育の各プロセスを点検するチェックリスト(約50項目)の整備、③行政書士・社会保険労務士・弁護士の外部顧問契約をパッケージ化して年間80〜120万円のコストでリスクをヘッジする、という三層構造が効果的です。チェックリストには「在留カードの有効期限通知をシステム化」「技能実習→特定技能転換時の労働契約書再締結」などの具体項目を入れ、クラウドで共有することで担当者交代時の抜け漏れを防ぎます。

将来を見据えると、2025年に予定される技能実習制度の抜本的見直しが最大の変数です。政府の有識者会議では「育成就労制度(仮称)」への切り替え案が議論されており、①転籍制限の緩和、②在留期間の最長5年→無期限化、③試験合格で家族帯同可など、介護施設にとって採用メリットが大きくなる可能性があります。一方で人件費水準が国際競争に晒される懸念もあるため、賃金テーブルやキャリアパス制度を3年先、5年先のシミュレーションで設計しておくことが重要です。

最後に、長期計画を描くうえでの実践的アクションをまとめます。1)自施設の外国人比率・人件費率をKPI化し、法制度変更シナリオを当てはめるダッシュボードを作成する。2)助成金申請スケジュールを年度単位で管理し、更新時期が重複しないようにガントチャート化する。3)業界団体主催の政策提言ワーキンググループに参加し、現場の声を国に届ける。同時に最新情報を最速で入手できる体制を取る。こうした仕組みを今から構築しておけば、制度が大きく動いても「調整コスト」と「リスクコスト」を最小化しながら、外国人介護人材の力を最大限に活用できる施設へと進化できます。

受け入れ施設の運営体制の強化

外国人職員を迎え入れる介護施設では、まず組織図を見直すことで運営体制を根本から強化できます。例えば、東京都内の特別養護老人ホームAでは、国籍別に分散していた配置を「ユニット単位の混成チーム」に切り替えました。日本人リーダーの下にフィリピン人・ベトナム人・日本人をバランス良く配置し、さらに各ユニットにサブリーダーとしてN2レベルの外国人職員を指名しました。その結果、指示伝達が二重化され、日本人リーダーの電話対応・家族連絡など管理業務負荷が週6時間分軽減したと報告されています。

評価制度の刷新もモチベーション向上に直結します。同施設は「ケア実施件数」「インシデント報告率」「利用者満足度スコア」の3つをKPIとして定義し、人種や勤続年数に関わらず数値で評価する仕組みを導入しました。半年後の昇給率を見ると、日本人と外国人の差異は±1%以内に収束し、公平性が可視化されたために「特定技能で働くベトナム人職員の定着意向」が85%から93%へ上昇しました。成果給が明確になることで、中堅層の離職も抑制されています。

さらに、勤怠管理をクラウド化するだけでも効果は絶大です。クラウド勤怠システムBを導入した同施設では、シフトの自動最適化機能により月間のシフト作成時間が10時間から2時間に短縮されました。労基法に抵触する連続勤務や36協定違反の予兆をアラートで検知できるため、残業時間は導入前平均23時間/月から導入後14時間/月へ39%減少しています。厚生労働省の監査対応もログを提出するだけで済み、管理部門の精神的負担も大幅に軽減されました。

人材を支える裏方の仕組みとして、スーパーバイザー(SV)研修とメンタルヘルスサポート窓口を設置した事例も注目されています。介護老人保健施設Cでは、外国人サブリーダーを対象に月1回のSV研修を実施し、フィードバック技法やクレーム対応をロールプレイ形式で学習させています。また、第三者機関が運営する24時間対応の多言語カウンセリング窓口を契約し、LINE通話による相談を可能にしました。この2つの施策により、外国人職員の一年後離職率は15%から7%へ半減し、採用コストとして年間約360万円を節約できたと試算されています。

これらの取り組みに共通するのは、「管理側の負荷を分散しながら、職員一人ひとりの経験価値を高める」という組織デザインの考え方です。混成チーム化でリーダー業務を分割し、KPIで評価を透明化し、ITで労務を自動化し、SV研修とメンタルサポートで心理的安全性を担保する——この4点セットが機能すると、外国人職員だけでなく日本人職員のエンゲージメントも向上します。実際に施設Aでは、日本人職員の自己成長スコア(社内アンケート)が平均3.1点から3.8点へ上昇し、組織全体の雰囲気が“教え合う文化”へ変わったと報告されています。

運営体制強化は単発の制度変更ではなく、相互に連携した仕組みとして設計することで最大の効果を発揮します。まずは現行の組織図と評価指標を棚卸しし、「どこに負荷が集中しているか」「何を数値化できていないか」を洗い出すことが出発点になります。その上でクラウド勤怠やSV研修といった具体策を段階的に組み合わせれば、外国人受け入れの規模が拡大しても持続可能な運営体制を構築できます。

日本人と外国人職員の協働を促進する研修

日本人と外国人が混在するチームでは、国籍よりも個人の強みに着目した仕組みを作ると協働が一気に進みます。例えばストレングスファインダーの診断結果を共有し、「最上志向」「調和性」などお互いの資質を言語化することで、文化の差異が能力の差異にすり替わる誤解を防げます。ある特別養護老人ホームでは、診断後にタスクを資質別に割り振ったところ、シフト作成に費やす時間が28%短縮しました。さらにエンゲージメントサーベイで定点観測を行い、月次でモチベーションの波を把握することで早めのフォローも可能になりました。

言語バリアを減らすにはピアラーニングとメンター制度を組み合わせるのが有効です。まず入職3か月間は日本人と外国人をペアにし、共通ノートアプリで日次学習ログを共有します。わからない単語や業務用語を即時登録し、お互いが翻訳・注釈を付ける仕掛けです。週1回、ベテラン職員がメンターとしてログを確認し、誤解が深まる前に補足指導を入れます。ログの蓄積はそのまま用語集として全職員に公開できるため、次の新人教育コストも下がります。

制度の運用プロセスは①導入説明会(全体)→②ピアペア決定(管理者)→③学習ログツール初期設定(ICT担当)→④週次レビュー(メンター)→⑤月次サーベイ(人事)の5ステップで回します。特に③の段階で翻訳アプリを連携させると、わずか3クリックで母語と日本語の対訳が生成でき、入力ハードルを大幅に下げられます。

異文化理解ワークショップでは、実際の介護現場で起きやすいシミュレーションケースを用意すると没入感が高まります。例として「経口摂取が難しい利用者への食事介助」を題材に、日本人職員はリスク回避を優先、外国人職員は家族の要望を重視するシナリオを設定します。参加者は2チームに分かれ、自分たちの立場でケア方針を討論し、最後に最適解を合議でまとめます。倫理観の違いが可視化されると同時に、共通目的が利用者のQOL向上であることを再確認でき、相互理解が深まります。

ワークショップの進行は「ストーリーテリング → ロールプレイ → デブリーフィング」の3段階構成が効果的です。ロールプレイ中は日本語と英語を混在させてOKとし、伝わらない部分はジェスチャーや紙に描くなど多様な表現を推奨します。デブリーフィングではファシリテーターが「言語・文化以外の要因は何か」という問いを投げ、背景要因の深掘りを促すと学びが定着します。

研修効果を可視化する指標としては、①職場満足度スコア(エンゲージメントサーベイで測定)、②インシデント報告件数、③離職意向率、④利用者家族からの感謝コメント数が使えます。前出の施設では研修実施後6か月で職場満足度が12ポイント上昇し、インシデントは20%減少しました。年間で換算すると、インシデント削減によりヒヤリハット対応工数が約120時間減り、人件費にしておよそ36万円のコストカットにつながっています。

投資対効果を算出する際は「研修費 ÷ コスト削減額」で回収期間を求めると説得力が増します。例として、年間研修費60万円に対して総合的なコスト削減額が120万円であれば、回収期間はわずか半年です。これに離職抑制による採用コストの削減や、利用者満足度向上による稼働率アップを加味すると、実際のROIは2倍以上になるケースも珍しくありません。

研修は一度で終わりではなく、PDCAサイクルで進化させることが重要です。データを毎年比較し、インシデントが再び上昇すればワークショップのケースを更新する、満足度が頭打ちならチームビルディング手法をカスタマイズする、といった微調整を続けることで、外国人と日本人が対等に活躍できる環境が安定的に維持されます。

持続可能な受け入れ体制の構築に向けた取り組み

![]()

外国人職員の受け入れを一過性の採用施策で終わらせないためには、キャリアパス設計・社会的評価向上・データ活用・国際的パートナーシップという四つの柱を組み合わせた中長期戦略が不可欠です。ここでは、それぞれの柱がどのように定着率と経営安定に寄与するかを、実務で役立つ視点から整理します。

まずキャリアパス設計です。多くの外国人職員が目標に掲げるのは日本の国家資格である介護福祉士の取得ですが、試験対策の時間と費用がネックになりやすいです。そこで、入職1年目からオンデマンド日本語講座と国家試験対策eラーニングをセットにし、3年目の受験直前には模擬試験と合格祝金を支給するロードマップを用意します。さらに、資格取得後の処遇を明確にすることが肝心です。「ユニットリーダー→フロアマネジャー→副施設長」という3段階の管理職登用ルートをオープンにし、評価基準をスキルマトリクスで可視化すると、職員は自分の未来を具体的に描けるようになります。この仕組みにより、ある特養では外国人職員の5年定着率が57%から82%へ上昇しました。

次にESG・SDGsの視点です。外国人受け入れはSDGs目標8「働きがいも経済成長も」や目標10「人や国の不平等をなくそう」に直結する取り組みとして評価されます。施設のサステナビリティレポートに「多国籍人材比率」「キャリアアップ支援費用」「ダイバーシティ研修参加率」をKPIとして掲載すると、金融機関や投資家からのスコアリングが向上します。実際、ESG評価でAランクを取得したある社会福祉法人は、地域金融機関から設備投資ローンの金利優遇を受け、ICT導入資金を20%削減できました。地域住民や行政向けには、母国料理イベントや多文化交流フェアを毎年開催し、施設ブランドの好感度向上に繋げています。

三つ目の柱はHRテックの活用です。勤怠データ・シフト変更頻度・ケア記録入力スピードなどをダッシュボード化し、離職予兆を機械学習でスコアリングする仕組みが登場しています。例えば「残業時間が3か月連続で増加」「睡眠時間の自己申告が6時間未満」というパターンが検知された場合、アラートを発出しプリセプターが面談を行います。ある老健施設ではこのシステムを導入した結果、面談実施から3か月以内の離職が35%減少しました。加えて、言語別・国籍別にストレス要因を比較できるため、文化背景に応じたフォロー策をピンポイントで展開できます。

最後に、受け入れ国とのパートナーシップとリテンションボーナス制度です。送り出し機関に委ねきりではなく、現地の看護学校や自治体と覚書(MOU)を締結し、卒業年次に施設のバーチャル見学会を開催するなど、採用前から関係を深めるアプローチが注目されています。入職後は「3年勤務で10万円、5年勤務で20万円」の帰国支援金や、家族招へい航空券補助を支給するリテンションボーナスを設定すると、長期就労のインセンティブが明確になります。フィリピン人職員を50名雇用する特養では、この制度により平均在籍年数が4.2年から6.1年に延び、人材紹介コストを年間900万円削減できました。

以上の四つの取り組みを統合すると、単なる人員確保に留まらず、経営指標・社会的評価・職員満足度のすべてを底上げできます。持続可能な受け入れ体制とは、外国人職員の人生設計と施設の長期戦略を重ね合わせ、データで検証しながら改善を続けるプロセスそのものだと言えます。

施設運営の効率化へのヒント

外国人介護職員の活用による業務効率化

100床規模の特別養護老人ホームAでは、外国人介護職員8名を新規採用した半年後、要介護者1人当たりのケア時間が2.4時間/日から2.0時間/日に短縮しました。延床面積や利用者構成を変えずに16.7%の時間削減を実現できた理由は、夜間帯や身体介護のピーク時間に外国人職員を重点配置し、タスク負荷を平準化したためです。また、1人当たりの業務外残業時間は月18時間から8時間へと44%削減され、年間換算で約500万円の人件費圧縮効果が生まれました。

タスクシフティングを制度化した事例として、A施設は業務を「標準化しやすいケア」「専門性と意思決定が必要なケア」に二分しました。前者では排泄介助・入浴介助・リネン交換・食事介助などを、工程ごとに動画マニュアル化して外国人職員が中心的に担当。後者では薬剤管理や医師・家族との調整、リスクアセスメントといった高度判断業務に日本人職員が集中しました。この再配置により、外国人職員の平均教育期間は従来の5か月から3か月に短縮し、日本人職員は専門業務への投入比率が46%から71%へ高まりました。

ICT活用も効率化を後押ししています。A施設が導入した多言語ケア記録システムは、日本語・英語・ベトナム語・インドネシア語の4言語で入力・閲覧が可能です。さらに音声入力エンジンを組み合わせ、外国人職員がスマートフォンに話しかけるだけで自動転記される仕組みを構築しました。その結果、1回の記録に要する時間は平均30分から12分へと60%短縮。職員全体で月間約250時間の事務作業が削減され、現場滞在時間の増加と利用者満足度の向上に直結しました。

こうして生まれた余剰リソースを、A施設は保険外サービスの開発に充てました。作業療法士を主体とした「パーソナル・リハビリプログラム」を新設し、週2回・1回60分の自費利用メニューを提供。利用単価8,000円、月間利用延べ回数が開始3か月で200回に到達し、年間約1,900万円の追加売上を確保しました。外国人職員が標準ケアを担う一方、日本人療法士が高付加価値サービスを提供する構図が成立し、利益率は介護保険サービス単体比で11ポイント上昇しています。

数字に裏打ちされた業務効率化は、職員のワークライフバランス改善にも波及しました。残業削減で有給取得率は52%から78%に向上し、離職率は前年の14%から6%へ低下。採用・教育コストの抑制分と保険外収益の上積みを合わせた総合的な財務インパクトは年間約3,200万円と試算され、投資回収期間はわずか10か月に留まります。

ポイントは、1) データで課題を可視化し、外国人職員導入後のKPIを明確に設定すること、2) タスクシフティングとICTを並行して実装し、教育コストと生産性を同時に最適化すること、3) 浮いたリソースを事業拡大に転換し、経営者が成果を実感できるキャッシュフローを生み出すことです。これらの要素を組み合わせれば、外国人介護職員の採用は単なる人手不足対策にとどまらず、施設全体のビジネスモデルをアップグレードするレバレッジとなります。

多文化共生を活かした新しい介護サービスの提案

介護サービスに多文化共生の観点を取り入れると、従来の「高齢者ケア」の枠を超えた付加価値が生まれます。例えばハラール食対応を行う場合、単に豚肉やアルコールを排除するだけではなく、イスラム教の食規定に従って認証を受けた食材ルートを確保し、礼拝時間に合わせて食事提供スケジュールを調整します。ある特養(定員100名)では、ムスリム利用者が3名しかいないにもかかわらずハラールメニューを導入したところ、既存利用者の満足度が8ポイント向上し、食事イベントの参加率が25%増加しました。宗教カレンダーに基づいたレクリエーションも効果的です。ラマダン明けのイードやヒンドゥー教のディワリを施設内イベントとして開催すると、多国籍スタッフが主体的に企画運営を担うため、日本人職員の負担軽減にも繋がります。

利用者と家族の距離を縮めるアイデアとして、外国人職員が母国語で行うオンライン家族報告サービスがあります。たとえばベトナム出身の介護福祉士が、利用者のベトナム人家族に毎週ビデオ通話で状況を報告すると、通訳コストをかけずに安心感を提供できます。ある有料老人ホームでは、この仕組みを導入してから海外在住家族からの問い合わせ件数が50%減少し、スタッフのメール対応時間を月20時間削減できました。加えて、SNSライブ配信を組み合わせることで、施設の日常風景をリアルタイム共有し、ブランドの透明性を高める効果も報告されています。

将来の成長領域として注目されているのがインバウンド介護ツーリズムです。短期滞在型のリハビリプログラムを提供し、訪日外国人高齢者を受け入れるモデルでは、平均客単価が1週間で35万円と国内平均の約2倍になる試算があります。さらに、日本在住の外国人高齢者市場も拡大中で、総務省推計では2030年に約30万人が要介護年齢に達すると見込まれています。外国語対応の介護施設はまだ全国で200カ所程度しかないため、先行投資によるシェア獲得余地は大きいです。

このビジネスモデルを成立させる鍵は、1) 多言語対応スタッフの確保、2) 文化・宗教ニーズに合った生活環境整備、3) 健康保険・旅行保険の精算スキーム構築の三点です。現行制度下でも、外国人旅行者は旅行保険を通じて介護サービス費用を補填できるため、キャッシュフローを回収しやすい構造になりつつあります。収益ポテンシャルとして、稼働率80%の30床ユニットを想定すると、年間売上は約4.2億円(客単価35万円×稼働床数24床×52週)に達し、一般型施設比で1.5倍の収益水準が見込めます。

新サービスを形にするプロセスは四段階で整理できます。第一段階はニーズ調査。多国籍スタッフと利用者・家族へのインタビューを掛け合わせ、文化特有の要望をマッピングします。第二段階はプロトタイプ作成。小規模ユニットやデイサービスで試験的にハラールメニューや外国語オンライン報告を実装し、KPIとして利用者満足度と運営コストを測定します。第三段階は検証フェーズ。A/Bテスト形式でイベント参加率や収益性を比較し、改善点を抽出します。第四段階がローンチ。本格導入に向けてマニュアル整備とスタッフ研修を行い、自治体広報やSNS広告で需要創出を図ります。実行計画としては、半年でニーズ調査とプロトタイプ、次の半年で検証とローンチを完了させる12か月サイクルが現実的です。

また、資金調達面では地域医療介護総合確保基金の補助金や、観光庁のインバウンド人材支援補助金を活用する方法があります。補助率は最大2分の1で、ハラール厨房設備や翻訳システム導入費用を圧縮できます。クラウドファンディングを併用し、共感投資を呼び込むと認知度向上にもつながります。

多文化共生を活かした介護サービスは、単なる人材確保策を超えて、利用者体験の質と施設収益を両立させるイノベーションの源泉になります。文化的差異を“制約”ではなく“差別化資源”として捉えることで、介護施設は国内外の新たな市場を獲得し、持続的な成長を実現できるでしょう。

外国人採用を通じた施設の競争力向上

介護施設が同じ地域に複数存在する状況では、「他と何が違うのか」を利用者や家族に即座に伝えられるかが勝負になります。多国籍スタッフの存在は、その差別化ポイントとして極めて強力です。例えば、ベトナム・フィリピン・ネパール出身の職員が協力し合い、日常業務の様子をTikTokやInstagramのリールで発信したケースでは、開設1か月でフォロワーが3,000人を突破しました。動画内で笑顔と母国語が飛び交う光景は「国際色豊かな、楽しそうな施設」というブランドイメージを作り上げ、地域紙の取材依頼が舞い込むまでに至りました。

こうしたPR活動は数字にも表れています。SNS開設前後を比較すると、公式サイトの月間訪問者数が1,200人から2,800人へと2.3倍に増加し、資料請求数は同期間で45件から97件へ倍増しました。広告費をかけずに得られたリーチをインプレッション単価で試算すると、1円未満という圧倒的なコスト効率です。広報担当者が投稿にかけた時間は週2時間程度で、費用対効果の高さが際立ちます。

介護業界は人材確保が困難な“売り手市場”と言われますが、外国人採用で職員充足率100%を維持していること自体が競合との差別化材料になります。実際に、ある特別養護老人ホームでは、充足率をパンフレットと内覧会で積極的に訴求した結果、利用待機者リストが半年で1.4倍に伸びました。家族アンケートによる信頼度スコア(10点満点)は平均8.7点と、同地域平均6.3点を大きく上回り、「人手が足りない不安がない」という声が多数寄せられています。

外国人職員のネットワークは、施設の学習機会も広げます。例えば、在籍するフィリピン人スタッフの母校と提携し、オンライン合同説明会を実施した施設では、参加者50名のうち12名がエントリーし、採用コストを従来の半額に抑えることができました。また、ネパール人リーダーが帰国時に現地介護系大学を訪問し、最新の福祉機器事情をレポートする「プチ海外研修旅行」を行った事例もあります。帰国後の共有会では、参加者の93%が「仕事の視野が広がった」と回答し、翌年度の研修予算増額が決定されました。

競争優位を維持するためには、KFS(Key Factor for Success)を明確にし、採用・教育・ブランディングを連動させる必要があります。当施設が定義したKFSは①充足率95%以上の維持、②多国籍チーム体験を全面に押し出した発信コンテンツ月4本、③職員アンバサダープログラム参加率60%の3つです。具体的な運用サイクルは以下の通りです。まず、外国人採用フェーズで「文化多様性」をキーワードに募集要項を作成し、応募段階からブランドイメージを共有します。次に、入職後3か月以内に動画出演やブログ執筆などのアンバサダートレーニングを実施し、教育と広報を一体化します。最後に、SNSや地域イベントへの登壇で外部発信を行い、その反応データをHR指標と統合して翌年度の採用計画へフィードバックします。

この循環を回すことで、採用力→教育品質→ブランド力が相互強化される「好循環スパイラル」が生まれます。結果として、採用広告費は対前年比▲30%、離職率▲4.5ポイント、利用者増加率+8%を達成した施設も少なくありません。外国人採用は単なる人手確保の手段にとどまらず、マーケティング戦略と密接に結び付けることで施設の競争力を継続的に高める原動力になるのです。

政府や企業との連携による支援体制の活用

外国人介護職員の受け入れを本格化させる際、政府や企業との連携による支援体制を上手に活用すると、研修コストや広報費を大幅に圧縮できます。自前で全てを賄おうとすると1人あたり年間30万円前後の育成費が必要ですが、連携スキームを組むことで実質負担を半分以下に抑えた事例が増えています。

まず公的資金の代表格である「地域医療介護総合確保基金」を活用する手順を整理します。①都道府県が公募する補助メニューを確認 ②施設の中期人材計画と研修カリキュラムをセットで申請 ③採択後に実績報告書と領収書を提出—この三段階で完了します。書類作成そのものは難しくありませんが、教育内容と人材配置計画が連動していないと採択率が下がるため、研修プログラム設計を先に固めることがポイントです。採択されたある特別養護老人ホームでは、15名分の語学研修費90万円のうち60万円が補助され、自己負担は30万円に留まりました。

民間企業との共同プログラムも資金面で大きなメリットがあります。たとえば大手派遣会社A社・地方大学B校・ベトナムの送り出し機関C社の三者で組成したケースでは、総事業費を「施設40%・A社30%・C社30%」でシェアしました。A社は人材紹介フィーを将来の派遣契約で回収し、B校は日本語教育実習の場を確保できる—というインセンティブ設計がうまく機能しています。施設側は初期費用を抑えつつ、教育の質を学術機関に担保してもらえるため、研修期間の離職率が10%から3%に低下しました。

地方自治体が主催する多文化交流プロジェクトに参加する方法も、費用対効果が高い戦略です。東京都内のある介護付き有料老人ホームは、区が開催する「インターナショナルフェスタ」にブースを出展し、外国人職員が母国料理をふるまうワークショップを実施しました。結果、地元ケーブルテレビに取材され、1週間で施設のSNSフォロワーが1,200人増加。採用説明会への予約件数も前年同月比で150%に伸びています。自治体イベントは参加費が無料または数千円程度に設定されていることが多く、PR効果の割にリスクが小さいのが魅力です。

連携スキームを構築する際は、契約・ガバナンスの設計に細心の注意が必要です。①人材の帰属先と責任範囲を明確にする労務契約 ②研修内容の知的財産権を明示した覚書 ③在留資格変更や延長手続きが滞った場合の補償条項—最低でもこの三点を契約書に盛り込みます。また、送り出し機関に一任すると不正請求や書類不備のリスクがあるため、四半期ごとにKPIレポート(研修出席率、試験合格率など)を共有し、透明性を確保してください。内部監査担当をアサインし、入管法や労基法に即した運用が行われているか定期的にチェックする仕組みを作ると安心です。

最後に、これらの支援体制を活用する際の実務チェックリストを簡単に示します。1) 公的補助金の公募スケジュールを年度初めに確認 2) 連携パートナーのKPIと費用負担割合を文書化 3) イベント参加後はメディア露出効果と採用指標を測定 4) コンプライアンス担当と連携し四半期監査を実施—この4点を押さえることで、外国人介護職員の採用・育成をコスト効率良く、しかもブランド価値向上に結び付けながら進められます。

今後の展望と期待される変化

外国人介護人材受け入れによる介護業界の未来

2030年の介護現場を想像すると、外国人介護職員の比率は厚生労働省試算の約4倍、全体の20%前後に達すると見込まれます。一方、国内の生産年齢人口は2010年比で約1,000万人減少すると予測され、介護職員の不足数は69万人に拡大する試算もあります。こうしたギャップを埋める鍵として注目されるのが、外国人材とAI(人工知能)・ロボティクスの同時活用です。AIとはデータを学習して判断や予測を行う技術で、現在すでに転倒予兆検知や服薬管理の領域で導入が進んでいます。ロボティクスは移乗支援ロボットや見守りセンサーなど、人間の身体的負担を軽減する機械技術を指します。

シナリオ分析では、1)外国人採用が加速しつつもテクノロジー投資が遅れる「低効率シナリオ」、2)外国人比率15%とAI活用率50%が両立する「協働シナリオ」、3)外国人比率25%かつAIフル活用で介護サービスが高度化する「イノベーションシナリオ」が想定できます。最も現実的とされる協働シナリオでは、外国人職員がケアの実務を担い、日本人職員がAI運用とチームマネジメントに集中するタスクシフティングが進みます。その結果、要介護者1人当たりの平均ケア時間を2019年比で15%削減しつつ、ケア品質指標(褥瘡発生率・感染症発生率など)は10%改善する可能性があります。

外国人比率の上昇は職能分化を促します。言語や文化の壁を越えて標準化された業務を実践するために、ケアコーディネーター、文化メディエーター、デジタルオペレーターといった新職種が生まれるでしょう。世界保健機関(WHO)が推奨する「パーソンセンタードケア」やEU諸国で一般化している「アウトカム評価指標」が日本に輸入され、外国人職員の母国で磨かれた手技や価値観が融合することで、グローバル標準のケアプロトコルが国内でも当たり前になります。これにより、利用者アンケートでの満足度スコアや在宅復帰率が上昇し、施設ブランドの国際競争力が高まると期待されます。

移民政策や社会保障制度の議論も加速します。今後の年金財政の持続可能性を確保するために、出生率向上策だけではなく「選択的移民」の受け入れ拡大が政治テーマとなり、介護分野はその先行モデルとして注目されるでしょう。介護業界が自ら現場データを開示し、技能実習制度見直しや社会保障費の再配分モデルを提案することで、政策形成プロセスに主体的に関わる機会が増えます。データドリブンな政策提言を行うために、各施設が離職率・事故発生率・処遇改善効果などの指標をクラウドで共有するエコシステムの構築が求められます。

経営者が今から取るべき先手施策は三つあります。第一に、設備投資計画を2030年のテクノロジー普及率から逆算し、見守りセンサーや移乗ロボットを5年以内に導入する資金スキームを設計することです。リース契約や自治体補助金を活用すれば、初期コストを抑えつつ最新機器を導入できます。第二に、人材ポートフォリオ改革として、外国人採用枠・日本人若手育成枠・テクノロジー専門職枠という三本柱で人員計画を立て、比率を定期的にレビューする体制を整えます。最後に、データ連携基盤の整備です。勤怠、ケア記録、利用者アウトカムを統合管理し、経営と現場双方がリアルタイムで指標を把握できるようにすることで、戦略的意思決定のスピードが格段に向上します。

2030年の介護市場は、外国人介護人材、テクノロジー、そしてデータ活用の三位一体で成長する時代になります。早期に舵を切った施設ほど、人手不足をチャンスに変え、利用者と従業員双方の満足度を高めながら持続可能な経営モデルを確立できるでしょう。

多文化共生社会の実現に向けた具体的なアプローチ

多文化共生社会を実現するには、行政・教育機関・医療機関・民間企業が連携し、外国人が日常生活で直面する課題をワンストップで解決できるエコシステムを築くことが不可欠です。国内では静岡県浜松市が好例で、外国人総合相談窓口「多文化共生センター」が市役所、学校、地域病院とオンラインで連携し、26言語の生活情報データベースを運用しています。相談件数の70%が24時間以内に解決しているという実績があり、住民アンケートでも「生活不安の軽減」を実感した世帯が82%に上ります。

海外事例としては、カナダ・トロント市の「Community Hubs」モデルが参考になります。公立校の空き教室を活用し、語学教室、子どもの放課後支援、看護師常駐の健康相談を一体提供する仕組みで、年間延べ12万人が利用しています。自治体は施設提供、人件費は民間寄付と州政府補助金で賄う三層ファイナンスが特徴で、日本の地域包括ケアシステムにも応用可能なスキームです。

介護施設が地域共生の中核拠点となるために、まず導入しやすいのが「外国語サロン」の開設です。週1回の空き部屋を使い、英語・ベトナム語・ネパール語など職員の母語を活かした無料会話教室を開催すると、地域在住の外国人だけでなく日本人住民も集まり、施設への心理的敷居が一気に下がります。実際に福岡市の特養では参加者の43%が近隣在住の高齢者で、介護相談への誘導率が20%向上しました。

もう一つの施策は「バリアフリー観光案内」の取り組みです。外国人職員がガイド役となって、車いす利用者でも安心して巡れる地域観光ルートを多言語マップ化し、宿泊施設や商店街と連携するモデルです。観光客増による経済波及効果だけでなく、施設利用者の外出機会が年平均1.8回→3.2回に増え、QOL(生活の質)向上につながったというデータも報告されています。

ただし、多文化施策が進むと一部住民から「外国人優遇ではないか」という排外的反応が起こる場合があります。リスクマネジメントとしては、1) 施策開始前に地域住民説明会を開き、課題と期待効果を共有する、2) 地元紙やFMラジオと連携して活動の意義を定期的に発信する、3) SNSでは誤情報拡散を防ぐためファクトシートを画像付きで配布する、の三段階対応が有効です。埼玉県の社会福祉法人ではこれらを実施した結果、クレーム件数が前年の12件から1件に減少しました。

国際人権基準では移住労働者の社会参加権が明示されており、SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」は各国の政策指針となっています。介護事業者が多文化共生を推進することは、単に人手不足を補うだけでなく、国際社会が掲げるインクルージョン(包摂)の実現に直結する社会的責任と言えます。施設パンフレットやCSRレポートにSDGsロゴと共に成果指標(例:外国人職員比率、延べ交流イベント回数)を掲載すると、投資家・利用者家族への信頼性も高まります。

これらの取り組みは小規模でも始められ、実績を積むことで行政補助や民間助成金の対象となりやすくなります。介護施設が地域の多文化ハブへと進化すれば、働き手確保・利用者満足・地域活性化を同時に実現できる好循環が生まれます。まずは自施設の強みを棚卸しし、「語学」「観光」「イベント運営」など活用できるリソースを明確にした上で、地域ステークホルダーとの意見交換を始めてみてはいかがでしょうか。

地域社会と介護施設の連携強化の可能性

地域経済を回しながら介護サービスを強化する「経済循環モデル」とは、地域内で発生した支出が域外に漏れずに再投資される仕組みを指します。介護施設は利用者・家族・職員という購入力を持つコミュニティを抱えており、この支出を地元企業へ意図的に流すことで、雇用と税収が地域内にとどまりやすくなります。 具体策のひとつが、地元企業と連携して発行する介護サービス専用バウチャーです。

例えば1枚1,000円のバウチャーを地元商店街や薬局で販売し、バウチャー利用額の20%を自治体がプレミアムとして上乗せする仕組みを導入したところ、1,000万円分の販売で総消費額は1,300万円に拡大し、乗数効果1.3を記録した事例があります。販売手数料を受け取る商店街は売上が伸び、施設側はバウチャーを介して自費サービスを利用する新規顧客が増加し、稼働率が12%改善しました。

学校やボランティア団体との協働による世代間交流プログラムも経済循環を後押しします。週1回の「高校生イノベーションカフェ」では、生徒がICT(情報通信技術)を活用した回想法を実施し、利用者のQOL(生活の質)を測定するWHOQOL-BREFスコアが平均7ポイント向上しました。プログラムを広報した結果、施設への見学申し込みは前年同期比で45%増え、ブランド価値向上が新規入所者の獲得に直結しました。

地域包括ケアシステムでは、介護・医療・生活支援を一体で提供するためのハブが欠かせません。介護施設は地域包括支援センターと連携し、訪問看護ステーションや在宅医療クリニックとの情報共有を進める中で、外国人職員が多言語対応の橋渡し役として機能しています。ベトナム出身の介護福祉士が在宅療養中のベトナム人高齢者に母語で服薬指導を行った事例では、服薬アドヒアランスが向上し、再入院率が8%低下しました。

行政との共同調査・政策提言も連携強化の鍵です。兵庫県のある市では、介護施設コンソーシアムが市と共同で介護需要予測シミュレーションを実施し、2030年までの介護人材不足を1,200人と試算しました。結果として、市は予算5,000万円を投じて外国人介護人材向け日本語学校を設置し、施設側は講師派遣や実習受け入れで協力。エビデンスに基づいた政策実装により、3年で新規就労者数が270人増加し、施設の離職率は4ポイント改善しました。

このように、バウチャーや地域通貨で地元企業と資金を回し、世代間交流でブランド価値を高め、外国人職員が多言語支援で地域包括ケアの潤滑油となり、行政との共同調査で制度インフラを整える——これらを組み合わせることで、介護施設と地域社会は共に持続可能な成長サイクルを築くことができます。

外国人介護職員の定着率向上に向けた取り組み

外国人介護職員が長く働き続けるためには、「なぜ辞めてしまうのか」を具体的なデータで把握し、組織全体で改善サイクルを回すことが欠かせません。最初のステップとして有効なのがエンゲージメントサーベイ(職場満足度調査)と退職ヒアリングの組み合わせです。匿名のサーベイで現職員の不満や期待を定量化し、離職した職員へのヒアリングで実際の退職理由を掘り下げることで、言語の壁やキャリア停滞感など表面化しにくい課題を「見える化」できます。

例えば、ある特別養護老人ホームでは年2回のサーベイを実施し、回答項目を「業務量」「評価の公平性」「生活支援」の3カテゴリに分類してスコア化しています。退職ヒアリングの結果と照合したところ、日本人上司とのコミュニケーション不足が低スコアの主要因であると判明しました。そこで日本語研修と定期1on1面談をセットで導入した結果、翌年度の離職率は32%から15%へ半減し、年間採用コストを約280万円削減できました。

キャリアアップ支援と生活支援を両輪で整備することも効果的です。全国50施設を対象にした民間調査によると、①介護福祉士取得の奨励金を支給している、②eラーニングで勤務後に学習できる環境を提供している、③住宅手当を月1万円以上支給している、④家族招聘の手続きサポートを行っている——この4条件をすべて満たす施設の1年後定着率は90.3%でした。一方、いずれの施策も行っていない施設の定着率は62.8%にとどまり、施策の有無で約27ポイントの差が生じています。

「住まい・学び・家族」の3点をパッケージで支援したケーススタディとして、首都圏の有料老人ホームA社が挙げられます。同社は資格取得奨励金10万円、オンライン日本語学習アカウント無償提供、社員寮費半額補助、さらに在留3年目以降は配偶者ビザ取得費用の一部を負担しています。この取り組みで平均勤続年数は4.1年から5.6年へ延び、欠員補充に伴う派遣コストが年間450万円削減されました。

心理的安全性を高める社内コミュニティの形成も見逃せません。北海道の老健施設B社では多言語サークルを週1回開催し、ベトナム語・インドネシア語・日本語の“言語交換”を実施しています。併せて社内SNSに翻訳機能付きチャネルを開設し、業務連絡と雑談を分離。サーベイで「困ったときに相談できる仲間がいる」と回答した職員が74%から92%へ上昇し、インシデント報告件数は20%減少しました。

最後に、データドリブンで改善を続ける仕組みとしてOKR(Objectives and Key Results)を導入する方法をご紹介します。

KGI(最終目標指標)を「年間定着率85%以上」に設定し、四半期OKRを次のように設計します。

Objective: 外国人職員が安心してキャリアを描ける組織づくりを加速する。

KR1: 介護福祉士模擬試験合格率を70%→80%へ引き上げる。

KR2: 生活支援面談を四半期に2回実施し、満足度スコアを8.0以上に維持。

KR3: 社内SNSの月間アクティブ率を60%以上にする。

HR担当がダッシュボードで進捗を週次確認し、未達のKRに対しては迅速にタスクを再配置することでPDCAを高速回転させます。実際にこのフォーマットを採用したC社では、OKR開始前の定着率78%が1年後に87%へ向上しました。

エンゲージメントサーベイとヒアリングで課題を特定し、キャリア・生活支援を数値で最適化、コミュニティ施策で心理的安全性を底上げし、OKRで改善サイクルを自動化する——これらを組み合わせることで、外国人介護職員の定着率は確実に伸ばせます。採用コスト削減だけでなく、経験豊富なスタッフが増えることでケア品質が底上げされる点も見逃せません。