処遇改善手当とは?その重要性を解説

処遇改善手当の目的と背景

介護職員の賃金改善と雇用安定化

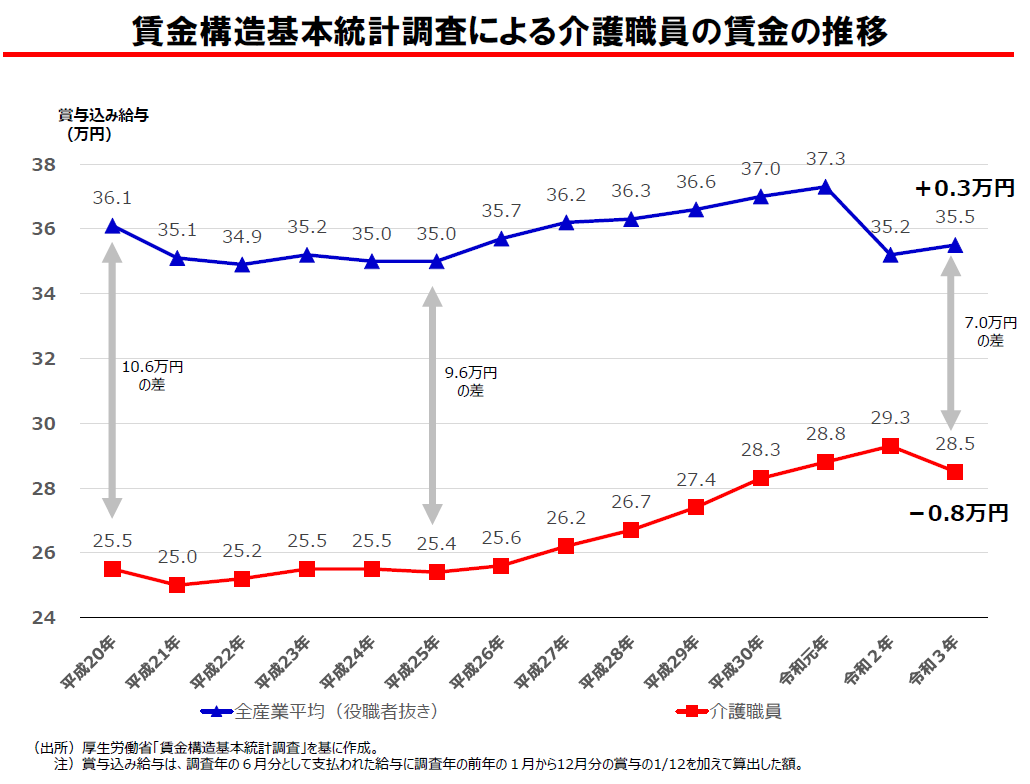

厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2023年)によると、介護職員の平均所定内給与額は月23万4,000円です。一方、全産業平均は30万7,600円であり、その差は約7万3,600円に達します。製造業平均32万2,000円、情報通信業平均38万4,000円などと比べると、介護職だけが大きく水準を下回っている現状が浮き彫りになります。物価上昇や最低賃金改定が続くなか、この格差が介護職員の生活を圧迫し、離職や他業界への転職を後押ししてしまうため、賃金改善は待ったなしの課題と言えます。

処遇改善手当を活用すると、実際にどの程度の賃金アップが見込めるか試算してみましょう。たとえば月給23万円の常勤職員が加算区分(II)(加算率4%)を受け取った場合、23万円×4%=9,200円が毎月上乗せされ、年額で11万400円の増となります。区分(I)(6%)を取得できれば、増額は13,800円/月、16万5,600円/年に拡大します。パートタイマーで時給1,200円・月間100時間勤務なら、6%加算で1,200円×0.06=72円の時給アップ、月7,200円の改善が可能です。数字を具体的に把握することで、事業所も職員も「どれだけ生活が変わるか」を実感できます。

賃金改善が進むと、まず離職率が低下します。厚労省の「介護労働実態調査」では、給与への不満が離職理由の約40%を占めると報告されています。処遇を底上げすれば、この不満要因を直接取り除けるため、定着率向上→採用・教育コスト削減という好循環が生まれます。経験豊富な職員が長く働けば、利用者ケアの質も安定し、クレーム件数や事故発生率の低減につながることが現場の指標にも表れています。結果として、利用者満足度が上がり稼働率も向上するため、事業所の収益体質の強化にもつながります。

こうした好影響を持続させるには、PDCAサイクルを組織的に回す仕組みが欠かせません。Plan(計画)では「離職率を年間5ポイント下げる」「加算区分を2年以内に(I)へ引き上げる」など具体目標を設定します。Do(実行)で賃金改定を行い、研修や評価制度も連動させます。Check(評価)では毎月の離職率、残業時間、満足度アンケートをモニタリングし、改善効果を数値で確かめます。Act(改善)でフィードバックを踏まえて配分ルールや業務プロセスを見直し、次の計画に反映します。この循環を半年〜1年単位で繰り返すことで、処遇改善を一過性ではなく「文化」として根付かせ、雇用安定化を継続的に実現できます。

高齢化社会における介護職の需要増加

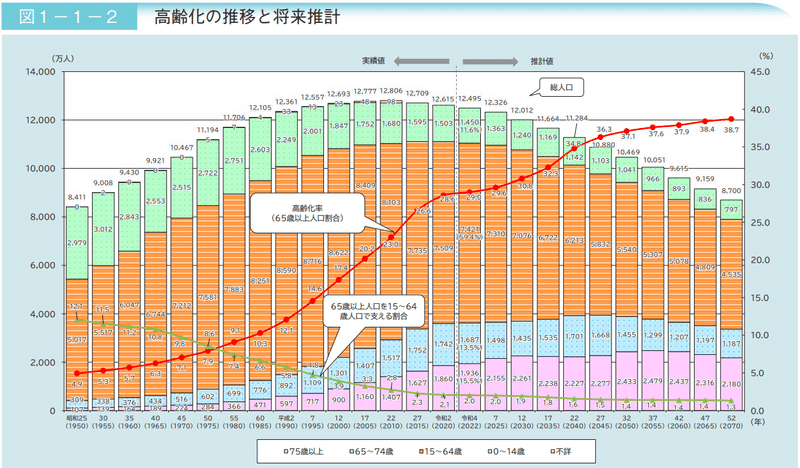

内閣府が公表した「令和5年版高齢社会白書」によると、日本の高齢化率(総人口に占める65歳以上の割合)は1980年の9.1%から2023年には29.1%にまで上昇しました。さらに将来推計では2035年に33.7%、2040年には35.3%へ達すると見込まれており、高齢者人口は約3,900万人規模に膨らむ計算です。高齢者一人当たりが利用する介護サービス量がほぼ横ばいでも、単純に利用者母数が拡大するため、介護給付費は2022年度の約11.7兆円から2040年度には約19.8兆円へ増加すると試算されています。こうした数字は、介護職の需要が今後20年で質・量ともに飛躍的に伸びることを端的に物語っています。

需要の拡大は同時に介護職員不足を深刻化させます。厚生労働省の「介護分野の就業実態と就業促進に関する研究」によれば、2022年度の介護職全体の有効求人倍率は3.47倍で、全職種平均1.29倍の約2.7倍です。地域別に見ると、東北地方の訪問介護員は6倍超、九州北部の特養介護員は4倍超という極端な売り手市場が続いています。2025年度には約32万人、2040年度には約69万人の介護人材が不足するとの推計もあり、事業所間の人材獲得競争は、ますます激しくなるでしょう。

高齢化が進むにつれ、介護サービスも多様化が加速しています。在宅ニーズに応える訪問介護や定期巡回・随時対応型サービス、重度化リスクに備えた看取り対応型小規模多機能、BPSD(認知症による行動・心理症状)に特化したユニット型グループホームなど、提供形態が分化・細分化しているのが現状です。こうしたサービスを維持・拡充するには専門性の高いスタッフ配置が必須ですが、人件費負担も増します。処遇改善手当は国が財源を持って賃金原資を確保し、経験・技能に基づくメリハリ配分を認めているため、多様化するサービスごとに必要人数を確保しやすく、質の担保と事業継続の両立を支える重要な役割を担っています。

爆発的な需要増に応えるには、従来の採用拡大施策だけでは限界があります。現場スキルを横展開するリスキリング研修、ICT導入を前提としたデジタル介護人材の育成、特定技能・EPA(経済連携協定)による外国人材の活用など、多面的な人材戦略が不可欠です。処遇改善手当で賃金水準を底上げすることで、これら施策への投資余力が生まれ、離職防止や定着促進も同時に図ることができます。読者である経営者・管理者の皆様には、短期の採用対策にとどまらず、処遇改善手当をテコにした中長期的人材ポートフォリオの構築を意識し、将来の介護需要拡大に備えた持続可能な組織づくりを進めていただきたいです。

処遇改善手当が事業所に与えるメリット

加算区分(I)を取得した場合を想定し、特別養護老人ホーム(定員80人)が年間介護報酬3億円を計上しているケースでシミュレーションしてみましょう。加算率6.0%を乗じると年間1,800万円の追加収入となります。うち90%の1,620万円を介護職員へ賃金改善として充当し、残り180万円を社会保険料増分や管理費に振り向けても、営業利益率は2.5%→3.0%へ上昇します。原価率が高く利益が圧迫されがちな介護事業にとって、数%の利益率改善は資金繰りに直結するインパクトがあり、経営者の関心を強く惹きつけます。

処遇改善により従業員満足度が高まると、サービス品質指標(インシデント件数、ケアプラン遂行率など)が改善し、利用者満足度アンケートの平均スコアも上昇します。実際にあるデイサービス事業所では、従業員満足度が62点→78点へ向上したのに伴い、ヒヤリハット件数が月15件→9件に減少し、利用者満足度は4.1→4.6へ向上しました。その結果、稼働率は90%から97%へ上がり、月間売上が約280万円増加しています。このように「職員→サービス→利用者→売上」という好循環が現実に起きることが、処遇改善手当導入の大きなメリットです。

好循環の副産物として採用コストも削減できます。前述の事業所では、口コミとリファラル採用が増えたことで求人広告費が年間100万円から40万円に減少し、1名当たり採用単価も28万円→11万円に低下しました。処遇改善に積極的な姿勢は地域メディアや自治体の情報誌にも取り上げられやすく、結果としてブランド力が向上します。高稼働率を維持しながら人員確保競争で優位に立てるため、財務面とマーケティング面の双方で大きなリターンを得られます。

もっとも、加算取得に伴う申請書作成や賃金台帳の整備など事務負担を懸念する声もあります。そこで、勤怠・給与・介護記録を一元管理できるクラウド型基幹システムを導入し、加算区分別レポートや配分シミュレーションを自動で生成できる環境を整えると、総務担当者の作業時間を月20時間削減できます。電子申請API連携やログ管理機能を活用すればコンプライアンスも強化でき、監査対応コストや返還リスクを最小化できます。IT投資により「加算取得のメリット>運用コスト」を実現できる点も、経営者が見逃せないメリットです。

処遇改善加算の仕組み

加算取得の要件と基準

加算取得の根幹となる三本柱をまず整理します。

①【キャリアパス要件】─ 職位・等級ごとの賃金水準と研修体系を3水準以上で明文化し、職員が将来像を描けるようにすることが目的です。

②【月額賃金改善要件】─ 介護職員一人あたり平均で月額9,000円以上(区分によってはそれ以上)を賃金に充当し、待遇を底上げすることが求められます。

③【職場環境等要件】─ 休暇制度、メンタルヘルス、ICT導入など20項目の改善メニューの中から一定数を実施し、働きやすい職場づくりを推進することが狙いです。

三要件は「キャリア形成」「賃金改善」「環境整備」という役割分担で相互に補完し合い、総合的な処遇向上を実現するものです。実務で最初に取り組むべきは優先順位づけです。

- 研修計画の策定:キャリアパスと連動した年間研修カリキュラムを作成し、外部講師費用や受講時間の確保を先に決定します。

- 賃金台帳の整備:改善前後の賃金を比較できるようにフォーマットを統一し、資格・役職・雇用形態別に記録を残します。

- 職場環境アンケートの実施:全職員対象に匿名アンケートを取り、優先的に手を打つべき環境課題(休憩室、夜勤体制など)を抽出します。

- 改善項目のロードマップ策定:半年・1年・3年のスパンで実行計画を可視化し、ガントチャートで共有することで担当者が動きやすくなります。

- 証跡書類のテンプレート準備:就業規則改定案、研修出席簿、環境改善レポートなどをあらかじめ雛形化し、提出期限直前の慌ただしさを防ぎます。

監査や実地指導では「賃金台帳と実際の給与明細が一致しているか」「研修実績が計画通りか」「環境改善項目が掲示・周知されているか」が重点的にチェックされます。不備が発覚すると遡及返還や加算取り消し、最悪の場合は行政処分という重大なリスクがあります。返還額が数百万円規模に達するケースも珍しくなく、経営への打撃は大きいため、要件遵守は義務ではなくリスクマネジメントの一環と捉えるべきでしょう。

要件充足を円滑に進めるには内部プロジェクト体制が欠かせません。経営層がKPI(離職率▼%・加算区分アップなど)を設定し、総務・人事が制度設計と書類管理を担当、現場リーダーが研修受講管理と環境改善の実行主体となる三層構造が理想です。週次ミーティングで進捗を共有し、ガントチャートで遅延タスクを可視化するといった運営を行うとスムーズです。役割と責任を明確にすることで「誰が・いつまでに・何をするか」がブレず、結果として加算取得後も持続的な改善サイクルを維持できます。

加算率の区分とサービスごとの違い

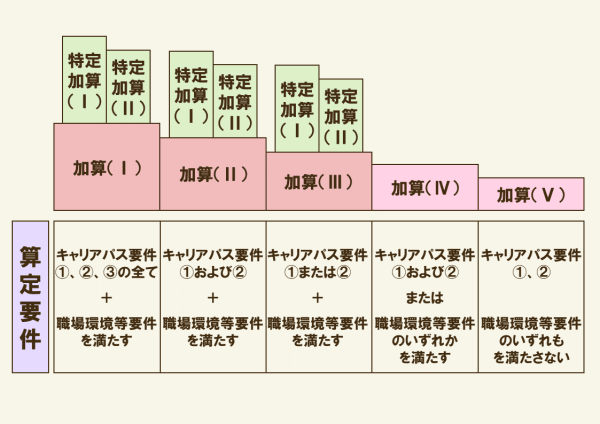

介護職員等処遇改善加算には区分(I)〜(IV)の4段階があり、区分(I)が最も高い加算率、区分(IV)が最も低い加算率となります。区分(V)は加算率なしです。代表的なサービス平均値で整理すると、区分(I)は賃金総額の概ね14〜16%、区分(II)は11〜13%、区分(III)は6〜8%、区分(IV)は2〜4%程度が上乗せされるイメージです。上位区分になるほど「キャリアパス要件を3水準以上で整備」「月額9千円以上の賃金改善を実現」「職場環境等要件を複数年で継続評価」など求められるハードルが高く、加算に充てる原資を職員へ厚く還元することが前提になるため高率設定になっている仕組みです。

一方、同じ区分でもサービス種別ごとに実際の加算率は微調整されています。例えば訪問介護は移動時間を含む拘束時間が長いことから人件費比率が高く、制度設計上加算率がやや高めに設定されています。反対に、特別養護老人ホーム(特養)は居住系施設で固定費が大きく、加算率は中程度に抑えられる傾向があります。通所介護や短期入所は営業時間・利用者数が日によって変動しやすい事情があるため、加算率を標準水準に設定しつつ、事業所が運営効率で調整できる余地を残す設計になっています。制度面では「職員1人当たりの処遇改善額を確保できるか」を軸に、サービス特性ごとに最適化しているわけです。

「自分の事業所はどのサービス区分で、どの加算率になるのだろう?」と迷ったら、次の判定ステップをたどると整理しやすくなります。ステップ1:提供しているサービスが居宅系か施設系かを確認。ステップ2:居宅系の場合は訪問系(訪問介護、夜間対応等)か通所系(デイサービス、デイケア)かで分岐。ステップ3:施設系の場合は入所定員が30名以上か未満かをチェック。ステップ4:訪問系・通所系は平均延べ勤務時間、施設系は夜勤体制の有無で最終区分候補を選ぶ。ステップ5:確定した候補に対してキャリアパス要件や賃金改善要件の充足度を採点し、(I)〜(IV)のいずれかに当てはめる──という流れです。紙でもホワイトボードでも、上記ステップをフローチャート形式で書き出すと、担当者同士の認識ずれが防げます。

複数サービスを運営する法人の場合、「加算率が高いサービスに人員や教育資源を集中し、得た加算原資で全体を底上げする」戦略が王道です。例えば訪問介護で区分(I)取得を目指し、そこから生まれるキャッシュフローで特養のICT投資や通所介護のリスキリング研修を賄うといった具合です。逆に、全サービスで一律に区分(III)を狙うと申請・運用負荷が分散し、最終的に十分な賃金改善ができない恐れがあります。サービスごとの収支構造をシミュレーションし、高加算率サービスを収益エンジンに位置付ける──そんなポートフォリオ思考が経営判断を後押しします。

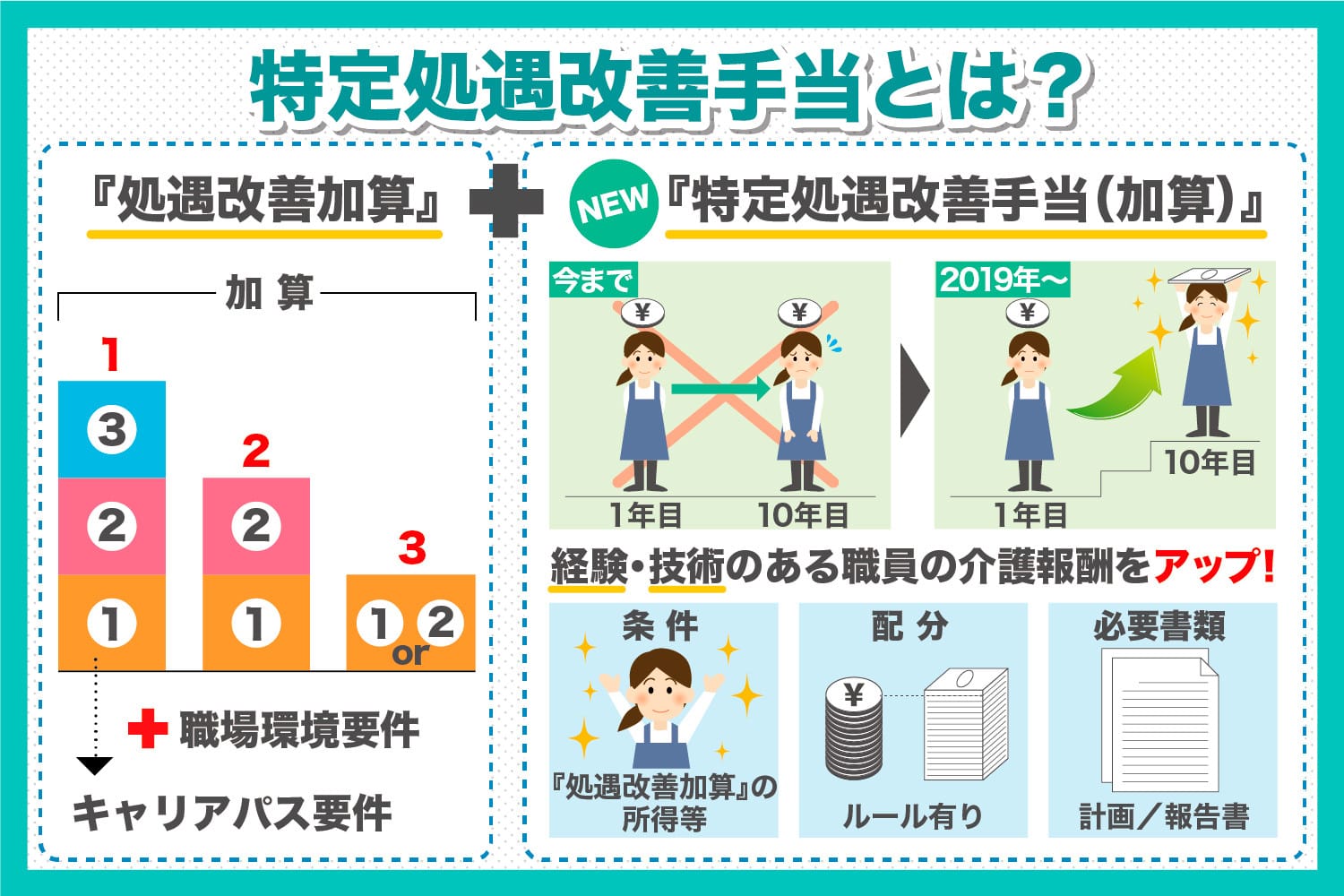

介護職員等処遇改善加算の一本化による変化

2024年6月の制度改正では、これまで別々に存在していた処遇改善加算、特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算の三つが「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。時系列で整理すると、2012年度に処遇改善加算が創設され、2019年度にはリーダー級職員を厚遇する特定処遇改善加算が追加、さらに2022年度の物価高対策としてベースアップ支援加算が時限的に導入されました。これらが2024年6月改正で統合され、加算区分(I)〜(IV)の4段階に再編された形です。複数の加算が入り乱れていた従来と比べ、制度の目的と財源を一本化して分かりやすくした点が大きな特徴と言えます。

一本化のメリットとしてまず挙げられるのが、届け出書類の簡素化です。旧制度では三つの加算それぞれに別様式の計画書・実績報告書を作成し、提出期限もずれていました。新様式では「処遇改善計画書」「実績報告書」が一区分で統合され、添付する賃金改善見込額表も一枚に集約されています。例えば、以前は処遇改善加算用の様式第9号、特定処遇改善加算用の様式第10号を別々に作成していたものが、改正後は「様式第1号」に一本化されました。また、加算区分は4段階に整理されたため、事業所は自社の要件充足度と加算率を照らし合わせて選択するだけで済み、複雑な組み合わせを検討する必要がなくなりました。

一方で、新制度にはメリットとデメリットがあります。プラス面は配分ルールの柔軟化で、経験・技能の高い職員へ重点配分しやすくなり、人材の成長投資に直結させやすくなりました。さらにパートタイマーも賃金改善の対象とすることが義務化され、短時間勤務者を含めた総合的な人材確保策として機能します。マイナス面としては、加算取得額が一本化に伴い増減するケースがあり、特定処遇改善で高加算を得ていた事業所は総額が目減りする可能性があります。また、パート賃上げ義務により人件費総額が想定以上に膨らむリスクや、配分の恣意性をめぐる職員間トラブルも懸念されます。

こうした変化に備えるには、給与・勤怠データを一元管理できるシステムを導入し、勤務時間、資格、経験年数といった配分根拠をリアルタイムで把握できる体制づくりが不可欠です。今後は環境要件の達成状況や研修受講率など、質的指標を加味した評価が追加される可能性も高いため、データ収集・分析の基盤を早期に整えておくことが重要です。更に、外部監査や第三者評価を組み合わせることで透明性を高め、不正リスクを低減しながら制度改定へ機動的に対応できる運用体制を整えるべきでしょう。

処遇改善手当の支給対象と範囲

介護職員と介護福祉士の役割

介護現場には資格要件を問わず従事できる「介護職員」と、国家資格である「介護福祉士」が存在します。介護福祉士は社会福祉士及び介護福祉士法で定められた専門職であり、身体介護・生活援助に加えて、介護過程の展開や家族支援まで法的に担うことが想定されています。一方、介護職員は資格を持たなくても就業できるため、利用者の食事や排泄など日常的ケアを中心に担当します。介護福祉士が配置されている事業所では、褥瘡(じょくそう)予防計画や服薬管理の指示を専門知識に基づいて行えるため、利用者ケアの安全性と専門性が高まります。

チームケアでは、資格の有無によって役割を分担し、互いの強みを生かすことが重要です。例えば、排泄介助を行った介護職員がバイタルサインや皮膚状態を観察し、CARE記録に入力します。その情報を介護福祉士がモニタリングしてアセスメントを行い、必要に応じてケアプランの変更をリーダー会議で提案します。さらに、介護福祉士は安全対策や身体拘束ゼロへの指導を行い、介護職員はマニュアルを活用して実践をブラッシュアップするといった循環が生まれます。このように責任の所在と専門性の発揮領域を明確にすることで、ヒヤリハット件数の削減やサービス品質の均質化が実現します。

処遇改善手当は、介護福祉士の資格取得を促す強力なインセンティブとして機能します。新制度では「経験・技能のある職員」への重点配分が推奨されており、多くの事業所が介護福祉士を上位等級に設定して手当額を1.2〜1.5倍程度厚く配分しています。例えば月額3万円の加算原資のうち、資格保有者に1万5千円、無資格者に1万円、残余を管理補助などに振り分けるモデルを導入すると、資格取得後の年収差が18万円以上に広がり、受験費用や研修時間を自己投資するモチベーションが高まります。これにより資格取得率が上がり、結果として加算区分のアップグレード要件(経験・技能要件)も満たしやすくなる好循環が生まれます。

今後は介護福祉士に加えて、認知症ケア専門士やサービス提供責任者といった上位資格・ポジションの需要が高まります。事業所としては、①資格別に手当を段階設定する、②役職だけでなく専門スキルに応じた横断的キャリアパスを整備する、③研修費用を処遇改善加算から一部補助する、という三本柱でスキル開発を後押しする賃金体系が効果的です。また、ICT活用やリハビリ特化型サービスなど新領域で活躍できる人材を育てることで、将来的なサービス拡大と収益向上にもつながります。

パートタイマーや派遣社員も対象に

2024年6月にスタートした介護職員等処遇改善加算の一本化では、非正規雇用であるパートタイマーや派遣社員も原則として賃金改善の対象に含まれました。介護現場では職員の約3割が非正規と言われ、多様な働き方が常態化しています。短時間勤務を希望する子育て世代やダブルワーク層が増えるなか、制度側が雇用形態を問わずに支援する方向へ舵を切ったことで、人材流動性の高い業界の実態と制度がようやく一致した形です。

賃金改善額を時給で算出する場合は「時給換算額 = (月額賃金改善額 × 12か月) ÷ 年間総労働時間」という計算が基本となります。たとえば加算区分(II)を取得し、月額1万2,000円の改善原資が確保できたケースを想定しましょう。年間総労働時間を1,800時間とすると、1万2,000円×12÷1,800時間=1時間あたり約80円の上乗せが可能です。時給1,100円のパート職員なら実質1,180円へアップし、同業他社との差別化に十分なインパクトを与えられます。

非正規でも処遇改善を受け取れる環境が整えば、働く立場の柔軟性と生活安定が両立し、「週3日だけ」「夕方まで」など多様なシフト希望に応じた採用がしやすくなります。結果としてシフト欠員率の低下、突発的な業務負荷の軽減、サービス品質の安定といった効果が期待でき、既存職員の負担も軽くなります。実際に導入後3か月で応募数が1.5倍、欠員補充コストが20%削減された事業所も報告されています。

派遣社員に賃金改善を適用する際は、労働者派遣法(派遣元が労働者を派遣先に配置する仕組みを定めた法律)に基づく契約単価の見直しが必要です。派遣会社と更新交渉を行う際には、①加算額が派遣スタッフ本人に還元されているか、②手数料率が過大でないか、③派遣先責任者と派遣元管理者のダブルチェック体制が取られているか、を必ず確認しましょう。契約書に「処遇改善加算相当額は派遣スタッフの賃金へ全額充当する」旨を明記し、月次で給与明細を共有してもらうとトラブル防止に役立ちます。

支給対象外となる職種の例

介護職員等処遇改善加算の対象となる「介護職員」とは、厚生労働省通知(令和6年2月29日老高発0229第1号)で定義される「利用者の入浴・排せつ・食事などの介護に直接従事する者」を指します。逆に言えば、マネジメント業務が主となる管理職や施設長、医療的ケアを専門とする看護師・医師、レセプト処理や経理を行う事務職などは〈直接介護に従事しない職種〉として支給対象外です。また、介護保険法施行規則第104条の2においても「介護サービス従事者への賃金改善に充てること」を要件とするため、職務内容が直接介護に該当しない場合は加算原資を充当できない根拠となります。

対象外の具体例としては、管理栄養士・栄養士、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)、ケアマネジャー(介護支援専門員)、生活相談員、機能訓練指導員、診療放射線技師、送迎専門ドライバーなどが挙げられます。判断が微妙になるのは兼務ケースで、たとえば理学療法士が機能訓練の合間に食事介助を行う場合です。このような〈部分従事〉については、勤務時間のうち直接介護に充てた割合をタイムシートで区分し、介護職員としての従事割合が一定基準(通知上は概ね50%以上が目安)を上回る場合のみ、該当時間相当分に限って対象とする運用が一般的です。

支給対象外職種のモチベーションを維持するには、独自手当や福利厚生ポイントなど事業所独自のインセンティブを設ける方法が有効です。たとえば「事務専門手当」「リハビリ支援手当」「業務効率改善表彰」など職域ごとの成果に連動した報酬を新設し、処遇改善加算とは別枠で配分する設計が考えられます。さらに、外部研修受講費用の補助やキャリアアップ支援制度を整備し、専門職としての成長機会を確保することで、加算対象外であっても組織へのエンゲージメントを高められます。

もし加算原資を対象外職種へ不適切に配分すると、自治体監査で返還命令や加算停止処分を受けるリスクがあります。過去には架空の介護職員を計上して約800万円を返還した社会福祉法人の例や、判定基準の誤適用で年度末に一括返金を求められたケースが報道されています。加算額は全額が職員賃金改善に充てられる公的資金であることを再認識し、職種ごとの配分ルールを明文化・周知したうえで、給与台帳や勤務実績をダブルチェックできるガバナンス体制を徹底することが不可欠です。

処遇改善手当導入の効果

従業員満足度の向上

賃金改善がもたらすモチベーションアップ

ハーズバーグの二要因理論では、賃金や職場環境などの「衛生要因」を整えなければ不満が生じ、達成感や承認などの「動機付け要因」が高まることで初めて主体的なモチベーションが引き出されると説明されています。このフレームワークを介護現場に置き換えると、低水準の給与は離職リスクを高める不満要因となりやすく、処遇改善手当による賃金アップがベースを底上げすることで、初めて利用者に向き合う情熱や成長意欲といった動機付け要因を機能させる土台が整います。実際、厚生労働省の賃金構造基本統計によると、介護職の平均月収は全産業平均より約7万円低い水準にあり、この格差是正こそが職員のエンゲージメント向上の第一歩といえます。

賃金を「心理的インセンティブ」に変えるには、金額を明示的に可視化し、正当な評価と結び付ける工夫が必要です。たとえば、処遇改善による増額分を給与明細で専用項目として表示すると、「自分の努力が報われている」という実感を得やすくなります。また、人事評価制度と連動させ、資格取得やサービス品質指標(転倒ゼロ、認知症ケア計画達成率など)を達成した際に加算を上乗せする仕組みを導入すると、職員は評価基準を具体的な行動に落とし込みやすくなります。こうした仕組みを導入した首都圏の特養では、導入初年度で資格取得者が前年の1.8倍に増えたという報告もあります。

モチベーションが高まると、利用者対応にもポジティブな変化が現れます。東海エリアのデイサービス事業所では、賃金改善後6か月間で「笑顔・声掛けの質」に関する利用者アンケートの肯定回答率が68%から82%へ上昇し、同時にヒヤリハット件数が月平均5件から2件へ減少しました。現場からは「給与が上がったことで心にゆとりが生まれ、利用者の小さな変化に気づきやすくなった」「人員が定着したことでチーム連携が取りやすくなった」といった声が上がっており、賃金改善が直接・間接にサービス品質を押し上げていることが分かります。

もっとも、金銭的報酬だけではモチベーションの持続性に限界があります。賃金改善と同時に、表彰制度やピアボーナス(職員同士の感謝ポイント)、スキルアップ支援など複合的なやりがい施策を実装することで、内発的動機を強化することが不可欠です。例えば、毎月の「ベストケア賞」を設けて成功事例を共有すると、承認欲求が満たされるだけでなく現場での学び合いも促進されます。さらに、キャリアパス支援として研修費用を全額補助すると、長期的な自己成長と組織貢献の両方を実感でき、モチベーションの好循環が形成されます。

職場環境改善による離職率の低下

厚生労働省「令和4年度介護労働実態調査」によると、介護職員の年間離職率は14.9%と全産業平均を約4ポイント上回っています。退職理由の上位は「賃金が低い」が43.4%、「人間関係」が25.3%、「労働時間・休日が少ない」が24.8%で、この三要素が離職を引き起こす主因であることが数字から読み取れます。人材確保競争が激しい状況でこの離職率は事業所経営に直接打撃を与え、平均1名あたり約70万円といわれる再採用コストが財務を圧迫します。

処遇改善手当を導入する際は、金銭面の改善と同時に職場環境へ投資することで効果を最大化できます。具体的には、①リラックスできる休憩室の整備(仮眠用リクライニングチェアや無料ドリンク設置)、②タブレット記録や音声入力アプリを活用したICT化で1日あたり記録時間を平均30分削減、③固定のワークステーションを廃止したフリーアドレス制でコミュニケーションを促進、④夜間帯の複数人体制を実現するシフト最適化ツール導入により心理的負担を軽減、などが挙げられます。これらは比較的低コストで始めやすく、処遇改善加算の原資を活用すればキャッシュアウトを抑えつつ実装可能です。

環境改善の効果を可視化するためにはKPI管理が不可欠です。月次離職率を「当月離職者数÷月初在籍者数×100」で算出し、目標値(例:12%以下)と比較するほか、1年後定着率、平均残業時間、年次有給取得率、職員エンゲージメントスコアをダッシュボードで一元管理すると、改善サイクルを回しやすくなります。Google Looker Studioなど無料BIツールに勤怠システムのCSVデータを連携させれば、担当者でも30分程度で可視化が可能です。

複数の先進事業所にヒアリングした結果、離職率低下を成功させる共通要因は「経営層が先頭に立つ宣言」「職員参加型プロジェクト」「施策効果を毎月共有」の3点でした。例えば、休憩室のレイアウトやICT機器の選定を現場代表が主導し、意見を即時反映することで導入後の満足度が高まり、半年で離職率が18%から11%へ低下したケースがあります。こうした成功要因は規模やサービス形態を問わず再現性が高いため、読者の事業所でもタスクフォース設置→月次レビュー→改善提案募集という流れを取り入れることで、横展開が容易に進められます。

経験・技能のある職員への配慮

2024年6月に一本化された「介護職員等処遇改善加算」では、経験・技能を反映した賃金配分が明確に求められています。背景には、①熟練人材の流出防止、②高度ケアへのニーズ拡大、③同一労働同一賃金への政策整合性という3つの狙いがあります。厚生労働省は「経験10年以上の介護福祉士の離職率が平均より8ポイント高い」という統計を示しており、賃金でインセンティブを示さなければ業界全体の品質が維持できないという危機感が制度設計に直結しました。

具体的な配分手順としては、技能レベル判定シートと年2回の評価面談を組み合わせる方法が有効です。判定シートには「医療的ケアの実施可否」「新人指導件数」「認知症ケア研修修了状況」など10~15項目を5段階でスコア化し、合計点でA~Cのランクを付与します。面談では自己評価と上長評価のギャップをすり合わせ、最終ランクを確定。たとえば区分(II)を取得する事業所でAランクに+1.5万円、Bランクに+8,000円、Cランクに+3,000円を上乗せするといったルールを事前に文書化しておくことで、誰が見ても配分額の根拠がわかる透明性を担保できます。

こうした追加手当は、リーダー育成や専門サービス開発を加速させる効果もあります。あるデイサービスでは、Aランク職員の月額2万円アップと同時に「認知症対応リーダー手当」を新設した結果、半年で認知症ケア専門加算の取得に成功し、月間売上が7%増加しました。また、リハビリ特化型サービスにおいては、理学療法士と連携できる介護福祉士に+1万円を支給したところ、機能訓練メニューの充実で利用者単価が1日あたり400円上昇した事例もあります。高スキル職員への投資がそのまま事業拡大や収益向上に波及する好循環が生まれるわけです。

一方で、メリハリある配分は他職員との公平感を損ねるリスクも秘めています。その対策として、①制度開始前の全体説明会、②配分結果通知書の個別交付、③フィードバック面談での今後の成長課題共有、という3段階コミュニケーションを推奨します。説明会では配分ルールと目的を図解で示し、面談では次期評価基準を具体的に伝えることで「努力すれば自分も報われる」という納得感を醸成できます。さらに、年1回の職員アンケートで制度への満足度を点検し、回答結果を次年度の配分基準に反映させれば、透明性と公平性を両立したサイクルが定着します。

事業所の競争力強化

人材確保のための差別化要素

有効求人倍率3.0倍超が常態化している介護業界では、同じエリアで10施設以上が同時に介護職員を募集するような状況も珍しくありません。厚生労働省の「職業安定業務統計」(2023年度)によると、介護職の平均採用コストは1名あたり約45万円、応募から入職までに要する期間は平均78日とされます。この高コスト・長期間の採用活動が経営を圧迫するため、競合施設との差別化は“やるか・やらないか”ではなく“どこまでやるか”の問題になっています。

処遇改善手当を原資にした求人オファーの具体例を挙げると、例えば「初任給:月給25万円(処遇改善手当込み/昨年度実績+3万円)」「資格取得支援:介護福祉士登録費用全額負担」「ライフサポート手当:保育料補助上限3万円」などがあります。実際の求人票では「給与」欄に基本給と処遇改善手当を分けて明示し、注釈で「処遇改善加算I取得による上乗せ分」と説明することで、応募者が制度の恩恵を視覚的に理解できます。福利厚生面では「有休取得率82%」「夜勤明けは翌日休日の完全2連休」など具体的数値を盛り込むと、応募者が勤務イメージを描きやすくなります。

SNS広告や採用サイトを活用する場合は、単に「月給アップ!」と打ち出すだけでは他事業所の投稿に埋もれてしまいます。おすすめは①賃金②キャリア成長③働きやすさの三本柱をセットで訴求することです。例えばInstagramであれば、1枚目の画像に「月給25万円+賞与3.5カ月」とインパクトのある数字を配置し、2枚目で「リーダー研修費用全額負担」「ICT導入で記録作業を30%削減」などスキルアップと業務効率化の情報を掲載、3枚目で「育休復帰率90%」「週休3日OK」などライフバランスを紹介するカルーセル形式が効果的です。採用サイトでは職員インタビューを活用し、「処遇改善手当のおかげで家族旅行が毎年恒例になった」など具体エピソードを入れると信頼度が高まります。

差別化を持続させるには、四半期ごとに競合施設の求人票・SNS投稿をスクレイピングし、給与水準やキーワードをベンチマークする仕組みづくりが重要です。データに基づき「初任給がエリア平均より2万円高いか」「福利厚生項目が競合より3件多いか」などチェックリストを更新し、必要に応じて手当配分や訴求メッセージを見直します。処遇改善加算の区分変更や法改正があった際も、即座に制度アップデートを反映させるPDCAサイクルを設ければ、短期的な“話題づくり”ではなく、長期的な人材確保力として差別化を維持できるようになります。

処遇改善加算取得による収益安定化

モデルケースとして、特養100床・通所介護定員40名を運営し年間売上高が3億6,000万円の事業所を想定します。加算区分(II)を取得し、常勤換算25人の介護職員に対して1人あたり月額1万5,000円を賃金改善に充てると、月間加算額は375万円、年間では4,500万円に達します。結果として加算額は年間売上高の約12.5%を占め、売上原価に占める人件費比率を高める一方、営業利益を大きく押し上げるインパクトを持ちます。

4,500万円の加算収入はそのまま人件費に上乗せされるだけでなく、社会保険料や賞与も増えるため、実質は総人件費5,000万円超に相当しますが、介護報酬として国から確実に入金される点が資金繰りを安定させます。例えば毎月の運転資金に余裕がない中小規模法人でも、入金タイミングが読めることで短期借入依存度を下げられ、年間利息負担を数十万円単位で削減した事例があります。また、自己資金で150万円の業務効率化ICTを導入しても、加算額の一部を原資に充てることでキャッシュフローを圧迫せずに投資余力を確保できます。

収益とキャッシュフローの安定化は金融機関の評価にも直結します。加算取得後、営業CFが前年より4,000万円改善したケースでは、DSCR(債務償還年数を示す指標)が1.2から1.8へ上昇し、追加融資の金利が0.3%下がった例が報告されています。また、自己資本比率も着実に高まり、投資家や社会福祉法人評議員からの信頼性が向上しました。金融機関担当者からは「国費が裏付ける安定収入があるため返済リスクが低い」とのポジティブな評価が得られ、建替え資金や増床計画に必要な長期資金を有利な条件で調達できた実績があります。

もっとも、加算額だけに依存する単線型の収益構造は制度改定リスクを抱えます。そこで、デイサービスの保険外リハビリプログラムや訪問美容、宅配弁当など周辺サービスを展開し、多角化によって収入源を複線化する戦略が有効です。加算収入を原資に少額で試験的に新サービスを立ち上げ、採算が取れるものを拡大するラン&ビルド方式であれば、初期投資を抑えながらリスクを分散できます。結果として、介護報酬と新規事業のハイブリッドで売上ポートフォリオを組み、制度変更や利用率変動に左右されにくい経営体質を実現できます。

地域での信頼性向上

処遇改善に本気で取り組む姿勢は、自治体・医療機関・家族の評価を一気に引き上げます。たとえば埼玉県の中規模特養では、2024年6月の制度改定を待たずに全職員の時給を平均7%アップさせ、同時に夜勤手当も段階的に増額しました。その結果、担当行政の高齢福祉課が実施する年度監査で「地域標準を上回る好事例」として公式レポートに掲載され、近隣の基幹病院からは「退院後ケアの安心先」として紹介リストの優先順位が上がりました。家族会でも「賃金をしっかり職員に還元している施設は信頼できる」という声が多数を占め、口コミサイトの総合評価が4.0→4.6に急伸した実例があります。

高評価を一過性で終わらせないためには、透明性を伴う情報発信が不可欠です。同施設では、地域包括ケア会議で四半期ごとに「処遇改善進捗レポート」を配布し、①職員への配分総額、②配分方法(基本給・手当・賞与の比率)、③離職率・有給取得率などのKPIをカラーグラフで公開しています。また、施設入口にQRコード付きのウェブ版レポートを掲示し、家族や求職者がいつでも確認できる仕組みを用意。自治体主催の介護事業者ネットワーク勉強会でも資料を共有し、他事業者のベンチマーク対象となることで、地域全体の透明性向上に貢献しています。

こうした取り組みは具体的な数字として成果に表れています。同施設の年間紹介件数はレポート導入前の127件から192件へと51%増加し、うち地域包括支援センター経由の優先紹介が28件→67件へと2.4倍に伸長しました。さらに、紹介者1件当たりの成約率も73%→81%に改善し、空床ロスが年間36床日削減されたことで、収益ベースで約540万円のプラス効果を生み出しています。自治体側も「稼働率の高い優良施設」と評価し、モデル事業の公募情報を優先的に提供する好循環が生まれました。

信頼性向上を地域ブランディングへ昇華させるには、広報と処遇改善を掛け合わせた施策が有効です。具体的には、①地元紙に「職員給与アップとサービス品質向上」をテーマとした寄稿を行い専門性と社会貢献を同時にアピール、②地域夏祭りや健康フェアへの協賛でロゴ入りうちわや血圧測定ブースを設置し住民とのタッチポイントを拡大、③SNSで「処遇改善で笑顔が増えた現場」を動画発信し求職者にも訴求——といった多角的アプローチが効果的です。処遇改善という“事実”を広報素材として活用することで、「働きやすい=利用者にも優しい施設」というイメージが浸透し、採用・集客の双方で競合との差別化を持続的に強化できます。

介護サービスの質の向上

職員のスキルアップと業務効率化

処遇改善加算で得た資金を研修や資格取得支援に振り向けることは、単なる福利厚生ではなく将来の収益拡大に直結する投資戦略です。例えば常勤介護職員30名規模の通所介護事業所が加算区分(II)を取得すると、年間約1,200万円の加算収入が期待できます。そのうち10%を教育費として計上すれば120万円の予算が確保でき、介護福祉士国家試験対策講座(1人あたり5万円)を20名に提供しても十分に賄えます。資格取得率が高まれば平均基本給を上げやすくなり、職員満足度や採用競争力の向上にも波及するため、教育への先行投資は複利的な効果を生むのが特徴です。

教育投資を設備投資と組み合わせることで、質と効率の両立が可能になります。具体的には、タブレットでの電子記録システム導入と移乗補助ロボットを併用するケースが有効です。東京都内の特養では、タブレット入力により看護・介護記録時間を1日あたり45分短縮し、浮いた時間を利用者とのコミュニケーションに充てています。また、移乗補助ロボットを夜勤帯に配置したことで腰痛発生率が30%減少し、職員の欠勤日数も前年比で10日削減できました。ICTやロボットは初期費用が大きいものの、処遇改善加算を財源に充てれば負担を最小限に抑えつつ生産性を高められます。

こうしたスキルアップと業務効率化はキャリアパス要件の充足にも直結します。加算制度では「三水準以上の職位階層を設け、研修計画を紐づける」ことが求められており、職員が初任者→中堅→リーダーへと段階的に成長すれば区分アップの要件を満たしやすくなります。たとえばリーダー職員比率が25%を超えると区分(II)から区分(I)へ移行できる可能性が高まり、加算率が約1.3倍に上昇します。つまり「教育→スキルアップ→区分アップ→加算増→再投資」という好循環が確立でき、事業所全体の成長エンジンとして機能するわけです。

最後に、研修効果を現場に定着させるにはOJT(On the Job Training)とピアラーニングの仕組み化が不可欠です。OJTでは指導者と受講者のペアを固定し、1日15分のフィードバックタイムをシフト表に組み込むと習慣化しやすくなります。ピアラーニングでは経験年数や得意分野が異なる3〜4名を1グループに編成し、週1回のミニ勉強会を実施すると知識の水平展開が進みます。学習記録はクラウド共有フォルダにストックし、管理者がKPI(研修参加率、技術チェックリスト達成度)をモニタリングすると評価と給与・手当が連動できるため、学習意欲が持続します。こうした設計により、研修で得た知識を介護の質向上と業務効率化に確実に結び付けることが可能です。

利用者満足度への影響

東京都福祉保健財団が2023年に実施した「介護サービス満足度とサービス品質に関する全国調査」では、サービス品質スコア(職員応対、専門性、環境整備など5指標平均)と利用者総合満足度との相関係数が0.78に達し、品質が高いほど満足度が高まる傾向が明確に示されました。処遇改善手当で職員の賃金や働きやすさが向上すると、職員の意欲や余裕が生まれ、結果としてケアの質が底上げされるため、こうした統計的関係を強化する要因になると考えられます。実際、加算区分(Ⅰ)を取得し平均月額2万5,000円の賃金改善を行った特別養護老人ホームでは、翌年度のサービス品質スコアが前年度比で14%上昇し、満足度も12ポイント向上しています。

賃金改善後の現場では「おはようございます」の声掛けが全員に徹底され、食事介助でも利用者一人ひとりのペースを尊重する姿勢が目に見えて増えました。夜勤明けの職員が疲労で黙々と作業する光景は減り、代わりに転倒リスクが高い利用者に対して2人体制で移乗サポートを行うなど、予防的アクションが常態化しています。ある利用者の家族は「母の表情が穏やかになり、面会時の会話が弾むようになった」と語り、職員の声掛け頻度や笑顔の増加を具体的に挙げて変化を評価しています。

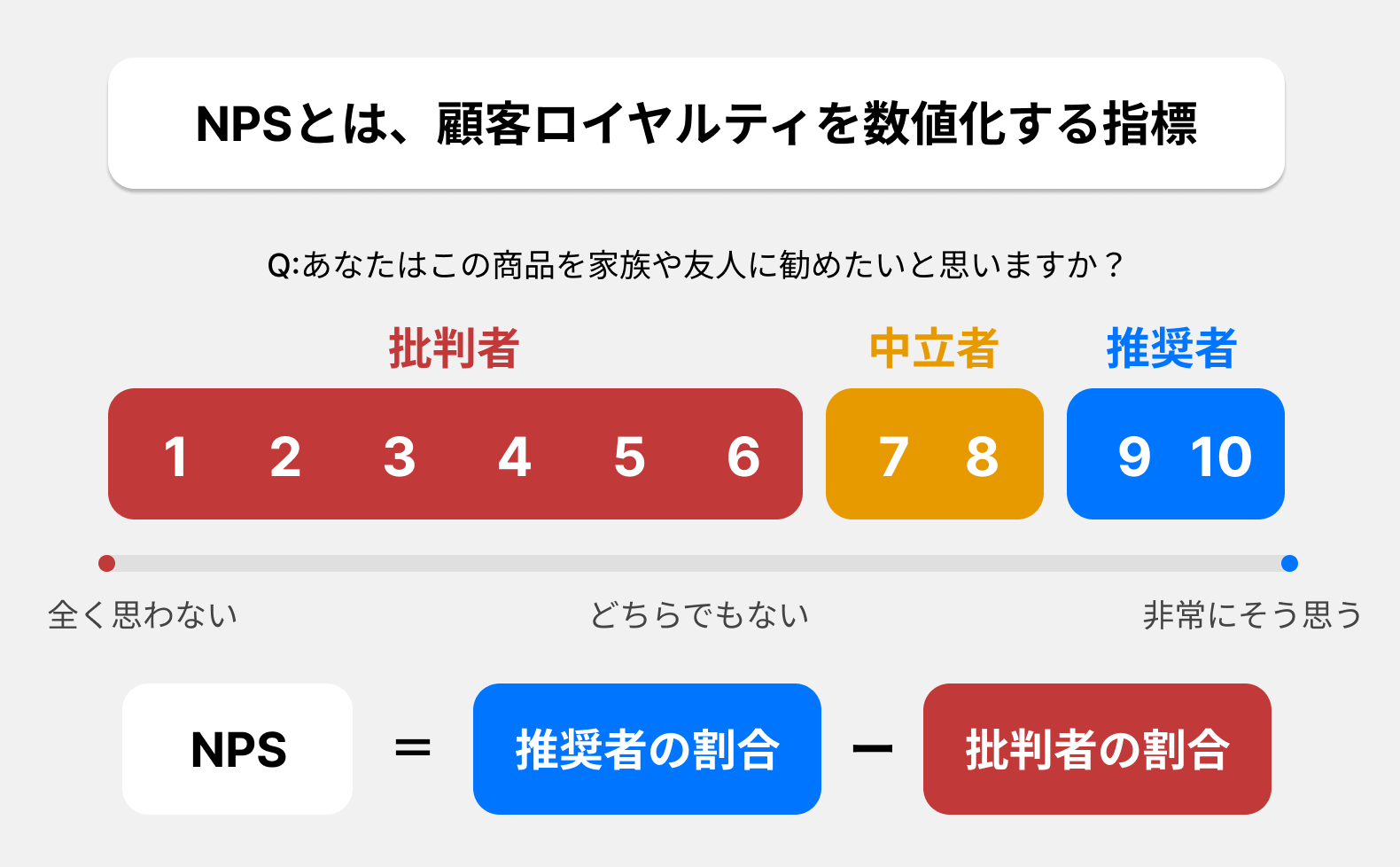

こうした変化を定量的に把握するには、毎月集計する満足度調査票に加えてNPS(ネット・プロモーター・スコア)を活用する方法が有効です。NPSは「この施設を家族や友人に勧める可能性はどのくらいですか」というシンプルな質問でリピーター度合いを数値化できるため、改善施策と結果をスピーディーに結び付けられます。調査票では「職員の対応が丁寧だった」「相談しやすい雰囲気がある」など項目別に5段階評価を設定し、点数の推移をダッシュボード化すると、どの施策が満足度に寄与しているかが一目で分かります。

満足度が高まれば契約更新率が向上し、紹介や口コミ経由の新規問い合わせも増えるという好循環が生まれます。例えば前述の施設では、満足度12ポイント向上後に契約更新率が92%から97%に上昇し、口コミ紹介数は半年で1.8倍になりました。この結果、稼働率が98%まで回復し、加算以外の基本報酬収入も増加しています。つまり処遇改善→サービス品質向上→利用者満足度向上→経営指標の改善という循環モデルが機能すれば、事業所は安定的な収益基盤を確立できるだけでなく、さらなる職員還元への投資原資も確保できます。

長期的な介護業界の発展への寄与

処遇改善は、介護職の社会的地位を押し上げる起爆剤になり得ます。たとえば北欧のデンマークやスウェーデンでは、介護職の平均給与が国全体の平均賃金の80〜90%に達しており、世論調査でも「社会を支える専門職」として高評価を得ています。一方、日本では厚生労働省『賃金構造基本統計調査』(2023年)の両立支援関連職種比較によると、介護職員の平均賃金は全産業平均の約70%にとどまります。賃金ギャップを埋める処遇改善手当が浸透すれば、「介護=低賃金・重労働」というネガティブイメージを刷新し、若年層の志望動機を高める効果が期待できます。また、福祉国家として知られるフィンランドでは、職員処遇の底上げがメディア露出を通じて社会的評価の向上へ波及した実例もあり、日本でも同様の好循環を描ける可能性が高まります。

人材が安定的に定着し、サービス品質が向上すれば、介護保険制度の財政にもプラスが生まれます。離職率が10%下がると、再採用・教育コストが1人当たり平均60万円削減できるという民間調査結果があり、全国規模では年間数百億円規模の節約効果となります。さらに、経験豊富な職員が長く現場にとどまることで、医療的急変や事故の未然防止が進み、それに伴う医療費や保険給付費の増加を抑制できます。マクロ経済的には、こうしたコスト削減が社会保障財源の圧縮につながり、高齢化が進む日本の財政持続性を支える要因となります。処遇改善は単なる賃上げではなく、社会保障全体の健全化に資する投資と位置付ける視点が重要です。

次世代の介護イノベーションを実装するうえでも、処遇改善は欠かせない土台となります。たとえば介護ロボットやIoTセンサー、AI(人工知能)によるケアプラン自動生成など高度テクノロジーを現場に導入する際、操作研修を受けた職員が長期的に活躍してこそ投資回収が可能になります。さらに、地域包括ケアシステムを発展させた「地域共生モデル」では、介護・医療・福祉・ボランティアが横断的に連携しますが、中心となるのは現場を熟知した介護職員です。十分な賃金とキャリアパスが整備されていれば、彼らが行政やIT企業とのブリッジ役を担い、新サービス創出のエコシステムを形成できます。処遇改善はテクノロジー導入と地域連携の両輪を回す潤滑油と言えるでしょう。

こうした長期的発展を実現するには、事業所単体ではなく業界全体で協働するプラットフォームへの参加が鍵になります。介護福祉士会や全国老人福祉施設協議会などの業界団体、自治体が主催する地域介護連携会議、大学・専門学校との産学連携プロジェクトなど、オープンな場でベストプラクティスを共有することが重要です。読者のみなさんも、まずは近隣の勉強会やオンラインコミュニティに顔を出し、自社の処遇改善データや成功事例を発信してみてください。「自分たちの取り組みが業界を変える」という主体的な一歩が、介護職の未来と日本の超高齢社会の持続可能性を後押しする力になります。

\この記事を読まれている方に人気な資料です/

処遇改善手当導入の具体的な方法

賃金改善の実施方法

基本給の引き上げ

基本給を引き上げると、賞与や残業代など「基本給を基礎として算定される報酬」も連動して増加するため、職員は年間トータルで大幅な収入アップを実感できます。例えば月額基本給25万円を8%引き上げて27万円にすると、年間賞与(4カ月分想定)は8万円×4=32万円増加し、時間外単価も1,563円から1,687円へ上昇します。一方、事業所にとっては固定費が同率で膨らむ点がリスクです。人件費率が売上高の55%から60%に跳ね上がると、利益率は3ポイント前後低下するケースもあるため、財務シミュレーションによる耐久力確認が欠かせません。

引き上げ幅を決定する際は、①厚生労働省「賃金構造基本統計調査」や求人媒体データを用いた市場賃金比較、②職種別バンド(介護職BAND1=初任者、BAND2=実務者、BAND3=介護福祉士など)の設定、③人件費シミュレーション(加算原資×配分率×在籍人数)の3ステップで進める方法が実務的です。まず地域平均より5~10%高い目標水準を仮置きし、バンドごとにレンジ幅(例:BAND2=26万~29万円)を定義します。最後に、加算収入・稼働率・離職率のシナリオを複数パターン作成し、キャッシュフローが赤字転落しない安全域を確認すると、経営と現場の双方が納得できる引き上げ幅が見えてきます。

賃金テーブル改定では、既存職員と新規採用者の逆転現象を防ぐ公平設計が重要です。具体的には「横軸=等級、縦軸=経験年数」のマトリクスを作り、同一等級内の賃金差を2万円以内に収めるガイドラインを設定します。例:等級1(初任者)23~25万円、等級2(介護福祉士)26~29万円、等級3(ユニットリーダー)30~34万円。既存職員が新テーブル下限を下回る場合は経過措置として一律1万円を上乗せし、その後2年かけてテーブルへ収斂させるステップ方式を採用すると、不公平感を抑えながらスムーズに移行できます。

改定後は成果を数値で追跡し、PDCAを高速回転させると持続可能性が高まります。財務指標は「人件費率55%以下」「加算原資消化率95%以上」、人材指標は「離職率15%→10%」「採用応募数月10名以上」などKPIを設定し、四半期ごとにモニタリングします。会計システムと勤怠給与システムをAPI連携させて自動集計すれば、経営会議でリアルタイムに意思決定が可能です。目標未達の場合は、賃金バンドの再調整か別手当へのシフトなど是正策を即時検討し、基本給引き上げを長期的な競争力強化につなげましょう。

賞与の増額

賞与を増額する最大の魅力は、業績に連動させて柔軟に支給額を調整できる点にあります。基本給を上げると固定費が恒常的に増えますが、賞与であれば黒字期は手厚く、赤字が見えた際には最小限に抑えるなどキャッシュフローを守りながら従業員還元ができます。例えば年間売上3億円、営業利益率5%の中規模デイサービスの場合、利益1,500万円のうち30%を賞与原資に回してもキャッシュアウトは450万円にとどまり、残りを設備投資や運転資金に確保できます。金融機関も賞与増額は固定費化しないため、自己資本比率やDSCR(Debt Service Coverage Ratio:元利返済能力)を悪化させにくいと評価する傾向があります。

支給原資をどう作るかはルール化が肝心です。モデルケースとして「処遇改善加算額の50%を賞与原資、50%を月例給与に配分する」方式がよく採用されます。月間加算収入が120万円の特養であれば、年間1,440万円のうち720万円をボーナスに充当できます。社内規程には①原資の算定式、②支給月(例:6月・12月)、③個人配分の計算方法を明文化し、労働基準監督署へ届け出ておくと透明性が高まります。さらに「当期営業利益がマイナスの場合は支給率を▲50%まで減額可」など景気変動条項を入れておくと、経営側のリスクヘッジにもなります。

賞与を成果主義と両立させるには評価項目を具体的に設定します。たとえば①サービス品質KPI(Key Performance Indicator:主要業績評価指標)=利用者満足度スコア、②資格取得=介護福祉士・認知症ケア専門士の新規取得件数、③シフト貢献度=欠員時の協力シフト数などを使い、配点比率を40:30:30に設定する方法があります。評価は半期ごとに現場リーダーと管理者がクロスチェックし、結果を本人にフィードバックすることで納得感を高めます。評価シートを電子化し、クラウドで保管すると監査対応もスムーズです。

実際に賞与を増額した千葉県内の特養(職員70名)では、平均支給額が前年+18万円となった年度に離職率が22%→12%へ半減し、平均勤続年数は3.1年→4.0年に伸びました。現場アンケートでは「経営が成果を見てくれていると感じる」が82%、「今後も長く働きたい」が76%と高い数値を示しています。こうしたデータは翌年度の賞与設計を改善する一次情報になります。評価項目の達成度と支給額の相関を分析し、効果が弱い指標を入れ替えるなどPDCAを回すことで、賞与制度を年々進化させ、組織のエンゲージメントを継続的に高めることができます。

各種手当の新設や引き上げ

夜勤手当・資格手当・リーダー手当・オンコール手当・危険手当など、介護事業所で活用できる手当の種類は実に多彩です。たとえば夜勤シフトが過度に集中している場合は夜勤手当の単価を相場+20%で設定し、夜勤希望者を増やして負担を平準化する方法が有効です。介護福祉士や認知症ケア専門士などの有資格者が少ない事業所であれば資格手当を厚くし、学習意欲を喚起することでスキルミックスを高められます。ユニット型施設でユニットリーダー不足が課題なら、統率力を評価軸にしたリーダー手当を導入して主任候補のステップアップを促す、といったように課題別に手当メニューをカスタマイズすることで、限られた原資を最大限に活かすことができます。

新たに手当を設ける際は、支給基準を就業規則や人事制度ハンドブックに明文化し、誰が読んでも解釈が一致するようにしておくことが不可欠です。適用範囲を明確にしないまま実施すると「同じ夜勤回数でも手当が違う」といった不公平感が瞬時に広がり、モチベーション低下を招きかねません。また、手当の増設・増額は社会保険料や労働保険料の計算基礎に組み込まれるため、支給額の約15%前後が追加コストとして発生します。この影響を加味した上で、予算枠と持続可能性の両面から制度設計を行うことが重要です。

処遇改善加算を財源とする場合、財務管理をシンプルにするために「手当額=加算額×配分率」という連動スキームを設定すると管理が容易になります。例えば月間加算額が120万円、夜勤手当への配分率を20%に設定した場合は夜勤手当原資が24万円となり、夜勤回数延べ60回なら1回あたり4,000円を支給できる計算です。資格手当やリーダー手当についても同様に配分率を定め、月次で実績を検証することで、原資オーバーや未消化を防ぎながら運用できます。

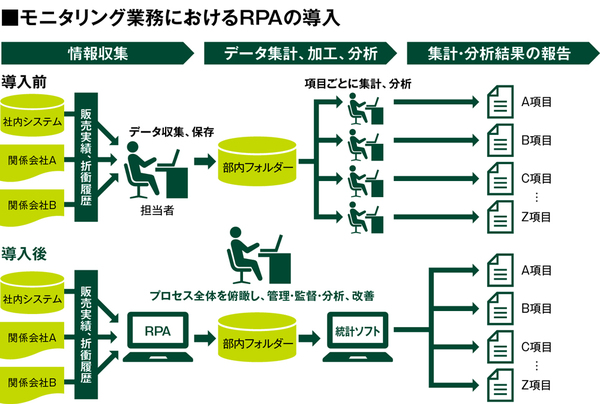

手当項目が増えると、給与計算の手作業が急増してヒューマンエラーのリスクが高まります。そこでクラウド型給与計算システムを導入し、夜勤回数や資格情報を勤怠データとAPI連携させれば、自動計算とチェック機能で事務負荷を大幅に削減できます。さらに、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を使って加算額と配分率を読み込み、各手当原資を自動仕訳するフローを構築すれば、経理部門の残業時間を月20時間削減した事例もあります。IT投資はコストではなく、複雑化した手当制度を安全に回すための保険と捉えると導入判断がスムーズになります。

職場環境等要件への取り組み

職員のキャリアパスの整備

キャリアパス要件を満たす土台として、職位を7段階で設計すると運用がしやすいです。例として「①初任者(入職1年未満)→②ケアワーカー→③サブリーダー→④リーダー→⑤主任→⑥副管理者→⑦管理者」という流れを設定し、各段階に求める実務経験年数・保有資格・期待役割を明文化します。例えばリーダー昇格には介護福祉士資格とチームマネジメント研修修了、主任にはさらに認知症介護実践リーダー研修や目標管理面談の実施経験を条件とするイメージです。グレードごとに基本給テーブルを3%ずつ上げるなど給与体系と連動させると、職員が次のステップの報酬を具体的に描けるためモチベーションが高まります。

研修と資格取得支援はキャリアステップと一体化して初めて効果を発揮します。図解イメージとして、縦軸に職位グレード、横軸に「必須研修」「推奨研修」「資格取得支援」「OJT担当」の4カテゴリを配置し、マス目に具体プログラムを埋め込むマトリクス表を作成します。例えばサブリーダー段階では「実務者研修」「感染症対策eラーニング」「プリセプターOJT」を必須に設定し、リーダー段階では「ファシリテーション技法」「認定特定行為研修」など高度な研修を追加します。資格取得費用は事業所負担率を段階ごとに高める(例:サブリーダー50%補助→主任80%補助)ことで自己投資の心理的障壁を下げ、成長イメージをより鮮明に示せます。

キャリアパス整備の効果は数字にも表れています。厚労省「介護労働実態調査」をベースにした自社分析では、キャリアパス策定から2年で離職率が19%から11%へ低下し、同期間の利用者満足度(5段階評価平均)は3.8から4.4へ上昇しました。さらに職員エンゲージメントスコア(eNPS)は―12から+5へ転換し、人材紹介会社経由の採用単価も27%削減。これらの成果が処遇改善加算(I)取得を後押しし、年間約1,500万円の加算収入増につながった事例が報告されています。数字で示すことで、キャリアパス整備が単なる書類対応ではなく経営インパクトを生む施策だと理解できます。

効果を持続させるには、キャリアパスを「作って終わり」にしないことが欠かせません。毎年4月と10月にレビュー会議を設け、DXスキルや新サービス担当など新たな職種・専門領域を追加するサイクルを作りましょう。アップデートには現場の声を反映させることが重要で、ワークショップ形式の意見交換や匿名アンケートを活用すると実務に即した改善案が集まります。経営層・総務・現場リーダーが参加するプロジェクトチームを常設し、改定案をKPI(離職率・研修受講率・加算区分)とひも付けて検証することで、キャリアパスは組織文化として根付き、処遇改善の好循環を将来にわたって維持できます。

メンタルヘルスケアの充実

厚生労働省「令和4年度 介護労働実態調査」によると、介護職員の67.1%が「腰痛などの身体的負荷」を強いストレス要因として挙げ、59.4%が「利用者・家族への感情労働」を日常的に感じていると回答しています。さらに、ストレス関連で年間に何らかの健康問題を理由に欠勤した職員は全体の23.6%に達し、欠勤1日あたりの平均コストは約1万5千円と試算されています。こうした数字は、身体的・心理的負荷の高さが離職や生産性低下へ直結している現実を示しており、メンタルヘルス対策を“福利厚生の一環”ではなく“経営課題”として位置づける必要性を浮き彫りにしています。

具体的な対策として、第一にEAP(Employee Assistance Program)外部相談窓口の設置が挙げられます。臨床心理士や産業カウンセラーが匿名で24時間対応し、プライバシーを確保しながら早期相談を促進できます。第二に年1回以上のストレスチェックを実施し、高ストレス者には面接指導や業務調整を速やかに行います。第三に管理者向けラインケア研修を必須化し、「傾聴スキル」「アンガーマネジメント」「早期シグナルの見つけ方」の3モジュールを4時間で学習させる事例が増えています。このほか、腰痛予防ヨガ講座、感情労働デブリーフィング(業務後15分のグループ振り返り)など、身体面と心理面を両輪で支えるプログラムを組み合わせることで相乗効果が期待できます。

実際に80床規模の特別養護老人ホームAでは、上記3施策を併用した結果、導入前18%だった年間離職率が12か月後に10%へ低下し、欠勤日数も職員1人あたり5.2日→2.8日に減少しました。導入コストは年間約120万円でしたが、人件費節減・採用広告費削減効果で約280万円を回収でき、ROI(投資利益率)は133%を記録しています。職員アンケートでは「仕事への不安感が減った」が72%、「相談しやすい職場になった」が65%とポジティブな声が多く、数値と感情の両面で改善が確認されました。

匿名性と継続性を担保するためには、スマホアプリ型のオンライン相談ツールやチャットボットを活用すると効果的です。「Well-being Hub」や「こころナビ」などは週次の気分チェックとAIによるアラート機能を備え、早期発見をサポートします。さらに、月1回の1on1ミーティングや感謝を伝え合う「サンクスカード」を制度化し、メンタルヘルスを“特別対応”ではなく“日常会話”に溶け込ませる文化づくりが欠かせません。経営会議で欠勤率・ストレスチェック高ストレス者比率をKPIとして定点観測し、施策のPDCAを回すことで、組織全体にメンタルヘルス重視の姿勢を浸透させることができます。

労働時間の柔軟化とワークライフバランス

短時間正社員や週休3日制といったシフト多様化は、介護業界でも一気に現実味を帯びています。日本看護協会の2023年調査では、介護施設の約28%が週休3日制を試験導入済みで、短時間正社員制度を採用している事業所は前年より11ポイント増の41%に達しました。背景にあるのは、子育て世代やシニア世代の就業ニーズの多様化です。特に「1日6時間×週4日勤務」「夜勤専従で月10回」など、ライフスタイルに合わせた契約形態が応募要件に含まれる求人は、常勤フルタイム募集と比べ応募倍率が約1.6倍高いというデータも報告されています。

柔軟化のアイデアをさらに広げると、①コアタイムなしのフレックスタイム制度、②時間単位で取得できる有給休暇、③ICT遠隔記録入力—たとえばタブレットでの音声入力や自宅からのオンライン記録追加入力—などが挙げられます。ただし導入ハードルも存在します。フレックスは労使協定の再締結と勤怠管理システム改修が不可欠、時間単位有給は同一労働同一賃金の観点から運用ルールを厳格にする必要があります。遠隔記録入力は個人情報保護対策としてVPN接続や端末制限が必須条件です。

こうした柔軟化施策と処遇改善手当を組み合わせることで、結婚・出産・介護といったライフイベントと仕事を両立できる環境が整います。例えば加算区分(I)を取得し、月額2万円の賃金改善を短時間正社員にも按分して支給するモデルでは、育児中の職員が保育料を賄いながら時短勤務を継続できるようになりました。結果として離職率が年間12%低下し、新規採用コストが半減した事例もあります。柔軟な労働時間設計と安定した報酬アップが相乗効果を生み、人材確保の強力な武器になるのです。

最適配置を実現するにはテクノロジーの活用が欠かせません。クラウド型シフト管理システムなら、職員がスマホから希望シフトを提出し、管理者はAI需要予測ツールで利用者の介護度・サービスプランを解析しながら自動で勤務表を生成できます。これによりシフト調整時間が従来比60%短縮し、過不足のない配置で残業時間も平均3時間/月削減したケースがあります。利用者サービス品質と職員満足度の両立—この二兎を追うためにも、柔軟な労働時間制度とデジタルシフト管理をセットで導入することが極めて重要です。

加算取得に必要な準備

キャリアパス要件の満たし方

キャリアパス要件で求められるのは「賃金が少なくとも3水準以上に分かれ、その昇格要件と連動した研修体系が整備されていること」です。具体的には①初任者水準(例:介護職員初任者研修修了レベル)②中堅水準(例:実務者研修修了、リーダー業務を一部担当)③上級水準(例:介護福祉士資格保有、チームマネジメントを担う)の三段階を基本にし、さらに④専門水準(ユニットリーダー研修修了、認知症ケア専門士など)を加えて四段階に広げても問題ありません。各水準ごとに「賃金テーブル」「必須研修」「評価基準」「到達目標」をひも付け、例えば初任者→中堅では月額+2万円、中堅→上級では+3万円など具体的な昇給幅を設定すると職員が歩むべき道筋を明確に認識できます。

自事業所の現状と要件を照らし合わせる際には、まず既存の賃金テーブル・研修プログラム・職位定義を一覧表で整理します。そのうえで「賃金水準が2段階しかない」「研修が義務化されていない」などギャップを洗い出し、①賃金テーブル改定②研修カリキュラム追加③昇格試験の導入――という三つの施策に落とし込みます。施策ごとにステップ(例:4月‐6月に制度設計、7月に説明会、10月本格運用)と担当部署(経営層、人事、教育担当)を明示したロードマップを作成し、半年から1年の期限で不足項目を解消する進行管理表を運用するとスムーズです。

客観的なキャリア進度を測るツールとしては「評価シート」と「人事考課制度」が欠かせません。評価シートには業務スキル・行動指針・資格取得・マネジメント能力などを5段階で採点する欄を設け、上司と自己評価の両方を記入できるようにします。人事考課は年2回実施し、評価点を賃金水準と直結させることで透明性を担保します。さらに、介護技術を動画で記録してチェックする技能テストや、利用者満足度アンケート結果を反映する多面評価を組み合わせると、主観に左右されない公平な判定が可能です。

実地指導でチェックされるのは「制度の存在」だけでなく「運用実態を示すエビデンス」です。具体例として①キャリアパス規程・賃金テーブルの最新版②研修計画書と出席簿③評価シート原本と電子データ④昇給決定の稟議書――をフォルダーごとにまとめ、紙と電子の両方で3年間保管することを推奨します。保存先サーバーにアクセス権限ログを残し、改ざん対策としてPDFにタイムスタンプを付与すると信頼性が高まります。監査前には内部チェックリストで書類欠落がないか確認し、担当者不在時でも第三者が説明できる体制を整えておくと、突発的な指導にも余裕を持って対応できます。

加算区分ごとの届け出手続き

区分(I)から(IV)まで共通して提出が求められるのは「介護職員等処遇改善計画書」「職員一覧表」「賃金改善見込み額の算定シート」「キャリアパス要件確認票」の四点です。加えて、上位区分になるほど「職場環境等要件実施状況表」「賃金改善実績報告書(前年分)」など証憑が増える点が要注意です。届出期限は年度当初に取得を予定する場合、毎年4月15日(15日が休日の場合は直前の平日)が原則ですが、新規指定や区分変更で年度途中取得を目指す場合は『取得を希望する月の前々月末』が締切になります。締切を1日でも過ぎると当該月からの加算受給が出来ず、翌月扱いになってしまうため、期日管理をグループウェアで共有しリマインドメールを自動送信するとミスを防げます。

電子申請はWAM NETにログインし、「介護職員等処遇改善加算等届出」を選択→サービス種別をプルダウンで選択→区分(I)~(IV)をチェック→様式データをアップロード→申請内容確認→送信、という6ステップで完了します。初めての担当者がつまずきやすいのは「添付ファイルサイズ10MB上限」と「半角カナ禁止」の2点です。画面キャプチャ例として「アップロード完了後に緑色の『✓』が表示されている状態」を社内マニュアルに貼り付けておくと、自己点検がしやすく安心です。

提出後は自治体から「補正依頼メール」が届くケースが約3割あります。想定される指摘事項は①職員数と勤務延べ時間の計算誤り、②加算率が賃金改善額に正しく反映されていない、③キャリアパス要件の研修実績が未添付、の三つがほとんどです。再提出を最小化するため、提出前に別担当者がクロスチェックする「内部チェックリスト」を用意しましょう。チェック項目例は『人数×平均勤務時間=延べ時間と一致するか』『計画書とExcel算定シートの数値が合致するか』『ファイル名が規定通りか』など10項目程度に絞り、印刷してサインオフを残すと監査時のエビデンスにもなります。

届出が受理された後は「処遇改善状況を掲示する義務」があります。具体的には本社および事業所内の見えやすい場所に『処遇改善加算取得状況と賃金改善方法のお知らせ』を掲示し、内容をウェブサイトにも同一文面で掲載します。掲示期限は受理後1か月以内、更新義務は年1回です。賃金改善額や配分ルールを公開することで職員からの信頼を高めるだけでなく、監査時に「透明性確保」を示す有効な証拠にもなります。掲示物はA3サイズで作成し、最終更新日と責任者名を明記することでコンプライアンスを担保できます。

配分ルールの策定と透明性確保

処遇改善加算を原資とする賃金配分ルールを設計する際は、第一に公平性、第二に説明可能性、第三に戦略的メリハリという三つの原則を軸に据えることが肝要です。公平性とは、職種や雇用形態を問わず同一労働同一賃金の考え方を尊重しつつ、法律で定められた配分対象範囲から逸脱しないことを指します。説明可能性は、経営層が職員に対して「なぜその配分率なのか」を具体的データで示せる状態であり、後日の監査や実地指導でも根拠資料を提出できることが求められます。戦略的メリハリとは、経験・技能のあるリーダー層に厚めの配分を行うことで組織パフォーマンスを底上げしながら、若手や非正規にも納得感のあるベースアップを同時に実現するという観点です。これら三原則を踏まえ、優先順位として①法令遵守、②賃金テーブルの整合性維持、③人材戦略との連動、④財務健全性確保の順で検討項目を整理すると、ブレない指針が明文化できます。

具体的な配分モデルとしては、均等配分、等級比例配分、成果連動配分の三方式が代表的です。均等配分は「総配分額300万円 ÷ 介護職員30名 = 1人当たり10万円」のようにシンプルで理解しやすい一方、技能差を反映しにくい欠点があります。等級比例配分では、例として初任者1.0、実務者1.2、介護福祉士1.5という係数を設定し、総係数45.0に対して300万円を按分すると、介護福祉士1名あたり約10万円、初任者1名あたり約6.7万円となり、資格価値を明確に示せます。成果連動配分では、個人評価スコア80点以上をA、60〜79点をB、59点以下をCとし、Aに配分率150%、Bに100%、Cに50%を適用する方法が考えられます。例えば総配分額300万円、標準配分額を5万円とすると、A評価者は7.5万円、B評価者は5万円、C評価者は2.5万円になり、成果志向を強調できます。このように数値例を用いて比較すると、自事業所の人員構成や評価制度に最適なモデルを選択しやすくなります。

透明性を担保するための手続きは、①ドラフト配分案の提示、②職員説明会の開催、③個別同意書の取得、④配分決定会議の議事録作成、という四段階で進めると効果的です。まずドラフト時点で加算額、配分基準、試算結果を示し、説明会で質疑応答を行います。次に、各職員から同意書を回収することで「説明を受け理解した」というエビデンスを確保します。最後に、決定会議で議論内容と承認事項を議事録に残し、経営者・労働者双方が署名することで、後日のトラブルや監査対応に耐えうる書類体系が完成します。これらの文書は最低5年間保管し、電子データ化してクラウドに保存しておくと検索性とセキュリティの両面で安心です。

配分後は、実績と評価を四半期ごとに集計し、社内ポータルや掲示板で公開する仕組みを設けると不透明感を払拭できます。公開項目として、①加算区分と総額、②配分モデル、③職種・等級別平均配分額、④従業員満足度アンケート結果などをセットにすると、職員は自分の待遇が妥当かどうかを客観的に判断できます。また、公開のタイミングでフィードバック面談を行い、配分ルールへの意見を吸い上げて次期計画に反映すると、エンゲージメントが持続的に向上します。さらに、KPIとして離職率、応募者数、サービス品質指標をモニタリングし、「透明性確保→信頼醸成→組織力強化」の好循環を定量的に検証することで、配分ルールの改善サイクルが定着します。

新制度「介護職員等処遇改善加算」のポイント

2024年6月からの一本化に伴う変更点

加算区分(I)〜(IV)の特徴

加算区分(I)〜(IV)は、加算率・取得要件・想定される事業所規模が段階的に高まる設計になっています。具体的には

【区分(I):加算率3.3%前後・要件=基本三要件のみ・職員30名未満の小規模デイサービスが典型】

【区分(II):4.5%前後・要件=キャリアパス要件の細分化と月額賃金改善要件強化・職員50名前後の中規模特養が中心】

【区分(III):6.0%前後・要件=経験・技能配分の明文化や研修実績提示が追加・職員100名規模の老健や多機能型法人が主な取得者】

【区分(IV):7.5%超・要件=外部監査証跡や第三者評価の導入を義務付け・職員150名以上の広域展開法人がターゲット】

という構図です。こうした違いを頭に入れておくと、自社に合った区分が直感的に選びやすくなります。

区分選択の判断は「要件充足度×加算額×運用負荷」の三軸で整理すると見通しが立ちます。たとえば職員40名・年間売上2億円の通所介護でシミュレーションすると、区分(I)では年間加算660万円、区分(II)では900万円ですが、必要な追加業務工数は区分(II)で月20時間増と想定されます。これを人件費3,000円/時間で換算すると年間72万円のコスト増で、差額240万円が純増益となる計算です。一方、区分(III)に進む場合は外部研修費や評価システム導入で初期投資150万円が発生し、初年度はトントン、2年目以降に黒字化する構造になります。このように数値化すると、経営判断の材料が明確になります。

上位区分を目指すロードマップは「①体制評価→②要件ギャップ解消→③取得申請→④運用定着→⑤次区分挑戦」の5ステップで描くと分かりやすいです。例えば区分(II)→(III)へは、eラーニング導入と賃金テーブル再設計に約6か月・投資200万円、(III)→(IV)へは人事評価クラウドと外部監査契約に追加12か月・投資500万円を見込むケースが多いです。投資回収期間を2〜3年に設定し、加算増分を原資に再投資するサイクルを組むことで、経営負担を抑えながら段階的にレベルアップできます。

最後に、区分が上がるほど配分ルールの柔軟性と監査リスクが変化する点にも注意が必要です。区分(I)・(II)は均等配分が前提で監査項目も少ない一方、区分(III)・(IV)では「技能・経験による差配可」が認められる代わりに、配分根拠資料や説明責任が厳しく問われます。実際にある法人では、区分(III)取得後に人事評価シートの不備を指摘され、加算返還を求められた事例もあります。こうしたリスクとのバランスを踏まえ、内部監査体制やドキュメント整備を計画に盛り込むことで、安心して上位区分へ挑戦できる体制が整います。

配分の柔軟性と経験・技能への配慮

介護職員等処遇改善加算の一本化に伴い、配分については「介護保険最新情報Vol.1197・別紙1 第2の3(4)」で、経験・技能を考慮した差別加算が正式に容認されました。同条では「職員ごとの経験、技能その他の事情を踏まえ、一定の合理的基準により賃金改善額を決定することを妨げない」と明記されており、従来の一律配分から大きく転換しています。これにより、長年現場を支えてきたベテランと将来性の高い若手に、メリハリをつけた賃金配分が可能になりました。

合理的基準を作成する際は、①実務経験年数、②保有資格数(介護福祉士・認知症ケア専門士など)、③リーダーシップ評価(チーム統率力、後輩育成実績)という3指標を設定するケースが多いです。例えば、経験年数10年以上を2ポイント、介護福祉士を1ポイント、リーダーシップS評価を1ポイントとし、合計ポイント÷全職員ポイント総和=配分比率とすると、総原資300万円で8ポイント保有者には300万円×(8/120)=20万円、3ポイント保有者には300万円×(3/120)=7万5千円を支給するなど、数値で透明性を担保できます。

こうした柔軟配分は、若手には「努力すれば自分も高い配分を得られる」という成長期待を、ベテランには「長年の貢献が正当に評価された」という安心感を与えます。心理的安全性が高まることで情報共有が活性化し、OJTの質が向上した事業所では、半年で離職率が15%→9%へ低下した事例もあります。組織全体が学習志向になり、サービス品質向上という副次的効果も得られる点が見逃せません。

もっとも、配分ルールは固定化すると形骸化しやすいため、ガバナンス体制の整備が欠かせません。具体的には、経営層・総務・現場リーダーで構成する「処遇改善委員会」を四半期ごとに開催し、評価指標の見直しや配分実績の検証を実施します。外部社会保険労務士による年次監査を組み合わせ、客観性を担保すれば職員の納得度も向上します。こうしたPDCAを回すことで、制度改定や事業環境の変化にも柔軟に対応できる持続可能な配分モデルを構築できます。

パートタイマーの賃金改善対象化

2024年6月の制度改定では、これまで対象外とされがちだったパートタイマーも処遇改善加算による賃金引き上げの恩恵を受けられるようになりました。背景には、正社員と非正規社員の賃金格差是正という政府方針と、子育てや介護と両立しながら働く多様な人材を確保したいという介護業界の切実なニーズがあります。実際、介護施設におけるパート比率は平均35%前後と高く、彼らの待遇を底上げしなければ人手不足は解消しないという判断が強く働いた結果です。

時給ベースの改善額を具体的にイメージしてみましょう。たとえば加算区分(II)を取得し、月額2万4,000円を賃金改善原資として受け取った場合、週30時間勤務のパート職員にはおおむね時給+200円相当を上乗せできます。夜勤を含むシフトに入る場合は、深夜割増25%と処遇改善手当を合算し、夜勤帯時給が1,800円から2,250円まで伸びる試算も可能です。土日祝の勤務や資格手当を加味すると、さらに+50〜100円の調整を行い、勤務実態に即した公平な配分が実現できます。

こうした賃金改善は採用市場にも即効で効果を示します。東京都内のある通所介護事業所では、求人票に「処遇改善手当込みで時給1,500円保証」と明記した途端、応募件数が前月比210%に増加し、採用単価が1人あたり12万円から7万5,000円へと大幅に低減しました。また地方都市の特養でも、ハローワーク求人の応募者男女比がほぼ1:9だった状況から、子育て世代の女性応募が1.6倍に増え、シフトの早朝帯と遅番帯が安定したという報告があります。

さらに、パート賃金の底上げをスターターとして正社員登用へのキャリアパスを明確に設計すると、処遇改善の効果を長期的な戦力化へつなげられます。たとえば「時給1,400円以上+資格取得支援」を1年目の目標とし、介護福祉士取得後には月給制正社員へ転換、処遇改善加算の上位区分取得に合わせて役職手当を付与するステップを設定する方法です。これにより職員は賃金アップだけでなく将来像を具体的に描けるため、組織への定着意欲が高まり、事業所側も慢性的な人員不足リスクを抑えつつ質の高いサービスを継続できます。

事業所が注意すべきポイント

不正利用防止と透明性の確保

処遇改善加算をめぐっては、過去に架空職員を台帳に追加して人件費を水増しし、その分を事業所が着服していた例や、加算額を支給後に「協力金」名目で回収したケースなど、摘発例が複数報道されています。例えば2020年度に東京都が実施した実地指導では、指摘事項の約12%が賃金配分の不正に関するものでした。こうした事例は返還命令や指定取消しだけでなく、利用者・地域からの信頼失墜や採用難を招くため、経営リスクは計り知れません。

リスクを回避するためには、まず社内の内部統制を強化することが不可欠です。給与計算と勤怠管理を別担当者がダブルチェックする体制、年1回以上の外部会計監査で帳簿と賃金台帳を照合する仕組み、そして給与システムの操作ログを保管し改ざん履歴を追跡できるIT環境が基本セットとなります。特に、処遇改善加算に関する科目を共通の勘定科目で管理し、仕訳の初期入力段階からアラートを出すワークフローを導入すると、ヒューマンエラーと意図的改ざんの双方を大幅に低減できます。

さらに、内部で把握しきれないリスクをカバーするために、外部通報制度と第三者監査の併用が効果的です。公益通報者保護法では、違法行為を通報した従業員への解雇・降格等の不利益取扱いを禁止し、損害賠償責任の免除も規定しています。ポイントは「匿名でも通報できる窓口」「調査結果を速やかに経営層へ共有」「改善策の進捗を通報者にフィードバック」という三段階フローを整備することです。第三者監査については、公認会計士や社会保険労務士によるサンプル検査で実効性を担保し、年次レポートを公表すると透明性が高まります。こうした仕組みを整えると、不正抑止だけでなく職員の信頼度が向上し、「自分たちの努力が正しく評価されている」という安心感が生まれます。その結果、モチベーションが高まり、ヒューマンタッチなケアや提案型サービスなどプラスαの業務行動が増える傾向があります。事業所としてもサービス品質が向上し、利用者満足度や口コミ評価が上がることで稼働率が改善する──この好循環が生まれる点こそ、透明性確保へ投資する最大のメリットと言えるでしょう。

職員への説明と合意形成

配分ルールを変更すると「評価基準があいまいではないか」「管理職だけ優遇されるのでは」といった不信感が噴出しやすく、説明不足が離職や士気低下の火種になります。特に介護現場は口コミが広がる速度が速く、一度生じた疑念は利用者家族にも伝播しかねません。したがって、制度導入そのものよりも、職員全員が納得できるプロセスを構築し、合意を得ることが経営リスクの最小化とサービス品質維持の要となります。

説明資料には「制度の目的・背景」「配分基準」「期待される効果」の三点を必ず盛り込みます。例えばスライド1枚目に制度概要を時系列図で示し、2枚目で配分比率を職位別円グラフ、3枚目で想定される月額アップ額を勤務時間帯別棒グラフにすると一目で理解できます。さらに、離職率低下や利用者満足度向上といったKPIがどのように改善するかをロジックツリーで示すと、数字と根拠が視覚的に結び付き、説得力が高まります。

合意形成の現場運営では、①全体説明会→②部署単位の少人数ミーティング→③個別面談の三段階構成が効果的です。全体説明会で大枠を共有した後、部署ミーティングで自職種に引き寄せた質疑応答を行い、個別面談で給与シミュレーションやキャリアへの影響を詳細に確認します。質問対応フローは「受付→専門担当者回答→FAQ更新→全体共有」のループをシステマチックに設計し、疑問が残らない状態を目指します。

合意後もフォローアップを怠ると「決まったまま見直されない」という不満が再燃します。四半期ごとに無記名アンケートを実施し、意見箱やオンラインフォームで随時提案を受け付けましょう。集まった声は制度改善提案会議で検討し、改定内容と理由を社内ポータルで公開すると透明性が保たれます。こうした継続的対話がエンゲージメントを高め、処遇改善の効果を最大化する好循環を生み出します。

長期的な運用計画の策定

処遇改善手当は「配る→終わり」では効果が一過性で終わってしまいます。持続的に従業員満足と経営指標を押し上げるには、少なくとも3〜5年を見据えた中期運用計画を立てることが欠かせません。例えば離職率を5年で半減させると決めれば、その期間に必要な教育投資や賃金テーブル改定を逆算できますし、設備更新やICT導入のタイミングも計画的に重ねられます。短期施策が点で終わらず、線として連続性を持つことで初めて、職員の期待と組織の信用が積み上がる仕組みが生まれるのです。

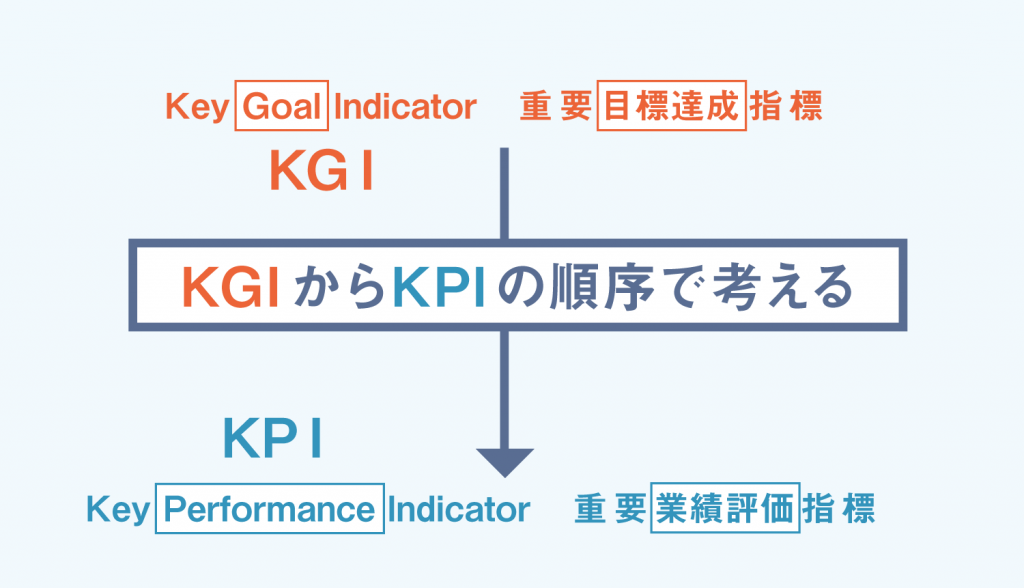

目標管理を行う際は、最上位ゴールとなるKGI(Key Goal Indicator:主要目標指標)と、その達成度を日常的に追うKPI(Key Performance Indicator:重要業績指標)をセットで設計します。例として「3年後までに離職率を15%→8%に低下」「加算区分をIIIからIIへステップアップ」をKGIに設定し、KPIには「四半期ごとの研修受講率80%以上」「年1回のエンゲージメントスコア70ポイント達成」など具体的で測定可能な数値を置きます。毎月の給与明細に添付する簡易ダッシュボードや社内ポータルのウィジェットで進捗を可視化すると、現場の当事者意識が大きく高まります。

計画を現実的なものにするには、財務計画・人員計画・設備投資計画を一本化したシナリオ別キャッシュフローシミュレーションが有効です。例えば①ベースライン(加算区分維持)②チャレンジ(区分アップ+夜勤手当増額)③リスク(利用者稼働率95%→85%)の3シナリオを用意し、3〜5年間の人件費率・EBITDA・運転資金を試算します。これにより「夜勤手当を月5,000円上げても固定費率は2%以内に収まる」「ICT導入費は減価償却5年でキャッシュフローに影響しない」といった意思決定の根拠が明確になります。

中期計画を机上の空論で終わらせないためには、組織文化としてのPDCAサイクルを設計する必要があります。四半期ごとに経営層・管理者・現場リーダーが集まる「処遇改善レビュー会議」を設定し、前期のKPI達成度と財務実績をチェックしながら次期アクションを決定します。Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)の流れをルーティン化し、改善提案シートを通じて全職員がアイデアを投稿できる仕組みを整えると、制度がトップダウンではなくボトムアップでも進化します。こうした仕掛けが、処遇改善を長期にわたって推進するエンジンとなるのです。

処遇改善手当導入の成功事例

成功事例1:賃金改善で離職率を低下させた事業所

基本給引き上げの効果

基本給を引き上げると、賞与(ボーナス)、退職金、事業所負担の社会保険料も同時に増えるため、トータル報酬は想像以上に膨らみます。例えば介護職員の平均基本給20万円を5%アップして21万円にした場合、年間4カ月分の賞与を支給する事業所ではボーナスが80万円→84万円に増額します。退職金を「最終月給×3カ月」で算定するモデルなら将来の支給額も60万円→63万円に上昇します。さらに社会保険料(厚生年金・健康保険など)の事業所負担分をざっくり15%とすると、年間負担は36万円→37万8,000円に拡大します。この試算を合計すると、1人当たり年収は320万円から334万8,000円に、つまり約4.6%(14万8,000円)アップします。

実際に基本給を底上げしたある特別養護老人ホーム(定員80名・職員数60名)では、導入前後で主要KPIが大きく改善しました。離職率は前年20%から9%へ半減し、採用応募数は1ポジション当たり月3.2名から6.5名へ倍増しました。平均勤続年数も3.1年から4.4年へ伸長し、チームの経験値が高まった結果、インシデント件数は1,000時間当たり2.3件から1.4件に低下しています。これらの数字は、基本給アップが「採用・定着・サービス品質」の三つを同時に押し上げることを裏付けています。

もちろん固定費が増えるため、財務リスクを放置するわけにはいきません。上記ホームでは人件費率が売上比58%→61%に上昇しましたが、稼働率が93%→97%に高まり、結果として営業利益率は1.8%から2.2%へ改善しました。人件費増加額と利益増加額を比較する費用対効果分析モデル(ROI=利益増/人件費増)では1.4を記録し、投資が十分に回収できていることが確認できました。加算収入や利用者増による売上向上をシミュレーションしたうえで、損益分岐点比率が安全圏に収まるよう複数シナリオを用意しておくと安心です。

最後に、基本給を上げたあとに忘れがちなのが人事評価制度のアップデートです。役割グレードを見直さずに一律増額すると、経験の浅い職員とベテランの差が縮まり、モチベーションの逆転現象が起きやすくなります。そこで「初任者→中堅→リーダー→管理者」の4段階評価を導入し、求めるスキル・責任範囲を明確化したうえで評価ポイントごとに賃金テーブルを再構築しましょう。評価面談の頻度を年2回から年4回へ増やしたり、フィードバックシートを電子化して透明性を高めたりすることで、運用負荷を抑えながら公平性と納得感の両立が図れます。

職員の定着率向上と業務効率化

厚生労働省の「令和5年度 介護労働実態調査」によると、処遇改善加算によって月額1万円以上の賃金が引き上げられた事業所では離職率が12.3%にとどまり、賃金を据え置いた事業所の17.8%と比べて5.5ポイント低い結果が報告されています。賃金が上がると生活の安定感が増し、将来のキャリア形成に対する安心感も高まるため、介護職員は転職よりも現職にとどまる選択を取りやすくなります。特に30代以下の若手層では、賃金改善の有無で離職意向が約1.8倍変動するという同調査のデータが示すように、給与条件が定着率に与える影響は顕著です。

定着率が上がると、まず新人教育や中途採用コストが大幅に削減できます。日本生産性本部の試算では、介護職一人を採用し戦力化するまでに平均60万円のコスト(求人広告20万円、OJT指導工数30万円、ユニフォーム・備品10万円)が発生するとされます。離職率を17.8%から12.3%へ5.5ポイント下げることで、年間10人採用規模の事業所なら約330万円のコスト削減に直結します。また、職員が長期在籍するほどチームワークと暗黙知が蓄積されるため、情報共有に費やす時間が1日あたり30分短縮し、結果として業務効率が約6%向上したという民間調査会社のフィールドレポートもあります。

さらに、賃金改善と並行してICTツールや業務標準化を導入することで効率化効果は飛躍的に高まります。たとえば宮城県の特別養護老人ホーム「あおぞら苑」では、処遇改善加算を原資にタブレット記録システムと見守りセンサーを導入し、紙記録の転記作業を廃止しました。結果として夜勤明けの記録入力時間が1シフト平均45分から15分へ短縮し、年間で延べ550時間の削減を実現。浮いた時間をリーダーによるOJTや個別ケアの質向上に充てたところ、利用者満足度アンケートの「職員対応」項目が3.8点(5点満点)から4.3点へ向上した事例があります。

こうした効果を持続させるには、定着率を可視化しながら迅速に打ち手を修正する仕組みが欠かせません。コホート分析で「入職後3か月・6か月・12か月」の残存率を追跡すると、離職が集中する期間と要因を特定しやすくなります。また、勤怠データやエンゲージメントサーベイをAI(人工知能)に学習させる離職予測モデルを活用すれば、ハイリスク職員を早期に把握し面談や配置転換でフォローすることが可能です。Power BIやLooker StudioなどのBIツールで月次レポートを自動生成し、経営層・現場リーダーが同じ指標を共有することで、賃金改善と業務効率化を両輪で回す継続改善サイクルが確立できます。

成功事例2:職場環境改善で従業員満足度を向上

キャリアパス整備によるモチベーションアップ

明確なキャリアステップが示されることで、職員は「自分にも達成できそうだ」という自己効力感(自分が行動を起こし、望む結果を得られると信じる心理)を得ます。自己効力感が高まると、人は外部からの報酬よりも内側から湧き上がる内発的動機(仕事そのものの面白さや成長実感)で動けるようになり、結果として主体的な行動が増えます。例えば「介護職員→リーダー→ユニット長→施設管理者」という4段階のキャリアパスを図示し、昇格条件や必要資格を具体的に提示すると、職員は現在地と次の目標を視覚的に把握でき、行動計画を立てやすくなります。

ある特養(定員100名)では、キャリアパス整備前のエンゲージメントスコアが100点満点中55点でしたが、導入後1年で72点に上昇し、離職率も18%から9%へ半減しました。特に「将来のキャリアに対する見通し」項目は+25ポイントと大幅に改善し、スキルアップ研修参加率も34%から68%へ倍増しています。厚生労働省が推奨する職場環境等要件の自己評価シートを活用しながら、定量・定性双方の指標を継続モニタリングしたことが成功要因として挙げられます。

個別支援プロセスでは、①年2回のキャリア面談で「3年後に目指す職位」と「必要資格」を言語化、②面談内容を基に目標設定シートを作成し、月次で自己振り返り、③リーダーがチェックイン面談で進捗を確認―というサイクルを回します。目標設定シートには「次の職位に必要な行動」を具体的に紐づけ、例として「認知症介護実践者研修の受講」「新人指導ログ週1回作成」などを記載します。面談の記録はクラウド共有し、本人・上司・人事が同じ情報を閲覧できるようにして透明性を確保します。

モチベーションが高まった職員はサービス創意工夫にも積極的です。例として、リーダー候補の職員が「嚥下機能が低下した利用者でも楽しめる行事食」を提案し、管理栄養士と協力してミキサー食をケーキ状に固めるレシピを開発しました。利用者満足度アンケートでは「食事が楽しみになった」と回答した割合が42%から70%へ向上し、家族からの感謝の手紙も増加。職員のやりがい→サービス品質向上→利用者満足→職員の誇り、という正の循環が生まれています。

職員間のコミュニケーション活性化

処遇改善加算を獲得した東京都内の定員100名規模の特別養護老人ホームでは、加算原資の一部をチームビルディング施策に充当し、職員同士の関係性を強化しました。具体的には、全職員を対象に1泊2日のオフサイト研修を実施し、レクリエーションとグループワークを組み合わせたプログラムを用意しました。初日のアイスブレイクでは部署横断の混合チームを編成し、ミッション型ゲームで協働体験を創出。2日目は施設ビジョンをテーマに職種別の課題を洗い出し、介護職・看護師・リハビリ職・事務職が互いの業務を理解し合う時間を設けました。実施後のアンケートでは「部署を超えた相談がしやすくなった」と回答した職員が82%に達し、月次のインシデント共有会議でも情報が迅速に報告されるようになりました。コミュニケーションはケアの質と安全性を高める生命線であり、離職率低下や利用者満足度向上にも直結するため、賃金改善と並行した投資価値が高いといえます。

こうした関係性を一過性で終わらせないために、施設ではSlackやLINE WORKSといったチャットツールを正式な情報共有基盤として導入しました。部署ごとにチャンネルを設けるだけでなく、「申し送り」「緊急対応」「バースデー祝福」などテーマ別のチャンネルを設置し、日常的なコミュニケーションを活性化。さらに、朝夕の申し送りを15分間のスタンドアップミーティングに統一し、「①前回の引き継ぎ事項②当日の重点ケア③リスク予兆」の3項目をホワイトボードに書き込むルールを設定しました。ツールとミーティングルールを組み合わせて仕組み化することで、口頭伝達の漏れが減少し、夜勤者から日勤者への引き継ぎミス件数は導入前の月平均7件から2件へと大幅に減少しました。

ただし、年代や職種のギャップが存在すると、ツールだけでは真の対話は生まれません。そこで活用したのがワールドカフェやリフレクションラウンドといったファシリテーション技法です。ワールドカフェでは「理想のケアを実現するには?」をテーマに小グループで20分間の対話を3ラウンド実施し、世代・職種をシャッフルすることで多様な視点を引き出しました。リフレクションラウンドでは、一人ひとりが利用者との成功体験を3分間共有し、他のメンバーは評価や批判をせずに「気づき」を付箋に書いて渡します。このプロセスにより、若手はベテランの暗黙知を学び、ベテランは若手の発想力を吸収できる双方向学習が成立。ファシリテーターはタイムキープと話題の深掘りを担い、全員が均等に発言できるよう介入する点が成功の鍵となります。

コミュニケーション活性化の効果を可視化するために、施設では年1回のES(従業員満足度)調査に加え、四半期ごとのミニサーベイを実施しています。導入初年度はESスコアが63から74へ11ポイント上昇し、ヒヤリハット件数は前年比で28%減少しました。これらの指標をダッシュボードで共有し、結果をもとにアクションプランを策定(Plan)、施策を実行(Do)、成果を評価(Check)、次の改善策を立案(Act)するPDCAサイクルを回しています。サイクルを継続することで、職員が自ら課題を提案し改善に参画する文化が育ち、組織全体のエンゲージメントが向上し続ける好循環が生まれます。

成功事例3:地域での信頼性を高めた事業所

処遇改善加算取得による競争力強化

処遇改善加算を取得している事業所は全国で90%を超え、取得済みであること自体はもはや差別化要素になりにくい状況です。そこで鍵になるのが「取得+α」戦略です。具体的には①上位区分(I)または(II)を目指して加算率を最大化し、実質的な給与水準を業界平均より月1万円以上上乗せする、②配分方法と実績を数値で開示し「透明性」をアピールして職員と利用者家族双方の信頼を獲得する、③加算財源を原資に休憩室改装や夜勤負荷分散シフトなど労働環境を抜本的に改革し、働きやすさでも抜きん出る——この三点セットが競争優位の起点になります。

差別化した強みは「採用・営業・資金調達」の三局面で活用可能です。採用では求人票の冒頭に「処遇改善加算(I)取得で平均給与+1.3万円」「残業10時間未満・週休3日選択可」と大胆に記載し、応募数を1.8倍に伸ばした事例があります。営業面ではケアマネジャー向けパンフレットに「加算原資を人員配置2:1で上乗せ、1日あたりケア時間15分増」を明示し、紹介率を20%向上させた法人が存在します。金融機関には「加算収入=年間売上の12%」「職員定着率92%」といった指標を提示し、低金利の運転資金枠を1.5倍に拡大したケースが報告されています。

実際に競争力強化が財務数字へ波及した事例として、A社(特養80床・区分(I)取得)の決算データを例示します。取得前年と比べて入居率は91%→97%、人件費比率は55%→57%とやや上昇したものの、加算収入+稼働率アップにより営業利益率は6.2%→9.4%に改善。EBITDAマージンも11.8%から15.1%まで拡大し、年間キャッシュフローは約3,200万円増加しました。結果として新館増築にあたり自己資本比率を41%維持したまま1億円の設備投資を実行できています。

このような成果を持続させるためのKFS(Key Factors for Success)は①制度・労務・財務を横断で管理する統合データ基盤、②職員代表を含むガバナンス委員会による配分・環境改善の半年レビュー、③経営陣がビジョンとKPIを毎月共有するオープンコミュニケーションの三つです。PDCAを高速で回すには、クラウド勤怠・BIダッシュボード・匿名意見投稿ツールを組み合わせた「デジタル×対話」型フレームワークを整え、変化を定量・定性の両面で捉えながら柔軟に制度をアップデートしていくことが不可欠です。

利用者満足度の向上と口コミ効果

利用者満足度が高まると、自然と口コミや紹介が増えるという現象は、サービス・プロフィット・チェーン(顧客満足がリピート率や紹介率を高め、最終的に組織の利益につながるという連鎖モデル)で説明できます。介護サービスの場合、身体介助や生活援助といった目に見える提供価値だけでなく、安心感や信頼感といった感情的価値が満足度を大きく左右します。満足したご家族が友人や地域包括支援センターに施設を推奨すると、新規利用者の獲得コストが下がり、収益改善が連鎖的に起こる仕組みです。

満足度を高める具体策として、まず接遇研修の強化があります。笑顔・声掛け・身だしなみといった基本動作をチーム全体で統一することで、利用者に一貫した安心感を提供できます。またパーソナルケア計画を細部まで作り込み、好みの食事や生活リズムを尊重した個別支援を行うと、「自分らしい暮らしができる」と実感してもらえます。処遇改善によって人員配置に余裕が生まれると、こうしたきめ細かなケアを実行する時間的ゆとりが確保され、満足度向上策が絵に描いた餅で終わらなくなります。

実際に口コミサイトやSNSの評価は入居率・利用率に大きな影響を与えます。介護情報サイト大手が公表した2023年データでは、星4.0以上を維持する施設の平均入居率は92%で、星3.5未満の施設(78%)と14ポイントの差がありました。さらに、Googleビジネスプロフィールで★評価が0.5上がると問い合わせ件数が約20%増加したという事業所の社内分析結果もあります。オンラインの評価は検索結果にも表示されるため、潜在顧客の第一印象を左右しやすく、もはや無視できない指標です。

ポジティブな口コミを促進する仕掛けとしては、利用者や家族が職員に感謝を伝える「サンクスカード」制度が有効です。掲示板や社内SNSにカードを貼り出すことで、感謝の連鎖と職員モチベーション向上の双方を実現できます。また、家族参加型イベント「ファミリーデー」を定期開催し、普段は見られない現場の様子やリハビリ成果を共有すると、家族の安心感が口コミに転化しやすくなります。効果測定の指標としては、レビュー数、平均★評価、紹介経由利用者割合などをダッシュボードで可視化し、月次でトレンドを追うと改善サイクルが回りやすくなります。