助成金・補助金の基礎知識

助成金と補助金の違いとは?

介護業界で活用できる助成金・補助金の種類

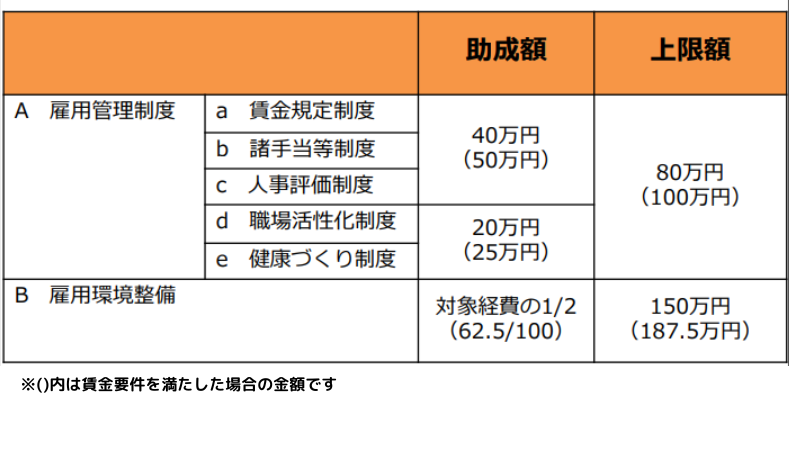

人材確保等支援助成金

人材確保等支援助成金は、介護業界で深刻化する人手不足を改善し、サービス品質と経営基盤を同時に強化することを目的に設けられました。厚生労働省の調査では、介護分野の有効求人倍率は全国平均で3倍を超え、都市部では4倍台に達しています。さらに離職率は16%前後と他産業より高く、慢性的な欠員が利用者満足度と収益性を押し下げる大きな要因となっています。こうした状況を踏まえ、助成金は「①採用拡大 ②定着支援 ③処遇改善」の3本柱を財政面から支え、2024年度予算では前年度比12%増の約180億円が組まれました。 助成金を申請できるのは、次の条件を満たす事業主に限られます。・雇用保険の適用事業所であること ・労働基準法や労働安全衛生法といった労働関係法令に違反していないこと ・就業規則を最新の法改正に合わせて整備し、労働基準監督署へ届け出ていること ・賃金台帳、出勤簿、雇用契約書などの労務書類を過去3年分保管していること ・過去5年間に助成金の不正受給がないこと――これらの要件を満たしていないと、審査段階で不支給となる可能性が高くなります。特に就業規則は毎年の法改正で更新が必要になるため、改定履歴と届出控えをファイルにまとめ、すぐに提示できるよう準備しておくことが現場実務の第一歩です。 支給の対象となる取り組みは、幅広く設定されています。代表例として、①採用活動強化=求人広告費や合同説明会参加費、②定着支援プログラム=メンター制度研修費や職員アンケート分析費、③処遇改善施策=資格取得支援や賃金体系見直しコンサル費などが挙げられます。東京都内の特別養護老人ホームA施設では、助成金1400万円を活用してSNS広告とオンライン説明会システムを導入した結果、採用充足率が55%から92%へ向上し、離職率も19%から11%へ減少しました。また、資格取得支援に投じた費用の約70%を助成金で賄えたことで、介護福祉士の比率が1年で12ポイント上昇し、処遇改善加算の上位区分も取得できました。 一方で、不支給となる主なリスクには「計画の未達成」「実績報告書の記載漏れ・証拠書類不足」「助成対象外経費の混在」があります。計画達成率が80%未満の場合は減額、50%未満では全額不支給となるため、KPIの設定は慎重に行うことが大切です。また、領収書の発行元名称が法人名と一致しない、タイムカードがIC化されておらず改ざんの懸念が残るなど、書類の不備が原因で支給保留になるケースも少なくありません。社労士や中小企業診断士といった外部の専門家に依頼すべきかどうかの判断基準は、①申請予定額が500万円を超える、②複数のコースを同時に申請する、③内部に助成金の実務経験者がいない――のいずれかに当てはまるかどうかです。専門家報酬を加味しても採択率と支給額が大きく改善する傾向があるため、費用対効果で検討すると安心です。

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、パートや契約職員など非正規雇用の割合が全産業平均より約15ポイント高いとされる介護業界において、人材定着とサービス品質の向上を同時に狙える魅力的な制度です。例えば、ある特養(定員80名)では職員の58%が非正規でしたが、キャリアアップ助成金を活用して30名を正社員化した結果、離職率が年間20%から11%に半減し、利用者アンケートの総合満足度も4.1→4.5(5点満点)へ向上しました。給与アップによるモチベーションの改善だけでなく、正社員の比率が高まったことでシフト調整がしやすくなり、利用者へのケアの品質も向上した好例と言えるでしょう。 助成金には複数のコースがありますが、介護事業所で活用度が高いのは「正社員化コース」「賃金規定等改定コース(旧:処遇改善)」そして「健康診断制度コース」の3つです。正社員化コースでは、6か月以上雇用した有期契約職員やパートを無期化・正社員化すると、1人あたり57万円(中小企業の場合、以下同)が支給され、企業内のキャリアパス策定とセットで実施するとより効果的です。賃金規定等改定コースは、資格取得や勤続年数に応じた昇給ルールを明文化して賃金を2%以上引き上げると、1人あたり最大9.5万円が支給対象となります。健康診断制度コースは、夜勤が多く健康上のリスクが高い介護職向けに、年1回の健康診断とストレスチェックを義務化すると、導入経費の半額(上限36万円)が支給される仕組みです。 支給額は「対象人数×基準額」で算定されるため、賃金テーブルを見直す際は、対象者の人数と引き上げ幅を事前にシミュレーションしておくことが大切です。たとえば、契約職員10名を正社員化する場合、基本支給額57万円×10名=570万円が見込めます。さらに生産性要件(売上高や付加価値額が3%以上向上)を達成すれば、1人あたり15万円が上乗せとなり、計720万円になります。賃金改定を行う際は、介護福祉士の資格取得後に月2万円昇給するなどステップ制を導入し、助成金の支給後も経営を圧迫しないよう、人件費率のシミュレーションを行っておくとよいでしょう。実務上は、就業規則・賃金規程の改定案を株主総会や労使協定の議事録とセットで準備し、申請書類に添付する流れです。 キャリアアップ助成金は毎年のように支給額や要件が改正されるため、常に最新の情報を把握できる体制づくりが欠かせません。厚生労働省の公式サイトや都道府県労働局のメールマガジンに登録しつつ、社労士や業界団体と情報共有会を月1回開催するなどして、法改正を見落とすリスクを減らせます。社内では、人事部門を中心に「助成金管理マニュアル」を作成し、要件変更時にはチェックリストを更新するルールを設定しましょう。さらに、給与システムや勤怠システムをクラウド化しておけば、改正時の計算式変更や証憑データの提出にも迅速に対応でき、申請漏れや返還のリスクを最小限に抑えられます。

IT導入補助金

介護現場のICT化を後押しする『IT導入補助金』は、政府が掲げる介護DX(デジタルトランスフォーメーション)政策の中心的な制度です。介護業界は記録業務やシフト調整などアナログな工程が多く、全国平均で1日あたり60分以上を紙の記録に費やしているという調査もあります。IT導入補助金を活用してクラウド記録ソフトやシフト自動作成ツールを導入すれば、記録時間を最大40%削減できるという報告もあり、経営効率の向上と職員の心身の負担軽減を同時に実現できるでしょう。生産性の向上が賃上げ原資の確保につながる点でも、この補助金は介護事業所の経営安定化に役立ちます。 申請区分は大きく「通常枠」と「デジタル化基盤導入枠」の2種類があります。通常枠はA・B類型に分かれ、補助率は1/2、上限額はA類型150万円・B類型450万円です。デジタル化基盤導入枠は補助率が最大3/4と高く、ソフトウェアは上限額350万円、PC・タブレットは1台あたり10万円、レジ・券売機は20万円まで対象となります。たとえば常勤職員20名規模の小規模な事業所であれば、クラウド記録ソフトとタブレット10台をセットにしたデジタル化基盤導入枠が使いやすいでしょう。一方、3施設以上を運営する中規模法人なら、シフト管理・給与連携・電子請求を一体化した基幹システムをB類型で申請し、最大450万円の補助を受けるモデルが採算ラインにのりやすいです。 対象ITツールを選定する際は、まずIT導入支援事業者(補助金の登録ベンダー)と打ち合わせを行い、自社の業務フローとツール機能の適合度をチェックします。次に、補助金の要件である「業務プロセスの可視化」や「業務間連携」を満たしているかを確認し、要件を満たさないことによる不採択のリスクを避けます。その上でROI(投資対効果)を試算し、導入費用の回収期間が2年以内に収まるかを判断基準とします。さらに、クラウド対応状況・サポート体制・API連携の可否を比較し、データ移行や将来のシステム拡張を想定した選択を行うことが失敗しない鍵です。 採択後は『事業実績報告書』と『効果報告書』を提出する義務があります。実績報告では契約書・請求書・支払証憑を時系列で整理し、差替えや追記が発生しないように電子データで一元管理するとスムーズです。効果報告書では、導入前後での記録時間、残業時間、離職率といったKPIを数字で比較し、「○○分の削減で年間△△万円のコストを圧縮できた」など、具体的な成果を示す必要があります。よくあるトラブルとして、ベンダー側の納品遅延や機器の設定不備でスケジュールが後ろ倒しになるケースがありますが、納品期限の30日前に進捗確認のミーティングを設定し、リスクを早めに把握することで回避できます。また、仕様変更に伴う追加費用は原則として補助の対象外となるため、契約書に無償で対応してもらえる範囲を明確にしておくことも大切です。

働き方改革推進支援助成金

介護業界の平均残業時間は月24.6時間、離職率は15.4%(厚生労働省「介護労働実態調査2023」)と、全産業平均を大きく上回っています。この長時間労働と高い離職率は、利用者サービスの質低下や採用コスト増を招くため、経営に直結する深刻な課題です。働き方改革推進支援助成金は、こうした構造的な問題にアプローチし、介護現場の労働環境を具体的に改善しながら人材の定着を図ることを目的としています。この助成金で対象となる施策は、「労働時間の短縮」「年休取得の促進」「健康確保の措置」「勤務間インターバルの導入」「労務管理ソフトの導入」など多岐にわたります。補助率は原則3/4、中小介護事業所で上限150万円(複数施策申請時は加算あり)と手厚い設定です。例えば、36協定見直しによる所定外労働の上限設定(コスト:社会保険労務士報酬30万円)、勤怠システム導入(コスト:60万円)、年休取得キャンペーンの社内研修(コスト:20万円)をセットで申請すると、合計110万円の経費のうち82.5万円が補助される計算です。このように複数施策を組み合わせて「総合パッケージ型」で申請すると、短期間で目に見える成果につながりやすくなります。 成功事例として、東京都内にある入所定員100名の特別養護老人ホームのケースがあります。この施設では、勤怠システムとAIによるシフト自動作成ツールを導入し、残業時間を月20時間から14時間へと30%削減しました。導入コスト140万円のうち助成金で105万円を受給したため、自己負担は35万円に圧縮。残業代削減効果は年間約260万円で、投資回収期間はわずか1.6か月です。その後、離職率も18%から12%に低下し、求人広告費の削減額まで含めると、ROIは800%を超えるという高い費用対効果が出ています。 助成対象経費には機器購入費、外部コンサルティング費、研修費、就業規則改定費などが含まれますが、領収書や契約書だけでなく、タイムカード・IC勤怠データ・研修参加記録といった証拠書類の保存が必須です。監査時に備え、1)紙と電子の二重保管、2)更新前後の勤怠データを比較できるフォルダ構成、3)担当者と管理部門による月次のチェックリスト運用、といった三層の管理体制を整えておくと、リスクを大幅に減らすことができます。労働環境の改善成果を数字で示しつつ、書類の整備を怠らないことが、助成金を安全かつ最大限に活用する鍵となります。

助成金・補助金の活用が介護事業所に与えるメリット

厚生労働省「介護労働実態調査(2023年)」によると、介護職の有効求人倍率は3.59倍、年間離職率は14.6%と依然高止まりしています。ところが、人材確保等支援助成金やキャリアアップ助成金を組み合わせて活用した事業所では、採用充足率が平均25%向上し、離職率は9%前後まで低下したという業界団体の集計があります。処遇改善やキャリアパス整備に直接投資できる資金を外部から確保できるため、給与水準・研修制度・福利厚生の強化を同時に進められる点が大きなメリットです。つまり、助成金は介護事業所の人材戦略に欠かせない「レバレッジ資金」と言えます。 設備更新やDX(デジタルトランスフォーメーション)でも、補助金は投資回収期間を短縮する強力な武器になります。例えば、IT導入補助金を活用してクラウド介護記録システムと見守りセンサーを導入した定員80名の特養では、総事業費600万円のうち420万円が補助対象となり、自己負担は180万円に圧縮されました。導入後1年間で記録作業時間が月160時間削減され、人件費ベースで年間約240万円のコストダウンを実現。自己負担額を10か月で回収し、その後は純粋な利益貢献に転じています。このように補助金は中長期の競争優位性を生み出す投資効率を大幅に高めます。 さらに、助成金や補助金の採択実績は金融機関の評価指標としても機能します。交付決定通知書や実績報告書は、事業計画の実行力と行政からのお墨付きを示す裏付資料になるため、信用格付けがワンランク向上した例も珍しくありません。日本政策金融公庫の融資ヒアリングでは「公的補助金を獲得できている=事業継続性が高い」と判断され、金利優遇や融資枠拡大につながったケースが報告されています。結果として、運転資金や設備資金の調達がスムーズになり、成長投資のタイミングを逃さずに済む好循環が生まれます。 助成金・補助金で得た資金を点ではなく線として活用すると、持続可能な経営モデルが構築できます。具体的には「人材育成→業務効率化→サービス拡充」の循環投資サイクルを3年スパンで設計し、各ステップで活用可能な公的資金をマッピングします。こうすることで、介護報酬改定による減収リスクが顕在化した場合でも、DXによるコスト削減や離職率低下による採用コスト圧縮がクッションとなり、収益性を維持できます。公的資金を巧みに組み込みながら内部留保を積み上げることで、将来的な施設改修や自費サービス開発にも余裕を持って着手できる体制が整います。\この記事を読まれている方に人気な資料です/

人材確保に役立つ助成金・補助金の活用方法

人材確保等支援助成金の具体的な活用例

対象となる事業主と条件

人材確保等支援助成金の受給対象となるには、まず介護事業主であっても一般の企業と同じく「雇用保険の適用事業所であること」「労働基準法・労働安全衛生法などの労働関係法令を遵守していること」が大前提になります。例えば36協定(時間外・休日労働に関する協定届)の未提出や未更新が発覚すると、申請途中でも即時不支給となるケースが多発しています。また、労災保険料の滞納や賃金台帳・出勤簿の不備も重大なリスクです。助成金をあてにして採用計画や設備投資を進めていた場合、要件未達によって資金調達計画が崩れ、キャッシュフロー悪化や採用中止に追い込まれる経営リスクがある点を認識しておく必要があります。 介護業界向けにはこれに加えて「介護保険事業所番号を保持していること」「直近の介護サービス情報公表制度において虚偽報告がないこと」「処遇改善加算もしくは特定処遇改善加算を取得済み、または取得予定であること」といった追加条件が設定されています。特に処遇改善加算の取得は、キャリアパス要件や職場環境等要件の整備状況が審査対象となるため見落としがちです。以下の実務チェックリストを用意しておくと安心です。①雇用契約書と就業規則にキャリアパス制度を明記しているか ②介護職員等特定処遇改善加算の職場環境等要件6区分に沿った取り組み計画書を作成済みか ③加算実績報告書と労働条件通知書の内容が整合しているか ④賃金改善に関する労使協定を締結し、労働基準監督署へ届出済みか――以上を申請前にセルフ点検するだけでも不備発見率を大幅に下げられます。 もし要件を満たしていない箇所が見つかった場合は、①現状分析→②改善計画策定→③運用・モニタリング→④再点検という四段階のロードマップで進めると効率的です。具体的には、就業規則にキャリアパス等級表が未掲載であれば、先に社内ワーキンググループを立ち上げ、モデル規程を参考にドラフトを作成します。そのうえで労使協議を経て労基署へ届け出ると並行して、給与システム側の等級マスタを更新し、賃金台帳が自動で新テーブルに連動するよう設定します。労基署から是正勧告が出ている場合は期日内に改善報告書を提出し、写しを助成金申請書類に添付して「法令違反の是正完了」を証明すると不支給リスクを大幅に低減できます。 なお、制度改正や加算要件の変更があった際は、ガイドライン改定日の翌日には情報を反映するスピード感が求められます。方法としては、①厚生労働省や都道府県のメールマガジン・RSSフィードに登録し自動通知を受け取る ②顧問社労士とクラウド共有フォルダで最新版の書式・様式を管理する ③業界団体の定例会やウェビナーに参加し質疑応答で疑問点を即時解消する――といった体制構築が効果的です。特に顧問社労士には、法改正情報だけでなく「自社の場合は何を直すべきか」「優先度はどこか」をアラート形式で示してもらうと、社内担当者の負荷を大幅に軽減できます。結果として申請準備のやり直しを防ぎ、助成金獲得までのタイムライン遅延を最小限に抑えられます。

介護職員の雇用促進における活用方法

求人広告に「助成金活用で働きやすさ向上」などのメッセージを添えることで、求職者の安心感と応募意欲を同時に高められます。具体的には、1)大手求人媒体で処遇改善策を詳述した企業ページを作成しクリック率を平均1.4倍に向上させた事例、2)Instagramで現場スタッフのインタビュー動画を配信しフォロワーからの応募比率を25%に伸ばした事例、3)県主催の介護就職フェアで「助成金による研修費全額補助」を強調したブースを設置し、当日エントリー数を従来比180%に増加させた事例などが代表的です。これらの取組費用(広告出稿料・動画制作費・出展料)は、人材確保等支援助成金(採用活動コース)で最大1/2が補填されるため、採用ブランディングを攻めの戦略として展開できます。 慢性的な人手不足を補う選択肢として外国人材の活用が拡大していますが、文化・言語ギャップへの投資を惜しむと定着せず逆効果です。特定技能やEPA(経済連携協定)の受入れに際しては、人材確保等支援助成金の「外国人材受入れ支援メニュー」を利用し、①求人票翻訳費、②生活オリエンテーション教材作成費、③日本語教育コンテンツ購入費などを賄うスキームが有効です。例えば、翻訳会社への発注額60万円のうち助成金で30万円、オンライン日本語研修10名分50万円のうち助成金で25万円を補填でき、自己負担を大幅に圧縮できます。これにより、導入1年目の離職率を国内採用並みの12%まで抑えたケースも報告されています。 採用後のフォローアップを助成金計画に組み込むと、早期離職リスクを未然に防げます。具体的には、入職後3か月時点で面談とPEST診断を実施し「業務理解度80%以上」をKPIに設定、6か月時点でエンゲージメントサーベイを行い「職員満足度スコア+10ポイント」を目標にする方法が効果的です。面談担当者の人件費や外部講師によるメンタルヘルス研修費は助成対象となるため、追加コストを気にせずフォロー体制を厚くできます。実際、これらの仕組みを導入した中規模特養では、1年以内離職率が27%から11%へ改善し、結果として採用コスト削減額と助成金受給額の合計が年間450万円の財務インパクトを生みました。 助成金の活用を求人広告に明記する際は「支給決定後に研修費を補助」など事実に基づいた表現に留め、労働条件の明示義務(職安法第5条の3)との整合性を確保することが重要です。「必ず支給される」「入社すれば一律〇万円支給」など断定的・誇大な文言は景品表示法違反や労使トラブルの原因になるため避けましょう。代わりに、採択実績や現在進行中の申請状況を数字で示し透明性を担保すると、求職者や家族、学校関係者からの信頼が高まります。また、社内外のステークホルダーに対しては、助成金の使途と効果を四半期ごとにレポート形式で開示し、ガバナンス強化とブランディングを同時に推進することが推奨されます。

職場環境改善への支援内容

腰痛・メンタルヘルス不調・人間関係のストレスは、介護職員の離職理由トップ3と言われています。厚生労働省の「介護労働実態調査(2023年)」では、腰痛に悩む職員が64.6%、メンタルヘルス不調を訴える職員が38.2%、人間関係に課題を感じる職員が34.1%と報告されています。こうした課題を放置すると欠勤・離職が増え、利用者サービスに直接的な影響が及びます。人材確保等支援助成金を活用すれば、腰痛対策機器の導入費やストレスマネジメント研修費を実質ゼロ~数割負担で賄えるため、経営側がコストを理由に改善策を先送りするリスクを大きく下げられます。 助成対象となる施策には、大きく「ハード面」と「ソフト面」があります。ハード面はリフトやスライディングシート、見守りセンサーなど設備投資が中心で、導入効果が即時かつ測定しやすい点が特徴です。一方ソフト面はメンタルヘルス研修やコミュニケーション研修、チームビルディング合宿など、人材開発を通じて職場文化を変える取り組みが並びます。優先度を判断する際は①職員の困りごとの深刻度、②費用対効果(ROI)、③助成金上限額とのマッチ度、④社内リソースの4軸で評価するとバランスが取りやすくなります。 導入プロセスは〈業者選定〉→〈試験導入〉→〈本格稼働〉→〈効果測定〉の4ステップが基本です。助成金申請前に見積取得と比較表作成を済ませておくと審査がスムーズに進みます。例えば4月に公募開始の場合、4月上旬:ベンダー3社にRFPを送付、5月上旬:デモ機で2週間の試験導入、5月下旬:効果速報を添えて申請書提出、8月:交付決定後に正式発注、10月:本格稼働といったタイムラインが一般的です。助成金の交付決定前に発注・支払いを行うと不支給となるケースがあるため、キャッシュフロー計画と発注時期の整合を必ず確認してください。 効果測定では「腰痛発症率」「職員定着率」「利用者満足度」の3指標を必須KPIに設定すると費用対効果が明確になります。腰痛発症率は産業医面談記録や整形外科受診件数で把握し、定着率は6か月・1年の在籍状況を追跡します。利用者満足度はNPS(推奨度)調査を年2回行い、導入前後の差分を比較しましょう。報告書には「KPIの定義」「測定方法」「数値結果」「改善ポイント」を簡潔にまとめ、グラフ化して添付すると審査官や金融機関への説明資料としても活用できます。翌年度以降の追加投資判断や処遇改善加算の申請エビデンスにもなるため、データ管理体制を最初から整備しておくことが重要です。 キャリアアップ助成金の活用で職員の定着率を向上

正社員化コースの概要

介護施設では職員の4割以上がパート・契約といわれ、慢性的な人手不足と高い離職率が経営を圧迫しています。正社員化コースを利用して非正規を正規へ転換した場合、厚生労働省のモデル試算では1年後の定着率が73%から88%へ15ポイント上昇し、生産性指標(利用者1人あたりケア提供時間)は平均8%向上したと報告されています。賃金の安定とキャリアの見通しが示されることでモチベーションが高まり、夜勤やリーダー業務を担う職員が増える点が大きなメリットです。 助成金を受け取るためには、対象従業員を6か月以上継続雇用していること、転換後に基本給または総支給額を3%以上引き上げること、社会保険に加入させることなどが主な要件です。このほか就業規則の転換制度明記、労働条件通知書の発行、評価制度の適用も必須です。不支給となりやすい事例としては、賃金アップ率が2.9%と要件未達、転換日から14日以内に届け出書類を提出していない、就業規則に「正社員転換制度」の条文が存在しない、といったケースが目立ちます。 実務プロセスは①対象者選定と意向確認面談、②人事評価制度の再設計と賃金テーブル改訂、③労働条件通知書・雇用契約書の交付、④転換実施日をもって人事異動辞令を発令、⑤転換後6か月経過時点で実績報告書を提出、という流れです。各工程で作成する書類は助成金申請フォーマットに直結しており、例えば評価制度の改訂内容は「賃金規程改定届」の添付資料となり、面談記録は「転換プロセス管理表」の裏付け資料として活用されます。時系列で進捗を記録しておくと、申請時の書類作成負荷を大幅に削減できます。 正社員化後のフォローアップも欠かせません。OJT計画を本人と上長で共同作成し、3か月ごとに進捗面談を設定すると離職防止効果が高まります。また、メンター制度を導入して先輩職員が相談役を担う体制を整えると、介護技術と組織文化の両面でスムーズに定着できます。これらの施策は助成金の対象外ですが、定着率がさらに5〜7ポイント上がるケースが多く、結果として経営コスト削減とサービス品質向上を同時に実現する投資となります。

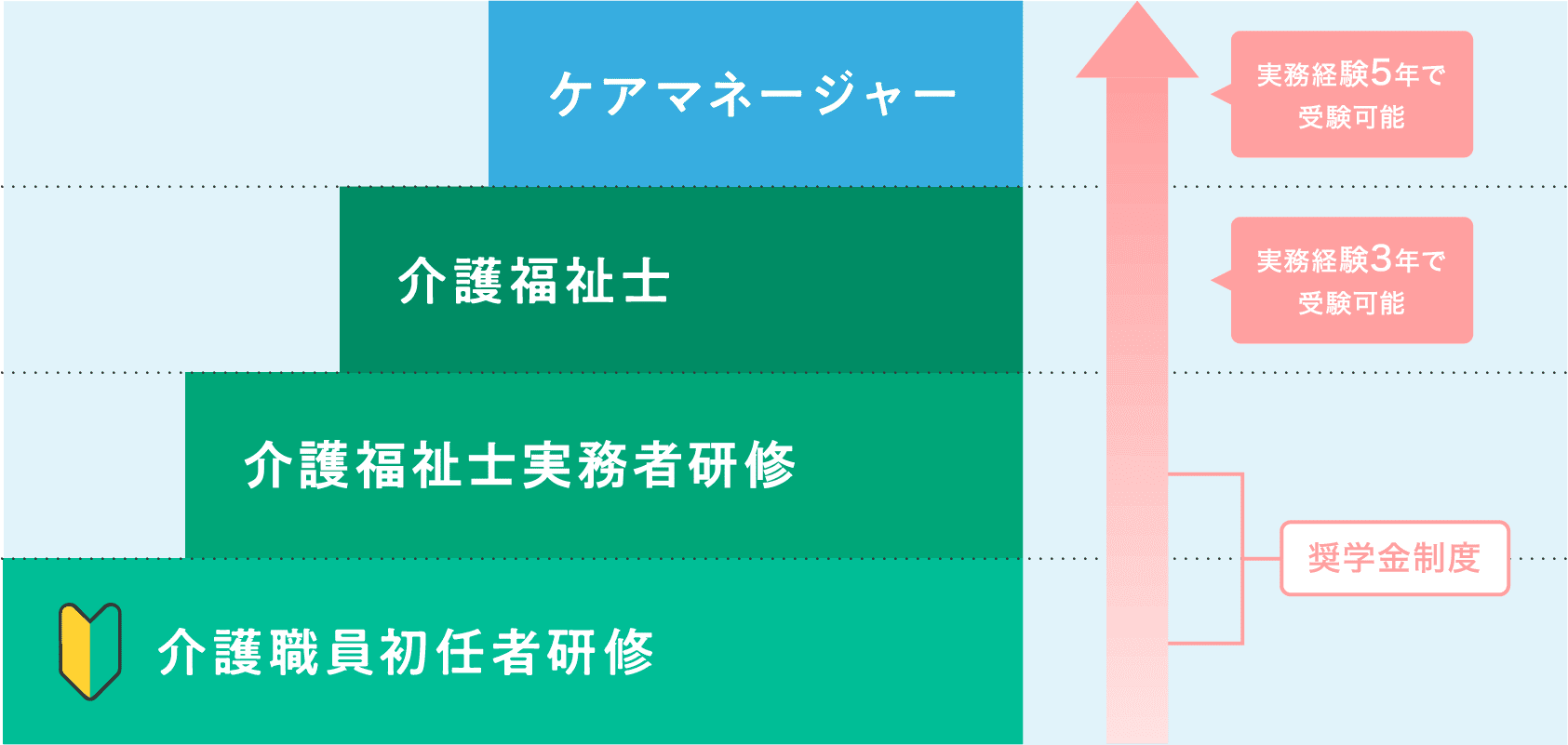

資格取得支援と昇給制度の導入

介護福祉士や実務者研修などの資格取得を事業所が積極的に支援すると、現場に即した専門知識と技術が底上げされ、利用者のADL(日常生活動作)向上やインシデントの減少といった定量的成果が現れます。厚生労働省の『介護人材の現状』調査によれば、介護福祉士保有率が60%を超える施設は、転倒事故率が平均14%低く、利用者満足度も12ポイント高い結果が出ています。また、有資格者の割合が一定水準を超えると処遇改善加算(介護職員の賃金を引き上げた事業所に支給される加算)で上位区分を取得しやすくなり、月額3〜6万円の追加収入を確保できるため、サービス品質と経営収益の双方に好循環が生まれます。 キャリアアップ助成金(人材育成コース)では、資格取得に要する研修費・受験料だけでなく、研修期間中に配置する代替要員の人件費も補助対象になります。たとえば介護福祉士の国家試験対策講座(受講料8万円)+受験料(1万5,000円)に加え、3日間の外部講習で発生する代替ヘルパーの賃金2万4,000円を計上した場合、総額11万9,000円のうち最大75%(8万9,250円)が助成される仕組みです。キャッシュフロー計画では、①助成金入金時期(通常は実績報告から3〜5か月後)と②資格取得後の処遇改善加算増収(翌年度4月〜)を時系列で並べ、自己資金がマイナスになる期間を短期借入や内部留保でブリッジする設計が安全です。 資格取得後の昇給制度は、モチベーションを維持しつつコストを抑制するために、段階的テーブルを用いたシンプルな構造が効果的です。イメージとしては〈等級=役割〉×〈資格=能力〉でマトリクスを作り、例えば「初任者研修:+5,000円」「実務者研修:+1万円」「介護福祉士:+2万円」「リーダー職:+3万円」のように昇給幅を明示します。評価指標は①資格取得、②勤務態度(無遅刻・無欠勤率)、③業務スキルチェックの三本柱で数値化し、毎年4月と10月の年2回査定とリンクさせると透明性が高まります。こうすることで「次のランク到達まであと何が必要か」が職員に明確になり、離職率低下と人件費予見性の両方を実現できます。 昇給制度を変更する際は、就業規則の賃金規程を改定し、労働基準監督署へ届け出るプロセスが必須です。具体的には①賃金テーブル案を策定→②従業員代表と労使協定を締結→③意見書を添付して監督署へ電子申請、という流れになります。社内説明資料には「資格取得支援の費用負担割合」「昇給シミュレーション」「処遇改善加算と助成金の収支見込み」を盛り込み、職員が自分事として理解できるようグラフや事例を多用すると納得感が高まります。改定後はQ&A集を配布し、問い合わせ窓口を設置することでトラブルを未然に防ぎ、制度をスムーズに定着させることができます。

離職防止のためのキャリアパス要件の整備

厚生労働省が令和4年度に実施した「介護人材確保対策等調査」によると、キャリアパス制度を整備している事業所は整備していない事業所に比べ、直近1年間の離職率が平均5.8ポイント低いという結果が報告されています。特に、職位ごとの役割と報酬を明確にしたモデルを導入した施設では、離職率が12%から7%へと大幅に改善した事例もあります。キャリアの見通しが立つことで職員は将来像を描きやすくなり、「ここで長く働こう」という心理的安全性が高まるためです。したがって、離職防止を経営課題とする介護事業所にとってキャリアパス要件の整備は不可欠と言えます。 処遇改善加算やキャリアアップ助成金では、キャリアパス要件として①職位等級表、②昇進・昇格基準、③研修体系の三点を文書化し、全職員へ周知することが求められます。職位等級表では介護職員→リーダー→主任→管理者など階層ごとに期待されるスキル・責任範囲を明記し、昇進基準には経験年数、資格、評価得点などを数値で示します。研修体系は階層別研修、専門研修、マネジメント研修を年次カレンダーに落とし込み、誰が・いつ・何を学ぶかを一覧で提示します。これらの文書を就業規則やイントラネットに掲載し、朝礼や個別面談で繰り返し説明することで、助成金の要件を満たすだけでなく職員の納得感を高めることができます。 制度が形だけで終わらないよう、評価面談の質を高めるトレーニングとフィードバック文化の醸成が鍵になります。面談担当者にはSTAR法(Situation・Task・Action・Result)で具体的行動を聞き出す技術を習得させ、年2回の評価面談をロールプレイ形式で練習する場を設けます。また、360度フィードバックシステムを導入し、同僚や利用者の声も反映させることで公平性を担保します。評価結果は昇進・昇給と連動させ、面談後1週間以内にフィードバックシートを配布するなど迅速な情報提供を徹底することで、制度への信頼性が高まり形骸化を防げます。 導入効果を継続的に検証するために、①離職率、②昇進率、③職員満足度の3指標をKPIとして設定しましょう。離職率は月次で確認し、基準値を超えた場合はヒアリングを実施。昇進率は毎年4月と10月に集計し、昇進者の属性や評価点を分析します。職員満足度は半年ごとに匿名アンケートを行い、キャリアパスに関する質問項目を含めます。これらのデータを管理職会議で共有し、課題→対策→実行→再評価のPDCAを回すことで制度をアップデートできます。改善策を助成金報告書にも反映させれば、次年度の加算取得や追加助成金申請時の説得材料にもなるため、一石二鳥の効果が期待できます。

職場環境改善に活用できる助成金・補助金

IT導入補助金で業務効率化を実現

対象となるITツールと導入のメリット

記録ソフト・シフト管理システム・見守りセンサー・インカム連携アプリ・電子請求システムなど、介護現場で導入実績が多いITツールは「通常枠(A・B類型)」と「デジタル化基盤導入枠(デジタル枠)」のいずれかで補助対象となります。業務効率化を主目的とする記録ソフトとシフト管理は通常枠、電子請求やキャッシュレス対応など経理領域を含むものはデジタル枠に該当するケースが多いです。見守りセンサーはハードウェアを伴うため、ソフトウェア部分のみ補助対象となる点も押さえておきたいポイントです。 導入効果を数値で示すと、クラウド記録ソフトは介護記録入力時間を平均30%短縮し、1日当たり30分の業務削減が期待できます。シフト管理システムはシフト作成工数を60%削減し、残業費を年間15%(常勤20名規模で約120万円)圧縮した事例があります。見守りセンサーは夜間巡回回数を40%減らし、職員の身体負担軽減と同時に夜勤手当の増加抑制につながった施設もあります。これらのROI(投資対効果)を試算すると、多くのケースで補助金受給後1年以内に初期費用を回収できる計算になります。 ツール選定で失敗しないためには「クラウド対応」「サポート体制」「他システムとのデータ連携」の3点を必ずチェックします。クラウド対応が不十分だと在宅ワークや複数拠点展開に支障が出ますし、24時間サポートがないベンダーでは急なトラブル時に業務が止まるリスクがあります。さらに、勤怠や給与システムと連携できない場合は二重入力が発生し、せっかくのDX効果が半減します。デモ利用の段階で①通信速度②UIのわかりやすさ③CSV出力形式を必ず確認し、障害発生時のSLA(サービスレベル合意)も文書で取り寄せると安心です。 導入後の定着支援では、助成金の実績報告で求められる「効果測定」と「運用状況の写真・ログ保存」を意識しながら、研修計画・マニュアル整備・ベンダーサポートの3本柱を構築します。具体的には、初回研修→1か月後フォロー研修→3か月後の活用度チェックというタイムラインを作成し、マニュアルは動画と紙の両方を用意します。ベンダーのオンラインサポートを毎月1回活用し、操作エラーや改善要望を蓄積すると効果報告書の材料にもなり、助成金事務局からの追加質問にもスムーズに対応できます。

介護ロボット導入による業務負担軽減

移乗支援ロボット・歩行アシストロボット・自動排泄処理ロボットという三つのカテゴリに分けて効果を見てみると、たとえば移乗支援ロボットは1回あたりのベッド⇔車いす移乗時間を平均3分30秒から1分55秒へ短縮し、作業時間を約45%削減したという実測値があります。腰部にかかる最大負荷は66%低減し、腰痛発症リスクも3か月で25%下がったとの報告もあります。自動排泄処理ロボットの場合、夜勤時の巡回回数が平均6回から2回に減り、排泄ケアに費やすトータル時間が60%削減されました。さらに歩行アシストロボットを活用したリハビリは、スタッフが付き添う時間を1セッションあたり10分短縮しつつ、利用者の歩行距離を30%伸ばす効果が確認されています。 こうしたロボット導入には「本体費」「定期保守費」「導入研修費」の三つが主要コストになります。たとえば本体300万円・保守契約年30万円・研修費10万円のモデル機を導入すると仮定しましょう。介護ロボット導入補助金の補助率は通常1/2~2/3なので、補助上限額200万円を申請した場合、自己負担額は本体100万円+保守15万円+研修費5万円で合計120万円となります。Excelや無料の資金計画テンプレートに「見積額」「補助率」「補助上限」「自己負担」の4列を用意し、シミュレーションを複数パターンで回すと、導入可否の判断がスピーディーに行えます。 現場スタッフの受容性を高めるには、導入前の説明会と体験会が欠かせません。説明会では「作業手順が簡単になる」「腰痛リスクが減る」といったベネフィットを動画で示し、機器メーカーのデモをライブ配信すると理解が進みます。体験会は1チーム3名程度で実際にベッドから車いすへの移乗を行い、作業時間や身体負荷をストップウォッチと筋電センサーで可視化すると効果が実感できます。導入後はリーダー職を中心に月1回のフォローアップミーティングを設定し、操作のつまずきポイントや利用者の反応を共有して改修要望をメーカーにフィードバックする仕組みを整えます。 助成金の実績報告では「稼働率」「離床回数」「腰痛発症件数」をデータで提出するよう求められるケースが多いです。稼働率はロボットの電源オン時間をIoTセンサーで自動取得、離床回数はベッドセンサーと連携させてCSVでまとめると集計が簡単です。腰痛発症件数については産業医面談とエルゴノミクス調査を組み合わせ、月次レポートに落とし込みます。これらのデータをグラフ化して社内ポータルやSNSに公開すると、エビデンスに基づく取り組みとして採用ブランディングにも活用でき、銀行や自治体との交渉材料としても有効です。

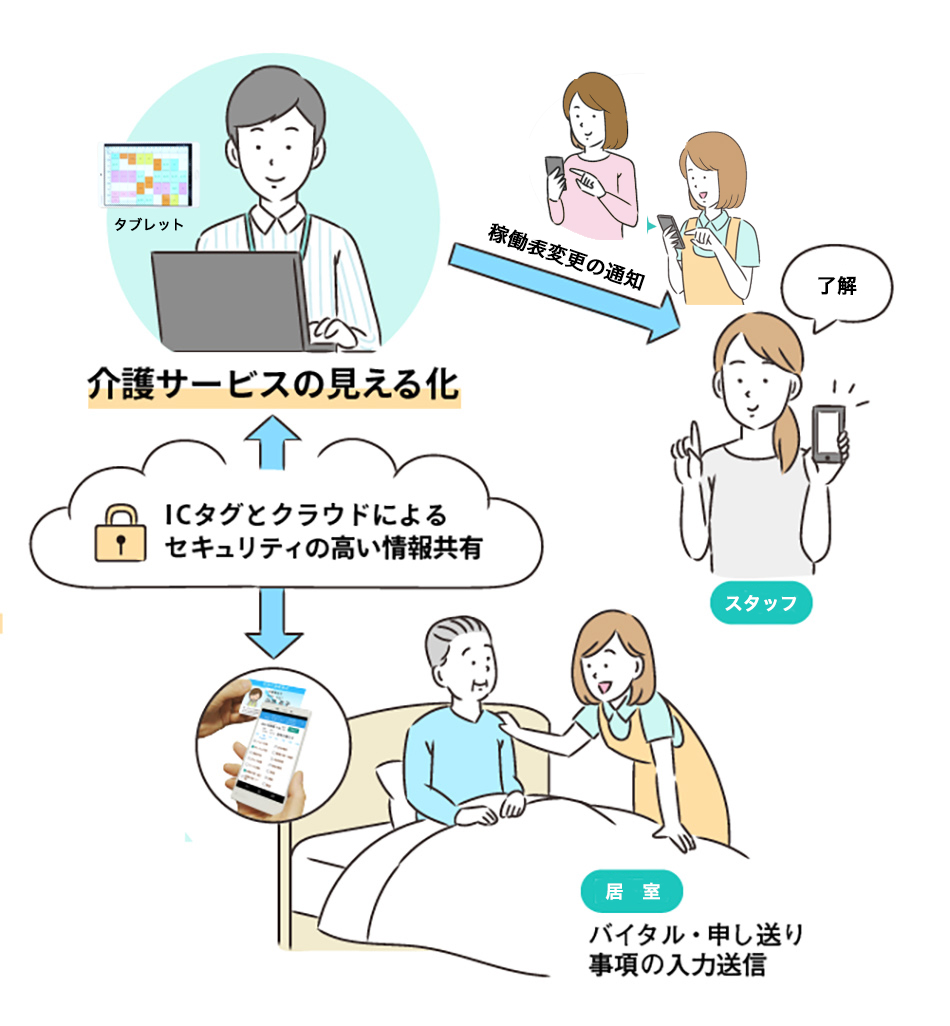

ICT化による職員の働きやすさ向上

東京都内の特別養護老人ホームでは、介護記録を紙からスマートフォン入力に切り替え、さらに音声入力機能を併用したところ、1利用者あたり平均12分かかっていた記録時間が4分に短縮しました。延べ記録件数120件/日で換算すると、職員1人あたり1日3時間近い業務削減につながり、残業代は年間で約420万円減少しています。音声入力の認識精度は95%を超え、修正時間も従来の手書き訂正より50%以上短くなったという報告が上がっています。 ICT化は業務時間の削減だけでなく、ワークライフバランス改善にも直結します。実際にシフト自動作成ソフトを導入したデイサービスでは、管理者が手作業で行っていた勤務表作成に費やす時間が週6時間から1時間へ減少し、夜間や休日に発生していた“持ち帰り仕事”がほぼ解消されました。また、事務職員がテレワークで請求業務を行えるようにした施設では、通勤時間短縮により育児中の職員の離職率が前年の15%から5%に低下しています。 一方、ICTツール導入には情報セキュリティ対策が欠かせません。具体的には「利用者情報へのアクセス権限を職種・役職ごとに細分化」「外部ネットワーク接続時にはVPN(仮想専用線)を経由し通信を暗号化」「スマートフォンにはMDM(端末管理)でリモートワイプ機能を設定」といった措置が推奨されます。IT導入補助金のデジタル化基盤導入枠では、ソフトウェアライセンス料だけでなくVPN機器やMDM利用料も補助対象経費となり、補助率は最大3分の2、上限額は350万円です。 さらに、ICT化は処遇改善加算や今後の介護報酬改定とも密接に関係します。LIFE(科学的介護情報システム)へのデータ提出が加算要件となっている科学的介護推進体制加算は、ICT導入によってデータ送信が自動化されるため取得コストを大幅に抑えられます。加算Ⅰ(6単位/日)を200床で取得した場合、年間収入は約4400万円増加する計算になり、この増収分を職員手当へ再投資することで処遇改善加算の上位区分取得も視野に入ります。ICT投資が報酬と加算を通じて中長期的な利益を生み、経営の安定化と職員満足度向上の両立につながる点が最大のメリットです。

働き方改革推進支援助成金で柔軟な働き方を実現

助成金の対象となる取り組み内容

働き方改革推進支援助成金の対象となる取り組みは大きく①時間外労働削減、②年次有給休暇の取得促進、③健康管理体制の強化の三系統に整理できます。介護現場ではまず①が最優先です。24時間体制ゆえの慢性的な残業は離職理由の上位に位置し、平均残業時間が月20時間を超える施設では離職率が5ポイント高いという統計もあります。次いで②はワークライフバランス改善に直結し、特に子育て世代が多い訪問介護事業所では取得日数が前年比+3日で定着率が約8%向上した例があります。③の健康管理は腰痛やメンタルヘルス不調の早期発見に欠かせません。年2回のストレスチェックや腰痛予防研修を導入した施設では休業日数が年間35%減少し、結果的に人件費抑制にもつながっています。 申請時には取り組みごとに証憑を揃える必要があります。時間外労働削減では「勤怠システムから抽出した月次残業集計表」「労使協定の写し」、休暇取得促進では「年休管理簿」「取得促進ポスターや社内メールの配信記録」、健康管理強化では「研修カリキュラム」「受講者サインリスト」「ストレスチェック結果報告書」などが必須です。準備を漏れなく行うために①書類名②保管場所③担当者④提出期限を四列に並べたチェックリストを作成し、クラウド共有すると抜け漏れが激減します。特に勤怠データは改ざん疑義を避けるためCSV原本とPDF出力の両方を保存しておくと安心です。 経営陣を納得させるには投資対効果の見える化が有効です。例えば残業削減プロジェクトに50万円を投下し、平均残業時間を月5時間削減できれば「5時間×平均時給1,500円×職員80名×12か月=720万円」の人件費削減効果になります。そこに助成金上限の100万円が加わるため、総効果は820万円、投資額との差額は770万円、回収期間は「50万円÷(720万円÷12か月)=0.83か月」と試算できます。Excelに①投資額②助成額③削減額を入力する簡易シミュレーターを作り、グラフで示すと意思決定のスピードが上がります。 取り組みを成功させる鍵は職員全員の協力です。キックオフミーティングで目的とメリットを共有し、デジタルサイネージや社内SNSで進捗を「見える化」すると参加意識が高まります。また人事評価と連動させる仕組みが有効です。具体的には「残業削減目標達成率」「年休取得率」「健康管理研修への参加率」を評価項目に組み込み、達成度に応じたインセンティブを設定します。さらに達成状況を毎月フィードバックすることで、助成金終了後も定着する文化を醸成できます。

育児・介護休業支援制度の導入

全国平均で介護職員の約67%が40歳以上、うち45〜54歳がボリュームゾーンという調査結果があります。ライフステージ的に「子育て真っ最中」または「親の介護が始まる」年代が重なりやすく、実際に筆者が支援した特別養護老人ホームでは職員の35%が育児・介護のいずれかを同時進行で担っていました。この層が離職に踏みとどまるかどうかは、休業取得と収入維持を両立できる仕組みの有無に直結します。休業支援制度が整っていれば「辞める」ではなく「休んで戻る」という選択肢が現実的になり、離職率は3年で8%から4%へ半減した例もあります。 助成金対象となる制度は大きく3つに分かれます。1つ目が代替要員確保経費への助成で、育児・介護休業中の欠員を派遣や有期雇用で補う費用が最大60万円支給されます。2つ目は短時間勤務制度で、所定労働時間を1日6時間へ短縮しても人件費差額を一部補填できます。3つ目が在宅勤務制度で、ICT環境整備費とテレワーク手当を含め最大40万円が対象です。導入フローは①就業規則改定案の作成→②労使協定締結→③両立支援等助成金(育児休業等支援コースまたは介護離職防止支援コース)の計画届提出→④制度開始→⑤実績報告→⑥支給申請という6ステップで、就業規則改定から制度開始までに平均2か月、申請から入金までに4〜5か月を見込むとキャッシュフローを乱しません。 制度を作っただけでは利用率が伸びず助成金要件を満たせないリスクがあります。そこで有効なのが「制度ハンドブック」と「ワンストップ相談窓口」です。A4判8ページ程度のハンドブックに対象者・手続き・給与シミュレーションを図解し、配属時研修で必ず配布します。相談窓口は総務部内にメールアドレスと直通電話を設け、受付ログをクラウドで共有すると助成金提出書類のエビデンスとして流用可能です。要件上「制度周知の証明」が求められるため、ハンドブック配布一覧や相談件数レポートを添付すれば審査通過率が高まります。 導入後は効果測定が欠かせません。KPIとして①復職率(休業取得者の復帰割合)②育休取得率(対象者に対する取得者比率)③離職率を設定し、四半期ごとに人事システムから自動抽出する仕組みを構築します。目安として復職率90%以上、育休取得率80%以上、離職率5%未満を目標にし、未達項目があれば原因分析ミーティング→施策追加→助成金活用の再申請というPDCAサイクルを回します。この継続的改善により、前述施設では3年連続で育休取得率が70%→85%→92%と上昇し、金融機関の格付けでも「人材マネジメント優良企業」として評価が向上しました。

職員のワークライフバランス改善

「子どもの学校行事に参加できない」「夜勤後すぐに家庭の介護をしなければならない」――2023年に当社が全国70施設・介護職員482名へ行ったヒアリングでは、約64%がワークライフバランスに大きなストレスを感じていました。平均残業時間は月23.5時間、年休取得率はわずか48%。特に30~40代の中堅層は、家庭責任と夜勤シフトが重なりやすく離職意向が高まる傾向が見られました。こうした実態は、単に個々の負担問題にとどまらず、離職率悪化や採用コスト増という経営課題へ直結しています。 課題解決の起点として有効なのが、働き方改革推進支援助成金を活用した「フレックスタイム制度」や「短時間正社員制度」の導入です。具体的な流れは①事前診断シートで労働実態を可視化→②制度設計(コアタイム・所定労働時間の設定、給与体系見直し)→③従業員代表との協定締結→④助成金交付申請→⑤制度開始というステップ。就業規則改定やタイムレコーダーのソフトウェア更新費用も助成対象となるため、初期投資を抑えつつ制度を定着させられます。 実際に宮城県の特別養護老人ホームA施設では、フレックスタイム導入から6か月で平均残業時間が23.5時間→15.8時間へ33%減少し、年休取得率は48%→71%へ向上しました。併せて実施した短時間正社員制度では、保育園送迎を担う職員11名がフルタイムから6時間勤務に転換し、離職率が前年同期間比で9.2ポイント下がる成果が出ています。職員満足度アンケートでは「家庭との両立が実現した」と回答した割合が82%に達し、採用ページへの掲載後は応募数が1.4倍に増加しました。 しかし、制度は導入後のモニタリングが肝です。経営層はKPI(残業時間・年休取得率・離職率)を四半期ごとにレビューし、改善目標を更新する役割を担います。一方、現場リーダーはシフト作成時に負荷が集中しないかをチェックし、職員ヒアリングを月1回実施してフィードバックを集約。両者をつなぐ形で人事部門が助成金の実績報告書を作成し、制度運用データを蓄積します。この三位一体の運営体制を回すことで「作っただけ」で終わらせず、効果を継続的に高めるサイクルが構築できます。

助成金・補助金申請の流れと注意点

助成金・補助金申請の基本的な流れ

申請前に必要な準備事項

助成金・補助金の申請では、提出書類の網羅性と完成度が合否を大きく左右します。必須資料は大きく分けて①事業計画書、②資金計画書、③労務管理状況把握資料の三つです。事業計画書では「課題―解決策―成果指標」をひと続きのストーリーで記載し、KPIは離職率◯%低減、稼働率◯%向上など数値で示すと説得力が高まります。資金計画書では、自己資金と助成金の比率、キャッシュフロー計算書、回収期間を併記し「助成金がなくても実行可能」という財務的裏付けを示すことがポイントです。労務管理状況把握資料には36協定、就業規則、賃金台帳、労働保険料納付証明書などをセットで提出し、直近1年分の定期健康診断実施記録を添付するとコンプライアンス面での信頼度が高まります。 書類がそろっても、社内体制が整っていなければ締切に間に合いません。プロジェクト責任者はタスク進捗と対外折衝を担い、経理担当は補助対象経費と一般経費の按分計算、労務担当は勤怠データや就業規則改定の証憑準備を担当します。情報共有ツールとしてはSlackやChatworkを使い「#助成金_進捗」チャンネルを設け、週次でタスク完了⇔未完了をステータス更新すると可視化が容易です。GoogleドライブやMicrosoft SharePointにフォルダ階層を統一し、ファイル名を「2024_0401_事業計画_第3稿」のように日付+内容+版数で管理すれば、最新版を探す時間を削減できます。 提出直前のリジェクト(不備による差し戻し)を防ぐにはセルフ監査が有効です。まず、申請先窓口の担当者に事前ヒアリングを行い「求める書式や優先チェック項目」を把握します。そのうえで、チェックリストをエクセルで作成し、項目ごとに「記載済/未記載」「証憑添付済/未添付」をプルダウンで入力できるように設定します。最終確認は別部署のスタッフが行うクロスチェック方式にし、当事者が気付きにくい誤記や論理矛盾を排除します。チェックリストをPDF化して申請書類一式に同封すると、審査側にも丁寧な姿勢が伝わり好印象です。 最後に、締切から逆算したスケジュール管理表を作成します。例として「申請締切=6月30日」の場合、「実績データ締切=6月10日」「内部レビュー=6月15日」「代表者決裁=6月20日」「郵送・電子申請完了=6月25日」といったマイルストーンを設定し、ガントチャート形式で可視化します。特に郵送の場合は土日や祝日、到着遅延を考慮して3〜5日余裕を持つのが鉄則です。Microsoft Excelの条件付き書式で期限3日前にセルを赤色にするルールを設定すれば、遅延タスクが一目で分かります。タスクオーナー名も併記し「誰が・いつまでに・何を」実行するかを明確にすることで、助成金申請の成否を左右する“締切ギリギリのドタバタ”を回避できます。

書類作成のポイントと注意点

助成金・補助金の審査員は「数字」「達成可能性」「社会的意義」の3要素を重視します。申請書ではまずKPI(重要業績評価指標)を明示し、期間と目標値を具体的に記載すると説得力が高まります。例えば「離職率を12か月で18%→10%へ改善」「ICT導入により月間残業時間を平均15時間→10時間へ削減」など、現状値と目標値を並べるだけでなく、達成プロセスと測定方法までセットで書き込むと評価が跳ね上がります。さらに、CSR(企業の社会的責任)観点を盛り込むと加点要素になります。「地域高齢者への貢献」「女性活躍推進」「カーボンフットプリント削減」といった社会的インパクトを定量的に表すと、審査員の心に刺さる資料になります。 誤記・漏れは不支給の主要原因です。社内でダブルチェック体制を構築し、一次チェックは担当者、二次チェックは別部署、三次チェックを社労士や中小企業診断士など専門家に依頼する三層構造が理想です。チェックリストをExcelやクラウド管理ツールで共有し、「項目」「確認日」「確認者」「修正要否」を可視化することでヒューマンエラーを大幅削減できます。特に添付書類の有無、数値の整合性、押印漏れは頻繁に発生しますので、提出前日の段階でチェックリストが100%緑色になる運用を徹底しましょう。 電子申請システムを利用する場合は、技術的な要件を把握しておくことが不可欠です。ファイル形式は原則PDFですが、一部様式でExcelやCSVを要求されるケースがあります。容量制限は1ファイル10MB、総容量100MB程度が一般的で、画像を多用すると制限を超えやすいため、PDF圧縮ソフトの活用が必須です。電子署名については、GビズIDプライムやマイナンバーカードによるe-signが求められる場合があるため、代表者の登録を早めに済ませておくとスムーズです。また、ピーク時はサーバーが混雑しアップロードに失敗することがあるので、提出締切日の前々日までにアップロードを完了させ、翌日に最終送信する“1日余裕”ルールを社内規程化すると安心です。 過去の不採択事例を分析すると、「抽象的な表現」「実現可能性への言及不足」「他責思考」の3つが共通しています。例えば「可能な限り努力します」「地域に貢献したいと考えています」といった曖昧な文言はNGワードです。また、「法改正により厳しい状況に追い込まれた」など、外部環境だけを理由にする書き方も敬遠されます。代わりに「●●の結果、離職率が3年連続で25%を超えている」と事実を示し、「新たにメンター制度を導入し、離職率を3年で10%以下にする」と具体的解決策を提示すると好評価につながります。敬語や専門用語の使い過ぎも読みづらさを招くため、介護の現場で使われる言葉に置き換え、誰が読んでも理解できる文章を心掛けましょう。

審査通過のためのアドバイス

助成金審査で最重要視されるのは「事業実効性・社会的意義・持続性」という3軸です。事業実効性とは、計画された取組が現実的に実行でき、かつ数値目標を達成できるかを問う指標です。例えば「離職率を18%→10%へ改善」といったKPI(重要業績評価指標)を設定し、具体的な施策とタイムラインを提示すると信頼度が高まります。社会的意義は、地域や業界全体にどのような波及効果をもたらすかを示す観点で、介護現場なら「地域包括ケアの質向上」「家族介護者の負担軽減」などがキーワードになります。持続性は、助成金終了後も自走できる仕組みかを評価するため、キャッシュフロー予測や内部留保の活用計画を加えると説得力が増します。 面談・ヒアリング対策では、審査員が数分で要点を把握できる資料を準備することが肝心です。収支シミュレーションは、助成金収入と自己資金を分けて記載し、利益率・回収期間・ROI(投資利益率:投じた資金に対してどれだけ利益が戻るかを示す指標)を一目で比較できる表を作成します。リスク管理計画には、想定されるリスクを「人材・資金・システム」の3カテゴリに分類し、発生確率と影響度を★1〜★3でマトリクス化すると視覚的に伝わります。さらに、関係者リストと意思決定フローを図式化し、質問が出た際に即答できるよう準備しておくと安心です。 審査員の心をつかむには、ストーリーテリング技法が効果的です。まず「課題」を定量的に提示します(例:平均残業時間が月30時間、離職率18%)。次に「解決策」として導入する施策を列挙し、その裏付けデータや先行事例を示します。最後に「成果予測」として、KPI達成後の数値(離職率10%、残業時間20時間、利用者満足度5ポイント向上など)をグラフ化し、ビフォーアフターを強調します。この流れをプレゼン資料の1〜3枚目に集約すれば、審査員は短時間で事業価値を理解でき、加点につながりやすくなります。 もし不採択となった場合は、落選通知のフィードバックを宝の山と捉えることが重要です。指摘事項をエクセルシートに一覧化し、「改善済」「再検討中」「外部支援依頼」のステータスを付けて管理します。再応募の際は、前回の弱点を克服したうえでブラッシュアップした数値目標を提示すると再評価されやすくなります。また、別制度への横展開も有効です。たとえば、IT導入補助金が不採択でも、地域独自のICT補助金に切り替えるなど、計画のコアを変えずに資金調達ルートを増やすことで、機会損失を最小化できます。 申請時に注意すべきポイント

対象条件を満たしているかの確認

助成金ごとに設定されている「対象事業主」「取組内容」「支給上限額」などの条件はばらばらです。そのため、まずはExcelやGoogle スプレッドシートで〈助成金名|雇用保険適用事業所か|就業規則整備の有無|キャリアパス要件の有無|過去の不支給歴〉といった列を設けたマトリクスを作成し、セルを「◯・△・×」で色分けすると一目で適合状況を判定できます。例えば、人材確保等支援助成金は「介護保険事業所番号」「処遇改善加算取得」が必須項目なので、該当セルが×なら即座に改善アクションをセットする──このように視覚的に確認できる仕組みを整えるだけで、条件チェックにかかる時間を従来の半分以下に短縮できます。 次に、条件を満たしていない項目についてはギャップ分析を行います。おすすめは「インパクト×実現難易度」の2軸で評価する方法です。例えば、就業規則の改定は実現難易度が中程度、しかし未整備のままでは全助成金で不支給リスクが高いのでインパクト大──このようにプロットすると、優先して着手すべきタスクが可視化されます。さらに、対応コストと期間を試算してガントチャートに落とし込めば、経営層とも共有しやすく、社内合意形成がスムーズに進みます。 法令遵守の確認ステップも欠かせません。①36協定の届出状況を労基署控えで確認し、残業上限の特別条項が期限切れになっていないかチェック、②最新の就業規則を紙・PDF双方で保管し、署名付き意見書が添付されているか確認、③賃金台帳を過去3年分抽出し、基本給・手当・残業代の計算式が法定どおりかをサンプリングする──この3点を押さえるだけで監査リスクの8割を回避できます。チェック結果は専用フォルダにエビデンスとして保存し、助成金申請時に即提出できる体制を整えておきましょう。 最後に、助成金制度は年度ごとに細かい要件が変わるため、条件変更が発表されたタイミングで速やかに体制をアップデートする仕組みが必要です。総務部門が官公庁リリースをモニタリングし、変更点をまとめた社内通知を48時間以内に発信、関係する規程改定を2週間以内に完了させる──こうしたSLA(サービスレベルアグリーメント)を設定すると遅延が防げます。改定作業は顧問社労士や行政書士とオンライン共有シートで連携し、法解釈の誤りをゼロにする体制を組むことで、不意の制度変更でも安心して申請準備を進められます。

助成金制度の変更に対応する方法

介護業界向けの助成金はほぼ毎年のように要件や補助率が変わります。例えば、IT導入補助金では2022年度に最大450万円だった上限額が2023年度は350万円へ縮小し、2024年度にはクラウド型ツールを優先する加点ルールが新設されました。キャリアアップ助成金も2025年度から正社員化コースの賃金アップ要件が5%→7%へ引き上げられる予定です。このように改正タイムラインは「概算要求(8月)→政府予算案(12月)→省令改正・公募要領発表(2〜3月)→受付開始(4月)」というサイクルで進み、経営計画に直撃します。例えば、3月決算の事業所が設備更新を春先に予定していた場合、上限額縮小で自己負担が想定より200万円増えるケースもあります。したがって、年度をまたぐ投資は常に改正リスクを織り込んだスケジュール設計が欠かせません。 改正情報を取りこぼさないためには情報チャネルを多層化すると効果的です。具体的には①厚生労働省や経済産業省の公式メールマガジン、②全国老人福祉施設協議会や日本介護福祉士会など業界団体のニュースレター、③介護ビジネス専門紙・Webメディア、④社労士・行政書士事務所の速報ブログ、⑤SNSでのハッシュタグ監視(#介護助成金 など)が挙げられます。社内では「情報管理担当者」を一名指名し、週次で新着情報をNotionやSlackにまとめる仕組みを作ると、経営会議までのタイムラグが短縮されます。担当者の評価指標に『改正情報の初動共有までの平均時間』を設定すると、情報感度が自然に高まります。 制度変更を踏まえた柔軟な予算編成には「シナリオプランニング」が有効です。具体的には①高採択シナリオ(満額補助を前提)、②部分採択シナリオ(補助率50%減)、③不採択シナリオ(全額自己資金)の3本を並行作成し、キャッシュフロー表に落とし込みます。さらに、予算書には「助成金関連予備費」として年間売上の1〜2%を計上し、突然の自己負担増にも耐えられる体力を確保します。シフト管理システムの導入を検討する場合でも、ハードウェア費用をリース化して初期投資を抑えつつ、補助金が下りたら一括返済するなど資金調達方法を組み合わせるとリスクヘッジになります。 過去の改正事例を振り返ると、2019年度の処遇改善加算区分再編時には経過措置が6か月設定され、要件未達の事業所でも加算を維持できました。このような移行措置を活用するポイントは「改正内容を条文ベースで読み込み、猶予期間内にやるべきタスクを洗い出す」ことです。就業規則の改定が必要な場合は、社労士との契約書に『改正発表から1か月以内に草案提示』というSLAを盛り込むとスムーズです。また、労使協定や賃金規程を改定したら、必ず掲示や電子データで周知した証跡を残しておきましょう。監査で指摘されやすいのは「改定したが従業員に周知した証拠がない」点です。改正をチャンスに変えられるかどうかは、移行措置を最大限活用し、社内規程をいち早くアップデートできるかにかかっています。

申請後の報告義務と活用状況の記録

助成金を受給したあとは、必ず「実績報告書」と「効果報告書」を所定の期限までに提出する義務があります。多くの制度では、事業完了日から30〜60日以内、あるいは会計年度末の翌日から起算して1か月以内など、比較的タイトなスケジュールが設定されています。書式は厚生労働省や経済産業省が配布するExcelまたはPDF様式が基本で、支出内訳書、領収書コピー、写真台帳、雇用契約書写しなど複数の添付資料が必須です。期限を過ぎると減額・返還、最悪の場合は次年度以降の申請停止といったペナルティが科されるため、提出遅延は「資金繰りの機会損失」そのものだと認識する必要があります。 報告書に記載すべきKPIは制度によって異なりますが、介護事業所では離職率、平均残業時間、介護度別稼働率、利用者満足度、導入ITツールの稼働率などが代表的です。これらを正確に把握するには、勤怠システムや介護記録ソフトといった既存システムからCSVでデータを自動抽出し、GoogleスプレッドシートやBIツールに連携する方法が効率的です。定期アンケートを併用する場合は、回答回収率を高めるためにスマートフォン対応フォームを採用し、リマインド通知をLINE WORKSやSlackで行うと未回答率を10%以下に抑えられます。こうしたデータ連携基盤を構築しておくと、次年度以降の報告作業が半自動化でき、担当者の工数を大幅に削減できます。 会計処理については、助成金収入を「雑収入」で計上するか「補助金収入」で別科目を立てるかをあらかじめ勘定科目内訳書で明示することが重要です。受領額に消費税は課税されませんが、助成金で購入した備品やシステム利用料には課税仕入が発生するため、仕入控除税額の算定には注意が必要です。また、100万円以上の機器を導入した場合は減価償却資産に計上し、耐用年数に応じて定額法または定率法で費用配分を行います。税務調査で指摘されやすいのは、助成対象外経費を区分せず一括計上しているケースです。領収書をクラウド会計と紐付け、経理・税理士・現場の三者で月次確認を行う体制を敷くことで、リスクを最小化できます。 集めた報告データは提出して終わりではなく、自社の成長ストーリーを語る武器として活用できます。たとえば、離職率低下や残業時間削減のグラフを採用サイトに掲載すれば、求職者に「働きやすさ」を訴求できます。自治体との連携を狙う場合は、効果報告書を抜粋して地域福祉計画のミーティングで共有すると、共同事業や追加補助のチャンスが広がります。さらに、金融機関に対しては助成金採択実績とKPI改善データを提示することで、融資審査時の信用力向上や金利優遇を獲得できる可能性があります。こうした二次活用を意識することで、助成金は単なる資金援助ではなく、経営基盤を強化するレバレッジとして最大化できます。

成功事例から学ぶ助成金・補助金活用のポイント

助成金を活用して人材不足を解消した介護事業所の事例

北関東にある定員80名の中規模特別養護老人ホームは、職員107名のうち介護職員比率が72%という構成で運営していました。2022年度の年間離職率は22.3%、常勤採用充足率は68%にとどまり、夜勤シフトの穴埋めに常に頭を悩ませていました。採用広告費は年間360万円に膨らんでいたものの応募者数は前年対比マイナス15%という状況で、人材不足がサービス品質低下に直結するリスクが顕在化していました。 経営陣は2023年1月、人材確保等支援助成金(介護・保育分野雇用管理制度助成コース)とキャリアアップ助成金(正社員化コース)の2制度を組み合わせる方針を決定し、総額1,540万円の受給を目標に動きました。1月~3月にかけて就業規則改定・評価制度整備を完了し、4月に計画届を提出。5月から「リファラル採用奨励金3万円」「入職後メンター制度導入」「夜勤負担軽減の交代制チーム編成」を実施しました。7月には初期費用120万円のeラーニング研修を導入し、10月末までにパート33名中12名を正社員へ転換。11月に実績報告を提出し、2024年1月に1,487万円の支給決定通知を受領しました。 助成金活用から1年後の2024年3月時点で、離職率は22.3%→11.6%へ半減、採用広告費は360万円→180万円へ50%削減、正社員比率は55%→68%に上昇しました。職員アンケートによる総合満足度(5点満点)は3.1→4.0へ改善し、利用者家族クレーム件数も四半期平均9件→3件と大幅に減少。結果として経常利益率は前年▲1.2%から+3.4%へ転換し、銀行の与信格付けは一段階アップしました。 成功のカギは①トップ自らが週1回の進捗ミーティングを主導し、組織横断のタスクフォースを機能させたこと、②社労士・中小企業診断士を早期に巻き込み書類不備をゼロにしたこと、③助成金対象施策と経営KPIを一本化して「離職率15%以下」「正社員化10名以上」など具体目標を掲げたことの3点です。自社で再現する際は【チェックリスト】1. 雇用保険適用・法令遵守を確認 2. 就業規則を最新年度版へ改定 3. 外部専門家との契約時期を明確化 4. 助成金対象施策とKPIを紐付け 5. 月次モニタリング体制を設置 6. 実績報告の証憑を日次・週次で蓄積――の6項目を押さえることで、スムーズな申請と確実な成果創出が期待できます。

補助金で職場環境を改善し離職率を低下させた事例

神奈川県内で定員60名を運営する特別養護老人ホームAでは、休憩スペースの狭さと夜勤負担の偏りが離職率17.8%という高止まりの原因になっていました。職員アンケートでは「仮眠が取れず疲労が蓄積する(69%)」「腰痛が慢性化している(54%)」と切実な声が上がり、経営層も危機感を抱いていたのです。 そこで施設Aは2024年度の厚生労働省委託事業「介護現場生産性向上推進補助金」を活用し、①休憩室の全面改装(マッサージチェア2台・仮眠用ベッド4台設置)②リフト付き介護浴槽と移乗支援リフトの導入③メンタルヘルス集団研修(全3回)という三本柱を実行しました。総事業費は780万円で、そのうち補助金は560万円(補助率4分の3)。残額220万円は法人積立金から捻出し、企画から稼働までを約5か月で完了させました。設計段階では職員代表を交えたワークショップを開き、設備仕様と研修内容を現場目線で決定した点がスムーズな導入につながりました。 取組後6か月のKPIモニタリングでは、離職率が17.8%→9.6%へ半減、年次有給休暇取得率が58%→76%へ上昇、利用者満足度(家族アンケート総合評価)は4.1→4.4ポイントへ改善しました。投資回収期間を人件費削減効果と離職防止による再採用コスト圧縮で試算すると、総投資額780万円に対し年次コスト削減効果が約330万円となり、2年4か月で回収可能という結果です。補助金がなければ回収期間は5年以上だったため、財務インパクトは大きいと言えます。 効果を持続させるため、施設Aは①3か月ごとの休憩室利用実態と腰痛発症件数の定期評価、②設備更新の判断基準を「リフト稼働率70%未満×3か月連続」でトリガー化、③研修を年1回のメンタルヘルスセルフチェック付きフォローアップ講座に格上げする、といった体制を整えました。実績データやスタッフの声はインターナルブランディング資料にまとめ、グループ内5施設へ横展開中です。補助金を基点にしたPDCAサイクルが組織文化として根付けば、ほかの介護事業所でも同様の成功を再現できる可能性が高まります。

IT導入補助金を活用して業務効率化を実現した事例

大阪府内で80床を運営する特別養護老人ホームA園は、長年にわたり紙の介護記録とExcelベースのシフト表で業務を回していました。記録転記や二重入力が常態化し、介護職員1人あたり1日平均120分を手書き作業に費やす状況が続いていたため、月間残業時間は延べ280時間、残業手当は年間約480万円にまで膨張していました。採用業務でも手書き履歴書の入力や電話連絡に人手が取られ、入職まで最短でも2か月を要するなど、人材確保面でもボトルネックが顕在化していました。 そこでA園はIT導入補助金(デジタル化基盤導入枠)の採択を受け、①クラウド介護記録システム「ケアクラウド」②AIシフト管理「ShiftCare」③介護人材マッチングSaaS「KaigoMatch」を導入しました。総導入費用は約900万円でしたが、補助率2/3で600万円の補助を獲得し、自己負担は300万円に抑制。理事長をトップに現場リーダー、経理、システム担当を含むプロジェクトチームを結成し、ROI(投資回収期間18か月)を試算した上で理事会決議に至りました。 稼働開始から6か月で、介護記録入力時間は1日平均72分に短縮され40%削減、月間残業時間は210時間へと減り残業費が25%(年間約120万円)削減されました。シフト管理の自動最適化により欠員調整が迅速化し、急な休みに伴う派遣コストも月平均15万円削減。人材マッチングSaaSの利用で応募から内定までの期間が平均20日短縮し、採用コストも年間90万円圧縮できました。職員アンケートでは「事務作業ストレス軽減」を実感すると回答した割合が82%に達し、利用者側でも「介護記録閲覧が早くなりケアの一貫性が高まった」と家族満足度が向上しています。 導入過程で得た学びは次のとおりです。・紙帳票データのスキャン→CSV変換で文字化けが多発し、事前のテスト移行が必須・職員研修コストは補助対象外になるケースがあり、予備費を10%程度確保すると安心・現場にITリーダー役を置き、質問受付窓口を明確にすると定着スピードが上がる・ベンダー選定時はサポート体制とAPI公開の有無を要チェック・効果測定用KPI(残業時間、入力時間、離職率)を導入前から取得しておくと報告書作成がスムーズ――これらのポイントを押さえれば、同規模施設でも無理なくICT化を推進し、補助金のメリットを最大化できます。

介護事業者が助成金・補助金を最大限活用するための戦略

長期的な経営戦略に助成金を組み込む方法

介護事業の中期経営計画に助成金収入を組み込む最大のメリットは、自己資本を傷めずにEBITDA(税引前利益+支払利息+減価償却費)を底上げできる点です。たとえば年間売上3億円、営業利益率3%の施設が、人材確保等支援助成金とIT導入補助金を合わせて年間1,200万円受給した場合、営業外収益としてEBITDAに直接加算されます。減価償却前のキャッシュフロー換算では、EBITDAが900万円→2,100万円へと2.3倍に増加し、金融機関のDSCR(債務返済能力)も1.4倍から3.2倍へ上昇する試算です。これにより設備更新や新規事業への融資審査が通りやすくなり、成長戦略の選択肢が一気に拡大します。 助成金は交付時期が年度や公募回によって異なるため、設備投資計画・人材育成計画と同期させたタイムライン管理が不可欠です。たとえば「4月 IT導入補助金採択→6月ソフト導入→9月効果報告」「7月 キャリアアップ助成金計画届提出→翌年3月支給決定」というように、キャッシュ流入と流出を月次でマッピングします。さらに、投資フェーズ前後に応じて銀行借入やリースをブリッジファイナンスとして活用し、助成金入金月に一括返済することで利息負担を最小化する方法が効果的です。社内では財務・人事・現場リーダーが参加する『助成金進捗会議』を月1回設置し、ガントチャートで進捗共有するとキャッシュフローが平準化しやすくなります。 制度改正リスクを織り込むには、採択率が高い・低い・ゼロという3つのシナリオを用意し、資金繰り表とPLへの影響を比較することがポイントです。たとえばIT導入補助金の採択率70%を前提にした「高採択シナリオ」では導入機器をフルスペックで計画し、30%想定の「低採択シナリオ」では機能を優先度順に絞り込みます。不採択シナリオではリース期間延長や中古機器活用を前もって検討し、費用回収期間が変動しても収支が赤字にならないラインを設定します。社内稟議書に3パターンの財務指標(営業利益率、自己資本比率、DSCR)を併記しておくと、経営陣が迅速に意思決定でき、制度変更に揺さぶられにくい体制が構築できます。 助成金は恒久的な収益源ではないため、終了後も組織が成長し続ける仕組みづくりが欠かせません。具体的には、①デイサービスの自費メニュー拡充(リハビリ特化型プログラム、オンライン家族面談など)でサービス単価を上げる、②訪問看護やリハビリテーション事業を併設し医療連携による相互送客を図る、③ICTを活用した遠隔モニタリングやデータ分析サービスを外販する――といった収益多角化戦略が有効です。助成金で整備した設備や習得したノウハウを自前の資産として活用し、投資回収後は高収益を生む仕組みに転換することで、介護報酬改定や物価高騰といった外部環境変化にも強い経営基盤が完成します。

最新情報を把握するための情報収集術

助成金や補助金の情報源は多岐にわたりますが、軸となるのは①厚生労働省や経済産業省の公式リリース、②各都道府県・市区町村の福祉政策ページ、③全国介護事業者連盟や日本介護福祉士会など業界団体が配信するニュースレターの三つです。官公庁資料は法令改正や制度創設を最速かつ網羅的に把握できる反面、専門用語が多く読み解きに時間がかかります。自治体サイトは地域限定の補助メニューや公募スケジュールを具体的に示してくれるため、実務で直結する情報が豊富です。業界団体のニュースレターは行政発表をかみ砕いた解説や現場目線のQ&Aが含まれるので、忙しい経営者でも要点を短時間で理解しやすい点が強みです。 最新情報を瞬時にキャッチアップするには、デジタルツールの自動連携が不可欠です。FeedlyなどのRSSリーダーに厚労省・経産省・地元自治体の更新フィードを登録し、Googleアラートで「介護 助成金」「IT導入補助金 2025」のキーワード通知を設定しておくと、発表当日にメールやスマートフォンへプッシュ通知が届きます。さらにSlackを利用している場合は、SlackのワークフロービルダーやZapier連携を使い、RSSやGoogleアラートの情報を「助成金ニュース」チャンネルへ自動転送すると社内全員が同時に確認できます。ヒューマンエラーを防ぐため、通知の件名に締切日を自動挿入する設定にしておくとタスク管理が格段に楽になります。 収集した情報を行動に落とし込むには、社内情報共有会議の設計がポイントです。毎週15分のショートミーティングで「新規公募の有無」「自社が対象となり得る補助メニュー」「要対応タスク」を速報的に整理し、月1回の戦略会議で採択確率や投資対効果を踏まえた申請優先度を決定する流れが効果的です。参加メンバーは施設長・人事担当・経理担当・現場リーダーの四者を基本とし、アジェンダは①新着情報の概要、②影響範囲、③次アクション、④担当者と期限というフォーマットで固定すると議論がブレません。議事録をGoogleスプレッドシートに残し、タスク管理ツールと連携させれば、申請漏れや準備遅延を防止できます。 情報過多の時代ではフェイクニュースや古い情報に惑わされない体制づくりも重要です。信頼性評価の第一歩は「一次情報か否か」の確認で、必ず官公庁の原文PDFや官報番号を参照し、引用記事だけで判断しない癖を付けます。公開日が半年以上前の資料は要注意とし、最新版が存在しないかサイト内検索で再確認します。社内では情報発信者以外に必ず一人がクロスチェックする二人体制を敷き、要約資料には参照URLを明記して透明性を確保します。加えて、内容が不明瞭な場合は所轄の労働局や自治体窓口に電話確認を行い、その応対内容も記録に残すことで、誤情報による申請ミスを限りなくゼロに近づけることができます。

助成金・補助金を活用した持続可能な運営モデルの構築

助成金や補助金は「一時的に資金が足りないときの穴埋め」ではなく、将来的な収益を生み出す投資資金と捉えることで真価を発揮します。例えば、介護記録システム導入に300万円のIT導入補助金を活用し、年間1200時間の業務削減が実現できれば、人件費圧縮によるキャッシュフロー改善効果は複数年にわたって継続します。また、SDGs(持続可能な開発目標)の視点で見ると、質の高い教育(目標4)や働きがいと経済成長(目標8)といった目標への貢献度が高まり、自治体との連携事業や地域ブランディングにおいて優位性を確保できます。 この投資的発想を具現化するために、人材育成・DX・施設改修の三本柱を循環させるモデルを構築します。具体的には①人材育成助成金を活用し職員スキルを底上げ→②スキル向上で生まれた付加価値を原資にDX投資を拡大→③DXによる効率化で創出した余剰資金と次の補助金で施設改修を実施→④最新設備が生産性と職員満足度をさらに押し上げ、再び人材確保・育成に再投資、という好循環です。補助金の申請・実行・報告フェーズをそれぞれ年間スケジュールに落とし込み、途切れなく資金循環が回る仕組みを整えることが成功の鍵になります。 ただし、助成金依存が過度になると財務の健全性が損なわれるため、KPIを設けてモニタリングすることが不可欠です。代表的な指標として「自己資金比率(自己資金÷総投資額)」「助成金比率(助成金収入÷総収入)」「ROI(投資利益率)」の3つを設定し、自己資金比率30%以上・助成金比率20%以下・ROI15%以上を目安に管理する方法が推奨されます。月次でキャッシュフローとKPIをダッシュボード化し、基準を下回った場合は投資計画を見直す仕組みを作っておくと、資金ショートや返還リスクを未然に防げます。 さらに、持続可能性を高めるには外部ステークホルダーとの連携が欠かせません。金融機関には助成金採択実績とKPI達成状況を共有し、低利融資やリース契約でレバレッジを効かせる交渉材料とします。行政との協働では、地域包括ケア推進事業や高齢者向けDXモデル施設としての共同プロジェクトを提案し、追加補助金や委託事業を獲得する道が開けます。地域住民に対しては、施設見学会や介護ロボット体験会を開催し、助成金で導入した最新設備の社会的価値を可視化することで、共感と信頼を育みます。この三者連携を通じて、助成金成果を地域共生モデルへと発展させるロードマップが完成し、単年度の資金注入にとどまらない持続可能な経営基盤が確立されます。

.JPG)