.webp)

「利用者が集まらない」「採用広告の応募が伸びない」「利益率が毎年縮小している」多くの介護施設が抱える課題を同時に突破する鍵としてICF(国際生活機能分類)が注目されています。

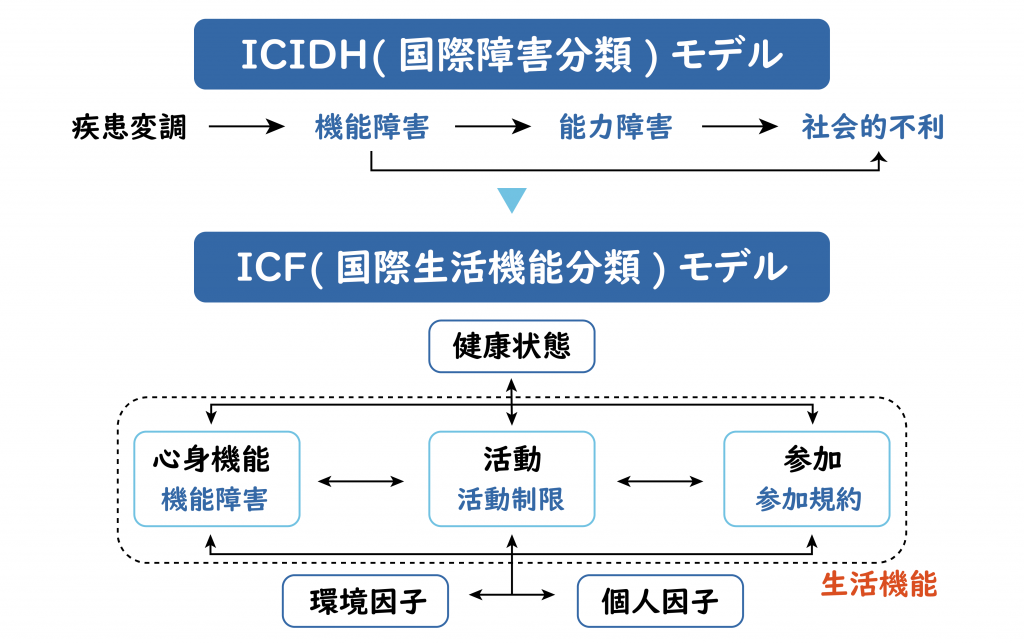

ICFは本来リハビリの評価ツールですが、6つの構成要素を経営のKPIに置き換えることで、強力な経営フレームワークへと転換できます。

ある特別養護老人ホームではICFの導入後、稼働率が88%から95%へ、新人の離職率が25%から13%へと、目覚ましい改善が見られました。

ICFとは何か:介護現場での活用の重要性

ICFの基本構成要素

ICFは「健康状態」「心身機能・身体構造」「活動」「参加」「環境因子」「個人因子」という6つの領域で人の生活を捉えます。

これにより、医療職と介護職が使う異なる専門用語を一つのコードにまとめることができるため、情報共有のスピードが上がり、カンファレンス時間が約30%短縮した事例もあります。

健康状態とは、単なる診断名ではなく、バイタルの推移や合併症のリスクまで含む概念です。

心身機能と活動・参加を関連付けながら向上させる施策が取れれば、科学的介護推進体制加算や個別機能訓練加算Ⅱといった加算の取得がしやすくなります。

活動はADL(日常生活動作)、参加は社会的な役割を指し、同じ行為でも文脈によって分類が変わります。

例えば料理でいえば、ご自身の昼食をつくるのは「活動」、お孫さんの誕生日ケーキを焼くのは「参加」です。

このようにICFは、「何ができるか」というプラスの側面で評価する考え方へと、私たちの発想を転換させます。

ICFの歴史と導入効果

ICFは2001年にWHOで採択され、障害をマイナス面で測るICIDHから、「生活機能」というプラス面で測るパラダイムへと大きく転換しました。

日本では、科学的介護情報システム「LIFE」や各種加算の算定要件に組み込まれており、導入した介護施設では紹介件数が平均で12%増えたり、加算による収益が年間で数百万円単位で増えたりするケースが続出しています。

効率的な施設運営を支えるICFの視点

生活機能と背景因子との関連性をマトリクスにして、リスクスコアで優先度を数値化すると、転倒や褥瘡といった重大なリスクへの介入を、組織として最も効果的に行えるようになります。

ICTと連動したモニタリングを導入したある介護老人保健施設では、急変による入院が年間12件から5件に減り、看護師の残業時間が月に80時間も削減されました。

新人研修にICFを取り入れ、基礎から応用、そしてOJTへと続く三層の教育を実施した施設では、離職率が18%から9%へと改善し、ROI(投資利益率)は179%を達成しました。

ICFタイムテーブルを用いたタスクシフティングによって、介護助手の比率を高めてもサービスの質は維持され、人件費を年間で480万円削減できました。

利用者獲得のためのICF活用戦略

活動・参加のスコアをK-means法でクラスター分析し、ターゲットに合わせたサービスを開発した施設では、新規の紹介件数が35%増加し、SNSでの口コミは2.8倍に。

結果としてCPA(顧客獲得単価)が27%低下しました。

また、環境因子を改善するためにLED照明や吸音パネルを導入したところ、転倒率が33%、BPSD(認知症の行動・心理症状)が26%減少し、その投資は1年半以内で回収できています。

ICFを活用した利用者評価とサービス設計

利用者評価のプロセス

現状と目標を二重のレーダーチャートで示すと、どこに優先して介入すべきかが一目で分かり、FIM(機能的自立度評価法)の改善予測の的中率が62%から85%へと向上した例があります。

評価、介入、再評価というサイクルを同じICFの物差しで回すことで、加算を算定する根拠が明確になり、差し戻し(返戻)のリスクが低減します。

サービス設計への応用

個人因子を大切にした目標設定は、ADLの改善スピードを平均で18%早め、ご利用者のモチベーションを大幅に高めます。

環境因子の棚卸しを行い、コストとインパクトを分析して優先的に改善するリストを作った結果、転倒に関連するコストを年間で260万円も削減した施設もあります。

\この記事を読まれている方に人気な資料です/

ICFを基盤とした人材育成とチーム構築

共通言語としてのICF

ICFのコードを申し送りのテンプレートに組み込むと、情報伝達のミスが33%減少し、会議時間も31%短縮されます。

eラーニングとケーススタディを組み合わせた研修によって、職員のICFへの理解度が平均58点から84点へと向上し、ケアに関する提案件数は約2.8倍に増加しました。

チーム構築への応用

MBTIやストレングスファインダーといった性格診断ツールをICFの個人因子に当てはめて役割分担を見直した結果、ケアプランの作成時間が25%短縮され、誤薬率は半分にまで減りました。

この取り組みで離職率は14%から7%に低下し、投資は8か月で回収が完了しました。

ICFを活かした施設運営の未来展望

新しいサービスモデル

ICFのスコアをリアルタイムで集計し、ペルソナ(利用者像)別のサービスを提供するモデルでは、売上が39%伸び、FIMの平均点は5.2ポイント改善しました。

AIによる評価、VRリハビリ、外骨格ロボットといった新しい技術の導入により、転倒率を46%低下させ、介助時間を1日あたり120分削減した事例も登場しています。

持続可能な地域連携

病院と施設がFHIRという規格で連携し、ICFデータを共有した船橋市のモデルでは、在宅復帰率が15.7ポイント上昇し、病院から施設への紹介(リファラル)が60%増えました。

さらに、採用への応募は25%増加し、採用コストは年間で240万円削減されました。