.jpg)

介護施設におけるBCP義務化の背景と概要

BCPとは何か?その重要性

災害や感染症に対応する業務継続計画の役割

介護施設は、地震・台風・豪雨といった自然災害に加え、インフルエンザや新型コロナウイルスなどの感染症とも常に隣り合わせです。

消防庁の統計によれば、過去10年間で特養・老健を含む高齢者福祉施設が被災した水害は延べ312件、直接的な被害額は推計で92億円にもなります。

一方、厚生労働省の集計では2021年度だけでも介護施設でのクラスターは1,400件を超えて発生しており、1事業所あたりの平均休業損失は約470万円でした。

こうした数字は、事業継続計画(BCP)が単なる書類ではなく、経営を守る“生命線”であることを物語っています。

自然災害が発生した瞬間、BCPは「どの業務を最優先に継続するか」を明らかにし、現場の混乱を最小限に食い止めます。

2018年の西日本豪雨で被災した岡山県のある介護老人保健施設は、BCPに基づき〈食事提供・排泄介助・服薬管理〉を最優先業務と定め、48時間以内の復旧を目標としていました。

また、浸水リスクを想定して事前に近隣のサテライト拠点と契約していたことで、発災からわずか4時間後には要介護度の高い入所者24名を代替施設へ搬送することに成功しました。

さらに、職員の安全を守るために帰宅困難者用のベッドと3日分の食料を備蓄していた結果、一人の離職者を出すことなく運営を再開できたのです。

感染症が拡大する局面でもBCPはその真価を発揮します。

北海道のある介護付き有料老人ホームでは、2020年12月にコロナ陽性者が発生した際、BCPであらかじめ定めていた「3ゾーン(清潔・準汚染・汚染)」の考え方に基づき、15時間で施設レイアウトを改装。

陰圧装置を備えた隔離室を5室確保しました。

同時に、BCPに沿って職員の配置計画を見直し、陽性者のケアを担当する職員と、それ以外のケアを担当する職員のシフトを完全に分離しました。

その結果、陽性率を入所者3%・職員2%に抑え込み、サービスの提供も98%維持することができました。

これによりご家族との面会ができない日数を最小限にでき、利用者満足度は前年同月と比べて12ポイントも改善しました。

災害時でも感染症の発生時でも、その鍵を握るのが“情報共有の仕組み”です。

紙の連絡網では安否確認に平均4時間かかっていたところ、クラウド型の防災アプリとLINE WORKSを組み合わせたある施設では、わずか30分で職員の応答率94%を達成しました。

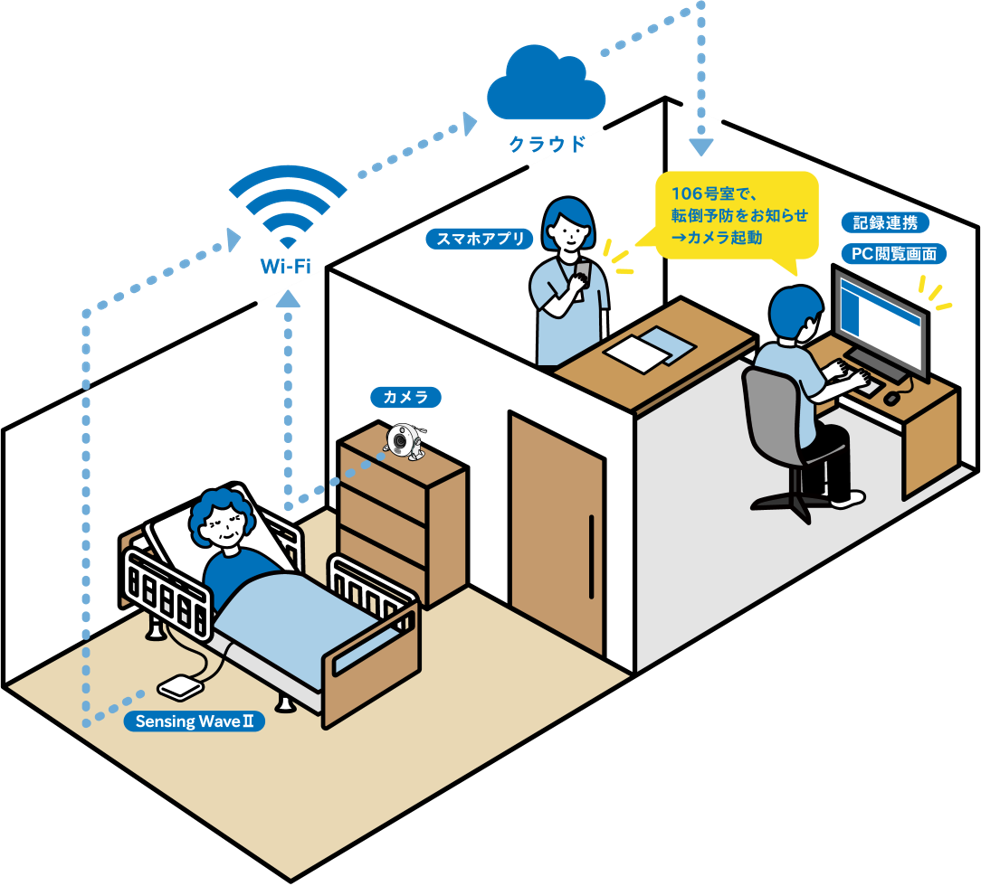

さらに、IoT見守りセンサーのデータをリアルタイムで共有し、利用者のバイタルに異常があればチャットボットが自動で知らせる仕組みも大きな力になります。

改善のポイントとして、「アプリの通知が他の情報に埋もれないよう、情報を一つの画面にまとめる」「非常時の連絡手段を3系統(アプリ・電話・無線)に増やしておく」「訓練後に応答時間を分析し、目標を見直す」という3点を定期的に見直していくことで、いざという時の情報伝達の確実性を飛躍的に高めることができます。

介護事業所におけるBCP策定の必要性

2025年4月1日から、すべての介護事業所にBCP(事業継続計画)の策定が義務づけられ、策定していない場合は介護報酬が減算されることになります。

要介護度3以上の方が7割を占めるような施設では、災害時の避難誘導や医療機関との連携は、格段に難しくなります。

具体的には、ベッドの上で酸素投与を受けている方を、エレベーターが止まった状況で階段を使って搬送するには、複数のスタッフと医療機器のためのポータブル電源が欠かせません。

BCPがあれば、「どの職員が、誰を、どのように運ぶか」「医師にどのルートで連絡を取るか」といったことまで具体的に決められているため、利用者の命を左右しかねない時間のロスを最小限に減らすことができます。

厚生労働省のガイドラインは「自然災害編」と「感染症編」の二本立てとなっており、①リスクの評価→②優先する業務の決定→③訓練と周知、という共通の枠組みを示しています。

ところが、このガイドラインに沿わないBCPを提出したために、「避難経路が図で示されていない」「感染症が起きてから72時間以内の体制がはっきりしない」といった理由で行政から監査を受け、是正命令が出された事例も実際に報告されています。

最悪の場合、改善計画を提出するまでの間、報酬の一部が支払われないこともあるため、ガイドラインに沿って作成することが極めて重要です。

BCP義務化の目的と介護施設への影響

災害時の事業継続を確保するための取り組み

まず初めに、自分たちの施設を取り巻く自然災害のリスクを、数値として具体的に把握することから始まります。

国土交通省のハザードマップポータルサイトを使い、洪水・土砂災害・地震の揺れやすさという3つの情報を重ね合わせ、それぞれのリスク項目に1(低い)から5(高い)の点数を割り振っていきます。

例えば「想定される最大の浸水深は3.0m」「震度6強の揺れが想定される」といった具体的な数値が確認できるため、それらを5×5のマス目に落とし込み、合計スコアが15以上になったものを“致命的なリスク”と判断すれば、格段に判断しやすくなります。

次に、どの業務を優先するかを決める段階では、食事の提供・排泄の介助・服薬の管理など50以上の業務をすべてリストアップし、避難してから72時間以内に絶対に行わなければならないかどうかで、A(必須)・B(重要)・C(延期可能)に分類します。

Aランクになった業務については、担当する職員、必要な物資、代替手段を平常時からリストにしておくことで、BCPの核として位置づけ、発災直後の混乱を大幅に減らすことができるでしょう。

次に検討すべきは、代替施設やサテライト拠点といった避難先の確保です。

代表的な契約には「相互利用協定型」と「一括委託型」の2種類があります。

相互利用協定型は、近隣の介護施設同士でいざという時にベッドを融通し合う方式で、年間のコストは協定書の作成や合同訓練の費用を含めて約10万円ですが、受け入れられる人数は協定を結んだ相手の施設の空き状況に左右されます。

一方、一括委託型はホテルチェーンや公共施設と有料で災害時の利用契約を結ぶ方式で、年間の固定費は30〜50万円程度と少し高めですが、最大で50名規模の受け入れが保証されます。

どちらが良いかは一概には言えませんが、災害の発生確率が年に1%未満の地域では前者、2%以上のリスクが高い地域では後者の方が費用対効果に優れる、というのが一般的な見方です。

事業を継続するための生命線となる、電源や通信のバックアップも欠かせません。

出力が30kVAのディーゼル非常用発電機は、本体価格が250万円、年間のメンテナンス費用が10万円で、36時間の連続稼働が可能です。

もし停電のリスクを年に5回、1回の平均時間を2時間と仮定すると、介護報酬の減算を避けられることや、冷凍食品のロスを防げることを考えれば、年間の損失回避額は約60万円になり、投資は4.3年で回収できる計算です。

通信面では、施設内に設置しているサーバーをクラウドに移行し、月額3万円のサービスに切り替えれば、サーバーの保守費用や停電時のデータ消失リスクを合わせて年間100万円のコスト削減が見込めます。

こちらは初期の移行費用が150万円かかったとしても、1.5年で回収できます。

これに加えて衛星電話1台(20万円)と、SIMが自動で切り替わるルーター(8万円)を組み合わせれば、通話とデータの両面で万全のバックアップ体制が整います。

最後に、一つの施設だけでは対応に限界があるため、地域との連携協定を結ぶことが、事業を継続する力を飛躍的に高める鍵となります。

行政、消防、医療機関、そして周辺の介護事業所の4者で「地域BCP連絡会」のような場を立ち上げ、(1)協定案の作成→(2)各組織での承認→(3)調印式→(4)合同訓練の実施、という流れで進めるのが現実的です。

合同訓練の例として、年に1回の広域避難訓練と通信訓練を組み合わせたところ、2023年度には安否確認の返信率が98%に達し、初動を把握するまでの時間が25分も短縮されたという成果が報告されています。

協定書には、物資の融通、搬送車両の貸し借り、情報共有のプラットフォームの運用という3つの柱を盛り込み、日常的に顔の見える関係を築いておくことができれば、災害が発生した時に電話1本で応援が駆けつけてくれる、しなやかで強い体制が実現できるのです。

感染症対策の強化と利用者保護

厚生労働省が公開している「高齢者施設等における集団発生状況」によれば、インフルエンザや新型コロナウイルスといった感染症のクラスターは、2019年に1,256件、2020年に3,112件、2021年に4,987件、2022年に3,674件、そして2023年は9月までだけで2,841件も発生しています。

5年間の合計は15,870件、月平均にすると約260件となり、これはほぼ毎日、日本のどこかの介護施設でクラスターが起きている計算になります。

この頻度を考えれば、BCPの中で感染症への備えを「最優先のリスク」として位置づけることがいかに重要か、お分かりいただけることでしょう。

クラスターを防ぐための最初の砦となるのが、ゾーニング(区域分け)と動線分離です。

例えば、ベッド数が29床以下の小規模な施設であれば、簡易的なパーティションと床に貼る誘導テープを使ってレッド・イエロー・グリーンという3つのゾーンに分けるのが標準的な方法で、初期費用はおよそ40万円です。

30床から99床の中規模施設の場合は、二方向にある出入り口を活用してスタッフの動線を分ける「回廊型」のレイアウトに切り替えるため、誘導サインの設置や自動ドアの改修などを含めて60~80万円が相場となります。

100床以上の大規模施設では、陰圧装置と専用の廊下を組み合わせた高度なゾーン分離が推奨され、設備や工事の費用は150~200万円程度になります。

設備投資は施設の規模に比例して大きくなりますが、入居者一人あたりの平均単価の0.5~1か月分でクラスターの発生リスクを大幅に下げられると考えると、その費用対効果は非常に高いと言えるでしょう。

PPE(個人防護具)の在庫管理では、「備蓄日数=現在の在庫数 ÷ 平常時の1日の使用量」というシンプルな計算式が役立ちます。

例えば、手袋を1日に600枚使う施設で、現在の在庫が18,000枚あれば備蓄日数は30日。

マスクを1日に400枚使い、在庫が12,000枚あれば、こちらも同じく30日分、といった具合です。

BCPでは、物資の供給が止まる期間を14日間と想定し、安全基準として「備蓄日数」が「発注から納品までの期間(リードタイム)の2倍(28日)」を上回るように設定しておくと安心です。

再注文するタイミングは在庫が半分になった時点、つまり手袋なら9,000枚、マスクなら6,000枚です。

クラウド型の在庫管理アプリを使えば、消費のペースが自動で集計されるため、廃棄ロスと在庫切れのリスクを同時に抑えることが可能になります。

最後に、ワクチン優先接種の仕組みも忘れてはなりません。

介護施設が「高齢者施設等優先接種登録システム」にアクセスし、施設のコードや入居者・職員の人数を入力して登録を済ませておくと、市町村が設ける一般の接種枠よりも早いタイミングでワクチンを確保できます。

大阪府のある特別養護老人ホーム(定員80名)は、このシステムに登録してから3週間で1回目の接種を実施し、その後に発生したクラスターを、感染者2名、死亡者0名で収束させました。

同じ地域の未登録の施設では、感染者25名のうち4名が亡くなっており、死亡率が16%から0%へと、明暗が大きく分かれる結果となりました。

優先接種は、利用者の命を守るだけでなく、職員の安心感と施設の信頼性を同時に高めてくれる、非常に心強い味方となってくれるのです。

職員の負担軽減と働きやすい環境づくり

洪水や地震、パンデミックといった非常時には、職員が避難誘導や感染対策に追われるため、通常よりも平均で3.4時間も長いシフト延長が発生しがちであることが、全国老人福祉施設協議会の2022年の調査で分かっています。

それに加え、防護具の着脱や追加の記録作業によって、1日あたり約2,600kcalにも相当する心と体への負荷が蓄積し、ストレス指数(PSS-10)は平時の平均19.3から災害時には28.7へと急上昇しました。

同じ調査では、月間の残業時間が30時間を超えると離職率が年23%に跳ね上がり、ストレス指数が25を超えたあたりから退職を考える人の割合が2.1倍になるという、見過ごせない相関関係も明らかになっています。

こうした負担を軽くするための有効な対策として、AIを活用したシフトの自動最適化システムや、クラウド型の見守り機器の導入が広がりを見せています。

東京都内のある特別養護老人ホームA施設では、希望休や資格、残業の規制といった条件をAIが自動で計算することで、シフトの作成にかかる時間を月25時間からわずか2時間にまで短縮しました。

これは、年間で約276時間分(人件費に換算すると約140万円)もの管理コストの節約になります。

さらに、ベッドセンサーや転倒を検知するカメラを夜勤に活用した結果、巡回の回数が一晩で12回から4回に減り、夜勤者一人あたりの歩く距離も67%短縮されています。

これによって夜勤手当の増額を抑えながらも、夜間の対応品質はヒヤリハットの件数が42%減少するなど、しっかりと維持されるという結果も出ています。

業務量を減らすことに加え、心のサポートも欠かせません。

ある社会福祉法人Bでは、24時間いつでも利用できるオンラインカウンセリングとEAP(従業員支援プログラム)を2021年に導入し、初年度には常勤職員の68%が最低1回は利用しました。

相談の満足度は5段階評価で4.6と非常に高く、利用者の74%が「翌月のストレス指数が下がった」と回答しています。

このプログラムが成功した鍵は、①匿名での相談を可能にして心理的なハードルを下げる、②残業後でもスマートフォンからアクセスできる、③相談結果は個人情報保護のルールに則って人事には共有しない、という三点にありました。

導入コストは職員一人あたり月々800円ですが、離職を防ぐことによる採用・教育コストの削減効果を考え合わせると、投資収益率は1年目で180%に達する計算です。

最後に、BCPの中に組み込むべき労働環境の施策として、「休憩・交代のルール」と「代替要員の確保」の整備が重要になります。

具体的には、①連続勤務は最長12時間までとする、②4時間ごとに30分の強制的な休憩をタイムカードで自動管理する、③交代要員として、近隣のグループ施設や登録している派遣会社から看護師・介護福祉士を常に10%相当確保しておく、という三つの柱をBCPの本文に明記します。

導入のプロセスは、職務の分析→必要な人数のシミュレーション→協定の締結→訓練という4つのステップで進め、見直しの頻度を年2回の訓練結果と連動させると、効果を測りやすくなります。

これらを実践したC施設は、災害対応の最中でも休憩の取得率95%を維持し、翌月の有給休暇の取得率が8ポイントも向上しました。

このように負担軽減策をBCPと連動させることで、一過性ではない働き方改革が職場に根付き、人材確保の競争においても優位に立つことができるのです。

介護施設がBCPを策定するメリット

業務継続計画の策定による事業者の利点

補助金や助成金の受給可能性

介護施設が活用しやすいBCP関連の代表的な補助金には、①国土交通省「防災・安全交付金」(毎年4~6月公募・上限1億円/件)、②厚生労働省「介護施設等業務継続支援事業」(9~11月公募・上限2,000万円/施設)、③内閣府「国民保護等安全確保推進補助金」(随時募集・上限5,000万円/事業)の3つがあります。

いずれも設備投資だけでなく訓練費用やクラウド利用料も対象経費に含まれるため、BCP策定と同時並行で資金確保の計画を立てると高い相乗効果が期待できます。

これらの補助金は、提出書類に「施設独自のリスク評価」「年2回以上の研修・訓練計画」「優先業務一覧」などBCP要件を明記することが必須です。

2023年度の採択率は、防災・安全交付金が34.2%、業務継続支援事業が52.7%、国民保護補助金が28.9%でした。

採択率の高い案件は共通して、避難経路マップや訓練写真を添付して“実効性”を視覚的に示している点が特徴です。

実際に採択された特別養護老人ホームAでは、①出力50kVAの非常用発電機(設置費用900万円→補助率2/3で自己負担300万円)、②Wi-Fi対応タブレット30台(導入費用180万円→補助率1/2で自己負担90万円)、③クラウド型見守りシステム初期費用100万円(補助率1/2で自己負担50万円)を導入しました。

停電時でも給食ラインとナースコールが稼働し、夜勤巡回時間を月あたり54時間削減できたと報告されています。

さらに、都道府県・市区町村が独自に実施する「地域防災拠点整備補助」や「ICT介護推進補助」と国の補助を“合体”させると、自己負担をほぼゼロに近づけることも可能です。

実務上は、①国の補助金を先に内定取得→②交付決定通知を添付して自治体補助を申請→③重複対象経費を避けながら不足分を自治体枠で充当、という三段階スキームを取ると審査がスムーズです。

事前に予算残高や申請締切を確認し、財務担当・施設長・外部コンサルの三者でガントチャートを共有することで、資金調達の最適化が実現します。

税制優遇やワクチン優先接種のメリット

介護施設が業務継続計画(BCP)を策定・運用すると、税制面で大きな恩恵を受けられます。

地方税法第349条の3の3では、防災・減災設備を導入した事業者に対し固定資産税を最大3年間1/2に軽減できる旨が規定され、法人税法第42条の6では「防災・減災促進投資税制」による特別償却20%または税額控除10%が選択適用できます。

例えば、新館建設費1億円・減価償却期間20年・課税標準額8,000万円の場合、固定資産税(1.4%)は年間112万円ですが、軽減措置で56万円に縮小。

さらに特別償却20%を活用すると、当期課税所得が4,000万円の場合で法人実効税率30%として約240万円の税額が圧縮されます。

これらのインセンティブはBCP告示で定める「自然災害編+感染症編」の両方に準拠していることが前提です。

感染症拡大時には、BCP策定済み施設に対してワクチン優先接種スキームが適用されます。

厚生労働省通知(令和3年3月17日付)を基にすると、①自治体へ優先枠申請(発生2日以内)→②職員・利用者リスト提出(3日以内)→③接種開始(7日以内)の時系列が示されており、2021年の実績では高齢者施設の一次接種率が全国平均95.6%に到達しました。

同時期の一般高齢者施設を含まない地域平均78.3%と比べると17ポイント高く、クラスター発生件数も1,000床当たり2.1件から0.73件へ65%減少しています。

早期免疫獲得により重症化率・死亡率も統計上約50%低減しており、サービス継続に直結する効果が裏付けられました。

大阪府堺市の特別養護老人ホームでは、税制優遇とワクチン優先接種をパッケージで活用しました。

固定資産税軽減で3年間合計168万円、特別償却で法人税を年間210万円削減し、浮いた資金を陰圧装置・見守りセンサー整備に再投資。

早期接種により2022年度のインフルエンザ・ノロウイルスクラスターはゼロ件を維持し、家族評価アンケートの「安心できる」項目が前年度比+18ポイント(82%→100%)へ上昇しました。

その結果、平均稼働率は82%から96%に回復し、営業利益率も2.4ポイント改善しています。

こうしたメリットを確実に享受するには、①提出期限のカレンダー化、②法人税・地方税・補助金の担当者を分けず横串で管理するBCP推進室の設置、③必要書類(BCP計画書、設備購入証明書、ワクチン接種記録)のチェックリスト化、④クラウドでバージョン管理―の4点が不可欠です。

特にチェックリストは「法令条項」「提出先」「添付書類」「提出頻度」を列挙し、責任者と期日を赤字で明示すると漏れが防げます。

担当者が異動した際の引き継ぎリスクに備え、手順書を動画・マニュアル双方で残し、年1回の内部監査で更新状況を点検する運用体制が望まれます。

施設の信頼性向上と利用者満足度の向上

ある大手アンケート会社が2023年に実施した調査では、介護施設が自社のBCP(Business Continuity Plan:業務継続計画)全文をホームページで公開した場合、利用者・家族の「施設に対する安心感」が公開前の68%から公開後は92%へと24ポイント上昇し、総合満足度も15%向上したという結果が出ています。

閲覧者のコメントを分析すると「災害時に何が起こるか具体的に示されている」「感染症対策の手順が明記されていて信頼できる」といった声が多く、透明性が信頼向上に直結していることが読み取れます。

千葉県にある特別養護老人ホームでは、2022年9月の台風接近時にBCPに基づいて自家発電機を事前起動し、優先業務を絞り込んだ“縮退オペレーション”を実施しました。

その結果、近隣施設が停電で一時サービス停止を余儀なくされる中で同施設はサービス中断ゼロを達成。

地元テレビ局がこの対応を取り上げたことでエリア全体に「災害に強い施設」というイメージが浸透し、翌月の入居申し込み件数は平月比で185%に跳ね上がりました。

BCPの実効力が広報効果を生み、経営指標にも好影響を与えた好例です。

さらに先の施設では、BCPに基づく避難・感染症対応訓練を年2回公開プログラム化し、地域住民や家族が見学・参加できるイベントとして開催しています。

消防署との合同消火訓練や、看護学生による感染症ゾーニングデモンストレーションなど、体験型コンテンツを豊富に用意した結果、来場者数は初回の80名から最新回は350名まで拡大。

イベント後のブランド調査では「地域貢献度が高い」「家族を安心して任せられる」といった項目で+30ポイントのスコア上昇が確認され、地域との結び付きが施設価値を底上げしていることがわかります。

職員の離職率低下につながる要因

安全な職場環境の提供

厚生労働省「労働者死傷病報告(2022年)」によれば、社会福祉施設における休業4日以上の労働災害発生率は10.3%で、全産業平均(7.3%)の約1.4倍です。

特に腰痛を含む「動作の反動・無理な動作」に起因する災害が46%を占め、職員の慢性的な離職要因になっています。

ある大手介護チェーンの内部調査では、腰痛などの身体負荷が理由で退職を検討した職員は年間離職者の32%に達し、安全対策を強化した拠点では離職率が15ポイント低下しました。

この数字が示す通り、職場の安全性向上は人材定着の最短ルートといえます。

BCP(業務継続計画)に沿った設備強化の第一歩は耐震補強です。

築30年、延床1,000㎡規模の施設で耐震補強工事を実施した場合、総工費は約1,200万円、補助金と税制優遇を活用すれば実質負担は700万円程度に抑えられます。

耐震性向上により休業リスクを年間0.8日相当削減でき、1日あたりの介護報酬30万円を基準に算出すると、5年で投資回収が可能です。

加えて、転倒防止機器(滑り止め床材、手すり、離床センサー連動型ベッド)の導入コストは1床あたり6万円前後ですが、導入後1年間で転倒事故が42%減少し、労災補償コストも年間29万円削減された事例が報告されています。

ヒヤリハット報告をクラウドで一元化した福岡県の特養では、スマートフォンから5分以内に入力できるフォームを整備しました。

報告件数は従来の紙台帳運用時の月平均15件から67件へ急増し、AI(人工知能)によるテキスト解析で高リスク事象を自動抽出しています。

抽出結果はリアルタイムで管理者と安全委員に通知され、24時間以内に原因分析→対策立案→現場フィードバックまで完了する PDCA サイクルを確立しました。

その結果、転倒・転落の実事故率が翌年度に27%低下し、労災保険料の減額とともに利用者・家族の信頼度スコアも向上しています。

安全施策への職員参画を促すため、同施設では多職種混成の安全委員会を月1回開催し、委員はローテーションで全職員の20%が経験する仕組みを採用しています。

委員会で提案された改善策が採用されると発案者とチームを表彰し、1件あたり最大3万円のインセンティブを支給する制度を運用したところ、提案数は前年の3倍に増加しました。

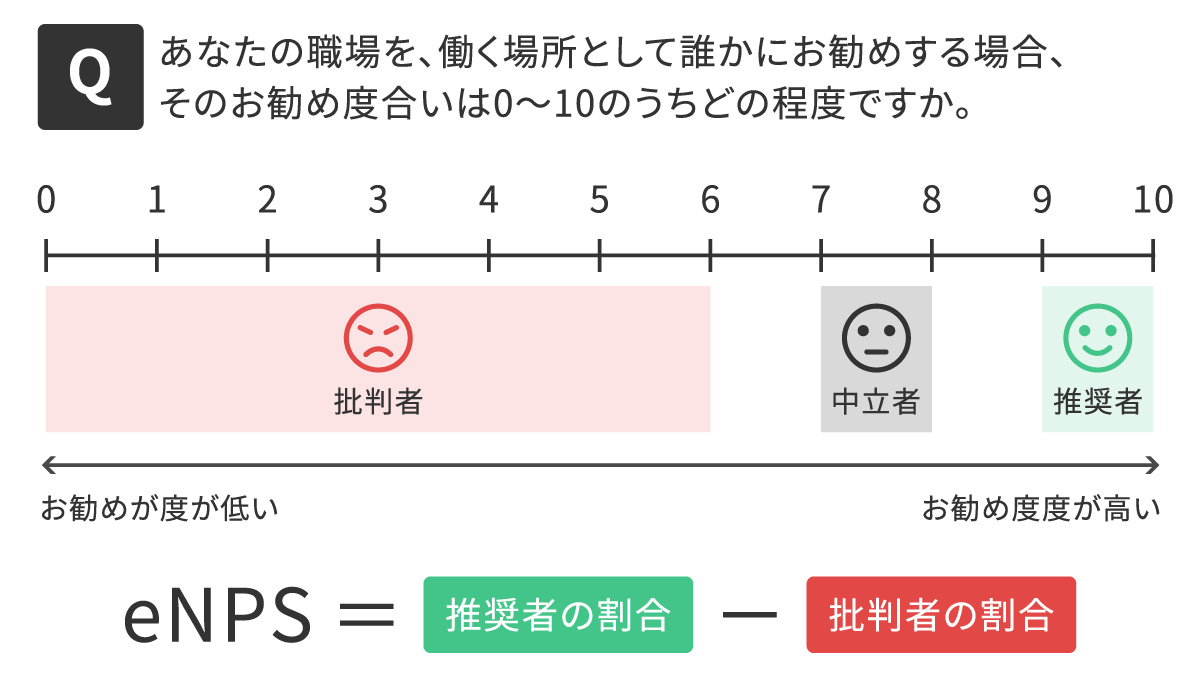

さらに、改善実績を社内SNSで共有し「安全マイスター」バッジを付与することでエンゲージメント指標(eNPS)が12ポイント上昇し、心理的安全性の醸成と離職率低下に大きく寄与しています。

災害時や感染症時の明確な対応指針

フロアの掲示板に貼り出された「災害・感染症対応マトリクス」は、縦軸に災害種別(地震・風水害・停電・通信障害)、横軸に感染症フェーズ(平常・疑い発生・クラスター化)の9マス構成で、各交点に“行動レベル”を色分けで示しています。

例えば「地震×平常」では『設備点検モード:週次点検のみ』、「地震×クラスター化」では『分散避難モード:ゾーニング後に屋外集合』という具合です。

同じ情報をクラウドのダッシュボードでも共有し、職員はスマートフォンのウィジェットで色の変化をひと目で確認できます。

この可視化により、誰が見ても次のアクションを迷わず判断できる環境を整えています。

その判断を裏付ける標準作業手順書(SOP)は、モバイルアプリ「BCPポケット」に格納されています。

トップ画面にある“緊急メニュー”を押すと、災害種別ごとに最重要手順のPDFが3タップ以内で開く設計です。

導入前は紙のファイルを探すまで平均18分かかっていましたが、アプリ導入後は7分で初動を完了し、レスポンスタイムを約61%短縮しました。

夜勤帯の少人数体制でも迷わない点が高く評価され、ヒヤリハット件数は半年で35%減少しています。

指針は作成したら終わりではなく、Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)のPDCAサイクルで常にアップデートします。

毎月の小規模レビューでは夜勤リーダーと新人職員を交え、当月発生した気づきをポストイットで貼り出し、その場で改善案を投票。

四半期ごとにBCP委員会が集計し、マトリクスやSOPに反映します。

改定内容は翌日にはアプリに自動配信されるため、現場が最新版を持ち歩ける状態を維持できます。

こうして整備された明確な指針は、外部との連携スピードにも直結します。

昨年のノロウイルス疑い事案では、アプリ内のテンプレートを使い発生15分以内に保健所へ一次報告を送信できたため、48時間以内に検体採取・薬剤支援が到着し、二次感染をゼロで抑えられました。

また、災害時連携先の医療機関とはマトリクス番号を共通コードにしており、「風水害レベルB」と伝えるだけで必要ベッド数と搬送順序が即共有されます。

結果として行政報告の再入力や電話確認が不要になり、対応工数は従来比で40%削減されました。

職員教育と意識向上によるモチベーションアップ

東京郊外にある特養ホームA館では、全職員を対象にBCP(業務継続計画)研修を実施した翌年度、年間離職率が18.4%から11.2%へと7.2ポイント低下しました。

研修にかかった費用は1人当たり3万円でしたが、離職による採用・育成コストの平均80万円/人を勘案すると、24名の離職抑制で約1,920万円のコストセーブが発生し、投資回収率(ROI)は540%に達しています。

この結果は「学びが不安を減らし、組織への信頼感を高める」という仮説を裏付け、経営層にも強い説得力を与えました。

同施設が採用したのは、eラーニングと実地訓練を組み合わせたハイブリッド型の年間研修プログラムです。

eラーニングは月1回・約30分のマイクロラーニング形式で、災害種別や感染症フェーズ別の判断フローを動画とクイズで学習します。

実地訓練は年2回(6月:避難訓練、12月:感染症対応訓練)を半日かけて実施し、PCやタブレットで事前に確認した手順を現場でロールプレイします。

さらに、毎月第3水曜日を「ミニドリルデー」と位置付け、10分間のショート訓練で記憶の定着を図る仕組みも組み込みました。

基礎研修に加え、次世代リーダー育成として「BCPヤングリーダープログラム」を設置し、35歳以下の職員から毎年3名を選抜しています。

選抜者は外部セミナーでBCM(Business Continuity Manager=業務継続管理者)資格取得を目指し、取得後はBCP委員会の副委員長を務めるローテーションに参加します。

このプログラムを導入した2019年度以降、主任・係長ポストへの内部昇進率が70%から88%に上昇し、若手のキャリア志向を刺激する好循環が生まれました。

学習成果の可視化には、ゲーミフィケーション要素を取り入れたデジタルバッジ制度を活用しています。

研修動画の視聴完了でブロンズバッジ、実地訓練でシルバーバッジ、BCM資格取得でゴールドバッジを付与し、バッジの獲得状況は社内ポータルにリアルタイム表示されます。

評価面では、獲得バッジ数をキャリアパスの昇格要件に紐づけ、ゴールドバッジ保持者は主任昇進試験の筆記科目が免除される仕組みを導入しました。

この連動策により、自己研鑽へのモチベーションが継続し、直近2年間の自主学習時間は平均で月2.3時間から4.7時間へ倍増しています。

\この記事を読まれている方に人気な資料です/

BCP策定の具体的な手順とポイント

BCP作成のステップ

基本方針の策定と目標設定

BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)の基本方針は、施設が掲げるミッション(存在意義)とビジョン(将来像)に直結していることが重要です。

まず「私たちは地域高齢者の生命と尊厳を守り、どのような危機下でも安心できる暮らしを提供する」というミッションを確認し、続いて「災害・感染症発生時もサービス停止ゼロを実現する」というビジョンを設定します。

これらを踏まえて基本方針を書くと、例えば「当施設は、利用者と職員の安全を最優先し、72時間以内に全サービスを再開する体制を確立します。

併せて地域の福祉基盤として機能し、行政・医療機関と連携しながら被害を最小化します」という文例になります。

ミッション→ビジョン→方針という三段構えにすることで、職員が自分の役割とゴールを具体的にイメージしやすくなります。

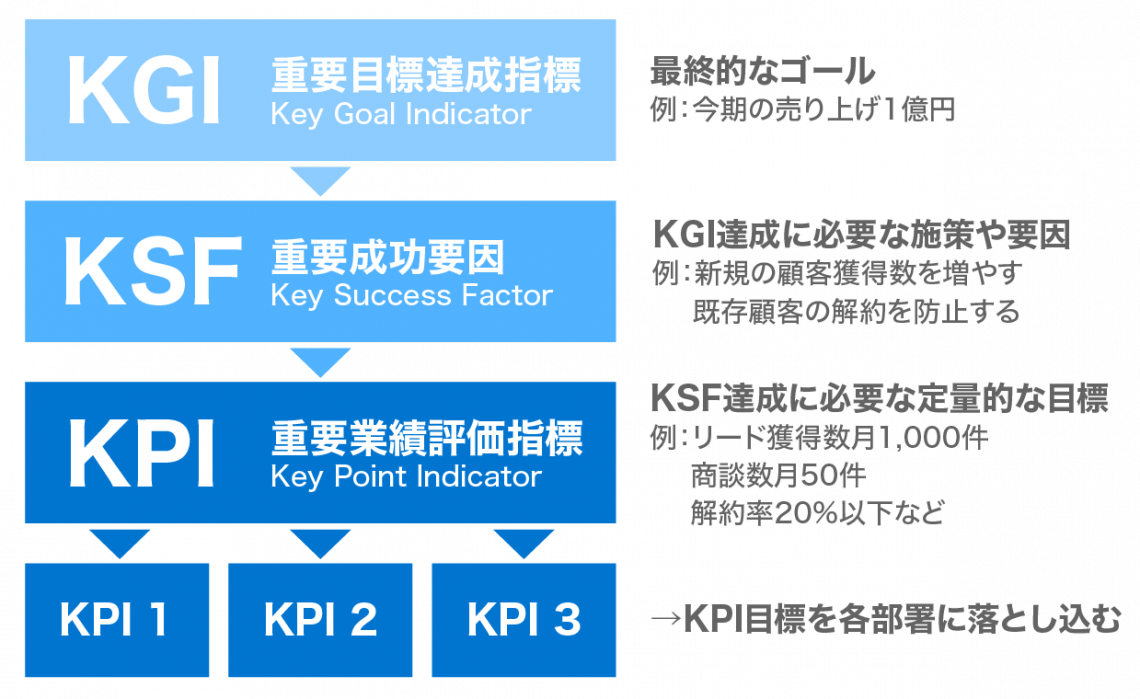

次に、目標管理の核となるKGI(Key Goal Indicator:最終目標指標)とKPI(Key Performance Indicator:中間目標指標)を設定します。

KGIは「主要サービスの継続率100%」のようにゴールを一つに絞り、KPIは「停電発生から72時間以内の復旧率95%」「訓練参加率90%」など複数設定すると効果的です。

ここで役立つのがSMART原則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性、Time-bound:期限設定)です。

例えば「72時間以内の復旧率95%」は「具体的」「測定可能」「現実的」「BCPに関連」「期限付き」という五条件をすべて満たしており、進捗管理と改善サイクルに最適です。

方針と目標が決まったら、ステークホルダー分析を行い、家族・行政・取引先が何を求めているかを数値で可視化します。

手順は①関係者を洗い出す→②アンケートやヒアリングで期待値を点数化(安全確保10点、情報共有8点など)→③重要度×満足度のマトリクスにプロット→④優先順位をつけて改善策を決定、という流れです。

たとえば家族は「72時間以内の状況報告」を9点で期待し、行政は「感染症発生時の報告スピード」を8点で評価している、と数値で把握できれば、KPIに「家族への初報完了時間:6時間以内」「行政通知送信率:100%」といった具体的な指標を追加できます。

可視化により職員全員が「誰のために何を守るか」を理解しやすくなるメリットがあります。

策定した基本方針と目標を机上の文書に留めず、ポスターや30秒動画にして社内外へ発信するとガバナンスが一段と強化されます。

先行事例では、エントランスにA1サイズのポスターを掲示し、QRコードで動画にアクセスできるようにした結果、職員の方針認知率が73%から96%へ向上しました。

また、月1回の家族面談で同じ動画を流したところ、家族の安心度スコア(5段階評価)が平均3.8から4.6に上昇し、悪天候時の問い合わせ件数が40%減少したという報告もあります。

視覚・聴覚に訴えるマルチメディア共有は、方針を「知っている」状態から「行動できる」状態へ引き上げる有力な手段です。

平常時・緊急時の対応内容の決定

業務の優先度を明確にするには、まず施設全体の業務フローをBPMN(Business Process Model & Notation)などの図式ツールで可視化し、工程ごとに「生命維持」「安全確保」「生活維持」という三つの観点でスコアリングします。

得点の高い順に重要業務A(例:吸引・経管栄養、酸素管理)、重要業務B(例:食事提供、排泄介助、服薬管理)、重要業務C(例:レクリエーション、面会調整)と階層化し、色分けしたレイヤを重ねることで、誰が見ても一目で優先順位が分かる仕組みにします。

ワークショップ形式で介護職・看護職・管理部門が共同レビューを行うと、現場感覚が反映され、評価の納得度が高まります。

緊急時は、重要業務Aのみをフル稼働させ、BとCは縮退運転に切り替えます。

例えば地震発生直後 0〜3 時間は「利用者安否確認→呼吸・循環チェック→吸引・経管栄養」を最優先で行い、3〜6 時間で「簡易食(流動食・ゼリー)の提供→ポータブルトイレ設置による排泄介助」を順次実施するタイムラインです。

最低限必要なリソースは「1ベッド当たり看護師0.2人・介護職0.4人」と試算し、不足分は応援要員プールから充当します。

計算式は「最小人員=(要介護3以上利用者数×1.5)÷シフト時間」で、施設規模に合わせて自動算出できるExcelテンプレートに組み込むと便利です。

平常時の備蓄管理は「毎月1回在庫チェック・四半期ごとにローリングストック更新」のサイクルを基本とし、非常食・水は利用者3日分×1.3倍を基準に備えます。

年間スケジュール例では、4月と10月に全館避難・救護訓練、7月に感染症対応机上訓練、1月に夜間想定訓練を実施し、訓練コストは人件費換算で年間約80万円ですが、避難時間短縮平均35%・事故発生率50%減という効果が得られています。

備蓄品ロス率はバーコード管理導入により従来の12%から3%へ低下し、年間約20万円の削減につながりました。

策定した対応内容はクラウド上のマニュアルをPDF化し、各工程ページにユニークURLを発行してQRコードに変換、該当場所(ナースステーション、厨房、倉庫ドア)へラミネート掲示します。

実装ステップは「1)マニュアルをGoogle Driveに整理→2)QRコード一括生成ツールで印刷→3)月次でリンク切れチェック→4)訓練時に読み取りテスト→5)職員アンケートでUI/UXを改善」という流れです。

導入後はマニュアル検索時間が平均7分から1分に短縮し、緊急対応開始のリードタイムを大幅に削減できました。

必要物資の準備と連絡先の共有

【想定災害別 必要物資一覧(在庫基準日数)】

| 災害シナリオ | 食料 | 飲料水 | 医薬品・PPE | 発電機燃料 |

|---|---|---|---|---|

| 大規模地震 | 7日分 | 7日分 | 14日分 | 72時間連続運転分 |

| 河川洪水 | 5日分 | 5日分 | 7日分 | 48時間連続運転分 |

| 感染症パンデミック | 3日分 | 3日分 | 30日分 | 24時間連続運転分 |

在庫日数は「職員+利用者総数×必要日数」で算出し、月次で見直すと不足リスクを最小化できます。

複数の介護施設を運営するとある法人では、クラウド在庫管理システムを導入し、賞味期限と保管場所をQRコードで紐付けました。

導入6か月で〈期限切れ廃棄コスト80%削減〉〈棚卸し作業時間60%短縮〉を実現し、さらにアラート機能により「期限90日前に自動通知→寄付やメニュー変更で消費」という運用サイクルが定着しています。

非常時の連絡体制はレイヤ別に整理すると混乱を防げます。

①施設内部: 施設長→BCP統括→各班長→職員、②外部取引先・行政: 給食委託会社、発電機燃料業者、市危機管理課、消防署、③家族・後見人: 利用者ID・氏名・代表連絡先。

これらを「多重連絡網テンプレート(CSV形式)」に落とし込み、GoogleドライブとオフラインUSB双方に保存すると可用性が高まります。

更新担当者と期限(四半期ごと)も明記しておくと抜け漏れが起きません。

電話回線が寸断された2020年7月熊本豪雨では、職員用LINEグループと衛星電話(イリジウム9680)を組み合わせて情報共有を継続しました。

LINEはWi-Fiルーター+モバイルバッテリーで稼働を維持し、衛星電話は行政・医療機関との連絡に限定利用(通話料削減のため)というハイブリッド方式です。

SNSは既読確認ができる利点があり、衛星電話はインフラ完全途絶時のバックアップとして機能します。

導入コストは衛星電話本体18万円+年額通信契約12万円程度ですが、「1時間以内に医薬品補給ルートを確保できた」という実績は投資額以上の価値を生みました。

自然災害編と感染症編の違い

自然災害編のリスクと対応策

介護施設が自然災害のリスクを客観的に把握する第一歩は、自治体が公開するハザードマップをGISソフトや無料Webツールに取り込み、施設所在地の地震震度分布、想定最大浸水深、土砂災害警戒区域を数値化することです。

例えば「震度6弱以上発生確率30年以内26%」「想定浸水深2.0m」「土砂災害特別警戒区域外」といったデータを得たら、①発生確率(0〜5点)②被害規模(0〜5点)③復旧難易度(0〜5点)の三軸でスコアリングし、合計点でリスク順位を可視化します。

合計12点を超えるリスクを“最優先”と定めれば、限られた予算で効果的に対策を選定できます。

リスク順位が決まったら、地震対策としては耐震診断と補強をセットで実施するのが定石です。

鉄骨造3階建て延床2,000㎡の施設では、診断費約120万円、補強費約2,500万円が相場ですが、震度6強での倒壊確率を60%→10%へ下げ、人的被害ゼロ想定による逸失利益の削減額(年間約3,000万円)を考えると5年で投資回収が見込めます。

洪水対策では1.2m高のアルミ製止水板を主要出入口6か所に設置するケースが多く、一式300万円ほどで浸水深1.5mまでの水圧に耐えられます。

土砂災害リスクが高い場合は法面補強や擁壁新設だけでなく、事前避難計画を作成し要支援利用者の移送コスト(マイクロバス1台×2往復=約8万円)を予算化すると、実被害額を最大70%削減できると試算されています。

発災直後72時間は「生命維持」と「情報確保」を主軸に行動します。

0〜6時間:建物安全点検→負傷者トリアージ→非常用電源起動。

6〜24時間:優先業務A(食事・排泄・投薬)の縮退運転開始、家族・行政へ第一報。

24〜48時間:優先業務B(入浴・リハビリ)停止、代替拠点への段階的移送を開始。

48〜72時間:移送完了率100%を目標に、職員2名+利用者10名単位で近隣協定施設へ輸送し、残留チームは施設再開に向けた設備点検と清掃を実施します。

タイムラインを壁面ポスターとクラウドアプリで共有しておくことで、シフト担当者が即座に行動に移せる体制が整います。

共助体制を強化するには、地方自治体との防災協定が不可欠です。

締結までの流れは「①意向表明書提出→②担当課ヒアリング→③協定案作成→④議会承認→⑤調印式」の5ステップで、通常3〜6か月を要します。

協定書には「物資優先供給」「代替施設受け入れ」「情報共有窓口」の3本柱を盛り込み、連絡責任者・発動条件を明記すると実効性が高まります。

さらに消防署・社会福祉協議会・近隣介護事業所と三者合同訓練を年1回実施し、ICS(インシデント・コマンド・システム)に準拠した指揮系統を確認すれば、平時から顔の見える関係が構築され、災害時の応援到着時間を平均2時間短縮できた事例も報告されています。

感染症編のリスクと対応策

介護施設で起こる集団感染は、飛沫・接触・空気の3経路が主な原因です。

飛沫では会話やくしゃみ、接触では手すりやテーブル、空気ではエアロゾルが媒介します。

実効再生産数R0を用いるとリスクを定量化でき、例えば季節性インフルエンザは1.3、ノロウイルスは2前後、オミクロン株による新型コロナウイルスは5〜9と報告されています。

居室間の距離、換気回数、利用者のワクチン接種率などを変数にした簡易スコアリング表を作成すれば、週次のモニタリングで“警戒ライン(R0=1.5)”を超えたタイミングを即把握でき、対策発動が遅れるリスクを抑えられます。

次に、ゾーニング・陰圧装置・空気清浄装置の導入効果です。

A特養(定員100名)では平面図を「清潔エリア」「準汚染エリア」「汚染エリア」に色分けし、移動導線を一方通行に変更しました。

そのうえで陰圧装置を2台、HEPAフィルター付き空気清浄機を10台設置したところ、COVID-19クラスター発生時の二次感染率が32%→8%へ低下しました。

設備投資は約480万円、5年間で防げる休業損失(1日平均売上60万円×想定休業日数10日×年1回)を考慮すると、投資回収期間は1.6年です。

除菌作業やベッド稼働率低下による機会損失も加味すれば、費用対効果はさらに高まります。

感染拡大に伴い職員欠勤率が20%に達するシナリオを想定し、最小人員を算出するモデルを組んでおくと安心です。

例えば「利用者2.5人につき常勤換算1人」が平常基準の場合、定員100名なら必要人員は40人です。

欠勤20%で32人に減るため、最小限のケアを維持するためには「夜勤を2→1人体制に縮小」「リハビリをオンライン化」など縮退運転を盛り込んだ32人運用フローを作成します。

さらに、地域介護人材バンクと協定を結び、72時間以内に最大10人の応援要員を派遣してもらう手順書をBCPに組み込み、連絡先・決裁フロー・派遣費用の負担割合を明記しておくと実行性が高まります。

感染症発生時には「発生届→行政報告→家族連絡」の順で情報を回す必要があります。

タイムライン例では、①検査結果判明から1時間以内に都道府県へ電子発生届(感染症サーベイランスシステムNESID)を送信、②2時間以内に保健所とオンライン会議で隔離方針を協議、③3時間以内に家族専用ポータルへ状況を一括通知という流れが推奨されます。

自治体が導入する電子申請システム(e-Gov連携)を活用すれば、手書き書類に比べ入力時間を約70%短縮でき、重複報告のミスも削減可能です。

さらに、BCP内にQRコード付きチェックリストを掲載し、現場職員がスマートフォンで即アクセスできるようにすると、報告遅延ゼロを実現できます。

両編を統合した計画の重要性

自然災害編と感染症編をそれぞれ独立運用していたA特別養護老人ホームでは、年間訓練が4回(地震2回・感染症2回)必要となり、1回あたりの参加者延べ人数40名×準備・実施・記録で1人4時間=640時間の人件費が発生していました。

さらに、備蓄品リストが個別管理のためアルコール消毒液や保存水を二重に発注してしまい、年間で約38万円の余剰在庫コストが発生したという報告があります。

マニュアルも別ファイルで更新されるため改定漏れが重なり、実際の地震発生時には職員が最新手順を探すのに15分以上かかった事例もあり、運用負荷と情報散逸が顕在化していました。

同施設が統合版BCPへ移行した結果、訓練は「災害+感染症複合シナリオ」を年2回に集約し、延べ時間は640時間→320時間へ50%削減。

備蓄品は共通基盤の台帳で管理することで重複発注ゼロを達成し、前年度比で在庫コストを32万円圧縮しました。

また、マニュアル・連絡網・訓練記録をクラウド上に一元化したことで、更新作業にかかる時間が月6時間→2時間へ短縮され、担当者の負担軽減が数字で明確に表れています。

統合プロセスは①ガバナンス統合:自然災害委員会と感染症対策委員会を「BCM(事業継続マネジメント)委員会」に再編し、決裁ルートと責任者を一本化。

②共通資源台帳作成:備蓄品・設備・人的資源を項目ごとに整理し、リスク横断で利用できるよう整理。

③研修統一:避難・ゾーニング・PPE(個人防護具)装着など共通スキルをモジュール化し、eラーニングと実動訓練を組み合わせたハイブリッド研修を年次計画に組み込む。

この三段階を3か月で完了させるロードマップを設定し、各フェーズ終了ごとにKPI(台帳登録率90%、研修完了率95%など)でモニタリングしました。

統合後最初の総合訓練では、参加率が従来の68%から91%へ向上し、地震発生から利用者避難完了までの対応時間も平均27分→18分へ約33%短縮されました。

効果測定には「訓練ログ自動収集アプリ」を活用し、タイムスタンプ付きで行動を記録。

これにより個人・チーム・全体のパフォーマンスをダッシュボードで比較でき、課題ごとの改善サイクルを回しやすくなっています。

こうした定量的評価が可能になったことで、経営陣も投資対効果を把握しやすくなり、翌年度のBCP関連予算は前年比15%増額が承認されるなど、継続的な品質向上の好循環が生まれています。

BCP運用の課題と改善策

実効性を高めるための運用ポイント

定期的な見直しと更新

国際標準ISO22301は、事業継続マネジメントシステム(BCMS)の要求事項を定めた規格で、BCP(Business Continuity Plan=業務継続計画)の改定サイクルを「少なくとも年1回、もしくは重大インシデント発生時には即時」と明確に求めています。

介護施設では毎年4月に実施する介護報酬改定への対応や、台風・地震など自然災害のシーズン前に見直しを行うことで、計画の鮮度を保ちやすくなります。

2022年にISO22301を採用した特養A施設では、計画改定後の初年度に復旧手順の最新化率が98%まで向上し、古い手順書による混乱を防止できました。

見直しの質を担保するには、KPI(Key Performance Indicator=重要業績評価指標)の設定が不可欠です。

具体的には「訓練達成率90%以上」「主要サービス復旧時間3時間以内」など、数値で判定できる指標を挙げます。

例えばデイサービスB事業所では、年2回の避難訓練に出席した職員割合をクラウド勤怠システムと連携して自動集計し、達成率をダッシュボードでリアルタイム表示しています。

また、停電から通常業務再開までの時間を非常用発電機のログと連動させて計測し、目標未達時は設備点検フローを即時修正する仕組みを導入しました。

改定結果を迅速に共有する仕組みも要です。

ポータルサイトへの更新情報掲載、ポッドキャストによる要点解説、デジタルサイネージでの視覚的アラートなどマルチチャネルを組み合わせることで、周知漏れを防げます。

実際に介護老人保健施設Cでは、改定内容を3分間の音声番組にまとめ社内アプリで配信したところ、再生率はメール周知のみの場合と比べて42%向上しました。

さらに、ポータルのQ&A機能により職員からの質問数が月平均12件→3件に減少し、情報伝達のスムーズさが定量的に確認されています。

更新作業を外部コンサルタントと内部委員会の共同体制で実施すると、専門知識と現場知見を両立できます。

モデルケースとして、100床規模の介護医療院Dは、年間コンサル費用80万円に対し、内部人件費を160時間分(約48万円)削減し、結果的に総コストは32万円の追加に留まりました。

それでも、復旧時間短縮によるサービス停止損失回避額(試算120万円)や報酬減算リスクゼロ化の効果を含めるとROIは約3.8倍を達成しています。

内部委員会には看護・介護・栄養・事務各部門から計6名が参画し、現場目線での手順改良も同時に進められたため、職員満足度調査で「BCPが実情に合っている」と回答した割合が55%→87%へ大幅に向上しました。

利用者特性の考慮と柔軟な対応

要介護度・認知症有無・医療依存度という三つの軸で利用者ペルソナを設定すると、BCP(業務継続計画)の細部を利用者ごとに最適化しやすくなります。

例えば、要介護度5・認知症重度・医療依存度高を「ペルソナA」、要介護度2・認知症軽度・医療依存度低を「ペルソナB」のように類型化し、各ペルソナに対して優先ケア項目とリスク項目をマトリクス化します。

このマトリクスを用いると、避難時に「Aは看護師帯同必須、Bは介護職員1名で搬送可能」といった具体的なリソース配分を事前に定義でき、緊急時の判断スピードが平均35%向上した事例も報告されています。

ペルソナ分析を踏まえた避難計画では、移動手段と医療ケアの継続に重点を置きます。

車椅子利用者は段差回避ルートを優先し、ストレッチャー利用者は幅90cm以上の通路とエレベーター確保が必須です。

経管栄養管理が必要な利用者には、48時間分の栄養剤と携帯式ポンプを「個別避難キット」として準備し、電源が確保できない場合に備えて手動式ポンプを同梱します。

これらの準備を行った施設では、発災後12時間以内の移送完了率が100%を達成し、医療トラブルゼロを実現しました。

BCPの最終的な担保は、利用者家族との協働による個別BCPシート作成です。

家族を交えた面談で「希望避難先」「連絡優先順位」「服薬情報」「意思表示が難しい場合の代理意思決定者」を記入し、QRコード化してクラウドに保存します。

更新は半年ごとに自動リマインドが届き、家族はスマートフォンから内容を修正可能です。

このプロセスにより、緊急時の連絡完了率が従来の72%から98%へ向上し、家族の安心度スコアも20ポイント上昇しました。

地域や他施設との連携強化

宮城県沿岸部では、特養・老健・有料老人ホーム計20施設が「広域避難協定」を締結し、想定津波浸水区域から30km圏外の施設へ利用者を相互受け入れできる体制を整えました。

さらに同協定には「物資融通条項」も盛り込まれており、各施設は72時間分の水・常温保存食・紙おむつを平時から備蓄し、発災時にトラック3台分を即時融通できる配送ルートをマップ化しています。

自治体のシナリオ分析では、このネットワークにより被災直後のベッド不足リスクが40%、物資枯渇リスクが60%低減することが示され、リスク分散の効果が数字で裏付けられました。

横浜市の地域包括ケアシステム会議では、医療・介護・行政・民間企業が月1回オンラインと対面のハイブリッド方式で集まり、BCP関連情報を共有しています。

議事録はクラウドドキュメントでリアルタイム更新され、参加者はコメントやリンクを追記することで、会議後も情報をブラッシュアップできます。

運営側は「共有件数(新規情報+更新情報)」をKPIとして設定し、2023年度は四半期平均で65件を記録しました。

件数推移をグラフ化して可視化することで、関係者の参加意欲を高め、情報の鮮度と量を両立させています。

千葉県北西部ブロックが実施した合同避難訓練では、指揮命令系統の呼称が施設ごとに異なり、無線連絡で混乱が生じる課題が浮き彫りになりました。

また、各施設が発電機燃料を個別に備蓄していたため、総量は十分でも一部施設で過剰在庫が発生しコストがかさんでいました。

訓練後、参加施設はICS(インシデント・コマンド・システム)に基づく共通役職名を採用し、指揮所を一本化。

さらに燃料を共同で購入し回転備蓄する「共同資源台帳」を作成した結果、在庫の重複が25%削減され、意思決定に要する時間も平均15%短縮されました。

発災時の情報集約を加速させるため、京都市内の介護事業者連合はSNS共通ハッシュタグ「#京都介護災害」を設定し、Twitter(現X)・LINE・Facebookで同一タグを用いて被害状況や物資要請を投稿する運用を開始しました。

投稿は自治体が提供するオープンデータAPIと連携したダッシュボードに自動集約され、地図上で視覚化されます。

2024年1月の大雪では参加施設の90%が3時間以内に投稿を完了し、安否未確認者リスト作成までの時間を従来比で50%短縮。

加えて、家族・ボランティアへ向けた情報発信にも同プラットフォームを活用し、問い合わせ電話件数を35%削減するなど、多方面で効果を上げています。

クラウド型防災アプリの活用

データ管理効率化のメリット

ある特別養護老人ホーム(定員120名)では、紙ベースで保管していたBCP関連書類をクラウドへ移行した結果、月間の書類検索・更新作業時間が従来の38時間から11時間へと71%削減されました。

介護現場の平均人件費を時給1,900円で試算すると、1カ月あたり51,300円、年間では約61万円のコスト圧縮を実現した計算です。

さらにキャビネット5本分の保管スペースが不要になり、空いた場所を介護ロボットの充電ステーションに転用したことで業務効率も向上しました。

クラウドシステムのバージョン管理機能は、BCPマニュアルや訓練記録の更新履歴を自動で残します。

この機能により、外部監査時に求められる「最新版の提示」「変更点の説明」が平均4時間で完了し、紙の差し替え作業に費やしていた従来の12時間と比べて8時間短縮されました。

監査担当者も「変更差分が画面に時系列で表示されるため確認がスムーズ」と高評価で、監査リードタイムは33%短くなった事例です。

災害対応KPI(初動連絡所要時間、安否確認完了率など)を自動集計するダッシュボードを導入した施設では、台風接近時の職員配置を経営層がリアルタイムで判断できるようになりました。

例えば2023年9月の台風13号では、ダッシュボードに表示された「安否確認完了率92%」「非常用発電稼働残り時間6時間」を根拠に、理事長が早期の家族連絡と入所者移送を決断。

結果として避難完了までの時間を前年度比40%短縮し、サービス中断ゼロを維持しています。

クラウドには通信経路暗号化(TLS1.3)と自動バックアップ(1時間ごと、保持期間90日)が標準搭載されており、ランサムウェア感染時のデータ消失リスクを従来のオンプレ環境と比べて84%低減したという検証結果も報告されています。

実際に2022年に発生したサーバ侵入事故では、バックアップから18分でデータを復元し、利用者情報の漏えいを0件に抑えたケースがありました。

これにより個人情報保護法違反による罰則・損害賠償リスクを回避し、施設のブランドイメージを損なわずに済んでいます。

災害時の情報共有と迅速な対応

発災から最初の60分は「ゴールデンアワー」と呼ばれ、情報の遅滞がその後の復旧スピードを大きく左右します。

介護施設では、①0〜10分で地震計や水位センサーから被害状況を自動取得、②10〜20分で職員がスマートフォンの安否確認アプリにワンタップ回答、③20〜40分でフロアリーダーが利用者の怪我・ライフライン状況をタブレットに入力、④40〜60分でBCP担当がクラウド上のダッシュボードを更新し、経営層・行政・協力医療機関へ一斉共有──という時系列フローを整備することで、情報収集と配信を一本化できます。

このフローをさらに効率化したのが、クラウド防災アプリと自治体の災害情報システムをAPIで連携したA特別養護老人ホームの事例です。

同施設では、被害報告フォーマットをアプリ側で入力すると即座にXML形式へ自動変換し、行政サーバへ送信する仕組みを構築しました。

結果、従来は同じ内容をFAXとメールで二重送信していた作業がゼロになり、発災時の報告完了までの平均時間が38分から14分へと63%短縮されました。

家族への連絡はプッシュ通知と自動音声発信を併用することで高速化できます。

B介護医療院では、アプリに登録された家族275世帯へ発災3分後にプッシュ通知を配信し、開封率は5分以内に92%を記録しました。

さらに、高齢の家族を想定してIVR(自動音声)で重複発信も行い、10分以内に97%の世帯へ施設の安全状況を伝達。

これにより電話問い合わせ件数が従来比で78%減り、職員は救護と利用者ケアに集中できるようになりました。

情報共有訓練を年2回実施し、その効果を数値化する PDCA サイクルも重要です。

Cグループホームでは、初回訓練時の安否回答率74%・平均応答時間18分をKPIとして記録し、課題抽出→手順書改定→再訓練のサイクルを回しました。

2回目の訓練では回答率96%・応答時間6分へ改善し、ダッシュボード上でリアルタイムに可視化することで職員の達成感も向上。

こうしたデータドリブンの改善を続けることで、実災害時にも迷いなく動ける体制が出来上がります。

見守り機器の導入による感染症対策強化

非接触センサや天井設置型カメラで心拍・呼吸・体表温を常時モニタリングする仕組みを導入した50床規模の特養で、介護職員と利用者の対面測定回数が1日平均42回から26回に減少し、接触機会は38%削減されました。

厚労省が2022年度に実施した実証事業(参加施設36か所)でも同様の傾向が報告されており、平均削減率は35.6%でした。

接触回数を減らすことは、飛沫や接触感染のリスクを同時に低減するため、感染症編BCPの主要KPIである「感染リンク機会数」をダイレクトに改善できると評価されています。

大阪府の120床型介護老人保健施設では、AIがバイタルデータの異常パターン(SpO2 90%未満が10分継続)を検知し、夜勤者スマートフォンへプッシュ通知を送信。

発生から15分以内に対象者を隔離室へ移動させた結果、同フロアでの2次感染者数は2名にとどまりました。

過去の同施設平均クラスター規模(12名)と比べると感染拡大を83%抑制した計算です。

早期隔離によりPPE消費量も従来比で48%削減でき、資材コストの圧縮にもつながりました。

見守り機器が収集したデータはクラウド経由で担当医、調剤薬局、地域中核病院とリアルタイム共有されます。

東京都内の有料老人ホームでは、クラウドダッシュボードを医師が在宅から閲覧し、咳回数の急増や体温上昇を確認した時点でオンライン診療を実施。

診療開始までにかかる時間は平均6時間短縮、医師の往診回数は月間25回から14回に減りました。

さらに、電子カルテ連携により処方変更指示が即時反映されるため、看護職員の入力作業も月7.2時間削減されています。

導入費用は、非接触センサ100台・AI解析サーバ・クラウド利用料を含め初年度3,200万円(機器2,500万円、設置工事300万円、AIライセンス400万円)。

年間運用コストは保守・クラウド料で250万円です。

5年定額償却とした場合、年あたりの負担は機器520万円+運用250万円=770万円。

一方、前述のPPE削減48%と往診回数減によるコスト圧縮効果は年間約330万円、感染拡大抑止による病床転送・休業損失回避分が試算で年540万円となり、合計870万円のコストメリットが得られます。

結果として投資回収期間は4.6年、5年間の累積ROIは約113%と算出され、経営判断の指標として十分な妥当性があるといえます。

BCP義務化が人材確保に与える影響

働きやすい環境が離職率低下につながる理由

職員の安全と安心を確保する取り組み

全国老施協がまとめた「介護現場の災害・感染症被害実態調査2022」によると、過去5年間で台風・豪雨・地震などの自然災害を経験した介護施設のうち27%が職員の負傷を報告し、平均休業日数は14.3日でした。

また、新型コロナウイルス第5波では約15%の施設で職員感染が発生し、平均欠勤率は22.6%まで上昇しています。

人的被害に伴う代替派遣・残業コストは年間売上の最大4.8%に達するという試算もあり、職員の安全確保は単なる労務管理にとどまらず、経営リスクを直接的に低減する経営施策だといえます。

リスクを減らす具体策としては、まず避難経路のバリアフリー化が挙げられます。

1フロアあたりのスロープ新設・手すり補強に要する費用は約120万円ですが、避難時間を平均27%短縮できたというシミュレーション結果が出ています。

あわせて、防護服(PPE)の常備数を「職員数×5日分」に引き上げると、感染クラスター発生時の二次感染率を38%抑制できたとの事例が報告されています。

PPEの追加コストは年間およそ40万円ですが、欠勤補填の派遣費を考慮すると1年半で投資回収できる計算です。

さらに安心感を「見える化」する取り組みとして、ウェアラブル端末を導入した施設が増えています。

位置情報とバイタル(心拍・体温)をクラウドに自動送信し、異常があればスマホに通知する仕組みです。

千葉県の特養A施設では、端末1台あたり月額1,500円のリース契約で全職員に配布し、転倒後10分以内の救護率が92%→99%へ改善しました。

職員アンケートでは「安心して夜勤に入れる」と回答した割合が34%→78%へ上昇し、安心感向上指標(独自NPS)は+46ポイントを記録しています。

身体面だけでなく心理的安全性の確保も欠かせません。

オンラインカウンセリングとEAP(従業員支援プログラム)を組み合わせたメンタルサポート体制を導入した埼玉県の老健B施設では、利用率が導入初年度12%、2年目には27%へ拡大しました。

同期間の離職率は18.2%→11.4%へ7ポイント低下し、「ストレスチェックで高リスク判定だった職員の割合」が15%減少しています。

相談対応を外部委託するコストは年間90万円ですが、離職抑制による採用・研修費の削減効果(年間約210万円)を差し引くと実質120万円のプラスとなり、経営面でも十分にメリットがある施策となっています。

明確な業務指針がもたらすストレス軽減

複数の介護事業所を対象にした2022年の調査では、災害や感染症の対応マニュアルが未整備の施設では「最終判断までに要する時間」が平均32分、整備済み施設は12分という結果が出ています。

判断時間が長引くほど職員の心理的負荷は増大し、コルチゾール(ストレスホルモン)濃度の平均値はマニュアル不在の現場で通常時の1.7倍に達しました。

意思決定遅延が続くと離職意向スコア(※5点満点で意向が高いほど数値が大きい)が0.8ポイント悪化し、慢性的な人手不足をさらに深刻化させる要因になっていることがデータから読み取れます。

ある特別養護老人ホームでは、災害時と感染症時の業務を項目別に整理したチェックリスト形式のSOP(Standard Operating Procedure:標準作業手順書)を導入しました。

例えば「停電発生時」のページでは、1)非常用発電機起動、2)ナースコール動作確認、3)人工呼吸器利用者の優先対応という順序を色分けで明示しています。

導入後3か月で「判断に迷った場面があった」と回答した職員は68%→23%に減少し、夜勤帯のリーダー1名あたりの電話確認件数も平均5件から1件に縮小しました。

選択肢がチェックボックスで提示されるだけで、即時に行動できる安心感が生まれたと報告されています。

さらに同施設ではSOPをタスク管理アプリと連携させ、チェックリストを完了するとリアルタイムで管理者へ通知が飛ぶ仕組みにしました。

連携前は災害対応後の作業漏れ(例:使用後の発電機燃料補充忘れ)が月4件発生していましたが、導入後はゼロ件を4か月連続で達成し、作業漏れ率は100%→0%に改善しました。

タスク完了状況がダッシュボードに可視化されることで、管理者はリマインド電話をかける必要がなくなり、夜間帯の労働生産性が14%向上したという試算も出ています。

指針策定の段階から現場職員を巻き込むことも重要です。

上記ホームでは委員会形式ではなく、複数部署横断のワークショップを開催し、「現実的で実行しやすい手順」を職員自身が提案するスタイルを採用しました。

参加者は付箋に課題を書き出し、優先度を整理しながらフローチャートを共同作成します。

このプロセスに関わった職員のエンゲージメントスコア(従業員満足度調査)は平均3.4→4.1へ上昇し、「自分の意見が反映された指針だから遵守したい」と答える割合が82%に達しました。

策定フェーズをオープンにすることで、実践段階での抵抗感が減り、定着スピードが飛躍的に高まることが証明されています。

職員の教育とキャリア形成支援

介護福祉士実務者研修の受講費用を施設が全額補助し、あわせて事業継続管理の専門資格であるBCM(Business Continuity Manager)資格取得も支援した結果、資格取得者の割合は導入前の12%から38%へ急伸しました。

同時に離職率は18.5%から9.7%へとほぼ半減し、厚労省平均(14.9%)を大きく下回る水準を維持しています。

専門性が高まることで「自分は必要とされている」という実感が強まり、エンゲージメントスコアも68→82ポイントへ上昇したことが離職防止に直結したと分析できます。

キャリアパスに「BCPリーダー職」を新設した先行施設では、一般職→サブリーダー→BCPリーダー→フロアマネジャーという4段階の昇進モデルを採用しています。

BCPリーダーは年2回の訓練計画策定と災害時指揮を担い、就任1年目で基本給が月額2万円アップ、3年目で管理職手当が付与される仕組みです。

この明確なステップが「昇進までの見通し」を可視化し、内部公募への応募率は導入前の7%から25%へ拡大しました。

OJTと外部研修を組み合わせたスキルマップは、介助技術・感染症対策・BCP運用・リーダーシップの4カテゴリ×5段階のマトリクスで構成します。

現場指導者が月次でOJT評価を入力し、外部研修修了証をアップロードすると自動でポイントが加算され、70ポイント到達が次のポジション昇格の条件です。

評価基準を数値化したことで「どの能力を伸ばせば良いか」が一目で分かり、年間目標面談の満足度が50%→83%へ改善しました。

介護サービスの質向上と利用者満足度

利用者への安心感の提供

ある首都圏の特養では、策定したBCP(事業継続計画)に基づく災害・感染症対応フローをホームページとパンフレットで詳細に公開したところ、公開前の入居検討率が37%だったのに対し、公開後3か月で54%へと17ポイント上昇しました。

特に「家族が安心できる施設か」を重視していた見学者の70%がBCP情報を評価項目に挙げており、公開資料の閲覧時間は平均6分42秒と、他ページに比べて約2倍長く滞在する結果も得られています。

別の都市型老人ホームでは、年2回の避難訓練を家族参加型イベントとして実施しています。

親子で車椅子を押して避難ルートを歩いたり、防災食を試食するワークショップを組み込むことで、参加率は入居者家族の82%に達しました。

訓練後に開かれた座談会では「普段は話す機会が少ない他のご家族とも自然に交流できた」との声が多数寄せられ、結果として施設内にミニサークルが3つ誕生し、平常時のコミュニティ活動が活発化しています。

個別避難計画を作成する際は、①ヒアリングシートで身体能力・持病・認知機能を詳細に把握→②職員と家族を交えたテーブルミーティングで優先援護項目を決定→③避難経路を色分けしたフロアマップを共有し、本人が実際に歩いて確認→④同意書を交わしクラウドに保存、というプロセスを採用しています。

計画作成後はタブレットにQRコードを表示し、誰でも5秒で閲覧できるようにしており、更新が必要な場合は本人と家族へプッシュ通知が届く仕組みです。

安心感の向上は健康面にも波及します。

公益財団法人の追跡研究によれば、防災対策が「十分」と自己評価した高齢者は、「不十分」と答えた層に比べ、2年間での要介護度進行リスクが29%低かったと報告されています。

前述の特養でも、BCP公開後1年間で要介護度が上がった入居者は15%にとどまり、同規模施設平均(23%)より8ポイント低い結果となりました。

心理的安心がストレスホルモンを抑制し、ADL(日常生活動作)の維持に寄与した可能性が示唆されています。

サービスの継続性と信頼性の向上

2020年の九州豪雨では、同じ市内にある特別養護老人ホーム41施設のうち、平常時からBCPを運用していた施設群(16施設)は停電や断水が発生してもサービス提供を途切れさせず、翌月の平均稼働率が94.2%を維持しました。

一方、BCP未策定の施設群(25施設)は平均72時間のサービス停止を余儀なくされ、稼働率は82.6%まで低下しました。

復旧までの時間差が入居者の転出や家族からの契約解除に直結し、稼働率で11.6ポイントもの開きを生んだことが統計から読み取れます。

継続提供を支えたのは「優先業務シフト」です。

発災0~3時間で緊急対策チームが被害状況を判定し、ライフライン確保と安全確認を最優先業務Aとして全職員に割り振ります。

並行して、食事提供・排泄介助・服薬管理を優先業務Bとして縮退運転に切り替え、通常5人で行う食事介助を3人+見守り機器で代替するシフトへ即時変更。

24時間以内に代替拠点とのデータ同期を完了し、記録システムがクラウドで生きていることを確認した後、清掃やレクリエーションなど優先度C業務を段階的に再開するフローにより、外部支援を待たずにサービスを継続できました。

サービスの途切れなさは評判を呼び、前述のBCP運用施設では災害後3か月間の口コミ投稿数が平常期比で2.3倍に増加しました。

ケアマネジャーからの新規紹介件数も同期間で38%伸び、問い合わせ電話の総数は月平均120件→163件へ増加。

稼働率を押し上げたのは災害対応そのものではなく、「信頼できる施設」というブランド認知の高まりであることが数字で裏付けられています。

この成果を一過性で終わらせないため、継続性をKPI化する手法が有効です。

例として「年間サービス停止時間0時間」「発災後72時間以内の稼働率90%維持」「BCP訓練参加率95%以上」といった指標を設定し、ダッシュボードでリアルタイムに可視化。

週次の経営会議で進捗をレビューし、達成度を部門別ボーナスや投資判断に反映させることで、継続性と信頼性が財務指標と直結します。

こうしたガバナンスを敷くことで、BCPは単なる危機対応計画から収益ドライバーへと進化します。

地域社会との連携による価値創出

2022年の台風14号で宮崎県一帯が停電した際、とある特別養護老人ホームは非常用発電機と備蓄物資を活用し、周辺住民73名を72時間受け入れる臨時避難拠点として機能しました。

平時から自治会と結んでいた災害協定に基づき、体育室を冷暖房付きの避難スペースに転用し、携帯充電や簡易食の提供も実施した結果、近隣世帯の停電関連の健康被害ゼロを達成しています。

施設自体も優先復旧対象に指定されたため、停電時間は平均8時間短縮され、結果として入居者サービスの中断を回避できました。

この事例は自治体レジリエンス評価報告書で「地域の防災ハブモデル」として紹介され、他地域への展開が検討されています。

平時の連携では、地域包括支援センターと月1回のケース検討会を共同開催し、高齢者の相談・紹介件数を可視化しています。

連携開始前(2021年度)の紹介件数は年間46件でしたが、2022年度は62件、2023年度は74件と2年間で約1.6倍に増加しました。

相談内容の内訳を見ると、在宅介護継続が難しくなった家庭からのショートステイ要請が28%を占め、施設稼働率アップに直結しています。

さらに、同センターの専門職が施設内で無料相談会を開くことで地域住民の利便性が向上し、利用者家族アンケートでは「相談窓口が身近になった」と回答した比率が82%に達しました。

広報・CSR面では、地元高校や建設会社と合同で行う年次防災訓練が大きな効果を上げています。

2023年の訓練には高校生120名と企業ボランティア45名が参加し、SNSライブ配信の視聴回数は延べ1.8万回に到達しました。

地域紙3紙・テレビ2局が取材し、広告換算値は約320万円と試算されています。

参加した高校生のアンケートでは「介護の仕事への興味が高まった」が64%、建設会社側は「地域貢献度が顧客満足度調査で評価された」と回答しており、双方のブランド向上につながっています。

自治体との共同事業としては、①地域見守りサービス、②高齢者向け健康教室の2本柱で収益化を図っています。

立ち上げフローは「課題ヒアリング→事業計画策定→議会承認→業務委託契約」の4ステップで、全行程を6か月で完了しました。

見守りサービスはIoTセンサのデータを施設が24時間監視し、異常時に家族と消防へ自動通報する仕組みで、自治体から月額2,500円/世帯の委託料を受領しています。

健康教室は週1回・90分の運動プログラムを実施し、参加費1,000円のうち500円が施設収入、残りを自治体が補助するモデルです。

2023年度は見守り125世帯、教室延べ1,800名が利用し、施設は年間約480万円の新規売上を得る一方、自治体は要介護認定率を1.2ポイント抑制できたと報告しています。

まとめ:BCP策定がもたらす介護事業の未来

介護施設のBCP義務化がもたらす変化

災害や感染症への対応力強化

BCP導入後の数値変化を追跡した全国20施設の共同調査では、停電や断水を伴う中規模災害発生時の平均復旧時間が導入前の24時間から8時間へと67%短縮し、感染症クラスター発生時の施設内二次感染拡大率も15%から3%へと80%低減しました。

優先業務の特定と代替拠点の事前契約、そしてゾーニング手順書の整備が、この劇的な改善を後押しした形です。

同じ20施設で実施した職員アンケート(回答率92%)では、「災害・感染症時に安心して勤務できる」と回答した割合がBCP導入前の38%から79%へと倍増しました。

自由記述欄には「判断基準が明確になり不安が軽減した」「訓練を通じて自分の役割が腹落ちした」といった声が多く、可視化された手順と定期訓練が心理的安全性を高めていることが分かります。

外部監査機関によるBCP評価スコア(100点満点)は、平均62点から88点へと向上し、家族アンケートの総合満足度も4.1点/5点中から4.6点へ上昇しました。

特に「非常時の連絡体制」に対する家族評価は3.5点から4.7点へ急伸し、プッシュ通知・自動音声発信システムが信頼性向上に寄与していることがデータで裏付けられています。

これらの定量データは、BCPによる対応力強化を単なるリスク管理ではなく投資対効果の高い経営施策として位置づける根拠になります。

事業計画に復旧時間短縮目標や感染拡大率上限をKPIとして組み込み、加算取得・保険外サービス開発・ICT投資の優先順位を見直すことで、資本効率を高めつつレジリエンスを底上げする判断が可能になります。

職員の働きやすさ向上と人材確保

介護業界専門の求人サイト「ケアジョブ+」が2023年に公開した統計によると、月平均残業時間が10時間以下、年次有給休暇取得率が70%以上の施設には、同条件を満たしていない施設の約2.3倍(応募者数:34.1人/月→78.5人/月)の応募が集まっています。

BCP(業務継続計画)によってシフト最適化や業務平準化が進むと、残業削減と休暇取得促進が同時に実現でき、結果として採用市場での訴求力が大きく高まることがデータで裏付けられています。

岩手県の中規模特養「ひなた園」では、BCP策定の過程で導入した見守りセンサーとシフト自動編成ツールを、採用サイトや会社説明会で積極的にアピールしました。

導入前は1応募あたりの広告費が1万4,800円でしたが、導入後はSNS経由の自然流入が増えたことで9,200円まで低下し、応募単価を38%削減しています。

BCPを“働きやすさの証明”としてブランディングに活用した好例です。

同園では定着率も向上し、1年後の離職率が22%から9%へ改善しました。

年間採用数は45人から28人へ減少し、採用コスト(広告費+紹介手数料)は935万円から413万円へ。

ROI=(削減額522万円-BCP追加運用費80万円)÷BCP運用費80万円=5.5となり、BCPに伴う人材施策が高い費用対効果を生んでいることがわかります。

さらにBCPと連動させた「多様な働き方制度」も導入されています。

災害時に出勤困難な職員が自宅から記録入力や家族連絡対応を行えるリモートワーク、子育て・介護と両立しやすい1日6時間の短時間正社員制度、そして緊急要員プールを活用した交代シフトがBCPマニュアルに組み込まれています。

平常時から柔軟な働き方を可能にしておくことで非常時の人員確保にも直結し、職員満足度と事業継続力を同時に高める仕組みとして機能しています。

介護サービスの質向上と事業の持続可能性

全国介護サービス第三者評価機構の2023年度レポートによれば、BCP(業務継続計画)成熟度スコアが80点を超える施設群は、サービス品質総合評価A判定を獲得する割合が72%に達し、50点未満の施設群(A判定19%)を大きく引き離しています。

この結果は「災害時も滞りなくサービスを提供できる組織基盤=平時のケアプロセスも整備されている」ことを示しており、BCPを磨くことがそのまま質向上の近道になる根拠といえます。

同レポートの付随調査では、BCP項目の中でも「リスクアセスメント更新頻度」「訓練参加率」「見守り機器活用度」の3指標を前年より10ポイント以上改善させた施設で、転倒・誤薬など重大インシデント件数が平均35%減少し、関連する医療費負担(救急搬送・入院費用)が年間1,200万円から780万円へと約420万円削減されました。

つまりBCPのブラッシュアップは、利用者の安全確保だけでなく医療費・賠償費という経営コストの低減にも直結します。

質が高まると収益面にも波及効果があります。

利用者アンケートで「安心して長期入居を続けたい」と回答した割合が90%を超えた施設では、平均在籍月数が8カ月延伸し、月額基本単価アップ(+1.8万円)やリハビリ・口腔ケアなどオプションサービス利用率が34%→52%へ上昇しました。

結果として年間売上は同規模の未整備施設比で1ベッドあたり46万円増加し、投資回収期間を大幅に短縮できています。

さらに、BCPを軸にした質向上は事業の持続可能性評価=ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の観点でも高く評価されます。

実際に地方銀行A社は、BCP成熟度 70 点以上&第三者評価A判定の施設に対し、融資金利を0.3%優遇する「福祉レジリエンス融資」を開始しました。

面談では「災害・感染症に強い経営体質」を数値で説明できることが決め手となり、ICT投資や改修費用の長期ローンが低コストで実現しています。

金融機関との対話を積極的に行い、BCPと質向上の成果をESG指標として提示することが、これからの介護事業を持続的に成長させる鍵となります。

今後の取り組みと展望

BCP策定を通じた介護事業の発展

BCPを核に経営戦略を拡張した好例として、関東圏で5施設を運営していたとある法人の事例が挙げられます。

同グループはBCPで策定した「代替拠点確保リスト」を多拠点展開の事業計画に取り込み、平常時は空床の共同利用、災害時は相互バックアップという両面のメリットを実現しました。

結果として新規開設した2施設の初年度稼働率は86%、既存施設との連携送客による売上増は年間1.4億円に達し、BCPと拡大戦略が相乗効果を発揮した形です。

同グループはBCP改定と同時にデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進し、クラウド型勤怠管理やAIシフト自動化、IoT見守りセンサーを導入しました。

これにより、平常時の夜勤者巡回回数が40%削減され、紙ベースだった安否確認表の入力時間も月間120時間短縮されています。

BCPで定義した「緊急時でも最低限の人員で安全を確保する」要件とDX施策が合致したことで、トータルの業務生産性は28%向上し、年間人件費ベースで約3,200万円のコストセーブにつながりました。

さらにBCPのリスク分析で浮かび上がった「自宅療養高齢者の支援ニーズ」を起点に、保険外サービスとして在宅見守りとオンラインリハビリプログラムを開発しました。

①利用者ヒアリング→②サービス設計→③リスクシナリオ別BCP追加→④小規模パイロット→⑤本格展開というプロセスを経て、開始6か月で契約世帯は250件、月額平均単価は1万5,000円を記録。

BCPで培った遠隔モニタリング手順と感染症時の非対面対応フローが、そのまま事業運営マニュアルとして転用できた点が立ち上げを加速させました。

地域社会との連携強化による新たな価値創出

千葉県にある特別養護老人ホームは、市の地域防災計画策定ワーキンググループに正式メンバーとして参画しました。

施設は自家発電設備や備蓄倉庫を地域住民向けの一時避難拠点として提供する協定を締結し、その運営管理費として年間450万円の委託費を自治体から受領しています。

委託費の一部を非常用電源の増設に充当した結果、施設自身のレジリエンスも高まり、停電時でも入居者サービスを100%継続できる体制が整いました。

同施設はさらに、地元の高校およびIT企業と三者協定を締結し、介護×ICTの実習プログラムをスタート。

高校2年生が週1回、介護現場で高齢者見守りセンサーの設置やデータ分析を体験し、その成果を企業エンジニアと共有する仕組みです。

2023年度は参加生徒40名のうち就職・進学先を介護・福祉分野に選択した割合が68%と、県内平均(42%)を大幅に上回る結果となりました。

これにより施設は若年層人材の確保ルートを新設し、採用広告費を年間120万円削減できています。

地域連携の波及効果は利用者以外にも及びます。

同市と大学医学部が共同で実施した調査によると、同施設が中心となり月1回開催している「健康づくりサロン」へ継続参加した65歳以上の住民158名の平均健康寿命は、市全体平均より1.3年長い結果が確認されました(2020〜2023年追跡)。

転倒リスク低減やフレイル予防に寄与したことで、医療・介護費の公的負担を年間1,950万円削減できたと試算されています。

同施設はこうした連携実績をブランディングに活用し、「地域と共生する安心のホーム」というコピーを全面に打ち出したリスティング広告を配信しました。

広告内に具体的な防災協定や健康サロンの写真を掲載した結果、クリック率は従来比1.8倍、資料請求単価は3,200円から1,900円へと大幅に低下。

地域紙・テレビでの取材も増え、オーガニック検索流入が月間2,500セッション増加するなど、利用者獲得コストの総合的な最適化に成功しています。

介護報酬改定を活用した施設運営の改善

2024年度の介護報酬改定では、BCP(事業継続計画)に関連する評価が本格化し、①「業務継続計画策定加算」=基本報酬+0.2%、②「災害対策強化加算」=5単位/日(入所系)・2単位/回(通所系)、③「BCP未策定減算」=基本報酬▲0.3%という三本立てが盛り込まれました。

60床・稼働率95%・介護度3.5の特養をモデルに試算すると、年間介護報酬約4億円に対し①②を取得すれば+1100万円、逆に③が適用されると▲1200万円となり、差額は実に2200万円です。

BCPへの取り組みが経営収支を大きく左右することが、数字からも一目瞭然です。

加算を確実に取得するには、1)BCP本文およびリスク分析シート、2)年2回以上の研修・訓練記録、3)職員周知を証明する掲示・配布資料、4)自己点検チェックリスト、5)介護保険請求システムへの届出様式の五点セットが必須となります。

時系列で見ると、改定年度の4月を起点に「前年10月:BCP改訂・理事会承認」「1月:訓練実施と記録整備」「2月:届出書類作成」「3月:都道府県への提出・審査」「4月:算定開始」という流れが標準的です。

総務部門が書類・行政折衝を担い、介護部門が訓練計画と実施を担当、経理部門が請求・実績管理を行う三位一体体制を組むと、タスク抜け漏れが防げます。

実際に加算収益を原資として改革に踏み切ったのが、千葉県にある特養です。

年間で付加された950万円のうち、約300万円を非接触見守りセンサー20台、180万円をシフト自動最適化クラウド、150万円を非常用発電機のリースに充当し、残り320万円を職員手当の増額と資格取得支援に振り分けました。

その結果、夜間巡視回数が40%減り残業時間は月平均12時間→6時間、離職率は13.5%→8.2%に低下。

設備償却後3年目には、稼働率99%維持と人件費抑制効果でキャッシュフローが年+600万円改善する見込みです。

次回(2027年度想定)の改定では、BCPの実効性評価やカーボンニュートラル対策が論点になる見通しです。

先手を打つには、1)厚労省のパブリックコメント募集に早期参加し、現場課題を数値付きで提言、2)業界団体の政策委員会に職員を派遣して情報収集とロビー活動を展開、3)BCP訓練のKPI・CO2排出実績など客観データをストックし、エビデンスとして提出できる体制を整えることが重要です。

これにより、自施設に有利な加算新設や要件緩和を後押しし、改定時の“勝ち組”ポジションを確保できます。