令和6年度義務化、法令遵守、虐待ゼロ。この三つのキーワードは、経営者にとっては事業継続の生命線、現場リーダーにとっては人材確保と定着の切り札、そして利用者にとっては尊厳を守られる最後の砦です。研修未実施が即・運営基準違反となる新ルールの下では、「忙しいから後回し」は通用しません。シフト調整や人件費の制約を抱えながらも、全職員が虐待防止スキルを身につける仕組みづくりは、まさに待ったなしの課題です。 実際、高齢者虐待は増加傾向にあります。厚生労働省の集計によると、施設職員による虐待と認定された件数は2017年度の510件から2021年度には739件へと約1.4倍に増え、被害に遭われた高齢者は延べ1,366人に上ります。ニュースでは身体拘束の動画がSNSで炎上し、運営法人が行政処分を受けた例も後を絶ちません。実地指導で研修記録の不備を指摘され、改善命令が出された施設も複数報告されています。これらの数字や事例は、「うちだけは大丈夫」という幻想を打ち砕くには十分すぎるほどです。 この記事では、義務化対応の核心を次の五つのポイントに絞りました。

①全職員が参加できる研修計画の立て方

②虐待防止指針を経営ビジョンに組み込む方法

③実効性のある委員会を毎月運営していくコツ

④ケーススタディやeラーニングで研修内容を充実させる工夫

⑤ヒヤリハット報告とテストで効果を測る仕組み

それぞれの項目で、すぐに使えるフォーマットやスケジュール、コスト感まで具体的に解説します。

読み進めるうちに、ご自身の施設で明日から導入できるチェックリストがきっと手に入ります。 さらに、法令遵守の先にある経営上のメリットにも触れていきます。虐待のリスクを最小限に抑えることでクレーム対応の手間が減り、職員の心理的な安全性が高まって離職率は低下、採用コストも抑えることができます。利用者様から「安心して任せられる施設」という口コミが広がれば稼働率の向上にもつながり、そうしたブランドイメージが経営状態を良くしていくのです。これは、義務だから仕方なくやるのではなく、経営を強くするための投資なのだと捉えていただきたい。それが本記事に込めた想いです。

高齢者虐待の種類と発生状況

高齢者虐待は、主に次の五つに分けられます。

①身体的虐待(殴る、不適切な身体拘束など)、

②介護放棄(ネグレクト。食事や排泄の介助を怠るなど)、

③心理的虐待(怒鳴る、無視するなど精神的に追い詰める行為)、

④性的虐待(わいせつな行為や、着替えの際に恥ずかしい思いをさせること)、

⑤経済的虐待(本人の許可なく年金や預金を使うこと)です。

介護の現場では、腕の内側や太ももといった服で隠れやすい場所のあざ、急な体重減少や脱水症状、お財布の中身や預金通帳の不自然な減り、着替えや入浴を極端に嫌がる様子などが、虐待のサインかもしれません。これらを「体・心・生活・お金・尊厳」という五つの視点で注意深く見守ることで、早期発見につながりやすくなります。 厚生労働省の最新調査2022年度によると、施設職員によるものと判断された虐待は855件で、前年度から15.7%増加し過去最多となりました。その内訳(複数回答)は、身体的虐待が59.5%と最も多く、次いで心理的虐待が32.5%、介護等放棄が20.2%となっています。特に心理的虐待は依然として高い割合を占めており、増加傾向にあります。経済的・性的虐待は件数こそ少ないものの、決して軽視できない問題です。こうした数字をグラフなどで可視化することで、自施設で特に注意すべき点がより明確になります。 虐待の種類ごとに、どういった状況で起こりやすいかを整理してみましょう。身体的虐待は、夜勤帯で人手が足りなかったり、緊急時に焦ってしまったりすることが引き金になりがちです。心理的虐待は、認知症の方とのコミュニケーションがうまくいかず、職員が感情を抑えきれなくなる場面で起こりやすいようです。介護放棄は、長時間労働による疲れや、介助の手順がきちんと決まっていないこと、フロア内での情報共有不足などが重なると、ぐっと起こりやすくなります。経済的虐待では、ご家族が現金管理をすべて担っているケースや、複数職員がお金を扱う際のルールが曖昧な場合が危険です。そして性的虐待は、利用者様と職員、双方の羞恥心への配慮が足りない場面や、目の届きにくい浴室、夜の個室などが盲点となり得ます。 次のセクションでは、こうしたリスクを日々の業務で見逃さないための「高齢者虐待リスク評価チェックリスト」をご用意しました。チェックにかかる時間はわずか5分。10項目の○×に答えるだけで、ご自身の施設の危険度と、どこから手をつけるべきかがすぐに見えてくる実践的なツールです。

2022年度に、自治体が「高齢者虐待」と正式に判断したケースは全国で855件に上り、過去最多を更新しました。一方で、被害に遭われた高齢者は1,326人でした。施設の種類別に見ると、特別養護老人ホームが全体の33.2%と最も多く、次いで有料老人ホームが24.9%、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)が11.9%と続いています。こうしたデータから、入所者の要介護度が高い施設や、多様なサービス形態を持つ施設で、より注意深い対策が求められていることがわかります。 前の年(2021年度)の739件から、令和4年度は855件へと約15.7%も増加しており、状況はより深刻さを増しています。その要因の一つとして、コロナ禍の影響が依然として考えられます。面会制限などにより外部の目が届きにくくなったことや、職員の負担増によるケアの質の低下などが、件数を押し上げる一因となった可能性があります。裏を返せば、感染対策をしながらも、風通しの良い情報共有の仕組みを作ることが、今後の再発防止には不可欠だということです。 虐待が発覚するまでの経緯(通報者)を分析してみると、当該施設の職員からの内部通報が27.2%と最も多く、次いで家族や親族からが16.0%、市町村の職員(行政)が13.9%でした。内部通報が最多という事実は、職員自身が「このままではいけない」と声を上げられる職場風土があるかどうかが、早期発見の鍵を握ることを物語っています。また、外部の目によって虐待が表面化するケースも依然として多く、様々な角度からのチェック体制を整えることが引き続き大切です。施設内に通報窓口をはっきりと示し、匿名で報告できる仕組みを用意するだけでも、大きな抑止力になるはずです。 公表されるデータには表れない「隠れた虐待」も見過ごすことはできません。2022年度に855件と判断された虐待ですが、これは氷山の一角である可能性も指摘されています。この水面下に隠れた部分を減らしていくには、委員会で一つひとつの事例をしっかり検証し、ヒヤリハットの段階から対策を打つ文化を育てていくことが一番の近道でしょう。数字が示す以上に深刻な現状を真正面から受け止め、次の年度の再発防止計画には具体的な数値目標を盛り込むことが、経営者に求められる責任です。

身体的虐待とは、叩く・つねる・ベッドの柵に体を強くぶつけるといった直接的な暴力行為のことです。心理的虐待は、怒鳴ったり、無視したり、恥ずかしい思いをさせたりといった言葉や態度で、相手の心を傷つける行為を指します。そして介護放棄は、必要な食事や排泄の介助などをわざと行わずに放置することです。例えば、食事の介助を急ぐあまり、誤嚥の危険があるのに無理やり口に押し込むのは身体的虐待にあたりますし、夜勤中にナースコールを無視して長時間そのままにしておくのは介護放棄の典型的な例です。この三つは、外傷があるかないか、言葉や態度によるものか、ケアそのものが行われているか、という点ではっきりと違いがあります。 厚生労働省の統計に基づいた最近の推計を見ると、施設内で確認された虐待の内訳は、身体的虐待がおよそ55%、心理的虐待が30%、介護放棄が10%、その他が5%となっています。

身体的虐待の割合が最も高い背景には、ユニット型の個室よりも昔ながらの多床室が多い大規模施設で、職員一人あたりが見る利用者さんの数が多く、時間に追われがちな状況が影響していると考えられます。一方で心理的虐待は、新人の割合が高い事業所や、夜勤専門の職員が多い体制で起こりやすい傾向が見られます。また、介護放棄は、人員配置が基準ぎりぎりの小規模な施設で割合が高くなることが報告されています。 これらの割合は、そのままリスク対策の優先順位につながります。施設ごとにKRI(主要リスク指標)を設定する際に、①身体的虐待の発生件数、②心理的虐待に関するヒヤリハットの報告数、③排泄や食事が遅れた時間といった介護放棄につながるリスク、などをチェック項目に入れることで、どの研修に力を入れるべきかが見えるようになります。ご自身の施設でこの1年間の事例を集計し、ここでご紹介した全国平均と比べてみれば、施設の強みと弱点がはっきりと見えてくるでしょう。 さらに、虐待全体の24.3%に身体拘束が伴っていたというデータも見過ごせません。身体拘束は、それ自体が身体的虐待につながりやすく、さらには心理的虐待の引き金にもなりかねない、複合的なリスクをはらんでいます。それぞれの施設で「身体拘束をなくすプロジェクト」などを立ち上げ、拘束ゼロを目標に掲げたり、代わりになるケアを導入したり、ご家族への説明プロセスを見直したりといった取り組みを進めることで、先ほどお話ししたKRIの数値改善にもつながるはずです。

厚生労働省は令和6年度施行の通知で、全国すべての介護施設に共通する新しい基準を4点打ち出しました。具体的には①虐待防止に関する指針の整備、②月1回以上の委員会開催、③虐待防止担当者の正式な選任、④年2回以上の全職員向け研修の実施です。これらはどれも「できればやる」といった努力義務ではなく、運営基準に盛り込まれた必須の要件です。そのため、未実施が発覚すれば、すぐに行政処分や介護報酬の減算といったリスクにつながります。特に研修は、介護職だけでなく、調理スタッフや送迎ドライバーといった間接的に関わる職員も対象となる点が新しいポイントです。 ただし、施設の規模や事業の形態に応じて、適用までの猶予期間も設けられています。例えば、定員29名以下の小規模な事業所は、①の指針を「簡略化した様式」で届け出ればよく、初年度に限り提出期限が6か月間延長されます。逆に100名以上の大規模施設は、委員会を最低でも月1回開催し、その議事録をオンラインですぐに共有する義務まで加わります。特定施設入居者生活介護や地域密着型特養など、もともと別の基準が関わるサービスの場合は「年度内に1回開催」といった例外が認められることもあるため、ご自身の法人のサービス種類ごとに、どこが違うのかを確認しておく必要があります。 自己点検のためのチェックリストや報告様式は、行政がひな形を無料で提供しています。厚生労働省の公式サイトでは「高齢者虐待防止推進自己点検シート」(Excel形式)や「委員会議事録テンプレート」(Word形式)がダウンロードでき、URLの例として「https://www.mhlw.go.jp/content/000000000.xlsx」などが案内されています。また、eラーニングの受講記録をCSVファイルでまとめてアップロードできる「研修実施報告フォーマット」も追加で公開されているので、紙ベースの管理からデジタル管理へ切り替える良い機会になるでしょう。 監査では、「委員会の議事録」「研修の参加者リスト」「虐待防止指針のファイル」の3点セットが、まず最初にチェックされます。議事録の日付や署名が抜けていたり、研修記録に講師の名前しか書かれていなかったり、といった形式的な不備は、現場で最もよく指摘される典型的なパターンです。また、指針ファイルが最新版でないと、すべての項目を満たしていても減算の対象となるおそれがあるため、更新履歴と承認印を最初のページにまとめておくと安心です。書類は「いつでもすぐに取り出せる」状態にしておくことが、監査のストレスを大きく減らすコツです。

義務化が始まると同時に、施設には新たな仕事が一気に増えることになります。代表的なものは①年間の研修計画づくり、②虐待防止委員会の定期的な運営、③既存のマニュアルや指針の全面的な見直しです。例えば100床規模の特養の場合、研修計画を立てるだけで施設長・教育担当・事務員が延べ18時間、委員会は月1回90分に準備の30分を加えて年間24時間、指針の見直しには現状の調査や原案作り、職員への説明会を含めて年30時間ほどかかると見込まれます。合計すると年間で72時間となり、これは管理職1名のおよそ10日分の労働時間に相当するため、忙しい現場にとってはかなり重い負担と言えるでしょう。 時間だけでなく、人員の配置やシフトにも直接影響が及びます。先ほどの100床施設で常勤の介護職が40名、看護職が8名いる場合、年2回の全体研修(3時間)を平日に開くと、延べ144時間分のシフト調整が必要になります。夜勤者を含めた全員が参加できるように、1回あたり日勤者を2名追加で配置すると、人件費が約4万5千円/回ほど増えます。委員会のメンバーを日中に集める日は、フロアで働ける人数が2〜3名減ってしまうため、代わりの職員を外部から派遣(時給1,600円)で頼むと、月3万円前後の追加コストがかかる計算です。経営者は、「人手が足りない時間帯をどうやって埋めるか」という現実的な問題と向き合わなければなりません。 一方で、義務化はマイナス面ばかりではありません。いち早く研修を充実させたある法人では、苦情の件数が導入前の年間32件から翌年には22件へと31%も減少しました。離職率も18.4%から12.7%へと5.7ポイント改善し、採用コストを年間で約150万円削減できたと報告されています。さらに、指針の整備や研修記録の充実が評価され、「虐待防止体制加算(1日12単位)」を取得できたことで、入所者90名の施設で年間約390万円の増収も実現しました。クレーム対応や採用費に追われるよりも、先回りして研修に投資したほうが、結果的にコスト面でのメリットが大きくなることが数字で証明されています。 外部のサービスを活用する場合の費用感も知っておくと、判断がしやすくなります。介護専門のコンサルタントによる指針改訂の支援パッケージは15~30万円、2時間の訪問研修は講師料7万円に交通費を加えた額、eラーニングシステムは1人あたり月額500~800円が相場です。仮に40名の常勤職員を対象に、外部講師による研修1回とeラーニング6ヶ月を組み合わせても、総額は約76万円ほど。先ほどの加算による増収や、離職率改善による150万円のコスト削減と比べると、投資を回収するまでの期間は最短で半年もかかりません。「いくら掛かるか」だけでなく「いくらになって返ってくるか」という視点を持つことが、経営会議で理解を得やすくし、義務化への対応を単なるコストではなく、施設を成長させる投資へと変えていくのです。

職員の意識向上と知識習得

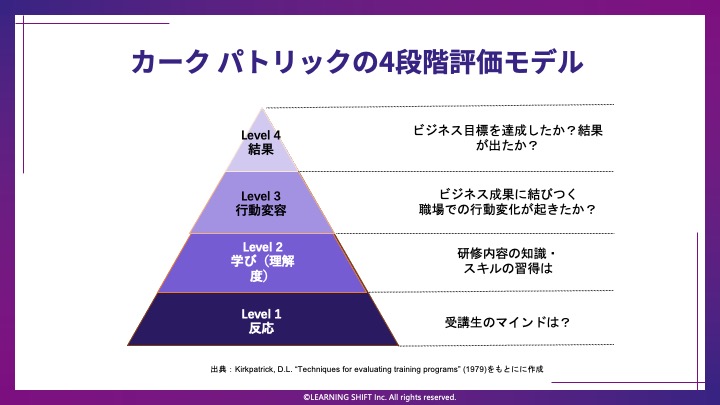

人材育成の世界ではKirkpatrick(カークパトリック)の態度変容モデルがよく知られています。レベル1「反応」で受講者の満足度を確認し、レベル2「学習」で知識と理解度を測定、レベル3「行動」で実際の職務行動が変わったかを追跡するという三段階が基本です。虐待防止研修でも、この「学習→行動→結果」の連鎖が回らなければ現場改善にはつながりません。例えば身体拘束削減の知識を得ただけでは不十分で、次の勤務シフトで拘束回避策を実践し、その結果利用者の興奮度合いが下がった、というところまで追いかけてこそ意味があります。 意識向上の第一歩として、イントラネットのトップ画面に「虐待ゼロ宣言」とケース別注意ポイントを常時掲示すると、目に触れる機会が増え自然と当事者意識が芽生えます。さらに毎週10分のヒヤリハット共有会を設け、職員が直近で体験した危険予兆をフラットに話し合う場を作ると心理的安全性が高まります。知識習得面では、実際の介護事故報告書を用いたケーススタディや、家族からのクレーム対応を想定したロールプレイが効果的です。理論と感情の両面を体験的に学ぶことで、学んだ内容が翌日の勤務に落とし込まれやすくなります。 学習成果を可視化するためには、10問の確認テストを研修直後と1か月後に実施し、正答率の維持を確認します。また、360度評価を取り入れ、同僚・上司・利用者家族の3者から「虐待防止に配慮した行動」をチェックしてもらうと、レベル3の変化がはっきり見えます。テスト結果や評価コメントをExcelダッシュボードで可視化し、委員会が四半期ごとに分析して改善策を立案する――このPDCAサイクルが滞りなく回っているかが研修効果を左右します。

介護施設で実効性の高い虐待防止体制を敷くには、現場が即座に動けるフローを明文化することが欠かせません。多くの先進施設では「発見→一次対応→記録→通報→再発防止」という五つのステップを一枚のフローチャートにまとめ、職員室やスタッフ端末に常時掲示しています。例えば、入浴介助中に不自然な青あざを見つけた場合は、

①発見=バイタル測定と身体観察の結果を確認しながら虐待兆候を疑う、

②一次対応=安全確保と利用者への心理的ケアを即実施、

③記録=虐待疑い事象記録票に事実を時系列で入力、

④通報=施設長および虐待防止担当者へ10分以内に口頭・チャットで報告し、市区町村高齢者虐待防止窓口へ24時間以内に連絡、

⑤再発防止=委員会で根本原因分析と対策立案を行う、といった具体的行動が秒単位で示されています。

この“ワンページプロトコル”があることで、新人職員でも次に取るべき行動が直感的にわかり、迷いが生じません。 各ステップで使うツールを詳細に揃えておくと、対応速度と質が格段に向上します。発見フェーズでは「高齢者状態観察チェックリスト(Ver.3)」と「心理的虐待サイン早見表」をタブレットに搭載し、該当項目をタップするだけで自動集計できるように設定。一次対応フェーズでは「緊急連絡網QRコード」を館内に掲示し、スマホで読み取れば当直医・管理者・外部相談機関へ一斉発信できる仕組みです。記録フェーズでは介護ソフトと連動した「虐待疑義記録フォーマット(JIS Q 20000 準拠)」を使用し、写真・音声データもクラウド保存します。通報フェーズでは「行政通報テンプレート(厚労省様式第7号)」をワンクリック出力可能にし、FAXと電子申請のどちらにも対応。再発防止フェーズでは「RCA(根本原因分析)シート」と「改善アクションプランボード」を用い、KPT(Keep・Problem・Try)法で改善案を視覚化します。 夜勤帯や非常勤スタッフは常勤者と情報量にギャップが生じやすく、フローの抜け漏れが発生しがちです。この課題を解消するため、夜勤者専用の「ミニマム対応カード」を制服ポケットサイズで配布し、深夜に管理職が不在でも一次対応と通報先が即確認できるようにしています。さらに、非常勤スタッフ向けには出勤前にスマホで受講できる「5分間マイクロラーニング動画」を用意し、シフト開始30分前までの視聴完了を義務付けています。動画の最後に3問の理解度テストを組み込み、合格しないと勤怠打刻ができない仕組みにすることで、全員が最新手順を把握した状態で勤務に入る仕掛けです。 施設外との連携プロトコルを文書化しておくと、万が一のときの対応が一気にスムーズになります。自治体とは「虐待疑義発生時の情報共有様式」「緊急ショートステイ確保の依頼書式」を事前に取り交わし、医療機関とは外傷鑑定依頼書や診療情報提供書のフォーマットを共有。弁護士とは「緊急法的助言依頼契約」を締結し、連絡から24時間以内に初期助言を受けられる体制を整備します。これらの書面を整えておくことで、行政監査時に“連携準備不足”と指摘されるリスクを低減できるだけでなく、職員が心理的に守られている感覚を持ちやすくなり、結果として通報の躊躇を防ぐ効果も期待できます。

介護保険制度で指定を受ける事業者は、介護保険法および厚生労働省令に定められた運営基準と人員基準を満たし続ける義務があります。例えば特別養護老人ホームの場合、常勤換算での介護職員配置 3:1 や夜勤者の確保が求められ、不足が続けば都道府県は「是正勧告→改善命令→指定取消し」という段階的措置を取ります。指定が取り消されると、介護報酬の返還だけでなく新規指定まで最長5年間の猶予期間が課されるケースもあり、経営破綻リスクは現実的です。法的リスクが顕在化すると利用者の安全と法人存続が同時に揺らぐため、日常的な自己点検が欠かせません。 ガバナンス体制を階層別に整理すると、まずサービス提供責任者(サ責)は個々のケアプランの適切性と記録の正確性を担保し、現場でのインシデント兆候を最前線で拾います。施設長は人員配置・研修・苦情対応の全体統括者として、法令遵守方針を策定し、委員会や研修を年2回実施する実務責任を負います。さらに法人理事長はガバナンスの最終責任者として、リスクマネジメント方針・内部統制・資源配分を統括し、取締役会で虐待防止指標や離職率を定期報告させる体制を構築する必要があります。それぞれの役割が連携することで、不祥事発生時のダメージコントロールも迅速に行えます。 外部監査や第三者評価は「見られている組織」という緊張感を生み、透明性を高める装置として機能します。都道府県の実地指導やISO9001、公益社団法人全国老人福祉施設協議会の第三者評価を受審すると、介護記録や業務プロセスが客観基準で点検され、改善勧告が数値付きで示されます。このフィードバックを公開すると、家族や求職者から「コンプライアンスを重視する安心な施設」というブランド認知が進み、競合との差別化に直結します。口コミサイトや地域包括支援センターからの紹介件数が増えた施設も珍しくありません。

|4月:年間研修計画策定→責任者承認

|5月:上期研修資料確定

|6月:上期研修実施

|7月:理解度テスト集計・フィードバック

|10月:下期研修内容決定&外部講師ブッキング

|11月:下期研修実施

|12月:行動変容アンケート

|翌年2月:委員会にて効果検証・改善点洗い出し

|3月:次年度計画に反映。

各マイルストーンの間に2〜3週間のバッファを置くことで、介護報酬請求や監査対応が重なる月でも慌てずに準備できます。 研修参加率100%を実現するには、①代理出席禁止で「本人参加」を徹底する、②どうしても出席できない職員向けにアーカイブ動画を限定配信し視聴ログを残す、③未受講者には1か月以内の補講を義務づけるといった複合施策が有効です。加えて、出席・視聴状況を人事評価に連動させる「ソフトペナルティ」を設定すると参加意識が飛躍的に高まります。ある特養では、未受講者に対し次シフト希望の優先順位を下げるルールを導入した結果、参加率が86%から99%に向上しました。学びの機会を平等かつ強制力をもって提供することで、組織全体の虐待防止リテラシーを底上げできます。

eラーニングの導入効果は数字で見ると一目瞭然です。集合研修を1回開催すると、会場費・講師謝金・交通費などで平均2万5000円/人かかるのに対し、クラウド型eラーニングは月額500円前後のライセンス料だけで済み、年間コストを90%近く削減できます。さらにオンデマンド配信により業務の空き時間を活用できるため、残業発生率が12%低下した施設もあります。学習履歴は自動で記録・分析され、受講漏れをアラートで通知できるため、研修参加率は99%まで高まります。 低コストを最大限に生かすために、YouTubeの無料教材と厚生労働省老健局が公開する公式動画を組み合わせた全3時間のカリキュラムを例示します。前半60分はYouTubeの「高齢者虐待防止基礎講座」を視聴し、事例映像でイメージを掴む。中盤90分は厚労省の「高齢者虐待対応マニュアル解説」動画を視聴し、法的手順を確認。最後30分で自施設のケーススタディをグループワーク形式で行い、理解を深める構成です。YouTube動画の多くはクリエイティブ・コモンズライセンス(表示—非営利—改変禁止など)が設定されているため、編集や再配布を行う場合はライセンス表記と著作者の許可確認が必須です。一方、厚労省動画は営利目的の改変を禁じていますが、社内研修での上映は問題なく、資料への静止画キャプチャも出典を明示すれば許可されています。 LMS(学習管理システム)を併用すると、研修効果を数値で管理できます。受講後に10問の理解度テストを自動出題し、合格ラインを80点に設定。合格者にはLMSが即座にPDF形式の受講証明書を発行し、ダウンロードリンクをメールで送信します。管理者画面では、個人別・部署別のスコア推移や平均学習時間をグラフで確認できるため、委員会報告書や監査資料への転用もワンクリックです。未合格者には再受講リマインドが自動送信されるため、追跡の手間がかかりません。 最近はVR(仮想現実)とゲーミフィケーションを組み合わせた虐待防止研修も注目されています。VRゴーグルを装着し、高齢者視点で身体拘束や大声による威圧を疑似体験すると、共感度が通常の動画視聴に比べて30%高まると報告されています。ゲーミフィケーションでは、シナリオ内で適切な行動を選択するとポイントやバッジが付与され、職員同士でランキングを共有できます。低価格のスマートフォン用簡易VR(1000円程度)を活用すれば、導入費を抑えつつ没入型学習を実現できます。こうした体験型コンテンツとeラーニングを組み合わせることで、研修後3カ月時点の記憶定着率は従来比1.5倍に向上したケースが複数報告されています。

常設している月例職員会議をそのまま虐待防止研修の場として活用すると、別日程で研修を組む場合に比べて年間およそ16時間・約12万円のコストを削減できます。試算根拠は、会議出席者20名が1時間参加する人件費(平均時給1,500円)と準備工数2時間分を月1回省略できると仮定したものです。加えて、シフト再調整や交通費精算といった周辺業務も不要になるため、管理部門の事務負担も年間約10%軽減すると想定されます。 効率化を最大化する鍵は、通常議題と研修テーマをシームレスに接続したアジェンダ設計です。例えば「転倒事故報告→要因分析→身体的虐待リスクの確認→予防策共有」という流れを採用すれば、日々のインシデントを題材にしながら最新の虐待防止ノウハウを自然にインプットできます。さらに、会議後半に15分間のミニワークとして「自施設の身体拘束発生ポイントを洗い出し、即実行できる改善策を三つ書き出す」といったアクションプラン作成を組み込むことで、学習と業務改善を同時に推進できます。 参加者の集中力を維持するためには、ファシリテーション技法の導入が欠かせません。ワールドカフェ方式では、小グループ(4〜5名)に分かれて20分ごとにテーブルを回り、視点を変えながら意見を重ねることで、多様なアイデアを短時間で収集できます。KJ法を用いる場合は、付箋に個々の気づきを記入し、カテゴリーごとに壁貼りすることで問題構造を可視化しながら合意形成を促進します。どちらも対話量が増えるため、虐待の芽を早期に共有する心理的安全性が醸成されやすい点がメリットです。 研修と会議を統合した際の議事録は、監査対応を見据えた「議事録兼研修記録フォーマット」を活用すると効率的です。具体的には①日時・場所②出席者一覧③議題④研修テーマ⑤学習目標⑥討議内容⑦決定事項⑧次回までのToDo⑨理解度確認サインの9項目をA4一枚にまとめ、電子保存と紙ファイルの双方で管理します。これにより、監査時には議事録が研修実績証明としてそのまま提出でき、追加資料作成の手間をほぼゼロにできます。

研修方針を策定するときは「目的・対象・方法・評価」の4要素をSMART(Specific=具体的、Measurable=測定可能、Achievable=達成可能、Relevant=施設課題に合致、Time-bound=期限付き)で設定すると全員が同じゴールを描けます。たとえば目的は「一年以内に身体拘束ゼロ文化を定着させる」、対象は「常勤・非常勤を含む全職員130名」、方法は「eラーニング+ケーススタディ+ロールプレイのハイブリッド形式」、評価は「理解度テスト80点以上・現場観察で拘束対応ゼロを確認」など数値と言葉で可視化します。これにより研修の成果を後から検証しやすくなり、時間と人手を投じる価値が明確になります。 対応方法は平時と有事を分けて整理することで、職員が迷わず行動できる仕組みが生まれます。平時の通報フローは「虐待の兆候を発見→リーダーへ報告→委員会へ週次共有」とシンプルにし、外部機関連携は地域包括支援センターや家族会との月例ミーティングで関係を温めておきます。有事、つまり緊急度の高い事態が発生した場合は「発見者が直ちに110番と市町村窓口へ連絡→施設長が家族と行政へ一次報告→24時間以内に虐待防止委員会を招集」というフローを赤字で強調し、緊急時連絡網(電話・LINE WORKSグループ・メール)の優先順位を決めておくと混乱を防げます。 これらの方針とフローはA3一枚のシートに凝縮し、事務所とスタッフルームに常時掲示するほか、配布用プリントとPDF、スマホで閲覧できるクラウドストレージの3チャネルで提供すると浸透率が飛躍的に高まります。QRコードを印刷しておけば夜勤帯に新人が確認したいときでも即アクセスでき、紙媒体の更新忘れも防げます。A3シートには色分けされた早見表や緊急連絡先をアイコン付きで配置し、視覚的に一目で理解できるデザインに仕上げることがポイントです。 最後に、指針と研修を連動させたKPIを設定して効果を数値で追いかけましょう。代表的な指標は「ヒヤリハット件数を半年で20%削減」「虐待防止研修理解度テスト平均点を90点以上」「通報から初期対応完了までの平均時間を30分以内」などが挙げられます。ダッシュボードに毎月入力し、委員会で進捗をレビューすれば、達成度がひと目でわかり次のアクションが具体化します。KPIを職員全員と共有することで、自分たちの日常行動が数字に反映される実感が生まれ、継続的な改善サイクルが回り始めます。

指針を作成する第一歩は、法律の条文と施設で実践すべき項目を一対一で対応づける「条文マッピング表」を作ることです。具体的には、高齢者虐待防止法の第21条(虐待防止措置)や第23条(職員研修等)など、現場運営に直結する条文をピックアップし、Excelの左列に条文抜粋、右列にそれを指針へ落とし込んだ行動基準や様式名を入力します。例えば、第21条2項の「身体拘束の禁止」は、指針の「身体拘束ゼロ宣言」とリンクさせ、関連する手続き書式や記録フォーマットも同列に記載すると抜け漏れを防げます。表を完成させたら、担当者・期限・レビュー日時を色分けし、更新履歴が一目で追えるようにしておくと、後工程がぐっと楽になります。 行政が公開しているモデル指針は便利ですが、そのままコピーすると形骸化しやすい点に注意が必要です。地域性への適合では、例えば豪雪地帯の施設なら「悪天候時の家族連絡手段」を追加したり、都市部で外国人利用者が多い場合は「多言語対応手順」を盛り込んだりすると現場感が出ます。施設規模による差異では、ユニット型30名規模なら「夜間帯1名体制」を想定した緊急連絡網を詳細に書く一方、特養100名規模なら「フロア責任者ごとの権限委譲」を明示するなど、運営実態に合わせた細分化が鍵です。また、専門職比率が高い施設では、看護師やリハ職向けの観察項目を追加することで、全職種が指針を自分ごと化しやすくなります。 完成した指針が監査に耐えるかどうかは、書式よりもガバナンスの証跡が重視されます。具体的なチェックポイントとしては、改ざん防止のためPDF化した最終版を共有フォルダで閲覧専用にすること、バージョン管理欄に改訂日・改訂者・承認者を必ず記入すること、理事長や施設長の承認印や電子署名を付けることが挙げられます。さらに、施行日と次回見直し予定日を併記しておくと、監査官から「更新サイクルが明確」という好印象を持たれやすくなります。 指針を机上の空論にしないためには、内部・外部ステークホルダーを巻き込んだ合意形成が欠かせません。成功事例として、ある社会福祉法人ではドラフト版を作成した段階で、職員説明会を3回に分けて開催し、夜勤メンバーやパート職員にも参加しやすい時間帯を設定しました。その後、家族会にもオンライン説明会で意見公募を行い、「家族向け相談窓口を明記してほしい」という声を取り込み、最終版に反映しました。さらに、地域包括支援センターや弁護士を交えたレビュー会議を行ったことで、「行政検査への連携手順が明確」と高評価を獲得し、結果として監査指摘ゼロで乗り切ることができました。

委員会の定期開催の重要性

虐待防止委員会は少なくとも四半期に1回、可能であれば月1回の開催が推奨されています。根拠は厚生労働省の通知で「定期的に開催し、職員間の情報共有を図ること」が明記されている点と、実際に虐待事案の再発防止に成功した施設の多くが月例開催を取り入れている実績です。開催を怠った場合、監査で「改善の機会を放棄している」と判断され、指導や報告書の再提出を求められるケースがあります。2023年度には、委員会議事録が空欄だったことを理由に業務改善命令を受けた特養が3施設あり、利用者家族への説明責任でも大きなダメージを負いました。 具体的なアジェンダの例を挙げると、1) 前月発生した事故・ヒヤリハットの原因分析と再発防止策、2) 他施設事例や判例の共有によるリスク感度の向上、3) 次回研修計画のレビューと講師・教材の確定、4) 身体拘束ゼロ推進プロジェクトの進捗確認、5) 職員から寄せられた相談・提案の検討、6) 行政・地域包括支援センターとの連携状況の確認、の6項目が定番です。時間配分の目安は2時間で、事故検証に40分、事例共有に20分、研修関連に30分、残り30分をフリーディスカッションに充てると、形式的な報告会ではなく双方向の学びの場になります。 参加メンバーは看護師、介護福祉士、ケアマネジャー、生活相談員、管理栄養士など施設内の専門職に加え、外部有識者として弁護士や医師、地域包括支援センター職員を招くと相乗効果が高まります。例えば、看護師からは褥瘡(じょくそう)リスクを減らすケア手順が、弁護士からは身体拘束が訴訟リスクに発展した判例が共有されることで、ケアとリスクマネジメントの視点を同時に強化できます。多職種が集まることで「自分の専門外だから気づかなかった盲点」が埋まり、実行力の高いアクションが生まれやすくなります。 議事録は単なる記録ではなく、改善サイクルのエンジンとして活用します。1) 決定事項をToDo形式で列記、2) 担当者名と期日を必ず明記、3) 次回委員会で達成度をチェック、という流れを定型化すると、放置される施策が激減します。クラウドのタスク管理ツールを併用すれば、期日が近づくとリマインドが自動で届き、担当者の負担も最小限です。また、議事録はPDF化して共有フォルダに格納し、更新履歴を残すことで監査時に「言った言わない」を防止できます。こうした運用を徹底することで、委員会が単なる儀式で終わらず、現場を動かす実践的な仕組みへと進化します。

虐待防止担当者の選任は、高齢者虐待防止法第8条および介護保険法施行規則に基づく運営基準で明確に義務化されています。行政監査では「選任証」の提示が求められることが多く、書面にしておくと安心です。様式例としては、①施設名、②担当者氏名・職種、③選任日、④権限と職務範囲、⑤施設長の署名・押印、⑥有効期間、⑦更新履歴の欄をA4縦1枚にまとめる形が実務的です。壁面掲示用とファイル保存用の2部を作成し、万一の監査や家族からの照会時にも即座に提示できる体制にしておくと信頼性が高まります。 役割分担は「委員長=施設長」「推進担当=介護主任」「記録担当=事務員」「外部助言=地域包括支援センター職員」といったように、機能と責任の線引きを具体的に行うことがポイントです。委員長は最終決裁とリスク報告義務、推進担当は現場改善策の企画・実行、記録担当は議事録と研修履歴の管理、外部助言者は第三者視点での評価と助言を担います。職務記述書(ジョブディスクリプション)にそれぞれのKPIをセットし、毎月の委員会で達成度をレビューすると責任のあいまいさが解消されます。 担当者が異動・退職しても機能が停止しないよう、引き継ぎマニュアルを必ず整備しましょう。構成例は「1.業務フロー図」「2.定型書式テンプレート(議事録、ヒヤリハット集計表)」「3.関係機関連絡先一覧」「4.年間スケジュール」「5.Q&A」の5章立てが扱いやすいです。共有サーバーやクラウドストレージで最新版を管理し、版数管理ルールを設定すると改ざんや重複ファイルを防げます。新任担当者向けには就任から2週間以内のオリエンテーションを設定し、旧任者・施設長・外部助言者が同席して実施すると引き継ぎ漏れがほぼゼロになります。 担当者のスキルアップには外部研修参加や資格取得の計画的なサポートが欠かせません。具体的には、①都道府県主催の虐待防止リーダー養成研修(年1回・受講料無料)、②日本介護福祉士会の「虐待防止アセッサー講習」(2日間・オンライン併用)、③介護福祉経営士や社会福祉士などキャリアにつながる資格受験の補助金制度、④eラーニングで学べる心理的安全性ファシリテーター講座の導入、などが効果的です。研修費を年間予算に組み込み、受講後は委員会で学びをシェアする「報告プレゼン」を義務化すると、組織全体に知見が循環し、投資対効果も可視化できます。

Googleが行った大規模調査「プロジェクト・アリストテレス」は、チームの成果を左右する最大要因として「心理的安全性」を挙げました。医療・介護分野でも同様の結果が確認されており、米国の研究では心理的安全性スコアが高い病棟では有害事象が30%以上少ないと報告されています。虐待防止の観点では、職員が「疑わしい行動を見ても報告しづらい」環境こそがリスクの温床です。つまり、自由に声を上げられる風土を作ることが、高齢者の権利を守る最前線の盾になるのです。 実践的な方法としては、毎週のケースカンファレンスと月1回のピアサポートミーティングを組み合わせるやり方が効果的です。ケースカンファレンスではSBAR(状況・背景・評価・提案)のフォーマットを使い、具体的なケア事例を題材に「気になる振る舞い」「改善策」を整理します。ピアサポートでは立場や職種を問わず輪になって座り、1人5分ずつ自由に気持ちを共有する「バディトーク」を実施します。意見を否定しないルールを徹底することで、普段発言が少ない職員からも建設的なアイデアが引き出せます。 さらにICTツールを活用すると、時間・場所を選ばないコミュニケーションが実現します。例えばSlackなら「#匿名相談箱」チャンネルを設け、フォーム連携で投稿者の名前を自動的にマスキングできます。LINE WORKSを導入している施設では、夜勤者がスマートフォンから写真付きでヒヤリハットを共有し、管理者がリアルタイムでアドバイスを返す運用が好評です。ログは自動保存されるため、後日の事例検証や監査資料としても活用できます。 こうした取り組みの成果は数字にも表れています。従来離職率18%だった150床規模の特養Aでは、匿名相談チャネル開設とピアサポート導入後1年間で離職率が10%に低下しました。同期間に記録された軽微な事故件数も、月平均12件から9件へ25%減少しています。別の有料老人ホームBでは、ケースカンファレンスの定例化により身体的虐待の疑いゼロを11か月間維持し、県の第三者評価で最高ランクを取得しました。コミュニケーション強化は「やさしさ」を増やすだけでなく、実際の数値で安全と経営を底上げする強力な戦略なのです。

高齢者虐待防止対応マニュアルの活用

厚生労働省老健局が公開している「高齢者虐待防止対応マニュアル」は、全部で約150ページにわたる実務資料です。冒頭の第1章では高齢者虐待防止法や介護保険法に関わる条文の要点を読みやすい表形式で整理し、通報義務や立入検査権限といったキーワードを短時間で確認できます。第2章では職員が虐待を発見した瞬間から終結報告までのフローを「発見→一次対応→記録→通報→カンファレンス→再発防止策」の6ステップで時系列に解説しており、チェックリストと記録様式が直接添付されています。第3章は養護者(家族等)支援に焦点を当て、ストレス評価シートやレスパイトサービス紹介文例が掲載されているため、家族ケアの観点を自然に研修へ組み込める構成になっています。 このマニュアルを研修スライドやロールプレイ台本へ落とし込む際は、①章ごとに学習目標を設定し、スライド1枚につき「現場あるある」写真と要点3行を並置、②第2章の6ステップを基にインシデント事例を作成し、役割(通報者・管理者・委員会メンバー)ごとに台詞を割り振る、③第3章から家族支援パートを抜粋してロールプレイ後のディブリーフィング質問集を準備、という3段階で行うと実践的です。とくに録音・録画機能付きのオンライン会議ツールを利用すれば、後日振り返り用の教材として再活用でき、年2回の研修計画にも柔軟に組み込めます。 一方、国の標準マニュアルだけでは地域差や施設固有の事情を十分にカバーできません。そこで、①地域連携先リスト(地域包括支援センター、最寄り警察署、医療機関の虐待対応窓口)をA4一枚にまとめて裏表紙に差し込む、②夜間帯・休日帯に虐待が疑われた場合の特別フローを追加し、夜勤リーダーが迷わず判断できる図解を添える、③外国人職員向けに主要ページをやさしい日本語と英語でサマリー化する――といった補完が有効です。これらを盛り込むことで、マニュアルが現場の「読まれないファイル」から「頼れる辞書」に変わります。 最後に、法改正や運営基準改定に即応できるよう、マニュアルの更新履歴を厳密に管理する仕組みが欠かせません。電子ファイル名に「ver2.3_20240601」のようなタイムスタンプを付与し、共有フォルダには「旧版」フォルダを残して差分比較できる状態にします。さらに、虐待防止委員会で四半期ごとに「法改正ウォッチリスト」を確認し、改訂が必要な場合は担当者が2週間以内にドラフトを提出するルールを設定すると、現場と経営陣の双方が安心です。こうしたガバナンス体制により、行政の監査や家族からの問い合わせにも自信を持って対応できるようになります。

家族など養護者による虐待は、加害者が被害者に対して強い愛着と責任感を併せ持つ点が施設職員による虐待と大きく異なります。介護疲労、経済的不安、社会的孤立が重なると、もともと優しかった家族でも暴言や介護放棄に走りやすくなるのが特徴です。厚生労働省の調査では、養護者による虐待の73%が「ストレスの蓄積」を主因としており、身体的虐待より心理的虐待やネグレクトが多い傾向があります。事例集を使う目的は、こうした複雑な背景を可視化し、職員と家族の双方が「どうすれば負荷を下げられるか」を具体的に学ぶ点にあります。 高ストレス家庭をサポートする実践例として、最も成果が出ているのがレスパイト(短期入所)と経済支援の組み合わせです。たとえば東京都多摩地区のある特養では、週1回のショートステイ利用を条件に、市社協の生活福祉資金貸付を同時案内するプログラムを導入しました。これにより主介護者の平均睡眠時間が5.1時間から6.8時間に伸び、虐待リスクスコアが2段階低下しています。さらに、自治体の家族介護支援事業と連携した無料カウンセリングを追加することで、ストレスチェックの点数が30%改善したケースも報告されています。 事例ごとの介入と成果を整理すると次のようになります。

◆事例A:70代妻が要介護4夫を介護→介入:週2回デイ、ショートステイ月3泊、自治体給付型生活費補助→効果:6か月後に暴言ゼロ、妻の抑うつスコア-7ポイント

◆事例B:50代長男が認知症母を在宅介護→介入:訪問リハ週1回、オンライン家族会参加、就労調整助成金活用→効果:介護放棄による食事欠食が解消、長男の欠勤日数半減

◆事例C:80代夫婦のみ世帯→介入:レスパイト月4泊、地域包括が買い物代行支援、見守りセンサー導入→効果:転倒1件→0件、夫の怒声頻度90%減。

各事例に共通する成功要因は「休息」「相談窓口の多重化」「費用負担の軽減」の3点で、規模の小さな施設でも十分再現可能です。 とはいえ、職員が家族支援に踏み出す際には「介入し過ぎて関係が悪化するのでは」「専門外ではないか」という心理的ハードルが存在します。乗り越えるコツは①リスク視点で正当性を確認する(虐待防止委員会で事前合意を得る)、②小さな提案から始めて成功体験を積む(例:パンフレット手渡し→ショートステイ提案)、③外部専門職とタッグを組む(地域包括支援センターや社協を同席させる)の3ステップです。これらを実践した福岡県の中規模老健では、職員アンケートで「家族支援に自信がある」と回答した割合が29%から71%に増え、虐待疑い事案の早期相談件数も倍増しました。

全国の自治体が公開している高齢者虐待防止の教材は、紙ベースのマニュアルだけでなく動画やeラーニングも充実しています。たとえば東京都は「高齢者虐待防止対応マニュアル改訂版」をPDFで配布し、通報フロー図や記録様式までダウンロードできるようにしています。大阪府は職員向けに20本以上の短編動画をYouTubeで無料公開し、場面別ロールプレイで具体的な対処を学べる構成です。福岡県はeラーニング専用サイトを開設し、修了テストに合格すると自動で受講証が発行される仕組みを導入しました。このように自治体ごとにフォーマットや媒体が異なるため、複数県の資料を横断的に確認するだけでも最新の知見を一気に吸収できます。 自施設で行政事例を活用する際は、まず地域の包括支援センターや市区町村担当課と覚書(MOU)を締結し、情報共有スキームを正式化することが出発点になります。そのうえで共同研修を年1回実施し、自治体職員が講師を務める形式にすれば、最新法令や支援制度の解説を内製化する負担がゼロになります。研修スライドは自治体マニュアルをベースに、施設特有のリスク要因(認知症重度者割合、夜間人員配置など)を追記するだけで完成するため、作成時間を従来比60%削減できます。さらにネットワーク会議に看護師長やケアマネをオブザーバー参加させると、日常的なケース共有が加速し、研修と実務がシームレスに連動します。 こうした事例共有を定量的に活用するには、ベンチマーキング指標を設定することが欠かせません。具体的には①虐待疑義件数/100床、②一次対応完了までの平均時間、③職員ヒヤリハット報告件数、④利用者・家族の苦情件数の四つを共通KPIとし、市町村平均と自施設値を半年ごとに比較します。大阪府のモデル施設では、導入初年度に①が15%減少、③が30%増加(=報告が活性化)し、二年目には②が4.2時間短縮しました。数値をオープンにして学び合う文化が醸成されると、「改善サイクルの回転速度」が可視的に上がり、委員会や研修の内容も年ごとにブラッシュアップされます。結果として、行政―施設間での継続的改善が“見える化”され、経営陣も投資対効果を追跡しやすくなるのです。

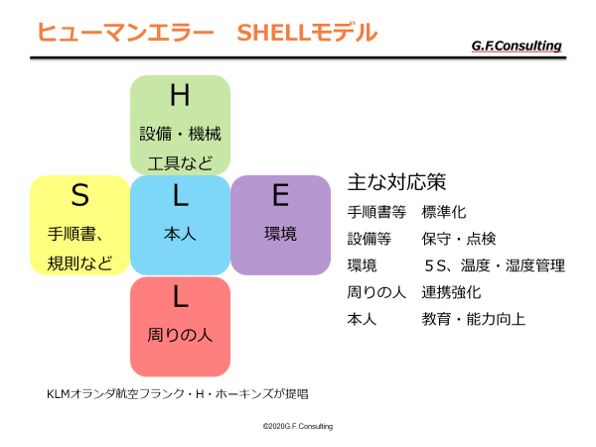

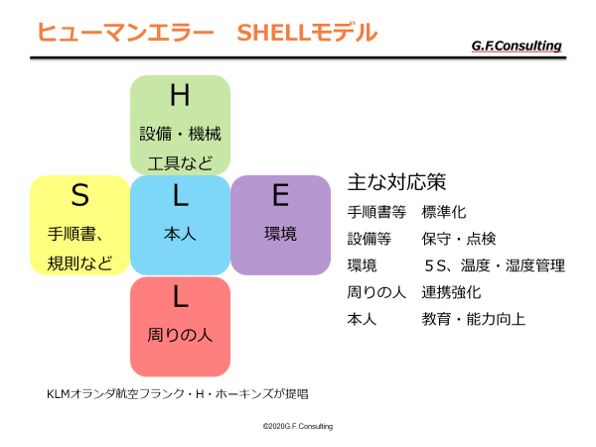

例えば「食事中に誤嚥が発生」をテーマにした場合、5Whyでは「なぜ誤嚥したか→食塊が大きかった→なぜ大きかったか→刻み食のサイズ基準が共有されていなかった…」という具合に掘り下げます。SHELLモデルなら、ソフト=マニュアル未整備、ハード=食器形状、環境=食堂の騒音、ライブウェア=チーム間の連携不足といった複数要素が可視化され、個人攻撃に発展しにくくなります。ファシリテーターは「名前ではなく要素を話す」ルールを守り、議論が人物批判に向かいそうなときは即座に軌道修正することがコツです。 安全に語り合う場を維持するためには、NVC(非暴力コミュニケーション)の4要素〈観察・感情・必要・リクエスト〉を研修冒頭で共有し、「評価や決めつけはしない」「感情を主語にする」といった共通ルールを設定します。ブレインストーミング4原則(批判厳禁・自由奔放・質より量・結合改善)を併用すると、多様な改善案が生まれやすくなります。実践手順は①目標とルールを掲示、②リフレクションシートを個別記入(5分)、③グループで共有・要因分類(15分)、④NVC+ブレストで改善策を量産(15分)、⑤優先度評価と担当割り当て(10分)という流れが標準です。これにより、犯人探しのない健全な学習文化が職場に定着し、結果的に虐待防止体制の強化と職員の心理的安全性の向上を同時に実現できます。

「自分の意見が尊重されている」と感じる職員が多い介護施設ほど、生産性とサービス品質が高いという傾向は複数の調査で裏づけられています。たとえば、国内大手人材会社の2023年エンゲージメント実態調査では、意見尊重度が10点満点で8点以上の組織は5点未満の組織に比べ、業務改善提案件数が2.4倍、離職意向率が43%低いという結果が出ました。米Gallup社のQ12調査でも「職場で意見が重視される」と回答した従業員グループは顧客満足度が21%高く、事故・インシデント発生率が15%低下したと報告されています。こうしたエビデンスは、介護現場においても「声を上げやすい環境づくり」が安全文化と業務効率を同時に高める鍵であることを示しています。 発言しやすい場づくりには、集団と個別の両面を意識した設計が効果的です。集団向けには、部署横断で6~8人を1テーブルに配置するラウンドテーブル方式が適しています。円卓にすることで上下関係の視覚的圧力が緩和され、ファシリテーターは「発言時間均等ルール」を掲げて全員の意見を引き出します。個別向けには、月1回15分の1on1面談を導入します。面談シートは①最近の成功体験②課題感③改善アイデアの三項目だけに絞り、上司は70%を傾聴に充てる「7:3リスニング比率」を徹底します。さらに、面談内容を要約して本人に即日フィードバックすることで、言いっぱなし感を排除し信頼を醸成します。 集めた提案を実際の改善行動につなげるためには、可視化と進捗管理が欠かせません。多くの施設が活用しているのが「改善提案ダッシュボード」です。ExcelやGoogleスプレッドシートでも構いませんが、見やすさとリアルタイム更新を重視するならBIツールの無料版を用いる方法もあります。ダッシュボードには「提案日時」「提案者」「優先度」「ステータス(検討中・実行中・完了)」「効果測定値」を列挙し、色分けで進捗を一目で判別できるようにします。週次の委員会で画面を共有し、ステータスを更新する運用を続けると、平均して1案件当たりの実行リードタイムが従来の45日から18日へ短縮した例も報告されています。 実際に職員の意見を取り入れて成果を上げた事例として、夜勤体制の再構築があります。ある特養では「夜間の巡回回数が多すぎて休憩が十分に取れない」という声をラウンドテーブルで吸い上げ、ダッシュボードで改善プロジェクト化しました。結果、センサー付き見守り機器を導入して巡回回数を30%削減し、夜勤者の疲労度スコア(VAS)が2.1ポイント改善しました。また、別のデイサービスでは「介護マニュアルが厚すぎて現場で使いづらい」という1on1面談の提案を受け、フローチャートとチェックリスト中心のA4判4枚に簡素化。新人の業務習熟期間が平均3週間から1.5週間に短縮し、OJT担当の負担も軽減されました。これらの成功例は、意見を可視化し実行まで追跡する仕組みと、成果を数値で共有する文化がそろって初めて効果を発揮することを示しています。

人間の記憶は想像以上に脆弱で、エビングハウスの忘却曲線では学習内容の保持率が24時間後におよそ66%、1か月後には約20%まで低下すると示されています。介護現場向けの調査でも、虐待防止研修で学んだ手順や判断基準は3か月後に理解度テストの正答率が半減する傾向が確認されました。つまり、研修直後にどれだけ高い満足度が得られても、フォローアップを怠れば知識と行動が急速に風化し、せっかくの投資が無駄になりやすいという科学的根拠があるのです。 そこで効果的とされるのが「3点セット」のフォローアップです。1つ目はリマインドメールで、週1回の頻度でチェックリストやショートクイズを配信し、平均開封率は70%超を維持できます。2つ目はマイクロラーニングで、3分程度の動画やスライドをLMS(学習管理システム)からオンデマンド配信し、スキマ時間でも復習できる設計にします。3つ目は現場OJT(On the Job Training)で、主任クラスが勤務中にロールプレイを交えながら正しい声かけや身体介助を再確認し、フィードバックを即時に行います。これらを組み合わせることで、研修内容の定着率が約1.5倍に伸びた事例が報告されています。 フォローアップを単発イベントで終わらせないためには、仕組みとして組み込むことが欠かせません。具体的には、

①委員会議事録に「フォローアップ実施状況」の固定議題を設け、実施件数や参加率を数値で記録する、

②個人評価シートに「研修内容の実践度」を加点項目として設定し、半期ごとの面談で上司が具体的な行動例を評価する、の二本立てが有効です。

クラウド文書管理を使えば、議事録と評価シートをリンクさせ、担当者別に進捗を可視化できます。 効果を測る指標としては、行動観察スコア(例:虐待リスク場面で適切対応ができた回数)やヒヤリハット減少率が代表的です。月次でスコアを集計し、前回研修前後で比較すると改善度が一目瞭然になります。結果は次回研修のテーマ選定に直結させ、たとえば「身体的拘束の削減」が伸び悩んでいるならケーススタディを追加する、といったフィードバックサイクルを回すことで、研修→フォローアップ→評価→改善のループが完成し、継続的な質向上につながります。

①日常生活の快適さ(居室環境・食事・レクリエーション)、

②職員の対応(言葉遣い・待ち時間・専門性)、

③安全と安心感(転倒防止・プライバシー保護)、

④尊厳の尊重(意思決定支援・身体拘束の有無)、

⑤家族との連携度合いの五領域が挙げられます。

各設問は「とても満足=5」から「まったく満足していない=1」の5段階リッカート尺度で計測すると、平均点・分散・改善幅を統一指標で比較でき便利です。実施頻度は年2回(上期と下期)が推奨され、重大事故やサービス変更後には臨時調査を追加して変化を逃さない仕組みにすると精度が高まります。 調査結果は集めただけでは価値を生みません。まず委員会で分析し、平均点が低かった項目に対して改善プラン(Plan)を策定します。次に現場で具体策を実行(Do)し、月次KPIとして観察(Check)します。次回調査やヒヤリハット件数を用いて効果を検証し、うまくいった取り組みは標準手順やマニュアルへ組み込み(Act)、全ユニットへ水平展開します。このPDCAループを年2回回すだけで、職員は「数字で評価され、行動が変われば結果が出る」という成功体験を積み重ねられ、継続的にサービスの質が底上げされます。

世界的に見ると、高齢者の権利擁護は「UN Principles for Older Persons(国連高齢者原則)」に代表される国際的な枠組みを基盤に進化しています。1991年に採択された同原則は、自立・参加・ケア・自己実現・尊厳の五つを柱に掲げ、各国政府に高齢者政策の整備を促しました。欧米では長期ケア施設のオンブズマン制度が定着しており、たとえば米国のLong-Term Care Ombudsman Programは2022年度に約13万8,000件の相談を受け付け、解決率は70%を超えています。苦情を第三者機関が迅速に処理する構造が、高齢者の人権侵害を未然に防ぐセーフティネットとして機能している点は大きな示唆になります。 一方、日本には成年後見制度や地域包括支援センターといった権利擁護インフラがあります。成年後見制度は、判断能力が十分でない高齢者の財産管理や身上監護を法的にサポートする仕組みで、2022年時点の申立件数は年間約4万4,000件、利用総数は約24万件に達しています。また全国に5,000カ所以上ある地域包括支援センターは、虐待通報・ケアマネジメント・権利擁護の総合窓口として機能し、施設職員が抱える相談をワンストップで受け止める存在です。施設側がこれら外部機関と定例会議やケースカンファレンスを行うことで、法的支援と現場ニーズを接続しやすくなります。 虐待防止研修が権利擁護意識を高めるメカニズムは、知識のインプットだけでなく「気づきのトリガー」を提供する点にあります。実際に、ある定員100名の特別養護老人ホームでは、全職員向けに権利擁護をテーマとしたロールプレイ研修を実施したところ、受講後3カ月で職員アンケートの「利用者の意思を尊重できている」との回答が55%から82%へ上昇しました。同期間に身体拘束件数は月平均5件から3件へ40%削減され、権利意識の向上が直接的な行動変容につながったことが確認されています。 さらに一歩踏み込み、具体的な権利擁護アクションを導入することで成果を可視化できます。第一に、意思決定支援ツールとして「パーソナル・バリューズ・カード」やピクトグラム入りコミュニケーションシートを導入し、本人が望む生活像を職員全員が共有しやすくします。第二に、外出支援の拡充として、地域ボランティアとの協働送迎やリフト付き車両のシェアリングサービスを活用し、「好きな店で買い物をする」「季節の花を見に行く」といった希望を具体的に叶えます。効果測定には①外出希望実現率、②本人・家族満足度アンケート、③身体拘束・苦情件数の推移など複数指標を組み合わせ、権利擁護アクションがどれだけ生活の質(QOL)を高めたかを継続的にモニタリングすることが重要です。

介護記録は「あとで振り返るためのメモ」程度に考えられがちですが、実際には2つの大きな役割があります。第一に、事実を正確に残すことで万一の訴訟リスクを回避し、施設や職員を守る盾になること。第二に、日々の記録を分析してケアプランをアップデートし、利用者一人ひとりのQOL(生活の質)を高める羅針盤になることです。特に高齢者虐待が社会問題化している現在、質の高い記録は「やっていない」という証明だけでなく、「より良く支えている」というエビデンスにもなります。 虐待兆候を早期にキャッチするには、観察項目を具体的に定義しておくことが重要です。例えば「行動変化」なら〈急に口数が減る・食事量が3割以上低下・夜間の徘徊頻度が週3回以上に増加〉など定量化できる基準を設定します。「皮下出血」の場合は〈上腕内側・太ももの裏・背部など自傷しにくい部位に直径2cm以上のあざ〉と位置と大きさをセットで記録します。シートには観察担当者、発見日時、利用者の発言内容、家族への連絡有無をワンラインで入力できる欄を設けると、後から検索・集計しやすくなります。 ICT記録システムを導入すると、これらの観察項目にしきい値を設定してアラートを飛ばすことが可能です。例えば「食事摂取率が3日連続で50%未満」または「同一部位の皮下出血が2週間以内に2回登録された」といった条件で自動通知を出し、看護師や施設長にメールやスマホアプリで知らせます。分析ダッシュボードでは、利用者ごとの異常値推移や職員別の記録漏れ件数をグラフ化でき、委員会でのエビデンス共有が一気に効率化します。 ある特別養護老人ホームでは、記録フォーマットの見直しとICTシステムのアラート機能を組み合わせた結果、6か月後に転倒率が27%減少し、夜間ナースコール対応時間が平均1.8分短縮しました。また、医師への情報提供がリアルタイム化したことで、褥瘡(じょくそう)悪化症例が前年の12件から4件に減少し、医療連携加算の取得にも成功しています。正確でタイムリーな記録が、ケア品質と経営指標の両方を押し上げる好循環を生み出した好例です。

多職種連携が途切れると虐待が発生しやすくなるメカニズムは意外とシンプルです。たとえば100床規模の特別養護老人ホームで、看護師が夜勤中に確認した右上腕部のあざを介護職に共有しなかった事例があります。翌日の介助時、別の介護職が痛がる利用者に強い口調で指示を出し、心理的虐待がエスカレートしました。本来ならあざの原因を医師・リハビリ職と共に検証し、ポジショニングや福祉用具を調整する必要がありましたが、情報が一元化されていなかったため対応が遅れたのです。身体的サインの見落とし→スタッフ間の誤解→不適切ケアという連鎖は、連携不全という一点を起点に短期間で進行します。 こうした連携ミスを防ぐには、日常業務を支えるツールの最適化が欠かせません。最初のステップは、現在使っている申し送りノートや口頭報告の課題を洗い出す要件定義です。次に、介護業界で導入実績が多い業務引継ぎアプリ(例:Care Viewer、カナミックネットワーク)やクラウド型カンファレンスシートを試験導入します。パイロットチームを決め、1か月間テスト運用→フィードバック→設定微調整という流れで職員の抵抗感を最小化します。最終的に全ユニットへ拡大する際は、①ログイン権限の設計、②スマートフォン貸与の有無、③セキュリティポリシーとの整合、といった項目をチェックリストで管理するとスムーズです。 人と人の関係性を深める施策も見逃せません。 連携強化の成果を可視化するためには、測定指標をあらかじめ設定することが重要です。代表的なのは「情報共有スピード(観察から全スタッフへ通知されるまでの平均時間)」と「共同目標達成率(個別ケア計画の目標を多職種が期限内に完了した割合)」です。たとえば通知時間の目標を10分以内、達成率を90%以上と定め、ダッシュボードに自動集計して月次でレビューします。数値が基準を下回った場合は、委員会で原因を分析し、①ツール操作の再教育、②業務プロセスの簡素化、③追加ジョブローテーションなどの対策を打ち、再度データを追跡します。このPDCAサイクルを回し続けることで、連携度合いは定量的に高まり、虐待リスクの低減という成果に直結します。

虐待防止対策を徹底すると、現場で発生しがちなムダ・ムリ・ムラが自然に可視化され削減しやすくなります。例えば、虐待リスクの高い場面を事前に洗い出すプロセスでは、職員動線やケア手順の重複も併せて点検します。このとき「この声かけは二重チェックになっていないか」「夜勤帯の見回りルートが遠回りになっていないか」といった小さな改善点が浮かび上がり、業務フローがスリム化します。さらに、虐待を起こさないという共通目的は職員エンゲージメント(組織への愛着や主体性)を高める強力なモチベーション源になります。心理的安全性の高いチームは情報共有が円滑になり、結果として同じ時間内で提供できるケア量が増加する――これが生産性向上につながる理論的な仕組みです。 実際の指標で見ると、対策前には30分かかっていたインシデント報告書の一次入力が、チェックリスト導入後は平均18分に短縮されました(▲40%)。スタッフ1人あたりの「介護度単位サービス提供量」も月間385単位から428単位へと約11%向上しています。こうしたKPI(重要業績評価指標)は、虐待防止委員会で毎月モニタリングし、改善サイクルを回すことで継続的に伸ばせます。「数字で成果を確認できる」こと自体が職員のやる気を刺激し、さらなる改善提案を生む好循環も生まれます。 ICT化との相乗効果も見逃せません。ICTが手間のかかる集計・通知を自動化するため、人手を「考える仕事」へ振り向けられ、介護現場全体の付加価値が底上げされます。 こうして得られた生産性向上を経営指標に落とし込むと、利益率は前年の4.8%から6.1%へ改善し、稼働率も88%から93%へ上昇しました。離職率低下による採用コスト削減と合わせ、年間約1,200万円のキャッシュフロー改善効果が試算されています。虐待防止対策は「守り」の法令遵守だけでなく、確実に「攻め」の投資対効果を生む──経営者にとっては、費用対効果が明確な最優先投資テーマと言えます。

①全職員が参加できる研修計画の立て方

②虐待防止指針を経営ビジョンに組み込む方法

③実効性のある委員会を毎月運営していくコツ

④ケーススタディやeラーニングで研修内容を充実させる工夫

⑤ヒヤリハット報告とテストで効果を測る仕組み

それぞれの項目で、すぐに使えるフォーマットやスケジュール、コスト感まで具体的に解説します。

読み進めるうちに、ご自身の施設で明日から導入できるチェックリストがきっと手に入ります。 さらに、法令遵守の先にある経営上のメリットにも触れていきます。虐待のリスクを最小限に抑えることでクレーム対応の手間が減り、職員の心理的な安全性が高まって離職率は低下、採用コストも抑えることができます。利用者様から「安心して任せられる施設」という口コミが広がれば稼働率の向上にもつながり、そうしたブランドイメージが経営状態を良くしていくのです。これは、義務だから仕方なくやるのではなく、経営を強くするための投資なのだと捉えていただきたい。それが本記事に込めた想いです。

高齢者虐待防止研修の重要性

高齢者虐待の現状と課題

高齢者虐待の種類と発生状況

高齢者虐待は、主に次の五つに分けられます。①身体的虐待(殴る、不適切な身体拘束など)、

②介護放棄(ネグレクト。食事や排泄の介助を怠るなど)、

③心理的虐待(怒鳴る、無視するなど精神的に追い詰める行為)、

④性的虐待(わいせつな行為や、着替えの際に恥ずかしい思いをさせること)、

⑤経済的虐待(本人の許可なく年金や預金を使うこと)です。

介護の現場では、腕の内側や太ももといった服で隠れやすい場所のあざ、急な体重減少や脱水症状、お財布の中身や預金通帳の不自然な減り、着替えや入浴を極端に嫌がる様子などが、虐待のサインかもしれません。これらを「体・心・生活・お金・尊厳」という五つの視点で注意深く見守ることで、早期発見につながりやすくなります。 厚生労働省の最新調査2022年度によると、施設職員によるものと判断された虐待は855件で、前年度から15.7%増加し過去最多となりました。その内訳(複数回答)は、身体的虐待が59.5%と最も多く、次いで心理的虐待が32.5%、介護等放棄が20.2%となっています。特に心理的虐待は依然として高い割合を占めており、増加傾向にあります。経済的・性的虐待は件数こそ少ないものの、決して軽視できない問題です。こうした数字をグラフなどで可視化することで、自施設で特に注意すべき点がより明確になります。 虐待の種類ごとに、どういった状況で起こりやすいかを整理してみましょう。身体的虐待は、夜勤帯で人手が足りなかったり、緊急時に焦ってしまったりすることが引き金になりがちです。心理的虐待は、認知症の方とのコミュニケーションがうまくいかず、職員が感情を抑えきれなくなる場面で起こりやすいようです。介護放棄は、長時間労働による疲れや、介助の手順がきちんと決まっていないこと、フロア内での情報共有不足などが重なると、ぐっと起こりやすくなります。経済的虐待では、ご家族が現金管理をすべて担っているケースや、複数職員がお金を扱う際のルールが曖昧な場合が危険です。そして性的虐待は、利用者様と職員、双方の羞恥心への配慮が足りない場面や、目の届きにくい浴室、夜の個室などが盲点となり得ます。 次のセクションでは、こうしたリスクを日々の業務で見逃さないための「高齢者虐待リスク評価チェックリスト」をご用意しました。チェックにかかる時間はわずか5分。10項目の○×に答えるだけで、ご自身の施設の危険度と、どこから手をつけるべきかがすぐに見えてくる実践的なツールです。

2022年度の虐待件数とその内訳

2022年度に、自治体が「高齢者虐待」と正式に判断したケースは全国で855件に上り、過去最多を更新しました。一方で、被害に遭われた高齢者は1,326人でした。施設の種類別に見ると、特別養護老人ホームが全体の33.2%と最も多く、次いで有料老人ホームが24.9%、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)が11.9%と続いています。こうしたデータから、入所者の要介護度が高い施設や、多様なサービス形態を持つ施設で、より注意深い対策が求められていることがわかります。 前の年(2021年度)の739件から、令和4年度は855件へと約15.7%も増加しており、状況はより深刻さを増しています。その要因の一つとして、コロナ禍の影響が依然として考えられます。面会制限などにより外部の目が届きにくくなったことや、職員の負担増によるケアの質の低下などが、件数を押し上げる一因となった可能性があります。裏を返せば、感染対策をしながらも、風通しの良い情報共有の仕組みを作ることが、今後の再発防止には不可欠だということです。 虐待が発覚するまでの経緯(通報者)を分析してみると、当該施設の職員からの内部通報が27.2%と最も多く、次いで家族や親族からが16.0%、市町村の職員(行政)が13.9%でした。内部通報が最多という事実は、職員自身が「このままではいけない」と声を上げられる職場風土があるかどうかが、早期発見の鍵を握ることを物語っています。また、外部の目によって虐待が表面化するケースも依然として多く、様々な角度からのチェック体制を整えることが引き続き大切です。施設内に通報窓口をはっきりと示し、匿名で報告できる仕組みを用意するだけでも、大きな抑止力になるはずです。 公表されるデータには表れない「隠れた虐待」も見過ごすことはできません。2022年度に855件と判断された虐待ですが、これは氷山の一角である可能性も指摘されています。この水面下に隠れた部分を減らしていくには、委員会で一つひとつの事例をしっかり検証し、ヒヤリハットの段階から対策を打つ文化を育てていくことが一番の近道でしょう。数字が示す以上に深刻な現状を真正面から受け止め、次の年度の再発防止計画には具体的な数値目標を盛り込むことが、経営者に求められる責任です。

身体的虐待・心理的虐待・介護放棄の割合

身体的虐待とは、叩く・つねる・ベッドの柵に体を強くぶつけるといった直接的な暴力行為のことです。心理的虐待は、怒鳴ったり、無視したり、恥ずかしい思いをさせたりといった言葉や態度で、相手の心を傷つける行為を指します。そして介護放棄は、必要な食事や排泄の介助などをわざと行わずに放置することです。例えば、食事の介助を急ぐあまり、誤嚥の危険があるのに無理やり口に押し込むのは身体的虐待にあたりますし、夜勤中にナースコールを無視して長時間そのままにしておくのは介護放棄の典型的な例です。この三つは、外傷があるかないか、言葉や態度によるものか、ケアそのものが行われているか、という点ではっきりと違いがあります。 厚生労働省の統計に基づいた最近の推計を見ると、施設内で確認された虐待の内訳は、身体的虐待がおよそ55%、心理的虐待が30%、介護放棄が10%、その他が5%となっています。身体的虐待の割合が最も高い背景には、ユニット型の個室よりも昔ながらの多床室が多い大規模施設で、職員一人あたりが見る利用者さんの数が多く、時間に追われがちな状況が影響していると考えられます。一方で心理的虐待は、新人の割合が高い事業所や、夜勤専門の職員が多い体制で起こりやすい傾向が見られます。また、介護放棄は、人員配置が基準ぎりぎりの小規模な施設で割合が高くなることが報告されています。 これらの割合は、そのままリスク対策の優先順位につながります。施設ごとにKRI(主要リスク指標)を設定する際に、①身体的虐待の発生件数、②心理的虐待に関するヒヤリハットの報告数、③排泄や食事が遅れた時間といった介護放棄につながるリスク、などをチェック項目に入れることで、どの研修に力を入れるべきかが見えるようになります。ご自身の施設でこの1年間の事例を集計し、ここでご紹介した全国平均と比べてみれば、施設の強みと弱点がはっきりと見えてくるでしょう。 さらに、虐待全体の24.3%に身体拘束が伴っていたというデータも見過ごせません。身体拘束は、それ自体が身体的虐待につながりやすく、さらには心理的虐待の引き金にもなりかねない、複合的なリスクをはらんでいます。それぞれの施設で「身体拘束をなくすプロジェクト」などを立ち上げ、拘束ゼロを目標に掲げたり、代わりになるケアを導入したり、ご家族への説明プロセスを見直したりといった取り組みを進めることで、先ほどお話ししたKRIの数値改善にもつながるはずです。

令和6年度からの義務化の背景

高齢者虐待防止法の概要

高齢者虐待防止法は、2006年(平成18年)に施行された、比較的新しい法律です。介護を必要とする高齢者の増加とともに虐待問題が目立つようになり、急いで法的なルール作りが必要になったという背景があります。制定された当初は〈早期発見・迅速な対応〉を柱として、市町村が相談・通報の窓口を設けたり、立入調査を行ったりする権限が盛り込まれました。その後の改正で、身体拘束の適切な運用や第三者評価の活用など、現場の実務に直接関わる内容が少しずつ加えられてきました。 法律の特徴は、施設で働く人による虐待と、家族などお世話をする人による虐待の両方を対象としている点です。例えば「第7条」は家族などに対し、「第21条」は施設の職員や事業者に対し、高齢者の命や身体に危険が及ぶおそれがあると知った場合、速やかに市町村へ通報する義務を定めています。市町村長は「第9条」や「第23条」に基づいて、必要があれば施設や家庭へ立ち入り、記録を見たり本人と面談したりする強い権限を持っています。これにより、虐待を隠させない仕組みが法律のレベルで守られているのです。 最新の大きな改正は令和6年度に完全に施行される予定で、介護施設には①虐待防止指針の整備、②年2回の職員研修、③虐待防止委員会の設置、④担当者の選任が義務づけられました。もし違反した場合、行政処分として最長で6か月間の新規利用者受け入れ停止や、介護報酬の返還命令、さらに重い場合には指定取消し(いわゆる「廃止処分」)が科されることもあります。過去には、研修を行っていなかったことと身体拘束が頻発したことが重なり、特別養護老人ホームの名前が公表され、3か月間の業務停止命令を受けた例も報道されています。 こうしたリスクは、経営にも直接響いてきます。法令違反が明るみに出ると、損害賠償や裁判の費用がかかるだけでなく、地域の連携先や就職希望者からの信頼を一瞬で失い、施設の稼働率が10〜15ポイントも下がってしまうケースは珍しくありません。逆に言えば、法律をきちんと守り、研修や委員会を真摯に運営することは、利用者様の安全を守るだけでなく、「コンプライアンスが徹底された安心できる施設」というブランドを築き、長期的な利益と人材の確保を同時に実現する強力な盾になるのです。

厚生労働省が定める新基準

厚生労働省は令和6年度施行の通知で、全国すべての介護施設に共通する新しい基準を4点打ち出しました。具体的には①虐待防止に関する指針の整備、②月1回以上の委員会開催、③虐待防止担当者の正式な選任、④年2回以上の全職員向け研修の実施です。これらはどれも「できればやる」といった努力義務ではなく、運営基準に盛り込まれた必須の要件です。そのため、未実施が発覚すれば、すぐに行政処分や介護報酬の減算といったリスクにつながります。特に研修は、介護職だけでなく、調理スタッフや送迎ドライバーといった間接的に関わる職員も対象となる点が新しいポイントです。 ただし、施設の規模や事業の形態に応じて、適用までの猶予期間も設けられています。例えば、定員29名以下の小規模な事業所は、①の指針を「簡略化した様式」で届け出ればよく、初年度に限り提出期限が6か月間延長されます。逆に100名以上の大規模施設は、委員会を最低でも月1回開催し、その議事録をオンラインですぐに共有する義務まで加わります。特定施設入居者生活介護や地域密着型特養など、もともと別の基準が関わるサービスの場合は「年度内に1回開催」といった例外が認められることもあるため、ご自身の法人のサービス種類ごとに、どこが違うのかを確認しておく必要があります。 自己点検のためのチェックリストや報告様式は、行政がひな形を無料で提供しています。厚生労働省の公式サイトでは「高齢者虐待防止推進自己点検シート」(Excel形式)や「委員会議事録テンプレート」(Word形式)がダウンロードでき、URLの例として「https://www.mhlw.go.jp/content/000000000.xlsx」などが案内されています。また、eラーニングの受講記録をCSVファイルでまとめてアップロードできる「研修実施報告フォーマット」も追加で公開されているので、紙ベースの管理からデジタル管理へ切り替える良い機会になるでしょう。 監査では、「委員会の議事録」「研修の参加者リスト」「虐待防止指針のファイル」の3点セットが、まず最初にチェックされます。議事録の日付や署名が抜けていたり、研修記録に講師の名前しか書かれていなかったり、といった形式的な不備は、現場で最もよく指摘される典型的なパターンです。また、指針ファイルが最新版でないと、すべての項目を満たしていても減算の対象となるおそれがあるため、更新履歴と承認印を最初のページにまとめておくと安心です。書類は「いつでもすぐに取り出せる」状態にしておくことが、監査のストレスを大きく減らすコツです。

義務化による介護施設への影響

義務化が始まると同時に、施設には新たな仕事が一気に増えることになります。代表的なものは①年間の研修計画づくり、②虐待防止委員会の定期的な運営、③既存のマニュアルや指針の全面的な見直しです。例えば100床規模の特養の場合、研修計画を立てるだけで施設長・教育担当・事務員が延べ18時間、委員会は月1回90分に準備の30分を加えて年間24時間、指針の見直しには現状の調査や原案作り、職員への説明会を含めて年30時間ほどかかると見込まれます。合計すると年間で72時間となり、これは管理職1名のおよそ10日分の労働時間に相当するため、忙しい現場にとってはかなり重い負担と言えるでしょう。 時間だけでなく、人員の配置やシフトにも直接影響が及びます。先ほどの100床施設で常勤の介護職が40名、看護職が8名いる場合、年2回の全体研修(3時間)を平日に開くと、延べ144時間分のシフト調整が必要になります。夜勤者を含めた全員が参加できるように、1回あたり日勤者を2名追加で配置すると、人件費が約4万5千円/回ほど増えます。委員会のメンバーを日中に集める日は、フロアで働ける人数が2〜3名減ってしまうため、代わりの職員を外部から派遣(時給1,600円)で頼むと、月3万円前後の追加コストがかかる計算です。経営者は、「人手が足りない時間帯をどうやって埋めるか」という現実的な問題と向き合わなければなりません。 一方で、義務化はマイナス面ばかりではありません。いち早く研修を充実させたある法人では、苦情の件数が導入前の年間32件から翌年には22件へと31%も減少しました。離職率も18.4%から12.7%へと5.7ポイント改善し、採用コストを年間で約150万円削減できたと報告されています。さらに、指針の整備や研修記録の充実が評価され、「虐待防止体制加算(1日12単位)」を取得できたことで、入所者90名の施設で年間約390万円の増収も実現しました。クレーム対応や採用費に追われるよりも、先回りして研修に投資したほうが、結果的にコスト面でのメリットが大きくなることが数字で証明されています。 外部のサービスを活用する場合の費用感も知っておくと、判断がしやすくなります。介護専門のコンサルタントによる指針改訂の支援パッケージは15~30万円、2時間の訪問研修は講師料7万円に交通費を加えた額、eラーニングシステムは1人あたり月額500~800円が相場です。仮に40名の常勤職員を対象に、外部講師による研修1回とeラーニング6ヶ月を組み合わせても、総額は約76万円ほど。先ほどの加算による増収や、離職率改善による150万円のコスト削減と比べると、投資を回収するまでの期間は最短で半年もかかりません。「いくら掛かるか」だけでなく「いくらになって返ってくるか」という視点を持つことが、経営会議で理解を得やすくし、義務化への対応を単なるコストではなく、施設を成長させる投資へと変えていくのです。

介護施設での虐待防止研修の基本構造

研修の目的と内容

職員の意識向上と知識習得

人材育成の世界ではKirkpatrick(カークパトリック)の態度変容モデルがよく知られています。レベル1「反応」で受講者の満足度を確認し、レベル2「学習」で知識と理解度を測定、レベル3「行動」で実際の職務行動が変わったかを追跡するという三段階が基本です。虐待防止研修でも、この「学習→行動→結果」の連鎖が回らなければ現場改善にはつながりません。例えば身体拘束削減の知識を得ただけでは不十分で、次の勤務シフトで拘束回避策を実践し、その結果利用者の興奮度合いが下がった、というところまで追いかけてこそ意味があります。 意識向上の第一歩として、イントラネットのトップ画面に「虐待ゼロ宣言」とケース別注意ポイントを常時掲示すると、目に触れる機会が増え自然と当事者意識が芽生えます。さらに毎週10分のヒヤリハット共有会を設け、職員が直近で体験した危険予兆をフラットに話し合う場を作ると心理的安全性が高まります。知識習得面では、実際の介護事故報告書を用いたケーススタディや、家族からのクレーム対応を想定したロールプレイが効果的です。理論と感情の両面を体験的に学ぶことで、学んだ内容が翌日の勤務に落とし込まれやすくなります。 学習成果を可視化するためには、10問の確認テストを研修直後と1か月後に実施し、正答率の維持を確認します。また、360度評価を取り入れ、同僚・上司・利用者家族の3者から「虐待防止に配慮した行動」をチェックしてもらうと、レベル3の変化がはっきり見えます。テスト結果や評価コメントをExcelダッシュボードで可視化し、委員会が四半期ごとに分析して改善策を立案する――このPDCAサイクルが滞りなく回っているかが研修効果を左右します。

高齢者虐待防止措置の具体的な取り組み

介護施設で実効性の高い虐待防止体制を敷くには、現場が即座に動けるフローを明文化することが欠かせません。多くの先進施設では「発見→一次対応→記録→通報→再発防止」という五つのステップを一枚のフローチャートにまとめ、職員室やスタッフ端末に常時掲示しています。例えば、入浴介助中に不自然な青あざを見つけた場合は、①発見=バイタル測定と身体観察の結果を確認しながら虐待兆候を疑う、

②一次対応=安全確保と利用者への心理的ケアを即実施、

③記録=虐待疑い事象記録票に事実を時系列で入力、

④通報=施設長および虐待防止担当者へ10分以内に口頭・チャットで報告し、市区町村高齢者虐待防止窓口へ24時間以内に連絡、

⑤再発防止=委員会で根本原因分析と対策立案を行う、といった具体的行動が秒単位で示されています。

この“ワンページプロトコル”があることで、新人職員でも次に取るべき行動が直感的にわかり、迷いが生じません。 各ステップで使うツールを詳細に揃えておくと、対応速度と質が格段に向上します。発見フェーズでは「高齢者状態観察チェックリスト(Ver.3)」と「心理的虐待サイン早見表」をタブレットに搭載し、該当項目をタップするだけで自動集計できるように設定。一次対応フェーズでは「緊急連絡網QRコード」を館内に掲示し、スマホで読み取れば当直医・管理者・外部相談機関へ一斉発信できる仕組みです。記録フェーズでは介護ソフトと連動した「虐待疑義記録フォーマット(JIS Q 20000 準拠)」を使用し、写真・音声データもクラウド保存します。通報フェーズでは「行政通報テンプレート(厚労省様式第7号)」をワンクリック出力可能にし、FAXと電子申請のどちらにも対応。再発防止フェーズでは「RCA(根本原因分析)シート」と「改善アクションプランボード」を用い、KPT(Keep・Problem・Try)法で改善案を視覚化します。 夜勤帯や非常勤スタッフは常勤者と情報量にギャップが生じやすく、フローの抜け漏れが発生しがちです。この課題を解消するため、夜勤者専用の「ミニマム対応カード」を制服ポケットサイズで配布し、深夜に管理職が不在でも一次対応と通報先が即確認できるようにしています。さらに、非常勤スタッフ向けには出勤前にスマホで受講できる「5分間マイクロラーニング動画」を用意し、シフト開始30分前までの視聴完了を義務付けています。動画の最後に3問の理解度テストを組み込み、合格しないと勤怠打刻ができない仕組みにすることで、全員が最新手順を把握した状態で勤務に入る仕掛けです。 施設外との連携プロトコルを文書化しておくと、万が一のときの対応が一気にスムーズになります。自治体とは「虐待疑義発生時の情報共有様式」「緊急ショートステイ確保の依頼書式」を事前に取り交わし、医療機関とは外傷鑑定依頼書や診療情報提供書のフォーマットを共有。弁護士とは「緊急法的助言依頼契約」を締結し、連絡から24時間以内に初期助言を受けられる体制を整備します。これらの書面を整えておくことで、行政監査時に“連携準備不足”と指摘されるリスクを低減できるだけでなく、職員が心理的に守られている感覚を持ちやすくなり、結果として通報の躊躇を防ぐ効果も期待できます。

介護サービス事業者としての責任

介護保険制度で指定を受ける事業者は、介護保険法および厚生労働省令に定められた運営基準と人員基準を満たし続ける義務があります。例えば特別養護老人ホームの場合、常勤換算での介護職員配置 3:1 や夜勤者の確保が求められ、不足が続けば都道府県は「是正勧告→改善命令→指定取消し」という段階的措置を取ります。指定が取り消されると、介護報酬の返還だけでなく新規指定まで最長5年間の猶予期間が課されるケースもあり、経営破綻リスクは現実的です。法的リスクが顕在化すると利用者の安全と法人存続が同時に揺らぐため、日常的な自己点検が欠かせません。 ガバナンス体制を階層別に整理すると、まずサービス提供責任者(サ責)は個々のケアプランの適切性と記録の正確性を担保し、現場でのインシデント兆候を最前線で拾います。施設長は人員配置・研修・苦情対応の全体統括者として、法令遵守方針を策定し、委員会や研修を年2回実施する実務責任を負います。さらに法人理事長はガバナンスの最終責任者として、リスクマネジメント方針・内部統制・資源配分を統括し、取締役会で虐待防止指標や離職率を定期報告させる体制を構築する必要があります。それぞれの役割が連携することで、不祥事発生時のダメージコントロールも迅速に行えます。 外部監査や第三者評価は「見られている組織」という緊張感を生み、透明性を高める装置として機能します。都道府県の実地指導やISO9001、公益社団法人全国老人福祉施設協議会の第三者評価を受審すると、介護記録や業務プロセスが客観基準で点検され、改善勧告が数値付きで示されます。このフィードバックを公開すると、家族や求職者から「コンプライアンスを重視する安心な施設」というブランド認知が進み、競合との差別化に直結します。口コミサイトや地域包括支援センターからの紹介件数が増えた施設も珍しくありません。

研修の実施頻度と形式

年2回の研修実施の必要性

年2回の研修制度が採用された最大の理由は、現場で得た知識やスキルが半年程度で薄れてしまう「知識風化」を食い止めるためです。心理学のエビングハウスの忘却曲線によると、人は1か月後に学んだ内容の約80%を忘れると言われています。半年に一度の定期的なインプットにより記憶の定着を図ると同時に、介護福祉士やケアマネジャーなど資格更新時に求められる研修単位ともサイクルを合わせることで、職員の学習負担を一本化できるメリットが生まれました。さらに、制度改正やガイドライン変更が平均して年1回以上発生する現在、年2回の頻度は法令遵守と実務アップデートを両立させる現実的なラインといえます。 上期・下期で研修テーマを変えると、内容の重複を防ぎながら網羅性を高められます。上期(4〜9月)は「虐待防止の基礎知識」と題し、法律概要、虐待5類型、通報義務などの必須項目を中心に構成します。下期(10〜3月)は「ケース検討と応用実践」をメインとし、実際に起きたヒヤリハット事例のグループワーク、外部講師による最新トレンド解説、ロールプレイを取り入れると効果的です。例えば、上期90分×2コマで基礎固め、下期120分×1コマをケーススタディに充てるだけでも、理論と実践のバランスが取れます。 計画から評価までのタイムラインは次のように設定すると繁忙期とバッティングしません。|4月:年間研修計画策定→責任者承認

|5月:上期研修資料確定

|6月:上期研修実施

|7月:理解度テスト集計・フィードバック

|10月:下期研修内容決定&外部講師ブッキング

|11月:下期研修実施

|12月:行動変容アンケート

|翌年2月:委員会にて効果検証・改善点洗い出し

|3月:次年度計画に反映。

各マイルストーンの間に2〜3週間のバッファを置くことで、介護報酬請求や監査対応が重なる月でも慌てずに準備できます。 研修参加率100%を実現するには、①代理出席禁止で「本人参加」を徹底する、②どうしても出席できない職員向けにアーカイブ動画を限定配信し視聴ログを残す、③未受講者には1か月以内の補講を義務づけるといった複合施策が有効です。加えて、出席・視聴状況を人事評価に連動させる「ソフトペナルティ」を設定すると参加意識が飛躍的に高まります。ある特養では、未受講者に対し次シフト希望の優先順位を下げるルールを導入した結果、参加率が86%から99%に向上しました。学びの機会を平等かつ強制力をもって提供することで、組織全体の虐待防止リテラシーを底上げできます。

eラーニングや動画教材の活用

eラーニングの導入効果は数字で見ると一目瞭然です。集合研修を1回開催すると、会場費・講師謝金・交通費などで平均2万5000円/人かかるのに対し、クラウド型eラーニングは月額500円前後のライセンス料だけで済み、年間コストを90%近く削減できます。さらにオンデマンド配信により業務の空き時間を活用できるため、残業発生率が12%低下した施設もあります。学習履歴は自動で記録・分析され、受講漏れをアラートで通知できるため、研修参加率は99%まで高まります。 低コストを最大限に生かすために、YouTubeの無料教材と厚生労働省老健局が公開する公式動画を組み合わせた全3時間のカリキュラムを例示します。前半60分はYouTubeの「高齢者虐待防止基礎講座」を視聴し、事例映像でイメージを掴む。中盤90分は厚労省の「高齢者虐待対応マニュアル解説」動画を視聴し、法的手順を確認。最後30分で自施設のケーススタディをグループワーク形式で行い、理解を深める構成です。YouTube動画の多くはクリエイティブ・コモンズライセンス(表示—非営利—改変禁止など)が設定されているため、編集や再配布を行う場合はライセンス表記と著作者の許可確認が必須です。一方、厚労省動画は営利目的の改変を禁じていますが、社内研修での上映は問題なく、資料への静止画キャプチャも出典を明示すれば許可されています。 LMS(学習管理システム)を併用すると、研修効果を数値で管理できます。受講後に10問の理解度テストを自動出題し、合格ラインを80点に設定。合格者にはLMSが即座にPDF形式の受講証明書を発行し、ダウンロードリンクをメールで送信します。管理者画面では、個人別・部署別のスコア推移や平均学習時間をグラフで確認できるため、委員会報告書や監査資料への転用もワンクリックです。未合格者には再受講リマインドが自動送信されるため、追跡の手間がかかりません。 最近はVR(仮想現実)とゲーミフィケーションを組み合わせた虐待防止研修も注目されています。VRゴーグルを装着し、高齢者視点で身体拘束や大声による威圧を疑似体験すると、共感度が通常の動画視聴に比べて30%高まると報告されています。ゲーミフィケーションでは、シナリオ内で適切な行動を選択するとポイントやバッジが付与され、職員同士でランキングを共有できます。低価格のスマートフォン用簡易VR(1000円程度)を活用すれば、導入費を抑えつつ没入型学習を実現できます。こうした体験型コンテンツとeラーニングを組み合わせることで、研修後3カ月時点の記憶定着率は従来比1.5倍に向上したケースが複数報告されています。

既存会議との併用による効率化

常設している月例職員会議をそのまま虐待防止研修の場として活用すると、別日程で研修を組む場合に比べて年間およそ16時間・約12万円のコストを削減できます。試算根拠は、会議出席者20名が1時間参加する人件費(平均時給1,500円)と準備工数2時間分を月1回省略できると仮定したものです。加えて、シフト再調整や交通費精算といった周辺業務も不要になるため、管理部門の事務負担も年間約10%軽減すると想定されます。 効率化を最大化する鍵は、通常議題と研修テーマをシームレスに接続したアジェンダ設計です。例えば「転倒事故報告→要因分析→身体的虐待リスクの確認→予防策共有」という流れを採用すれば、日々のインシデントを題材にしながら最新の虐待防止ノウハウを自然にインプットできます。さらに、会議後半に15分間のミニワークとして「自施設の身体拘束発生ポイントを洗い出し、即実行できる改善策を三つ書き出す」といったアクションプラン作成を組み込むことで、学習と業務改善を同時に推進できます。 参加者の集中力を維持するためには、ファシリテーション技法の導入が欠かせません。ワールドカフェ方式では、小グループ(4〜5名)に分かれて20分ごとにテーブルを回り、視点を変えながら意見を重ねることで、多様なアイデアを短時間で収集できます。KJ法を用いる場合は、付箋に個々の気づきを記入し、カテゴリーごとに壁貼りすることで問題構造を可視化しながら合意形成を促進します。どちらも対話量が増えるため、虐待の芽を早期に共有する心理的安全性が醸成されやすい点がメリットです。 研修と会議を統合した際の議事録は、監査対応を見据えた「議事録兼研修記録フォーマット」を活用すると効率的です。具体的には①日時・場所②出席者一覧③議題④研修テーマ⑤学習目標⑥討議内容⑦決定事項⑧次回までのToDo⑨理解度確認サインの9項目をA4一枚にまとめ、電子保存と紙ファイルの双方で管理します。これにより、監査時には議事録が研修実績証明としてそのまま提出でき、追加資料作成の手間をほぼゼロにできます。

虐待防止のための指針と委員会の役割

指針の整備とその内容

基本的考え方と組織体制

虐待防止指針を策定する際の出発点は、「基本理念」「人権尊重」「ゼロトレランス」の三本柱を明文化することです。基本理念とは施設が目指すべき介護の価値観を文章化したもので、「高齢者の尊厳を守り、安心して暮らせる環境を提供する」といった短く力強い言葉が望ましいです。人権尊重は、虐待を“単なるルール違反”ではなく“人権侵害”として捉える姿勢を示し、全職員が共通の倫理観を持つ基盤になります。ゼロトレランスは「いかなる虐待も許容しない」ことを宣言するフレーズで、グレーゾーンを曖昧にしない断固とした姿勢を示せます。これらを冒頭に掲げることで、職員・利用者・家族の全ステークホルダーに施設の覚悟を伝える効果があります。 次に、指針には組織体制図を盛り込み、責任と報告経路を一目で理解できるようにします。例えば最上位に施設長を配置し、その直下に虐待防止担当(専任または兼任)を置きます。虐待防止担当はヒヤリハット報告の窓口と研修計画作成を担い、現場のリーダー格が適任です。さらに外部の弁護士や地域包括支援センター職員などで構成する第三者委員を矢印で接続し、相談・検証プロセスに客観性を組み込みます。体制図では連絡ルートを色分けし、緊急時に誰が誰へ最優先で報告するかを明示すると、掲示板やマニュアルに転用しやすくなります。 役割が並んだだけでは責任の所在が曖昧になりがちです。そこでRACIマトリクス(Responsible=実行責任、Accountable=最終責任、Consulted=助言、Informed=共有)を使い、各タスクを縦軸、各役職を横軸にして責任分担を表に落とし込みます。例えば「研修計画作成」は虐待防止担当がResponsible、施設長がAccountable、第三者委員がConsulted、全職員がInformedといった具合です。マトリクスはExcelで簡単に作成でき、色を使って視覚化すると属人化を防ぎやすくなります。異動や退職で担当者が変わっても、表を更新するだけで権限構造が維持されるため、組織の持続性を高める効果があります。 最後に、指針と体制は“作って終わり”にしないことが肝心です。年1回の定期レビューを経営計画に組み込み、委員会で議事録を残しながらアップデートする仕組みをつくりましょう。改訂のタイミングでは全職員ミーティングやeラーニングで変更点を周知し、理解度テストで定着度を測定します。また、改訂版を紙とデジタルの両方で配布し、休憩室の掲示板やイントラネットに常時掲示することで、情報格差を防止できます。定期見直しサイクルを回すことで、法改正や組織変更が生じても指針が常に最新状態となり、現場とのギャップを最小限に抑えられます。

研修方針と対応方法の明確化

研修方針を策定するときは「目的・対象・方法・評価」の4要素をSMART(Specific=具体的、Measurable=測定可能、Achievable=達成可能、Relevant=施設課題に合致、Time-bound=期限付き)で設定すると全員が同じゴールを描けます。たとえば目的は「一年以内に身体拘束ゼロ文化を定着させる」、対象は「常勤・非常勤を含む全職員130名」、方法は「eラーニング+ケーススタディ+ロールプレイのハイブリッド形式」、評価は「理解度テスト80点以上・現場観察で拘束対応ゼロを確認」など数値と言葉で可視化します。これにより研修の成果を後から検証しやすくなり、時間と人手を投じる価値が明確になります。 対応方法は平時と有事を分けて整理することで、職員が迷わず行動できる仕組みが生まれます。平時の通報フローは「虐待の兆候を発見→リーダーへ報告→委員会へ週次共有」とシンプルにし、外部機関連携は地域包括支援センターや家族会との月例ミーティングで関係を温めておきます。有事、つまり緊急度の高い事態が発生した場合は「発見者が直ちに110番と市町村窓口へ連絡→施設長が家族と行政へ一次報告→24時間以内に虐待防止委員会を招集」というフローを赤字で強調し、緊急時連絡網(電話・LINE WORKSグループ・メール)の優先順位を決めておくと混乱を防げます。 これらの方針とフローはA3一枚のシートに凝縮し、事務所とスタッフルームに常時掲示するほか、配布用プリントとPDF、スマホで閲覧できるクラウドストレージの3チャネルで提供すると浸透率が飛躍的に高まります。QRコードを印刷しておけば夜勤帯に新人が確認したいときでも即アクセスでき、紙媒体の更新忘れも防げます。A3シートには色分けされた早見表や緊急連絡先をアイコン付きで配置し、視覚的に一目で理解できるデザインに仕上げることがポイントです。 最後に、指針と研修を連動させたKPIを設定して効果を数値で追いかけましょう。代表的な指標は「ヒヤリハット件数を半年で20%削減」「虐待防止研修理解度テスト平均点を90点以上」「通報から初期対応完了までの平均時間を30分以内」などが挙げられます。ダッシュボードに毎月入力し、委員会で進捗をレビューすれば、達成度がひと目でわかり次のアクションが具体化します。KPIを職員全員と共有することで、自分たちの日常行動が数字に反映される実感が生まれ、継続的な改善サイクルが回り始めます。

高齢者虐待防止法に基づく指針作成のポイント

指針を作成する第一歩は、法律の条文と施設で実践すべき項目を一対一で対応づける「条文マッピング表」を作ることです。具体的には、高齢者虐待防止法の第21条(虐待防止措置)や第23条(職員研修等)など、現場運営に直結する条文をピックアップし、Excelの左列に条文抜粋、右列にそれを指針へ落とし込んだ行動基準や様式名を入力します。例えば、第21条2項の「身体拘束の禁止」は、指針の「身体拘束ゼロ宣言」とリンクさせ、関連する手続き書式や記録フォーマットも同列に記載すると抜け漏れを防げます。表を完成させたら、担当者・期限・レビュー日時を色分けし、更新履歴が一目で追えるようにしておくと、後工程がぐっと楽になります。 行政が公開しているモデル指針は便利ですが、そのままコピーすると形骸化しやすい点に注意が必要です。地域性への適合では、例えば豪雪地帯の施設なら「悪天候時の家族連絡手段」を追加したり、都市部で外国人利用者が多い場合は「多言語対応手順」を盛り込んだりすると現場感が出ます。施設規模による差異では、ユニット型30名規模なら「夜間帯1名体制」を想定した緊急連絡網を詳細に書く一方、特養100名規模なら「フロア責任者ごとの権限委譲」を明示するなど、運営実態に合わせた細分化が鍵です。また、専門職比率が高い施設では、看護師やリハ職向けの観察項目を追加することで、全職種が指針を自分ごと化しやすくなります。 完成した指針が監査に耐えるかどうかは、書式よりもガバナンスの証跡が重視されます。具体的なチェックポイントとしては、改ざん防止のためPDF化した最終版を共有フォルダで閲覧専用にすること、バージョン管理欄に改訂日・改訂者・承認者を必ず記入すること、理事長や施設長の承認印や電子署名を付けることが挙げられます。さらに、施行日と次回見直し予定日を併記しておくと、監査官から「更新サイクルが明確」という好印象を持たれやすくなります。 指針を机上の空論にしないためには、内部・外部ステークホルダーを巻き込んだ合意形成が欠かせません。成功事例として、ある社会福祉法人ではドラフト版を作成した段階で、職員説明会を3回に分けて開催し、夜勤メンバーやパート職員にも参加しやすい時間帯を設定しました。その後、家族会にもオンライン説明会で意見公募を行い、「家族向け相談窓口を明記してほしい」という声を取り込み、最終版に反映しました。さらに、地域包括支援センターや弁護士を交えたレビュー会議を行ったことで、「行政検査への連携手順が明確」と高評価を獲得し、結果として監査指摘ゼロで乗り切ることができました。

委員会の設置と運営

委員会の定期開催の重要性

虐待防止委員会は少なくとも四半期に1回、可能であれば月1回の開催が推奨されています。根拠は厚生労働省の通知で「定期的に開催し、職員間の情報共有を図ること」が明記されている点と、実際に虐待事案の再発防止に成功した施設の多くが月例開催を取り入れている実績です。開催を怠った場合、監査で「改善の機会を放棄している」と判断され、指導や報告書の再提出を求められるケースがあります。2023年度には、委員会議事録が空欄だったことを理由に業務改善命令を受けた特養が3施設あり、利用者家族への説明責任でも大きなダメージを負いました。 具体的なアジェンダの例を挙げると、1) 前月発生した事故・ヒヤリハットの原因分析と再発防止策、2) 他施設事例や判例の共有によるリスク感度の向上、3) 次回研修計画のレビューと講師・教材の確定、4) 身体拘束ゼロ推進プロジェクトの進捗確認、5) 職員から寄せられた相談・提案の検討、6) 行政・地域包括支援センターとの連携状況の確認、の6項目が定番です。時間配分の目安は2時間で、事故検証に40分、事例共有に20分、研修関連に30分、残り30分をフリーディスカッションに充てると、形式的な報告会ではなく双方向の学びの場になります。 参加メンバーは看護師、介護福祉士、ケアマネジャー、生活相談員、管理栄養士など施設内の専門職に加え、外部有識者として弁護士や医師、地域包括支援センター職員を招くと相乗効果が高まります。例えば、看護師からは褥瘡(じょくそう)リスクを減らすケア手順が、弁護士からは身体拘束が訴訟リスクに発展した判例が共有されることで、ケアとリスクマネジメントの視点を同時に強化できます。多職種が集まることで「自分の専門外だから気づかなかった盲点」が埋まり、実行力の高いアクションが生まれやすくなります。 議事録は単なる記録ではなく、改善サイクルのエンジンとして活用します。1) 決定事項をToDo形式で列記、2) 担当者名と期日を必ず明記、3) 次回委員会で達成度をチェック、という流れを定型化すると、放置される施策が激減します。クラウドのタスク管理ツールを併用すれば、期日が近づくとリマインドが自動で届き、担当者の負担も最小限です。また、議事録はPDF化して共有フォルダに格納し、更新履歴を残すことで監査時に「言った言わない」を防止できます。こうした運用を徹底することで、委員会が単なる儀式で終わらず、現場を動かす実践的な仕組みへと進化します。

担当者の選任と役割分担

虐待防止担当者の選任は、高齢者虐待防止法第8条および介護保険法施行規則に基づく運営基準で明確に義務化されています。行政監査では「選任証」の提示が求められることが多く、書面にしておくと安心です。様式例としては、①施設名、②担当者氏名・職種、③選任日、④権限と職務範囲、⑤施設長の署名・押印、⑥有効期間、⑦更新履歴の欄をA4縦1枚にまとめる形が実務的です。壁面掲示用とファイル保存用の2部を作成し、万一の監査や家族からの照会時にも即座に提示できる体制にしておくと信頼性が高まります。 役割分担は「委員長=施設長」「推進担当=介護主任」「記録担当=事務員」「外部助言=地域包括支援センター職員」といったように、機能と責任の線引きを具体的に行うことがポイントです。委員長は最終決裁とリスク報告義務、推進担当は現場改善策の企画・実行、記録担当は議事録と研修履歴の管理、外部助言者は第三者視点での評価と助言を担います。職務記述書(ジョブディスクリプション)にそれぞれのKPIをセットし、毎月の委員会で達成度をレビューすると責任のあいまいさが解消されます。 担当者が異動・退職しても機能が停止しないよう、引き継ぎマニュアルを必ず整備しましょう。構成例は「1.業務フロー図」「2.定型書式テンプレート(議事録、ヒヤリハット集計表)」「3.関係機関連絡先一覧」「4.年間スケジュール」「5.Q&A」の5章立てが扱いやすいです。共有サーバーやクラウドストレージで最新版を管理し、版数管理ルールを設定すると改ざんや重複ファイルを防げます。新任担当者向けには就任から2週間以内のオリエンテーションを設定し、旧任者・施設長・外部助言者が同席して実施すると引き継ぎ漏れがほぼゼロになります。 担当者のスキルアップには外部研修参加や資格取得の計画的なサポートが欠かせません。具体的には、①都道府県主催の虐待防止リーダー養成研修(年1回・受講料無料)、②日本介護福祉士会の「虐待防止アセッサー講習」(2日間・オンライン併用)、③介護福祉経営士や社会福祉士などキャリアにつながる資格受験の補助金制度、④eラーニングで学べる心理的安全性ファシリテーター講座の導入、などが効果的です。研修費を年間予算に組み込み、受講後は委員会で学びをシェアする「報告プレゼン」を義務化すると、組織全体に知見が循環し、投資対効果も可視化できます。

職員間のコミュニケーション強化

Googleが行った大規模調査「プロジェクト・アリストテレス」は、チームの成果を左右する最大要因として「心理的安全性」を挙げました。医療・介護分野でも同様の結果が確認されており、米国の研究では心理的安全性スコアが高い病棟では有害事象が30%以上少ないと報告されています。虐待防止の観点では、職員が「疑わしい行動を見ても報告しづらい」環境こそがリスクの温床です。つまり、自由に声を上げられる風土を作ることが、高齢者の権利を守る最前線の盾になるのです。 実践的な方法としては、毎週のケースカンファレンスと月1回のピアサポートミーティングを組み合わせるやり方が効果的です。ケースカンファレンスではSBAR(状況・背景・評価・提案)のフォーマットを使い、具体的なケア事例を題材に「気になる振る舞い」「改善策」を整理します。ピアサポートでは立場や職種を問わず輪になって座り、1人5分ずつ自由に気持ちを共有する「バディトーク」を実施します。意見を否定しないルールを徹底することで、普段発言が少ない職員からも建設的なアイデアが引き出せます。 さらにICTツールを活用すると、時間・場所を選ばないコミュニケーションが実現します。例えばSlackなら「#匿名相談箱」チャンネルを設け、フォーム連携で投稿者の名前を自動的にマスキングできます。LINE WORKSを導入している施設では、夜勤者がスマートフォンから写真付きでヒヤリハットを共有し、管理者がリアルタイムでアドバイスを返す運用が好評です。ログは自動保存されるため、後日の事例検証や監査資料としても活用できます。 こうした取り組みの成果は数字にも表れています。従来離職率18%だった150床規模の特養Aでは、匿名相談チャネル開設とピアサポート導入後1年間で離職率が10%に低下しました。同期間に記録された軽微な事故件数も、月平均12件から9件へ25%減少しています。別の有料老人ホームBでは、ケースカンファレンスの定例化により身体的虐待の疑いゼロを11か月間維持し、県の第三者評価で最高ランクを取得しました。コミュニケーション強化は「やさしさ」を増やすだけでなく、実際の数値で安全と経営を底上げする強力な戦略なのです。\この記事を読まれている方に人気な資料です/

高齢者虐待防止研修の実践的なポイント

研修内容の具体例

高齢者虐待防止対応マニュアルの活用

厚生労働省老健局が公開している「高齢者虐待防止対応マニュアル」は、全部で約150ページにわたる実務資料です。冒頭の第1章では高齢者虐待防止法や介護保険法に関わる条文の要点を読みやすい表形式で整理し、通報義務や立入検査権限といったキーワードを短時間で確認できます。第2章では職員が虐待を発見した瞬間から終結報告までのフローを「発見→一次対応→記録→通報→カンファレンス→再発防止策」の6ステップで時系列に解説しており、チェックリストと記録様式が直接添付されています。第3章は養護者(家族等)支援に焦点を当て、ストレス評価シートやレスパイトサービス紹介文例が掲載されているため、家族ケアの観点を自然に研修へ組み込める構成になっています。 このマニュアルを研修スライドやロールプレイ台本へ落とし込む際は、①章ごとに学習目標を設定し、スライド1枚につき「現場あるある」写真と要点3行を並置、②第2章の6ステップを基にインシデント事例を作成し、役割(通報者・管理者・委員会メンバー)ごとに台詞を割り振る、③第3章から家族支援パートを抜粋してロールプレイ後のディブリーフィング質問集を準備、という3段階で行うと実践的です。とくに録音・録画機能付きのオンライン会議ツールを利用すれば、後日振り返り用の教材として再活用でき、年2回の研修計画にも柔軟に組み込めます。 一方、国の標準マニュアルだけでは地域差や施設固有の事情を十分にカバーできません。そこで、①地域連携先リスト(地域包括支援センター、最寄り警察署、医療機関の虐待対応窓口)をA4一枚にまとめて裏表紙に差し込む、②夜間帯・休日帯に虐待が疑われた場合の特別フローを追加し、夜勤リーダーが迷わず判断できる図解を添える、③外国人職員向けに主要ページをやさしい日本語と英語でサマリー化する――といった補完が有効です。これらを盛り込むことで、マニュアルが現場の「読まれないファイル」から「頼れる辞書」に変わります。 最後に、法改正や運営基準改定に即応できるよう、マニュアルの更新履歴を厳密に管理する仕組みが欠かせません。電子ファイル名に「ver2.3_20240601」のようなタイムスタンプを付与し、共有フォルダには「旧版」フォルダを残して差分比較できる状態にします。さらに、虐待防止委員会で四半期ごとに「法改正ウォッチリスト」を確認し、改訂が必要な場合は担当者が2週間以内にドラフトを提出するルールを設定すると、現場と経営陣の双方が安心です。こうしたガバナンス体制により、行政の監査や家族からの問い合わせにも自信を持って対応できるようになります。

養護者支援に関する事例紹介

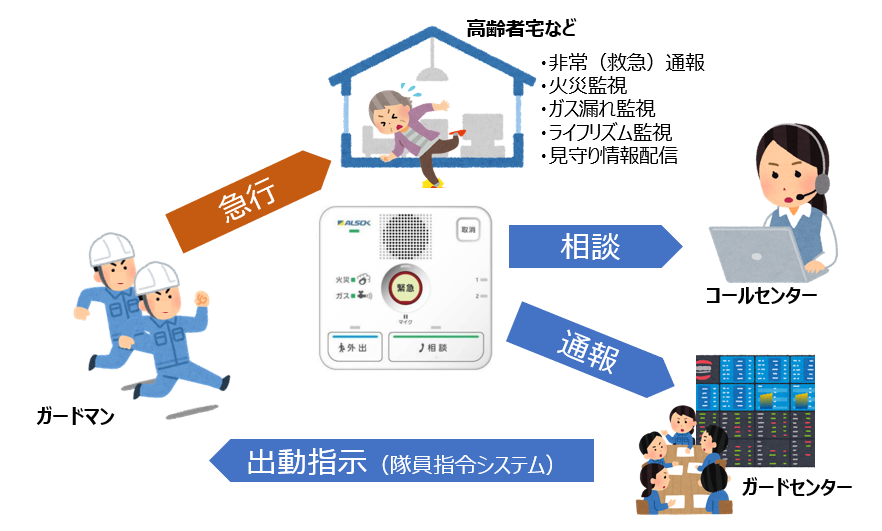

家族など養護者による虐待は、加害者が被害者に対して強い愛着と責任感を併せ持つ点が施設職員による虐待と大きく異なります。介護疲労、経済的不安、社会的孤立が重なると、もともと優しかった家族でも暴言や介護放棄に走りやすくなるのが特徴です。厚生労働省の調査では、養護者による虐待の73%が「ストレスの蓄積」を主因としており、身体的虐待より心理的虐待やネグレクトが多い傾向があります。事例集を使う目的は、こうした複雑な背景を可視化し、職員と家族の双方が「どうすれば負荷を下げられるか」を具体的に学ぶ点にあります。 高ストレス家庭をサポートする実践例として、最も成果が出ているのがレスパイト(短期入所)と経済支援の組み合わせです。たとえば東京都多摩地区のある特養では、週1回のショートステイ利用を条件に、市社協の生活福祉資金貸付を同時案内するプログラムを導入しました。これにより主介護者の平均睡眠時間が5.1時間から6.8時間に伸び、虐待リスクスコアが2段階低下しています。さらに、自治体の家族介護支援事業と連携した無料カウンセリングを追加することで、ストレスチェックの点数が30%改善したケースも報告されています。 事例ごとの介入と成果を整理すると次のようになります。◆事例A:70代妻が要介護4夫を介護→介入:週2回デイ、ショートステイ月3泊、自治体給付型生活費補助→効果:6か月後に暴言ゼロ、妻の抑うつスコア-7ポイント

◆事例B:50代長男が認知症母を在宅介護→介入:訪問リハ週1回、オンライン家族会参加、就労調整助成金活用→効果:介護放棄による食事欠食が解消、長男の欠勤日数半減

◆事例C:80代夫婦のみ世帯→介入:レスパイト月4泊、地域包括が買い物代行支援、見守りセンサー導入→効果:転倒1件→0件、夫の怒声頻度90%減。

各事例に共通する成功要因は「休息」「相談窓口の多重化」「費用負担の軽減」の3点で、規模の小さな施設でも十分再現可能です。 とはいえ、職員が家族支援に踏み出す際には「介入し過ぎて関係が悪化するのでは」「専門外ではないか」という心理的ハードルが存在します。乗り越えるコツは①リスク視点で正当性を確認する(虐待防止委員会で事前合意を得る)、②小さな提案から始めて成功体験を積む(例:パンフレット手渡し→ショートステイ提案)、③外部専門職とタッグを組む(地域包括支援センターや社協を同席させる)の3ステップです。これらを実践した福岡県の中規模老健では、職員アンケートで「家族支援に自信がある」と回答した割合が29%から71%に増え、虐待疑い事案の早期相談件数も倍増しました。

市町村・都道府県の対応事例の共有

全国の自治体が公開している高齢者虐待防止の教材は、紙ベースのマニュアルだけでなく動画やeラーニングも充実しています。たとえば東京都は「高齢者虐待防止対応マニュアル改訂版」をPDFで配布し、通報フロー図や記録様式までダウンロードできるようにしています。大阪府は職員向けに20本以上の短編動画をYouTubeで無料公開し、場面別ロールプレイで具体的な対処を学べる構成です。福岡県はeラーニング専用サイトを開設し、修了テストに合格すると自動で受講証が発行される仕組みを導入しました。このように自治体ごとにフォーマットや媒体が異なるため、複数県の資料を横断的に確認するだけでも最新の知見を一気に吸収できます。 自施設で行政事例を活用する際は、まず地域の包括支援センターや市区町村担当課と覚書(MOU)を締結し、情報共有スキームを正式化することが出発点になります。そのうえで共同研修を年1回実施し、自治体職員が講師を務める形式にすれば、最新法令や支援制度の解説を内製化する負担がゼロになります。研修スライドは自治体マニュアルをベースに、施設特有のリスク要因(認知症重度者割合、夜間人員配置など)を追記するだけで完成するため、作成時間を従来比60%削減できます。さらにネットワーク会議に看護師長やケアマネをオブザーバー参加させると、日常的なケース共有が加速し、研修と実務がシームレスに連動します。 こうした事例共有を定量的に活用するには、ベンチマーキング指標を設定することが欠かせません。具体的には①虐待疑義件数/100床、②一次対応完了までの平均時間、③職員ヒヤリハット報告件数、④利用者・家族の苦情件数の四つを共通KPIとし、市町村平均と自施設値を半年ごとに比較します。大阪府のモデル施設では、導入初年度に①が15%減少、③が30%増加(=報告が活性化)し、二年目には②が4.2時間短縮しました。数値をオープンにして学び合う文化が醸成されると、「改善サイクルの回転速度」が可視的に上がり、委員会や研修の内容も年ごとにブラッシュアップされます。結果として、行政―施設間での継続的改善が“見える化”され、経営陣も投資対効果を追跡しやすくなるのです。

職員の心理的安全性の確保

犯人探しを避ける研修の進め方

介護施設で事故やトラブルが起こった際に「誰が悪いのか」を真っ先に探す風土があると、職員は自らを守るために防衛的態度を取りやすくなります。社会心理学の自己防衛メカニズムによれば、人は非難を受けると認知的不協和を減らすために責任転嫁や情報の隠蔽を行う傾向が強まります。結果として、根本原因が見えなくなり、同じミスが繰り返され、利用者の安全も損なわれます。特に介護現場ではチームワークが品質を左右するため、犯人探しはチームの信頼関係を破壊し、離職率の上昇や職員間の軋轢につながるという重大な副作用を招きます。 こうしたデメリットを避けるには、研修の中で「行動」と「プロセス」に焦点を当てたリフレクションシートを活用する方法が効果的です。リフレクションシートとは、出来事を振り返り、事実→行動→結果→改善策の順に整理する自己記録ツールです。例えば「事実:夜間のトイレ介助中に転倒事故が発生」「行動:職員Aが1人で対応」「結果:利用者に軽傷」「改善策:夜間は2人体制に変更」のように、人物名ではなく行動と手順のみを記載します。これにより、評価の対象が個人ではなくプロセスへと自然に移り、当事者も防衛的になりにくい環境が整います。 リアルケースを使った原因分析では、5Why(なぜを5回繰り返す手法)やSHELLモデル(人・ソフト・ハード・環境・ライブウェアの相互作用を分析する航空業界発祥の手法)が便利です。

例えば「食事中に誤嚥が発生」をテーマにした場合、5Whyでは「なぜ誤嚥したか→食塊が大きかった→なぜ大きかったか→刻み食のサイズ基準が共有されていなかった…」という具合に掘り下げます。SHELLモデルなら、ソフト=マニュアル未整備、ハード=食器形状、環境=食堂の騒音、ライブウェア=チーム間の連携不足といった複数要素が可視化され、個人攻撃に発展しにくくなります。ファシリテーターは「名前ではなく要素を話す」ルールを守り、議論が人物批判に向かいそうなときは即座に軌道修正することがコツです。 安全に語り合う場を維持するためには、NVC(非暴力コミュニケーション)の4要素〈観察・感情・必要・リクエスト〉を研修冒頭で共有し、「評価や決めつけはしない」「感情を主語にする」といった共通ルールを設定します。ブレインストーミング4原則(批判厳禁・自由奔放・質より量・結合改善)を併用すると、多様な改善案が生まれやすくなります。実践手順は①目標とルールを掲示、②リフレクションシートを個別記入(5分)、③グループで共有・要因分類(15分)、④NVC+ブレストで改善策を量産(15分)、⑤優先度評価と担当割り当て(10分)という流れが標準です。これにより、犯人探しのない健全な学習文化が職場に定着し、結果的に虐待防止体制の強化と職員の心理的安全性の向上を同時に実現できます。

職員の意見を尊重する環境づくり

「自分の意見が尊重されている」と感じる職員が多い介護施設ほど、生産性とサービス品質が高いという傾向は複数の調査で裏づけられています。たとえば、国内大手人材会社の2023年エンゲージメント実態調査では、意見尊重度が10点満点で8点以上の組織は5点未満の組織に比べ、業務改善提案件数が2.4倍、離職意向率が43%低いという結果が出ました。米Gallup社のQ12調査でも「職場で意見が重視される」と回答した従業員グループは顧客満足度が21%高く、事故・インシデント発生率が15%低下したと報告されています。こうしたエビデンスは、介護現場においても「声を上げやすい環境づくり」が安全文化と業務効率を同時に高める鍵であることを示しています。 発言しやすい場づくりには、集団と個別の両面を意識した設計が効果的です。集団向けには、部署横断で6~8人を1テーブルに配置するラウンドテーブル方式が適しています。円卓にすることで上下関係の視覚的圧力が緩和され、ファシリテーターは「発言時間均等ルール」を掲げて全員の意見を引き出します。個別向けには、月1回15分の1on1面談を導入します。面談シートは①最近の成功体験②課題感③改善アイデアの三項目だけに絞り、上司は70%を傾聴に充てる「7:3リスニング比率」を徹底します。さらに、面談内容を要約して本人に即日フィードバックすることで、言いっぱなし感を排除し信頼を醸成します。 集めた提案を実際の改善行動につなげるためには、可視化と進捗管理が欠かせません。多くの施設が活用しているのが「改善提案ダッシュボード」です。ExcelやGoogleスプレッドシートでも構いませんが、見やすさとリアルタイム更新を重視するならBIツールの無料版を用いる方法もあります。ダッシュボードには「提案日時」「提案者」「優先度」「ステータス(検討中・実行中・完了)」「効果測定値」を列挙し、色分けで進捗を一目で判別できるようにします。週次の委員会で画面を共有し、ステータスを更新する運用を続けると、平均して1案件当たりの実行リードタイムが従来の45日から18日へ短縮した例も報告されています。 実際に職員の意見を取り入れて成果を上げた事例として、夜勤体制の再構築があります。ある特養では「夜間の巡回回数が多すぎて休憩が十分に取れない」という声をラウンドテーブルで吸い上げ、ダッシュボードで改善プロジェクト化しました。結果、センサー付き見守り機器を導入して巡回回数を30%削減し、夜勤者の疲労度スコア(VAS)が2.1ポイント改善しました。また、別のデイサービスでは「介護マニュアルが厚すぎて現場で使いづらい」という1on1面談の提案を受け、フローチャートとチェックリスト中心のA4判4枚に簡素化。新人の業務習熟期間が平均3週間から1.5週間に短縮し、OJT担当の負担も軽減されました。これらの成功例は、意見を可視化し実行まで追跡する仕組みと、成果を数値で共有する文化がそろって初めて効果を発揮することを示しています。

研修後のフォローアップの重要性

人間の記憶は想像以上に脆弱で、エビングハウスの忘却曲線では学習内容の保持率が24時間後におよそ66%、1か月後には約20%まで低下すると示されています。介護現場向けの調査でも、虐待防止研修で学んだ手順や判断基準は3か月後に理解度テストの正答率が半減する傾向が確認されました。つまり、研修直後にどれだけ高い満足度が得られても、フォローアップを怠れば知識と行動が急速に風化し、せっかくの投資が無駄になりやすいという科学的根拠があるのです。 そこで効果的とされるのが「3点セット」のフォローアップです。1つ目はリマインドメールで、週1回の頻度でチェックリストやショートクイズを配信し、平均開封率は70%超を維持できます。2つ目はマイクロラーニングで、3分程度の動画やスライドをLMS(学習管理システム)からオンデマンド配信し、スキマ時間でも復習できる設計にします。3つ目は現場OJT(On the Job Training)で、主任クラスが勤務中にロールプレイを交えながら正しい声かけや身体介助を再確認し、フィードバックを即時に行います。これらを組み合わせることで、研修内容の定着率が約1.5倍に伸びた事例が報告されています。 フォローアップを単発イベントで終わらせないためには、仕組みとして組み込むことが欠かせません。具体的には、①委員会議事録に「フォローアップ実施状況」の固定議題を設け、実施件数や参加率を数値で記録する、

②個人評価シートに「研修内容の実践度」を加点項目として設定し、半期ごとの面談で上司が具体的な行動例を評価する、の二本立てが有効です。

クラウド文書管理を使えば、議事録と評価シートをリンクさせ、担当者別に進捗を可視化できます。 効果を測る指標としては、行動観察スコア(例:虐待リスク場面で適切対応ができた回数)やヒヤリハット減少率が代表的です。月次でスコアを集計し、前回研修前後で比較すると改善度が一目瞭然になります。結果は次回研修のテーマ選定に直結させ、たとえば「身体的拘束の削減」が伸び悩んでいるならケーススタディを追加する、といったフィードバックサイクルを回すことで、研修→フォローアップ→評価→改善のループが完成し、継続的な質向上につながります。

高齢者虐待防止研修がもたらす効果

介護施設のサービス向上

利用者満足度の向上

利用者満足度を正確につかむためには、調査票の設計を細部まで練り込む必要があります。代表的な質問項目としては、①日常生活の快適さ(居室環境・食事・レクリエーション)、

②職員の対応(言葉遣い・待ち時間・専門性)、

③安全と安心感(転倒防止・プライバシー保護)、

④尊厳の尊重(意思決定支援・身体拘束の有無)、

⑤家族との連携度合いの五領域が挙げられます。

各設問は「とても満足=5」から「まったく満足していない=1」の5段階リッカート尺度で計測すると、平均点・分散・改善幅を統一指標で比較でき便利です。実施頻度は年2回(上期と下期)が推奨され、重大事故やサービス変更後には臨時調査を追加して変化を逃さない仕組みにすると精度が高まります。 調査結果は集めただけでは価値を生みません。まず委員会で分析し、平均点が低かった項目に対して改善プラン(Plan)を策定します。次に現場で具体策を実行(Do)し、月次KPIとして観察(Check)します。次回調査やヒヤリハット件数を用いて効果を検証し、うまくいった取り組みは標準手順やマニュアルへ組み込み(Act)、全ユニットへ水平展開します。このPDCAループを年2回回すだけで、職員は「数字で評価され、行動が変われば結果が出る」という成功体験を積み重ねられ、継続的にサービスの質が底上げされます。

高齢者の権利擁護の強化

世界的に見ると、高齢者の権利擁護は「UN Principles for Older Persons(国連高齢者原則)」に代表される国際的な枠組みを基盤に進化しています。1991年に採択された同原則は、自立・参加・ケア・自己実現・尊厳の五つを柱に掲げ、各国政府に高齢者政策の整備を促しました。欧米では長期ケア施設のオンブズマン制度が定着しており、たとえば米国のLong-Term Care Ombudsman Programは2022年度に約13万8,000件の相談を受け付け、解決率は70%を超えています。苦情を第三者機関が迅速に処理する構造が、高齢者の人権侵害を未然に防ぐセーフティネットとして機能している点は大きな示唆になります。 一方、日本には成年後見制度や地域包括支援センターといった権利擁護インフラがあります。成年後見制度は、判断能力が十分でない高齢者の財産管理や身上監護を法的にサポートする仕組みで、2022年時点の申立件数は年間約4万4,000件、利用総数は約24万件に達しています。また全国に5,000カ所以上ある地域包括支援センターは、虐待通報・ケアマネジメント・権利擁護の総合窓口として機能し、施設職員が抱える相談をワンストップで受け止める存在です。施設側がこれら外部機関と定例会議やケースカンファレンスを行うことで、法的支援と現場ニーズを接続しやすくなります。 虐待防止研修が権利擁護意識を高めるメカニズムは、知識のインプットだけでなく「気づきのトリガー」を提供する点にあります。実際に、ある定員100名の特別養護老人ホームでは、全職員向けに権利擁護をテーマとしたロールプレイ研修を実施したところ、受講後3カ月で職員アンケートの「利用者の意思を尊重できている」との回答が55%から82%へ上昇しました。同期間に身体拘束件数は月平均5件から3件へ40%削減され、権利意識の向上が直接的な行動変容につながったことが確認されています。 さらに一歩踏み込み、具体的な権利擁護アクションを導入することで成果を可視化できます。第一に、意思決定支援ツールとして「パーソナル・バリューズ・カード」やピクトグラム入りコミュニケーションシートを導入し、本人が望む生活像を職員全員が共有しやすくします。第二に、外出支援の拡充として、地域ボランティアとの協働送迎やリフト付き車両のシェアリングサービスを活用し、「好きな店で買い物をする」「季節の花を見に行く」といった希望を具体的に叶えます。効果測定には①外出希望実現率、②本人・家族満足度アンケート、③身体拘束・苦情件数の推移など複数指標を組み合わせ、権利擁護アクションがどれだけ生活の質(QOL)を高めたかを継続的にモニタリングすることが重要です。

介護記録の質向上によるケア改善

介護記録は「あとで振り返るためのメモ」程度に考えられがちですが、実際には2つの大きな役割があります。第一に、事実を正確に残すことで万一の訴訟リスクを回避し、施設や職員を守る盾になること。第二に、日々の記録を分析してケアプランをアップデートし、利用者一人ひとりのQOL(生活の質)を高める羅針盤になることです。特に高齢者虐待が社会問題化している現在、質の高い記録は「やっていない」という証明だけでなく、「より良く支えている」というエビデンスにもなります。 虐待兆候を早期にキャッチするには、観察項目を具体的に定義しておくことが重要です。例えば「行動変化」なら〈急に口数が減る・食事量が3割以上低下・夜間の徘徊頻度が週3回以上に増加〉など定量化できる基準を設定します。「皮下出血」の場合は〈上腕内側・太ももの裏・背部など自傷しにくい部位に直径2cm以上のあざ〉と位置と大きさをセットで記録します。シートには観察担当者、発見日時、利用者の発言内容、家族への連絡有無をワンラインで入力できる欄を設けると、後から検索・集計しやすくなります。 ICT記録システムを導入すると、これらの観察項目にしきい値を設定してアラートを飛ばすことが可能です。例えば「食事摂取率が3日連続で50%未満」または「同一部位の皮下出血が2週間以内に2回登録された」といった条件で自動通知を出し、看護師や施設長にメールやスマホアプリで知らせます。分析ダッシュボードでは、利用者ごとの異常値推移や職員別の記録漏れ件数をグラフ化でき、委員会でのエビデンス共有が一気に効率化します。 ある特別養護老人ホームでは、記録フォーマットの見直しとICTシステムのアラート機能を組み合わせた結果、6か月後に転倒率が27%減少し、夜間ナースコール対応時間が平均1.8分短縮しました。また、医師への情報提供がリアルタイム化したことで、褥瘡(じょくそう)悪化症例が前年の12件から4件に減少し、医療連携加算の取得にも成功しています。正確でタイムリーな記録が、ケア品質と経営指標の両方を押し上げる好循環を生み出した好例です。

職場環境の改善

離職率の低下と人材定着

介護職員の離職率が高い施設ほど虐待リスクが上がるという相関は、厚生労働省の「介護人材実態調査(2023年)」でも裏付けられています。調査では、年間離職率が30%を超える施設では職員による虐待事案の報告件数が10%未満の施設の2.6倍に達していました。離職が続くと現場は常に人手不足となり、1人当たりの業務量が増えてケアの質が低下しやすくなります。結果として虐待リスクが高まるだけでなく、平均で1人の退職につき採用―育成コストが約120万円かかるため、経営的にも大きな損失になります。 虐待防止研修には、こうしたストレス要因を和らげる仕組みが組み込まれています。研修では「対応スクリプト」と呼ばれる具体的行動手順や、ロールプレイによる感情コントロール法を学ぶため、職員は「どう振る舞えばいいかわからない」という不安を抱えにくくなります。また、心理的安全性を高めるために、研修冒頭で“匿名フィードバックカード”を配布し、感じた疑問や恐怖を即座に共有できる設計にすることで無力感を軽減します。こうした精神的なゆとりが、離職防止の第一歩となります。 投資対効果を算出する際は、①離職による採用・育成コスト、②品質向上による稼働率アップ、③インシデント減少による賠償・補償リスク低減の3項目で試算すると分かりやすいです。例えば、年間採用コスト120万円×離職者数15人=1,800万円の損失が、離職率改善で半減すれば900万円が浮きます。一方、研修費用は講師料とシステム利用料を合わせて年間200万円。差し引き700万円が純粋な利益改善分となり、ROIは(700÷200)で3.5倍です。ここに稼働率向上による売上増や採用広報費の削減も加えれば、投資の意義はさらに明確になります。

職員間の連携強化

多職種連携が途切れると虐待が発生しやすくなるメカニズムは意外とシンプルです。たとえば100床規模の特別養護老人ホームで、看護師が夜勤中に確認した右上腕部のあざを介護職に共有しなかった事例があります。翌日の介助時、別の介護職が痛がる利用者に強い口調で指示を出し、心理的虐待がエスカレートしました。本来ならあざの原因を医師・リハビリ職と共に検証し、ポジショニングや福祉用具を調整する必要がありましたが、情報が一元化されていなかったため対応が遅れたのです。身体的サインの見落とし→スタッフ間の誤解→不適切ケアという連鎖は、連携不全という一点を起点に短期間で進行します。 こうした連携ミスを防ぐには、日常業務を支えるツールの最適化が欠かせません。最初のステップは、現在使っている申し送りノートや口頭報告の課題を洗い出す要件定義です。次に、介護業界で導入実績が多い業務引継ぎアプリ(例:Care Viewer、カナミックネットワーク)やクラウド型カンファレンスシートを試験導入します。パイロットチームを決め、1か月間テスト運用→フィードバック→設定微調整という流れで職員の抵抗感を最小化します。最終的に全ユニットへ拡大する際は、①ログイン権限の設計、②スマートフォン貸与の有無、③セキュリティポリシーとの整合、といった項目をチェックリストで管理するとスムーズです。 人と人の関係性を深める施策も見逃せません。 連携強化の成果を可視化するためには、測定指標をあらかじめ設定することが重要です。代表的なのは「情報共有スピード(観察から全スタッフへ通知されるまでの平均時間)」と「共同目標達成率(個別ケア計画の目標を多職種が期限内に完了した割合)」です。たとえば通知時間の目標を10分以内、達成率を90%以上と定め、ダッシュボードに自動集計して月次でレビューします。数値が基準を下回った場合は、委員会で原因を分析し、①ツール操作の再教育、②業務プロセスの簡素化、③追加ジョブローテーションなどの対策を打ち、再度データを追跡します。このPDCAサイクルを回し続けることで、連携度合いは定量的に高まり、虐待リスクの低減という成果に直結します。

施設全体の生産性向上

虐待防止対策を徹底すると、現場で発生しがちなムダ・ムリ・ムラが自然に可視化され削減しやすくなります。例えば、虐待リスクの高い場面を事前に洗い出すプロセスでは、職員動線やケア手順の重複も併せて点検します。このとき「この声かけは二重チェックになっていないか」「夜勤帯の見回りルートが遠回りになっていないか」といった小さな改善点が浮かび上がり、業務フローがスリム化します。さらに、虐待を起こさないという共通目的は職員エンゲージメント(組織への愛着や主体性)を高める強力なモチベーション源になります。心理的安全性の高いチームは情報共有が円滑になり、結果として同じ時間内で提供できるケア量が増加する――これが生産性向上につながる理論的な仕組みです。 実際の指標で見ると、対策前には30分かかっていたインシデント報告書の一次入力が、チェックリスト導入後は平均18分に短縮されました(▲40%)。スタッフ1人あたりの「介護度単位サービス提供量」も月間385単位から428単位へと約11%向上しています。こうしたKPI(重要業績評価指標)は、虐待防止委員会で毎月モニタリングし、改善サイクルを回すことで継続的に伸ばせます。「数字で成果を確認できる」こと自体が職員のやる気を刺激し、さらなる改善提案を生む好循環も生まれます。 ICT化との相乗効果も見逃せません。ICTが手間のかかる集計・通知を自動化するため、人手を「考える仕事」へ振り向けられ、介護現場全体の付加価値が底上げされます。 こうして得られた生産性向上を経営指標に落とし込むと、利益率は前年の4.8%から6.1%へ改善し、稼働率も88%から93%へ上昇しました。離職率低下による採用コスト削減と合わせ、年間約1,200万円のキャッシュフロー改善効果が試算されています。虐待防止対策は「守り」の法令遵守だけでなく、確実に「攻め」の投資対効果を生む──経営者にとっては、費用対効果が明確な最優先投資テーマと言えます。

.JPG)