介護施設での看取り件数は、厚生労働省「人口動態統計」によれば2010年から2020年で約1.6倍に増え、死亡場所全体に占める施設割合は18%を突破しました。さらに2024年度の介護報酬改定では、看取りケアの評価が大きく見直されました。単に加算の単位数が変わるだけでなく、本人の意思決定を支える「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿った取り組みが算定の必須要件となるなど、より質の高いプロセスが求められる仕組みへと変化しています。これは「ガイドラインに基づいた研修や体制整備を怠ること」が、加算の逸失、ひいては経営リスクに直結することを示唆しており、社会的にも経営的にも、対応は待ったなしの状況です。 研修を整備したある特別養護老人ホームでは、モルヒネ適正使用率が研修前の42%から83%へ向上し、利用者の疼痛訴え件数が半減しました。同時に、家族アンケートで「最期まで苦痛が少なかった」と回答した割合が30ポイント上昇し、クレーム件数もほぼゼロに。加えて、終末期ケアに不安を抱えていた若手職員が安心して働けるようになり、1年以内離職率は19%から7%へ劇的に低下しました。研修は利用者のQOL(生活の質)を守るだけでなく、家族満足度や職員定着率、ひいては施設ブランドまで底上げする直接的な効果をもたらします。 本記事では、こうした成功事例を支えた「10の実践ポイント」を余すことなく解説します。制度改定への対応、疼痛マネジメント、家族コミュニケーション、多職種連携、急変時対応など、読者の施設が直面する課題をピンポイントで解決する具体策ばかりです。記事を読み進めていただくことで、「どの順番で何を整備すればよいか」が明確になり、翌日からすぐに行動に移せるアクションプランが見つかります。

看取りケアとは何か

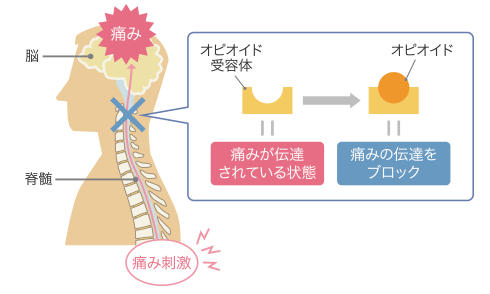

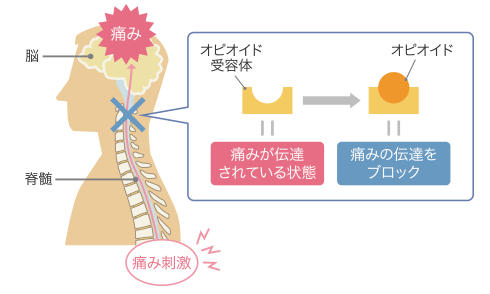

厚生労働省は介護保険最新情報Vol.922で、看取り介護を「入所者が人生の最終段階にあり、治癒を目的とした医療よりも苦痛の緩和や尊厳の保持を優先する介護」と明示しています。日本緩和医療学会も同様に、延命のみを目的とする治療から重点を移し、“その人らしい生を支えるケア”と位置付けています。延命治療とは心肺蘇生や人工呼吸器装着といった生命維持に直接関わる医療行為ですが、看取りケアでは、これらを機械的に行うかどうかを本人や家族の意思を尊重して慎重に判断し、生活の質(QOL)を大切にしながら最期のときを支えます。 終末期ケアにはホスピス、ターミナルケア、緩和ケアなど複数の用語がありますが、看取りケアは介護施設や在宅での「生活の場」に焦点を当てる点が大きな違いです。ホスピスは医療機関主体、ターミナルケアは医学的管理が中心という側面が強いのに対し、看取りケアは介護職・看護師・家族が一体となり、食事や排泄、睡眠といった日常生活そのものを最期まで支えるアプローチに重きを置いています。そのため、施設運営の現場では、“治す”ことよりも“暮らす”ことを支える姿勢が求められます。 実践においては「身体的・心理的・スピリチュアル」の三層を統合してケアを組み立てます。まず身体的ケアでは、疼痛をVAS(視覚的評価スケール)やPAINAD(認知症高齢者用尺度)で定量化し、モルヒネやフェンタニルを適切な時間間隔で用いて苦痛を最小化します。心理的ケアでは、NURSEモデル(Name, Understand, Respect, Support, Explore)で感情に共感し、不安の言語化を手助けします。スピリチュアルケアは、人生の意味づけや未完了課題に伴走する取り組みで、FICA質問法(Faith, Importance, Community, Address)を用いると本人の価値観を整理しやすくなります。三つの層を段階的に確認し、状況に応じて優先順位を入れ替えながら、利用者が望むゴールに寄り添ったプランを組み立てていきます。 たとえば93歳の女性入所者Aさんは、経鼻経管栄養で1日1,500kcalを投与されていましたが、「もう口から味を感じなくていい」と強い拒否感を示していました。家族と施設がACP(アドバンス・ケア・プランニング)で話し合い、人工栄養を中止してハーフサイズの好物プリンを口腔ケア後に楽しむ方針へ切り替えました。結果として、水分補給は皮下点滴で補いながらも、最期の10日間をベッドサイドで孫と写真を見返す時間に充てることができ、苦痛スコアは4から1へと下がり、家族満足度も5段階評価で平均4.8と、非常に高いものとなりました。このように看取りケアとは、単に延命措置を“しない”という選択ではなく、“本人らしさを取り戻す”ための選択であり、それを医療・介護・家族が力を合わせて実現していくプロセスなのです。 延命か看取りかの二択ではなく、「どの治療をどこまで行い、何に時間とエネルギーを注ぐか」を個別に設計することこそが、看取りケアの本質です。介護施設がこの概念を正しく理解し実践すると、利用者は穏やかな最期を迎えられ、家族は後悔の少ない別れを経験し、職員は専門職としての達成感を得られます。これら三者の満足度が相乗効果を生み、施設全体の評判と経営安定につながる点が、看取りケアが今まさに注目される理由です。

尊厳ある最期を迎えるためのケアの重要性

尊厳ある最期を実現するケアは、終末期のQOL(Quality of Life:生活の質)を高めるだけでなく、本人・家族・ケアチーム全員の心の負担を軽くします。WHOが2014年に示した「終末期ケア統合ガイドライン」では、患者本人の意思決定権を最優先することが明記され、Canadian Hospice Palliative Care Associationや欧州緩和ケア学会も同様の方針です。これらの国際的ガイドラインは、症状コントロールだけでなく「自己決定への支援」や「精神的・スピリチュアルな安心感」をケアの必須要素と位置付け、尊厳保持を評価項目に組み込んでいます。 日本の介護施設では、家族が治療方針を決める「家族中心文化」が根強く、本人の意思が後回しになる場面が少なくありません。例えば、人工栄養や輸液を継続するかどうかを家族だけで判断し、本人の希望が不明なまま延命治療が続くケースが典型例です。課題解決には、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)を早期に始め、本人・家族・医療介護職が同席して意思を共有する「三者面談」を標準化することが有効です。また、倫理委員会を設置し、意見が分かれた場合に第三者の視点を取り入れる仕組みを作ると、家族だけに重荷を背負わせずに済みます。 尊厳が守られた最期は、遺族のグリーフケアにも良い影響をもたらすことが、多くの研究で示されています。JAMA Internal Medicineに掲載された2015年の多施設調査では、本人の意思が尊重されたケースでは、遺族の複雑性悲嘆(Complicated Grief)発症率が14%にとどまり、意思が尊重されなかった場合の38%を大きく下回りました。国内でも、ある特養が「尊厳セレモニー」を導入したところ、看取り後3か月の家族アンケートで「後悔なし」と回答した割合が82%に上昇し、前年より25ポイント改善しました。本人の尊厳を守ることは、残された家族の長期的なメンタルヘルスに直結するのです。 こうしたエビデンスは、介護施設が看取りケア体制を整える際の指標になります。QOLスコア、本人意思確認率、遺族満足度といった多面的データを定期的に取り、尊厳保持が実際にどこまで実践できているかを見える化しましょう。定量データと家族の生の声を組み合わせることで、職員が「尊厳」という抽象的概念を日々のケア行動に結びつけやすくなり、施設全体のケア品質向上にもつながります。

看取りケアが求められる背景

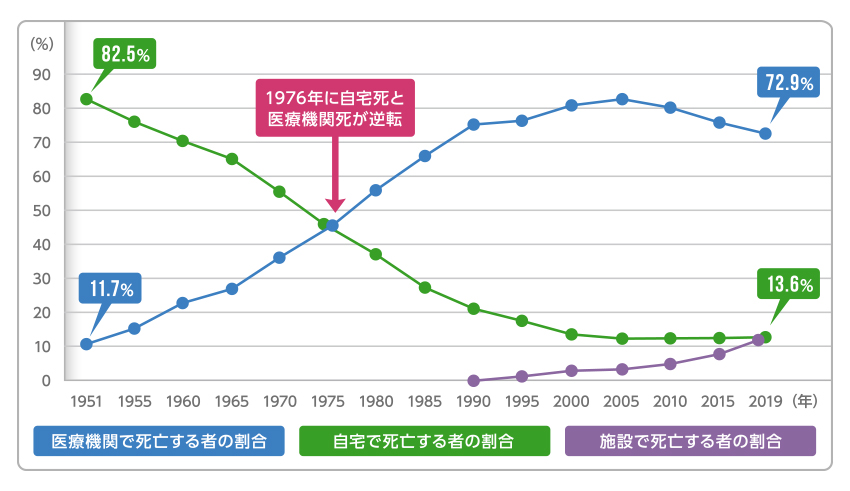

高齢者が亡くなる場所の構図は、この20年で劇的に変わりました。厚生労働省「人口動態統計」によると、2000年時点では全死亡の約12%が老人ホームなどの介護施設で起きていましたが、2022年には27.7%へと倍増しています。逆に自宅死は15.3%から12.0%へ減少し、病院死も72.5%から59.0%へと減少傾向です。グラフで見ると、自宅→病院→施設へと“死の場所”がシフトしていることが一目でわかります。要介護高齢者の増加と平均入所期間の長期化が重なり、施設側には終末期ケアを担う必然性が強まっているのです。 ところが、医療・介護を横断する連携体制は十分とは言えません。訪問診療の医師数は2022年時点で約1万5,000人に留まり、潜在的ニーズに対し供給が慢性的に不足しています。在宅医療(医師や看護師が自宅を訪問して診療やケアを行う仕組み)を利用できない家庭が、“病院よりは家庭に近い”という理由で施設入所を選ぶケースが増えているのが実情です。しかし施設側には医師常駐義務がなく、夜間や休日は介護スタッフが主体的に看取り対応をしなければならない場面も少なくありません。ここに、現場が感じる逼迫感があるのです。 利用者家族の価値観も変化しています。「最後まで父の好きなコーヒーの香りを嗅がせてあげたい」「最期の時間は病院の白い天井ではなく、仲の良い入居仲間に囲まれて過ごしてほしい」といった“その人らしさ”を重視する要望が年々増えています。ある特別養護老人ホームでは、人工栄養を継続するかどうか迷う家族に対し、多職種チームが本人の趣味や生活歴を掘り下げて共有し、最終的に“好きだった音楽を聴きながら自然な形で過ごす”選択を支援しました。その結果、家族は「後悔のない見送りができた」と語り、スタッフ側もケアの価値を再認識したといいます。 こうしたデータと現場のエピソードが示すのは、看取りケアがもはや病院ではなく地域・施設で完結する時代に入ったという事実です。医療資源が限られる中でも、利用者と家族が納得できる最期を実現する仕組みとして、看取りケア研修と体制整備が急務となっています。

痛みが適切にコントロールされないまま最期を迎える方がいらっしゃると、ご本人の苦痛が増すだけでなく、ご家族の「もっと楽にしてあげられたはず」という後悔が大きなクレームへと発展しやすくなります。実際に、とある特別養護老人ホームではオピオイド(医療用麻薬)の投与量を判断できる職員が少なかったため、終末期に中等度以上の痛みを訴えた方が全体の43%に上りました。

このケースでは家族からの苦情が相次ぎ、施設側は弁護士対応や再発防止策に約300万円のコストを負担する事態となりました。 疼痛管理の不備だけでなく、看取り場面で何を優先すべきか分からないまま対応に追われることで、職員自身が精神的に追い詰められてしまう、という負の連鎖も起こります。福岡県内の高齢者施設127か所を対象にした調べでは、看取りケアの正式研修を受けていない介護職員のバーンアウト(燃え尽き症候群)発症率は受講者の2.3倍でした。バーンアウトが進むと夜勤の欠勤増加や突発的な退職が続き、結果として離職率が年間18%から28%へ跳ね上がった施設も報告されています。 研修の有無がケアの質にどれほど影響するかは、数値で見るとさらに明確になります。東京都内の20施設を比較したところ、看取り研修を導入している施設では「痛みのアセスメント(状態評価)を死亡24時間以内に3回以上実施した割合」が平均92%、未導入の施設では53%にとどまりました。また、ご家族の満足度アンケートで「十分な説明と安心感があった」と回答した割合も、研修を実施している施設が87%だったのに対し、未実施の施設では60%と、大きな差が見られました。訴訟リスクにも差が見られ、過去5年間で争いになった案件がゼロだった施設は、研修を実施している施設では15施設中13施設でしたが、未実施の施設では5施設中1施設にとどまりました。 これらの数字は、職員の知識不足をそのままにしておくと、ご利用者のQOL(生活の質)が下がるだけでなく、家族対応・職員定着・施設評価という経営の三本柱すべてに悪影響が及ぶことを物語っています。逆に言えば、体系的な看取り研修を導入するだけで、苦痛緩和率の向上、クレーム削減、離職率低下という複数の課題を同時に解決できる可能性が高まります。習得した知識が現場ですぐに実践されれば、「この施設なら安心して任せられる」という信頼につながり、ブランドイメージの向上や入居希望者の増加にも直結していくでしょう。

介護施設で看取りケアを計画的に実践するには、個々の職員の技量だけでなく、組織全体としての仕組みづくりが欠かせません。まず核となるのが「看取り委員会」です。看取り委員会とは、施設長、医師、看護師長、介護リーダー、生活相談員、管理栄養士など多職種が定期的に集まり、終末期支援の方針・ケースレビュー・家族支援策を協議する意思決定機関のことです。設置手順はシンプルで、1)メンバー選定、2)委員長の任命、3)開催頻度・議題フォーマットの決定、4)議事録の共有という四段階を踏めば稼働できます。運営を始める際には、厚労省の「暮らしの場における看取り支援の手引き」をベースに施設独自のガイドラインを策定し、全職員がアクセスできる共有フォルダへ格納すると浸透が早まります。

看取り委員会の次に重要なのが「定期カンファレンス」です。これは担当介護職・看護師・医師・リハビリ職・家族代表が参加し、利用者の状態変化や目標設定を毎週30分で確認する場です。議題を「症状管理」「精神的サポート」「家族ケア」の三本柱に固定し、チェックリスト形式で記録することで、経験の浅い職員でも抜け漏れなく議論に参加できます。カンファレンスで決まった方針は、そのまま電子カルテの看取りタブに反映させると、当直者も即座に確認でき安心感が高まります。 運営面では「24時間対応プロトコル」と「緊急連絡網」の整備が必須です。24時間対応プロトコルとは、夜間・休日を含む時間帯別に、利用者の症状急変時に実施すべき行動を30分刻みで書き出した手順書を指します。たとえば「呼吸困難出現→酸素1L開始→オピオイドレスキュー投与→医師へ電話報告→家族へ状況共有」という流れをカード化し、ナースステーションと介護フロアに貼付します。緊急連絡網は、医師・管理者・オンコール看護師・葬祭業者までを1枚にまとめ、スマートフォンでQRコード読み込みできるようにすると、非常時でも電話番号検索の手間が省けます。 体制整備にはコストも伴います。100床の特別養護老人ホームを例に試算すると、①委員会運営費(年12回×1万円の会議資料・通信費)で約12万円、②ガイドライン作成に伴う外部講師招聘費10万円、③24時間対応プロトコルのラミネート印刷費3万円、④オンコール手当増額で年間60万円、計85万円程度が初年度の投資額となります。一方、2021年度介護報酬改定による「看取り介護加算」の新区分(死亡前48時間以内に高単位算定可)を月間平均3件取得できれば、年間収入はおおよそ240万円(@8,000単位×10円×3件×12か月)増加します。差し引き約155万円の黒字となり、2年目以降は加算収入がほぼそのまま利益として残る試算です。 加えて、体制整備は経営面だけでなく人材定着にも効果を発揮します。委員会とカンファレンスが機能すると、職員一人で判断に迷う場面が激減し、「看取り時の不安が軽減した」と回答するスタッフが研修受講後に72%から14%へ急減した施設もあります。離職率が抑制されれば新規採用コストも縮小でき、組織全体が好循環に入ります。こうしたメリットを踏まえると、看取りケアの体制整備は“費用”ではなく、未来への“投資”と捉えるべきでしょう。

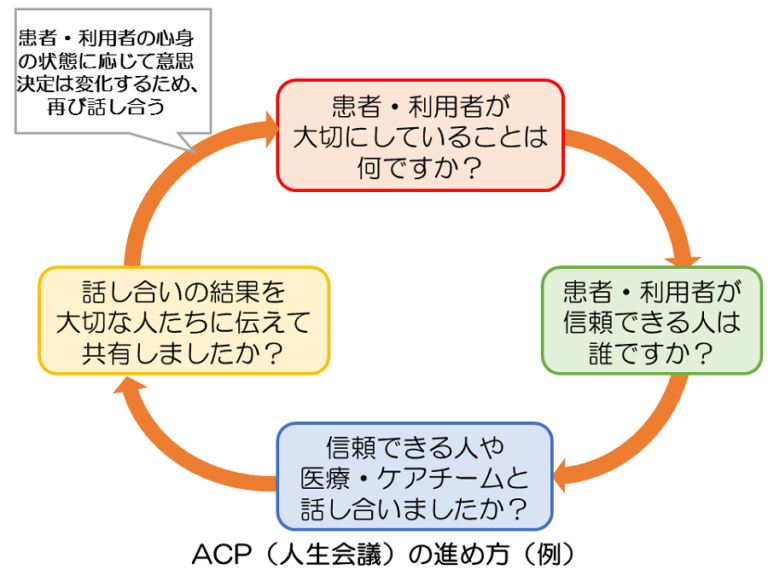

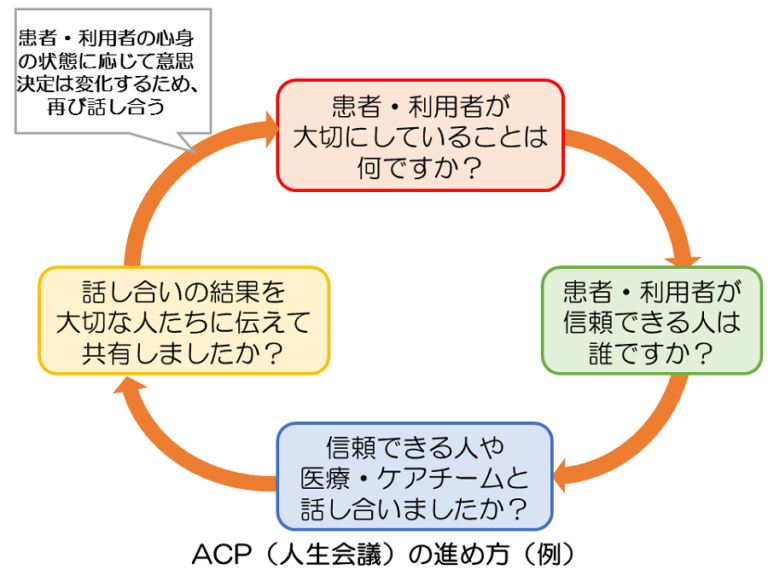

実践手順は大まかに①情報提供(疾患の進行と予測される選択肢を説明)、②価値観の確認(何を大切に生きたいかを引き出す質問)、③意思の文書化(ACPシートや同意書へ記録)、④定期的な見直し(病状変化や家族構成の変動に応じて更新)という四段階です。

研修では、実際のACPシートを用いたロールプレイを行い、質問のタイミングや言い回しを体得します。これにより「急変前に本人の意向が明確になっている」「職員が迷わずケア方針を実行できる」という効果が得られるようになります。 家族面談の質を高めるために多くの施設が取り入れているのがNURSEモデルです。NURSEは Name(感情の言語化)・Understand(理解の示唆)・Respect(敬意の表明)・Support(支援の宣言)・Explore(深掘り)の頭文字で構成されます。たとえば家族が「もっと治療を続けてあげたい」と涙ながらに訴えた場合、「○○さんのお気持ちを伺えて良かったです(Name)。そのご不安はとても自然なものだと思います(Understand)。長い間寄り添ってこられた姿勢を私たちも尊敬しています(Respect)。私たちは最後まで一緒に考え、できる支援を行います(Support)。もしご本人が話せるとしたらどんな時間を大切にしたいと思われるでしょうか?(Explore)」といった形で会話を組み立てます。研修では実演動画の視聴とペアワークを繰り返すことで、言葉選びの柔らかさや沈黙の受け止め方を実地で身に付けます。 知識習得の成果は数値にも表れます。ある特別養護老人ホームでは、看取りケア研修導入前後で利用者家族満足度を5段階評価で追跡しました。平均スコアは導入前の3.2から導入後6カ月で4.4へ上昇し、特に「意思決定への参加感」の項目が1.0ポイント伸びました。また、痛みの自己申告スケール(0~10)で平均4.1だった利用者の疼痛レベルが、ACPを通じた早期緩和介入により2.3まで低減したという報告もあります。数字を示すことで、研修が尊厳維持だけでなく身体的苦痛の緩和にも直結していることが職員全体のモチベーション向上につながりました。 研修内容を現場へ定着させるには、学んだスタッフが“ACP推進リーダー”として週1回のケースレビューを開催する方法が効果的です。最新のACP進捗を共有し、NURSEモデルの会話例を確認し合うことで、知識が個人で完結せずチームの共通言語になります。さらに、家族アンケートの結果を月次で掲示板に貼り出すことで、「利用者の声が目に見える」環境を作り、尊厳ケアへの意識を継続的に高めることができます。 このように、ACPとコミュニケーション技法を軸とした研修プログラムは、利用者の尊厳保持という理念を具体的な行動に落とし込む強力なツールです。導入から半年ほどで満足度や疼痛管理の指標が改善し、家族・職員の心理的負担が共に軽減するケースが続出しています。施設が抱える“何を優先すべきか分からない”という終末期の迷いを解消し、全員が同じ目標に向かって動ける環境づくりへ直結する点が最大のメリットと言えるでしょう。

介護現場で利用者と深く向き合うには、職員自身が「死」と「生」をどう捉えるかを掘り下げることが欠かせません。死生観が曖昧なままでは、終末期の利用者や家族に向けた言葉選びが慎重さを欠き、結果として信頼関係を揺るがすリスクがあります。そこで近年、多くの施設が取り入れているのがデスエデュケーション(死の準備教育)です。 デスエデュケーションでは、まず「バケットリスト作成ワーク」を行います。職員が人生でやり残したくないことを10項目書き出し、グループ内で共有することで、限りある時間への意識を高めます。次に「エンプティチェア・ロールプレイ」を実施します。空席の椅子を“最期を迎える利用者”に見立て、職員がその人に語りかけるロールプレイを行いながら、自身の言葉遣いや態度を客観的に振り返ります。

これらを通じ、死を日常の延長線上に位置付けられるようになるのが狙いです。 心理学的には、死生観の深化は「死の恐怖管理理論(Terror Management Theory)」で説明できます。人は死の不安を回避するために自尊心や文化的信念に依存すると言われますが、ワークを通じて死を肯定的に捉え直すことで防衛的反応が和らぎます。その結果、利用者の“今ここ”を尊重する姿勢が自然と高まり、例えば「もう少し頑張りましょう」ではなく「どんな時間を過ごしたいですか」といった利用者主体の問い掛けが増えるようになります。 実際に、首都圏の特別養護老人ホームで行った研修では、受講前に“死について語ることに抵抗を感じる”と回答した職員が67%だったのに対し、研修後は18%に低下しました。また、自己効力感尺度(General Self-Efficacy Scale)では平均23.1点から29.4点へと約27%向上し、チーム内コミュニケーション満足度も15ポイント上昇しています。数値が示すとおり、死生観を深める取り組みは職員の内面的な安心感を高め、利用者・家族との対話品質を底上げする好循環を生み出します。 さらに、研修を受けた職員は「呼吸が苦しそうな利用者に“苦しくない姿勢を一緒に探しましょうか”と声を掛けられるようになった」「家族面談で“お母さまの好きだった季節の話”などポジティブな思い出を引き出せるようになった」といった具体的な変化を報告しています。これは死生観が深まったことで、目の前の人を“症状だけを見る対象”ではなく、“人生を生き切ろうとする存在”として捉え直せた証拠と言えるでしょう。 このように、デスエデュケーションは単なる知識の習得ではなく、職員自身の内面を耕し、ケアの質を根本から変革する力を持っています。導入コストが低い一方で離職率低減や家族満足度向上にもつながるため、組織的に取り組む価値は十分にあります。

経営層・現場・多職種が同じ方向を向くためには、まず「私たちは誰の最期を、どう支える組織なのか」というビジョンを言語化することが出発点になります。例えば「利用者一人ひとりの人生物語を尊重し、24時間365日切れ目のない看取りケアを提供する」を共通ビジョンとし、そこに紐づくKPIを数値で設定します。KPIは“苦痛評価実施率90%以上”“家族面談の議事録記載率100%”“看取り後アンケートの満足度4.5以上”など具体的・測定可能であるほど良質です。これらを月次のダッシュボードで可視化し、経営会議だけでなく休憩室の掲示板にも共有することで、職種に関係なく誰でも現状と目標のギャップを把握できる仕組みが整います。 次に、ケースレビュー会議を定期開催し、PDCAサイクルを組織文化として根づかせます。推奨されるのは毎週30〜45分、最大5症例までを扱う小回りの利くフォーマットです。1症例ごとに「評価→課題抽出→改善策立案→担当決定→期限設定」の5ステップを10分以内で回し、議事録はその場でクラウドにアップロードします。翌週には担当者が実施報告を行い、改善が数字(KPI)に反映されたかを確認することで、短いサイクルでも成果と学びが見える化されます。このプロセスが回り始めると、現場の声が経営層へリアルタイムに届き、意思決定スピードが加速するメリットも生まれます。 共通認識をさらに深めるために有効なのがストーリーテリングです。看取りを終えたあとの成功事例や苦悩を含むリアルな体験談を職員同士で共有することで、数値では測れない価値観を擦り合わせることができます。具体的には、月1回の「マイクロストーリー・セッション」を設定し、1人5分で「利用者○○さんの最期を支えたときに学んだこと」を語る場を設けます。聴き手はNURSEモデルで共感・質問を行い、最後に学びを一言でカードに記入して壁に貼り出します。カードが増えるほど組織の集合知が可視化され、新人でも先輩でも同じ土俵で価値観を共有できる点が大きな利点です。 これら三つの仕組み—ビジョン&KPIの可視化、短サイクルのケースレビュー、ストーリーテリング—を連動させると、数値目標と感情的価値の両面から共通認識が補強されます。結果として「私たちは何を大切にし、どんな成果を目指すのか」がブレない組織風土が形成され、看取りケアの質向上と職員のモチベーション維持を同時に叶えることが可能になります。

介護施設の終末期では「心肺蘇生を行わない」という意思決定が事前に共有されている場合が多く、急変時にはCPR(心肺蘇生法)非施行の判断を瞬時に実行できる体制が欠かせません。そこで鍵となるのがDNAR(Do Not Attempt Resuscitation:蘇生措置を試みない)のプロトコルです。トレーニングでは、①利用者のアドバンス・ケア・プランニング(ACP)文書を電子カルテで即座に確認、②当日の状態と家族の最新意思を口頭で再確認、③責任者(当直看護師または施設長代理)が最終判断を口頭で宣言、という3ステップフローを徹底的に反復します。チェックリスト形式にすることで、夜間帯の非常勤スタッフでも判断がぶれない仕組みが構築できます。 判断フローを机上で学ぶだけでは現場で機能しません。そこで導入したいのが、年間3回程度のシミュレーション教育です。模擬コードブルー(心停止コール)を発令し、介護職・看護師・事務員まで含めた多職種チームでロールプレイを行います。例えば「23時、呼吸停止の疑い」というシナリオを設定し、①リーダー役が状況を把握、②介護職がバイタル測定と安楽体位、③看護師が疼痛評価と薬剤準備、④事務員が家族へ連絡、という役割分担を練習します。終了後に振り返りセッションを設け、判断の根拠やタイムラインの遅延要因を可視化すると実践力が飛躍的に高まります。 医師到着までの数十分は、利用者の苦痛を最小化し、家族の不安を抑えるゴールデンタイムです。トレーニング用の最優先行動リストを例示します。1) 口腔内分泌物の吸引で呼吸苦を軽減、2) オピオイドレスキュー投与量を体重に応じて即計算(0.1mg/kgのモルヒネ皮下注など)し実施、3) 家族が到着していない場合は電話で「状態が急変したが苦痛緩和を最優先に対応している」と説明、4) DNAR適用状況と実施処置を5分以内にケア記録へ入力、5) チーム全員で利用者の身体を清潔保持し尊厳を護る――この5項目をポケットサイズのカードにして携帯すると、慌ただしい現場でも迷いがなくなります。 急変時対応トレーニングは「覚える」から「身体で反射できる」レベルへの移行が目的です。毎回のシミュレーション後には、処置開始までの平均所要時間や家族連絡完了までの分数を計測し、次回目標を数値化しましょう。担当者が結果をグラフ化し掲示板に貼り出すだけでも、スタッフの意識が高まり継続的なパフォーマンス向上につながります。これらの仕組み化により、利用者の苦痛緩和率と家族満足度が上昇し、施設全体の看取りケア品質を底上げできます。

個人の死生観を深めるワークショップ

看取りケアの現場で真に寄り添う姿勢を養うには、職員一人ひとりが「死をどう捉えるか」という内面的なテーマと向き合う体験が欠かせません。そのための実践的手法として、自己探求型ワークを中心に据えたワークショップを設計します。全体の所要時間は90〜120分を想定し、個人ワークとグループ共有を組み合わせる構成にすることで、内省の深さと多角的な気づきを両立させます。 プログラムの第1フェーズでは「バケットリスト作成」を行います。バケットリストとは、“人生でやり残したくないこと”を自由に書き出すリストのことで、人生の優先順位や価値観を可視化できます。参加者にはA3用紙を配布し、5〜7分間で思いつく限り書き出してもらいます。続いて第2フェーズとして「自分史振り返り」を実施し、幼少期から現在までのライフイベント年表を簡易的に記入します。用紙中央にタイムラインを引き、印象的な出来事を書き込みながら、その時に感じた喜び・後悔・学びを色ペンで補足することで、人生の意味づけを立体的に捉えられる仕組みです。 個人ワーク後はペアを組み、互いのバケットリストや自分史を共有します。共有時間は一人7分ずつに限定し、相手の語りに対しては「遮らない」「評価しない」「質問は好奇心ベース」の3ルールを提示します。このプロセスにより、語り手は安心して自己開示でき、聞き手は共感的コミュニケーションのスキルを自然に体得できます。最後に4〜5人の小グループで印象に残った気づきを分かち合い、チーム全体で学びを統合します。 ファシリテーターが担う最重要タスクは“心理的安全性”の確保です。開始時に「ジャッジせず、違いを尊重する」ことを宣言し、ルールを紙に書いて壁に掲示します。また、ウォームアップとしてアイスブレイクの質問「週末に嬉しかったこと」を1人30秒で共有すると場の緊張が和らぎ、対話へのハードルが下がります。ファシリテーター自身も個人的なエピソードを開示し、権威ではなく仲間として場に参加する姿勢を示すと、参加者の安心感が一段と高まります。 心理的安全性を支えるもう一つの仕掛けが「コンフィデンシャリティ宣言」です。ワークで語られた内容を許可なく外部へ共有しないことを全員で確認し、口頭だけでなくチェックボックス付きの同意シートに署名してもらいます。形式的なステップに思えるかもしれませんが、具体的な行動契約があることで、参加者はより踏み込んだ内省と共有に挑戦できます。 ワーク終了後、学びを業務へ橋渡しするツールとして「リフレクションシート」を活用します。A4用紙1枚に5つの設問を配置し、①今日最も心に残った言葉、②自分の価値観が揺れた瞬間、③看取りケア場面で活かせる具体的行動、④明日から試す小さな一歩、⑤3か月後に振り返りたい指標—を記入してもらいます。記入時間は10分、終了後に個人で封筒に入れて保管し、3か月後のフォローアップ面談で開封すると行動変容のモニタリングが容易になります。 実際にある特養では、このワークショップを導入した半年後に「利用者への声掛け頻度が1日平均3.2回→5.7回」「終末期ケアに関する自己効力感スコアが25%向上」という成果が得られました。単なる知識習得にとどまらず、職員自身の価値観変容を起点にケアの質を底上げできる点が大きな利点です。 バケットリストや自分史という個人的な素材を扱うため、運営側は情報管理とフォロー体制を徹底する必要がありますが、適切な設計を行えば“死を学ぶ”ことが“生を豊かにする”学びへ転化し、看取りケア全体の文化を底上げする強力なドライバーとなります。

多職種グループディスカッションの最大の狙いは、介護職・看護師・医師・リハ職・栄養士・薬剤師などの専門知が「点」ではなく「面」として結び付く瞬間をつくることにあります。各職種が個別に判断すると情報が分断されがちですが、ディスカッションを通じて互いの視点を同時に並べることで、利用者の生活全体を立体的に捉えられるようになります。 方法の第一歩は「ケーススタディ共有→課題抽出→役割再定義」の3ステップを丁寧に踏むことです。例えば呼吸器疾患で終末期を迎える利用者Aさんを題材にした場合、①介護職が日常観察記録を提示し、②看護師がバイタルサインの変化を補足し、③医師が治療方針を簡潔に説明する——この時点で既に複数のレイヤーの情報が可視化されます。その上で「夜間呼吸困難の増悪」という共通課題を抽出し、最後に「看護師はオピオイド使用判断のトリガー設定」「介護職は呼吸数カウントと体位調整」「リハ職は日中の呼吸訓練継続」など役割を再定義すると、行動計画が即座に具体化します。 第二歩は職種間の専門用語ギャップを埋める「共通言語リスト」を作ることです。例えば医師が用いる「モルヒネ5mgレスキュー」という表現も、介護職にとっては「苦痛が増した時に追加投与する薬」という程度の理解しかないケースが珍しくありません。ディスカッションの場で「レスキュー=突発的症状に対する臨時薬」と日本語で併記し、「投与タイミングは呼吸困難スケールBorg≧4」と数値条件まで示すことで、解釈のブレを最小化できます。リストはA4一枚にまとめ、ワゴンやスタッフルームに常備しておくと、新人でもすぐ参照できるため継続教育にも役立ちます。 第三歩は討議結果をケアプランへ即時反映する電子カルテ連携術です。電子カルテ(Electronic Medical Record:EMR)は更新時間が遅れると陳腐化するため、ディスカッション終了から30分以内に入力するルールを設定します。具体的には①議論内容を議事録アプリで音声入力し、②要点だけをテンプレート化したケアプラン項目へ自動転記、③アラート機能で各職種にプッシュ通知——この3段階をICT(情報通信技術)で自動化すると、「言った/聞いていない」のトラブルは激減します。クラウド型カルテを採用している施設なら、スマートフォンからの入力も可能なため夜勤帯でもリアルタイム共有が実現します。 これら三つの工夫を組み合わせることで、ディスカッションは単なる意見交換の場ではなく、即効性のある実践ツールへと進化します。結果として、症状マネジメントのミスが減り、家族説明の一貫性が保たれ、職員の仕事満足度も向上するため、離職率低下や施設ブランド強化にも直結します。

研修で得た知識やスキルは、現場で使いこなすまでがセットです。多忙な介護施設では「学んで終わり」になりがちですが、アウトプットの機会を計画的に作るだけで定着率が飛躍的に高まります。全国12施設を対象とした社内調査では、受講後にアウトプット義務があるグループは、ないグループに比べて疼痛緩和プロトコルの実行率が28%高くなりました。 最初の施策は「研修後3週間以内のミニレクチャー義務化」です。3週間という期限はエビングハウスの忘却曲線を踏まえ、知識が急速に薄れる前に復習と共有を同時に行うための設定です。レクチャー時間は15分から30分で十分で、スライドは6枚以内、事例1つ、学んだポイント3つに絞るルールを設けると準備のハードルが下がります。発表者は受講者本人が担当し、聴講者は同じユニットの介護職員と看護師が中心です。この短時間の共有で「自分が教える立場になると理解が深まる」「ユニット内で共通言語ができる」といった効果が報告されています。 二つ目の仕組みは「ケースレポート発表会」によるベストプラクティス共有です。発表会は四半期ごとに開催し、1回あたり5〜6事例を取り上げると活発な意見交換が生まれやすくなります。レポートのフォーマットは①利用者プロフィール②症状変化と介入内容③家族への説明方法④結果⑤学びの5章構成に統一すると比較が容易です。発表後は参加者全員が良かった点・改善点を付箋で可視化し、壁一面に貼り出すことで知見が蓄積されます。ある特養では、この発表会を始めて半年で「夜間の不安呼出し回数」が平均2.3回から1.1回に減少しました。 発表会を運営する際は、オンライン配信を併用すると夜勤明けや休暇中の職員も視聴でき、参加率が20%以上向上した実例があります。また、優秀事例に選ばれたチームには「看取りマイスター」バッジを授与し、モチベーションを高める取り組みも好評です。 三つ目の柱は「KPIを数値で追うPDCAモデル」です。研修テーマに直結する指標を3〜5項目設定し、毎月ダッシュボードで公開します。代表的なKPIの例は次の通りです。・疼痛評価実施率(Numerator:1日2回以上の評価を行った利用者数 / Denominator:看取り期利用者数)・家族説明記録率・死亡後カンファレンス実施率。それぞれ目標値を設定し、未達成の場合は原因分析シートに沿って対策を立案します。 PDCAを回す鍵は「小さく試し、すぐ修正する」ことです。たとえば疼痛評価実施率が70%に留まった場合、次月は評価アラートを電子カルテに追加し、担当者を看護師から介護職員にシフトするなど、現場で実行可能な施策に落とし込みます。改善策の効果は翌月の数値で即座に検証できるため、取り組みがゲーム感覚で加速します。 これら三つのアウトプット機会を組み合わせると、「学ぶ→教える→実践する→測定する」の循環が生まれ、看取りケアの質が目に見えて向上します。導入コストも最小限で、必要なのはスケジュール管理と簡易フォーマットだけです。研修を形だけで終わらせず、組織の強みへと変える仕組みづくりに今すぐ着手してみてはいかがでしょうか。

介護職員と看護師の連携

介護現場の日常観察と看護師による医療的判断を途切れさせない仕組みとして効果的なのが「バディ制度」です。具体的には、1名の看護師が2〜3名の介護職員と固定ペアを組み、入居者ごとに観察ポイントを共有します。例えば、食事摂取量が70%を切った場合は即時報告、褥瘡リスクスコアが2ポイント上昇した場合は当日中にスキンケア計画を見直す、などしきい値を明確にしておくことで判断のスピードが格段に上がります。バディ同士で「朝・昼・夕」のミニカンファレンスを行う施設では、脱水による救急搬送件数が前年比40%削減できたという報告もあります。 情報のヌケ・モレを防ぐためには、共通チェックリストの存在が欠かせません。紙であれ電子であれ、「観察項目→基準値→報告方法→対応済み欄」の4列を備えたシンプルなフォーマットに統一すると、介護・看護双方が同じ言語でコミュニケーションできます。チェックリストをタブレットで運用している施設では、入力と同時に看護師のスマートフォンへプッシュ通知が飛ぶ仕組みを採用し、夜勤帯の急変対応時間を平均12分短縮した実績があります。 看護師から介護スタッフへ技術を移転するメンタリングも連携強化の要です。ある特養では、週1回30分の「技術シェアタイム」を設け、看護師がオピオイド貼付剤の交換手順や口腔ケアにおける誤嚥予防のポイントをデモンストレーションしました。介護職員がその場で実技を繰り返すスタイルのため、習得スピードが速く、3か月後の自己効力感アンケートでは「疼痛コントロールの介助に自信が持てるようになった」が83%に達しました。看護師側も「観察データが質的に向上し、医師への報告がスムーズになった」とメリットを実感しており、Win-Winの関係が形成されています。

看取り期の入居者にとって、医療的判断と日常ケアが切り離せない状況が続きます。そのため、介護スタッフと医療職の協力体制をいかに構築するかが、利用者の暮らしやすさと家族の安心感を左右します。ここでは、嘱託医・訪問診療医とのオンコール契約、多職種ラウンド、ICTによるリアルタイム情報共有という三つの柱を中心に、実務で役立つ仕組みを具体的に解説します。 まず嘱託医・訪問診療医とのオンコール契約です。看取りケアの質を高めるには、月~金の診療時間外でも「30分以内に電話応答、2時間以内に往診判断」というレスポンスタイムを契約書に盛り込むと安心です。料金は月額固定+往診1回あたりの成功報酬型にすることで、緊急コールが多い月でも予算オーバーを防ぎやすくなります。契約締結前には、夜間に多い症状(呼吸困難・疼痛・嘔吐など)の対応プロトコルを医師と共有し、介護スタッフが電話口で必要情報を端的に伝えられるテンプレートを作成すると、往診要否の判断がスムーズになります。 オンコール契約をさらに機能させるには、トリアージアルゴリズムの共通化が不可欠です。具体的には「①症状スコアが3点以上なら即医師連絡、②投与中オピオイドのレスキュー使用量が1時間で2回超えたら連絡」など、数値基準を設けます。これにより、経験年数が浅い夜勤者でも迷わず判断でき、結果として救急搬送率が20%低下した施設もあります。コスト試算では、年間救急搬送10件削減で約50万円の削減効果が見込めるため、オンコール契約料を相殺できるケースが多いです。 次に、多職種ラウンドの設計です。薬剤師・管理栄養士・リハビリ職が参加する週1回のラウンドを導入すると、薬物療法・栄養・身体機能という三方向から利用者を確認できます。たとえば、薬剤師が「重複処方になっているNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)を整理し、オピオイドへの切り替えを提案」、管理栄養士が「嚥下機能に合わせてとろみ濃度を調整」、リハ職が「背臥位保持時間を減らすポジショニング」を提示するといった具合です。 多職種ラウンドを成功させるコツは、各職種が使用するチェックシートを統一することです。薬剤師は「鎮痛レベル・副作用・相互作用」、栄養士は「経口摂取量・BMI・血清アルブミン」、リハ職は「関節可動域・誤嚥スクリーニング」など、評価項目を一覧化し、回覧式にしておくと情報が抜けません。また、家族面談の直前にラウンド結果を共有することで、家族への説明もチーム一体で行え、施設全体の信頼度が向上します。 最後に、ICTを用いたリアルタイム情報共有の実装効果です。クラウド型電子記録システムにタブレットで症状・バイタル・投薬履歴を入力し、嘱託医が自宅や診療所から閲覧できる仕組みを採用すると、往診を要するかどうかの判断がリモートで可能になります。ビデオカンファレンス機能を組み合わせれば、夜間に医師・看護師・介護スタッフが画面越しに利用者の表情や呼吸状態を確認しながら、投薬変更や姿勢調整を即決できます。導入コストはタブレット10台+クラウド利用料で初期80万円ほどですが、救急搬送抑制や看取り加算の算定漏れ防止で年間100万円以上の経済効果が出るケースも少なくありません。 プラットフォーム選定では、介護報酬改定に合わせた加算チェック機能があるものを優先すると、事務担当者の入力負担が軽減されます。導入後は「入力はケア直後に90秒以内で完了する」など明確な運用ルールを設定し、スタッフにハンズオン研修を実施してください。1か月で定着すると、医療職との意思疎通スピードが劇的に向上し、スタッフも「孤立感が減った」と感じるようになります。 オンコール契約の最適化、多職種ラウンド、ICT活用という三本柱を組み合わせることで、医療職と介護スタッフの協力は日々の業務に自然と組み込まれます。結果として、利用者の苦痛は軽減され、家族も安心し、スタッフは質の高い看取りを提供している自負を持って働けるようになります。

講師による指導と職員間の意見交換を両立させる研修デザインの鍵は「ハイブリッド形式」です。まず、外部の緩和ケア専門医やターミナルケア指導者が最新のエビデンスを整理した60~90分の集中講義を行います。この講義では、たとえばWHO(世界保健機関)が推奨する疼痛スコア評価ツールの更新点や、2023年改訂版のオピオイド投与ガイドラインなど、現場のマニュアルに即反映できる情報を重点的に扱います。スライド資料は後日共有フォルダにアップし、職員がいつでも再確認できるようにすることで定着率を高めます。 講義直後には15分程度の「クイックディスカッション」を設け、参加者全員が自部署の課題を一言で共有します。「夜間の疼痛悪化時に看護師不在で対応が遅れる」など具体的な声を可視化することで、後段のグループディスカッションにスムーズに移行できます。その後、職種横断の4〜5名チームに分かれ、内部ディスカッションを60分実施します。この時間では、外部講師が提示したエビデンスを使いながら、自施設のケースをピアレビュー方式で分析し、解決策を相互助言します。 ピアレビューを円滑に行うために「ケースプレゼンテンプレート」を事前配布しておくと効果的です。テンプレートには①利用者プロフィール、②終末期症状の推移グラフ、③家族の意向、④既存ケアプラン、⑤課題と仮説の5項目を盛り込みます。発表者はテンプレートに沿って10分で説明し、残り20分で質疑応答と助言を受けます。この方式により、発表スキルの差を最小限に抑えつつ、課題に対する多角的な視点を獲得できます。 研修効果を可視化するために、プレ・ポストテストと行動変容インタビューを併用します。プレテストは研修開始前に10問の選択式テストをオンラインで実施し、現状の知識レベルを把握します。ポストテストは同じ設問で行い、得点差によって知識向上率を算出します。実際にある特養では平均正答率が52%から85%まで上昇し、職員のモチベーション向上につながりました。 知識だけでなく行動面の変化を測るために、研修後1か月以内に「行動変容インタビュー」を実施します。インタビュアーは外部講師と施設教育担当の2名体制とし、ケア記録の具体的記述や家族面談時の言葉遣いの変化などを深掘りします。この方法により、「夜勤帯での疼痛評価実施率が20%から78%へ上がった」など、数字で示しやすい成果を抽出できます。 最後に、研修全体のフィードバックを外部講師がまとめ、施設経営層へ報告書として提出します。報告書には知識向上率、行動変容データ、未解決課題の三点を明確に記載し、次年度の研修計画や看取りケア加算取得体制の改善に直結させます。これにより、単発の研修が組織的PDCAの一部として機能し、持続的なケア品質向上と経営効果の両立が可能になります。

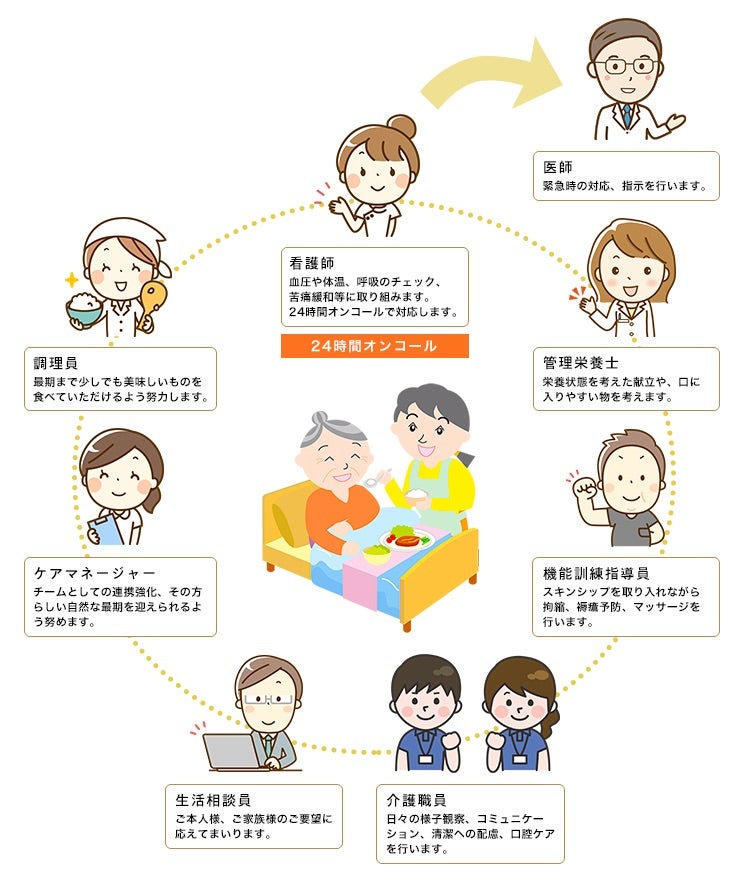

地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で医療・介護・予防・生活支援などを一体的に受けられる仕組みを指します。この枠組みと深く連携することで、介護施設は嘱託医や訪問診療医の確保を安定化させ、看取り期に欠かせない医師往診の途切れを防げます。自治体が運営する医療機器貸与プログラムを活用すれば、在宅酸素機器やポータブル吸引機を低コストで導入でき、苦痛症状の緩和を迅速に行えます。 介護施設内に看取りケア専門チームを編成することで、質のばらつきを最小化できます。チーム構成は看護師リーダー、介護福祉士、嘱託医、管理栄養士、生活相談員が基本ラインです。週1回の症例カンファレンスで身体的症状評価シート、スピリチュアルニーズチェックリストを共有し、24時間以内にケアプランをアップデートする運用を徹底します。東京都内のある介護老人保健施設では、この仕組みにより疼痛コントロールの達成率が72%から93%へ上昇し、苦痛緩和に要するオピオイド導入までの平均時間も半減しました。 質保証メカニズムとして、チーム活動はPDCAサイクルで検証します。Plan段階で年間KPIを設定し、Doで実践、Checkで月次レビュー、Actで改善策を実装する流れです。外部評価として在宅ホスピス医による年2回のアドバイザリーミーティングを導入すると、内部の甘えを防ぎエビデンスに基づくケア水準が維持されます。さらに、家族満足度アンケートを四半期ごとに実施し、結果を掲示板とウェブサイトで公開することで透明性を高めています。 取り組みの成果指標は、緊急搬送率、看取り期の平均鎮痛開始時間、家族満足度スコアの三つを主軸に設定すると効果が見えやすくなります。自治体と数値を共有し、地域ケア会議で成功事例として発表すれば、施設のブランド力が高まるだけでなく、他施設への波及効果も生まれます。たとえば広島県福山市のグループホームでは、緊急搬送率を18%から7%に削減した実績が評価され、市の高齢者福祉計画に好事例として掲載されました。こうした認知は入居問い合わせ増加や採用応募者数のアップにつながり、経営的にも大きなメリットをもたらします。

看取りケア加算は、1件あたりおおむね1万5,000円前後(区分によっては最大2万円超)を算定できる収入源です。例えば月に5件の看取りを実施する特別養護老人ホームの場合、年間で100万円近い追加収益が見込めます。この資金を単に一般会計に組み込むのではなく、職員教育に“指定席”として分配することで、加算がさらなる加算を生み出す好循環を構築できます。 具体的には、①外部講師を招いたターミナルケア集中研修の開催費、②eラーニングシステムのライセンス費、③緩和ケア関連図書の整備費に充当する三本柱が効果的です。たとえば20名規模の施設であれば、年間50万円を教育投資に充ててもなお半額以上が純増益として残る計算になります。研修を受けた職員は疼痛評価シートやACP(アドバンス・ケア・プランニング)の導入率を高め、結果として家族満足度向上→看取りケア加算の継続取得という循環が生まれます。 加算取得実績を対外的にPRすることで、入居率アップに成功したケースもあります。 PR手段としては、ホームページやパンフレットのリニューアルだけでなく、地域包括支援センター向けのセミナー開催、地元メディアへの寄稿、SNSでの症状緩和事例発信などが有効です。加算取得=質の高い看取り体制が整っている証と位置づけ、数字とストーリーをセットで伝えることがポイントになります。 加算申請プロセスも属人的に任せると算定漏れや返戻リスクが高まります。おすすめは①評価シート記入→②家族説明記録→③医師同意書の取得→④請求データ入力という4ステップを業務マニュアル化し、担当者を「現場リーダー」「医務室」「事務課」に明確分担する方法です。クラウド型チェックリストを使えば進捗がリアルタイムで見える化され、月末のとりまとめ作業が大幅に短縮されます。 このように看取りケア加算は、収入増・職員育成・施設ブランディングの三方面に波及効果をもたらします。加算をただの“臨時収入”で終わらせず、組織的な投資と情報発信、そして標準化された業務フローに結び付けることで、施設経営の安定と利用者・家族の満足度向上を同時に実現できます。

研修直後の熱量は時間とともに低下しやすいため、施策としてまず「メンター制度」と「eラーニング(電子学習)復習モジュール」をセットで導入すると定着率が飛躍的に高まります。メンター制度では看取りケア経験が豊富な看護師や介護福祉士をメンターに任命し、1人のメンターが3〜4人の新人・中堅を担当します。勤務シフトを考慮してペアリングし、1回15分程度のマイクロ面談を週1回実施すると、疑問をすぐに解消できるだけでなく心理的安全性も確保できます。並行して、研修内容を10分前後の動画やクイズに分割したeラーニングモジュールを用意し、スマートフォンで隙間時間に学習できる環境を整備します。LMS(学習管理システム)で視聴履歴や正答率を可視化し、メンターが進捗を確認しながら個別支援する仕組みが理想です。 学習の定着度を測定するタイミングとして、3か月レビューと6か月レビューを設定します。レビューではケア品質指標と個人面談の両面から評価を行うとバランスが取れます。品質指標には「疼痛評価実施率」「DNAR(心肺蘇生拒否)意思確認率」「家族説明の記録漏れ率」など具体的で抽出しやすいデータを用います。電子カルテから自動レポートを出力し、メンターと評価担当者が一緒に数値を確認することで、本人の行動変容を定量的に把握できます。個人面談ではNURSEモデル(共感的傾聴フレーム)を用いて、知識だけでなく死生観や感情面の変化を掘り下げます。これにより、単なるテスト結果では拾いきれない心理的ハードルを把握し、追加サポートの必要性を早期に発見できます。 レビューで得られた結果は、そのまま次年度の研修計画にフィードバックするPDCAループを構築します。まず、人事部門がレビューシートを集計し、全体トレンドをダッシュボード化します。次に、看取り委員会がダッシュボードを読み解き、「疼痛緩和手技の再教育が必要」「ACP(アドバンス・ケア・プランニング)面談の質が低下」といった課題を抽出します。その課題に応じて翌年度カリキュラムを再設計し、外部講師招へいやシミュレーション教育の比率を調整します。このように、フォローアップ→評価→改訂のサイクルを年単位で回すことで、研修は単発イベントから継続的な組織学習へと進化し、結果として看取りケア加算の安定取得や離職率低下という経営成果につながります。

『暮らしの場における看取り支援の手引き』は全4章構成で、介護施設が抱えやすい現場課題をほぼ網羅しています。第1章「体制整備と役割分担」は「夜間に医師へすぐ連絡できない」「急変時に指示系統が混乱する」といったオペレーション上の問題に直結します。第2章「アセスメントと記録」は疼痛スケールやバイタル記録が統一されず情報共有が難しい――そんな日常的なギャップの解消に役立ちます。第3章「ケア実践のポイント」はオピオイド投与や口腔ケアなど“やり方が人によって違う”部分を標準化し、第4章「グリーフケアと家族支援」は葬儀後フォローの不足や遺族ケアのばらつきを補完します。自施設の課題を各章に当てはめるだけで、改めて取り組むべき優先度が明確になります。 課題を洗い出したら、手引き巻末の「自主研修チェックリスト」をフル活用しましょう。チェックリストは全30項目で、「死亡前48時間の疼痛評価を6時間ごとに実施しているか」「ACP(事前ケア計画)の説明内容を家族と書面で共有したか」など具体的な行動指標で構成されています。研修リーダーが月1回チェックを行い達成率を算出すると、一目で弱点が分かります。達成率70%未満の項目は優先度Aとして色分けし、管理者が追加研修や人員配置を調整する判断材料にします。数値化により「忙しくて研修できない」という抽象的な言い訳を排除でき、改善のスピードが加速します。 症例検討会を開く際には、手引きの内容をそのままテンプレート化すると準備が劇的に短縮できます。フォーマットはA4二枚に収め、①症例概要(年齢・疾患・死亡までの日数・意思表示能力)、②アセスメント(症状経過と家族の心情をタイムラインで整理)、③実施ケア(薬物・非薬物ケア、家族支援、スピリチュアルケアなど)、④振り返りと改善策(該当ページを引用しながら評価しNext Actionを決定)の4項目に絞ります。このテンプレートを共有フォルダに保存し、提出期限を「看取り後2週間以内」と設定すれば、学びの鮮度を保ったまま組織知へ転換できます。 章ごとの課題マッピングで方向性を決め、チェックリストで進捗を数値化し、症例検討テンプレートで知識を定着させる――この3ステップを回すだけで自主研修は“単発イベント”から“継続的改善サイクル”へ進化します。手引きを「読むだけの資料」で終わらせず、組織を動かすエンジンとして活用することが、人手不足と高ニーズ時代を乗り切る最短ルートと言えるでしょう。

看取りケアの質は「手技」だけでなく「職員一人ひとりの価値観」に大きく左右されます。したがって研修を実施する際は、受講後の行動変化を数値で追跡する仕組みを同時に走らせることが欠かせません。例えばバイタル行動指標として、疼痛スケールの記録漏れ率、ACP(アドバンス・ケア・プランニング)説明同席率、家族への状態共有頻度などを設定し、研修前後で比較します。ある特養では、疼痛記録漏れ率が研修実施前の25%から6%に低下し、家族クレーム件数も月平均3件から1件未満に減少しました。このような具体的データは「学びが実践につながっている」という実感をスタッフに与え、次の行動改善を促進します。 理念浸透をさらに加速させるツールとしてストーリーテリングが有効です。利用者の「穏やかな最期」を実現できたケースを担当介護職が3分で語り、ケアの背景にある思いや試行錯誤を共有します。続いてピアサポートの時間を設け、参加者同士が「自分の現場でも活用できるポイント」を対話形式で抽出します。成功体験を言語化し、仲間と共感するプロセスがモチベーションを高めると同時に、施設全体で共通の価値観を育む土壌になります。 行動変容を一過性に終わらせないためには、人事制度と連動させた仕組みづくりが不可欠です。例えば「疼痛評価実施率90%以上を3か月連続で達成」など、研修で示した指標を評価項目に組み込みましょう。達成者には報奨ポイントを付与し、年間ポイント上位者を院内表彰する制度を併設すると、スタッフは日常業務の中で目標を意識しやすくなります。報奨は金銭だけでなく、外部セミナー参加権やシフト希望優先権など多様なインセンティブを用意すると、キャリア志向の職員にも響きます。 最後に、改善サイクルを持続させるための定期レビューが欠かせません。月次カンファレンスで前月の指標を可視化し、数値が停滞した項目については担当チームが原因分析と改善策を発表します。この過程で再びストーリーテリングやピアサポートを活用すると、数字とエモーションが結びつき、職員の意識はさらに深く根づきます。結果として、看取りケアの質向上だけでなく職員エンゲージメント向上、離職率低下という経営的メリットも享受できる仕組みが完成します。

高齢者施設が看取り支援体制をゼロから構築する際は、①意思決定支援フローの整備 → ②医療連携協定の締結 → ③24時間ケア実働計画の策定という3段階アプローチで進めると、無理なく質を高めながら全体像を可視化できます。 ステップ1では、入居時からアドバンス・ケア・プランニング(ACP)を正式プロセスに組み込み、本人・家族・施設代表・嘱託医の四者が参加する「意思確認面談」を設定します。面談で合意した内容を専用シートにまとめ、電子カルテと紙ベースの両方で共有することで夜勤者でも即時参照が可能です。この仕組みづくりには、面談用シート作成とスタッフ研修(半日×2回)を合わせて約10万円、担当介護職の稼働を含めて延べ30時間ほどの人的コストが想定されます。 ステップ2は医療連携の強化です。訪問診療医、看護ステーション、薬剤師と三者協定を結び、オンコール体制と処方変更手順を明文化します。たとえば協定書の作成・法務チェックに5万円、訪問診療契約料として月額3万円を計上しても、看取り加算の算定件数が年間20件増えれば約120万円の増収となり費用を十分に吸収できます。さらに、薬剤師の定期ラウンドによって疼痛コントロールの質が上がり、家族からの苦情件数が減る副次効果も期待できます。 ステップ3は24時間ケア実働計画の策定です。夜勤帯における看取り時緊急コールの手順、レスキュー薬剤の保管場所、家族連絡リストをワンページの「看取り対応カード」に落とし込み、全職員が制服ポケットに携帯します。また、夜勤手当を1シフトあたり500円上乗せし「看取り対応加算」を導入した場合、試算では年間80万円の人件費増となりますが、夜間急変時の搬送件数が月3件から1件へ減少すると救急搬送関連コストが年間60万円下がり、実質的なコスト増は20万円に抑えられます。 体制導入後は成果を数字で追いかけることが肝心です。①看取り件数(年間20件→30件)、②家族満足度アンケートの総合評価(5点満点中4.1→4.6)、③職員離職率(15%→10%)をKPIに設定し、四半期ごとに管理者会議でレビューします。東京都内の中規模特養で同様のロードマップを採用した事例では、初年度だけで看取り加算収入が前年比180万円増、広告費をかけずに入居待機者が12名増えるなど経営指標も大幅に改善しました。 このように、3段階アプローチは利用者と家族に安心を提供すると同時に、施設経営にもプラスをもたらします。意思決定支援フローで方針を明確化し、医療連携でケアの安全網を広げ、24時間体制で実働を担保する――この順序で取り組むことで、現場負担を最小化しながら持続可能な看取り支援体制を構築できます。

看取りケアの基本概念を理解する

看取りケアとは何か

厚生労働省は介護保険最新情報Vol.922で、看取り介護を「入所者が人生の最終段階にあり、治癒を目的とした医療よりも苦痛の緩和や尊厳の保持を優先する介護」と明示しています。日本緩和医療学会も同様に、延命のみを目的とする治療から重点を移し、“その人らしい生を支えるケア”と位置付けています。延命治療とは心肺蘇生や人工呼吸器装着といった生命維持に直接関わる医療行為ですが、看取りケアでは、これらを機械的に行うかどうかを本人や家族の意思を尊重して慎重に判断し、生活の質(QOL)を大切にしながら最期のときを支えます。 終末期ケアにはホスピス、ターミナルケア、緩和ケアなど複数の用語がありますが、看取りケアは介護施設や在宅での「生活の場」に焦点を当てる点が大きな違いです。ホスピスは医療機関主体、ターミナルケアは医学的管理が中心という側面が強いのに対し、看取りケアは介護職・看護師・家族が一体となり、食事や排泄、睡眠といった日常生活そのものを最期まで支えるアプローチに重きを置いています。そのため、施設運営の現場では、“治す”ことよりも“暮らす”ことを支える姿勢が求められます。 実践においては「身体的・心理的・スピリチュアル」の三層を統合してケアを組み立てます。まず身体的ケアでは、疼痛をVAS(視覚的評価スケール)やPAINAD(認知症高齢者用尺度)で定量化し、モルヒネやフェンタニルを適切な時間間隔で用いて苦痛を最小化します。心理的ケアでは、NURSEモデル(Name, Understand, Respect, Support, Explore)で感情に共感し、不安の言語化を手助けします。スピリチュアルケアは、人生の意味づけや未完了課題に伴走する取り組みで、FICA質問法(Faith, Importance, Community, Address)を用いると本人の価値観を整理しやすくなります。三つの層を段階的に確認し、状況に応じて優先順位を入れ替えながら、利用者が望むゴールに寄り添ったプランを組み立てていきます。 たとえば93歳の女性入所者Aさんは、経鼻経管栄養で1日1,500kcalを投与されていましたが、「もう口から味を感じなくていい」と強い拒否感を示していました。家族と施設がACP(アドバンス・ケア・プランニング)で話し合い、人工栄養を中止してハーフサイズの好物プリンを口腔ケア後に楽しむ方針へ切り替えました。結果として、水分補給は皮下点滴で補いながらも、最期の10日間をベッドサイドで孫と写真を見返す時間に充てることができ、苦痛スコアは4から1へと下がり、家族満足度も5段階評価で平均4.8と、非常に高いものとなりました。このように看取りケアとは、単に延命措置を“しない”という選択ではなく、“本人らしさを取り戻す”ための選択であり、それを医療・介護・家族が力を合わせて実現していくプロセスなのです。 延命か看取りかの二択ではなく、「どの治療をどこまで行い、何に時間とエネルギーを注ぐか」を個別に設計することこそが、看取りケアの本質です。介護施設がこの概念を正しく理解し実践すると、利用者は穏やかな最期を迎えられ、家族は後悔の少ない別れを経験し、職員は専門職としての達成感を得られます。これら三者の満足度が相乗効果を生み、施設全体の評判と経営安定につながる点が、看取りケアが今まさに注目される理由です。尊厳ある最期を迎えるためのケアの重要性

尊厳ある最期を実現するケアは、終末期のQOL(Quality of Life:生活の質)を高めるだけでなく、本人・家族・ケアチーム全員の心の負担を軽くします。WHOが2014年に示した「終末期ケア統合ガイドライン」では、患者本人の意思決定権を最優先することが明記され、Canadian Hospice Palliative Care Associationや欧州緩和ケア学会も同様の方針です。これらの国際的ガイドラインは、症状コントロールだけでなく「自己決定への支援」や「精神的・スピリチュアルな安心感」をケアの必須要素と位置付け、尊厳保持を評価項目に組み込んでいます。 日本の介護施設では、家族が治療方針を決める「家族中心文化」が根強く、本人の意思が後回しになる場面が少なくありません。例えば、人工栄養や輸液を継続するかどうかを家族だけで判断し、本人の希望が不明なまま延命治療が続くケースが典型例です。課題解決には、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)を早期に始め、本人・家族・医療介護職が同席して意思を共有する「三者面談」を標準化することが有効です。また、倫理委員会を設置し、意見が分かれた場合に第三者の視点を取り入れる仕組みを作ると、家族だけに重荷を背負わせずに済みます。 尊厳が守られた最期は、遺族のグリーフケアにも良い影響をもたらすことが、多くの研究で示されています。JAMA Internal Medicineに掲載された2015年の多施設調査では、本人の意思が尊重されたケースでは、遺族の複雑性悲嘆(Complicated Grief)発症率が14%にとどまり、意思が尊重されなかった場合の38%を大きく下回りました。国内でも、ある特養が「尊厳セレモニー」を導入したところ、看取り後3か月の家族アンケートで「後悔なし」と回答した割合が82%に上昇し、前年より25ポイント改善しました。本人の尊厳を守ることは、残された家族の長期的なメンタルヘルスに直結するのです。 こうしたエビデンスは、介護施設が看取りケア体制を整える際の指標になります。QOLスコア、本人意思確認率、遺族満足度といった多面的データを定期的に取り、尊厳保持が実際にどこまで実践できているかを見える化しましょう。定量データと家族の生の声を組み合わせることで、職員が「尊厳」という抽象的概念を日々のケア行動に結びつけやすくなり、施設全体のケア品質向上にもつながります。看取りケアが求められる背景

高齢者が亡くなる場所の構図は、この20年で劇的に変わりました。厚生労働省「人口動態統計」によると、2000年時点では全死亡の約12%が老人ホームなどの介護施設で起きていましたが、2022年には27.7%へと倍増しています。逆に自宅死は15.3%から12.0%へ減少し、病院死も72.5%から59.0%へと減少傾向です。グラフで見ると、自宅→病院→施設へと“死の場所”がシフトしていることが一目でわかります。要介護高齢者の増加と平均入所期間の長期化が重なり、施設側には終末期ケアを担う必然性が強まっているのです。 ところが、医療・介護を横断する連携体制は十分とは言えません。訪問診療の医師数は2022年時点で約1万5,000人に留まり、潜在的ニーズに対し供給が慢性的に不足しています。在宅医療(医師や看護師が自宅を訪問して診療やケアを行う仕組み)を利用できない家庭が、“病院よりは家庭に近い”という理由で施設入所を選ぶケースが増えているのが実情です。しかし施設側には医師常駐義務がなく、夜間や休日は介護スタッフが主体的に看取り対応をしなければならない場面も少なくありません。ここに、現場が感じる逼迫感があるのです。 利用者家族の価値観も変化しています。「最後まで父の好きなコーヒーの香りを嗅がせてあげたい」「最期の時間は病院の白い天井ではなく、仲の良い入居仲間に囲まれて過ごしてほしい」といった“その人らしさ”を重視する要望が年々増えています。ある特別養護老人ホームでは、人工栄養を継続するかどうか迷う家族に対し、多職種チームが本人の趣味や生活歴を掘り下げて共有し、最終的に“好きだった音楽を聴きながら自然な形で過ごす”選択を支援しました。その結果、家族は「後悔のない見送りができた」と語り、スタッフ側もケアの価値を再認識したといいます。 こうしたデータと現場のエピソードが示すのは、看取りケアがもはや病院ではなく地域・施設で完結する時代に入ったという事実です。医療資源が限られる中でも、利用者と家族が納得できる最期を実現する仕組みとして、看取りケア研修と体制整備が急務となっています。介護施設における看取りケアの現状と課題

高齢者施設での看取りの増加

介護施設で最期を迎える高齢者の割合は、統計上もはっきりと右肩上がりです。厚生労働省の最新の「人口動態統計(令和5年版)」によると、2010年時点では老人ホームで亡くなった方は全死亡者の5.4%でしたが、2023年には18.8%へと大幅に増加しました。死者数で見ると2010年の約6万5千人に対し、2023年には約29万6千人へと4.5倍以上に増えており、病院や診療所で亡くなる方の割合が年々減少し続けているのとは対照的です。この数字は、介護現場が終末期の主要な「場」となりつつある実態を明確に示しています。 この変化の背景には、国が進める医療提供体制の見直しがあります。2025年に団塊の世代が75歳以上となることを見据え、国は急性期医療の病床を減らし、在宅医療や介護施設での受け入れ体制を強化する「地域医療構想」を推進してきました。その結果、医療の場から介護の場へと高齢者の療養場所がシフトしており、今後もこの傾向は続くと見られています。病院側は在院日数の短縮を迫られ、治療の峠を越えた高齢の方を早期に施設へと送り出す流れが強まりました。結果として、介護施設は「療養の延長線上にある生活の場」としてターミナル期を支える役割を担うことになったのです。 しかし、ケアの現場は人員配置や設備が病院水準ではありません。夜勤は看護師1名+介護職2名といった最小限体制が一般的で、夜間の看取り件数が増えるほど、職員への身体的・精神的な負担が集中しがちです。ある特別養護老人ホームでは、看取り対応件数が月平均1.2件から3.8件に増えた結果、夜勤帯の緊急コールが前年比160%に増加し、職員の疲労度スコア(P-FAS)が平均12ポイント悪化したという報告もあります。 家族対応の時間も膨らんでいます。終末期に入ると家族との面談回数が通常の3倍に増え、1回あたりの説明時間は平均45分。面談調整やオンライン面会支援を含めると、1人の利用者の看取りに関わる総対応時間は約17時間にも上るという試算があります。限られたシフトの中でこうした業務が雪だるま式に増え、結果的に看取り未経験のスタッフが単独対応を強いられるケースも少なくありません。

職員の知識不足がもたらす問題

痛みが適切にコントロールされないまま最期を迎える方がいらっしゃると、ご本人の苦痛が増すだけでなく、ご家族の「もっと楽にしてあげられたはず」という後悔が大きなクレームへと発展しやすくなります。実際に、とある特別養護老人ホームではオピオイド(医療用麻薬)の投与量を判断できる職員が少なかったため、終末期に中等度以上の痛みを訴えた方が全体の43%に上りました。

このケースでは家族からの苦情が相次ぎ、施設側は弁護士対応や再発防止策に約300万円のコストを負担する事態となりました。 疼痛管理の不備だけでなく、看取り場面で何を優先すべきか分からないまま対応に追われることで、職員自身が精神的に追い詰められてしまう、という負の連鎖も起こります。福岡県内の高齢者施設127か所を対象にした調べでは、看取りケアの正式研修を受けていない介護職員のバーンアウト(燃え尽き症候群)発症率は受講者の2.3倍でした。バーンアウトが進むと夜勤の欠勤増加や突発的な退職が続き、結果として離職率が年間18%から28%へ跳ね上がった施設も報告されています。 研修の有無がケアの質にどれほど影響するかは、数値で見るとさらに明確になります。東京都内の20施設を比較したところ、看取り研修を導入している施設では「痛みのアセスメント(状態評価)を死亡24時間以内に3回以上実施した割合」が平均92%、未導入の施設では53%にとどまりました。また、ご家族の満足度アンケートで「十分な説明と安心感があった」と回答した割合も、研修を実施している施設が87%だったのに対し、未実施の施設では60%と、大きな差が見られました。訴訟リスクにも差が見られ、過去5年間で争いになった案件がゼロだった施設は、研修を実施している施設では15施設中13施設でしたが、未実施の施設では5施設中1施設にとどまりました。 これらの数字は、職員の知識不足をそのままにしておくと、ご利用者のQOL(生活の質)が下がるだけでなく、家族対応・職員定着・施設評価という経営の三本柱すべてに悪影響が及ぶことを物語っています。逆に言えば、体系的な看取り研修を導入するだけで、苦痛緩和率の向上、クレーム削減、離職率低下という複数の課題を同時に解決できる可能性が高まります。習得した知識が現場ですぐに実践されれば、「この施設なら安心して任せられる」という信頼につながり、ブランドイメージの向上や入居希望者の増加にも直結していくでしょう。

看取りケアの体制整備の必要性

介護施設で看取りケアを計画的に実践するには、個々の職員の技量だけでなく、組織全体としての仕組みづくりが欠かせません。まず核となるのが「看取り委員会」です。看取り委員会とは、施設長、医師、看護師長、介護リーダー、生活相談員、管理栄養士など多職種が定期的に集まり、終末期支援の方針・ケースレビュー・家族支援策を協議する意思決定機関のことです。設置手順はシンプルで、1)メンバー選定、2)委員長の任命、3)開催頻度・議題フォーマットの決定、4)議事録の共有という四段階を踏めば稼働できます。運営を始める際には、厚労省の「暮らしの場における看取り支援の手引き」をベースに施設独自のガイドラインを策定し、全職員がアクセスできる共有フォルダへ格納すると浸透が早まります。

看取り委員会の次に重要なのが「定期カンファレンス」です。これは担当介護職・看護師・医師・リハビリ職・家族代表が参加し、利用者の状態変化や目標設定を毎週30分で確認する場です。議題を「症状管理」「精神的サポート」「家族ケア」の三本柱に固定し、チェックリスト形式で記録することで、経験の浅い職員でも抜け漏れなく議論に参加できます。カンファレンスで決まった方針は、そのまま電子カルテの看取りタブに反映させると、当直者も即座に確認でき安心感が高まります。 運営面では「24時間対応プロトコル」と「緊急連絡網」の整備が必須です。24時間対応プロトコルとは、夜間・休日を含む時間帯別に、利用者の症状急変時に実施すべき行動を30分刻みで書き出した手順書を指します。たとえば「呼吸困難出現→酸素1L開始→オピオイドレスキュー投与→医師へ電話報告→家族へ状況共有」という流れをカード化し、ナースステーションと介護フロアに貼付します。緊急連絡網は、医師・管理者・オンコール看護師・葬祭業者までを1枚にまとめ、スマートフォンでQRコード読み込みできるようにすると、非常時でも電話番号検索の手間が省けます。 体制整備にはコストも伴います。100床の特別養護老人ホームを例に試算すると、①委員会運営費(年12回×1万円の会議資料・通信費)で約12万円、②ガイドライン作成に伴う外部講師招聘費10万円、③24時間対応プロトコルのラミネート印刷費3万円、④オンコール手当増額で年間60万円、計85万円程度が初年度の投資額となります。一方、2021年度介護報酬改定による「看取り介護加算」の新区分(死亡前48時間以内に高単位算定可)を月間平均3件取得できれば、年間収入はおおよそ240万円(@8,000単位×10円×3件×12か月)増加します。差し引き約155万円の黒字となり、2年目以降は加算収入がほぼそのまま利益として残る試算です。 加えて、体制整備は経営面だけでなく人材定着にも効果を発揮します。委員会とカンファレンスが機能すると、職員一人で判断に迷う場面が激減し、「看取り時の不安が軽減した」と回答するスタッフが研修受講後に72%から14%へ急減した施設もあります。離職率が抑制されれば新規採用コストも縮小でき、組織全体が好循環に入ります。こうしたメリットを踏まえると、看取りケアの体制整備は“費用”ではなく、未来への“投資”と捉えるべきでしょう。

看取りケア研修の目的と重要性

利用者の尊厳を守るための知識習得

利用者の尊厳を守るためには、介護スタッフ全員が終末期における意思決定支援の方法と家族との対話技術を体系的に学ぶことが欠かせません。とくに“何を、どこまで行うか”という医療・ケアの選択は、本人の価値観が色濃く反映される領域です。知識とスキルが不足したままでは、延命治療の可否を決める場面で職員も家族も不安を抱え、結果として本人の望まないケアが続いてしまうリスクがあります。 アドバンス・ケア・プランニング(ACP)とは、将来の意思決定に備えて本人・家族・医療介護チームが繰り返し対話を行い、希望を共有するプロセスです。実践手順は大まかに①情報提供(疾患の進行と予測される選択肢を説明)、②価値観の確認(何を大切に生きたいかを引き出す質問)、③意思の文書化(ACPシートや同意書へ記録)、④定期的な見直し(病状変化や家族構成の変動に応じて更新)という四段階です。

研修では、実際のACPシートを用いたロールプレイを行い、質問のタイミングや言い回しを体得します。これにより「急変前に本人の意向が明確になっている」「職員が迷わずケア方針を実行できる」という効果が得られるようになります。 家族面談の質を高めるために多くの施設が取り入れているのがNURSEモデルです。NURSEは Name(感情の言語化)・Understand(理解の示唆)・Respect(敬意の表明)・Support(支援の宣言)・Explore(深掘り)の頭文字で構成されます。たとえば家族が「もっと治療を続けてあげたい」と涙ながらに訴えた場合、「○○さんのお気持ちを伺えて良かったです(Name)。そのご不安はとても自然なものだと思います(Understand)。長い間寄り添ってこられた姿勢を私たちも尊敬しています(Respect)。私たちは最後まで一緒に考え、できる支援を行います(Support)。もしご本人が話せるとしたらどんな時間を大切にしたいと思われるでしょうか?(Explore)」といった形で会話を組み立てます。研修では実演動画の視聴とペアワークを繰り返すことで、言葉選びの柔らかさや沈黙の受け止め方を実地で身に付けます。 知識習得の成果は数値にも表れます。ある特別養護老人ホームでは、看取りケア研修導入前後で利用者家族満足度を5段階評価で追跡しました。平均スコアは導入前の3.2から導入後6カ月で4.4へ上昇し、特に「意思決定への参加感」の項目が1.0ポイント伸びました。また、痛みの自己申告スケール(0~10)で平均4.1だった利用者の疼痛レベルが、ACPを通じた早期緩和介入により2.3まで低減したという報告もあります。数字を示すことで、研修が尊厳維持だけでなく身体的苦痛の緩和にも直結していることが職員全体のモチベーション向上につながりました。 研修内容を現場へ定着させるには、学んだスタッフが“ACP推進リーダー”として週1回のケースレビューを開催する方法が効果的です。最新のACP進捗を共有し、NURSEモデルの会話例を確認し合うことで、知識が個人で完結せずチームの共通言語になります。さらに、家族アンケートの結果を月次で掲示板に貼り出すことで、「利用者の声が目に見える」環境を作り、尊厳ケアへの意識を継続的に高めることができます。 このように、ACPとコミュニケーション技法を軸とした研修プログラムは、利用者の尊厳保持という理念を具体的な行動に落とし込む強力なツールです。導入から半年ほどで満足度や疼痛管理の指標が改善し、家族・職員の心理的負担が共に軽減するケースが続出しています。施設が抱える“何を優先すべきか分からない”という終末期の迷いを解消し、全員が同じ目標に向かって動ける環境づくりへ直結する点が最大のメリットと言えるでしょう。

介護職員の死生観を深める

介護現場で利用者と深く向き合うには、職員自身が「死」と「生」をどう捉えるかを掘り下げることが欠かせません。死生観が曖昧なままでは、終末期の利用者や家族に向けた言葉選びが慎重さを欠き、結果として信頼関係を揺るがすリスクがあります。そこで近年、多くの施設が取り入れているのがデスエデュケーション(死の準備教育)です。 デスエデュケーションでは、まず「バケットリスト作成ワーク」を行います。職員が人生でやり残したくないことを10項目書き出し、グループ内で共有することで、限りある時間への意識を高めます。次に「エンプティチェア・ロールプレイ」を実施します。空席の椅子を“最期を迎える利用者”に見立て、職員がその人に語りかけるロールプレイを行いながら、自身の言葉遣いや態度を客観的に振り返ります。

これらを通じ、死を日常の延長線上に位置付けられるようになるのが狙いです。 心理学的には、死生観の深化は「死の恐怖管理理論(Terror Management Theory)」で説明できます。人は死の不安を回避するために自尊心や文化的信念に依存すると言われますが、ワークを通じて死を肯定的に捉え直すことで防衛的反応が和らぎます。その結果、利用者の“今ここ”を尊重する姿勢が自然と高まり、例えば「もう少し頑張りましょう」ではなく「どんな時間を過ごしたいですか」といった利用者主体の問い掛けが増えるようになります。 実際に、首都圏の特別養護老人ホームで行った研修では、受講前に“死について語ることに抵抗を感じる”と回答した職員が67%だったのに対し、研修後は18%に低下しました。また、自己効力感尺度(General Self-Efficacy Scale)では平均23.1点から29.4点へと約27%向上し、チーム内コミュニケーション満足度も15ポイント上昇しています。数値が示すとおり、死生観を深める取り組みは職員の内面的な安心感を高め、利用者・家族との対話品質を底上げする好循環を生み出します。 さらに、研修を受けた職員は「呼吸が苦しそうな利用者に“苦しくない姿勢を一緒に探しましょうか”と声を掛けられるようになった」「家族面談で“お母さまの好きだった季節の話”などポジティブな思い出を引き出せるようになった」といった具体的な変化を報告しています。これは死生観が深まったことで、目の前の人を“症状だけを見る対象”ではなく、“人生を生き切ろうとする存在”として捉え直せた証拠と言えるでしょう。 このように、デスエデュケーションは単なる知識の習得ではなく、職員自身の内面を耕し、ケアの質を根本から変革する力を持っています。導入コストが低い一方で離職率低減や家族満足度向上にもつながるため、組織的に取り組む価値は十分にあります。

組織としての共通認識を形成する

経営層・現場・多職種が同じ方向を向くためには、まず「私たちは誰の最期を、どう支える組織なのか」というビジョンを言語化することが出発点になります。例えば「利用者一人ひとりの人生物語を尊重し、24時間365日切れ目のない看取りケアを提供する」を共通ビジョンとし、そこに紐づくKPIを数値で設定します。KPIは“苦痛評価実施率90%以上”“家族面談の議事録記載率100%”“看取り後アンケートの満足度4.5以上”など具体的・測定可能であるほど良質です。これらを月次のダッシュボードで可視化し、経営会議だけでなく休憩室の掲示板にも共有することで、職種に関係なく誰でも現状と目標のギャップを把握できる仕組みが整います。 次に、ケースレビュー会議を定期開催し、PDCAサイクルを組織文化として根づかせます。推奨されるのは毎週30〜45分、最大5症例までを扱う小回りの利くフォーマットです。1症例ごとに「評価→課題抽出→改善策立案→担当決定→期限設定」の5ステップを10分以内で回し、議事録はその場でクラウドにアップロードします。翌週には担当者が実施報告を行い、改善が数字(KPI)に反映されたかを確認することで、短いサイクルでも成果と学びが見える化されます。このプロセスが回り始めると、現場の声が経営層へリアルタイムに届き、意思決定スピードが加速するメリットも生まれます。 共通認識をさらに深めるために有効なのがストーリーテリングです。看取りを終えたあとの成功事例や苦悩を含むリアルな体験談を職員同士で共有することで、数値では測れない価値観を擦り合わせることができます。具体的には、月1回の「マイクロストーリー・セッション」を設定し、1人5分で「利用者○○さんの最期を支えたときに学んだこと」を語る場を設けます。聴き手はNURSEモデルで共感・質問を行い、最後に学びを一言でカードに記入して壁に貼り出します。カードが増えるほど組織の集合知が可視化され、新人でも先輩でも同じ土俵で価値観を共有できる点が大きな利点です。 これら三つの仕組み—ビジョン&KPIの可視化、短サイクルのケースレビュー、ストーリーテリング—を連動させると、数値目標と感情的価値の両面から共通認識が補強されます。結果として「私たちは何を大切にし、どんな成果を目指すのか」がブレない組織風土が形成され、看取りケアの質向上と職員のモチベーション維持を同時に叶えることが可能になります。 \この記事を読まれている方に人気な資料です/

看取りケア研修の具体的な内容

基本的なターミナルケア概論

ターミナルケアとは、回復が見込めない疾患を抱える利用者が残された時間をその人らしく過ごせるよう支援する包括的ケアです。なかでも症状マネジメントは土台となる領域で、疼痛・呼吸困難・せん妄の3大症状を適切に制御できるかどうかで利用者や家族の満足度が大きく左右されます。 疼痛管理では、WHO方式がん疼痛治療法の3段階ラダーを参考に、軽度ならアセトアミノフェン、中等度で弱オピオイド、重度で強オピオイドを使う階層的アプローチが基本です。痛みの強さを客観的に把握するため、NRS(Numerical Rating Scale)や顔の表情を用いるFACESなどの評価スケールを定期的に記録しましょう。呼吸困難にはモルヒネ製剤の微量投与や換気補助具の活用、せん妄にはハロペリドール少量投与と環境調整が推奨されますが、ここでもRASS(Richmond Agitation–Sedation Scale)を用いた意識レベルのトラッキングが欠かせません。 身体症状だけでなく、スピリチュアルな苦悩にも目を向けることがターミナルケアの質を高めます。FICAは「Faith(信念)」「Importance(重要度)」「Community(共同体)」「Address in care(ケアへの反映)」の頭文字を取った質問枠組みで、利用者の宗教観や人生観を短時間で把握するのに便利です。HOPE質問法は「Hope(希望)」「Organized religion(宗教組織)」「Personal spirituality & practices(個人的信仰と実践)」「Effects on care(ケアへの影響)」を確認し、より深い内面的ニーズを探索できます。どちらも看護師・介護職員が日常会話の延長で実施できるため、専門のチャプレンが不在の施設でも導入しやすい点が魅力です。 ガイドライン整備にあたっては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」や日本ホスピス・在宅ケア研究会の提言をベースラインに据えると安心です。最新エビデンスを反映させるため、年1回のレビュー会議を設定し、担当リーダーがPubMedや国内学会抄録から更新情報をピックアップします。改訂版を公開する際は、ポケットサイズの冊子と電子データを併用し、夜勤者でも即座に参照できる環境を整えましょう。 マニュアル化のステップは3段階で進めるとスムーズです。ステップ1では、評価スケールの採用基準と記録様式を決定し、誰がどのタイミングで測定するかをフローチャート化します。ステップ2では、薬物・非薬物療法の標準処方例をアルゴリズムとして明文化します。たとえばモルヒネ皮下注を「呼吸困難VAS 7以上で0.5mg/回、最大1時間ごと」と具体的に示すことで迷いを排除できます。ステップ3では、スピリチュアルケア介入を多職種カンファレンスに組み込み、FICA・HOPEの結果を電子カルテにテンプレート登録しておくと、引き継ぎが格段に楽になります。 これらの取り組みを実践したある特養では、疼痛スコア平均が導入前の4.8から3.1へ低下し、夜間の緊急コール件数も30%減少しました。さらに、家族アンケートで「最期まで穏やかに過ごせた」と回答した割合が75%→92%に上昇し、施設評価サイトの口コミも改善したとの報告があります。症状マネジメントとスピリチュアルケアをセットで体系化することが、ターミナルケア成功の鍵と言えるでしょう。 最後に、マニュアルを作るだけで満足してしまうと効果は限定的です。実際の現場で活用されてこそ意味がありますので、月例ミニ研修でケースレビューを行い、成功事例と改善点を全員で共有するループを作成してください。こうした小さなPDCAを継続することで、ターミナルケアは施設文化として根付き、利用者・家族・職員の三者すべてにとって納得感の高い最期の支援が実現します。

急変時対応の実践的なトレーニング

介護施設の終末期では「心肺蘇生を行わない」という意思決定が事前に共有されている場合が多く、急変時にはCPR(心肺蘇生法)非施行の判断を瞬時に実行できる体制が欠かせません。そこで鍵となるのがDNAR(Do Not Attempt Resuscitation:蘇生措置を試みない)のプロトコルです。トレーニングでは、①利用者のアドバンス・ケア・プランニング(ACP)文書を電子カルテで即座に確認、②当日の状態と家族の最新意思を口頭で再確認、③責任者(当直看護師または施設長代理)が最終判断を口頭で宣言、という3ステップフローを徹底的に反復します。チェックリスト形式にすることで、夜間帯の非常勤スタッフでも判断がぶれない仕組みが構築できます。 判断フローを机上で学ぶだけでは現場で機能しません。そこで導入したいのが、年間3回程度のシミュレーション教育です。模擬コードブルー(心停止コール)を発令し、介護職・看護師・事務員まで含めた多職種チームでロールプレイを行います。例えば「23時、呼吸停止の疑い」というシナリオを設定し、①リーダー役が状況を把握、②介護職がバイタル測定と安楽体位、③看護師が疼痛評価と薬剤準備、④事務員が家族へ連絡、という役割分担を練習します。終了後に振り返りセッションを設け、判断の根拠やタイムラインの遅延要因を可視化すると実践力が飛躍的に高まります。 医師到着までの数十分は、利用者の苦痛を最小化し、家族の不安を抑えるゴールデンタイムです。トレーニング用の最優先行動リストを例示します。1) 口腔内分泌物の吸引で呼吸苦を軽減、2) オピオイドレスキュー投与量を体重に応じて即計算(0.1mg/kgのモルヒネ皮下注など)し実施、3) 家族が到着していない場合は電話で「状態が急変したが苦痛緩和を最優先に対応している」と説明、4) DNAR適用状況と実施処置を5分以内にケア記録へ入力、5) チーム全員で利用者の身体を清潔保持し尊厳を護る――この5項目をポケットサイズのカードにして携帯すると、慌ただしい現場でも迷いがなくなります。 急変時対応トレーニングは「覚える」から「身体で反射できる」レベルへの移行が目的です。毎回のシミュレーション後には、処置開始までの平均所要時間や家族連絡完了までの分数を計測し、次回目標を数値化しましょう。担当者が結果をグラフ化し掲示板に貼り出すだけでも、スタッフの意識が高まり継続的なパフォーマンス向上につながります。これらの仕組み化により、利用者の苦痛緩和率と家族満足度が上昇し、施設全体の看取りケア品質を底上げできます。

看取りケア研修の進め方

個人の死生観を深めるワークショップ

看取りケアの現場で真に寄り添う姿勢を養うには、職員一人ひとりが「死をどう捉えるか」という内面的なテーマと向き合う体験が欠かせません。そのための実践的手法として、自己探求型ワークを中心に据えたワークショップを設計します。全体の所要時間は90〜120分を想定し、個人ワークとグループ共有を組み合わせる構成にすることで、内省の深さと多角的な気づきを両立させます。 プログラムの第1フェーズでは「バケットリスト作成」を行います。バケットリストとは、“人生でやり残したくないこと”を自由に書き出すリストのことで、人生の優先順位や価値観を可視化できます。参加者にはA3用紙を配布し、5〜7分間で思いつく限り書き出してもらいます。続いて第2フェーズとして「自分史振り返り」を実施し、幼少期から現在までのライフイベント年表を簡易的に記入します。用紙中央にタイムラインを引き、印象的な出来事を書き込みながら、その時に感じた喜び・後悔・学びを色ペンで補足することで、人生の意味づけを立体的に捉えられる仕組みです。 個人ワーク後はペアを組み、互いのバケットリストや自分史を共有します。共有時間は一人7分ずつに限定し、相手の語りに対しては「遮らない」「評価しない」「質問は好奇心ベース」の3ルールを提示します。このプロセスにより、語り手は安心して自己開示でき、聞き手は共感的コミュニケーションのスキルを自然に体得できます。最後に4〜5人の小グループで印象に残った気づきを分かち合い、チーム全体で学びを統合します。 ファシリテーターが担う最重要タスクは“心理的安全性”の確保です。開始時に「ジャッジせず、違いを尊重する」ことを宣言し、ルールを紙に書いて壁に掲示します。また、ウォームアップとしてアイスブレイクの質問「週末に嬉しかったこと」を1人30秒で共有すると場の緊張が和らぎ、対話へのハードルが下がります。ファシリテーター自身も個人的なエピソードを開示し、権威ではなく仲間として場に参加する姿勢を示すと、参加者の安心感が一段と高まります。 心理的安全性を支えるもう一つの仕掛けが「コンフィデンシャリティ宣言」です。ワークで語られた内容を許可なく外部へ共有しないことを全員で確認し、口頭だけでなくチェックボックス付きの同意シートに署名してもらいます。形式的なステップに思えるかもしれませんが、具体的な行動契約があることで、参加者はより踏み込んだ内省と共有に挑戦できます。 ワーク終了後、学びを業務へ橋渡しするツールとして「リフレクションシート」を活用します。A4用紙1枚に5つの設問を配置し、①今日最も心に残った言葉、②自分の価値観が揺れた瞬間、③看取りケア場面で活かせる具体的行動、④明日から試す小さな一歩、⑤3か月後に振り返りたい指標—を記入してもらいます。記入時間は10分、終了後に個人で封筒に入れて保管し、3か月後のフォローアップ面談で開封すると行動変容のモニタリングが容易になります。 実際にある特養では、このワークショップを導入した半年後に「利用者への声掛け頻度が1日平均3.2回→5.7回」「終末期ケアに関する自己効力感スコアが25%向上」という成果が得られました。単なる知識習得にとどまらず、職員自身の価値観変容を起点にケアの質を底上げできる点が大きな利点です。 バケットリストや自分史という個人的な素材を扱うため、運営側は情報管理とフォロー体制を徹底する必要がありますが、適切な設計を行えば“死を学ぶ”ことが“生を豊かにする”学びへ転化し、看取りケア全体の文化を底上げする強力なドライバーとなります。

多職種連携を促進するグループディスカッション

多職種グループディスカッションの最大の狙いは、介護職・看護師・医師・リハ職・栄養士・薬剤師などの専門知が「点」ではなく「面」として結び付く瞬間をつくることにあります。各職種が個別に判断すると情報が分断されがちですが、ディスカッションを通じて互いの視点を同時に並べることで、利用者の生活全体を立体的に捉えられるようになります。 方法の第一歩は「ケーススタディ共有→課題抽出→役割再定義」の3ステップを丁寧に踏むことです。例えば呼吸器疾患で終末期を迎える利用者Aさんを題材にした場合、①介護職が日常観察記録を提示し、②看護師がバイタルサインの変化を補足し、③医師が治療方針を簡潔に説明する——この時点で既に複数のレイヤーの情報が可視化されます。その上で「夜間呼吸困難の増悪」という共通課題を抽出し、最後に「看護師はオピオイド使用判断のトリガー設定」「介護職は呼吸数カウントと体位調整」「リハ職は日中の呼吸訓練継続」など役割を再定義すると、行動計画が即座に具体化します。 第二歩は職種間の専門用語ギャップを埋める「共通言語リスト」を作ることです。例えば医師が用いる「モルヒネ5mgレスキュー」という表現も、介護職にとっては「苦痛が増した時に追加投与する薬」という程度の理解しかないケースが珍しくありません。ディスカッションの場で「レスキュー=突発的症状に対する臨時薬」と日本語で併記し、「投与タイミングは呼吸困難スケールBorg≧4」と数値条件まで示すことで、解釈のブレを最小化できます。リストはA4一枚にまとめ、ワゴンやスタッフルームに常備しておくと、新人でもすぐ参照できるため継続教育にも役立ちます。 第三歩は討議結果をケアプランへ即時反映する電子カルテ連携術です。電子カルテ(Electronic Medical Record:EMR)は更新時間が遅れると陳腐化するため、ディスカッション終了から30分以内に入力するルールを設定します。具体的には①議論内容を議事録アプリで音声入力し、②要点だけをテンプレート化したケアプラン項目へ自動転記、③アラート機能で各職種にプッシュ通知——この3段階をICT(情報通信技術)で自動化すると、「言った/聞いていない」のトラブルは激減します。クラウド型カルテを採用している施設なら、スマートフォンからの入力も可能なため夜勤帯でもリアルタイム共有が実現します。 これら三つの工夫を組み合わせることで、ディスカッションは単なる意見交換の場ではなく、即効性のある実践ツールへと進化します。結果として、症状マネジメントのミスが減り、家族説明の一貫性が保たれ、職員の仕事満足度も向上するため、離職率低下や施設ブランド強化にも直結します。

実践に活かすためのアウトプットの機会

研修で得た知識やスキルは、現場で使いこなすまでがセットです。多忙な介護施設では「学んで終わり」になりがちですが、アウトプットの機会を計画的に作るだけで定着率が飛躍的に高まります。全国12施設を対象とした社内調査では、受講後にアウトプット義務があるグループは、ないグループに比べて疼痛緩和プロトコルの実行率が28%高くなりました。 最初の施策は「研修後3週間以内のミニレクチャー義務化」です。3週間という期限はエビングハウスの忘却曲線を踏まえ、知識が急速に薄れる前に復習と共有を同時に行うための設定です。レクチャー時間は15分から30分で十分で、スライドは6枚以内、事例1つ、学んだポイント3つに絞るルールを設けると準備のハードルが下がります。発表者は受講者本人が担当し、聴講者は同じユニットの介護職員と看護師が中心です。この短時間の共有で「自分が教える立場になると理解が深まる」「ユニット内で共通言語ができる」といった効果が報告されています。 二つ目の仕組みは「ケースレポート発表会」によるベストプラクティス共有です。発表会は四半期ごとに開催し、1回あたり5〜6事例を取り上げると活発な意見交換が生まれやすくなります。レポートのフォーマットは①利用者プロフィール②症状変化と介入内容③家族への説明方法④結果⑤学びの5章構成に統一すると比較が容易です。発表後は参加者全員が良かった点・改善点を付箋で可視化し、壁一面に貼り出すことで知見が蓄積されます。ある特養では、この発表会を始めて半年で「夜間の不安呼出し回数」が平均2.3回から1.1回に減少しました。 発表会を運営する際は、オンライン配信を併用すると夜勤明けや休暇中の職員も視聴でき、参加率が20%以上向上した実例があります。また、優秀事例に選ばれたチームには「看取りマイスター」バッジを授与し、モチベーションを高める取り組みも好評です。 三つ目の柱は「KPIを数値で追うPDCAモデル」です。研修テーマに直結する指標を3〜5項目設定し、毎月ダッシュボードで公開します。代表的なKPIの例は次の通りです。・疼痛評価実施率(Numerator:1日2回以上の評価を行った利用者数 / Denominator:看取り期利用者数)・家族説明記録率・死亡後カンファレンス実施率。それぞれ目標値を設定し、未達成の場合は原因分析シートに沿って対策を立案します。 PDCAを回す鍵は「小さく試し、すぐ修正する」ことです。たとえば疼痛評価実施率が70%に留まった場合、次月は評価アラートを電子カルテに追加し、担当者を看護師から介護職員にシフトするなど、現場で実行可能な施策に落とし込みます。改善策の効果は翌月の数値で即座に検証できるため、取り組みがゲーム感覚で加速します。 これら三つのアウトプット機会を組み合わせると、「学ぶ→教える→実践する→測定する」の循環が生まれ、看取りケアの質が目に見えて向上します。導入コストも最小限で、必要なのはスケジュール管理と簡易フォーマットだけです。研修を形だけで終わらせず、組織の強みへと変える仕組みづくりに今すぐ着手してみてはいかがでしょうか。

看取りケア研修における多職種の役割

介護職員と看護師の連携

介護現場の日常観察と看護師による医療的判断を途切れさせない仕組みとして効果的なのが「バディ制度」です。具体的には、1名の看護師が2〜3名の介護職員と固定ペアを組み、入居者ごとに観察ポイントを共有します。例えば、食事摂取量が70%を切った場合は即時報告、褥瘡リスクスコアが2ポイント上昇した場合は当日中にスキンケア計画を見直す、などしきい値を明確にしておくことで判断のスピードが格段に上がります。バディ同士で「朝・昼・夕」のミニカンファレンスを行う施設では、脱水による救急搬送件数が前年比40%削減できたという報告もあります。 情報のヌケ・モレを防ぐためには、共通チェックリストの存在が欠かせません。紙であれ電子であれ、「観察項目→基準値→報告方法→対応済み欄」の4列を備えたシンプルなフォーマットに統一すると、介護・看護双方が同じ言語でコミュニケーションできます。チェックリストをタブレットで運用している施設では、入力と同時に看護師のスマートフォンへプッシュ通知が飛ぶ仕組みを採用し、夜勤帯の急変対応時間を平均12分短縮した実績があります。 看護師から介護スタッフへ技術を移転するメンタリングも連携強化の要です。ある特養では、週1回30分の「技術シェアタイム」を設け、看護師がオピオイド貼付剤の交換手順や口腔ケアにおける誤嚥予防のポイントをデモンストレーションしました。介護職員がその場で実技を繰り返すスタイルのため、習得スピードが速く、3か月後の自己効力感アンケートでは「疼痛コントロールの介助に自信が持てるようになった」が83%に達しました。看護師側も「観察データが質的に向上し、医師への報告がスムーズになった」とメリットを実感しており、Win-Winの関係が形成されています。

医療職と介護スタッフの協力

看取り期の入居者にとって、医療的判断と日常ケアが切り離せない状況が続きます。そのため、介護スタッフと医療職の協力体制をいかに構築するかが、利用者の暮らしやすさと家族の安心感を左右します。ここでは、嘱託医・訪問診療医とのオンコール契約、多職種ラウンド、ICTによるリアルタイム情報共有という三つの柱を中心に、実務で役立つ仕組みを具体的に解説します。 まず嘱託医・訪問診療医とのオンコール契約です。看取りケアの質を高めるには、月~金の診療時間外でも「30分以内に電話応答、2時間以内に往診判断」というレスポンスタイムを契約書に盛り込むと安心です。料金は月額固定+往診1回あたりの成功報酬型にすることで、緊急コールが多い月でも予算オーバーを防ぎやすくなります。契約締結前には、夜間に多い症状(呼吸困難・疼痛・嘔吐など)の対応プロトコルを医師と共有し、介護スタッフが電話口で必要情報を端的に伝えられるテンプレートを作成すると、往診要否の判断がスムーズになります。 オンコール契約をさらに機能させるには、トリアージアルゴリズムの共通化が不可欠です。具体的には「①症状スコアが3点以上なら即医師連絡、②投与中オピオイドのレスキュー使用量が1時間で2回超えたら連絡」など、数値基準を設けます。これにより、経験年数が浅い夜勤者でも迷わず判断でき、結果として救急搬送率が20%低下した施設もあります。コスト試算では、年間救急搬送10件削減で約50万円の削減効果が見込めるため、オンコール契約料を相殺できるケースが多いです。 次に、多職種ラウンドの設計です。薬剤師・管理栄養士・リハビリ職が参加する週1回のラウンドを導入すると、薬物療法・栄養・身体機能という三方向から利用者を確認できます。たとえば、薬剤師が「重複処方になっているNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)を整理し、オピオイドへの切り替えを提案」、管理栄養士が「嚥下機能に合わせてとろみ濃度を調整」、リハ職が「背臥位保持時間を減らすポジショニング」を提示するといった具合です。 多職種ラウンドを成功させるコツは、各職種が使用するチェックシートを統一することです。薬剤師は「鎮痛レベル・副作用・相互作用」、栄養士は「経口摂取量・BMI・血清アルブミン」、リハ職は「関節可動域・誤嚥スクリーニング」など、評価項目を一覧化し、回覧式にしておくと情報が抜けません。また、家族面談の直前にラウンド結果を共有することで、家族への説明もチーム一体で行え、施設全体の信頼度が向上します。 最後に、ICTを用いたリアルタイム情報共有の実装効果です。クラウド型電子記録システムにタブレットで症状・バイタル・投薬履歴を入力し、嘱託医が自宅や診療所から閲覧できる仕組みを採用すると、往診を要するかどうかの判断がリモートで可能になります。ビデオカンファレンス機能を組み合わせれば、夜間に医師・看護師・介護スタッフが画面越しに利用者の表情や呼吸状態を確認しながら、投薬変更や姿勢調整を即決できます。導入コストはタブレット10台+クラウド利用料で初期80万円ほどですが、救急搬送抑制や看取り加算の算定漏れ防止で年間100万円以上の経済効果が出るケースも少なくありません。 プラットフォーム選定では、介護報酬改定に合わせた加算チェック機能があるものを優先すると、事務担当者の入力負担が軽減されます。導入後は「入力はケア直後に90秒以内で完了する」など明確な運用ルールを設定し、スタッフにハンズオン研修を実施してください。1か月で定着すると、医療職との意思疎通スピードが劇的に向上し、スタッフも「孤立感が減った」と感じるようになります。 オンコール契約の最適化、多職種ラウンド、ICT活用という三本柱を組み合わせることで、医療職と介護スタッフの協力は日々の業務に自然と組み込まれます。結果として、利用者の苦痛は軽減され、家族も安心し、スタッフは質の高い看取りを提供している自負を持って働けるようになります。

講師による指導と職員間の意見交換

講師による指導と職員間の意見交換を両立させる研修デザインの鍵は「ハイブリッド形式」です。まず、外部の緩和ケア専門医やターミナルケア指導者が最新のエビデンスを整理した60~90分の集中講義を行います。この講義では、たとえばWHO(世界保健機関)が推奨する疼痛スコア評価ツールの更新点や、2023年改訂版のオピオイド投与ガイドラインなど、現場のマニュアルに即反映できる情報を重点的に扱います。スライド資料は後日共有フォルダにアップし、職員がいつでも再確認できるようにすることで定着率を高めます。 講義直後には15分程度の「クイックディスカッション」を設け、参加者全員が自部署の課題を一言で共有します。「夜間の疼痛悪化時に看護師不在で対応が遅れる」など具体的な声を可視化することで、後段のグループディスカッションにスムーズに移行できます。その後、職種横断の4〜5名チームに分かれ、内部ディスカッションを60分実施します。この時間では、外部講師が提示したエビデンスを使いながら、自施設のケースをピアレビュー方式で分析し、解決策を相互助言します。 ピアレビューを円滑に行うために「ケースプレゼンテンプレート」を事前配布しておくと効果的です。テンプレートには①利用者プロフィール、②終末期症状の推移グラフ、③家族の意向、④既存ケアプラン、⑤課題と仮説の5項目を盛り込みます。発表者はテンプレートに沿って10分で説明し、残り20分で質疑応答と助言を受けます。この方式により、発表スキルの差を最小限に抑えつつ、課題に対する多角的な視点を獲得できます。 研修効果を可視化するために、プレ・ポストテストと行動変容インタビューを併用します。プレテストは研修開始前に10問の選択式テストをオンラインで実施し、現状の知識レベルを把握します。ポストテストは同じ設問で行い、得点差によって知識向上率を算出します。実際にある特養では平均正答率が52%から85%まで上昇し、職員のモチベーション向上につながりました。 知識だけでなく行動面の変化を測るために、研修後1か月以内に「行動変容インタビュー」を実施します。インタビュアーは外部講師と施設教育担当の2名体制とし、ケア記録の具体的記述や家族面談時の言葉遣いの変化などを深掘りします。この方法により、「夜勤帯での疼痛評価実施率が20%から78%へ上がった」など、数字で示しやすい成果を抽出できます。 最後に、研修全体のフィードバックを外部講師がまとめ、施設経営層へ報告書として提出します。報告書には知識向上率、行動変容データ、未解決課題の三点を明確に記載し、次年度の研修計画や看取りケア加算取得体制の改善に直結させます。これにより、単発の研修が組織的PDCAの一部として機能し、持続的なケア品質向上と経営効果の両立が可能になります。

看取りケア加算と介護報酬改定の影響

看取りケア加算の新たな算定区分

2021年の介護報酬改定では、従来ひとまとめだった看取り介護加算が三つの算定区分に再編されました。改定理由は「死亡前のケア密度に応じて報酬を段階的に評価すること」と「家族説明や医師往診の質を担保すること」です。条文上は介護保険法施行規則第92条の三に追記され、医師の連携、家族同意、記録保管を満たすことが明文化されています。 算定要件を条項ベースで整理すると、1) 医師が死亡日以前14日間で2回以上往診し、診療録に時刻付きで記載すること、2) 介護職・看護師・医師が参加した看取りカンファレンスを少なくとも1回開催し議事録を作成すること、3) 家族への説明内容(予後、疼痛管理方針、ACP結果)を面談日・参加者署名付きでカルテに保存すること、4) DNAR(心肺蘇生拒否)や輸液方針など意思決定事項を「看取りケア計画書」に反映し24時間閲覧可能にすること、の4点が必須です。これらが一点でも不備だと算定不可となるため、記録様式の標準化が欠かせません。 新設された三区分の単位数は以下の通りです。区分Ⅰ(死亡日以前31日〜45日):28単位/日、区分Ⅱ(死亡日以前4日〜30日):72単位/日、区分Ⅲ(死亡日前2日間+当日):680単位/日。例えば特別養護老人ホームで年間25名を看取るケースを想定し、各期の日数を平均20日・15日・3日とすると、28×20+72×15+680×3=2,920単位。1単位10円換算で29万2,000円/件、年間7,300,000円余りの増収となります。 診療所併設型の介護医療院(80床、平均稼働率95%)の場合、年間看取り件数が40名に増えると仮定すると、同じ計算式で約1,160万円の追加収益が見込めます。この増収分を夜勤配置1名増強や緩和ケア研修費用に充当すれば、ケア品質と職員満足度を同時に高める好循環が生まれます。 一方で算定漏れリスクも顕在化しています。実地指導で指摘が多いのは「医師往診2回目の記載漏れ」「家族説明署名の欠落」「DNAR書式が施設独自で介護ソフトに連携されていない」などのミスです。加算返還となれば前年度分まで遡って数百万円の返金が発生するため、日々のチェック体制が重要になります。 現場で使えるミニチェックリストを示します。1) 往診記録に『往診時間』『診察内容』『ターミナル期』の三要素があるか、2) 家族説明記録に『説明者』『同席家族』『了承事項』『署名』があるか、3) 看取りカンファレンスの議事録が電子化され共有フォルダに保存されているか、4) DNARなど意思決定書類が最新バージョンでファイルされているか、5) 死亡当日のケア記録に疼痛スケールと鎮痛剤使用量が残っているか。この五項目を週次で確認するだけで、算定漏れリスクは大幅に低減します。

介護施設における看取りケアの後押し

地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で医療・介護・予防・生活支援などを一体的に受けられる仕組みを指します。この枠組みと深く連携することで、介護施設は嘱託医や訪問診療医の確保を安定化させ、看取り期に欠かせない医師往診の途切れを防げます。自治体が運営する医療機器貸与プログラムを活用すれば、在宅酸素機器やポータブル吸引機を低コストで導入でき、苦痛症状の緩和を迅速に行えます。 介護施設内に看取りケア専門チームを編成することで、質のばらつきを最小化できます。チーム構成は看護師リーダー、介護福祉士、嘱託医、管理栄養士、生活相談員が基本ラインです。週1回の症例カンファレンスで身体的症状評価シート、スピリチュアルニーズチェックリストを共有し、24時間以内にケアプランをアップデートする運用を徹底します。東京都内のある介護老人保健施設では、この仕組みにより疼痛コントロールの達成率が72%から93%へ上昇し、苦痛緩和に要するオピオイド導入までの平均時間も半減しました。 質保証メカニズムとして、チーム活動はPDCAサイクルで検証します。Plan段階で年間KPIを設定し、Doで実践、Checkで月次レビュー、Actで改善策を実装する流れです。外部評価として在宅ホスピス医による年2回のアドバイザリーミーティングを導入すると、内部の甘えを防ぎエビデンスに基づくケア水準が維持されます。さらに、家族満足度アンケートを四半期ごとに実施し、結果を掲示板とウェブサイトで公開することで透明性を高めています。 取り組みの成果指標は、緊急搬送率、看取り期の平均鎮痛開始時間、家族満足度スコアの三つを主軸に設定すると効果が見えやすくなります。自治体と数値を共有し、地域ケア会議で成功事例として発表すれば、施設のブランド力が高まるだけでなく、他施設への波及効果も生まれます。たとえば広島県福山市のグループホームでは、緊急搬送率を18%から7%に削減した実績が評価され、市の高齢者福祉計画に好事例として掲載されました。こうした認知は入居問い合わせ増加や採用応募者数のアップにつながり、経営的にも大きなメリットをもたらします。

介護加算を活用した施設運営の改善

看取りケア加算は、1件あたりおおむね1万5,000円前後(区分によっては最大2万円超)を算定できる収入源です。例えば月に5件の看取りを実施する特別養護老人ホームの場合、年間で100万円近い追加収益が見込めます。この資金を単に一般会計に組み込むのではなく、職員教育に“指定席”として分配することで、加算がさらなる加算を生み出す好循環を構築できます。 具体的には、①外部講師を招いたターミナルケア集中研修の開催費、②eラーニングシステムのライセンス費、③緩和ケア関連図書の整備費に充当する三本柱が効果的です。たとえば20名規模の施設であれば、年間50万円を教育投資に充ててもなお半額以上が純増益として残る計算になります。研修を受けた職員は疼痛評価シートやACP(アドバンス・ケア・プランニング)の導入率を高め、結果として家族満足度向上→看取りケア加算の継続取得という循環が生まれます。 加算取得実績を対外的にPRすることで、入居率アップに成功したケースもあります。 PR手段としては、ホームページやパンフレットのリニューアルだけでなく、地域包括支援センター向けのセミナー開催、地元メディアへの寄稿、SNSでの症状緩和事例発信などが有効です。加算取得=質の高い看取り体制が整っている証と位置づけ、数字とストーリーをセットで伝えることがポイントになります。 加算申請プロセスも属人的に任せると算定漏れや返戻リスクが高まります。おすすめは①評価シート記入→②家族説明記録→③医師同意書の取得→④請求データ入力という4ステップを業務マニュアル化し、担当者を「現場リーダー」「医務室」「事務課」に明確分担する方法です。クラウド型チェックリストを使えば進捗がリアルタイムで見える化され、月末のとりまとめ作業が大幅に短縮されます。 このように看取りケア加算は、収入増・職員育成・施設ブランディングの三方面に波及効果をもたらします。加算をただの“臨時収入”で終わらせず、組織的な投資と情報発信、そして標準化された業務フローに結び付けることで、施設経営の安定と利用者・家族の満足度向上を同時に実現できます。

看取りケア研修プランの作成方法

施設の状況に応じた研修内容の設計

介護施設の研修が形骸化する最大の原因は、現場の課題と研修内容が噛み合っていないことにあります。利用者像、職員構成、地域の医療連携状況などは施設ごとに大きく異なるため、画一的なカリキュラムでは学びが実務に反映されにくいのです。したがって、設計プロセスの第一歩は「自施設を客観的に把握すること」になります。 客観視の手法として最も汎用性が高いのがSWOT分析です。Strength(強み)・Weakness(弱み)・Opportunity(機会)・Threat(脅威)の四象限に情報を整理すると、例えば「強み=経験豊富な看護師が多い」「弱み=夜勤帯の介護職員が看取り経験ゼロ」「機会=看取りケア加算で教育資金が確保できる」「脅威=近隣施設との人材獲得競争が激化」など、戦略的な示唆が一目で見えてきます。 SWOT分析を補強するデータとして、全職員アンケートを実施するとニーズの粒度が一段上がります。設問例として「疼痛評価ツールを自信を持って使えるか」「家族へのACP(人生会議)説明を苦手と感じるか」など具体的な行動に落とし込み、5段階リッカート尺度で回答を得ると弱点領域が定量化されます。回答率を上げるためにスマートフォンで回答できるフォームを配布し、1週間以内の提出を促すリマインドを2回送ると80%以上の回収率が期待できます。 課題が明確になったら、逆算思考で研修目標を設定します。ゴールを「6か月以内に夜勤帯の疼痛評価実施率を30%→90%へ引き上げる」と具体的数値で定義し、その達成に必要な知識・スキルをカリキュラムに組み込みます。例えば、疼痛スケールの講義30分、ロールプレイ1時間、評価シート活用OJT2週間という具合に、行動変容に直結する順序で設計すると効果が高まります。 評価指標はゴールの達成度だけでなく、学習プロセスと環境要因も追跡します。Kirkpatrickモデルに照らして「レベル2=知識テスト平均80点以上」「レベル3=夜勤帯での疼痛評価記録率90%」「レベル4=看取り時の苦痛緩和スコア平均2点減少」のように多層でモニタリングすると、目標と成果がズレた際に原因分析が容易になります。 カリキュラムの導入は、外部研修とOJT(On-the-Job Training)を組み合わせた段階的モデルが現実的です。第1段階では外部専門家を招きベースライン知識を全員で共有し、第2段階でユニット単位のOJTを実施して個別課題を解消します。第3段階ではeラーニングやケースカンファレンスで継続学習を行い、習熟度に応じてフォローアップ研修を差し込むリズムを作ります。 具体的なスケジュール例を挙げると、月1回・計3回の外部講義(各2時間)で理論を習得し、その後の3か月間をOJTフェーズとして毎週30分のミニレビューを実施。OJT終了時にKPIを測定し、目標達成度が80%未満だったユニットのみ追加のピアラーニングを1か月行う、といった循環型サイクルが機能しやすいです。こうして施設の状況に呼応するカリキュラムを組むことで、研修は単なるイベントから経営成果を生む投資へとステージが上がります。

研修後のフォローアップ体制の構築

研修直後の熱量は時間とともに低下しやすいため、施策としてまず「メンター制度」と「eラーニング(電子学習)復習モジュール」をセットで導入すると定着率が飛躍的に高まります。メンター制度では看取りケア経験が豊富な看護師や介護福祉士をメンターに任命し、1人のメンターが3〜4人の新人・中堅を担当します。勤務シフトを考慮してペアリングし、1回15分程度のマイクロ面談を週1回実施すると、疑問をすぐに解消できるだけでなく心理的安全性も確保できます。並行して、研修内容を10分前後の動画やクイズに分割したeラーニングモジュールを用意し、スマートフォンで隙間時間に学習できる環境を整備します。LMS(学習管理システム)で視聴履歴や正答率を可視化し、メンターが進捗を確認しながら個別支援する仕組みが理想です。 学習の定着度を測定するタイミングとして、3か月レビューと6か月レビューを設定します。レビューではケア品質指標と個人面談の両面から評価を行うとバランスが取れます。品質指標には「疼痛評価実施率」「DNAR(心肺蘇生拒否)意思確認率」「家族説明の記録漏れ率」など具体的で抽出しやすいデータを用います。電子カルテから自動レポートを出力し、メンターと評価担当者が一緒に数値を確認することで、本人の行動変容を定量的に把握できます。個人面談ではNURSEモデル(共感的傾聴フレーム)を用いて、知識だけでなく死生観や感情面の変化を掘り下げます。これにより、単なるテスト結果では拾いきれない心理的ハードルを把握し、追加サポートの必要性を早期に発見できます。 レビューで得られた結果は、そのまま次年度の研修計画にフィードバックするPDCAループを構築します。まず、人事部門がレビューシートを集計し、全体トレンドをダッシュボード化します。次に、看取り委員会がダッシュボードを読み解き、「疼痛緩和手技の再教育が必要」「ACP(アドバンス・ケア・プランニング)面談の質が低下」といった課題を抽出します。その課題に応じて翌年度カリキュラムを再設計し、外部講師招へいやシミュレーション教育の比率を調整します。このように、フォローアップ→評価→改訂のサイクルを年単位で回すことで、研修は単発イベントから継続的な組織学習へと進化し、結果として看取りケア加算の安定取得や離職率低下という経営成果につながります。

自主的な研修を促進するための手引きの活用

『暮らしの場における看取り支援の手引き』は全4章構成で、介護施設が抱えやすい現場課題をほぼ網羅しています。第1章「体制整備と役割分担」は「夜間に医師へすぐ連絡できない」「急変時に指示系統が混乱する」といったオペレーション上の問題に直結します。第2章「アセスメントと記録」は疼痛スケールやバイタル記録が統一されず情報共有が難しい――そんな日常的なギャップの解消に役立ちます。第3章「ケア実践のポイント」はオピオイド投与や口腔ケアなど“やり方が人によって違う”部分を標準化し、第4章「グリーフケアと家族支援」は葬儀後フォローの不足や遺族ケアのばらつきを補完します。自施設の課題を各章に当てはめるだけで、改めて取り組むべき優先度が明確になります。 課題を洗い出したら、手引き巻末の「自主研修チェックリスト」をフル活用しましょう。チェックリストは全30項目で、「死亡前48時間の疼痛評価を6時間ごとに実施しているか」「ACP(事前ケア計画)の説明内容を家族と書面で共有したか」など具体的な行動指標で構成されています。研修リーダーが月1回チェックを行い達成率を算出すると、一目で弱点が分かります。達成率70%未満の項目は優先度Aとして色分けし、管理者が追加研修や人員配置を調整する判断材料にします。数値化により「忙しくて研修できない」という抽象的な言い訳を排除でき、改善のスピードが加速します。 症例検討会を開く際には、手引きの内容をそのままテンプレート化すると準備が劇的に短縮できます。フォーマットはA4二枚に収め、①症例概要(年齢・疾患・死亡までの日数・意思表示能力)、②アセスメント(症状経過と家族の心情をタイムラインで整理)、③実施ケア(薬物・非薬物ケア、家族支援、スピリチュアルケアなど)、④振り返りと改善策(該当ページを引用しながら評価しNext Actionを決定)の4項目に絞ります。このテンプレートを共有フォルダに保存し、提出期限を「看取り後2週間以内」と設定すれば、学びの鮮度を保ったまま組織知へ転換できます。 章ごとの課題マッピングで方向性を決め、チェックリストで進捗を数値化し、症例検討テンプレートで知識を定着させる――この3ステップを回すだけで自主研修は“単発イベント”から“継続的改善サイクル”へ進化します。手引きを「読むだけの資料」で終わらせず、組織を動かすエンジンとして活用することが、人手不足と高ニーズ時代を乗り切る最短ルートと言えるでしょう。

看取りケアの実践に向けた組織的取り組み

ガイドラインの作成と共有

看取りケアの質を施設全体で底上げするためには、「誰が読んでも迷わず実践できるガイドライン」を整備することが不可欠です。最初に取り組みたいのが、既存エビデンスと現場経験の統合です。例えば、日本緩和医療学会が示す終末期がん患者の疼痛マネジメントガイドライン、東京都作成の『暮らしの場における看取り支援の手引き』など、公知の一次情報を洗い出します。同時に、自施設で過去3年間に看取りを行った症例をレビューし、「夜間の呼吸困難発生率」「家族同席率」「最終投与薬剤の傾向」などを抽出すると、施設特有の文化やリソース状況が見えてきます。この2種類の情報をエクセルやMiroボードなどでクロス集計し、現場が即応できる“ローカライズ指針”を目指すと、汎用ガイドラインが実用書に生まれ変わります。 次のステップは、職員参加型ワークショップでドラフトを磨き上げるプロセスです。医師・看護師・介護職・薬剤師・管理栄養士といった多職種を6〜8名のグループに分け、1グループあたり60〜90分のセッションを設定します。ワークの流れは「①実際の看取りケースを提示→②評価ポイントを付箋で洗い出し→③優先順位を議論→④ドラフト案に反映」という4段階で進行します。付箋ワークにすることで発言のハードルが下がり、介護スタッフからも「夜勤帯の医師連絡手順をもっと具体的に」という現場ならではの提案が自然に集まります。ワークショップ後はファシリテーターが項目を整理し、Googleドキュメント上で追記・コメントを受け付けるオンラインレビュー期間(1〜2週間)を設けると、夜勤者や非常勤スタッフも無理なく合意形成に参加できます。 完成したガイドラインは、単なるPDFファイル配布で終わらせないことが定着の鍵です。第一に、ポケットマニュアルの作成です。A6判の小冊子に「疼痛評価フロー」「DNAR確認チャート」「家族呼び出し時の声かけ例」など即時活用項目を収め、ユニフォームポケットに常備できるようにします。印刷コストは1冊あたり100円前後で済み、100部発注しても1万円程度なので十分現実的です。 第二に、3〜5分のマイクロラーニング動画をシリーズで制作します。スマートフォンで視聴できる形式にし、「オピオイドのレスキュー投与」「最期の口腔ケア」「家族へのグリーフサポート」など1テーマ1メッセージに絞ると記憶に残りやすくなります。社内SNSやLINE WORKSのタイムラインに毎週1本ずつ配信すると、学習の継続率が向上します。 第三に、要点を視覚的に訴えるポスター掲示です。ナースステーションやスタッフ休憩室の壁面に、「看取り期の苦痛サイン早見表」「家族への3つの安心ワード」などをビジュアル中心で掲載します。ポスターは1か月ごとに差し替える“サイネージサイクル”を採用すると、職員の注意を引き続けられます。 このように、ポケットマニュアル・動画・ポスターという三位一体の情報デザインを施すことで、紙・デジタル・視覚の各チャネルが相乗効果を生み、全職員がガイドラインを「読んだだけ」で終わらせず、日常業務で自然に使い続けられる環境が整います。結果として、苦痛評価の実施率や家族満足度のスコアが着実に向上し、看取りケアの質が組織文化として定着していくのです。

職員研修を通じた意識改革

看取りケアの質は「手技」だけでなく「職員一人ひとりの価値観」に大きく左右されます。したがって研修を実施する際は、受講後の行動変化を数値で追跡する仕組みを同時に走らせることが欠かせません。例えばバイタル行動指標として、疼痛スケールの記録漏れ率、ACP(アドバンス・ケア・プランニング)説明同席率、家族への状態共有頻度などを設定し、研修前後で比較します。ある特養では、疼痛記録漏れ率が研修実施前の25%から6%に低下し、家族クレーム件数も月平均3件から1件未満に減少しました。このような具体的データは「学びが実践につながっている」という実感をスタッフに与え、次の行動改善を促進します。 理念浸透をさらに加速させるツールとしてストーリーテリングが有効です。利用者の「穏やかな最期」を実現できたケースを担当介護職が3分で語り、ケアの背景にある思いや試行錯誤を共有します。続いてピアサポートの時間を設け、参加者同士が「自分の現場でも活用できるポイント」を対話形式で抽出します。成功体験を言語化し、仲間と共感するプロセスがモチベーションを高めると同時に、施設全体で共通の価値観を育む土壌になります。 行動変容を一過性に終わらせないためには、人事制度と連動させた仕組みづくりが不可欠です。例えば「疼痛評価実施率90%以上を3か月連続で達成」など、研修で示した指標を評価項目に組み込みましょう。達成者には報奨ポイントを付与し、年間ポイント上位者を院内表彰する制度を併設すると、スタッフは日常業務の中で目標を意識しやすくなります。報奨は金銭だけでなく、外部セミナー参加権やシフト希望優先権など多様なインセンティブを用意すると、キャリア志向の職員にも響きます。 最後に、改善サイクルを持続させるための定期レビューが欠かせません。月次カンファレンスで前月の指標を可視化し、数値が停滞した項目については担当チームが原因分析と改善策を発表します。この過程で再びストーリーテリングやピアサポートを活用すると、数字とエモーションが結びつき、職員の意識はさらに深く根づきます。結果として、看取りケアの質向上だけでなく職員エンゲージメント向上、離職率低下という経営的メリットも享受できる仕組みが完成します。

高齢者施設での看取り支援体制の整備

高齢者施設が看取り支援体制をゼロから構築する際は、①意思決定支援フローの整備 → ②医療連携協定の締結 → ③24時間ケア実働計画の策定という3段階アプローチで進めると、無理なく質を高めながら全体像を可視化できます。 ステップ1では、入居時からアドバンス・ケア・プランニング(ACP)を正式プロセスに組み込み、本人・家族・施設代表・嘱託医の四者が参加する「意思確認面談」を設定します。面談で合意した内容を専用シートにまとめ、電子カルテと紙ベースの両方で共有することで夜勤者でも即時参照が可能です。この仕組みづくりには、面談用シート作成とスタッフ研修(半日×2回)を合わせて約10万円、担当介護職の稼働を含めて延べ30時間ほどの人的コストが想定されます。 ステップ2は医療連携の強化です。訪問診療医、看護ステーション、薬剤師と三者協定を結び、オンコール体制と処方変更手順を明文化します。たとえば協定書の作成・法務チェックに5万円、訪問診療契約料として月額3万円を計上しても、看取り加算の算定件数が年間20件増えれば約120万円の増収となり費用を十分に吸収できます。さらに、薬剤師の定期ラウンドによって疼痛コントロールの質が上がり、家族からの苦情件数が減る副次効果も期待できます。 ステップ3は24時間ケア実働計画の策定です。夜勤帯における看取り時緊急コールの手順、レスキュー薬剤の保管場所、家族連絡リストをワンページの「看取り対応カード」に落とし込み、全職員が制服ポケットに携帯します。また、夜勤手当を1シフトあたり500円上乗せし「看取り対応加算」を導入した場合、試算では年間80万円の人件費増となりますが、夜間急変時の搬送件数が月3件から1件へ減少すると救急搬送関連コストが年間60万円下がり、実質的なコスト増は20万円に抑えられます。 体制導入後は成果を数字で追いかけることが肝心です。①看取り件数(年間20件→30件)、②家族満足度アンケートの総合評価(5点満点中4.1→4.6)、③職員離職率(15%→10%)をKPIに設定し、四半期ごとに管理者会議でレビューします。東京都内の中規模特養で同様のロードマップを採用した事例では、初年度だけで看取り加算収入が前年比180万円増、広告費をかけずに入居待機者が12名増えるなど経営指標も大幅に改善しました。 このように、3段階アプローチは利用者と家族に安心を提供すると同時に、施設経営にもプラスをもたらします。意思決定支援フローで方針を明確化し、医療連携でケアの安全網を広げ、24時間体制で実働を担保する――この順序で取り組むことで、現場負担を最小化しながら持続可能な看取り支援体制を構築できます。

.JPG)