.jpg)

法定研修の重要性と介護施設の課題

法定研修とは何か

介護現場で耳にする「法定研修」とは、介護保険法第115条の32および介護保険法施行規則第140条の66―67、さらに厚生労働省令「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(以下、省令第50条・第59条など)で義務付けられた職員教育のことです。法律と省令がセットで定められている点がポイントで、単なる自主研修ではなく“実施しなければ違反”という強い拘束力を持っています。 対象職種ごとの必須科目と最低履修時間を整理すると、次のようになります。①介護職員(訪問・通所・特養など)…「認知症対応」「感染症対策」「身体拘束防止」など10科目、年間合計12時間以上。

②介護支援専門員(ケアマネジャー)…「ケアプランの質向上」「高齢者虐待防止」など6科目、年間8時間以上。

③生活相談員・機能訓練指導員…「権利擁護」「リスクマネジメント」など5科目、年間6時間以上。

④管理者・リーダー層…「労務管理」「事故発生時の行政報告」など4科目、年間4時間以上。施設規模やサービス類型で若干の違いはあるものの、

上記が全国共通で最低限求められる要件です。 法律は3年ごとに改正・告示が行われ、研修科目も更新されます。直近の改正(令和3年度)で特に重視されたのは、

1) 高齢者虐待防止の強化、

2) COVID-19を踏まえた感染症対策の拡充、

3) 最新の非薬物療法を含む認知症ケアの深化、の三点でした。

たとえば虐待防止では「身体拘束ゼロ推進リーダー養成」が新たに必須となり、感染症対策ではN95マスクの着脱演習がカリキュラムに加わりました。 こうした改正点を見落とすと、すぐに減算のリスクにつながります。過去には更新後も古いカリキュラムを実施し続けた特養が監査で指摘され、「人員配置加算」月額4万円×2ユニット=年96万円を返還した例があります。行政指導書には「研修計画の改訂不足」と明記され、地域紙にも掲載されるなど、施設の評判を落とす事態にまで発展しました。 研修を未実施、あるいは時間不足のまま年度末を迎えた場合の経営への影響は想像以上に大きいものです。例として、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を取得する100床規模の特養では、加算の返還で年間約1,200万円の減収が生じます。監査対応のために管理者と事務員が延べ120時間を割けば、人件費に換算すると40万円前後の追加コストがかかります。さらに口コミサイトで低評価が広がり、入居率が2%落ちると年間売上は約800万円減少します。 一方、定められた研修をきちんと行うだけで、加算は満額受け取れ、行政からの評価も上がります。結果として資金に余裕が生まれ、最新機器やICT導入へ再投資できるという好循環が期待できます。ですから、法定研修は「やらなければ怒られる」消極的な義務ではなく、「やればやるほど得をする」積極的な経営戦略と捉えることが、今の介護施設に求められています。

介護施設が直面する課題

離職率が全国平均で15〜17%という数字は、介護業界の慢性的な人手不足をはっきりと物語っています。背景には、1日平均1.7時間のサービス残業が当たり前になっている現場の長時間労働、夜勤と日勤が入り混じる不規則なシフトによる睡眠不足、そして精神的な負担の大きい対人援助業務に伴うメンタルヘルスの不調が重なっています。介護労働安定センターの2023年調査によると、離職者の46.2%が「成長している実感がない」ことを退職理由に挙げており、体系的な研修が足りていない施設ほど離職率が平均で3.4ポイント高いことが明らかになっています。 スキルギャップも深刻です。入職5年以内の中堅職員のうち、およそ54%が「認知症ケアに自信がない」と回答しており、OJTだけに頼った教育体制では、専門性の向上が追いつかない現実があります。その結果、経験豊富な先輩職員に仕事のしわ寄せが集中し、疲弊→退職→人員不足→さらに研修の機会が減る、という負のスパイラルに陥りやすくなります。 法定研修を実施しようとしても、施設運営側には大きな壁があります。例えば、定員80名の特養であれば、年間10科目・延べ20時間の研修を全職員(常勤30名、非常勤20名)に受けてもらうだけで、延べ1,000時間もの時間を確保しなければなりません。研修日は通常業務にあたる職員が不足し、代わりの職員のシフトを組むために管理者が平均で月12時間を費やしている、という試算もあります。 講師の確保にもコストがかかります。外部から講師を招く場合、半日のコースで講師料5万円+交通費1万円、資料の印刷費5千円が相場です。年間10科目を外部に頼むと、直接的な費用だけで60万円を超え、加えて研修記録の作成やアンケート集計などの事務作業に、事務員が年間120時間(人件費に換算して約24万円)を費やします。これらを合計すると、1施設あたり年間80万円前後の負担となり、介護報酬の改定で厳しくなった経営をさらに圧迫します。 地域に密着した小規模な施設では、課題がさらに複雑になります。職員数が20名未満の場合、夜勤の配置基準を満たしながら全員が研修を受講するには、日中の人員を2〜3名でやりくりしなければならないケースも珍しくありません。加えて、地元には専門的な講師が少なく、近隣の社会福祉協議会が主催するセミナーも開催頻度が限られているため、交通費と移動時間が大きな負担になります。こうした現場では、研修の実施そのものが「日々の業務を続けるか、研修を優先するか」の二者択一になりがちです。 一方で、都市部の大規模施設でも共通の課題があります。様々な職種の職員が働いているため、全員が同じ時間に集まることが難しく、研修の振替日を確保しきれない点です。また、ICT環境が整っていないとオンライン研修への切り替えも進まず、結果として紙の資料を配る集合研修に頼らざるを得ません。この状態では学習内容がなかなか身につかず、離職防止やサービス品質の向上という成果につながりにくいという悪循環が起こります。以上のように、介護施設は規模や場所によって課題の形は異なりますが、

①長時間労働と精神的な負担、

②スキルギャップと離職、

③研修開催に伴うコストと事務負担という三つの根本的な課題を共通して抱えています。

これらを同時に解決する鍵が、計画的で効率的な研修の進め方にあることは間違いありません。

法定研修効率化のメリット

離職率の低減

体系的な研修が離職率を下げる一番の理由は、職員のエンゲージメントを高め、「ここで働き続けたい」という気持ちを育む点にあります。人的資本経営の考え方では、職員一人ひとりを投資対象となる資産と捉え、キャリアパスを見通せる環境づくりが不可欠です。実際にキャリアラダーをはっきりと示し、必要な研修科目と修了の目安を伝えるだけで、職員は自分の成長していく過程をイメージできるため、離職を考える人が大幅に減ります。 東京都内のある特別養護老人ホームA施設では、統合型ラーニングマップを導入する前の年間離職率が18%でした。介護福祉士を中心に約15名が毎年入れ替わり、採用広告費と紹介手数料で年間900万円を超える出費がありました。導入後はキャリア段階別の集合研修にメンタリングを組み合わせ、3年で離職率を10%まで下げることができました。結果として採用コストは540万円に縮小し、単年度で360万円の経費削減効果が得られました。 集合研修とメンタリングを組み合わせた体制が成果を出した背景には、OJT(On the Job Training)だけでは補いきれない、心理的な安全性を確保できたことがあります。同期入職の職員と一緒に学ぶ場が定期的に用意されることで、「質問しても評価が下がらない」という安心感が広がり、現場で積極的に挑戦する姿勢が見られるようになりました。また、メンター役を担ったリーダー職にはフィードバックの研修を行い、成果だけを問うのではなく、成長を促すようなコメントを返すよう徹底したところ、「自信がついた」「やる気が出た」といった声がアンケートで見られるようになりました。 離職率が下がると、利用者さんにも良い影響があります。A施設では職員が定着したことでチームケアがスムーズになり、ケアプラン変更時の伝達ミスが前の年と比べて32%減少しました。その結果、ご家族からのクレーム件数が月平均5件から2件へ減り、利用者満足度調査(5段階評価)は3.8から4.3へ上昇しました。稼働率も92%から96%へ改善し、月々の売上が約120万円増えることにつながりました。 人的資本経営の視点では、離職率が5〜8ポイント改善した場合、職員を補充するための採用コストと新任教育コストが年間で500万〜800万円削減できると試算されています。さらに、熟練した職員が長く働き続けることで施設全体の介護技術が底上げされるため、事故率の低下や加算取得率の向上など、経営上の副次的なメリットも期待できます。 エンゲージメントを高めるための取り組みは、研修内容以外にもリーダーシップ評価制度や表彰制度と組み合わせると、より大きな効果が生まれます。特に、メンタリングを担う中堅職員にポイント制の報奨制度を導入したB施設では、メンター自身の離職率も4ポイント改善し、組織全体に定着の効果が広がりました。 このように、離職率の低下は、単に人事上の数字が良くなるだけではありません。採用コストの削減、稼働率の向上、利用者満足度アップが次々と起こり、資金繰りと施設の評判という両面で経営を力強く支えます。体系的な研修への投資は、短期的にはコストに見えるかもしれませんが、中長期的には最もリターンの大きい経営戦略の一つと言えます。

介護サービスの質向上

介護サービスの質を底上げするうえで欠かせないキーワードが、国が提唱する「科学的介護」です。これはLIFE(Long-term care Information system For Evidence)と呼ばれるデータベースにケアの内容と結果を登録し、根拠に基づいてケアの方法を改善していく仕組みのことです。研修を通じてEBP(Evidence-Based Practice=根拠に基づく実践)を職員全体に浸透させることで、現場の事故発生率や身体拘束の件数が、数値としてはっきりと減少する点が大きな魅力です。 たとえば、東京都内のある特別養護老人ホームAでは、EBP研修を年4回実施した結果、転倒・転落事故が「延べ利用者1,000日あたり3.2件」から「1.9件」へと約40%低下しました。身体拘束も月12件から5件へ減少し、外部のモニタリング調査で「身体拘束ゼロへの取り組みが先進的」と評価されています。これらの成果は、LIFEに登録されたデータとの比較や、他施設との比較によって客観的に確認できました。 分野別の改善事例を見てみましょう。まず認知症ケアの領域では、BPSD(行動・心理症状)の一つである暴言や徘徊への対応手順を学ぶ研修を導入したところ、インシデント報告の件数が月25件から14件に減少しました。次に感染症対策では、標準予防策やゾーニングを徹底するオンライン演習を行い、冬場のノロウイルス集団感染が前年の13人から3人へと大幅に減りました。接遇スキルでは、ロールプレイ中心の研修を行った後、ご家族からのクレーム件数が四半期あたり18件から6件に減り、再入院率も8.5%から6.2%へ改善しています。 質の向上は、加算の取得や評価点にも直接つながります。先のA施設では、事故の抑制と身体拘束の削減という実績をもとに「安全・安心ケア体制加算」を取得し、1人当たり1日6単位×80人の入所者で、月に約14万4,000円の増収を達成しました。また第三者評価機関による総合スコアは75点から88点へ向上し、自治体の公募案件で優先的に選ばれるなど、施設のブランド価値も高まりました。 研修投資の費用対効果を試算すると、年間の研修コストが講師料やeラーニングシステム利用料を含めて約90万円だったのに対し、加算による増収と事故減少による医療費の自己負担軽減を合わせると、年間で約260万円の効果が確認でき、投資回収率は約289%になります。さらに、離職率の低下による採用広告費の削減を含めれば、実質的なROIは300%を超え、経営陣からも「最も費用対効果の高い施策」と評価されています。 このように、EBPを軸とした法定研修の充実は、「事故の減少」「身体拘束のゼロ化」「ご家族の満足度向上」という直接的な質の改善だけでなく、加算の取得や第三者評価のスコア向上を通じて、売上とブランド価値の両方を押し上げます。結果として、研修はコストではなく利益を生み出す投資であることが、数字で裏付けられたと言えるでしょう。

効率化を実現する5つの実践テクニック

1.年間研修計画の見直し

年間研修計画を立て直す第一歩は、12か月全体の業務の波を「見える化」することから始まります。ガントチャートのような形式で月ごとの研修テーマを並べると、忙しい時期と比較的落ち着いている時期、新入職員が入ってくる時期、感染症が流行りやすい時期といった、時間軸ごとのリスクが一目でわかります。たとえば4月は新人が最も多く入るため新人向けの導入研修を集中させ、5月のゴールデンウィーク後に心の不調が出やすいことを見越してストレスマネジメント研修を入れる、といった具合です。インフルエンザが広がりやすい12月〜2月には、感染症対策の研修を前倒しで設定すると、現場の業務と研修内容が自然に結びつき、学習効果も高まります。 次に、科目を「必須」と「選択」に分けると、計画に柔軟性が生まれます。必須科目とは法定研修に該当し、加算や監査に直接関わる認知症ケア、虐待防止、プライバシー保護などです。各科目の標準的な履修時間は、認知症ケア(年3時間)、高齢者虐待防止(年2時間)、感染症対策(年2時間)が目安になります。選択科目は施設ごとの課題に合わせ、接遇の向上、リスクマネジメント、リーダーシップなどを組み込みます。 レベル別のカリキュラムを設計する際は、まず新人向けに「介護保険制度の基本(2時間)」「身体介助の基礎(3時間)」「事故発生時の初期対応(1時間)」を最優先に置きます。次に中堅職員には「認知症アセスメントの実践(2時間)」「医療的ケアの基礎知識(2時間)」「クレーム対応ロールプレイ(1.5時間)」を設定し、チームリーダー層には「コーチングの基礎(2時間)」「BCPとリスクマネジメント(2時間)」「部下との面談スキル(1.5時間)」を充てるのが効果的です。このようにレベル別に必須と選択を組み合わせることで、全員が必要最低限の知識を逃さず身につけながら、個々のニーズにも応えられます。 計画を作成した後の進捗管理には、ツールの選定が欠かせません。手軽さを重視するならExcelシートでも十分機能します。受講予定、実績、欠席者のフォローを列で管理し、条件付き書式で未受講者を赤く表示すれば、一目で遅れを把握できます。費用はかかりませんが、ファイルが複数バージョンできやすく、共有ミスが起こりやすい点がデメリットです。 一方、クラウド型のLMS(学習管理システム)は、受講履歴の自動記録、リマインドメールの送信、テスト結果の集計など、Excelでは手間のかかる作業を自動化してくれます。導入コストは職員50名規模の施設で、月額1人あたり1,000〜1,500円が相場で、初期設定に20〜30時間ほどかかります。しかし、紙の資料の印刷やシフト調整にかかる人件費を考えれば、半年ほどで元が取れるケースが多いです。スマートフォンなどに対応したLMSを選べば、夜勤前後のすきま時間に学習でき、受講率が98%まで伸びたという事例もあります。導入のステップとしては、

①現在の研修データをCSVで整理、

②LMSの提供会社を選び、無料トライアルを試す、

③権限設定と研修コンテンツの登録、

④一部の職員(リーダー10名など)で試験的に運用、

⑤全職員へ展開、という流れが一般的です。

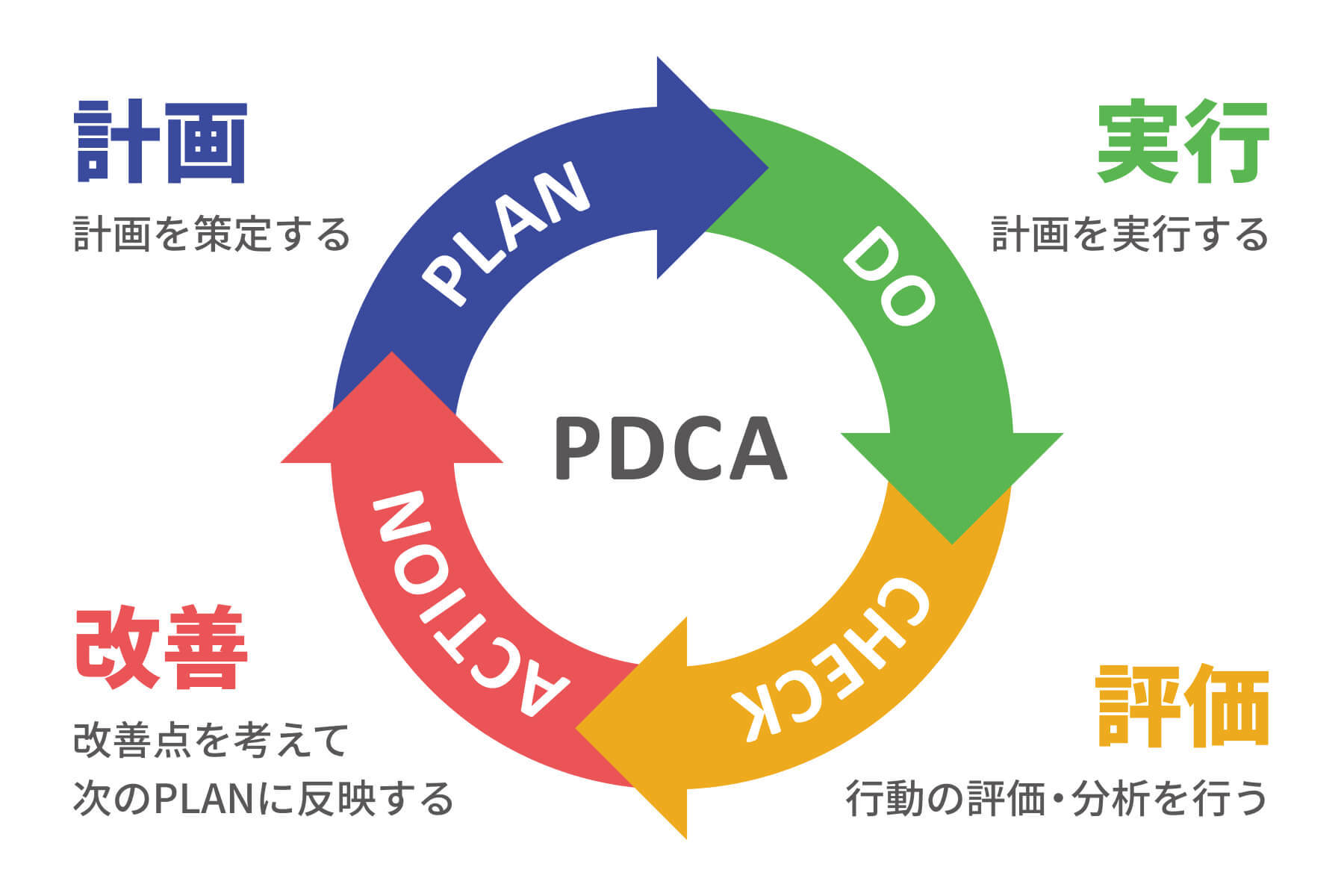

試験運用の段階で、操作マニュアルやよくある質問(FAQ)を整えておけば、全職員に展開した際の問い合わせを約30%減らすことができます。 年間研修計画の見直しは「作って終わり」ではなく、四半期ごとに振り返りを行い、計画表を更新していくことで本当の価値を発揮します。繁忙期の業務実績データや感染症の発生状況などを反映して計画を微調整すれば、研修が業務の邪魔にならず、現場のストレスも軽くなります。継続的にPDCAを回すことで、離職率の低下とサービス品質の向上の両方を実現できる計画へと育てていくことができます。

2. オンライン研修の活用

夜勤シフトが連続する週でも学習機会を逃さないようにするには、オンライン研修の「同期型」と「非同期型」を組み合わせたハイブリッド設計が効果的です。同期型はZoomやTeamsを使ったライブ配信で臨場感を確保し、非同期型はLMS(Learning Management System)にアップロードした録画や教材スライドを24時間いつでも視聴できる形にします。介護施設では早番・遅番・夜勤が複雑に混在するため、一度きりのライブ配信だけでは受講率が70%台にとどまるケースが多いのですが、録画アーカイブを追加すると受講率は95%前後まで跳ね上がります。 ハイブリッド設計を実践する際のポイントは「視聴期限」と「ログ管理」です。視聴期限をシフトパターン別に設定することで、夜勤明けの休息時間を確保しつつ学習を促進できます。たとえば日勤専従者には翌営業日17時まで、夜勤者には72時間以内というように期限を分けると、期限切れによる未受講を平均で35%削減できた事例があります。受講ログはLMSが自動で取得し、閲覧開始・終了時刻、動画視聴率、クイズ正答率をCSV出力する仕組みにしておくと、管理者は月次集計に5分もかかりません。Excelによる手入力と比べて年間120時間の事務工数を削減できる計算です。 通信環境やデバイスが不足している職員へのフォローも欠かせません。共用タブレット5台、Wi-Fiルーター1台、ノイズキャンセリングヘッドセット5個を揃えた簡易視聴ブースを休憩室の一角に設置した場合、初期費用はおおよそ12万円で済みます。運用ルールとして「予約は勤務前日17時まで」「1枠30分」「私語禁止」の3点を掲示するとトラブルが激減し、デバイス待ち時間は平均7分に短縮されました。こうした環境整備により、紙資料のみの研修と比べて非参加率が10pt低下した実績があります。 学習定着率を底上げするためにはインタラクティブ機能の活用が重要です。ライブ配信中に匿名クイズ(Kahoot!など)を挿入すると、正答率がリアルタイムで可視化され、講師は理解度に応じて説明を深められます。また、介護技術のロールプレイをバーチャルブレイクアウトルームで実施し、3人1組で交代しながらフィードバックを行うと、対面研修と遜色ない実践力が身につくと評価されています。非同期型ではフォーラム機能に「ケーススタディ投稿→他者コメント→講師総評」の流れを組み込むことで、受講後2週間での行動変容率(自己申告ベース)が対面型のみの場合の1.3倍に向上しました。 こうした工夫により、対面集合研修だけを実施していた前年と比較して、平均テストスコアは68点から79点へ11点アップ、3か月後の技能チェック合格率は75%から88%に上昇しています。さらに、研修準備にかかる講師・事務局の稼働時間は月40時間から18時間へ減少し、人件費換算で年間約84万円のコスト削減効果も確認されています。これらのデータは、オンライン研修が単なるコスト圧縮策ではなく、学習成果を引き上げる投資であることを示しています。 最後に、オンライン研修を本格導入する際は「①LMS選定(コスト・機能・サポート体制)」

「②シフトに合わせた視聴期限ポリシー策定」

「③視聴ブース設置とルール整備」

「④インタラクティブ機能の標準化」

をチェックリスト化し、導入フェーズを3か月以内に区切って進めると移行の混乱を最小化できます。

これらのステップを踏むことで、離職率低減やサービス品質向上といった経営KPIに直結するオンライン研修体制を構築できます。

3. 助成金制度の活用

助成金を上手に活用すると、法定研修にかかる負担を大幅に軽減できます。特に介護施設で利用実績が多いのは「人材開発支援助成金」と「キャリアアップ助成金」の二本柱です。これらは厚生労働省所管で、年度ごとに予算枠と申請期限が設けられているため、計画段階から逆算して準備することが重要です。 人材開発支援助成金は、職員の能力開発を目的にした制度で、法定研修にも適用できる「特定訓練コース」「一般訓練コース」など複数の区分があります。例えば特定訓練コースでは「認知症介護」「感染症対策」など専門性の高い科目を実施した場合、1人あたり760〜960円の受講経費助成と、賃金助成760〜960円/時間が受け取れる仕組みです。新卒者や非正規雇用者を対象とした場合は加算が付くケースもあり、要件に該当すれば1講座あたり10万円以上戻ってくる場合があります。 キャリアアップ助成金は、有期契約職員やパート職員の待遇改善を支援する制度です。この中の「人材育成コース」では、正社員化やスキルアップを目的としたOFF-JT研修を行うことで、受講経費の60%(中小企業)と賃金助成760円/時間が支給されます。法定研修を兼ねたカリキュラムでも要件を満たせば対象となるため、非正規比率が高い施設ほど恩恵が大きいです。 両制度を比較すると、要件・支給額・締切日の違いは次のとおりです。①対象職員:人材開発支援助成金は全職種対応、キャリアアップ助成金は主に非正規雇用者

②支給額:前者は経費45〜75%+賃金助成、後者は経費60%+賃金助成

③申請期限:前者は研修開始1か月前までに計画届、後者は研修終了翌日から2か月以内に支給申請——と覚えておけば迷いません。

申請書類の流れは「研修実施計画届提出 → 研修実施 → 支給申請 → 実績報告」の4ステップで構成されます。

タイムラインの目安は下記のとおりです。

・60日前:科目と対象者を確定し、計画届を作成・提出

・30日前:講師契約書と見積書を取得し、研修資料を整備

・研修当日:出席簿、受講者サイン、写真で実施証拠を残す

・翌日〜2か月:支給申請書、賃金台帳、振込先口座の写しを提出

・支給決定:約3〜4か月後に助成金が入金。処理が早い自治体では2か月で入金される場合もあります。

現場でつまずきやすいのは「計画届の提出漏れ」「タイムカードと研修記録の齟齬」「講師への旅費規定が未整備」の3点です。提出漏れ防止にはカレンダーリマインダーを利用し、研修記録とタイムカードは同じ管理者がクロスチェックすると安心です。講師旅費は就業規則に明文化しておくと監査でも指摘されにくくなります。 助成金による財務インパクトを具体的に見てみましょう。ある定員80名の地域密着型施設では、年間法定研修費用が合計120万円(講師料80万円+職員の時間外手当40万円)でした。人材開発支援助成金を活用し、講師料に対する経費助成50%で40万円、賃金助成760円×延べ300時間=22万8,000円を受給。合計62万8,000円の支給により、実質負担は57万2,000円となり、コストを52%圧縮できました。さらに同年度にキャリアアップ助成金の人材育成コースでパート職員5名の研修を実施し、追加で18万円を獲得。最終的に研修費用の66%が補填され、自己資金はわずか41万円で済んでいます。 助成金を織り込んだ研修計画は、単に経費を減らすだけでなく「研修を先送りせずに予定通り実施できる」「財務部門がROIを説明しやすい」「離職率低減と加算取得の両立が可能」など多面的なメリットがあります。経営者にとっては、研修投資の意思決定を後押しする強力な材料になりますので、早期に情報収集を始め、締切逆算型でスケジュールを組むことをおすすめします。

4. 外部講師の活用と研修内容の充実

外部講師を上手に活用すると、施設内では得にくい最新知識や実践ノウハウを取り入れられます。とはいえ、誰でも良いわけではありません。ポイントは「専門性」「指導力」「導入実績」の3軸で見極めることです。 まず専門性ですが、例えば認知症ケアなら「BPSD(行動・心理症状)対応件数年間300例以上」、リスクマネジメント(事故予防を体系的に管理する手法)なら「医療安全管理者研修修了」、接遇なら「サービス接遇検定1級」など、資格や実務経験年数を具体的に設定すると比較しやすくなります。 指導力の目安としては、①講師歴5年以上、②年間登壇回数50回以上、③受講者満足度アンケート平均4.2/5以上、といった数値基準を置くと選定がスムーズです。また導入実績は「同規模施設への導入数」を重視しましょう。例えば定員50名未満の地域密着型施設であれば、同規模への導入実績10施設以上が安心材料になります。 評価作業を効率化するため、候補者ごとに「実務経験年数」「講師歴」「導入施設数」「受講者満足度」「費用」の5項目を5点満点で採点し、合計点で優先順位をつけるスコアリングシートを用意すると、担当者間の主観ブレを抑えられます。 講師との契約形態は主に2種類です。短期のスポット登壇なら業務委託契約が一般的で、1コマ90分あたり3万円〜8万円が相場です。一方、年間を通じて複数回登壇してもらう場合やカリキュラム設計から関わってもらう場合は顧問契約が向いており、月額5万円〜15万円が目安です。 コストを正しく把握するには「登壇料+交通費+資料作成費」を分けて見積もることが欠かせません。交通費は「公共交通機関の実費精算、上限1万円まで」と明文化し、資料作成費は「A4換算1ページ500円で上限2万円」など上限を設定することで、予算超過を防げます。 費用対効果をさらに高める方法として、講義を動画撮影し、eラーニング教材として再利用する仕組みがあります。撮影機材一式(4K対応ビデオカメラ、三脚、ワイヤレスマイク)は10万円前後で揃えられ、編集ソフトも月額数千円で利用できます。 撮影した動画をクラウド型LMSにアップロードすれば、夜勤明けや子育て中で時間が合わない職員もオンデマンドで視聴可能です。受講ログは自動で記録されるため、研修実施記録の作成工数を大幅に削減できます。実際に動画化した施設では、同一講義の再登壇依頼が不要になり、3年間で登壇料を60%削減したケースもあります。 動画を研修資産として活用する際のポイントは「毎年アップデートする箇所」と「恒常的に使える基礎知識」を分けて撮影することです。変更頻度が高い法令部分だけを10分の短編にまとめておけば、制度改正時も差し替えが容易になります。 以上のように、外部講師の選定基準を数値で可視化し、契約条件を細かく設定したうえで、講義を動画資産化する流れを組み込むことで、研修内容の充実とコスト効率の両立が可能になります。経営目線で見ても、長期的な人材育成投資として十分に回収できる施策といえるでしょう。

5. 研修効果の評価と改善

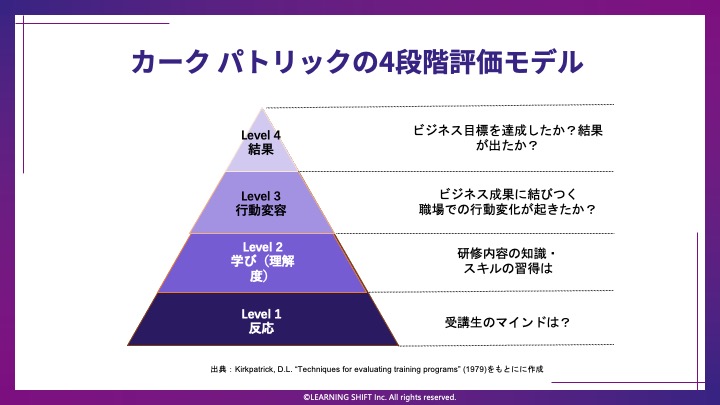

研修に多額の時間と費用を投じても、効果測定が曖昧なままでは経営判断に活かせません。そこで介護業界で広く採用されているのがKirkpatrick(カークパトリック)モデルです。

1959年に提唱されたこのフレームワークは、①反応(Reaction)②学習(Learning)③行動(Behavior)④成果(Results)の4段階で研修効果を立体的に評価する仕組みで、現場のリアルな改善点を可視化できる点が大きな強みです。 第一段階の「反応」は受講直後の満足度を測るフェーズです。実務では5段階リッカート尺度のオンラインアンケートを採用し、質問項目を「講師の分かりやすさ」「資料の実用性」「参加意欲の向上度」など5〜7項目に絞ると回答率が90%以上に伸びます。回答時間を2分以内に設計すると、夜勤明けの職員でも負担なく入力できます。 第二段階の「学習」では知識・技能の定着度を確認します。テストスコアを用いる場合、選択式25問+記述式5問程度が最適ボリュームです。さらに記憶保持を促すため、eラーニングの終了後24時間以内に再テストを自動配信する「リマインドテスト」を組み込むと、平均正答率が12ポイント上昇した例があります。 第三段階の「行動」は職場への実践度を測定します。具体的には「業務観察チェックリスト」を使い、リーダーが月1回5分で記録できるようフォーマットを簡素化します。例えば感染症対策研修の場合、「手袋交換を適切なタイミングで行ったか」「使用後のリネンを密閉袋で回収したか」など観察項目を10個に限定し、二重チェックを防ぐためQRコードで即座に入力できる仕組みにすると、現場負担を最小化しながら信頼性の高いデータが集まります。 第四段階の「成果」では経営KPIと結び付けた数値分析が欠かせません。代表指標として「事故発生率」「身体拘束件数」「家族クレーム件数」「離職率」「介護報酬加算額」などを設定し、研修開始から6か月後・12か月後の変化を追うと効果が明確になります。ある特養では、転倒事故発生率が研修前の月3.1件から半年後に1.8件へ減少し、年間で約120万円の事故関連コストを削減できました。 収集した評価データはBI(ビジネスインテリジェンス)ツールで可視化すると、経営層との対話が格段にスムーズになります。Power BIやTableauでダッシュボードを作成し、「レベル別満足度」「テスト平均点」「チェックリスト達成率」「KPI改善率」を一画面に集約すると、会議時間を30%短縮しながら意思決定の精度を高められます。 実際の月次ダッシュボード例を紹介します。左上に棒グラフで満足度の推移、右上に折れ線グラフでテスト平均点、左下にドーナツチャートで行動レベル達成率、右下に散布図で事故発生率と介護報酬加算額の相関を配置すると、「どの研修が成果につながっているか」を直感的に把握できます。データ更新はクラウドLMSとAPI連携させれば、CSV取り込み作業をなくせます。 評価結果を次年度の研修計画に反映するにはPDCAサイクルの徹底がポイントです。

Plan: 前年データを基に必須科目の優先度を再調整。Do: 実施時期を繁忙期以外にずらして受講率を確保。Check: ダッシュボードで月次モニタリング。Act: 成果が低い科目は外部講師へ切り替え、学習方法もワークショップ型に変更するといった改善策を講じます。これを2年間続けたある老健施設では、離職率が17%→9%へ改善し、国の第三者評価スコアがBからAに昇格しました。 PDCAを定着させる最大のコツは、評価プロセス自体を「学習文化」の一部に組み込むことです。毎月の全体ミーティングでデータを共有し、現場職員が自分たちの行動変容と施設成果の関連を確認できるようにすると、自発的な提案が増え、研修参加率が継続的に95%を超えるようになります。評価と改善が連動すれば、研修は単発イベントではなく組織成長のエンジンとなり、結果として利用者満足度と経営指標の両方を押し上げる好循環を生み出せます。

効率化事例:成功した介護施設の取り組み

A施設の年間研修計画の改善例

A施設では、前年まで法定研修を「思いついたときに開催する」程度にとどめ、体系的な年間計画は一切存在しませんでした。その結果、必須科目の履修率は63%に留まり、離職率は20.4%、年間インシデント報告件数は178件(うち事故扱い42件)と全国平均を大きく上回る水準に達していました。研修が形骸化した影響で新人のOJT負担がベテラン職員に集中し、現場の疲弊感が放置されていたのです。 危機的状況を打開するため、施設長は外部の介護専門コンサルタント会社と6か月契約を締結し、「年間研修ロードマップ再構築プロジェクト」を立ち上げました。プロジェクト初月は職務分析とスキルマトリクス作成に集中。各職員に対し40項目のコンピテンシー評価を実施し、個別の学習ニーズを可視化しました。 月次の工程管理シートはExcelベースではなく、クラウドLMS(学習管理システム)と連動したガントチャート形式を採用しました。具体的には、1月に認知症ケア基礎、2月に感染症対策、3月に高齢者虐待防止といった必須科目を四半期ごとに固め、繁忙期の4月・12月はeラーニング中心に切り替えるなど、業務量のピークを避ける設計です。進捗率は自動集計され、毎月25日に施設長・リーダー・コンサルの三者ミーティングで未受講者フォローを決定しました。 ロードマップ運用3か月目には履修率が81%へ上昇し、早くも効果が表面化しました。特に事故件数は前年同月比で25%減少し、ヒヤリハット報告が増えたことから現場のリスク感度が高まったことも確認できました。6か月終了時点で必須科目100%履修を達成し、学習時間は職員一人あたり年間15.2時間から18.7時間へ増加したものの、シフト調整に要する管理者工数は月12時間削減できています。 年間を通じた成果として、離職率は20.4%から12.1%へ8.3ポイント低下しました。採用費は1名あたり45万円と試算されていたため、離職者15名減により675万円のコスト削減効果が得られています。さらに、研修要件を満たしたことで科学的介護推進体制加算とサービス提供体制強化加算をフル取得でき、年間介護報酬は約600万円増収しました。事故件数も前年比32%減(42件→29件)となり、家族クレーム数は41%減少しています。 成功要因として、①外部専門家による客観的なスキルギャップ診断、②クラウドLMSを活用したリアルタイム進捗管理、③繁忙期を避けた研修スケジューリング、④学習成果を可視化して現場リーダーが即フィードバックする文化づくり、の4点が挙げられます。特に④は離職率低減に大きく寄与し、職員アンケートでは「自分の成長が数字でわかる」「上司との対話が増えた」という肯定的コメントが6割を占めました。 現在A施設では、動画アーカイブを用いた反転学習や、行動変容を測定する360度評価の導入検討を進めており、研修を単なる義務ではなく「施設の競争優位を生む投資」として捉える風土が根付いています。年間研修計画の見直しが、離職率低減・事故削減・収益増という三つの成果を同時に生み出した好例と言えるでしょう。

B施設のオンライン研修導入例

夜勤帯の介護職員が研修に参加できず、欠席率が40%に達していたB施設では、紙のテキストを配布して対面で開催する従来型の集合研修が大きなボトルネックになっていました。夜勤明けの疲労やシフト調整の手間が障壁となり、研修内容が浸透しないばかりか、欠席後のフォロー教材作成に追加コストが発生し、教育担当者の疲弊も深刻でした。 こうした課題を解決するため、施設長と教育リーダーはクラウド型LMS(Learning Management System:学習管理システム)への全面移行を決断しました。LMSとは、研修動画やテストをオンラインで配信し、受講履歴を自動管理できるプラットフォームです。導入効果が高いと判断したポイントは、24時間いつでも視聴できるオンデマンド形式と、学習状況をリアルタイムで集計できるダッシュボード機能でした。 導入プロジェクトは以下のタイムラインで進行しました。1〜2か月目: ITリテラシーサーベイを実施し、スマートフォン操作に不安がある職員を特定。同時にeラーニング試作版を限定公開し、操作感を体験してもらいました。3〜4か月目: 端末未保有者向けに10インチタブレットを30台リース契約し、夜勤室と休憩室に常設。回線速度のボトルネックを解消するため、Wi-Fi6対応ルーターを増設し、バックボーン回線を200Mbpsから1Gbpsへ増強しました。5〜6か月目: 外部講師が提供する動画教材をLMSにアップロードし、インタラクティブクイズを挿入。7か月目以降: 受講状況を毎週チェックし、未受講者には自動リマインドメールを配信する仕組みを構築しました。 初期投資額は合計145万円でした。内訳はLMSライセンス年額45万円、タブレットリース・保守費60万円、ネットワーク機器更新費40万円です。一方、集合研修で発生していた講師交通費・会場設営費・紙教材印刷費の削減額は年間105万円、シフト調整にかかる管理者残業代が年間48万円減少する見込みでした。単純計算で1年目から8万円のキャッシュプラスが見込め、2年目以降は保守費のみになるため、ROI(投資回収率)は18か月で100%を超えるシミュレーションとなりました。 稼働開始から1年が経過し、受講率は98%に上昇しました。理解度テストの平均点は導入前の68点から83点へ15ポイント向上し、夜勤帯の欠席者はゼロに。さらに、研修スケジュール調整に要していた管理者の工数が月40時間削減され、捻出された時間を新人メンタリングやケアプランの見直しに充てることで、サービス全体の質も底上げされています。 運用ノウハウとして特に有効だったのは、「ワンクリック受講URL」をQRコード化してロッカールームに掲示し、ID・パスワード入力の手間を省いたことです。また、タブレットの破損・紛失対策として、モバイルMDM(端末管理)を導入し、遠隔ロックや位置情報確認を可能にしました。学習進捗は毎週のチームミーティングで共有し、ピアレビュー形式で理解度を補完する文化を育んでいます。 B施設の成功要因は、インフラ整備と職員サポートを同時進行させた点にあります。設備投資だけでなく、使いこなせる環境を丁寧に整えたことで、夜勤職員を含む全員が「いつでも・どこでも・自分のペースで学べる」体験を実感できました。オンライン研修は設備投資が障壁になりがちですが、費用対効果を具体的に試算し、段階的にスケールさせることで、中規模以下の施設でも十分に実現可能です。

C施設の助成金活用例

「資金が足りなくて研修を後回しにしている」。そんな声が続いていたのが、定員29名の小規模施設C(以下、ひまわりケアホーム)でした。前年は介護報酬加算の要件を満たせず年間180万円の機会損失が発生し、経営はギリギリ。そこで施設長が目を付けたのが人材開発支援助成金です。研修費用120万円のうち70%に当たる84万円を補填できれば、自前支出は36万円で済み、加算取得による増収と合わせて黒字化できる計算でした。 申請に向けて、施設長は看護師長・事務長・現場リーダーの4名チームを結成。「書類の抜け漏れゼロ」を合言葉に、必要書類をチェックリスト化したことが効率化の第一歩です。具体的には、①年間研修計画書、②賃金台帳6か月分、③出勤簿6か月分、④就業規則、⑤研修カリキュラム、⑥受講者一覧、⑦研修後アンケート――の7点をGoogleスプレッドシートに入力し、担当と期限を色分けしました。 さらにチームはタスクを細分化して人員を巻き込みます。賃金台帳の抽出は経理担当、出勤簿のPDF化は夜勤リーダー、研修計画書は看護師長が作成するなど、1タスクあたり2時間以内になるように分割。これにより全体工数は従来の80時間から40時間へ半減し、残業ゼロで書類がそろいました。 助成金の交付決定が下りた後、余剰予算を活用して外部講師による接遇(せつぐう:利用者や家族とのコミュニケーション技術)研修を追加実施。講師派遣料30万円も助成対象に含められ、実質負担は9万円です。研修後1か月で実施した利用者満足度調査では、「職員のあいさつが明るい」「説明が分かりやすい」といった項目が向上し、総合スコアは従来の72%から82%へ10ポイントアップしました。 結果として、ひまわりケアホームは①助成金給付84万円、②サービス提供体制加算の取得による年間210万円増収、③離職率3ポイント低下という三重の成果を獲得。施設長は「費用対効果が不透明だった研修が、数字で見える投資に変わった」と評価しています。小規模ゆえに資源が限られる施設でも、助成金を起点に研修を強化すれば短期間で経営とサービス品質の両方を底上げできる好例と言えるでしょう。

まとめ:法定研修効率化で介護施設の未来を変える

効率化の重要性とメリットの再確認

法定研修を効率化すると、単なる時間短縮にとどまらず、人的資本経営・働き方改革・介護品質向上の三つを同時にドライブするレバレッジが生まれます。イメージとしては三角形の中心に「研修効率化」を置き、頂点にそれぞれの領域を配置する図を思い浮かべてください。研修のスケジュール最適化やオンライン活用で余剰が生まれるたびに、その中心点から三方向へ矢印が伸び、組織と利用者の両方に好循環を届ける構造です。 まず人的資本経営への寄与です。A施設の事例では、年間ロードマップを再構築して必須科目の履修率を100%にした結果、離職率が20%から12%へと8ポイント改善しました。仮に常勤職員が50名、年間採用コストが一人あたり60万円の場合、離職者が4名減れば年間240万円のコストが回避できます。浮いた分を職員のキャリア面談やスキルアップ補助に再投資することで、離職率はさらに下がり、人的資本の価値が雪だるま式に高まります。 働き方改革の観点では、B施設がクラウドLMSを導入し、シフト調整に要していた月40時間を削減しました。年間換算で480時間、時給換算2,000円の管理職が担当していたとすると、約96万円の人件費が生まれ変わります。この時間を夜勤の増員や休暇取得促進に充てれば、労働環境が改善し、メンタルヘルス不調による欠勤や早期退職のリスクも抑えられます。 介護品質向上への効果も見逃せません。研修効率化で創出した学習時間を専門科目の深掘りに振り向けたことで、A施設では事故件数が年間32件から21件に減少しました。事故一件あたりの平均対応コストを2万円と見積もると、年間22万円のコスト削減です。事故減少は家族クレームの軽減や第三者評価スコア向上にも直結し、結果的に利用者獲得と稼働率アップに波及します。 三大KPI(離職率・加算取得・事故件数)をトータルで再計算すると、離職率8pt改善による採用コスト▲240万円、介護報酬加算+600万円、事故対応コスト▲22万円。合計すると年間862万円のプラス効果です。ここにB施設の人件費▲96万円を上乗せすれば、950万円超の経営インパクトが見込める計算になります。 こうして浮いたリソースをどこに再配分するかが、次の勝負どころです。利用者サービスでは、レクリエーションの外部講師招へい、リハビリ機器の導入、バリアフリー改修など、直接満足度を押し上げる施策に充てる選択肢があります。DX投資としては、電子カルテやナースコール連動のIoTセンサーを導入し、現場負荷をさらに下げることで、研修効率化と合わせて二重の生産性向上を実現できます。 つまり、「研修効率化 → リソース創出 → 戦略投資」のサイクルを回すことで、介護施設は短期的なコスト削減と長期的な競争優位を同時に手に入れられます。わかりやすい指標を設定し、効果測定を続けながら再投資を加速させれば、三つの頂点が互いに引き合い、組織全体が持続的に成長するエコシステムが出来上がります。

今すぐ取り組むべきアクション

「すぐ動き出せる具体策が知りたい」という声に応えるため、ここでは最短で成果を感じられる3つのQuick Winを提案します。すべて翌週から着手できる内容ですので、まずはチームで共有し、実行担当者を即決するとスピード感が生まれます。Quick Win① 現行研修計画の棚卸しチェックリスト作成既にある研修計画や実施記録を集約し、〈必須科目が抜けていないか〉〈履修時間が規定を満たしているか〉〈進捗管理表が更新されているか〉など十数項目をチェックリスト化します。Google スプレッドシートで共有すれば、夜勤明けのスタッフもスマホで確認でき、情報の抜け漏れが激減します。

Quick Win② 無料ウェビナーを活用した急場しのぎ研修介護分野の学会やメーカーは、認知症ケアや感染症対策の無料ウェビナーを毎週開催しています。リンクを社内掲示板に貼り、視聴後に「学びメモ」を簡易フォームで提出してもらえば、法定研修の一部要件を満たしながら学習定着の証跡も残せます。費用ゼロでリソースを補完できるため、繁忙期の“研修空白”を防ぐ即効薬になります。

Quick Win③ 助成金窓口への事前相談を予約人材開発支援助成金などは申請前にハローワークや労働局へ相談すると、不備を減らせます。電話予約は3分程度で完了し、申請書類の雛形や最新要件を無料で受け取れる場合も多いため、書類作成にかかる工数が平均30%削減された事例もあります。

次に、90日以内に到達すべきマイルストーンを時系列で整理します。

Day 0 〜 30:Quick Win①の棚卸し結果をもとに年間研修計画のドラフトを作成し、施設長の承認を得ます。

Day 31 〜 60:オンライン研修のトライアルを実施し、受講率と満足度を測定。

Day 61 〜 90:外部講師リストを作成し、見積もり取得と日程仮押さえを完了させます。

この3ステップをクリアすれば、翌年度の研修運営が格段に滑らかになります。 担当者別のKPIも数値化しておくと、進捗が一目でわかります。

例として、研修担当リーダー:棚卸し完了率100%(Day 30)、ICT担当:オンライン研修受講率90%以上(Day 60)、経営企画:講師候補3名の契約草案取得(Day 90)。

可視化された指標はチームの共通言語となり、横串の協力体制を生みます。 実行フェーズで立ちはだかる代表的な障壁は3つあります。

①予算承認 ― 棚卸しの結果、追加コストが判明しても、助成金の受給見込み額と加算獲得による増収見込みを並べて提示すれば、投資対効果を数字で説明できます。

②人員調整 ― 夜勤と重なる職員には非同期型eラーニングを割り当てることで、シフト変更を最小限に抑えられます。

③ICT環境 ― Wi-Fiが弱いエリアにはモバイルルーターを臨時設置し、端末不足には中古タブレットの短期レンタルを活用するなど、1台あたり月額1,000円台で整備可能です。 最後に、リーダーとして意思決定する際は「80点で走り出し、走りながら磨く」姿勢が鍵となります。法定研修は実施証跡が残る活動ですから、完璧を目指して着手が遅れるより、Quick Winで小さな成功体験を積み重ね、90日サイクルで改善を回すほうが成果を早く享受できます。まずは棚卸しチェックリストを今日作成し、来週のチームミーティングで配布してみてください。動いた瞬間から、離職率低減とサービス品質向上へのカウントダウンが始まります。

.webp)

.jpg)