介護の現場では「人が足りない」「募集しても応募が来ない」ということが日常茶飯事になっています。この慢性的な人材不足を根本から緩和する切り札として、移乗支援ロボットや見守りセンサーなどの最新テクノロジーが注目されています。しかし、高額な機器を自己資金だけで導入するのは現実的に難しい――そこで頼りになるのが公的財源の活用です。 なかでも地域医療介護総合確保基金は、国が3分の2、都道府県が3分の1を負担する“合わせ技”の予算枠で、過去9年間の累計執行額は介護分野だけでも約7,500億円に達しています。しかもロボットやICT機器の導入費用を最大75〜80%までカバーできる補正枠が用意されており、「導入したいけれど資金面が不安」という施設にとって利用しやすい点が魅力です。 この記事では基金の仕組み、申請スケジュールと準備のコツ・交付申請書類の書き方、導入事例、2025年度以降の政策動向などについて解説します。最後まで読めば、補助金を使ってコストを抑えながらテクノロジーを導入する具体策が手に入ります。ぜひ貴施設の次年度計画にお役立てください。

人材不足の現状と課題

介護職の有効求人倍率は全国平均で3.5倍前後という高い水準が続いており、全職種平均である1.3倍程度と比べると約3倍の人手不足であることが数値に表れています。ハローワークに登録しても応募者が集まらず、採用決定までに半年以上かかったという声も珍しくありません。 さらに採用できても定着しにくいのが、介護業界の悩ましいところです。介護労働安定センターが実施した2022年度の調査では介護業における年間離職率は14.3%であり、全産業平均である約9%を大きく上回りました。従事者の平均年齢は46.1歳で高止まりしており、若手を呼び込みにくい構造が浮き彫りになっています。 現場の負担要因としては腰痛などの職業病が最も多く、約6割の職員が「腰や膝に慢性的な痛みを抱えている」と回答しています。さらに夜勤・長時間労働が心身に重くのしかかり、「夜勤明けは丸一日休んでも疲労が取れない」「家族との生活リズムが合わず孤立感を覚える」といったリアルな声が後を絶ちません。 賃金水準の伸び悩みも職場への定着を阻む大きな壁です。処遇改善加算による底上げは進んでいるものの、物価上昇や他産業の賃上げスピードに追いつかず、「やりがいだけでは続かない」状態に陥りやすくなっています。 人員不足はサービス品質にも影響します。職員1人あたりが担当する利用者数が増えると、移乗や排泄介助の待ち時間が長くなり、利用者の満足度が下がります。満足度低下は口コミ評価を下げ、利用件数の減少を招き、稼働率が落ち込んで売上が減少します。売上が減れば設備投資や研修に回せる資金が減り、さらなる人材流出を招くという負の連鎖が進行している施設は少なくありません。 こうした深刻な現状を打開するには、身体的負担を減らす介護ロボットの導入や、ICTによる業務効率化で「少ない人数でも質を落とさない仕組み」を作ることが急務です。補助金を活用して初期費用のハードルを下げれば、投資余力のない介護事業者にとっても、こうした試みは十分検討の余地があります。

介護現場で最も身体的な負担が大きい業務は、移乗介助・排泄介助・夜間見守りの三つに集中しています。例えば、移乗介助は1人の職員が1日平均数十回行うと言われ、その際腰部には数百kgf[2] 相当の力が瞬間的に加わるという調査結果があります。腰痛による休業日数は数週間におよぶことも多く、その間の休業補償や代替要員確保に要するコストも馬鹿になりません。 排泄介助は夜勤帯では1人当たり10名以上を担当するケースも珍しくありません。深夜帯の排泄介助中に発生する転倒事故の医療費・損害賠償費用は1件あたり数十万に上るという保険会社の試算も出ています。夜間見守りでは、月換算での平均移動距離はマラソン1.5本分に相当します。慢性的な睡眠不足が重なるとメンタル不調に発展し、休職率が日勤帯の1.7倍という統計が示す通り、心身双方で多大なリスクを抱えています。 これらの負担から職員が離職に至ると、介護事業者には採用広告費・紹介手数料・研修費用などの追加コストがのしかかります。利用者側でも経験豊富な職員が抜けることでケア品質が低下し、転倒や褥瘡(じょくそう)の発生率が高まります。職員の身体的・心理的な負担を軽減することは、離職抑制と採用コストの削減、さらには利用者の安全性向上が同時に実現する「三方良し」の解決策と言えます。 の軽減策の例とその効果は以下の通りです。

①移乗支援ロボットの導入で腰部への荷重を低減→腰痛発症率が下がり病欠が減少

②見守りセンサーで夜間巡視を削減→睡眠時間を確保できメンタル不調リスクが緩和

③排泄予測AIで排泄介助回数を軽減→時間外労働が減るためワークライフバランスが改善

こうして職員のエンゲージメントが向上し、離職の防止になります。 介護職員の負担軽減は単なる福利厚生ではなく、経営上の重要な投資案件です。ロボットやICTを活用して身体的・心理的負担を下げることで、安定した人員体制と高品質なサービスを両立させる道筋が見えるでしょう。

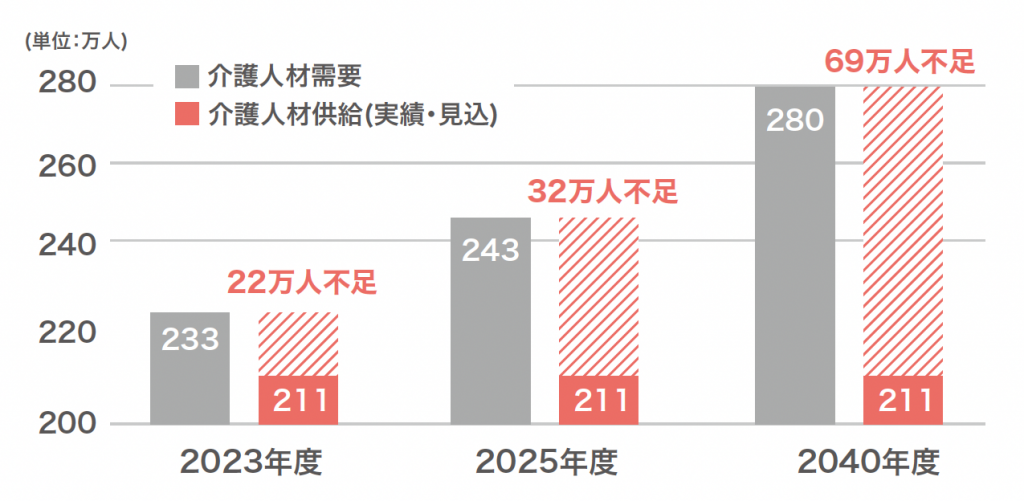

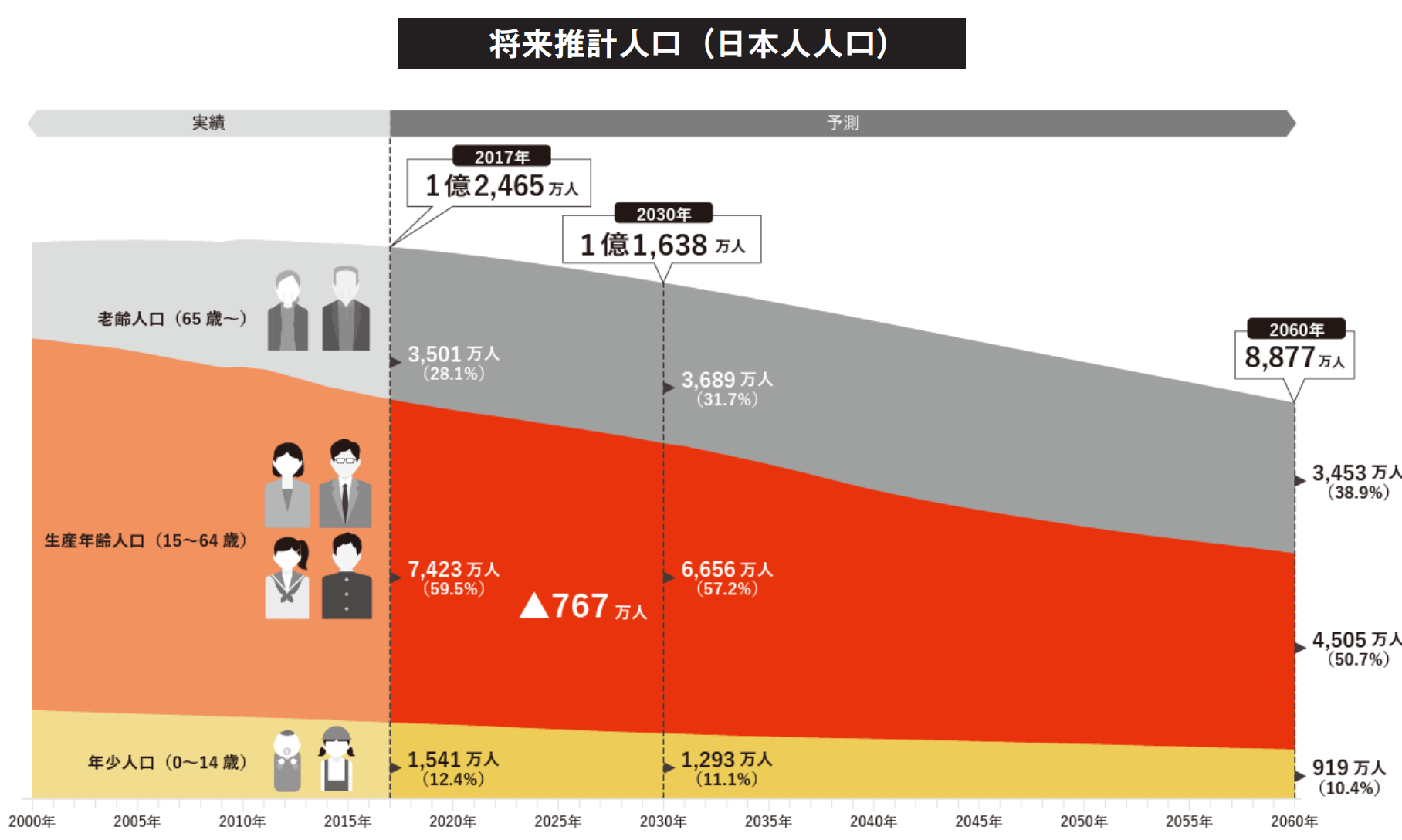

2040年には高齢者(65歳以上)が総人口の35%を超え、約3,920万人に達する見込みです。人口構造がこれほど急激にシフトする国は世界でもまれであり、日本の介護ニーズは右肩上がりで増え続けることが確実視されています。 厚生労働省の統計によると、要介護・要支援認定者数は2022年度に約688万人でしたが、2040年度には約800万人規模へ拡大、介護保険給付費も2021年度の11.4兆円から2040年度には約20兆円に達し、医療・介護保険財政に大きな負担がかかると予想されています。 需要が膨張する一方で、人材供給は追いついていません。政府は2025年度末時点で約245万人の介護職員が必要と見積もっていますが、現状の就業者数は約215万人程度で、単純計算でも30万人規模のギャップが生じます。2040年度を迎えるころには人手不足がさらに深刻化し、慢性的な採用難・離職リスクが施設経営を直撃する構造的課題に発展します。 この需給ギャップは賃金引き上げや採用活動の強化だけでは解消できないレベルに達しており、テクノロジーへの依存は必然と言えます。介護ロボットやAI(人工知能)を活用した見守りセンサー、排泄支援機器などのロボティクスは、身体的負担の大きい移乗介助や夜間巡視といった作業を代替・補助できるため、限られた人員でサービス品質を維持する切り札として期待されています。 実際に、見守りセンサー導入によって夜間巡視回数を3割削減し、職員1人あたりの残業時間を月10時間減らすことに成功した特養ホームの事例も報告されています。こうした成果は、労働時間の短縮だけでなく、離職率の改善や採用コスト抑制にも貢献します。高齢化が進む社会で介護サービスを持続させるには、ロボティクスを前提とした業務設計が避けて通れない選択肢になりつつあります。

介護ロボットの種類と機能

一口に介護ロボットと言っても、現場課題に合わせてさまざまな種類があります。おおむね移乗支援、歩行アシスト、見守りセンサー、排泄支援、コミュニケーションロボットという5つのカテゴリに大別され、それぞれが異なる機能を担います。価格帯や導入方法も大きく異なるため、導入目的を明確にした上での選定が不可欠です。 移乗支援ロボットは、ベッドから車いすへの移乗や体位変換をサポートする機器です。介護ベッドと車いすが一体化したものなどがあり、価格は1台あたり250万〜300万円程度です。抱え上げが不要になるため腰痛リスクを大幅に削減できます。 歩行アシスト系では、下肢に装着し、装着者の微弱な生体電位信号を検知してモーターが膝関節を補助し、要介護度2〜3の利用者でも安定して歩行できるタイプなどがあります。レンタル料は月額6万〜9万円程度のものが多く見られます。 見守りセンサーは夜間転倒や離床を検知する目的で導入が進んでおり、マットレス下に薄型センサーを敷くことで心拍・呼吸・体動を計測し、Wi-Fi経由でスタッフ端末にアラートを送信するタイプなどがあります。導入費用は1床あたり約12万〜15万円で、コスト効率に優れています。 排泄支援ロボットでは、要介護者がベッド上にいても自動で陰部洗浄・乾燥まで行えるものが注目されています。導入費は給排水工事費込みで150万〜180万円です。 コミュニケーションロボットは心理的ケアとレクリエーションを担い、AI(人工知能)によって顔認識で利用者の名前を呼びかけたり、体操メニューを提案したりするものがあり、月額リース料は4万〜6万円程度になります。 導入形態の違いにも注意が必要です。壁やベッドに後付けするタイプは工事費が抑えられる反面、その後のレイアウト変更が制限されます。またクラウド連携型はハードウェアが小型化される一方で、施設全体のWi-Fi環境と情報セキュリティ対策が必須です。小規模デイサービスならレンタル可能な歩行アシストを1台から、特養や老健のようにベッド数が多い施設なら見守りセンサーを一括導入するというように、施設規模に沿って選択されることが一般的です。 取得データも貴重なリソースになります。見守りセンサーで収集した離床回数や心拍変動、歩行アシストが記録する歩数や歩行速度は、科学的介護情報システムLIFEにそのまま取り込めます。データ提出加算だけでなく、転倒リスクの早期発見やリハビリ計画の個別最適化にも活用できるため、ロボットを単なる便利機器ではなく、データ収集インフラとしても活用することで、その利用価値を最大化できます。

介護ロボットが業務効率化にもたらすインパクトを最も分かりやすく示す指標は、作業に要する時間や回数の削減率です。たとえば、移乗支援ロボットを導入したある特別養護老人ホームでは、1回あたりの移乗にかかる平均時間が約60%短縮しました。 夜間帯の効率化も顕著です。見守りセンサーと連動する自律走行型ロボットを採用したあるグループホームでは、巡視自動化率は約70%に到達しました。これにより夜勤担当者は身体的負担が軽減されただけでなく、緊急コール発生時の対応に集中できるようになり、ヒヤリ・ハット件数が前年同月比で約30%減少しています。 削減された時間は単なる残業抑止に留まらず、付加価値の高い業務へ再配分されています。前述の特養では、浮いた時間のうち約半分をアセスメント記録の充実、約25%を利用者との対話時間に充てています。対話の増加は食事摂取量のモニタリング精度向上につながり、低栄養リスク利用者が年間で約20%減少しました。また、リハビリ強化にも自動化で生まれた余剰時間を配分したことで、1割強の利用者にて歩行自立度が1ランク向上しました。 ICT記録システムと介護ロボットを連動させることで、二重入力の削減という効果も得られます。移乗回数や離床時間などロボットが取得したデータを電子記録ソフトに自動で書き込む仕組みを採り入れたある介護老人保健施設では、日誌入力に費やす時間が1日あたり45分短縮されました。さらに、科学的介護情報システムLIFEへはボタン一つでデータ送信できるため、提出作業に掛かる月次工数が従来の数時間から数十分に圧縮されています。 投資効果を確認する指標として、職員満足度調査のスコアも重要です。ロボット導入後、腰痛リスクを「高い」と回答した職員が約30%減少し、夜勤の負担感スコア5段階評価中2段階程度改善しました。離職率は前年の半分程度へ低下し、採用・教育コストが数百万円削減できたと報告されています。 このように、介護ロボットは作業時間短縮という直接的メリットだけでなく、データ連携による記録効率化、利用者ケアの質向上、職員エンゲージメント向上といったさまざまな効果を生み出します。

介護ロボットは利用者の安全と尊厳を守りながら身体機能を引き出すパートナーとして機能します。例えば見守りセンサー搭載の歩行アシストロボットは、利用者が立ち上がった瞬間に重心移動を検知して自動でブレーキを解除し、転倒の危険が生じた場合は瞬時にストップします。 他人との距離感を確保するという点でも、ロボットは大きな役割を果たします。移乗支援ロボットを使えば、身体を抱えられることへの抵抗感を軽減しながら安全にベッドから車椅子へ移乗できます。ある利用者アンケートでは「肌を直接触れられない安心感」「気兼ねなく声掛けできる気軽さ」が上位に挙がり、特に女性利用者のほぼ全員がプライバシー保護に満足と回答しました。 夜間排泄の自立支援では、排泄検知センサーと連動した自動排泄処理ロボットが効果を発揮します。排尿をセンサーが検知すると瞬時に吸引・洗浄を行うため、利用者はナースコールを押す必要がなく、睡眠が妨げられません。ある介護医療院では、この仕組みを導入後に夜間のコール件数が60%減少し、夜勤職員は巡視回数を1/3に抑えながら見守り精度を維持できています。 「自分で立ち上がれた」という成功体験はADL(Activities of Daily Living:日常生活動作)の維持に直結します。ある歩行アシストロボットの介入研究では、8割の利用者名が4週間でTUG(Timed Up & Go:立ち上がり歩行テスト)タイムを大きく短縮しました。介入後に実施したQOL(Quality of Life:生活の質)アンケートでは「外出意欲が湧いた」「自信がついた」といった肯定的なコメントが多数寄せられています。 家族への情報共有機能も高評価を得ています。見守りカメラと連動したアプリが歩行回数、離床回数、夜間の睡眠スコアをリアルタイムで通知するため、遠方に住む家族も利用者の様子を把握できます。ある小規模多機能型施設では、週に一度届く短い動画レポートが「まるで一緒に暮らしているよう」と好評で、家族アンケートによる安心度スコアが導入前に比べ顕著に上昇しました。 このように介護ロボットは利用者本人だけでなく、職員や家族にもポジティブな効果をもたらし、介護サービス施設としてのブランド力を高めます。

確認すべき主なポイントは、

① 補助対象となるロボットのカテゴリや認証要件

② 補助率・上限額・台数制限

③ 促進会議での意見聴取や事前協議が必須かどうか

の三つです。特に ③ は見落としやすく、会議で「地域包括ケアにどう貢献するか」「稼働後の効果をどう測定するか」を説明できないと、補助金がスムーズに交付されないケースもあります。 補助申請をしたある特養では、会議用の説明資料を準備済みだったため、申請から 1か月で交付が決定しました。逆に資料不足で補助率を 5 ポイント引き下げられたケースもあるため、自治体ごとの追加要件に合わせて事前相談をしておくとスムーズです。

地域医療介護総合確保基金のスケールをイメージできるよう、これまでの累計実績をご紹介します。直近9年間で医療分野に交付された総額は7,739億円、介護分野には7,552億円が投じられました。執行率は医療76.4%、介護77.3%と、それぞれ高いレベルを維持しています。1,000億円規模の国家プロジェクトが毎年続いているわけですので、各施設でも最大限利用するべきと言えます。 介護ロボットやICTを対象とした事業の採択件数は、次のように推移しています。 2015年度120件、2016年度180件、2017年度250件、2018年度は320件、2019年度410件、2020年度530件、2021年度680件、2022年度は810件、2023年度950件 このように、右肩上がりのトレンドとなっています。財源が潤沢なだけでなく、ロボティクス領域への注目度が確実に高まっていることが窺われます。 ただし都道府県ごとの採択率には、濃淡があります。採択率90%以上の都道府県は早い段階で予算を消化しきる一方、執行率60%前後にとどまる県も少なくありません。とくに地方では申請サポート体制が手薄で、基金が眠ったままのケースが散見されます。 そこで、予算が余りがちな県で事業展開している事業者であれば、次年度以降の応募枠を取りに行くことは一考の価値があります。県庁の担当部署に早めにヒアリングし、未執行予算をロボット・ICT導入での消化を提案することで、導入コストを調達できる可能性を探りましょう。

地域医療介護総合確保基金は、病床機能転換、在宅医療促進、介護ロボット導入といった複数の目的に横断的に充当できる柔軟性が特徴です。病床機能転換は、リハビリ中心の回復期病棟を地域包括ケア病棟へ転換する際の改修費や研修費まで対象になります。在宅医療促進では、訪問診療用のモバイル機器やICT(情報通信技術)基盤整備への補助が可能です。さらに、介護ロボット導入に関しては本体購入や保守契約、職員研修費までカバーされ、自己負担が実質2〜3割で済むケースが少なくありません。この「ワンストップ方式」のおかげで、介護施設は自施設の課題を組み合わせた提案を一本の申請で提出できるため、申し込みのハードルが大幅に下がっています。 基金を活用する際は、まず県庁の医療・福祉担当部署が地域ニーズ調査を行うところから始まります。高齢化率、救急搬送件数、在宅復帰率などの指標をもとに課題を可視化し、地域医療介護総合確保促進会議へ報告します。同会議は医療機関、介護サービス事業者、住民代表らで構成され、調査結果をもとに「今年度は在宅医療強化を優先」「ロボット導入による夜間見守りの効率化を推進」といった事業メニューを決定します。その後、自治体が公募要領を公表し、事業者が交付申請を行うというステップです。したがって、ニーズ調査段階から自施設のデータや改善案を県にインプットしておくと、メニュー設計に反映されやすくなります。 採択率を高めるポイントは、「地域包括ケアシステムへの貢献度」を示すことです。たとえば、自施設における在宅復帰支援機能を強化し、退院後90日以内の再入院率を15%→7%に下げる目標を掲げた事例があります。

この施設は、

①病床機能転換でリハビリ室を拡張

②在宅医療チームと情報共有できるクラウド型電子記録を導入

③排泄支援ロボットを活用して自立支援を強化

という3点セットの提案を行いました。成果目標を数値でコミットしたことで「地域の医療費抑制に寄与する」と評価され採択に至り、年間延べ1,200時間の介助業務削減や、職員の有給取得率は向上という結果がもたらされました。 同様の成功を目指すなら、まず地域包括支援センターや在宅医療連携拠点と協議し、地域課題についての共通認識を整理しましょう。次に、病床稼働、退院支援、夜間見守りなど自施設のKPIを洗い出し、「ロボット導入で◯時間削減」「在宅復帰率◯%向上」のように改善効果を定量化して計画書に落とし込みます。さらに、LIFEへのデータ提出頻度・職員アンケートの実施時期など、導入後の効果測定方法を明記すると、評価が高まります。 基金は毎年度メニューが変わるため、県庁担当者との情報交換を継続し、地域フォーラムや説明会に積極的に参加することも大切です。ニーズ調査段階から声を上げ、地域包括ケアシステムの一翼を担う具体策を示すことで、補助対象選定の場面で「必須のパートナー」と認識してもらいやすくなります。

①入院依存型のビジネスモデルから地域密着・在宅支援型へポートフォリオを多角化できる

②ロボット・ICTを活用した効率的なケアで人件費率を抑えられる

③地域医療構想の実現に貢献することで自治体や医師会との関係が強化される

などの成果もあがり、これらの相乗効果が将来の経営基盤を底上げします。

特に人口動態における高齢化が顕著となる2025年以降、在宅医療の需要は右肩上がりと予測されており、早い段階で病床機能転換とロボット導入を同時に進めておくことが、長期的な競争優位につながります。 申請を成功させるカギは、地域包括ケアシステム内で自施設が担う役割を明確にし、その達成手段としてロボットや在宅医療サービスを位置づけることです。交付申請書では「転換後3年間で在宅復帰率を70%→85%へ引き上げる」「夜間の見守り工数を年間2,000時間削減する」といったなKPIを掲げ、ロボット導入の効果を定量的に示しましょう。こうした成果指標と財務見通しをセットで示すことで、審査側から「減収リスクを自力でカバーできる計画性がある」と評価され、採択率が一段と高まります。

介護ロボットやICT機器を導入する際に最も気になるのが費用負担ですが、地域医療介護総合確保基金を活用すれば、購入費だけでなく設置工事費・保守サービス料・操作研修費まで補助対象に含まれます。多くの都道府県が採用している補正予算枠では助成率が75〜80%に設定されており、例えば総事業費1,000万円のプロジェクトであれば自己負担が200〜250万円に圧縮される計算です。 ロボット本体はもちろん、スリングシートや専用マットなどの付属品、さらにはソフトウェアライセンス料も経費計上できます。設置に伴う電気工事やネットワーク配線、現場職員向けの操作研修を外部講師に依頼した場合の講師謝金・旅費も補助対象になるため、「導入してから使いこなすまで」に必要なコストをワンストップでカバーできる点が大きな魅力です。 電子記録システムやLIFE(科学的介護情報システム)連携サーバ、Wi-FiアクセスポイントなどICTインフラとロボットをセットで申請すると、二つのシナジーが生まれます。一つ目は、記録データとロボットのセンシング情報が自動で紐づくため二重入力が不要になり、職員の作業時間を年間数百時間単位で削減できることです。二つ目は、同じ無線ネットワークを共有することでアクセスポイント増設の追加費用が抑えられる点で、実際に総事業費を約15%削減できた事例も報告されています。 リース契約やレンタル契約が補助対象になるかどうかは自治体ごとに差があるため、以下のチェックポイントについて早めに確認することをおすすめします。

①事業要綱に「資産計上しない動産の賃借料が対象」と明記されているか

②補助対象経費区分に「役務費」「借上料」などの項目が含まれているか

③期間終了時の買い取りオプションが条件とされていないか

④支払総額が機器購入額相当以内に収まるか

⑤リース会社の見積書様式が自治体指定フォーマットに準拠しているか。

これらを満たさない場合、リース料が全額自己負担になるケースもあるので要注意です。 導入費用を正確に試算する際は、機器本体価格だけでなく「年間保守料×耐用年数」「定期点検費」「消耗品費」を合算し、補助後のキャッシュフローをシミュレーションすることが重要です。特に見守りセンサーやクラウドサービスは月額課金モデルが主流のため、ランニングコストを資金計画に織り込んでおくと承認を得やすくなります。 なお、補助要綱は年度ごとに更新されます。前年は認められていた費目が翌年度に対象外になる例もあるため、機器ベンダーや補助金コンサルタントだけに任せず、必ず都道府県の実施要項と担当課への照会で最新情報を確認しましょう。

多くの自治体がWi-Fi関連コストを「地域医療介護総合確保基金」の補助対象に組み込んでいます。たとえば東京都の令和5年度要綱では、電気通信工事費として上限250万円、アクセスポイント(AP)機器費として上限50万円、ネットワーク保守契約(3年間)として上限36万円を認め、総額336万円のうち80%=268万8,000円が助成対象になりました。愛知県では上限設定がやや低めですが、AP1台あたり7万円、配線10mあたり1万2,000円、保守料は年額上限10万円と細かく単価を定め、事業者が見積をつくりやすい形に工夫されています。福岡県では「老朽機器更新枠」を別途設け、既存ネットワークの刷新に限って助成率を85%に引き上げたという事例もあります。 Wi-Fiを整備するメリットは単なる高速インターネット環境の提供にとどまりません。見守りセンサーが取得した離床データや、介護ロボットが計測したバイタル情報を科学的介護情報システム「LIFE(ライフ)※介護データベースの略称」にリアルタイム送信できるようになり、入力作業の手間を大幅に削減できます。実際に、千葉県内のある特養ではWi-Fi導入後にLIFE提出作業が月10時間短縮し、夜間センサーの稼働率が25%向上しました。ネットワークの安定性がロボット活用のROI(投資対効果)を左右するため、補助金を活用したインフラ強化は「攻めのIT投資」と位置付けられています。 申請書では、工事区分ごとに求められる情報が異なります。以下のチェックポイントに留意すると、審査で高評価を得やすくなります。

【新設工事】

・現状:館内に無線環境が一切ないことを写真または図面で提示

・目的:見守りセンサー〇台、タブレット△台の同時接続に耐えうるネットワークを構築する旨を明記

・仕様:AP台数、通信規格(Wi-Fi 6等)、想定スループット、配線経路図

【増設工事】

・現状:既設APの配置図と電波強度ヒートマップを添付し「死角」を可視化

・目的:離床センサー導入エリア拡大、オンライン面会スペース新設などユースケースを列挙

・仕様:追加AP台数、既設機器との互換性、VLAN設定方針

【更新工事】

・現状:使用年数、故障履歴、ファームウェアのサポート終了時期を一覧化

・目的:セキュリティ基準(WPA3)への適合、クラウド管理機能の追加などを盛り込み、更新の必要性を根拠づけ

・仕様:新旧機種の比較表、撤去費用、廃棄証明の取得方法

見積仕様書を作成するときは、①機器費と工事費を分けて内訳を詳細化、②APは型番・メーカー・保証年数を明記、③保守契約はオンサイト対応時間と代替機貸出有無を明示、の3点を押さえてください。「一式」という曖昧な表記は減額・差戻しの原因になります。また、LANケーブルやラックといった周辺資材も単価×数量で提示し、総額が補助上限を超過した場合は自己負担分を計算したうえで記載すると、審査担当者がより理解しやすくなります。 さらにネットワーク構成図とIPアドレス設計書を添付しておくと、LIFE連携や見守りシステムとの整合性が一目でわかり、交付決定までのリードタイムが短縮できます。補助金を最大限活用し、ロボット・ICTのパフォーマンスを引き出す土台として、Wi-Fi環境整備をぜひ検討してください。

・助成上限額: 都道府県ごとに1施設あたり1,000万円〜2,000万円の範囲で設定されることが多い

・台数制限: 同一カテゴリ機器は最大◯台までなどの制約があるため、更新時は除却台数を明記する

・耐用年数条件: 原則5年以上使用が前提。リースの場合は契約期間が耐用年数を下回らないか確認

・研修費の扱い: 初期操作研修は対象だが、フォローアップ研修は対象外になる自治体がある

・交付決定前購入: 交付決定前に発注・支払いを行うと補助対象外になるため、稟議や見積取得のタイミングを逆算する

これらの項目を事前にチェックリスト化し、見積書や稟議書に反映させれば申請書作成ミスを大幅に削減できます。特に台数制限と耐用年数条件は、機器の更新や買い増しを検討する際に見落としがちです。導入計画書に「更新予定年」と「次回補助申請候補年」を併記しておくことで、長期的な資金計画と補助金活用の両立が可能になります。 補正予算枠は人気が高く、予算枠が早期に消化される傾向があります。都道府県の事業実施要項が公開されたら迅速に自己負担額の試算とキャッシュフローシミュレーションを行い、関係各所との調整をスピーディーに進めることが成功の鍵です。助成率だけでなく資金繰りや人件費削減効果まで含めた総合的な視点で、最適な補助メニューを選択しましょう。

介護ロボットはおおむね5〜6年で耐用年数を迎えます。その際「更新にも補助金を使えるのか」が経営者にとって、大きな関心事になります。実は地域医療介護総合確保基金の枠内で更新目的の申請を認めるかどうかについては、都道府県ごとに方針が異なります。例えば、東京都は「旧機より性能が明確に向上し、現場課題の解決に寄与する場合」に限り再度の助成を許可しています。大阪府は「導入から6年以上経過し、メーカー保守が終了していること」が要件に追加されています。このような差異があるので、各自治体の実施要項を年度ごとに確認する必要があります。 更新時には補正予算枠を狙う戦略が有効です。補正枠は通常枠より自己負担が5〜10ポイント低く設定されるケースが多く、機器リプレースの総支出を圧縮できます。 保守契約終了の節目を逃さずにリプレースを計画すると、保守切れによる故障リスクと追加コストを同時に回避できます。多くのメーカーは保守期間満了前に新機種への乗り換えプランを提示しますが、その提案を鵜呑みにするのではなく「助成率が有利な年度か」「更新そのものが補助対象か」を自治体担当者に確認してから契約条件を詰めることが肝要です。補正枠の募集タイミングは本予算とずれることが多いので、年度途中の追加公募情報を意識してチェックすることも欠かせません。 更新サイクルを事業計画に組み込む際は、ライフサイクルコスト(LCC)を必ず算出しましょう。具体的には、①イニシャルコスト(補助金控除後)、②年間保守費、③故障リスクによるダウンタイム損失、④省力化効果による人件費削減額を5〜7年スパンで並べ、ネットキャッシュフローをシミュレーションします。この表をもとに「助成率が◯%の場合は◯年目で更新した方が得」といった意思決定ラインを設定しておくと、補助金募集が始まったときに素早い判断が可能です。 さらに、更新サイクルを複数台同時にそろえると、スケールメリットが生まれ、ベンダーやメーカーとの交渉力が高まります。「ライフサイクルコスト×ボリュームディスカウント×高助成率」という観点で考えると、長期的な財務負担を最小化しながらシステム・機器の水準を維持できます。 機器更新時に補助金を活用する鍵は、①自治体ガイドライン差異の早期把握、②保守終了と補正枠公募のタイミング合わせ、③LCCを踏まえた更新サイクル設計、の三点を事業計画に組み込み、年度ごとの資金繰りと合わせてアップデートしていけば、介護ロボットというハイテク資産を常に最適なコストで運用し続ける道が開けます。

介護ロボットやICT機器を地域医療介護総合確保基金で導入する際、補助対象となる経費は想像以上に細かく定義されています。まず大枠として「機器本体費」「付属品費」「設置・工事費」「研修費」「保守サービス費」という五つの区分を押さえておくと、申請書や予算書を作成するときの抜け漏れを防ぎやすくなります。 機器本体費には、移乗支援ロボットや見守りセンサーといった主要ハードウェアの購入価格がそのまま含まれます。付属品費は、交換用バッテリー、専用マット、通信モジュールなど「本体と一体的に機能するもの」が対象です。バッテリー充電スタンドやクラウド接続用ゲートウェイもこの区分に計上できます。 設置・工事費は現場で発生するすべての手作業をカバーします。ベッドや天井レールへの固定工事、Wi-Fiアクセスポイントの増設、電源工事、システム初期設定作業などが代表例です。工事会社の出張費や諸経費も適切に明細化すれば補助対象として認められるケースが多いです。 研修費は「操作研修」「メンテナンス研修」に分けて計上すると審査担当者が理解しやすくなります。例えば職員10名への半日研修×2回、マニュアル作成費、講師の交通費なども申請できます。オンライン研修の場合は、受講料とシステム利用料を分けて記載すると透明性の高い明細となります。 保守サービス費は忘れやすい項目です。メーカーの年間保守パック、24時間コールセンター利用料、ソフトウェアバージョンアップ費用など、導入後1~3年程度の保守契約などを補助対象として認める自治体が増えています。長期的なライフサイクルコストを抑えるという基金の趣旨に合致するため、積極的に盛り込むとよいでしょう。 補助対象外になりやすい費目も把握しておきましょう。代表的なものは「旅費交通費(見本市視察など)」「広告宣伝費(パンフレット作成など)」「汎用PC購入費」「既存設備の修繕費」「消耗品費(紙おむつ、医療用手袋など)」です。これらを機器本体費に混在させると形式審査で差戻しになるリスクが高まります。予算書作成時は費目ごとに色分けする、社内レビューを二重化するなどの工夫で誤計上を防ぐようにしましょう。

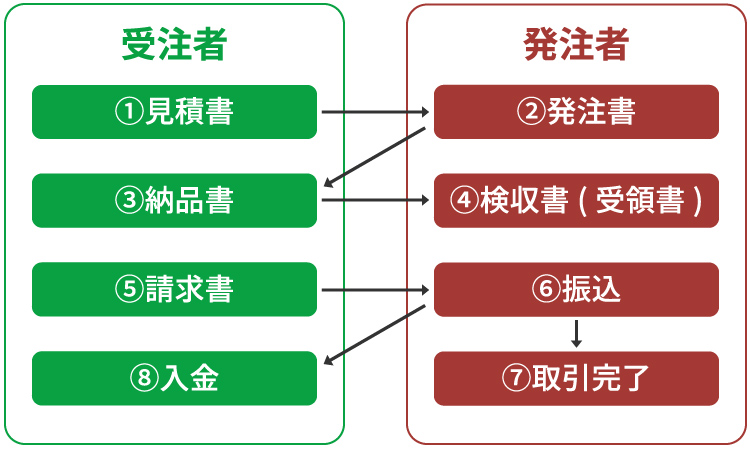

エビデンスは「見積書→発注書→納品書→支払証憑→稼働確認書」の順でそろえるとスムーズです。

ステップ1:同一仕様で最低2社から相見積もりを取り、価格妥当性を説明できる状態を作ります。

ステップ2:発注書・契約書を締結します。

ステップ3:納品書にはシリアル番号や設置場所を明記させると後の実績報告で役立ちます。

ステップ4:支払証憑としては銀行振込控えや領収書、会計システムの支払データをセットで保管します。

ステップ5:試運転チェックリストや職員研修受講記録を用意し、機器が正常稼働し、職員が使用可能な状態であることを証明します。

これら五つのステップを導入プロジェクトガントチャートと連動させると、書類漏れをゼロに近づけられます。補助金審査は提出書類の整合性が命綱です。経費区分とエビデンスを1対1で対応させるフォルダ構成をあらかじめ作り、クラウドストレージで共有しておくと担当者が交代してもプロジェクトが停滞しません。

・4月初旬:前年の実績や今年度の事業方針を社内で整理する

・4月下旬〜5月上旬:ターゲット機器の比較検討とベンダー選定

・5月中旬:ベンダーに詳細仕様書と見積書を依頼

・6月上旬:見積書到着後、社内稟議を回付

・6月下旬:稟議決裁を完了し、応募書類のドラフトを作成

・7月上旬:自治体要綱公開と同時に最終書式に転記して提出

このように前倒しで動けば、受付開始から締め切りまでわずか数週間であっても慌てずに済みます。 「予算がなくなり次第終了」と書かれている都道府県では、早期提出が採択率アップにつながることもあります。一方で、年度途中に追加公募や二次募集を実施する自治体も存在します。第一次募集で想定より申請が少なかった場合や、他事業の辞退が出て予算が余った場合がその典型です。具体例として、昨年度の鹿児島県では11月に二次募集が行われ、介護ロボット12台分の追加採択が決定しました。一次募集に間に合わなかった事業者がチャンスをものにした好例です。 こうした機会を逃さないためには、情報収集ルートを複線化しておくことが欠かせません。

・県庁の医療政策課や高齢者支援課のメールマガジンに登録する

・業界団体(介護・生活支援ロボット普及推進協議会など)の会員向け速報を活用する

・ロボットベンダーやコンサルティング会社のウェビナーに参加し、自治体動向を共有してもらう

・自治体HPの「補助金情報」RSSフィードを自動取得し、更新時にSlackへ通知する

このように、複数チャネルで情報網を持っておけば、二次募集や予算残額対応の情報も素早くキャッチできます。 準備不足で申請機会を逃せば、次のチャンスは1年後になりかねません。逆に言えば、4〜6月の段階で見積取得や社内稟議を完了させておく事業者は、競合より早く着手できる分採択率を高めやすくなります。夏の受付時期を締め切りに追われる季節ではなく、準備済みで余裕を持って提出する季節にできるかどうかが、補助金獲得と介護ロボット導入成功の成否をわけると言えるでしょう。

補助金申請の成否は、提出書類の網羅性と記載精度で大きく左右されます。書類不備による差し戻しが1回入るだけで、採択決定が1か月遅れるケースも珍しくありません。まずは要求される書類を漏れなく把握し、早い段階でドラフトを揃えておくことが重要です。

【必須書類チェックリスト】

・交付申請書(様式第1号)

・事業計画書(様式第2号)

・収支予算書(様式第3号)

・見積書(3社相見積が原則)

・機器カタログまたは仕様書

・法人登記事項証明書(発行3か月以内)

・過去2期分の決算書

・稟議書

・理事会議事録(私立社会福祉法人の場合)

上記のうち、交付申請書は自治体が公開するフォーマットに沿って基礎情報を転記するだけですが、事業計画書と収支予算書は審査時の評価に直結する最重要資料です。

【事業計画書作成のコツ】

1. 導入目的を定量化する

(例)

×「職員負担軽減のため」

〇「移乗介助に費やす年間延べ時間を6,000時間から3,600時間へ40%削減し、離職率を15%→10%へ改善する」

2. 効果指標(KPI)を設定する

(例)

・移乗介助1回あたり所要時間

・夜間巡視の自動化率

・職員の腰痛発症率

・利用者転倒件数

3. 年間稼働計画を月次で示す

(例) 導入月を「0カ月」、職員研修を「1カ月目完了」、運用安定を「3カ月目」とし、各段階のKPI目標を明確にする。月次稼働率も数値で示しておくと審査官が効果検証のイメージを掴みやすい。 たとえば夜間見守りセンサー導入するケースでは「夜勤者1名あたりの巡視回数を●回→●回に削減し、夜勤中の歩行距離を●km→●kmへ短縮」といった改善見込みを記載すると説得力が増す。

【電子申請システムの取り扱い】

・A県:専用ポータルにPDFアップロード+電子署名

・B県:メール添付提出(10MB未満)+原本郵送

・C県:紙のみ受付(2部提出)

以上のように自治体によって受付方法が大きく異なるため、提出先の要綱をダウンロードした段階で「電子・紙・ハイブリッド」を判定し、社内タスクを振り分けます。PDF化する際はファイル名を「02_事業計画書_施設名.pdf」のように連番付きで統一し、審査側がフォルダ検索しやすい構造にするだけで問い合わせ件数が減少します。 共通フォーマットの注意点として、①ページ番号の自動更新をONにする、②数値は半角、単位は全角で統一する、③Excelのリンク切れチェックを必ず実施する、の3点を守ると形式審査で弾かれるリスクを最小限にできます。 書類完成度を高める社内フローとして「ドラフト→第三者レビュー→代表者押印→PDF化→最終チェック」の5ステップを設定し、担当と期限をガントチャートで可視化すると確実に工程管理できます。

補助金の申請ボタンを押した瞬間から、事業者は「形式審査→内容審査→交付決定→実績報告→検査」という五つのステップを順に走り抜くイメージを持つよいでしょう。自治体によって日程は多少前後しますが、申請受理から交付決定までおよそ1〜2か月、事業終了後の実績報告・検査までを含めると最短でも半年ほどかかります。 最初の関門となる形式審査では、書類の記載漏れや押印・署名の不備がないかが機械的にチェックされます。提出先の担当者は一日に何十件もの申請を処理しているため、フォーマットのズレや添付ファイルの抜けがあるだけで即座に差し戻されるケースも珍しくありません。提出前に社内でダブルチェック体制を敷き、チェックリスト形式で「交付申請書・収支予算書・見積書・カタログ・決算書類」など全書類を点検しておくと差し戻しリスクを最小化できます。 続く内容審査では、①費用妥当性 ②地域貢献度 ③継続性の三つが重点的に評価されます。費用妥当性については、同種機器の市場価格との比較資料や相見積書を添付して根拠を示すと説得力が高まります。地域貢献度では「職員負担軽減による離職率▲8%」「夜間見守り自動化で救急搬送回数▲3件/年」といった定量目標を盛り込み、地域包括ケアシステムにどう寄与するかを明確に描きましょう。継続性に関しては、保守費用を3年分先取りで予算化し、研修スケジュールも提示すると「導入して終わりではない」姿勢を示せます。 交付決定通知が届いたら、いよいよ機器の発注や工事手配に進みます。ここで契約内容を変更すると再度承認が必要になる場合があるため、見積取り寄せから正式発注までの流れをプロジェクトチーム内で共有し、スケジュールに余裕を持たせておくことが肝心です。 実績報告書は、事業終了後1〜2か月以内の提出が一般的ですが、書類作成をゼロから始めると時間切れになりがちです。移乗支援ロボットであれば「移乗回数」「介助所要時間」、見守りセンサーであれば「離床回数」「夜間巡視時間」など、稼働データを日次で自動蓄積できるシステム設定を導入直後から行いましょう。利用者アンケートも“開始時点”“3か月後”“6か月後”の3ポイントで定点調査すると効果検証が容易になります。 最後の検査フェーズでは、提出した実績報告と現場状況の整合性を確認するための書面審査や、場合によっては現地確認が行われます。稼働データの原本、支払い証憑、職員研修記録をファイリングしておけば、担当官からの突発的な問い合わせにも迅速に対応できます。こうした準備を事後ではなく事前に仕組み化することで、審査プロセス全体をスムーズに乗り切ることができます。

科学的介護情報システム「LIFE(ライフ)」は、全国の介護事業者が利用者の状態やケア内容を定期的に入力し、そのビッグデータをもとに個別フィードバックを受けられる国の仕組みです。入力項目はADL(日常生活動作)、栄養状態、口腔機能、認知症の行動・心理症状、リハビリ実施内容など約60種類に及び、四半期ごとに提出するサイクルが基本になっています。提出後は「低栄養の改善率」「ADL維持向上率」など10項目前後の指標がパーセンタイル形式で返され、自施設が全国平均と比べてどの位置にいるかを一目で把握できる仕組みです。 フィードバック画面には前年同時期との比較グラフも表示されるため、介護計画のPDCAサイクルを回しやすくなります。また、LIFE提出を行うことで科学的介護推進体制加算(月40単位~)を取得できるため、経営面でも見逃せないインセンティブになっています。 ここに介護ロボットが取得するセンシングデータを組み合わせると、さらに大きな効果が期待できます。たとえば見守りセンサーが記録する離床回数、歩行アシストロボットが蓄積する歩行距離、排泄支援ロボットが検知する排泄パターンなどは、LIFEの「活動量」「排泄自立度」欄へ自動でマッピング可能です。手入力では拾い切れない夜間帯データを正確に送信できるため、加算取得の要件充足率が高まり、ケア品質の数値化も進みます。 今年度からは「LIFE API連携補助制度」が創設され、ロボットや電子記録ソフトがLIFEとシームレスにデータ交換できるよう改修する費用の最大75%が補助対象になりました。対象経費はAPI開発費、セキュリティ対策費、テスト費用、導入研修費など幅広く、上限は1事業者あたり1,000万円です。要件として①LIFEフォーマット準拠、②本人同意取得の仕組み実装、③1年間の運用実績報告提出の3点が必須となっています。 補助申請を検討する際は、システムベンダーと次のポイントを必ず確認してください。

・連携するデータ項目と更新頻度はLIFE側仕様に合致しているか

・既存ロボットのファームウェアでAPI送信が可能か、それともゲートウェイ機器が必要か

・セキュリティ要件(TLS1.3対応、暗号化鍵管理)はクリアできるか

・障害発生時の責任範囲と保守体制をどう定義するか

これらの点を事前に詰めておくことで、交付決定後の改修遅延や追加コスト発生を防げます。 ロボットが収集するリアルタイムデータとLIFEフィードバックが双方向に結び付くことで、介護現場は「経験と勘」から「データと根拠」に基づくケアへ大きく進化します。補助制度を活用しながら、経営とケア品質を同時に底上げするチャンスをぜひつかんでください。

介護・生活支援ロボット認証制度は、ロボットが介護現場で安全かつ効果的に使えることを第三者が確認する仕組みです。安全性や性能基準に適合している機器だと証明されることで、導入予定の施設は「本当に使えるのか」という不安を最小限に抑えられます。また、認証取得済みの機器は多くの補助金制度で優遇される傾向があり、地域医療介護総合確保基金や補正予算枠でも採択率が高まるのが大きなメリットです。利用者や家族に対しても「国が定めた条件をクリアしたロボット」という信頼性によって、導入に対する抵抗感を抑制できます。 認証審査は大きく分けて「書類審査」「実機試験」「モニタリング」の三段階で進みます。書類審査では、機器仕様書やリスクアセスメントシートを提出し、JIS(日本産業規格)やISOに準拠しているかを確認します。目安所要期間は約1〜2か月です。次に行われる実機試験では、専門の試験機関が約2〜3か月かけて、転倒防止や挟み込み防止など30項目以上を評価します。最後のモニタリングでは、実際の施設やラボで3週間〜1か月程度使用し、長時間稼働時の故障率やソフトウェア更新時の安定性をチェックします。全工程を合わせると平均で6か月前後、機種が複雑な場合は最大9か月程度かかるケースもあります。 導入を検討する事業者が機器選定時に確認すべきポイントは次の通りです。

①認証マークの有無と番号:公式Webサイトや本体ラベルに記載されているかを必ず確認する。

②認証範囲:移乗支援のみなのか、見守りセンサー機能まで含まれるのかなど、付属ユニットごとの適用範囲をチェックする。

③有効期限:ソフトウェア更新を繰り返す機器では再認証が必要な場合があるため、期限切れのリスクを把握する。

④使用上の制限:特定の床材や電源環境でのみフル性能が出るなど、使用にあたっての制限ないか認証書で確認する。

⑤サポート体制:認証取得後も製造業者が定期点検・保守部品提供を継続する体制を持っているかをヒアリングする。

⑥アップデート保証:ファームウェア更新で安全基準が維持されるか、メーカーが約束するバージョン管理方法を確認する。

ひととおりチェックしたうえで、ベンダーから認証書の写しを取り寄せ、社内のリスク管理担当や安全管理委員会で保管しておくと、補助金申請時にエビデンスとしてスムーズに提出できます。逆に認証未取得の機器は、補助対象外になったり追加資料を求められたりするケースが多く、申請スケジュールが遅延しやすいので注意が必要です。 介護ロボット導入は高額投資であり、失敗すると職員の信頼を失うリスクも大きいです。認証を受けた機器を選定することで、安全面・経済面・ブランド面における失敗を避けられます。将来の機器更新や新規導入を見据え、認証情報を常にアップデートしながら、最適なロボット活用体制を構築していきましょう。

介護テクノロジー導入支援事業と地域医療介護総合確保基金は、同時並行で利用することも可能です。二つの制度を組み合わせる際にネックになるのが、県庁内の担当窓口が別々という点です。多くの県では基金を医療政策課、導入支援事業を高齢福祉課が所管しています。同時に申請する場合の工夫事例として、「共同申請書」と「事業連携計画書」を準備し、両制度に共通のKPIを設定、申請書の冒頭に連携スキームを図示し、費用配分・工程表・責任者を一元管理する体制を提示したことで、両制度が同時に採択となったケースがあります。この事例では①KPIを数値で統一、②事業期間を完全に一致させる、③問い合わせ窓口を法人側で一本化し行政負担を軽減する、の3点がポイントでした。 両制度の連携によって補助上限額を実質的に拡大できるメリットも見逃せません。基金単独では施設あたり上限5,000万円、導入支援事業単独では上限2,000万円というケースが多いですが、両方を活用すると上限が合算され、実質7,000万円まで補助を受けられます。さらに同一メーカーから大量購入することで、台数割引が適用される可能性もあります。 こうしたスケールメリットを狙う場合、早い段階で県庁の窓口を横串でつなぎ、共同ヒアリングを依頼すると調整がスムーズです。特にハード系経費とソフト系経費を明確に分けた見積書を用意し、どの費目をどの制度で申請するかを色分けするだけで審査側の理解が加速します。「複数制度の組合せ=審査が複雑」という先入観を払拭し、審査期間を平均15日短縮できたという報告もあります。 ①ハード・ソフトの費目を仕分けして重複を避ける、②共同申請書と連携計画書で窓口間の合意形成を支援する、③発注ロットをまとめて価格交渉しスケールメリットを最大化する、この3点を押さえれば、二つの補助制度を同時に活用し、相乗効果で資金調達力を一段と高めることが可能です。

介護ロボットの導入で、介護職員の職場定着率が向上した例が多く見られます。これには職員の身体的・心理的負担の軽減が大きく寄与しています。移乗支援ロボットのおかげで腰痛による休業件数が減少し、さらに夜間見守りセンサーの導入で夜勤回数が大幅に削減された結果、職員の睡眠の質が向上し業務パフォーマンスが上がった例などがあります。 定着率向上→教育コスト削減→サービス品質安定というポジティブスパイラルも見逃せません。サービス品質が向上したことで家族の満足度が高まり、紹介経由の入所申し込みが増えたという好循環の事例も報告されています。 このように、介護ロボットは単に作業を代替するツールではなく、職員の働きがいを高め、施設のブランド価値までも引き上げる推進力になり得ます。離職率が下がれば教育・採用費が節減されるため、その分を新たなロボットやICT整備に再投資することで、組織全体のイノベーションサイクルが加速します。 厚生労働省が推進する地域医療介護総合確保基金の補助枠を活用すれば、こうしたロボット導入費用の75〜80%を公的資金で賄えます。負担軽減とキャリア形成の両面で職員にも恩恵を示すことができ、競合施設との差別化にも有効です。ある施設の採用パンフレットには「国の補助金で最新ロボットを導入し、働きやすい職場を実現」というキャッチコピーが使われ、学生から高評価を得ています。 職員の定着率を向上させるためには、単に機器を置くだけでなく、KPI(離職率・腰痛発生件数・夜勤回数)を定期的にモニタリングし、効果を数値で可視化する仕組みが不可欠です。その結果を社内外に発信することで、採用・広報・利用者獲得の各フェーズで波及効果を最大化できるでしょう。

利用者が「この施設にいて良かった」と心から感じる瞬間は、食事やレクリエーションだけではなく、プライバシーや安全面への配慮が徹底されているかどうかで大きく左右されます。 コロナ禍で面会制限が厳しかった時期には、遠隔コミュニケーションロボットが心理的な支えとなりました。コミュニケーションロボットとは、タブレットやカメラが内蔵され、離れた家族と映像・音声で双方向コミュニケーションを取れるロボットのことです。ある施設では週1回のオンライン面会をロボット経由で実施した結果、利用者の「家族と顔を合わせられて嬉しい」という反応や、利用者家族の「オンラインでも面会できて安心した」という感想が多く聞かれました。職員の観察でも、面会後3時間以内の表情解析スコア(AI表情認識を活用)は大きく向上しており、遠隔コミュニケーションの心理的ケア効果が確認されています。 利用者満足度が高まると、口コミが自然に広がります。 さらに、満足度向上は離職率の低下にも波及します。「利用者が笑顔になれば自分たちもやりがいを感じる」と多くの職員が答えたアンケート結果と呼応するように、ロボット導入後の離職率が大きく改善したケースもあります。利用者の笑顔が増えることで現場の雰囲気が明るくなり、職員の定着率が上がるというポジティブサイクルが施設経営を安定へと導きます。 介護ロボットは利用者のプライバシー保護と安全性向上を同時に実現し、家族の安心感まで生み出すことで総合的な満足度を押し上げます。その高い満足度が口コミ・紹介を通じて稼働率アップをもたらし、投資回収を加速させるというビジネス面でのメリットももたらします。ロボット導入を検討中の施設は、このようにさまざまな副次的効果にも着目してみましょう。

ある調査では、ロボットの導入により平均離職率が14.8%から8.5%へと6.3ポイント改善し、離職者数は年間ベースで約43%削減されました。規模やサービス形態の違いを踏まえても、ロボット導入と定着率の相関が読み取れます。 要因を細かく見ると、1) 移乗・体位交換を担うアシストロボットにより腰痛発症率が36%低下、2) 夜間巡視を担う見守りセンサーで夜勤1回あたりの歩行距離が1.8kmから0.9kmへ短縮、3) これに伴い残業時間が月平均7.5時間から3.2時間へ減少――といった身体的・時間的負担の軽減が大きく影響しています。 さらに職員へのアンケート調査ではロボット導入前後で、「仕事満足度(5段階評価)」が3.2→4.1、「身体負担スコア(数値が低いほど負担が少ない)」が62→38へ改善したというデータも示されています。自由記述欄には「腰への不安が減り長く働ける自信がついた」「ロボット操作という新しいスキルが身につき成長実感がある」といった声が多数寄せられました。 離職抑制は採用・教育コストの削減にも直結します。ある施設の場合、中途採用1名あたりの費用が求人広告、紹介手数料、研修を含め約45万円でした。ロボット導入によって離職者が年間12名から5名に減ったことで、単純計算でも(12−5)×45万円=315万円のキャッシュアウトが回避できました。さらに新人研修に充てていた延べ240時間が不要になり、その分を既存職員のスキルアップ研修へ振り向けられた点も大きな副次効果です。 離職率低下により人件費の変動リスクが減少し、職員1人当たりの教育投資を厚くする余裕が生まれると、介護サービス第三者評価の総合スコア上昇、紹介件数アップなどの効果が生まれます。ロボットは単なる作業代替にとどまらず、「働きやすさ」を可視化しながら持続的な人材定着をもたらす投資対象として、高い費用対効果を示していると言えます。

最新情報を最短距離でつかむには、厚生労働省が全国で開催する「介護ロボット地域フォーラム」や「介護・生活支援ロボット普及推進協議会」への参加が欠かせません。このフォーラムでは、移乗支援ロボットや見守りセンサーの実機デモが行われるほか、地域医療介護総合確保基金の補助要綱を策定している都道府県担当者が登壇し、公募開始時期や助成率の最新情報を公表します。メーカーの営業資料よりも確度の高い助成スキームの内情を直接聞ける点が大きな魅力です。 参加メリットは情報収集だけにとどまりません。フォーラム終了後の名刺交換会では、同じ機種の導入を検討する他施設とつながりやすく、共同購入や共同申請によるコストシェアの相談ができる可能性もあります。たとえばある県の特養5施設がフォーラムで知り合い、移乗支援ロボット15台をまとめて発注したケースでは、メーカーから12%のボリュームディスカウントを獲得し、都道府県への補助申請も「共同実施計画書」を添付することで交付決定までの期間を約1カ月短縮できました。こうしたネットワーク効果は、施設単体では得られない大きなメリットです。 研究会で得られるエビデンスは、導入効果を可視化するヒントにもなります。介護ロボット普及推進協議会では、年間4回の分科会で「移乗動作の腰部負荷測定」や「夜間見守りセンサー稼働率と転倒事故相関」といった実験結果が報告されています。自施設で同様のKPIを設定すれば、フォーラムで共有された測定プロトコルをそのまま流用できるため、評価設計にかかる手間とコストを大幅に削減できます。また、エビデンスを基にした実績報告書は補助金の実績検査で高評価を受けやすく、次年度以降の追加申請を優位に進める材料になります。 さらに、研究会で培ったデータ共有の文化を活用し、LIFE(科学的介護情報システム)へのデータ提出を自動化した施設もあります。具体的には、見守りセンサーの離床データをAPI経由でLIFEに連携し、フォーラムで推奨された「転倒リスク指標」を自施設のダッシュボードに表示、その結果転倒発生率が前年同期比で28%低下し、LIFE加算の取得額も年間約120万円増加しました。研究会で学んだ分析手法が、実際の収益向上までつながった好例と言えるでしょう。 フォーラムや研究会の日程は、厚労省の公式サイトやロボット普及推進協議会のメルマガで公開されますが、早い段階で満席になることが多いので注意が必要です。参加枠を確保するコツとして、発表演題の公募開始と同時に「聴講のみ」で仮登録し、後から詳細を詰める方法が実務担当者の間で一般化しています。また、オンライン配信が併用される回も増えており、地方施設でも移動コストをかけずに最新情報を取得できる環境が整ってきました。 情報収集を単発で終わらせず、自施設の導入計画に反映させる仕組みづくりも重要です。例えばフォーラム参加担当者に①新機種スペック ②助成要件 ③共同購入候補の3項目を必ず報告書にまとめてもらい、経営会議で即日共有する運用を定着させた施設では、意思決定スピードが平均で1.5カ月短縮しました。こうして外部知見を運営へ反映することによって、地域フォーラムや研究会が単なる視察イベントではなく、科学的介護を推進する戦略ツールへと進化します。

地域医療介護総合確保促進会議(促進会議)は、都道府県が地域医療介護総合確保基金の使途を決定する際の“司令塔”として機能します。メンバーは医師会や歯科医師会、病院協会などの医療機関代表、社会福祉法人や民間介護事業者の代表、自治会・NPOなどの住民代表、健康保険組合・国保連合会といった保険者、さらに学識経験者や行政担当者で構成され、多様な立場の意見が交差するのが特徴です。 意思決定フローは次のとおりです。まず県庁の担当課が地域ニーズ調査やヒアリングを実施し、課題を抽出します。続いて事務局が事業メニュー案を作成し、促進会議で審議に付します。委員は案の妥当性や優先順位、期待される効果を議論し、修正提案を加えたうえで承認します。承認後は県予算案として議会に上程され、可決をもって補助事業が正式にスタートする流れです。 介護事業者がオブザーバーとして参加し、自施設のニーズを直接提案した成功例もあります。たとえばある施設では、移乗支援ロボット導入による腰痛防止策をプレゼン資料にまとめ、促進会議に提出しました。職員の腰痛発症率30%→15%への削減目標と費用対効果試算を明示した結果、「介護ロボット導入モデル事業」として採択され、補助上限額が通常枠より50万円上乗せされました。現場のデータを示すことが採択率向上の鍵だと分かります。 促進会議の資料や議事録は、多くの都道府県で公式サイトにPDF形式で公開されています。たとえば東京都は「医療・介護連携推進本部」のページに、過去5年間分の議事次第、委員名簿、提出資料を一覧で掲載しています。これらを読めば、どの分野に重点投資しているか、採択された事業の評価指標は何かを把握でき、自施設の申請戦略を磨くヒントになります。 他施設の成功モデルをベンチマークする際は、①議事録から委員が関心を示したキーワード(例:科学的介護、LIFEデータ、地域包括ケア)を抽出する、②提出資料に掲載されたKPIを自施設の計画書に転用する、③採択後の実績報告書に記載された効果測定方法を参考にする、という3ステップが有効です。公開情報を徹底的に読み解き、会議で評価されやすいエビデンス型提案を準備することで、補助金取得の可能性は大きく高まります。

介護ロボットが地域に根づくかどうかは、住民が「ロボットは味気ないものではなく、頼れるパートナーだ」と感じられるかどうかにかかっています。ある特別養護老人ホームでは、週末に体育館を借りて介護ロボットの公開デモンストレーション(実演会)を開催しました。移乗支援ロボットが高齢者役のスタッフをゆっくり抱き上げ、歩行アシストロボットが段差を自動検知する様子を見せると、参加した町内会の方から「思ったより温かみがある」「職員さんの腰が楽になるなら安心」といった声が上がりました。イベント終了後のアンケートでは、当初ロボットに抵抗感があった回答者の68%が「導入に賛成」に転じ、ネガティブイメージを払拭する一つの成功例となりました。 デモだけでなく、在宅介護者が実際にロボットを試せる体験貸出プログラムを組むと、理解はさらに深まります。実際に進める場合はまず、地域包括支援センターが自治会と協議し、希望者リストを作成します。次に、介護施設が所有する見守りセンサーやコミュニケーションロボットを2週間単位で貸し出し、設置と操作説明を専門スタッフが訪問して実施します。使用期間中は簡易日誌(チェックシート)に「転倒の有無」「利用者の反応」「介護者の負担感」などを記録してもらい、返却時にセンターが回収します。その情報を集計し、効果指標を数値化することで、ロボットの有用性を地域全体で共有できる仕組みが出来上がります。 住民参画を組み込んだ取り組みは、補助金審査で大きな加点要素になります。地域医療介護総合確保基金の申請書には「地域貢献度」「普及啓発への波及性」といった評価項目があり、デモイベント参加者数や体験貸出の実績を記載すると、採択率が高まる傾向があります。さらに、イベントの様子を地元紙やSNSで発信し、利用者の笑顔を写真付きで紹介すると、施設のブランド力も同時に向上します。つまり、住民と一緒にロボットの可能性を探る活動は、補助金獲得・PR・職員採用の三つのメリットを同時に生み出す戦略的な一石三鳥施策といえるのです。

慢性的な人材不足と高齢化の加速で、介護現場はマンパワー頼みの運営モデルから脱却せざるを得ません。そこで注目されているのが、人(専門職・地域ボランティア)、テクノロジー(介護ロボット・ICT)、地域資源(通いの場・地元企業)を組み合わせたハイブリッドケアモデルです。には、移乗支援ロボットと見守りセンサーで夜間の身体介助リスクを低減し、浮いた時間を近隣大学の看護学生ボランティアがリハビリプログラムに充当するなど、役割を再配置するイメージです。人とロボット、それぞれの得意分野を活かすことで「業務負荷の平準化」「サービス品質の均質化」「突発的欠員リスクの分散」を同時に実現できます。 もう一歩踏み込むと、SDGs(な開発目標)の観点が経営戦略に組み込まれます。介護施設は大量の紙カルテや電力を消費する環境ですが、電子記録システム導入によるペーパーレス化、省エネ型見守りカメラの採用、EV送迎車の活用などでCO2排出量を削減できます。ESG投資家や地域金融機関は、介護施設が環境・社会にポジティブなインパクトを持つかを注視しており、テクノロジー活用が環境指標の向上に直結する点は大きなアピール材料になります。 長期的な財政安定性を確保するうえでは、官民連携(PPP: Public–Private Partnership)やソーシャルインパクトボンド(SIB)の活用も有効です。PPPでは自治体が空き公共施設を無償貸与し、民間事業者がロボット導入を含むサービス運営を担うことで、初期投資を抑えつつ公共性を担保できます。一方、SIBは離床回数の増加や要介護度の改善といったKPI達成度に応じて自治体が成果報酬を支払う仕組みです。投資家にとっては社会的リターンと金銭的リターンを同時に得られるため、介護ロボットによるアウトカムが明確に測定できれば資金流入のハードルは下がります。たとえば東京都が行ったSIB事業では、高齢者の転倒リスク減少を目標にAI見守りセンサーを導入し、2年間で目標達成率が95%に到達した結果、投資家へ元本+年3%の利回りが支払われました。 ハイブリッドケアモデル、SDGs視点の経営、そして革新的な資金調達手法を組み合わせることで、介護施設は人手不足の泥沼から持続可能な成長軌道へシフトできます。今後はテクノロジー導入効果をデータで証明し、地域住民や金融機関、行政との共創体制を強化することが、未来を切り拓く鍵となります。

高齢化が加速度的に進む日本では、医療・介護・予防をシームレスに提供する「地域包括ケアシステム」が要となります。各サービスをバラバラに提供するのではなく、介護施設が情報と人材のハブとなって在宅、病院、リハビリ施設、地域の予防拠点をゆるやかにつなぐ仕組みが期待されています。施設が中心に立つことで、利用者の状態変化をリアルタイムに把握し、最適なタイミングで在宅介護へ移行したり、逆に医療機関へスムーズに引き継いだりといった柔軟な動線を描けるようになります。 ハブ機能を具体化するうえで欠かせないのが、ロボティクス・AI(人工知能)・ビッグデータを組み合わせた予測介護モデルです。たとえば移乗支援ロボットに搭載された姿勢センサーとベッドセンサーが24時間体動データを取得し、AIが歩行パターンの微妙な変化を解析すると「転倒予兆スコア」が自動算出されます。このスコアが閾値を超えると、夜間帯でも介護スタッフのスマートフォンにプッシュ通知が届き、事前に見守り強化やリハビリ負荷調整を行うことで転倒事故を未然に防ぐことができます。 転倒予兆検知だけではなく、排泄パターンと水分摂取量を分析して脱水リスクを予測したり、発声データと表情解析を組み合わせて早期の認知機能低下を検出したりと、AI活用領域は広がり続けています。こうしたテクノロジーは人手不足を補うだけでなく、ケアの精度を高め、利用者一人ひとりに合わせたパーソナライズド介護を可能にします。 テクノロジーを最大限に活かすには、介護人材の専門性向上とリテラシー教育が欠かせません。ロボット操作に長けた「ケアテックコーディネーター」を育成し、センサーで得られたデータを読み解く「デジタル介護アナリスト」を配置することで、現場とITの橋渡しがスムーズになります。ある大手法人では、入社3年目までに200時間のICT研修を義務化し、修了者の離職率が未受講者に比べて半分抑えられています。 さらに、自治体や介護ロボットメーカーとの共同研修プログラムを活用すれば、機器の最新アップデート情報や活用事例を即座に現場へフィードバックできます。これにより「使いこなせないまま倉庫に眠るロボット」を生まないだけでなく、スタッフが最新技術を取り入れる成功体験を積み重ねることで、組織文化としてのイノベーションが根付きます。 地域全体で高齢化に立ち向かうには、施設だけが頑張るのではなく、医師会、薬剤師会、自治体の健康づくり部門、さらには地域住民まで巻き込んだネットワークが必要です。AIが算出したリスク情報を共有し、訪問看護師が在宅での転倒予防指導を行い、地域のスポーツセンターが筋力トレーニング教室を提供するといったように、データと人が循環するエコシステムを構築することで、高齢化社会への対応力は格段に高まります。

介護ロボット導入の背景と必要性

介護業界の人材不足問題

人材不足の現状と課題

介護職の有効求人倍率は全国平均で3.5倍前後という高い水準が続いており、全職種平均である1.3倍程度と比べると約3倍の人手不足であることが数値に表れています。ハローワークに登録しても応募者が集まらず、採用決定までに半年以上かかったという声も珍しくありません。 さらに採用できても定着しにくいのが、介護業界の悩ましいところです。介護労働安定センターが実施した2022年度の調査では介護業における年間離職率は14.3%であり、全産業平均である約9%を大きく上回りました。従事者の平均年齢は46.1歳で高止まりしており、若手を呼び込みにくい構造が浮き彫りになっています。 現場の負担要因としては腰痛などの職業病が最も多く、約6割の職員が「腰や膝に慢性的な痛みを抱えている」と回答しています。さらに夜勤・長時間労働が心身に重くのしかかり、「夜勤明けは丸一日休んでも疲労が取れない」「家族との生活リズムが合わず孤立感を覚える」といったリアルな声が後を絶ちません。 賃金水準の伸び悩みも職場への定着を阻む大きな壁です。処遇改善加算による底上げは進んでいるものの、物価上昇や他産業の賃上げスピードに追いつかず、「やりがいだけでは続かない」状態に陥りやすくなっています。 人員不足はサービス品質にも影響します。職員1人あたりが担当する利用者数が増えると、移乗や排泄介助の待ち時間が長くなり、利用者の満足度が下がります。満足度低下は口コミ評価を下げ、利用件数の減少を招き、稼働率が落ち込んで売上が減少します。売上が減れば設備投資や研修に回せる資金が減り、さらなる人材流出を招くという負の連鎖が進行している施設は少なくありません。 こうした深刻な現状を打開するには、身体的負担を減らす介護ロボットの導入や、ICTによる業務効率化で「少ない人数でも質を落とさない仕組み」を作ることが急務です。補助金を活用して初期費用のハードルを下げれば、投資余力のない介護事業者にとっても、こうした試みは十分検討の余地があります。

介護職員の負担軽減の重要性

介護現場で最も身体的な負担が大きい業務は、移乗介助・排泄介助・夜間見守りの三つに集中しています。例えば、移乗介助は1人の職員が1日平均数十回行うと言われ、その際腰部には数百kgf[2] 相当の力が瞬間的に加わるという調査結果があります。腰痛による休業日数は数週間におよぶことも多く、その間の休業補償や代替要員確保に要するコストも馬鹿になりません。 排泄介助は夜勤帯では1人当たり10名以上を担当するケースも珍しくありません。深夜帯の排泄介助中に発生する転倒事故の医療費・損害賠償費用は1件あたり数十万に上るという保険会社の試算も出ています。夜間見守りでは、月換算での平均移動距離はマラソン1.5本分に相当します。慢性的な睡眠不足が重なるとメンタル不調に発展し、休職率が日勤帯の1.7倍という統計が示す通り、心身双方で多大なリスクを抱えています。 これらの負担から職員が離職に至ると、介護事業者には採用広告費・紹介手数料・研修費用などの追加コストがのしかかります。利用者側でも経験豊富な職員が抜けることでケア品質が低下し、転倒や褥瘡(じょくそう)の発生率が高まります。職員の身体的・心理的な負担を軽減することは、離職抑制と採用コストの削減、さらには利用者の安全性向上が同時に実現する「三方良し」の解決策と言えます。 の軽減策の例とその効果は以下の通りです。①移乗支援ロボットの導入で腰部への荷重を低減→腰痛発症率が下がり病欠が減少

②見守りセンサーで夜間巡視を削減→睡眠時間を確保できメンタル不調リスクが緩和

③排泄予測AIで排泄介助回数を軽減→時間外労働が減るためワークライフバランスが改善

こうして職員のエンゲージメントが向上し、離職の防止になります。 介護職員の負担軽減は単なる福利厚生ではなく、経営上の重要な投資案件です。ロボットやICTを活用して身体的・心理的負担を下げることで、安定した人員体制と高品質なサービスを両立させる道筋が見えるでしょう。

高齢化社会がもたらす介護需要の増加

2040年には高齢者(65歳以上)が総人口の35%を超え、約3,920万人に達する見込みです。人口構造がこれほど急激にシフトする国は世界でもまれであり、日本の介護ニーズは右肩上がりで増え続けることが確実視されています。 厚生労働省の統計によると、要介護・要支援認定者数は2022年度に約688万人でしたが、2040年度には約800万人規模へ拡大、介護保険給付費も2021年度の11.4兆円から2040年度には約20兆円に達し、医療・介護保険財政に大きな負担がかかると予想されています。 需要が膨張する一方で、人材供給は追いついていません。政府は2025年度末時点で約245万人の介護職員が必要と見積もっていますが、現状の就業者数は約215万人程度で、単純計算でも30万人規模のギャップが生じます。2040年度を迎えるころには人手不足がさらに深刻化し、慢性的な採用難・離職リスクが施設経営を直撃する構造的課題に発展します。 この需給ギャップは賃金引き上げや採用活動の強化だけでは解消できないレベルに達しており、テクノロジーへの依存は必然と言えます。介護ロボットやAI(人工知能)を活用した見守りセンサー、排泄支援機器などのロボティクスは、身体的負担の大きい移乗介助や夜間巡視といった作業を代替・補助できるため、限られた人員でサービス品質を維持する切り札として期待されています。 実際に、見守りセンサー導入によって夜間巡視回数を3割削減し、職員1人あたりの残業時間を月10時間減らすことに成功した特養ホームの事例も報告されています。こうした成果は、労働時間の短縮だけでなく、離職率の改善や採用コスト抑制にも貢献します。高齢化が進む社会で介護サービスを持続させるには、ロボティクスを前提とした業務設計が避けて通れない選択肢になりつつあります。

介護ロボットの役割とメリット

介護ロボットの種類と機能

一口に介護ロボットと言っても、現場課題に合わせてさまざまな種類があります。おおむね移乗支援、歩行アシスト、見守りセンサー、排泄支援、コミュニケーションロボットという5つのカテゴリに大別され、それぞれが異なる機能を担います。価格帯や導入方法も大きく異なるため、導入目的を明確にした上での選定が不可欠です。 移乗支援ロボットは、ベッドから車いすへの移乗や体位変換をサポートする機器です。介護ベッドと車いすが一体化したものなどがあり、価格は1台あたり250万〜300万円程度です。抱え上げが不要になるため腰痛リスクを大幅に削減できます。 歩行アシスト系では、下肢に装着し、装着者の微弱な生体電位信号を検知してモーターが膝関節を補助し、要介護度2〜3の利用者でも安定して歩行できるタイプなどがあります。レンタル料は月額6万〜9万円程度のものが多く見られます。 見守りセンサーは夜間転倒や離床を検知する目的で導入が進んでおり、マットレス下に薄型センサーを敷くことで心拍・呼吸・体動を計測し、Wi-Fi経由でスタッフ端末にアラートを送信するタイプなどがあります。導入費用は1床あたり約12万〜15万円で、コスト効率に優れています。 排泄支援ロボットでは、要介護者がベッド上にいても自動で陰部洗浄・乾燥まで行えるものが注目されています。導入費は給排水工事費込みで150万〜180万円です。 コミュニケーションロボットは心理的ケアとレクリエーションを担い、AI(人工知能)によって顔認識で利用者の名前を呼びかけたり、体操メニューを提案したりするものがあり、月額リース料は4万〜6万円程度になります。 導入形態の違いにも注意が必要です。壁やベッドに後付けするタイプは工事費が抑えられる反面、その後のレイアウト変更が制限されます。またクラウド連携型はハードウェアが小型化される一方で、施設全体のWi-Fi環境と情報セキュリティ対策が必須です。小規模デイサービスならレンタル可能な歩行アシストを1台から、特養や老健のようにベッド数が多い施設なら見守りセンサーを一括導入するというように、施設規模に沿って選択されることが一般的です。 取得データも貴重なリソースになります。見守りセンサーで収集した離床回数や心拍変動、歩行アシストが記録する歩数や歩行速度は、科学的介護情報システムLIFEにそのまま取り込めます。データ提出加算だけでなく、転倒リスクの早期発見やリハビリ計画の個別最適化にも活用できるため、ロボットを単なる便利機器ではなく、データ収集インフラとしても活用することで、その利用価値を最大化できます。

介護職員の業務効率化への貢献

介護ロボットが業務効率化にもたらすインパクトを最も分かりやすく示す指標は、作業に要する時間や回数の削減率です。たとえば、移乗支援ロボットを導入したある特別養護老人ホームでは、1回あたりの移乗にかかる平均時間が約60%短縮しました。 夜間帯の効率化も顕著です。見守りセンサーと連動する自律走行型ロボットを採用したあるグループホームでは、巡視自動化率は約70%に到達しました。これにより夜勤担当者は身体的負担が軽減されただけでなく、緊急コール発生時の対応に集中できるようになり、ヒヤリ・ハット件数が前年同月比で約30%減少しています。 削減された時間は単なる残業抑止に留まらず、付加価値の高い業務へ再配分されています。前述の特養では、浮いた時間のうち約半分をアセスメント記録の充実、約25%を利用者との対話時間に充てています。対話の増加は食事摂取量のモニタリング精度向上につながり、低栄養リスク利用者が年間で約20%減少しました。また、リハビリ強化にも自動化で生まれた余剰時間を配分したことで、1割強の利用者にて歩行自立度が1ランク向上しました。 ICT記録システムと介護ロボットを連動させることで、二重入力の削減という効果も得られます。移乗回数や離床時間などロボットが取得したデータを電子記録ソフトに自動で書き込む仕組みを採り入れたある介護老人保健施設では、日誌入力に費やす時間が1日あたり45分短縮されました。さらに、科学的介護情報システムLIFEへはボタン一つでデータ送信できるため、提出作業に掛かる月次工数が従来の数時間から数十分に圧縮されています。 投資効果を確認する指標として、職員満足度調査のスコアも重要です。ロボット導入後、腰痛リスクを「高い」と回答した職員が約30%減少し、夜勤の負担感スコア5段階評価中2段階程度改善しました。離職率は前年の半分程度へ低下し、採用・教育コストが数百万円削減できたと報告されています。 このように、介護ロボットは作業時間短縮という直接的メリットだけでなく、データ連携による記録効率化、利用者ケアの質向上、職員エンゲージメント向上といったさまざまな効果を生み出します。

利用者の生活の質向上

介護ロボットは利用者の安全と尊厳を守りながら身体機能を引き出すパートナーとして機能します。例えば見守りセンサー搭載の歩行アシストロボットは、利用者が立ち上がった瞬間に重心移動を検知して自動でブレーキを解除し、転倒の危険が生じた場合は瞬時にストップします。 他人との距離感を確保するという点でも、ロボットは大きな役割を果たします。移乗支援ロボットを使えば、身体を抱えられることへの抵抗感を軽減しながら安全にベッドから車椅子へ移乗できます。ある利用者アンケートでは「肌を直接触れられない安心感」「気兼ねなく声掛けできる気軽さ」が上位に挙がり、特に女性利用者のほぼ全員がプライバシー保護に満足と回答しました。 夜間排泄の自立支援では、排泄検知センサーと連動した自動排泄処理ロボットが効果を発揮します。排尿をセンサーが検知すると瞬時に吸引・洗浄を行うため、利用者はナースコールを押す必要がなく、睡眠が妨げられません。ある介護医療院では、この仕組みを導入後に夜間のコール件数が60%減少し、夜勤職員は巡視回数を1/3に抑えながら見守り精度を維持できています。 「自分で立ち上がれた」という成功体験はADL(Activities of Daily Living:日常生活動作)の維持に直結します。ある歩行アシストロボットの介入研究では、8割の利用者名が4週間でTUG(Timed Up & Go:立ち上がり歩行テスト)タイムを大きく短縮しました。介入後に実施したQOL(Quality of Life:生活の質)アンケートでは「外出意欲が湧いた」「自信がついた」といった肯定的なコメントが多数寄せられています。 家族への情報共有機能も高評価を得ています。見守りカメラと連動したアプリが歩行回数、離床回数、夜間の睡眠スコアをリアルタイムで通知するため、遠方に住む家族も利用者の様子を把握できます。ある小規模多機能型施設では、週に一度届く短い動画レポートが「まるで一緒に暮らしているよう」と好評で、家族アンケートによる安心度スコアが導入前に比べ顕著に上昇しました。 このように介護ロボットは利用者本人だけでなく、職員や家族にもポジティブな効果をもたらし、介護サービス施設としてのブランド力を高めます。

地域医療介護総合確保基金とは?

基金の概要と目的

国と都道府県の財源負担割合

地域医療介護総合確保基金の最大の特徴は、財源を国と都道府県が2 対 1 の割合で拠出している点です。介護ロボットの導入を例に取ると、機器本体や設置工事など 300 万円の事業費であれば、おおむね 200 万円を国、100 万円を都道府県がそれぞれ拠出するイメージです。この「共同財布」方式のおかげで、自治体単独の補助金よりも毎年の予算規模が大きくブレにくく、事業者側は設備投資計画を立てやすくなります。 他の補助スキームでは、国と自治体の負担割合に違いがあります。たとえば「介護ロボット導入支援事業(補正予算枠)」は国庫 75〜80%+事業者 20〜25%、「ICT 導入支援事業」は国庫 1/2+事業者 1/2 です。それぞれ補助申請を検討する際は、対象経費の範囲や申請タイミングも合わせて確認するようにしましょう。 地域医療介護総合確保基金においては、国の次年度予算が国会で成立すると、厚生労働省から各都道府県へ交付額が内示されます。各都道府県庁の担当部署では地域の医療・介護ニーズを調査し、「地域医療介護総合確保促進会議」で事業メニューを議論します。その論議結果を踏まえて、各県独自の補助要綱が作成され、ロボット導入に関する補助率や上限額、対象機器リストなどが調整される仕組みです。ここでは「 A 県は上限 1,000 万円・自己負担 0%」「B 県は上限 500 万円・自己負担 10%」 といった差が生まれることも珍しくありません。 この「県ごとの裁量」があるため、事業者としては必ず都道府県が公開する実施要項や Q&A 集をチェックする必要があります。確認すべき主なポイントは、

① 補助対象となるロボットのカテゴリや認証要件

② 補助率・上限額・台数制限

③ 促進会議での意見聴取や事前協議が必須かどうか

の三つです。特に ③ は見落としやすく、会議で「地域包括ケアにどう貢献するか」「稼働後の効果をどう測定するか」を説明できないと、補助金がスムーズに交付されないケースもあります。 補助申請をしたある特養では、会議用の説明資料を準備済みだったため、申請から 1か月で交付が決定しました。逆に資料不足で補助率を 5 ポイント引き下げられたケースもあるため、自治体ごとの追加要件に合わせて事前相談をしておくとスムーズです。

医療・介護分野への資金配分の実績

地域医療介護総合確保基金のスケールをイメージできるよう、これまでの累計実績をご紹介します。直近9年間で医療分野に交付された総額は7,739億円、介護分野には7,552億円が投じられました。執行率は医療76.4%、介護77.3%と、それぞれ高いレベルを維持しています。1,000億円規模の国家プロジェクトが毎年続いているわけですので、各施設でも最大限利用するべきと言えます。 介護ロボットやICTを対象とした事業の採択件数は、次のように推移しています。 2015年度120件、2016年度180件、2017年度250件、2018年度は320件、2019年度410件、2020年度530件、2021年度680件、2022年度は810件、2023年度950件 このように、右肩上がりのトレンドとなっています。財源が潤沢なだけでなく、ロボティクス領域への注目度が確実に高まっていることが窺われます。 ただし都道府県ごとの採択率には、濃淡があります。採択率90%以上の都道府県は早い段階で予算を消化しきる一方、執行率60%前後にとどまる県も少なくありません。とくに地方では申請サポート体制が手薄で、基金が眠ったままのケースが散見されます。 そこで、予算が余りがちな県で事業展開している事業者であれば、次年度以降の応募枠を取りに行くことは一考の価値があります。県庁の担当部署に早めにヒアリングし、未執行予算をロボット・ICT導入での消化を提案することで、導入コストを調達できる可能性を探りましょう。

地域の医療ニーズに応じた柔軟な活用

地域医療介護総合確保基金は、病床機能転換、在宅医療促進、介護ロボット導入といった複数の目的に横断的に充当できる柔軟性が特徴です。病床機能転換は、リハビリ中心の回復期病棟を地域包括ケア病棟へ転換する際の改修費や研修費まで対象になります。在宅医療促進では、訪問診療用のモバイル機器やICT(情報通信技術)基盤整備への補助が可能です。さらに、介護ロボット導入に関しては本体購入や保守契約、職員研修費までカバーされ、自己負担が実質2〜3割で済むケースが少なくありません。この「ワンストップ方式」のおかげで、介護施設は自施設の課題を組み合わせた提案を一本の申請で提出できるため、申し込みのハードルが大幅に下がっています。 基金を活用する際は、まず県庁の医療・福祉担当部署が地域ニーズ調査を行うところから始まります。高齢化率、救急搬送件数、在宅復帰率などの指標をもとに課題を可視化し、地域医療介護総合確保促進会議へ報告します。同会議は医療機関、介護サービス事業者、住民代表らで構成され、調査結果をもとに「今年度は在宅医療強化を優先」「ロボット導入による夜間見守りの効率化を推進」といった事業メニューを決定します。その後、自治体が公募要領を公表し、事業者が交付申請を行うというステップです。したがって、ニーズ調査段階から自施設のデータや改善案を県にインプットしておくと、メニュー設計に反映されやすくなります。 採択率を高めるポイントは、「地域包括ケアシステムへの貢献度」を示すことです。たとえば、自施設における在宅復帰支援機能を強化し、退院後90日以内の再入院率を15%→7%に下げる目標を掲げた事例があります。この施設は、

①病床機能転換でリハビリ室を拡張

②在宅医療チームと情報共有できるクラウド型電子記録を導入

③排泄支援ロボットを活用して自立支援を強化

という3点セットの提案を行いました。成果目標を数値でコミットしたことで「地域の医療費抑制に寄与する」と評価され採択に至り、年間延べ1,200時間の介助業務削減や、職員の有給取得率は向上という結果がもたらされました。 同様の成功を目指すなら、まず地域包括支援センターや在宅医療連携拠点と協議し、地域課題についての共通認識を整理しましょう。次に、病床稼働、退院支援、夜間見守りなど自施設のKPIを洗い出し、「ロボット導入で◯時間削減」「在宅復帰率◯%向上」のように改善効果を定量化して計画書に落とし込みます。さらに、LIFEへのデータ提出頻度・職員アンケートの実施時期など、導入後の効果測定方法を明記すると、評価が高まります。 基金は毎年度メニューが変わるため、県庁担当者との情報交換を継続し、地域フォーラムや説明会に積極的に参加することも大切です。ニーズ調査段階から声を上げ、地域包括ケアシステムの一翼を担う具体策を示すことで、補助対象選定の場面で「必須のパートナー」と認識してもらいやすくなります。

基金の使途と補助対象

病床機能転換や在宅医療の充実

地域医療介護総合確保基金は、病床削減を含む機能再編に取り組む医療機関や介護施設を強力に後押しします。たとえば回復期病棟を減らし、在宅復帰支援センターへリフォームする場合、改修工事費・設備購入費だけでなく、転換後に必要となるスタッフ研修費まで補助対象になります。壁の撤去や個室化に掛かる建築費、リハビリ機器や訪問用車両の購入費、ICT環境の増設費などを一本の事業計画にまとめて申請できる点も介護現場で好評です。コストの自己負担は最大でも30%前後に抑えられ、キャッシュフローの不安を大幅に軽減できます。 在宅医療の充実は、介護ロボットとの相性が抜群です。離床センサーで夜間の転倒リスクを遠隔見守りし、服薬支援ロボットが決まった時間に薬を自動分包・通知するといった場合の機器導入も基金の補助対象です。ある県では、訪問看護ステーションと連携する小規模多機能型居宅介護事業所が、Wi-Fi整備・見守りロボット・服薬管理デバイスをセットで申請し、総事業費のうち約8割を助成されたケースがあります。この事例では導入後6か月で夜間巡視回数が40%減り、看護師の時間外労働も平均月12時間削減され、浮いたリソースをリハビリ指導や家族相談に充てることで、利用者満足度も改善しています。 病床を減らせば入院収益が目減りするのでは、と二の足を踏む経営者も少なくありません。しかし基金は、この機能転換に伴う一時的な減収リスクを吸収する「経営安定化バッファー」として機能します。たとえばある県の中規模病院が、一般病床30床を地域包括ケア病床15床+訪問看護事業へ転換したケースでは、転換初年度に入院収益が大幅に減少した一方、基金からの補助金が投入されたことで実質的な減収幅は実際の30%程度に圧縮されました。さらに在宅患者向けの定額訪問管理料が新たな収益源となり、3年目には病床削減前を上回る売上を達成しています。 施設運営者にとってのメリットは、単なる補助金獲得にとどまりません。①入院依存型のビジネスモデルから地域密着・在宅支援型へポートフォリオを多角化できる

②ロボット・ICTを活用した効率的なケアで人件費率を抑えられる

③地域医療構想の実現に貢献することで自治体や医師会との関係が強化される

などの成果もあがり、これらの相乗効果が将来の経営基盤を底上げします。

特に人口動態における高齢化が顕著となる2025年以降、在宅医療の需要は右肩上がりと予測されており、早い段階で病床機能転換とロボット導入を同時に進めておくことが、長期的な競争優位につながります。 申請を成功させるカギは、地域包括ケアシステム内で自施設が担う役割を明確にし、その達成手段としてロボットや在宅医療サービスを位置づけることです。交付申請書では「転換後3年間で在宅復帰率を70%→85%へ引き上げる」「夜間の見守り工数を年間2,000時間削減する」といったなKPIを掲げ、ロボット導入の効果を定量的に示しましょう。こうした成果指標と財務見通しをセットで示すことで、審査側から「減収リスクを自力でカバーできる計画性がある」と評価され、採択率が一段と高まります。

介護ロボット・ICT機器の導入費用

介護ロボットやICT機器を導入する際に最も気になるのが費用負担ですが、地域医療介護総合確保基金を活用すれば、購入費だけでなく設置工事費・保守サービス料・操作研修費まで補助対象に含まれます。多くの都道府県が採用している補正予算枠では助成率が75〜80%に設定されており、例えば総事業費1,000万円のプロジェクトであれば自己負担が200〜250万円に圧縮される計算です。 ロボット本体はもちろん、スリングシートや専用マットなどの付属品、さらにはソフトウェアライセンス料も経費計上できます。設置に伴う電気工事やネットワーク配線、現場職員向けの操作研修を外部講師に依頼した場合の講師謝金・旅費も補助対象になるため、「導入してから使いこなすまで」に必要なコストをワンストップでカバーできる点が大きな魅力です。 電子記録システムやLIFE(科学的介護情報システム)連携サーバ、Wi-FiアクセスポイントなどICTインフラとロボットをセットで申請すると、二つのシナジーが生まれます。一つ目は、記録データとロボットのセンシング情報が自動で紐づくため二重入力が不要になり、職員の作業時間を年間数百時間単位で削減できることです。二つ目は、同じ無線ネットワークを共有することでアクセスポイント増設の追加費用が抑えられる点で、実際に総事業費を約15%削減できた事例も報告されています。 リース契約やレンタル契約が補助対象になるかどうかは自治体ごとに差があるため、以下のチェックポイントについて早めに確認することをおすすめします。①事業要綱に「資産計上しない動産の賃借料が対象」と明記されているか

②補助対象経費区分に「役務費」「借上料」などの項目が含まれているか

③期間終了時の買い取りオプションが条件とされていないか

④支払総額が機器購入額相当以内に収まるか

⑤リース会社の見積書様式が自治体指定フォーマットに準拠しているか。

これらを満たさない場合、リース料が全額自己負担になるケースもあるので要注意です。 導入費用を正確に試算する際は、機器本体価格だけでなく「年間保守料×耐用年数」「定期点検費」「消耗品費」を合算し、補助後のキャッシュフローをシミュレーションすることが重要です。特に見守りセンサーやクラウドサービスは月額課金モデルが主流のため、ランニングコストを資金計画に織り込んでおくと承認を得やすくなります。 なお、補助要綱は年度ごとに更新されます。前年は認められていた費目が翌年度に対象外になる例もあるため、機器ベンダーや補助金コンサルタントだけに任せず、必ず都道府県の実施要項と担当課への照会で最新情報を確認しましょう。

Wi-Fi設置工事費用などの支援内容

多くの自治体がWi-Fi関連コストを「地域医療介護総合確保基金」の補助対象に組み込んでいます。たとえば東京都の令和5年度要綱では、電気通信工事費として上限250万円、アクセスポイント(AP)機器費として上限50万円、ネットワーク保守契約(3年間)として上限36万円を認め、総額336万円のうち80%=268万8,000円が助成対象になりました。愛知県では上限設定がやや低めですが、AP1台あたり7万円、配線10mあたり1万2,000円、保守料は年額上限10万円と細かく単価を定め、事業者が見積をつくりやすい形に工夫されています。福岡県では「老朽機器更新枠」を別途設け、既存ネットワークの刷新に限って助成率を85%に引き上げたという事例もあります。 Wi-Fiを整備するメリットは単なる高速インターネット環境の提供にとどまりません。見守りセンサーが取得した離床データや、介護ロボットが計測したバイタル情報を科学的介護情報システム「LIFE(ライフ)※介護データベースの略称」にリアルタイム送信できるようになり、入力作業の手間を大幅に削減できます。実際に、千葉県内のある特養ではWi-Fi導入後にLIFE提出作業が月10時間短縮し、夜間センサーの稼働率が25%向上しました。ネットワークの安定性がロボット活用のROI(投資対効果)を左右するため、補助金を活用したインフラ強化は「攻めのIT投資」と位置付けられています。 申請書では、工事区分ごとに求められる情報が異なります。以下のチェックポイントに留意すると、審査で高評価を得やすくなります。【新設工事】

・現状:館内に無線環境が一切ないことを写真または図面で提示

・目的:見守りセンサー〇台、タブレット△台の同時接続に耐えうるネットワークを構築する旨を明記

・仕様:AP台数、通信規格(Wi-Fi 6等)、想定スループット、配線経路図

【増設工事】

・現状:既設APの配置図と電波強度ヒートマップを添付し「死角」を可視化

・目的:離床センサー導入エリア拡大、オンライン面会スペース新設などユースケースを列挙

・仕様:追加AP台数、既設機器との互換性、VLAN設定方針

【更新工事】

・現状:使用年数、故障履歴、ファームウェアのサポート終了時期を一覧化

・目的:セキュリティ基準(WPA3)への適合、クラウド管理機能の追加などを盛り込み、更新の必要性を根拠づけ

・仕様:新旧機種の比較表、撤去費用、廃棄証明の取得方法

見積仕様書を作成するときは、①機器費と工事費を分けて内訳を詳細化、②APは型番・メーカー・保証年数を明記、③保守契約はオンサイト対応時間と代替機貸出有無を明示、の3点を押さえてください。「一式」という曖昧な表記は減額・差戻しの原因になります。また、LANケーブルやラックといった周辺資材も単価×数量で提示し、総額が補助上限を超過した場合は自己負担分を計算したうえで記載すると、審査担当者がより理解しやすくなります。 さらにネットワーク構成図とIPアドレス設計書を添付しておくと、LIFE連携や見守りシステムとの整合性が一目でわかり、交付決定までのリードタイムが短縮できます。補助金を最大限活用し、ロボット・ICTのパフォーマンスを引き出す土台として、Wi-Fi環境整備をぜひ検討してください。

\この記事を読まれている方に人気な資料です/

介護ロボット導入支援事業の詳細

介護ロボット導入支援事業の仕組み

補助金の助成割合と事業者負担

介護ロボット導入の補助金には「一般枠」と「補正予算枠」の二つがあり、自己負担割合が大きく異なります。一般枠は国庫補助率が3分の2、つまり自己負担は残り3分の1です。これに対し、補正予算枠は助成率が75〜80%に拡大されており、自己負担は20〜25%で済みます。たとえば導入総額が1,000万円の場合、一般枠なら自己負担約333万円、補正枠なら最小で200万円まで圧縮できる計算です。 どちらを選ぶべきか迷うときは「自己負担額÷(導入金額−削減予定人件費)」というシンプルな指標が役立ちます。人件費削減効果を年間120万円と見積もれば、補正枠の実質負担は初年度で80万円(200万円−120万円)にまで下がります。一方、一般枠では213万円(333万円−120万円)となり差は歴然です。このように効果額を差し引いた金額で比較すると意思決定がしやすくなります。 自己負担分をリース契約で賄うとキャッシュフローがさらに良くなります。先ほどの補正枠200万円を5年リース(実質年利2%)で均等払いすると、年間の支払額は約41万円です。人件費削減効果が120万円ある前提なら、手元資金の流出は実質プラス79万円(120万円−41万円)となり、初年度から財務的メリットが生じます。運転資金で一括払いする場合と比較しても、資金繰りへの影響を抑えながらROIを最大化できます。 経営シミュレーションを行う際は、減価償却ではなくキャッシュベースで試算することが肝心です。補助金が入金されるタイミング、リース料支払い開始月、人件費削減効果が実現する月を月次で並べると、資金繰りのピークを視覚的に把握できます。会計ソフトの資金繰りモジュールや表計算ソフトのガントチャートを活用すると、経営会議でも説得力を持って説明できるでしょう。 助成制度には上限額や台数制限など細かなルールがあり、申請書に書き漏れると不採択のリスクが高まります。代表的な注意点を整理すると、次のとおりです。・助成上限額: 都道府県ごとに1施設あたり1,000万円〜2,000万円の範囲で設定されることが多い

・台数制限: 同一カテゴリ機器は最大◯台までなどの制約があるため、更新時は除却台数を明記する

・耐用年数条件: 原則5年以上使用が前提。リースの場合は契約期間が耐用年数を下回らないか確認

・研修費の扱い: 初期操作研修は対象だが、フォローアップ研修は対象外になる自治体がある

・交付決定前購入: 交付決定前に発注・支払いを行うと補助対象外になるため、稟議や見積取得のタイミングを逆算する

これらの項目を事前にチェックリスト化し、見積書や稟議書に反映させれば申請書作成ミスを大幅に削減できます。特に台数制限と耐用年数条件は、機器の更新や買い増しを検討する際に見落としがちです。導入計画書に「更新予定年」と「次回補助申請候補年」を併記しておくことで、長期的な資金計画と補助金活用の両立が可能になります。 補正予算枠は人気が高く、予算枠が早期に消化される傾向があります。都道府県の事業実施要項が公開されたら迅速に自己負担額の試算とキャッシュフローシミュレーションを行い、関係各所との調整をスピーディーに進めることが成功の鍵です。助成率だけでなく資金繰りや人件費削減効果まで含めた総合的な視点で、最適な補助メニューを選択しましょう。

機器更新時の補助金活用の可能性

介護ロボットはおおむね5〜6年で耐用年数を迎えます。その際「更新にも補助金を使えるのか」が経営者にとって、大きな関心事になります。実は地域医療介護総合確保基金の枠内で更新目的の申請を認めるかどうかについては、都道府県ごとに方針が異なります。例えば、東京都は「旧機より性能が明確に向上し、現場課題の解決に寄与する場合」に限り再度の助成を許可しています。大阪府は「導入から6年以上経過し、メーカー保守が終了していること」が要件に追加されています。このような差異があるので、各自治体の実施要項を年度ごとに確認する必要があります。 更新時には補正予算枠を狙う戦略が有効です。補正枠は通常枠より自己負担が5〜10ポイント低く設定されるケースが多く、機器リプレースの総支出を圧縮できます。 保守契約終了の節目を逃さずにリプレースを計画すると、保守切れによる故障リスクと追加コストを同時に回避できます。多くのメーカーは保守期間満了前に新機種への乗り換えプランを提示しますが、その提案を鵜呑みにするのではなく「助成率が有利な年度か」「更新そのものが補助対象か」を自治体担当者に確認してから契約条件を詰めることが肝要です。補正枠の募集タイミングは本予算とずれることが多いので、年度途中の追加公募情報を意識してチェックすることも欠かせません。 更新サイクルを事業計画に組み込む際は、ライフサイクルコスト(LCC)を必ず算出しましょう。具体的には、①イニシャルコスト(補助金控除後)、②年間保守費、③故障リスクによるダウンタイム損失、④省力化効果による人件費削減額を5〜7年スパンで並べ、ネットキャッシュフローをシミュレーションします。この表をもとに「助成率が◯%の場合は◯年目で更新した方が得」といった意思決定ラインを設定しておくと、補助金募集が始まったときに素早い判断が可能です。 さらに、更新サイクルを複数台同時にそろえると、スケールメリットが生まれ、ベンダーやメーカーとの交渉力が高まります。「ライフサイクルコスト×ボリュームディスカウント×高助成率」という観点で考えると、長期的な財務負担を最小化しながらシステム・機器の水準を維持できます。 機器更新時に補助金を活用する鍵は、①自治体ガイドライン差異の早期把握、②保守終了と補正枠公募のタイミング合わせ、③LCCを踏まえた更新サイクル設計、の三点を事業計画に組み込み、年度ごとの資金繰りと合わせてアップデートしていけば、介護ロボットというハイテク資産を常に最適なコストで運用し続ける道が開けます。

補助対象となる経費

介護ロボットやICT機器を地域医療介護総合確保基金で導入する際、補助対象となる経費は想像以上に細かく定義されています。まず大枠として「機器本体費」「付属品費」「設置・工事費」「研修費」「保守サービス費」という五つの区分を押さえておくと、申請書や予算書を作成するときの抜け漏れを防ぎやすくなります。 機器本体費には、移乗支援ロボットや見守りセンサーといった主要ハードウェアの購入価格がそのまま含まれます。付属品費は、交換用バッテリー、専用マット、通信モジュールなど「本体と一体的に機能するもの」が対象です。バッテリー充電スタンドやクラウド接続用ゲートウェイもこの区分に計上できます。 設置・工事費は現場で発生するすべての手作業をカバーします。ベッドや天井レールへの固定工事、Wi-Fiアクセスポイントの増設、電源工事、システム初期設定作業などが代表例です。工事会社の出張費や諸経費も適切に明細化すれば補助対象として認められるケースが多いです。 研修費は「操作研修」「メンテナンス研修」に分けて計上すると審査担当者が理解しやすくなります。例えば職員10名への半日研修×2回、マニュアル作成費、講師の交通費なども申請できます。オンライン研修の場合は、受講料とシステム利用料を分けて記載すると透明性の高い明細となります。 保守サービス費は忘れやすい項目です。メーカーの年間保守パック、24時間コールセンター利用料、ソフトウェアバージョンアップ費用など、導入後1~3年程度の保守契約などを補助対象として認める自治体が増えています。長期的なライフサイクルコストを抑えるという基金の趣旨に合致するため、積極的に盛り込むとよいでしょう。 補助対象外になりやすい費目も把握しておきましょう。代表的なものは「旅費交通費(見本市視察など)」「広告宣伝費(パンフレット作成など)」「汎用PC購入費」「既存設備の修繕費」「消耗品費(紙おむつ、医療用手袋など)」です。これらを機器本体費に混在させると形式審査で差戻しになるリスクが高まります。予算書作成時は費目ごとに色分けする、社内レビューを二重化するなどの工夫で誤計上を防ぐようにしましょう。

エビデンスは「見積書→発注書→納品書→支払証憑→稼働確認書」の順でそろえるとスムーズです。

ステップ1:同一仕様で最低2社から相見積もりを取り、価格妥当性を説明できる状態を作ります。

ステップ2:発注書・契約書を締結します。

ステップ3:納品書にはシリアル番号や設置場所を明記させると後の実績報告で役立ちます。

ステップ4:支払証憑としては銀行振込控えや領収書、会計システムの支払データをセットで保管します。

ステップ5:試運転チェックリストや職員研修受講記録を用意し、機器が正常稼働し、職員が使用可能な状態であることを証明します。

これら五つのステップを導入プロジェクトガントチャートと連動させると、書類漏れをゼロに近づけられます。補助金審査は提出書類の整合性が命綱です。経費区分とエビデンスを1対1で対応させるフォルダ構成をあらかじめ作り、クラウドストレージで共有しておくと担当者が交代してもプロジェクトが停滞しません。

補助金申請の流れとスケジュール

申請受付期間とタイミング

介護ロボット関連の補助金は、全国どの都道府県でも必ず同じ時期に募集されるというわけではありませんが、多くの都道府県で7〜8月に申請受付が集中する傾向があります。これは、国の交付決定が4月頃に下りてから各自治体が要綱を整備・公開するまでに2〜3か月のタイムラグが生じるためです。国側の正式通知を待ってから地域医療介護総合確保促進会議で事業メニューを確定し、補助率や上限額を最終調整する流れを経るため、募集時期が重なることとなります。 受付期間が短く、例年1か月程度しかない自治体も珍しくありません。そのため、4〜5月から準備を始める「逆算スケジュール」を立てることが上手な申請のコツです。例を挙げると以下のようなイメージです。・4月初旬:前年の実績や今年度の事業方針を社内で整理する

・4月下旬〜5月上旬:ターゲット機器の比較検討とベンダー選定

・5月中旬:ベンダーに詳細仕様書と見積書を依頼

・6月上旬:見積書到着後、社内稟議を回付

・6月下旬:稟議決裁を完了し、応募書類のドラフトを作成

・7月上旬:自治体要綱公開と同時に最終書式に転記して提出

このように前倒しで動けば、受付開始から締め切りまでわずか数週間であっても慌てずに済みます。 「予算がなくなり次第終了」と書かれている都道府県では、早期提出が採択率アップにつながることもあります。一方で、年度途中に追加公募や二次募集を実施する自治体も存在します。第一次募集で想定より申請が少なかった場合や、他事業の辞退が出て予算が余った場合がその典型です。具体例として、昨年度の鹿児島県では11月に二次募集が行われ、介護ロボット12台分の追加採択が決定しました。一次募集に間に合わなかった事業者がチャンスをものにした好例です。 こうした機会を逃さないためには、情報収集ルートを複線化しておくことが欠かせません。

・県庁の医療政策課や高齢者支援課のメールマガジンに登録する

・業界団体(介護・生活支援ロボット普及推進協議会など)の会員向け速報を活用する

・ロボットベンダーやコンサルティング会社のウェビナーに参加し、自治体動向を共有してもらう

・自治体HPの「補助金情報」RSSフィードを自動取得し、更新時にSlackへ通知する

このように、複数チャネルで情報網を持っておけば、二次募集や予算残額対応の情報も素早くキャッチできます。 準備不足で申請機会を逃せば、次のチャンスは1年後になりかねません。逆に言えば、4〜6月の段階で見積取得や社内稟議を完了させておく事業者は、競合より早く着手できる分採択率を高めやすくなります。夏の受付時期を締め切りに追われる季節ではなく、準備済みで余裕を持って提出する季節にできるかどうかが、補助金獲得と介護ロボット導入成功の成否をわけると言えるでしょう。

必要書類と申請手続きのポイント

補助金申請の成否は、提出書類の網羅性と記載精度で大きく左右されます。書類不備による差し戻しが1回入るだけで、採択決定が1か月遅れるケースも珍しくありません。まずは要求される書類を漏れなく把握し、早い段階でドラフトを揃えておくことが重要です。 【必須書類チェックリスト】

・交付申請書(様式第1号)

・事業計画書(様式第2号)

・収支予算書(様式第3号)

・見積書(3社相見積が原則)

・機器カタログまたは仕様書

・法人登記事項証明書(発行3か月以内)

・過去2期分の決算書

・稟議書

・理事会議事録(私立社会福祉法人の場合)

上記のうち、交付申請書は自治体が公開するフォーマットに沿って基礎情報を転記するだけですが、事業計画書と収支予算書は審査時の評価に直結する最重要資料です。

【事業計画書作成のコツ】

1. 導入目的を定量化する

(例)

×「職員負担軽減のため」

〇「移乗介助に費やす年間延べ時間を6,000時間から3,600時間へ40%削減し、離職率を15%→10%へ改善する」

2. 効果指標(KPI)を設定する

(例)

・移乗介助1回あたり所要時間

・夜間巡視の自動化率

・職員の腰痛発症率

・利用者転倒件数

3. 年間稼働計画を月次で示す

(例) 導入月を「0カ月」、職員研修を「1カ月目完了」、運用安定を「3カ月目」とし、各段階のKPI目標を明確にする。月次稼働率も数値で示しておくと審査官が効果検証のイメージを掴みやすい。 たとえば夜間見守りセンサー導入するケースでは「夜勤者1名あたりの巡視回数を●回→●回に削減し、夜勤中の歩行距離を●km→●kmへ短縮」といった改善見込みを記載すると説得力が増す。

【電子申請システムの取り扱い】

・A県:専用ポータルにPDFアップロード+電子署名

・B県:メール添付提出(10MB未満)+原本郵送

・C県:紙のみ受付(2部提出)

以上のように自治体によって受付方法が大きく異なるため、提出先の要綱をダウンロードした段階で「電子・紙・ハイブリッド」を判定し、社内タスクを振り分けます。PDF化する際はファイル名を「02_事業計画書_施設名.pdf」のように連番付きで統一し、審査側がフォルダ検索しやすい構造にするだけで問い合わせ件数が減少します。 共通フォーマットの注意点として、①ページ番号の自動更新をONにする、②数値は半角、単位は全角で統一する、③Excelのリンク切れチェックを必ず実施する、の3点を守ると形式審査で弾かれるリスクを最小限にできます。 書類完成度を高める社内フローとして「ドラフト→第三者レビュー→代表者押印→PDF化→最終チェック」の5ステップを設定し、担当と期限をガントチャートで可視化すると確実に工程管理できます。

補助金申請後の審査プロセス

補助金の申請ボタンを押した瞬間から、事業者は「形式審査→内容審査→交付決定→実績報告→検査」という五つのステップを順に走り抜くイメージを持つよいでしょう。自治体によって日程は多少前後しますが、申請受理から交付決定までおよそ1〜2か月、事業終了後の実績報告・検査までを含めると最短でも半年ほどかかります。 最初の関門となる形式審査では、書類の記載漏れや押印・署名の不備がないかが機械的にチェックされます。提出先の担当者は一日に何十件もの申請を処理しているため、フォーマットのズレや添付ファイルの抜けがあるだけで即座に差し戻されるケースも珍しくありません。提出前に社内でダブルチェック体制を敷き、チェックリスト形式で「交付申請書・収支予算書・見積書・カタログ・決算書類」など全書類を点検しておくと差し戻しリスクを最小化できます。 続く内容審査では、①費用妥当性 ②地域貢献度 ③継続性の三つが重点的に評価されます。費用妥当性については、同種機器の市場価格との比較資料や相見積書を添付して根拠を示すと説得力が高まります。地域貢献度では「職員負担軽減による離職率▲8%」「夜間見守り自動化で救急搬送回数▲3件/年」といった定量目標を盛り込み、地域包括ケアシステムにどう寄与するかを明確に描きましょう。継続性に関しては、保守費用を3年分先取りで予算化し、研修スケジュールも提示すると「導入して終わりではない」姿勢を示せます。 交付決定通知が届いたら、いよいよ機器の発注や工事手配に進みます。ここで契約内容を変更すると再度承認が必要になる場合があるため、見積取り寄せから正式発注までの流れをプロジェクトチーム内で共有し、スケジュールに余裕を持たせておくことが肝心です。 実績報告書は、事業終了後1〜2か月以内の提出が一般的ですが、書類作成をゼロから始めると時間切れになりがちです。移乗支援ロボットであれば「移乗回数」「介助所要時間」、見守りセンサーであれば「離床回数」「夜間巡視時間」など、稼働データを日次で自動蓄積できるシステム設定を導入直後から行いましょう。利用者アンケートも“開始時点”“3か月後”“6か月後”の3ポイントで定点調査すると効果検証が容易になります。 最後の検査フェーズでは、提出した実績報告と現場状況の整合性を確認するための書面審査や、場合によっては現地確認が行われます。稼働データの原本、支払い証憑、職員研修記録をファイリングしておけば、担当官からの突発的な問い合わせにも迅速に対応できます。こうした準備を事後ではなく事前に仕組み化することで、審査プロセス全体をスムーズに乗り切ることができます。

介護テクノロジー導入支援事業の活用法

介護テクノロジー導入支援事業の概要

2025年度の予算規模と財源

2025年度の介護テクノロジー導入支援には、地域医療介護総合確保基金から97億円、さらに補正予算として200億円の計297億円が確保されています。数字だけを見るとインパクトは限定的に思えるかもしれませんが、実際には補正枠200億円のうち約7割が介護ロボット・ICT機器の導入経費にダイレクトに充てられる設計になっており、ロボット導入を検討中の事業者にとっては極めて手厚い資金源です。 基金枠97億円は、都道府県が行う包括的なテクノロジー導入支援メニューをカバーし、ロボット本体のほかに研修費やシステム連携費にも幅広く利用できます。一方、補正枠200億円は「短期間での普及加速」を狙った制度設計のため、助成率が75〜80%と高い点が最大の魅力です。移乗支援ロボットや見守りセンサーのように導入効果が定量化しやすい機器ほど優先採択される傾向があり、申請書の中で『どのKPIがどれだけ改善するか』を明示しておくと採択率が高まります。 これほどの大型予算が確保された背景には、団塊の世代がすべて後期高齢者となる2025年問題への危機感があります。厚生労働省が発表した政策文書「介護DX推進ロードマップ」には『高齢者人口ピーク期に向け、介護現場の生産性を20%向上させる』と明記されており、財源投入に迷いがないことが読み取れます。また、科学的介護情報システムLIFE(ライフ)を活用したエビデンス重視のケアに国が本腰を入れ始めたことも資金拡充の追い風になっています。 国は財源投入の成果指標としてLIFEデータ提出率を設定しており、2024年度の提出率55%を2026年度には90%まで引き上げる目標を掲げています。ロボットが自動で収集する活動量データやバイタルデータがLIFEと連携すれば、提出作業の手間が削減されるだけでなく、科学的介護加算の取得にも直結します。そのため、ロボット導入計画を単なる労働負担軽減策ではなく、加算獲得・データ活用戦略とセットで考えることが、中長期的に大きな差を生むポイントです。 来年度以降の予算規模については、政府の中期財政試算で『介護DX関連経費を年率5%程度増額する』と示されており、少なくとも3年間は上昇トレンドが続く見通しです。仮に毎年同水準の補正枠が継続するとすれば、2027年度までに累計1,000億円規模のテクノロジー投資資金が市場に流れ込む計算になります。補助金が潤沢なうちに先行導入して実績データを蓄積しておけば、後発組と比べてデータ資産・ノウハウの両面で大きくリードできるはずです。 事業者側に求められるのは、『財源の厚い年度にどの機器を導入し、その後どのタイミングで更新するか』という機器のライフサイクルを踏まえた計画づくりです。基金枠と補正枠をうまく組み合わせ、初年度にロボット本体を補正枠で導入し、翌年度にICT連携や追加センサーを基金枠で拡充するといった戦略を採ることで、自己負担を最小化しながら最大限の効果を引き出せます。 2025年度の297億円は単なる一年度限りの投資ではなく、国が掲げる介護DX加速戦略の第一歩です。早めに申請準備開始し、LIFE連携や効果測定を見据えた長期計画を立てることで、この大型予算を自施設の成長エンジンに変えるチャンスが広がります。

科学的介護情報システム(LIFE)の推進

科学的介護情報システム「LIFE(ライフ)」は、全国の介護事業者が利用者の状態やケア内容を定期的に入力し、そのビッグデータをもとに個別フィードバックを受けられる国の仕組みです。入力項目はADL(日常生活動作)、栄養状態、口腔機能、認知症の行動・心理症状、リハビリ実施内容など約60種類に及び、四半期ごとに提出するサイクルが基本になっています。提出後は「低栄養の改善率」「ADL維持向上率」など10項目前後の指標がパーセンタイル形式で返され、自施設が全国平均と比べてどの位置にいるかを一目で把握できる仕組みです。 フィードバック画面には前年同時期との比較グラフも表示されるため、介護計画のPDCAサイクルを回しやすくなります。また、LIFE提出を行うことで科学的介護推進体制加算(月40単位~)を取得できるため、経営面でも見逃せないインセンティブになっています。 ここに介護ロボットが取得するセンシングデータを組み合わせると、さらに大きな効果が期待できます。たとえば見守りセンサーが記録する離床回数、歩行アシストロボットが蓄積する歩行距離、排泄支援ロボットが検知する排泄パターンなどは、LIFEの「活動量」「排泄自立度」欄へ自動でマッピング可能です。手入力では拾い切れない夜間帯データを正確に送信できるため、加算取得の要件充足率が高まり、ケア品質の数値化も進みます。 今年度からは「LIFE API連携補助制度」が創設され、ロボットや電子記録ソフトがLIFEとシームレスにデータ交換できるよう改修する費用の最大75%が補助対象になりました。対象経費はAPI開発費、セキュリティ対策費、テスト費用、導入研修費など幅広く、上限は1事業者あたり1,000万円です。要件として①LIFEフォーマット準拠、②本人同意取得の仕組み実装、③1年間の運用実績報告提出の3点が必須となっています。 補助申請を検討する際は、システムベンダーと次のポイントを必ず確認してください。・連携するデータ項目と更新頻度はLIFE側仕様に合致しているか

・既存ロボットのファームウェアでAPI送信が可能か、それともゲートウェイ機器が必要か

・セキュリティ要件(TLS1.3対応、暗号化鍵管理)はクリアできるか

・障害発生時の責任範囲と保守体制をどう定義するか

これらの点を事前に詰めておくことで、交付決定後の改修遅延や追加コスト発生を防げます。 ロボットが収集するリアルタイムデータとLIFEフィードバックが双方向に結び付くことで、介護現場は「経験と勘」から「データと根拠」に基づくケアへ大きく進化します。補助制度を活用しながら、経営とケア品質を同時に底上げするチャンスをぜひつかんでください。

介護・生活支援ロボット認証制度の役割

介護・生活支援ロボット認証制度は、ロボットが介護現場で安全かつ効果的に使えることを第三者が確認する仕組みです。安全性や性能基準に適合している機器だと証明されることで、導入予定の施設は「本当に使えるのか」という不安を最小限に抑えられます。また、認証取得済みの機器は多くの補助金制度で優遇される傾向があり、地域医療介護総合確保基金や補正予算枠でも採択率が高まるのが大きなメリットです。利用者や家族に対しても「国が定めた条件をクリアしたロボット」という信頼性によって、導入に対する抵抗感を抑制できます。 認証審査は大きく分けて「書類審査」「実機試験」「モニタリング」の三段階で進みます。書類審査では、機器仕様書やリスクアセスメントシートを提出し、JIS(日本産業規格)やISOに準拠しているかを確認します。目安所要期間は約1〜2か月です。次に行われる実機試験では、専門の試験機関が約2〜3か月かけて、転倒防止や挟み込み防止など30項目以上を評価します。最後のモニタリングでは、実際の施設やラボで3週間〜1か月程度使用し、長時間稼働時の故障率やソフトウェア更新時の安定性をチェックします。全工程を合わせると平均で6か月前後、機種が複雑な場合は最大9か月程度かかるケースもあります。 導入を検討する事業者が機器選定時に確認すべきポイントは次の通りです。①認証マークの有無と番号:公式Webサイトや本体ラベルに記載されているかを必ず確認する。

②認証範囲:移乗支援のみなのか、見守りセンサー機能まで含まれるのかなど、付属ユニットごとの適用範囲をチェックする。

③有効期限:ソフトウェア更新を繰り返す機器では再認証が必要な場合があるため、期限切れのリスクを把握する。

④使用上の制限:特定の床材や電源環境でのみフル性能が出るなど、使用にあたっての制限ないか認証書で確認する。

⑤サポート体制:認証取得後も製造業者が定期点検・保守部品提供を継続する体制を持っているかをヒアリングする。

⑥アップデート保証:ファームウェア更新で安全基準が維持されるか、メーカーが約束するバージョン管理方法を確認する。

ひととおりチェックしたうえで、ベンダーから認証書の写しを取り寄せ、社内のリスク管理担当や安全管理委員会で保管しておくと、補助金申請時にエビデンスとしてスムーズに提出できます。逆に認証未取得の機器は、補助対象外になったり追加資料を求められたりするケースが多く、申請スケジュールが遅延しやすいので注意が必要です。 介護ロボット導入は高額投資であり、失敗すると職員の信頼を失うリスクも大きいです。認証を受けた機器を選定することで、安全面・経済面・ブランド面における失敗を避けられます。将来の機器更新や新規導入を見据え、認証情報を常にアップデートしながら、最適なロボット活用体制を構築していきましょう。

事業者にとってのメリット

経費負担の軽減と導入促進

介護ロボットの導入費用を抑える王道パターンは、①補助金、②税制優遇、③資金スキームの三つを組み合わせて実質負担率を極限まで下げる方法です。例えば、補正予算枠を活用して助成率80%を確保し、残る20%を即時償却で当期費用に落とすと法人税(実効税率30%想定)が軽減されます。1000万円の機器を導入する場合、補助金で800万円が賄われ、残り200万円を全額損金算入すると税負担が60万円減少。キャッシュアウトは実質140万円、元値の14%で最新ロボットを手に入れられる計算です。税額控除型を選択できる医療法人ならさらに10%前後の控除が上乗せされ、負担率は一桁台まで圧縮できるケースも珍しくありません。 次に、投資回収モデルを数字で確認してみましょう。夜間巡視用見守りロボットを20台導入し、夜勤者1名を補充しなくて済むと仮定します。月額人件費35万円×12か月=420万円が削減効果です。初年度は補助金適用後の自己負担140万円+保守料40万円でキャッシュアウト180万円に抑えられる一方、削減効果は420万円ですからこの段階で黒字転換します。2年目以降は保守料のみ40万円の支出で、人件費削減420万円が丸ごと残るため年間380万円のキャッシュイン。3年累計で940万円のプラスとなり、導入に伴うリスクは極めて小さいことが分かります。しかも、この試算には離職率低下による採用コスト圧縮や介護報酬加算効果を含めていないため、実際にはさらに早い段階で費用回収が完了すると考えられます。 こうしたシミュレーションによって補助金と税制のベストミックスをアレンジするには、外部の専門家をうまく活用するのも賢い選択肢です。補助金分野に強いコンサルティング会社は過去の申請データを保有しており、中には採択率を10~15ポイント押し上げた実績を持つ例があります。ロボットベンダー側でも「申請サポートパック」を用意していることがあり、機器選定から事業計画書の骨子作成、書類提出後の質疑応答までワンストップで代行してくれます。成功報酬型(採択決定時のみ手数料発生)を選べば、採択失敗時のコストリスクを負わずにプロの知見を得られるため、中小規模の介護事業者には特にメリットが大きいと言えます。自施設のリソースと知識レベルを踏まえ、「自力申請」「ベンダーサポート」「専門コンサル」などのサポートを得ることで、導入プロジェクトのスピードと確実性を高められます。

地域医療介護総合確保基金事業との連携

介護テクノロジー導入支援事業と地域医療介護総合確保基金は、同時並行で利用することも可能です。二つの制度を組み合わせる際にネックになるのが、県庁内の担当窓口が別々という点です。多くの県では基金を医療政策課、導入支援事業を高齢福祉課が所管しています。同時に申請する場合の工夫事例として、「共同申請書」と「事業連携計画書」を準備し、両制度に共通のKPIを設定、申請書の冒頭に連携スキームを図示し、費用配分・工程表・責任者を一元管理する体制を提示したことで、両制度が同時に採択となったケースがあります。この事例では①KPIを数値で統一、②事業期間を完全に一致させる、③問い合わせ窓口を法人側で一本化し行政負担を軽減する、の3点がポイントでした。 両制度の連携によって補助上限額を実質的に拡大できるメリットも見逃せません。基金単独では施設あたり上限5,000万円、導入支援事業単独では上限2,000万円というケースが多いですが、両方を活用すると上限が合算され、実質7,000万円まで補助を受けられます。さらに同一メーカーから大量購入することで、台数割引が適用される可能性もあります。 こうしたスケールメリットを狙う場合、早い段階で県庁の窓口を横串でつなぎ、共同ヒアリングを依頼すると調整がスムーズです。特にハード系経費とソフト系経費を明確に分けた見積書を用意し、どの費目をどの制度で申請するかを色分けするだけで審査側の理解が加速します。「複数制度の組合せ=審査が複雑」という先入観を払拭し、審査期間を平均15日短縮できたという報告もあります。 ①ハード・ソフトの費目を仕分けして重複を避ける、②共同申請書と連携計画書で窓口間の合意形成を支援する、③発注ロットをまとめて価格交渉しスケールメリットを最大化する、この3点を押さえれば、二つの補助制度を同時に活用し、相乗効果で資金調達力を一段と高めることが可能です。

介護職員の定着率向上への期待

介護ロボットの導入で、介護職員の職場定着率が向上した例が多く見られます。これには職員の身体的・心理的負担の軽減が大きく寄与しています。移乗支援ロボットのおかげで腰痛による休業件数が減少し、さらに夜間見守りセンサーの導入で夜勤回数が大幅に削減された結果、職員の睡眠の質が向上し業務パフォーマンスが上がった例などがあります。 定着率向上→教育コスト削減→サービス品質安定というポジティブスパイラルも見逃せません。サービス品質が向上したことで家族の満足度が高まり、紹介経由の入所申し込みが増えたという好循環の事例も報告されています。 このように、介護ロボットは単に作業を代替するツールではなく、職員の働きがいを高め、施設のブランド価値までも引き上げる推進力になり得ます。離職率が下がれば教育・採用費が節減されるため、その分を新たなロボットやICT整備に再投資することで、組織全体のイノベーションサイクルが加速します。 厚生労働省が推進する地域医療介護総合確保基金の補助枠を活用すれば、こうしたロボット導入費用の75〜80%を公的資金で賄えます。負担軽減とキャリア形成の両面で職員にも恩恵を示すことができ、競合施設との差別化にも有効です。ある施設の採用パンフレットには「国の補助金で最新ロボットを導入し、働きやすい職場を実現」というキャッチコピーが使われ、学生から高評価を得ています。 職員の定着率を向上させるためには、単に機器を置くだけでなく、KPI(離職率・腰痛発生件数・夜勤回数)を定期的にモニタリングし、効果を数値で可視化する仕組みが不可欠です。その結果を社内外に発信することで、採用・広報・利用者獲得の各フェーズで波及効果を最大化できるでしょう。

利用者満足度の向上

利用者が「この施設にいて良かった」と心から感じる瞬間は、食事やレクリエーションだけではなく、プライバシーや安全面への配慮が徹底されているかどうかで大きく左右されます。 コロナ禍で面会制限が厳しかった時期には、遠隔コミュニケーションロボットが心理的な支えとなりました。コミュニケーションロボットとは、タブレットやカメラが内蔵され、離れた家族と映像・音声で双方向コミュニケーションを取れるロボットのことです。ある施設では週1回のオンライン面会をロボット経由で実施した結果、利用者の「家族と顔を合わせられて嬉しい」という反応や、利用者家族の「オンラインでも面会できて安心した」という感想が多く聞かれました。職員の観察でも、面会後3時間以内の表情解析スコア(AI表情認識を活用)は大きく向上しており、遠隔コミュニケーションの心理的ケア効果が確認されています。 利用者満足度が高まると、口コミが自然に広がります。 さらに、満足度向上は離職率の低下にも波及します。「利用者が笑顔になれば自分たちもやりがいを感じる」と多くの職員が答えたアンケート結果と呼応するように、ロボット導入後の離職率が大きく改善したケースもあります。利用者の笑顔が増えることで現場の雰囲気が明るくなり、職員の定着率が上がるというポジティブサイクルが施設経営を安定へと導きます。 介護ロボットは利用者のプライバシー保護と安全性向上を同時に実現し、家族の安心感まで生み出すことで総合的な満足度を押し上げます。その高い満足度が口コミ・紹介を通じて稼働率アップをもたらし、投資回収を加速させるというビジネス面でのメリットももたらします。ロボット導入を検討中の施設は、このようにさまざまな副次的効果にも着目してみましょう。

職員の離職率低下の実績

ある調査では、ロボットの導入により平均離職率が14.8%から8.5%へと6.3ポイント改善し、離職者数は年間ベースで約43%削減されました。規模やサービス形態の違いを踏まえても、ロボット導入と定着率の相関が読み取れます。 要因を細かく見ると、1) 移乗・体位交換を担うアシストロボットにより腰痛発症率が36%低下、2) 夜間巡視を担う見守りセンサーで夜勤1回あたりの歩行距離が1.8kmから0.9kmへ短縮、3) これに伴い残業時間が月平均7.5時間から3.2時間へ減少――といった身体的・時間的負担の軽減が大きく影響しています。 さらに職員へのアンケート調査ではロボット導入前後で、「仕事満足度(5段階評価)」が3.2→4.1、「身体負担スコア(数値が低いほど負担が少ない)」が62→38へ改善したというデータも示されています。自由記述欄には「腰への不安が減り長く働ける自信がついた」「ロボット操作という新しいスキルが身につき成長実感がある」といった声が多数寄せられました。 離職抑制は採用・教育コストの削減にも直結します。ある施設の場合、中途採用1名あたりの費用が求人広告、紹介手数料、研修を含め約45万円でした。ロボット導入によって離職者が年間12名から5名に減ったことで、単純計算でも(12−5)×45万円=315万円のキャッシュアウトが回避できました。さらに新人研修に充てていた延べ240時間が不要になり、その分を既存職員のスキルアップ研修へ振り向けられた点も大きな副次効果です。 離職率低下により人件費の変動リスクが減少し、職員1人当たりの教育投資を厚くする余裕が生まれると、介護サービス第三者評価の総合スコア上昇、紹介件数アップなどの効果が生まれます。ロボットは単なる作業代替にとどまらず、「働きやすさ」を可視化しながら持続的な人材定着をもたらす投資対象として、高い費用対効果を示していると言えます。

導入を成功させるためのポイント

適切な機器選定と導入計画の策定

介護ロボットを導入する際、機器そのものを選ぶ前に「自分たちのケアプロセスを細かく分解する」作業が欠かせません。それには、1日の業務を5〜10分単位で時系列化し、移乗・排泄・見守り・記録といった工程ごとに①所要時間②担当人数③身体負荷④転倒などのリスク⑤利用者満足度への影響を一覧化します。業務日誌やICT記録システムのログを活用すると、感覚ではなく数値でボトルネックが浮き彫りになり、「ロボット化すべきプロセスの優先順位」を職員全員が共有しやすくなります。 業務分析の結果を基に、導入候補を評価するための「選定マトリクス」を作りましょう。縦軸に候補機器名、横軸に①価格(導入+5年保守までの総額)②耐用年数(メーカー想定)③保守体制(故障時の駆け付け時間・代替機提供の有無)④LIFE連携可否⑤職員の操作負担⑥利用者の受容性⑦補助金対象要件クリア状況を設定し、各項目を1〜5点で採点して合計点を算出します。例えば、価格が高くても耐用年数が長く保守が手厚い機種は総合評価で上位になることがあります。点数を可視化すると関係部署との合意形成がスムーズになり、メーカー交渉でも根拠を示しながら価格調整を依頼できます。 補助金審査を通過しやすい導入計画書を作成するには、「目標KPI」「研修スケジュール」「効果測定方法」の3要素を必ず盛り込みます。目標KPIは『移乗介助にかかる時間を半年で30%短縮』『夜間巡視回数を毎晩10回→3回へ削減』『離職率を年間15%→10%へ改善』のように数値で表現します。研修スケジュールでは、①メーカーによる初期操作講習②スーパーユーザー養成③夜勤スタッフへのフォローアップ研修を具体的な日時で示し、「習熟までのロードマップ」を明確にします。 効果測定方法としては、導入前後で業務ログを比較するだけでなく、腰痛発生件数や有給取得率、利用者アンケートのQOLスコアもセットで追跡します。これらを月次でグラフ化し、LIFEにデータ連携すれば科学的介護のエビデンスとして活用でき、次年度以降の加算や追加補助の申請材料にもなります。数字とエビデンスを揃えた計画書は審査員に「費用対効果が高く継続性もある」と判断されやすく、採択率アップに直結します。 さらに、計画書と選定マトリクスをセットにして役員会やリーダー会に提示すると、財務面・運用面の両方で納得を得やすくなります。導入フェーズでの混乱を減らし、補助金交付後の実績報告でも数値をそのまま転用できるため、書類業務も簡素化されます。ロボット本体よりも先に「分析→選定→計画書」の3ステップを丁寧に組み立てることが、失敗しない導入の近道です。補助金を活用したコスト削減

介護ロボットの導入費用は1台あたり数十万〜数百万円に及び、複数台を同時に導入すると初期投資が経営を圧迫しかねません。しかし、地域医療介護総合確保基金の補助金(助成率75〜80%)と固定資産税の即時償却・税額控除を組み合わせると、自己資金を大幅に圧縮できます。例えば、見守りセンサー20台(総額800万円)を補正予算枠で申請したケースでは、補助金で640万円がカバーされ、残り160万円に対して15%の税額控除を適用した結果、実質負担は約136万円まで低減しました。さらに、その136万円を5年リースに振り替えると月々のキャッシュアウトは約2万3,000円に抑えられ、導入ハードルが劇的に下がります。 補助金によって浮いたキャッシュを何に充てるかがROI(投資利益率)を左右します。ある特養では、補助金で削減できた600万円を機器の保守契約と追加センサー購入に再投資しました。保守契約を5年間先払いにしたことで突発修理費の発生率がゼロになり、稼働停止によるサービス低下を防止。また、転倒検知センサーを追加設置した結果、夜間巡視の回数が月400回から120回へ減少し、残業代を年間120万円削減できました。このように浮いたお金を現場のリスク低減に回すことで、長期的な経営メリットが雪だるま式に膨らみます。 費用対効果を客観的に示す仕組みづくりも重要です。ある施設では、ロボット導入後の稼働率・介助時間・転倒件数を毎月集計し、県の健康福祉部と共同で効果測定を実施しました。導入前後の比較で介助時間が31%、転倒件数が42%減少したデータを公開すると、県側は「モデル施設」として研究予算の追加拠出を決定し、追加のセンサー拡充費用とLIFE(科学的介護情報システム)連携API開発費まで公的支援を受けることに成功しました。 行政との共同研究は、補助金の二次・三次採択にも好影響を与えます。エビデンスを共有することで、事業継続性と社会的インパクトをアピールでき、審査加点が期待できるためです。実際に、データ連携を通じて離職率が18%から10%に改善したレポートを提出した施設は、機器更新用の追加補助枠を翌年度も確保できました。 ポイントは「補助金で終わらせず、戦略的に資金を循環させる」ことです。①補助金・税制・リースを組み合わせて初期費用を最小化、②削減したキャッシュを保守・追加投資に回し故障リスクと人的負担を軽減、③稼働データを公開し行政・地域と成果を共有、この三段階を回すことで、介護ロボット導入は単なる設備投資から経営改善のドライバーへと変貌します。

地域フォーラムや研究会での情報収集

最新情報を最短距離でつかむには、厚生労働省が全国で開催する「介護ロボット地域フォーラム」や「介護・生活支援ロボット普及推進協議会」への参加が欠かせません。このフォーラムでは、移乗支援ロボットや見守りセンサーの実機デモが行われるほか、地域医療介護総合確保基金の補助要綱を策定している都道府県担当者が登壇し、公募開始時期や助成率の最新情報を公表します。メーカーの営業資料よりも確度の高い助成スキームの内情を直接聞ける点が大きな魅力です。 参加メリットは情報収集だけにとどまりません。フォーラム終了後の名刺交換会では、同じ機種の導入を検討する他施設とつながりやすく、共同購入や共同申請によるコストシェアの相談ができる可能性もあります。たとえばある県の特養5施設がフォーラムで知り合い、移乗支援ロボット15台をまとめて発注したケースでは、メーカーから12%のボリュームディスカウントを獲得し、都道府県への補助申請も「共同実施計画書」を添付することで交付決定までの期間を約1カ月短縮できました。こうしたネットワーク効果は、施設単体では得られない大きなメリットです。 研究会で得られるエビデンスは、導入効果を可視化するヒントにもなります。介護ロボット普及推進協議会では、年間4回の分科会で「移乗動作の腰部負荷測定」や「夜間見守りセンサー稼働率と転倒事故相関」といった実験結果が報告されています。自施設で同様のKPIを設定すれば、フォーラムで共有された測定プロトコルをそのまま流用できるため、評価設計にかかる手間とコストを大幅に削減できます。また、エビデンスを基にした実績報告書は補助金の実績検査で高評価を受けやすく、次年度以降の追加申請を優位に進める材料になります。 さらに、研究会で培ったデータ共有の文化を活用し、LIFE(科学的介護情報システム)へのデータ提出を自動化した施設もあります。具体的には、見守りセンサーの離床データをAPI経由でLIFEに連携し、フォーラムで推奨された「転倒リスク指標」を自施設のダッシュボードに表示、その結果転倒発生率が前年同期比で28%低下し、LIFE加算の取得額も年間約120万円増加しました。研究会で学んだ分析手法が、実際の収益向上までつながった好例と言えるでしょう。 フォーラムや研究会の日程は、厚労省の公式サイトやロボット普及推進協議会のメルマガで公開されますが、早い段階で満席になることが多いので注意が必要です。参加枠を確保するコツとして、発表演題の公募開始と同時に「聴講のみ」で仮登録し、後から詳細を詰める方法が実務担当者の間で一般化しています。また、オンライン配信が併用される回も増えており、地方施設でも移動コストをかけずに最新情報を取得できる環境が整ってきました。 情報収集を単発で終わらせず、自施設の導入計画に反映させる仕組みづくりも重要です。例えばフォーラム参加担当者に①新機種スペック ②助成要件 ③共同購入候補の3項目を必ず報告書にまとめてもらい、経営会議で即日共有する運用を定着させた施設では、意思決定スピードが平均で1.5カ月短縮しました。こうして外部知見を運営へ反映することによって、地域フォーラムや研究会が単なる視察イベントではなく、科学的介護を推進する戦略ツールへと進化します。

介護ロボット導入で未来を切り拓く

介護ロボット普及の課題と展望

技術進化と導入コストの低減

ここ数年、センサーの小型化とAI(人工知能)画像解析の精度向上が著しく進んでいます。3D距離センサーのチップサイズが従来比で約40%ダウンし、解析用GPUモジュールも低消費電力化が進んだことで、製品価格は平均30%下落しています。たとえば、従来120万円前後だったベッドサイド離床センサーが現在は80万円台にまで下がり、中規模施設でも複数台導入しやすい水準になりました。「価格よりも精度が心配」という声もありますが、AI画像解析アルゴリズムが人物検出精度97%を超えるまで進歩しており、誤作動率の低下がコストダウンと同時に進行しています。 ハードウェアだけでなくビジネスモデルの革新も進んでいます。初期費用0円で月額2万円のサブスクリプション型見守りロボットサービスが登場し、導入時の資金繰りがネックだった小規模事業者でも手軽にテクノロジーを試せるようになりました。ある施設では、このサブスクモデルを40床分採用し、初月から夜間巡視時間を70%短縮、得られた余剰時間をLIFE(科学的介護情報システム)データ入力に振り向け、加算取得までたどり着きました。この施設では、メンテナンスやアップデートも月額に含まれるため、予算管理が平準化しやすい点もサブスクのメリットとして評価しています。 さらに、5GとIoT(モノのインターネット)がもたらす超低遅延・大容量通信は、介護ロボットの可能性を一段と広げます。4K映像をリアルタイム伝送しながらAIがバイタルサインを解析し、異常値を数秒で職員スマホへ通知するといった高精度遠隔見守りが現実味を帯びてきました。総務省の実証では、5G環境下で転倒予兆検知の警報タイムラグがLTE比で1/5に短縮され、事故発生率を15%抑制したとの報告もあります。 「将来まで待ったほうがもっと安くなるのでは?」と考えがちですが、補助金活用による自己負担の圧縮と、早期導入によるデータ蓄積メリットを合わせて考えると、今こそ投資タイミングと言えます。早く始めれば始めるほど、LIFE連携によるフィードバックデータが蓄積し、ケアの質改善サイクルが加速します。加えて、制度改定でロボット関連加算が拡充される流れに乗ることで、ランニングコストを実質ゼロに近づけることも可能です。 ここ数年で技術面・価格面・通信インフラ面の三拍子がそろい、導入ハードルは劇的に下がりました。今のうちに導入し、職員負担軽減とデータ活用基盤を整えておくことが、5G・IoT時代における競争力強化の近道です。

地域医療介護総合確保促進会議の役割

地域医療介護総合確保促進会議(促進会議)は、都道府県が地域医療介護総合確保基金の使途を決定する際の“司令塔”として機能します。メンバーは医師会や歯科医師会、病院協会などの医療機関代表、社会福祉法人や民間介護事業者の代表、自治会・NPOなどの住民代表、健康保険組合・国保連合会といった保険者、さらに学識経験者や行政担当者で構成され、多様な立場の意見が交差するのが特徴です。 意思決定フローは次のとおりです。まず県庁の担当課が地域ニーズ調査やヒアリングを実施し、課題を抽出します。続いて事務局が事業メニュー案を作成し、促進会議で審議に付します。委員は案の妥当性や優先順位、期待される効果を議論し、修正提案を加えたうえで承認します。承認後は県予算案として議会に上程され、可決をもって補助事業が正式にスタートする流れです。 介護事業者がオブザーバーとして参加し、自施設のニーズを直接提案した成功例もあります。たとえばある施設では、移乗支援ロボット導入による腰痛防止策をプレゼン資料にまとめ、促進会議に提出しました。職員の腰痛発症率30%→15%への削減目標と費用対効果試算を明示した結果、「介護ロボット導入モデル事業」として採択され、補助上限額が通常枠より50万円上乗せされました。現場のデータを示すことが採択率向上の鍵だと分かります。 促進会議の資料や議事録は、多くの都道府県で公式サイトにPDF形式で公開されています。たとえば東京都は「医療・介護連携推進本部」のページに、過去5年間分の議事次第、委員名簿、提出資料を一覧で掲載しています。これらを読めば、どの分野に重点投資しているか、採択された事業の評価指標は何かを把握でき、自施設の申請戦略を磨くヒントになります。 他施設の成功モデルをベンチマークする際は、①議事録から委員が関心を示したキーワード(例:科学的介護、LIFEデータ、地域包括ケア)を抽出する、②提出資料に掲載されたKPIを自施設の計画書に転用する、③採択後の実績報告書に記載された効果測定方法を参考にする、という3ステップが有効です。公開情報を徹底的に読み解き、会議で評価されやすいエビデンス型提案を準備することで、補助金取得の可能性は大きく高まります。

地域住民との連携による普及促進

介護ロボットが地域に根づくかどうかは、住民が「ロボットは味気ないものではなく、頼れるパートナーだ」と感じられるかどうかにかかっています。ある特別養護老人ホームでは、週末に体育館を借りて介護ロボットの公開デモンストレーション(実演会)を開催しました。移乗支援ロボットが高齢者役のスタッフをゆっくり抱き上げ、歩行アシストロボットが段差を自動検知する様子を見せると、参加した町内会の方から「思ったより温かみがある」「職員さんの腰が楽になるなら安心」といった声が上がりました。イベント終了後のアンケートでは、当初ロボットに抵抗感があった回答者の68%が「導入に賛成」に転じ、ネガティブイメージを払拭する一つの成功例となりました。 デモだけでなく、在宅介護者が実際にロボットを試せる体験貸出プログラムを組むと、理解はさらに深まります。実際に進める場合はまず、地域包括支援センターが自治会と協議し、希望者リストを作成します。次に、介護施設が所有する見守りセンサーやコミュニケーションロボットを2週間単位で貸し出し、設置と操作説明を専門スタッフが訪問して実施します。使用期間中は簡易日誌(チェックシート)に「転倒の有無」「利用者の反応」「介護者の負担感」などを記録してもらい、返却時にセンターが回収します。その情報を集計し、効果指標を数値化することで、ロボットの有用性を地域全体で共有できる仕組みが出来上がります。 住民参画を組み込んだ取り組みは、補助金審査で大きな加点要素になります。地域医療介護総合確保基金の申請書には「地域貢献度」「普及啓発への波及性」といった評価項目があり、デモイベント参加者数や体験貸出の実績を記載すると、採択率が高まる傾向があります。さらに、イベントの様子を地元紙やSNSで発信し、利用者の笑顔を写真付きで紹介すると、施設のブランド力も同時に向上します。つまり、住民と一緒にロボットの可能性を探る活動は、補助金獲得・PR・職員採用の三つのメリットを同時に生み出す戦略的な一石三鳥施策といえるのです。

介護業界の未来とロボットの可能性

介護テクノロジーの定着による業界改革

介護テクノロジーが現場に根付き始めると、まずケアプロセスそのものが大きく変わります。バイタルセンサーや見守りカメラが24時間データを収集し、AI(人工知能)が転倒リスクや夜間離床パターンを自動解析します。その結果、職員は「今どの利用者を最優先でサポートすべきか」を瞬時に把握でき、巡回やコール対応のムダが激減します。紙や口頭での情報共有に頼っていた時代と比べて、ケア判断のスピードと精度が格段に向上するのが特徴です。 人材育成の面でもテクノロジーは大きなインパクトをもたらします。VR(仮想現実)を使った移乗介助トレーニングや、スマートグラス越しに先輩職員が遠隔指導する仕組みが普及しつつあります。これにより、経験年数の浅い職員でも安全に高度スキルを習得できるため、育成期間が従来の約半分に短縮された施設もあります。学びの場がオンライン化したことで、夜勤明けや休憩時間などスキマ時間に研修動画を視聴でき、離職要因の一つである「成長機会の不足」を解消できる点も見逃せません。 経営管理では「データドリブン経営」が注目されています。利用者のADL(Activities of Daily Living:日常生活動作)スコア、職員配置、稼働率、介護報酬といったKPIをダッシュボードで可視化し、リアルタイムにモニタリングするのが当たり前になりつつあります。AIによる需要予測やシフト最適化が加わることで、残業時間や人件費の過不足を最小化でき、経営陣が数字に基づいて迅速に意思決定できる環境が整います。 ある施設ではデータ活用を現場主導で進める文化を醸成するため、毎月「テクノロジー×ケア改善ラボ」を開催しています。職員がダッシュボードで気づいた課題を持ち寄り、改善アイデアをピッチ形式で共有。優秀な提案は即時テスト導入し、成果が出れば全フロアに展開するというサイクルを構築しました。こうしたボトムアップ型の取り組みが、システムを『使わされるもの』から『自ら創意工夫できる道具』へと昇華させ、継続的イノベーションを生む原動力となっています。 さらに、改善サイクルの定着は外部連携にも波及しています。ある施設は大学研究室と協働し、収集データを活用した転倒リスクAIモデルを共同開発しました。モデル精度が実運用で95%を超えたことで、メーカーから新製品の実証フィールドとして選定され、最新機種を無償で先行利用できるという好循環を生み出しました。現場の課題発信→試行→検証→実装というプロセスが高速で回り続けることで、施設と産学連携の双方が利益を得るビジネス・エコシステムが形成されています。 このように、介護テクノロジーの定着は単なる機器導入にとどまらず、「ケアプロセス最適化」「人材育成の高度化」「経営判断の高速化」を同時に引き起こします。そして、現場主導の改善文化が根付くことでイノベーションが連鎖し、施設全体が学習する組織へと進化します。人材不足や財政制約という業界共通の課題を乗り越える鍵は、テクノロジーを日常業務の当たり前として浸透させ、データにもとづく意思決定を継続的に回し続ける力にあると言えます。

持続可能な介護体制の構築

慢性的な人材不足と高齢化の加速で、介護現場はマンパワー頼みの運営モデルから脱却せざるを得ません。そこで注目されているのが、人(専門職・地域ボランティア)、テクノロジー(介護ロボット・ICT)、地域資源(通いの場・地元企業)を組み合わせたハイブリッドケアモデルです。には、移乗支援ロボットと見守りセンサーで夜間の身体介助リスクを低減し、浮いた時間を近隣大学の看護学生ボランティアがリハビリプログラムに充当するなど、役割を再配置するイメージです。人とロボット、それぞれの得意分野を活かすことで「業務負荷の平準化」「サービス品質の均質化」「突発的欠員リスクの分散」を同時に実現できます。 もう一歩踏み込むと、SDGs(な開発目標)の観点が経営戦略に組み込まれます。介護施設は大量の紙カルテや電力を消費する環境ですが、電子記録システム導入によるペーパーレス化、省エネ型見守りカメラの採用、EV送迎車の活用などでCO2排出量を削減できます。ESG投資家や地域金融機関は、介護施設が環境・社会にポジティブなインパクトを持つかを注視しており、テクノロジー活用が環境指標の向上に直結する点は大きなアピール材料になります。 長期的な財政安定性を確保するうえでは、官民連携(PPP: Public–Private Partnership)やソーシャルインパクトボンド(SIB)の活用も有効です。PPPでは自治体が空き公共施設を無償貸与し、民間事業者がロボット導入を含むサービス運営を担うことで、初期投資を抑えつつ公共性を担保できます。一方、SIBは離床回数の増加や要介護度の改善といったKPI達成度に応じて自治体が成果報酬を支払う仕組みです。投資家にとっては社会的リターンと金銭的リターンを同時に得られるため、介護ロボットによるアウトカムが明確に測定できれば資金流入のハードルは下がります。たとえば東京都が行ったSIB事業では、高齢者の転倒リスク減少を目標にAI見守りセンサーを導入し、2年間で目標達成率が95%に到達した結果、投資家へ元本+年3%の利回りが支払われました。 ハイブリッドケアモデル、SDGs視点の経営、そして革新的な資金調達手法を組み合わせることで、介護施設は人手不足の泥沼から持続可能な成長軌道へシフトできます。今後はテクノロジー導入効果をデータで証明し、地域住民や金融機関、行政との共創体制を強化することが、未来を切り拓く鍵となります。

高齢化社会への対応力強化

高齢化が加速度的に進む日本では、医療・介護・予防をシームレスに提供する「地域包括ケアシステム」が要となります。各サービスをバラバラに提供するのではなく、介護施設が情報と人材のハブとなって在宅、病院、リハビリ施設、地域の予防拠点をゆるやかにつなぐ仕組みが期待されています。施設が中心に立つことで、利用者の状態変化をリアルタイムに把握し、最適なタイミングで在宅介護へ移行したり、逆に医療機関へスムーズに引き継いだりといった柔軟な動線を描けるようになります。 ハブ機能を具体化するうえで欠かせないのが、ロボティクス・AI(人工知能)・ビッグデータを組み合わせた予測介護モデルです。たとえば移乗支援ロボットに搭載された姿勢センサーとベッドセンサーが24時間体動データを取得し、AIが歩行パターンの微妙な変化を解析すると「転倒予兆スコア」が自動算出されます。このスコアが閾値を超えると、夜間帯でも介護スタッフのスマートフォンにプッシュ通知が届き、事前に見守り強化やリハビリ負荷調整を行うことで転倒事故を未然に防ぐことができます。 転倒予兆検知だけではなく、排泄パターンと水分摂取量を分析して脱水リスクを予測したり、発声データと表情解析を組み合わせて早期の認知機能低下を検出したりと、AI活用領域は広がり続けています。こうしたテクノロジーは人手不足を補うだけでなく、ケアの精度を高め、利用者一人ひとりに合わせたパーソナライズド介護を可能にします。 テクノロジーを最大限に活かすには、介護人材の専門性向上とリテラシー教育が欠かせません。ロボット操作に長けた「ケアテックコーディネーター」を育成し、センサーで得られたデータを読み解く「デジタル介護アナリスト」を配置することで、現場とITの橋渡しがスムーズになります。ある大手法人では、入社3年目までに200時間のICT研修を義務化し、修了者の離職率が未受講者に比べて半分抑えられています。 さらに、自治体や介護ロボットメーカーとの共同研修プログラムを活用すれば、機器の最新アップデート情報や活用事例を即座に現場へフィードバックできます。これにより「使いこなせないまま倉庫に眠るロボット」を生まないだけでなく、スタッフが最新技術を取り入れる成功体験を積み重ねることで、組織文化としてのイノベーションが根付きます。 地域全体で高齢化に立ち向かうには、施設だけが頑張るのではなく、医師会、薬剤師会、自治体の健康づくり部門、さらには地域住民まで巻き込んだネットワークが必要です。AIが算出したリスク情報を共有し、訪問看護師が在宅での転倒予防指導を行い、地域のスポーツセンターが筋力トレーニング教室を提供するといったように、データと人が循環するエコシステムを構築することで、高齢化社会への対応力は格段に高まります。

.JPG)