介護報酬改定は、介護保険制度の持続可能性を支える重要なファクターです。社会の高齢化が進む中、適切な報酬体系の見直しは介護サービスの質を維持しつつ、事業者の収益性を確保するために欠かせません。

本記事では、施設収益を最大化するための3つの戦略をご紹介します。これらの戦略を効果的に実践することで、施設の経営を安定させ、サービスの質向上につなげることが期待されます。それぞれの戦略の詳細と実践方法について解説します。

介護報酬改定とは?その概要と影響

![]()

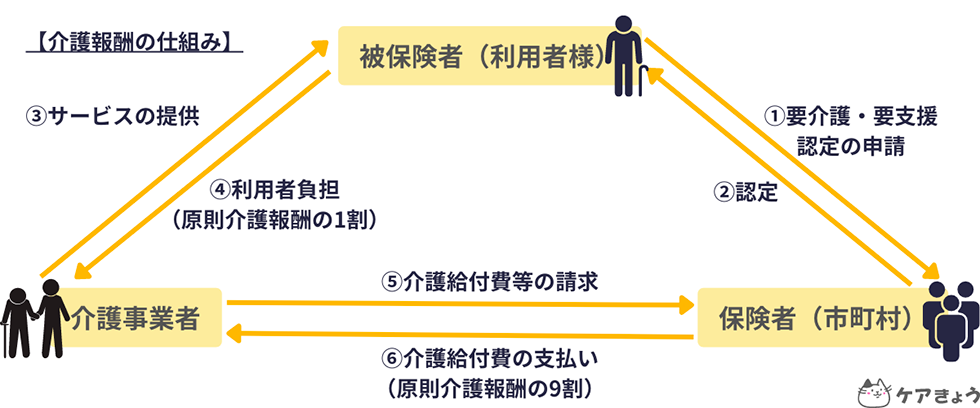

介護報酬改定とは、介護保険サービスの公定価格を見直すプロセスであり、原則として3年に1回実施されます。この改定の目的は、介護サービスの質の向上と効率的な提供を図ることにあり、サービスの内容や提供体制の変化に対応することで、持続可能な介護保険制度の維持を目指しています。

介護報酬改定は、介護事業者にとっては収益構造やサービス運営に直接的な影響を及ぼし、利用者にとってはサービスの質や費用負担の変化をもたらします。例えば、処遇改善加算が引き上げられることで職員の給与が増加し、その結果サービスの質が向上する可能性があります。一方、自己負担割合の変更は利用者の経済的負担に影響を与えることがあります。

現在の介護報酬改定の動向には、高齢化社会の進展や介護人材の不足といった社会的要因が背景にあります。これらの要因は、介護サービスの需要増加や人材確保の難しさを引き起こしており、報酬改定においてはこれらの課題に対応するための措置が検討されています。例えば、テクノロジーの積極的な導入や介護職員の処遇改善といった対策が取り入れられています。

介護報酬改定の基本的な仕組み

介護報酬改定の基本的な仕組みを理解することは、介護事業者にとって非常に重要です。本節では、介護報酬がどのように算出されるかの基本的なメカニズムを紹介し、「単位数」と「単価」がどのように決定されるかについてのプロセス、改定の際に考慮される要素や基準について解説します。

介護報酬の決定方法:「単位数」と「単価」の関係

「単位数」と「単価」は介護報酬を決定する重要な要素です。まず、「単位数」は提供されるサービスの質や量に直接影響します。より高品質で多様なサービスを提供することで、単位数を増やすことが可能となり、施設の収益性向上に繋がります。

一方で、「単価」は人件費率や地域区分などを基に設定されます。例えば、都市部では人件費が高いため単価も高く設定される傾向にあります。このため、地域ごとの市場環境や人件費の変動を考慮しながら単価を適切に設定することが求められます。「単位数」と「単価」のバランスは施設の収益性に大きな影響を及ぼします。単位数が増加しても単価が低ければ収益はあまり向上しませんし、逆に単価が高くても単位数が少なければ利益は限定されます。そのため、両者のバランスを適切に管理することで、施設の収益が最大化します。

厚生労働省による改定プロセスと社会保障審議会の役割

介護報酬改定は、厚生労働省が中心となって進めています。改定は主に以下の手順で行われます。

- 社会保障審議会介護給付費分科会での議論:改定案はまず社会保障審議会の介護給付費分科会で詳細に検討されます。この分科会では、介護サービスの現状や課題を分析し、給付費の適正化や効率化に向けた提案が議論されます。

- 厚生労働大臣への諮問・答申:分科会での議論を基に、厚生労働大臣に対して改定に関する諮問事項が提出されます。大臣はこれに対する答申を受け取り、最終的な改定内容を決定します。

- 告示と施行:決定された改定内容は公式に告示され、法令として施行されます。この段階で、施行日や運用方法が明示され、介護事業者はそれに基づいて対応を開始します。

社会保障審議会は、介護報酬改定において重要な役割を果たします。同会は専門家や関係者から構成されており、改定案の妥当性や実効性を評価する責任を担っています。彼らの意見や提案は、改定内容の質を高めるための貴重なフィードバックとして活用されます。改定プロセスにおいては各関係機関との連携と調整が不可欠です。厚生労働省は、地域の介護事業者や関連団体と密にコミュニケーションを取りながら、現場の声を反映させた改定案を策定します。この協力体制により、改定が現実的かつ持続可能な形で実施されることが期待されています。介護報酬改定のプロセスは専門的かつ多岐にわたる協議を経て進行し、介護サービスの質の向上と事業者の経営安定が図られることとなります。

介護報酬改定の施行時期と頻度

介護報酬改定は原則として3年に1回実施されます。この定期的な改定により、介護サービスの質や効率が持続的に向上し、利用者や介護事業者に適切な報酬が支払われる仕組みが維持されます。

令和6年度の介護報酬改定は2024年4月に施行されました。訪問看護や訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションなど一部のサービスについては、診療報酬改定との整合性を図るために施行時期が2024年6月に変更されています。過去の介護報酬改定では、主にサービスの質や量、人件費の適正化が中心となっていましたが、今後はテクノロジーの導入や業務効率化に重点が置かれる見込みです。今後の改定について、厚生労働省の公式発表を参考にして、最新の情報を把握することをお勧めします。介護事業者は将来の改定内容やスケジュールを念頭に置き、先んじて準備を進めることが重要です。

介護報酬改定が介護事業者に与える影響

介護報酬改定が介護事業者に与える影響は多岐にわたります。収益構造の変化、職員の給与や処遇改善加算の影響、および被保険者の保険料負担や利用者の自己負担割合の変動が主な要素です。これらの変化は施設運営やサービス提供に直接的な影響を及ぼしますので、事業者はこれらの影響を正確に把握し、適切な対応策を講じることが求められます。

収益構造への影響:事業所の収益性の変化

介護報酬改定によって、事業所の収益性には大きな変動が生じます。主な変動要因としては、単価の見直しやサービス提供量の変動が挙げられます。単価が引き下げられる場合、同じサービス量では収益が減少しますが、効率化やサービスの質向上により利用者数を増やすことで対応が可能です。また、人件費の増加や運営コストの変動も収益性に影響を与えます。これらの要因を総合的に分析し、収益構造の変化を正確に把握することが重要です。

収益性向上のために取り組むべきポイントとして、以下のような着眼点が挙げられます。

- サービスの質を維持しつつ、効率的な運営体制の構築

- 利用者数の増加を目指したマーケティング戦略の強化

- 人件費の最適化と職員の生産性向上策の導入

例えば、ある介護施設では介護報酬改定に伴い、単価が5%引き下げられました。しかし、効率化を図るために業務プロセスを見直し、ICTツールを導入することで業務時間を20%短縮、サービスの質を向上させることで利用者満足度が向上し、結果として利用者数が15%増加し、単価引き下げの影響を補い、総収益を維持することに成功しています。

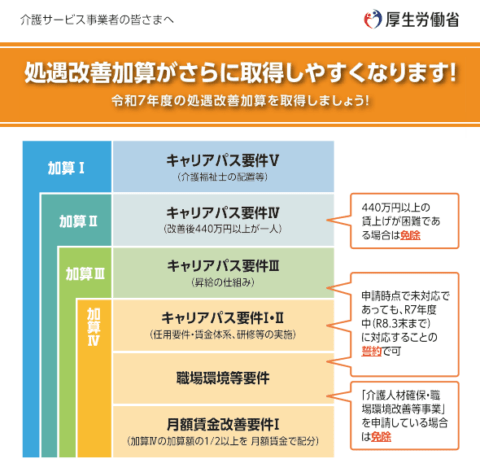

介護職員の処遇改善加算による給与への影響

介護職員の給与向上を目的とした処遇改善加算は、介護事業者にとって重要な資金源となります。この加算は、介護職員の給与や福利厚生の改善を支援するものであり、対象となる職員や加算額について明確に規定されています。

処遇改善加算は介護職員の基本給に対して一定割合で上乗せされる形で支給されます。この加算が適用される対象範囲には、正社員はもちろん、パートタイムや契約社員として働く職員も含まれます。この加算により、幅広い職員が給与改善の恩恵を受けることが可能となります。処遇改善加算による給与の向上は、職員のモチベーション向上や離職率の低下に直結します。給与や福利厚生の充実は、職員の働きやすさを高め、長期間にわたって職場に留まる意欲を醸成します。結果として、職員の定着率が向上し、質の高い介護サービスの提供が継続できるのです。

被保険者の保険料負担と利用者の自己負担割合の変化

直近の介護報酬改定により、被保険者の保険料負担と利用者の自己負担割合が変更されました。具体的には、保険からの支払い割合が7割~9割となり、利用者の自己負担が1割~3割に設定されます。この改定により、利用者への経済的負担が増減する可能性があります。

これらの変化は、利用者にとってはサービス利用時の費用負担が直接的に影響を受ける一方、事業者側では収益構造の見直しや、利用者の負担増に伴うサービス利用の減少が懸念されます。また、自己負担の増加は利用者の選択にも変化をもたらしますので、施設のサービス提供方法の再考や柔軟な価格設定が求められます。利用者への負担軽減策としては、料金体系の見直しや割引制度の導入が有効です。また、改定内容についての正確な情報提供と、利用者が理解しやすいコミュニケーション方法を採用することも忘れてはなりません。例えば、説明会の開催やパンフレットの配布、スタッフによる個別相談などを通じて、利用者が安心してサービスを利用できる環境を整えることが求められます。

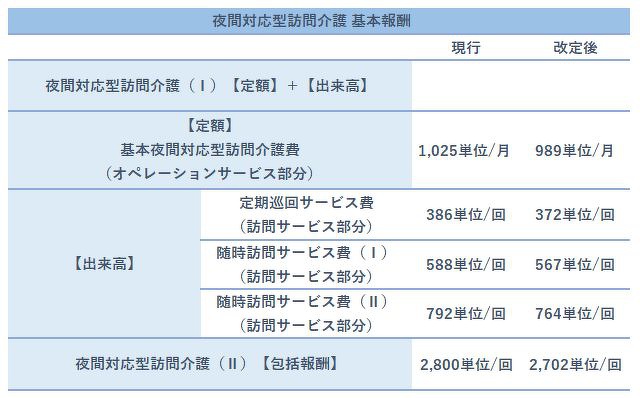

令和6年度介護報酬改定の注目ポイント

令和6年度の介護報酬改定では、複数の重要な変更点が導入され、介護施設の運営やサービス提供方法に大きな影響がありました。直近の改定で特に注目すべきポイントを概説し、施設の収益性やサービス品質への影響、改定の背景や目的などについて解説します。

改定事項の概要と主な変更点

令和6年度の介護報酬改定では、介護保険サービスの公定価格に複数の変更が加えられました。主な変更点は以下の通りです。

- 処遇改善加算の拡充:介護職員の給与改善を目的とした加算が拡充され、給与増加の支援が強化されました。

- LIFEの活用推進:Long-term Integrated Facility Enhancement(LIFE)の活用が促進され、施設の統合強化が図られます。

- 生産性向上推進体制加算の導入:業務効率化と生産性向上を支援する加算が新設されました。

- 夜間人員配置基準の見直し:テクノロジー導入により、夜間の人員配置基準が見直され、コスト削減や効率化が可能になりました。

- 特定施設等の人員配置基準の改正:各施設の人員配置基準が再評価され、サービスの質向上に貢献します。

- 省令・告示の改正:介護保険事務処理システムや関連通知が改正され、適正な運用が求められます。

これらの改定は、介護事業者の収益構造やサービス提供方法に直接的な影響を及ぼしています。特に、職員の処遇改善や業務効率化は、長期的な運営の安定化とサービス品質の向上につながるため、戦略的な対応が必要です。

LIFEの活用とリハビリテーションの一体的取組

LIFE(Long-term Integrated Facility Enhancement)は、介護施設の長期的な運営とサービス向上を目指す包括的な取り組みです。LIFEの活用方法として、施設内の設備改善やスタッフのスキルアップ、最新の介護技術の導入などが挙げられます。例えば、電子カルテシステムの導入により、記録管理の負担を軽減し、スタッフが利用者ケアに集中できる環境を整えることができます。リハビリテーションとの連携では、LIFEを通じてリハビリ専門スタッフとの協力体制を強化し、利用者一人ひとりに合わせたカスタマイズされたケアプランを提供して、利用者の回復促進や生活の質の向上を図ることが重要です。ある施設ではLIFEを活用してリハビリ機器の最新化を行い、利用者のリハビリ効果が20%向上したとの報告があります。

テクノロジー導入による夜間人員配置基準の見直し

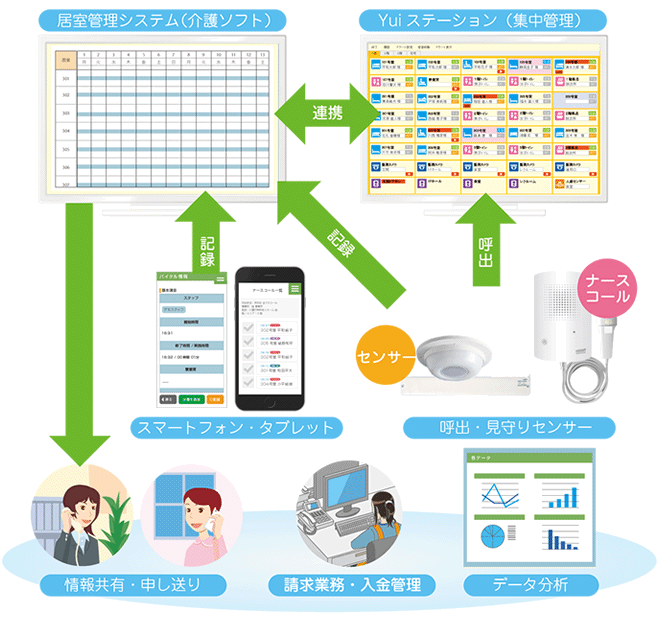

テクノロジーの導入により、夜間の人員配置に大きな変革がもたらされています。最新のICTツールやAIシステムを活用することで、スタッフの配置や業務管理が効率化され、必要な人員数の最適化が可能となります。また、これらの技術はリアルタイムでのデータ分析を可能にし、緊急時の迅速な対応や業務の効率的な運営をサポートします。新しい配置基準では、テクノロジーの積極的な活用が求められるようになりました。一例として、自動化システムや遠隔監視技術の導入による、夜間業務の効率化が挙げられます。テクノロジー活用により、人員数を削減しつつも、サービスの質を維持・向上させることが企図されています。テクノロジー導入によるコスト削減や効率化のメリットはさまざまです。例えば、AIによるスケジュール最適化により、スタッフの時間管理が改善され、無駄な人件費を削減できます。また、リモートモニタリングシステムの導入により、現場の監視コストを大幅に削減し、スタッフはより重要な業務に専念できるようになります。これらの取り組みは、施設の収益性向上に直結し、持続可能な運営を支えます。

\この記事を読まれている方に人気な資料です/

施設収益を最大化するための3つの戦略

介護業界における報酬改定は、施設の運営に大きな影響を与えます。施設収益の最大化は、持続可能な運営を実現するための重要な課題です。そこで介護報酬改定を活用し、収益を最大化するための3つの戦略(サービスの最適化、職員の処遇改善、生産性向上)をご紹介します。これらの戦略の目的と期待される効果について概説し、各戦略の詳細な実践方法について解説します。

戦略1:介護報酬改定を活用したサービスの最適化

介護報酬改定を有効に活用し、サービスの質と運営効率を向上させる方法について解説します。主なテーマは、介護報酬改定を活用してサービスを最適化する手法、サービスの質と効率を高めるための施策、改定を活かした収益向上の成功事例です。

介護給付費算定の見直しと効率化

現在の介護給付費算定には、サービスの質や量を反映した「単位数」と人件費率や地域区分などを考慮した「単価」が組み合わされています。しかし、この算定方法には複雑さや柔軟性の欠如といった課題が存在し、事業者の負担が増大しています。これらの課題に対処する、より効率的な算定方法について考えてみましょう。例えばデジタルツールの導入によるデータ管理の自動化や、サービス内容の標準化による単位数の再評価などが効率的な算定方法の例として挙げられます。これにより、手作業による計算ミスの削減や時間の節約が可能となり、業務プロセス全体の効率が向上します。これらの効率化手法を通じた業務の効率化により、人件費の削減やサービス提供の質の向上が図られ、利用者満足度の向上や職員の処遇改善にもつながります。

通所介護や訪問介護サービスの質向上

通所介護や訪問介護サービスの質向上は、利用者の満足度を高め、施設の収益性を向上させるための重要な着眼点です。利用者満足度を高める取り組みの施策例と、それらを通じた品質向上が収益に与えるポジティブな影響について解説します。

【質向上のための施策】

サービスの質を向上させるためには、定期的な職員研修や資格取得支援を欠かすことはできません。例えば、最新の介護技術やコミュニケーションスキルに関する研修を実施することで、職員の専門性を高めることができます。また、利用者一人ひとりのニーズに応じた個別ケアプランを作成し、柔軟な対応を行うことも質向上に繋がります。

【利用者満足度を高めるための取り組み】

利用者満足度を向上させるためには、定期的なフィードバックの収集とその反映が近道です。例えば、利用者アンケートを実施し、その結果を基にサービス内容を改善することで、利用者の期待に応えることができます。また、家族とのコミュニケーションを強化し、利用者の安心感を高める取り組みも効果的です。

【質向上が収益に与えるポジティブな影響】

サービスの質が向上することで、利用者の信頼が高まり、口コミや紹介による新規利用者の増加が期待できます。さらに、利用者満足度の向上はリピート率の向上にも繋がり、安定した収益基盤の構築が可能となります。また、職員のモチベーションも向上し、離職率の低下によって運営コストの削減にも寄与します。

介護予防支援を強化することで利用者数を増加

介護予防支援を強化することは、利用者の健康維持や自立支援において極めて重要です。予防支援により、利用者の身体機能の低下を防ぎ、介護が必要となる前に適切なサポートを提供することが可能となります。これにより、利用者の生活の質が向上し、施設への信頼感が高まるとともに、利用者数の増加に繋がります。

予防支援を強化するための施策としては、以下のような取り組みが効果的です。

- 定期的な健康チェックと個別健康プランの策定

- 運動プログラムやリハビリテーションの充実

- 栄養指導や食事改善のサポート

- 社会参加を促進する活動の提供

- 家族や地域との連携強化

これらの施策を実施することで、利用者数の増加に成功している事例も多く存在します。例えば、定期的な健康チェックを導入し、早期に介護予防が必要な利用者を支援することで、介護を必要とする段階まで至らせないケースなどが該当します。また、運動プログラムを活用して利用者の身体能力を維持・向上させる満足度の高いサービス提供が評判となり、新規利用者が増加したというケースもあります。

戦略2:介護職員の処遇改善と生産性向上

介護施設の運営において、介護職員の処遇改善は極めて重要です。職員の給与や労働環境の向上は、職員のモチベーションや定着率を向上させ、その結果サービスの質や利用者満足度の向上にもつながります。 また生産性向上を図る施策を導入することで、限られた資源を有効活用し、施設の運営効率を高めることが可能となります。処遇改善と生産性向上を同時に推進することで、施設の収益を最大化できます。

介護職員等処遇改善加算の活用方法

「介護職員等処遇改善加算」は、介護職員の給与や処遇を向上させることを目的とした加算制度です。この加算を活用することで、施設は職員のモチベーションを維持し、離職率を下げることができます。対象となる条件には、所定の研修を受けた職員の配置や、一定以上の給与水準の維持が求められます。

加算を効果的に活用するためには、まず対象となる条件を正確に把握し、施設内での適用方法を明確にすることが重要です。それには、職員の資格取得支援や給与体系の見直しを行い、加算の申請手続きを適切に行う必要があります。また、加算の申請には詳細な報告書や証拠資料が求められるため、日常業務の中でエビデンスを蓄積することがポイントとなります。

実際に加算を活用した事例として、ある介護施設では処遇改善加算を活用することで職員の定着率が向上し、サービスの質も高まりました。この施設では、給与の引き上げとともに、研修制度の充実を図り、職員のスキルアップを支援しました。その結果、利用者からの満足度も向上し、施設全体の収益性が改善されました。この実践例などを参考に、自施設に最適な活用方法を検討することが成功への鍵となります。

生産性向上推進体制加算を活用した業務効率化

生産性向上推進体制加算は、介護施設における業務の効率化と質の向上を支援するための重要な制度です。この加算は、介護サービスの提供体制を整備し、生産性を高めることで、介護職員の負担軽減やサービスの質的向上を目指しています。

生産性向上推進体制加算を活用して業務効率化を図る方法には、以下のような取り組みがあります。

- ICTの導入による業務自動化:電子カルテや介護記録システムを活用し、手作業による記録業務を自動化することで、職員の時間を有効に活用できます。

- 業務プロセスの見直しと最適化:現在の業務フローを分析し、無駄な手順を排除することで、業務のスピードと正確性を向上させます。

- 職員教育とスキルアップ:定期的な研修やワークショップを実施し、職員のスキルを向上させることで、業務の質と効率を高めます。

業務効率化による成果や効果としては、以下の事例が挙げられます。

- 時間の節約とコスト削減:ICTの導入により、記録業務にかかる時間が30%削減され、職員の労働時間の有効活用が実現しました。

- サービスの質の向上:業務プロセスの最適化により、利用者へのサービス提供が迅速化され、利用者満足度が向上しました。

- 職員のモチベーション向上:定期的な研修を通じて職員のスキルが向上し、業務に対する自信と満足感が高まり、離職率の低下につながりました。

これらの取り組みを実践することで、介護施設は効率的な運営を実現し、利用者に対する質の高いサービスの提供が可能となります。生産性向上推進体制加算を効果的に活用し、持続可能な施設運営を目指しましょう。

職員のモチベーション向上と離職率低下の施策

職員のモチベーション向上と離職率低下は、多くの介護施設運営において共通する課題です。高いモチベーションを持つ職員は、サービスの質を向上させ、利用者満足度を高めるだけでなく、施設全体の生産性向上にも寄与します。また、離職率の低下は、採用や研修にかかるコストの削減にも貢献します。

モチベーションを高めるためには、以下のような施策が有効です。

- 定期的な研修とキャリアアップの機会提供:職員がスキルを向上させ、自身の成長を実感できる環境を整えることが重要です。

- 適切な評価と報酬制度の導入:職員の努力や成果を正当に評価し、報酬に反映させることで、働く意欲を高めます。

- 職場環境の改善とコミュニケーション強化:快適な職場環境を整え、職員間のコミュニケーションを促進することで、チームワークを向上させます。

これらの施策を実施することで、実際に職員の離職率を低下させた成功事例も多く報告されています。例えば、ある施設では定期的なフィードバックセッションを導入することで、職員の満足度が向上し、離職率が年間で30%減少しました。

職員のモチベーション向上と離職率低下は、施設の安定した運営と高品質なサービス提供の基盤となります。施策を計画・実行し、継続して改善を図りましょう。

戦略3:テクノロジー導入による業務効率化

本節では、最新のテクノロジーを導入することで業務効率を大幅に向上させる方法について解説します。特にICTやAIの活用事例を紹介し、これらの技術がコスト削減やサービス品質の向上にどのように貢献するか分析します。

ICTやAIを活用した介護サービスの効率化

介護サービスにおけるICT(情報通信技術)やAI(人工知能)の活用は、業務の効率化だけでなく、サービスの質向上にも大きく関わります。たとえば電子カルテシステムの導入により、利用者情報の共有が迅速かつ正確に行えるようになり、職員間のコミュニケーションが円滑になります。また、AIを活用したスケジュール管理や業務自動化ツールの導入により、日常業務の負担が軽減され、職員が本来のケアに集中できる環境が整います。

温泉施設Aでは、AIによる需要予測システムを導入することで、スタッフの配置を最適化し、ピーク時の人員不足を解消しました。また、訪問介護サービスBでは、モバイル端末を活用したリアルタイムの業務報告システムを導入し、業務の透明性と効率性を大幅に向上させました。これらのケースは、ニーズに応じたICTやAIの導入方法が業務効率化に繋がったことを示す好事例と言えます。

テクノロジーの導入による業務改善の効果は絶大なものです。例えば、電子カルテの導入により情報管理が効率化され、ミスや情報の重複が減少します。また、AIを活用したデータ分析により、利用者のニーズを的確に把握し、個別化されたケアプランの作成が可能となります。こうしたメリットによってサービスの質が向上し、利用者満足度の向上にも繋がります。さらに、業務の自動化により、職員の働きやすさが増し、離職率の低下にも寄与します。

夜間人員配置基準の見直しによるコスト削減

夜間人員配置基準の現状には多くの課題が存在します。現在の基準では、夜間帯における介護施設の人員配置が十分でない場合が多く、これによりサービスの質低下や職員の過重労働といった問題が発生しやすくなっています。特に、利用者の安全確保や緊急時の対応において、人員不足が顕著になりやすいと言えます。

人員配置基準の見直しを行うことでこのような問題が解決し、コスト削減が可能となります。例えば、効率的な人員配置計画の策定や、夜間専用のシフト制度の導入により、必要な人員を適正に配置しながらも無駄な人件費を削減することができます。また、ICT技術の活用による業務の自動化や、業務プロセスの改善もコスト削減に役立ちます。

基準見直し後の運営には多くのメリットが期待できます。まず、適正な人員配置により業務効率が向上し、職員の負担が軽減されることで離職率の低下が見込まれます。また、利用者へのサービス品質が向上することで、満足度の向上や口コミによる新規利用者の増加が期待できます。ただし、基準見直しに伴う初期投資や職員への再教育などの注意点も存在するため、計画的な導入と継続的なフォローアップも忘れてはなりません。

訪問介護や通所介護でのデジタルツールの活用

訪問介護や通所介護において、デジタルツールの活用は業務効率化やサービス品質の向上に必須となるピースです。デジタルツールの種類とその機能、これらツールがどのように業務効率化やサービス向上に寄与するか、さらに導入時のポイントや成功事例について解説します。

訪問介護や通所介護で利用される主なデジタルツールには以下のようなものがあります。

- ケアプラン管理システム:利用者一人ひとりのケアプランを電子的に管理し、情報の共有や更新をリアルタイムで行うことができます。

- モバイルアプリケーション:現場での記録入力やスケジュール管理を支援し、ペーパーレス化を促進します。

- 遠隔コミュニケーションツール:利用者やご家族、他の医療・介護関係者との連絡を円滑に行えるようにします。

- 電子記録システム:日々の業務記録や利用者の状態をデジタル化し、迅速な情報共有と分析を可能にします。

これらのツールは業務の効率化だけでなく、サービスの質の向上にも大きく寄与します。例えば、ケアプラン管理システムを導入することで、ケアプランの作成や見直しが迅速かつ正確に行えるようになり、利用者に対する適切なサービス提供が可能となります。また、モバイルアプリを活用することで、現場スタッフの記録業務が簡便化され、時間の節約とともにミスの減少が期待できます。

デジタルツールを導入する際のポイントとしては、以下の点が重要です。

- スタッフの研修とサポート:新しいツールの使い方について十分な研修を行い、導入後も継続的なサポートを提供することが不可欠です。

- 既存業務との統合:既存の業務フローとデジタルツールがスムーズに連携できるように設計し、混乱を避けることが重要です。

- 初期コストとROIの評価:導入にかかる初期コストと、それによって得られる業務効率化やサービス向上の効果を事前に評価し、費用対効果を検討します。

成功事例として、ある介護施設ではモバイルアプリの導入により、記録業務の時間が30%削減されました。その結果、スタッフはより多くの時間を利用者とのコミュニケーションやサービス提供に充てることができ、利用者満足度の向上にも繋がりました。

デジタルツールの効果的な活用は、施設の運営効率を高め、利用者満足度の向上に直結します。積極的な導入と継続的な活用を通じて、より良い介護サービスの提供を目指しましょう。

実践方法:施設収益最大化のための取り組み

施設の収益最大化を実現するためには、具体的かつ実践的な取り組みが重要です。本セクションでは、収益最大化に向けたアクションプランを紹介し、これまでに述べた戦略を実際にどのように実践するか、そのステップについて解説します。

さらに、実践にあたっての注意点やキーファクターについても取り上げます。これらの情報を活用し、施設運営の改善に役立ててください。

介護報酬改定に対応した事業計画の策定

介護報酬改定に対応した事業計画の策定は、施設の収益を最大化するために欠かせないステップです。改定内容を正確に理解し、それに基づいた戦略的な計画を立てることで、効率的な運営とサービスの質の向上を実現します。改定に基づいた事業計画の重要性や策定方法、そして事業計画が収益最大化にどのように貢献するのかなどについて解説します。

改定内容を踏まえた収益予測の作成

収益予測は、介護施設の安定した運営における重要な観点です。適切な予測を行うことで、介護報酬改定による影響を正確に把握し、将来の収益状況を見通すことが可能となり、事業計画の策定や財務管理において戦略的な意思決定を行うことができます。

改定内容を基にした収益予測の方法には、以下のステップがあります。

- 改定ポイントの詳細分析:介護報酬改定で変更された項目を詳細に分析し、どのサービスや単価に影響があるかを明確化します。

- データの収集と整理:過去の利用者データやサービス提供実績を収集し、改定後の条件に基づいて整理します。

- 収益モデルの構築:改定内容を反映した収益モデルを作成し、各サービスごとの収益予測を行います。

- シナリオ分析:複数のシナリオを設定し、異なる条件下での収益変動をシミュレーションします。

- 結果の検証と調整:予測結果を検証し、必要に応じてモデルや仮定を調整します。

収益予測の結果を基に、経営戦略を立てることが求められます。例えば、収益が減少する見込みがあるサービスについては、サービス内容の見直しや効率化を図ることでコスト削減を実現します。また、収益が増加する見込みがある分野には積極的にリソースを投入し、サービスの拡充を進めることで、全体の収益性を高めることが可能です。これらの戦略を通じて、介護報酬改定後の環境下でも持続可能な施設運営を実現することができます。

介護保険制度に基づく届出書の正確な提出

「介護保険制度に基づく届出書」の提出は、適切な介護サービスの提供と施設運営の透明性を確保するためにも必須の手続きです。届出書は、施設の運営状況や提供するサービス内容を正確に報告し、介護報酬の適正な支払いを受けるための基本となります。

届出書を正確に提出するためには、以下の手順やポイントを押さえることが重要です。

- 必要書類の確認:提出前に必要な書類や添付資料を事前にチェックし、漏れがないように準備します。

- 記入内容の正確性:記入する情報は最新かつ正確であることを確認し、誤字脱字がないように注意します。

- 提出期限の遵守:提出期限を厳守し、遅延が発生しないようスケジュール管理を徹底します。

- 関係者との連携:必要に応じて、施設内の関係者と協力し、必要な情報を収集・共有します。

- 提出方法の確認:オンライン提出の場合はシステムの動作確認を行い、郵送の場合は送付方法を確定します。

提出ミスを防ぐために、以下のチェックポイントを確認しましょう。

- 記入漏れがないか再確認する。

- 添付書類が全て揃っているか確認する。

- 提出先や提出方法が正しいか確認する。

- 提出期限を守るために、余裕を持ったスケジュールを組む。

- 必要に応じて、第三者による確認を依頼する。

これらの手順とポイントを守ることで、介護保険制度に基づく届出書の正確な提出を実現し、施設の円滑な運営につなげることができます。

介護サービス事業者としての適正な運営体制の構築

介護サービス事業者にとって、適正な運営体制の構築は施設の安定運営と高品質なサービス提供の原動力です。運営体制の構成要素には、経営管理、職員配置、業務プロセスの整備、品質管理システムなどが含まれます。これらの要素がバランスよく機能することで、効率的な運営と利用者満足度の向上が実現します。

適正な運営体制を構築するためには、まず経営理念や目標を明確に設定することが重要です。次に、必要な人材の採用と適切な職員配置を行い、業務プロセスを標準化・効率化します。また、定期的な職員教育や研修を通じて、サービスの質を維持・向上させる仕組みを整えることが求められます。さらに、内部監査や評価制度を導入し、継続的な改善を図ることが必要です。

適切な運営体制が確立されることで、施設の収益性やサービスの品質が大幅に向上します。効率的な業務運営によりコスト削減が可能となり、収益性の改善につながります。また、品質管理が徹底されることで、利用者からの信頼が高まり、口コミやリピート利用の増加が期待できます。

職員教育と業務改善の実施

職員教育と業務改善は、介護施設の運営において極めて大事です。優れた教育プログラムによって職員のスキルを向上させ、業務プロセスの改善を図ることで、サービスの質や施設の効率性を高めることができます。

これらの取り組みは、施設全体のパフォーマンス向上に寄与し、持続可能な運営を支える土台となります。

介護職員への最新情報の共有と研修の実施

介護職員への最新情報の共有と効果的な研修の実施は、施設の運営とサービス品質の向上において見逃されがちなポイントです。最新の介護報酬改定や業界動向に関する情報をタイムリーに共有することで、職員は適切な対応策を講じることができます。

最新情報を共有する方法としては、定期的なミーティングやニュースレターの配信、オンラインプラットフォームの活用が有効です。特に、忙しい現場では短時間で効率的に情報を伝達できるツールの導入が推奨されます。また、情報共有の際には、理解度を高めるために視覚的な資料や事例紹介を取り入れることが効果的です。

効果的な研修プログラムの設計には、職員のニーズや施設の状況に応じたカスタマイズが重要です。主な留意点として、以下の点を考慮することが求められます。

- 研修の目的と目標を明確に設定する。

- 実践的なスキル習得を促すハンズオン形式の導入。

- 定期的なフィードバックと評価を通じて研修内容を改善する。

研修の成果を最大化するためには、継続的なフォローアップが欠かせません。例えば、研修後に職員同士でのディスカッションやケーススタディを行うことで、学んだ知識を実際の業務に活かす機会を提供します。また、成功事例を共有することで、職員のモチベーション向上にも繋がります。

さらに、外部の専門家を招いたセミナーやワークショップを定期的に開催することで、最新の知見や技術を取り入れることが可能です。これにより、職員は自己研鑽の機会を得るとともに、施設全体のスキル向上が期待できます。

また研修プログラムの効果を評価し、必要に応じて改善を施すことが重要です。職員からのフィードバックを積極的に取り入れ、柔軟にプログラムを調整することで、常に最適な研修を提供し続けることができます。

業務プロセスの見直しと効率化のためのワークショップ

業務プロセスの見直しと効率化は、介護施設の運営における優先検討事項であり、サービスの質を維持しつつ、コストの削減や職員の負担軽減を目指す必要があります。

効率化を図るためのワークショップは、改善策を導き出す効果的な手段です。ワークショップの進行では、現行の業務プロセスを詳細に分析し、課題点を抽出することから始めます。次に、チームメンバー全員が意見を出し合い、改善案を策定します。ファシリテーターを配置し、建設的な議論が促される環境を整えることがポイントです。

ワークショップの成果を実際の業務に反映させるためには、アクションプランの作成とフォローアップが重要です。策定した改善策を実施し、その効果を振り返ることで、実効性の高い業務効率化が可能となります。さらに職員全体への情報共有を徹底し、変更点に対する理解と協力を得ることが成功の鍵となります。

職員間のコミュニケーション強化とチームワーク向上

介護施設において、職員間のコミュニケーション強化はサービスの質を維持・向上させます。効果的なコミュニケーションは情報の共有を円滑にし、誤解やミスを減少させることで業務の効率化にもつながります。また、職員同士の信頼関係が深まることで、チーム全体の協力体制が強化され、職場の雰囲気も良くなります。

チームワークを向上させるためには、以下の施策が有効です。

- 定期的なミーティングの開催:業務の進捗状況や課題を共有し、全員が同じ目標に向かって協力できる環境を整える。

- 職員研修の充実:コミュニケーションスキルやチームビルディングに関する研修を実施し、職員のスキルアップを図る。

- ICTツールの活用:チャットツールやプロジェクト管理ソフトを導入し、リアルタイムでの情報共有を促進する。

- フィードバック文化の醸成:お互いの業務に対するフィードバックを積極的に行い、継続的な改善を促す。

強化されたコミュニケーションは、業務効率の向上や職場環境の改善に大きく寄与します。情報の伝達が迅速かつ正確になり、業務の重複や抜け漏れが減少します。また、職員同士の連携が強化されることで、突発的な問題にも迅速に対応できるようになり、利用者へ提供するサービスの品質が向上します。さらに、良好なコミュニケーションは職員のストレスを軽減し、働きやすい職場環境を実現することで、離職率の低下にもつながります。

地域連携と利用者満足度向上の取り組み

介護施設の運営において、地域連携と利用者満足度向上は取り組みの一丁目一番地です。地域との協力関係を築くことで、サービスの質を高め、利用者一人ひとりのニーズに応えることが可能になります。

また、利用者満足度を向上させる取り組みは、施設の信頼性を高め、利用者の定着や新たな利用者の獲得につながります。本セクションでは、これらの取り組みが施設運営やサービス品質に与える影響について解説します。

地域包括支援センターとの連携強化

地域包括支援センターとの連携強化は、介護施設における包括的なサービス提供と利用者満足度の向上に効果的であり、施設運営の効率化や、多様なニーズに対応したケアの推進に役立ちます。

介護老人保健施設や訪問看護事業所との協力体制の構築

介護老人保健施設や訪問看護事業所との協力体制の構築は、施設運営における重要な戦略の一つです。この協力関係を通じて、サービスの質の向上や収益の最大化を目指すことは一考の価値があります。

これらの施設との協力にはさまざまなメリットがあります。まず、専門的なリハビリテーションサービスを提供することで、利用者の満足度が向上します。訪問看護事業所との連携により、在宅介護サービスの質が向上し、利用者の自立支援が促進されます。さらに、施設間での情報共有により、業務効率が向上し、コスト削減を視野に入れることができます。

効果的な協力体制を築くための方法として、以下の取り組みが挙げられます。

- 定期的な連絡会の開催:定期的に情報交換を行うことで、各施設の状況やニーズを把握し、適切な連携を図ります。

- 共同研修プログラムの実施:職員のスキルアップを目的とした共同研修を行い、サービスの一貫性と質を高めます。

- 共通の目標設定と評価基準の導入:協力体制の成果を測定するための共有目標や評価基準を設け、継続的な改善を促進します。

協力体制がサービスの質向上や収益最大化に寄与した例として、ある介護施設では訪問看護事業所との連携により、重度の利用者への在宅ケアが充実し、入所率の低下を防ぐことに成功しました。また、介護老人保健施設との協力で、リハビリテーションの専門性が向上し、リハビリ効果の高いサービス提供によって、利用者数の増加とともに収益の向上にもつながっています。

利用者の声を反映したサービス改善と満足度向上

利用者からのフィードバックは、介護サービスの質向上に欠かせない要素です。利用者の声を積極的に収集し、サービスの課題やニーズを把握することで、施設運営の改善点を明確にできます。フィードバックは継続的な改善の基礎となり、利用者満足度の向上につながります。

例えば、ある施設では定期的なアンケート調査を通じて利用者の意見を収集し、その結果をもとに食事メニューの改善を行ったところ、利用者の満足度が20%向上し、リピート利用者が増加しました。こうした取り組みは、施設全体の収益性向上の機会を増やします。

まとめ:介護報酬改定をチャンスに変えるために

この記事では「介護報酬改定をチャンスに変えるために」をテーマに、介護報酬改定が施設の収益にどのように影響するかについて解説してきました。まず、介護報酬改定の基本的な仕組みとその重要性について理解しました。次に、施設収益を最大化するための3つの戦略として、サービスの最適化、職員の処遇改善と生産性向上、テクノロジー導入による業務効率化を紹介しました。

介護報酬改定を最大限に活用するには、これらの戦略を実践することが近道となるでしょう。サービスの質を高めつつ効率化を図ることで、利用者満足度を向上させ、施設の収益性を確保することが可能です。また、職員の処遇改善は離職率の低下やモチベーションの向上に繋がり、長期的な人材確保にも寄与します。さらに、最新のテクノロジーを導入することで、業務の効率化とコスト削減を実現し、競争力を高めることができます。

今後も介護報酬改定は継続的に行われるため、長期的な視点での戦略策定と柔軟な対応が求められます。施設運営においては、定期的な見直しと改善を行い、最新の情報を常に取り入れる姿勢が重要です。また、地域連携や利用者の声を反映したサービス改善を通じて、さらなる満足度向上を目指すことが求められます。

介護報酬改定を単なる制度変更として捉えるのではなく、収益最大化とサービス品質向上のための大きなチャンスと位置付けることが成功への鍵です。これからも継続的な努力と戦略的な取り組みを通じて、より良い介護サービスの提供と施設運営の実現を目指しましょう。

改定を活用して事業所の収益を最大化する重要性

今日の急速に変化する介護環境において、事業所の収益を最大化することは、安定した運営とサービスの質の向上に直結します。特に、介護報酬改定が介護保険制度に大きな影響を与えるため、これを適切に活用することが不可欠です。介護報酬の増減は事業所の収益構造や資金繰りに直接的な影響を及ぼすため、その理解と対応は施設管理者にとって優先事項となります。

介護報酬改定は、サービスごとの単価や加算項目の見直しを通じて事業所の収益に大きな変動をもたらします。例えば、処遇改善加算や生産性向上推進体制加算の導入・拡充は、適切に申請・活用することで収益の向上を図ることが可能です。また、介護報酬の構成要素である「単位数」と「単価」のバランスが変わることで、提供するサービスの効率化や質の向上にも寄与します。

介護報酬改定を積極的に活用することで、経営の安定化や職員の処遇改善、さらにはサービスの質向上を実現することができます。具体的には、改定に基づいた事業計画の策定や、効率的な業務プロセスの導入によって、コスト削減と収益増加を同時に達成することが可能となります。これにより、事業所は持続可能な運営を維持し、競争力を高めることができます。

職員の処遇改善と利用者満足度向上が鍵

職員の処遇改善は、介護施設の運営において極めて重要な要素です。適切な給与や福利厚生の提供は、職員のモチベーションを向上させ、業務効率の改善につながります。例えば、安定した収入が保証されることで職員の離職率が低下し、経験豊富なスタッフが長期間にわたって施設に貢献することが可能となります。これにより、サービスの質が向上し、利用者に対するケアの一貫性が保たれます。

さらに、利用者満足度の向上は施設の収益最大化に直結します。満足度の高いサービスは、利用者のリピート利用を促進し、口コミによる新規利用者の増加をもたらします。具体的には、利用者からのポジティブな評価や紹介が増えることで、施設の評判が高まり、安定した利用者基盤の形成が可能となります。また、満足度の向上は利用者の健康状態や生活の質の改善にも寄与し、これが長期的な利用につながるケースも少なくありません。

職員の処遇改善と利用者満足度の向上が相互に影響し合うことで、施設全体の収益性が向上します。例として、職員が高いモチベーションを持って業務に取り組むことで、利用者へのサービス品質が向上し、その結果として利用者満足度が高まります。高い満足度はさらなる利用者獲得につながり、施設の収益を安定的に増加させる要因となります。このように、両者の相乗効果が施設の持続可能な成長を支える鍵となります。

令和9年度改定を見据えた長期的な戦略の必要性

介護報酬改定は、施設運営の持続可能性と競争力を左右する重要な要素です。短期的な対策にとどまらず、長期的な視点で戦略を策定することが、施設の安定的な収益確保とサービス品質の向上に不可欠です。これにより、急速な高齢化や市場の変動にも柔軟に対応できる運営体制を構築することが可能となります。

令和9年度の改定を想定した運営計画を立てるためには、改定内容に関する情報を詳細に分析し、将来的な変化を予測する能力が求められます。たとえば改定により増加する可能性のある事務作業や職員の処遇改善に対応するためのリソース配分、ICTの活用による業務効率化などが挙げられます。これらの要素を組み込んだ計画を策定することで、変動する環境下でも安定したサービス提供が可能となります。

さらに、将来の介護報酬改定や市場の変動に柔軟に対応できる戦略を構築することが求められます。リスクマネジメントの視点を取り入れた戦略的計画を策定することで、予期せぬ事態に対する備えを整えることが可能です。また、地域連携や最新技術の導入を積極的に推進し、サービスの質を高めることで、施設の競争力を強化することが重要です。

長期的な戦略を持つことで、介護報酬改定を単なるコスト増加と捉えるのではなく、成長と発展の機会とすることができます。施設のビジョンと目標を明確にし、それに基づいたアクションプランを実行することで、持続可能な運営と高品質な介護サービスの提供が実現します。