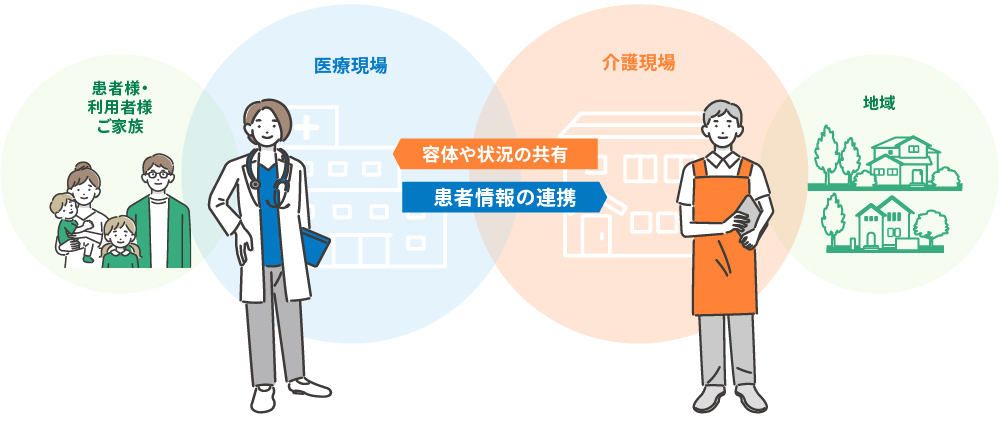

医療と介護の連携強化は、現代の高齢化社会における課題です。シームレスな情報共有を実現することで、患者や利用者に対してより質の高いケアを提供し、地域全体の医療・介護サービスの向上を図ることが可能になります。高齢化の進展に伴い、医療と介護の連携はますます重要性を増しており、その効果的な実現が求められています。 本記事では、「医療・介護連携の強化」をテーマに、読者が実践的な知識と戦略を学べる内容を提供します。現在の医療・介護連携の現状とその重要性を簡潔に概説し、5つの戦略の概要を提示します。これらの戦略を通じて、読者は医療と介護の連携を効果的に強化し、より良いサービス提供を実現するための道筋を理解できるようになるでしょう。

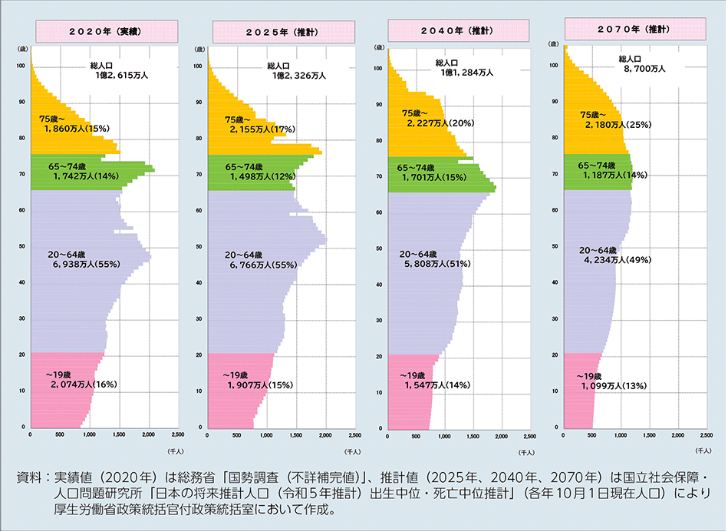

高齢化の進展は、医療および介護分野に大きな影響を与えています。統計資料によると、第2次 ベビーブーム期に生まれた世代が65歳以上となる2040年には、日本の65歳以上の人口は全人口の34.8%を占める見込みです(総務省「統計トピックス No.142 統計からみた我が国の高齢者」2024年9月5日)。このような高齢者人口の増加に伴い、医療サービスや介護施設の需要が飛躍的に増加しています。 そのため慢性疾患の管理や認知症ケアなどの専門的なサービスの提供が求められるようになり、地域ごとのニーズに応じたサービスの多様化が進んでいます。また、高齢単身世帯の増加により、在宅医療や訪問介護の重要性も高まっています。 将来的な課題として、医療・介護人材の不足や介護施設の設備拡充が挙げられます。これに対し、現在は地域包括ケアシステムの構築や医療介護連携システムの導入など、様々な取り組みが進められています。こうした努力によって、高齢化社会における医療・介護の質と効率性が向上することが期待されています。

近年日本では、高齢化の進展とともに高齢単身世帯が急増しています。厚生労働省によると、2025年時点で65歳以上の単身世帯は人口のうち14.2%に上り、2050年には20.6%に達するとされています(厚生労働省「我が国の人口について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21481.html)。この増加の背景には、核家族化の進行や都市部への高齢者の移住、配偶者の死亡などが挙げられます。 高齢単身世帯の増加は、医療・介護のニーズを一層多様化・複雑化させ、以下のような課題を突きつけています。 ・24時間体制の介護サービスの必要性:高齢者が一人暮らしを続ける場合、昼夜を問わず介護支援が求められることが増えています。 ・緊急時の対応体制の強化:急な体調不良や事故発生時に迅速に対応できるシステムの構築が必要です。 ・社会的孤立の防止:一人暮らしの高齢者は孤独感を抱えやすく、メンタルヘルスの問題が増加しています。 これらの複合的なニーズに対応するため、現在以下のような取り組みが行われていますが、まだ万全の状況とは言えません。 ・地域包括ケアシステムの導入:医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体となったサービス提供体制を整備しています。しかし、地域ごとのリソース不足や連携の不十分さが課題となっています。 ・テクノロジーの活用:見守りシステムや遠隔医療の導入が進められていますが、高齢者自身のITリテラシーの低さや初期投資のコストが障壁となっています。 ・ボランティアや地域ネットワークの強化:地域コミュニティによる支援活動が活発化していますが、人材の確保と継続的な支援体制の整備が求められています。 東京都内のある地域では、高齢単身世帯を対象とした「見守りネットワーク」が構築され、ボランティアが定期的に訪問することで孤立の防止に寄与しています。しかし、この取り組みはボランティアの確保が難しく、持続的な運営が課題となっています。 高齢単身世帯の増加に伴う複合的なニーズに対応するためには、医療・介護サービスの質と提供範囲の拡充、地域社会全体での支援体制の強化、そして技術革新と人材育成が求められます。これらの取り組みを総合的に進めることで、高齢者が安心して暮らせる社会が実現します。

日本の医療保険制度と介護保険制度は、国民全員が必要な医療サービスと介護サービスを受けられるように設計された社会保障制度です。医療保険制度は、病気やけがをした際に医療費の一部を保険でカバーし、介護保険制度は高齢者や要介護者が必要とする介護サービスを提供する仕組みとなっています。これらの制度は、全ての国民が公平に医療・介護サービスを利用できるようにするために、保険料の徴収と国や地方自治体からの補助金によって支えられています。 しかし、急速な高齢化の進行により、これらの保険制度は持続可能性に関する大きな課題に直面しています。すなわち高齢者人口の増加に伴い、医療費や介護費用の総額が増加し、現行の保険料収入や公的資金だけではこれらの負担を賄うことが難しくなっています。また、少子化による若年層の減少は、保険料を支える労働人口の減少を招き、制度の財政を圧迫しています。さらに、医療技術の進歩やライフスタイルの変化により、医療・介護サービスの需要が多様化・高度化する中で、現行制度では柔軟に対応しきれない部分も見受けられます。 これらの課題を克服し、医療保険制度と介護保険制度の持続可能性を確保するためには、包括的な制度改革が必要です。たとえば以下のような取り組みが考えられます。

・保険料の見直しと負担の公平化:所得に応じた保険料の適正化や、保険料負担の再分配を進めることで、制度の財政基盤を強化します。

・給付サービスの効率化:無駄な支出を削減し、必要なサービスに資源を集中させることで、サービスの質を維持・向上させます。

・予防医療の推進:健康維持や疾病予防に重点を置いた施策を強化することで、長期的な医療・介護費用の増加を抑制します。

・テクノロジーの活用:電子健康記録や遠隔医療などの先端技術を導入し、業務の効率化とサービスの質向上を図ります。

・地域包括ケアシステムの強化:医療と介護の連携を深め、地域全体で支える体制を整えることで、利用者にとって使いやすいサービス提供を実現します。

これらの改革を進めるためには、政府、医療機関、介護施設、そして地域コミュニティが一体となって協力し、強固な医療・介護体制の構築に向けた戦略を練ることが求められます。政策的な視点を取り入れた総合的なアプローチによって、将来にわたって安定した医療・介護サービスを提供できる社会を目指すことが重要です。

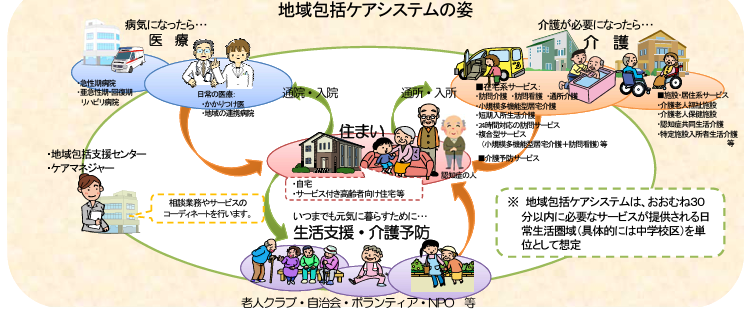

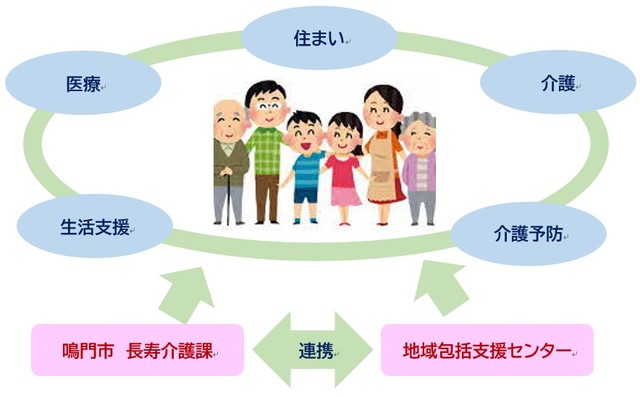

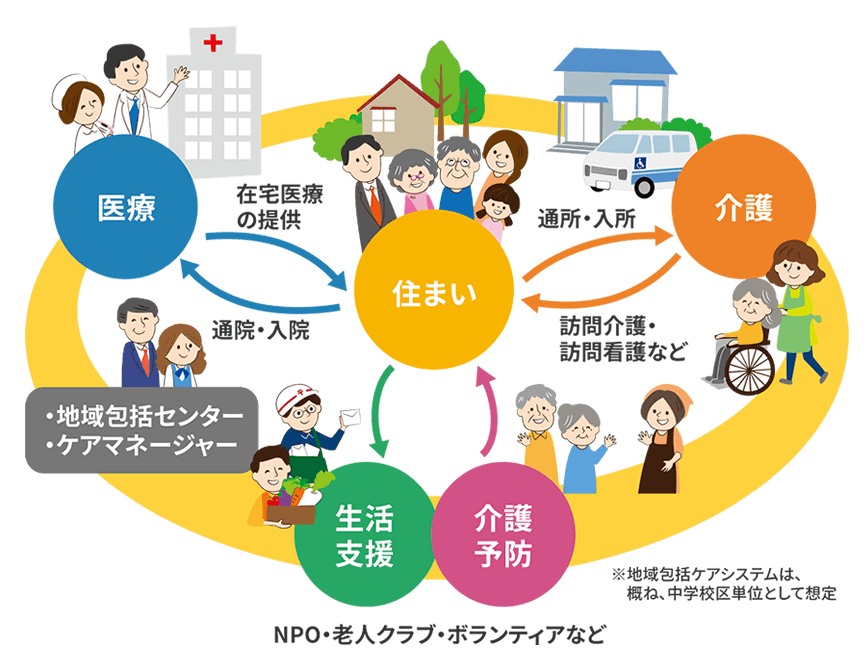

地域包括ケアシステムは、高齢化が進展する現代社会において、医療、介護、予防、住まい、生活支援を一体的かつ包括的に提供する仕組みです。このシステムにより、地域全体での医療・介護提供体制が強化され、患者や利用者が安心して暮らせる環境が整います。このセクションでは、地域包括ケアシステムの基本概念、重要性、役割について解説します。

地域包括ケアシステムの役割は、高齢化が進展する地域社会において、医療、介護、予防、住まい、生活支援を一体的かつ効率的に提供することです。このシステムが登場した背景には、2040年までに75歳以上の高齢者人口が急増し、それに伴って医療および介護サービスの需要が大幅に増加するという予測があります。地域住民が安心して暮らせる環境を整備するため、地域全体で支える包括的なケア体制の構築が求められています。 2040年問題とは、2040年に高齢者人口がピークに達し、医療・介護サービスの需要が最大化する一方で、労働力人口の減少によってサービス提供が困難になると予測される問題を指します。この問題は、地域包括ケアシステムの構築と密接に関連しており、効果的な連携体制の整備が急務となっています。適切なシステム構築により、限られたリソースを最大限に活用し、高齢者一人ひとりに対して質の高いサービスを提供することを目指さなければなりません。 地域包括ケアシステムの目標達成に向けたステップとして、システム導入のための基盤整備が挙げられます。これには、医療機関と介護施設間の情報共有システムの構築や、地域住民へのサービス提供体制の強化が含まれます。人材育成と教育を通じて、医療・介護従事者のスキル向上を図ります。地域ごとの実情に応じた柔軟な運用と継続的な資金調達の仕組みを確立することで、システムの運営を安定化させることが課題となります。こうした課題に対する対策を講じることで、地域包括ケアシステムの円滑な構築と運用が実現されるでしょう。

地域医療介護総合確保基金は、地域包括ケアシステムを支援するために設立された基金です。この基金の主な目的は、地域における医療と介護の連携強化を図るための資金を提供することにあります。主な式年所の対象として、病床の機能分化や連携の促進、在宅医療・介護サービスの拡充など、地域の医療・介護ニーズに対応するさまざまな取り組みが挙げられます。 関西エリアのある市では地域医療介護総合確保基金を活用し、高齢者向け在宅医療サービスの拡充を実現しました。この取り組みにより、医療機関と介護施設との連携が強化され、患者・利用者に対するシームレスなサービス提供が可能となりました。さらに、病床の機能分化を進めることで、急性期医療と慢性期医療のバランスが向上し、地域包括ケアシステム全体の質が向上しました。 基金を有効活用するための戦略として、以下のポイントが挙げられます。

・ニーズに基づいた資金配分: 地域ごとの医療・介護ニーズを正確に把握し、適切な分野に資金を配分することで効果的な支援を実現します。

・継続的なモニタリングと評価: 支援事業の進捗状況を定期的にモニタリングし、成果を評価することで、資金の効果的な使用を確保します。

・関係機関との連携強化: 医療機関、介護施設、自治体など関係各所と連携し、共同でプロジェクトを推進することで、地域全体の医療・介護体制の強化を図ります。

これらの戦略を通じて、地域医療介護総合確保基金は地域包括ケアシステムの永続的な発展に大きく貢献し、高齢化社会における医療・介護の質向上を支援しています。

地域ごとの実情に応じた医療・介護提供体制の確保は、高齢化が急速に進む現代社会において欠かせない課題です。各地域にはそれぞれ異なる特性やニーズが存在し、それに基づいた柔軟なサービス提供が求められます。例えば、都市部には医療機関や介護施設が集中している一方で、地方では医療資源が限られているケースが多く見受けられます。 柔軟なサービス提供体制の例として、都市部では多職種が連携する「地域包括ケアシステム」の導入が進んでいます。このシステムでは、医師、看護師、介護福祉士などがチームを組み、患者・利用者一人ひとりに対して包括的なケアプランを作成・実施します。一方、地方では移動医療や在宅介護を支援するためのモバイルクリニックや地元コミュニティを活用した支援ネットワークの構築が行われています。 地域間での差異を考慮し、安定したサービス提供体制を構築するには、各地域の課題を特定し、それに応じた対策を講じることが必要です。例えば、医療資源が不足している地域では、遠隔医療の導入や地域住民による健康管理プログラムの充実が有効な対策となります。また、介護従事者の不足が深刻な地域では、職業訓練の強化や介護ロボットの導入など、労働力の補完策を検討する必要があります。 ある地方自治体では地域医療介護総合確保基金を活用し、医療施設と介護施設の連携強化を図るプロジェクトを推進しています。このプロジェクトでは、情報共有システムの導入や定期的な連携会議の開催を通じて、医療と介護の連携を深めています。その結果、地域全体の医療・介護サービスの質が向上したという成果が報告されています。 地域ごとの実情に応じた医療・介護提供体制の確保は、安心して暮らせる地域社会に欠かせない条件です。各地域が抱える課題を的確に把握し、適切な対策を講じることで、すべての住民が質の高い医療・介護サービスを受けられる環境を整えることが求められます。

医療介護連携システムの導入は、医療機関と介護施設間での効率的な情報共有を実現し、両者の連携を強化するための鍵となります。このシステムにより、患者や利用者の情報がリアルタイムで共有されることで、ケアの質の向上や迅速な対応が可能となります。 本セクションでは、医療介護連携システムがどのように情報共有を効率化し、医療・介護のコラボレーションを強化するかについて解説します。また、システム導入によるメリットとして業務効率化やヒューマンエラー防止などを挙げ、利用者や医療・介護関係者にとっての利点を事例を交えて紹介します。

医療介護連携システムは、医療機関と介護施設における患者情報の統合、連絡機能、スケジュール管理などで、シームレスな情報共有を実現します。これにより、医療と介護の連携が強化され、双方での業務効率化やサービスの質向上が期待できます。 医療介護連携システムが提供する機能とそれぞれのメリットについて、詳しく解説します。

医療介護連携システムを活用することで、患者や利用者の情報を一元的に統合し、医療機関と介護施設間でスムーズに共有することが可能になります。電子カルテや利用者データベースを連携させることで、医師や介護スタッフがリアルタイムで必要な情報にアクセスでき、迅速かつ的確なケアの提供が実現します。例えば、ある地域の医療機関と介護施設が情報を共有することで、患者の病歴や服薬情報を正確に把握し、検査の重複や誤った薬の投与を回避したケースが好事例として挙げられます。 情報共有は医療・介護の質向上に大きく寄与します。統合された情報に基づいてケアプランを作成することで、パーソナライズされたサービス提供が可能となり、利用者の満足度や治療効果の向上につながります。ただし留意点として、情報セキュリティおよびプライバシー保護には細心の注意を払う必要があります。システム導入にあたっては、データ暗号化やアクセス権限の厳格な管理、定期的なセキュリティ監査を実施することで、個人情報の漏洩リスクを最小限に抑える対策が求められます。

医療介護連携システムの導入は、業務効率化とヒューマンエラーの防止に大きく寄与します。例えば、電子カルテの導入により患者情報の共有が迅速かつ正確に行われ、各担当者が同一の情報をリアルタイムで確認できるようになります。これにより、情報入力の重複や漏れが防止され、業務の無駄が削減されます。 さらに、システムによる自動化機能は、人為的なミスを大幅に減少させます。薬の投与タイミングや用量がシステムによって管理されることで、誤投与のリスクが低減され、患者の安全性が向上します。また、スケジュール管理機能により、医療・介護スタッフの業務負担が軽減され、チーム全体の生産性が向上します。 これらの業務効率化とヒューマンエラー防止の効果は、全体的なサービス品質の向上につながります。効率的な業務プロセスは、より迅速で的確なケアの提供を可能にし、患者・利用者満足度の向上に直結します。また、エラーの減少は、医療・介護現場の信頼性を高め、組織全体の評価向上にも寄与します。

医療介護連携システムは、患者に対する治療やサポートの質を大幅に向上させます。患者情報の統合管理により、医師や介護スタッフがリアルタイムで必要な情報にアクセスできるため、迅速で的確な対応が可能となります。例えば、患者の病歴や服薬情報が一元化されることで、検査やケアの重複防止につながり、よりパーソナライズされたケアが提供されます。 さらに、地域全体の医療連携が強化されることで、多職種間のコミュニケーションが円滑化し、チーム医療の実現が促されます。関西エリアのある市では、各区に設置された「在宅医療・介護連携相談支援室」が中心となり、医療機関と介護施設間での情報共有や協力体制の構築を進めています。これによって患者・利用者が必要とするサービスを、地域全体で総合的に提供できるようになっています。 システム導入によるメリットとして、治療の質の向上や患者満足度の向上が挙げられます。実際にシステムを導入した医療機関では、患者の転院時や介護施設への移行時における情報伝達が正確になり、スムーズなケアプランの作成が可能となっています。また、データ分析を通じて地域全体の医療資源の最適化が図られ、無駄のない効果的な医療サービスの提供が実現しています。

医療介護連携システムの導入には、さまざまな課題が存在します。主な課題とそれに対する効果的な対策についてご紹介します。

1. システム導入に伴うコスト、時間、労力 医療介護連携システムの導入には、高額な初期費用や継続的な運用コストがかかります。また、システムの設定やカスタマイズ、スタッフの教育などに多くの時間と労力が必要です。

2. 個人情報漏洩リスクへの対応策やセキュリティ強化の方法 患者・利用者の個人情報を扱うため、情報漏洩のリスクを最小限に抑えるための厳重なセキュリティ対策が求められます。基本的な対策として、データの暗号化、アクセス権限の管理、定期的なセキュリティ監査の実施などが必要です。

3. システム選定時に考慮すべき費用、操作性、機能のポイント システム選定においては、導入コストだけでなく、操作性や機能を含めて総合的に評価することが重要です。具体的なポイントとしては、ユーザーフレンドリーなインターフェース、データ連携のリアルタイム性、拡張性などが挙げられます。

これらの課題に対処するための対策やベストプラクティスは以下のとおりです。

・コスト管理:クラウドベースのソリューションを活用することで、初期投資を抑え、運用コストの最適化を図る。

・効果的なプロジェクト管理:導入プロジェクトに専任のチームを配置し、計画的かつ段階的な展開を実施する。

・セキュリティ対策の強化:最新のセキュリティ技術を導入し、従業員向けのセキュリティトレーニングを実施する。

・システム選定時の比較検討:複数のベンダーから提案を受け、その中で自組織に最適なシステムを選定する。

医療介護連携システムの導入には、初期費用と運用コストが発生します。初期費用には、システムの購入価格、ハードウェアの設置費用、スタッフのトレーニング費用などが含まれます。ある医療機関ではシステム導入に約600万円の初期投資が必要となりました。さらに運用コストとして、ソフトウェアのライセンス料、定期的なメンテナンス費用、及びサポートサービスの費用が継続的に発生します。 システム導入から実際の運用開始までには、通常6ヶ月から1年の準備期間が必要です。この期間中には、システムの選定、導入計画の策定、インフラの整備、スタッフへの教育、試験運用とフィードバックの収集が含まれます。複数の部門や施設間での連携が求められるため、プロジェクト管理や部門間コミュニケーションが必要となります。 導入に際しては、コスト対効果の分析が重要です。初期投資や運用費用に対して、業務の効率化やエラーの削減、患者ケアの質向上といった効果をそれぞれ評価する必要があります。一般的にはシステム導入による業務プロセスの最適化が中長期的なコスト削減に繋がり、適切な情報共有の促進によって患者満足度の向上やサービス提供の質が向上し、初期投資を超える投資価値が実現したケースが多く報告されています。

医療介護連携システムでは、患者や利用者の個人情報、医療記録、介護サービスの利用状況などが取り扱われます。これらの情報は、適切なケアの提供やサービスの質向上に欠かせないデータです。 しかし、個人情報の取り扱いには常に漏洩リスクが伴います。リスクの例としては、システムの脆弱性を突いた外部からの不正アクセスや、内部関係者によるデータの不正持ち出しなどが挙げられます。これらの情報漏洩は、患者・利用者からの信頼失墜や法的問題を引き起こす可能性があります。 こうしたリスクを最小限に抑えるためには、以下の対策が有効です。

・暗号化:データを暗号化することで、不正アクセスによる情報漏洩を防ぎます。

・アクセス制限:必要な権限を持つユーザーのみが情報にアクセスできるようにします。

・定期的なセキュリティ監査:システムの脆弱性を定期的にチェックし、改善を図ります。

医療介護連携システムの選定においては、費用、操作性、機能の各要素を総合的に比較検討する必要があります。それぞれの要素や最適なシステム選定のためのガイドラインについて解説します。

1. システムの費用構造の比較

医療介護連携システムの費用は、初期導入費用、月額利用料、追加費用など多岐にわたります。以下の表は、いくつかの製品における費用例を列挙したものです。

費用を比較する際には、初期導入費用だけでなく、長期的な運用コストや追加機能にかかる費用も考慮する必要があります。

2. 操作性とユーザーインターフェースの評価

システムの操作性は、導入後のスムーズな運用に直結します。以下のポイントを基に評価を行います。

・直感的な操作性: ユーザーが容易にシステムを操作できるか。

・カスタマイズ性: 施設や組織のニーズに合わせてインターフェースをカスタマイズできるか。

・サポート体制: 操作方法に関するサポートが充実しているか。 操作性に優れたシステムは、導入時の学習コストを低減し、利用者の満足度を高める効果があります。

3. 必要な機能の有無と充実度の比較

医療介護連携システムに求められる主要な機能は以下の通りです。各システムがこれらの機能をどの程度充実させているかを比較検討します。

・データ共有: 患者情報やケアプランをリアルタイムで共有できるか。

・スケジュール管理: 医療・介護スタッフのスケジュール調整が容易に行えるか。

・リマインダー機能: 重要なタスクや予定を自動で通知する機能が備わっているか。

これらの機能が充実しているシステムは、医療と介護の連携を効果的に支援し、業務の効率化を促進します。

【最適なシステム選定のためのガイドライン】

・ニーズの明確化: 施設や連携先のニーズを洗い出し、優先順位を設定します。

・費用対効果の分析: 初期費用と運用コストを比較し、長期的なコストパフォーマンスを評価します。

・操作性とユーザーエクスペリエンスの確認: 実際に操作してみて、使いやすさやカスタマイズ性を確認します。

・機能の充実度と拡張性: 必要な機能が揃っているか、将来的な拡張性があるかを検討します。

・サポートとトレーニング: 導入後のサポート体制やトレーニングプログラムが充実しているかを確認します。

これらのガイドラインに基づき、各システムを総合的に評価することで、最適な医療介護連携システムを選定しましょう。

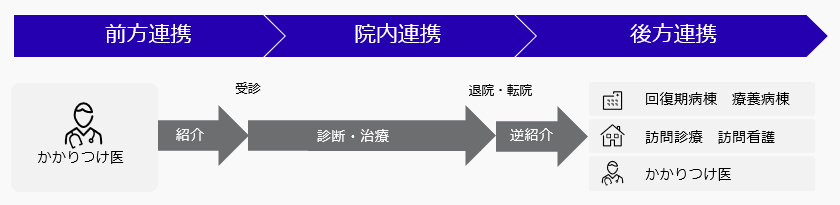

在宅医療・介護連携推進事業は、地域における医療と介護の連携強化を目的とした重要な取り組みです。この事業は、市区町村が主体となって実施されており、医療機関と介護施設間の情報共有や連携体制の構築を支援しています。 事業内容には、医療介護連携支援センターの設置や在宅医療連携拠点の運営が含まれ、地域全体でのサービス提供が効率化されています。これらの事業を活用することで、医療・介護連携の質と効率の向上が期待され、多くの成功事例が報告されています。

在宅医療・介護連携推進事業は、地域における医療と介護の連携を強化し、高齢者が安心して在宅で生活できる環境を整えることを目的としています。この事業は、医療機関と介護施設が効率的に情報を共有し、シームレスなケアを提供するための基盤を構築することで、質の高いサービスの提供を目指しています。 事業内容には、医療介護連携システムの導入支援や、多職種連携体制の整備、地域包括ケアシステムとの連携強化など、様々な支援が含まれ、患者や利用者のニーズに応じた柔軟で包括的なケアプランの作成など、地域全体で医療・介護リソースの最適化が図られます。 本事業は多くの成果を上げている一方、導入コストや運用の複雑さといった課題にも直面しています。これらの課題も今後は徐々に克服され、安定した医療・介護体制の確立に向けて、さらなる革新を展望できるでしょう。

各市区町村が主体となって地域における在宅医療・介護の連携を強化するために実施している事業は、多岐にわたります。例えば、地域包括支援センターの設置や、高齢者向けの訪問介護サービスの充実など、地域住民のニーズに応じた取り組みが行われています。 これらの事業は、在宅での医療・介護サービスの質の向上に寄与するだけでなく、地域内の医療機関と介護施設との情報共有や連携を促進することで、利用者が一貫したケアを受けられる環境を整えることを目的としています。さらに、地域ごとの特性や課題に応じてカスタマイズされたサービスを提供することにより、効率的・効果的な支援体制の確立を目指しています。 事業のゴールとしては、地域全体での医療・介護リソースの最適化や、住民が安心して在宅ケアを受けられる体制の構築が挙げられます。また、医療と介護のサービス提供における連携の強化、サービスの質の向上、そして地域住民の健康維持と生活の質の向上などが、達成すべき目標と考えられます。

在宅医療・介護連携推進事業では、医療機関と介護施設が効果的に連携し、地域包括ケアシステムを支えるために、以下の8つの事業項目が設定されています。

・情報共有システムの導入

医療機関と介護施設間での患者情報の統合とリアルタイムな共有を実現するためのシステムを導入します。これにより、患者の状態や治療方針が共有され、ケアの質が向上します。例えば、電子カルテの統一プラットフォームを採用し、双方がアクセス可能なデータベースを構築することで、情報の一元管理と迅速な共有が可能となります。

・多職種連携トレーニングプログラム

医師、看護師、介護職員など、異なる職種間での連携を強化するための教育・訓練プログラムを実施します。定期的なワークショップやシミュレーションを通じて、コミュニケーションスキルや協働の方法を習得し、実際の現場での連携を円滑にします。大阪市では、定期的な多職種カンファレンスを開催し、実践的な連携方法を学ぶ機会を提供しています。

・統合ケアプランの策定

患者一人ひとりに合わせた包括的なケアプランを作成し、医療と介護のサービスを統合的に提供します。これにより、患者のニーズに応じた最適なケアが実現され、サービスの重複や不足を防ぎます。具体的には、定期的なケアプランミーティングを開催し、最新の患者情報を基にプランを更新します。

・遠隔医療の導入

遠隔医療技術を活用して、医療機関との連携を強化します。これにより、介護施設に常駐する医師の負担を軽減しつつ、迅速な医療対応が可能となります。例えば、ビデオ会議システムを通じた定期的な診察や、緊急時の迅速な相談体制を構築します。

・リソースの最適化と共有

地域内の医療・介護リソースを最適に配分し、効率的な運用を実現します。これには、病床の機能分化や介護施設との連携によるリソース共有が含まれます。ある地域では、余剰病床を介護施設と共有することで、急増する患者対応に柔軟に対応しています。

・患者中心のケアプログラム

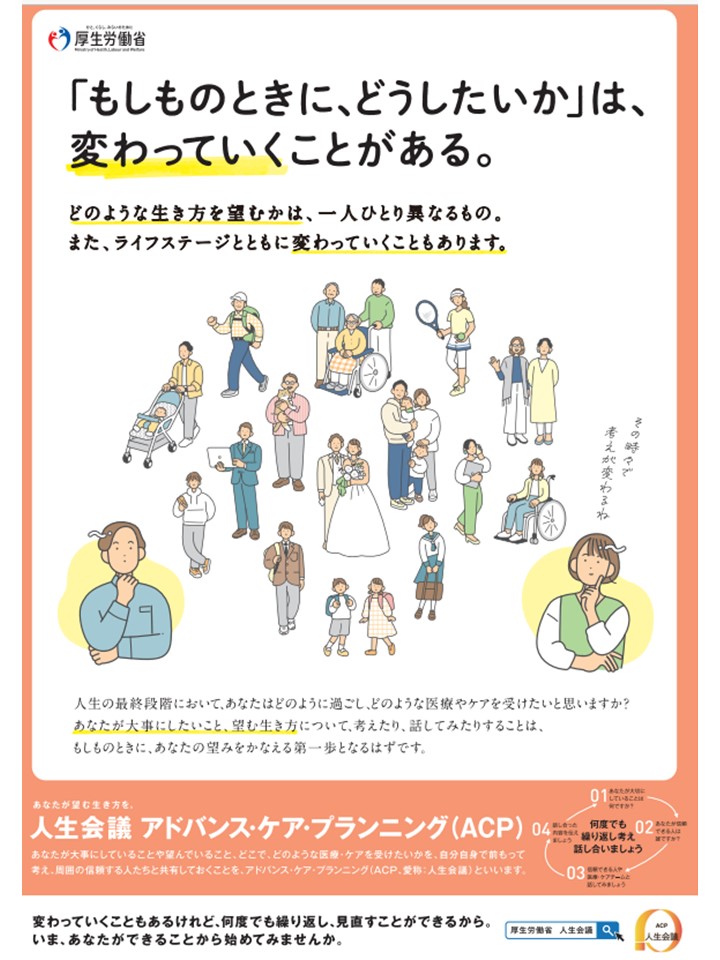

患者・利用者の意向を尊重したケアプログラムを導入し、個別ニーズに対応します。これにより、患者満足度の向上とケアの質の向上が期待されます。具体例として、患者自身が参加する人生会議(ACP)を定期的に実施し、将来のケアプランについての意思決定を支援します。

・品質改善イニシアチブ

医療・介護サービスの質を継続的に向上させるための品質改善プログラムを実施します。定期的な評価とフィードバックを通じて、サービスの改善点を特定し対策を講じます。例えば、介護施設での定期的なサービス評価会議を開催し、改善点を共有・実施しています。

・連携支援センターの活用

医療介護連携支援センターを設置し、連携に関する相談や支援を提供します。これにより、医療機関と介護施設間の連携に関する課題解決を促進し、スムーズな協力体制を構築します。実際に、大阪市では「在宅医療・介護連携相談支援室」を設置し、地域全体での連携強化を図っています。

これらの事業項目を通じて、在宅医療と介護の連携が強化され、地域包括ケアシステムの実現に向けた基盤が整備されます。各項目は相互に補完し合い、安定した医療・介護体制の構築に寄与しています。

在宅医療・介護連携推進事業と地域包括ケアシステムは、地域住民が必要な医療や介護サービスを一貫して受けられるように連携を強化し、医療機関と介護施設間での情報共有を円滑にするためのシステム導入や、定期的な連絡会議の実施などを通じて、サービスの統合を図っています。また、地域包括ケアシステム内での各種支援サービスとの連動を深めることで、患者や利用者に対する総合的なケアの提供を実現しています。 連携強化によって期待される効果として、ケアの質の向上や業務効率の改善が挙げられます。患者情報の迅速な共有により、医療と介護の連携がスムーズになり、サービスの重複回避やサービス提供タイミングの最適化につながります。また、地域全体のリソースの適切な配分により、住民サービスが迅速・的確に提供されるようになり、地域社会全体の生活の質が向上します。 この連携を推進するための施策としては、情報共有プラットフォームの導入や、多職種連携のためのカンファレンス開催が挙げられます。また、医療・介護関係者の研修や教育プログラムを充実させることで、各職種間のコミュニケーションを促進し、連携を円滑に進める基盤を整えています。さらに、地域ごとのニーズに応じたカスタマイズされたケアプランの作成や、地域包括ケアシステムを支える人材育成にも力を入れることで、総合的な医療・介護連携体制の実現を目指しています。

大阪市は、在宅医療・介護連携推進事業において、地域全体での医療・介護サービスの連携強化を目指して取り組んでいます。各区に「高齢者等在宅医療・介護の連携に関する相談支援室」を設置し、24区全てに「在宅医療・介護連携相談支援室」と「在宅医療連携拠点」を設けることで、多職種間の連携体制を確立しています。 これらの取り組みの目的は、高齢化が進む地域社会において、シームレスな医療・介護サービスの提供を実現することです。背景には、医療と介護の情報共有不足によるサービスの重複や漏れが挙げられ、これを解消するためにな連携方法や情報システムの導入が進められています。施策として、定期的な多職種カンファレンスの開催や、電子カルテの共有システムの導入などが含まれています。 これらの取り組みによって、医療・介護サービスの質の向上や利用者満足度の向上などの成果が見られる一方、システム導入に伴う初期コストや運用のための人材確保が課題として挙げられます。大阪市の成功事例は、他の地域においても参考となるものであり、地域特性に応じたカスタマイズを行うことで、広く応用可能なモデルとして期待されています。

大阪市の高齢者等在宅医療・介護連携相談支援室は、地域における在宅医療と介護サービスの円滑な連携を支援するために設置されました。この支援室の主な役割と目的は、高齢者が在宅で安全かつ快適に生活できるよう、医療機関と介護施設との情報共有を促進し、サービスの質向上を図ることにあります。 主な活動内容として、高齢者やその家族からの相談を受け付け、適切な医療・介護サービスの調整や紹介、医療機関や介護事業者との連携を強化するための定期的なミーティングや研修、関係者間のコミュニケーションサポート、最新の医療・介護情報の提供、地域ニーズに基づくサービス計画の策定支援などを行っています。 この相談支援室の設置により、地域全体での医療・介護連携が一層強化され、高齢者が安心して在宅で生活できる環境が整備されます。例えば大阪市では24区全てに「在宅医療連携拠点」が設置され、多職種連携の体制構築を目指しています。この取り組みは、他地域でも応用可能であり、安定した医療・介護体制の構築に大きく役立っています。

大阪市の在宅医療連携拠点は、在宅医療と介護の連携を強化するために設置された施設であり、患者の情報共有や多職種間の連携を円滑に進める役割を担っています。これにより、患者一人ひとりに対してシームレスなケア提供が可能となり、医療と介護の両面から質の高いサービスを提供します。 多職種連携体制の構築は、医師、看護師、介護士、社会福祉士などの多様な職種が協力し合うことで実現します。各職種が専門知識を持ち寄ることで、患者のニーズに総合的に対応することができ、チーム医療の質が向上します。協力体制を整えることで、情報共有の円滑化やケアプランの一貫性が確保されます。 在宅医療連携拠点では定期的な多職種カンファレンスが開催され、患者の状態やケアプランについて議論が行われます。また、電子カルテの共有やリモート会議システムの導入により、迅速な情報共有が可能となっています。こうして緊急時における迅速な対応や、長期的なケアの質向上が実現されています。

大阪市では「高齢者等在宅医療・介護の連携に関する相談支援室」を各区に設置し、24区全てに「在宅医療・介護連携相談支援室」と「在宅医療連携拠点」を設置することで、多職種間の効果的な連携体制を確立しました。 成功の要因として、まず第一に、各支援室が地域のニーズに即した柔軟なサービス提供を行ったことが挙げられます。たとえば医師、看護師、介護福祉士など多職種が定期的に連携会議を開催し、患者・利用者の状況に応じたケアプランを共同で策定しました。第二に、情報共有のための医療介護連携システムを導入し、リアルタイムでの情報交換を可能にしたことも成功の大きな要因です。これにより、ケアの質が向上し、対応の漏れや重複を防止することができました。 この成功事例から他の地域でも応用可能な試みとして、まず地域ごとの特性やニーズを詳細に把握し、それに基づいた支援体制を構築することが挙げられます。また、多職種間のコミュニケーションを円滑にするための定期的な連携会議や共有システムの導入も効果的です。さらに、地域全体で医療・介護リソースを最適化するための継続的な努力と改善が、長期に安定した連携体制の鍵となります。

医療・介護関係者間の連携強化は、地域包括ケアシステムの成功に欠かせない要素です。連携を深めることで、患者や利用者に対してより質の高い、統合的なサービスを提供することが可能となります。本セクションでは、連携を効果的に強化するための戦略について解説します。

医療機関と介護施設間の情報共有は、患者・利用者に対するケアの質を向上させるために極めて重要です。効果的な情報共有の仕組みを構築することで、医療と介護の連携が円滑になり、迅速かつ的確な支援が可能となります。 情報共有を促すためには、電子カルテや連携プラットフォームといったツールの導入が欠かせません。これらのツールを活用することで、リアルタイムな情報交換が実現し、医療・介護関係者間の連携が強化されます。また、効果的な情報共有を実現するためには、運用ルールの策定やスタッフの教育も重要なポイントとなります。

医療機関と介護施設が情報連携を行うことは、双方に多くのメリットをもたらします。連携により患者や利用者の情報が一元管理されるため、ケアの質の向上や効率的なサービス提供が可能となります。例えば、患者の病歴や現在の治療状況、介護のニーズがリアルタイムで共有されることで、医療と介護の現場がシームレスに連携し、適切な対応が迅速に行われます。 さらに、情報連携は患者や利用者にとっても大きな利点があります。例として、医療機関からの転院や介護施設への移行時に正確な医療情報が共有されることで、適切なケアが継続され、検査や治療の漏れ・重複を防ぐことができます。これにより、患者の安心感が高まり、全体的な満足度の向上につながります。 効果的な情報連携を実現するためには、医療介護連携システムの導入が不可欠です。このシステムは、患者情報の統合管理、連絡機能、スケジュール管理など多岐にわたる機能を備えており、データ共有の効率化や服薬管理の精度向上に寄与します。具体的なツールとしては、電子カルテやクラウドベースの連携プラットフォームが挙げられ、これらを活用することで、医療機関と介護施設間の情報のリアルタイム連携が可能となります。

医療介護連携支援センターは、医療機関と介護施設間の効果的な連携を支援するために設立された専門機関です。このセンターの主な目的は、患者や利用者に対して質の高いシームレスなケアを提供することにあります。医療と介護の分野がスムーズに連携することで、サービスの質向上と業務の効率化を図ります。 センターが提供する支援内容やサービスには以下のものがあります。 ・医療・介護間の情報共有システムの導入支援 ・多職種連携のための研修やワークショップの開催 ・連携プロセスのコンサルティングサービス ・緊急時の連絡体制の構築サポート ・最新の医療介護連携に関する情報提供 これらのサービスを活用することで、以下のようなメリットが得られます。 ・業務の効率化と時間の節約 ・ヒューマンエラーの減少 ・患者・利用者への適切な治療およびサポートの提供 ・地域全体の医療・介護リソースの最適化 医療介護連携支援センターとの連携方法は以下の通りです。 ・センターへ問い合わせを行い、ニーズを伝える ・専門スタッフと連携プランを策定 ・必要なシステムやツールの導入を進める ・スタッフへの研修を実施し、連携体制を確立する ・定期的な評価と改善を行い、な連携を維持する 医療介護連携支援センターを活用することで、医療機関と介護施設が一体となり、患者・利用者に対するケアの質を大幅に向上させることが可能です。そして、現代の高齢化社会における医療・介護の課題を効果的に解決する一助となります。

医療介護連携システムのスケジュール管理機能は、医療機関と介護施設間の連携を円滑にするのに便利なツールです。この機能により、双方の診療やケア計画が一元管理され、患者や利用者のスケジュールがリアルタイムで共有されます。例えば、患者の診察予約やリハビリのスケジュールが自動で調整されることで、無駄な待ち時間が削減できます。また、緊急時の対応や突発的なスケジュール変更にも迅速に対処できるため、医療・介護の連携が強化され、全体的なサービス品質の向上につながります。 服薬管理機能は、患者や利用者が正確かつ適切な薬物治療を受けられるようサポートする機能です。この機能では、患者の処方薬情報が医療機関と介護施設間で共有され、重複投薬や薬剤相互作用のリスクが回避されます。さらに電子カルテと連携して薬の飲み忘れを防止するリマインダー機能や、薬剤師による定期的なレビュー機能なども利用できるため、患者の健康状態を継続的にモニタリングし、必要に応じて治療計画を調整することが可能になります。 これらの機能は医療ケアにおいて、大変役立ちます。例えば、スケジュール管理機能により、医療スタッフと介護スタッフが同一のタイムライン上で活動できるため、患者の体調変化にも迅速に対応できます。また、服薬管理機能で薬の管理を徹底することで、患者の安全性を高め、治療効果の最大化を図れます。これらの機能を活用することによる、患者の転倒リスクの低減や再入院率の低下といった成果も報告されています。医療・介護連携システムは患者中心のケアを実現し、地域全体の医療・介護サービスの質向上に貢献しています。

多職種間の連携は、医療と介護の質を向上させるために欠かせない要素です。医師、介護従事者、その他関連職種が効果的に連携することで、患者・利用者に対して統合的なケアを提供することが可能になります。本節では、多職種連携の重要性や推進するための方法・ツール、そして連携が実現した際の効果や成功事例について紹介します。

医療・介護の現場では、医師、介護従事者、および介護関係者がそれぞれの役割を明確に分担し、効果的な連携を実現することが重要です。 医師は、患者の診断や治療計画の立案、医療的なケアの提供を主担当とし、医学的な専門知識を基にケアの方向性を示します。一方、介護従事者は、日常生活の支援やリハビリテーション、患者の心理的サポートを行い、医師の指示に基づいたケアを提供します。介護関係者は、ケアプランの調整や家族との連絡、施設運営の管理など、ケア全体のコーディネートを担います。 これらの職種間で効果的なコミュニケーション方法を確立するために、カンファレンスの実施や情報共有システムの活用が推奨されます。例えば、電子カルテを通じた情報共有や、週次のミーティングでのケーススタディの共有などが有効です。 協力体制を強化するためには、役割ごとの専門性を活かした業務分担や、チーム全体での目標設定などを通じて、各職種が互いの役割と責任を理解し、尊重し合うことが重要です。 ある医療施設では、医師が治療方針を決定し、介護従事者が日常的なケアを担当、介護関係者が全体の管理を行うことで、迅速かつ効果的なサービス提供が実現されています。このような明確な役割分担と連携体制は、患者の満足度向上やケアの質の向上に大きく寄与します。

人生会議(Advance Care Planning、ACP)は、患者や利用者が将来の医療や介護に関する意思決定を行うための支援プロセスです。ACPの主な目的は、本人の希望や価値観を明確にし、それを基に適切なケアプランを策定することにあります。 ACPは、患者や利用者が自分の治療やケアに関する選択を事前に考え、家族や医療・介護関係者と共有することで、重要な場面での意思決定をスムーズに行えるよう支援します。これにより、本人の尊厳を守り、希望に沿ったケアが提供されることが期待されます。 ACPを実施する際のポイントとしては、まず本人の意思を尊重することが重要です。信頼関係の構築や十分なコミュニケーションを通じて、安心して意見を表明できる環境を整える必要があります。ある病院ではACPを導入することで、患者の希望通りの治療選択が行われ、医療スタッフと家族間の誤解やストレスが大幅に軽減されたケースがあります。 効果的な運営方法としては、定期的なトレーニングの実施や、ACPの重要性を啓発する活動が挙げられます。さらに、システム面でのサポートとして電子カルテへの記録や、専門のコーディネーターの配置が有効です。これらの取り組みにより、ACPはより一層実践的かつ効果的に機能し、地域全体での医療・介護連携の質を高めることが可能となります。

認知症対策において共生と予防は、患者本人だけでなく、家族や地域社会全体の生活の質を向上させる要素です。共生は認知症患者が地域の一員として孤立せず、支え合いながら生活する環境を整えることを意味し、予防は認知症の発症リスクを低減し、進行を遅らせるための取り組みを指します。 共生を促進する施策としては、地域コミュニティでの交流イベントの開催や、認知症カフェの設置、ボランティア活動の推進などが挙げられます。これにより、認知症患者と健常者が自然に交流し、相互理解と協力が深まる環境が整います。また、医療・介護従事者間の連携強化や、認知症に対する啓発活動も共生を支える重要な施策です。 予防策として効果的な方法には、定期的な運動やバランスの取れた食事、社会的な活動への参加が含まれます。特に、身体活動は脳の健康維持に寄与し、認知機能の低下を防ぐ効果があります。また、認知トレーニングや趣味の活動は、認知症のリスクを減少させるとともに、生活の質を向上させます。さらに、早期診断と適切な治療介入も予防策として重要であり、これらが組み合わさることで効果的な認知症予防が実現します。 これらの共生と予防のバランスを取ることで、認知症対策はより包括的なものとなります。地域全体で支え合う体制と、個々人の積極的な予防活動が融合することで、認知症患者が安心して暮らせる社会が実現します。

医療・介護連携を効果的に推進するためには、綿密に練られた戦略が必要です。また、地域ごとのニーズに応じたサービス提供が連携強化の鍵となります。本セクションでは、これらのアプローチがどのように連携を深化させ、質の高いケアの提供に寄与するか、事例を交えて紹介します。

「地域ごとのニーズに応じたサービス提供」は、各地域の特性やニーズを深く理解し、それに基づいた医療・介護サービスを提供することです。これにより、地域住民の多様な要求に柔軟に対応し、質の高いケアを実現することが可能となります。次のセクションでは、なサービス提供方法や成功事例、柔軟なサービス提供体制の構築方法について詳しく説明します。

地域包括ケアシステムを柔軟に運用するためには、地域の特性やニーズに応じた適切な対応が必要です。その方法と戦略を紹介し、柔軟な運用が医療・介護連携の強化にどのように寄与するかを具体例を交えて解説します。

1. カスタマイズ可能なサービス提供モデルの導入 地域ごとの特性や住民のニーズに合わせて、サービス提供モデルを柔軟にカスタマイズします。例えば、都市部では高齢者の単身世帯が増加しているため、訪問介護サービスやデイサービスの充実を図る一方、農村部では医療施設へのアクセスが課題となるため、移動診療や地域医療ネットワークの強化を行います。

2. データ活用による需要予測とリソース配分の最適化 電子カルテや介護記録システムなどのデジタルツールを活用し、地域の医療・介護データを分析します。これにより、需要の変動を予測し、必要なリソースを迅速かつ効率的に配分することが可能となります。例えば、季節ごとの感染症の流行に応じて人員配置を調整することで、サービスの質を維持しつつコストの最適化を図ります。

3. 柔軟な連携体制の構築 医療機関や介護施設、行政機関、地域住民との連携を強化し、緊急時や災害時にも迅速に対応できる体制を整えます。それには、定期的な情報共有会議の開催や、緊急時の連絡網の整備などが挙げられます。例えば、大阪市では「高齢者等在宅医療・介護の連携に関する相談支援室」を設置し、多職種が連携して迅速な支援を提供しています。

4.柔軟な運用がもたらすメリット 柔軟な運用により、地域ごとのニーズに即したサービス提供が可能となり、利用者満足度の向上や医療・介護の質の向上につながります。ある地域では高齢者の増加に伴い、訪問看護サービスを強化することで、入院を減少させ、医療費の削減にも成功しています。また、データを活用したリソース配分により、必要なサービスを適切なタイミングで提供できるため、業務効率も向上します。

このように、地域包括ケアシステムを柔軟に運用することで、地域全体で支える医療・介護体制の構築が実現し、より質の高いサービス提供が可能となります。

地域医療介護総合確保基金は、地域における医療と介護の連携を強化するためさまざまなプロジェクトに活用されています。例えば、病床の機能分化プロジェクトでは、病院内での専門分科の設置や高齢者向けのリハビリテーション施設の整備を支援し、患者一人ひとりに適切な医療サービスを提供する基盤を築いています。また、在宅医療・介護推進プログラムでは、訪問看護や住宅改修支援など、在宅での生活を支えるための取り組みが行われています。 これらのケースでは、基金が地域の医療・介護連携へ大きく貢献しています。病床の機能分化により、専門的な医療が必要な患者は適切な施設で治療を受けることができ、重複するサービスの提供を防ぐことが可能となります。また、在宅医療・介護の推進により、利用者は自宅で安心して生活を続けられる環境が整い、地域全体での医療・介護リソースの最適化が図られています。 地域医療介護総合確保基金の活用においては、地域のニーズに基づいたプロジェクトの選定が重要です。例えば、高齢者人口が特に多い地域では、在宅医療の充実が必要です。また、関係者間の密な連携と継続的な評価・改善プロセスの導入が成功要因として挙げられます。さらに、地域住民や医療・介護従事者からのフィードバックを積極的に取り入れることで、より効果的な支援策を展開することが可能となります。

地域医療・介護連携の成功事例として、東京都内の某市における包括ケアシステムの導入が挙げられます。このシステムでは、医療機関と介護施設が緊密に連携し、患者情報の共有や共同でのケアプラン作成が実現しました。これにより、患者一人ひとりに対する継続的かつ一貫した支援が可能となり、再入院率の低下や利用者満足度の向上が達成されました。 成功の要因としては、関係者間のコミュニケーションの円滑化や、共有システムの操作性の高さが挙げられます。また、地域全体で取り組む協力体制や定期的な評価・改善プロセスの導入も重要なポイントとなりました。これらの事例から、他地域でも取り組めるベストプラクティスとして、技術的な支援と組織的な連携の両立が鍵であることが明らかになっています。

シームレスな情報共有を実現するためには、医療介護連携システムの導入プロセスを段階的に進めることが重要です。現状の業務フローや情報管理の課題を分析し、システム導入の目的を明確化します。適切なシステムを選定し、必要な機能やセキュリティ要件を満たしているかを確認します。導入後は、スタッフへの教育やサポートを行い、システムの定着を図ります。 また、試験導入から本格実施までの具体的なプロセスをあらかじめ設定することも欠かせません。限定された環境での試験導入を実施し、実際の運用状況を観察しながら問題点を洗い出します。その後、試験導入の結果を基に改善策を講じ、本格的な導入へと移行します。このプロセスにより、システムの最適化とスムーズな移行が可能となり、関係者全体の理解と協力を得やすくなります。 さらに、情報共有のためのルール策定と運用管理は、システムの効果を最大限に引き出すための第一歩です。具体的には、データのアクセス権限の設定や情報の更新・共有手順を明確に定める必要があります。また、運用状況のレビューやセキュリティ対策の強化による、情報の安全性と信頼性維持も忘れてはなりません。これらの取り組みにより、医療・介護関係者間での円滑な情報共有が実現され、効率的な連携が可能となります。

医療介護連携システムの導入プロセスは、システムを実装し、安定した運用を確立するための重要なステップです。導入前の準備段階からシステム選定、さらには導入後の評価まで、各段階で慎重な計画と実行が求められます。 導入前の準備段階では、組織のニーズを正確に把握するための現状分析と、システム導入の明確な目的を設定することが大切です。これによってシステム選定時に適切な判断基準を持つことができます。 システム選定から導入後の評価までのステップでは、以下のプロセスが含まれます。

・システム選定:複数のシステムを比較検討し、組織の要件に最も適したものを選定します。費用、操作性、提供される機能を重視して評価します。

・導入計画の策定:導入スケジュールを作成し、関係者の役割や責任を明確にします。また、必要なトレーニングやサポート体制を整備します。

・実装とテスト:選定したシステムを実際に導入し、操作性や機能のテストを行います。問題点があれば迅速に対応します。

・評価とフィードバック:導入後のシステムの効果を評価し、利用者からのフィードバックを収集します。

これに基づき、必要な改善策を講じます。 導入プロセス全体の管理ポイントとして、プロジェクトマネジメントの徹底、関係者間の継続的なコミュニケーション、そして定期的なレビューと改善が重要です。これらの要件を満たすことで、医療介護連携システムの導入が円滑に進み、成功に導くことが可能となります。

試験導入から本格実施までの流れは、新しい医療介護連携システムを効果的に導入し、運用を成功させるための重要なプロセスです。以下では、この流れを段階的に説明し、それぞれのステップで必要となる活動や評価方法について詳しく解説します。

1. 試験導入の目的とその重要性

試験導入は、新システムの実際の運用環境での有効性と実用性を検証するために実施されます。この段階では、以下の点が特に重要です。

・システムの実用性確認: システムが現場の業務フローに適合しているか、実際の使用状況下での動作を確認します。

・潜在的な問題の早期発見: システム導入後に発生し得る技術的な問題や操作上の課題を事前に特定し、対応策を講じます。

・ユーザーのフィードバック収集: 実際にシステムを使用する医療・介護スタッフからの意見や要望を集め、システム改善に役立てます。

2. 試験導入期間中に実施する活動や評価方法 試験導入期間中には、以下のような段取りが考えられます。

・運用テスト: システムの各機能が正常に動作するか、実際の業務データを使用してテストします。

・トレーニングセッションの実施: ユーザーがシステムを効果的に使いこなせるよう、操作方法や機能についてのトレーニングを行います。

・フィードバックの収集と分析: アンケートやミーティングを通じてユーザーからのフィードバックを収集し、問題点や改善点を分析します。

・パフォーマンス評価: システムの応答速度やデータ処理能力など、パフォーマンス指標を定量的に評価します。

・問題解決と改善措置: 発見された問題に対して迅速に対応し、必要な修正や機能追加を行います。

3. 試験導入結果を基に本格実施に移行するための基準や条件 試験導入の結果を踏まえて本格実施に移行する際には、以下の基準や条件を満たす必要があります。

・システムの安定性: 試験導入期間中に重大な不具合が発生せず、システムが安定的に稼働していること。

・ユーザーの満足度: ユーザーからのフィードバックが概ね肯定的であり、システムの使いやすさや機能性に対する満足度が高いこと。

・業務効率の向上: システム導入により実際の業務プロセスが効率化され、作業時間の短縮やエラーの減少が確認できること。

・必要なサポート体制の整備: 本格導入後も継続的にサポートを提供できる体制が確立されていること。

・コスト対効果の確認: 導入にかかるコストと期待される効果がバランス良く実現されていること。

これらの基準をクリアした場合、本格的なシステム導入へと移行し、全施設や部署への展開を開始します。本格実施後も継続的なモニタリングと改善を行い、システムの最適化を図ります。

医療・介護における情報共有を円滑に進めるためには、基本的なルールやガイドラインの策定が不可欠です。これらのルールは、関係者全員が共通の基準と手順を理解し、遵守することで、情報の正確性と一貫性を保つ基盤となります。 ルール策定に際しては、プライバシー保護やデータセキュリティなどの重要なポイントを慎重に考慮する必要があります。個人情報の取り扱いに関する法的要件を遵守しつつ、情報の適切なアクセス管理や暗号化技術の導入など、セキュリティ対策を強化することが求められます。 さらに、運用管理においては、定期的なルールの見直しや従業員への継続的な教育・訓練を通じて、ガイドラインの適用状況を監視し、必要に応じて改善を図ることが重要です。こうしたプロセスを通じて、情報共有の品質を維持・向上させ、医療・介護連携の効果を最大限に引き出すことが可能となります。

介護サービスの質向上は、利用者の満足度や生活の質を高めるために欠かせない要素です。これを実現するためには、さまざまな支援策やプログラムが必要とされており、介護現場における継続的な改善が求められています。 介護サービスの質を向上させるための支援策やプログラムがどのようにサービスの質向上に寄与するか、介護従事者や施設がいかにしてそれらを効果的に活用するかなどについて、十分に理解しましょう。

介護従事者の教育プログラムやトレーニングは、ケアの質を維持・向上させるために非常に重要です。これらの教育は、最新の介護技術や知識を習得し、従事者が効果的かつ安全に業務を遂行するための基盤を提供します。 スキルアップのための方法や機会には、次のようなものがあります。

・定期的な研修プログラム:専門知識や技術を深めるための継続的な研修を実施します。

・資格取得支援:介護福祉士やケアマネージャーなどの資格取得をサポートします。

・実践的なトレーニングセッション:現場での対応力を高めるための実践的なトレーニングを提供します。

これらの教育とスキルアップは、サービスの質向上や医療・介護関係者間の連携強化に大きな影響を与えます。例えば、研修を受けた介護従事者は医師や看護師とのコミュニケーションが円滑になり、チーム全体で一貫したケアを提供することが可能となります。これにより、患者や利用者の満足度が向上し、地域全体の医療・介護サービスの質が向上します。

介護施設の運営効率化には、最新の業務管理システムや自動化ツールの導入が近道です。これらのシステムは、日常業務のスケジュール管理や在庫管理、利用者データの一元管理などを自動化することで、スタッフの負担を大幅に軽減します。例えば、電子カルテの導入により、紙ベースの記録作業が削減され、情報の共有が迅速かつ正確に行えるようになります。 サービス向上のためには、スタッフの教育・研修プログラムの実施や、利用者からのフィードバックを積極的に取り入れることが重要です。例として、介護技術の向上を目的とした研修や、コミュニケーション能力を高めるワークショップの開催が挙げられます。また、アンケート調査や面談を通じて利用者の声を収集し、それを基にサービス内容を改善する取り組みも効果的です。 運営効率化とサービス向上は相互に関連し合い、施設全体の質を高める要因となります。例えば、業務の効率化によりスタッフが余裕を持てるようになると、利用者一人ひとりに対するきめ細やかなケアが可能となります。さらに、効率的な運営体制はコスト削減にもつながり、これをサービス向上のための投資に充てることができます。結果として、質の高い介護サービスの提供が実現し、利用者満足度の向上につながります。

地域包括ケアシステムの実現には、多様な専門知識とスキルを持つ人材 の育成が必要不可欠です。これらの人材は、医療や介護、予防、生活支援など、さまざまな分野で協力し、地域全体でのシームレスなサービス提供 を支えます。 地域包括ケアシステムに必要な人材を育成するためのプログラムや取り組みを通じて、地域包括ケアシステムの着実な運営と、利用者に対する質の高いケアの提供が実現します。

この記事で紹介した医療・介護連携の未来に向けた5つの戦略を通じ、情報共有の効率化と多職種連携の強化が重要であることをご理解いただけたと思います。これらの戦略は、地域包括ケアシステムの構築や医療介護連携システムの導入などによって、持続可能な医療・介護体制を実現します。 将来に向けた医療・介護体制の構築には、地域ごとのニーズに応じた柔軟なサービス提供や、人材育成の強化が必要です。高齢化が進展する中で、効率的なリソースの最適化や、患者・利用者中心のケアプランの策定と実施が求められます。これらの取り組みは、地域全体で支える医療・介護体制の確立につながります。 読者の皆様には、医療・介護の連携強化に積極的に参加し、地域社会全体での協力体制を築くことをおすすめします。今後の課題としては、制度改革や技術の導入、人材不足の解消が挙げられますが、これらを乗り越えることで、高齢化社会に対応した質の高い医療・介護サービスの提供が可能となります。皆様の積極的な取り組みが、未来の医療・介護連携を支える重要な要素となるでしょう。

令和時代において、医療・介護連携の重要性はますます高まっています。現在の体制には、情報共有の不十分さや業務の重複など、いくつかの課題が存在します。これらの課題は、地域の高齢化や医療・介護ニーズの多様化に伴い、さらに複雑化しています。 このような状況下で、令和時代の医療・介護連携には新たな方向性が求められます。より高度な情報共有システムの導入や、多職種間の協力体制の強化など、未来に向けたビジョンと取り組みが優先度の高い取り組みです。次のセクションでは、これらのビジョンを実現するための施策について述べます。

高齢化社会において安定した医療・介護体制を構築するためには、いくつかの重要ポイントがあります。第一に十分な資金と安定した財源の確保です。第二には人材の確保と育成が重要であり、介護職員や医療従事者の継続的な教育・訓練が求められます。第三は最新の医療技術と介護技術の導入、第四に地域コミュニティとの連携強化、第五には情報共有システムの整備や効率的な運営管理が挙げられます。 現行の医療・介護制度においては、資金不足や人材不足が大きな課題となっています。高齢者人口の急増に伴い、介護サービスの需要が供給を上回る状況が生まれています。また、施設の老朽化や地域間のサービス格差も問題視されています。さらに、医療情報の共有不足や多職種間の連携不全が、効率的なケアの提供を妨げる要因となっています。これらの課題は、永続的な医療・介護体制を実現するために乗り越えなければならないハードルです。 今後の対策としては、資金調達手段の多様化や公私連携の推進が挙げられます。また、人材育成プログラムの充実や働きやすい職場環境の整備も重要です。さらに、ICT技術の活用による業務効率化や遠隔医療サービスの導入が、地域の医療・介護サービスの質とアクセスを向上させることが期待されます。加えて、地域包括ケアの推進や在宅介護支援の強化も、安定的な医療・介護体制の構築に寄与する施策です。これらの改革を総合的に進めることで、高齢化社会における医療・介護の持続可能性を確保し、地域全体で支える体制の実現が可能となります。

地域包括ケアシステムは、地域における高齢者の医療・介護ニーズに対応するために設計された包括的な枠組みです。これまでの間に、医療機関と介護施設の連携強化や、予防医療の推進などを通じて、システムは着実に進化してきました。特に、電子カルテの導入や情報共有プラットフォームの整備により、医療・介護現場でのデータ連携が格段に向上しました。 しかし、現在地域包括ケアシステムが直面している課題も多岐にわたります。人材不足や財政的な制約はシステムの運用において大きな障壁となっており、質の高いサービス提供の維持が困難になっています。また、地域ごとの医療・介護需要の多様化により、一律の対応ではなく、地域特性に即した柔軟なサービス提供が求められています。さらに、情報セキュリティの確保も重要な課題として浮上しており、個人情報の保護と効率的なデータ共有のバランスを取ることが必要です。 これらの課題を解決するためには、いくつかのアプローチが考えられます。人材育成プログラムの充実を図り、医療・介護専門職のスキル向上と確保を進めることが重要です。財政支援の強化や効率的な資源配分を通じて、システム全体の持続可能性を高める必要があります。加えて、地域ごとのニーズに対応したカスタマイズされたサービスモデルの導入や、最新の情報セキュリティ技術の導入によって、システムの信頼性と安全性を確保することが求められます。 さらに、自治体や地域コミュニティとの協力体制を強化し、地域全体で支える医療・介護ネットワークの構築を推進することも必要です。これにより、住民一人ひとりに適切なサービスを提供し、地域全体の医療・介護リソースの最適化を実現することが可能となります。

現在の医療・介護連携は、情報共有の不足や各機関間の連携体制の不十分さといった課題に直面しています。これらの課題は、患者・利用者に対する質の高いケアの提供を妨げる要因となっており、効率的なサービス提供を実現するためには解決が急務とされています。 このような状況を改善するために、医療・介護連携のさらなる推進が求められています。具体的な取り組みとしては、医療介護連携システムの導入による情報共有の効率化や、定期的な多職種会議の開催によるコミュニケーションの強化が挙げられます。また、共通のケアプランの策定や、研修プログラムの充実など、連携を支える戦略が実施されています。 これらの取り組みによって、医療と介護の連携が一層強化され、サービスの質の向上や患者・利用者の満足度の向上が期待されます。最終的には、将来にわたって安定した医療・介護体制の構築が実現し、地域全体で支え合う包括的なケアが提供されることが企図されています。

医療・介護関係者が目指すべき方向性は、共通のビジョンや目標を共有し、地域全体での質の高いケアの提供を実現することです。これにより、患者や利用者に対して切れ目のないサービスを提供し、信頼性の高い医療・介護システムを築くことが可能となります。 また、その方向性に向けた行動や取り組みが重要です。医療機関と介護施設との連携を強化し、関係者間での協力や情報共有を推進することで、効率的かつ効果的なケアの提供が可能になります。これらの取り組みを通じて、地域全体で支える医療・介護体制の構築を目指します。

「患者・利用者の視点に立ったサービス提供」は、医療・介護連携において極めて重要な要素です。患者や利用者のニーズや期待を中心に考慮したサービス提供は、質の高いケアを実現し、満足度を向上させる基盤となります。これにより、信頼関係が築かれ、長期的なケアの継続が可能となります。 さまざまなケーススタディや利用者からのフィードバックを活用することで、サービスの改善点や成功例を明らかにすることができます。例えば、ある介護施設では、利用者の声を反映したプログラムを導入することで、利用者満足度が15%向上しました。また、定期的なアンケート調査を通じて得られた意見を基に、サービス内容を柔軟に変更することで、利用者の多様なニーズに対応しています。 利用者満足度を高めるためには、以下のような施策や方法が効果的です。 ・個別ケアプランの策定:各利用者の状況や希望に応じたカスタマイズされたケアプランを作成し、柔軟に対応します。 ・定期的なフィードバックの収集:アンケートや面談を通じて定期的に利用者の意見を収集し、サービスの質を継続的に改善します。 ・多職種連携の強化:医師、看護師、介護職員など多職種が連携することで、利用者に対する包括的なサポートを提供します。 これらの施策を実施することで、患者・利用者一人ひとりに寄り添ったサービス提供が可能となり、全体的なサービスの質と満足度の向上につながります。

医療と介護の連携において「切れ目」が生じる原因として、情報の共有不足やコミュニケーションの欠如が挙げられます。例えば、患者が病院から介護施設へ転院する際に、重要な医療情報が適切に伝達されないケースや、介護スタッフと医療スタッフ間での連絡ミスによるケア内容の取り違えなどが問題となります。これらの「切れ目」は、患者・利用者のケアの質低下や不必要な再入院のリスク増加など、重大な影響を及ぼします。 「切れ目のない連携」を実現するためには、統一された情報システムや定期的なコミュニケーション機会の設置など、効果的な運用方法やツールの導入が不可欠です。統一された情報システムを導入することで、医療機関と介護施設間でリアルタイムに患者情報を共有でき、迅速かつ正確な対応が可能となります。また、定期的なミーティングやカンファレンスを開催することで、双方のスタッフ間の連携を強化し、問題点の早期発見と解決を図ることができます。 これらの取り組みのメリットとして、ケアの質の向上や業務の効率化が挙げられます。例えば、ある地域では統一情報システムの導入により、転院時の情報伝達がスムーズになり、患者の再入院率が低下しました。また、定期的なコミュニケーションの場を設けることで、医療と介護の連携が強化され、サービスの重複や漏れが減少し、利用者満足度が向上しました。これらの成功事例は、切れ目のない医療・介護連携がもたらす効果を裏付けるものです。

地域全体で支える医療・介護体制の構築は、高齢化が進む現代社会において優先度の高い課題です。医療と介護がシームレスに連携することで、地域住民に対して一貫したサービス提供が可能となり、ケアの質が大幅に向上します。これにより、患者や利用者は必要な支援をタイムリーに受けられ、地域全体の健康水準の向上に寄与します。 地域全体で支えるための施策としては、地域包括ケアシステムの強化や、医療機関と介護施設間の情報共有プラットフォームの導入が挙げられます。また、地域住民や関係者が一体となって取り組む「地域ケア会議」の開催や、医療・介護職の連携研修の実施も効果的です。これらの施策により、各機関間の連携が深まり、安定した医療・介護体制の土台が築かれます。 持続可能な医療・介護体制を構築するためには、地域コミュニティとしての包括的なアプローチが求められます。大阪市では「高齢者等在宅医療・介護の連携に関する相談支援室」を設置し、多職種連携体制を確立することで、地域全体での支援体制を強化しています。これにより、地域住民が安心して生活できる環境が整い、医療・介護サービスの持続的な提供が実現されています。

医療・介護連携の重要性とは?

高齢化社会における医療・介護の課題

高齢化社会において、医療・介護分野は重要な課題に直面しています。高齢者人口の急増は医療および介護サービスへの需要を大幅に増加させており、介護サービスの一層の供給が求められています。 さらに、高齢単身世帯の増加に伴い、複合的なリスクが生じており、従来の介護サービスでは十分に対応できないケースも増えています。これらの課題に加え、医療保険と介護保険の維持も喫緊の問題となっており、社会保険制度の見直しや改革が急務です。

高齢者人口の増加と医療・介護需要の変化

高齢化の進展は、医療および介護分野に大きな影響を与えています。統計資料によると、第2次 ベビーブーム期に生まれた世代が65歳以上となる2040年には、日本の65歳以上の人口は全人口の34.8%を占める見込みです(総務省「統計トピックス No.142 統計からみた我が国の高齢者」2024年9月5日)。このような高齢者人口の増加に伴い、医療サービスや介護施設の需要が飛躍的に増加しています。 そのため慢性疾患の管理や認知症ケアなどの専門的なサービスの提供が求められるようになり、地域ごとのニーズに応じたサービスの多様化が進んでいます。また、高齢単身世帯の増加により、在宅医療や訪問介護の重要性も高まっています。 将来的な課題として、医療・介護人材の不足や介護施設の設備拡充が挙げられます。これに対し、現在は地域包括ケアシステムの構築や医療介護連携システムの導入など、様々な取り組みが進められています。こうした努力によって、高齢化社会における医療・介護の質と効率性が向上することが期待されています。

高齢単身世帯の増加による複合的なニーズ

近年日本では、高齢化の進展とともに高齢単身世帯が急増しています。厚生労働省によると、2025年時点で65歳以上の単身世帯は人口のうち14.2%に上り、2050年には20.6%に達するとされています(厚生労働省「我が国の人口について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21481.html)。この増加の背景には、核家族化の進行や都市部への高齢者の移住、配偶者の死亡などが挙げられます。 高齢単身世帯の増加は、医療・介護のニーズを一層多様化・複雑化させ、以下のような課題を突きつけています。 ・24時間体制の介護サービスの必要性:高齢者が一人暮らしを続ける場合、昼夜を問わず介護支援が求められることが増えています。 ・緊急時の対応体制の強化:急な体調不良や事故発生時に迅速に対応できるシステムの構築が必要です。 ・社会的孤立の防止:一人暮らしの高齢者は孤独感を抱えやすく、メンタルヘルスの問題が増加しています。 これらの複合的なニーズに対応するため、現在以下のような取り組みが行われていますが、まだ万全の状況とは言えません。 ・地域包括ケアシステムの導入:医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体となったサービス提供体制を整備しています。しかし、地域ごとのリソース不足や連携の不十分さが課題となっています。 ・テクノロジーの活用:見守りシステムや遠隔医療の導入が進められていますが、高齢者自身のITリテラシーの低さや初期投資のコストが障壁となっています。 ・ボランティアや地域ネットワークの強化:地域コミュニティによる支援活動が活発化していますが、人材の確保と継続的な支援体制の整備が求められています。 東京都内のある地域では、高齢単身世帯を対象とした「見守りネットワーク」が構築され、ボランティアが定期的に訪問することで孤立の防止に寄与しています。しかし、この取り組みはボランティアの確保が難しく、持続的な運営が課題となっています。 高齢単身世帯の増加に伴う複合的なニーズに対応するためには、医療・介護サービスの質と提供範囲の拡充、地域社会全体での支援体制の強化、そして技術革新と人材育成が求められます。これらの取り組みを総合的に進めることで、高齢者が安心して暮らせる社会が実現します。

医療保険制度と介護保険制度の性の確保

日本の医療保険制度と介護保険制度は、国民全員が必要な医療サービスと介護サービスを受けられるように設計された社会保障制度です。医療保険制度は、病気やけがをした際に医療費の一部を保険でカバーし、介護保険制度は高齢者や要介護者が必要とする介護サービスを提供する仕組みとなっています。これらの制度は、全ての国民が公平に医療・介護サービスを利用できるようにするために、保険料の徴収と国や地方自治体からの補助金によって支えられています。 しかし、急速な高齢化の進行により、これらの保険制度は持続可能性に関する大きな課題に直面しています。すなわち高齢者人口の増加に伴い、医療費や介護費用の総額が増加し、現行の保険料収入や公的資金だけではこれらの負担を賄うことが難しくなっています。また、少子化による若年層の減少は、保険料を支える労働人口の減少を招き、制度の財政を圧迫しています。さらに、医療技術の進歩やライフスタイルの変化により、医療・介護サービスの需要が多様化・高度化する中で、現行制度では柔軟に対応しきれない部分も見受けられます。 これらの課題を克服し、医療保険制度と介護保険制度の持続可能性を確保するためには、包括的な制度改革が必要です。たとえば以下のような取り組みが考えられます。・保険料の見直しと負担の公平化:所得に応じた保険料の適正化や、保険料負担の再分配を進めることで、制度の財政基盤を強化します。

・給付サービスの効率化:無駄な支出を削減し、必要なサービスに資源を集中させることで、サービスの質を維持・向上させます。

・予防医療の推進:健康維持や疾病予防に重点を置いた施策を強化することで、長期的な医療・介護費用の増加を抑制します。

・テクノロジーの活用:電子健康記録や遠隔医療などの先端技術を導入し、業務の効率化とサービスの質向上を図ります。

・地域包括ケアシステムの強化:医療と介護の連携を深め、地域全体で支える体制を整えることで、利用者にとって使いやすいサービス提供を実現します。

これらの改革を進めるためには、政府、医療機関、介護施設、そして地域コミュニティが一体となって協力し、強固な医療・介護体制の構築に向けた戦略を練ることが求められます。政策的な視点を取り入れた総合的なアプローチによって、将来にわたって安定した医療・介護サービスを提供できる社会を目指すことが重要です。

地域包括ケアシステムの役割

地域包括ケアシステムは、高齢化が進展する現代社会において、医療、介護、予防、住まい、生活支援を一体的かつ包括的に提供する仕組みです。このシステムにより、地域全体での医療・介護提供体制が強化され、患者や利用者が安心して暮らせる環境が整います。このセクションでは、地域包括ケアシステムの基本概念、重要性、役割について解説します。

地域包括ケアシステムの構築目標と2040年問題

地域包括ケアシステムの役割は、高齢化が進展する地域社会において、医療、介護、予防、住まい、生活支援を一体的かつ効率的に提供することです。このシステムが登場した背景には、2040年までに75歳以上の高齢者人口が急増し、それに伴って医療および介護サービスの需要が大幅に増加するという予測があります。地域住民が安心して暮らせる環境を整備するため、地域全体で支える包括的なケア体制の構築が求められています。 2040年問題とは、2040年に高齢者人口がピークに達し、医療・介護サービスの需要が最大化する一方で、労働力人口の減少によってサービス提供が困難になると予測される問題を指します。この問題は、地域包括ケアシステムの構築と密接に関連しており、効果的な連携体制の整備が急務となっています。適切なシステム構築により、限られたリソースを最大限に活用し、高齢者一人ひとりに対して質の高いサービスを提供することを目指さなければなりません。 地域包括ケアシステムの目標達成に向けたステップとして、システム導入のための基盤整備が挙げられます。これには、医療機関と介護施設間の情報共有システムの構築や、地域住民へのサービス提供体制の強化が含まれます。人材育成と教育を通じて、医療・介護従事者のスキル向上を図ります。地域ごとの実情に応じた柔軟な運用と継続的な資金調達の仕組みを確立することで、システムの運営を安定化させることが課題となります。こうした課題に対する対策を講じることで、地域包括ケアシステムの円滑な構築と運用が実現されるでしょう。

地域医療介護総合確保基金の活用

地域医療介護総合確保基金は、地域包括ケアシステムを支援するために設立された基金です。この基金の主な目的は、地域における医療と介護の連携強化を図るための資金を提供することにあります。主な式年所の対象として、病床の機能分化や連携の促進、在宅医療・介護サービスの拡充など、地域の医療・介護ニーズに対応するさまざまな取り組みが挙げられます。 関西エリアのある市では地域医療介護総合確保基金を活用し、高齢者向け在宅医療サービスの拡充を実現しました。この取り組みにより、医療機関と介護施設との連携が強化され、患者・利用者に対するシームレスなサービス提供が可能となりました。さらに、病床の機能分化を進めることで、急性期医療と慢性期医療のバランスが向上し、地域包括ケアシステム全体の質が向上しました。 基金を有効活用するための戦略として、以下のポイントが挙げられます。 ・ニーズに基づいた資金配分: 地域ごとの医療・介護ニーズを正確に把握し、適切な分野に資金を配分することで効果的な支援を実現します。

・継続的なモニタリングと評価: 支援事業の進捗状況を定期的にモニタリングし、成果を評価することで、資金の効果的な使用を確保します。

・関係機関との連携強化: 医療機関、介護施設、自治体など関係各所と連携し、共同でプロジェクトを推進することで、地域全体の医療・介護体制の強化を図ります。

これらの戦略を通じて、地域医療介護総合確保基金は地域包括ケアシステムの永続的な発展に大きく貢献し、高齢化社会における医療・介護の質向上を支援しています。

地域ごとの実情に応じた医療・介護提供体制の確保

地域ごとの実情に応じた医療・介護提供体制の確保は、高齢化が急速に進む現代社会において欠かせない課題です。各地域にはそれぞれ異なる特性やニーズが存在し、それに基づいた柔軟なサービス提供が求められます。例えば、都市部には医療機関や介護施設が集中している一方で、地方では医療資源が限られているケースが多く見受けられます。 柔軟なサービス提供体制の例として、都市部では多職種が連携する「地域包括ケアシステム」の導入が進んでいます。このシステムでは、医師、看護師、介護福祉士などがチームを組み、患者・利用者一人ひとりに対して包括的なケアプランを作成・実施します。一方、地方では移動医療や在宅介護を支援するためのモバイルクリニックや地元コミュニティを活用した支援ネットワークの構築が行われています。 地域間での差異を考慮し、安定したサービス提供体制を構築するには、各地域の課題を特定し、それに応じた対策を講じることが必要です。例えば、医療資源が不足している地域では、遠隔医療の導入や地域住民による健康管理プログラムの充実が有効な対策となります。また、介護従事者の不足が深刻な地域では、職業訓練の強化や介護ロボットの導入など、労働力の補完策を検討する必要があります。 ある地方自治体では地域医療介護総合確保基金を活用し、医療施設と介護施設の連携強化を図るプロジェクトを推進しています。このプロジェクトでは、情報共有システムの導入や定期的な連携会議の開催を通じて、医療と介護の連携を深めています。その結果、地域全体の医療・介護サービスの質が向上したという成果が報告されています。 地域ごとの実情に応じた医療・介護提供体制の確保は、安心して暮らせる地域社会に欠かせない条件です。各地域が抱える課題を的確に把握し、適切な対策を講じることで、すべての住民が質の高い医療・介護サービスを受けられる環境を整えることが求められます。

医療介護連携システムの導入で実現する情報共有

医療介護連携システムの導入は、医療機関と介護施設間での効率的な情報共有を実現し、両者の連携を強化するための鍵となります。このシステムにより、患者や利用者の情報がリアルタイムで共有されることで、ケアの質の向上や迅速な対応が可能となります。 本セクションでは、医療介護連携システムがどのように情報共有を効率化し、医療・介護のコラボレーションを強化するかについて解説します。また、システム導入によるメリットとして業務効率化やヒューマンエラー防止などを挙げ、利用者や医療・介護関係者にとっての利点を事例を交えて紹介します。

医療介護連携システムの機能とメリット

医療介護連携システムは、医療機関と介護施設における患者情報の統合、連絡機能、スケジュール管理などで、シームレスな情報共有を実現します。これにより、医療と介護の連携が強化され、双方での業務効率化やサービスの質向上が期待できます。 医療介護連携システムが提供する機能とそれぞれのメリットについて、詳しく解説します。

患者・利用者情報の統合と共有

医療介護連携システムを活用することで、患者や利用者の情報を一元的に統合し、医療機関と介護施設間でスムーズに共有することが可能になります。電子カルテや利用者データベースを連携させることで、医師や介護スタッフがリアルタイムで必要な情報にアクセスでき、迅速かつ的確なケアの提供が実現します。例えば、ある地域の医療機関と介護施設が情報を共有することで、患者の病歴や服薬情報を正確に把握し、検査の重複や誤った薬の投与を回避したケースが好事例として挙げられます。 情報共有は医療・介護の質向上に大きく寄与します。統合された情報に基づいてケアプランを作成することで、パーソナライズされたサービス提供が可能となり、利用者の満足度や治療効果の向上につながります。ただし留意点として、情報セキュリティおよびプライバシー保護には細心の注意を払う必要があります。システム導入にあたっては、データ暗号化やアクセス権限の厳格な管理、定期的なセキュリティ監査を実施することで、個人情報の漏洩リスクを最小限に抑える対策が求められます。

業務効率化とヒューマンエラー防止

医療介護連携システムの導入は、業務効率化とヒューマンエラーの防止に大きく寄与します。例えば、電子カルテの導入により患者情報の共有が迅速かつ正確に行われ、各担当者が同一の情報をリアルタイムで確認できるようになります。これにより、情報入力の重複や漏れが防止され、業務の無駄が削減されます。 さらに、システムによる自動化機能は、人為的なミスを大幅に減少させます。薬の投与タイミングや用量がシステムによって管理されることで、誤投与のリスクが低減され、患者の安全性が向上します。また、スケジュール管理機能により、医療・介護スタッフの業務負担が軽減され、チーム全体の生産性が向上します。 これらの業務効率化とヒューマンエラー防止の効果は、全体的なサービス品質の向上につながります。効率的な業務プロセスは、より迅速で的確なケアの提供を可能にし、患者・利用者満足度の向上に直結します。また、エラーの減少は、医療・介護現場の信頼性を高め、組織全体の評価向上にも寄与します。

適切な治療・サポート提供と地域医療の向上

医療介護連携システムは、患者に対する治療やサポートの質を大幅に向上させます。患者情報の統合管理により、医師や介護スタッフがリアルタイムで必要な情報にアクセスできるため、迅速で的確な対応が可能となります。例えば、患者の病歴や服薬情報が一元化されることで、検査やケアの重複防止につながり、よりパーソナライズされたケアが提供されます。 さらに、地域全体の医療連携が強化されることで、多職種間のコミュニケーションが円滑化し、チーム医療の実現が促されます。関西エリアのある市では、各区に設置された「在宅医療・介護連携相談支援室」が中心となり、医療機関と介護施設間での情報共有や協力体制の構築を進めています。これによって患者・利用者が必要とするサービスを、地域全体で総合的に提供できるようになっています。 システム導入によるメリットとして、治療の質の向上や患者満足度の向上が挙げられます。実際にシステムを導入した医療機関では、患者の転院時や介護施設への移行時における情報伝達が正確になり、スムーズなケアプランの作成が可能となっています。また、データ分析を通じて地域全体の医療資源の最適化が図られ、無駄のない効果的な医療サービスの提供が実現しています。

医療介護連携システム導入の課題と対策

医療介護連携システムの導入には、さまざまな課題が存在します。主な課題とそれに対する効果的な対策についてご紹介します。1. システム導入に伴うコスト、時間、労力 医療介護連携システムの導入には、高額な初期費用や継続的な運用コストがかかります。また、システムの設定やカスタマイズ、スタッフの教育などに多くの時間と労力が必要です。

2. 個人情報漏洩リスクへの対応策やセキュリティ強化の方法 患者・利用者の個人情報を扱うため、情報漏洩のリスクを最小限に抑えるための厳重なセキュリティ対策が求められます。基本的な対策として、データの暗号化、アクセス権限の管理、定期的なセキュリティ監査の実施などが必要です。

3. システム選定時に考慮すべき費用、操作性、機能のポイント システム選定においては、導入コストだけでなく、操作性や機能を含めて総合的に評価することが重要です。具体的なポイントとしては、ユーザーフレンドリーなインターフェース、データ連携のリアルタイム性、拡張性などが挙げられます。

これらの課題に対処するための対策やベストプラクティスは以下のとおりです。

・コスト管理:クラウドベースのソリューションを活用することで、初期投資を抑え、運用コストの最適化を図る。

・効果的なプロジェクト管理:導入プロジェクトに専任のチームを配置し、計画的かつ段階的な展開を実施する。

・セキュリティ対策の強化:最新のセキュリティ技術を導入し、従業員向けのセキュリティトレーニングを実施する。

・システム選定時の比較検討:複数のベンダーから提案を受け、その中で自組織に最適なシステムを選定する。

導入コストと運用までの時間・労力

医療介護連携システムの導入には、初期費用と運用コストが発生します。初期費用には、システムの購入価格、ハードウェアの設置費用、スタッフのトレーニング費用などが含まれます。ある医療機関ではシステム導入に約600万円の初期投資が必要となりました。さらに運用コストとして、ソフトウェアのライセンス料、定期的なメンテナンス費用、及びサポートサービスの費用が継続的に発生します。 システム導入から実際の運用開始までには、通常6ヶ月から1年の準備期間が必要です。この期間中には、システムの選定、導入計画の策定、インフラの整備、スタッフへの教育、試験運用とフィードバックの収集が含まれます。複数の部門や施設間での連携が求められるため、プロジェクト管理や部門間コミュニケーションが必要となります。 導入に際しては、コスト対効果の分析が重要です。初期投資や運用費用に対して、業務の効率化やエラーの削減、患者ケアの質向上といった効果をそれぞれ評価する必要があります。一般的にはシステム導入による業務プロセスの最適化が中長期的なコスト削減に繋がり、適切な情報共有の促進によって患者満足度の向上やサービス提供の質が向上し、初期投資を超える投資価値が実現したケースが多く報告されています。

個人情報漏洩リスクへの対応

医療介護連携システムでは、患者や利用者の個人情報、医療記録、介護サービスの利用状況などが取り扱われます。これらの情報は、適切なケアの提供やサービスの質向上に欠かせないデータです。 しかし、個人情報の取り扱いには常に漏洩リスクが伴います。リスクの例としては、システムの脆弱性を突いた外部からの不正アクセスや、内部関係者によるデータの不正持ち出しなどが挙げられます。これらの情報漏洩は、患者・利用者からの信頼失墜や法的問題を引き起こす可能性があります。 こうしたリスクを最小限に抑えるためには、以下の対策が有効です。・暗号化:データを暗号化することで、不正アクセスによる情報漏洩を防ぎます。

・アクセス制限:必要な権限を持つユーザーのみが情報にアクセスできるようにします。

・定期的なセキュリティ監査:システムの脆弱性を定期的にチェックし、改善を図ります。

システム選定時の費用・操作性・機能の比較検討

医療介護連携システムの選定においては、費用、操作性、機能の各要素を総合的に比較検討する必要があります。それぞれの要素や最適なシステム選定のためのガイドラインについて解説します。1. システムの費用構造の比較

医療介護連携システムの費用は、初期導入費用、月額利用料、追加費用など多岐にわたります。以下の表は、いくつかの製品における費用例を列挙したものです。

| 製品名 | 初期導入費用 | 月額利用料 | 追加費用 |

| システムA | ¥500,000 | ¥50,000 | カスタマイズ費用 ¥100,000 |

| システムB | ¥300,000 | ¥30,000 | サポート費用 ¥50,000 |

| システムC | ¥400,000 | ¥40,000 | 追加ユーザー費用 ¥20,000 |

費用を比較する際には、初期導入費用だけでなく、長期的な運用コストや追加機能にかかる費用も考慮する必要があります。

2. 操作性とユーザーインターフェースの評価

システムの操作性は、導入後のスムーズな運用に直結します。以下のポイントを基に評価を行います。

・直感的な操作性: ユーザーが容易にシステムを操作できるか。

・カスタマイズ性: 施設や組織のニーズに合わせてインターフェースをカスタマイズできるか。

・サポート体制: 操作方法に関するサポートが充実しているか。 操作性に優れたシステムは、導入時の学習コストを低減し、利用者の満足度を高める効果があります。

3. 必要な機能の有無と充実度の比較

医療介護連携システムに求められる主要な機能は以下の通りです。各システムがこれらの機能をどの程度充実させているかを比較検討します。

・データ共有: 患者情報やケアプランをリアルタイムで共有できるか。

・スケジュール管理: 医療・介護スタッフのスケジュール調整が容易に行えるか。

・リマインダー機能: 重要なタスクや予定を自動で通知する機能が備わっているか。

これらの機能が充実しているシステムは、医療と介護の連携を効果的に支援し、業務の効率化を促進します。

【最適なシステム選定のためのガイドライン】

・ニーズの明確化: 施設や連携先のニーズを洗い出し、優先順位を設定します。

・費用対効果の分析: 初期費用と運用コストを比較し、長期的なコストパフォーマンスを評価します。

・操作性とユーザーエクスペリエンスの確認: 実際に操作してみて、使いやすさやカスタマイズ性を確認します。

・機能の充実度と拡張性: 必要な機能が揃っているか、将来的な拡張性があるかを検討します。

・サポートとトレーニング: 導入後のサポート体制やトレーニングプログラムが充実しているかを確認します。

これらのガイドラインに基づき、各システムを総合的に評価することで、最適な医療介護連携システムを選定しましょう。

在宅医療・介護連携推進事業の活用

在宅医療・介護連携推進事業は、地域における医療と介護の連携強化を目的とした重要な取り組みです。この事業は、市区町村が主体となって実施されており、医療機関と介護施設間の情報共有や連携体制の構築を支援しています。 事業内容には、医療介護連携支援センターの設置や在宅医療連携拠点の運営が含まれ、地域全体でのサービス提供が効率化されています。これらの事業を活用することで、医療・介護連携の質と効率の向上が期待され、多くの成功事例が報告されています。

在宅医療・介護連携推進事業の概要

在宅医療・介護連携推進事業は、地域における医療と介護の連携を強化し、高齢者が安心して在宅で生活できる環境を整えることを目的としています。この事業は、医療機関と介護施設が効率的に情報を共有し、シームレスなケアを提供するための基盤を構築することで、質の高いサービスの提供を目指しています。 事業内容には、医療介護連携システムの導入支援や、多職種連携体制の整備、地域包括ケアシステムとの連携強化など、様々な支援が含まれ、患者や利用者のニーズに応じた柔軟で包括的なケアプランの作成など、地域全体で医療・介護リソースの最適化が図られます。 本事業は多くの成果を上げている一方、導入コストや運用の複雑さといった課題にも直面しています。これらの課題も今後は徐々に克服され、安定した医療・介護体制の確立に向けて、さらなる革新を展望できるでしょう。

市区町村主体の事業内容と目的

各市区町村が主体となって地域における在宅医療・介護の連携を強化するために実施している事業は、多岐にわたります。例えば、地域包括支援センターの設置や、高齢者向けの訪問介護サービスの充実など、地域住民のニーズに応じた取り組みが行われています。 これらの事業は、在宅での医療・介護サービスの質の向上に寄与するだけでなく、地域内の医療機関と介護施設との情報共有や連携を促進することで、利用者が一貫したケアを受けられる環境を整えることを目的としています。さらに、地域ごとの特性や課題に応じてカスタマイズされたサービスを提供することにより、効率的・効果的な支援体制の確立を目指しています。 事業のゴールとしては、地域全体での医療・介護リソースの最適化や、住民が安心して在宅ケアを受けられる体制の構築が挙げられます。また、医療と介護のサービス提供における連携の強化、サービスの質の向上、そして地域住民の健康維持と生活の質の向上などが、達成すべき目標と考えられます。

8つの事業項目の詳細

在宅医療・介護連携推進事業では、医療機関と介護施設が効果的に連携し、地域包括ケアシステムを支えるために、以下の8つの事業項目が設定されています。・情報共有システムの導入

医療機関と介護施設間での患者情報の統合とリアルタイムな共有を実現するためのシステムを導入します。これにより、患者の状態や治療方針が共有され、ケアの質が向上します。例えば、電子カルテの統一プラットフォームを採用し、双方がアクセス可能なデータベースを構築することで、情報の一元管理と迅速な共有が可能となります。

・多職種連携トレーニングプログラム

医師、看護師、介護職員など、異なる職種間での連携を強化するための教育・訓練プログラムを実施します。定期的なワークショップやシミュレーションを通じて、コミュニケーションスキルや協働の方法を習得し、実際の現場での連携を円滑にします。大阪市では、定期的な多職種カンファレンスを開催し、実践的な連携方法を学ぶ機会を提供しています。

・統合ケアプランの策定

患者一人ひとりに合わせた包括的なケアプランを作成し、医療と介護のサービスを統合的に提供します。これにより、患者のニーズに応じた最適なケアが実現され、サービスの重複や不足を防ぎます。具体的には、定期的なケアプランミーティングを開催し、最新の患者情報を基にプランを更新します。

・遠隔医療の導入

遠隔医療技術を活用して、医療機関との連携を強化します。これにより、介護施設に常駐する医師の負担を軽減しつつ、迅速な医療対応が可能となります。例えば、ビデオ会議システムを通じた定期的な診察や、緊急時の迅速な相談体制を構築します。

・リソースの最適化と共有

地域内の医療・介護リソースを最適に配分し、効率的な運用を実現します。これには、病床の機能分化や介護施設との連携によるリソース共有が含まれます。ある地域では、余剰病床を介護施設と共有することで、急増する患者対応に柔軟に対応しています。

・患者中心のケアプログラム

患者・利用者の意向を尊重したケアプログラムを導入し、個別ニーズに対応します。これにより、患者満足度の向上とケアの質の向上が期待されます。具体例として、患者自身が参加する人生会議(ACP)を定期的に実施し、将来のケアプランについての意思決定を支援します。

・品質改善イニシアチブ

医療・介護サービスの質を継続的に向上させるための品質改善プログラムを実施します。定期的な評価とフィードバックを通じて、サービスの改善点を特定し対策を講じます。例えば、介護施設での定期的なサービス評価会議を開催し、改善点を共有・実施しています。

・連携支援センターの活用

医療介護連携支援センターを設置し、連携に関する相談や支援を提供します。これにより、医療機関と介護施設間の連携に関する課題解決を促進し、スムーズな協力体制を構築します。実際に、大阪市では「在宅医療・介護連携相談支援室」を設置し、地域全体での連携強化を図っています。

これらの事業項目を通じて、在宅医療と介護の連携が強化され、地域包括ケアシステムの実現に向けた基盤が整備されます。各項目は相互に補完し合い、安定した医療・介護体制の構築に寄与しています。

地域包括ケアシステムとの連携強化

在宅医療・介護連携推進事業と地域包括ケアシステムは、地域住民が必要な医療や介護サービスを一貫して受けられるように連携を強化し、医療機関と介護施設間での情報共有を円滑にするためのシステム導入や、定期的な連絡会議の実施などを通じて、サービスの統合を図っています。また、地域包括ケアシステム内での各種支援サービスとの連動を深めることで、患者や利用者に対する総合的なケアの提供を実現しています。 連携強化によって期待される効果として、ケアの質の向上や業務効率の改善が挙げられます。患者情報の迅速な共有により、医療と介護の連携がスムーズになり、サービスの重複回避やサービス提供タイミングの最適化につながります。また、地域全体のリソースの適切な配分により、住民サービスが迅速・的確に提供されるようになり、地域社会全体の生活の質が向上します。 この連携を推進するための施策としては、情報共有プラットフォームの導入や、多職種連携のためのカンファレンス開催が挙げられます。また、医療・介護関係者の研修や教育プログラムを充実させることで、各職種間のコミュニケーションを促進し、連携を円滑に進める基盤を整えています。さらに、地域ごとのニーズに応じたカスタマイズされたケアプランの作成や、地域包括ケアシステムを支える人材育成にも力を入れることで、総合的な医療・介護連携体制の実現を目指しています。

大阪市の取り組み事例

大阪市は、在宅医療・介護連携推進事業において、地域全体での医療・介護サービスの連携強化を目指して取り組んでいます。各区に「高齢者等在宅医療・介護の連携に関する相談支援室」を設置し、24区全てに「在宅医療・介護連携相談支援室」と「在宅医療連携拠点」を設けることで、多職種間の連携体制を確立しています。 これらの取り組みの目的は、高齢化が進む地域社会において、シームレスな医療・介護サービスの提供を実現することです。背景には、医療と介護の情報共有不足によるサービスの重複や漏れが挙げられ、これを解消するためにな連携方法や情報システムの導入が進められています。施策として、定期的な多職種カンファレンスの開催や、電子カルテの共有システムの導入などが含まれています。 これらの取り組みによって、医療・介護サービスの質の向上や利用者満足度の向上などの成果が見られる一方、システム導入に伴う初期コストや運用のための人材確保が課題として挙げられます。大阪市の成功事例は、他の地域においても参考となるものであり、地域特性に応じたカスタマイズを行うことで、広く応用可能なモデルとして期待されています。

高齢者等在宅医療・介護の連携に関する相談支援室の設置

大阪市の高齢者等在宅医療・介護連携相談支援室は、地域における在宅医療と介護サービスの円滑な連携を支援するために設置されました。この支援室の主な役割と目的は、高齢者が在宅で安全かつ快適に生活できるよう、医療機関と介護施設との情報共有を促進し、サービスの質向上を図ることにあります。 主な活動内容として、高齢者やその家族からの相談を受け付け、適切な医療・介護サービスの調整や紹介、医療機関や介護事業者との連携を強化するための定期的なミーティングや研修、関係者間のコミュニケーションサポート、最新の医療・介護情報の提供、地域ニーズに基づくサービス計画の策定支援などを行っています。 この相談支援室の設置により、地域全体での医療・介護連携が一層強化され、高齢者が安心して在宅で生活できる環境が整備されます。例えば大阪市では24区全てに「在宅医療連携拠点」が設置され、多職種連携の体制構築を目指しています。この取り組みは、他地域でも応用可能であり、安定した医療・介護体制の構築に大きく役立っています。

在宅医療連携拠点の役割と多職種連携体制

大阪市の在宅医療連携拠点は、在宅医療と介護の連携を強化するために設置された施設であり、患者の情報共有や多職種間の連携を円滑に進める役割を担っています。これにより、患者一人ひとりに対してシームレスなケア提供が可能となり、医療と介護の両面から質の高いサービスを提供します。 多職種連携体制の構築は、医師、看護師、介護士、社会福祉士などの多様な職種が協力し合うことで実現します。各職種が専門知識を持ち寄ることで、患者のニーズに総合的に対応することができ、チーム医療の質が向上します。協力体制を整えることで、情報共有の円滑化やケアプランの一貫性が確保されます。 在宅医療連携拠点では定期的な多職種カンファレンスが開催され、患者の状態やケアプランについて議論が行われます。また、電子カルテの共有やリモート会議システムの導入により、迅速な情報共有が可能となっています。こうして緊急時における迅速な対応や、長期的なケアの質向上が実現されています。

地域医療・介護連携の成功事例

大阪市では「高齢者等在宅医療・介護の連携に関する相談支援室」を各区に設置し、24区全てに「在宅医療・介護連携相談支援室」と「在宅医療連携拠点」を設置することで、多職種間の効果的な連携体制を確立しました。 成功の要因として、まず第一に、各支援室が地域のニーズに即した柔軟なサービス提供を行ったことが挙げられます。たとえば医師、看護師、介護福祉士など多職種が定期的に連携会議を開催し、患者・利用者の状況に応じたケアプランを共同で策定しました。第二に、情報共有のための医療介護連携システムを導入し、リアルタイムでの情報交換を可能にしたことも成功の大きな要因です。これにより、ケアの質が向上し、対応の漏れや重複を防止することができました。 この成功事例から他の地域でも応用可能な試みとして、まず地域ごとの特性やニーズを詳細に把握し、それに基づいた支援体制を構築することが挙げられます。また、多職種間のコミュニケーションを円滑にするための定期的な連携会議や共有システムの導入も効果的です。さらに、地域全体で医療・介護リソースを最適化するための継続的な努力と改善が、長期に安定した連携体制の鍵となります。 \この記事を読まれている方に人気な資料です/

医療・介護関係者間の連携強化のための戦略

医療・介護関係者間の連携強化は、地域包括ケアシステムの成功に欠かせない要素です。連携を深めることで、患者や利用者に対してより質の高い、統合的なサービスを提供することが可能となります。本セクションでは、連携を効果的に強化するための戦略について解説します。

情報共有を促進する仕組みづくり

医療機関と介護施設間の情報共有は、患者・利用者に対するケアの質を向上させるために極めて重要です。効果的な情報共有の仕組みを構築することで、医療と介護の連携が円滑になり、迅速かつ的確な支援が可能となります。 情報共有を促すためには、電子カルテや連携プラットフォームといったツールの導入が欠かせません。これらのツールを活用することで、リアルタイムな情報交換が実現し、医療・介護関係者間の連携が強化されます。また、効果的な情報共有を実現するためには、運用ルールの策定やスタッフの教育も重要なポイントとなります。

医療機関と介護施設間の情報連携の重要性

医療機関と介護施設が情報連携を行うことは、双方に多くのメリットをもたらします。連携により患者や利用者の情報が一元管理されるため、ケアの質の向上や効率的なサービス提供が可能となります。例えば、患者の病歴や現在の治療状況、介護のニーズがリアルタイムで共有されることで、医療と介護の現場がシームレスに連携し、適切な対応が迅速に行われます。 さらに、情報連携は患者や利用者にとっても大きな利点があります。例として、医療機関からの転院や介護施設への移行時に正確な医療情報が共有されることで、適切なケアが継続され、検査や治療の漏れ・重複を防ぐことができます。これにより、患者の安心感が高まり、全体的な満足度の向上につながります。 効果的な情報連携を実現するためには、医療介護連携システムの導入が不可欠です。このシステムは、患者情報の統合管理、連絡機能、スケジュール管理など多岐にわたる機能を備えており、データ共有の効率化や服薬管理の精度向上に寄与します。具体的なツールとしては、電子カルテやクラウドベースの連携プラットフォームが挙げられ、これらを活用することで、医療機関と介護施設間の情報のリアルタイム連携が可能となります。

医療介護連携支援センターの活用

医療介護連携支援センターは、医療機関と介護施設間の効果的な連携を支援するために設立された専門機関です。このセンターの主な目的は、患者や利用者に対して質の高いシームレスなケアを提供することにあります。医療と介護の分野がスムーズに連携することで、サービスの質向上と業務の効率化を図ります。 センターが提供する支援内容やサービスには以下のものがあります。 ・医療・介護間の情報共有システムの導入支援 ・多職種連携のための研修やワークショップの開催 ・連携プロセスのコンサルティングサービス ・緊急時の連絡体制の構築サポート ・最新の医療介護連携に関する情報提供 これらのサービスを活用することで、以下のようなメリットが得られます。 ・業務の効率化と時間の節約 ・ヒューマンエラーの減少 ・患者・利用者への適切な治療およびサポートの提供 ・地域全体の医療・介護リソースの最適化 医療介護連携支援センターとの連携方法は以下の通りです。 ・センターへ問い合わせを行い、ニーズを伝える ・専門スタッフと連携プランを策定 ・必要なシステムやツールの導入を進める ・スタッフへの研修を実施し、連携体制を確立する ・定期的な評価と改善を行い、な連携を維持する 医療介護連携支援センターを活用することで、医療機関と介護施設が一体となり、患者・利用者に対するケアの質を大幅に向上させることが可能です。そして、現代の高齢化社会における医療・介護の課題を効果的に解決する一助となります。

医療介護連携システムを活用したスケジュール管理と服薬管理

医療介護連携システムのスケジュール管理機能は、医療機関と介護施設間の連携を円滑にするのに便利なツールです。この機能により、双方の診療やケア計画が一元管理され、患者や利用者のスケジュールがリアルタイムで共有されます。例えば、患者の診察予約やリハビリのスケジュールが自動で調整されることで、無駄な待ち時間が削減できます。また、緊急時の対応や突発的なスケジュール変更にも迅速に対処できるため、医療・介護の連携が強化され、全体的なサービス品質の向上につながります。 服薬管理機能は、患者や利用者が正確かつ適切な薬物治療を受けられるようサポートする機能です。この機能では、患者の処方薬情報が医療機関と介護施設間で共有され、重複投薬や薬剤相互作用のリスクが回避されます。さらに電子カルテと連携して薬の飲み忘れを防止するリマインダー機能や、薬剤師による定期的なレビュー機能なども利用できるため、患者の健康状態を継続的にモニタリングし、必要に応じて治療計画を調整することが可能になります。 これらの機能は医療ケアにおいて、大変役立ちます。例えば、スケジュール管理機能により、医療スタッフと介護スタッフが同一のタイムライン上で活動できるため、患者の体調変化にも迅速に対応できます。また、服薬管理機能で薬の管理を徹底することで、患者の安全性を高め、治療効果の最大化を図れます。これらの機能を活用することによる、患者の転倒リスクの低減や再入院率の低下といった成果も報告されています。医療・介護連携システムは患者中心のケアを実現し、地域全体の医療・介護サービスの質向上に貢献しています。

多職種連携の推進

多職種間の連携は、医療と介護の質を向上させるために欠かせない要素です。医師、介護従事者、その他関連職種が効果的に連携することで、患者・利用者に対して統合的なケアを提供することが可能になります。本節では、多職種連携の重要性や推進するための方法・ツール、そして連携が実現した際の効果や成功事例について紹介します。

医師、介護従事者、介護関係者の役割分担と連携

医療・介護の現場では、医師、介護従事者、および介護関係者がそれぞれの役割を明確に分担し、効果的な連携を実現することが重要です。 医師は、患者の診断や治療計画の立案、医療的なケアの提供を主担当とし、医学的な専門知識を基にケアの方向性を示します。一方、介護従事者は、日常生活の支援やリハビリテーション、患者の心理的サポートを行い、医師の指示に基づいたケアを提供します。介護関係者は、ケアプランの調整や家族との連絡、施設運営の管理など、ケア全体のコーディネートを担います。 これらの職種間で効果的なコミュニケーション方法を確立するために、カンファレンスの実施や情報共有システムの活用が推奨されます。例えば、電子カルテを通じた情報共有や、週次のミーティングでのケーススタディの共有などが有効です。 協力体制を強化するためには、役割ごとの専門性を活かした業務分担や、チーム全体での目標設定などを通じて、各職種が互いの役割と責任を理解し、尊重し合うことが重要です。 ある医療施設では、医師が治療方針を決定し、介護従事者が日常的なケアを担当、介護関係者が全体の管理を行うことで、迅速かつ効果的なサービス提供が実現されています。このような明確な役割分担と連携体制は、患者の満足度向上やケアの質の向上に大きく寄与します。

人生会議(ACP)による意思決定支援

人生会議(Advance Care Planning、ACP)は、患者や利用者が将来の医療や介護に関する意思決定を行うための支援プロセスです。ACPの主な目的は、本人の希望や価値観を明確にし、それを基に適切なケアプランを策定することにあります。 ACPは、患者や利用者が自分の治療やケアに関する選択を事前に考え、家族や医療・介護関係者と共有することで、重要な場面での意思決定をスムーズに行えるよう支援します。これにより、本人の尊厳を守り、希望に沿ったケアが提供されることが期待されます。 ACPを実施する際のポイントとしては、まず本人の意思を尊重することが重要です。信頼関係の構築や十分なコミュニケーションを通じて、安心して意見を表明できる環境を整える必要があります。ある病院ではACPを導入することで、患者の希望通りの治療選択が行われ、医療スタッフと家族間の誤解やストレスが大幅に軽減されたケースがあります。 効果的な運営方法としては、定期的なトレーニングの実施や、ACPの重要性を啓発する活動が挙げられます。さらに、システム面でのサポートとして電子カルテへの記録や、専門のコーディネーターの配置が有効です。これらの取り組みにより、ACPはより一層実践的かつ効果的に機能し、地域全体での医療・介護連携の質を高めることが可能となります。

認知症対策における共生と予防の両輪

認知症対策において共生と予防は、患者本人だけでなく、家族や地域社会全体の生活の質を向上させる要素です。共生は認知症患者が地域の一員として孤立せず、支え合いながら生活する環境を整えることを意味し、予防は認知症の発症リスクを低減し、進行を遅らせるための取り組みを指します。 共生を促進する施策としては、地域コミュニティでの交流イベントの開催や、認知症カフェの設置、ボランティア活動の推進などが挙げられます。これにより、認知症患者と健常者が自然に交流し、相互理解と協力が深まる環境が整います。また、医療・介護従事者間の連携強化や、認知症に対する啓発活動も共生を支える重要な施策です。 予防策として効果的な方法には、定期的な運動やバランスの取れた食事、社会的な活動への参加が含まれます。特に、身体活動は脳の健康維持に寄与し、認知機能の低下を防ぐ効果があります。また、認知トレーニングや趣味の活動は、認知症のリスクを減少させるとともに、生活の質を向上させます。さらに、早期診断と適切な治療介入も予防策として重要であり、これらが組み合わさることで効果的な認知症予防が実現します。 これらの共生と予防のバランスを取ることで、認知症対策はより包括的なものとなります。地域全体で支え合う体制と、個々人の積極的な予防活動が融合することで、認知症患者が安心して暮らせる社会が実現します。

医療・介護連携を推進するためのなアプローチ

医療・介護連携を効果的に推進するためには、綿密に練られた戦略が必要です。また、地域ごとのニーズに応じたサービス提供が連携強化の鍵となります。本セクションでは、これらのアプローチがどのように連携を深化させ、質の高いケアの提供に寄与するか、事例を交えて紹介します。

地域ごとのニーズに応じたサービス提供

「地域ごとのニーズに応じたサービス提供」は、各地域の特性やニーズを深く理解し、それに基づいた医療・介護サービスを提供することです。これにより、地域住民の多様な要求に柔軟に対応し、質の高いケアを実現することが可能となります。次のセクションでは、なサービス提供方法や成功事例、柔軟なサービス提供体制の構築方法について詳しく説明します。

地域包括ケアシステムの柔軟な運用

地域包括ケアシステムを柔軟に運用するためには、地域の特性やニーズに応じた適切な対応が必要です。その方法と戦略を紹介し、柔軟な運用が医療・介護連携の強化にどのように寄与するかを具体例を交えて解説します。1. カスタマイズ可能なサービス提供モデルの導入 地域ごとの特性や住民のニーズに合わせて、サービス提供モデルを柔軟にカスタマイズします。例えば、都市部では高齢者の単身世帯が増加しているため、訪問介護サービスやデイサービスの充実を図る一方、農村部では医療施設へのアクセスが課題となるため、移動診療や地域医療ネットワークの強化を行います。

2. データ活用による需要予測とリソース配分の最適化 電子カルテや介護記録システムなどのデジタルツールを活用し、地域の医療・介護データを分析します。これにより、需要の変動を予測し、必要なリソースを迅速かつ効率的に配分することが可能となります。例えば、季節ごとの感染症の流行に応じて人員配置を調整することで、サービスの質を維持しつつコストの最適化を図ります。

3. 柔軟な連携体制の構築 医療機関や介護施設、行政機関、地域住民との連携を強化し、緊急時や災害時にも迅速に対応できる体制を整えます。それには、定期的な情報共有会議の開催や、緊急時の連絡網の整備などが挙げられます。例えば、大阪市では「高齢者等在宅医療・介護の連携に関する相談支援室」を設置し、多職種が連携して迅速な支援を提供しています。

4.柔軟な運用がもたらすメリット 柔軟な運用により、地域ごとのニーズに即したサービス提供が可能となり、利用者満足度の向上や医療・介護の質の向上につながります。ある地域では高齢者の増加に伴い、訪問看護サービスを強化することで、入院を減少させ、医療費の削減にも成功しています。また、データを活用したリソース配分により、必要なサービスを適切なタイミングで提供できるため、業務効率も向上します。

このように、地域包括ケアシステムを柔軟に運用することで、地域全体で支える医療・介護体制の構築が実現し、より質の高いサービス提供が可能となります。

地域医療介護総合確保基金の活用事例

地域医療介護総合確保基金は、地域における医療と介護の連携を強化するためさまざまなプロジェクトに活用されています。例えば、病床の機能分化プロジェクトでは、病院内での専門分科の設置や高齢者向けのリハビリテーション施設の整備を支援し、患者一人ひとりに適切な医療サービスを提供する基盤を築いています。また、在宅医療・介護推進プログラムでは、訪問看護や住宅改修支援など、在宅での生活を支えるための取り組みが行われています。 これらのケースでは、基金が地域の医療・介護連携へ大きく貢献しています。病床の機能分化により、専門的な医療が必要な患者は適切な施設で治療を受けることができ、重複するサービスの提供を防ぐことが可能となります。また、在宅医療・介護の推進により、利用者は自宅で安心して生活を続けられる環境が整い、地域全体での医療・介護リソースの最適化が図られています。 地域医療介護総合確保基金の活用においては、地域のニーズに基づいたプロジェクトの選定が重要です。例えば、高齢者人口が特に多い地域では、在宅医療の充実が必要です。また、関係者間の密な連携と継続的な評価・改善プロセスの導入が成功要因として挙げられます。さらに、地域住民や医療・介護従事者からのフィードバックを積極的に取り入れることで、より効果的な支援策を展開することが可能となります。

地域医療・介護連携の成功事例から学ぶ

地域医療・介護連携の成功事例として、東京都内の某市における包括ケアシステムの導入が挙げられます。このシステムでは、医療機関と介護施設が緊密に連携し、患者情報の共有や共同でのケアプラン作成が実現しました。これにより、患者一人ひとりに対する継続的かつ一貫した支援が可能となり、再入院率の低下や利用者満足度の向上が達成されました。 成功の要因としては、関係者間のコミュニケーションの円滑化や、共有システムの操作性の高さが挙げられます。また、地域全体で取り組む協力体制や定期的な評価・改善プロセスの導入も重要なポイントとなりました。これらの事例から、他地域でも取り組めるベストプラクティスとして、技術的な支援と組織的な連携の両立が鍵であることが明らかになっています。

シームレスな情報共有を実現するための技術的アプローチ

シームレスな情報共有を実現するためには、医療介護連携システムの導入プロセスを段階的に進めることが重要です。現状の業務フローや情報管理の課題を分析し、システム導入の目的を明確化します。適切なシステムを選定し、必要な機能やセキュリティ要件を満たしているかを確認します。導入後は、スタッフへの教育やサポートを行い、システムの定着を図ります。 また、試験導入から本格実施までの具体的なプロセスをあらかじめ設定することも欠かせません。限定された環境での試験導入を実施し、実際の運用状況を観察しながら問題点を洗い出します。その後、試験導入の結果を基に改善策を講じ、本格的な導入へと移行します。このプロセスにより、システムの最適化とスムーズな移行が可能となり、関係者全体の理解と協力を得やすくなります。 さらに、情報共有のためのルール策定と運用管理は、システムの効果を最大限に引き出すための第一歩です。具体的には、データのアクセス権限の設定や情報の更新・共有手順を明確に定める必要があります。また、運用状況のレビューやセキュリティ対策の強化による、情報の安全性と信頼性維持も忘れてはなりません。これらの取り組みにより、医療・介護関係者間での円滑な情報共有が実現され、効率的な連携が可能となります。

医療介護連携システムの導入プロセス

医療介護連携システムの導入プロセスは、システムを実装し、安定した運用を確立するための重要なステップです。導入前の準備段階からシステム選定、さらには導入後の評価まで、各段階で慎重な計画と実行が求められます。 導入前の準備段階では、組織のニーズを正確に把握するための現状分析と、システム導入の明確な目的を設定することが大切です。これによってシステム選定時に適切な判断基準を持つことができます。 システム選定から導入後の評価までのステップでは、以下のプロセスが含まれます。・システム選定:複数のシステムを比較検討し、組織の要件に最も適したものを選定します。費用、操作性、提供される機能を重視して評価します。

・導入計画の策定:導入スケジュールを作成し、関係者の役割や責任を明確にします。また、必要なトレーニングやサポート体制を整備します。

・実装とテスト:選定したシステムを実際に導入し、操作性や機能のテストを行います。問題点があれば迅速に対応します。

・評価とフィードバック:導入後のシステムの効果を評価し、利用者からのフィードバックを収集します。

これに基づき、必要な改善策を講じます。 導入プロセス全体の管理ポイントとして、プロジェクトマネジメントの徹底、関係者間の継続的なコミュニケーション、そして定期的なレビューと改善が重要です。これらの要件を満たすことで、医療介護連携システムの導入が円滑に進み、成功に導くことが可能となります。

試験導入から本格実施までの流れ

試験導入から本格実施までの流れは、新しい医療介護連携システムを効果的に導入し、運用を成功させるための重要なプロセスです。以下では、この流れを段階的に説明し、それぞれのステップで必要となる活動や評価方法について詳しく解説します。1. 試験導入の目的とその重要性

試験導入は、新システムの実際の運用環境での有効性と実用性を検証するために実施されます。この段階では、以下の点が特に重要です。

・システムの実用性確認: システムが現場の業務フローに適合しているか、実際の使用状況下での動作を確認します。

・潜在的な問題の早期発見: システム導入後に発生し得る技術的な問題や操作上の課題を事前に特定し、対応策を講じます。

・ユーザーのフィードバック収集: 実際にシステムを使用する医療・介護スタッフからの意見や要望を集め、システム改善に役立てます。

2. 試験導入期間中に実施する活動や評価方法 試験導入期間中には、以下のような段取りが考えられます。

・運用テスト: システムの各機能が正常に動作するか、実際の業務データを使用してテストします。

・トレーニングセッションの実施: ユーザーがシステムを効果的に使いこなせるよう、操作方法や機能についてのトレーニングを行います。

・フィードバックの収集と分析: アンケートやミーティングを通じてユーザーからのフィードバックを収集し、問題点や改善点を分析します。

・パフォーマンス評価: システムの応答速度やデータ処理能力など、パフォーマンス指標を定量的に評価します。

・問題解決と改善措置: 発見された問題に対して迅速に対応し、必要な修正や機能追加を行います。

3. 試験導入結果を基に本格実施に移行するための基準や条件 試験導入の結果を踏まえて本格実施に移行する際には、以下の基準や条件を満たす必要があります。

・システムの安定性: 試験導入期間中に重大な不具合が発生せず、システムが安定的に稼働していること。

・ユーザーの満足度: ユーザーからのフィードバックが概ね肯定的であり、システムの使いやすさや機能性に対する満足度が高いこと。

・業務効率の向上: システム導入により実際の業務プロセスが効率化され、作業時間の短縮やエラーの減少が確認できること。

・必要なサポート体制の整備: 本格導入後も継続的にサポートを提供できる体制が確立されていること。

・コスト対効果の確認: 導入にかかるコストと期待される効果がバランス良く実現されていること。

これらの基準をクリアした場合、本格的なシステム導入へと移行し、全施設や部署への展開を開始します。本格実施後も継続的なモニタリングと改善を行い、システムの最適化を図ります。

情報共有のためのルール策定と運用管理

医療・介護における情報共有を円滑に進めるためには、基本的なルールやガイドラインの策定が不可欠です。これらのルールは、関係者全員が共通の基準と手順を理解し、遵守することで、情報の正確性と一貫性を保つ基盤となります。 ルール策定に際しては、プライバシー保護やデータセキュリティなどの重要なポイントを慎重に考慮する必要があります。個人情報の取り扱いに関する法的要件を遵守しつつ、情報の適切なアクセス管理や暗号化技術の導入など、セキュリティ対策を強化することが求められます。 さらに、運用管理においては、定期的なルールの見直しや従業員への継続的な教育・訓練を通じて、ガイドラインの適用状況を監視し、必要に応じて改善を図ることが重要です。こうしたプロセスを通じて、情報共有の品質を維持・向上させ、医療・介護連携の効果を最大限に引き出すことが可能となります。

介護サービスの質向上に向けた支援策

介護サービスの質向上は、利用者の満足度や生活の質を高めるために欠かせない要素です。これを実現するためには、さまざまな支援策やプログラムが必要とされており、介護現場における継続的な改善が求められています。 介護サービスの質を向上させるための支援策やプログラムがどのようにサービスの質向上に寄与するか、介護従事者や施設がいかにしてそれらを効果的に活用するかなどについて、十分に理解しましょう。

介護従事者の教育とスキルアップ

介護従事者の教育プログラムやトレーニングは、ケアの質を維持・向上させるために非常に重要です。これらの教育は、最新の介護技術や知識を習得し、従事者が効果的かつ安全に業務を遂行するための基盤を提供します。 スキルアップのための方法や機会には、次のようなものがあります。・定期的な研修プログラム:専門知識や技術を深めるための継続的な研修を実施します。

・資格取得支援:介護福祉士やケアマネージャーなどの資格取得をサポートします。

・実践的なトレーニングセッション:現場での対応力を高めるための実践的なトレーニングを提供します。

これらの教育とスキルアップは、サービスの質向上や医療・介護関係者間の連携強化に大きな影響を与えます。例えば、研修を受けた介護従事者は医師や看護師とのコミュニケーションが円滑になり、チーム全体で一貫したケアを提供することが可能となります。これにより、患者や利用者の満足度が向上し、地域全体の医療・介護サービスの質が向上します。

介護施設の運営効率化とサービス向上

介護施設の運営効率化には、最新の業務管理システムや自動化ツールの導入が近道です。これらのシステムは、日常業務のスケジュール管理や在庫管理、利用者データの一元管理などを自動化することで、スタッフの負担を大幅に軽減します。例えば、電子カルテの導入により、紙ベースの記録作業が削減され、情報の共有が迅速かつ正確に行えるようになります。 サービス向上のためには、スタッフの教育・研修プログラムの実施や、利用者からのフィードバックを積極的に取り入れることが重要です。例として、介護技術の向上を目的とした研修や、コミュニケーション能力を高めるワークショップの開催が挙げられます。また、アンケート調査や面談を通じて利用者の声を収集し、それを基にサービス内容を改善する取り組みも効果的です。 運営効率化とサービス向上は相互に関連し合い、施設全体の質を高める要因となります。例えば、業務の効率化によりスタッフが余裕を持てるようになると、利用者一人ひとりに対するきめ細やかなケアが可能となります。さらに、効率的な運営体制はコスト削減にもつながり、これをサービス向上のための投資に充てることができます。結果として、質の高い介護サービスの提供が実現し、利用者満足度の向上につながります。

地域包括ケアシステムを支える人材育成

地域包括ケアシステムの実現には、多様な専門知識とスキルを持つ人材 の育成が必要不可欠です。これらの人材は、医療や介護、予防、生活支援など、さまざまな分野で協力し、地域全体でのシームレスなサービス提供 を支えます。 地域包括ケアシステムに必要な人材を育成するためのプログラムや取り組みを通じて、地域包括ケアシステムの着実な運営と、利用者に対する質の高いケアの提供が実現します。

まとめ:医療・介護連携の未来に向けて

この記事で紹介した医療・介護連携の未来に向けた5つの戦略を通じ、情報共有の効率化と多職種連携の強化が重要であることをご理解いただけたと思います。これらの戦略は、地域包括ケアシステムの構築や医療介護連携システムの導入などによって、持続可能な医療・介護体制を実現します。 将来に向けた医療・介護体制の構築には、地域ごとのニーズに応じた柔軟なサービス提供や、人材育成の強化が必要です。高齢化が進展する中で、効率的なリソースの最適化や、患者・利用者中心のケアプランの策定と実施が求められます。これらの取り組みは、地域全体で支える医療・介護体制の確立につながります。 読者の皆様には、医療・介護の連携強化に積極的に参加し、地域社会全体での協力体制を築くことをおすすめします。今後の課題としては、制度改革や技術の導入、人材不足の解消が挙げられますが、これらを乗り越えることで、高齢化社会に対応した質の高い医療・介護サービスの提供が可能となります。皆様の積極的な取り組みが、未来の医療・介護連携を支える重要な要素となるでしょう。

令和時代の医療・介護連携の展望

令和時代において、医療・介護連携の重要性はますます高まっています。現在の体制には、情報共有の不十分さや業務の重複など、いくつかの課題が存在します。これらの課題は、地域の高齢化や医療・介護ニーズの多様化に伴い、さらに複雑化しています。 このような状況下で、令和時代の医療・介護連携には新たな方向性が求められます。より高度な情報共有システムの導入や、多職種間の協力体制の強化など、未来に向けたビジョンと取り組みが優先度の高い取り組みです。次のセクションでは、これらのビジョンを実現するための施策について述べます。

高齢化社会におけるな医療・介護体制の構築

高齢化社会において安定した医療・介護体制を構築するためには、いくつかの重要ポイントがあります。第一に十分な資金と安定した財源の確保です。第二には人材の確保と育成が重要であり、介護職員や医療従事者の継続的な教育・訓練が求められます。第三は最新の医療技術と介護技術の導入、第四に地域コミュニティとの連携強化、第五には情報共有システムの整備や効率的な運営管理が挙げられます。 現行の医療・介護制度においては、資金不足や人材不足が大きな課題となっています。高齢者人口の急増に伴い、介護サービスの需要が供給を上回る状況が生まれています。また、施設の老朽化や地域間のサービス格差も問題視されています。さらに、医療情報の共有不足や多職種間の連携不全が、効率的なケアの提供を妨げる要因となっています。これらの課題は、永続的な医療・介護体制を実現するために乗り越えなければならないハードルです。 今後の対策としては、資金調達手段の多様化や公私連携の推進が挙げられます。また、人材育成プログラムの充実や働きやすい職場環境の整備も重要です。さらに、ICT技術の活用による業務効率化や遠隔医療サービスの導入が、地域の医療・介護サービスの質とアクセスを向上させることが期待されます。加えて、地域包括ケアの推進や在宅介護支援の強化も、安定的な医療・介護体制の構築に寄与する施策です。これらの改革を総合的に進めることで、高齢化社会における医療・介護の持続可能性を確保し、地域全体で支える体制の実現が可能となります。

地域包括ケアシステムの進化と課題解決

地域包括ケアシステムは、地域における高齢者の医療・介護ニーズに対応するために設計された包括的な枠組みです。これまでの間に、医療機関と介護施設の連携強化や、予防医療の推進などを通じて、システムは着実に進化してきました。特に、電子カルテの導入や情報共有プラットフォームの整備により、医療・介護現場でのデータ連携が格段に向上しました。 しかし、現在地域包括ケアシステムが直面している課題も多岐にわたります。人材不足や財政的な制約はシステムの運用において大きな障壁となっており、質の高いサービス提供の維持が困難になっています。また、地域ごとの医療・介護需要の多様化により、一律の対応ではなく、地域特性に即した柔軟なサービス提供が求められています。さらに、情報セキュリティの確保も重要な課題として浮上しており、個人情報の保護と効率的なデータ共有のバランスを取ることが必要です。 これらの課題を解決するためには、いくつかのアプローチが考えられます。人材育成プログラムの充実を図り、医療・介護専門職のスキル向上と確保を進めることが重要です。財政支援の強化や効率的な資源配分を通じて、システム全体の持続可能性を高める必要があります。加えて、地域ごとのニーズに対応したカスタマイズされたサービスモデルの導入や、最新の情報セキュリティ技術の導入によって、システムの信頼性と安全性を確保することが求められます。 さらに、自治体や地域コミュニティとの協力体制を強化し、地域全体で支える医療・介護ネットワークの構築を推進することも必要です。これにより、住民一人ひとりに適切なサービスを提供し、地域全体の医療・介護リソースの最適化を実現することが可能となります。

医療介護連携のさらなる推進に向けた取り組み

現在の医療・介護連携は、情報共有の不足や各機関間の連携体制の不十分さといった課題に直面しています。これらの課題は、患者・利用者に対する質の高いケアの提供を妨げる要因となっており、効率的なサービス提供を実現するためには解決が急務とされています。 このような状況を改善するために、医療・介護連携のさらなる推進が求められています。具体的な取り組みとしては、医療介護連携システムの導入による情報共有の効率化や、定期的な多職種会議の開催によるコミュニケーションの強化が挙げられます。また、共通のケアプランの策定や、研修プログラムの充実など、連携を支える戦略が実施されています。 これらの取り組みによって、医療と介護の連携が一層強化され、サービスの質の向上や患者・利用者の満足度の向上が期待されます。最終的には、将来にわたって安定した医療・介護体制の構築が実現し、地域全体で支え合う包括的なケアが提供されることが企図されています。

医療・介護関係者が目指すべき方向性

医療・介護関係者が目指すべき方向性は、共通のビジョンや目標を共有し、地域全体での質の高いケアの提供を実現することです。これにより、患者や利用者に対して切れ目のないサービスを提供し、信頼性の高い医療・介護システムを築くことが可能となります。 また、その方向性に向けた行動や取り組みが重要です。医療機関と介護施設との連携を強化し、関係者間での協力や情報共有を推進することで、効率的かつ効果的なケアの提供が可能になります。これらの取り組みを通じて、地域全体で支える医療・介護体制の構築を目指します。

患者・利用者の視点に立ったサービス提供

「患者・利用者の視点に立ったサービス提供」は、医療・介護連携において極めて重要な要素です。患者や利用者のニーズや期待を中心に考慮したサービス提供は、質の高いケアを実現し、満足度を向上させる基盤となります。これにより、信頼関係が築かれ、長期的なケアの継続が可能となります。 さまざまなケーススタディや利用者からのフィードバックを活用することで、サービスの改善点や成功例を明らかにすることができます。例えば、ある介護施設では、利用者の声を反映したプログラムを導入することで、利用者満足度が15%向上しました。また、定期的なアンケート調査を通じて得られた意見を基に、サービス内容を柔軟に変更することで、利用者の多様なニーズに対応しています。 利用者満足度を高めるためには、以下のような施策や方法が効果的です。 ・個別ケアプランの策定:各利用者の状況や希望に応じたカスタマイズされたケアプランを作成し、柔軟に対応します。 ・定期的なフィードバックの収集:アンケートや面談を通じて定期的に利用者の意見を収集し、サービスの質を継続的に改善します。 ・多職種連携の強化:医師、看護師、介護職員など多職種が連携することで、利用者に対する包括的なサポートを提供します。 これらの施策を実施することで、患者・利用者一人ひとりに寄り添ったサービス提供が可能となり、全体的なサービスの質と満足度の向上につながります。

切れ目のない医療・介護連携の実現

医療と介護の連携において「切れ目」が生じる原因として、情報の共有不足やコミュニケーションの欠如が挙げられます。例えば、患者が病院から介護施設へ転院する際に、重要な医療情報が適切に伝達されないケースや、介護スタッフと医療スタッフ間での連絡ミスによるケア内容の取り違えなどが問題となります。これらの「切れ目」は、患者・利用者のケアの質低下や不必要な再入院のリスク増加など、重大な影響を及ぼします。 「切れ目のない連携」を実現するためには、統一された情報システムや定期的なコミュニケーション機会の設置など、効果的な運用方法やツールの導入が不可欠です。統一された情報システムを導入することで、医療機関と介護施設間でリアルタイムに患者情報を共有でき、迅速かつ正確な対応が可能となります。また、定期的なミーティングやカンファレンスを開催することで、双方のスタッフ間の連携を強化し、問題点の早期発見と解決を図ることができます。 これらの取り組みのメリットとして、ケアの質の向上や業務の効率化が挙げられます。例えば、ある地域では統一情報システムの導入により、転院時の情報伝達がスムーズになり、患者の再入院率が低下しました。また、定期的なコミュニケーションの場を設けることで、医療と介護の連携が強化され、サービスの重複や漏れが減少し、利用者満足度が向上しました。これらの成功事例は、切れ目のない医療・介護連携がもたらす効果を裏付けるものです。

地域全体で支える医療・介護体制の構築

地域全体で支える医療・介護体制の構築は、高齢化が進む現代社会において優先度の高い課題です。医療と介護がシームレスに連携することで、地域住民に対して一貫したサービス提供が可能となり、ケアの質が大幅に向上します。これにより、患者や利用者は必要な支援をタイムリーに受けられ、地域全体の健康水準の向上に寄与します。 地域全体で支えるための施策としては、地域包括ケアシステムの強化や、医療機関と介護施設間の情報共有プラットフォームの導入が挙げられます。また、地域住民や関係者が一体となって取り組む「地域ケア会議」の開催や、医療・介護職の連携研修の実施も効果的です。これらの施策により、各機関間の連携が深まり、安定した医療・介護体制の土台が築かれます。 持続可能な医療・介護体制を構築するためには、地域コミュニティとしての包括的なアプローチが求められます。大阪市では「高齢者等在宅医療・介護の連携に関する相談支援室」を設置し、多職種連携体制を確立することで、地域全体での支援体制を強化しています。これにより、地域住民が安心して生活できる環境が整い、医療・介護サービスの持続的な提供が実現されています。

.JPG)