介護施設における虐待防止研修は、施設の信頼性を向上させるための大切なカリキュラムです。高齢者虐待が社会問題として深刻化する中で、利用者やその家族からの信頼される施設であるためには、間違っても虐待の風評が伝わるようなことがあってはいけません。虐待防止研修を効果的に実施することによって、職員の意識とスキルを向上させ、施設における虐待発生の未然防止につながります。

本記事では、介護施設における虐待防止研修の効果を最大化するための7つのポイントについて解説します。虐待を防止して施設の信頼性を高めるための戦略や実践方法を理解し実行に移すための気づきやヒントとなる内容なので、ぜひチェックしてみてください。

高齢者虐待防止の重要性

高齢者への虐待は、今や社会問題化しつつあります。介護施設でそのような虐待は絶対にあってはならないことですが、単に介護者の善意に委ねておけばよいというものではありません。高齢者虐待防止の重要性について解説します。

高齢者虐待の現状と課題

2021年度の高齢者虐待の統計データ[1]

2023年度における高齢者虐待の現状は、介護施設経営者にとって深刻な課題となっています。養介護施設従事者等(※介護老人福祉施設など養介護施設又は居宅サービス事業など養介護事業の業務に従事する者)によるものが日本全国で1,123件発生し、前年度より267件(31.2%)増加しました。こうしたデータは、高齢者虐待が決して小さな問題ではないことを示しています。(出典:厚生労働省「令和5年度『高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律』に基づく対応状況等に関する調査結果」)

虐待の種類別に見ると、身体的虐待が最も多く、次いで心理的虐待、介護放棄の順に報告されています。さらに、全体の25.6%にあたるケースでは身体拘束が行われており、これは言うまでもなく重大なコンプライアンス違反です。このような虐待が発生する背景には、職員のストレスや過重労働、適切な研修の不足などがあると推定されます。介護施設においては、これらの要因に対処するための効果的な対策や研修プログラムの導入が急務となっており、職員のストレスマネジメントや、定期的な虐待防止研修の実施が求められます。

【参考:2023年度の統計】

養介護施設従事者等による高齢者虐待判断件数:1,123件(前年対比+267件)

同 相談通報件数:3,441件(前年対比+646件)

上記統計は、介護施設が率先して虐待防止策を講じる必要性をはっきりと示しています。継続的な研修実施と打ち手により施設内での高齢者虐待を未然に防ぐことは、介護事業者の使命です。

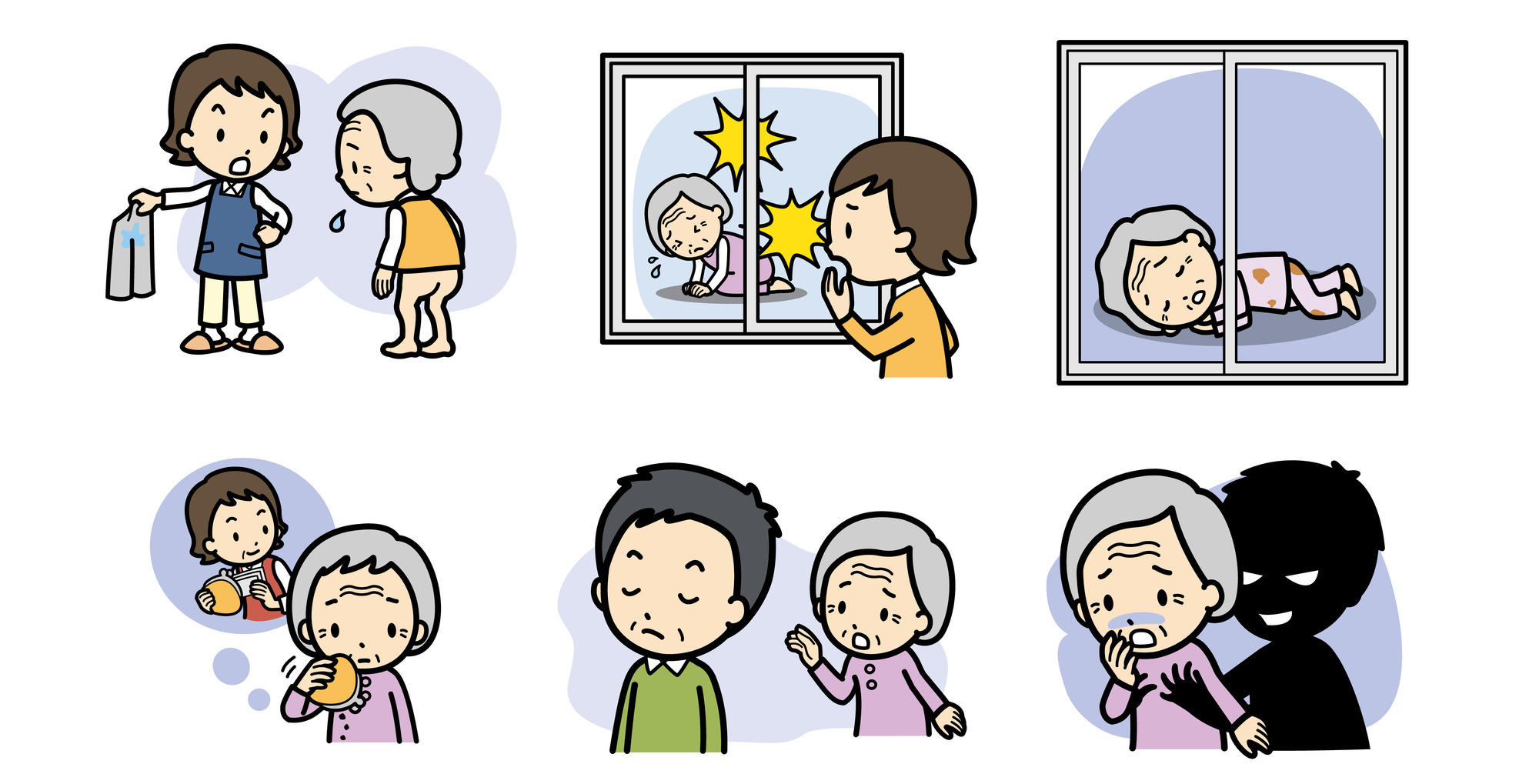

虐待の種類とその影響

介護施設における高齢者虐待には、いくつかのパターンがあります。主な虐待の種類として、身体的虐待、心理的虐待、そして介護放棄が挙げられます。これらの虐待は高齢者の心身に深刻な被害をもたらすだけでなく、施設の運営にも深刻な影響を与えます。

- 身体的虐待:高齢者に対して暴力を振るう行為で、殴る、蹴る、拘束するなどが含まれます。利用者に対して不必要に体を押しつける行為や、厳しい力で身体を揺さぶるなどの行為も該当します。

- 心理的虐待:高齢者に対して言葉による攻撃や威圧、無視を行うことで、精神的な苦痛を与える行為です。例えば、利用者の人格を否定するような言葉で叱責することや、相手の感情を無視して一方的に指図することなども含まれます。

- 介護放棄:必要な介護を怠ることで、高齢者の健康や生活に悪影響を及ぼす行為です。例えば、食事や薬の管理を怠ることや、日常生活の支援を十分に行わないことで利用者の生活が困難になるケースが該当します。

こうした虐待の影響は、短期的なものだけでなく長期にわたって尾を引くケースがあります。身体的虐待は即座に高齢者の負傷や痛みを引き起こすことはもちろん、長期的には身体能力の低下や慢性的な健康問題を招く可能性があります。心理的虐待は、高齢者の精神面での健康を損ない、鬱や不安障害など心理的疾患を引き起こす恐れがあります。また、介護放棄は高齢者の生活の質を著しく低下させ、栄養不良や感染症のリスクを高める原因となります。

虐待によるこうしたネガティブな影響は本来あってはならないものであり、未然防止が必須です。また万が一発生した場合には被害を最小限に抑えるために、職員が虐待の兆候を認識し、適切な対応を行うことで、高齢者が安全かつ尊厳を保った生活を送るように心掛けなければなりません。定期的なモニタリングや職員の教育・訓練によって、虐待を未然に防ぐ体制を構築することが求められます。

身体拘束の問題とその解決策

身体拘束は、高齢者に対する身体的虐待の一形態として位置付けられており、介護現場における安全管理や業務効率化圧力などがその背景として考えられます。しかし、身体拘束は身体的な負担をともなうばかりか高齢者の尊厳をも損なうため、倫理的にも大きな問題となります。

身体拘束がもたらす高齢者への悪影響として、まず身体的な健康の悪化が挙げられます。日常的な拘束により褥瘡(じょくそう)のリスクが高まり、筋力の低下による転倒事故の原因ともなります。心理面では、自由を奪われたことによるストレスや不安から抑うつ状態を引き起こすことが多く、高齢者のQOL(生活の質)が著しく低下します。

また倫理的にも、高齢者の人権が侵害される点が問題です。身体拘束は、利用者の意思を尊重せず一方的に行われるため、介護施設の信頼性にも重大な悪影響を及ぼします。さらに、介護職員自身も倫理的なジレンマや精神的負担を抱えることになり、職場環境の悪化につながる可能性があります。

身体拘束を回避するためには、必ず拘束以外の代替手段を講じることが必須です。例えば、転倒防止マットや手すりの設置、適切な環境整備によって拘束することなしに安全性を確保することが挙げられます。また、職員研修を充実させ、コミュニケーションスキルやストレスマネジメント技術を向上させることで、利用者の不安を軽減し、身体拘束の必要性をなくすというアプローチも求められます。

さらに、多職種連携を強化することも重要です。医師、看護師、理学療法士などとの連携を密にし、個々の利用者に最適なケアプランを策定することで、身体拘束に頼らない介護が実現できます。加えて、利用者やその家族との信頼関係を築き、彼らの意見や希望を尊重することが、身体拘束回避への重要なステップとなります。

その他のサポート策として、身体拘束廃止を推進するガイドラインやチェックリストの活用も推奨されます。定期的なセルフチェックや外部監査を実施し、施設全体で取り組む姿勢を維持することが、身体拘束の回避と事業所の風評被害防止につながります。

高齢者虐待防止法と令和6年度の義務化

法律の概要と介護施設への影響

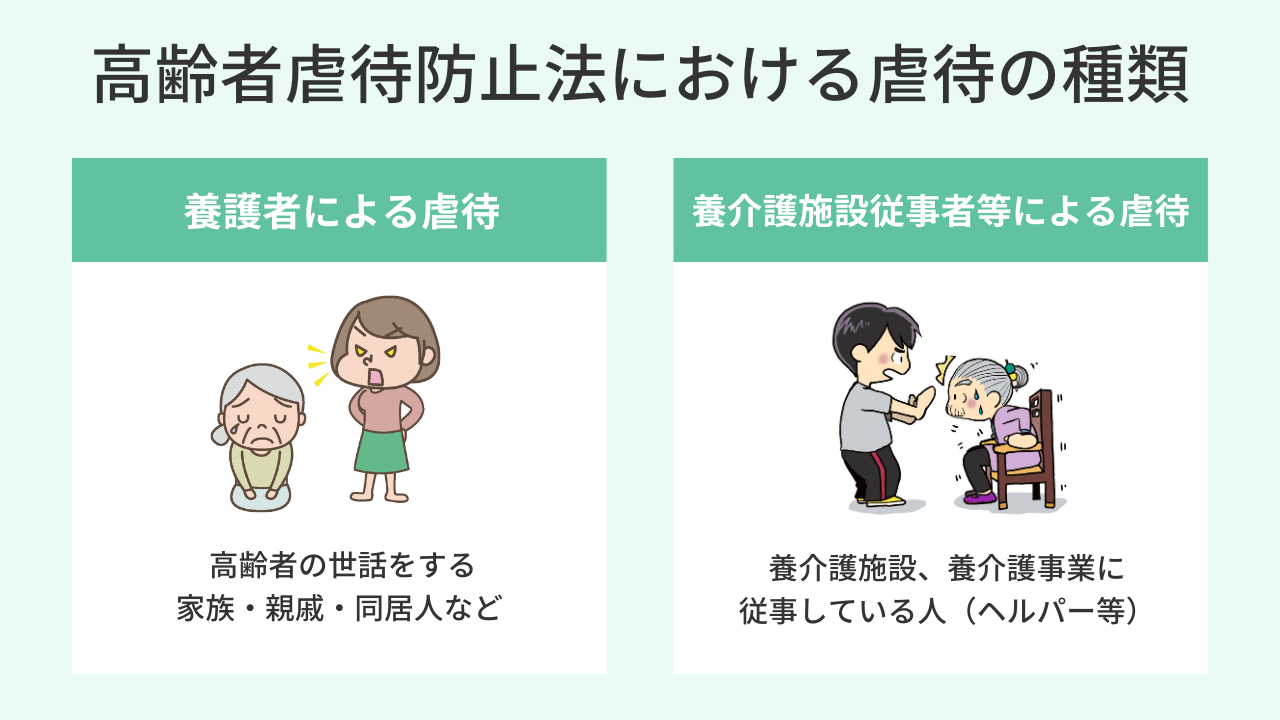

高齢者虐待防止法は、高齢者が安心して生活できる社会を実現するために制定された法律です。この法律の主な目的は、高齢者に対する虐待を未然に防ぎ、万が一発生した際には迅速かつ適切に対処することにあります。そのため身体的虐待、心理的虐待、経済的虐待、介護放棄などの各種虐待行為を禁止し、これらを防止するための各種措置を定めています。

この法律は、介護施設の運営や管理にも大きな影響を与えます。具体的なポイントとしては、以下の点が挙げられます。

- 定期的な虐待防止委員会の開催:施設内で虐待防止に関する委員会を定期的に開催し、現状の把握と対策の検討を行うことが求められます。

- 職員への研修の実施:全職員に対して定期的な虐待防止研修を実施し、適切な知識と対応力を身につけさせる必要があります。

- 虐待防止指針の整備:施設内で具体的な虐待防止の指針を策定し、全職員が遵守できるようにすることが求められます。

- 相談・報告体制の確立:虐待の疑いがある場合には迅速に報告し、適切な対応を取るための相談体制を整備することが義務付けられています。

高齢者虐待防止法を遵守するために介護施設が取るべき対策や準備には、以下のようなものがあります。

- 内部規定の見直し:現行の運営規定やマニュアルを見直し、虐待防止に関する具体的な項目を追加・修正する。

- 職員教育の強化:研修プログラムを充実させ、実践的なケーススタディやロールプレイを取り入れる。

- モニタリングシステムの導入:虐待の兆候を早期に発見するための監視システムや報告ツールを導入する。

- 外部専門家との連携:専門家の意見を取り入れ、最新の防止策や対応方法を常にアップデートする。

- 利用者およびその家族とのコミュニケーション:定期的な面談や意見交換を通じて、信頼関係を築き、虐待の兆候を早期に察知する。

これらの対策を講じることで、介護施設は高齢者虐待防止法を遵守し、信頼性の高いサービス提供が可能になります。法律の理解と適切な対応は、施設の運営だけでなく、利用者とその家族の安心にも直結する重要な要素です。

法改正が求める施設の役割

高齢者虐待防止法の改正により、介護施設には新たな役割と責任が求められるようになりました。これにより、施設運営者は法令遵守だけでなく、より積極的な虐待防止策の実施が求められています。

具体的には、施設は虐待防止のための組織体制の強化や、職員への継続的な研修の実施、虐待の早期発見と迅速な対応を可能にするための内部通報システムの整備などが必要となりました。こうした規制へ確実に対応するには、虐待防止を意識した運営方針をトップが宣言し、全職員が一丸となって取り組むことが求められます。

管理者としては、まず施設全体の体制を見直し、虐待防止に必要なリソースを適切に配分することが重要です。また、職員間のコミュニケーションを促進し、問題が発生した際には迅速かつ適切に対処できる体制を構築することが求められます。さらに、定期的な評価とフィードバックを通じて、継続的な改善を図る姿勢を強調するのも大事です。これにより、施設の信頼性を高め、利用者やその家族へ、安全で安心な介護環境を提供できます。

虐待防止研修の目的と効果

虐待防止研修は法定研修であり、その実施は必須です。しかし単に必須だから行うのではなく、その目的や効果を十分に理解して研修がより高い効果を発揮するように工夫することが大事です。

職員の意識向上と知識の強化

高齢者虐待の定義と対応方法の理解

高齢者虐待は、高齢者に対して身体的、心理的、経済的な苦痛を与える行為や、必要な介護を怠るという不適切な対応を指します。定義された種類として、以下のようなものがあります。

- 身体的虐待:殴打や無理な体位への強制など、身体に直接的な傷害を与える行為。

- 心理的虐待:侮辱や脅迫、無視など、精神的な苦痛を与える行為。

- 経済的虐待:高齢者の財産を不正に使用したり、必要な財産管理を怠る行為。

- 介護放棄:必要な介護や支援を提供しないことで高齢者の生活を脅かす行為。

- 身体拘束:法的または倫理的な理由なく高齢者の身体の自由を制限する行為。

各虐待の種類に対する適切な対応方法および身体拘束の予防策は以下の通りです。

- 身体的虐待への対応:被害の早期発見と医療機関への迅速な連絡、適切な証拠の収集。

- 心理的虐待への対応:被害者との信頼関係の構築、カウンセリングの提供、加害者への心理的支援。

- 経済的虐待への対応:財産管理の透明化、定期的な財務チェック、法的手続きの検討。

- 介護放棄への対応:介護計画の見直し、必要な資源や支援の提供、業務負担の軽減。

- 身体拘束の予防:代替手段の導入、スタッフの教育、環境の整備。

職員が実際に現場で高齢者虐待に対応する際の具体的な手順やチェックポイントは以下の通りです。

- 異常の早期発見:日常的な観察を通じて、身体的な痕跡や行動の変化に気付く。

- 緊急対応:即時の医療支援が必要な場合は、速やかに医療機関と連携する。

- 報告と記録:虐待の疑いがある場合は、所定の報告手順に従い、詳細な記録を残す。

- 多職種連携:医療、福祉、法務などの関係機関と協力し、包括的な支援を提供する。

- 再発防止策の実施:虐待の原因を分析し、同様の事案が再発しないような対策を講じる。

これらの手順を通じ、高齢者虐待を未然に防ぎ、また万が一発生した際には迅速かつ適切に対応することが求められます。

介護職員のストレスマネジメント

介護職員が抱えるストレスを上手にマネジメントすることは、高齢者虐待防止に直結する重要な要素となります。介護職員が日々の業務で経験するさまざまなストレスの原因を正確に分析したうえで、職員の心理的負担を軽減する対策を講じることは、高齢者虐待のリスクを下げることにもなります。

効果的なストレス管理の方法としては、定期的なカウンセリングやメンタルヘルスの研修、リラクゼーション技術の導入などがあります。こうしたサポートを職員に提供することで、ストレスを適切に対処し、心の健康を維持することが可能です。

職員がストレスフリーで働ける環境は、待の発生リスクを低減させます。職場全体でのストレスマネジメントは、信頼性の高い介護サービスの提供において大事なポイントです。

認知症ケアと意思決定支援の重要性

認知症高齢者に対する適切なケア方法や支援の必要性は、高齢者虐待防止において極めて重要です。認知症を抱える利用者は、コミュニケーション能力の低下や判断力の欠如により、日常生活での支援が必要となります。適切なケアを提供することで、利用者の尊厳を守り、安全で快適な生活環境を維持することが可能になります。

意思決定支援の方法としては、意思表示のサポートや代替的なコミュニケーション手段の導入が挙げられます。最新のガイドラインでは、利用者の意思を最大限尊重しつつ、必要に応じて専門家の意見を取り入れることが推奨されています。例えば、家族や医療チームと連携しながら、個々の利用者に最適なケアプランを策定する方法が含まれます。

これらの取り組みが虐待防止に寄与する理由は、利用者の意思を尊重する環境を整えることで、職員と利用者との信頼関係が築かれやすくなるからです。意思決定支援を通じて、利用者のニーズや希望が適切に反映されることで、ストレスや誤解によるトラブルが減少し、その結果虐待のリスクが低減します。

施設の信頼性向上と職場環境改善

サービスの質向上による利用者満足度の向上

サービスの質向上は、利用者の満足度に直結します。高品質なサービス提供により、利用者は安心感と信頼感を持ち、施設に対する満足度が高まります。専門知識を持つスタッフによる丁寧なケア、清潔で快適な環境の維持、迅速かつ的確な対応などが、高いサービス品質の例として挙げられます。これらの要素が組み合わさることで、利用者は施設を高く評価するようになります。

サービス品質向上のためには、以下のような施策や改善活動が有効です。

- 職員のスキルアップ:定期的な研修や資格取得支援を通じて、スタッフの専門知識と技能を強化します。

- 施設環境の改善:清潔で快適な居住空間を提供するために、設備の定期的な点検とメンテナンスを行います。

- 利用者フィードバックの活用:定期的なアンケートや意見交換会を通じて、利用者の声を反映したサービス改善を図ります。

- 最新技術の導入:IT技術や介護機器の導入により、効率的かつ質の高いサービス提供を実現します。

利用者満足度の向上は、施設の信頼性や評判にも大きなインパクトを与えます。満足した利用者は、施設を積極的に推薦する傾向があり、口コミや紹介を通じて新たな利用者の獲得につながります。また、高い満足度は介護施設の評判を高める要因となり、地域社会における存在感を強化します。これにより、経営の長期的な安定や事業拡大の基盤が築かれるのです。

職場の心理的安全性の確保

職場の心理的安全性は、高齢者虐待防止において極めて重要な要素です。職員が安心して意見を述べたり、問題を報告したりできる環境が整っていることで、高齢者虐待の兆候を早期に検知し、適切な対応を取ることが可能になります。

安全な職場環境を築くためには、以下のようなステップや施策が有効です。

- 定期的なコミュニケーションの場を設け、職員が自由に意見を交換できる機会を提供する。

- 匿名でのフィードバックシステムを導入し、職員が安心して問題を報告できる仕組みを整える。

- リーダーシップトレーニングを実施し、管理者が積極的に職員の声に耳を傾ける姿勢を養う。

- ストレスマネジメントやメンタルヘルスサポートを提供し、職員の心理的負担を軽減する。

- ハラスメントやいじめの防止に向けた明確なガイドラインを策定し、遵守を徹底する。

心理的安全性が確保された職場では、職員のパフォーマンスが向上し、離職率の低下が期待できます。職員が自分の役割に自信を持ち、職場に対する満足度が高まることで、長期的な雇用維持が可能となります。また、心理的に安定した環境は、職員のモチベーションを高め、積極的な問題解決やイノベーションの促進にも繋がります。その結果施設全体の運営効率が向上し、利用者に対するサービスの質も向上します。

離職率改善への期待

離職率の高さは、介護施設における高齢者虐待防止状況に直接的な影響を与えます。職員が頻繁に入れ替わると経験不足や引継ぎ不足が生じやすく、そのために高齢者へのケアの質が低下するリスクが高まります。また、職場環境の安定性が欠如すると、職員のストレスが増大し、心理的な負担が高まることで虐待の発生する要因となっていきます。

離職率を低減させるためには、職員の働きやすい環境の整備が最も大切です。そのための施策としては、適切な給与体系の導入や福利厚生の充実、定期的な研修やキャリアアップの機会提供があります。また、職場でのコミュニケーションを促進し、職員同士の協力関係を築くことで、チームの一体感を高めることも効果的です。さらに、職員の意見や提案を積極的に取り入れることも、職場への満足度を向上につながります。 離職率の改善は、施設全体の運営やサービスの質向上に大きく貢献します。安定した職員配置は、高齢者に対する継続的かつ質の高いケアの提供を可能にし、利用者満足度の向上につながります。その結果施設の評判が高まり、新たな利用者の獲得や地域社会からの信頼の向上にも繋がります。また、離職率が低下することで採用や研修にかかるコストも削減でき、経営の安定化も見込めます。

\この記事を読まれている方に人気な資料です/

虐待防止研修の7つのポイント

虐待防止研修を成功に導く7つのポイントを解説します。これらのポイントを抑えることによって、研修の効果は何倍にもなり、施設での虐待防止が確実なものとなります。ヒントとなる事例もいくつかご紹介します。

研修内容の充実化

厚生労働省や地方自治体の資料活用

厚生労働省が設置した認知症介護研究・研修センターは、「認知症介護情報ネットワーク」を構築しています。同ネットワークが提供する教材は、最新の認知症ケア方法や高齢者虐待防止のための知識を体系的に学ぶことができる貴重なリソースです。これらの教材は、実践的な事例や具体的な対応方法を含んでおり、介護職員が現場で直面するさまざまな状況に対応できるよう構成されています。

認知症介護情報ネットワークの教材は、虐待防止研修において非常に有用です。虐待の兆候を早期に発見するための観察技術や、適切なコミュニケーション方法、ストレスマネジメントのスキルなどが内容に含まれており、実際のケーススタディを通じて、理論だけでなく実践的な対応力を高めることも期待できます。

教材導入のメリットとしては、研修の質向上と一貫性の強化が挙げられます。統一された教材を使用することで、全職員が同じ判断基準や知識を持つことができ、施設全体での虐待防止体制が強化されます。教材を導入するには、まず教材の選定と購入を行い、職員に対して適切なタイミングで配布・説明を行います。さらに、定期的なフォローアップ研修を実施することで、継続的なスキル向上と知識の定着を図ります。

認知症介護情報ネットワークの教材導入

認知症介護情報ネットワークが提供する教材には、身体拘束廃止を企図した事例集が含まれています。この事例集では、実際に介護現場で発生したシチュエーションを詳細に再現し、どのようにして身体拘束を回避し、利用者の尊厳を守ることができたかが紹介されています。

この事例集を虐待防止研修において活用する場合、研修参加者が小グループに分かれ、各事例についてディスカッションを行うことが効果的です。たとえば事例を基にしたロールプレイや、問題点の分析・改善策の論議などを通じて、職員の実践的な対応能力を向上させることができます。

実際の事例を通して学ぶことは、身体拘束廃止の重要性と実践方法を深く理解する上で非常に有益です。具体的なケーススタディに触れることで、職員一人ひとりが日常業務において虐待防止に対する意識を高め、実践的なスキルを習得することが期待されます。

身体拘束廃止に向けた事例集の活用

身体拘束の廃止を目指すためには、具体的な事例集を活用した研修が非常に有効です。事例集は、現場で実際に起こり得る状況を詳細に描写しており、職員が具体的な対応方法を学ぶための貴重な教材となります。

1. 事例集を使った具体的な研修プログラムの設計方法としては、まず事例集から代表的なケースを選定し、それを基にシナリオ形式の研修を設計します。次に、グループディスカッションやロールプレイを取り入れることで、職員同士が意見交換を行い、実践的なスキルを身につけることが可能です。また、事例ごとに解決策や改善点を明確にし、具体的なアクションプランを策定する段階を設けることも重要です。

2. スタッフが事例を通じて学ぶべきポイントや気づきとしては、まず虐待が発生する要因や兆候を認識する能力の向上が挙げられます。事例を分析することで、職員は適切なコミュニケーション方法やストレス管理の重要性を理解し、実際の業務に応用できる知識を習得します。また、事例に基づくディスカッションを通じて、問題解決能力やチームワークの強化にも繋がります。

3. 事例集を使用することで得られる具体的なメリットや改善点としては、職員の意識向上とともに、施設全体の運営効率が改善されることが期待されます。具体的には、虐待の予防率が向上し、利用者からの信頼度が高まります。また、実際の事例を通じて学ぶことで、研修内容がより現実的かつ実践的になり、職員の理解度が深まります。さらに、定期的な事例分析を行うことで、継続的な改善サイクルが確立され、施設全体のサービス品質の向上に寄与します。

研修の実施方法の工夫

eラーニングの活用と利便性

eラーニングは、現代の介護施設において効果的な虐待防止研修手段として注目されています。インターネットを活用したオンライン学習環境により、職員は自分のペースで必要な知識とスキルを習得でき、施設全体の研修効率を高めることが可能です。

【eラーニングを利用した虐待防止研修のメリット】

eラーニングの最大のメリットは、時間と場所の柔軟性です。職員は業務の合間や自宅からでも学習を進めることができ、業務の妨げになりません。また、標準化された教材により、研修内容の一貫性維持と質の向上が図れます。

【施設における導入・運用方法】

導入の第一歩として、適切なeラーニングプラットフォームを選定します。次に、施設のニーズに合わせた教材をカスタマイズし、職員への導入研修を実施します。運用面では、定期的な進捗確認やフィードバックを通じて、研修の効果を継続的に評価・改善します。

【eラーニングを活用することで得られるその他のメリット】

eラーニングの活用により、研修のスケジュール管理が容易になり、効率的な学習進行が実現します。また、オンライン上でのデータ管理により、職員の学習状況をリアルタイムで把握し、必要に応じて個別にフォローアップを行うことが可能となります。

既存の会議や研修との統合

虐待防止研修を効果的に実施するには、既存の会議や研修プログラムとの統合が有効です。この統合により、研修の準備や運営にかかる時間やコストを削減し、職員全体に一貫したメッセージを伝えることが可能となります。

統合方法としては、定期的な職員会議に虐待防止のテーマを組み込むことや、既存の研修カリキュラムに虐待防止モジュールを追加する方法があります。これにより、研修内容が日常業務と密接に関連付けられ、職員の理解と実践が促進されます。

実際に統合を行った介護施設では、会議時間の一部を虐待防止に関するディスカッションに充てることで、職員間の意識が高まり、虐待防止策の定着と実効性の向上が確認されています。このような成功事例から学び、他の施設でも同様のアプローチを採用することが推奨されます。

施設内でのロールプレイや実践的な演習

施設内でのロールプレイや実践的な演習は、高齢者虐待防止研修において非常に有効な手法です。これらの演習を通じて、職員は実際の現場で直面する可能性のある状況をシミュレーションし、適切な対応方法やコミュニケーションスキルを実践的に習得することができます。具体的なシナリオを用いることで、理論だけでなく実践的な知識を深め、職員の意識向上につながります。

ロールプレイや実践的な演習を導入する際の手順としては、まず研修の目的に合ったシナリオを作成することが重要です。次に、職員を役割に割り当て、実際に状況を演じてもらいます。その後、演習終了後にフィードバックセッションを設け、各参加者の対応について振り返りを行います。こうしたプロセスにより、職員は自身の対応方法を客観的に評価し、改善点を見つけることができます。

演習を通じて職員が得られるスキルや気づきには、効果的なコミュニケーション能力、ストレス下での冷静な判断力、および高齢者の状態を適切に理解し対応する能力などが含まれます。また、これらの演習により職員間の連携が強化され、職場全体での虐待防止意識が高まることが期待されます。その結果、施設内での高齢者虐待のリスクを大幅に低減する効果が期待できます。

職員間のコミュニケーション促進

スタッフの気持ちに耳を傾ける重要性

職員の感情やストレス状態を正しく理解することは、高齢者虐待防止において極めて重要です。職員が抱えるストレスや不満を把握し、適切に対応することで、虐待の防止につなげることができます。

スタッフの声を聞くためには、以下のような具体的な方法やコミュニケーション手法を取り入れることが有効です。

- 定期的な個別面談を実施し、職員一人ひとりの悩みや意見を直接聞く。

- 匿名のフィードバックシステムを導入し、気軽に意見を共有できる環境を整える。

- オープンなコミュニケーション文化を促進し、職員同士が自由に意見を交換できる場を設ける。

スタッフの声に耳を傾けることで、信頼関係の構築や問題解決が促進され、職場全体の環境改善に寄与します。これにより職員の満足度が向上し、高齢者虐待のリスクを低減することが期待できます。

犯人探しを避けるための環境作り

高齢者虐待防止の取り組みを進める上で、「犯人探しを避ける職場環境」を整えることも重要です。以下に、そのための具体的な方法を紹介します。

- 犯人探しが起こりにくい職場環境の特徴:透明性の高いコミュニケーションや、問題発生時の迅速かつ冷静な対応が可能な体制を構築します。

- 責任追及ではなく問題解決に焦点を当てた文化の醸成:職員が自由に意見を述べられる雰囲気を作り、失敗を学びの機会と捉えることで、建設的な解決策を導き出します。

- スタッフが安心して問題を報告できる環境の整備:匿名での報告制度の導入や、報告後のフォローアップを確実に行うことで、職員の安心感を高めます。

研修後の意見交換会の実施

虐待防止研修後の意見交換会は、研修の効果を最大限に引き出すための重要なステップです。意見交換会を通じて職員同士のコミュニケーションを促進し、研修内容の定着と職場環境の改善を図ることができます。

1. 意見交換会の目的と重要性

意見交換会の主な目的は、研修で学んだ内容を職員が共有し、実際の業務にどのように適用できるかを議論することです。これにより、職員は自らの経験やアイデアを持ち寄り、虐待防止策の具体化と実践的な改善策の策定が可能となります。また、意見交換を通じて職場内の信頼関係が深まり、チーム全体の意識向上にも繋がります。

2. 効果的な意見交換会の進行方法やファシリテーションのポイント

意見交換会を効果的に進行させるためには、以下のポイントが重要です。まず、明確なアジェンダを設定し、議論の方向性を示すことが必要です。次に、全員が発言しやすい雰囲気を作るために、ファシリテーターは積極的に話を促し、意見の偏りを防ぐ役割を果たします。また、意見や提案が具体的かつ建設的であるように導くことも重要です。最後に、会議の内容を記録し、後のフォローアップに活用することで、実際の改善策に繋げることができます。

3. 交換会の結果を研修内容の改善や職場環境の向上に活かす方法

意見交換会で得られたフィードバックや提案は、研修内容の見直しや職場環境の改善に直接役立てることができます。具体的には、職員からの意見を基に研修プログラムをカスタマイズし、より実践的で効果的な内容に更新します。また、共有された課題や改善点をもとに、職場内のルールやサポート体制を強化し、虐待防止に向けた具体的な措置を講じることが可能です。これにより、持続可能な虐待防止体制の構築と職員のモチベーション向上を実現します。

定期的な委員会開催と指針の整備

委員会の役割と運営方法

虐待防止委員会は、介護施設における高齢者虐待を未然に防止するための中核的な役割を担います。具体的な役割として、虐待の兆候の監視、スタッフへの教育・研修の企画・実施、虐待発生時の迅速な対応策の策定などが含まれます。また、委員会は高齢者やその家族からの相談・報告窓口としても機能し、信頼性の高い対応を行うための体制整備が求められます。

委員会を効果的に運営するためには、明確な手順やガイドラインの設定が不可欠です。運営における主要な手順例は以下の通りです。

- 定期的な会議の開催:委員会メンバーが定期的に集まり、現状の評価や改善策の検討を行います。

- 役割分担の明確化:各メンバーの役割や責任を明確にし、業務の効率化を図ります。

- 継続的な教育・研修:最新の法制度や対応方法に関する情報を共有し、メンバーのスキル向上を図ります。

委員会メンバーの選出は、施設運営における重要なプロセスです。選出に際しては、以下の点を考慮することが推奨されます。

- 多様な視点を持っていること

- 高い倫理観と責任感を持っていること

- 定期的にミーティングに参加可能であること

定期的なミーティングの実施は、委員会の活動を継続的に監視・評価し、必要な改善を迅速に行うために極めて重要です。これにより、施設全体としての虐待防止体制の強化が図られ、信頼性の高い介護サービスの提供が可能となります。

高齢者虐待防止指針の作成と更新

高齢者虐待防止指針の作成と更新は、介護施設において極めて重要なプロセスです。指針の整備は、施設全体が統一された防止策を理解し実践するための基盤となります。

高齢者虐待防止指針は、施設内での虐待行為を未然に防ぐための具体的な方針や手順を定めるものです。これにより、スタッフ全員が虐待の定義や予防策を正しく理解し、一貫した対応が可能となります。また、指針は施設の信頼性を高め、利用者やその家族からの信頼を獲得するためにも欠かせません。

指針作成の際には、虐待の各種定義や事例を明確にすることが重要です。次に、虐待が発生した際の対応手順や報告体制を詳細に記載します。さらに定期的なスタッフ研修の実施や、ストレスマネジメントの方法についても盛り込むことで、予防策を強化します。地域の支援機関や専門家との連携方法も指針に含めるとより効果的です。

高齢者虐待防止指針は、一度作成したら終了ではなく、定期的なレビューが必要です。法制度の変更や社会情勢の変化に応じて、指針内容をアップデートすることで、常に最新の防止策を維持します。見直しのプロセスには、委員会の開催やスタッフからのフィードバックを取り入れることが不可欠です。

相談・報告体制の確立

相談・報告体制の確立は、問題の早期発見と迅速な対処などの観点から、虐待防止において欠くことのできない要素です。これによって被害の拡大を防ぎ、発生した事案への適切なフォローなどが可能となります。

有効な相談および報告体制を定着させるには、専用の報告窓口の設置、定期的な研修の実施などが必要です。内部通報者の保護などを保証・周知することによって、職員が安心して相談や報告ができる環境を整えることができます。匿名性の確保、職員間の信頼関係の維持などにも留意するようにしましょう。

担当者の選任と責任体制の構築

担当者の役割と必要なスキル

担当者の役割と必要なスキルは、介護施設における高齢者虐待防止の中心的な要素です。担当者は、施設内での虐待防止策の実施と監督を担い、職員と利用者の双方の安全と福祉を確保する重要な役割を果たします。

選任された担当者は虐待の兆候を早期に発見し、適切な対応を取ることが求められます。また、定期的な研修の企画・実施や、虐待防止に関する指針の整備・更新も担当者の重要な役割です。さらに、職員とのコミュニケーションを密にし、信頼関係を築くことで、職場全体の心理的安全性を高めることが期待されます。

担当者には、以下のようなスキルや知識が求められます。

- 高齢者虐待の理解:虐待の種類や兆候、法的な対応方法についての深い知識

- コミュニケーション能力:職員や利用者、家族との効果的な対話を行うスキル

- 問題解決能力:虐待が疑われる状況で迅速かつ適切に対応する能力

- リーダーシップ:チームを導き、虐待防止の文化を築く力

効果的に業務を遂行するためには、担当者に対する継続的なサポートと研修が不可欠です。定期的な専門知識の更新やストレスマネジメントの研修を提供することで、担当者の能力を高め、職場全体の虐待防止体制を強化することができます。また、外部の専門機関との連携を図り、最新の情報や技術を取り入れることも重要です。

管理者のリーダーシップの重要性

管理者のリーダーシップは、介護施設における高齢者虐待防止策の実現に欠かせない要素です。優れたリーダーシップにより、職場全体の士気向上や効果的なチームワークが促進され、虐待防止に向けた取り組みが円滑に進められます。

チェックリストやセルフチェックツールの活用

虐待防止のためには、チェックリストやセルフチェックツールの活用が非常に有効です。これらのツールには、定期的な職員評価チェックリスト、利用者の状態を確認するセルフチェックシート、施設全体の運営状況を把握する監査リストなど、さまざまな種類があります。これらを適切に選定し、導入することで、日常的なモニタリングが可能となり、虐待の早期発見につながります。

これらのツールを日常業務に組み込む方法としては、以下のような手段が考えられます。

- 毎日の業務開始時や終了時にチェックリストを使用する習慣をつけること。

- 月次でセルフチェックシートを記入し、定期的にレビューすること。

- デジタルツールを活用して、チェックリストの記入や結果の共有を効率化すること

こうした工夫により、職員の負担を軽減しつつ、継続的な確認作業を確実に行うことができます。

ツールを活用することで得られるメリットは多岐にわたります。

- 虐待の兆候を早期に発見し、迅速に対応できる

- 職員間のコミュニケーションが促進され、情報共有が円滑に行われるようになる

- 施設全体の透明性と信頼性が向上し、利用者やその家族からの信頼も高まる

定期的なチェックにより、介護サービスの質の向上や職場環境の改善にもつながるため、長期的な視点で見ても大きな効果が期待できます。

職員のモチベーション維持

研修後のフォローアップ体制

研修後のフォローアップ体制は、職員が研修で学んだ知識やスキルを実践に活かし、介護施設における高齢者虐待防止の取り組みを持続的に改善するために不可欠です。フォローアップ体制の重要性と目的、効果的な方法および具体的なステップ、そして職員の理解度や実践力の維持・向上について解説します。

1. フォローアップ体制の重要性とその目的

フォローアップ体制は、研修後に職員が学んだ内容を確実に業務に反映させるための仕組みです。これにより、研修が一過性のものとなることを防ぎ、継続的なスキル向上や知識の定着を図ることが目的です。

2. 効果的なフォローアップの方法や具体的なステップ

効果的なフォローアップを実現するためには、定期的なレビューやフィードバックセッションの実施、個別のサポート体制の構築が必要です。具体的なステップとしては、フォローアップミーティングの設定、進捗状況のモニタリング、追加研修の提供などが挙げられます。

3. フォローアップを通じて職員の理解度や実践力を維持・向上させる方法

フォローアップを通じて、職員は研修で得た知識を日常業務に適用する機会を得ます。定期的なサポートや励ましにより、職員の理解度が深まり、実践力が向上します。また、成功事例の共有や問題解決の支援を行うことで、職員のモチベーション維持にも繋がります。

職員の成果を評価する仕組み

職員の成果を評価する仕組みは、介護施設の信頼性向上と業務効率の改善に欠かせない要素です。成果評価の目的とその重要性、公正かつ効果的な評価基準や方法、そして評価結果をもとにしたフィードバックや改善策の実施方法について説明します。

1. 成果評価の目的とその重要性

成果評価は、職員の業務パフォーマンスを客観的に測定し、個々の成長や施設全体のサービス向上を促進するために行われます。正確な評価が行われることで、職員のモチベーションが向上し、利用者への質の高いケア提供が実現します。

2. 公正かつ効果的な評価基準や方法

評価基準は明確で具体的なものに設定することが重要です。例えば、利用者からのフィードバック、業務遂行能力、チームワークの貢献度など多角的な視点から評価を行います。定期的なパフォーマンスレビューや自己評価の導入も効果的な方法です。

3. 評価結果をもとにしたフィードバックや改善策の実施方法

評価結果は透明性を持って職員に共有し、建設的なフィードバックを提供します。改善が必要な点については具体的なアクションプランを策定し、職員と共同で目標設定を行います。継続的なサポートとフォローアップを通じて、職員のスキル向上と業務改善を図ります。

ストレス軽減のための支援策

介護施設における職員のストレスは、高齢者虐待防止に直接的な影響を与えます。ストレスが蓄積すると、職員の判断力やコミュニケーション能力が低下し、その結果高齢者への対応に問題が生じやすくなり、虐待リスクが高まります。

ストレス管理の具体的な支援策としては、以下のようなプログラムが有効です。

- 定期的なカウンセリングセッション:専門のカウンセラーによる個別面談やグループセッションを通じて、職員が抱えるストレスや悩みを共有し、解消する機会を提供します。

- リラクゼーションプログラム:ヨガや瞑想、マッサージなどのリラクゼーション活動を導入し、職員の心身のリフレッシュを促進します。

- ストレスマネジメント研修:ストレスの認識方法や対処法を学ぶ研修を定期的に実施し、職員自身が効果的にストレスを管理できるスキルを身につけます。

- ワークライフバランスの推進:柔軟な勤務スケジュールや休暇制度の充実を図り、職員が仕事と私生活のバランスを取りやすい環境を整備します。

- 職場環境の改善:快適な作業環境やチームビルディング活動を通じて、職員同士のコミュニケーションを促進し、支え合う職場文化を育成します。

これらの支援策を導入することで、職員の健康状態が改善され、業務効率が向上します。ストレスが軽減された職員は、より集中して高品質なケアを提供できるようになり、結果として施設全体のサービス向上につながります。また、職員の満足度が高まることで離職率の低下も期待でき、安定した職場運営が実現します。

施設全体での取り組み

全職員参加型の研修の実施

「全職員参加型の研修」は、介護施設における虐待防止の取り組みを強化するための効果的な方法です。この研修では、全職員が積極的に参加し、知識やスキルを共有することで、施設全体のエンゲージメントを高めます。

参加型研修のメリットと導入理由

参加型研修は、職員一人ひとりが主体的に学び合い、意見交換を行うことで、理解度の向上と実践への定着を促します。また、全員が研修に参加することで、組織内の一体感や信頼関係が強化されます。

効果的な参加型研修の設計と実施方法

研修プログラムには、ケーススタディやロールプレイ、グループディスカッションなどのアクティブラーニングを取り入れることが重要です。また、定期的なフィードバックや評価を行い、研修内容の改善を図ります。

参加型研修を通じた成果と職員のエンゲージメント向上

参加型研修により、職員の理解度が深まり、実際の業務での応用力が向上します。これにより、職員のモチベーションや仕事への満足度が高まり、離職率の低減や施設全体のサービス品質の向上が期待できます。

施設内での虐待防止文化の醸成

施設内での虐待防止文化の醸成は、介護施設において信頼性を高め、利用者の安全と安心を確保するために不可欠です。この文化とは、全職員が高齢者虐待を未然に防止するための意識を持ち、日常業務において積極的に取り組む姿勢を指します。

虐待防止文化を醸成するためには、まず組織全体での共通理解の形成が重要です。具体的な取り組みとしては、定期的な研修の実施や、虐待防止に関するガイドラインの整備が挙げられます。また、職員間でのオープンなコミュニケーションを促進し、問題が発生した際には迅速かつ適切に対応する体制を構築することが求められます。

持続可能な虐待防止文化を築くためには、継続的な教育と評価が必要です。職員一人ひとりの理解と協力を得るために、定期的なフィードバックや成果の共有を行い、職場全体での改善を図ることが重要です。また、管理者が率先して模範を示すことにより、職員の信頼と協力を得やすくなります。これにより、施設全体で安全で安心できる環境を維持し、高齢者虐待のない職場を実現することが可能となります。

地域との連携と情報共有

地域社会との連携と情報共有は、高齢者虐待防止において欠かせない要素です。地域社会との緊密な協力体制を築くことで、異常の早期発見や迅速な対応が可能となり、虐待の発生を未然に防ぐことができます。

具体的には、以下のような連携方法や情報共有プラットフォームが効果的です。

- 定期的な情報交換会の開催:介護施設と地域のボランティア団体、医療機関、行政機関が定期的に集まり、最新の情報や課題を共有します。

- オンラインコミュニケーションツールの活用:チャットやビデオ会議システムを利用して、迅速かつ効率的な情報共有を実現します。

- 共同トレーニングやワークショップの実施:地域の専門家を招いた研修やワークショップを通じて、職員の知識とスキルを向上させます。

これらの取り組みにより、地域との連携を強化することで以下のメリットが得られます。

- 虐待の早期発見と迅速な対応:地域住民や関係機関からの情報提供により、異常な状況を早期に察知し、迅速に対応することが可能になります。

- 地域全体での支援体制の構築:地域社会全体が高齢者を支える仕組みを構築することで、孤立を防ぎ、支援の質を向上させます。

- 施設の信頼性と評判の向上:地域との協力関係が強化されることで、施設の信頼性が高まり、利用者やその家族からの評価も向上します。

ある介護施設では地域の医療機関と連携し、定期的な健康チェックを実施することで、虐待の早期発見につながりました。また、地域ボランティアとの協力により、利用者の生活環境が改善され、職員の負担軽減にも寄与しています。

まとめ:介護施設の未来を守るために

高齢者虐待防止の取り組みの意義

高齢者虐待防止の取り組みは、社会的および倫理的に非常に重要です。高齢者が尊厳を持って生活できる環境を整えることは、地域社会全体の福祉向上にも寄与します。

これらの取り組みにより、利用者やそのご家族からの信頼の向上、職員の職場環境の改善、介護サービスの質の向上など、具体的なメリットやポジティブな変化が期待されます。

経営者として、この取り組みは事業運営の効率化や施設の評判向上に直結します。信頼される施設として地域社会での地位を確立することで、利用者の増加やスタッフの定着にもつながります。

施設の信頼性向上と利用者満足度の向上

介護施設の信頼性向上と利用者満足度の向上は、施設の持続的な発展と地域社会での評価を高めるために欠かせない要素です。これにより、利用者やそのご家族からの信頼を獲得し、安心してサービスを利用していただける環境を整えることができます。

継続的な改善と研修の重要性

高齢者虐待防止は一度きりの取り組みではなく、継続的な改善と定期的な研修が不可欠です。定期的な研修や評価、フィードバックの仕組みを整えることで、職員の知識と意識を高め、事業の持続性と信頼性を確保することができます。これにより、介護施設全体の質の向上と長期的な運営の安定が実現します。