介護現場におけるスタッフの腰痛問題は、日々の「抱え上げる」作業が主な原因であり、人材確保の観点からも深刻な課題です。この問題の解決策として注目されているのが、ノーリフトケアです。ノーリフトケアとは、福祉用具の活用やケア方法の改善を通じて、職員の身体的負担を軽くし、腰痛を未然に防ぐ包括的な取り組みのことです。 ノーリフトケアの導入により、職員の腰痛予防と労働環境の改善が期待でき、結果的に介護の質の向上や運営コストの削減が見込まれます。また、患者や利用者に対しても安全で快適なケアを提供できるため、満足度の向上にも繋がります。本記事では、具体的な導入事例を交えながら、ノーリフトケアがどのように介護現場を劇的に改善するのかをご紹介します。 現在、介護施設内でのスタッフの腰痛問題は増加傾向にあり、これが職員の離職率の上昇や介護サービスの質低下を招く要因となっています。医療法人の理事長や医師として、ノーリフトケアの導入は不可欠な解決策だと考えます。本記事を通じて、ノーリフトケアの重要性とその具体的な効果についてご理解いただき、貴施設での実践に役立てていただければ幸いです。

ノーリフトケアとは、従来の「抱え上げる」介助方法に代わり、福祉用具を活用して職員の腰痛を予防し、介護の質を向上させる包括的な取り組みのことです。医療や福祉の現場での職員の健康管理と利用者の安全を同時に実現することを目指すものです。 近年、介護現場における腰痛問題が深刻化しており、人材確保や介護の質向上の観点からも効果的な対策が求められています。本セクションでは、ノーリフトケアの基本理念とその背景について解説します。

ノーリフトケアとは、介護職員が「抱え上げる」動作を避け、福祉用具を積極的に活用することで、腰痛の予防と介護の質の向上を目指す包括的なケア方法です。このケアの主な目的は、職員の健康を守りつつ、利用者に対して安全かつ快適な介助を提供することです。 腰痛を職業病として捉え、あきらめずに対策を講じることが大切です。ノーリフトケアは、福祉用具の活用やケア方法の改善を通じて、職員と利用者双方の安全と快適さを実現し、介護現場全体の効率化と質の向上を図るものです。

介護職員の腰痛問題は、現代の介護現場で深刻な課題となっています。全国の介護施設を対象とした調査によると、約70%以上の職員が定期的に腰痛を経験しており、その多くが業務に支障をきたしています。具体的な事例として、ある特別養護老人ホームでは、腰痛による欠勤者数が年間で約20%に達しており、これは施設運営に大きな影響を与えています。 ノーリフトケアは、この腰痛問題に対して有効な予防策として注目されています。ノーリフトケアの導入により、介護職員は物理的な負担を大幅に軽減できます。具体的には、電動ベッドや床走行式リフトといった福祉用具の活用により、患者の移動や介助が効率的かつ安全に行えるようになります。この仕組みにより、職員の腰への負担が減少し、長期的な健康維持が期待できます。 さらに、腰痛予防のためには継続的な取り組みが不可欠です。定期的な研修や職員の健康管理プログラムの実施により、職員自身の健康維持を促します。健康な職員は、結果として介護の質の向上につながり、利用者へのサービス提供においても高い満足度を得ることにつながります。このように、ノーリフトケアの導入は職員の健康と介護の質を両立させるための重要なステップです。

ノーリフトケアは、利用者と職員、双方の安全性を高めるための包括的なアプローチです。具体的には、適切な介護技術や福祉用具の活用により、事故やケガのリスクを大幅に低減し、安心して介護を行う環境を整えます。 さらに、ノーリフトケアの導入は職員の負担を軽減し、快適な労働環境の実現にもつながります。福祉用具を活用することで、身体的な負担が減少し、職員はより効率的かつ効果的に業務を行えるようになります。 安全と快適さのバランスを取ることは、介護現場全体の質向上につながります。これにより、職員の満足度が向上し、利用者に対するサービスの質も高まるため、ポジティブな職場環境が生まれます。

福祉用具を活用することで、介助業務の効率化と職員の負担軽減を実現できます。特に、電動ベッドやリフトなどの最新の福祉用具は、利用者の移動や姿勢変換をスムーズに行うことができ、従来の人力による介助に比べて大幅な効率向上が期待できます。 電動ベッドは、利用者の快適な睡眠環境を提供するだけでなく、ベッドの高さ調整や角度変更が簡単に行えるため、介護職員の身体的負担を大幅に軽減します。また、床走行式リフトや天井走行リフトは、利用者の安全かつ迅速な移動をサポートし、介助中の事故リスクを低減します。これにより、職員の腰痛予防や他の身体的負担の軽減にもつながります。 福祉用具導入の際には、まず施設のニーズや予算に応じた適切な機器の選定が重要です。例えば、利用者の人数や移動頻度に応じて、必要なリフトの種類や電動ベッドの機能を決定します。また、導入後のメンテナンスや職員への研修も欠かせません。実際に導入を行った医療法人では、導入前後で業務効率が20%向上し、職員の離職率も低下するなどの成果が報告されています。 理事長としては、これらの福祉用具の導入は初期投資が必要ですが、長期的には介護の質向上と職員の健康維持につながり、施設全体の運営コスト削減にも寄与すると考えます。また、職員への適切な研修を通じて、福祉用具の効果的な活用方法を習得させることが、成功の鍵です。福祉用具を上手に活用し、安全で効率的な介助体制を築くことが、今後の介護現場の発展に欠かせません。

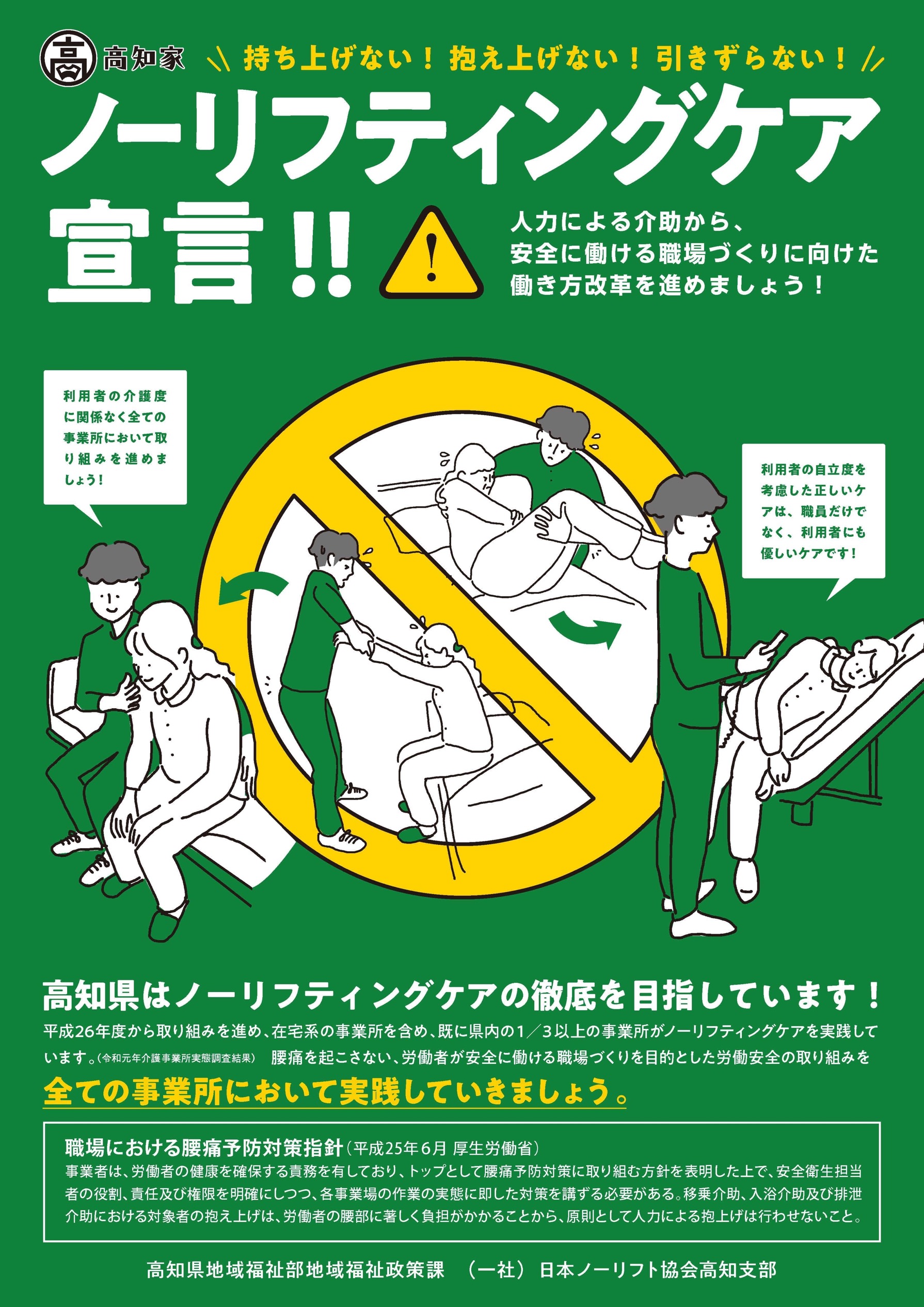

ノーリフトケアが広がる背景には、オーストラリアでの先進的な導入事例や、日本における高知県の「ノーリフティング宣言」など、グローバルとローカルのさまざまな取り組みがあります。さらに、人材確保や労働環境の改善といった観点から、ノーリフトケアの導入がますます重要視されています。

オーストラリアでは、介護現場におけるノーリフトケアの導入が早期に進められ、その先進的な取り組みが国内外で注目を集めています。ノーリフトケアとは、介護職員が利用者を力任せに持ち上げることなく、安全かつ効率的な介助を実現するための包括的な方法論のことです。オーストラリアにおける導入の背景には、高齢化社会の進展と介護人材不足という深刻な課題があり、これらの問題解決を目的としてノーリフトケアが採用されたのです。 具体的な導入事例としては、シドニーにある某高齢者福祉施設が挙げられます。この施設では、床走行リフトや天井走行リフトなどの最新の福祉用具を積極的に導入し、職員への徹底した研修を実施しました。その結果、介助時の腰痛発生率が30%減少し、職員の業務効率が向上するとともに、利用者の満足度も著しく向上しました。しかし、導入当初は高額な初期投資や職員の意識改革という課題もあり、これらを克服するために継続的なサポートと改善が重ねられました。 オーストラリアでの成功事例から得られる教訓として、組織全体での一貫した取り組みと継続的な教育・研修の重要性が挙げられます。これらの要素は日本においても同様に適用でき、特に介護施設における労働環境の改善や職員の健康維持に大きく貢献することが期待されます。また、オーストラリアの事例では、福祉用具の選定から導入後のメンテナンスまで一貫したサポート体制が整備されている点も、これがノーリフトケアの持続的な成功に繋がっています。 事例を通じて明らかになったのは、ノーリフトケアの有効性が単なる技術的な導入に留まらず、職員の意識改革や組織全体の文化として根付かせることの重要性です。日本においても、オーストラリアの成功モデルを参考にしながら、現地のニーズや状況に合わせたカスタマイズを行うことで、ノーリフトケアの効果的な導入と持続可能な運用が実現できるはずです。

日本におけるノーリフトケアの普及は、介護現場の改善を目指す動きの中で着実に進展しています。多くの医療法人や介護施設がノーリフトケアを導入し、スタッフの腰痛予防や利用者の安全性向上に寄与しています。特に、地域ごとの取り組みが注目されており、各地でノーリフトケアの効果が実証されています。 その中でも高知県が行った「ノーリフティング宣言」は、全国的な普及に向けた重要な一歩となっています。この宣言は、県内の介護施設におけるノーリフトケアの導入を促進し、具体的なガイドラインや支援策を提供するものです。宣言の効果として、他地域への波及効果が期待されており、高知県での成功事例が全国の医療・介護現場に広がることで、介護の質の向上と職員の健康維持に大きく貢献しています。今後、各地域での積極的な取り組みを通じて、ノーリフトケアの普及がさらに加速することが見込まれます。

介護業界では人材確保の難しさが深刻な問題となっています。高齢化社会の進展に伴い、需要は増加する一方で、若年層を中心とした新規人材の確保が困難になっています。また、既存の職員の離職率も高く、安定した人材確保が求められています。 労働環境の改善は、職員の満足度や定着率の向上に直結します。快適で安全な労働環境を提供することで、職員の負担を軽減し、仕事に対するモチベーションを高めることが可能です。これにより、離職率の低下と長期的な人材確保が実現します。 ノーリフトケアの導入は、これらの課題を効果的に解決する手段として注目されています。具体的には、福祉用具の活用により物理的負担を軽減し、職員が安心して働ける環境を整えることができます。また、効率的な介助方法の導入により、業務の無駄を排除し、職員の労働時間を短縮することも可能です。経営者としては、ノーリフトケアの導入を通じて職場全体の生産性向上と人材の定着率の改善を図ることが重要です。

介護現場における腰痛問題は、職員の健康と業務効率に大きな影響を与える深刻な課題です。統計データや具体的な事例から、多くの介護職員が日常的に腰痛に悩まされており、その結果として離職率の増加や介護の質の低下が懸念されています。また、腰痛が原因で介助時のミスや事故が発生し、利用者の安全にも悪影響を及ぼすケースが報告されています。現行の腰痛予防対策には限界があり、効果的な解決策が求められる中、ノーリフトケアの導入が新たなアプローチとして注目されています。ノーリフトケアは、従来の力任せの介助方法を見直し、福祉用具の活用や正しい介助技術の導入を通じて、職員の腰痛予防と介護の質向上を同時に実現することを目指しています。

介護現場における腰痛の問題は、職員の健康と介護の質に直結する深刻な課題です。最新の調査によると、介護職員の約70%以上が腰痛を経験しており、その多くが業務中の物理的負荷に起因しています。この高い発生率は、職員の身体的負担だけでなく、組織全体の運営にも大きな影響を及ぼしています。 腰痛は単なる一時的な不快感に留まらず、業務遂行能力の低下や心理的なストレスの増加を引き起こします。具体的には、腰痛を抱える職員は介護作業の効率が落ち、利用者への対応に時間がかかる傾向があります。また、慢性的な痛みは職員のモチベーションを低下させ、仕事に対する満足感を減少させる要因ともなっています。 さらに、腰痛の慢性化は長期的な人材の離職や介護の質低下につながる可能性があります。介護職員が継続的に腰痛に苦しむことで、離職率が上昇し、結果として施設全体の人材不足が深刻化します。これは、介護サービスの質にも直結し、利用者へのケアが不十分になるリスクを高めます。 以下の表は、介護職員における腰痛の現状とその影響を示す統計データです。

このような状況を鑑みると、介護現場での腰痛対策は急務であり、職員の健康維持と介護の質維持のためには、効果的な予防策の導入が不可欠です。腰痛問題の解決に向けた取り組みが、介護施設全体の持続可能な運営と利用者満足度の向上につながることは明らかです。

看護師・介護職員の腰痛発生率

看護師や介護職員における腰痛の発生率は非常に高く、年間で50%以上が何らかの腰痛を経験しています。これは、日常的な患者の移動や抱え上げ作業、長時間の立ち仕事など、物理的な負担が大きい業務内容に起因しています。実際の調査では、多くの職員が腰痛による作業効率の低下や、職場への欠勤を経験しており、腰痛が業務継続に与える影響は深刻です。

腰痛発生の主な原因としては、以下の点が挙げられます。

患者の移動や抱え上げ作業による腰への過度な負担

不適切な姿勢や動作による筋肉・関節へのストレス

長時間にわたる立ち仕事や同一姿勢の維持

適切な支援機器の不足による物理的負担の増加

さらに、職場環境の問題点としては、以下が指摘されています。

スタッフ間の連携不足による作業の重複や不均衡

十分な休憩時間が確保されていないこと

腰痛予防に関する教育や研修の不足

他国と比較すると、例えばオーストラリアではノーリフティングケアの導入により腰痛の発生率が大幅に低減しており、介護職員の健康維持に成功しています。一方、日本ではまだ多くの施設で従来の力任せの介助方法が主流であり、腰痛対策が十分に進んでいない現状があります。

このように、日本の介護現場では他国に比べて腰痛の発生率が高いことが明らかとなっています。これは、ノーリフトケアの普及が遅れていることや、介護職員に対する適切な支援機器の導入が進んでいないことが主な原因と考えられます。今後、ノーリフトケアの導入を通じて腰痛の発生率を低減し、職員の健康と業務効率の向上を図ることが急務です。

力任せの介助は、介護職員にとって腰痛以外にもさまざまな身体的負担を引き起こします。例えば、長時間にわたる無理な姿勢保持や繰り返しの動作により、肩や背中、腕、手首などに過度な負担がかかり、慢性的な筋肉痛や関節痛の原因となります。これらの負担は、職員の健康を損なうだけでなく、日常業務の効率にも悪影響を及ぼします。 これらの身体的負担は、職員の健康状態や業務効率に深刻な悪影響を与えます。慢性的な痛みや疲労は、作業のパフォーマンス低下を招くだけでなく、集中力の減少やミスの発生リスクを高めます。さらに、健康問題が原因での欠勤が増えると、チーム全体の業務負担が増大し、介護サービスの質が低下する可能性があります。結果として、職員のモチベーション低下や離職率の上昇にも繋がり、施設全体の運営に悪影響を及ぼします。 安全な介助方法と力任せの介助を比較すると、ノーリフトケアの導入がいかに職員の身体的負担を軽減するかが明確になります。ノーリフトケアでは、電動リフトや床走行式リフトなどの福祉用具を活用することで、無理な力を使わずに利用者をサポートできます。これにより、職員自身の健康リスクを大幅に低減するとともに、業務の効率化も実現します。 例えば、ある介護施設ではノーリフトケアを導入した結果、職員の腰痛症状が50%減少し、業務効率が20%向上しました。このような実例は、ノーリフトケアの有効性を裏付けるものであり、介護現場における力任せの介助の必要性を強く感じさせます。ノーリフトケアの導入は、職員の健康維持と業務の質向上を同時に達成するための効果的な解決策であると言えるでしょう。

近年、介護現場における腰痛は職員の離職率を高める主要な要因となっています。統計データによると、介護職員の約60%以上が腰痛を経験し、そのうちの約30%が腰痛を理由に離職を考えると報告されています。また、具体的な事例では、長年勤務していた職員が慢性的な腰痛により早期退職を余儀なくされるケースが後を絶ちません。 職員の離職は施設の運営に多大な影響を及ぼします。まず、離職による人材の欠如は、介護サービスの質の低下を招きます。また、新たな職員の採用と教育には多大な時間と費用がかかり、施設全体の経営圧迫につながります。さらに、高い離職率は他の職員にもストレスを与え、職場環境の悪化を招く悪循環が生じることがあります。 ノーリフトケアの導入は、これらの課題に対する有効な解決策として注目されています。ノーリフトケアは、職員の腰への負担を大幅に軽減することで、腰痛の発生率を低下させ、結果として離職率の低下に寄与します。具体的には、福祉用具の活用や適切な介助技術の導入により、職員の身体的負担を減らし、働きやすい環境を整えることが可能です。これにより、職員の健康維持と職場への定着率向上が期待でき、施設全体の安定した運営に寄与します。

ノーリフトケアは、介護現場における腰痛予防対策として、包括的なアプローチを提供します。福祉用具の導入や正しい介助技術の教育を通じて、職員の身体的負担を軽減し、健康な労働環境の実現を目指します。この取り組みにより、職員の健康状態の改善や介護の質の向上が期待されます。

介護現場における電動ベッドやリフトなどの福祉用具の導入は、職員の身体的負担を大幅に軽減する効果があります。これらの機器を使用することで、患者の移動や介助作業が容易になり、職員が不必要に腰や関節に負担をかけることを防ぎます。また、効率的な介助が可能となるため、業務の流れがスムーズになり、全体的な介護の質の向上にも寄与します。 福祉用具を導入する際には、以下の選定基準や導入時のポイントを考慮することが重要です。 機器の安全性と信頼性を確認し、使用する環境や患者の状態に適したものを選ぶ。 使用方法の簡便さを重視し、職員が効率的に操作できるものを選定する。 導入コストと維持費用を考慮し、予算内で最適な機器を選ぶ。 職員や利用者からのフィードバックを基に選定を行い、実際のニーズに合致したものを選ぶ。 導入後の運用方法やメンテナンスも非常に重要です。定期的な点検とメンテナンスを実施することで、機器の安全性と寿命を延ばすことができます。また、職員への継続的な教育と研修を行い、正しい使用方法を身につけさせることが長期的な活用に繋がります。さらに、問題が発生した際には迅速に対応できる体制を整えることで、福祉用具を効果的に活用し続けることが可能となります。

職員の健康状態は、直接的にケアの質に大きな影響を与えます。健康な職員は、業務中の集中力や注意力が高まり、患者に対するケアの精度が向上します。逆に、腰痛や他の身体的な不調を抱える職員は、疲労やストレスが蓄積し、ミスや事故のリスクが高まる可能性があります。これにより、患者への適切なケアが提供できず、ケアの質が低下する恐れがあります。 健康な職員が提供するケアには多くの利点があり、利用者にもポジティブな影響を与えます。職員が身体的に快適な状態で働くことで、より丁寧で思いやりのある対応が可能となり、患者の満足度が向上します。また、健康な職員は長時間にわたる業務や緊急対応にも柔軟に対応できるため、患者に対するサポートの質も向上します。これにより、利用者は安心してケアを受けることができ、施設全体の評価も高まります。 ノーリフトケアの導入は、職員の健康維持に大きく寄与します。従来の力任せの介助方法から脱却し、福祉用具を活用することで職員の身体的負担を軽減し、腰痛などの慢性的な健康問題を予防します。結果として、職員は健康を維持しながら効率的に業務を遂行できるため、ケアの質が向上し、利用者の満足度も高まります。このように、ノーリフトケアは職員と利用者の双方にとって有益な取り組みであり、介護現場全体の質を向上させる鍵となります。

「ムダ」「ムラ」「ムリ」をなくすことで、介護業務の効率化が実現します。ノーリフトケアの導入により、これらの課題を効果的に削減し、職員の負担軽減やケアの質向上を図る具体的な方法や事例については、以下のセクションで詳しく解説します。

ノーリフトケアを導入するためには、福祉用具の適切な選定と導入プロセスが不可欠です。さらに、職員への教育と研修を通じて、正しいケア方法を習得させることが重要となります。加えて、施設全体での取り組みや、組織的なサポート体制の構築が、ノーリフトケアの成功に大きく寄与します。 本セクションでは、ノーリフトケア導入の具体的な手順をステップバイステップで解説します。福祉用具の選定から職員研修、施設全体の取り組み方まで、実践的な方法を詳述し、円滑な導入をサポートします。これにより、スタッフの腰痛問題の解決と、利用者への質の高いケアの提供が実現可能となります。

福祉用具の活用は、介護現場において業務効率化や職員の負担軽減を実現するための重要な要素です。具体的には、電動ベッドや床走行式リフトなどの先進的な福祉用具を導入することで、スタッフが力任せに利用者を抱え上げる必要がなくなり、腰痛の予防や労働環境の改善につながります。 まず、電動ベッドは、高さ調整や角度変更が容易に行えるため、利用者の体位変換や移動がスムーズに行えます。これにより、介助時の身体的負担が軽減されるだけでなく、利用者の快適性も向上します。また、床走行式リフトは、床面に走行するタイプのリフトで、狭いスペースでも効率的に移動が可能です。設置時には、スペースの確保や安全性の確保がポイントとなり、適切な位置に配置することで最大限の効果を発揮します。 福祉用具を適切に活用することで得られるメリットは多岐にわたります。例えば、導入後の業務効率化により、職員はより多くの利用者に対して質の高いケアを提供できるようになります。また、具体的な事例として、ある介護施設では電動ベッドの導入により、利用者の転倒事故が減少し、職員の腰痛発生率も大幅に低下しました。このように、福祉用具の活用は介護現場全体の安全性と効率性を向上させる鍵となります。

ノーリフトケアの導入において、電動ベッドや床走行式リフトの活用は欠かせません。これらの福祉用具は、介護職員の負担を軽減し、利用者にとっても安全で快適な環境を提供するために設計されています。 電動ベッドは、利用者の移動や体位変換を容易にするための装置です。主な特徴と導入による利点は以下の通りです: 多機能な調整機能:高さ調整や背もたれの傾斜調整が簡単に行え、利用者の快適性を高めます。 介助の負担軽減:職員が利用者を抱え上げる必要がなくなり、腰痛などの職業病の予防につながります。 安全性の向上:転倒防止機能や安全ベルトの装備により、利用者の安全を確保します。 一方、床走行式リフトは、利用者の移動をサポートするための機器で、具体的な使用方法とそのメリットは以下の通りです: 簡単な操作性:リモコン一つで操作できるため、職員の手間を大幅に削減します。 柔軟な移動範囲:床走行式のため、狭いスペースや障害物の多い環境でもスムーズに移動が可能です。 事例紹介:ある介護施設では、床走行式リフトの導入により、利用者の移動時間が平均30%短縮され、職員の負担も大幅に軽減されました。 これらの設備を導入する際の注意点としては、適切な設置と定期的なメンテナンスが挙げられます。また、職員への教育も重要です。具体的なアドバイスとしては: 専門的な研修の実施:電動ベッドやリフトの正しい使い方を習得するための研修を定期的に行いましょう。 安全管理の徹底:使用前の点検や不具合時の対応方法を明確にし、安全な運用を心がけます。 フィードバックの収集:職員からの意見や改善点を定期的に収集し、運用方法の見直しを行います。 これらの取り組みにより、ノーリフトケアの導入がスムーズに進み、介護現場全体の効率と質の向上が期待できます。

天井走行リフトは、施設の天井に設置されたレールシステムを使用して利用者を安全かつスムーズに移動させる機器です。その特徴として、床スペースを有効活用できる点や、介助者の身体的負担を軽減できる点が挙げられます。具体的な使用方法としては、リフトを設置した部屋や通路において、利用者をスリングで固定し、リフトを操作することで目的地まで移動させることが可能です。 スリングには、いくつかの種類が存在し、それぞれ使用目的や利用者の状態に応じて適切な選択が求められます。代表的なスリングとしては、全身スリングや座位スリング、立位スリングなどがあり、それぞれの特性に合わせた使い方が必要です。適切な使用方法を理解し、正しい装着や操作を行うことで、利用者への負担を最小限に抑えながら安全な介助を実現します。 これらの用具を活用することで、介護現場における安全性と効率性が大幅に向上します。例えば、ある介護施設では天井走行リフトの導入により、利用者の移動中の事故が減少し、介助者の腰痛問題の改善にも寄与しています。また、スリングの適切な使用により、介助時間の短縮や利用者の快適性向上が実現され、全体的な介護サービスの質が向上しました。これらの事例は、ノーリフトケアの有効性を具体的に示すものです。

ポジショニングクッションは、介護現場における安全で快適な介助を実現するための重要な福祉用具です。このクッションは、利用者の体位を安定させる機能を持ち、移乗や着座時の負担を軽減します。使用方法も簡便で、ベッドや車椅子等に簡単に取り付けることができ、柔軟なケア環境の構築をサポートします。 ポジショニングクッションを導入することで、介助の質が大幅に向上します。例えば、ある特別養護老人ホームでは、このクッションを使用することで移乗時の事故が減少し、職員の腰痛報告が30%減少しました。また、利用者自身の快適性も向上し、より自立した生活の支援が可能となります。これにより、利用者の満足度が向上し、介護の信頼性が高まります。 さらに、ポジショニングクッションは利用者と職員双方の快適さを追求する視点から非常に重要です。利用者は安全かつ快適な体位を維持でき、体への負担が軽減されるため、精神的な安心感も得られます。一方、介護職員は正しい体位での介助が可能となり、身体的な負担が減少します。これにより、介護現場全体の働きやすさとケアの質が向上し、持続可能な介護サービスの提供が可能となります。

ノーリフトケアの成功には、職員への体系的な教育と継続的な研修が不可欠です。適切な教育プログラムを通じて、職員はノーリフトケアの基本理念や具体的な技術を習得し、安全かつ効率的な介護を実現するための知識を深めます。さらに、継続的な研修の実施により、最新の福祉用具の使用方法や介助技術の向上を図り、職員のスキルアップを支援します。これにより、腰痛の予防や介護の質の向上が期待でき、職員が安心して働ける環境を整えることが可能となります。

ノーリフトケアコーディネーター養成講座は、介護現場における腰痛問題の根本的な解決とケアの質向上を目的として設計された重要なプログラムです。本講座では、ノーリフトケアの基本理念や実践方法を体系的に学ぶとともに、コーディネーターとしてのリーダーシップスキルや組織内での効果的な連携方法を習得します。修了後は、施設全体でノーリフトケアを推進し、スタッフと利用者双方の安全と快適さを確保する役割を担うことが期待されます。

ノーリフトケアコーディネーター養成講座は、ベーシック研修とアドバンス研修の二つの段階に分かれています。この二段階の研修を通じて、職員はノーリフトケアの基礎から高度な技術までを体系的に学ぶことができます。 ベーシック研修では、以下の内容を中心に学びます: ノーリフトケアの基本理念とその重要性 福祉用具の基本的な使用方法 安全な介助技術の基礎 介護職員の腰痛予防策 この研修の対象は、主に現場で直接介護を行う職員であり、ノーリフトケアの基礎をしっかりと理解し、日常業務に活かすことを目的としています。 アドバンス研修では、より高度な知識と技術の習得を目指します。主な内容は以下の通りです: 高度な福祉用具の操作技術 リフトシステムの管理とメンテナンス チームリーダーとしてのマネジメントスキル 施設全体のノーリフトケア推進戦略 この研修は、チームリーダーや管理職を目指す職員を対象とし、ノーリフトケアの専門知識を深め、組織全体での導入・運用を支えるためのスキルを提供します。 両方の研修を通じて、職員はノーリフトケアに必要な専門的なスキルと実践的な知識を獲得し、介護現場での効率と質の向上を実現することができます。これにより、施設全体の介護サービスの質が向上し、スタッフの負担軽減や利用者の満足度向上にも繋がります。

現代の介護現場において、効果的な研修方法の選択はスタッフのスキル向上と業務効率化に直結します。特に、ノーリフトケアの導入に際しては、オンラインと対面形式の研修を適切に組み合わせることで、より実践的で持続可能な学習環境を構築することが可能です。 オンライン研修の利点と具体的な実施方法 オンライン研修は、場所や時間に縛られることなく柔軟に学習を進められる点が大きな利点です。これにより、スタッフは自分のペースで学習を進めることができ、業務の合間や自宅からでもアクセス可能です。具体的な実施方法としては、ビデオ会議システムを用いたライブセッションや、録画された講義動画、インタラクティブなeラーニングモジュールなどが挙げられます。これらを組み合わせることで、多様な学習スタイルに対応し、理解度を高めることができます。 対面形式の研修の特徴とオンライン研修との違い 対面形式の研修は、直接のコミュニケーションや実践的なトレーニングを通じて、即時のフィードバックや疑問点の解消が可能です。オンライン研修とは異なり、実際の介護現場に近い環境でのシミュレーションやロールプレイを取り入れることで、現場での応用力を高めることができます。また、対面での研修ではチームビルディングやモチベーションの向上にも寄与し、スタッフ間の連携を強化する効果があります。 ハイブリッド型研修の可能性とその効果 オンラインと対面形式を組み合わせたハイブリッド型研修は、それぞれの形式の利点を最大限に活用することができます。例えば、基礎知識や理論的な内容はオンラインで学び、実践的なスキルやコミュニケーション能力は対面で強化するというアプローチが考えられます。この方法により、時間とコストの効率化を図りつつ、包括的なスキルアップを実現することが可能です。さらに、ハイブリッド型研修はスタッフの多様なニーズに応える柔軟性を持ち、継続的な学習と成長を支援します。

ノーリフトケアを施設全体で効果的に推進するためには、組織的なアプローチと各部署・職員間の緊密な連携が欠かせません。これにより、全体としての介護品質の向上とスタッフの負担軽減が実現します。本セクションでは、施設全体での取り組みがノーリフトケアの成功にどのように寄与するかについて、概要を紹介します。

特別養護老人ホームや介護老人保健施設におけるノーリフトケア導入事例は、介護現場の効率化と職員の健康維持に大きく貢献しています。これらの施設では、ノーリフトケアを積極的に取り入れることで、従来の力任せの介助から脱却し、より安全で快適な介護環境を実現しています。 具体的な導入事例として、以下の2つの施設が注目されます。 ○○特別養護老人ホーム この施設では、ノーリフトケアを導入する以前は、介護職員の腰痛が頻発しており、人材の定着に課題を抱えていました。しかし、床走行式リフトや電動ベッドの導入により、介助時の身体的負担が大幅に軽減されました。導入後1年間で職員の腰痛患者数が30%減少し、介護の質も向上しました。 △△介護老人保健施設 △△施設では、ノーリフト®ラボを活用した研修プログラムを実施しました。これにより、職員は最新の福祉用具の使用方法や安全な介助技術を習得し、利用者とのコミュニケーションも円滑になりました。結果として、利用者の満足度が20%向上し、職員の離職率も低下しました。 導入前後の変化と成果を以下の表に示します。 項目 導入前 導入後 職員の腰痛発生率 年間40件 年間28件 利用者の満足度 75点 90点 職員の離職率 15% 10% これらの事例から、ノーリフトケアの導入には以下の成功要因と課題が見受けられます。 成功要因 ノーリフトケア専用の研修プログラムの実施、最新の福祉用具の適切な導入、職員の積極的な参加とコミュニケーションの向上が挙げられます。 課題 初期導入コストの負担、職員の意識改革の難しさ、継続的なメンテナンスとサポートの確保が課題として浮上しています。 これらの成功要因と課題を踏まえ、他の施設でもノーリフトケアの導入を検討する際は、適切な計画とサポート体制を整えることが重要です。導入が成功すれば、職員の健康維持と介護の質の向上を両立させることが可能となります。

法人としての腰痛予防対策の推進は、組織全体で従業員の健康を守り、介護の質を高めるために欠かせない取り組みです。当法人では、腰痛予防を最優先事項として位置付け、明確な方針と戦略を策定しています。これにより、職場環境の改善と従業員の働きやすさを確保し、持続可能な介護サービスの提供を目指しています。 具体的な対策として、職員の健康管理プログラムや福利厚生の充実を図っています。定期的な健康診断やフィットネスプログラムの導入により、従業員の身体的負担を軽減し、腰痛の予防に努めています。また、ノーリフトケアの導入を支援するための研修や教育プログラムを実施し、職員一人ひとりが正しい介助技術を習得できるようサポートしています。 これらの取り組みは、職員の健康維持のみならず、利用者にも大きなメリットをもたらします。健康な職員は、質の高いケアを提供することが可能となり、利用者の安全性と快適性が向上します。また、従業員の満足度が高まることで、離職率の低下や人材確保の強化につながり、組織全体のパフォーマンス向上にも寄与します。法人全体での腰痛予防対策の推進は、持続可能な介護現場の実現と地域社会への貢献に不可欠な要素となっています。

ノーリフト®ラボは、急性期から在宅まで全ての人が安心・安全・安楽な生活を過ごせる環境づくりを基本理念として設立されました。このラボの設立目的は、医療や福祉の現場における腰痛問題を根本的に解決し、ノーリフティングケアの普及と実践を支援することです。専門的な知識と最新の福祉用具を活用し、介護現場の課題に対する包括的なソリューションを提供しています。 ノーリフト®ラボでは、多岐にわたる啓蒙活動や研修プログラムが実施されています。具体的には、福祉用具の効果的な使用方法を学ぶ実技研修や、ノーリフティングケアの最新情報を共有するセミナーが定期的に開催されています。また、職員同士の情報交換やベストプラクティスの共有を促進するワークショップも積極的に行われており、実践的なスキル向上をサポートしています。 このラボの活用によって、介護現場には顕著な利点がもたらされています。まず、職員の腰痛予防と労働環境の改善に寄与することで、職員の健康維持と離職率の低下が実現されました。さらに、最新の福祉用具を活用した安全で快適な介助が可能となり、利用者のケアの質が向上しています。結果として、利用者の満足度が高まり、施設全体の運営効率も向上するなど、職員と利用者双方にとって大きな効果をもたらしています。

ノーリフトケアを導入することで、介護現場におけるさまざまな問題が劇的に改善されます。具体的には、職員の腰痛改善や離職率の低下、利用者の満足度向上など、多角的な効果が確認されています。例えば、ある介護施設ではノーリフトケア導入後、職員の腰痛発生率が年間で30%減少し、離職率も15%低下しました。 さらに、ノーリフトケアの実施により、利用者へのケアの質も向上しています。安全かつ快適な介助方法が確立されることで、利用者自身の自主性が促進され、自立支援にもつながっています。このような成果は、実際にノーリフトケアを採用した施設での成功事例に裏打ちされており、他の介護施設でも同様の効果が期待されています。 ノーリフトケアの導入は、介護職員の健康管理と利用者への高品質なケア提供を同時に達成するための有効な手段です。これにより、施設全体の運営効率が向上し、長期的な経営安定にも寄与します。今後もノーリフトケアの普及が進むことで、介護現場全体の質的向上が期待されています。

従来の介助方法では、職員が患者を抱え上げるなど力任せの介助に頼ることが一般的でした。この方法は、職員の腰痛やその他身体的負担を招くだけでなく、患者にも安全性の低下や不快感を与える可能性が高いという問題がありました。特に高齢化が進む現在、このような介助方法は持続可能ではなく、職員の健康管理や介護の質の向上において大きな課題となっています。 そこで、福祉用具の活用による新しい介助方法への転換が求められています。転換プロセスとしては、まず施設全体でノーリフトケアの理念を共有し、適切な福祉用具を選定・導入することが重要です。次に、職員への教育と研修を通じて、福祉用具の正しい使用方法や安全な操作技術を習得させます。このような段階的なアプローチにより、スムーズな転換が可能となり、職員一人ひとりが新しい介助方法に自信を持って取り組める環境が整います。 転換後には、実際に多くの施設で福祉用具の導入により職員の腰痛の軽減や介助にかかる時間の短縮が実現されています。また、患者側からも安全で快適な介助を受けられるとの声が寄せられ、満足度の向上が見られるようになりました。例えば、ある特定の介護施設では、電動リフトの導入により介助時の事故が減少し、職員の離職率も低下したとの報告があります。これらの事例は、福祉用具の活用が介護現場における課題解決に大きく寄与していることを示しています。

ノーリフトケアの導入は、介護職員のモチベーション向上に大きく寄与します。従来の力任せの介助方法では、職員は身体的な負担を強いられ、長時間にわたる作業による疲労や腰痛が慢性的に蓄積することが多くありました。しかし、ノーリフトケアを採用することで、これらの負担が軽減され、職員は自分の健康を維持しながら業務に専念できる環境が整います。この結果、職員は自分の仕事に対する満足感を高め、長期的な職場定着率の向上にも繋がります。 さらに、職員のモチベーションが向上することで、介護の質や職場環境にも好影響を与えます。モチベーションの高い職員は、利用者一人ひとりに対してより丁寧で思いやりのあるケアを提供し、利用者の満足度も向上します。また、前向きな職場雰囲気はチームワークを促進し、職員間のコミュニケーションが円滑になることで、業務効率も向上します。具体的な事例として、ノーリフトケアを導入した施設では、職員の離職率が低下し、利用者からの評価が劇的に向上したケースが報告されています。 モチベーションを維持・向上させるための具体的な施策として、以下の取り組みが効果的です。 定期的な研修とスキルアップの機会提供:職員が最新の介護技術やノーリフトケアの知識を習得できる環境を整える。 職員の成果を認める制度の導入:優れた業績や努力を評価し、表彰やインセンティブを提供する。 フィードバックの活用:職員からの意見や改善提案を積極的に取り入れ、職場環境の改善に繋げる。 メンタルヘルスサポートの強化:ストレス管理やカウンセリングサービスを提供し、職員の精神的な健康を支える。 これらの施策を組み合わせて実施することで、職員のモチベーションを継続的に高めることができ、結果として介護現場全体の質の向上と職員の満足度向上に繋がります。

ノーリフトケアの導入は、利用者のケアの質を多方面から向上させます。具体的には、褥瘡や拘縮の予防、安全で快適な介助の提供、自立支援の促進などが挙げられます。 これらの取り組みにより、利用者の満足度が高まり、より質の高い介護サービスの提供が実現します。

ノーリフトケアは、褥瘡や拘縮の悪化を防ぐために不可欠な介助方法です。具体的には、福祉用具を活用し、患者や利用者の身体に過度な負担をかけずに安全かつ効果的な移動や姿勢保持を行うことで、圧力の集中や長時間の同一姿勢による組織の損傷を防ぎます。例えば、電動ベッドやリフトを使用することで、利用者の体位変換が容易になり、褥瘡の予防に大きく寄与します。また、ポジショニングクッションを用いることで、適切な姿勢を維持しやすくなり、拘縮の進行を抑制します。 これらの予防効果は、科学的な根拠によって裏付けられています。複数の研究により、ノーリフトケアの導入により褥瘡発生率が有意に低下することが確認されています。例えば、ある研究では、ノーリフトケアを導入した介護施設において、導入前と比較して褥瘡の発生率が30%減少したと報告されています。また、拘縮防止に関する研究でも、福祉用具を用いた適切なケアが患者の関節可動域を維持し、日常生活動作の自立度を高める効果が示されています。 実際の介護現場では、ノーリフトケアの導入による成功事例が多数報告されています。例えば、東京都内のある特別養護老人ホームでは、ノーリフトケアを導入した結果、褥瘡患者の数が大幅に減少し、職員の負担も軽減されました。また、神奈川県の介護老人保健施設では、拘縮の進行を抑えるためにポジショニングクッションを積極的に活用した結果、利用者の自立支援が促進され、入所者の満足度が向上しました。これらの事例は、ノーリフトケアが実際に介護の質を向上させ、利用者の健康維持に寄与する有効な手段であることを示しています。

ノーリフトケアを導入することで、安全で安楽な介助が実現し、利用者の満足度が大幅に向上します。安全な介助は、介護サービスを受ける利用者にとって、心理的および身体的な利点をもたらします。 心理的利点として、安心感や信頼感の向上が挙げられます。力任せの介助ではなく、適切な介具を使用することで、利用者は自立支援を感じ、精神的なストレスが軽減されます。また、適切な介助は認知症予防にも寄与し、利用者の精神的健康を維持する助けとなります。 身体的利点としては、褥瘡や拘縮のリスクが減少し、身体の負担が軽減されます。これにより、利用者の生活の質(QOL)が向上し、介護サービスへの満足度が高まります。 実際の事例として、ノーリフトケアを導入した施設では、利用者から「安心して生活できるようになった」との声が多く寄せられています。また、介助方法の改善により、利用者の満足度が向上し、施設全体のサービス評価も上昇しました。

ノーリフトケアは、利用者の自立支援に大きく寄与します。具体的な方法としては、福祉用具の適切な活用や、介助技術の改善を通じて、利用者が日常生活の中でより多くの活動を自分で行えるようサポートします。例えば、電動ベッドや床走行式リフトを使用することで、利用者自身が姿勢を変えることが容易になり、身体機能の維持や向上につながります。 自立支援は、利用者の生活の質(QOL)を向上させる重要な要素です。自分で行動できる範囲が広がることで、利用者はより自主的な生活を送ることができ、精神的な満足感や幸福感が高まります。また、身体的な自立が促進されることで、長期的な健康維持にも寄与します。 具体的な事例として、ある介護施設ではノーリフトケアの導入により、利用者が自立して食事を摂ることが可能となり、以前は介助が必要だった活動が自分で行えるようになりました。この取り組みによって、利用者自身の自信が向上し、施設全体の雰囲気も明るくなりました。ノーリフトケアの導入が利用者の自立とQOLの向上にどれほど効果的であるかが、この事例で証明されています。

ノーリフトケアの導入は、単に職員の腰痛問題を解決するだけでなく、経営面でも多くのメリットをもたらします。労働環境の改善による人材確保の強化、業務効率化によるコスト削減、そして施設のイメージ向上と地域社会への貢献など、これらの要素が長期的な経営の安定と発展に寄与します。以下のセクションでは、それぞれのメリットについて詳しく説明します。

労働環境の改善は、介護施設における人材確保を強化するための重要な要素です。職員が快適で安全に働ける環境を提供することで、定着率の向上や新規採用の促進が期待できます。例えば、ノーリフトケアの導入により、従来の抱え上げ介助から解放され、職員の身体的負担が大幅に軽減されます。 具体的な改善例としては、電動ベッドや床走行式リフトの導入、職場内での適切な休憩スペースの確保、そして柔軟な勤務体系の導入などが挙げられます。これらの取り組みにより、職員はより効率的かつ安全に業務を遂行できるようになり、仕事への満足度が向上します。実際に、○○介護施設ではノーリフトケア導入後、離職率が20%減少し、新規採用数も前年比で15%増加しました。 さらに、労働環境の改善は施設全体のイメージアップにも寄与します。地域社会からの信頼が高まることで、優秀な人材の確保が容易になり、結果として介護の質向上にもつながります。また、職員の健康状態が良好であることは、利用者へのケアの質にも直結し、利用者満足度の向上にも寄与します。このように、労働環境の改善は多方面にわたるメリットをもたらし、介護施設の持続的な発展を支える基盤となります。

ノーリフトケアの導入は、業務効率化を大幅に促進し、結果としてコスト削減に繋がります。具体的には、福祉用具の活用や標準化された介助プロセスの導入により、介護業務の無駄を排除し、作業時間の短縮を実現します。 例えば、電動リフトの導入により、1日あたりの介助時間を平均30分削減することが可能です。この時間削減は、一年間で計算すると、年間約15時間の労働時間短縮に相当し、これにより人件費の削減が期待できます。また、労働時間の短縮は、職員の労働負担軽減にも寄与し、結果として離職率の低下や人材確保の改善にも繋がります。 さらに、業務効率化によるコスト削減は、経営全体にポジティブな影響を与えます。例えば、削減されたコストを新たな設備投資や職員教育に充てることで、施設全体の品質向上やサービスの拡充が可能となります。これにより、長期的な経営安定を実現し、地域社会への貢献度も高まります。 また、効率化によるコスト削減は、介護報酬の有効活用にも繋がります。限られた予算内で最大限の効果を発揮するために、ノーリフトケアの導入は不可欠です。経営資源を効率的に配分することで、施設の持続可能な運営が可能となり、利用者に対してより質の高いケアを提供することができます。 このように、ノーリフトケアの導入は単なる業務改善に留まらず、経営全体の健全化と持続的成長に直結します。医療法人の理事長や医師として、効果的なノーリフトケアの導入と運用は、施設の未来を支える重要な戦略となるでしょう。

ノーリフトケアの導入は、介護施設のブランドイメージの向上に直結し、地域社会への貢献を強化します。具体的には、以下のポイントが挙げられます。 ブランドイメージの向上: ノーリフトケアを導入することで、最新の介護技術を積極的に採用している施設として認識されます。これにより、施設の信頼性や先進性が高まり、利用者やその家族からの信頼を獲得しやすくなります。 地域社会への貢献: ノーリフトケアは介護の質を向上させるだけでなく、職員の健康管理にも寄与します。これにより、介護サービスの提供が安定し、地域全体の福祉向上に貢献します。また、安全性の確保により、事故やトラブルの減少にも繋がり、地域住民からの評価が高まります。 新たな利用者や支援者の引き付け: ブランドイメージの向上と地域社会への積極的な貢献は、新たな利用者や支援者を引き付ける要因となります。例えば、ノーリフトケアを積極的に行う施設は、安心して利用できる環境を提供しているとして選ばれやすくなり、口コミや地域イベントを通じて認知度が高まります。 これらの効果により、ノーリフトケアの導入は介護施設の持続的な発展と地域社会への積極的な貢献を実現します。

ノーリフトケアの導入を検討する際には、導入前に考慮すべき主要な課題を明確にし、福祉用具の導入にかかる初期費用や予算の確保方法を検討する必要があります。さらに、職員の意識改革や研修への参加意欲を高めるための具体的な施策を計画し、施設内での効果的な導入計画の立案と実行が求められます。これらのポイントを押さえることで、ノーリフトケアのスムーズな導入と持続的な運用が可能となります。

ノーリフトケアを導入する際には、福祉用具導入にかかる初期費用や投資対効果の評価、職員の意識改革、導入計画の立案と実行における障害への対策など、いくつかの重要な課題を事前に検討する必要があります。これらの課題をしっかりと把握し対応することで、ノーリフトケアのスムーズな導入と持続的な運用が可能となります。

福祉用具導入にかかる初期費用は、導入する用具の種類や施設の規模、設置環境によって大きく異なります。以下に、代表的な福祉用具の導入費用の概算を示します。 福祉用具 導入費用(概算) 電動ベッド 約50万円 床走行式リフト 約30万円 天井走行リフト 約100万円 スリング 約5万円 ポジショニングクッション 約2万円 初期費用には、上記の購入費用に加えて以下の項目が含まれます: 購入費:福祉用具自体の購入にかかる費用。 設置費:機器の設置や設置環境への調整にかかる費用。 研修費:職員への使用方法や安全管理に関する研修の費用。 メンテナンス費:定期的な点検や修理にかかる費用。 カスタマイズ費:施設の特定のニーズに合わせたカスタマイズや追加機能の導入費用。 福祉用具の導入は、初期費用がかかるものの、長期的には以下のような費用対効果や経済的メリットが期待できます: 業務効率化:福祉用具の活用により、職員の介助作業が効率化され、時間短縮が図れます。 人件費の削減:介助にかかる時間が短縮されることで、結果的に人件費の削減につながります。 職員の健康維持:腰痛などの身体的負担が軽減されることで、職員の健康維持や離職率の低下が期待できます。 介護事故の減少:適切な福祉用具の使用により、介護事故や怪我のリスクが低減します。 利用者の満足度向上:安全かつ快適な介助が可能となることで、利用者の満足度が向上します。 さらに、福祉用具の導入により施設全体の運営効率が向上し、結果として長期的なコスト削減が可能となります。初期投資は必要ですが、時間とともにその効果が現れ、経済的なメリットを享受できるため、導入を検討する価値は十分にあります。

ノーリフトケア導入において、職員の意識改革は欠かせません。従来の力任せの介助方法から、利用者と職員双方にとって安全かつ効率的なケア方法へと移行するためには、職員一人ひとりの理解と共感が必要です。職員がノーリフトケアの重要性を認識し、自発的に取り組むことで、ケアの質が向上し、職場環境も改善されます。 意識改革を促進するためには、具体的な施策が有効です。例えば、定期的なワークショップを開催し、ノーリフトケアの理念や実践方法を共有することが挙げられます。また、実際にノーリフトケアを導入した他施設の成功事例を紹介することで、職員の理解を深めるとともに、啓発活動を積極的に行うことも重要です。これにより、職員間での情報共有が促進され、ノーリフトケアの定着が期待できます。 さらに、研修への参加意欲を高めるためのモチベーション向上策やインセンティブの導入も効果的です。例えば、研修参加者に対する表彰制度や、スキルアップに伴うキャリアパスの明確化などが挙げられます。また、研修内容を職員のニーズに合わせてカスタマイズすることで、参加意欲をさらに高めることが可能です。これにより、職員は積極的に研修に参加し、ノーリフトケアの専門知識と技術を習得することができます。

施設内でノーリフトケアを導入するための計画立案と実行は、介護現場の改善において極めて重要なプロセスです。最初のステップとして、目標設定、予算編成、およびスケジュール策定を慎重に行う必要があります。これにより、導入プロジェクトの全体像を明確にし、効果的な進行が可能となります。 計画を実行に移す際のステップバイステップガイドとして、以下の手順を踏むことが推奨されます。 関係するすべての職員に対して導入の意義と目的を説明し、理解と協力を得るための説明会を開催する。 福祉用具の選定と購入手続きを進め、専門家による設置と初期使用に関するトレーニングを実施する。 導入後は定期的なフォローアップと評価を行い、必要に応じて改善策を講じる。 導入過程においては、課題やリスクが発生する可能性があるため、事前に対策を講じておくことが重要です。例えば、予算の超過や職員の抵抗感などが考えられます。これらのリスクに対応するためには、リスクマネジメント計画を策定し、柔軟な対応策を準備することが求められます。また、継続的なコミュニケーションを通じて職員の意見を反映させ、迅速かつ適切な対応を図ることが成功の鍵となります。

導入後の運用と継続的な改善は、ノーリフトケアの効果を最大限に引き出し、介護現場での持続可能な実践を確立するために不可欠です。初期運用段階では、効果的な運用方法を理解し、適切なポイントに注意を払うことが重要です。また、フィードバックの収集や評価指標の設定を通じて、ケアの質を常に向上させる取り組みが求められます。さらに、新たな問題や課題に柔軟に対応し、最新の技術や方法を積極的に導入することで、ノーリフトケアの継続的な改善を実現します。

ノーリフトケアの効果的な導入には、定期的な研修と職員間の情報共有が不可欠です。定期的な研修を通じて、最新の介護技術やノーリフトケアの知識を職員に継続的に提供することで、ケアの質を維持・向上させることができます。研修の実施頻度は、施設の規模やニーズに応じて月1回から四半期ごとに設定し、実践的な内容を中心に構成することが重要です。 職員間での情報共有を効果的に行うためには、以下の方法が有効です。 定期ミーティング:週次や月次のミーティングを設け、現場での課題や成功事例を共有します。 オンラインプラットフォーム:専用のオンラインツールを活用し、いつでもどこでも情報交換ができる環境を整備します。 フィードバックシステム:職員からの意見や提案を積極的に収集し、改善に繋げます。 これらの情報共有の取り組みにより、職員同士の連携が強化され、ノーリフトケアの実践が組織全体に定着します。例えば、定期ミーティングで共有された成功事例は他の職員のモチベーション向上につながり、オンラインプラットフォームを通じたリアルタイムな情報交換は迅速な問題解決を促進します。また、フィードバックシステムによって職員の声が反映されることで、職場環境の改善やケアの質の向上が実現されます。このように、定期的な研修と効果的な情報共有は、ノーリフトケアの成功に直結する重要な要素となります。

福祉用具のメンテナンスと更新は、介護現場における安全性と効率性を維持するために欠かせない重要なプロセスです。定期的なメンテナンスを行うことで、福祉用具の性能を最適な状態に保ち、故障や事故を未然に防ぐことができます。 まず、福祉用具の定期的なメンテナンスの必要性について説明します。福祉用具は日常的に使用されるため、摩耗や劣化が避けられません。定期的な点検とメンテナンスを行うことで、故障を予防し、使用寿命を延ばすことが可能です。具体的な方法としては、以下の点が挙げられます。 日常点検:使用後に清掃を行い、異常がないか確認する。 定期点検:月次や年次で専門の技術者による詳細な点検を実施する。 予防保全:故障の兆候が見られる部品を早期に交換するなど、計画的な保全活動を行う。 次に、使用頻度や状態に応じた更新時期の判断基準について解説します。福祉用具の更新は、使用頻度や機器の状態を基に判断することが重要です。例えば、以下の基準を参考にすることができます。 使用頻度:高頻度で使用される用具は、早めのメンテナンスと交換が必要です。 機器の状態:外観や機能に異常が見られる場合は、即時に修理または更新を検討する。 メーカーの推奨:メーカーが推奨する更新時期やメンテナンススケジュールに従う。 最後に、メンテナンスと更新が長期的なコスト削減と安全性向上にどのように寄与するかを具体的な例で示します。定期的なメンテナンスにより、突発的な故障を防ぐことで修理費用や交換費用の抑制につながります。また、最新の福祉用具に更新することで、安全性が向上し、事故のリスクを低減することができます。 例えば、古くなった電動ベッドを最新モデルに更新することで、操作性が向上し、職員の負担が軽減されます。この結果、介護の質が向上し、利用者の満足度も高まります。さらに、定期的なメンテナンスを実施することで、機器の故障による業務の中断を防ぎ、施設全体の運営効率が向上します。

フィードバックの収集方法として、定期的なアンケート調査やインタビューを実施します。これにより、利用者のニーズや不満点を具体的に把握することができます。オンラインフォームや対面での対話を活用し、多様な意見を幅広く収集することが重要です。 ケアの改善プロセスでは、収集したフィードバックを分析し、課題の特定と解決策の策定を行います。データを基に具体的な改善策を立案し、実施することで、継続的なケアの質向上を図ります。定期的なレビューと評価を通じて、改善の効果を確認し、必要に応じて修正を行います。 改善事例の紹介では、利用者からの意見を基に新たなサービスを導入したケースや、既存のケア方法を見直した事例を紹介します。例えば、利用者の移動支援に関するフィードバックを受けて、最新の福祉用具を導入し、安全性と快適性を向上させた実例があります。これにより、具体的な成果を共有し、ケアの質向上を実証します。

今回の記事ではノーリフトケアの導入によって、介護現場がどのように改善されるかについて詳しく解説しました。ノーリフトケアは、介護職員の腰痛予防や労働環境の改善を図りつつ、利用者への質の高いケアを提供するための重要な取り組みです。 ノーリフトケアを導入することで、スタッフの健康維持と離職率の低下、業務効率の向上、そして利用者の満足度向上といった具体的なメリットが期待できます。これらの効果は、介護施設全体の運営コストの削減や地域社会への貢献にも繋がります。 今後は、ノーリフトケアのさらなる普及と技術の進化により、介護現場がより安全で快適な環境へと変わっていくことが予想されます。持続可能な介護環境の構築に向けて、引き続きノーリフトケアの導入と改善を進めていくことが求められます。皆様もぜひ、ノーリフトケアを積極的に取り入れ、介護現場の質の向上に貢献してください。

ノーリフトケアとは?その基本理念と背景

ノーリフトケアとは、従来の「抱え上げる」介助方法に代わり、福祉用具を活用して職員の腰痛を予防し、介護の質を向上させる包括的な取り組みのことです。医療や福祉の現場での職員の健康管理と利用者の安全を同時に実現することを目指すものです。 近年、介護現場における腰痛問題が深刻化しており、人材確保や介護の質向上の観点からも効果的な対策が求められています。本セクションでは、ノーリフトケアの基本理念とその背景について解説します。

ノーリフトケアの定義と目的

ノーリフトケアとは、介護職員が「抱え上げる」動作を避け、福祉用具を積極的に活用することで、腰痛の予防と介護の質の向上を目指す包括的なケア方法です。このケアの主な目的は、職員の健康を守りつつ、利用者に対して安全かつ快適な介助を提供することです。 腰痛を職業病として捉え、あきらめずに対策を講じることが大切です。ノーリフトケアは、福祉用具の活用やケア方法の改善を通じて、職員と利用者双方の安全と快適さを実現し、介護現場全体の効率化と質の向上を図るものです。

腰痛を職業病としてあきらめない取り組み

介護職員の腰痛問題は、現代の介護現場で深刻な課題となっています。全国の介護施設を対象とした調査によると、約70%以上の職員が定期的に腰痛を経験しており、その多くが業務に支障をきたしています。具体的な事例として、ある特別養護老人ホームでは、腰痛による欠勤者数が年間で約20%に達しており、これは施設運営に大きな影響を与えています。 ノーリフトケアは、この腰痛問題に対して有効な予防策として注目されています。ノーリフトケアの導入により、介護職員は物理的な負担を大幅に軽減できます。具体的には、電動ベッドや床走行式リフトといった福祉用具の活用により、患者の移動や介助が効率的かつ安全に行えるようになります。この仕組みにより、職員の腰への負担が減少し、長期的な健康維持が期待できます。 さらに、腰痛予防のためには継続的な取り組みが不可欠です。定期的な研修や職員の健康管理プログラムの実施により、職員自身の健康維持を促します。健康な職員は、結果として介護の質の向上につながり、利用者へのサービス提供においても高い満足度を得ることにつながります。このように、ノーリフトケアの導入は職員の健康と介護の質を両立させるための重要なステップです。

利用者と職員双方の安全と快適さを追求

ノーリフトケアは、利用者と職員、双方の安全性を高めるための包括的なアプローチです。具体的には、適切な介護技術や福祉用具の活用により、事故やケガのリスクを大幅に低減し、安心して介護を行う環境を整えます。 さらに、ノーリフトケアの導入は職員の負担を軽減し、快適な労働環境の実現にもつながります。福祉用具を活用することで、身体的な負担が減少し、職員はより効率的かつ効果的に業務を行えるようになります。 安全と快適さのバランスを取ることは、介護現場全体の質向上につながります。これにより、職員の満足度が向上し、利用者に対するサービスの質も高まるため、ポジティブな職場環境が生まれます。

福祉用具を活用した効率的な介助の実現

福祉用具を活用することで、介助業務の効率化と職員の負担軽減を実現できます。特に、電動ベッドやリフトなどの最新の福祉用具は、利用者の移動や姿勢変換をスムーズに行うことができ、従来の人力による介助に比べて大幅な効率向上が期待できます。 電動ベッドは、利用者の快適な睡眠環境を提供するだけでなく、ベッドの高さ調整や角度変更が簡単に行えるため、介護職員の身体的負担を大幅に軽減します。また、床走行式リフトや天井走行リフトは、利用者の安全かつ迅速な移動をサポートし、介助中の事故リスクを低減します。これにより、職員の腰痛予防や他の身体的負担の軽減にもつながります。 福祉用具導入の際には、まず施設のニーズや予算に応じた適切な機器の選定が重要です。例えば、利用者の人数や移動頻度に応じて、必要なリフトの種類や電動ベッドの機能を決定します。また、導入後のメンテナンスや職員への研修も欠かせません。実際に導入を行った医療法人では、導入前後で業務効率が20%向上し、職員の離職率も低下するなどの成果が報告されています。 理事長としては、これらの福祉用具の導入は初期投資が必要ですが、長期的には介護の質向上と職員の健康維持につながり、施設全体の運営コスト削減にも寄与すると考えます。また、職員への適切な研修を通じて、福祉用具の効果的な活用方法を習得させることが、成功の鍵です。福祉用具を上手に活用し、安全で効率的な介助体制を築くことが、今後の介護現場の発展に欠かせません。

ノーリフトケアが広がる背景

ノーリフトケアが広がる背景には、オーストラリアでの先進的な導入事例や、日本における高知県の「ノーリフティング宣言」など、グローバルとローカルのさまざまな取り組みがあります。さらに、人材確保や労働環境の改善といった観点から、ノーリフトケアの導入がますます重要視されています。

オーストラリアでの先進的な導入事例

オーストラリアでは、介護現場におけるノーリフトケアの導入が早期に進められ、その先進的な取り組みが国内外で注目を集めています。ノーリフトケアとは、介護職員が利用者を力任せに持ち上げることなく、安全かつ効率的な介助を実現するための包括的な方法論のことです。オーストラリアにおける導入の背景には、高齢化社会の進展と介護人材不足という深刻な課題があり、これらの問題解決を目的としてノーリフトケアが採用されたのです。 具体的な導入事例としては、シドニーにある某高齢者福祉施設が挙げられます。この施設では、床走行リフトや天井走行リフトなどの最新の福祉用具を積極的に導入し、職員への徹底した研修を実施しました。その結果、介助時の腰痛発生率が30%減少し、職員の業務効率が向上するとともに、利用者の満足度も著しく向上しました。しかし、導入当初は高額な初期投資や職員の意識改革という課題もあり、これらを克服するために継続的なサポートと改善が重ねられました。 オーストラリアでの成功事例から得られる教訓として、組織全体での一貫した取り組みと継続的な教育・研修の重要性が挙げられます。これらの要素は日本においても同様に適用でき、特に介護施設における労働環境の改善や職員の健康維持に大きく貢献することが期待されます。また、オーストラリアの事例では、福祉用具の選定から導入後のメンテナンスまで一貫したサポート体制が整備されている点も、これがノーリフトケアの持続的な成功に繋がっています。 事例を通じて明らかになったのは、ノーリフトケアの有効性が単なる技術的な導入に留まらず、職員の意識改革や組織全体の文化として根付かせることの重要性です。日本においても、オーストラリアの成功モデルを参考にしながら、現地のニーズや状況に合わせたカスタマイズを行うことで、ノーリフトケアの効果的な導入と持続可能な運用が実現できるはずです。

日本での普及と高知県の「ノーリフティング宣言」

日本におけるノーリフトケアの普及は、介護現場の改善を目指す動きの中で着実に進展しています。多くの医療法人や介護施設がノーリフトケアを導入し、スタッフの腰痛予防や利用者の安全性向上に寄与しています。特に、地域ごとの取り組みが注目されており、各地でノーリフトケアの効果が実証されています。 その中でも高知県が行った「ノーリフティング宣言」は、全国的な普及に向けた重要な一歩となっています。この宣言は、県内の介護施設におけるノーリフトケアの導入を促進し、具体的なガイドラインや支援策を提供するものです。宣言の効果として、他地域への波及効果が期待されており、高知県での成功事例が全国の医療・介護現場に広がることで、介護の質の向上と職員の健康維持に大きく貢献しています。今後、各地域での積極的な取り組みを通じて、ノーリフトケアの普及がさらに加速することが見込まれます。

人材確保と労働環境改善の観点からの重要性

介護業界では人材確保の難しさが深刻な問題となっています。高齢化社会の進展に伴い、需要は増加する一方で、若年層を中心とした新規人材の確保が困難になっています。また、既存の職員の離職率も高く、安定した人材確保が求められています。 労働環境の改善は、職員の満足度や定着率の向上に直結します。快適で安全な労働環境を提供することで、職員の負担を軽減し、仕事に対するモチベーションを高めることが可能です。これにより、離職率の低下と長期的な人材確保が実現します。 ノーリフトケアの導入は、これらの課題を効果的に解決する手段として注目されています。具体的には、福祉用具の活用により物理的負担を軽減し、職員が安心して働ける環境を整えることができます。また、効率的な介助方法の導入により、業務の無駄を排除し、職員の労働時間を短縮することも可能です。経営者としては、ノーリフトケアの導入を通じて職場全体の生産性向上と人材の定着率の改善を図ることが重要です。

腰痛問題の現状とノーリフトケアの必要性

介護現場における腰痛問題は、職員の健康と業務効率に大きな影響を与える深刻な課題です。統計データや具体的な事例から、多くの介護職員が日常的に腰痛に悩まされており、その結果として離職率の増加や介護の質の低下が懸念されています。また、腰痛が原因で介助時のミスや事故が発生し、利用者の安全にも悪影響を及ぼすケースが報告されています。現行の腰痛予防対策には限界があり、効果的な解決策が求められる中、ノーリフトケアの導入が新たなアプローチとして注目されています。ノーリフトケアは、従来の力任せの介助方法を見直し、福祉用具の活用や正しい介助技術の導入を通じて、職員の腰痛予防と介護の質向上を同時に実現することを目指しています。

介護現場における腰痛の深刻さ

介護現場における腰痛の問題は、職員の健康と介護の質に直結する深刻な課題です。最新の調査によると、介護職員の約70%以上が腰痛を経験しており、その多くが業務中の物理的負荷に起因しています。この高い発生率は、職員の身体的負担だけでなく、組織全体の運営にも大きな影響を及ぼしています。 腰痛は単なる一時的な不快感に留まらず、業務遂行能力の低下や心理的なストレスの増加を引き起こします。具体的には、腰痛を抱える職員は介護作業の効率が落ち、利用者への対応に時間がかかる傾向があります。また、慢性的な痛みは職員のモチベーションを低下させ、仕事に対する満足感を減少させる要因ともなっています。 さらに、腰痛の慢性化は長期的な人材の離職や介護の質低下につながる可能性があります。介護職員が継続的に腰痛に苦しむことで、離職率が上昇し、結果として施設全体の人材不足が深刻化します。これは、介護サービスの質にも直結し、利用者へのケアが不十分になるリスクを高めます。 以下の表は、介護職員における腰痛の現状とその影響を示す統計データです。| 項目 | 割合 |

| 腰痛を経験した職員の割合 | 70%以上 |

| 腰痛が業務に与える影響 効率低下、ストレス増加 腰痛による離職率の増加 |

15〜20% |

このような状況を鑑みると、介護現場での腰痛対策は急務であり、職員の健康維持と介護の質維持のためには、効果的な予防策の導入が不可欠です。腰痛問題の解決に向けた取り組みが、介護施設全体の持続可能な運営と利用者満足度の向上につながることは明らかです。

看護師・介護職員の腰痛発生率

看護師や介護職員における腰痛の発生率は非常に高く、年間で50%以上が何らかの腰痛を経験しています。これは、日常的な患者の移動や抱え上げ作業、長時間の立ち仕事など、物理的な負担が大きい業務内容に起因しています。実際の調査では、多くの職員が腰痛による作業効率の低下や、職場への欠勤を経験しており、腰痛が業務継続に与える影響は深刻です。

腰痛発生の主な原因としては、以下の点が挙げられます。

患者の移動や抱え上げ作業による腰への過度な負担

不適切な姿勢や動作による筋肉・関節へのストレス

長時間にわたる立ち仕事や同一姿勢の維持

適切な支援機器の不足による物理的負担の増加

さらに、職場環境の問題点としては、以下が指摘されています。

スタッフ間の連携不足による作業の重複や不均衡

十分な休憩時間が確保されていないこと

腰痛予防に関する教育や研修の不足

他国と比較すると、例えばオーストラリアではノーリフティングケアの導入により腰痛の発生率が大幅に低減しており、介護職員の健康維持に成功しています。一方、日本ではまだ多くの施設で従来の力任せの介助方法が主流であり、腰痛対策が十分に進んでいない現状があります。

| 国 | 看護師・介護職員の腰痛発生率 |

| 日本 | 50%以上 |

| オーストラリア | 30%前後 |

| アメリカ | 60% |

このように、日本の介護現場では他国に比べて腰痛の発生率が高いことが明らかとなっています。これは、ノーリフトケアの普及が遅れていることや、介護職員に対する適切な支援機器の導入が進んでいないことが主な原因と考えられます。今後、ノーリフトケアの導入を通じて腰痛の発生率を低減し、職員の健康と業務効率の向上を図ることが急務です。

力任せの介助がもたらす身体的負担

力任せの介助は、介護職員にとって腰痛以外にもさまざまな身体的負担を引き起こします。例えば、長時間にわたる無理な姿勢保持や繰り返しの動作により、肩や背中、腕、手首などに過度な負担がかかり、慢性的な筋肉痛や関節痛の原因となります。これらの負担は、職員の健康を損なうだけでなく、日常業務の効率にも悪影響を及ぼします。 これらの身体的負担は、職員の健康状態や業務効率に深刻な悪影響を与えます。慢性的な痛みや疲労は、作業のパフォーマンス低下を招くだけでなく、集中力の減少やミスの発生リスクを高めます。さらに、健康問題が原因での欠勤が増えると、チーム全体の業務負担が増大し、介護サービスの質が低下する可能性があります。結果として、職員のモチベーション低下や離職率の上昇にも繋がり、施設全体の運営に悪影響を及ぼします。 安全な介助方法と力任せの介助を比較すると、ノーリフトケアの導入がいかに職員の身体的負担を軽減するかが明確になります。ノーリフトケアでは、電動リフトや床走行式リフトなどの福祉用具を活用することで、無理な力を使わずに利用者をサポートできます。これにより、職員自身の健康リスクを大幅に低減するとともに、業務の効率化も実現します。 例えば、ある介護施設ではノーリフトケアを導入した結果、職員の腰痛症状が50%減少し、業務効率が20%向上しました。このような実例は、ノーリフトケアの有効性を裏付けるものであり、介護現場における力任せの介助の必要性を強く感じさせます。ノーリフトケアの導入は、職員の健康維持と業務の質向上を同時に達成するための効果的な解決策であると言えるでしょう。

腰痛が介護職員の離職率に与える影響

近年、介護現場における腰痛は職員の離職率を高める主要な要因となっています。統計データによると、介護職員の約60%以上が腰痛を経験し、そのうちの約30%が腰痛を理由に離職を考えると報告されています。また、具体的な事例では、長年勤務していた職員が慢性的な腰痛により早期退職を余儀なくされるケースが後を絶ちません。 職員の離職は施設の運営に多大な影響を及ぼします。まず、離職による人材の欠如は、介護サービスの質の低下を招きます。また、新たな職員の採用と教育には多大な時間と費用がかかり、施設全体の経営圧迫につながります。さらに、高い離職率は他の職員にもストレスを与え、職場環境の悪化を招く悪循環が生じることがあります。 ノーリフトケアの導入は、これらの課題に対する有効な解決策として注目されています。ノーリフトケアは、職員の腰への負担を大幅に軽減することで、腰痛の発生率を低下させ、結果として離職率の低下に寄与します。具体的には、福祉用具の活用や適切な介助技術の導入により、職員の身体的負担を減らし、働きやすい環境を整えることが可能です。これにより、職員の健康維持と職場への定着率向上が期待でき、施設全体の安定した運営に寄与します。

腰痛予防対策としてのノーリフトケア

ノーリフトケアは、介護現場における腰痛予防対策として、包括的なアプローチを提供します。福祉用具の導入や正しい介助技術の教育を通じて、職員の身体的負担を軽減し、健康な労働環境の実現を目指します。この取り組みにより、職員の健康状態の改善や介護の質の向上が期待されます。

福祉用具の導入による負担軽減

介護現場における電動ベッドやリフトなどの福祉用具の導入は、職員の身体的負担を大幅に軽減する効果があります。これらの機器を使用することで、患者の移動や介助作業が容易になり、職員が不必要に腰や関節に負担をかけることを防ぎます。また、効率的な介助が可能となるため、業務の流れがスムーズになり、全体的な介護の質の向上にも寄与します。 福祉用具を導入する際には、以下の選定基準や導入時のポイントを考慮することが重要です。 機器の安全性と信頼性を確認し、使用する環境や患者の状態に適したものを選ぶ。 使用方法の簡便さを重視し、職員が効率的に操作できるものを選定する。 導入コストと維持費用を考慮し、予算内で最適な機器を選ぶ。 職員や利用者からのフィードバックを基に選定を行い、実際のニーズに合致したものを選ぶ。 導入後の運用方法やメンテナンスも非常に重要です。定期的な点検とメンテナンスを実施することで、機器の安全性と寿命を延ばすことができます。また、職員への継続的な教育と研修を行い、正しい使用方法を身につけさせることが長期的な活用に繋がります。さらに、問題が発生した際には迅速に対応できる体制を整えることで、福祉用具を効果的に活用し続けることが可能となります。

職員の健康を守ることで利用者のケアの質向上

職員の健康状態は、直接的にケアの質に大きな影響を与えます。健康な職員は、業務中の集中力や注意力が高まり、患者に対するケアの精度が向上します。逆に、腰痛や他の身体的な不調を抱える職員は、疲労やストレスが蓄積し、ミスや事故のリスクが高まる可能性があります。これにより、患者への適切なケアが提供できず、ケアの質が低下する恐れがあります。 健康な職員が提供するケアには多くの利点があり、利用者にもポジティブな影響を与えます。職員が身体的に快適な状態で働くことで、より丁寧で思いやりのある対応が可能となり、患者の満足度が向上します。また、健康な職員は長時間にわたる業務や緊急対応にも柔軟に対応できるため、患者に対するサポートの質も向上します。これにより、利用者は安心してケアを受けることができ、施設全体の評価も高まります。 ノーリフトケアの導入は、職員の健康維持に大きく寄与します。従来の力任せの介助方法から脱却し、福祉用具を活用することで職員の身体的負担を軽減し、腰痛などの慢性的な健康問題を予防します。結果として、職員は健康を維持しながら効率的に業務を遂行できるため、ケアの質が向上し、利用者の満足度も高まります。このように、ノーリフトケアは職員と利用者の双方にとって有益な取り組みであり、介護現場全体の質を向上させる鍵となります。\この記事を読まれている方に人気な資料です/

「ムダ」「ムラ」「ムリ」をなくす業務効率化

「ムダ」「ムラ」「ムリ」をなくすことで、介護業務の効率化が実現します。ノーリフトケアの導入により、これらの課題を効果的に削減し、職員の負担軽減やケアの質向上を図る具体的な方法や事例については、以下のセクションで詳しく解説します。

ノーリフトケア導入の具体的な方法

ノーリフトケアを導入するためには、福祉用具の適切な選定と導入プロセスが不可欠です。さらに、職員への教育と研修を通じて、正しいケア方法を習得させることが重要となります。加えて、施設全体での取り組みや、組織的なサポート体制の構築が、ノーリフトケアの成功に大きく寄与します。 本セクションでは、ノーリフトケア導入の具体的な手順をステップバイステップで解説します。福祉用具の選定から職員研修、施設全体の取り組み方まで、実践的な方法を詳述し、円滑な導入をサポートします。これにより、スタッフの腰痛問題の解決と、利用者への質の高いケアの提供が実現可能となります。

福祉用具の活用

福祉用具の活用は、介護現場において業務効率化や職員の負担軽減を実現するための重要な要素です。具体的には、電動ベッドや床走行式リフトなどの先進的な福祉用具を導入することで、スタッフが力任せに利用者を抱え上げる必要がなくなり、腰痛の予防や労働環境の改善につながります。 まず、電動ベッドは、高さ調整や角度変更が容易に行えるため、利用者の体位変換や移動がスムーズに行えます。これにより、介助時の身体的負担が軽減されるだけでなく、利用者の快適性も向上します。また、床走行式リフトは、床面に走行するタイプのリフトで、狭いスペースでも効率的に移動が可能です。設置時には、スペースの確保や安全性の確保がポイントとなり、適切な位置に配置することで最大限の効果を発揮します。 福祉用具を適切に活用することで得られるメリットは多岐にわたります。例えば、導入後の業務効率化により、職員はより多くの利用者に対して質の高いケアを提供できるようになります。また、具体的な事例として、ある介護施設では電動ベッドの導入により、利用者の転倒事故が減少し、職員の腰痛発生率も大幅に低下しました。このように、福祉用具の活用は介護現場全体の安全性と効率性を向上させる鍵となります。

電動ベッドや床走行式リフトの導入

ノーリフトケアの導入において、電動ベッドや床走行式リフトの活用は欠かせません。これらの福祉用具は、介護職員の負担を軽減し、利用者にとっても安全で快適な環境を提供するために設計されています。 電動ベッドは、利用者の移動や体位変換を容易にするための装置です。主な特徴と導入による利点は以下の通りです: 多機能な調整機能:高さ調整や背もたれの傾斜調整が簡単に行え、利用者の快適性を高めます。 介助の負担軽減:職員が利用者を抱え上げる必要がなくなり、腰痛などの職業病の予防につながります。 安全性の向上:転倒防止機能や安全ベルトの装備により、利用者の安全を確保します。 一方、床走行式リフトは、利用者の移動をサポートするための機器で、具体的な使用方法とそのメリットは以下の通りです: 簡単な操作性:リモコン一つで操作できるため、職員の手間を大幅に削減します。 柔軟な移動範囲:床走行式のため、狭いスペースや障害物の多い環境でもスムーズに移動が可能です。 事例紹介:ある介護施設では、床走行式リフトの導入により、利用者の移動時間が平均30%短縮され、職員の負担も大幅に軽減されました。 これらの設備を導入する際の注意点としては、適切な設置と定期的なメンテナンスが挙げられます。また、職員への教育も重要です。具体的なアドバイスとしては: 専門的な研修の実施:電動ベッドやリフトの正しい使い方を習得するための研修を定期的に行いましょう。 安全管理の徹底:使用前の点検や不具合時の対応方法を明確にし、安全な運用を心がけます。 フィードバックの収集:職員からの意見や改善点を定期的に収集し、運用方法の見直しを行います。 これらの取り組みにより、ノーリフトケアの導入がスムーズに進み、介護現場全体の効率と質の向上が期待できます。

天井走行リフトとスリングの使用例

天井走行リフトは、施設の天井に設置されたレールシステムを使用して利用者を安全かつスムーズに移動させる機器です。その特徴として、床スペースを有効活用できる点や、介助者の身体的負担を軽減できる点が挙げられます。具体的な使用方法としては、リフトを設置した部屋や通路において、利用者をスリングで固定し、リフトを操作することで目的地まで移動させることが可能です。 スリングには、いくつかの種類が存在し、それぞれ使用目的や利用者の状態に応じて適切な選択が求められます。代表的なスリングとしては、全身スリングや座位スリング、立位スリングなどがあり、それぞれの特性に合わせた使い方が必要です。適切な使用方法を理解し、正しい装着や操作を行うことで、利用者への負担を最小限に抑えながら安全な介助を実現します。 これらの用具を活用することで、介護現場における安全性と効率性が大幅に向上します。例えば、ある介護施設では天井走行リフトの導入により、利用者の移動中の事故が減少し、介助者の腰痛問題の改善にも寄与しています。また、スリングの適切な使用により、介助時間の短縮や利用者の快適性向上が実現され、全体的な介護サービスの質が向上しました。これらの事例は、ノーリフトケアの有効性を具体的に示すものです。

ポジショニングクッションによる快適な介助

ポジショニングクッションは、介護現場における安全で快適な介助を実現するための重要な福祉用具です。このクッションは、利用者の体位を安定させる機能を持ち、移乗や着座時の負担を軽減します。使用方法も簡便で、ベッドや車椅子等に簡単に取り付けることができ、柔軟なケア環境の構築をサポートします。 ポジショニングクッションを導入することで、介助の質が大幅に向上します。例えば、ある特別養護老人ホームでは、このクッションを使用することで移乗時の事故が減少し、職員の腰痛報告が30%減少しました。また、利用者自身の快適性も向上し、より自立した生活の支援が可能となります。これにより、利用者の満足度が向上し、介護の信頼性が高まります。 さらに、ポジショニングクッションは利用者と職員双方の快適さを追求する視点から非常に重要です。利用者は安全かつ快適な体位を維持でき、体への負担が軽減されるため、精神的な安心感も得られます。一方、介護職員は正しい体位での介助が可能となり、身体的な負担が減少します。これにより、介護現場全体の働きやすさとケアの質が向上し、持続可能な介護サービスの提供が可能となります。

職員への教育と研修

ノーリフトケアの成功には、職員への体系的な教育と継続的な研修が不可欠です。適切な教育プログラムを通じて、職員はノーリフトケアの基本理念や具体的な技術を習得し、安全かつ効率的な介護を実現するための知識を深めます。さらに、継続的な研修の実施により、最新の福祉用具の使用方法や介助技術の向上を図り、職員のスキルアップを支援します。これにより、腰痛の予防や介護の質の向上が期待でき、職員が安心して働ける環境を整えることが可能となります。

ノーリフトケアコーディネーター養成講座の概要

ノーリフトケアコーディネーター養成講座は、介護現場における腰痛問題の根本的な解決とケアの質向上を目的として設計された重要なプログラムです。本講座では、ノーリフトケアの基本理念や実践方法を体系的に学ぶとともに、コーディネーターとしてのリーダーシップスキルや組織内での効果的な連携方法を習得します。修了後は、施設全体でノーリフトケアを推進し、スタッフと利用者双方の安全と快適さを確保する役割を担うことが期待されます。

ベーシックとアドバンスの研修内容

ノーリフトケアコーディネーター養成講座は、ベーシック研修とアドバンス研修の二つの段階に分かれています。この二段階の研修を通じて、職員はノーリフトケアの基礎から高度な技術までを体系的に学ぶことができます。 ベーシック研修では、以下の内容を中心に学びます: ノーリフトケアの基本理念とその重要性 福祉用具の基本的な使用方法 安全な介助技術の基礎 介護職員の腰痛予防策 この研修の対象は、主に現場で直接介護を行う職員であり、ノーリフトケアの基礎をしっかりと理解し、日常業務に活かすことを目的としています。 アドバンス研修では、より高度な知識と技術の習得を目指します。主な内容は以下の通りです: 高度な福祉用具の操作技術 リフトシステムの管理とメンテナンス チームリーダーとしてのマネジメントスキル 施設全体のノーリフトケア推進戦略 この研修は、チームリーダーや管理職を目指す職員を対象とし、ノーリフトケアの専門知識を深め、組織全体での導入・運用を支えるためのスキルを提供します。 両方の研修を通じて、職員はノーリフトケアに必要な専門的なスキルと実践的な知識を獲得し、介護現場での効率と質の向上を実現することができます。これにより、施設全体の介護サービスの質が向上し、スタッフの負担軽減や利用者の満足度向上にも繋がります。

オンラインと対面形式での学習機会

現代の介護現場において、効果的な研修方法の選択はスタッフのスキル向上と業務効率化に直結します。特に、ノーリフトケアの導入に際しては、オンラインと対面形式の研修を適切に組み合わせることで、より実践的で持続可能な学習環境を構築することが可能です。 オンライン研修の利点と具体的な実施方法 オンライン研修は、場所や時間に縛られることなく柔軟に学習を進められる点が大きな利点です。これにより、スタッフは自分のペースで学習を進めることができ、業務の合間や自宅からでもアクセス可能です。具体的な実施方法としては、ビデオ会議システムを用いたライブセッションや、録画された講義動画、インタラクティブなeラーニングモジュールなどが挙げられます。これらを組み合わせることで、多様な学習スタイルに対応し、理解度を高めることができます。 対面形式の研修の特徴とオンライン研修との違い 対面形式の研修は、直接のコミュニケーションや実践的なトレーニングを通じて、即時のフィードバックや疑問点の解消が可能です。オンライン研修とは異なり、実際の介護現場に近い環境でのシミュレーションやロールプレイを取り入れることで、現場での応用力を高めることができます。また、対面での研修ではチームビルディングやモチベーションの向上にも寄与し、スタッフ間の連携を強化する効果があります。 ハイブリッド型研修の可能性とその効果 オンラインと対面形式を組み合わせたハイブリッド型研修は、それぞれの形式の利点を最大限に活用することができます。例えば、基礎知識や理論的な内容はオンラインで学び、実践的なスキルやコミュニケーション能力は対面で強化するというアプローチが考えられます。この方法により、時間とコストの効率化を図りつつ、包括的なスキルアップを実現することが可能です。さらに、ハイブリッド型研修はスタッフの多様なニーズに応える柔軟性を持ち、継続的な学習と成長を支援します。

施設全体での取り組み

ノーリフトケアを施設全体で効果的に推進するためには、組織的なアプローチと各部署・職員間の緊密な連携が欠かせません。これにより、全体としての介護品質の向上とスタッフの負担軽減が実現します。本セクションでは、施設全体での取り組みがノーリフトケアの成功にどのように寄与するかについて、概要を紹介します。

特別養護老人ホームや介護老人保健施設での導入事例

特別養護老人ホームや介護老人保健施設におけるノーリフトケア導入事例は、介護現場の効率化と職員の健康維持に大きく貢献しています。これらの施設では、ノーリフトケアを積極的に取り入れることで、従来の力任せの介助から脱却し、より安全で快適な介護環境を実現しています。 具体的な導入事例として、以下の2つの施設が注目されます。 ○○特別養護老人ホーム この施設では、ノーリフトケアを導入する以前は、介護職員の腰痛が頻発しており、人材の定着に課題を抱えていました。しかし、床走行式リフトや電動ベッドの導入により、介助時の身体的負担が大幅に軽減されました。導入後1年間で職員の腰痛患者数が30%減少し、介護の質も向上しました。 △△介護老人保健施設 △△施設では、ノーリフト®ラボを活用した研修プログラムを実施しました。これにより、職員は最新の福祉用具の使用方法や安全な介助技術を習得し、利用者とのコミュニケーションも円滑になりました。結果として、利用者の満足度が20%向上し、職員の離職率も低下しました。 導入前後の変化と成果を以下の表に示します。 項目 導入前 導入後 職員の腰痛発生率 年間40件 年間28件 利用者の満足度 75点 90点 職員の離職率 15% 10% これらの事例から、ノーリフトケアの導入には以下の成功要因と課題が見受けられます。 成功要因 ノーリフトケア専用の研修プログラムの実施、最新の福祉用具の適切な導入、職員の積極的な参加とコミュニケーションの向上が挙げられます。 課題 初期導入コストの負担、職員の意識改革の難しさ、継続的なメンテナンスとサポートの確保が課題として浮上しています。 これらの成功要因と課題を踏まえ、他の施設でもノーリフトケアの導入を検討する際は、適切な計画とサポート体制を整えることが重要です。導入が成功すれば、職員の健康維持と介護の質の向上を両立させることが可能となります。

法人としての腰痛予防対策の推進

法人としての腰痛予防対策の推進は、組織全体で従業員の健康を守り、介護の質を高めるために欠かせない取り組みです。当法人では、腰痛予防を最優先事項として位置付け、明確な方針と戦略を策定しています。これにより、職場環境の改善と従業員の働きやすさを確保し、持続可能な介護サービスの提供を目指しています。 具体的な対策として、職員の健康管理プログラムや福利厚生の充実を図っています。定期的な健康診断やフィットネスプログラムの導入により、従業員の身体的負担を軽減し、腰痛の予防に努めています。また、ノーリフトケアの導入を支援するための研修や教育プログラムを実施し、職員一人ひとりが正しい介助技術を習得できるようサポートしています。 これらの取り組みは、職員の健康維持のみならず、利用者にも大きなメリットをもたらします。健康な職員は、質の高いケアを提供することが可能となり、利用者の安全性と快適性が向上します。また、従業員の満足度が高まることで、離職率の低下や人材確保の強化につながり、組織全体のパフォーマンス向上にも寄与します。法人全体での腰痛予防対策の推進は、持続可能な介護現場の実現と地域社会への貢献に不可欠な要素となっています。

ノーリフト®ラボによる啓蒙活動と研修施設の活用

ノーリフト®ラボは、急性期から在宅まで全ての人が安心・安全・安楽な生活を過ごせる環境づくりを基本理念として設立されました。このラボの設立目的は、医療や福祉の現場における腰痛問題を根本的に解決し、ノーリフティングケアの普及と実践を支援することです。専門的な知識と最新の福祉用具を活用し、介護現場の課題に対する包括的なソリューションを提供しています。 ノーリフト®ラボでは、多岐にわたる啓蒙活動や研修プログラムが実施されています。具体的には、福祉用具の効果的な使用方法を学ぶ実技研修や、ノーリフティングケアの最新情報を共有するセミナーが定期的に開催されています。また、職員同士の情報交換やベストプラクティスの共有を促進するワークショップも積極的に行われており、実践的なスキル向上をサポートしています。 このラボの活用によって、介護現場には顕著な利点がもたらされています。まず、職員の腰痛予防と労働環境の改善に寄与することで、職員の健康維持と離職率の低下が実現されました。さらに、最新の福祉用具を活用した安全で快適な介助が可能となり、利用者のケアの質が向上しています。結果として、利用者の満足度が高まり、施設全体の運営効率も向上するなど、職員と利用者双方にとって大きな効果をもたらしています。

ノーリフトケア導入による効果と事例

ノーリフトケアを導入することで、介護現場におけるさまざまな問題が劇的に改善されます。具体的には、職員の腰痛改善や離職率の低下、利用者の満足度向上など、多角的な効果が確認されています。例えば、ある介護施設ではノーリフトケア導入後、職員の腰痛発生率が年間で30%減少し、離職率も15%低下しました。 さらに、ノーリフトケアの実施により、利用者へのケアの質も向上しています。安全かつ快適な介助方法が確立されることで、利用者自身の自主性が促進され、自立支援にもつながっています。このような成果は、実際にノーリフトケアを採用した施設での成功事例に裏打ちされており、他の介護施設でも同様の効果が期待されています。 ノーリフトケアの導入は、介護職員の健康管理と利用者への高品質なケア提供を同時に達成するための有効な手段です。これにより、施設全体の運営効率が向上し、長期的な経営安定にも寄与します。今後もノーリフトケアの普及が進むことで、介護現場全体の質的向上が期待されています。

力任せの介助から福祉用具活用への転換

従来の介助方法では、職員が患者を抱え上げるなど力任せの介助に頼ることが一般的でした。この方法は、職員の腰痛やその他身体的負担を招くだけでなく、患者にも安全性の低下や不快感を与える可能性が高いという問題がありました。特に高齢化が進む現在、このような介助方法は持続可能ではなく、職員の健康管理や介護の質の向上において大きな課題となっています。 そこで、福祉用具の活用による新しい介助方法への転換が求められています。転換プロセスとしては、まず施設全体でノーリフトケアの理念を共有し、適切な福祉用具を選定・導入することが重要です。次に、職員への教育と研修を通じて、福祉用具の正しい使用方法や安全な操作技術を習得させます。このような段階的なアプローチにより、スムーズな転換が可能となり、職員一人ひとりが新しい介助方法に自信を持って取り組める環境が整います。 転換後には、実際に多くの施設で福祉用具の導入により職員の腰痛の軽減や介助にかかる時間の短縮が実現されています。また、患者側からも安全で快適な介助を受けられるとの声が寄せられ、満足度の向上が見られるようになりました。例えば、ある特定の介護施設では、電動リフトの導入により介助時の事故が減少し、職員の離職率も低下したとの報告があります。これらの事例は、福祉用具の活用が介護現場における課題解決に大きく寄与していることを示しています。

介護現場でのモチベーション向上

ノーリフトケアの導入は、介護職員のモチベーション向上に大きく寄与します。従来の力任せの介助方法では、職員は身体的な負担を強いられ、長時間にわたる作業による疲労や腰痛が慢性的に蓄積することが多くありました。しかし、ノーリフトケアを採用することで、これらの負担が軽減され、職員は自分の健康を維持しながら業務に専念できる環境が整います。この結果、職員は自分の仕事に対する満足感を高め、長期的な職場定着率の向上にも繋がります。 さらに、職員のモチベーションが向上することで、介護の質や職場環境にも好影響を与えます。モチベーションの高い職員は、利用者一人ひとりに対してより丁寧で思いやりのあるケアを提供し、利用者の満足度も向上します。また、前向きな職場雰囲気はチームワークを促進し、職員間のコミュニケーションが円滑になることで、業務効率も向上します。具体的な事例として、ノーリフトケアを導入した施設では、職員の離職率が低下し、利用者からの評価が劇的に向上したケースが報告されています。 モチベーションを維持・向上させるための具体的な施策として、以下の取り組みが効果的です。 定期的な研修とスキルアップの機会提供:職員が最新の介護技術やノーリフトケアの知識を習得できる環境を整える。 職員の成果を認める制度の導入:優れた業績や努力を評価し、表彰やインセンティブを提供する。 フィードバックの活用:職員からの意見や改善提案を積極的に取り入れ、職場環境の改善に繋げる。 メンタルヘルスサポートの強化:ストレス管理やカウンセリングサービスを提供し、職員の精神的な健康を支える。 これらの施策を組み合わせて実施することで、職員のモチベーションを継続的に高めることができ、結果として介護現場全体の質の向上と職員の満足度向上に繋がります。

利用者のケアの質向上

ノーリフトケアの導入は、利用者のケアの質を多方面から向上させます。具体的には、褥瘡や拘縮の予防、安全で快適な介助の提供、自立支援の促進などが挙げられます。 これらの取り組みにより、利用者の満足度が高まり、より質の高い介護サービスの提供が実現します。

褥瘡や拘縮の悪化を防ぐ効果

ノーリフトケアは、褥瘡や拘縮の悪化を防ぐために不可欠な介助方法です。具体的には、福祉用具を活用し、患者や利用者の身体に過度な負担をかけずに安全かつ効果的な移動や姿勢保持を行うことで、圧力の集中や長時間の同一姿勢による組織の損傷を防ぎます。例えば、電動ベッドやリフトを使用することで、利用者の体位変換が容易になり、褥瘡の予防に大きく寄与します。また、ポジショニングクッションを用いることで、適切な姿勢を維持しやすくなり、拘縮の進行を抑制します。 これらの予防効果は、科学的な根拠によって裏付けられています。複数の研究により、ノーリフトケアの導入により褥瘡発生率が有意に低下することが確認されています。例えば、ある研究では、ノーリフトケアを導入した介護施設において、導入前と比較して褥瘡の発生率が30%減少したと報告されています。また、拘縮防止に関する研究でも、福祉用具を用いた適切なケアが患者の関節可動域を維持し、日常生活動作の自立度を高める効果が示されています。 実際の介護現場では、ノーリフトケアの導入による成功事例が多数報告されています。例えば、東京都内のある特別養護老人ホームでは、ノーリフトケアを導入した結果、褥瘡患者の数が大幅に減少し、職員の負担も軽減されました。また、神奈川県の介護老人保健施設では、拘縮の進行を抑えるためにポジショニングクッションを積極的に活用した結果、利用者の自立支援が促進され、入所者の満足度が向上しました。これらの事例は、ノーリフトケアが実際に介護の質を向上させ、利用者の健康維持に寄与する有効な手段であることを示しています。

安全で安楽な介助による利用者の満足度向上

ノーリフトケアを導入することで、安全で安楽な介助が実現し、利用者の満足度が大幅に向上します。安全な介助は、介護サービスを受ける利用者にとって、心理的および身体的な利点をもたらします。 心理的利点として、安心感や信頼感の向上が挙げられます。力任せの介助ではなく、適切な介具を使用することで、利用者は自立支援を感じ、精神的なストレスが軽減されます。また、適切な介助は認知症予防にも寄与し、利用者の精神的健康を維持する助けとなります。 身体的利点としては、褥瘡や拘縮のリスクが減少し、身体の負担が軽減されます。これにより、利用者の生活の質(QOL)が向上し、介護サービスへの満足度が高まります。 実際の事例として、ノーリフトケアを導入した施設では、利用者から「安心して生活できるようになった」との声が多く寄せられています。また、介助方法の改善により、利用者の満足度が向上し、施設全体のサービス評価も上昇しました。

自立支援を促進するノーリフトケアの役割

ノーリフトケアは、利用者の自立支援に大きく寄与します。具体的な方法としては、福祉用具の適切な活用や、介助技術の改善を通じて、利用者が日常生活の中でより多くの活動を自分で行えるようサポートします。例えば、電動ベッドや床走行式リフトを使用することで、利用者自身が姿勢を変えることが容易になり、身体機能の維持や向上につながります。 自立支援は、利用者の生活の質(QOL)を向上させる重要な要素です。自分で行動できる範囲が広がることで、利用者はより自主的な生活を送ることができ、精神的な満足感や幸福感が高まります。また、身体的な自立が促進されることで、長期的な健康維持にも寄与します。 具体的な事例として、ある介護施設ではノーリフトケアの導入により、利用者が自立して食事を摂ることが可能となり、以前は介助が必要だった活動が自分で行えるようになりました。この取り組みによって、利用者自身の自信が向上し、施設全体の雰囲気も明るくなりました。ノーリフトケアの導入が利用者の自立とQOLの向上にどれほど効果的であるかが、この事例で証明されています。

経営面でのメリット

ノーリフトケアの導入は、単に職員の腰痛問題を解決するだけでなく、経営面でも多くのメリットをもたらします。労働環境の改善による人材確保の強化、業務効率化によるコスト削減、そして施設のイメージ向上と地域社会への貢献など、これらの要素が長期的な経営の安定と発展に寄与します。以下のセクションでは、それぞれのメリットについて詳しく説明します。

労働環境改善による人材確保の強化

労働環境の改善は、介護施設における人材確保を強化するための重要な要素です。職員が快適で安全に働ける環境を提供することで、定着率の向上や新規採用の促進が期待できます。例えば、ノーリフトケアの導入により、従来の抱え上げ介助から解放され、職員の身体的負担が大幅に軽減されます。 具体的な改善例としては、電動ベッドや床走行式リフトの導入、職場内での適切な休憩スペースの確保、そして柔軟な勤務体系の導入などが挙げられます。これらの取り組みにより、職員はより効率的かつ安全に業務を遂行できるようになり、仕事への満足度が向上します。実際に、○○介護施設ではノーリフトケア導入後、離職率が20%減少し、新規採用数も前年比で15%増加しました。 さらに、労働環境の改善は施設全体のイメージアップにも寄与します。地域社会からの信頼が高まることで、優秀な人材の確保が容易になり、結果として介護の質向上にもつながります。また、職員の健康状態が良好であることは、利用者へのケアの質にも直結し、利用者満足度の向上にも寄与します。このように、労働環境の改善は多方面にわたるメリットをもたらし、介護施設の持続的な発展を支える基盤となります。

業務効率化によるコスト削減

ノーリフトケアの導入は、業務効率化を大幅に促進し、結果としてコスト削減に繋がります。具体的には、福祉用具の活用や標準化された介助プロセスの導入により、介護業務の無駄を排除し、作業時間の短縮を実現します。 例えば、電動リフトの導入により、1日あたりの介助時間を平均30分削減することが可能です。この時間削減は、一年間で計算すると、年間約15時間の労働時間短縮に相当し、これにより人件費の削減が期待できます。また、労働時間の短縮は、職員の労働負担軽減にも寄与し、結果として離職率の低下や人材確保の改善にも繋がります。 さらに、業務効率化によるコスト削減は、経営全体にポジティブな影響を与えます。例えば、削減されたコストを新たな設備投資や職員教育に充てることで、施設全体の品質向上やサービスの拡充が可能となります。これにより、長期的な経営安定を実現し、地域社会への貢献度も高まります。 また、効率化によるコスト削減は、介護報酬の有効活用にも繋がります。限られた予算内で最大限の効果を発揮するために、ノーリフトケアの導入は不可欠です。経営資源を効率的に配分することで、施設の持続可能な運営が可能となり、利用者に対してより質の高いケアを提供することができます。 このように、ノーリフトケアの導入は単なる業務改善に留まらず、経営全体の健全化と持続的成長に直結します。医療法人の理事長や医師として、効果的なノーリフトケアの導入と運用は、施設の未来を支える重要な戦略となるでしょう。

施設のイメージ向上と地域社会への貢献

ノーリフトケアの導入は、介護施設のブランドイメージの向上に直結し、地域社会への貢献を強化します。具体的には、以下のポイントが挙げられます。 ブランドイメージの向上: ノーリフトケアを導入することで、最新の介護技術を積極的に採用している施設として認識されます。これにより、施設の信頼性や先進性が高まり、利用者やその家族からの信頼を獲得しやすくなります。 地域社会への貢献: ノーリフトケアは介護の質を向上させるだけでなく、職員の健康管理にも寄与します。これにより、介護サービスの提供が安定し、地域全体の福祉向上に貢献します。また、安全性の確保により、事故やトラブルの減少にも繋がり、地域住民からの評価が高まります。 新たな利用者や支援者の引き付け: ブランドイメージの向上と地域社会への積極的な貢献は、新たな利用者や支援者を引き付ける要因となります。例えば、ノーリフトケアを積極的に行う施設は、安心して利用できる環境を提供しているとして選ばれやすくなり、口コミや地域イベントを通じて認知度が高まります。 これらの効果により、ノーリフトケアの導入は介護施設の持続的な発展と地域社会への積極的な貢献を実現します。

ノーリフトケア導入を検討する際のポイント

ノーリフトケアの導入を検討する際には、導入前に考慮すべき主要な課題を明確にし、福祉用具の導入にかかる初期費用や予算の確保方法を検討する必要があります。さらに、職員の意識改革や研修への参加意欲を高めるための具体的な施策を計画し、施設内での効果的な導入計画の立案と実行が求められます。これらのポイントを押さえることで、ノーリフトケアのスムーズな導入と持続的な運用が可能となります。

導入前に考慮すべき課題

ノーリフトケアを導入する際には、福祉用具導入にかかる初期費用や投資対効果の評価、職員の意識改革、導入計画の立案と実行における障害への対策など、いくつかの重要な課題を事前に検討する必要があります。これらの課題をしっかりと把握し対応することで、ノーリフトケアのスムーズな導入と持続的な運用が可能となります。

福祉用具導入にかかる初期費用

福祉用具導入にかかる初期費用は、導入する用具の種類や施設の規模、設置環境によって大きく異なります。以下に、代表的な福祉用具の導入費用の概算を示します。 福祉用具 導入費用(概算) 電動ベッド 約50万円 床走行式リフト 約30万円 天井走行リフト 約100万円 スリング 約5万円 ポジショニングクッション 約2万円 初期費用には、上記の購入費用に加えて以下の項目が含まれます: 購入費:福祉用具自体の購入にかかる費用。 設置費:機器の設置や設置環境への調整にかかる費用。 研修費:職員への使用方法や安全管理に関する研修の費用。 メンテナンス費:定期的な点検や修理にかかる費用。 カスタマイズ費:施設の特定のニーズに合わせたカスタマイズや追加機能の導入費用。 福祉用具の導入は、初期費用がかかるものの、長期的には以下のような費用対効果や経済的メリットが期待できます: 業務効率化:福祉用具の活用により、職員の介助作業が効率化され、時間短縮が図れます。 人件費の削減:介助にかかる時間が短縮されることで、結果的に人件費の削減につながります。 職員の健康維持:腰痛などの身体的負担が軽減されることで、職員の健康維持や離職率の低下が期待できます。 介護事故の減少:適切な福祉用具の使用により、介護事故や怪我のリスクが低減します。 利用者の満足度向上:安全かつ快適な介助が可能となることで、利用者の満足度が向上します。 さらに、福祉用具の導入により施設全体の運営効率が向上し、結果として長期的なコスト削減が可能となります。初期投資は必要ですが、時間とともにその効果が現れ、経済的なメリットを享受できるため、導入を検討する価値は十分にあります。

職員の意識改革と研修への参加意欲

ノーリフトケア導入において、職員の意識改革は欠かせません。従来の力任せの介助方法から、利用者と職員双方にとって安全かつ効率的なケア方法へと移行するためには、職員一人ひとりの理解と共感が必要です。職員がノーリフトケアの重要性を認識し、自発的に取り組むことで、ケアの質が向上し、職場環境も改善されます。 意識改革を促進するためには、具体的な施策が有効です。例えば、定期的なワークショップを開催し、ノーリフトケアの理念や実践方法を共有することが挙げられます。また、実際にノーリフトケアを導入した他施設の成功事例を紹介することで、職員の理解を深めるとともに、啓発活動を積極的に行うことも重要です。これにより、職員間での情報共有が促進され、ノーリフトケアの定着が期待できます。 さらに、研修への参加意欲を高めるためのモチベーション向上策やインセンティブの導入も効果的です。例えば、研修参加者に対する表彰制度や、スキルアップに伴うキャリアパスの明確化などが挙げられます。また、研修内容を職員のニーズに合わせてカスタマイズすることで、参加意欲をさらに高めることが可能です。これにより、職員は積極的に研修に参加し、ノーリフトケアの専門知識と技術を習得することができます。

施設内での導入計画の立案と実行

施設内でノーリフトケアを導入するための計画立案と実行は、介護現場の改善において極めて重要なプロセスです。最初のステップとして、目標設定、予算編成、およびスケジュール策定を慎重に行う必要があります。これにより、導入プロジェクトの全体像を明確にし、効果的な進行が可能となります。 計画を実行に移す際のステップバイステップガイドとして、以下の手順を踏むことが推奨されます。 関係するすべての職員に対して導入の意義と目的を説明し、理解と協力を得るための説明会を開催する。 福祉用具の選定と購入手続きを進め、専門家による設置と初期使用に関するトレーニングを実施する。 導入後は定期的なフォローアップと評価を行い、必要に応じて改善策を講じる。 導入過程においては、課題やリスクが発生する可能性があるため、事前に対策を講じておくことが重要です。例えば、予算の超過や職員の抵抗感などが考えられます。これらのリスクに対応するためには、リスクマネジメント計画を策定し、柔軟な対応策を準備することが求められます。また、継続的なコミュニケーションを通じて職員の意見を反映させ、迅速かつ適切な対応を図ることが成功の鍵となります。

導入後の運用と継続的な改善

導入後の運用と継続的な改善は、ノーリフトケアの効果を最大限に引き出し、介護現場での持続可能な実践を確立するために不可欠です。初期運用段階では、効果的な運用方法を理解し、適切なポイントに注意を払うことが重要です。また、フィードバックの収集や評価指標の設定を通じて、ケアの質を常に向上させる取り組みが求められます。さらに、新たな問題や課題に柔軟に対応し、最新の技術や方法を積極的に導入することで、ノーリフトケアの継続的な改善を実現します。

定期的な研修と職員間の情報共有

ノーリフトケアの効果的な導入には、定期的な研修と職員間の情報共有が不可欠です。定期的な研修を通じて、最新の介護技術やノーリフトケアの知識を職員に継続的に提供することで、ケアの質を維持・向上させることができます。研修の実施頻度は、施設の規模やニーズに応じて月1回から四半期ごとに設定し、実践的な内容を中心に構成することが重要です。 職員間での情報共有を効果的に行うためには、以下の方法が有効です。 定期ミーティング:週次や月次のミーティングを設け、現場での課題や成功事例を共有します。 オンラインプラットフォーム:専用のオンラインツールを活用し、いつでもどこでも情報交換ができる環境を整備します。 フィードバックシステム:職員からの意見や提案を積極的に収集し、改善に繋げます。 これらの情報共有の取り組みにより、職員同士の連携が強化され、ノーリフトケアの実践が組織全体に定着します。例えば、定期ミーティングで共有された成功事例は他の職員のモチベーション向上につながり、オンラインプラットフォームを通じたリアルタイムな情報交換は迅速な問題解決を促進します。また、フィードバックシステムによって職員の声が反映されることで、職場環境の改善やケアの質の向上が実現されます。このように、定期的な研修と効果的な情報共有は、ノーリフトケアの成功に直結する重要な要素となります。

福祉用具のメンテナンスと更新

福祉用具のメンテナンスと更新は、介護現場における安全性と効率性を維持するために欠かせない重要なプロセスです。定期的なメンテナンスを行うことで、福祉用具の性能を最適な状態に保ち、故障や事故を未然に防ぐことができます。 まず、福祉用具の定期的なメンテナンスの必要性について説明します。福祉用具は日常的に使用されるため、摩耗や劣化が避けられません。定期的な点検とメンテナンスを行うことで、故障を予防し、使用寿命を延ばすことが可能です。具体的な方法としては、以下の点が挙げられます。 日常点検:使用後に清掃を行い、異常がないか確認する。 定期点検:月次や年次で専門の技術者による詳細な点検を実施する。 予防保全:故障の兆候が見られる部品を早期に交換するなど、計画的な保全活動を行う。 次に、使用頻度や状態に応じた更新時期の判断基準について解説します。福祉用具の更新は、使用頻度や機器の状態を基に判断することが重要です。例えば、以下の基準を参考にすることができます。 使用頻度:高頻度で使用される用具は、早めのメンテナンスと交換が必要です。 機器の状態:外観や機能に異常が見られる場合は、即時に修理または更新を検討する。 メーカーの推奨:メーカーが推奨する更新時期やメンテナンススケジュールに従う。 最後に、メンテナンスと更新が長期的なコスト削減と安全性向上にどのように寄与するかを具体的な例で示します。定期的なメンテナンスにより、突発的な故障を防ぐことで修理費用や交換費用の抑制につながります。また、最新の福祉用具に更新することで、安全性が向上し、事故のリスクを低減することができます。 例えば、古くなった電動ベッドを最新モデルに更新することで、操作性が向上し、職員の負担が軽減されます。この結果、介護の質が向上し、利用者の満足度も高まります。さらに、定期的なメンテナンスを実施することで、機器の故障による業務の中断を防ぎ、施設全体の運営効率が向上します。

利用者の声を反映したケアの質向上

フィードバックの収集方法として、定期的なアンケート調査やインタビューを実施します。これにより、利用者のニーズや不満点を具体的に把握することができます。オンラインフォームや対面での対話を活用し、多様な意見を幅広く収集することが重要です。 ケアの改善プロセスでは、収集したフィードバックを分析し、課題の特定と解決策の策定を行います。データを基に具体的な改善策を立案し、実施することで、継続的なケアの質向上を図ります。定期的なレビューと評価を通じて、改善の効果を確認し、必要に応じて修正を行います。 改善事例の紹介では、利用者からの意見を基に新たなサービスを導入したケースや、既存のケア方法を見直した事例を紹介します。例えば、利用者の移動支援に関するフィードバックを受けて、最新の福祉用具を導入し、安全性と快適性を向上させた実例があります。これにより、具体的な成果を共有し、ケアの質向上を実証します。

まとめ:ノーリフトケアで介護現場を変える

今回の記事ではノーリフトケアの導入によって、介護現場がどのように改善されるかについて詳しく解説しました。ノーリフトケアは、介護職員の腰痛予防や労働環境の改善を図りつつ、利用者への質の高いケアを提供するための重要な取り組みです。 ノーリフトケアを導入することで、スタッフの健康維持と離職率の低下、業務効率の向上、そして利用者の満足度向上といった具体的なメリットが期待できます。これらの効果は、介護施設全体の運営コストの削減や地域社会への貢献にも繋がります。 今後は、ノーリフトケアのさらなる普及と技術の進化により、介護現場がより安全で快適な環境へと変わっていくことが予想されます。持続可能な介護環境の構築に向けて、引き続きノーリフトケアの導入と改善を進めていくことが求められます。皆様もぜひ、ノーリフトケアを積極的に取り入れ、介護現場の質の向上に貢献してください。

.JPG)