高齢者施設における入居率の向上は、安定した経営基盤を築く上で非常に重要です。競争が激しい介護業界では、他施設との差別化が求められており、その鍵となるのがブランディング戦略です。適切なブランディングを行うことで、施設の魅力を効果的に伝え、利用者やその家族の興味をひくことが可能となります。 この記事では、高齢者施設の入居率をアップさせるためのブランディング成功法について詳しく解説します。具体的な戦略や実践方法を紹介し、施設の代表者が直面する課題を取り上げながら、効果的なブランディングの実現に向けた知識とヒントを提供します。ぜひ、この記事を参考にして、貴施設のブランド価値を高め、入居率向上につなげてください。

高齢者施設のブランディングとは?

高齢者施設のブランディングとは、施設の独自の価値や特徴を明確に打ち出し、利用者やその家族、地域社会との信頼関係を築くための戦略的な取り組みを指します。ブランディングは単なるロゴや名称のデザインに留まらず、施設全体のイメージや提供するサービスの質、スタッフの態度など、あらゆる側面において一貫性を持たせることが求められます。 ブランディングの重要性は、サービスの差別化に大きく関わっています。同様のサービスを提供する多くの施設が存在し競争が激しい介護業界において、如何にして自施設を他と異なる存在として認識してもらうかが成功の鍵となります。明確なブランドイメージを持つことで、利用者やその家族に対して信頼感を与え、選ばれる理由を提供することが可能となります。 さらに、ブランディングは利用者やその家族、地域社会との信頼構築にも寄与します。信頼は介護サービスにおいて最も重要な要素の一つであり、強固なブランドは施設の信頼性を高める役割を果たします。例えば、「家庭的な雰囲気」や「専門的なケア」といったブランドメッセージは、利用者が安心して施設を選ぶ際の決定要因となります。 施設運営において、ブランディングは組織全体の方向性や文化を形成する基盤ともなります。明確なブランドコンセプトを持つことで、スタッフ全員が共有する価値観や目標が定まり、日常業務において一貫したサービス提供が可能となります。これにより、従業員のモチベーション向上やサービス品質の向上にもつながります。 総じて、高齢者施設のブランディングは、競争優位性の確立、信頼関係の構築、組織文化の形成といった多岐にわたる重要な役割を担っており、施設の長期的な成功と安定した運営基盤の根本を構成しています。

ブランドとは、施設の独自のアイデンティティや価値観を利用者やその家族、地域社会に伝える総合的な概念です。高齢者施設においては、名称やロゴなどの視覚的要素だけでなく、提供するサービスの質、施設の雰囲気、スタッフの対応などがブランドを構成する重要な要素となります。 名称やロゴは、施設の第一印象を形成し、直感的に施設の特徴や理念を伝える役割を担います。また、価値観は施設が大切にする信念や目指す姿を明確にし、これがブランドプロミスとして利用者や家族に約束される品質やサービスの基盤となります。さらに、評判は日々のケアやサービスの提供を通じて築かれ、信頼関係を深めることでブランドイメージを強化します。 これらの要素が一貫して高品質なケアや安心感を提供するというメッセージを発信することで、施設のブランドイメージが確立されます。適切に確立されたブランドは施設の信頼性を高め、競合他社との差別化を図る手段となります。効果的なブランド構築は、入居者の獲得や職員の定着率向上にも直結し、施設全体の評価を高める鍵となります。

介護業界におけるブランディングは、競争の激化とともにますます重要性を増しています。多くの高齢者施設が存在する中で、他社との差別化を図るためには、明確で魅力的なブランドイメージが不可欠です。ブランドが確立されている施設は、利用者やその家族に対して信頼感を与えやすくなり、選ばれる理由となります。 また、信頼構築においてもブランディングは大きな役割を果たします。介護サービスは利用者の生活に直結するものであり、安心して任せられる施設を選びたいというニーズがあります。強固なブランドは、品質の保証やサービスの一貫性を示す手段となり、利用者やその家族からの信頼を獲得する基盤となります。 さらに、サービスの差別化にもブランディングは有効です。例えば、ある施設が「家のような温かみのある環境」をブランドコンセプトとして掲げている場合、その特色が利用者に明確に伝わります。これにより、他の施設との差別化が図られ、特定のニーズや価値観を持つ利用者層を引き付けることが可能となります。 事例として、ある介護施設が「緑豊かな庭園と自然療法」をブランドの一部として取り入れることで、自然志向の利用者やその家族からの支持を得て、入居率の向上に成功したケースがあります。このように、効果的なブランディングは、施設の独自性を際立たせ、利用者獲得の競争において優位に立つための強力なツールとなります。

ブランディングは高齢者施設の入居率向上に直結する重要な要素です。魅力的なブランドイメージを構築することで、施設の認知度が高まり、信頼感が増すため、潜在的な入居者やその家族に対して強いアピールが可能になります。例えば、「家のような温かみのある環境」を強調することで、入居者に安心感を提供し、施設選びの決定要因となることができます。 具体的なブランディング戦略としては、施設の特色を明確に打ち出すことが挙げられます。例えば、地域密着型のサービス提供や、最新の介護設備の導入、専門スタッフによる質の高いケアなど、他施設にはない独自の強みを前面に出すことが効果的です。ある施設で地域コミュニティとの連携イベントを定期的に開催し、その様子をSNSやウェブサイトで発信することで、地域住民からの信頼を獲得し、入居率の大幅な向上を実現したという成功事例があります。 ある調査結果では、ブランディング戦略を導入した施設では入居率が平均15%向上し、長期的な経営安定化にも寄与していることがうかがえます。このように、ブランディングは単なるマーケティング手法に留まらず、施設全体の魅力を高め、入居者満足度を向上させるための総合的なアプローチとして機能します。

現在、高齢者施設における入居者の獲得はかつてないほど困難な状況に直面しています。人口の減少や高齢化の進展に伴い、競争が激化している中で、立地や価格だけでは他施設と差別化することが難しくなっています。さらに、利用者やその家族の期待が高まり、より質の高いサービスや安心感が求められるようになってきています。このような背景から、従来のマーケティング手法だけでは効果的に入居者を引き付けることが難しくなっているのです。 ブランディング戦略はこれらの課題に対処する鍵となります。施設の独自の強みや価値を明確に打ち出し、ターゲットとなる利用者やその家族に直接伝えることで、他施設との差別化を図ることができます。実践的な手法としては、ブランドアイデンティティの確立、質の高いケアサービスの提供、地域社会との深い連携などが挙げられます。また、WEBサイトやSNSを活用した情報発信により、施設の魅力を効果的に伝えることが入居者獲得の大きな助けとなります。これらの取り組みによって、施設の信頼性とブランド力を高め、安定した入居者の獲得につなげることができるのです。

地域社会との関係強化は、高齢者施設のブランディングにおいて極めて重要です。地域との積極的な連携や信頼構築を通じて、施設のブランド力を高めることが可能になります。信頼された施設として認知されることで、入居希望者やその家族からの選択肢として優位に立つことができます。 具体的な地域密着型のブランディング戦略としては、以下のような取り組みが考えられます。 ・地域イベントへの参加・開催:地元の祭りやイベントに積極的に参加したり、自らイベントを主催することで地域住民との接点を増やします。 ・地域資源の活用:地元の特産品や文化を取り入れたサービスを提供し、地域との一体感を醸成します。 ・地域ボランティア活動への参加:施設のスタッフが地域のボランティア活動に参加することで、地域社会への貢献をアピールします。 ・地元メディアとの連携:地元新聞やラジオ、テレビと連携し、施設の取り組みやイベント情報を積極的に発信します。 これらの取り組みにより、地域住民からの信頼と支持を得ることができ、ブランドイメージの向上につながります。また、地域社会との強固な関係は、入居者の満足度向上や職員の定着率向上にも寄与します。

ブランディング戦略において、SWOT分析と競合分析は自施設の現状を正確に把握し、効果的な戦略を立案するための基盤となります。これらの分析手法を活用することで、施設の強みや弱み、市場における位置づけを明確にし、競合他社との差別化ポイントを見出すことが可能になります。 SWOT分析で事業所の強みと弱みを明確化 SWOT分析を通じて、事業所の強みと弱みを明確化することは、効果的なブランディング戦略の第一歩です。まず、自施設の内部環境を評価し、以下のような強みと弱みを洗い出します。 強み 弱み ・優れたケアスタッフの確保と高い専門性 ・最新の医療設備や快適な居住環境の整備 ・地域社会との強固な信頼関係 ・充実したリハビリプログラムやアクティビティの提供 ・高人件費による経営圧迫 ・立地の課題(アクセスの不便さなど) ・ブランド認知度の低さ ・マーケティングリソースの不足 次に、外部環境を評価し、事業所にとっての機会と脅威を特定します。これにより、戦略的な改善点や成長の可能性を見出すことができます。 最後にマトリクスを作成し、 強み、弱み、機会、脅威を4象限に整理し、各要素の関連性を視覚化します。 弱みで機会 強みで機会 弱みで脅威 強みで脅威 SWOT分析の結果を基に、具体的なブランディング戦略や改善策を立案します。 例えば、優れたケアスタッフという強みを活かして、専門性の高いケアを提供することをブランドの核とし、高人件費という弱みを克服するために効率的な運営方法を導入するなど、具体的な戦略を展開することが可能です。このように、SWOT分析を通じて得られた洞察を基に、事業所のブランディングを強化し、入居率の向上に繋げていきます。

競合分析は、自施設が市場内でどのように位置づけられているかを理解し、他の介護施設との差別化ポイントを見つけ出すための重要な手法です。まず、地域内の競合施設をリストアップし、それぞれの特徴や提供しているサービスを詳細に調査します。このプロセスでは、サービスの質、料金設定、施設の設備、スタッフの専門性など、さまざまな側面を評価します。 次に、競合他社の強みと弱みを分析し、自施設がどの部分で優位性を持てるかを特定します。例えば、ある施設が高度な医療連携を強みにしている場合、自施設は家庭的な雰囲気や地域密着型のサービス提供に焦点を当てることで差別化を図ることが可能です。また、競合他社が提供していない独自のプログラムやアクティビティを導入することで、利用者に対する魅力を高めることができます。 さらに、競合分析の結果を基にブランドコンセプトを再構築し、自施設の独自の価値提案(UVP)を明確にすることが重要です。これにより、マーケティングメッセージやプロモーション活動が一貫性を持ち、ターゲットとなる利用者やその家族に対して強い印象を与えることができます。競合分析を通じて発見した差別化ポイントを効果的にブランディングに活用することで、入居率の向上と施設の認知度向上を実現することが可能となります。

高齢者施設のブランディング戦略を成功させるためには、地域特性を考慮したクロス分析が有効です。クロス分析では、地域の人口構成やニーズを詳細に把握し、それに基づいた戦略を立案します。この分析・立案によって、施設が地域住民に最適なサービスを提供して競合との差別化を図ることが可能となります。 分析の切り口としては、地域の高齢者の割合、家族構成、医療施設の充実度、交通利便性などがあります。例えば、ある地域では高齢者の一人暮らしが多い場合、コミュニティ活動や食事の提供といった孤立を防ぐサービスが求められます。また、近隣に医療機関が少ない地域では、医療連携を強化したブランド戦略が有効です。 地域に根ざしたブランド構築は、利用者やその家族だけでなく、地域住民やケアマネジャーからの信頼を獲得するためにも重要です。地域のニーズに応えることで、施設の存在価値が高まり、自然な形で入居者の増加やスタッフの定着につながります。したがって、クロス分析を通じて地域特性を正確に理解し、それに基づいたブランディング戦略を展開することが、成功への鍵となります。

ブランドコンセプトの策定

ブランドコンセプトの策定は、高齢者施設のブランディング戦略において最も重要なステップです。このプロセスにより、施設の独自性や魅力を明確にし、競合他社との差別化を図ることが可能となります。 ブランドコンセプトを策定する際には、以下のステップを踏むことが推奨されます ・施設のミッションとビジョンの明確化:施設が提供する価値や、将来的に目指す姿を明確にします。 ・ターゲットオーディエンスの特定:入居者やその家族、地域社会など、ブランドが訴求する対象を明確にします。 ・競合分析:他の高齢者施設と比較して、施設の強みや弱みを把握し、差別化ポイントを見つけ出します。 ・ブランドパーソナリティの設定:ブランドが持つべき性格やトーンを定義し、一貫したコミュニケーションを実現します。 ・ビジュアルおよびメッセージングの決定:ロゴ、カラースキーム、スローガンなど、視覚的要素とメッセージを統一させます。 これらのステップを通じて、施設のブランドコンセプトを具体的かつ魅力的に策定することができます。例えば、「家のような温かさと安心感を提供する」というコンセプトを設定することで、入居者やその家族に対して信頼感と安心感を訴求することが可能です。 さらに、ブランドコンセプトは一貫性を持って全てのブランディング活動に反映させることが重要です。これにより、施設全体のブランドイメージが統一され、入居者や地域社会からの信頼と認知度の向上につながります。 なおブランドコンセプトの策定は一度きりの作業ではなく、施設の成長や市場の変化に応じて継続的に見直し、更新していくことが求められます。こうしたサイクルによって、常に最新のニーズに対応した強力なブランドを維持することが可能となります。

ブランドコンセプトとは、施設の独自性や提供する価値を一言で表現したものであり、すべてのブランディング活動の基本となります。高齢者施設のブランディングにおいて、ブランドコンセプトは施設の理念や目指す姿を明確にし、利用者やその家族、地域社会に対して一貫したメッセージを伝える役割を果たします。 例えば、「家庭的な安心感を提供する施設」や「地域コミュニティと連携した活気ある生活空間」といった明快なコンセプトを設定することで、施設の特徴や強みを明確に表現できます。これにより、潜在的な利用者に対して強い印象を与え、ブランドの認知度向上や信頼構築が促進されます。最終的には、はっきりしたブランドコンセプトが、入居率の向上や長期的な経営安定化につながるのです。

高齢者施設の独自の特徴を一言で表現することは、ブランドメッセージを明確かつ効果的に伝えるための重要なステップです。このプロセスにより、施設の強みや魅力を簡潔にまとめ、ターゲットとなる利用者やその家族に強い印象を与えることができます。 施設の特長を簡潔なメッセージに凝縮するための手順は以下の通りです。 ・特徴の洗い出し: まず、施設が提供するサービスや環境、ケアの質など、他施設と差別化できる強みをリストアップします。 ・優先順位の設定: リストアップした特徴の中から、最も重要であり、利用者にとって魅力的な要素を選び出します。 ・キーワードの抽出: 選び出した特徴を表すキーワードをいくつかピックアップし、ブランドイメージに合致する言葉を選びます。 ・メッセージの試作: 抽出したキーワードを組み合わせ、シンプルで覚えやすいメッセージを作成します。この際、施設の理念やビジョンを反映させることが重要です。 ・フィードバックの収集: 作成したメッセージをスタッフや利用者、家族からフィードバックを得て、必要に応じて修正を加えます。 効果的なブランドメッセージを作成するためには、以下のポイントを押さえることが重要です: ・シンプルさ: メッセージは簡潔で理解しやすいものであること。 ・一貫性: 施設の全てのコミュニケーションにおいて、一貫したメッセージを発信すること。 ・感情に訴える: 利用者やその家族の心に響くような温かみや安心感を表現すること。 これらの手法を活用し、施設のユニークな価値を一言で表現することで、ブランドの認知度向上や入居率アップに繋げることが可能です。

高齢者施設のブランディングにおいて、利用者目線での価値訴求は非常に重要です。入居者とそのご家族が施設を選ぶ際に重視するポイントを的確に捉え、効果的に伝えることで、施設の魅力を最大限にアピールすることが可能です。 まず、安心感と信頼性の提供は絶対条件です。入居者やその家族は、施設が提供するケアの質やスタッフの専門性を重視します。具体的なケアプログラムやスタッフの資格情報を明示し、信頼性を高める情報発信が求められます。 次に重視するべきは、快適な生活環境の強調です。施設内の設備や居住空間の快適さ、レクリエーションや交流の機会について具体的に紹介することで、入居後の生活イメージを明確に伝えることができます。 パーソナライズ対応を強調することも重要なポイントです。入居者一人ひとりのニーズに応じたケアやサービスを提供する姿勢を示すことで、利用者に対する細やかな配慮をアピールできます。カスタマイズされたサービス事例を紹介することが効果的です。 さらに、家族との連携を強調することで、安心感を高めます。定期的な報告やコミュニケーション方法、家族が施設とどのように関わりを持てるかを具体的に説明することで、家族の不安を軽減し、信頼関係を築くことができます。 利用者の声や体験談の活用も取り入れましょう。実際の入居者やその家族の声を紹介することで、施設の実績や満足度を具体的に伝えることができ、新規入居者の安心感と信頼感を高めることができます。

高齢者施設のブランド力を向上させるためには、ウェブサイトとSNSの活用が欠かせません。デジタル時代において、これらのプラットフォームを効果的に利用することで、施設の魅力を広く発信し、ターゲットとなる利用者やその家族との信頼関係を築くことが可能です。 まずはコンテンツ作成が重要です。高品質で施設の特徴やサービス内容を的確に伝えるコンテンツを作成することで、利用者に対する施設の価値を明確に表現できます。次に、エンゲージメントの促進を図るために、SNS上での双方向のコミュニケーションを積極的に行い、利用者や地域住民との関係を深めます。 さらに、チャネル間での一貫性維持が求められます。ウェブサイトとSNSの両方で統一されたブランドメッセージやビジュアルを保つことで、施設のブランドイメージを強固なものにします。具体的な戦略例としては、以下のような手法を挙げることができます。 ・SEO対策を施したユーザーフレンドリーなウェブサイトの開設 ・ターゲットに適したSNSプラットフォームでの定期的な投稿 ・施設やスタッフ、入居者の声を紹介する動画コンテンツの制作 ・コンテンツカレンダーを用いた計画的な情報発信 ・アクセス解析を活用した戦略の見直しと最適化 これらの施策を実施することで、施設のオンラインプレゼンスを向上させ、入居率の増加やブランド認知度の向上につなげることができます。

動画コンテンツは、施設の魅力を視覚的に効果的に伝える手段として非常に有効です。視聴者に対して施設の雰囲気やサービス内容を直感的に理解してもらうことで、信頼感や安心感を醸成することができます。 具体的には、以下のような種類の動画コンテンツが効果的です。 ・バーチャルツアー:施設内の様子や設備を360度映像で紹介し、実際に訪れる前に施設の雰囲気を感じてもらうことができます。 ・入居者の声:実際に利用している入居者やその家族のインタビューを通じて、施設のサービスや生活環境について具体的な感想を共有します。 ・スタッフ紹介:介護スタッフの紹介動画を作成し、専門性や親しみやすさをアピールすることで、信頼性を高めます。 これらの動画を制作する際には、高品質な映像と音声を維持し、自然な雰囲気を大切にすることが重要です。また、動画は公式ウェブサイトやSNS、YouTubeなど複数のプラットフォームで共有することで、広範な視聴者にアプローチすることが可能です。 さらに、定期的に新しいコンテンツを追加することで、視聴者の関心を引き続き引きつけ、施設の最新情報や取り組みを効果的に発信することができます。

地域住民やケアマネジャーへ向けた効果的な情報発信は、高齢者施設のブランド力を高め、信頼関係を築くために不可欠です。ターゲットを絞ったコミュニケーション戦略を用いることで、地域社会との連携を強化し、紹介の増加に繋がります。 情報発信方法としては、以下のようなものが考えられます。 ・定期的なニュースレターの配信:施設の最新情報やイベント、サービス内容を地域住民やケアマネジャーに定期的に届けることで、施設の存在感を高めます。 ・地域イベントへの参加・開催:健康フェアや見学会などのイベントを通じて、直接的な交流の機会を設けます。 ・オンラインプラットフォームの活用:公式ウェブサイトやSNSを活用して、リアルタイムでの情報発信や双方向のコミュニケーションを図ります。 ・ケアマネジャーとの定期的なミーティング:ケアマネジャーとの信頼関係を築き、施設の特長やサービスを直接伝える機会を設けます。 これらの戦略を組み合わせることで、地域住民やケアマネジャーとの関係を深め、入居者の紹介増加や施設の認知度向上に効果的に寄与します。

高齢者施設におけるブランディングの成功事例を紹介します。これらの事例では、各施設が独自のブランディング戦略を採用し、入居率の向上や利用者満足度の向上など具体的な成果を達成しています。主な戦略としては、「家のような環境を提供する施設」や「街のような空間を作る施設」などがあり、それぞれが独自のアプローチでブランディングを実現しています。これら成功事例の詳細な取り組みとその成果について解説します。

「我が家のような」環境を提供することは、高齢者施設のブランディングにおいて重要なアプローチの一つです。この取り組みを実施している施設では、入居率の向上や入居者の満足度の向上に顕著な効果が見られます。以下では、具体的な事例を通じて、このブランディング手法がどのように成果を上げているかを解説します。 「我が家のような」環境を整えることにより、入居者は日常生活において安心感を得られ、施設との信頼関係が築かれやすくなります。また、家族にとっても安心して施設を選択する理由となり、競争が激しい介護業界において他施設との差別化を実現する鍵となります。

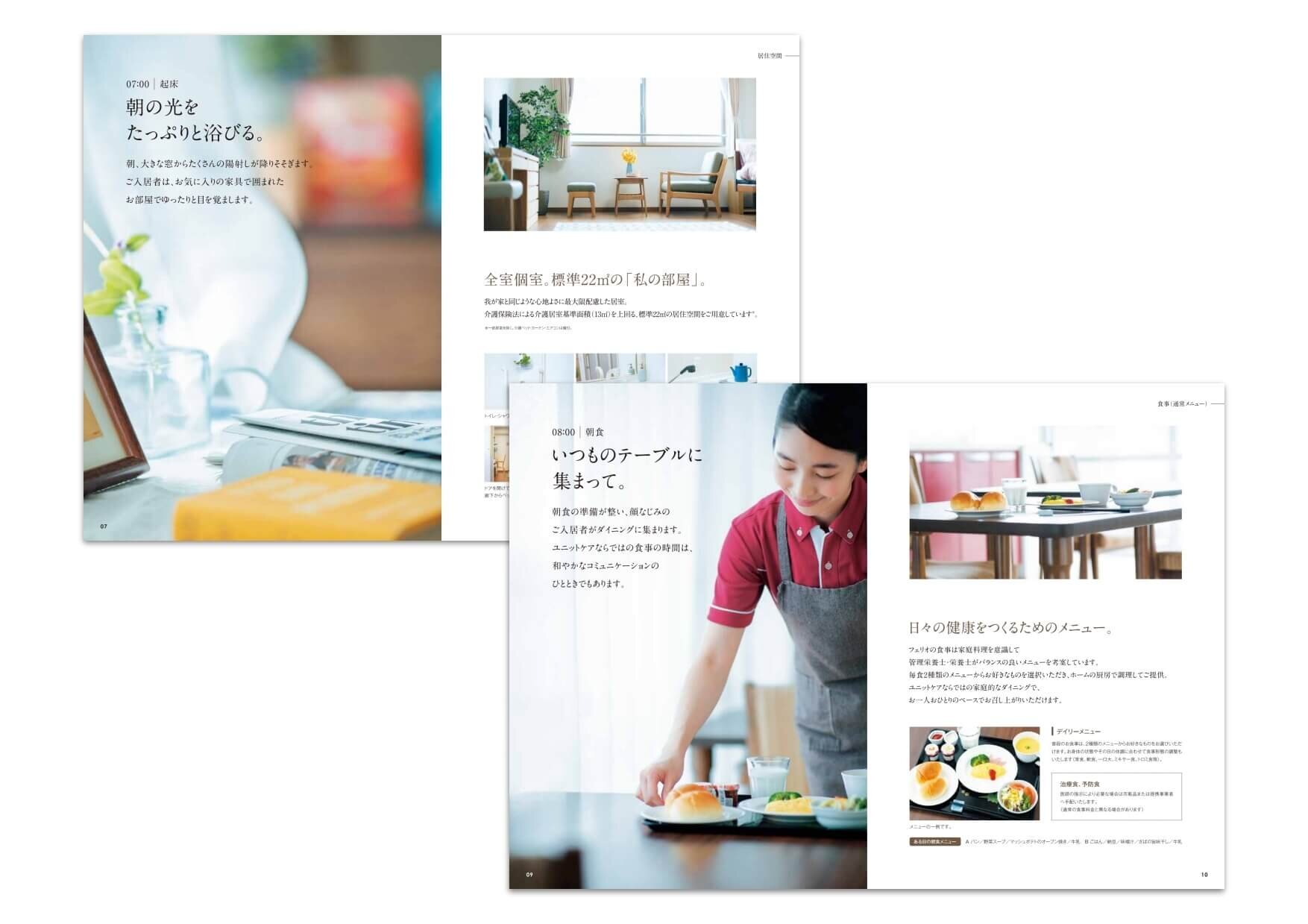

家庭的な雰囲気を重視した施設運営では、入居者がまるで自宅にいるかのような安心感と快適さを提供することが企図されています。たとえば各居室を個々の好みに合わせてカスタマイズ可能にしたり、キッチンやリビングルームの共有スペースを家庭的なデザインで整えるなど、施設全体の雰囲気作りに力を入れています。こうした取り組みは、入居者がリラックスできる環境を創出し、日常生活の質を向上させます。 さらに、定期的に家庭的なイベントやコミュニティ活動を開催することで、入居者同士やスタッフとの交流を促進し、温かい人間関係の構築を図っています。例えば、季節の行事に合わせたパーティーや手作り料理教室など、さまざまな活動を通じて入居者が互いに支え合うコミュニティを形成します。また、スタッフには家庭的な接し方やコミュニケーションスキルの研修を行い、一人ひとりに寄り添ったケアを提供する体制を整えることで、施設全体のブランド価値を高めています。

利用者の満足度向上は、高齢者施設のブランド価値を高め、入居率の向上に直結します。入居者の体験を向上させるために実施された、サービスやプログラムの例を紹介します。 ・個別ケアプログラム:利用者一人ひとりのニーズに合わせたケア計画を策定し、パーソナライズされたサービスを提供します。 ・充実したレクリエーション活動:趣味や興味に応じた多彩なレクリエーションを導入し、日常生活に楽しみを提供します。 ・コミュニケーション促進の取り組み:スタッフと利用者、そして家族との定期的な交流の場を設け、信頼関係を築きます。 ・健康管理プログラム:定期的な健康チェックや運動プログラムを実施し、利用者の健康維持をサポートします。 これらの取り組みの成功要因としては、スタッフの専門性と研修、利用者からのフィードバックの積極的な活用、および柔軟なサービス提供体制が挙げられます。こうして利用者一人ひとりの満足度向上を通じて、施設全体のブランド力を強化することが可能になります。

職員の定着率が向上することは、高齢者施設のブランディング成功に多大な貢献を果たします。満足度が高く安定した職員は、利用者に対して一貫性のある質の高いケアを提供することが可能となり、施設の信頼性を高めます。 さらに、長期にわたって勤務する職員同士の信頼関係が築かれることで、チーム全体の協力体制が強化され、円滑な運営が実現します。そのことによって、施設の運営効率が向上し、利用者にとっても安心感のある環境が提供されます。 安定した職員は、施設のブランドイメージの形成にも寄与します。職員が施設の価値観やミッションを共有し、積極的に発信することで、外部からの評価も高まります。一例として職員の高い満足度が口コミやレビューを通じて伝わり、潜在的な利用者やその家族に対して信頼感と安心感を与えるケースなどがあります。 満足度の高い職員は、施設内でのイノベーションやサービス改善にも積極的に参加する傾向があり、これが施設全体の競争力向上につながります。そのため優れたサービス提供が可能となり、利用者からのリピートや新規入居者の増加を促進します。 職員の定着率向上は、採用やトレーニングにかかるコストの削減にもつながり、その分の経営資源をブランディング活動に投入できるようになることで、施設の持続的な成長を支えます。

「街」のような空間を作る施設は、利用者に家庭的で安心できる環境を提供し、地域社会とのつながりを深めることができます。このアプローチは、ブランディング活動を強化し、施設の魅力を高めるための効果的な手法として注目されています。この記事では具体的な事例を通じて、どのように「街」のような空間が施設のブランド価値や地域との関わりをサポートするかを解説します。

施設内でのコミュニティ形成は、高齢者施設のブランド価値を高める重要な要素です。入居者同士の交流や協力関係を促進することで、孤独感の軽減や日常生活の質の向上が期待できます。コミュニティ意識が育まれることで、入居者一人ひとりが安心して過ごせる環境が整い、施設全体の雰囲気も明るくなります。 さらに、強固なコミュニティは施設の信頼性を高め、入居者やその家族からの評価向上に繋がります。入居者が積極的にコミュニティ活動に参加することで、施設の魅力が自然と広まり、新たな入居希望者の増加にも寄与します。コミュニティ形成は入居率の向上だけでなく、施設全体のブランドイメージの向上にも大きく貢献するのです。

地域住民との交流を促進する仕組みは、高齢者施設のブランド強化において重要な役割を果たします。地域との積極的な関わりを通じて、施設の存在感を高め、信頼関係を築くことが可能です。 交流の進め方として、以下のようなイベントやプログラムが考えられます。 ・地域フェスティバルの開催: 季節ごとのフェスティバルを企画し、地域住民を招待することで、施設と地域社会の結びつきを強化します。 ・健康セミナーやワークショップ: 健康管理や介護に関するセミナーを定期的に開催し、地域住民に有益な情報を提供します。 ・オープンキャンパスや施設見学会: 定期的に施設を開放し、地域住民に施設の魅力やサービス内容を直接体験してもらいます。 ・ボランティア活動の実施: 地域清掃やイベント運営など、地域貢献活動に職員や利用者が参加することで、地域との繋がりを深めます。 ・意見交換会の開催: 地域住民やケアマネジャーとの意見交換会を定期的に実施し、施設運営に反映させることで、地域ニーズに応えます。 これらの取り組みにより、施設は地域社会に溶け込み、信頼性や認知度を向上させることができます。また、地域住民との交流を通じて得られるフィードバックは、サービスの改善や新たなニーズの発見につながり、結果的にブランド価値の向上に寄与します。

高齢者施設において、利用者の社会的孤立を防ぐ取り組みは、入居者の福祉向上と施設のブランド強化において極めて重要です。該当する試みとして、定期的なコミュニティイベントの開催や、趣味・活動を通じた入居者間の交流促進、外部との連携による地域活動への参加支援などが挙げられます。これらの施策により、入居者は活発な社会生活を維持することができ、心の健康が保たれるとともに、施設全体の居心地の良さや信頼性が高まり、施設の評判やブランドイメージの向上に寄与します。

インナーブランディングとアウターブランディングは、ブランディング戦略においてそれぞれ異なる役割を担っています。インナーブランディングは施設内部のスタッフや従業員に対してブランドの価値や理念を浸透させることで、組織全体の一体感やサービスの質を向上させます。 一方、アウターブランディングは外部の入居者や地域社会、潜在的な顧客に対して施設の魅力や独自性を効果的に発信し、ブランド認知度を高めます。これら二つのブランディング手法は相互に補完し合い、総合的なブランド力を強化します。それぞれのブランディングがどのような役割を果たし、施設の成功にどのように寄与するか解説します。

職員のモチベーション向上を目指すインナーブランディングは、従業員のエンゲージメントを高め、施設全体のブランド力を強化するための重要な施策です。具体策として、採用力の向上や定着率の改善、働きがいのある職場環境の構築などが挙げられます。

アウターブランディングは、高齢者施設の外部認知度を向上させるための重要な戦略です。潜在的な入居者や地域社会に対して施設のブランド価値を効果的に伝えることで、信頼感を築き、施設の魅力を最大限にアピールすることが可能になります。アウターブランディングの戦略として、以下のようなものが考えられます。 ・ウェブサイトの最適化: 公式ウェブサイトを充実させ、施設の特徴や提供するサービスをわかりやすく紹介します。ユーザーフレンドリーなデザインとSEO対策を施すことで、検索エンジンからのアクセスを増やします。 ・ソーシャルメディアの活用: FacebookやInstagramなどのプラットフォームで施設の日常やイベントの様子を発信し、地域住民や家族に対して親しみやすいイメージを構築します。定期的な投稿とエンゲージメントの促進が鍵となります。 ・地域イベントへの参加: 地域の祭りや健康フェアなどに積極的に参加し、施設の存在をアピールします。ブースを設置したり、講演を行ったりすることで、直接的なコミュニケーションを図ります。 ・パートナーシップの構築: 地域の医療機関やケアマネジャーと連携し、紹介を促進します。信頼できるパートナーとの協力関係を築くことで、施設の信頼性を高めます。 ・口コミとレビューの促進: 現在の利用者やその家族からのポジティブな口コミやオンラインレビューを集め、公開することで、新規入居者に対する信頼感を醸成します。 これらのアウターブランディング戦略を効果的に実施することで、高齢者施設のブランド認知度を高め、競争の激しい介護業界において優位性を確立することができます。

インナーブランディングとアウターブランディングを連携させた統合的なアプローチは、高齢者施設のブランディング戦略において極めて有効です。インナーブランディングが従業員のモチベーションやエンゲージメントを高める一方で、アウターブランディングは外部の利用者や地域社会へのブランド認知を強化します。これら二つのブランディング活動を連動させることで、内部と外部で一貫したブランドメッセージを発信し、全体としてのブランド力を向上させることができます。 統一されたアプローチにより、従業員は企業のビジョンや価値観を深く理解し、それを日常の業務に反映させ、そしてサービスの質が向上し、利用者やその家族に対して信頼性の高いイメージを提供することが可能になります。また、インナーブランディングが強固な基盤を築くことで、アウターブランディングの効果も最大化され、競合他社との差別化が図りやすくなります。 さらに、統合的なブランディング戦略は、マーケティング活動や情報発信の効率化にも寄与します。例えば、従業員が自社のブランドメッセージを明確に理解していることで、SNSやウェブサイトでの情報発信が一貫性を持ち、ブランドの信頼性が高まります。このように、インナーブランディングとアウターブランディングを連携させることで、全体のブランディング戦略の効果を高め、高齢者施設の入居率向上やブランド価値の向上につなげることができます。

高齢者施設における集客と営業戦略をブランディングと連携させることは、入居者の増加に直結する重要な要素です。ブランディングは施設のブランドイメージを確立し、それが集客活動や営業活動の基盤となります。例えば、強力なブランドコンセプトを持つことで、利用者やその家族に対して施設の信頼性や魅力を効果的に伝えることが可能となり、自然と集客力が向上します。 さらに、ブランディングと営業戦略を統合することで、一貫性のあるメッセージングが実現し、マーケティング活動全体の効果が高まります。具体的には、ブランディングで確立した価値やビジョンを営業活動に反映させることで、潜在的な入居者に対して統一された印象を与えることができます。これにより、施設の差別化ポイントが明確になり、競合他社との差別化が図られるとともに、入居者の信頼を獲得しやすくなります。 また、ブランディングと集客・営業戦略の相乗効果として、顧客ロイヤルティの向上も期待できます。ブランドに共感した入居者やその家族は、施設のサービスを継続的に利用する傾向が強くなり、口コミや紹介を通じて新たな入居者の獲得にもつながります。結果として、ブランディングを中心に据えた集客と営業戦略の連携は、施設の持続的な成長と安定した経営基盤の構築に大きく貢献します。

入居者獲得のための営業戦略は、高齢者施設のブランディング活動と密接に連携し、効果的な結果を生み出します。ブランドイメージが確立されていることで、施設の信頼性や魅力が自然と伝わり、潜在的な入居者やその家族に対して安心感を提供します。これにより、競合他社との差別化が図られ、選ばれる理由が明確になります。 営業戦略としては、まずターゲットマーケティングを実施し、ブランドコンセプトに基づいたメッセージを発信することが重要です。例えば、地域密着型のブランドを築いている施設であれば、地域コミュニティとの連携イベントや地元メディアへの積極的な情報発信を通じて、地域住民への認知度を高めることが効果的です。また、WEBサイトやSNSを活用し、施設の特徴や利用者の声を積極的に発信することで、オンライン上でのプレゼンスを強化し、広範な層へのリーチを実現します。 さらに、ブランディングを活用した営業戦略では、パーソナライズされたアプローチが鍵となります。入居希望者一人ひとりのニーズや期待に応じたサービス提案を行うことで、個別の関心に応え、入居への動機付けを高めます。こうして単なる情報提供に留まらず、利用者との信頼関係を構築することができ、長期的な入居者獲得につながります。

地域のケアマネジャーとの信頼構築は、高齢者施設の紹介率を高め、施設の評判を向上させるための重要な戦略です。信頼されたケアマネジャーとの強固なパートナーシップを築くことで、より多くの入居者を確保し、地域社会における施設の存在感を高めることが可能になります。

紹介会社への依存を減らすためには、ブランド力を活用した直接的なリクルートや紹介の促進が近道です。これにより、施設独自の魅力を直接伝えることができ、信頼性の高い入居者や職員を獲得しやすくなります。 例として、以下のような方法を挙げることができます。 ・公式ウェブサイトやSNSを通じた積極的な情報発信 ・入居者や職員の声を活用した信頼性の高いコンテンツの提供 ・地域イベントへの参加や開催による認知度の向上 これらの戦略を実施することで、紹介会社を介さずとも直接的に新たな入居者や職員を引き寄せることが可能となります。

ブランドを持続的に維持・強化するためには、継続的なブランディング活動が欠かせません。市場環境や顧客のニーズは常に変化しており、それに適応するためには一貫した努力と戦略的なアプローチが必要です。 継続的なブランディング活動は施設の信頼性や認知度を高め、長期にわたって安定的な経営が実現します。ブランディング活動の継続について、その取り組み方や効果的な手法を解説します。

外部環境の変化に対応するためには、ブランディング戦略にある程度の柔軟性を持たせることが重要です。介護業界は人口動態の変化や法規制の改定、技術の進化など多岐にわたる要因によって常に変動しています。これらの変化に適応し、ブランドイメージを維持・向上させるためには、固定的な戦略ではなく、状況に応じて迅速に対応できる体制が求められます。 一例として、定期的な市場調査を通じてトレンドやニーズの変化を把握し、それに基づいてブランドメッセージやサービス内容を見直すことが挙げられます。また、デジタルツールを活用して効率的な情報発信を行い、SNSやウェブサイトを通じてリアルタイムでのフィードバックを受け取り、迅速に対応することも有効です。さらに、スタッフとの継続的なコミュニケーションを図り、内部からの意見や提案を積極的に取り入れることで、組織全体として柔軟なブランディング活動を推進できます。こうした柔軟性を持ったブランディング戦略により、外部環境の変化に強い、持続可能なブランドを構築することが可能となります。

ブランドイメージは時代や市場の変化に伴い、常に進化する必要があります。定期的なブランドイメージの見直しは、施設のブランド価値を維持・向上させるために不可欠です。ブランド監査を実施することで、現在のブランドが市場や利用者のニーズに適合しているかを評価し、必要な改善点を特定することができます。 ブランド監査の実施方法としては、まず内部評価と外部評価を行います。内部評価では、従業員や経営陣からブランドに対する意識や理解度を調査し、ブランドコンセプトとの整合性を確認します。外部評価では、利用者や地域社会、ケアマネジャーからのフィードバックを収集し、ブランドイメージがどのように受け取められているかを分析します。 必要に応じてブランディング戦略を更新するためのガイドラインとしては、まず市場分析を再度行い、競合他社との差別化ポイントや新たな市場機会を見極めます。次に、得られたデータを基にブランドコンセプトの再定義やブランドメッセージの見直しを行い、一貫性のあるブランドイメージを構築します。また、従業員教育やコミュニケーション戦略の見直しも重要です。これにより、内部と外部の双方でブランドの価値が正しく伝わり、施設全体の信頼性と魅力を高めることが可能となります。

継続的なブランディング活動は、高齢者施設の長期的な経営安定化に大きく寄与します。強力なブランドは、施設の認知度を高め、信頼性を築くことで、安定した入居者数の確保やリピーターの増加につながります。また、ブランドイメージの明確化は、従業員の満足度と定着率の向上にも寄与し、質の高いサービス提供を持続可能にします。さらに、強固なブランドは市場での競争優位性を確立し、外部環境の変動にも柔軟に対応できる経営基盤を構築します。これにより、経営資源の効率的な配分が可能となり、長期的な収益安定化と持続可能な運営が実現されます。

高齢者施設のブランディングにおいては、差別化の難しさや限られたリソース、市場需要の急速な変化など、さまざまな課題が存在します。これらの課題に適切に対処することは、施設の認知度向上や入居率の向上、さらには優秀な人材の確保につながります。 本セクションでは、高齢者施設が直面する主なブランディングの課題を明確にし、それぞれに対する解決策を提案します。これにより、競争の激しい介護業界において、自施設の強みを最大限に活かした効果的なブランディング戦略を構築するための道筋を示します。

介護業界は競争が非常に激しく、提供されるサービスが似通っているため、サービスの差別化が難しい状況に直面しています。利用者やその家族に選ばれるためには、他施設と明確に異なる独自の付加価値提案を打ち出す必要があります。しかし、規制の厳しさやサービス内容の標準化が進む中で、従来の方法だけでは差別化が困難です。 このような課題を克服するためには、革新的なブランディング戦略の導入が不可欠です。ブランドイメージの構築やマーケティング手法の見直しを通じて、施設の強みや独自性を効果的に伝えることが求められます。これにより、利用者や地域社会からの信頼を獲得し、結果として入居率の向上につなげることができます。

高齢者施設の選択において、価格や立地は重要な要素ですが、それ以外の付加価値を効果的に伝えることが競合との差別化に繋がります。例えば、独自のサービスを提供することで利用者の満足度を高めることができます。また、ケアの質を強調するために、専門的なスタッフの資格や研修制度をアピールすることも有効です。さらに、施設の環境が快適であることを示すために、施設内の設備や共用スペースの充実ぶりを視覚的に紹介することが効果的です。これらの差別化ポイントを伝える際には、実例や利用者の声を活用することで信頼性を高めると共に、WEBサイトやSNSを通じて継続的に情報発信を行うことが重要です。これにより、価格や立地以外の魅力を強く打ち出し、潜在的な利用者に対して施設の優位性を明確に伝えることが可能となります。

利用者のニーズを深く理解することは、高齢者施設のブランディング戦略を成功させるために欠かせません。具体的なニーズを把握することで、利用者やその家族に対してより的確なサービスを提供し、施設の魅力を高めることができます。 そのためには、以下のような手法を活用することが重要です。 ・アンケート調査: 多くの利用者から一度に意見や感想を収集します。定期的に実施することで、ニーズの変化やサービスへの満足度を継続的に把握できます。 ・インタビュー: 個別に対話することで、深い洞察を得ます。利用者やその家族、職員との対話を通じて、具体的な課題や期待を明らかにすることが可能です。 ・フィードバック窓口の設置: 日々のサービス利用中にリアルタイムで意見を集めます。例えば、施設内に意見箱を設置したり、オンラインでのアンケートフォームを活用する方法があります。 これらの手法を組み合わせて活用することで、利用者の多様なニーズを網羅的に把握し、それに基づいたサービスの改善や新規サービスの開発につなげることができます。また、定期的なデータの分析を通じて、長期的なトレンドを把握し、戦略的な意思決定を支援することが重要です。

競合他社との差別化を図るためには、ユニークな販売提案、ニッチなターゲティング、付加価値サービスなどの戦略が必要です。

介護業界における人材不足は、質の高いサービス提供や施設の運営に直接影響を及ぼす深刻な課題です。このセクションでは、強力なブランドがどのように優秀な人材の採用と定着を支援するかについて概要を紹介します。 効果的なブランディング戦略を通じて、職場の魅力を高め、従業員の満足度とエンゲージメントを向上させる方法を探ることで、競争の激しい介護業界で優れた人材を確保し、施設の安定した運営を実現するための基盤を築くことができます。

職員採用力を高めるためには、効果的なブランディング戦略がポイントです。強力なブランドメッセージを通じて、貴施設の魅力を的確に伝え、優秀な人材を引き付けましょう。 まず、施設のブランドアイデンティティを明確に定義することが重要です。これには、施設の理念や価値観、提供するサービスの特徴を一貫して表現することが含まれます。例えば、「家族のような温かみのあるケア」や「最新の医療設備を備えた安心の環境」といったわかりやすいメッセージを打ち出すことで、求職者に対して明確なイメージを提供できます。 次に、魅力的な職場環境をアピールするため、以下のような施策を前面に出します。 ・従業員の声を活用:現職の職員の経験や働きやすさを紹介することで、リアルな職場の雰囲気を伝えます。 ・キャリアパスの明示:職員の成長機会やキャリアアップのサポート体制を強調し、長期的なキャリア展望を示します。 ・福利厚生の充実:競争力のある給与体系や福利厚生制度を公開し、職員にとって魅力的な職場であることをアピールします。 さらに、オンラインプレゼンスの強化も重要です。WEBサイトやSNSを活用して、施設の日常風景やイベント、職員のインタビューなどを積極的に発信することで、潜在的な求職者に対して施設の魅力を効果的に伝えることができます。また、求人ページでは、ブランドメッセージと一致するようなビジュアルやコンテンツを用いることで、統一感のある印象を与えることができます。 加えて、ブランドストーリーの構築は求職者の共感を呼び、応募意欲を高めます。施設設立の背景やミッション、これまでの成功事例などをストーリーテリングを用いて伝えることで、求職者の共感を得ることが大切です。 これらの戦略を組み合わせて実施することで、貴施設のブランド力を高め、優秀な人材の採用につなげることができます。一貫性のあるメッセージと魅力的なコンテンツを通じて、貴施設が求職者にとって理想的な職場であることを効果的に伝えましょう。

職員の定着率を向上させるためには、ポジティブなブランドイメージが欠かせません。施設のブランドが明確で魅力的であることで、従業員は自分が誇りを持って働ける環境と感じ、長期的な勤務意欲が高まります。 そのため企業の価値観やビジョンを明確に伝えることで、職員が共感しやすくなり、組織へのエンゲージメントが強化されます。また、良好なブランドイメージは採用時にも有利に働き、優秀な人材の確保にもつながるため、職員の定着率が向上し、質の高いサービス提供が実現します。

働きがいのある職場環境を構築するためには、ブランド価値の明確化とその浸透が不可欠です。ブランドが掲げる理念やビジョンを職場全体に共有し、従業員一人ひとりがその価値を理解し共感することで、働く意欲や責任感が高まります。 さらに、ブランド価値が従業員の満足度やエンゲージメントに直結するため、職場環境の改善や従業員の声を反映した取り組みが重要です。例えば、定期的なフィードバックやキャリアパスの提供、柔軟な働き方の導入など、従業員が自身の成長を実感できる環境を整えることで、長期的な定着率の向上が期待できます。 また、ブランドの一貫性を保ちながら、従業員同士のコミュニケーション促進やチームビルディング活動を通じて、職場の連帯感を高めることも効果的です。これにより、従業員は自社のブランドを誇りに思い、積極的にブランド向上に貢献する意識が醸成されます。

高齢者施設が地域社会との信頼関係を強化することは、施設のブランドイメージを向上させ、地域住民からの支持を得るために極めて重要です。地域コミュニティへの積極的な参加や、地元企業・団体とのパートナーシップを通じて、施設の存在感と信頼性を高めるブランディング戦略を展開することが求められます。本セクションでは、具体的なコミュニティ参加の方法や、効果的なパートナーシップ構築のアプローチについて解説します。

地域住民との交流イベントを開催することは、高齢者施設の地域での存在感を高める効果的な手段です。これらのイベントを通じて、施設は地域社会との信頼関係を築き、ブランドイメージを向上させることができます。 効果的な交流イベントを開催するための方法として、以下のポイントが挙げられます。 ・イベントの目的設定:地域住民との交流を通じて、施設の魅力を伝えることや信頼関係を構築することを明確にします。 ・多様なイベントの企画:講演会、ワークショップ、健康相談会、地域の祭りへの参加など、さまざまな形式のイベントを企画し、地域住民の関心を引きます。 ・地域資源の活用:地元のアーティストや専門家を招いたり、地域の特産品を取り入れることで、地域との繋がりを強化します。 ・広報活動の強化:施設のウェブサイトやSNS、地元の新聞、チラシなどを活用して、イベントの情報を広く周知します。 ・参加者のフィードバック収集:イベント後にアンケートを実施し、参加者の声を反映させることで、次回以降の改善につなげます。 これらの交流イベントは、ただ単に地域住民との接点を増やすだけでなく、施設のブランドイメージの向上にも寄与します。例えば、地域の祭りに積極的に参加することで、施設が地域社会の一員として認識され、信頼感が醸成されます。また、健康相談会を開催することで、施設が提供するサービスの質をアピールし、入居希望者やその家族に対して安心感を与えることができます。 さらに、交流イベントを通じて得られた地域からのフィードバックは、サービスの改善や新たなニーズの発見につながり、施設運営の質を高めるための貴重な情報源となります。これにより、施設は地域のニーズに即したサービスを提供し続けることができ、入居率の向上にも繋がります。 地域住民との交流イベントの開催は、高齢者施設のブランディング戦略において欠かせない要素です。地域社会との強固な関係を築くことで、施設の信頼性と魅力を高め、持続可能な経営基盤を築くことが可能となります。

地域のニーズを反映したサービス提供は、高齢者施設のブランド価値を高め、地域社会における信頼を築くための重要な戦略です。各地域には独自の人口構成や文化的背景が存在し、そのニーズを的確に把握することで、利用者にとって魅力的かつ必要とされるサービスが提供できるようになります。 地域ニーズをサービスへ反映させる方法として、地域住民や利用者の声を積極的に収集するアンケート調査やヒアリングを実施し、その結果を基にサービス内容をカスタマイズすることが挙げられます。例えば、地域特有の食文化を取り入れた食事メニューの提供や、地元の行事と連携したイベントの開催など、地域密着型の取り組みを行うことで、利用者やその家族からの信頼と満足度を高めることが期待できます。 さらに、地域の医療機関やケアマネジャーとの連携を強化することで、包括的なケアを提供し、施設の役割を地域の健康維持に寄与するものとして位置付けることが重要です。これにより、施設のブランドイメージが向上し、地域社会から選ばれる高齢者施設としての地位を確立することができます。

地域密着型のマーケティング戦略は、高齢者施設のブランドエンゲージメントや認知度を大幅に向上させる鍵となります。地域の特性やニーズを深く理解し、それに基づいたマーケティング活動を展開することで、施設は地域住民との信頼関係を築きやすくなります。具体的には、地域イベントへの積極的な参加やスポンサーシップを通じて、施設の存在感を高めることが重要です。 さらに、地元の企業や医療機関とのパートナーシップを形成することで、相互の支援関係を構築し、地域内での評判を向上させることが可能です。これにより、施設は地域社会の一部として認識され、信頼される存在となります。 SNSやウェブサイトを活用した情報発信も効果的です。地域に関連するニュースやイベント情報を共有することで、地域住民とのエンゲージメントを強化し、施設のブランドイメージを向上させます。例えば、地元の祭りや健康セミナーの情報を発信することで、地域とのつながりを深めることができます。 また、地域住民向けに特化したプロモーションキャンペーンや限定サービスを提供することで、地域に根ざしたサービス提供者としての地位を確立することができます。これにより、地域住民からの信頼と支持を得やすくなり、入居者の増加にも繋がります。 口コミや紹介も地域密着型マーケティングの重要な要素です。地域内での口コミを促進するために、入居者やその家族に対して満足度の高いサービスを提供し、自然な形での紹介を促すことが大切です。満足した利用者は、友人や家族に施設を推薦する可能性が高く、これが新たな入居者の獲得につながります。 地域社会への貢献活動を通じて、施設の社会的責任を果たすこともブランド強化に寄与します。ボランティア活動や地域清掃活動への参加など、地域の発展に貢献する姿勢を示すことで、施設のブランドイメージがさらに向上し、地域住民からの信頼が深まります。

高齢者施設における成功するブランディングのポイントは、明確なブランドコンセプトの策定、一貫性のある情報発信と継続的な活動、そして利用者、職員、地域住民との信頼関係の構築に集約されます。 まず、明確なブランドコンセプトを策定することで、施設の独自性と強みを効果的に伝える基盤が整います。次に、情報発信の一貫性を保つことで、外部への信頼感を醸成し、継続的なブランディング活動を通じてブランドの認知度と信頼性を高めます。 利用者、職員、地域住民との信頼関係を構築することが、施設全体のブランド価値を高め、入居率向上に繋がります。これらの要点を総合的に実践することで、高齢者施設のブランディングは成功へと導かれるでしょう。

ブランドコンセプトは、施設の核となる価値観や使命を明確に定義し、すべてのブランディング活動の基盤となります。明確なブランドコンセプトを策定することは、施設の特徴や強みを効果的にアピールするために欠くことのできない作業であり、利用者やその家族に対する信頼性を高め、競合他社との差別化につながります。 また、ブランドコンセプトが明確であることで、従業員にも一貫したサービス提供の指針が共有され、質の高いケアの維持につながります。これにより、施設全体のブランドイメージが統一され、安定した入居者獲得や従業員の長期定着に寄与します。明確なブランドコンセプトは、競争の激しい介護業界において、施設の信頼性と魅力を高める重要な要素となります。

一貫性のある情報発信と継続的なブランディング活動は、ブランドの強さを維持し、信頼を築くために不可欠です。これにより、施設のメッセージが常に統一され、ターゲットオーディエンスに対して一貫したイメージを提供し続けることが可能となります。

高齢者施設において、利用者、職員、地域住民との信頼関係を構築することは、施設全体のブランド力を高める上で非常に重要です。利用者やそのご家族が安心してサービスを利用できる環境を提供することで、施設の信頼性が向上し、入居率の向上につながります。また、職員との信頼関係を築くことで、従業員の満足度や定着率が向上し、質の高いサービス提供が可能となります。さらに、地域住民との信頼関係を強化することで、施設の存在が地域社会に根付き、紹介や支援が増えることでブランドイメージが一層強化されます。これらの信頼関係は、施設の長期的な成功と持続可能な運営を支える基盤となります。

高齢者施設のブランディングとは?

高齢者施設のブランディングとは、施設の独自の価値や特徴を明確に打ち出し、利用者やその家族、地域社会との信頼関係を築くための戦略的な取り組みを指します。ブランディングは単なるロゴや名称のデザインに留まらず、施設全体のイメージや提供するサービスの質、スタッフの態度など、あらゆる側面において一貫性を持たせることが求められます。 ブランディングの重要性は、サービスの差別化に大きく関わっています。同様のサービスを提供する多くの施設が存在し競争が激しい介護業界において、如何にして自施設を他と異なる存在として認識してもらうかが成功の鍵となります。明確なブランドイメージを持つことで、利用者やその家族に対して信頼感を与え、選ばれる理由を提供することが可能となります。 さらに、ブランディングは利用者やその家族、地域社会との信頼構築にも寄与します。信頼は介護サービスにおいて最も重要な要素の一つであり、強固なブランドは施設の信頼性を高める役割を果たします。例えば、「家庭的な雰囲気」や「専門的なケア」といったブランドメッセージは、利用者が安心して施設を選ぶ際の決定要因となります。 施設運営において、ブランディングは組織全体の方向性や文化を形成する基盤ともなります。明確なブランドコンセプトを持つことで、スタッフ全員が共有する価値観や目標が定まり、日常業務において一貫したサービス提供が可能となります。これにより、従業員のモチベーション向上やサービス品質の向上にもつながります。 総じて、高齢者施設のブランディングは、競争優位性の確立、信頼関係の構築、組織文化の形成といった多岐にわたる重要な役割を担っており、施設の長期的な成功と安定した運営基盤の根本を構成しています。ブランディングの基本的な概念

ブランディングは高齢者施設の成功と持続可能性を支える重要な要素です。ブランディングの基本的な概念には、ブランドアイデンティティ、ブランドプロミス、そしてブランドイメージが含まれます。これらの要素を理解し、効果的に活用することで、施設の独自性を際立たせ、利用者やその家族に信頼感を提供することが可能となります。 【ブランドアイデンティティ】は、施設が持つ固有の特徴や価値観を具体的に定義するものです。例えば、ある高齢者施設が「家族のような温かさ」と「専門的なケア」をブランドアイデンティティとして掲げる場合、これが全ての運営やサービス提供の基盤となります。 【ブランドプロミス】は、施設が利用者やその家族に対して約束する価値や体験を指します。例えば、「常に最新の医療設備を提供し、安心して過ごせる環境を保証します」といった具体的な約束がブランドプロミスとなります。これにより、利用者は施設に対して明確な期待を抱くことができます。 【ブランドイメージ】は、外部から見た施設の印象や評価を指します。これは、ブランドアイデンティティとブランドプロミスが実際のサービスやコミュニケーションを通じてどのように具現化されているかによって形成されます。例えば、利用者やその家族が「ここは本当に安心できる場所」と感じることが強力なブランドイメージを築くことに繋がります。 これらのブランド構築の主要要素を具体的に理解し、適用することで、高齢者施設は競争の激しい介護業界において差別化を図り、持続的な成長を実現することができます。ブランドアイデンティティの明確化、ブランドプロミスの具体化、そしてブランドイメージの一貫性を保つことが、効果的なブランディング戦略の鍵となります。

ブランドとは何か?

ブランドとは、施設の独自のアイデンティティや価値観を利用者やその家族、地域社会に伝える総合的な概念です。高齢者施設においては、名称やロゴなどの視覚的要素だけでなく、提供するサービスの質、施設の雰囲気、スタッフの対応などがブランドを構成する重要な要素となります。 名称やロゴは、施設の第一印象を形成し、直感的に施設の特徴や理念を伝える役割を担います。また、価値観は施設が大切にする信念や目指す姿を明確にし、これがブランドプロミスとして利用者や家族に約束される品質やサービスの基盤となります。さらに、評判は日々のケアやサービスの提供を通じて築かれ、信頼関係を深めることでブランドイメージを強化します。 これらの要素が一貫して高品質なケアや安心感を提供するというメッセージを発信することで、施設のブランドイメージが確立されます。適切に確立されたブランドは施設の信頼性を高め、競合他社との差別化を図る手段となります。効果的なブランド構築は、入居者の獲得や職員の定着率向上にも直結し、施設全体の評価を高める鍵となります。

介護業界におけるブランディングの重要性

介護業界におけるブランディングは、競争の激化とともにますます重要性を増しています。多くの高齢者施設が存在する中で、他社との差別化を図るためには、明確で魅力的なブランドイメージが不可欠です。ブランドが確立されている施設は、利用者やその家族に対して信頼感を与えやすくなり、選ばれる理由となります。 また、信頼構築においてもブランディングは大きな役割を果たします。介護サービスは利用者の生活に直結するものであり、安心して任せられる施設を選びたいというニーズがあります。強固なブランドは、品質の保証やサービスの一貫性を示す手段となり、利用者やその家族からの信頼を獲得する基盤となります。 さらに、サービスの差別化にもブランディングは有効です。例えば、ある施設が「家のような温かみのある環境」をブランドコンセプトとして掲げている場合、その特色が利用者に明確に伝わります。これにより、他の施設との差別化が図られ、特定のニーズや価値観を持つ利用者層を引き付けることが可能となります。 事例として、ある介護施設が「緑豊かな庭園と自然療法」をブランドの一部として取り入れることで、自然志向の利用者やその家族からの支持を得て、入居率の向上に成功したケースがあります。このように、効果的なブランディングは、施設の独自性を際立たせ、利用者獲得の競争において優位に立つための強力なツールとなります。

入居率アップに直結するブランディングの役割

ブランディングは高齢者施設の入居率向上に直結する重要な要素です。魅力的なブランドイメージを構築することで、施設の認知度が高まり、信頼感が増すため、潜在的な入居者やその家族に対して強いアピールが可能になります。例えば、「家のような温かみのある環境」を強調することで、入居者に安心感を提供し、施設選びの決定要因となることができます。 具体的なブランディング戦略としては、施設の特色を明確に打ち出すことが挙げられます。例えば、地域密着型のサービス提供や、最新の介護設備の導入、専門スタッフによる質の高いケアなど、他施設にはない独自の強みを前面に出すことが効果的です。ある施設で地域コミュニティとの連携イベントを定期的に開催し、その様子をSNSやウェブサイトで発信することで、地域住民からの信頼を獲得し、入居率の大幅な向上を実現したという成功事例があります。 ある調査結果では、ブランディング戦略を導入した施設では入居率が平均15%向上し、長期的な経営安定化にも寄与していることがうかがえます。このように、ブランディングは単なるマーケティング手法に留まらず、施設全体の魅力を高め、入居者満足度を向上させるための総合的なアプローチとして機能します。高齢者施設のブランディングが求められる背景

高齢者施設において、ブランディングの必要性が急速に高まっています。これは、競争が激化する介護業界や急速な人口動態の変化、さらには利用者やその家族からの高まる期待などが背景となっています。これらの要因が複雑に絡み合う中で、施設の独自性を明確に打ち出し、信頼を築くことが求められているため、ブランディングは単なるマーケティング活動を超えて、施設全体の価値やビジョンを内外に伝える重要な手段となっています。介護業界の競争激化と差別化の必要性

介護業界では少子高齢化の進展に伴い、施設の数が増加し競争が激化しています。このような状況下で他の施設と差別化を図ることは、入居率の向上やブランド価値の向上に直結します。ブランディングを通じて独自の強みを明確に打ち出すことで、利用者やそのご家族からの信頼を獲得し、競合他社との差別化が実現します。 差別化戦略としては、以下のような取り組みが挙げられます。 ・専門的なケアプログラムの導入:特定の疾患やリハビリに特化したプログラムを提供し、専門性をアピール。 ・先進的な医療設備の導入:最新の医療機器を備え、質の高い医療サービスを提供。 ・地域密着型のサービス展開:地域コミュニティとの連携を強化し、住民に愛される施設を目指す。 ・家族とのコミュニケーションの充実:定期的な報告や相談窓口の設置など、家族との信頼関係を築く。 これらの差別化戦略を実践することで、施設は他と一線を画し、利用者からの選択率を高めることが可能となります。さらに、ブランド価値の向上は長期的な経営の安定化に寄与し、競争の激しい市場環境においても持続的な成長を支える基盤となります。

入居者獲得が難しい時代の到来

現在、高齢者施設における入居者の獲得はかつてないほど困難な状況に直面しています。人口の減少や高齢化の進展に伴い、競争が激化している中で、立地や価格だけでは他施設と差別化することが難しくなっています。さらに、利用者やその家族の期待が高まり、より質の高いサービスや安心感が求められるようになってきています。このような背景から、従来のマーケティング手法だけでは効果的に入居者を引き付けることが難しくなっているのです。 ブランディング戦略はこれらの課題に対処する鍵となります。施設の独自の強みや価値を明確に打ち出し、ターゲットとなる利用者やその家族に直接伝えることで、他施設との差別化を図ることができます。実践的な手法としては、ブランドアイデンティティの確立、質の高いケアサービスの提供、地域社会との深い連携などが挙げられます。また、WEBサイトやSNSを活用した情報発信により、施設の魅力を効果的に伝えることが入居者獲得の大きな助けとなります。これらの取り組みによって、施設の信頼性とブランド力を高め、安定した入居者の獲得につなげることができるのです。

地域社会との関係強化の重要性

地域社会との関係強化は、高齢者施設のブランディングにおいて極めて重要です。地域との積極的な連携や信頼構築を通じて、施設のブランド力を高めることが可能になります。信頼された施設として認知されることで、入居希望者やその家族からの選択肢として優位に立つことができます。 具体的な地域密着型のブランディング戦略としては、以下のような取り組みが考えられます。 ・地域イベントへの参加・開催:地元の祭りやイベントに積極的に参加したり、自らイベントを主催することで地域住民との接点を増やします。 ・地域資源の活用:地元の特産品や文化を取り入れたサービスを提供し、地域との一体感を醸成します。 ・地域ボランティア活動への参加:施設のスタッフが地域のボランティア活動に参加することで、地域社会への貢献をアピールします。 ・地元メディアとの連携:地元新聞やラジオ、テレビと連携し、施設の取り組みやイベント情報を積極的に発信します。 これらの取り組みにより、地域住民からの信頼と支持を得ることができ、ブランドイメージの向上につながります。また、地域社会との強固な関係は、入居者の満足度向上や職員の定着率向上にも寄与します。ブランディング戦略の基本ステップ

高齢者施設のブランディング戦略を構築する際には、SWOT分析や競合分析、ブランドコンセプトの策定といった基本的なステップを順を追って実施することが不可欠です。これらのプロセスを通じて、施設の強みや弱みを明確化し、競争環境内での差別化ポイントを見極めることができます。 本セクションでは、具体的な分析手法やブランドの方向性を定める方法について解説し、効果的なブランディング戦略のロードマップを提供します。施設のブランド価値を高めるためのヒントを得ていただければ幸いです。

SWOT分析と競合分析の活用

ブランディング戦略において、SWOT分析と競合分析は自施設の現状を正確に把握し、効果的な戦略を立案するための基盤となります。これらの分析手法を活用することで、施設の強みや弱み、市場における位置づけを明確にし、競合他社との差別化ポイントを見出すことが可能になります。 SWOT分析で事業所の強みと弱みを明確化 SWOT分析を通じて、事業所の強みと弱みを明確化することは、効果的なブランディング戦略の第一歩です。まず、自施設の内部環境を評価し、以下のような強みと弱みを洗い出します。 強み 弱み ・優れたケアスタッフの確保と高い専門性 ・最新の医療設備や快適な居住環境の整備 ・地域社会との強固な信頼関係 ・充実したリハビリプログラムやアクティビティの提供 ・高人件費による経営圧迫 ・立地の課題(アクセスの不便さなど) ・ブランド認知度の低さ ・マーケティングリソースの不足 次に、外部環境を評価し、事業所にとっての機会と脅威を特定します。これにより、戦略的な改善点や成長の可能性を見出すことができます。 最後にマトリクスを作成し、 強み、弱み、機会、脅威を4象限に整理し、各要素の関連性を視覚化します。 弱みで機会 強みで機会 弱みで脅威 強みで脅威 SWOT分析の結果を基に、具体的なブランディング戦略や改善策を立案します。 例えば、優れたケアスタッフという強みを活かして、専門性の高いケアを提供することをブランドの核とし、高人件費という弱みを克服するために効率的な運営方法を導入するなど、具体的な戦略を展開することが可能です。このように、SWOT分析を通じて得られた洞察を基に、事業所のブランディングを強化し、入居率の向上に繋げていきます。

競合分析による差別化ポイントの発見

競合分析は、自施設が市場内でどのように位置づけられているかを理解し、他の介護施設との差別化ポイントを見つけ出すための重要な手法です。まず、地域内の競合施設をリストアップし、それぞれの特徴や提供しているサービスを詳細に調査します。このプロセスでは、サービスの質、料金設定、施設の設備、スタッフの専門性など、さまざまな側面を評価します。 次に、競合他社の強みと弱みを分析し、自施設がどの部分で優位性を持てるかを特定します。例えば、ある施設が高度な医療連携を強みにしている場合、自施設は家庭的な雰囲気や地域密着型のサービス提供に焦点を当てることで差別化を図ることが可能です。また、競合他社が提供していない独自のプログラムやアクティビティを導入することで、利用者に対する魅力を高めることができます。 さらに、競合分析の結果を基にブランドコンセプトを再構築し、自施設の独自の価値提案(UVP)を明確にすることが重要です。これにより、マーケティングメッセージやプロモーション活動が一貫性を持ち、ターゲットとなる利用者やその家族に対して強い印象を与えることができます。競合分析を通じて発見した差別化ポイントを効果的にブランディングに活用することで、入居率の向上と施設の認知度向上を実現することが可能となります。

地域特性を考慮したクロス分析の重要性

高齢者施設のブランディング戦略を成功させるためには、地域特性を考慮したクロス分析が有効です。クロス分析では、地域の人口構成やニーズを詳細に把握し、それに基づいた戦略を立案します。この分析・立案によって、施設が地域住民に最適なサービスを提供して競合との差別化を図ることが可能となります。 分析の切り口としては、地域の高齢者の割合、家族構成、医療施設の充実度、交通利便性などがあります。例えば、ある地域では高齢者の一人暮らしが多い場合、コミュニティ活動や食事の提供といった孤立を防ぐサービスが求められます。また、近隣に医療機関が少ない地域では、医療連携を強化したブランド戦略が有効です。 地域に根ざしたブランド構築は、利用者やその家族だけでなく、地域住民やケアマネジャーからの信頼を獲得するためにも重要です。地域のニーズに応えることで、施設の存在価値が高まり、自然な形で入居者の増加やスタッフの定着につながります。したがって、クロス分析を通じて地域特性を正確に理解し、それに基づいたブランディング戦略を展開することが、成功への鍵となります。ブランドコンセプトの策定

ブランドコンセプトの策定は、高齢者施設のブランディング戦略において最も重要なステップです。このプロセスにより、施設の独自性や魅力を明確にし、競合他社との差別化を図ることが可能となります。 ブランドコンセプトを策定する際には、以下のステップを踏むことが推奨されます ・施設のミッションとビジョンの明確化:施設が提供する価値や、将来的に目指す姿を明確にします。 ・ターゲットオーディエンスの特定:入居者やその家族、地域社会など、ブランドが訴求する対象を明確にします。 ・競合分析:他の高齢者施設と比較して、施設の強みや弱みを把握し、差別化ポイントを見つけ出します。 ・ブランドパーソナリティの設定:ブランドが持つべき性格やトーンを定義し、一貫したコミュニケーションを実現します。 ・ビジュアルおよびメッセージングの決定:ロゴ、カラースキーム、スローガンなど、視覚的要素とメッセージを統一させます。 これらのステップを通じて、施設のブランドコンセプトを具体的かつ魅力的に策定することができます。例えば、「家のような温かさと安心感を提供する」というコンセプトを設定することで、入居者やその家族に対して信頼感と安心感を訴求することが可能です。 さらに、ブランドコンセプトは一貫性を持って全てのブランディング活動に反映させることが重要です。これにより、施設全体のブランドイメージが統一され、入居者や地域社会からの信頼と認知度の向上につながります。 なおブランドコンセプトの策定は一度きりの作業ではなく、施設の成長や市場の変化に応じて継続的に見直し、更新していくことが求められます。こうしたサイクルによって、常に最新のニーズに対応した強力なブランドを維持することが可能となります。

ブランドコンセプトとは?

ブランドコンセプトとは、施設の独自性や提供する価値を一言で表現したものであり、すべてのブランディング活動の基本となります。高齢者施設のブランディングにおいて、ブランドコンセプトは施設の理念や目指す姿を明確にし、利用者やその家族、地域社会に対して一貫したメッセージを伝える役割を果たします。 例えば、「家庭的な安心感を提供する施設」や「地域コミュニティと連携した活気ある生活空間」といった明快なコンセプトを設定することで、施設の特徴や強みを明確に表現できます。これにより、潜在的な利用者に対して強い印象を与え、ブランドの認知度向上や信頼構築が促進されます。最終的には、はっきりしたブランドコンセプトが、入居率の向上や長期的な経営安定化につながるのです。

一言で表現できる特徴のまとめ方

高齢者施設の独自の特徴を一言で表現することは、ブランドメッセージを明確かつ効果的に伝えるための重要なステップです。このプロセスにより、施設の強みや魅力を簡潔にまとめ、ターゲットとなる利用者やその家族に強い印象を与えることができます。 施設の特長を簡潔なメッセージに凝縮するための手順は以下の通りです。 ・特徴の洗い出し: まず、施設が提供するサービスや環境、ケアの質など、他施設と差別化できる強みをリストアップします。 ・優先順位の設定: リストアップした特徴の中から、最も重要であり、利用者にとって魅力的な要素を選び出します。 ・キーワードの抽出: 選び出した特徴を表すキーワードをいくつかピックアップし、ブランドイメージに合致する言葉を選びます。 ・メッセージの試作: 抽出したキーワードを組み合わせ、シンプルで覚えやすいメッセージを作成します。この際、施設の理念やビジョンを反映させることが重要です。 ・フィードバックの収集: 作成したメッセージをスタッフや利用者、家族からフィードバックを得て、必要に応じて修正を加えます。 効果的なブランドメッセージを作成するためには、以下のポイントを押さえることが重要です: ・シンプルさ: メッセージは簡潔で理解しやすいものであること。 ・一貫性: 施設の全てのコミュニケーションにおいて、一貫したメッセージを発信すること。 ・感情に訴える: 利用者やその家族の心に響くような温かみや安心感を表現すること。 これらの手法を活用し、施設のユニークな価値を一言で表現することで、ブランドの認知度向上や入居率アップに繋げることが可能です。

利用者目線での価値訴求のポイント

高齢者施設のブランディングにおいて、利用者目線での価値訴求は非常に重要です。入居者とそのご家族が施設を選ぶ際に重視するポイントを的確に捉え、効果的に伝えることで、施設の魅力を最大限にアピールすることが可能です。 まず、安心感と信頼性の提供は絶対条件です。入居者やその家族は、施設が提供するケアの質やスタッフの専門性を重視します。具体的なケアプログラムやスタッフの資格情報を明示し、信頼性を高める情報発信が求められます。 次に重視するべきは、快適な生活環境の強調です。施設内の設備や居住空間の快適さ、レクリエーションや交流の機会について具体的に紹介することで、入居後の生活イメージを明確に伝えることができます。 パーソナライズ対応を強調することも重要なポイントです。入居者一人ひとりのニーズに応じたケアやサービスを提供する姿勢を示すことで、利用者に対する細やかな配慮をアピールできます。カスタマイズされたサービス事例を紹介することが効果的です。 さらに、家族との連携を強調することで、安心感を高めます。定期的な報告やコミュニケーション方法、家族が施設とどのように関わりを持てるかを具体的に説明することで、家族の不安を軽減し、信頼関係を築くことができます。 利用者の声や体験談の活用も取り入れましょう。実際の入居者やその家族の声を紹介することで、施設の実績や満足度を具体的に伝えることができ、新規入居者の安心感と信頼感を高めることができます。情報発信チャネルの最適化

効果的なブランディングを実現するためには、情報発信チャネルの最適化が欠かせません。ターゲットオーディエンスに的確にリーチするために、さまざまなメディアやプラットフォームを戦略的に活用し、ブランドのメッセージを一貫して伝えることが重要です。

WEBサイトとSNSの活用方法

高齢者施設のブランド力を向上させるためには、ウェブサイトとSNSの活用が欠かせません。デジタル時代において、これらのプラットフォームを効果的に利用することで、施設の魅力を広く発信し、ターゲットとなる利用者やその家族との信頼関係を築くことが可能です。 まずはコンテンツ作成が重要です。高品質で施設の特徴やサービス内容を的確に伝えるコンテンツを作成することで、利用者に対する施設の価値を明確に表現できます。次に、エンゲージメントの促進を図るために、SNS上での双方向のコミュニケーションを積極的に行い、利用者や地域住民との関係を深めます。 さらに、チャネル間での一貫性維持が求められます。ウェブサイトとSNSの両方で統一されたブランドメッセージやビジュアルを保つことで、施設のブランドイメージを強固なものにします。具体的な戦略例としては、以下のような手法を挙げることができます。 ・SEO対策を施したユーザーフレンドリーなウェブサイトの開設 ・ターゲットに適したSNSプラットフォームでの定期的な投稿 ・施設やスタッフ、入居者の声を紹介する動画コンテンツの制作 ・コンテンツカレンダーを用いた計画的な情報発信 ・アクセス解析を活用した戦略の見直しと最適化 これらの施策を実施することで、施設のオンラインプレゼンスを向上させ、入居率の増加やブランド認知度の向上につなげることができます。

動画コンテンツで施設の魅力を伝える

動画コンテンツは、施設の魅力を視覚的に効果的に伝える手段として非常に有効です。視聴者に対して施設の雰囲気やサービス内容を直感的に理解してもらうことで、信頼感や安心感を醸成することができます。 具体的には、以下のような種類の動画コンテンツが効果的です。 ・バーチャルツアー:施設内の様子や設備を360度映像で紹介し、実際に訪れる前に施設の雰囲気を感じてもらうことができます。 ・入居者の声:実際に利用している入居者やその家族のインタビューを通じて、施設のサービスや生活環境について具体的な感想を共有します。 ・スタッフ紹介:介護スタッフの紹介動画を作成し、専門性や親しみやすさをアピールすることで、信頼性を高めます。 これらの動画を制作する際には、高品質な映像と音声を維持し、自然な雰囲気を大切にすることが重要です。また、動画は公式ウェブサイトやSNS、YouTubeなど複数のプラットフォームで共有することで、広範な視聴者にアプローチすることが可能です。 さらに、定期的に新しいコンテンツを追加することで、視聴者の関心を引き続き引きつけ、施設の最新情報や取り組みを効果的に発信することができます。

地域住民やケアマネジャーへの情報発信

地域住民やケアマネジャーへ向けた効果的な情報発信は、高齢者施設のブランド力を高め、信頼関係を築くために不可欠です。ターゲットを絞ったコミュニケーション戦略を用いることで、地域社会との連携を強化し、紹介の増加に繋がります。 情報発信方法としては、以下のようなものが考えられます。 ・定期的なニュースレターの配信:施設の最新情報やイベント、サービス内容を地域住民やケアマネジャーに定期的に届けることで、施設の存在感を高めます。 ・地域イベントへの参加・開催:健康フェアや見学会などのイベントを通じて、直接的な交流の機会を設けます。 ・オンラインプラットフォームの活用:公式ウェブサイトやSNSを活用して、リアルタイムでの情報発信や双方向のコミュニケーションを図ります。 ・ケアマネジャーとの定期的なミーティング:ケアマネジャーとの信頼関係を築き、施設の特長やサービスを直接伝える機会を設けます。 これらの戦略を組み合わせることで、地域住民やケアマネジャーとの関係を深め、入居者の紹介増加や施設の認知度向上に効果的に寄与します。

高齢者施設のブランディング成功事例

高齢者施設におけるブランディングの成功事例を紹介します。これらの事例では、各施設が独自のブランディング戦略を採用し、入居率の向上や利用者満足度の向上など具体的な成果を達成しています。主な戦略としては、「家のような環境を提供する施設」や「街のような空間を作る施設」などがあり、それぞれが独自のアプローチでブランディングを実現しています。これら成功事例の詳細な取り組みとその成果について解説します。

「我が家のような」環境を提供する施設

「我が家のような」環境を提供することは、高齢者施設のブランディングにおいて重要なアプローチの一つです。この取り組みを実施している施設では、入居率の向上や入居者の満足度の向上に顕著な効果が見られます。以下では、具体的な事例を通じて、このブランディング手法がどのように成果を上げているかを解説します。 「我が家のような」環境を整えることにより、入居者は日常生活において安心感を得られ、施設との信頼関係が築かれやすくなります。また、家族にとっても安心して施設を選択する理由となり、競争が激しい介護業界において他施設との差別化を実現する鍵となります。

家庭的な雰囲気を重視した施設運営

家庭的な雰囲気を重視した施設運営では、入居者がまるで自宅にいるかのような安心感と快適さを提供することが企図されています。たとえば各居室を個々の好みに合わせてカスタマイズ可能にしたり、キッチンやリビングルームの共有スペースを家庭的なデザインで整えるなど、施設全体の雰囲気作りに力を入れています。こうした取り組みは、入居者がリラックスできる環境を創出し、日常生活の質を向上させます。 さらに、定期的に家庭的なイベントやコミュニティ活動を開催することで、入居者同士やスタッフとの交流を促進し、温かい人間関係の構築を図っています。例えば、季節の行事に合わせたパーティーや手作り料理教室など、さまざまな活動を通じて入居者が互いに支え合うコミュニティを形成します。また、スタッフには家庭的な接し方やコミュニケーションスキルの研修を行い、一人ひとりに寄り添ったケアを提供する体制を整えることで、施設全体のブランド価値を高めています。

利用者の満足度向上につながる取り組み

利用者の満足度向上は、高齢者施設のブランド価値を高め、入居率の向上に直結します。入居者の体験を向上させるために実施された、サービスやプログラムの例を紹介します。 ・個別ケアプログラム:利用者一人ひとりのニーズに合わせたケア計画を策定し、パーソナライズされたサービスを提供します。 ・充実したレクリエーション活動:趣味や興味に応じた多彩なレクリエーションを導入し、日常生活に楽しみを提供します。 ・コミュニケーション促進の取り組み:スタッフと利用者、そして家族との定期的な交流の場を設け、信頼関係を築きます。 ・健康管理プログラム:定期的な健康チェックや運動プログラムを実施し、利用者の健康維持をサポートします。 これらの取り組みの成功要因としては、スタッフの専門性と研修、利用者からのフィードバックの積極的な活用、および柔軟なサービス提供体制が挙げられます。こうして利用者一人ひとりの満足度向上を通じて、施設全体のブランド力を強化することが可能になります。

職員の定着率向上の効果

職員の定着率が向上することは、高齢者施設のブランディング成功に多大な貢献を果たします。満足度が高く安定した職員は、利用者に対して一貫性のある質の高いケアを提供することが可能となり、施設の信頼性を高めます。 さらに、長期にわたって勤務する職員同士の信頼関係が築かれることで、チーム全体の協力体制が強化され、円滑な運営が実現します。そのことによって、施設の運営効率が向上し、利用者にとっても安心感のある環境が提供されます。 安定した職員は、施設のブランドイメージの形成にも寄与します。職員が施設の価値観やミッションを共有し、積極的に発信することで、外部からの評価も高まります。一例として職員の高い満足度が口コミやレビューを通じて伝わり、潜在的な利用者やその家族に対して信頼感と安心感を与えるケースなどがあります。 満足度の高い職員は、施設内でのイノベーションやサービス改善にも積極的に参加する傾向があり、これが施設全体の競争力向上につながります。そのため優れたサービス提供が可能となり、利用者からのリピートや新規入居者の増加を促進します。 職員の定着率向上は、採用やトレーニングにかかるコストの削減にもつながり、その分の経営資源をブランディング活動に投入できるようになることで、施設の持続的な成長を支えます。

「街」のような空間を作る施設

「街」のような空間を作る施設は、利用者に家庭的で安心できる環境を提供し、地域社会とのつながりを深めることができます。このアプローチは、ブランディング活動を強化し、施設の魅力を高めるための効果的な手法として注目されています。この記事では具体的な事例を通じて、どのように「街」のような空間が施設のブランド価値や地域との関わりをサポートするかを解説します。

施設内でのコミュニティ形成の重要性

施設内でのコミュニティ形成は、高齢者施設のブランド価値を高める重要な要素です。入居者同士の交流や協力関係を促進することで、孤独感の軽減や日常生活の質の向上が期待できます。コミュニティ意識が育まれることで、入居者一人ひとりが安心して過ごせる環境が整い、施設全体の雰囲気も明るくなります。 さらに、強固なコミュニティは施設の信頼性を高め、入居者やその家族からの評価向上に繋がります。入居者が積極的にコミュニティ活動に参加することで、施設の魅力が自然と広まり、新たな入居希望者の増加にも寄与します。コミュニティ形成は入居率の向上だけでなく、施設全体のブランドイメージの向上にも大きく貢献するのです。

地域住民との交流を促進する仕組み

地域住民との交流を促進する仕組みは、高齢者施設のブランド強化において重要な役割を果たします。地域との積極的な関わりを通じて、施設の存在感を高め、信頼関係を築くことが可能です。 交流の進め方として、以下のようなイベントやプログラムが考えられます。 ・地域フェスティバルの開催: 季節ごとのフェスティバルを企画し、地域住民を招待することで、施設と地域社会の結びつきを強化します。 ・健康セミナーやワークショップ: 健康管理や介護に関するセミナーを定期的に開催し、地域住民に有益な情報を提供します。 ・オープンキャンパスや施設見学会: 定期的に施設を開放し、地域住民に施設の魅力やサービス内容を直接体験してもらいます。 ・ボランティア活動の実施: 地域清掃やイベント運営など、地域貢献活動に職員や利用者が参加することで、地域との繋がりを深めます。 ・意見交換会の開催: 地域住民やケアマネジャーとの意見交換会を定期的に実施し、施設運営に反映させることで、地域ニーズに応えます。 これらの取り組みにより、施設は地域社会に溶け込み、信頼性や認知度を向上させることができます。また、地域住民との交流を通じて得られるフィードバックは、サービスの改善や新たなニーズの発見につながり、結果的にブランド価値の向上に寄与します。

利用者の社会的孤立を防ぐ取り組み

高齢者施設において、利用者の社会的孤立を防ぐ取り組みは、入居者の福祉向上と施設のブランド強化において極めて重要です。該当する試みとして、定期的なコミュニティイベントの開催や、趣味・活動を通じた入居者間の交流促進、外部との連携による地域活動への参加支援などが挙げられます。これらの施策により、入居者は活発な社会生活を維持することができ、心の健康が保たれるとともに、施設全体の居心地の良さや信頼性が高まり、施設の評判やブランドイメージの向上に寄与します。\この記事を読まれている方に人気な資料です/

ブランディングの効果を最大化するための経営戦略

ブランディングの効果を最大化するためには、経営戦略全体とブランディング戦略を一体化させることが不可欠です。これにより、施設のブランドイメージが企業のビジョンやミッションと整合し、一貫したメッセージを市場に発信することが可能になります。また、ブランディングが単独で行われるのではなく、集客や営業戦略、内部の組織文化形成と連携することで、より強固で持続可能なブランド力を築くことができます。この統合的なアプローチにより、施設の競争優位性を高め、入居率の向上や人材確保、地域社会との信頼関係の構築といった複数の経営課題に同時に対応することができます。 さらに、ブランディングをビジネス戦略の中心に位置付けることで、変化する市場環境や利用者ニーズに柔軟に対応できる組織体制を整えることが可能です。これには、定期的なブランド評価や市場調査を実施し、得られたデータを基に戦略を見直すプロセスが含まれます。こうした取り組みを通じて、ブランドの一貫性と信頼性を維持しつつ、持続的な成長と経営の安定化を実現することができます。

インナーブランディングとアウターブランディング

インナーブランディングとアウターブランディングは、ブランディング戦略においてそれぞれ異なる役割を担っています。インナーブランディングは施設内部のスタッフや従業員に対してブランドの価値や理念を浸透させることで、組織全体の一体感やサービスの質を向上させます。 一方、アウターブランディングは外部の入居者や地域社会、潜在的な顧客に対して施設の魅力や独自性を効果的に発信し、ブランド認知度を高めます。これら二つのブランディング手法は相互に補完し合い、総合的なブランド力を強化します。それぞれのブランディングがどのような役割を果たし、施設の成功にどのように寄与するか解説します。

職員のモチベーション向上を目指すインナーブランディング

職員のモチベーション向上を目指すインナーブランディングは、従業員のエンゲージメントを高め、施設全体のブランド力を強化するための重要な施策です。具体策として、採用力の向上や定着率の改善、働きがいのある職場環境の構築などが挙げられます。

外部への認知度向上を図るアウターブランディング

アウターブランディングは、高齢者施設の外部認知度を向上させるための重要な戦略です。潜在的な入居者や地域社会に対して施設のブランド価値を効果的に伝えることで、信頼感を築き、施設の魅力を最大限にアピールすることが可能になります。アウターブランディングの戦略として、以下のようなものが考えられます。 ・ウェブサイトの最適化: 公式ウェブサイトを充実させ、施設の特徴や提供するサービスをわかりやすく紹介します。ユーザーフレンドリーなデザインとSEO対策を施すことで、検索エンジンからのアクセスを増やします。 ・ソーシャルメディアの活用: FacebookやInstagramなどのプラットフォームで施設の日常やイベントの様子を発信し、地域住民や家族に対して親しみやすいイメージを構築します。定期的な投稿とエンゲージメントの促進が鍵となります。 ・地域イベントへの参加: 地域の祭りや健康フェアなどに積極的に参加し、施設の存在をアピールします。ブースを設置したり、講演を行ったりすることで、直接的なコミュニケーションを図ります。 ・パートナーシップの構築: 地域の医療機関やケアマネジャーと連携し、紹介を促進します。信頼できるパートナーとの協力関係を築くことで、施設の信頼性を高めます。 ・口コミとレビューの促進: 現在の利用者やその家族からのポジティブな口コミやオンラインレビューを集め、公開することで、新規入居者に対する信頼感を醸成します。 これらのアウターブランディング戦略を効果的に実施することで、高齢者施設のブランド認知度を高め、競争の激しい介護業界において優位性を確立することができます。

両者を連携させた統合的なアプローチ

インナーブランディングとアウターブランディングを連携させた統合的なアプローチは、高齢者施設のブランディング戦略において極めて有効です。インナーブランディングが従業員のモチベーションやエンゲージメントを高める一方で、アウターブランディングは外部の利用者や地域社会へのブランド認知を強化します。これら二つのブランディング活動を連動させることで、内部と外部で一貫したブランドメッセージを発信し、全体としてのブランド力を向上させることができます。 統一されたアプローチにより、従業員は企業のビジョンや価値観を深く理解し、それを日常の業務に反映させ、そしてサービスの質が向上し、利用者やその家族に対して信頼性の高いイメージを提供することが可能になります。また、インナーブランディングが強固な基盤を築くことで、アウターブランディングの効果も最大化され、競合他社との差別化が図りやすくなります。 さらに、統合的なブランディング戦略は、マーケティング活動や情報発信の効率化にも寄与します。例えば、従業員が自社のブランドメッセージを明確に理解していることで、SNSやウェブサイトでの情報発信が一貫性を持ち、ブランドの信頼性が高まります。このように、インナーブランディングとアウターブランディングを連携させることで、全体のブランディング戦略の効果を高め、高齢者施設の入居率向上やブランド価値の向上につなげることができます。

集客と営業戦略の連携

高齢者施設における集客と営業戦略をブランディングと連携させることは、入居者の増加に直結する重要な要素です。ブランディングは施設のブランドイメージを確立し、それが集客活動や営業活動の基盤となります。例えば、強力なブランドコンセプトを持つことで、利用者やその家族に対して施設の信頼性や魅力を効果的に伝えることが可能となり、自然と集客力が向上します。 さらに、ブランディングと営業戦略を統合することで、一貫性のあるメッセージングが実現し、マーケティング活動全体の効果が高まります。具体的には、ブランディングで確立した価値やビジョンを営業活動に反映させることで、潜在的な入居者に対して統一された印象を与えることができます。これにより、施設の差別化ポイントが明確になり、競合他社との差別化が図られるとともに、入居者の信頼を獲得しやすくなります。 また、ブランディングと集客・営業戦略の相乗効果として、顧客ロイヤルティの向上も期待できます。ブランドに共感した入居者やその家族は、施設のサービスを継続的に利用する傾向が強くなり、口コミや紹介を通じて新たな入居者の獲得にもつながります。結果として、ブランディングを中心に据えた集客と営業戦略の連携は、施設の持続的な成長と安定した経営基盤の構築に大きく貢献します。

入居者獲得のための営業戦略

入居者獲得のための営業戦略は、高齢者施設のブランディング活動と密接に連携し、効果的な結果を生み出します。ブランドイメージが確立されていることで、施設の信頼性や魅力が自然と伝わり、潜在的な入居者やその家族に対して安心感を提供します。これにより、競合他社との差別化が図られ、選ばれる理由が明確になります。 営業戦略としては、まずターゲットマーケティングを実施し、ブランドコンセプトに基づいたメッセージを発信することが重要です。例えば、地域密着型のブランドを築いている施設であれば、地域コミュニティとの連携イベントや地元メディアへの積極的な情報発信を通じて、地域住民への認知度を高めることが効果的です。また、WEBサイトやSNSを活用し、施設の特徴や利用者の声を積極的に発信することで、オンライン上でのプレゼンスを強化し、広範な層へのリーチを実現します。 さらに、ブランディングを活用した営業戦略では、パーソナライズされたアプローチが鍵となります。入居希望者一人ひとりのニーズや期待に応じたサービス提案を行うことで、個別の関心に応え、入居への動機付けを高めます。こうして単なる情報提供に留まらず、利用者との信頼関係を構築することができ、長期的な入居者獲得につながります。

地域のケアマネジャーとの信頼構築

地域のケアマネジャーとの信頼構築は、高齢者施設の紹介率を高め、施設の評判を向上させるための重要な戦略です。信頼されたケアマネジャーとの強固なパートナーシップを築くことで、より多くの入居者を確保し、地域社会における施設の存在感を高めることが可能になります。

紹介会社への依存を減らす方法

紹介会社への依存を減らすためには、ブランド力を活用した直接的なリクルートや紹介の促進が近道です。これにより、施設独自の魅力を直接伝えることができ、信頼性の高い入居者や職員を獲得しやすくなります。 例として、以下のような方法を挙げることができます。 ・公式ウェブサイトやSNSを通じた積極的な情報発信 ・入居者や職員の声を活用した信頼性の高いコンテンツの提供 ・地域イベントへの参加や開催による認知度の向上 これらの戦略を実施することで、紹介会社を介さずとも直接的に新たな入居者や職員を引き寄せることが可能となります。

継続的なブランディング活動の重要性

ブランドを持続的に維持・強化するためには、継続的なブランディング活動が欠かせません。市場環境や顧客のニーズは常に変化しており、それに適応するためには一貫した努力と戦略的なアプローチが必要です。 継続的なブランディング活動は施設の信頼性や認知度を高め、長期にわたって安定的な経営が実現します。ブランディング活動の継続について、その取り組み方や効果的な手法を解説します。

外部環境の変化に対応する柔軟性

外部環境の変化に対応するためには、ブランディング戦略にある程度の柔軟性を持たせることが重要です。介護業界は人口動態の変化や法規制の改定、技術の進化など多岐にわたる要因によって常に変動しています。これらの変化に適応し、ブランドイメージを維持・向上させるためには、固定的な戦略ではなく、状況に応じて迅速に対応できる体制が求められます。 一例として、定期的な市場調査を通じてトレンドやニーズの変化を把握し、それに基づいてブランドメッセージやサービス内容を見直すことが挙げられます。また、デジタルツールを活用して効率的な情報発信を行い、SNSやウェブサイトを通じてリアルタイムでのフィードバックを受け取り、迅速に対応することも有効です。さらに、スタッフとの継続的なコミュニケーションを図り、内部からの意見や提案を積極的に取り入れることで、組織全体として柔軟なブランディング活動を推進できます。こうした柔軟性を持ったブランディング戦略により、外部環境の変化に強い、持続可能なブランドを構築することが可能となります。

定期的なブランドイメージの見直し

ブランドイメージは時代や市場の変化に伴い、常に進化する必要があります。定期的なブランドイメージの見直しは、施設のブランド価値を維持・向上させるために不可欠です。ブランド監査を実施することで、現在のブランドが市場や利用者のニーズに適合しているかを評価し、必要な改善点を特定することができます。 ブランド監査の実施方法としては、まず内部評価と外部評価を行います。内部評価では、従業員や経営陣からブランドに対する意識や理解度を調査し、ブランドコンセプトとの整合性を確認します。外部評価では、利用者や地域社会、ケアマネジャーからのフィードバックを収集し、ブランドイメージがどのように受け取められているかを分析します。 必要に応じてブランディング戦略を更新するためのガイドラインとしては、まず市場分析を再度行い、競合他社との差別化ポイントや新たな市場機会を見極めます。次に、得られたデータを基にブランドコンセプトの再定義やブランドメッセージの見直しを行い、一貫性のあるブランドイメージを構築します。また、従業員教育やコミュニケーション戦略の見直しも重要です。これにより、内部と外部の双方でブランドの価値が正しく伝わり、施設全体の信頼性と魅力を高めることが可能となります。

長期的な経営安定化への寄与

継続的なブランディング活動は、高齢者施設の長期的な経営安定化に大きく寄与します。強力なブランドは、施設の認知度を高め、信頼性を築くことで、安定した入居者数の確保やリピーターの増加につながります。また、ブランドイメージの明確化は、従業員の満足度と定着率の向上にも寄与し、質の高いサービス提供を持続可能にします。さらに、強固なブランドは市場での競争優位性を確立し、外部環境の変動にも柔軟に対応できる経営基盤を構築します。これにより、経営資源の効率的な配分が可能となり、長期的な収益安定化と持続可能な運営が実現されます。

高齢者施設のブランディングにおける課題と解決策

高齢者施設のブランディングにおいては、差別化の難しさや限られたリソース、市場需要の急速な変化など、さまざまな課題が存在します。これらの課題に適切に対処することは、施設の認知度向上や入居率の向上、さらには優秀な人材の確保につながります。 本セクションでは、高齢者施設が直面する主なブランディングの課題を明確にし、それぞれに対する解決策を提案します。これにより、競争の激しい介護業界において、自施設の強みを最大限に活かした効果的なブランディング戦略を構築するための道筋を示します。

サービスの差別化が難しい業界での挑戦

介護業界は競争が非常に激しく、提供されるサービスが似通っているため、サービスの差別化が難しい状況に直面しています。利用者やその家族に選ばれるためには、他施設と明確に異なる独自の付加価値提案を打ち出す必要があります。しかし、規制の厳しさやサービス内容の標準化が進む中で、従来の方法だけでは差別化が困難です。 このような課題を克服するためには、革新的なブランディング戦略の導入が不可欠です。ブランドイメージの構築やマーケティング手法の見直しを通じて、施設の強みや独自性を効果的に伝えることが求められます。これにより、利用者や地域社会からの信頼を獲得し、結果として入居率の向上につなげることができます。

価格や立地以外の価値をどう伝えるか?

高齢者施設の選択において、価格や立地は重要な要素ですが、それ以外の付加価値を効果的に伝えることが競合との差別化に繋がります。例えば、独自のサービスを提供することで利用者の満足度を高めることができます。また、ケアの質を強調するために、専門的なスタッフの資格や研修制度をアピールすることも有効です。さらに、施設の環境が快適であることを示すために、施設内の設備や共用スペースの充実ぶりを視覚的に紹介することが効果的です。これらの差別化ポイントを伝える際には、実例や利用者の声を活用することで信頼性を高めると共に、WEBサイトやSNSを通じて継続的に情報発信を行うことが重要です。これにより、価格や立地以外の魅力を強く打ち出し、潜在的な利用者に対して施設の優位性を明確に伝えることが可能となります。

利用者のニーズを深く理解する方法

利用者のニーズを深く理解することは、高齢者施設のブランディング戦略を成功させるために欠かせません。具体的なニーズを把握することで、利用者やその家族に対してより的確なサービスを提供し、施設の魅力を高めることができます。 そのためには、以下のような手法を活用することが重要です。 ・アンケート調査: 多くの利用者から一度に意見や感想を収集します。定期的に実施することで、ニーズの変化やサービスへの満足度を継続的に把握できます。 ・インタビュー: 個別に対話することで、深い洞察を得ます。利用者やその家族、職員との対話を通じて、具体的な課題や期待を明らかにすることが可能です。 ・フィードバック窓口の設置: 日々のサービス利用中にリアルタイムで意見を集めます。例えば、施設内に意見箱を設置したり、オンラインでのアンケートフォームを活用する方法があります。 これらの手法を組み合わせて活用することで、利用者の多様なニーズを網羅的に把握し、それに基づいたサービスの改善や新規サービスの開発につなげることができます。また、定期的なデータの分析を通じて、長期的なトレンドを把握し、戦略的な意思決定を支援することが重要です。

競合との差別化を実現する戦略

競合他社との差別化を図るためには、ユニークな販売提案、ニッチなターゲティング、付加価値サービスなどの戦略が必要です。

人材不足への対応

介護業界における人材不足は、質の高いサービス提供や施設の運営に直接影響を及ぼす深刻な課題です。このセクションでは、強力なブランドがどのように優秀な人材の採用と定着を支援するかについて概要を紹介します。 効果的なブランディング戦略を通じて、職場の魅力を高め、従業員の満足度とエンゲージメントを向上させる方法を探ることで、競争の激しい介護業界で優れた人材を確保し、施設の安定した運営を実現するための基盤を築くことができます。

職員採用力を高めるブランディングの活用

職員採用力を高めるためには、効果的なブランディング戦略がポイントです。強力なブランドメッセージを通じて、貴施設の魅力を的確に伝え、優秀な人材を引き付けましょう。 まず、施設のブランドアイデンティティを明確に定義することが重要です。これには、施設の理念や価値観、提供するサービスの特徴を一貫して表現することが含まれます。例えば、「家族のような温かみのあるケア」や「最新の医療設備を備えた安心の環境」といったわかりやすいメッセージを打ち出すことで、求職者に対して明確なイメージを提供できます。 次に、魅力的な職場環境をアピールするため、以下のような施策を前面に出します。 ・従業員の声を活用:現職の職員の経験や働きやすさを紹介することで、リアルな職場の雰囲気を伝えます。 ・キャリアパスの明示:職員の成長機会やキャリアアップのサポート体制を強調し、長期的なキャリア展望を示します。 ・福利厚生の充実:競争力のある給与体系や福利厚生制度を公開し、職員にとって魅力的な職場であることをアピールします。 さらに、オンラインプレゼンスの強化も重要です。WEBサイトやSNSを活用して、施設の日常風景やイベント、職員のインタビューなどを積極的に発信することで、潜在的な求職者に対して施設の魅力を効果的に伝えることができます。また、求人ページでは、ブランドメッセージと一致するようなビジュアルやコンテンツを用いることで、統一感のある印象を与えることができます。 加えて、ブランドストーリーの構築は求職者の共感を呼び、応募意欲を高めます。施設設立の背景やミッション、これまでの成功事例などをストーリーテリングを用いて伝えることで、求職者の共感を得ることが大切です。 これらの戦略を組み合わせて実施することで、貴施設のブランド力を高め、優秀な人材の採用につなげることができます。一貫性のあるメッセージと魅力的なコンテンツを通じて、貴施設が求職者にとって理想的な職場であることを効果的に伝えましょう。

職員の定着率向上に寄与する取り組み

職員の定着率を向上させるためには、ポジティブなブランドイメージが欠かせません。施設のブランドが明確で魅力的であることで、従業員は自分が誇りを持って働ける環境と感じ、長期的な勤務意欲が高まります。 そのため企業の価値観やビジョンを明確に伝えることで、職員が共感しやすくなり、組織へのエンゲージメントが強化されます。また、良好なブランドイメージは採用時にも有利に働き、優秀な人材の確保にもつながるため、職員の定着率が向上し、質の高いサービス提供が実現します。

働きがいのある職場環境の構築

働きがいのある職場環境を構築するためには、ブランド価値の明確化とその浸透が不可欠です。ブランドが掲げる理念やビジョンを職場全体に共有し、従業員一人ひとりがその価値を理解し共感することで、働く意欲や責任感が高まります。 さらに、ブランド価値が従業員の満足度やエンゲージメントに直結するため、職場環境の改善や従業員の声を反映した取り組みが重要です。例えば、定期的なフィードバックやキャリアパスの提供、柔軟な働き方の導入など、従業員が自身の成長を実感できる環境を整えることで、長期的な定着率の向上が期待できます。 また、ブランドの一貫性を保ちながら、従業員同士のコミュニケーション促進やチームビルディング活動を通じて、職場の連帯感を高めることも効果的です。これにより、従業員は自社のブランドを誇りに思い、積極的にブランド向上に貢献する意識が醸成されます。

地域社会との信頼関係強化

高齢者施設が地域社会との信頼関係を強化することは、施設のブランドイメージを向上させ、地域住民からの支持を得るために極めて重要です。地域コミュニティへの積極的な参加や、地元企業・団体とのパートナーシップを通じて、施設の存在感と信頼性を高めるブランディング戦略を展開することが求められます。本セクションでは、具体的なコミュニティ参加の方法や、効果的なパートナーシップ構築のアプローチについて解説します。

地域住民との交流イベントの開催

地域住民との交流イベントを開催することは、高齢者施設の地域での存在感を高める効果的な手段です。これらのイベントを通じて、施設は地域社会との信頼関係を築き、ブランドイメージを向上させることができます。 効果的な交流イベントを開催するための方法として、以下のポイントが挙げられます。 ・イベントの目的設定:地域住民との交流を通じて、施設の魅力を伝えることや信頼関係を構築することを明確にします。 ・多様なイベントの企画:講演会、ワークショップ、健康相談会、地域の祭りへの参加など、さまざまな形式のイベントを企画し、地域住民の関心を引きます。 ・地域資源の活用:地元のアーティストや専門家を招いたり、地域の特産品を取り入れることで、地域との繋がりを強化します。 ・広報活動の強化:施設のウェブサイトやSNS、地元の新聞、チラシなどを活用して、イベントの情報を広く周知します。 ・参加者のフィードバック収集:イベント後にアンケートを実施し、参加者の声を反映させることで、次回以降の改善につなげます。 これらの交流イベントは、ただ単に地域住民との接点を増やすだけでなく、施設のブランドイメージの向上にも寄与します。例えば、地域の祭りに積極的に参加することで、施設が地域社会の一員として認識され、信頼感が醸成されます。また、健康相談会を開催することで、施設が提供するサービスの質をアピールし、入居希望者やその家族に対して安心感を与えることができます。 さらに、交流イベントを通じて得られた地域からのフィードバックは、サービスの改善や新たなニーズの発見につながり、施設運営の質を高めるための貴重な情報源となります。これにより、施設は地域のニーズに即したサービスを提供し続けることができ、入居率の向上にも繋がります。 地域住民との交流イベントの開催は、高齢者施設のブランディング戦略において欠かせない要素です。地域社会との強固な関係を築くことで、施設の信頼性と魅力を高め、持続可能な経営基盤を築くことが可能となります。

地域のニーズを反映したサービス提供

地域のニーズを反映したサービス提供は、高齢者施設のブランド価値を高め、地域社会における信頼を築くための重要な戦略です。各地域には独自の人口構成や文化的背景が存在し、そのニーズを的確に把握することで、利用者にとって魅力的かつ必要とされるサービスが提供できるようになります。 地域ニーズをサービスへ反映させる方法として、地域住民や利用者の声を積極的に収集するアンケート調査やヒアリングを実施し、その結果を基にサービス内容をカスタマイズすることが挙げられます。例えば、地域特有の食文化を取り入れた食事メニューの提供や、地元の行事と連携したイベントの開催など、地域密着型の取り組みを行うことで、利用者やその家族からの信頼と満足度を高めることが期待できます。 さらに、地域の医療機関やケアマネジャーとの連携を強化することで、包括的なケアを提供し、施設の役割を地域の健康維持に寄与するものとして位置付けることが重要です。これにより、施設のブランドイメージが向上し、地域社会から選ばれる高齢者施設としての地位を確立することができます。

地域密着型のマーケティング戦略

地域密着型のマーケティング戦略は、高齢者施設のブランドエンゲージメントや認知度を大幅に向上させる鍵となります。地域の特性やニーズを深く理解し、それに基づいたマーケティング活動を展開することで、施設は地域住民との信頼関係を築きやすくなります。具体的には、地域イベントへの積極的な参加やスポンサーシップを通じて、施設の存在感を高めることが重要です。 さらに、地元の企業や医療機関とのパートナーシップを形成することで、相互の支援関係を構築し、地域内での評判を向上させることが可能です。これにより、施設は地域社会の一部として認識され、信頼される存在となります。 SNSやウェブサイトを活用した情報発信も効果的です。地域に関連するニュースやイベント情報を共有することで、地域住民とのエンゲージメントを強化し、施設のブランドイメージを向上させます。例えば、地元の祭りや健康セミナーの情報を発信することで、地域とのつながりを深めることができます。 また、地域住民向けに特化したプロモーションキャンペーンや限定サービスを提供することで、地域に根ざしたサービス提供者としての地位を確立することができます。これにより、地域住民からの信頼と支持を得やすくなり、入居者の増加にも繋がります。 口コミや紹介も地域密着型マーケティングの重要な要素です。地域内での口コミを促進するために、入居者やその家族に対して満足度の高いサービスを提供し、自然な形での紹介を促すことが大切です。満足した利用者は、友人や家族に施設を推薦する可能性が高く、これが新たな入居者の獲得につながります。 地域社会への貢献活動を通じて、施設の社会的責任を果たすこともブランド強化に寄与します。ボランティア活動や地域清掃活動への参加など、地域の発展に貢献する姿勢を示すことで、施設のブランドイメージがさらに向上し、地域住民からの信頼が深まります。

まとめ:成功するブランディングのポイント

![病院・介護施設のホームページ制作|医療・介護業界をブランディング&デザインするBranDock[ブランドック]](https://brandock.jp/images/homepage/main.jpg)

高齢者施設における成功するブランディングのポイントは、明確なブランドコンセプトの策定、一貫性のある情報発信と継続的な活動、そして利用者、職員、地域住民との信頼関係の構築に集約されます。 まず、明確なブランドコンセプトを策定することで、施設の独自性と強みを効果的に伝える基盤が整います。次に、情報発信の一貫性を保つことで、外部への信頼感を醸成し、継続的なブランディング活動を通じてブランドの認知度と信頼性を高めます。 利用者、職員、地域住民との信頼関係を構築することが、施設全体のブランド価値を高め、入居率向上に繋がります。これらの要点を総合的に実践することで、高齢者施設のブランディングは成功へと導かれるでしょう。

明確なブランドコンセプトの策定

ブランドコンセプトは、施設の核となる価値観や使命を明確に定義し、すべてのブランディング活動の基盤となります。明確なブランドコンセプトを策定することは、施設の特徴や強みを効果的にアピールするために欠くことのできない作業であり、利用者やその家族に対する信頼性を高め、競合他社との差別化につながります。 また、ブランドコンセプトが明確であることで、従業員にも一貫したサービス提供の指針が共有され、質の高いケアの維持につながります。これにより、施設全体のブランドイメージが統一され、安定した入居者獲得や従業員の長期定着に寄与します。明確なブランドコンセプトは、競争の激しい介護業界において、施設の信頼性と魅力を高める重要な要素となります。

一貫性のある情報発信と継続的な活動

一貫性のある情報発信と継続的なブランディング活動は、ブランドの強さを維持し、信頼を築くために不可欠です。これにより、施設のメッセージが常に統一され、ターゲットオーディエンスに対して一貫したイメージを提供し続けることが可能となります。

利用者、職員、地域住民との信頼関係構築

高齢者施設において、利用者、職員、地域住民との信頼関係を構築することは、施設全体のブランド力を高める上で非常に重要です。利用者やそのご家族が安心してサービスを利用できる環境を提供することで、施設の信頼性が向上し、入居率の向上につながります。また、職員との信頼関係を築くことで、従業員の満足度や定着率が向上し、質の高いサービス提供が可能となります。さらに、地域住民との信頼関係を強化することで、施設の存在が地域社会に根付き、紹介や支援が増えることでブランドイメージが一層強化されます。これらの信頼関係は、施設の長期的な成功と持続可能な運営を支える基盤となります。