介護施設におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)は、業務プロセスの効率化とサービス品質の向上を目的とした取り組みです。現代の介護業界は、高齢化社会の進展や人材不足といった課題に直面しており、これらの課題に対応するためにDXの導入が急務となっています。 本記事では、「介護施設DX成功の鍵」として、業務効率化とサービス品質向上を両立させるための5つの戦略を、事例を交えて解説します。DX推進に向けたアイデアと、実践的なヒントを見つけていただけたら幸いです。

「介護DX」とは、デジタル技術を活用して介護業務のプロセスを変革し、業務効率化やサービス品質の向上を目指す取り組みです。具体例としては、ICTシステムや見守りセンサー、介護記録の電子化などの導入で、介護現場を支援しより質の高いケアを提供することなどが挙げられます。 現在日本は高齢化が急速に進展しており、介護サービスの需要が大幅に増加しています。それと平行して、技術の進展により、デジタルツールを活用した効率的な介護サービスの提供が可能となりました。こうした背景から、介護施設におけるDXの導入は、質の高いケアを提供しつつ人手不足の問題を解消するための必然とも考えられます。 介護現場では人材不足や業務負担の増加、ケアの質の維持・向上といった課題が顕在化しています。DXの導入は介護職員の負担軽減や効率的な業務運営を実現し、利用者に対するサービスの質を向上させるための効果的な手段となり、介護施設全体の運営効率とサービス品質の向上に大きく貢献することが期待されています。

介護DXとはデジタル技術を駆使して、介護業務の効率化やサービスの品質向上を企図する試みを意味します。よく見られる事例としては、ICTシステムや見守りセンサー、電子介護記録システムなどの導入が挙げられます。 介護DXの主な目的は以下の通りです。 ・業務効率化: デジタルツールの導入により、日常業務の自動化や情報の一元管理を実現し、スタッフの負担を軽減します。 ・サービス品質向上: データ分析やAIの活用により、個々の利用者に最適なケアプランを作成し、よりきめ細やかなサービスを提供します。 ・人材不足の解消: 業務の効率化により、限られた人材でより多くの業務をこなすことが可能になり、人手不足の問題を緩和します。 DXが介護現場にもたらすメリットとして、業務プロセスの最適化や情報共有の迅速化が挙げられます。例えば、電子介護記録の導入により、情報の検索や共有が容易になり、スタッフ間の連携がスムーズになります。また、見守りセンサーの活用により、利用者の安全をリアルタイムで監視でき、迅速な対応が可能になります。これらの取り組みは、介護サービスの質を高めるだけでなく、スタッフの働きやすさにも寄与し、離職率の低下にも繋がります。

日本は急速な高齢化社会に突入しており、2024年10月時点で、総人口に占める65歳以上の高齢者の割合は29.3%に達しています。政府の予測によれば、2040年にはこの割合が35%を超え、85歳以上の超高齢者も大幅に増加する見込みです(出典:厚生労働省「『2 0 4 0年に向けたサービス提供体制等のあり方』現状と課題・論点について」2025年1月9日)。このような高齢化の進展は、介護サービスの需要を飛躍的に高め、介護サービスの供給ひっ迫などが課題となっています。 高齢者人口の増加は介護サービスの需要を押し上げています。厚生労働省によると、在宅サービス利用者・施設サービス利用者共に2040年にピークを迎えると予測されています。特に認知症ケアやリハビリテーションサービスの需要が顕著に増加しており、これに対応するための人材や資源が不足しています。さらに、地域ごとの高齢者分布の偏りも介護サービスの提供に影響を与えており、都市部と地方でのサービス格差が懸念されています。 高齢化に伴い、介護ニーズも多様化しています。従来の身体介護に加え、認知症ケア、終末期ケア、リハビリテーション、在宅介護など、多岐にわたるサービスが求められるようになっています。この多様化するニーズに対応するために、デジタルトランスフォーメーション(DX)が決め手となります。DXによって、介護記録の電子化や遠隔ケアシステムの構築、データ分析による個別化されたケアプランの作成など、介護サービスの質と効率を大幅に向上させ、限られた人材資源を有効活用し、質の高い介護サービスを持続的に提供する土台を整えることが期待できます。 DXに関しては、以下のような活用シーンが考えられます。 ・電子介護記録の導入:介護記録をデジタル化することで、情報の共有や管理が効率化され、ケアの質が向上します。 ・リモートケアシステムの整備:遠隔地からのケア提供が可能となり、利用者の利便性が高まります。 ・データ分析による個別化ケア:ビッグデータやAIを活用して、個々の利用者に最適なケアプランを作成することが可能です。 こうした試みを通じて、介護サービスの需要増加にも対応できる質の高いケアの持続的な提供が、多くの事業所でスタートしています。

現在、介護業界では深刻な人材不足が続いています。少子高齢化の進展に伴い、介護サービスの需要が増加する一方で、介護職に従事する人材の確保が困難となっています。この人材不足は、介護施設の日常業務において大きな負担となり、サービスの質や運営効率にダメージを与えています。 人材が不足することで、介護サービスの品質低下や業務が阻害されるリスクが高まります。例えば、職員一人ひとりの負担が増加し、利用者への対応が行き届かなくなる可能性がそれに該当します。また、運営コストの増加や職員の離職率の上昇など、施設全体の持続可能性にも暗雲が立ち込めることになります。 こうした課題に対して、デジタルツールやシステムの導入が有効な解決策として注目されています。電子介護記録システムや業務管理ソフトウェア、介護ロボットの活用などのDXによって業務の自動化や効率化を図ることで、限られた人材資源を最大限に活用することが可能です。このようにDXには、人材不足を補い、サービスの質を維持・向上させることが期待されています。

介護施設でのDXを成功に導くためには、戦略的なアプローチが大切です。本記事で紹介する戦略は、現状分析と課題の優先順位付け、適切なICTシステムの選定、職員教育とITスキル向上、効果測定と改善サイクルの構築、および補助金活用とコスト管理の5つを含んでおり、これらを実践することで業務の効率化とサービスの品質向上を同時に成し遂げることが可能です。各戦略について事例を挙げながら解説し、実際の介護現場での応用方法について取り上げます。

現状分析と課題の優先順位付けは、介護施設におけるDX推進の出発点となる重要なステップです。施設内の業務プロセスや使用中のシステムを詳細に振り返ることで、現状の課題を明確に把握することができます。 効果的な現状分析と、課題の優先順位付けの方法を紹介します。 【業務プロセスとシステムの分析方法】 現状の業務プロセスを理解するために、ヒアリングや観察、データ分析を実施します。手法としては、業務フローのマッピングやITシステムの使用状況調査があります。こうして非効率な部分や改善が必要な領域を特定します。 【主要な課題の洗い出しと優先順位付け】 次に、洗い出された課題を重要性や緊急性に基づいて評価し、優先順位を付けます。例えば、人手不足が深刻な課題であれば、最優先で対応策を講じる必要があります。一方、長期的に改善が可能な課題には、年度単位で計画を割り振るなどして、段階的に対処します。 【課題解決に向けたアプローチとツール】 優先順位が高い課題に対しては、解決策や活用可能なツールを提案します。例えば、業務の自動化にはRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)ツールを導入することで、作業効率を大幅に向上させることができます。また、データ分析ツールを用いて業務改善の効果を定量的に評価することも重要です。 これらのステップを踏むことで、介護施設は効率的かつ効果的にDXを推進し、業務の質とサービスの向上を実現するための土台とすることができます。

介護施設におけるDX推進のためには、適切なICTシステムの選定が不可欠です。ICTシステムには、介護記録の電子化を支援するツール、利用者の健康状態をリアルタイムでモニタリングするセンサーシステム、さらにはスタッフ間のコミュニケーションを円滑にするプラットフォームなど、さまざまな種類があります。各システムはそれぞれ異なる機能と特徴を持っており、施設のニーズに最適なものを選ぶことが重要です。 システムを選定する際には、コスト、使いやすさ、および導入実績などの要素を慎重に考慮する必要があります。まず、コスト面では、初期導入費用だけでなく、運用・保守にかかる継続的な費用も評価対象となります。次に、使いやすさに関しては、職員がストレスなく利用できるユーザーインターフェースを持つシステムを選ぶことで、導入後の利用率を高めることができます。さらに、導入実績の多いシステムは、信頼性やサポート体制が整っている場合が多く、安心して運用を開始できます。 複数のシステムを比較検討する際には、機能性や拡張性、カスタマイズの柔軟性などの評価基準を設けることが重要です。たとえば、システムが提供する機能が施設の業務プロセスにどれだけ適合するか、将来的な拡張やアップデートが可能か、また特定のニーズに合わせてカスタマイズできる柔軟性があるかなどをチェックします。さらに、実際に導入を検討している施設のニーズに合致しているか、現場の意見を反映させることも重要です。これらのポイントを総合的に評価することで、最適なICTシステムを選定することができるでしょう。

介護施設における職員教育とITスキル向上は、DXの成功に欠かすことのできない要素です。職員が新しいデジタルツールやシステムを効果的に活用することで、はじめて業務の効率化やサービスの品質が向上するからです。 職員教育は、介護DXの実践におけるファーストステップです。新しい技術やシステムが導入される際には、職員がそれらを理解し、日常業務に適用できなければ意味がありません。習得すべき内容には、電子化された介護記録システムの使用方法や、見守りセンサーのデータ解析方法などが含まれます。 さらに、ITスキルの向上は、業務効率化やサービス品質の向上そのものと言えます。例えば、介護記録の電子化により、情報の共有や検索が迅速に行えるようになり、生産性が大幅に上がります。また、データ分析のスキルを持つ職員を輩出することで、利用者ごとにパーソナライズされた介護計画の作成がスピードアップし、当該サービスの提供対象を拡大できます。 効果的な教育プログラムやトレーニング方法を導入することも重要です。実践的な方法をいくつか列挙します。 ・研修セッション: 新しいシステムや技術が導入される際に、職員全員を対象とした研修を実施し、最新の技術動向に対応した知識を付与します。 ・ハンズオンワークショップ: 実際にデジタルツールを操作しながら学ぶことで、職員が実務に即したスキルを効率的に習得できます。 ・オンライン学習プラットフォームの活用: 時間や場所に縛られずに学習できるオンラインコースやウェビナーを提供し、職員のスキルアップをサポートします。 ・メンター制度の導入: ITに精通した職員が他の職員をサポートするメンター制度を導入し、困ったときに相談できる環境を整えます。 ・継続的なフィードバックと評価: 教育プログラムの効果を評価し、フィードバックを基に改善を図ることで常に最適な教育内容を維持します。 これらの教育プログラムを通じて、職員のITスキルが向上し、介護DXの導入がスムーズに進むことで、施設全体の業務効率化とサービス品質の向上が実現します。職員教育の充実は、介護施設の競争力を高めるための原動力となるでしょう。

DX施策導入後の効果測定と改善サイクルの繰り返しは、介護施設におけるDXの成功確率を高めます。効果測定を通じて導入した施策の成果を定量的に把握し、その結果を基に施策の見直しと改善を図ることで、施策の課題が是正され実効性が飛躍的に高まります。 DX後の効果測定にあたっては、KPI(主要業績評価指標)の設定が必須です。例えば、業務処理時間の削減率、利用者満足度の改善率、職員の離職率などが挙げられます。これらの指標を施策実施前後で比較することで、DXの効果を測定することができます。 効果測定結果を基にしたPDCAサイクルは、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)の4つのステップから成り立ち、継続的な改善を促す手法です。このサイクルを回すことで、DX施策の効果を定期的に評価し、その都度改善策を講じるのがマネジメントの基本です。 継続的な改善活動を促すためには、定期的なミーティングを設けて効果測定の結果を共有し、課題を洗い出します。課題に対する改善策を論議・策定し、実行段階ではプロジェクト管理ツールを活用して進捗を管理します。データ分析ツールを用いて詳細なデータに基づく意思決定を行うことも効果的です。これらのステップとツールを組み合わせることで、データドリブンな改善活動が促進され、DXの試みがより一層効果を発揮するでしょう。

介護DXには多額の費用がかかることが多いため、補助金や助成金の活用も検討しましょう。例えば、厚生労働省が提供する「介護DX支援補助金」や地域自治体が実施する各種助成金があります。これらの補助金を申請するには、まず対象となる事業内容や要件を確認し、必要な書類を整備して所定の申請窓口に提出します。申請手続きは煩雑な場合もあるため、専門家の支援を受けることが推奨されます。 補助金を効果的に活用するためには、事前に詳細な計画を立て、補助金の対象となる項目を明確に把握することが重要です。また、複数の補助金を組み合わせた資金調達や、申請期限を遵守することもポイントとなります。他施設の補助金活用事例を参考にすることで、見落としていた制度や申請のコツを知ることも有意義です。 DXに伴うコスト管理は、プロジェクトの成否を左右します。従って予算を丁寧に設定し、各項目の費用を綿密に見積もることが求められます。定期的なコストレビューを行い、予算内での運営を徹底することも重要です。また、予期せぬコスト増加に備えて、一定の予備費を確保することも推奨されます。確実なコスト管理により、資金の有効活用とコストパフォーマンスの向上を図りましょう。

介護施設におけるDXは、業務効率化やサービス品質の向上に向けた切り札として、多くの施設で試みられています。実際にDXで成果を上げている介護施設の事例を紹介します。 事例1:電子介護記録システムの導入により、介護記録の入力作業が大幅に効率化され、記録業務にかかる時間が30%削減された。 事例2:IoTセンサーを活用した見守りシステムを導入し、夜間の転倒事故が25%減少した。 事例3:AIを活用したケアプラン作成ツールを導入し、利用者一人ひとりの健康データや生活習慣の分析に基づく最適なケアプランを提供した結果、利用者の健康状態が改善し、職員の負担も軽減された。 事例4:リモートケアシステムを導入し、遠方に住む家族とのコミュニケーションや施設外からのサポートを開始したことにより、利用者の満足度が向上した。 これらの事例は、介護施設におけるDXが業務の効率化やサービスの質向上に貢献したケースを示しています。各施設がそれぞれのニーズに合わせたソリューションを選定し効果的に活用すれば、DXにはまだまだ大きな可能性が秘められています。

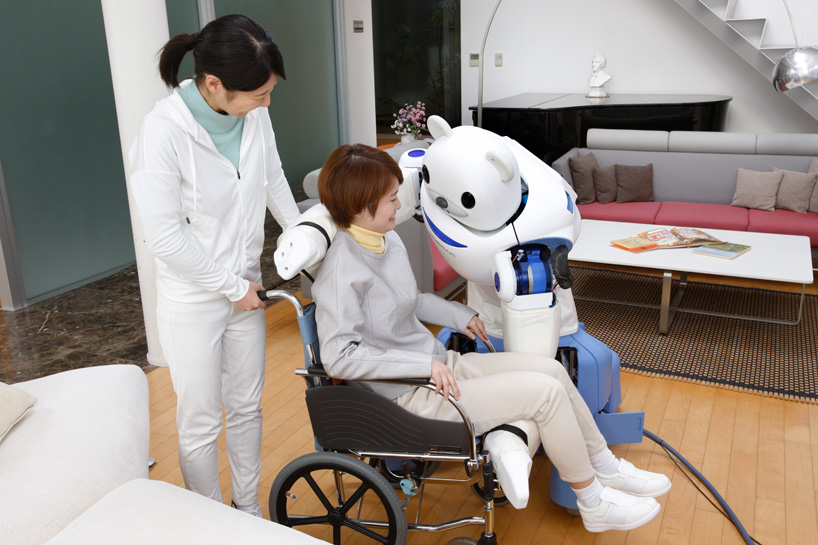

介護ロボットを導入したある施設では、DXによって大きな効果が得られました。このロボットは、入浴介助や移動支援、食事の配膳など、さまざまな介護業務の自動化で、介護スタッフの負担を大幅に軽減します。 介護ロボットが自動で入浴介助を行うことで、スタッフは他の重要な業務に集中できるようになり、全体的な業務効率が約40%向上しました。ロボットによるブレのないサービスは利用者の満足度も高く、施設の評判が高まりました。 導入に際しては、スタッフのロボットの操作方法習得や初期導入コストが課題となりましたが、導入研修の実施と補助金の活用により、これらの課題を乗り越えることができました。

見守りセンサーは、利用者の安全を確保するために設置されるデジタルデバイスであり、様々な機能と種類があります。例えば、転倒検知センサーは、利用者が転倒した際にリアルタイムで通知を発報し、迅速な駆けつけを促します。また、動態センサーは利用者の動きをモニタリングし、異常な行動パターンを検出することで、事故や健康上の問題を未然に防ぐ役割を果たします。さらに、環境センサーは室内の温度や湿度を監視し、快適な生活環境を維持するために使用されます。 センサーの導入により、施設内の安全が向上した事例が多数報告されています。例えば、ある介護施設では転倒検知センサーの導入後、夜間の転倒事故が30%減少し、迅速な駆けつけにより重傷者が減少しました。また、動態センサーを活用することで、認知症の利用者の見落としがちな行動変化を早期に察知し、適切なケアを提供することが可能となりました。 見守りセンサーを導入する際には、いくつかのポイントや注意点があります。たとえばプライバシーの保護を確保するために、センサーの設置場所やデータの管理方法を慎重に検討する必要があります。また、センサーの 設置コストと運用コストを事前に評価し、予算に応じた最適なシステムを選定することが重要です。さらに、導入後の効果を測定するために、データ分析とフィードバックの仕組みを構築し、導入効果を可視化することも忘れてはなりません。

介護記録の電子化は、迅速な情報共有やデータの一元管理によって、介護施設内外でのコミュニケーションを大幅に強化します。たとえば、利用者の状態やケアプランの変更がリアルタイムで共有され、全てのスタッフが最新の情報に基づいて対応することができ、ケア品質の向上やミスの防止につながります。 電子化を実現するためには、専用のICTシステムやクラウドベースのプラットフォームを導入することが一般的です。例えば、介護記録をデジタル化するソフトウェアやモバイルデバイスを活用すれば、現場での入力や共有をスムーズに行うことができます。ただしこれらのシステムはセキュリティ対策が施されており、個人情報の保護も確保されていることが大前提です。 ある介護施設では電子化システム導入後、迅速な情報共有により、利用者の転倒事故が30%減少しました。また、データの一元管理により、スタッフ間の連携が強化され、業務効率が向上しました。

介護DXは、介護業界にさまざまな影響を与えています。DXが介護業務にもたらす主なメリットと課題について見てみましょう。 メリットとしては、業務効率化、サービス品質の向上、離職率の低下などが挙げられます。 一方、課題としては、ITスキル不足、導入コストの高さ、システムの互換性などが挙げられます。これらの課題に対処することが、DXを成功させるためには不可欠です。

介護施設におけるDXは、業務の効率化と職員の負担軽減を同時に実現するための重要な鍵となります。一例として、電子カルテシステムや自動化されたスケジューリングツールの導入は、日常業務の迅速化と正確性をもたらします。 電子カルテの導入により、紙ベースの記録管理から解放され、情報の共有や更新がリアルタイムで行えるようになります。データ検索や記録の修正にかかる時間が大幅に短縮され、職員はより多くの時間を利用者へのケアに充てることが可能となります。また、自動化されたスケジューリングツールは、シフト管理や業務割り当てを効率的に行うことができ、人的ミスの防止にも寄与します。 これらの効率化により、職員の業務負担が軽減され、長時間労働やストレスの軽減につながります。ある施設では、電子カルテ導入後に職員から「記録作業の時間が大幅に減り、利用者とのコミュニケーションに時間を割けるようになった」という声が寄せられています。さらに、自動化ツールの活用により、夜勤の負担も軽減され、職員のワークライフバランスの向上が実現されています。 これらの取り組みは、単に業務を効率化するだけでなく、職員一人ひとりの働きやすさを向上させることで、施設全体の質の高いサービス提供を支えています。

DXは、介護サービスの品質向上に大きく貢献します。例えば、電子記録システムの導入により、介護職員は迅速かつ正確に利用者の情報を共有できるようになり、ケアプランの精度が向上します。また、AIを活用したデータ分析により、利用者一人ひとりに最適化されたケアが提供可能となります。そのため利用者満足度が飛躍的に向上し、施設全体の評価や競争力にも良い影響を与えます。 ある介護施設では見守りセンサーと連携したモニタリングシステムを導入し、利用者の安全管理レベルが格段に向上しました。このシステムにより、転倒や急変時に迅速な対応が可能となり、利用者およびその家族から高い評価を受けています。さらに、サービス品質の向上が口コミや紹介を通じて新たな利用者の獲得につながりました。このようにDXを活用したサービスの品質向上は、介護施設の信頼性と市場でのポジションを確固たるものにする効果もあります。

介護施設におけるITスキル不足は、DXの推進において大きな障害です。多くの施設では、最新のICTツールやシステムを効果的に活用できる人材が不足しており、これが業務効率化やサービス品質向上の妨げとなっています。特に高齢の職員にとって、新しい技術の習得は大きな負担となるため、継続的な教育とサポートが必要不可欠です。 さらに、DXに伴う初期コストや運用コストは、多くの介護施設にとって大きな財政的負担となっています。システムの導入費用やハードウェアの更新費用など、初期投資が高額であることがハードルとなり、導入を躊躇する施設も少なくありません。これらのコストは、施設の規模や導入する技術の種類によっても大きく異なるため、計画的な予算編成が求められます。 こうした課題を克服するために、補助金や研修プログラムなどの支援策を積極的に活用しましょう。政府や地方自治体が提供する補助金を利用することで、初期投資の負担を軽減することが可能です。また、職員向けの研修プログラムを導入し、ITスキルの向上を図ることで、DXが推進できる環境を作り出すことができます。さらに、外部の専門家やコンサルタントと連携することで、効果的なシステム導入と運用が実現できるでしょう。

DXの推進は、短期的な効率化やコスト削減を目的とするだけでなく、長期的なビジョンに基づいて計画的に進めることが極めて重要です。特に、高齢化が進む日本においては、今後数十年にわたって安定的かつ質の高い介護サービスの提供が求められます。このため、DX推進は一過性の取り組みではなく、持続可能な成長とサービス向上を目指す長期戦略として位置付けられる必要があります。 長期的な視点でのDX推進を実現するためには、戦略的な計画立案と持続可能なDX戦略の構築が欠かせません。介護施設の現状分析を行い、将来のニーズや技術の進展を見据えた柔軟な計画を策定することで、変化する環境や利用者のニーズに迅速に対応し、競争力を維持・強化することが可能となります。 さらに、継続的な改善と適応は、DXの成功において不可欠な要素です。導入したデジタルツールやシステムの効果を評価し、フィードバックを基に改善を繰り返すことで、長期的な成果を確実なものとします。例えば、PDCAサイクルによって、計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Act)を繰り返し、組織全体の運営効率とサービス品質の向上を図ることなどが有効です。 また、持続可能なDX推進には、戦略的思考と組織全体のコミットメントが必要です。トップマネジメントから現場スタッフまで、全員がDXの目的と重要性を理解し、一貫した取り組みを行うことで、変革の成功率を高めることができます。そして介護施設は長期的な成長と、利用者に対する質の高いサービス提供を両立させることが可能となります。

介護DXを推進するためには、初期段階から実装、運用までのステップを踏むことが重要です。本セクションでは、計画的かつ体系的に介護DXを導入するための手順を紹介します。各ステップでのポイントや注意点、さらには実際の成功事例を通じて、実践的なアプローチを明らかにします。

介護施設におけるDX化推進チームの設置は、デジタル技術の効果的な導入と活用を実現するための重要なステップです。このチームは、DX推進の中心となる役割を担い、施設全体のデジタル化を成功に導く鍵となります。 チームの構成には、IT専門知識を持つスタッフだけでなく、現場の業務に精通した介護職員も含まれることが推奨されます。技術的な視点と実務的な観点をバランスよく取り入れつつ、コミュニケーション能力や問題解決能力を持つメンバーを選定することで、効果的なプロジェクト推進が期待できます。 チームの運営においては、明確な目標設定と定期的な進捗確認が不可欠です。さらに、教育やトレーニングを通じて、チームメンバーのスキル向上を図ることが成功のポイントとなります。これらの要素を踏まえた運営方法を確立することで、DX推進チームは施設内でのDXを着実に進めることができるでしょう。

厚生労働省は、介護施設におけるDXを推進するためのガイドラインを提供しています。このガイドラインは、介護記録の電子化やICTシステムの導入など、業務効率化とサービス品質向上を実現するための指針を示しています。https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-ict.html 介護施設では、このガイドラインを活用して現状の業務プロセスを見直し、適切なデジタルツールを選定・導入することが重要です。例えば、電子介護記録システムの導入に際しては、厚生労働省の推奨する標準プロトコルに従い、スタッフへのトレーニングを実施することで、スムーズな移行を図ることができます。 ガイドラインに沿ったDX推進は、補助金の活用や公的支援の利用においても有利に働きます。導入コストの軽減や効果的なシステム運用によって、介護サービスの品質向上やスタッフの業務負担軽減といった成果が期待されます。

介護施設間の情報共有は、サービスの質向上や業務の効率化において極めて重要です。事業所間での適切な情報基盤を整備することで、利用者に対するケアの一貫性が保たれ、迅速な対応が可能となります。 効果的な情報基盤の構築には、ネットワークシステムやデータ共有プラットフォームの導入が不可欠です。こうした仕組みによって、各施設が持つデータをリアルタイムで共有し、必要な情報に即座にアクセスできる環境を整えることができます。一般的には、クラウドベースのシステムを活用し、セキュリティを確保しながら情報の一元管理を実現します。 情報基盤を整備することで、事業所間の連携が強化され、ケアプランの統一や緊急時の迅速な対応により利用者の安全性が高まり、介護サービスの質が向上するだけでなく、スタッフ間のコミュニケーションも円滑になります。その結果、介護現場全体の運営効率が向上し、持続可能なサービス提供体制の構築に寄与します。

ICT化を成功させるためには、職員の理解と協力が不可欠です。介護現場において新しい技術やシステムを導入する際、職員一人ひとりがその必要性とメリットを認識し、積極的に関与することが求められます。職員がICT化の意義を理解し、自らの業務にどのように活かせるかを見極めることで、スムーズなICT導入と定着が可能となります。 職員の意識改革を促す施策として、まずは研修プログラムの実施が挙げられます。最新のICTツールの使い方やその活用方法を体系的に学ぶ機会を提供することで、職員のスキル向上を図ります。また、ワークショップや勉強会を通じて、職員同士の知識共有や意見交換を促進し、チーム全体での理解を深めることも重要です。さらに、ICT化への積極的な取り組みを評価するインセンティブ制度を導入することで、職員のモチベーションを高めることができます。 意識改革がもたらすポジティブな変化として、業務効率の向上やサービス品質の改善が挙げられます。例えば、電子介護記録システムの導入により、情報の一元管理が実現し、職員間の連携が強化されます。ある施設では電子記録システムによって業務負担が軽減され、離職率の低下にもつながっています。また、リモートケアシステムの導入は、利用者家族との連携を強化し、利用者満足度の向上にも貢献します。このようなDXを通じて、介護施設全体の働き方やサービス提供のあり方が根本的に改善されることが期待されます。

介護業界では、急速な高齢化社会の進展とともに、DXがますます重要視されています。DXは、介護サービスの質と効率を大幅に向上させる可能性を秘めており、業界全体の持続可能性を支える鍵となりつつあります。 本節では、現在の介護業界におけるDXのトレンドや進展状況を概観し、今後予想される技術革新や市場の変化が介護業界にもたらす影響を探ります。また、DX化が介護業界の未来において開く新たな可能性や直面する課題について解説します。

2040年に向けた介護サービスの進化は、急速に進む高齢化社会に対応するために不可欠です。現在、日本では高齢者人口が増加し続けており、2040年までにはその割合がさらに高まると予測されています。この人口動態の変化に伴い、介護サービスのニーズも多様化し、より専門的かつ個別化されたケアが求められるようになります。高齢者一人ひとりの健康状態や生活環境に合わせたサービス提供が必要となり、従来の画一的な介護から脱却することが重要です。 テクノロジーの進化、特に人工知能(AI)、インターネット・オブ・シングス(IoT)、およびビッグデータの活用は、介護サービスの質と効率を大幅に向上させる可能性を秘めています。AIを用いた予測分析により、介護が必要となるタイミングや個々の健康リスクを事前に察知することが可能となり、予防的なケアの提供が実現します。IoTデバイスは、利用者のバイタルサインや行動パターンをリアルタイムでモニタリングし、介護スタッフへの迅速なフィードバックを可能にします。また、ビッグデータの分析により、介護サービスの効果や利用者の満足度を継続的に評価・改善することができます。 未来の介護サービスは、これらの先端技術を基盤に据え、持続可能で柔軟なサービス提供体制を構築することを目指します。例としてリモートケアシステムの導入による医療と介護の連携強化や、パーソナライズされた介護プランの策定を支援するデータ駆動型の管理システムの開発が考えられます。また、介護職員の労働環境を改善し、離職率を低減させるための自動化ツールやサポートシステムの導入も重要です。これらの取り組みにより、介護サービスはより質の高いものとなり、高齢者が安心して暮らせる社会の実現に寄与するでしょう。

DXは、介護事業者の競争力向上において不可欠な要素となっています。DXによって業務効率化することで、日常業務の負担が軽減し、スタッフの生産性が向上します。また、サービスの差別化により、利用者に対して他施設とは異なる独自の付加価値を提供することができます。さらに、コスト削減を達成することで、経営の安定性を確保することができます。 例えば、東京都内にあるA介護施設では、電子ケア記録システムを導入することで、記録作業にかかる時間を50%削減しました。このシステムにより、スタッフはより多くの時間を利用者ケアに充てることができ、その結果利用者満足度の向上につながりました。この取り組みは口コミや紹介による新規利用者の増加にも寄与し、施設の競争優位性を高める結果となりました。 競争力を向上させるためには、DXの戦略的活用が重要です。まず、自施設の現状を分析し、強みと弱みを明確にすることが必要です。次に、優先順位を付けて導入するシステムやツールを選定し、段階的に実行していくことが効果的です。また、スタッフへの教育やサポートを充実させることで、スムーズなDX推進を図り、競争力強化を目指すことが求められます。

DXにより、利用者に提供されるサービスの質や利便性が大幅に向上します。例えば、電子介護記録システムの導入により、介護プランの迅速な作成や情報共有が可能となり、利用者一人ひとりに合わせてパーソナライズされたケアが実現します。また、IoTデバイスを活用した見守りシステムにより、安心・安全な環境の提供が可能となり、利用者の満足度が向上します。 介護者にとってもDXは労働環境の改善や業務負担の軽減につながります。例えば、ロボットによる物品運搬や自動化された業務プロセスにより、肉体的な負担が軽減され、介護者はより質の高いケアに専念できるようになります。さらに、デジタルツールを用いたスケジュール管理や業務共有により、作業の効率化とコミュニケーションの円滑化が図られ、介護者のストレス軽減にも寄与します。 このように、DXによって利用者と介護者双方に対するメリットが拡大し、双方の満足度向上と施設全体の運営効率の改善が同時に実現されます。利用者の満足度が向上することで施設の評価が高まり、介護者の働きやすい環境が整うことで離職率の低下や人材確保につながります。その結果、介護施設全体のサービス品質と運営効率が向上し、持続可能な介護サービスの提供が可能となります。