介護施設における感染症対策の重要性

介護施設における感染症対策は、施設運営における基本的な対応です。ヒトは高齢になると免疫機能が低下し、感染症にかかりやすくなります。このため、インフルエンザや肺炎などの感染症が発生すると、利用者の健康状態が危険にさらされ、施設全体の運営に深刻な影響を及ぼします。 さらに、感染症の発生は職員の離職や人材確保の難しさにもつながり、利用者の満足度や施設の信頼性にも影響を与えます。最近の新型コロナウイルス感染症やその他の感染症の事例も、感染症対策がいかに施設運営にとって不可欠であるかを示しています。感染症対策を徹底することで利用者の健康リスクを大幅に低減し、施設の安定した運営を維持することにつながります。 こうした理由から、介護施設における感染症対策の強化は、利用者の安全と健康を守るだけでなく、施設の持続的な運営を支えるためにも極めて重要であると言えるでしょう。

高齢者が感染症にかかりやすい理由

高齢者が感染症にかかりやすい理由は、主に免疫機能の低下や特有の健康リスクに起因します。そのため、感染症が他の疾患にも悪影響を及ぼし、全体的な健康リスクが高まることが懸念されます。これらの要因について解説します。

免疫機能の低下とその影響

高齢者になると、免疫機能が全体的に低下するため、感染症に対する抵抗力が弱まります。これは、加齢に伴ってT細胞やB細胞などの免疫細胞の数が減少し、それぞれの機能が低下することが主な原因です。また、免疫応答の速度も遅くなり、新たな抗原に対する適応が困難になるため、感染症に対する防御力が低下します。 免疫力の低下により、高齢者はインフルエンザや肺炎、尿路感染症などの感染症にかかりやすくなります。これらの感染症は、重篤な症状を引き起こすだけでなく、慢性疾患の悪化や入院リスクの増加にもつながります。このため、介護施設では感染症の予防と早期発見が非常に重要です。 さらに、免疫機能の低下は高齢者の日常生活や介護に多大な影響を与えます。感染症の発生は利用者の健康状態を不安定にし、介護スタッフの体力と時間を大きく削ってしまいます。

高齢者特有の感染症リスク

高齢者は免疫機能の低下や基礎疾患の存在により、さまざまな感染症にかかりやすい特性を持っています。特に高齢者に多く見られる感染症とその特徴、リスク要因、健康への影響について説明します。 ・インフルエンザ: 毎年流行するインフルエンザは、高齢者にとって重症化しやすく、肺炎などの合併症を引き起こすリスクが高いです。ワクチン接種が有効な予防策となります。 ・ノロウイルス感染症: 非常に感染力が強く、集団生活を営む施設では迅速な対応が求められます。嘔吐や下痢を引き起こし、脱水症状を招くことがあります。 ・尿路感染症: 尿路に細菌が侵入することで発症しやすく、認知症などの基礎疾患がある高齢者では特に注意が必要です。頻繁な尿検査が予防に役立ちます。 ・肺炎: 高齢者の肺炎の70%以上は誤嚥性肺炎であり、口腔内の細菌の誤嚥が原因となります。口腔ケアの徹底が重要です。 ・結核: 感染すると治療が長期化しやすく、高齢者の免疫力低下が進行を助長します。早期発見と適切な治療が求められます。 これらの感染症は高齢者の健康に重大な影響を及ぼし、栄養状態の悪化や体力低下を招くだけでなく、他の慢性疾患の増悪を引き起こす可能性があります。例えば、インフルエンザにかかると呼吸器系の合併症が発生しやすく、その結果心疾患や糖尿病などの基礎疾患が悪化することがあります。また、ノロウイルス感染症による脱水症状は、腎機能の低下を招く恐れがあります。 統計データによると、高齢者施設における感染症発生率は年間で約20%と報告されており、特に冬季にはインフルエンザの流行により感染症のリスクが顕著に高まります。このため、施設運営者は定期的な予防接種の実施や環境衛生の徹底、職員の感染症対策の教育を強化する必要があります。 さらに、感染症に罹患した際の早期発見と迅速な対応がポイントです。定期的な健康チェックや迅速な医療対応を通じて、感染症の拡大を防ぎ、利用者の健康を守りましょう。

感染症が他の疾患に与える悪影響

感染症は高齢者の栄養低下や体力低下を引き起こす主要な要因となります。例えば、感染症にかかると食欲が減退し、十分な栄養を摂取できなくなることで、体力が衰えやすくなります。また、発熱や倦怠感といった症状により、日常生活の活動量が減少し、筋力や持久力の低下を招きます。 さらに、感染症による体力低下は他の慢性疾患の悪化リスクを高めることがあります。例えば、糖尿病や心疾患を抱える高齢者が感染症に罹患すると、血糖コントロールが難しくなったり、心機能に負担がかかったりするため、これらの疾患が悪化する可能性が高まります。特に、誤嚥性肺炎は高齢者の肺炎の70%以上を占めており、他の健康問題と相乗的に影響を及ぼすことが知られています。 これらの影響を防ぐためには、介護施設における総合的な健康管理が不可欠です。感染症の予防と早期対応に加え、利用者一人ひとりの栄養状態や体力の維持を図る取り組みが求められます。具体的には、バランスの取れた食事の提供や適度な運動プログラムの導入、定期的な健康チェックなどが挙げられます。 総合的な健康管理を実現することで、感染症の影響を最小限に抑え、利用者の健康を維持・向上させることが可能となります。これにより、他の慢性疾患の悪化を防ぎ、より質の高い介護サービスの提供が実現できるのです。

介護施設での感染症発生のリスク要因

介護施設においては、感染症の発生リスクが様々な要因によって左右されます。これらのリスク要因を正確に把握し、適切な対策を講じることは、施設運営の安全性と利用者の健康を守るために極めて重要です。 本セクションでは、介護施設での感染症発生に関連する主なリスク要因について概説します。

密集した環境と感染経路

密集した環境は感染症の拡大リスクを高めるため、介護施設においては特に注意が必要です。本節では、介護施設内での人の集まり方が感染拡大に与える影響、空気感染および接触感染のメカニズム、そして密集を避けるための対策方法について説明します。 1. 介護施設内での人の集まり方が感染拡大に与える影響 介護施設では、多くの職員や利用者が日常的に集まり、密接な接触が避けられません。食事時やレクリエーション活動時など、特定の時間帯に人が集中することで、ウイルスが容易に拡散する環境が生まれます。また、共有スペースの利用頻度が高いと、物理的な距離を保つことが難しくなり、感染リスクが増大します。 2. 空気感染および接触感染のメカニズム 空気感染は、感染者が発するウイルスを含む飛沫が空気中に漂い、それを他の人が吸い込むことで感染する方法です。一方、接触感染は、ウイルスが付着した物体や表面に触れ、それを通じて感染する方法です。特に高齢者は免疫力が低下しており、これらの感染経路により発症しやすくなっています。 3. 密集を避けるための対策方法 ・スケジュールの分散化: 利用者や職員の活動時間を分散させ、一度に多くの人が同じ場所に集まらないようにします。 ・動線の工夫: 施設内の移動経路を見直し、交差を避けることで接触の機会を減少させます。 ・スペースの確保: 各機能エリアの間隔を広げることで、物理的な距離を保ちます。 ・タッチレス技術の導入: 自動ドアや非接触型の設備を導入し、接触感染のリスクを低減します。 ・個別対応の促進: 可能な限りグループ活動を避け、個別にサービスを提供します。 これらの対策を実施することで、介護施設内での密集を効果的に防ぎ、感染症の拡大リスクを低減することが可能です。事例や実践例を参考に、各施設に適した対応策を検討してください。

施設利用者の健康状態の多様性

介護施設の利用者はそれぞれ異なる健康状態や基礎疾患を抱えており、この多様性が感染症リスクに大きな影響を与えます。各利用者の健康状態を理解し、適切な対策を講じることが感染症予防のポイントです。 高血圧、糖尿病、呼吸器疾患などの基礎疾患を持つ利用者は、免疫力が低下している場合が多く、感染症にかかりやすくなります。そのため一般的な感染症対策だけでは不十分となるケースが増えており、個別対応策の必要性が高まっています。 さらに、健康状態の多様性は感染対策の実施を複雑にし、従来の一律の対策では対応しきれない状況が生じています。効果的な感染症予防を実現するには、利用者一人ひとりのニーズに合わせた柔軟な対応が求められます。

医療行為や看護師の役割

介護施設における感染症対策において、医療行為や看護師の役割は極めて重要です。看護師や医療スタッフが日常的に行う医療行為は、適切な手順と感染防止策が遵守されることで、施設内での感染拡大を防ぐ鍵となります。具体的には、以下の点が挙げられます。 ・医療行為が感染拡大に与える影響:看護師や医療スタッフが行う体温測定、点滴、検体採取などの医療行為は、直接的な接触を伴います。これらの行為が適切に管理されない場合、感染症の拡大リスクが高まります。例えば、不適切な手洗いや消毒が行われると、ウイルスや細菌が施設内に広がる可能性があります。 ・感染防止策を実施する看護師の役割:看護師は感染防止策の実施において中心的な役割を果たします。具体的には、個人防護具(PPE)の適切な使用、手洗い・手指消毒の徹底、患者の状態監視などが含まれます。これにより、感染症の発生を未然に防ぐだけでなく、発生した場合でも迅速かつ効果的に対応することが可能となります。 ・医療行為に伴うリスク低減の具体的対策:医療行為に伴う感染リスクを低減するための対策として、以下の方法が有効です。 ・適切な個人防護具の装着:マスク、手袋、防護服の正しい着用と取り外しを徹底する。 ・定期的な手洗い・手指消毒:医療行為前後には必ず手洗いを行い、アルコール消毒剤を使用する。 ・環境の定期的な消毒:医療行為が行われるエリアや機器は、定期的に消毒を実施する。 ・スタッフの教育と訓練:感染防止策に関する定期的な研修を行い、最新の知識と技術を習得させる。 これらの対策を徹底することで、看護師や医療スタッフは感染症の発生と拡大を防止し、利用者とスタッフの安全を確保することができます。

平時の感染症予防対策

介護施設における平時の感染症予防対策は、利用者と職員の健康を守るために欠かせない基本的な取り組みです。日常的な予防策を徹底することで、感染症の発生リスクを大幅に低減させることが可能になります。 さらに、日ごろの継続的な感染防止策によって、万が一感染症が発生した場合でも迅速かつ効果的な対応が期待できます。

基本的な感染症予防の実践

基本的な感染症予防策である手洗い・うがいの重要性と正しい方法、身体の清潔保持と環境衛生の維持方法、予防接種の概要とその効果について紹介します。 これらの基本的な対策を継続的に実践することで、介護施設内の感染症リスクを効果的に低減させることが可能です。

手洗い・うがいの徹底

手洗い・うがいは、感染症予防の基本中の基本であり、特に介護施設においては欠かせない対策です。適切に手洗いとうがいを行うことで、ウイルスや細菌の拡散を効果的に防ぐことができます。 1. 正しい手洗いの手順と頻度 手洗いは、少なくとも20秒間かけて、水と石鹸を使用して丁寧に行いましょう。以下の手順を守ることで、感染リスクを大幅に低減できます。 ・手のひらを十分に濡らす。 ・石鹸を手全体に広げ、指の間や爪の間もしっかり擦る。 ・少なくとも20秒間洗浄する。 ・流水で石鹸を完全に洗い流す。 ・清潔なタオルで手を乾燥させる。 手洗いの頻度は、食事前やトイレ使用後、外出先から戻った時など、感染のリスクが高まるタイミングで必ず実施しましょう。 2. うがいの効果と正しい方法 うがいは、口腔内や喉の粘膜に付着した病原体を洗い流す効果があります。以下の方法で行うことが推奨されます。 ・コップ一杯のぬるま湯を用意する。 ・薬用うがい薬があれば使用するが、ない場合は塩水を作る(塩小さじ1杯をコップ一杯の水に溶かす)。 ・口に含んだ水を喉の奥まですすぎ、30秒以上うがいをする。 ・吐き出し、必要に応じて繰り返す。 うがいは、特に風邪症状の兆候がある時や、感染が疑われる場合に積極的に行うことで効果を発揮します。 3. 手洗い・うがいの徹底が感染症予防に与える効果 手洗いとうがいの徹底は、ウイルスや細菌の拡散を効果的に防止し、施設全体の感染症発生率を低下させ、利用者やスタッフの安全を守ることにつながり、安心して介護サービスを提供できる環境の基本となります。

身体の清潔保持と環境衛生

利用者の身体の清潔を保つためには、定期的な入浴支援や個別ケアが欠かせません。毎日の入浴時に専用の清潔用品を使用し、肌への負担を軽減しつつ、細菌やウイルスの除去を徹底するようにしましょう。 施設内の清掃と消毒の重要性を理解することも不可欠です。 【清掃スケジュールと消毒手順の例】 清掃スケジュール: 朝8:00 - 共用スペースの床掃除および床拭き 昼12:00 - キッチン周辺と食堂の清掃 午後4:00 - トイレおよび手洗い場の消毒 夜8:00 - 全室およびドアノブの拭き掃除 消毒手順: ・清掃前に床や表面のゴミを取り除きます。 ・中性洗剤を使用して汚れを落とします。 ・消毒剤(アルコールベースなど)を用いて再度拭き取り、完全に乾燥させます。 ・使用済みの消毒用品は適切に廃棄し、再利用を避けます。 これらの清掃スケジュールと消毒手順を徹底することで、清潔な環境の維持が実現し、感染症の予防に大きく寄与します。また、職員全員がこれらの手順を遵守することで、利用者に安心感を提供し、安全な施設運営が可能となります。

予防接種の推奨

予防接種は、高齢者の健康維持と感染症予防において極めて重要な役割を果たします。高齢者は免疫機能が低下し、インフルエンザや肺炎などの感染症にかかりやすく、その重症化リスクも高いため、定期的な予防接種が推奨されています。 予防接種には以下のような種類があります。 ・インフルエンザワクチン:毎年の流行に備え、秋季に接種を行います。 ・肺炎球菌ワクチン:肺炎球菌による重症肺炎の予防に有効です。 ・帯状疱疹ワクチン:帯状疱疹の発症リスクを低減します。 これらのワクチン接種プログラムを導入するには、以下のような段取りが適切です。 ・医療機関との連携:地元の医療機関と連携して、定期的な予防接種のスケジュールを設定します。 ・利用者の健康管理:個々の利用者の健康状態を把握し、適切な予防接種を計画します。 ・スタッフへの教育:予防接種の重要性や接種手順について、スタッフに対する教育を実施します。 予防接種は、単に感染症を防ぐだけでなく、利用者とその家族に安心感を提供し、施設全体の健康維持に寄与します。継続的な予防接種プログラムの実施を通じて、最適な感染症対策を推進しましょう。

高齢者の免疫機能を高めるための取り組み

高齢者の免疫機能を高めることは、施設内での感染症予防において非常に重要です。免疫力の向上は、利用者の健康維持や感染症のリスク低減につながります。 本セクションでは、健康管理方法や栄養管理、生活習慣の改善プログラムを通じて、免疫機能を効果的に強化するための取り組みについて解説します。これらの取り組みは、持続可能な感染症対策の基盤を築く上で欠かせません。

バランスの良い食事と栄養管理

高齢者の健康維持には、バランスの取れた食事と適切な栄養管理が不可欠です。免疫機能の向上に必要となる栄養素をしっかりと摂取することで、感染症の予防にも大きく貢献します。 高齢者の免疫機能向上にはビタミンC、ビタミンD、亜鉛などが特に重要とされています。これらの栄養素は免疫細胞の機能をサポートし、感染症に対する抵抗力を高めます。 施設内で提供する食事においては栄養バランスを考慮したメニューを計画することが重要で、タンパク質、炭水化物、脂質、ビタミン・ミネラルを適切な割合で取り入れることが求められます。また、利用者の嗜好や食物アレルギーにも配慮した多様なメニュー構成が不可欠です。 さらに、定期的な栄養状態の評価と、それに基づいた食事の調整を行うことで、栄養不足や過剰を防ぎます。実践的な栄養管理により、利用者の健康維持はもちろん、介護スタッフの負担軽減にも繋がります。バランスの取れた食事は、高齢者の生活の質を向上させ、長期的な健康維持に大きく貢献します。

適度な運動と睡眠の確保

適度な運動と十分な睡眠は、高齢者の免疫機能向上に欠かせない要素です。これらの健康習慣は、体力の維持や病気の予防に大きく寄与します。 運動は免疫機能に多岐にわたる効果をもたらします。定期的な身体活動は血液循環を改善し、リンパ系の働きを活性化させることで、感染症に対する防御力を高めます。また、運動によってストレスホルモンの分泌が減少し、体全体の健康状態が向上します。 高齢者に適した運動プログラムとしては、ウォーキング、ストレッチ、軽い筋力トレーニングなどが挙げられます。これらは無理なく継続できるため、長期的な健康維持に効果的です。 さらに、十分な睡眠は免疫力の維持と向上に直結します。毎晩適切な時間の睡眠を確保することで、身体の修復プロセスが促進され、病原体に対する抵抗力が強化されます。高齢者が質の高い睡眠を得るためには、規則正しい生活習慣や快適な寝環境の整備が重要です。

ストレス軽減と楽しい生活の提供

ストレスは免疫機能の低下を引き起こし、高齢者の健康を脅かす重要な要因です。ストレスを軽減し、利用者が楽しく過ごせる環境を提供することは、彼らの心身の健康を支えるために欠かせません。 具体策の例として、リラクゼーション活動や趣味のプログラムの導入で、利用者が日常生活に楽しみを見出し、ストレスを軽減することが挙げられます。また、コミュニケーションを促進するためのイベントやグループ活動も効果的です。 さらに、快適な居住環境を整えることも大切です。明るい照明や適切な温度管理、清潔な居室環境を維持することで、利用者の安心感と満足度を高めることができます。これらの取り組みを通じて、メンタルヘルスの向上を図り、免疫機能の強化に繋げていくことが可能です。 メンタルヘルスの重要性を強調し、これらの活動が利用者の幸福感を高め、その結果免疫機能の向上に寄与することを理解することが必要です。施設全体で一丸となって、心身の健康を支える取り組みを継続的に実施していくことが求められます。 \この記事を読まれている方に人気な資料です/

感染症発生時の対応策

感染症が発生した際には、迅速かつ適切な対応が不可欠です。介護施設における感染症対策は、利用者と職員の安全を守るだけでなく、施設運営の継続性にも直結します。 本セクションでは、感染者が確認された際の初動対応手順や、感染拡大防止の具体策、そして感染症対策委員会の役割について紹介します。

感染者発生時の初動対応

介護施設において感染者が発生した際の初動対応は、感染拡大を防ぎ、利用者と職員の安全を確保するために大事なポイントです。迅速かつ的確な対応が、施設全体の健康管理に大きな影響を与えます。 本節では、感染者が確認された際に直ちに取るべき行動や、感染者の隔離方法、さらには感染経路の遮断手順について解説します。ケーススタディを通じて、実践的な対応策を学びましょう。

感染者の隔離と感染経路の遮断

感染者が発生した際には、迅速な隔離措置と感染経路の遮断が極めて重要です。効果的な隔離方法や感染拡大を防ぐための対策を事前に定めておき、隔離中の利用者の十分な医療ケアを心がけましょう。

感染対策委員会の迅速な対応

感染対策委員会は、介護施設内の感染症対策を統括する重要な組織です。迅速かつ効果的な対応を行うことで、感染症の拡大防止に大きく貢献します。 ・感染対策委員会の役割と責任:感染対策委員会は、施設内の感染症予防策の計画立案、実施、評価を担当します。定期的なミーティングを通じて最新の感染症情報を共有し、適切な対策を講じる責任があります。また、職員への教育や訓練の実施、感染症発生時の対応策の策定も委員会の重要な役割です。 ・迅速な対応が感染拡大防止に貢献:感染症の兆候が確認された際、感染対策委員会は即座に対応策を講じます。迅速な対応により、感染の拡大を未然に防ぎ、利用者と職員の安全を確保します。例えば、感染者の隔離や消毒作業の迅速な実施が挙げられます。 ・委員会の効率的な運営方法と意思決定プロセス:感染対策委員会は、明確な役割分担と迅速な意思決定プロセスを確立しています。これにより、緊急時にもスムーズに対応策を実行することが可能となります。効率的な運営のために、定期的な報告やレビューを行い、常に改善を図っています。 新型コロナウイルスが発生した際、感染対策委員会が即座に緊急対策会議を開催し、迅速な対応策を実施し、施設内での感染拡大を最小限に抑えることができた事例などが見られます。

医療機関との連携強化

医療機関との迅速な連携強化は、介護施設における感染症対策の効果を格段に向上させます。これにより、感染の拡大を防ぎ、利用者の健康と安全を確保することが可能となります。 連携方法としては、定期的な情報交換、緊急時の迅速な対応体制の構築、共同での研修や訓練の実施などが挙げられます。また、電子カルテの共有やオンライン会議ツールを活用することで、医療機関とのリアルタイムなコミュニケーションを実現できます。 協力体制の構築には、双方の信頼関係の確立が不可欠です。定期的なミーティングや共同イベントの開催を通じて、相互理解を深めることが重要です。例えば、定期的な感染症対策の見直し会議を開催し、最新の医療情報を共有することで、双方の対応力を高めることができます。 連携強化によって、利用者の安全と健康管理において以下のようなメリットが得られます。 ・早期発見と迅速な対応:感染症の兆候を早期に察知し、迅速に対応することで、重症化を防ぎます。 ・総合的なケアの提供:医療と介護が連携することで、利用者に対して包括的なケアを提供できます。 ・リソースの最適化:医療機関との連携により、専門的な医療リソースを効果的に活用できます。 ある介護施設では近隣の病院と連携し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に成功しました。具体的には、定期的な情報交換と緊急時の対応手順を共同で策定し、感染者の迅速な隔離と治療を構築した結果、施設内での感染拡大を最小限に抑えることができました。 医療機関との連携強化は、介護施設が持続的に高品質なサービスを提供するための不可欠な要素です。今後も積極的に連携を進め、利用者の安全と健康を最優先に考えた運営を目指していくことが求められます。

感染症発生時の施設運営の工夫

感染症が発生した際、介護施設は迅速かつ効果的な対応が求められます。BCP(事業継続計画)の活用をはじめとして、職員の配置と業務分担の見直し、さらには利用者への情報提供と安心感の醸成など、多角的な工夫が必要です。これらの取り組みにより、施設運営の質を維持しつつ、感染拡大を防ぐことが可能となります。感染症発生時の工夫について、実際の運営改善事例を交えながら解説します。

BCP(事業継続計画)の活用

BCP(事業継続計画)とは、災害や事故、感染症の発生など予期せぬ事態が発生した際に、事業を継続するための計画を指します。特に介護施設においては、利用者の健康と安全を守るためにBCPの策定と活用が極めて重要です。BCPを適切に活用することで、緊急事態においても迅速かつ効率的に対応し、施設運営を継続することが可能となります。 感染症発生時におけるBCPの策定方法は以下の通りです。 ・リスクアセスメントを行い、施設内で発生しうる感染症の種類や影響を評価 ・対応体制の構築として、感染症対策委員会を設置し、役割分担や責任範囲を明確化 ・資源管理として、必要な医療物資や個人防護具の備蓄状況を確認し、確保しておく 事業継続のための対策項目には以下のようなものがあります。 ・情報共有とコミュニケーションの確立:迅速な情報伝達を可能にするためのシステムを導入します。 ・スタッフの配置と業務分担の見直し:感染拡大防止のためにスタッフの役割を最適化します。 ・利用者の安全確保:感染リスクを最小限に抑えるための環境整備や個別対応策を講じます。 ・外部機関との連携強化:医療機関や行政と連携し、最新の情報や支援を受けられる体制を整えます。 実際のBCP事例として、ある介護施設では新型コロナウイルス感染症の発生に際し、以下のような対策を講じました。 ・緊急対応チームの設置:感染症対策委員会を中心に、各部署から代表者を選出し、迅速な意思決定を行いました。 ・スタッフの健康管理:定期的な健康チェックやワクチン接種の推進を行い、スタッフの健康状態を維持しました。 ・利用者への情報提供:感染症のリスクや予防策について、わかりやすい資料を作成し、定期的に利用者とその家族に配布しました。 ・施設内の消毒強化:共用スペースや触れやすい場所の頻繁な消毒を実施し、感染経路を断ち切る努力を行いました。 これらの取り組みにより、当該施設では感染症の拡大を防ぎつつ、事業を継続することができました。BCPの活用は、緊急時における迅速な対応と施設運営の安定化に大きく寄与します。

職員の配置と業務分担の見直し

職員の配置と業務分担の見直しは、介護施設における感染症対策の効果を最大化し、施設全体の運営効率と職員の働きやすさを向上させるために極めて重要です。適切な配置と明確な業務分担により、感染拡大のリスクを低減しながら、職員の負担を軽減することが可能となります。 1. 職員配置の最適化は、感染拡大防止に大きく寄与します。方法としては以下の点が挙げられます。 ・チーム分けと交代制の導入:職員を複数のチームに分け、交代制で勤務させることで、一つのチームに感染が発生した場合でも他のチームへの波及を防ぎます。 ・専任の感染対策担当者の配置:日常的な感染管理の遵守を監督する専任職員を配置し、感染予防策の徹底を図ります。 ・固定担当区域の設定:職員の移動を制限し、特定のエリアに固定することで、接触機会を減少させ感染リスクを低減します。 2. 業務分担の見直しにより、効率化と安全性の向上が実現します。以下の取り組みが有効です。 ・専門性に基づく業務分担:各職員の専門能力に応じた業務分担を行い、効率的な作業運営を可能にします。 ・業務プロセスの標準化:感染防止に必要な業務と通常業務を明確に区分し、標準化された手順に従うことで、安全性を確保します。 ・柔軟な業務再配置:状況に応じて業務を再配置し、感染リスクの高い業務を減少させるとともに、効率的な業務遂行を可能にします。 3. 職員の負担軽減と業務効率化の両立を図るためには、以下の対策が効果的です。 ・業務の自動化と支援ツールの導入:一部の業務を自動化することで、職員の手作業を減少させ、負担を軽減します。 ・適切なシフト管理と休憩の確保:定期的な休憩と柔軟なシフト管理を実施し、職員の疲労を防止します。 ・コミュニケーションの強化:職員間の情報共有と協力体制を促進することで、業務の効率化と安全性を向上させます。 ある介護施設では職員を3つのチームに分け、それぞれが独立して勤務するシステムを導入しました。その結果、一つのチームに感染が発生した際でも他のチームへの影響を最小限に抑えることができ、施設全体の安全性が大幅に向上しました。また、各種機材の導入による業務自動化で、職員の手作業を減少させ、業務効率と職員満足度の両方を向上させることに成功しています。

利用者への情報提供と安心感の醸成

感染症発生時には、利用者およびその家族に対して迅速かつ正確な情報提供が不可欠です。適切な情報を提供することで、不安を軽減し、信頼関係を築くことができます。説明責任と透明性を重視し、施設内外でのコミュニケーションを円滑に行うことが重要です。 情報提供の方法としては、定期的な説明会の開催、ニュースレターやメールによる更新情報の配信、施設内における掲示物やデジタルサイネージの活用などがあります。また、家族からの問い合わせに対して迅速かつ丁寧に対応するための窓口を設置することも有効です。 さらに、利用者とその家族に安心感を提供するためには、オープンなコミュニケーションを推進することが重要です。定期的なフィードバックの収集や、利用者の声に耳を傾ける姿勢を持つことで、施設の感染症対策への信頼を高めることができます。

最新の感染症対策事例

「最新の感染症対策事例」では、介護施設における最新の感染症対策の具体例を紹介します。新型コロナウイルス感染症への対応策、高度な感染対策事例、事例から学べるベストプラクティスなどについて解説し、施設運営に役立つ情報を提供します。

新型コロナウイルス感染症への対応

新型コロナウイルス感染症への対応は、介護現場における基本方針と効果的な対策の実施が求められます。東京都が提供する「高齢者施設・障害者施設向け感染症対策ガイドブック」に基づき、最新の知見を反映した対策を講じることが重要です。取り組みや実際の対応事例など、介護施設における効果的な感染症対策方法を紹介します。

介護現場における感染対策の手引き

「介護現場における感染対策の手引き」は、高齢者施設や障害者施設が日常的に実施すべき感染症対策を体系的にまとめたガイドです。その目的は、利用者と職員の安全を確保し、感染症の拡大を防止することにあります。 本手引きには、以下の対策項目が含まれています。 ・平時の感染症対策の基本:定期的な手洗い、消毒の徹底、環境の衛生管理など、日常的に実践すべき基本的な対策が紹介されています。 ・感染者発生時の対応:感染者が確認された際の隔離措置や施設内の感染拡大防止策について手順が示されています。 ・施設運営上の取組:職員の教育研修、感染症対策委員会の設置、BCP(事業継続計画)の策定など、施設全体で取り組むべき運営面での対策が解説されています。 手引きを効果的に活用するためのポイントとしては、定期的な見直しと職員への徹底した周知が挙げられます。また、施設ごとの状況に応じた対策のカスタマイズや、最新の感染症情報の反映も重要です。これにより、継続的かつ柔軟な感染症対策の実施が可能となります。

退院患者の受け入れに関する指針

退院患者の受け入れに際しては、感染症のリスクを最小限に抑えるために適切な受け入れ方法と徹底したリスク管理が求められます。指針に基づいた受け入れプロセスと感染防止策のポイントを紹介します。 1. 退院患者の適切な受け入れ方法 ・退院前の健康状態の確認と医療機関との連携を密に行う。 ・退院患者専用の受け入れスペースを設け、他の利用者との接触を最小限に抑える。 ・退院後の観察期間を設定し、健康状態の変化を定期的にチェックする。 2. リスク管理と感染防止策のポイント ・入居前に十分な健康チェックと感染症検査を実施する。 ・スタッフへの適切な教育と個人防護具の徹底を図る。 ・施設内の消毒・清掃を強化し、感染経路の遮断を徹底する。 3. 施設内での受け入れプロセス ・退院患者の健康情報を収集し、施設内の感染症リスクを評価する。 ・受け入れ前に必要な感染症予防策を計画・実施する。 ・退院患者の受け入れ後、定期的な健康モニタリングと感染症対策を継続する。 これらの指針に従うことで、退院患者の受け入れ時における感染症のリスクを効果的に管理し、利用者とスタッフ双方の安全を確保することが可能です。

職員のサポートガイドの活用

職員の感染症対策スキルを向上させるために、「職員のサポートガイド」は不可欠なツールです。このガイドは、最新の感染症対策に関する知識や実践方法を体系的にまとめており、職員が日常業務で直面する様々な状況に対応できるよう設計されています。ガイドの主な目的は、職員が一貫した感染症対策を実施し、施設全体の安全性を高めることにあります。 職員がサポートガイドを効果的に活用するためには、定期的な研修やワークショップと組み合わせて使用することが推奨されます。例えば、月に一度のチームミーティングでガイドの内容をレビューし、実際の業務にどう適用するかをディスカッションすることで、知識の定着と実践力の向上が期待できます。また、ガイド内に設けられたチェックリストや手順書を日々の業務フローに組み込むことで、感染症対策の標準化が図れます。 サポートガイドの活用は、職員の感染対策スキルの向上に直接的に寄与します。ガイドに基づいたトレーニングを受けることで、正しい手洗いや個人防護具の使用方法など、基本的な感染防止技術が自然と身につきます。さらに、最新の感染症情報や対応策が随時更新されるため、職員は常に最新の知見を持って業務に臨むことができます。実際に、ある介護施設ではサポートガイドを導入した結果、感染症発生時の初動対応が迅速かつ効果的になり、利用者と職員双方の安全性が大幅に向上した事例があります。

高齢者施設等感染対策向上加算の活用

「高齢者施設等感染対策向上加算」とは、介護施設が最新の感染症予防対策を導入・強化するために利用できる補助金制度です。この加算を活用することで、施設運営者は効果的な感染防止対策をコスト効率よく実施し、入居者と職員の安全を確保することが可能になります。 本節では、加算の概要とその目的、申請手順について解説します。また、感染症予防対策の強化において加算がどのように役立つかを事例を交えて紹介し、施設運営者が効果的に加算を活用して持続可能な感染症対策を実現するための情報を提供します。

加算の概要と申請方法

感染対策向上加算とは、介護施設が行う高度な感染症対策に対して追加的な報酬が支給される制度です。この加算は、施設が感染症の予防と管理において一定以上の基準を満たすことを条件としています。 【加算を受けるための条件】 ・施設全体での感染対策マニュアルの整備と実施 ・定期的な職員への感染症対策研修の実施 ・必要な個人防護具(PPE)の確保と適切な使用方法の徹底 ・感染症発生時の迅速な対応計画の策定 【申請に必要な書類・手続き】 ・感染対策マニュアルの作成:施設内での感染対策に関する詳細なマニュアルを作成します。 ・現状報告書の提出:現在の感染対策状況を報告するための書類を準備します。 ・申請書の記入:所定の申請書に必要事項を記入します。 ・証明書類の添付:職員研修の証明書やPPEの購入履歴など、必要な証明書類を添付します。 ・申請書類の提出:完成した申請書と証明書類を所定の窓口に提出します。 ・審査および結果通知:提出された申請書類が審査され、加算の可否が通知されます。 【感染対策向上加算のメリット】 ・財政的支援:感染症対策の強化に対して追加的な資金が得られます。 ・施設の信頼性向上:高い感染対策を実施していることが利用者やその家族に信頼感を与えます。 ・職員の安全確保:適切な感染対策が職員の健康と安全を守ります。 感染対策向上加算の活用例として、最新の消毒設備の導入や、感染症対策に特化した専任職員の配置などが挙げられます。これらの活用により、施設全体の感染症管理能力が向上し、より安全な環境を提供することが可能になります。

感染症予防対策の強化に役立つポイント

感染症予防対策を強化することで、介護施設内での感染リスクを大幅に低減させることが可能です。感染症予防対策の強化に役立つポイントは、次の通りです。 1. 感染症予防策の導入: ・定期的なスタッフ教育:感染症の最新情報や予防策に関する定期的な研修を実施し、職員の知識とスキルを向上させます。 ・高度な消毒プロセスの採用:施設内の共用スペースや高頻度接触エリアにおいて、最新の消毒技術や設備を導入します。 ・健康モニタリングの強化:職員および利用者の体温測定や健康状態のチェックを頻繁に行い、早期発見に努めます。 2. 効果的な対策実施のためのポイント: ・一貫性の維持:全スタッフが統一された感染症対策を遵守するためのガイドラインを策定し、日常業務に組み込みます。 ・継続的な評価と改善:実施した対策の効果を定期的に評価し、必要に応じて改善策を講じます。 ・コミュニケーションの強化:職員間および利用者との情報共有を積極的に行い、感染症対策の重要性を周知徹底します。 3. 加算を活用した対策強化例: ・感染症対策向上加算の申請:東京都が提供する加算制度を活用し、感染症予防のための設備投資や人材教育に必要な資金を確保します。 ・設備投資:加算を利用して、最新の空気清浄機や自動消毒機器を導入することで、施設全体の衛生環境を向上させます。 ・職員研修プログラムの拡充:加算資金を用いて、専門的な感染症予防トレーニングや資格取得支援を行い、職員の専門性を高めます。 これらのポイントを実践することで、コスト効率を維持しながら、施設全体の感染症予防対策を強化することができます。事例を参考にしつつ、自施設の状況に適した対策を取り入れることで、利用者と職員の安全を守りつつ、持続可能な運営を実現しましょう。

コスト効率を高める事例

介護施設における感染症対策において、コスト効率を高める事例を紹介します。これらの事例は、施設運営の経済性を維持しながらも、効果的な感染症予防を実現するための参考になります。 ・設備投資によるコスト効率の向上:最新の空気清浄機や自動消毒システムへの投資は、長期的に人件費の削減や感染症発生率の低下に寄与します。例えば、高性能な空気清浄機を導入することで、室内のウイルスや細菌を効果的に除去し、定期的な手動消毒の必要性を減らすことが可能です。また、定期的なメンテナンスを行うことで、設備の寿命を延ばし、追加コストを抑えることができます。 ・費用対効果の高い感染症予防対策の実施例:手指消毒ステーションの設置や、定期的な職員教育は比較的低コストで高い効果を発揮します。手指消毒ステーションを各所に配置することで、職員や利用者が容易に消毒を行える環境を整え、感染拡大を防止します。また、オンライン研修やグループ研修を活用することで、教育コストを削減しつつ、職員の感染症予防意識を高めることができます。 ・実際の事例に基づくコスト削減と感染症対策の両立方法:ある介護施設では、電子記録システムを導入することで、消毒作業の管理効率を向上させ、人為的ミスを減少させました。これにより、作業時間が短縮され、総コストの削減に成功しています。また、スタッフのシフト管理を最適化することで、必要な人員配置を維持しながらも、過剰な人件費を抑えることができました。このような取り組みにより、コスト削減と感染症対策の両立が実現されています。

東京都の感染症対策ガイドブックの活用

東京都が改訂した「高齢者施設・障害者施設向け感染症対策ガイドブック」は、感染症対策の基本から対応策までを網羅し、写真やイラストを用いてわかりやすく解説されています。このガイドブックは、施設運営者やスタッフが日常的に直面する感染症リスクに対処するための実用的な情報を提供しており、誰でも容易に理解・活用することが可能です。 ガイドブックを活用することで、施設の感染症対策が体系的かつ効果的に実施できるようになります。内容には個人防護具の正しい使い方や感染経路の遮断方法、事業継続計画(BCP)の策定に役立つ情報などが含まれており、実際の施設運営においても対策を迅速に取り入れることができます。

ガイドブックの内容と特徴

東京都の「高齢者施設・障害者施設向け感染症対策ガイドブック」は、平時の感染症対策の基本、感染者発生時の対応策、および施設運営上の取り組みや実践例の3つの主要セクションで構成されています。各セクションは写真やイラストを用いて分かりやすく解説されており、施設運営者が実践的な感染症対策を効果的に導入できるよう考慮されています。

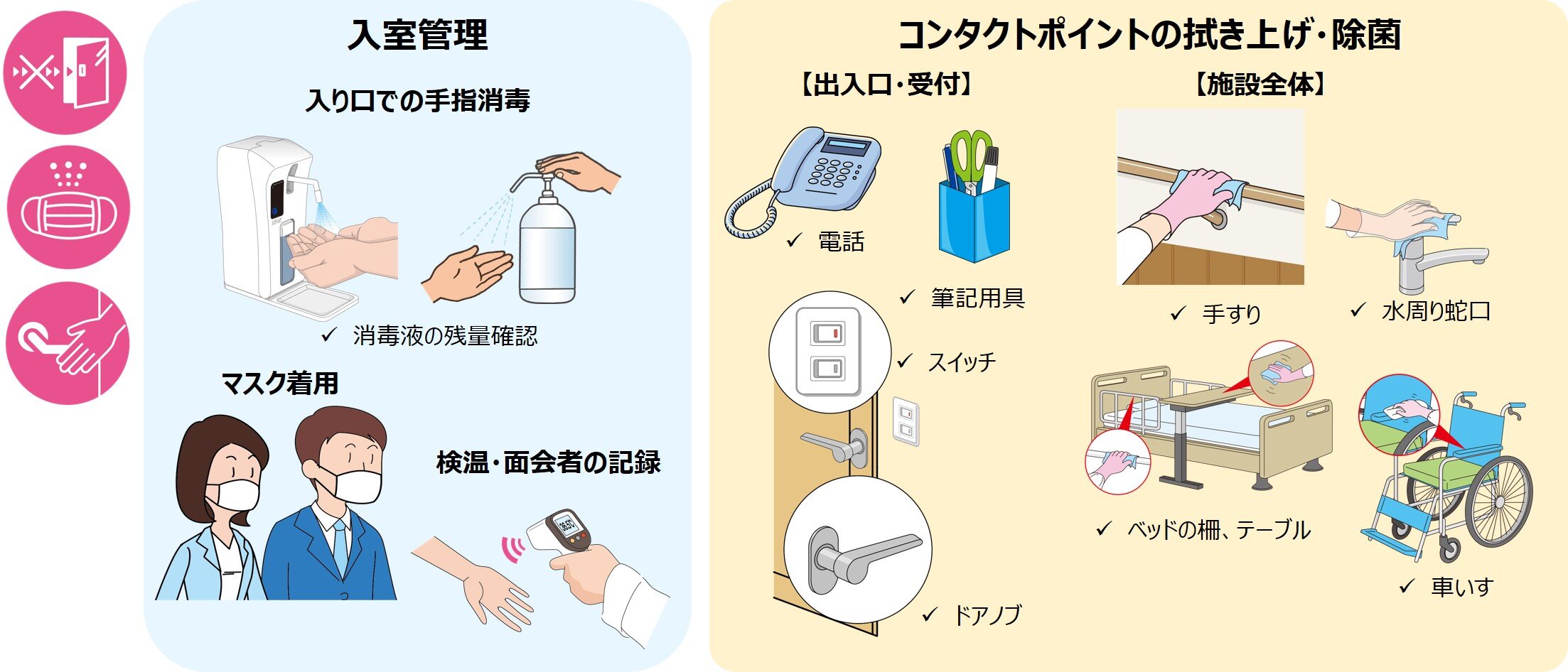

平時の感染症対策の基本

平時の感染症対策は、介護施設における安全で健康的な環境を維持するための基本的な取り組みです。まず、手洗い・うがいの徹底が最も重要であり、職員と利用者全員が定期的に正しい手洗い法を実践することが求められます。また、清掃・消毒の手順を確立し、定期的に施設内の各箇所を清掃・消毒することで、ウイルスや細菌の拡散を防止します。これらの対策は、日常的に高い頻度で行われる必要があります。 さらに、職員と利用者の意識向上も大事なポイントです。定期的な研修や教育プログラムを通じて、感染症予防の重要性や最新の対策方法についての知識を共有します。加えて、感染症に関する最新情報を迅速に共有し、全員が適切な対応を取れるようにすることで、施設全体の感染リスクを低減することができます。これにより、安心して施設を利用できる環境を提供することが可能となります。

感染者発生時の対応策

感染者が発生した際には、迅速かつ適切な対応が施設全体の安全を確保するために不可欠です。即時対応手順を確立し、全職員が統一されたプロトコルに従うことで、感染拡大を最小限に抑えることが可能です。 万が一感染者が確認された場合は、直ちに該当者を隔離区域に移動させ、他の利用者や職員への無用な接触を防ぎます。次に、施設内の全スタッフに通知し、手洗い・消毒の徹底や、個人防護具(PPE)の着用など必要な防護措置を強化します。 感染拡大を防ぐためには、以下の対策が有効です。 ・環境の徹底した消毒:共有スペースや触れる頻度の高い場所を定期的に消毒します。 ・利用者の移動制限:不要不急の移動を制限し、施設内での滞在を推奨します。 ・職員の健康管理:定期的な健康チェックを実施し、体調不良時には即時報告と休業を奨励します。 さらに、感染者発生時には利用者と職員への適切な情報提供と心理的サポートとして、以下の施策が有効です。 ・定期的なミーティングや掲示板を通じて、最新の状況や対策を共有します。 ・専門のカウンセラーを配置し、利用者や職員の不安やストレスを軽減します。 実際にインフルエンザが流行した際、迅速な隔離措置と広範な消毒活動により、感染拡大を効果的に抑制した事例などが見られます。

施設運営上の取り組み

施設の運営上、感染症対策の組み込み、職員の役割分担と責任範囲の明確化、および継続的な対策の評価と改善が重要なポイントとなります。これらの取り組みにより、施設全体の安全性と効率性を向上させ、利用者と職員の健康を守ることが可能になります。

ガイドブックを活用した実践例

本節では、東京都の「高齢者施設・障害者施設向け感染症対策ガイドブック」を活用した実践例を紹介します。これらの事例は、感染症対策の効果的な実施方法を示すだけでなく、施設運営の効率化と利用者の安全確保にも大いに役立ちます。ガイドブックを活用することで得られた成果や改善点を通じて、介護施設が直面する課題に対する有効なベストプラクティスを学ぶことができます。ガイドブック活用の実践的な方法や成果について解説します。

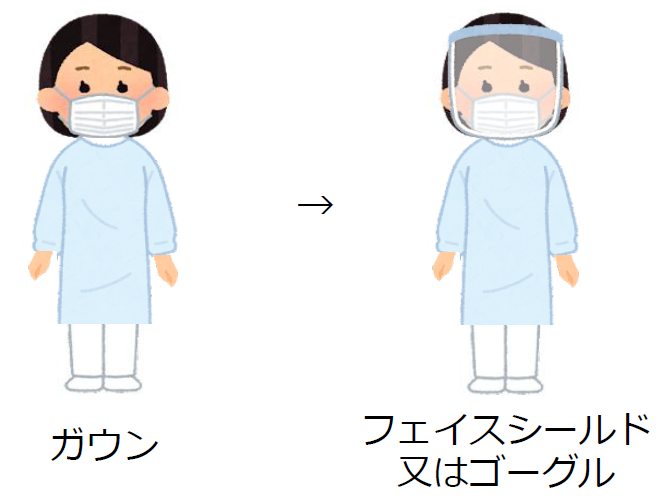

個人防護具の正しい使い方

個人防護具(PPE)は、介護施設における感染症予防の基本となる重要なアイテムです。正しい使い方を理解し適切に活用することで、職員および利用者の健康を効果的に守ることができます。 1. 各種個人防護具の正しい着用方法 ・マスク: ドレープがしっかり鼻と口を覆い、顔に密着するように装着します。マスクを触った後は、速やかに手を洗います。 ・手袋: 必要な場合に限り着用し、手指との接触を最小限に抑えます。使用後は適切に廃棄し、手洗いを行います。 ・防護服: 汚染物質が付着しないように全身をカバーし、脱衣時には外部に汚染物質が付着しないよう注意します。 2. 個人防護具の適切な管理とメンテナンス方法 ・保管方法: 個人防護具は清潔で乾燥した場所に保管し、直射日光や高温多湿を避けます。 ・使用期限の確認: 各種個人防護具には使用期限があり、期限を過ぎたものは交換します。 ・清掃と消毒: 再使用可能な防護具は、使用後に適切に洗浄・消毒し、再利用可能な状態を保ちます。 3. 個人防護具の使用が感染症予防に与える効果 ・マスク: 呼吸器系の病原体の吸入を防ぎ、飛沫感染のリスクを低減します。 ・手袋: 直接的な接触による感染の防止に役立ちます。 ・防護服: 汚染物質が衣服を通じて体に付着するのを防ぎます。 介護職員が利用者と接触する前に必ずマスクと手袋を着用し、必要に応じて防護服を追加することで、感染リスクを大幅に低減させることが可能です。また、個人防護具の適切な管理を徹底することで、持続的な感染防止対策を維持することができます。

感染対策に関する疑問点の解消

感染症対策に関するよくある質問とその回答を以下にまとめました。これらの情報が、施設内での感染症予防対策をより効果的に実施するための参考になれば幸いです。 質問1: 感染症予防のために定期的な手洗いはどのように行うべきですか? 回答1: 手洗いは感染症予防の基本です。外出先から戻った際、食事前後、トイレ使用後には必ず石鹸と流水で20秒以上丁寧に手洗いを行ってください。乾燥機やペーパータオルを使用して手を完全に乾かすことも重要です。 質問2: マスクの正しい着用方法は? 回答2: マスクは鼻と口を完全に覆う形でしっかりと着用し、顔との隙間ができないようにします。また、マスクの外側は触らないようにし、定期的に交換することが推奨されます。 質問3: 予防接種の種類とその重要性は? 回答3: インフルエンザや肺炎球菌などの予防接種は、高齢者の感染症リスクを大幅に低減します。施設内で定期的に予防接種を実施し、利用者と職員の健康を守ることが重要です。 質問4: 日常の環境清掃で特に気を付けるポイントは? 回答4: 綿密な清掃と消毒を行うことが必要です。特に共用スペースやトイレ、手洗い場は頻繁に清掃し、アルコールベースの消毒剤を使用して表面の菌を効果的に除去してください。 質問5: 感染拡大時の対応手順は? 回答5: 感染者が発生した場合は、速やかに隔離し、施設内の他の利用者や職員への感染拡大を防ぐための対応策を講じます。詳細な手順は施設の感染対策マニュアルに従ってください。 これらの疑問点について更に詳しく知りたい場合やその他の質問がある場合は、東京都の「高齢者施設・障害者施設向け感染症対策ガイドブック」や、専門家への相談をお勧めします。

やさしい日本語版の活用

「やさしい日本語版ガイドブック」は、高齢者や利用者に対する感染症対策の情報を分かりやすく提供するために作成されました。このガイドブックは、専門用語を避け、やさしい日本語で基礎的な予防策や対策方法を説明することを目的としています。 高齢者や利用者に理解しやすいように、簡潔な文章構成や視覚的な図表、イラストを多用するなど、工夫が施されています。これにより、情報が直感的に理解しやすくなり、実際の感染症対策に役立てることができます。 各介護施設においては「やさしい日本語版ガイドブック」を積極的に活用し、職員や利用者に対する教育資料として取り入れることが推奨されます。定期的な研修や情報共有の場でこのガイドブックを参照することで、感染症対策の理解を深め、実践的な対策を進めましょう。

感染防止対策の強化に向けた施設運営の改善

感染防止対策の強化は、介護施設の運営において欠かせない要素です。施設全体で徹底的な対策を講じることで、利用者と職員の安全を確保し、信頼される環境を維持することが可能となります。 本セクションでは、感染防止対策を強化するための改善点とその実施方法について詳しく解説します。さらに、これらの改善により得られる運営上のメリットについてもご紹介します。

職員教育と意識向上

職員教育と意識向上は、感染防止対策を効果的に実施する上で不可欠な要素です。施設全体の安全性と信頼性を高めるために、教育プログラムの導入や定期的な研修の実施が求められます。職員の感染防止意識を高めるための教育方法や、看護師や介護職員の役割強化に向けた取り組みについて詳しく紹介します。

定期的な研修の実施

定期的な研修の実施は、介護施設における感染症対策の効果的な運用と継続的な改善に欠かせない要素です。研修を通じて職員の知識や技術を向上させることで、施設全体の感染リスクを低減し、利用者に安全で安心な環境を提供することが可能になります。 定期研修の目的と重要性について説明します。定期的な研修は、最新の感染症対策情報を職員に共有し、日常業務における適切な対応能力を養うことを目的としています。また、感染症対策に対する職員の意識を高めることで、予防策の徹底が期待できます。これにより、感染症の発生を未然に防ぐとともに、万が一発生した際にも迅速かつ適切な対応が可能となります。 研修内容の具体例として、以下のような項目が挙げられます。 ・感染症の基礎知識:病原体の種類、感染経路、予防策などの基本的な知識の習得。 ・最新対策技術:新たな感染症対策の方法や技術、個人防護具の正しい使用方法などの実践的なスキルの習得。 ・緊急対応手順:感染症の発生時における初動対応や感染拡大防止のための手順の確認。 効果的な研修の実施方法と評価方法については、以下のポイントが重要です。 ・定期的なスケジュール設定:年に数回、定期的に研修を計画し、継続的な学習の機会を提供する。 ・実践的な内容:座学だけでなく、シミュレーションや実地訓練を取り入れ、職員が実際の場面でも対応できるようにする。 ・効果の評価:研修後にアンケートやテストを実施し、研修内容の理解度や実践能力を評価する。また、評価結果を基に研修内容の改善を図る。 実際の研修プログラムの事例として、東京都が提供する「介護現場における感染対策の手引き」に基づいた研修プログラムでは、最新の感染症情報のアップデートや実際のケーススタディを通じて、職員の理解を深めています。また、定期的に外部講師を招くことで、最新の研究成果や実践的なノウハウを取り入れることができ、研修の質を高めています。 このように、定期的な研修の実施は、介護施設における感染症対策を強化し、持続可能な運営を実現するために不可欠です。施設全体で連携し、継続的な学習と改善を図ることで、より安全で安心な環境を提供しましょう。

看護師や介護職員の役割強化

看護師や介護職員の役割強化は、介護施設における感染防止対策の中核を担う重要な要素です。看護師や介護職員は、日常的なケアの中で感染症の早期発見や予防策の実施を行うことで、利用者の健康と安全を守る役割を果たしています。 専門性を高めるためのトレーニング方法としては、最新の感染症知識の習得や個人防護具の正しい使用方法の研修が挙げられます。定期的な研修やシミュレーション訓練を通じて、職員のスキルと意識を向上させることが重要です。 役割強化は、施設全体の感染防止対策に大きく寄与します。高度な専門知識を持つ職員が増えることで、チーム全体の対応力が向上し、迅速かつ効果的な感染症対策が可能となります。実際の職員育成事例では、定期的な研修プログラムの導入により、職員の感染防止意識が高まり、施設内での感染症発生率が低下したケースが報告されています。

チームでの感染症対策の実践

チームとして協力して感染防止策を実施することは、介護施設における感染症対策の成功の大事なポイントです。効果的なチームワークは、職員全員が一丸となって感染リスクを低減させるための鍵となります。 効果的なチームワークを促進するためには、定期的なコミュニケーションと役割分担の明確化が重要です。具体的には、定例会議を通じて情報共有を行い、各職員の責任範囲を明確にすることで、迅速かつ効率的な対応が可能となります。また、チームメンバー間の相互信頼を築くための研修やチームビルディング活動も効果的です。 チームでの感染症対策がもたらすメリットとして、感染拡大の防止だけでなく、職員のモチベーション向上や業務効率化が挙げられます。実際に、ある介護施設ではチームワークの強化により、感染発生時の迅速な対応が可能となり、その結果感染拡大を未然に防ぐことに成功しました。このように、チームベースのアプローチは、施設全体の健康管理と運営の質向上に寄与します。

利用者とのコミュニケーションの工夫

感染症予防において、利用者とのコミュニケーションの工夫は極めて重要です。適切な情報伝達と信頼関係の構築を通じて、利用者の理解と協力を得ることが感染症対策の効果を高めます。また、コミュニケーションを通じて利用者の不安を軽減し、安心して施設を利用できる環境を整えることが求められます。 本セクションでは、感染症予防に関する情報を効果的に伝える方法や、信頼関係を築くためのコミュニケーション技術、さらに利用者の不安を和らげるための実践的なアプローチについて紹介します。これらの方法を活用することで、施設全体の感染症対策をより一層強化することが可能となります。

感染症予防の啓発活動

感染症予防の啓発活動は、介護施設における感染症対策の根幹を成す重要な要素です。利用者や職員が感染症のリスクとその予防方法を正しく理解し、日常生活や業務において適切に実践することで、施設内での感染症蔓延を防ぐことができます。特に高齢者は感染症にかかりやすく、その健康状態を維持するためにも啓発活動は欠かせません。 効果的な啓発活動の方法としては、定期的な研修やワークショップの開催、視覚的に訴えるポスターやリーフレットの配布、日常業務の中での感染予防のポイントを強調するコミュニケーションの実施などがあります。また、インタラクティブなセッションを通じて、職員や利用者が積極的に質問や意見を共有できる環境を整えることも効果的です。こうした多様なアプローチを組み合わせることで、啓発活動の効果を最大化することが可能です。 啓発活動の成果を測定するためには、アンケート調査やフィードバックの収集、感染症発生前後のデータ分析などが有効です。例えば、啓発活動を実施した後に職員の感染予防への理解度や実践度をアンケートで評価し、結果を基にさらに改善を図ることができます。また、感染症の発生率や再発率の変動をモニタリングすることで、啓発活動の効果を数値で把握することが可能です。 実際の啓発活動事例として、東京都内のある介護施設では、定期的な感染症予防研修の実施と共に、職員が自主的に作成したポスターを施設内に掲示する取り組みを行いました。その結果、職員の感染予防意識が向上し、施設内でのインフルエンザ感染者数が前年同期比で30%減少する成果を上げました。このような事例は、啓発活動の有効性を示す貴重な証拠となります。

利用者のストレス軽減策

介護施設における感染症対策は利用者の健康を守るために大切な観点ですが、同時に利用者に対するストレスの原因ともなります。例えば、マスクの着用義務や訪問制限は日常生活に大きな変化をもたらし、利用者が感じる孤立感や不安感を増加させる可能性があります。また、感染予防のための厳格な手洗いや消毒のルールも、利用者にとっては煩わしさやストレスとなり得ます。 これらのストレスを軽減するためには、以下のような取り組みが有効です。 ・心理的サポートの提供: 専門のカウンセラーや心理士を配置し、利用者が抱える不安や悩みを話せる場を提供します。 ・コミュニケーションの強化: 定期的な面会やオンライン通話の機会を設け、家族とのつながりを維持します。 ・日常生活のリズムの維持: 普段通りのスケジュールや活動を可能な限り維持し、安心感を提供します。 ・レクリエーション活動の充実: 音楽療法やアートセラピーなど、楽しみながらストレスを発散できるプログラムを導入します。 これらのストレス軽減策は、単に利用者の心理的な負担を軽減するだけでなく、感染症予防にも寄与します。ストレスが少ない環境では、利用者が感染対策に対して協力的になりやすく、施設全体での感染症予防活動が円滑に進行します。例えば、ストレスが軽減された利用者は、規則正しい手洗いや消毒の徹底を自然と実践するようになり、感染拡大のリスクを低減させることができます。 ある介護施設では定期的な心理カウンセリングの実施とオンライン面会の導入により、利用者の不安感を大幅に軽減することに成功しました。また、音楽療法プログラムを導入した結果、利用者のストレスレベルが低下し、全体的な健康状態の改善が見られました。 これらの取り組みを通じて、介護施設は利用者に対する感染症対策とストレス軽減の両方を効果的に実現することが可能となります。施設運営者は利用者一人ひとりの心理的なニーズに応えることで、より安心で安全な環境を提供し、感染症予防の効果を最大限に引き出すことが求められます。

家族との連携強化

家族との連携は、感染症対策の成功において極めて重要です。施設内で実施している感染症予防策について家族と密に情報共有することで、共通の理解と協力体制を築くことができます。これにより、施設全体の安全性が向上し、利用者の健康管理がより効果的に行われます。 効果的な連携方法としては、以下のような手段が考えられます。 ・定期的なニュースレターの配布:施設での感染症対策の最新情報や取り組みを家族に定期的に共有します。 ・家族会の開催:定期的に家族会を開催し、直接意見交換や質問に答える場を設けます。 ・デジタルコミュニケーションツールの活用:ビデオ会議やメッセージングアプリを利用して、リアルタイムで情報を共有し、家族とのコミュニケーションを強化します。 ・教育セッションの実施:感染症予防に関するオンラインセミナーやワークショップを通じて、家族に対して正しい知識を提供します。 これらの連携強化により、利用者やその家族に対する安心感が大幅に向上します。ある介護施設では毎月のニュースレターを通じて感染症対策の進捗状況を報告し、家族会での質疑応答セッションを実施することで、家族の不安を軽減し、施設への信頼を深めています。

コスト効率の高い感染症対策のポイント

感染症対策を効果的に実施するには、コスト効率を考慮することが重要です。限られた予算内で最大の効果を得るためには、効率的な運営体制の構築、効果的な設備投資、そしてコスト削減を意識した選択肢の3つのポイントを押さえる必要があります。それぞれのポイントについて方法や実践例を紹介します。

効果的な設備投資

感染症対策において、コスト効率の高い設備投資は施設の安全性と運営効率を大幅に向上させる鍵となります。適切な設備を導入することで、感染症の予防効果を最大化しながら、長期的なコスト削減も実現可能です。本セクションでは、設備投資の事例やその効果、計画と実施方法について紹介します。

空気清浄機や消毒設備の導入

空気清浄機や消毒設備は、介護施設における感染症予防において欠かせない装備です。これらの設備を導入することで、施設内の空気中に存在するウイルスや細菌を効果的に除去し、利用者や職員の健康を守る環境を整えることが可能になります。 製品例や導入事例としては、以下のようなものがあります。 ・HEPAフィルター搭載の空気清浄機: 微細な粒子を99.97%除去する能力があり、ウイルスや細菌の拡散を防ぎます。 ・紫外線(UV)消毒装置: 空気中や表面に存在する病原体を無害化し、感染症の発生リスクを低減します。 ・オゾン発生装置: 強力な酸化作用で空気中の有害物質や病原体を分解します。 導入に際しては、設備のコストと効果を慎重に考慮する必要があります。初期投資は必要となりますが、長期的には感染症の発生を抑制し、医療費や人件費の削減につながる可能性があります。ある介護施設ではHEPAフィルター付き空気清浄機を導入した結果、インフルエンザの発生率が30%減少し、医療費の削減に成功しました。 さらに、消毒設備の定期的なメンテナンスやフィルターの交換を行うことで、常に高い効果を維持することが重要です。導入事例から学べるように、適切な設備選びと運用が、コスト効率の高い感染症対策の鍵となります。

感染症予防に役立つ環境整備

感染症予防に役立つ環境整備は、介護施設の安全と利用者の健康を守る上で欠かすことのできない取り組みです。まず、施設内の空気循環や換気システムの改善が重要です。適切な換気は、ウイルスや細菌の拡散を抑制し、室内の空気を清潔に保つための基本的な対策です。最新の換気設備を導入することで、効率的かつ効果的に空気の流れを管理し、感染リスクを大幅に低減させることが可能です。 次に、清潔な環境維持のための取り組みが求められます。定期的な清掃と消毒の実施はもちろんのこと、手洗い所やトイレなどの共用スペースの衛生管理を徹底することが重要です。また、東京都の「高齢者施設・障害者施設向け感染症対策ガイドブック」に基づき、効果的な清掃手順や消毒方法を採用することで、施設全体の衛生レベルを向上させることができます。 さらに、環境整備が感染症予防に与える効果は直接的なものだけでなく、利用者や職員の安心感にも繋がります。例えば、エアフィルターの定期的な交換や最新の消毒設備の導入は、施設の信頼性を高めるとともに、コスト効率の良い感染症対策としても有効です。これにより、長期的な運営コストを抑えながらも、高い衛生基準を維持することが可能となります。 実践的な環境整備方法としては、定期的な換気の実施、手洗い・うがいの徹底、消毒剤の適切な使用などがあります。これらの取り組みを継続的に行うことで、介護施設内での感染症の発生を未然に防ぎ、利用者と職員の健康を守ることができます。これらの対策は、施設運営における信頼性を高めるだけでなく、地域社会全体の健康管理にも寄与する重要な役割を果たします。

コスト削減を意識した選択肢

感染症対策を行う際、コスト削減は重要な課題の一つです。限られた予算内で効果的な対策を実施するためには、戦略的な選択肢を検討する必要があります。以下では、コストを抑えながらも高い効果を維持できる方法をご紹介します。 1. 効果的な設備投資を行うことで、長期的なコスト削減が可能になります。例えば、空気清浄機や自動消毒設備の導入は初期費用がかかりますが、これにより手動での消毒作業を減らし、労働コストを削減できます。 選択肢としては以下のような方法があります。 ・空気清浄機の導入:感染症の拡散を防ぐために高性能な空気清浄機を設置します。これにより、空気中のウイルスや細菌を効果的に除去できます。 ・自動消毒設備の利用:共用スペースや入口に自動消毒システムを導入することで、手動消毒にかかる時間とコストを削減します。 ・再利用可能な個人防護具(PPE)の採用:使い捨てPPEではなく、適切な洗浄・消毒プロセスを経た再利用可能なPPEを使用することで、長期的なコストを削減できます。 2. 効率的な運営体制の構築もコスト削減につながります。職員の業務を最適化し、無駄な作業を減らすことで、人的コストを削減できます。 具体的には以下の方法があります。 ・業務の自動化:デジタルツールや管理システムを導入し、手作業を減らして業務効率を向上させます。 ・職員の役割分担の見直し:職員それぞれのスキルや役割に応じた業務分担を行うことで、業務の重複や無駄を削減します。 ・クロストレーニングの実施:職員が複数の役割を担えるようにトレーニングを行い、必要に応じて柔軟に対応できる体制を整えます。 3. 低コストで高効果な対策の実施も重要です。以下のような方法は、比較的低コストでありながら高い効果を発揮します。 ・手洗い・うがいの徹底:基本的な手洗いとうがいを徹底することで、感染症の拡大を効果的に防ぐことができます。 ・定期的な清掃と消毒:共用スペースや高頻度に触れる場所の定期的な清掃と消毒を行うことで、感染リスクを低減します。 ・スタッフの教育と意識向上:感染症対策に関する定期的な研修を実施し、スタッフの意識を高めることで、日常的な感染予防が徹底されます。 実際のコスト削減事例に基づく方法を取り入れることで、効果的なコスト削減が可能です。例えば、ある介護施設では、消耗品の一括購入を行うことで、単価を削減しコストを抑えています。また、エネルギー効率の高い設備を導入することで、長期的な運営コストの削減に成功しています。 これらの選択肢を取り入れることによって、介護施設はコストを削減しつつ、高品質な感染症対策を継続的に提供することが可能となります。効率的な運営と戦略的な投資を組み合わせることで、経営の安定と利用者の安全を両立させましょう。

効率的な運営体制の構築

感染症対策を効率的に実施するためには、効率的な運営体制の構築が不可欠です。本節では、運営体制の設計方法や職員の役割分担、業務プロセスの最適化について紹介し、実際の運営改善事例を交えて方法を示します。

職員の業務効率化

職員の業務効率化は、感染症対策において不可欠な要素です。業務が効率化されることで、職員はより多くの時間を利用者のケアに充てることができ、その結果感染症の予防や早期発見につながります。また、効率化は職員の負担を軽減し、ストレスの低減にも寄与します。 業務効率化を図るための方法としては、以下のような取り組みが挙げられます。 ・業務自動化:電子カルテや自動化システムの導入により、手作業による記録や処理を削減し、情報の正確性と迅速な共有を実現します。 ・役割分担の見直し:職員一人ひとりの専門性や強みを活かした適切な役割分担を行うことで、作業の無駄を省き、効率を向上させます。 業務効率化によって得られるメリットは業務時間の短縮、コストの削減、職員の満足度向上など多岐にわたります。例えば、自動化システムの導入により、データ入力にかかる時間が大幅に短縮されると、職員はより多くの時間を直接的なケア業務に充てることが可能になります。また、役割分担の見直しにより、各職員が自分の専門分野に集中できるようになれば、業務の質も向上します。

感染症対策委員会の役割強化

感染症対策委員会は、介護施設全体の感染症予防において中心的な役割を果たします。委員会は、施設内での感染症発生時における迅速かつ効果的な対応を統括し、感染拡大の防止や利用者と職員の安全確保を図ります。また、最新の感染症情報の収集と共有を行い、施設の感染症対策が常に最新の知見に基づいていることを保証します。 感染症対策委員会の機能を強化するためには、まず委員会メンバーの専門知識の向上が必要です。定期的な研修や勉強会を通じて、最新の感染症対策技術や知識を習得させることが効果的です。さらに、委員会内での明確な役割分担とコミュニケーションの促進により、迅速な意思決定と実行が可能となります。例えば、東京都の「高齢者施設・障害者施設向け感染症対策ガイドブック」を活用し、対策項目を委員会で共有・実施することが推奨されます。 委員会の強化は、施設全体の感染症予防に直接的に貢献します。強固な委員会体制は、感染症の早期発見と即時対応を可能にし、その結果感染症の拡大リスクを大幅に低減します。実際に、感染症対策委員会を設置し、定期的なミーティングと情報共有を行っている介護施設では、迅速な対応により感染症の蔓延を抑制し、利用者と職員の安全を確保することに成功しています。これにより、施設の信頼性と利用者の安心感も向上します。

社会福祉施設としての連携強化

社会福祉施設としての連携強化は、感染症対策において非常に重要な役割を果たします。他の社会福祉施設との協力を通じて、情報共有や資源の有効活用が可能となり、感染症の拡大を効果的に防ぐことができます。また、共同購入や資源の共有により、コストを削減しつつ、高品質な感染対策を実施することが可能となります。 さらに、連携強化は利用者の安全と健康管理に直接的な影響を与えます。複数の施設が協力して感染症対策に取り組むことで、利用者に対する安心感が高まり、信頼性の向上につながります。ある地域内の複数の社会福祉施設では、定期的な情報交換会や共同研修の実施により、職員のスキルが向上し感染対策の一貫性が保たれています。このような連携を通じて、より強固な感染症対策体制の構築が期待されます。

まとめと今後の展望

この記事では、介護施設における感染症対策の重要ポイントを総括し、今後の課題とその解決策について考察しました。感染症対策の強化とコスト効率の向上が、施設運営の持続可能性と利用者の安心感に直結することを明らかにしています。今後も変化する感染症環境に対応し、さらなる対策の充実を図るための展望について述べます。 介護施設が直面する新たな課題に対処し、地域社会と連携した効果的な感染症対策を展開していくためには、継続的な改善と革新が不可欠です。本記事がより安全で安心な介護サービスの提供に寄与することを願っています。

介護施設の感染症対策の未来

このセクションでは、介護施設の感染症対策の未来について探ります。新たな感染症への対応力を強化する取り組みや、高齢者介護施設の役割拡大に伴う感染症対策の必要性、そして地域社会との連携強化が今後の感染症対策にどのように寄与するか解説します。

新たな感染症への対応力強化

新たな感染症の脅威は予測不可能であり、介護施設における迅速かつ効果的な対応力の強化が求められています。これにより、利用者と職員の安全を確保し、施設全体の信頼性を維持することが可能となります。 新興感染症の脅威とその対策の必要性に関して、新型コロナウイルスのパンデミックはその一例として挙げられます。高齢者施設では免疫機能が低下している利用者が多いため、感染症の拡大は深刻な事態を招く可能性があります。東京都の「高齢者施設・障害者施設向け感染症対策ガイドブック」では、これらの脅威に対する対策が詳細に解説されており、施設運営者はこれを基に迅速な対応策を講じることが求められます。 迅速な対応力を高めるための方法としては、感染症発生時の初動対応手順の確立や定期的なシミュレーション訓練の実施が挙げられます。例えば、感染者が確認された際の隔離プロセスや感染経路の遮断手順を事前に定め、職員全員がその手順を熟知することで、実際の発生時に混乱を防ぐことが可能です。また、最新の感染症情報を迅速に共有し、対応策を柔軟に更新する体制の構築も重要です。 継続的な教育と訓練が感染症対応力に与える影響については、職員の知識とスキルの向上が直接的に施設の感染防止能力を高めることにつながります。定期的な研修プログラムを通じて、最新の感染症対策技術やプロトコルを学ぶことはもちろん、実践的な訓練を通じて応用力を養うことが求められます。さらに、教育プログラムには心理的サポートも含めることで、職員のストレス軽減とモチベーション維持にも寄与します。 ある介護施設では定期的なシミュレーション訓練を導入し、職員全員が緊急時の対応を事前に体験することで、実際の感染症発生時に迅速かつ的確な対応が可能となりました。また、継続的な教育プログラムを通じて、職員の感染症対策スキルが向上し、施設全体の安全性が大幅に高まりました。 この事例のように、新たな感染症への対応力を強化することは、介護施設運営における重要な課題です。継続的な教育と訓練、迅速な対応策の確立を通じて、利用者と職員の安全を守り、信頼される施設運営を実現しましょう。

高齢者介護施設の役割の拡大

高齢者介護施設の役割の拡大は、地域社会における高齢者の健康と福祉を支える上でますます重要となっています。これまでの介護提供に加え、地域の医療機関や福祉サービスとの連携を強化することで、包括的なケアを提供することが求められています。 役割の拡大に伴い、感染症対策の重要性も増しています。特に高齢者は免疫機能が低下しているため、感染症のリスクが高く、施設内外での感染拡大を防ぐための徹底した対策が必要です。東京都の「高齢者施設・障害者施設向け感染症対策ガイドブック」に基づき、最新の対策を導入することで、安心・安全な環境を維持することが可能です。 取り組みとしては、地域医療機関との協力体制の構築や、地域住民との交流プログラムの実施が挙げられます。これにより、介護施設は単なるケアの場から、地域全体の健康管理に寄与する重要な拠点へと進化します。また、ICTを活用した遠隔医療の導入や、スタッフの専門性を高めるための継続的な研修も、役割拡大を支える重要な要素となります。 未来志向の施設運営を目指すためには、持続可能な感染症対策と連携強化が不可欠です。これにより、高齢者が安心して生活できる環境を提供し、地域社会全体の福祉向上に貢献することができます。

地域社会との連携の重要性

地域社会との連携は、介護施設における感染症対策において極めて重要な役割を果たします。地域の医療機関や保健所、ボランティア団体と協力することで、最新の感染症情報の共有や迅速な対応が可能となり、施設内外からのサポートを効率的に受けることができます。 効果的な連携方法としては、定期的な情報交換会の開催や緊急時の対応マニュアルの共有、共同トレーニングの実施などが挙げられます。例えば、地域の保健所と連携してワクチン接種プログラムを共同で実施することで、コストを抑えつつ広範な対策が可能となります。 連携強化により、利用者とその家族に対する安心感の向上が実現し、地域全体の健康管理体制が強化されます。これにより、感染症の早期発見と迅速な対応が可能となり、施設の信頼性と運営効率の向上にもつながります。

感染症対策を通じた施設運営の質向上

感染症対策は、介護施設において利用者と職員の健康を守るだけでなく、施設全体の運営の質を向上させる重要な取り組みです。効果的な感染症対策を実施することで、安心できる環境を提供し、サービスの質や運営効率の向上につながります。次のセクションでは、感染症対策を通じて施設運営の質を高める方法について詳しく解説します。

利用者の安心感の向上

利用者の安心感の向上は、介護施設における感染症対策の成功にとって非常に重要な要素です。適切な感染症対策を実施することで、入居者やその家族は「この施設は安全で信頼できる」と感じることができます。特に、高齢者は免疫機能の低下により感染症にかかりやすいため、効果的な対策は彼らの安心感を大きく支えるものとなります。 安心感を提供するためには、まず透明性の確保が重要です。定期的な感染症予防の実施状況や、万が一感染者が発生した際の対応策を明確に共有することで、入居者やその家族は施設の取り組みを理解し、信頼を深めることができます。また、コミュニケーションの強化も欠かせません。スタッフが利用者と積極的に対話し、不安や疑問に迅速かつ丁寧に対応することで、安心感の醸成につながります。 安心感の向上は、利用者の満足度にも直接的な影響を与えます。満足度の高い利用者は、施設への信頼感が高まり、長期的な入居や家族からの紹介につながる可能性が高くなります。高い満足度は、施設の稼働率の向上や、スタッフの働きがいの向上にも寄与するため、結果的に施設全体の経営安定化にもつながります。 ある介護施設では、定期的な健康チェックと感染症予防講習を実施しています。これにより、利用者自身が健康管理に積極的に参加できる環境を整え、安心感を高めています。また、入居者専用の情報掲示板やデジタルツールを活用して、最新の感染症情報や施設の対応状況をリアルタイムで共有することで、常に安心できる情報提供を行っています。

職員の働きやすい環境の整備

感染症対策は、介護施設の職員の働きやすさに大きな影響を与えます。個人防護具(PPE)の着用や頻繁な消毒作業により、職員の身体的負担が増加し、長時間の作業による疲労が蓄積しやすくなります。また、感染防止のための厳格なプロトコルに従う必要があるため、業務が煩雑になり、精神的なストレスも増大します。これにより、職員のモチベーション低下や離職率の増加といった問題が発生する可能性があります。 職員の働きやすい環境を整備するためには、以下の方法が有効です。 ・柔軟な勤務体制の導入:シフトの調整や休暇の取得を容易にし、職員のワークライフバランスを支援します。 ・メンタルヘルスサポートの提供:カウンセリングやストレス管理の研修を行い、職員の精神的健康を維持します。 ・適切な設備の整備:PPEの十分な供給や快適な休憩スペースの確保を通じて、職員が安心して働ける環境を整えます。 ・職員間のコミュニケーション強化:定期的なミーティングやチームビルディング活動を通じて、職場の連帯感を高めます。 これらの取り組みを実施することで、職員のモチベーションが向上し、その結果感染症対策の効果も高まります。例えば、ある介護施設では定期的なメンタルヘルス研修を導入した結果、職員のストレスレベルが低下し、業務効率が向上するとともに、感染症の発生率も減少しました。職員が働きやすい環境を整えることは、施設全体の安全性とサービスの質を向上させるために不可欠です。

持続可能な施設運営の実現

持続可能な施設運営とは、長期にわたり安定して高品質なサービスを提供し続けるための運営方法です。特に感染症対策においては、単発的な対応ではなく、継続的かつ効率的に対策を実施することが求められます。ここでは、持続可能な運営を実現するための方法と、その重要性について詳しく説明します。 感染症対策を持続可能に実施するためには、以下のような方法が有効です。 ・効率的な資源管理:感染症対策に必要な資源(個人防護具や消毒剤など)を適切に管理し、無駄を省くことでコストを削減します。 ・従業員教育の継続:定期的な研修を通じて従業員の感染症対策スキルを向上させ、常に最新の知識と技術を維持します。 ・テクノロジーの導入:自動化システムやIoTデバイスを活用して、感染症対策の効果を高めるとともに、運営の効率化を図ります。 ・柔軟な運営計画:状況に応じて迅速に対応できるよう、柔軟な運営計画を策定し、定期的に見直します。 持続可能な運営が施設全体の長期的な健康管理に与える影響は大きく、以下のようなメリットがあります。 ・安定したサービス提供:感染症対策が継続的に実施されることで、利用者に安心感を提供し、サービスの質を維持します。 ・コスト削減:効率的な資源管理や運営の効率化により、長期的なコスト削減が可能となります。 ・リスクの低減:感染症の発生を未然に防ぐことで、施設運営におけるリスクを大幅に低減します。 ・従業員の満足度向上:持続可能な運営環境が整うことで、従業員の働きやすさが向上し、離職率の低下に寄与します。 これらの取り組みにより、介護施設は持続可能な運営を実現し、長期的に高品質なケアを提供し続けることが可能となります。持続可能な運営を目指すことで、感染症対策だけでなく、施設全体の健康管理と運営効率の向上にも繋がります。