介護報酬改定は、介護施設の運営効率化と利用者満足度の向上を実現するために極めて重要な役割を果たします。介護報酬の基準や支給額が見直されることで、効率的な施設運営、人材の確保、サービスの質の向上を促進し、介護事業者が持続可能な経営を行うための基盤が整います。

本記事では、介護報酬改定の基本的な意義と目的を明確にし、改定によって期待される主な効果について詳しく解説します。最新情報を基に、介護施設の運営最適化と利用者満足度の向上を目指す経営者必見の内容となっています。

介護報酬改定とは?その概要と重要性

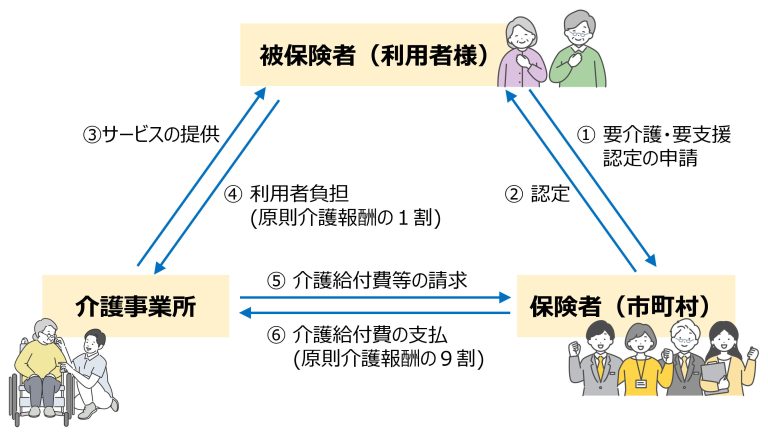

介護報酬改定とは、介護保険サービスの公定価格を見直すプロセスであり、原則として3年に1度行われます。この改定は、介護サービスの質や量を適正に評価し、介護事業者が安定的に事業を運営できるようにするために実施されています。改定により、介護サービスの提供内容や料金体系が変更されるため、事業者はこれに対応するための経営戦略の見直しやサービス改善を迫られます。また、利用者にとってもサービスの質や利用料金に直接的な影響があるため、改定は介護サービス全体の質向上と経済的な負担軽減の両面で重要な役割を果たします。

定期的な改定が必要とされる理由としては、社会的背景や経済状況の変化が挙げられます。高齢化の進展に伴い、介護サービスの需要は増加し続けており、これに対応するためには持続可能な介護保険制度の維持が不可欠です。また、物価の変動や人材確保の課題など、介護事業者が直面する経営環境も常に変化しているため、これらに柔軟に対応するためにも定期的な報酬改定が求められます。

介護報酬改定の目的と仕組み

介護報酬改定は、介護サービスの質向上や事業の持続可能性確保を目的として定期的に行われます。具体的な目的としては、利用者に提供されるサービスの質を高めること、そして事業者が安定した経営基盤を維持できるようにすることが挙げられます。サービスの質向上は、利用者満足度の向上や介護職員のモチベーション向上につながります。

介護報酬改定は、主に社会保障審議会介護給付費分科会において議論されます。このプロセスでは、分科会がサービスの質や量、地域差などを考慮しながら報酬の見直しを行います。その後、改定案は厚生労働大臣による諮問・答申を経て、最終的に告示されます。このようなプロセスを経ることで、透明性と公平性が確保され、関係者全体の合意形成が図られます。

介護報酬改定に関連する主要な利害関係者には、介護事業者、利用者、政府機関、および介護職員が含まれます。介護事業者は、改定によって収益構造や人材確保に影響を受けるため、経営戦略の見直しが必要となります。利用者にとっては、報酬改定がサービスの質や内容に直接的な影響を与えるため、安心して利用できる環境が整備されます。政府機関は、介護保険制度全体の持続可能性を確保する役割を担い、介護職員は処遇改善や労働環境の向上を通じて、質の高いサービス提供に貢献します。

介護保険制度における介護報酬の役割

介護報酬は、介護サービス提供者が提供する各種サービスに対して支払われるもので、制度全体の財源の主要部分を構成しています。この報酬により、サービス提供者は安定した収益を確保し、質の高い介護サービスを維持・向上させることが可能となります。

サービス提供者にとって、介護報酬は事業運営の基盤となるものであり、その資金は職員の給与など人材の確保や、最新の介護機器導入など設備の充実に活用されています。これによりサービスの質が維持向上し、利用者からの信頼も高まります。

適切な介護報酬の設定により、利用者は必要なサービスを適切な料金で受けることができ、満足度が向上し、高齢者やその家族にとって安心して利用できる介護サービスが提供されることになります。

厚生労働省が主導する改定プロセス

厚生労働省が主導する介護報酬改定は、以下の主要なステップを経て行われます。

(1)社会保障審議会介護給付費分科会での議論:

まず、介護報酬改定案は社会保障審議会の介護給付費分科会に提出されます。ここでは、サービスの質や量、地域差、人件費率などが詳細に検討され、多様な視点から意見交換が行われます。

(2)厚生労働大臣による諮問・答申:

分科会での議論を踏まえ、厚生労働大臣が最終的な諮問・答申を行います。この段階では、分科会の提案を基に政策的な判断が行われ、改定内容が具体化されます。

(3)法令やガイドラインの整備と告示:

大臣の答申を受けて、関連する法令やガイドラインが整備され、正式に告示されます。

これにより、介護事業者は新しい介護報酬体系に基づいて運営計画を見直し、必要な対応を行うことが求められます。

このプロセスは、透明性の高い議論と多様な参加者の意見反映を重視しており、介護保険制度の公正性と効果性を維持するための重要な仕組みとなっています。

介護報酬改定が事業者・利用者に与える影響

介護報酬改定は、介護事業者の収益構造に大きな影響を与えます。具体的には、サービス提供に伴う収入の増減や人件費の変動が挙げられます。報酬単価が引き上げられた場合、事業者は同じサービス提供量でも収益を増加させることが可能となります。一方で、人件費の上昇は経営圧迫要因となるため、効率的な人材配置や業務改善が求められます。

例えば、単価が5%上昇した場合、年間収益は約500万円増える一方、同時に人件費が3%増加することで、総支出も200万円ほど増加します。このバランスを如何に取るかが経営の鍵となります。 利用者に対しては、サービス提供内容や料金負担に変化が生じます。介護報酬の改定によりサービスの品質向上が期待される一方で、利用者の自己負担割合が増加する可能性があります。

例えば、新しいプログラムの導入により、利用者満足度向上や新規利用者の増加が見込まれるかもしれません。しかし自己負担が増加すると、経済的な理由でサービス利用を控える利用者が出てくる可能性があります。 介護報酬改定にはメリットとデメリットが相互に存在します。メリットとしては、報酬の適正化によってサービスの質が向上し、業界全体の競争力が高まる点が挙げられます。また、人材確保のための賃上げが進むことで、職員の定着率が向上し、結果として利用者へのサービス品質が安定します。

一方、デメリットとしては、報酬改定に伴う経営負担の増加や、変更に対応するための運営体制の見直しが必要となる点が挙げられます。 具体的な事例として、令和5年度の介護報酬改定では、訪問介護サービスの単価が4%引き上げられ、これによりA介護施設では年間約300万円の収益増加が見込まれました。同時に、人件費の引き上げにより経営負担も約150万円増加しました。このため、A介護施設では業務効率化のためにITシステムの導入を進め、年間運営コストを500万円削減することに成功しました。このように、介護報酬改定は事業者にとってはチャンスともなり得ますが、適切な対応と戦略的な経営判断が求められます。

介護報酬改定の頻度と施行時期

原則3年に1度の改定スケジュール

介護報酬改定は、原則として3年に1度のペースで実施されることにより、介護事業者は長期的な事業計画や資金計画を立てやすくなります。この3年サイクルは、経済状況や介護ニーズの変化に対応しつつ、制度の安定性を保つために設定されています。定期的な改定により、事業者は将来の収支を予測しやすくなり、計画的な経営が可能になります。一方で報酬改定は、事業者側の改定対応も伴います。制度設計の観点からは、柔軟性と安定性のバランスが重要であり、定期的な見直しはその実現に寄与しています。

訪問介護など一部サービスの改定時期のズレ

訪問介護など一部サービスの改定時期が他のサービスと異なる理由として、主に診療報酬改定との連動の必要性が挙げられます。診療報酬は医療サービスの提供に関連する報酬体系であり、これとの整合性を保つために、訪問介護サービスの改定時期が調整されることが多いのです。 さらに、各サービスごとの特性と改定時期の調整理由も重要な要素です。例えば、訪問介護は利用者の自宅でのサービス提供が基本となるため、地域や利用者のニーズに応じた柔軟な対応が求められます。そのため、他のサービスと改定時期をずらすことで、より適切なサービス提供が可能となります。 サービスによって施行時期が異なる点について、事業者は考慮する必要があります。改定時期のずれにより、事業者は異なるタイミングでの業務調整や人材配置の見直しを行う必要があるため、事前に計画を立て、スタッフへの情報共有や研修の実施など、柔軟かつ迅速な対応が求められます。

改定内容の決定プロセス

本節では、社会保障審議会介護給付費分科会の役割や、厚生労働大臣による諮問・答申の流れ、そして告示・通知の改正プロセスについて詳しく解説します。 社会保障審議会介護給付費分科会の役割 社会保障審議会介護給付費分科会は、介護報酬改定において中心的な役割を果たす専門機関です。この分科会は、介護保険サービスの公定価格の見直しを担当し、質の高い介護サービスの提供と事業者の経営安定化を目指しています。 分科会の構成メンバーは、介護業界の専門家や学識経験者、さらには政策立案者など多岐にわたります。これにより、多様な視点から改定内容の検討が行われ、バランスの取れた議論が可能となっています。 分科会は、まず現行制度の問題点や改善点を洗い出します。その後、具体的な改定案を提案し、メンバー間で議論を重ねます。介護報酬改定に際して以下の要素が考慮されます。

- 介護サービスの質と量のバランス

- 事業者の経営状況と持続可能性

- 利用者のニーズと満足度

- 介護職員の処遇改善と人材確保

- 地域ごとの経済状況とサービス提供環境

この議論を経て合意に達した改定案は、最終的に社会保障審議会へと提出され、厚生労働大臣の諮問・答申を経て正式に告示されます。

厚生労働大臣による諮問・答申の流れ

介護報酬改定における厚生労働大臣による諮問・答申の流れは、政策決定の最終段階として非常に重要なプロセスです。このステップでは、具体的な改定内容が精査され、最終的な決定が下されます。 大臣は、分科会で議論された改定案に対して最終的な判断を下します。この判断は、専門的な知見や現場の声を反映したものであり、政策としての実効性と公平性を追求します。具体的には、各項目の単価調整や新たな加算制度の導入などが決定され、これが正式な改定内容として告示されます。

告示・通知の改正とその影響

介護報酬改定に伴い、介護給付費の算定基準の見直し、新たなサービス項目の追加、報酬単価の調整や特定のサービスに対する加算金の導入などが実施されます。これにより、サービスの質や提供方法に対する基準が厳格化され、事業者にはそれに応じた対応が求められます。 改正に対応するために、事業者は以下の対応策を講じることが推奨されます。

- 改定内容の正確な把握・影響を受ける業務プロセスや財務状況の分析

- 変更点に対して迅速に対応するための内部体制整備・専門家への相談

- 社員への周知徹底・業務フローの最適化

また改定内容が遵守されているかを定期的にモニタリングし、必要に応じて適切な是正を行うことも求められます。

令和6年度介護報酬改定の主なポイント

令和6年度の介護報酬改定では、介護職員の処遇改善とサービスの質向上を中心とした重要な変更点が多数盛り込まれました。特に、介護職員等処遇改善加算の見直しにより、職員の給与水準が引き上げられ、多くの施設で人材確保と離職防止に寄与しています。

また、LIFEシステムの活用によるデータ連携の推進や、生産性向上推進体制加算の導入により、業務の効率化とサービス提供の品質向上が図られています。これにより、経営の安定化とともに、利用者に対してより質の高い介護サービスを提供することが可能となります。 これらの改定は、高齢化社会における介護保険制度の持続可能性を確保しつつ、介護施設運営の効率的な運営と利用者満足度の向上を目指すという背景や目的と深く関連しています。事業者はこれらのポイントを踏まえた経営戦略を見直し、持続可能な介護ビジネスモデルの構築を図ることが求められます。

介護職員の処遇改善と賃上げ

直近の介護報酬改定においては、介護職員の処遇改善と賃上げが重要なテーマとして位置付けられています。この改定は、介護現場で働く職員の労働環境を向上させることを目的とした重要な施策となっています。 改定による具体的な処遇改善策としては、以下のような内容が含まれています。

- 基本給の引き上げにより、介護職員の給与水準を業界標準以上に設定

- 資格取得支援制度の充実により、スキルアップを促進

- 勤務環境の改善として、働きやすいシフト制度の導入や休暇取得の促進

- 福利厚生の拡充により、職員の生活安定を支援

これらの賃上げ策は、人材確保や離職防止に対して大きな影響を与えます。 具体的には、

- 給与の向上により、介護職への魅力が増し、新規採用が容易になる

- 職員の満足度が向上することで、長期的な雇用が促進され、離職率の低下につながる

- 安定した職場環境が職員のモチベーションを高め、サービスの質向上に寄与する

これらの施策は、事業者の経営にも多大なメリットをもたらします。 具体的には、

- 高い職員定着率により、採用や研修にかかるコストを削減

- 質の高いサービス提供が利用者満足度を向上させ、施設の評判や信頼性を高める

- 安定した人材基盤が施設運営の効率化を促し、経営の持続可能性を確保する

一方で、賃上げに伴うコスト増加や経営負担の増加といった課題も存在します。しかし、これらの課題に対しては、運営の効率化や付加価値の高いサービス提供を通じてバランスを取ることが可能です。政策と実務を連携させることで、介護施設は持続可能な経営と高品質なサービス提供の両立を実現することができます。

介護職員等処遇改善加算の見直し

介護職員等処遇改善加算の見直しは、介護施設におけるスタッフの待遇向上を目的とした重要な施策です。直近の改定では、加算の基準や支給条件が大幅に変更され、事業者にとって財政面での影響が顕著となっています。具体的な変更点や新たな基準、これらが事業者に与える財政的な影響、そして加算を最大限活用するための具体的な対応策について見てみましょう。

1. 加算の変更点や新たな基準

- 加算率の引き上げ:

直近の改定により、介護職員等処遇改善加算の加算率がそれまでの5.5~22.5%から14.5~24.5%に引き上げられました。これにより、事業者はスタッフの賃金をより充実させることが可能となります。 - 支給条件の拡充:

新たに、資格を有する正社員以外にも、契約社員やパートタイム職員にも加算が適用されるようになりました。これにより、より多くの職員の処遇改善が期待されます。 - 支給対象の拡大:

以前は特定のサービス提供施設のみが対象でしたが、直近の見直しで、訪問介護や通所介護など、幅広いサービス提供施設が対象となりました。

2. 処遇改善加算が事業者に与える財政的な影響

- 収益構造の変化:

加算額の増加により、事業所のサービス種別にもよりますが、多くの場合月間数十万円の増収効果が見込まれると言われています。これにより、スタッフの給与引き上げや福利厚生の充実が可能となります。 - 人件費の増加:

加算適用に伴い、令和6年度に+2.5%、令和7年度に+2.0%のベースアップが求められています。このため、他の経費の見直しや効率化が求められます。 - 運営資金の確保:

加算による収入増加分を有効に活用することで、施設の設備投資やサービスの質向上に向けた資金を確保することが可能となります。

3. 加算を最大限活用するための具体的な対応策

- 賃金体系の見直し:

加算額を活用して、現在の賃金体系を再評価し、公正かつ競争力のある給与体系を構築することが重要です。これにより、人材の定着率を向上させることができます。 - 職員教育の強化:

加算による資金を利用して、職員の専門性を高めるための研修や資格取得支援を行うことで、サービスの質を向上させることができます。 - 業務効率化の推進:

加算を活用し、業務プロセスの見直しやITシステムの導入を進めることで、業務効率を高め、人件費の増加をカバーする仕組みを構築します。 - 福利厚生の充実:

職員のモチベーション向上を目的として、福利厚生制度の充実を図ります。具体的には、健康管理支援やリフレッシュ休暇の導入などが考えられます。

以上のように、介護職員等処遇改善加算の見直しは、介護施設の経営にさまざまな影響を及ぼします。事業者は改定内容を十分に理解し、積極的に対応策を実施することが求められます。

人材確保と給与向上のための施策

介護報酬改定に伴い、人材確保と給与向上のための具体的な施策が導入されています。これらの施策は、介護業界における人材不足の解消と職員のモチベーション向上を目的としており、事業者にとって競争力の強化につながります。 まず、給与向上策として、改定に基づく以下の具体的な施策が挙げられます。

- 基本給の引き上げ:

介護職員の基本給を増額することで、経済的な安定を提供し、職場への定着を促進します。 - ボーナス体系の見直し:

業績に応じたボーナスの支給を導入し、職員の努力を適切に評価します。 - 賞与の増額:

定期的な賞与の増額により、職員の生活向上を支援します。

次に、人材確保のための新たな取り組みや支援策として、以下の施策が推進されています。

- 研修制度の充実:

職員のスキルアップを支援するため、定期的な研修や資格取得支援を提供します。 - キャリアパスの明確化:

職員が自身のキャリアを計画しやすいように、明確なキャリアパスを設定します。 - 福利厚生の改善:

職員の生活をサポートするため、福利厚生制度を充実させます。 - リクルート活動の強化:

積極的な採用活動を展開し、優秀な人材を確保します。

これらの施策は、事業者の競争力向上に以下のように寄与します。

- 従業員の満足度と定着率の向上:

給与や福利厚生の充実により、職員の満足度が高まり、離職率が低下します。 - 高品質なサービス提供:

スキルアップした職員が質の高いサービスを提供することで、利用者の満足度が向上します。 - ブランドイメージの向上:

優れた人材を確保し、質の高いサービスを提供することで、地域社会におけるブランドイメージが向上します。

実践的な対応として、給与向上策と人材確保の取り組みをバランスよく導入することが重要です。さらに定期的なモニタリングを通じて、施策の効果を継続的に測定し、必要に応じて改善を行うことが成功の鍵となります。

地域区分による単価調整の仕組み

地域区分による単価調整は、介護事業において地域ごとの経済状況や生活コストの違いを反映するために実施されます。 この仕組みは、都市部と地方、さらにはそれぞれの細かいエリアに応じて介護報酬の単価を設定し、事業者が適正な収益を確保できるよう支援するものです。地域の特性やニーズに基づいた単価設定は、公平な報酬体系を維持するために不可欠です。 地域ごとの単価差の理由としては、人件費の違いや運営コストの差異が主な要因となります。 例えば、都市部では人件費や施設の維持費が高いため、単価も高く設定されがちです。一方、地方ではこれらのコストが低いため、単価も低く設定されます。 単価調整は、事業者の収益性やサービス提供の質にも大きな影響を及ぼします。 適切な単価設定が行われることで、事業者は安定した収益基盤を構築し、高品質な介護サービスを提供し続けることができます。逆に単価が不適切であると、サービスの質低下や経営の不安定化を招く恐れがあります。 地域特性に応じた最適な運営戦略を立案するためには、地域ごとの単価設定を正確に理解し、それに基づいた経営計画を策定することが重要です。 設定単価を踏まえ、地域の実情も考慮した適切な戦略を展開することが求められます。

介護サービスの質向上と効率化

本セクションでは、介護サービスの質を向上させるための具体的な施策や、業務の効率化が経営改善に与える影響について解説します。そのうえで質と効率のバランスを保つための戦略についても触れ、実務上での具体例や成功事例を交えてご紹介します。

LIFEの活用によるデータ連携の推進

「LIFEシステム」は、介護施設におけるデータ連携を効率的に推進するための包括的なプラットフォームです。このシステムは、利用者の健康情報、サービス提供履歴、職員のスケジュール管理など、多岐にわたるデータを一元管理し、リアルタイムでの情報共有を可能にします。 データ連携の推進により、サービスの質の向上と業務効率化が実現されます。例えば、利用者の健康状態やケアプランの変更が即座に全スタッフに共有されることで、迅速かつ適切な対応が可能となります。また、業務プロセスの自動化により、事務作業の負担が軽減され、スタッフが本来のケア業務により多くの時間を割くことができます。 LIFEシステムを導入する際には、データのセキュリティ管理や職員への適切なトレーニングが不可欠です。システムの効果を最大限に引き出すためには、導入前の十分な準備と導入後の継続的な運用サポートが求められます。

リハビリテーション等の一体的取組

リハビリテーション等の一体的取組は、利用者の総合的なケアを実現するために不可欠です。リハビリテーションと食事介助、看護ケアなど他のサービスを統合することで、利用者一人ひとりのニーズに応じた包括的な支援が実現します。これにより、利用者の健康維持やQOLの向上が期待されます。 また一体的なサービス提供にともなうサービス間の連携により、業務の無駄な重複や抜け漏れを防ぎ、効率的な運営が可能となります。 一体的取組の成功のカギは、定期的なチームミーティングや共有プラットフォームの活用など、情報共有とコミュニケーションの強化です。 成功事例として、ある介護施設ではリハビリスタッフと看護師が密に連携することで、利用者の回復速度が向上し、再入院率が低下したケースがあります。 総合的なサービス提供は、利用者の多様なニーズに対応し、介護施設全体の運営効率を高める重要な要素です。一体的な取り組みを通じて、より質の高い介護サービスの提供を目指すことが求められます。

生産性向上推進体制加算の導入

「生産性向上推進体制加算」は、介護事業者が業務の生産性を向上させるための取り組みに対して支給される加算金です。この加算の導入により、事業者は効率的な運営やサービス品質の向上を図ることが可能となります。 生産性向上推進体制加算を活用するためには、まず現状の業務プロセスを分析し、改善計画を策定することが求められます。次に、その計画に基づいた具体的な改善策を実施し、成果を報告する必要があります。条件を満たすことで、加算金の受け取りが可能となり、経営改善に大きく寄与します。

介護施設の運営に関する改定事項

直近の改定で新たに導入された運営基準やガイドラインについても、改定内容を的確に理解することが重要です。

特定施設の人員配置基準の見直し

新しい人員配置基準は、特定施設におけるスタッフの適正な配置を確保するために見直されました。具体的には、利用者の状態やサービスの提供内容に応じた人員の最低基準が明確化され、施設ごとの運営状況に応じた柔軟な配置が可能となっています。また、介護職員の専門性や経験に基づいた配置が推奨され、質の高いサービス提供を支える体制が整えられています。 この基準変更によって、スタッフの配置計画や採用戦略の見直しが必要となり、適切な人員配置を維持するための管理体制の強化が求められます。またサービス提供面では、利用者一人ひとりに対するきめ細やかなケアが可能となり、施設全体のサービス品質の向上につながることが期待されます。 効果的な人員配置を実現するためには、まず現行の人員配置状況を詳細に分析し、基準に基づいた適正な配置計画を策定することが重要です。次に、スタッフのスキルや経験に応じた配置を行うための教育・研修プログラムの充実が必要です。また、定期的な配置見直しとフィードバックの仕組みを導入することで、常に最適な人員配置を維持し、施設の運営効率とサービス品質を高めることが可能となります。

テクノロジー導入時の夜間人員配置基準

テクノロジーの導入も、人員配置に大きな影響を与えます。特に夜間業務においては、自動化システムやモニタリング技術の活用により、職員の負担を軽減し、効率的な業務運営が可能となります。これにより、夜間の人員配置を最適化し、サービスの質を維持しつつコスト削減を実現します。 活用事例として、以下のような取り組みを挙げることができます。

- 業務自動化:

自動記録システムやセンサー技術により、職員が手動で行っていた業務が自動化されることで、必要な人員数が減少します。 - リアルタイムモニタリング:

セキュリティカメラやヘルスモニタリングシステムの導入により、夜間の事故や緊急事態に迅速に対応できます。 - コミュニケーションツールの活用:

効率的なコミュニケーションツールを利用することで、職員間の連携が向上し、業務の効率化が図れます。

夜間業務における新たな配置基準としては、以下の点が挙げられます。

- 導入されたテクノロジーの種類とその機能に基づいた人員配置の最適化

- 自動化されたシステムの保守・管理を担当する専任職員の配置

- 緊急時対応のための隙間時間の職員配置とシフト管理

さらに、テクノロジーと人材管理を効果的に連携させる方法としては、以下のアプローチが有効です。

- 定期的な職員教育とトレーニングを実施し、新しいテクノロジーの操作方法を習得させる。

- テクノロジー導入前後での人員配置データを分析し、最適な配置モデルを構築する。

- 職員からのフィードバックを取り入れながら、システムの改善と人員配置の調整を継続的に行う。

例えば、ある介護施設では、夜間用のセンサーシステムとリアルタイムモニタリングツールを導入することで、必要な人員を20%削減しながらも、利用者の安全性を向上させることに成功しました。このような具体的な事例は、テクノロジー導入による人員配置最適化の有効性を示しています。

介護事業者が取るべき対応策

本セクションでは、介護報酬改定に対応するための基本的な対応策から、具体的な経営戦略の見直し方法、などをご紹介します。

改定内容を踏まえた経営戦略の見直し

介護報酬改定にあたっては、経営に与えられる具体的な影響を詳細に分析し、それに基づいた新たな戦略を策定することが求められます。また、効果的な経営戦略の見直しを実現するためには、正確なデータ分析や市場調査の手法を活用することが重要です。

介護給付費算定の変更点への対応

介護給付費算定方法の具体的な変更点には、サービスの質や提供量に基づく単位数の見直し、地域区分による単価調整の強化などが含まれます。これらの変更により、従来の算定方法では対応しきれない新たな要件が導入され、事業者は細かなデータ管理と報告義務の遵守が求められます。 これらの変更点が収益モデルに与える影響としては、単価の増減やサービス提供の最適化が挙げられます。例えば、地域による単価差が拡大することで、地域ごとの経営戦略の見直しが必要となります。また、質の向上を目的としたポイント制の導入により、サービス提供の効率化とコスト管理が一層重要になります。 効果的にこれらの変更点に対応するためには、最新の管理ツールやソフトウェアの導入が有効です。介護事業向けの収益管理システムやデータ分析ツールを活用することで、迅速かつ正確な給付費の算定が可能となります。

事業所の収益モデルの再構築

介護事業所の収益モデルの再構築は、介護報酬改定に対応し、持続可能な経営を実現するために欠かせません。高齢化社会の進展や介護保険制度の変化に伴い適宜収益モデルを見直さないと、経営の安定性が脅かされる可能性があります。 新しい収益モデルを構築する際のポイントとして、まずはサービスの多角化が挙げられます。例えば、訪問看護やリハビリテーションの拡充、地域密着型の介護予防プログラムの導入など、既存のサービスに加えて新たなサービスを提供することで、収益を増加させることが可能です。また、デジタル技術の導入により業務効率を向上させ、コスト削減を図ることも重要です。クラウドベースの管理システムの導入やLIFEシステムを活用したデータ連携の推進は、運営の効率化に大きく寄与します。 収益モデルの再構築によって期待される経営効果には、収益の安定化や利益率の向上があります。例えば、サービスの多角化により、特定のサービスに依存しない経営基盤を築くことができ、リスク分散が図れます。また、業務効率の向上により人件費や運営コストの削減が可能となり、経営全体の利益率が向上します。さらに、質の高いサービス提供が利用者満足度を高め、利用者の継続利用や口コミによる新規利用者の増加にもつながります。

介護予防支援サービスの強化

介護予防支援サービスは、高齢者が自立した生活を長く維持できるようサポートする重要な役割を果たしています。現在、介護予防の重要性が高まる中、多くの施設では予防サービスの充実が求められています。具体的な強化策としては、定期的な健康チェックや運動プログラムの導入、栄養指導の提供などがあります。さらに、地域との連携を強化し、地域住民を対象とした予防活動を展開することで、より広範な支援が可能となります。これらの施策は、利用者の健康維持と生活の質向上に直接貢献するとともに、施設運営にも多大なメリットをもたらします。例えば、予防サービスの強化により、介護の必要度が低下することで施設の稼働率が安定し、経営の効率化が図れます。また、利用者からの信頼が向上することで、地域内での評判が高まり、新規利用者の獲得にも繋がります。

\この記事を読まれている方に人気な資料です/

届出書の準備と提出

介護報酬改定に伴い、事業者は各種届出書の準備と提出が求められます。正確かつ迅速な届出書の作成は、事業運営の円滑化と法令遵守のために不可欠です。

届出書の作成に必要な情報

届出書の作成には、正確かつ詳細な情報が求められます。以下に、記入すべき基本情報と詳細なデータ項目、さらに正確な情報収集と記載のための重要なポイント、そしてよくあるミスや注意点について具体的に説明します。

1. 記入すべき基本情報と詳細なデータ項目

- 事業所名称および所在地: 正確な施設名と住所を記載します。例として「株式会社〇〇・札幌支所」など。

- 代表者情報: 代表者の氏名、連絡先、メールアドレスなどの詳細を記入します。

- 事業内容: 提供している介護サービスの種類や内容を具体的に記載します。例:「訪問介護サービス」、「デイサービス」など。

- 従業員数: 正社員および契約社員の人数を正確に記入します。

- 経営状況: 売上高、経費、利益などの財務情報を詳細に記載します。

- サービス提供実績: 過去のサービス提供実績や利用者数のデータを含めます。

2. 正確な情報収集と記載のためのポイント

- 最新の情報を使用する: データは最新のものを使用し、定期的に更新します。例えば、従業員数や財務情報は年度ごとに見直す必要があります。

- 二重チェックを実施する: 記入後は必ず他の担当者による確認を行い、誤りや漏れがないかをチェックします。

- 公式資料を参考にする: 厚生労働省や地域の行政機関が提供するガイドラインやフォーマットを参考にして、必要な項目を漏れなく記入します。

- 具体的な数値を記載する: 「十分な人員を確保している」という表現ではなく、「現在、正社員が20名在籍しています」と具体的に記載します。

3. よくあるミスや注意点

- 記入漏れ: 必須項目を記入し忘れると、届出書が受理されない場合があります。提出前に全項目が記入されているか確認しましょう。

- 不正確な情報: 誤ったデータを記入すると、後々の修正が必要となり、手続きが遅れる原因となります。特に、数字や日付などは慎重に確認します。

- フォーマット違反: 指定されたフォーマットに従わないと、受理されないことがあります。例えば、手書きが必要な場合や、特定のフォントサイズが指定されている場合があります。

- 提出期限の遅れ: 届出書には提出期限が設けられていることが多いため、余裕を持って準備し、期限内に提出することが重要です。

具体的な例として、ある介護施設が届出書を提出する際に従業員数を「20人」と記載しましたが、実際には最新のデータでは18人であったため、不正確な情報提供となりました。この結果、追加の修正提出が必要となり、手続きが遅延しました。こうしたミスを防ぐために、最新の情報を常に確認し、記入前にしっかりとデータを整理することが求められます。

提出期限と注意点

提出期限と注意点について詳しく説明します。届出書の提出期限を守り、適切なスケジュール管理を行うことは、事業運営の円滑化と法的遵守のために非常に重要です。以下に、注意点を列挙します。

- 提出期限の確認方法とスケジュール管理

届出書の提出期限を定期的に確認することで、余裕を持って準備を進めることができます。カレンダーやスケジュール管理ツールを活用し、重要な締め切りを見逃さないようにしましょう。 - 期限内に提出するための具体的な対策やツール

タスク管理ツールやリマインダーアプリを使用して、提出準備の進捗を管理しましょう。また、チーム内で役割分担を明確にし、期限前に必要な情報や資料を準備することが重要です。 - 提出時に注意すべき法的要件やフォーマットの遵守

届出書の法的要件や指定されたフォーマットを遵守しないと、提出が受理されない可能性があります。提出前に必ず内容を再確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

厚生労働省のQ&Aを活用した対応

厚生労働省が提供するQ&Aは、介護報酬改定に関する重要な情報を効率的に理解し、適切に対応するための強力なツールです。Q&Aを活用することで、最新の改定内容を正確に把握し、事業運営に迅速に反映させることが可能です。厚生労働省の公式サイトで最新のQ&Aを定期的に確認し、情報の信頼性を確保することをお勧めします。

職員教育とサービス品質の向上

介護報酬改定により、職員教育の重要性が一層高まっています。職員教育の新たなニーズと、それに対応するための基本的なアプローチについて概要を紹介します。

介護職員への改定内容の周知

介護報酬改定にともなう運営変更を介護職員に効果的に伝えることは、施設の円滑な運営と職員の理解・協力を得るために欠かせません。効果的な周知戦略を検討しましょう。

訪問介護・通所介護サービスの改善

直近の介護報酬改定に基づき、訪問介護および通所介護サービスにおける具体的な改善点が導入されました。

例えば訪問介護では個別ケアプランの見直しや訪問頻度の最適化、通所介護サービスでは利用者一人ひとりのニーズに合わせたプログラムの充実や最新のリハビリ設備の導入が薦められています。 サービスの改善は、利用者満足度の向上に直結します。よりパーソナライズされたケア提供により、利用者のQOLが向上し、安心してサービスを利用できる環境が整います。また、サービス提供の質が向上することで利用者からの信頼が高まり、施設への継続的な利用や口コミによる新規利用者の増加が期待されます。 改善を実現するためには、具体的な手法やツールの導入が不可欠です。

例えば、最新のケア管理ソフトウェアを活用することで、スタッフ間の情報共有がスムーズになり、効率的な個別ケアプランの作成が可能になります。また、定期的なスタッフ研修を実施することで、サービス提供者のスキル向上を図り、質の高いケアを提供する体制を整えることが重要です。

利用者満足度向上のための施策

利用者満足度の向上は、介護施設の信頼性と競争力を高めるために極めて重要です。具体的な施策や取り組みを通じて、利用者一人ひとりのニーズに応え、サービスの質を継続的に改善することが求められます。 満足度向上に直結する具体的な施策として、以下のような取り組みが考えられます。

- 施設内環境の改善:清潔で快適な居住空間を提供するとともに、バリアフリー設計や最新設備の導入を行う。

- レクリエーション活動の充実:多様な趣味や活動を提供し、利用者の生活に彩りと楽しみを加える。

- 利用者のフィードバック活用:定期的なアンケートや面談を通じて、利用者からの意見や要望を収集し、改善点を可視化する

継続的な満足度向上を実現するための戦略としては、以下のポイントが重要です。

- 継続的な品質管理:

サービス提供の各プロセスにおいて品質基準を明確にし、常に高い水準を維持する。 - スタッフのモチベーション向上:

働きやすい職場環境を整え、スタッフのやりがいや満足度を高める。 - 技術の導入と活用:

最新の介護技術やITシステムを導入し、業務の効率化とサービスの質向上を図る。 - コミュニティとの連携強化:

地域社会や家族との連携を深め、利用者の生活全体をサポートする包括的なケアを提供する。

これらの施策を実践することで、利用者満足度の向上を持続的に実現し、施設全体の運営効率と信頼性を高めることが可能となります。

介護報酬改定がもたらす未来

介護報酬改定は、介護保険制度の持続可能性を高め、介護事業所の競争力強化を促進し、さらに利用者満足度の向上と地域社会への貢献を実現する重要な転機となります。改定による介護業界全体の進化や、新たな取り組みやサービスの導入が期待されています。

介護保険制度の持続可能性

長期的な視点に立った介護保険制度の持続可能性は、現代の高齢化社会において極めて重要な課題です。直近の介護報酬改定は、この持続可能性を支えるための重要な一歩となっています。

被保険者の保険料負担の適正化

現在、被保険者の保険料負担は、介護保険制度の持続可能性を左右する重要な要素となっています。しかし、少子高齢化の進展や医療費の増加に伴い、現行の保険料体系にはいくつかの問題点が指摘されています。特に、所得格差による負担の不公平感や、将来的な保険料の上昇による被保険者への経済的圧迫が懸念されています。 直近の介護報酬改定では、被保険者の保険料負担の適正化を目指し、具体的な施策が導入されます。例えば、所得に応じた負担割合の見直しや、保険料の上限設定の強化が検討されています。また、若年層から高齢者まで幅広い世代が公平に負担を分担できるよう、制度全体のバランス調整が図られます。これにより、被保険者一人ひとりの経済的負担を軽減しつつ、介護保険制度の持続可能性を確保することが期待されています。 改定後の保険料負担の適正化は、被保険者に対して公平性を提供するとともに、長期的な視点での経済的安定をもたらします。具体的には、所得に応じた負担の再設定により、低所得者層の負担軽減が実現されるとともに、中高所得者層には適切な負担増が求められます。これにより、全ての被保険者が無理のない範囲で介護保険制度に参加できる環境が整備され、社会全体の福祉向上に寄与することとなります。

高齢化社会における介護サービスの役割

高齢化社会において、介護サービスはますます重要な役割を担っています。高齢者の増加に伴い、質の高い介護サービスの提供が求められるようになっています。 高齢化の進展は、介護サービスに大きな影響を与えています。介護需要の増加により、介護施設や在宅介護サービスの運営効率や人材確保が重要な課題となっています。 介護サービスは、社会において欠かせない役割を果たしており、利用者の生活の質を向上させ、地域社会全体の福祉に寄与しています。

介護事業所の競争力強化

介護事業所の競争力を強化するためには、介護報酬改定がもたらす影響を正確に分析し、具体的な戦略や施策を講じることが不可欠です。また、競合他社との差別化を図ることで、サービスの質と効率を向上させることが求められます。

テクノロジー導入による効率化

最新のテクノロジー導入は、介護現場の効率化とサービス品質の向上において重要な役割を果たしています。これにより、業務の自動化やデータの一元管理が可能となり、スタッフの負担軽減や利用者への迅速な対応が実現します。 具体的なテクノロジー導入例として、LIFEシステムがあります。このシステムは、利用者の情報をデジタル化し、リアルタイムで共有することで、スタッフ間の連携を強化します。また、ウェアラブルデバイスを活用した健康管理システムや、AIを搭載した介護ロボットの導入も進んでいます。 テクノロジーの導入は、業務効率の向上だけでなく、サービスの質にも大きな影響を与えています。

具体的には、以下のような効果が期待されます。

- 業務プロセスの自動化による時間の節約

- データ分析による利用者ニーズの把握と対応の最適化

- 遠隔監視システムによる安全管理の強化

しかし、テクノロジー導入にはいくつかの課題も伴います。

主な課題とその解決策は以下の通りです:

- 初期投資の負担:費用対効果を検証し、段階的な導入を検討する。

- スタッフのスキル不足:導入前の研修やサポート体制を整える。

- システムの統合:既存の業務システムとの互換性を確認し、適切なデータ移行を行う。

最新技術の動向を踏まえると、IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)の活用が今後さらに進むと予測されます。これらの技術は、介護サービスのパーソナライズや予防介護の推進に貢献し、より質の高い介護を提供する基盤となるでしょう。

地域密着型サービスの拡充

地域のニーズに応じたサービス提供は、介護施設が地域社会と密接に連携し、その特性や住民の要望を的確に把握することに基づいています。各地域ごとの生活スタイルや文化、医療ニーズの違いを理解することで、よりパーソナライズされた介護サービスを提供でき、利用者の満足度を高めることが可能です。 地域密着型サービスを拡充するためには、地元の医療機関や福祉団体との協力体制の構築や、地域イベントへの積極的な参加が効果的です。

例えば、地域健康フェアへの参加や、地元住民との定期的なミーティングを通じて、サービス内容の改善や新たなニーズの発掘に繋げることができます。 地域社会との連携強化は、介護施設の信頼性を高め、持続可能な運営をサポートします。連携することで、緊急時のサポート体制の強化や、地域全体での高齢者支援ネットワークの構築が可能となり、事業者は安定したサービス提供を維持できます。また、地域社会からのフィードバックを活用することで、サービスの質を継続的に向上させることができます。

認知症関連サービスの充実

現在の高齢化社会において、認知症高齢者への特化したサービスの提供は介護施設の重要な課題となっています。認知症を抱える利用者は、その特有のニーズや行動パターンを持っており、専門的なケアが求められます。これにより、利用者一人ひとりの生活の質を向上させるだけでなく、家族や地域社会の安心感にも繋がります。 認知症関連サービスを充実させるためには、専門的なプログラムや施策の導入が必要不可欠です。

具体的には、認知症ケアに特化したスタッフの育成や研修の強化、専門知識を持つ医療専門職との連携体制の構築が挙げられます。また、感覚刺激を活用したレクリエーション活動や、安全で快適な環境づくりなど、利用者の認知機能を維持・改善するための多角的なアプローチが求められます。 さらに、認知症ケアの専門性向上は、サービス品質の大幅な向上に直結します。専門的な知識と技術を持つスタッフが増えることで、利用者の安心感が高まり、ケアの質も向上します。専門性の高いケアを提供することで、競合他社との差別化を図ることが可能となります。

利用者満足度の向上と地域社会への貢献

利用者満足度の向上は、地域社会に対してポジティブな影響をもたらします。満足度の高いサービスは利用者の信頼を獲得し、口コミや地域内での評判を通じて新たな利用者の獲得につながります。また、利用者が安心してサービスを利用できる環境が整うことで、地域全体の福祉向上にも寄与します。これにより、地域住民との信頼関係が強化され、地域社会全体の質の向上にもつながります。 地域と連携したサービス提供の具体例としては、地元の医療機関や福祉施設とのパートナーシップがあります。

例えば、訪問介護サービスと地元のクリニックが連携することで、利用者への迅速な医療対応が可能となり、サービスの質が向上します。また、地域イベントへの参加や地域住民との交流を通じて、地域に根ざしたサービスの提供が実現します。これにより、地域社会との一体感が高まり、持続可能なサービス運営が可能となります。 利用者満足度が高いサービスは長期的なメリットをもたらします。まず、利用者の継続利用が促進され、安定した収益基盤を築くことができます。また、高い満足度は事業所のブランド力を強化し、競合他社との差別化につながります。さらに、満足度の高いサービスは職員のモチベーション向上にも寄与し、職場環境の改善や人材定着率の向上にもつながります。これらの要素が相互に作用し、事業の持続的な成長を支える基盤となります。

利用者ニーズに応じた柔軟なサービス提供

利用者ニーズに応じた柔軟なサービス提供は、介護施設の競争力を高め、利用者満足度を向上させるために不可欠です。まず、利用者の多様なニーズを正確に把握することが重要であり、これに基づいたサービス提供が求められます。

以下に、具体的な方法や施策を紹介します。

【利用者の多様なニーズの把握方法】

- 定期的なアンケート調査を実施し、利用者やその家族から直接フィードバックを収集する。

- 個別面談やカウンセリングを通じて、利用者一人ひとりの希望や要望を詳細に理解する。

- スタッフからの観察や報告を活用し、利用者の行動や健康状態の変化を把握する。

【柔軟なサービス提供の具体的な方法や施策】

- 利用者の生活リズムに合わせたパーソナライズドケアプランを作成し、個別対応を強化する。

- 多様なサービスオプションを提供し、利用者が自身のニーズに最も適したサービスを選択できるようにする。

- テクノロジーを活用して、リアルタイムでのデータ管理やサービスの最適化を図る。

【ニーズに応じたサービスが満足度向上に与える影響】

- 利用者の満足度が高まることで、リピーターの増加や紹介による新規利用者の獲得が期待できる。

- サービスの質が向上することで、スタッフのやりがいが増し、離職率の低下にも繋がる。

- 柔軟なサービス提供により、利用者の多様なニーズに応えることで、施設全体の評価が高まる。

これらの施策を実践することで、施設は利用者の期待に応えつつ、持続可能な運営を実現することが可能です。柔軟なサービス提供は、現代の介護業界において成功を収めるための鍵となります。

地域包括ケアシステムの推進

地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、医療、介護、予防、生活支援などの多様なサービスを地域全体で連携して提供する仕組みです。その目的は、高齢者一人ひとりに最適な支援を提供し、地域社会全体で支える体制を構築することにあります。 このシステムを推進するためには、まず地域内の医療機関、介護施設、行政機関、ボランティア団体などが緊密に連携することが不可欠です。具体的な施策としては、情報共有プラットフォームの構築や、地域包括支援センターの機能強化、定期的な地域会議の開催などが挙げられます。また、地域住民への啓発活動や、介護職員の研修プログラムの充実も重要な取り組みとなります。 地域包括ケアシステムの導入により、介護サービスはより効率的かつ質の高い提供が可能となります。高齢者が自立した生活を維持しやすくなり、介護施設への依存度が低減することで、利用者の満足度が向上します。さらに、地域全体での支援体制が整うことで、緊急時の対応力が向上し、安心して生活できる環境が整います。地域連携の重要性は、介護サービスの質と利用者満足度の向上に直結するため、今後ますます注目されるポイントです。

介護予防活動の拡大による健康寿命の延伸

介護予防活動の拡大は、高齢者の健康寿命の延伸に大きく寄与します。健康寿命とは、要介護状態に陥ることなく自立した生活を送ることができる期間を指し、これを延ばすことは個人の生活の質の向上だけでなく、社会全体の医療・介護費用の抑制にも繋がります。介護予防活動によって高齢者の身体機能や認知機能を維持・向上させることが可能となり、結果として日常生活の自立度が高まります。 活動拡大の施策として、地域密着型の予防プログラムの導入が挙げられます。例えば、定期的な運動教室やバランスの取れた食事指導、認知症予防のための脳トレーニングなど、多様なプログラムを提供することで、高齢者が継続的に参加しやすい環境を整えることが重要です。また、ICT技術を活用した遠隔健康管理システムの導入も有効であり、個々の健康状態をリアルタイムでモニタリングすることで、早期介入が可能となります。地域包括支援センターとの連携強化も、効果的な介護予防活動の展開に欠かせません。 さらに、介護予防活動の拡大は介護サービスの負担軽減にも直結します。高齢者が健康維持に努めることで、要介護状態になるリスクを低減でき、結果として介護サービスへの需要が抑制されます。これにより、介護施設や介護スタッフの負担が軽減され、質の高いサービス提供が持続可能となります。また、予防活動を通じて高齢者自身が健康管理の重要性を認識し、自主的に生活習慣を改善することで、社会全体の健康水準が向上します。これにより、長期的な視点で見た場合、介護予防活動は持続可能な介護システムの構築に不可欠な要素となります。

まとめ:介護報酬改定を活用した事業運営の最適化

この記事では「最新の介護報酬改定」について詳しく解説し、介護事業者がどのように改定を活用して効率的な施設運営と利用者満足度の向上を実現できるかを探りました。具体的には、改定の基本的な意義や目的、事業者および利用者に与える影響、そして具体的な対応策について取り上げました。 介護報酬改定を効果的に活用することで、事業運営の最適化が可能となります。収益モデルの再構築や人材確保、サービス品質の向上など、改定によるさまざまなメリットを最大限に引き出すための戦略が重要です。これにより、施設の持続可能な運営と高い利用者満足度の両立が実現できるでしょう。 最後に、介護報酬改定に対応するための具体的なアドバイスとして、定期的な情報収集とスタッフ教育の徹底、テクノロジーの積極的な導入をおすすめします。これらの施策を実行することで、競争力を維持しつつ、利用者に対するサービス提供の質を高めることが可能です。今後も変化する介護環境に柔軟に対応し、持続可能な事業運営を目指してください。介護報酬改定を味方につけ、明るい未来を築きましょう。

介護報酬改定を理解し、適切に対応する重要性

介護報酬改定を正しく理解することは、事業運営の安定と効率性の維持に直結します。介護報酬の改定内容を把握し、それに基づいた戦略を立てることで、経営資源を最適に配分し、無駄を排除することが可能となります。これにより、施設の収益性やサービスの質の向上を実現する基盤が整います。 さらに、適切な対応を行うことで、事業の持続可能性と成長を支える重要な要素となります。介護報酬改定に迅速かつ柔軟に対応することで、競争激しい市場環境下でも安定した経営を維持し、新たなサービスの展開や事業拡大への投資を可能にします。また職員の給与や待遇を適正に保つことができ、人材の確保と定着にも寄与します。 さらに、介護報酬改定への適切な対応は、競争力の強化や利用者満足度の向上にも大きく貢献します。改定内容に基づいたサービス提供の見直しや改善を行うことで、他施設との差別化を図り、利用者からの信頼を高めることができます。これにより、利用者のニーズに即した高品質なサービスを提供し、地域社会での評判向上が期待できます。

令和6年度改定を契機とした施設運営の改善

令和6年度の介護報酬改定は、介護施設の運営にとって大きな変革の機会となりました。具体的な改善点として、サービスの質の向上や業務効率化が挙げられます。これらの改定により、施設は最新の介護技術や設備を導入し、利用者に対してより高品質なサービスを提供することが可能になります。 改定を活用した効率的な運営方法として、LIFEシステムの導入や業務プロセスの見直しが推奨されます。これにより、業務の自動化やデータ管理の効率化が図られ、職員の負担軽減とサービス提供の迅速化が実現します。また、成功事例として、某介護施設では改定後にLIFEシステムを導入することで、業務時間を30%削減し、利用者満足度の向上に成功しています。 これらの改善がもたらすメリットとして、施設の収益性向上や職員のモチベーション向上が挙げられます。効率的な運営により経費削減が可能となり、その分を職員の待遇改善やサービス拡充に充てることで、職員の定着率が向上し、結果として施設全体のパフォーマンスが向上します。実践的なアプローチとして、定期的な業務分析と継続的な改善活動を行うことが重要です。

利用者満足度と事業所収益の両立を目指して

利用者満足度と事業所収益の両立は、介護施設の持続可能な運営において非常に重要な課題です。効果的な施策や戦略を導入することで、両者をバランス良く向上させることが可能です。

- 効率的な業務プロセスの導入:

業務の効率化を図ることで、コストを削減しつつサービスの質を維持・向上させます。例えば、ITシステムの活用や業務マニュアルの見直しによって、職員の負担を軽減し、利用者へのサービス提供に集中できる環境を整えます。 - フィードバックの活用とサービス改善:

利用者からのフィードバックを積極的に収集し、サービスの改善に反映させることで、満足度を高めます。定期的なアンケートや面談を通じて、利用者のニーズを的確に把握し、迅速に対応することが重要です。 - 多角的な収益モデルの構築:

介護報酬に依存しない多様な収益源を確保することで、経営の安定化を図ります。例えば、新規事業の展開や併設サービスの充実により、収益の多角化を図り、事業所全体の収益性を向上させることが可能です。