レセプト請求のわずかな入力ミスが、年間数百万円規模の収益差を生む、そんな現場の声を耳にしたことはありませんか。実際に、平均100床規模の介護老人保健施設で請求精度が1%低下しただけで、年間約360万円(1カ月売上3,000万円×9割が介護給付費×1%)の未収が発生するという試算も出ています。これは常勤の介護職員1〜2名の年収に相当し、経営への影響は決して小さくありません。

介護報酬は利用者負担1〜3割、国負担7〜9割という構造のため、施設売上の8〜9割を占めます。つまり介護給付費を正確かつ期限どおりに請求できなければ、キャッシュフローは即座に悪化します。請求データに不備があれば「返戻(へんれい)」扱いとなり、修正・再請求が完了するまで給付費が支払われません。その間の約1カ月半、施設は人件費や家賃、食材費などの固定費を自前資金で賄う必要があり、資金繰りが一気に苦しくなります。

資金繰りだけではありません。請求ミスが頻発すると、職員は修正作業と締切対応に追われ、残業が常態化し離職につながりやすくなります。また、金融機関からの信用低下により追加融資が受けにくくなるなど、中長期的な経営戦略にも影響も出てきます。逆に言えば、請求精度を高めるだけでキャッシュフローの安定、人材定着、さらには設備投資や新規サービス開発の原資確保まで実現できるのです。

本記事では、レセプト請求ミスを劇的に減らすための3つのチェックポイントをご紹介します。「記入漏れ・コード誤入力の防止」「利用日・サービス内容の重複確認」「スケジュール管理の徹底」というシンプルな枠組みですが、各ポイントについてシステム活用や組織体制の整備といった具体策を盛り込み、すぐに実践できる形で解説していきます。

例えば、介護ソフトのリアルタイムアラート機能を有効化しただけで返戻率が3.2%から0.8%に改善し、年間450万円の収入が増えたというデイサービス事業所の事例があります。また、月次請求カレンダーとタスク分担表を整備した特別養護老人ホームでは、残業時間が平均25%削減され、離職率が前年の18%から9%へ半減しました。こうした成果は決して一部の先進的な施設に限られたものではなく、正しいノウハウを押さえればどの事業所でも実現できるのです。

「請求業務は専門職に任せているから大丈夫」と考えている経営者の方も、チェック体制やツールの最適化が不十分なままでは思わぬ損失を招く恐れがあります。本記事を通じて、収益改善・業務効率化・人材定着という三つのメリットを同時に得られる具体的な方法を知っていただき、今日から行動に移していただければ幸いです。

介護保険請求業務の重要性

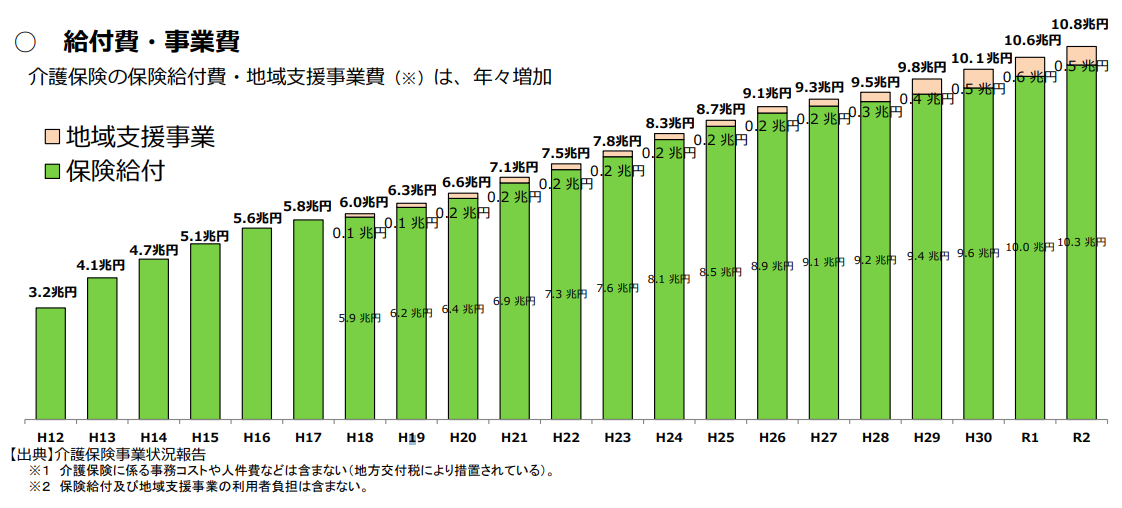

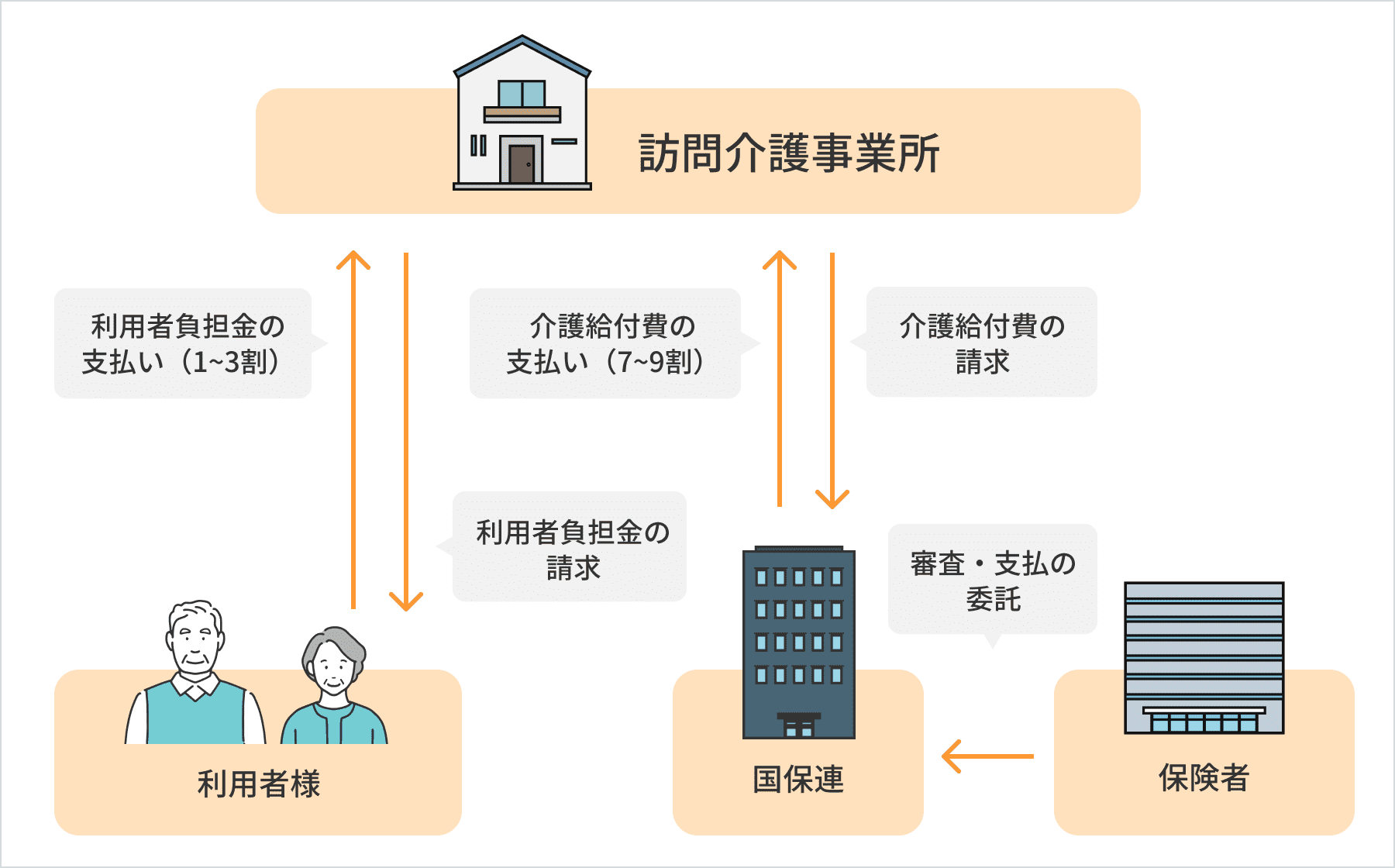

介護施設の経営を語るうえで、介護保険請求業務はまさに“生命線”と言える存在です。制度の仕組みとして、利用者はサービス利用額の1〜3割を自己負担し、残る7〜9割は公費(国・自治体・保険料)で賄われます。この仕組みにより、施設は提供したサービスの大部分を国民健康保険団体連合会(国保連)へ請求し、入金を受け取ることで経営を成り立たせています。

多くの事業所の財務諸表を見ればわかるとおり、売上の8〜9割は介護給付費で占められています。請求額がそのまま収入に直結するため、請求データの正確性と提出期限の厳守は資金繰りを安定させる絶対条件です。仮に返戻(へんれい:不備による差戻し)が発生すれば、該当月の入金が丸ごと翌月以降へずれ込み、運転資金に大きな穴が空いてしまいます。

厚生労働省が発行する「介護給付費実態調査」や「介護保険最新情報」では、請求誤りによる返戻率を継続して調査し、事業所に注意を促しています。また、国保連合会のマニュアルにはサービス提供月の翌月10日までにオンライン請求データを送信するよう明記され、期限遅延が発生した場合のリスクも具体的に示されています。こうしたガイドラインは法的根拠を持つだけでなく、経営リスクを回避するための実務的な指針でもあります。

要するに、介護保険請求業務は「制度の信頼性」と「事業所の収益性」の両方を支える土台です。請求ミスが多発すれば、制度への信頼は揺らぎ、同時に施設のキャッシュフローも悪化します。逆に、正確かつ期限どおりの請求体制を構築すれば、返戻による資金ショートの心配がなくなり、生まれた時間やコストを人材育成やサービス品質向上に投資できるようになります。

これ以降のセクションでは、請求業務が収益に及ぼす具体的な影響や、ミスを防ぐためのチェックポイントを詳しく掘り下げていきます。まずは「正確・迅速な請求が経営を左右する」という前提をしっかり押さえておくことが、すべての改善施策の出発点になります。

介護保険請求業務が収益に与える影響

介護施設の収益構造を把握するうえで、レセプト(介護給付費請求)業務の正確さが、収益を大きく左右します。たとえば定員50名、月額介護報酬4500万円のデイサービスを想定すると、年間売上は5億4000万円規模です。ここで請求精度が99%か100%か、たった1%の違いが年間540万円の損失を生み、これは職員1名の年収に相当します。しかもこれは売上がそのまま減少するだけでなく、翌月以降の資金流入が減るため運転資金にも直結します。

資金繰り(キャッシュフロー:資金の流れ)が圧迫されると、最初に影響が出るのが給与支払いです。月末時点で手元資金が不足すれば、金融機関の短期借入に頼らざるを得ません。利息2%の1カ月短期融資で500万円をつなぐと、単月で約8万円の金利負担が生まれます。年間で見れば金利だけで96万円。請求ミスによる540万円の減収と合わせると、約636万円が収益を蝕む計算です。

もう一歩踏み込むと、設備投資にも影響が出てきます。たとえば最新の入浴リフトを導入すると、利用者満足度と職員の腰痛発生率が大幅に改善すると言われていますが、導入費用はおよそ300万円です。請求ミスによる減収がなければ導入できたはずで、結果としてサービス品質と職員定着率を同時に向上させる機会を逃したことになります。

ここで、ミスが多発した事業所Aと改善に成功した事業所Bを比較してみましょう。両施設ともデイサービス定員40名、年間売上4億円規模です。事業所Aは返戻(審査で差し戻されること)が月30件発生し、再提出作業に延べ15時間、減収額は年間350万円、追加の金利負担が40万円という状況でした。一方、事業所Bは専用ソフトのアラート機能とダブルチェック体制を導入した結果、返戻が月2件、再提出時間1時間、減収額は年間20万円以下に抑えられました。

両者の差額は単純に330万円の増収にとどまりません。事業所Bでは削減できた再提出時間を活かし、職員がレクリエーション企画に充てたことで利用者満足度アンケートが15%向上。口コミ紹介による新規利用者が増え、稼働率は95%から98%に上昇しました。逆に事業所Aでは、ミス修正の残業が常態化し、離職者が年3名発生。結果的に人材紹介料として120万円の追加コストがかかりました。

経営指標で見ても、事業所Bは自己資本比率が1年で2ポイント改善し、金融機関の信用格付けがワンランク向上しました。その結果、設備投資向けの長期融資金利が0.2ポイント下がり、5年総額ではさらに約40万円の利息削減効果が見込まれます。ミス削減→収益向上→信用力アップという好循環が現実に生まれているわけです。

数字を追っていくと、レセプト請求の1%精度差は「単なる事務ミス」ではなく、資金調達コスト、人件費、サービス品質、さらには施設のブランド力にまで影響することがおわかりいただけるでしょう。「請求の正確さこそ最高の投資」という視点を持つことで、経営層は改善施策にかけるコストを躊躇なく決断できるはずです。

最後に、改善の第一歩として①専用ソフトのエラーチェック設定最適化、②返戻データの定期分析、③チェックリストと担当者ダブルサインの導入をご提案します。これらを実行すれば、請求精度99%→99.9%への向上も十分に可能です。仮に0.9%分の損失を取り戻せれば、先ほどのシミュレーションでは年間486万円の増収となり、その資金で職員3名分の研修費や最新リフトのリース料を賄うことができます。数字が示すとおり、請求業務の最適化は施設全体の未来を左右する重要テーマなのです。

介護給付費が事業所の売上の大部分を占める理由

介護事業所の損益計算書を開くと、売上高のうち介護給付費が80〜90%を占めるケースがほとんどです。たとえば定員50名のデイサービスで月間売上が1,000万円の場合、利用者負担分を含めないと900万円前後が介護給付費として計上されます。つまり、請求精度が1%下がるだけで年108万円(900万円×12カ月×1%)もの収益を失う計算になり、経営を直撃する影響は非常に大きいものです。

この比率が高くなる最大の理由は、介護報酬の算定構造にあります。介護報酬は「基本報酬」と「加算・減算」に分かれ、基本報酬だけで全体の7割以上を占めるうえ、処遇改善加算や特定事業所加算などの加算項目が積み上がると総額が一気に増えます。逆にサービス提供体制加算の要件未達で算定漏れが起きると、その分まるごと収益減に直結するため、正確な算定ロジックの理解と運用が不可欠です。

さらに、利用者が負担するのは原則として1〜3割だけで、残りの7〜9割を公費(国・自治体)と保険料で賄う仕組みが介護給付費の大きさを支えています。利用者数が同じでも自己負担割合の変動は売上全体に与える影響が小さく、結局のところ介護給付費の精度がそのまま事業所の収益を左右します。

資金繰りの面でも介護給付費は経営計画に直結します。サービス提供月の翌月10日までに請求データを国民健康保険団体連合会へ送信し、審査が通れば翌々月の15日前後に入金される流れが一般的です。仮に5月にサービスを提供した場合、入金は7月中旬頃と約1カ月半後になるため、そのタイムラグを見越して運転資金を確保しなければなりません。返戻で支払いがさらに1カ月遅れれば、給与や家賃など固定費の支払いに支障が出るリスクも高まります。

一方、保険外サービスや自費サービスは全額自己負担であるため入金時期が早く、サービス内容の自由度も高いというメリットがあります。しかし売上構成比で見ると多くの施設では10〜20%程度にとどまり、介護給付費の規模には及びません。たとえばリハビリ特化型デイサービスで自費プログラムを導入しても、全体売上の15%前後にしかならないという調査結果もあります。

このように、介護給付費は「高額・入金時期が固定・審査が厳格」という特徴を持つため、請求ミスを防ぎ正確に計上することが経営の生命線となります。請求書の誤記入や加算要件の見落としは、そのまま返戻や減算として跳ね返り、資金繰りを一気に悪化させます。逆に言えば、レセプト精度を高めることで売上をほぼ確実に伸ばせる部分だと言えます。

利用者負担と国からの支払いの仕組み

介護保険サービスの費用負担は「利用者が1〜3割、残りを公費で負担する」という大枠こそシンプルですが、実際には要介護度と所得区分の掛け合わせで十数パターンの自己負担割合があります。具体的には、一般的な第2段階(年金収入約120万円以下)の方で1割負担、所得が一定以上の第3段階で2割、そして現役並み所得者に該当する第4段階では3割といった具合です。さらに生活保護受給者や老齢福祉年金受給者など独自の減免制度も加わり、事業所は利用者ごとに異なる負担割合を正しく設定しなければなりません。

負担割合の設定を誤ると、利用者請求書の金額と国保連合会(以下、国保連)への請求額にずれが生じます。例えば、本来2割負担の利用者を1割で計算してしまうと、国保連には本来より高い給付費を請求することになるため審査で返戻(へんれい)となってしまいます。逆に3割を2割で請求してしまうと、利用者に過大請求をしてしまい信頼を大きく損ねます。このように負担割合の複雑さは、レセプトエラーの温床になりやすいのです。

利用者への請求と国保連請求は、サービス提供月の翌月10日までに並行して処理しなくてはなりません。まずサービス提供実績票のデータを基に「利用者負担額」と「介護給付費」の合計を確定し、1. 利用者へは請求書(領収書)を発行、2. 国保連へはオンライン請求システムを通じて請求データを送信、という2本立ての流れになります。この時点で両者の金額構成比が合致していないと後の工程で金額が合わなくなるため、介護ソフトで自動照合機能を使うか、CSV出力してエクセルのVLOOKUPで差異を確認する体制が欠かせません。

入金消込(いれこみ)は「利用者からの現金・口座振替」と「国保連からの一括振込」を別々に行いつつも、最終的に同じ利用月の売上と紐づける必要があります。実務では、①利用者負担分の入金予定日を月末または翌月5日に設定し、②国保連からの入金(通常は翌々月末)までのタイムラグを想定した資金繰り表を作成しておくと資金の流れを把握しやすくなります。特にデイサービスなど回転率の高い事業では、このラグが運転資金を逼迫させやすいので注意が必要です。

二重請求を防ぐポイントは「利用者単位の債権コード管理」と「伝票ロック機能」の2つです。前者は同一利用者に紐づく実績データを一意の債権コードで管理し、重複データ登録をソフト側で拒否させる仕組みです。後者は請求確定後に実績票を改ざんできないようロックをかけ、修正が必要な場合は別途バージョン管理を行う方式です。この2段構えにより、後追いで発覚しがちな二重請求や未収計上漏れを大幅に削減できます。

未収リスクを抑えるには「高齢者向け口座振替率の向上」も欠かせません。自立度が高い利用者ほど請求書式によるコンビニ払いや銀行窓口振込を選びたがりますが、振込忘れが生じた場合の督促にかかる手間や費用が膨らみます。実例として、口座振替率を60%から90%へ引き上げた特養では、月間督促件数が85%減少し、担当スタッフの残業も月10時間削減できました。このように債権管理の観点からも口座振替への切り替えは有効です。

最後に、国保連からの入金照合は通帳記帳だけで済ませず、銀行データをCSVで取得してシステムに自動取込する方法が確実です。取り込み後は、請求データとの自動マッチング結果をエラーログで確認し、未入金・過入金・不足入金の3分類で仕分けします。こうしたルーティンを月次で回すことで、決算期に未収残高が膨れ上がるリスクを先回りで抑えられます。

まとめると、要介護度・所得区分ごとの負担割合の正確把握、利用者請求と国保連請求を連携させたデータ管理、そして細部にわたる入金消込・債権管理の3点を押さえることが、エラーや資金繰り悪化を未然に防ぐ鍵です。これらを仕組み化すれば、請求業務は「ヒヤヒヤしながら手作業で合わせ込むもの」から「数字が自動で揃う安定収益装置」へと進化し、介護施設経営の土台を強固なものにできます。

請求業務の遅延やミスが資金繰りに与えるリスク

介護保険請求はサービス提供月から実際の入金まで約1カ月半のタイムラグがあります。その間に返戻(審査で差し戻されること)や減点(請求額の一部が認められないこと)が発生すると、予定していたキャッシュインが丸ごと、または一部ストップします。たとえば、毎月の介護給付費請求額が2,000万円の事業所で、30%が返戻になったケースをシミュレーションしてみましょう。本来なら翌々月上旬に1,800万円(利用者負担分200万円は当月入金と仮定)が入る計画だったものの、返戻発生により国保連からの支払いはゼロ。結果、実際の入金は利用者負担分200万円のみとなり、1,600万円の資金ギャップが生じます。

この1,600万円という数字は、スタッフ給与や賞与、社会保険料、仕入れ(食材・衛生用品)など固定的に発生する支出額とほぼ同規模である場合が多く、資金ショートへ直結します。仮に給与総額が1,200万円、税金・保険料が200万円、サプライヤーへの支払が250万円という支出構造であれば、月末には550万円の不足が確実に発生します。資金繰り表上はマイナスが一目瞭然となり、経営者は短期借入や代表者の私財投入といった緊急対応を強いられるリスクが高まります。

資金ショートの直接的影響は職員の生活にも波及します。給与支払が遅延すれば、スタッフの不安感は一気に高まり、離職意向が強まります。また、税金や社会保険料を期日通りに納付できなければ延滞金が発生し、未払い状態が金融機関や取引先に知られることで信用不安が連鎖します。仕入先への支払遅延も同様で、納品条件が前払いに変更されたり、値上げを要求されたりするケースが実際に報告されています。

心理的負担も軽視できません。請求担当者は返戻の修正作業に追われる一方、現場職員は「給与が遅れるのでは」と不安を抱え、管理者は金融機関との追加交渉に奔走する——こうした状況が続くと、組織全体のモチベーションが急激に低下します。慢性的なストレスはヒューマンエラーを増幅させ、再び請求ミスが起こる負のスパイラルに陥るリスクさえあります。

金融機関の評価にも直結します。返戻や減点が常態化し、月次のキャッシュフローが不安定だと、格付けモデル上の「返済能力」「事業安定性」のスコアが下がります。融資継続の条件として追加担保や連帯保証を求められたり、金利が0.5〜1.0%上乗せされたりする事例は珍しくありません。さらに、ファクタリングやビジネスローンなど高コストの短期資金に頼らざるを得なくなると、支払利息が利益を圧迫し、設備投資や人材育成に回す余力が奪われます。

以上のように、請求業務の遅延やミスは単なる事務的エラーにとどまらず、現金不足・追加コスト・信用低下・人材流出という多方面のリスクを誘発します。レセプト品質を高めることは、そのままキャッシュフローの安定化と経営リスクの低減につながる重要課題です。

レセプト業務の基本的な流れ

レセプト業務は「サービス提供→実績入力→請求書・明細書作成→オンライン送信→入金確認」という5つのステップが1カ月の中で連続的に回っています。例えばデイサービスの場合、1日に利用者100名の記録を取ると延べ3,000件以上の実績データが発生します。これらを翌月10日までに国保連合会へ届け出なければ、介護給付費(売上の約8〜9割)が1カ月半後に入金されません。つまり、このワークフローをどれだけ滞りなく進められるかが、資金繰りや職員給与の支払いを左右する大きなカギになります。

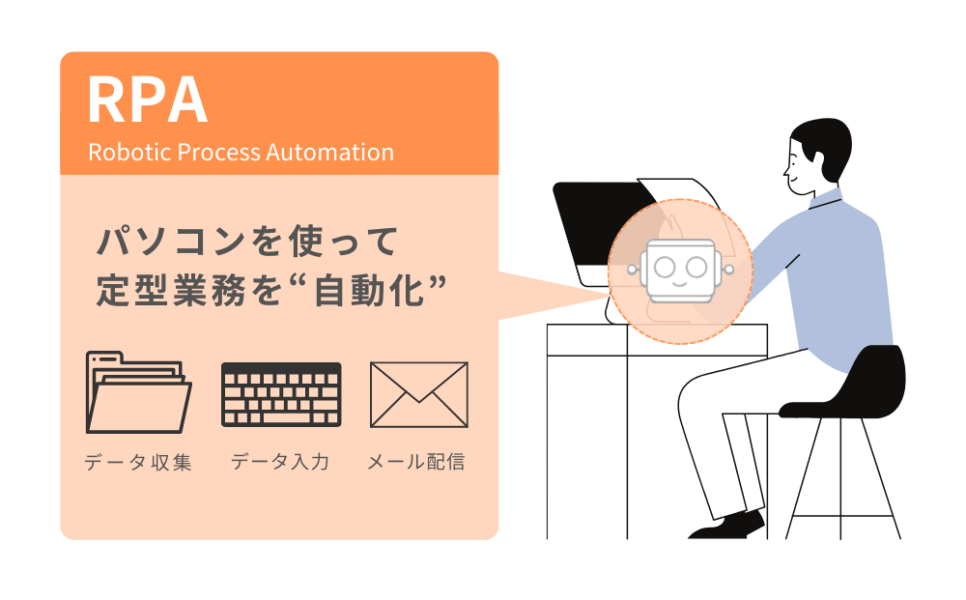

各工程には固有のつまずきポイントがあります。実績入力では「加算要件の抜け」「提供時間帯の誤り」が多発し、請求書・明細書作成では「算定単位コードの入力ミス」が典型的です。オンライン送信後に返戻通知が届いたケースを分析すると、約6割がこうした初歩的エラーに起因していました。対策としては、チェックリストの常設、ダブルチェック体制、そしてRPA(定型業務を自動で実行するロボティック・プロセス・オートメーション)導入が挙げられます。自施設の返戻理由をエクセルで集計し、頻出エラーを優先的に潰すと即効性が高くなります。

システム導入の有無によって作業効率と精度には歴然とした差が生まれます。手入力中心の事業所A(利用者80名)では、月間レセプト関連作業に延べ28時間を費やし、返戻率は3.2%でした。一方、クラウド型介護ソフトを導入した事業所B(同規模)は、作業時間が10時間に短縮され、返戻率も0.4%まで低下。時間換算で年間約216時間の削減、人件費にしておよそ90万円のコスト効果が得られています。さらに、リアルタイムアラートや自動突合チェックが職員の心理的負担を軽減し、離職率改善にも寄与したという報告もあります。

このように、レセプト業務の流れを可視化し、工程ごとのリスクに先手を打つことで「キャッシュフローの安定化」「職員の残業削減」「返戻対応コストの抑制」という三つの成果を同時に得ることが可能です。次の小見出しでは、各工程の具体的な作業とミス防止策をさらに深掘りしていきますので、自施設の課題マップ作成に役立ててください。

介護給付費請求書と介護給付費明細書の作成

介護給付費請求書と介護給付費明細書は、介護報酬の8〜9割に相当する国保連合会からの入金を左右する「売上伝票」のような存在です。どちらか一方に記載漏れや数値不整合があるだけで返戻(へんれい:支払保留)となり、キャッシュフローが最大1カ月半遅れる恐れがあります。そのため、作成時には体系立てたチェックリストと自動照合の仕組みを併用し、ヒューマンエラーを極小化することが重要です。

【介護給付費請求書 必須記載項目チェックリスト】

- 事業所番号(10桁)

- サービス種別コード

- 総単位数と総請求額

- 利用者負担額合計

- 加算・減算適用後の最終請求額

- サービス提供月

- 銀行口座情報

- 代表者印の押印有無(電子申請の場合は不要)

【介護給付費明細書 必須記載項目チェックリスト】

- 利用者番号と氏名フリガナ

- 要介護度/負担割合

- サービス提供日ごとの単位数

- 区分支給限度基準額

- 基本報酬単位

- 加算単位

- 減算単位

- 合計単位数と合計金額

- サービス担当者の氏名(訪問系のみ)

- 算定根拠となる加算要件の備考欄記載

チェックリストは紙よりもスプレッドシートで管理すると、必須セルを「入力必須」に設定でき、空欄で保存しようとするとアラートが出る仕組みを簡単に構築できます。さらに、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用して請求書と明細書を同時に読み込み、「事業所番号」「サービス提供月」「総単位数」といったキー項目を突合するロボットを設定すると、二重入力や転記ミスを瞬時に洗い出せます。

複雑な算定ロジックも、具体例をひとつ作成しておくと職員全員が同じ計算手順を共有できます。例として、要介護3の利用者が1カ月に訪問介護30分〜1時間を60回利用し、処遇改善加算Ⅰ(13.7%)、早朝加算(25%:15回分)、利用者が所得区分Ⅱで負担割合2割の場合を考えます。

- 基本報酬:245単位×60回=14,700単位

- 早朝加算:基本報酬245単位×25%×15回=918.75単位(小数点切捨で918単位)

- 処遇改善加算Ⅰ:(基本+早朝)15,618単位×13.7%=2,141.466…単位(切捨で2,141単位)

- 合計単位数:14,700+918+2,141=17,759単位

- 請求額:17,759単位×10.14円=180,085円(目安)

- 所得区分Ⅱの自己負担:180,085円×2割=36,017円

- 国保連への請求額:180,085円-36,017円=144,068円

このように「計算シート+コメント」で手順と根拠を示しておくと、新人でも迷わず入力できます。

書類間の突合チェックは、介護ソフト標準機能の「請求書・明細書整合性チェック」を有効化すると効率的です。例えば、総単位数が1単位でもズレていると赤字でハイライト表示され、送信ボタンが押せない仕様にしておけば、ヒューマンエラーが送信前に必ず検知されます。エクセル管理の場合はIFERROR関数やVLOOKUPを使い、請求書の総単位セルと明細書の集計セルを比較して差分があれば「NG」と表示させる方法でも代替可能です。

最後に、作成フローそのものを標準化することで安定運用が実現します。

1)サービス実績入力完了を月末2営業日前に締め切る、

2)翌営業日にチェックリストでセルフチェック、

3)担当外の職員がCross Check、

4)介護ソフトの自動突合を通過後に国保連へ送信という4段階チェックをルール化すると、返戻率は実際に3%→0.5%まで低下した事例があります。仕組みを整え、数値で効果を確認しながら継続的にブラッシュアップすることが、収益ロスを防ぐ近道です。

サービス提供月の翌月10日までの提出期限

提出期限である「サービス提供月の翌月10日」は、介護事業所のキャッシュフローを守る防波堤と言えます。全国老人保健施設協会が実施したアンケートによると、翌月10日を1日でも過ぎた請求は返戻率が平均7.3%に跳ね上がり、期限内提出の約2.1%と比較して3倍以上のリスクを抱えます。また、支払遅延率(国保連からの入金が予定より遅れる割合)も4.8%から13.6%へ急増しており、遅延が複利的に資金繰りを圧迫する構造が浮き彫りになっています。

実際、職員70名規模の特別養護老人ホームAでは、請求データの一部を11日に送信しただけで、翌月の入金が1,200万円減少しました。これにより賞与支給原資が不足し、金融機関からの短期融資を余儀なくされた事例があります。期限厳守が日々の運営に直結することを、経営層は数字で把握しておく必要があります。

締切管理を徹底するベストプラクティスとして、まずガントチャートの活用があります。サービス提供実績入力を月末翌日から4日、請求書・明細書作成を5日~7日、ダブルチェックを8日~9日、オンライン送信を10日午前など、工程と担当者を可視化するだけで遅延リスクは大幅に低下します。次に、クラウド型タスク管理ツールにリマインダーを設定し、「入力締切前日」「送信3時間前」に自動通知を飛ばす仕組みを作ると、ヒューマンエラーの最後の砦となります。さらに、分担体制を明確化することも欠かせません。例えば実績入力は各ユニットリーダー、最終送信は事務長が責任を負う形にすると、責任の所在が曖昧にならず進捗が停滞しません。

それでも突発的な退職やシステム障害で期限に間に合わない場合は、月遅れ請求という救済措置が用意されています。介護保険法では「サービス提供月の翌月11日以降から2年間」が請求可能期間と定められており、それを過ぎると時効で請求権が消滅します。ただし月遅れ請求では、加算・減算が本来より不利に計算されるケースや、減算額が多い場合は国保連側で自動相殺されるケースがあり、満額回収できないことも珍しくありません。

月遅れ請求を行う手続きは、通常のオンライン請求とは別に「月遅れ区分コード」を付与したデータを再送信し、理由書を添付する流れです。返戻が起きやすく、再修正まで含めると入金まで3か月近くかかることもあります。緊急時の対応としては、①即日原因を特定し翌営業日までに国保連へ電話連絡、②職員を応援要員として臨時アサイン、③金融機関へ短期融資枠の確保を打診、の3段階を同時並行で進めると資金ショートを回避しやすくなります。

期限管理を組織文化として根付かせるために、月次で「提出予定どおり送信できた割合」「返戻ゼロ件達成月数」をKPI化し、達成度に応じて担当者へインセンティブを支給する仕組みも有効です。あるデイサービスではこの制度導入後、期限遵守率が82%から97%へ改善し、年間で約600万円のキャッシュフロー改善につながりました。数字と仕組みを両輪にした運用が、翌月10日提出を「当たり前」にする最短ルートです。

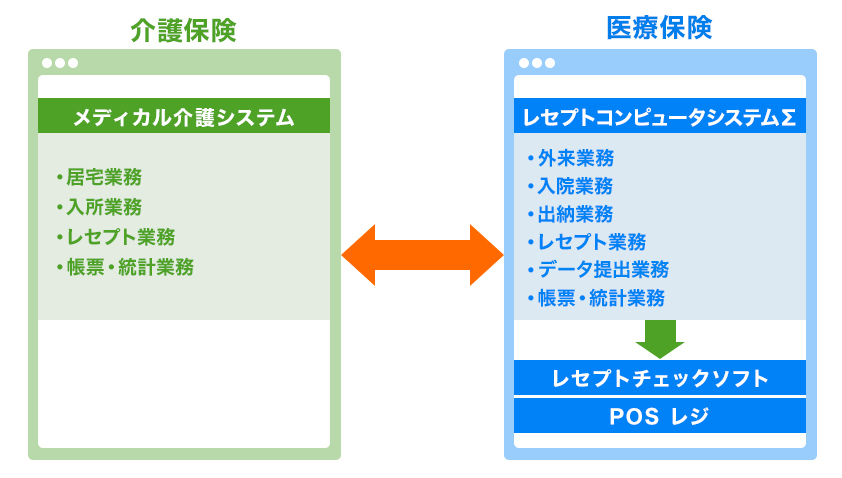

専用システムを使った請求のプロセス

介護レセプト専用システムは、サービスコードの自動検証、オンライン請求、返戻(へんれい)データの解析という三つの柱で構成されます。サービスコードの自動検証とは、入力したコードが厚生労働省告示のマスタと合致しているかをリアルタイムで照合し、誤りがあれば即座にアラートを出す機能です。これにより「処遇改善加算の要件未入力」や「区分支給限度基準超過」などの典型的ミスを未然に防げます。

オンライン請求機能では、国保連合会のネットワークに直接データを送信できるため、FD(フロッピーディスク)や紙を介した物理的な提出が不要になります。送信後、受付結果や審査結果が即日〜翌日にフィードバックされるため、従来よりも早く返戻箇所を特定し、再提出までのリードタイムを短縮できます。

返戻データ解析機能は、国保連から戻ってきた「返戻理由コード」を自動で分類・可視化し、事業所別やスタッフ別のエラーパターンをダッシュボードに表示します。過去3カ月で頻出した返戻理由をワンクリックで抽出できるため、根本原因に対する教育やフロー改善を計画しやすくなります。

手作業と比べた効果をシミュレーションすると、月300件の請求を処理するデイサービスの場合、手作業では約15時間、エラー率3.2%だったのに対し、専用システム導入後は処理時間4.2時間、エラー率0.5%に低下しました。年間に換算すると、約130時間の工数削減と返戻減少によるキャッシュフロー改善額80万円が見込める計算です。

導入効果は定量面だけではありません。入力担当者の心理的負担が軽減されることで離職率が下がり、浮いた時間を利用者対応や新規サービス企画に充てられるという副次的メリットも報告されています。

一方で、システム導入時の典型的な失敗として「マスタ設定漏れ」が挙げられます。例えば、新設された加算コードを追加登録せずに運用を開始した結果、全件が返戻となるケースが発生します。対策として、厚労省の告示改定スケジュールをガントチャートで管理し、改定月の1カ月前までにマスタ更新とテスト送信を完了させるルールを設定すると効果的です。

「職員教育不足」もよくある落とし穴です。システム機能を知っていても、実際の操作手順を理解していなければエラーは減りません。ITリテラシーを三段階(初心者・中級・上級)に分けた研修を実施し、初心者には操作動画、中級者にはショートカットキーやバッチ処理、上級者にはエラーログ解析といった形で内容を差別化すると習熟度が格段に向上します。

もう一つの盲点が、他システムとのデータ連携です。介護記録システムや勤怠管理システムとCSVやAPIで連携しないまま手入力を続けると、重複入力によるヒューマンエラーが再び増えてしまいます。連携可否はベンダー選定時の必須チェック項目です。

最終的な導入ロードマップとして、①要件定義(2週間)→②テスト環境構築(1週間)→③マスタ設定&並行稼働(3週間)→④本番切替(月初)→⑤定着化フォロー(1カ月)というステップを推奨します。各ステップ終了時にエラー発生率と処理時間を計測し、KPIが達成できているかを確認することで、導入効果を確実に定着させることができます。

\この記事を読まれている方に人気な資料です/

レセプト請求ミスを防ぐためのチェックポイント

介護事業所の経営を直撃するレセプト請求ミスは、大きく分けて「記入・入力エラー」「重複計上」「提出遅延」の3種類に集約できます。本章ではこれらを防ぐための3大チェックポイントを俯瞰し、それぞれがどのようなミスを潰し込むのかを整理します。まず、記入・入力エラーは加算要件の抜けやコード誤入力など“ヒューマンミス”が主因です。次に、重複計上は同一日に複数サービスを誤って算定したり、他事業所とバッティングした場合に発生します。そして提出遅延は締切を過ぎてデータを送信することで返戻や資金繰りの悪化を招きます。この3点を押さえれば、返戻総額の8割以上をカバーできるといわれています。

チェックポイントごとの優先順位と実装難易度を比較すると、①記入・入力エラー防止は最優先です。請求金額への影響が即日で表れるうえ、市販の介護ソフトに備わるリアルタイムアラートやダブルチェック体制の構築で比較的短期間に改善できます。②重複計上防止は影響度も高いですが、利用者が複数事業所を併用するケースではデータ連携が不可欠となり、導入コストと教育コストがやや高めです。③提出遅延防止は損失額こそ大きいものの、ガントチャートやリマインダー設定など無料ツールでも対処できるため、難易度は低い部類に入ります。

経営者がリソースを配分する際は「影響度×改善コスト」で優先度を可視化すると判断しやすくなります。

実際にチェック体制を強化して成功した事例として、特別養護老人ホームA(定員80名)が挙げられます。同施設は毎月平均3.2%だった返戻率を、3大チェックポイントの導入後6カ月で0.5%まで低減しました。具体的には、①入力時の必須項目チェックリストをシステムに組み込み、②居宅介護支援事業所とオンラインで履歴を共有、③月次カレンダーで逆算スケジュールを設定したところ、返戻金額が年間で約480万円削減されました。その結果、浮いたキャッシュを職員の処遇改善加算取得準備に充当し、離職率は前年の15%から9%へ改善しています。

チェックポイントを整備すると、単なるミス減少にとどまらず「人材教育の効率化」「業務時間の圧縮」「職員エンゲージメント向上」といった副次的メリットも生まれます。新人はチェックリストとマニュアルに沿って学習できるため、OJT期間が平均2週間短縮されたという報告もあります。さらに、返戻対応に追われるストレスが軽減されることで、現場のモチベーションが向上し、利用者ケアへの時間配分が増えたという好循環も確認されています。

レセプト請求ミスを根本から減らすには、3大チェックポイントを統合的に設計し、デジタルツールと人的プロセスを効果的に組み合わせることが鍵です。影響度とコストのバランスを見極めながら段階的に実装すれば、収益改善と業務効率化を同時に達成できる可能性が大いに高まります。

チェックポイント1:記入漏れやコードの間違いを防ぐ

レセプト請求書を提出する直前に「加算のチェックボックスが空欄だった」「サービス種別コードを一桁間違えていた」という経験はないでしょうか。こうした些細なミスでも、返戻や減点によって数十万円単位の収益ロスにつながることがあります。実際に、職員10名規模の通所介護事業所で記入漏れ率を3%から1%に下げたところ、年間ベースで約72万円の減収防止効果が得られたという試算結果もあります。

記入漏れで頻発するのは、①処遇改善加算などの要件入力忘れ、②区分支給限度基準を超過した実績の未調整、③サービス提供時間の端数切り捨ての失念などです。原因を探ると、複雑な加算ルールを覚えきれない新人職員のヒューマンエラーや、手書きシフトからシステムへの転記作業に起因する二重入力が見えてきます。

コード誤入力で代表的なのは、算定単位数の一桁ミス(例:2,450単位を24,500単位と入力)、訪問介護と訪問看護の提供形態コード取り違え、そして居宅サービスと施設サービスのサービス種別コード混同です。こうしたミスの修正には、国保連システム上の取消・再請求処理と帳票差し替えで平均1件あたり40〜60分の追加作業が必要とされ、結果として月次で5時間以上の残業が発生するケースも珍しくありません。

ミスを未然に防ぐには、①ベテランと新人によるダブルチェックの常態化、②RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)での自動突合、③チェックリスト運用の標準化など複数施策を組み合わせるのが効果的です。例えば、実績入力後にRPAが加算要件の空欄を検知してアラートを出す仕組みを導入した事業所では、導入費用30万円に対し年間返戻削減効果が120万円と、投資回収期間が3か月だった事例があります。

これらの防止策は「時間」と「資金」の双方のコストを削減し、職員の心理的負担も軽減します。次節以降では、システム活用・実績票の運用・算定ロジック自動化といった具体策を深掘りしていきますので、自施設の現状と照らし合わせながら取り組みを検討してみてください。

介護ソフトの活用によるミス防止

介護ソフトを使ったレセプト業務では、入力画面に組み込まれたリアルタイムアラートがヒューマンエラーを即座に可視化してくれます。たとえば加算の要件を満たさないまま「処遇改善加算」を選択すると、保存前に「要件不一致」と赤字で表示される仕組みです。これにより担当者が気付かないまま送信してしまうリスクを大幅に低減できます。

さらに、多くのソフトは過去12か月分の実績データと突合チェックを行い、同一利用日に重複したサービスが登録されると自動で警告を出します。紙ベースでは担当者の経験と記憶に頼らざるを得なかった部分をシステムが代替するため、重複登録が残る確率が劇的に下がります。

具体的な成果を示す事例として、東京都内の通所介護A施設では、導入前に月平均18件発生していた記入漏れ・コード間違いが導入後3か月で3件まで減少しました。ミス率換算で約83%の改善です。返戻に伴う再請求工数も1件あたり1.8時間から0.3時間へ短縮され、月間で10時間以上の削減効果が確認されています。

別の事例では、全国展開する訪問介護事業B社が、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)機能付きソフトを導入したところ、入力チェックとオンライン送信を自動化できました。その結果、年間返戻金額は約480万円から76万円へと大幅に圧縮され、キャッシュフローの安定化に直結しています。

ソフトを最大限活用するには、職員のITリテラシー格差を踏まえた研修設計が不可欠です。新卒やパート職員などPC操作に不慣れな層には、マウス操作やショートカットキーを含む「基礎スキル講座」を短時間で複数回に分けて実施すると定着しやすくなります。一方、経験豊富な事務スタッフには、マスタ一括更新やカスタム帳票出力など上級機能を扱う「応用ワークショップ」を用意し、業務の高度化を促進します。

こうしたレベル別研修を実施した神奈川県の特養C施設では、操作ミスによるアラート発生件数が半年で42%減少しました。研修受講後のアンケートでは「操作に自信が持てた」が78%、「作業時間が短縮できた」が64%となり、モチベーション向上にも寄与しています。

最後に、研修効果を持続させるために月次でミス発生状況をダッシュボード化し、数値が悪化した部署に対してフォローアップセッションを実施する仕組みを作ると、知識の風化を防げます。ソフトの機能と人材育成をセットで運用することで、レセプトミスは着実にゼロへ近づいていきます。

サービス提供実績票の正確な記録

サービス提供実績票は、介護職員がその日に実施したケア内容や時間数を記録する台帳であり、レセプト請求の根拠資料でもあります。この用紙に1行でも誤りがあると、請求データとの突合で食い違いが生じ、国保連合会から返戻(へんれい)される確率が一気に高まります。ある中規模デイサービスでは、実績票の5%に記入漏れがあり、年間で130万円分の介護給付費が支払われなかったという事例も報告されています。

記録漏れが起こりやすい場面として真っ先に挙げられるのが、当日のシフト変更です。たとえば送迎スタッフが交通渋滞で遅延したため職員同士が交代した、あるいは利用者の体調急変で訪問時間を前倒しした、などのイレギュラーが発生すると、元の予定表をそのまま転記してしまうミスがしばしば起きます。また、通所介護では入浴介助の順番変更が頻繁に起こるため、同じ利用者に対して二重にサービス記録が付いてしまうケースも散見されます。

こうしたヒューマンエラーを抑止する有効手段がリアルタイム入力です。タブレットやスマートフォンを使って介護現場で直接実績を入力する仕組みを導入すると、職員が紙に書き写す手間が省け、転記ミスを根本から排除できます。さらにバーコードを活用すれば、利用者ごとの固有IDをスキャンするだけでサービス提供者や開始時間を自動で登録できるため、誤入力リスクが大幅に低減します。東京都内の特養ホームではタブレット導入後、実績票の訂正件数が月平均32件から5件へと85%削減しました。

ペーパーレス化は単なるミス防止にとどまらず、データ活用の幅を広げるメリットもあります。クラウド上で実績データを一元管理すれば、介護ソフトと自動連携して請求データを即座に生成できるほか、サービス提供量の分析や加算要件の早期検証も可能になります。結果として、請求担当者が締切直前に慌てて確認する負担が減り、残業時間削減や職員満足度向上にも直結します。

一方で、リアルタイム入力に切り替えてもチェック体制を怠れば返戻はゼロになりません。実際、ある小規模多機能型居宅介護では、タブレット導入直後に操作方法を誤り、夜勤帯のサービスを日勤として入力したまま請求してしまい、返戻額が50万円に達しました。このトラブルは「入力後の二重チェックフローが存在しなかった」ことが原因です。

二重チェック体制を構築する際は、まず実績入力から請求データ生成までの業務フローをマッピングし、どの工程で誰がチェックするかを明確化することが不可欠です。具体的には、①サービス終了後24時間以内に担当職員が自分の入力を確認、②週次でリーダーが実績票とシフト表を突合、③月次で請求担当が介護ソフトのエラーログをレビュー、という三段階チェックを設定すると、ミスを限りなくゼロに近づけられます。

サービス提供実績票の正確な記録を実現する鍵は「リアルタイム入力×多層チェック」の組み合わせです。テクノロジーの導入だけで安心せず、人の目によるレビューをプロセスに組み込みましょう。こうした仕組みが定着すれば、返戻率の低下とともにキャッシュフローが安定し、介護施設は利用者ケアや新規サービス開発により多くのエネルギーと資金を投下できるようになります。

基本報酬と加算・減算の正しい算定

介護報酬の基礎となる金額は、介護保険法に基づく厚生労働省告示で具体的な単位数が定められており、3年ごとに見直される仕組みです。告示が改定されるたびに単位数や加算要件が変更されるため、算定ロジックをアップデートしないまま運用すると即座に減算や返戻につながるリスクがあります。特に報酬改定初年度は、全国で返戻率が平年比1.5~2倍に膨らむ傾向があるため、最新通知の確認とマスタ更新は欠かせません。

代表的な加算の一つである介護職員処遇改善加算は、ⅠからⅤまで5段階に区分され、給与改善額やキャリアパス要件の充足状況によって算定区分が変わります。例えば訪問介護事業所で処遇改善加算Ⅰを取得する場合、①キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲの全てを満たすこと、②介護職員一人当たり平均〇円以上の賃金改善見込みがあること、③就業規則や給与規程に反映済みであることが必須です。要件を一部でも欠いた場合は自動的に加算Ⅱ以下へスライドするため、提出前のセルフチェックシートが有効です。

特定事業所加算を例にすると、訪問介護の場合は24時間対応体制の有無やサービス提供責任者の配置人数が評価ポイントになります。加算Ⅰを取得するには、サービス提供責任者2名以上の常勤配置や月60時間以上の研修実施など複数条件を同時に満たす必要があります。逆に要件を一部でも満たせなくなった月は、該当月分を加算なしで再計算する必要があるため、要件チェックを月次で行う仕組みを用意しておくと安心です。

加算・減算の判定を人手だけで行うと、単位数や対象者条件の取り違えが発生しやすくなります。そこでエクセルのIF関数とVLOOKUP関数を組み合わせて、利用者の要介護度やサービス提供時間、加算要件の達成状況を自動判定するテンプレートを作成すると大幅に効率化できます。たとえばセルAに要介護度、セルBに提供時間を入力し、セルCで「=IF(B>=60,VLOOKUP(A,単位表,2,FALSE),VLOOKUP(A,単位表,3,FALSE))」といった式を設定すると、所定時間を境に正しい単位数を呼び出せます。

介護ソフトを利用している場合は、システム内の加算マスタを改定日までに更新し、テストデータで正しい単位数が算出されるか検証しましょう。更新が遅れると旧単位で請求が送信され、翌月まとめて返戻される可能性があります。多くのソフトには改定対応のパッチが配布されますが、マスタ更新ボタンを押すだけでは反映されない加算もあるため、リリースノートを必ず確認することがポイントです。

減算については、サービス提供責任者の配置基準未達や資格要件不足などヒューマンエラーが主因となるケースが多いです。加算と同じロジックで逆算定する「減算シミュレーター」をエクセルで用意し、要件を満たさない場合に自動でマイナス単位数を抽出する仕組みを整備すると、請求前にリスクを洗い出せます。

最後に、人的ミスを最小化するためにはシステム任せにせず「自動計算→人による結果確認→エラー原因の再学習」という三層チェックが有効です。自動算定ロジックを構築したうえで、結果をダッシュボード化し、異常値や単位数の急増・急減を色付きで可視化すると異変に気づきやすくなります。これにより、正しい算定を維持しながら返戻や減点による収益毀損を防ぎ、安定したキャッシュフローを確保できます。

チェックポイント2:利用日やサービス内容の重複確認

複数のサービスを組み合わせて提供する介護事業所では、同じ利用者に対する「日付」「時間帯」「サービス内容」の重複入力が思わぬ損失を招きます。国保連合会の審査ロジックは重複を高精度で検知するため、送信データに重複が含まれていると返戻(へんれい)や減点の対象となり、入金が1カ月以上遅れるリスクが高まります。

重複発生の典型パターンには、①同一日にデイサービスを午前・午後で二重計上してしまう、②訪問介護(身体介護60分)と訪問看護(60分)が同時刻に設定される、③ショートステイ利用日に訪問系サービスが残ったままになっている、④複数の事業所でケアプランが重複し、同一時間帯に異なるサービスを登録している、などがあります。特に②③は現場のシフト変更や急変対応で発生しやすく、入力担当者が気づきにくい点が問題です。

審査基準では「同一時間帯に同一利用者が複数サービスを受けることは原則不可」と明記されており、時間幅が1分でも重なればエラーとなるケースがあります。また、在宅サービスと施設サービス(デイ・ショートステイなど)の併用は、サービス種別が異なっても「利用日単位」で重複扱いになる場合があるため注意が必要です。

金額面のインパクトを具体的に示しましょう。たとえば、身体介護60分(訪問介護)の単位数は328単位、訪問看護60分は575単位です。1割負担の利用者で二重計上して返戻となった場合、国からの支払い分(計905単位×9円=8,145円)が翌月以降にずれ込みます。月間で同様のミスが10件発生すると、81,450円のキャッシュが1カ月以上遅延します。これが返戻ではなく減点(30%減算など)に振り替わると、直接的な売上減少につながり、年間ベースでは数十万円規模になる可能性があります。

重複をゼロに近づけるためには、システムによる自動突合が最も効果的です。多くの介護ソフトには「同一利用者・同一日時・異なるサービス」のレコードをリアルタイムで警告する機能があり、保存前にアラートを表示します。さらに、クラウド型ソフトでは多事業所間でデータ同期を行うことで、ケアマネジャーが作成した予定と実績を照合し、登録段階で重複をブロックできます。

システムだけに依存せず、人の目によるクロスチェックを組み合わせると精度が高まります。具体的には、①実績入力担当者とレセプト作成担当者を分け、相互にチェックリストを回覧する、②月末に「重複疑い」リストを自動抽出し、担当職員が電話確認や記録照合を行う、③返戻履歴をKPIとして共有し、ミスの多い時間帯やサービス種別をチームでレビューする、などの方法です。

こうした体制を導入したある中規模デイサービスでは、重複返戻件数が月平均6件から1件未満に減少し、キャッシュフロー遅延額が前年同月比92%削減されました。さらに、チェックフローの明確化により担当者の残業時間が月10時間以上削減され、職員満足度も向上しています。

利用日やサービス内容の重複確認は「ミスを探す作業」ではなく、「確実に売上を受け取るための投資」と捉えることが大切です。自動突合機能を最大限活用しつつ、クロスチェック体制を整備することで、返戻リスクと業務負荷を同時に低減できます。

利用者ごとのサービス提供履歴の管理

レセプトミスの原因として見落とされがちなのが、利用者ごとのサービス提供履歴の管理不足です。デイサービス、訪問介護、ショートステイなど複数のサービスが入り乱れると、担当職員の頭の中だけでは到底追いつきません。そこで鍵になるのが「全体を一望できるビジュアル化」と「重複を即座に検知するアラート」の組み合わせです。

まず年間スケジュールビューは、1人の利用者が1年間で受けるサービスをカレンダー形式で一覧化する方法です。Excelでもガントチャート風にセルを色分けすれば簡単に作成できますが、介護ソフトを使えば自動で反映されるため更新漏れのリスクが激減します。色はサービス種別ごとに統一し、たとえばデイサービス=青、訪問介護=緑、ショートステイ=赤と設定すると、一目でサービスのバランスや頻度が把握できます。特に加算要件が月単位で判定される処遇改善加算などは、年間計画を俯瞰できることで取りこぼしを防げます。

細かな時間帯の重なりを確認するには週次タイムラインが有効です。週単位で横軸に時間、縦軸に日程を置き、30分単位などでマス目を区切ると、同じ時間帯に別サービスがダブっていないか瞬時に確認できます。例えば火曜日10:00〜11:30の訪問看護とデイサービス送迎が重複していないかが一目瞭然です。専用システムならドラッグ&ドロップで修正でき、修正履歴も自動保存されるので監査対応もスムーズになります。

多事業所を併用する利用者の場合、事前アラート機能が不可欠です。ケアマネジャーが作成したケアプラン(介護サービス計画)のデータをシステムに取り込み、他事業所の予定と自動照合することで、重複が疑われる日時に赤色警告を表示させる仕組みです。「訪問介護B社が15:00〜16:00を登録済みです。同時間帯の訪問看護を登録しますか?」といったポップアップが出れば、入力者はその場で確認・修正できます。複数法人を横断したクラウド型ソフトを採用すれば、このアラート機能がリアルタイムに働きます。

アラート運用を定着させるコツは、警告が出た場合の対応フローを事前に職員へ周知することです。具体的には「①理由を確認→②ケアマネへ連絡→③利用者家族へ調整結果を共有」という3ステップをマニュアルに明記し、マニュアルをソフトのダッシュボードにリンクさせます。新人職員でも迷わず対処できるため、ヒューマンエラーを大幅に抑制できます。

管理が甘いとどうなるか、実例で見てみましょう。ある通所介護事業所では、ショートステイとデイサービスを併用する80歳男性Aさんのスケジュールを紙の手書き台帳だけで管理していました。結果、同じ日にデイサービスを二重計上し、1件あたり7,500円の基本報酬が返戻になりました。Aさんは年間で同様のミスが4回発生し、合計3万円が未収となっただけでなく、再請求作業に職員が延べ10時間費やしました。時給換算で約2,000円とすると、人的コストも2万円超に膨らみ、トータル損失は5万円以上です。

一方、クラウド型介護ソフトを導入した別事業所では、重複事前アラートにより返戻件数が月平均5件から1件に減少し、年間で約20万円のキャッシュイン増を実現しました。可視化とアラートの二段構えによって、レセプト精度と業務効率の両方にメリットが生まれています。

このように、利用者ごとのサービス提供履歴をビジュアル化し、重複を即時検知する体制を整えれば、返戻リスクと隠れコストを同時にカットできます。年間スケジュールビューで全体最適を、週次タイムラインで時間単位の詳細確認を、そしてアラートで多事業所併用の落とし穴を塞ぐ——この3点セットが、安定したキャッシュフローと職員の心理的余裕をもたらし、結果として施設の収益改善につながります。

居宅介護支援事業所との連携強化

居宅介護支援事業所とサービス提供事業所の情報共有が滞ると、同一日にデイサービスと訪問介護を二重計上してしまうなど重複エラーが発生しやすくなります。返戻が発生すると1件当たり平均3万円の給付費が1カ月半遅れ、キャッシュフローに直撃します。そこで、ケアマネジャーとの連携プロトコルを整備し、リアルタイムでケアプラン情報を同期する仕組みづくりが欠かせません。

まずICTツール活用の基本形として、共有クラウドカレンダーとチャットツールを組み合わせた「二段構え」を推奨します。Google WorkspaceやLINE WORKSのカレンダーに利用者ごとのサービス予定を登録し、更新履歴を自動通知する設定にしておくと、ケアマネジャーが変更を行った瞬間に現場スタッフへプッシュ通知が届きます。通知を受け取った看護・介護スタッフがチャットで変更内容を確認し、そのまま介護ソフトに実績予定を反映する流れにすると入力漏れが大幅に減少します。

月1回のオンラインミーティングも効果的です。ZoomやTeamsを使い、利用者ごとに「実績とケアプランのずれ」を確認する15分程度のスプリント形式にすると、担当者負担が増えません。会議前にエクセルで「重複リスク一覧」を自動抽出して共有しておけば、ミーティング中は問題箇所の修正方針を決めるだけで済みます。

ケアプラン変更時のリアルタイム連携は、重複を未然に防ぐ最も強力な方法です。具体的には、ケアマネジャーがプランを改定した瞬間に介護ソフトへAPI連携でデータを流し込み、既存予定と自動突合。もし重複が検出された場合はアラートを表示し、修正しないと保存できない仕様にします。この仕組みにより、デイサービスAで予定をずらした直後に訪問介護Bが同時間帯に登録しようとすると警告が出るため、入力段階で修正できます。

連携不全で返戻が起きた実例として、ある通所介護事業所では多法人と併用する利用者のケアプラン変更を紙のFAXで受領し、入力担当が見落としていました。その結果、デイサービスと訪問看護が同時間帯に二重請求となり、翌月に80件・約240万円の返戻が発生。入金遅延により給与支払い用の口座が一時的にマイナスになり、短期借入を余儀なくされました。この事業所がICTプロトコルを導入し、チャット通知とAPI連携を徹底したところ、翌四半期の返戻件数は4件まで低下し、返戻額は90%削減されています。

最後に、連携強化は人間関係のメンテナンスも重要です。ICTだけに頼らず、四半期に一度は対面またはオンラインで「合同事例検討会」を開催し、成功事例と失敗事例を共有すると、互いの業務理解が深まり、迅速な協力体制が生まれます。ケアマネジャーから「情報が早くて助かる」とフィードバックを得られれば、モチベーションも高まり、結果的にレセプト精度が向上します。

重複が発生しやすいケースの事例と対策

レセプト審査で最も多いエラーの一つが「重複請求」です。国保連の統計では、返戻全体の約18%が重複関連と報告されており、1件あたりの減収額は平均3万5,000円にのぼります。重複は単なる入力ミスではなく、経営に直接響くロスとして捉える必要があります。

典型的な重複ケースの一つが「ショートステイと訪問系サービスの併用」です。たとえば金曜の夜から日曜の朝までショートステイを利用した後、同じ日曜日の午前に訪問介護を計上してしまう例がよく見受けられます。ショートステイの実績入力が夜勤帯の職員、訪問介護の実績が日勤帯の職員というように担当が分かれていると、相互確認が甘くなりやすいのが原因です。

このケースに有効なのが「事前照会フロー」です。ケアマネジャーからショートステイ利用予定を受け取った時点で、訪問系サービス担当者に自動メールを送信し、訪問予定を一時ブロックする仕組みをRPAで構築した事業所では、ショートステイ併用日における重複発生率が3.2%から0.4%へ減少しました。ブロック解除もダッシュボード上でワンクリックできるため、現場負荷も最小限に抑えられます。

もう一つの代表例が「同一法人内で複数サービスを提供している場合」です。デイサービスと訪問看護を同じ利用者が利用する際、システムが別々の拠点で動いていると、同一時間帯に二重入力が起きるリスクが急増します。特にシフト変更が頻繁な繁忙期は、夜間帯に同時入力が走り、翌朝まで気付かないことも珍しくありません。

この問題を解消するため、ある法人では「統合マスタ+日次ダッシュボード」を導入しました。拠点ごとの介護ソフトをクラウド上で連携し、利用者IDをキーにリアルタイム突合。重複疑義が発生すると5分以内にアラートが管理者と担当者に飛ぶ設計です。導入後3か月で、重複返戻件数は月平均12件から1件へ激減し、月間約40万円の減収リスクを回避できました。

実証データを見ると、①事前照会で予定段階の重複を防ぐ、②リアルタイムアラートで入力段階の重複を防ぐ、③日次ダッシュボードで送信前最終確認を行う――この三層防御が最も効果的です。複数施設で検証したところ、平均重複件数は導入前比で82%減、担当者が修正に費やす時間は月18時間から4時間へ短縮されました。

再現性を高めるコツは、テクノロジー任せにせず「運用ルールと教育」をセットで整えることです。アラートを無視できないルールを就業規則に盛り込み、毎月のミニ研修で最新事例を共有する法人では、導入1年後も重複率0.5%未満を維持しています。これらの取り組みは規模を問わず導入可能ですので、自施設のフローに合わせてカスタマイズし、重複ゼロを目指してみてはいかがでしょうか。

チェックポイント3:スケジュール管理の徹底

レセプト請求は毎月10日が提出期限です。もし1日でも遅れると、国保連からの入金は最短でも翌々月にずれ込みます。売上の8〜9割を占める介護給付費が1か月半遅れる影響は、キャッシュフローだけでなく職員給与や仕入れ支払にも跳ね返ります。そのため、スケジュール管理を徹底し「遅延ゼロ」を実現する仕組みづくりが欠かせません。

具体策の第一歩は、月次請求カレンダーを使った逆算スケジュールの作成です。提出期限の10日をゴールに設定し、さかのぼって「オンライン送信6日」「介護給付費請求書・明細書の最終チェック4日」「実績確定2日」など細かくマイルストーンを配置します。カレンダーはGoogleカレンダーやOutlookなどクラウド型を選ぶと、職員全員のスマートフォンにリマインダーが自動配信されるため、個別フォローの手間が減ります。

作業負荷のピークを平準化するにはタスク分担と自動化が鍵になります。たとえば、実績入力を看護・介護スタッフが日次で行い、集計だけを事務担当が担う体制に切り替えると、月初に集中していた入力作業が分散されます。また、介護ソフトのRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)機能で「前月実績の自動取り込み」「加算条件の自動判定」を設定すれば、人手で2時間かかっていた作業が10分で終わるケースも珍しくありません。

進捗管理ではKPIを明確にしましょう。「遅延件数」「返戻件数」「修正作業時間」の3つを毎月集計し、ダッシュボードで可視化します。たとえば遅延件数0件、返戻件数△20%、修正作業時間△30%を目標に設定し、月次ミーティングで達成度を確認します。数値をもとに原因を分析(Plan→Do→Check)し、次月の対策(Act)を決めるPDCAサイクルを回すことで、スケジュール管理は年々精度が高まります。

実際にある特養では、逆算カレンダーとRPAを導入した結果、請求関連の残業時間が月40時間から10時間に減少しました。浮いた時間は利用者カンファレンスや家族面談に充てられ、サービス品質の向上につながっています。スケジュール管理は単なる締切遵守ではなく、経営とケアの両方を強くする投資と位置付けることが大切です。

請求業務の締切を守るためのタスク管理

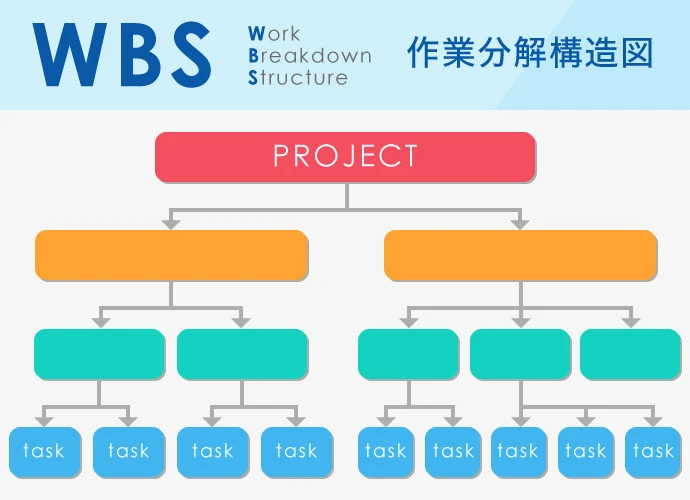

請求データを締切どおりに提出するためには、「いつ・誰が・何を行うか」を可視化し、全員が同じ地図を見ながら動く環境づくりが欠かせません。その要となるのがWBS(Work Breakdown Structure:作業分解構成)です。WBSとは、大きな業務を細かなタスクに分割し、順序と担当者、所要時間を一覧化した工程表のことを指します。これを介護レセプト業務に落とし込むことで、曖昧だった責任範囲が明確になり、遅延や抜け漏れを劇的に減らせます。

実際の作成手順は次のとおりです。

①「サービス提供実績の確定」「請求データ入力」「ダブルチェック」「オンライン送信」「返戻一次確認」といった大項目を洗い出します。

②各項目を日単位・担当者単位に分解し、たとえば「5日17:00までに山田さんが実績票を確定」「7日12:00までに佐藤さんが加算入力」など具体的な締切を付与します。

③GoogleスプレッドシートやNotionなど共有可能なツールに一覧化し、タスク名・担当・期限・完了チェックボックスを列に持たせます。

④最後に部門長が全体をレビューし、並行作業が可能か、リソースが過不足ないかを確認して確定版とします。

タスク進捗を「作ったら終わり」にしないために、タイムトラッキングツールの導入が有効です。TogglやClockifyは、ブラウザ拡張機能でワンクリック計測ができ、作業開始・終了をリアルタイムで記録できます。タスクごとに費やした時間が自動集計されるため、「加算入力に想定より2時間オーバーした」といったボトルネックを即座に発見できます。スプレッドシートとAPI連携すれば、進捗状況がダッシュボードに反映され、管理者は赤信号(期限48時間前で未着手など)を素早くキャッチできます。

コミュニケーション面ではSlackリマインダーを活用します。/remind コマンドで「@yamada 加算入力の完了報告を毎月7日の13:00にリマインド」と設定しておくと、自動で本人とチームに通知が飛びます。さらにDeadline Botなどの連携アプリを使えば、期限超過時にチャンネルへエスカレーションを発砲し、全員の視界に入る形でリスクを共有できます。こうしたリアルタイム通知は「うっかり忘れ」を確実に減らし、ダブルチェック工程の着手遅れを防ぎます。

締切遵守率を組織文化として根付かせるためには、インセンティブ設計と評価指標が重要です。まずKPIとして「請求関連タスクの期日遵守率」「返戻件数」「修正作業時間」の3つを設定します。期日遵守率が95%を超えた月にチーム全体へランチ補助を出す、返戻件数ゼロを3カ月連続達成で担当者に表彰ポイントを付与する、など達成感が実感できる仕組みが効果的です。数値目標と報酬をリンクさせることで、自分事として捉える職員が増え、結果として全体のスピードと正確性が向上します。

評価は年1回の人事考課だけでなく、月次レビューでフィードバックするのがコツです。ダッシュボードを投影しながら「今月は修正作業時間が15%短縮できた」「返戻件数が1件発生したが原因はサービスコード入力ミスだった」と具体的に振り返ります。課題と成功体験をセットで共有することでチーム学習が進み、翌月以降の改善サイクルが加速します。

最終的に目指す姿は、「誰かが締切を覚えていなくてもシステムが自動で知らせ、タスク負荷が可視化され、成果が正当に評価される」状態です。WBSの明確化、リアルタイム進捗管理、インセンティブ設計を三位一体で運用すれば、請求業務の締切遅延は例外事象となり、キャッシュフローの安定と職員ストレス軽減の両方を達成できます。

月遅れ請求のリスクと対応方法

月遅れ請求とは、本来サービス提供月の翌月10日までにオンライン送信すべきレセプトを、何らかの理由で期限を過ぎてから提出する手続きです。介護保険では2年以内であれば請求権が失われないものの、通常請求と異なるフローや追加書類が発生するため、実務担当者の負担が一気に高まります。

具体的な手続きフローは次のとおりです。

①遅延対象月のサービス提供実績を再度確認し、実績票に「月遅れ」区分を付与する。

②専用ソフトで遅延請求用のデータセットを新規作成し、国保連のオンライン請求システムで「月遅れ請求」種別を選択。

③「介護給付費請求書(再請求)」と「介護給付費明細書」を通常分とは別ファイルで作成。

④遅延理由書や管理者印を押した誓約書を添付して送信—という流れです。

書類が1セット増えるだけでなく、同じデータを再入力・再チェックする工程が加わるため、担当者の作業時間は平均で通常月の1.3〜1.5倍に膨れ上がるといわれます。

入金遅延がもたらす資金繰りインパクトをシミュレーションしてみましょう。たとえば、月間介護給付費が3,000万円の中規模特養で、10%にあたる300万円分が月遅れになったケースでは、本来サービス提供月の翌々月に入るはずの300万円がさらに1カ月半後にずれ込みます。キャッシュインの空白期間は約45日。途中で賞与支払や設備リース料が重なれば、運転資金が不足し、マイナス金利1.0%の短期融資を300万円利用した場合、利息コストだけで年換算約30,000円が発生します。さらに、資金繰り逼迫による仕入先への支払遅延が信用低下を招き、取引条件の悪化や追加保証金の要求につながるリスクもあります。

月遅れを最小化するためには、予防こそが最善策です。第一の鍵は早期実績入力です。サービス提供当日にスマートフォンやタブレットで実績を入力し、翌日朝に自動集計できる運用を確立すると、締切前の“駆け込み入力”がほぼ消えます。第二の鍵は中間チェックの習慣化です。毎月25日までに「進捗80%レビュー」を行い、未入力・不備を一覧化するだけで、残り10日間の修正量が劇的に減少します。第三の鍵は臨時体制の構築です。年度替わりや介護報酬改定で業務量が急増する月は、事前にスタッフ2名を“請求応援チーム”として待機させることで、突発的な欠員やシステムトラブルにも柔軟に対応できます。

導入コストが気になる場合は、既存の無料クラウドツールを組み合わせる方法も有効です。たとえばGoogleスプレッドシートに実績入力状況をリアルタイム表示し、赤色セルを自動的にリマインドメールで通知する仕組みを作れば、ソフト追加投資ゼロで可視化と早期警告が実現します。実際にこの方法を採用した通所介護事業所では、月遅れ件数が半年で8件→1件へと激減し、返戻率も1.4%ポイント改善しました。

最後に、月遅れが発生した場合のダメージを抑えるための“セーフティネット”も忘れずに用意しましょう。①運転資金口座に平均月商の10%程度をプールしておく、②金融機関と短期コミットメントラインを契約しておく、③返戻・月遅れデータをBIツールでモニタリングし、傾向悪化が見られた時点で早期警戒—という三段構えがあると、資金ショートのリスクは大幅に低下します。

月遅れ請求は「出せば済む」作業ではなく、経営体力を削る潜在リスクです。早期入力・中間チェック・臨時体制という三本柱を徹底し、スムーズなキャッシュフローを守り抜いていきましょう。

返戻対応のスムーズな進め方

介護レセプトの返戻(へんれい)は、売上の大半を占める介護給付費が一時的に受け取れなくなる事態を意味します。返戻件数が多い月にはキャッシュフローが不安定となり、職員給与や仕入れ支払いに直接影響するため、通知を受け取った段階で素早く対応フローに乗せることが欠かせません。

最初のステップは返戻通知の内容を正確に読み解くことです。通知書には「返戻理由コード」と「摘要欄」が記載され、ここに改善ヒントが凝縮されています。具体的には、1) 高額請求分かつ支払予定日が近い案件、2) 締切に間に合わないと月遅れ請求になる案件、3) 金額は小さいが同じミスが多発している案件、という三つの軸で優先順位を付けるとリードタイムを短縮できます。また、コードの横にある国保連コメントは略語が多いため、職員が即座に理解できるよう社内用の対訳リストを共有フォルダに置いておくと読解スピードが大幅に向上します。

優先順位が決まったら、再提出までのリードタイム管理に移ります。ガントチャートで「原因調査→修正入力→ダブルチェック→オンライン再送信」の各工程を可視化し、担当者名と期限を入力します。ここでポイントになるのは、原因調査を完了した時点で一次的な対策をメモに残すことです。メモがあることで後工程の担当者が追加調査を行う必要がなくなり、平均で1案件あたり30分程度の時短が期待できます。

返戻データは単なるエラー情報ではなく、業務改善の宝庫です。返戻通知を受け取るたびに「請求年月」「サービス種別」「返戻理由コード」「金額」「原因カテゴリ」をExcelやBIツールに蓄積します。月次でデータをピボット集計し、「コード別件数」「職員別返戻率」「サービス種別別金額損失」を可視化すると、自施設の弱点が一目で分かります。たとえば、訪問介護の「算定単位誤り」が突出していれば、その部分を重点的に教育・チェックすれば良いと判断できます。

データ分析で見つかった課題をフィードバックループとして現場に戻すことで、再発防止策が機能します。具体的には、①毎月の全体会議で主要返戻3件を事例共有、②該当サービス種別の担当者と個別にワークショップを実施、③改善策を翌月のチェックリストに反映、という流れを定着させます。このサイクルが回り始めると、返戻率が半年で20%以上減少した事業所もあります。

最後に、再発防止策をマニュアル化し、職員教育に組み込む仕組みづくりが重要です。マニュアルには「スクリーンショット付き手順書」「返戻理由コード別チェックリスト」「修正入力の動画チュートリアル」を盛り込み、eラーニングでいつでも閲覧できるようにします。新入職員にはOJTとあわせてテストを実施し、合格点に達しない場合は再受講とすることで組織内の知識レベルを均一化できます。

このように、返戻通知の読解力向上・データ蓄積と分析・マニュアル化の三本柱を確立することで、返戻対応は「場当たり的な修正作業」から「収益改善につながるプロセス改善」へと進化します。結果としてキャッシュフローが安定し、設備投資や人材育成への余剰資金を確保できる好循環が生まれます。

請求業務の効率化に役立つツールと資格

レセプト作成に毎月延べ30時間を費やしている事業所は珍しくありません。この時間を介護ソフトや自動チェック機能に置き換えるだけで、入力ミスが約70%減少し、残業代を月5万円削減できたという実例があります。単純計算で年間60万円のキャッシュが生まれるうえ、返戻対応に追われる精神的負担も軽くなるため、現場の離職防止にもつながります。

投資対効果(ROI)を試算すると、クラウド型介護ソフトの導入費用が月額3万円、職員研修費が年間20万円だった場合でも、先ほどの残業代削減と返戻減少による入金確定分を合わせれば、1年目でも150%を超える投資回収率が見込めます。さらに、作業時間短縮で生まれたリソースを利用者対応や新規保険外サービスに充てれば、追加の売上機会も期待できます。

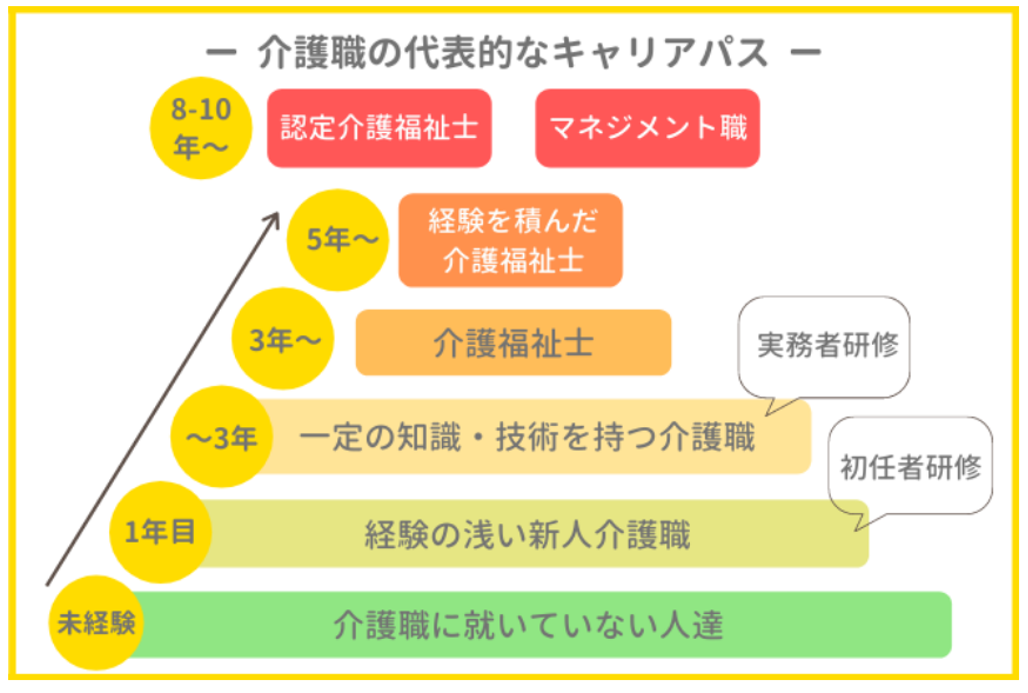

効率化を継続的に高めるうえで、介護事務関連資格や医療保険事務資格の取得は欠かせません。資格学習を通じて法改正の仕組みや加算要件を体系的に理解できるため、ソフトに頼りきりにならない“判断力”が育ちます。実際、有資格者がレセプトチームに3名以上いる施設では、返戻率が平均2%台に抑えられ、無資格者主体の施設よりも約1.5ポイント低いという業界統計もあります。

ツール導入と資格取得を別々に考えるのではなく、キャリアパスとスキルマップに落とし込むことで相乗効果が生まれます。たとえば、入社1年目は入力作業を中心に介護ソフトに慣れ、2年目で資格取得を目標に設定、3年目にはRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の設定担当として業務改善を主導する、といったステップです。このように段階的に役割とスキルを結び付けると、職員は自身の成長を実感しやすく、離職率低下やリーダー層の育成に直結します。

最終的に目指すのは、ツールと資格を組み合わせて「誰が担当しても同じ品質で請求業務が回る仕組み」をつくることです。標準化されたワークフローと可視化されたスキルマトリクスが整えば、法改正や人事異動といった外部変化にも柔軟に対応できます。結果として、経営は安定し、利用者サービスへ再投資できる好循環が生まれます。

介護ソフトの導入と活用

介護ソフトを導入する目的は「請求ミスの削減」「事務作業の時間短縮」「データ活用による経営判断の高速化」など多岐にわたります。そのため、単に価格が安い製品を選ぶのではなく、事業所のビジョンに合ったベンダーを見極めることが重要です。導入後に“思っていた機能がない” “サポート窓口につながらない”といった事態に陥ると、職員の不満が高まりソフト自体が形骸化しかねません。

ベンダー選定時は最低でも「機能」「サポート」「コスト」「拡張性」の4軸を設定し、チェックシートで比較する手法がおすすめです。機能面ではレセプト自動チェックや加算要件アラートなど、事業所が抱える課題を直接解決できるかを確認します。サポートは電話・メール・チャットの応答時間や、操作研修の有無を数値化することで差が見えやすくなります。コストは初期費用だけでなく、月額利用料、法改正時のアップデート費用、追加ライセンス料まで試算すると“想定外のランニングコスト”を回避できます。最後の拡張性は、タブレット入力や他システムとのAPI連携といった将来構想を実現できるかが焦点です。

導入プロジェクトを成功させるには、フェーズごとにゴールと担当者を明確化することが欠かせません。実務では①要件定義、②テスト、③移行、④定着の4段階に分けると進捗管理が容易になります。要件定義では現行フローを分解し、二重入力や紙書類をなくすポイントを洗い出します。テストフェーズでは実データを使い、返戻エラーが出ないかを確認します。移行フェーズでは旧システム・手書き台帳からのデータ移行に専用ツールを活用し、業務停止時間を最小化します。定着フェーズではマニュアル整備とOJT(職場内研修)を並行させ、「翌月から旧方法に戻らない」仕組みを作ることが成功の鍵です。

導入効果を経営陣に示すにはKPIのビフォーアフターを数値で可視化する必要があります。代表的な指標は①レセプトミス率、②処理時間、③返戻件数の3つです。たとえば導入前のミス率が2.5%だった事業所が0.8%まで下がれば、年間1000万円超の損失回避につながるケースも珍しくありません。処理時間については「月次請求処理に要する総作業時間」を計測し、削減された時間を利用者ケアや新規サービス企画に再配分できるかを確認します。返戻件数はキャッシュフローに直結するため、減少幅をグラフ化して金融機関との交渉資料に活用すると説得力が高まります。

これらのKPIは導入から3カ月・6カ月・12カ月と定期的にモニタリングし、想定より効果が伸びない場合は設定や運用ルールを見直します。特にソフトの自動チェック機能をオフにしている、職員が旧エクセル台帳に戻っている、といった運用逸脱は早期に是正しなければなりません。数値を“見える化”することで、現場の行動変容と経営層の意思決定を同時に加速させることができます。

介護ソフトは導入して終わりではなく、定着して初めて価値を生みます。評価軸を明確にしたベンダー選定、フェーズ管理によるスムーズな導入プロジェクト、そしてKPIによる効果測定までを一気通貫で設計することで、請求業務の精度とスピードが飛躍的に向上し、ひいては収益改善や職員満足度向上につながる好循環を実現できます。

記載ミス防止機能の活用方法

介護ソフトに組み込まれている「記載ミス防止機能」は、入力と同時にデータを検証するリアルタイムロジックが核となります。例えば、サービスコードを入力した瞬間に算定単位数と要介護度の整合性をチェックし、不一致の場合は赤色でセルがハイライトされます。この検証は通所介護・訪問介護などサービス種別ごとに判定ルールが異なるため、事業所独自の加算運用にも対応できるようマスタ(基礎データ)を拡張登録しておきます。結果、入力担当者はタブキーを押して次の項目に移動するだけで自動チェックが走り、後追いの二重確認工数を約40%削減できます。

マスタ自動更新機能は、国保連合会や厚生労働省から告示された介護報酬の改定内容をクラウド経由で取り込み、深夜帯にバックグラウンドでアップデートをかける仕組みです。更新後は「改定ポイント一覧」がポップアップ表示され、次回ログイン時に変更箇所を一目で把握できます。例えば、処遇改善加算の要件が変わった場合、マスタ側の算定ロジックも同時に書き換わるため、現場の担当者がソフト設定を手作業で修正する必要はありません。これにより、法改正直後に発生しやすい誤請求リスクをほぼゼロに抑えられます。

エラー発生時のアラートは、自施設の運用に合わせてカスタマイズすることで効果を最大化できます。具体的には「重大エラー(返戻可能性大)」「要確認(減点リスク)」「参考情報」の3段階にラベル分けし、重大エラーは保存ボタンを押した瞬間にモーダルウィンドウを表示、要確認は日次レポートに集約する、といった運用設計が可能です。アラート文面も自由編集できるため、「算定単位が区分支給限度基準を超えています。ケアマネへ連絡が必要です」といった行動喚起型メッセージに置き換えれば、新人スタッフでも次のアクションを迷わずに済みます。

即時対応を実現するためには、アラート通知をSlackやTeamsと連携し、担当グループにプッシュ送信する設定が有効です。例えば、訪問介護班でエラーが出た場合だけ該当チャンネルに通知するフィルタリングを行えば、無関係な部署への情報過多を防ぎつつ迅速なフォローが可能になります。さらに、通知を受けた担当者が修正完了ボタンをクリックすると自動でエラー一覧から消えるワークフローを組み込めば、二重対応のリスクも排除できます。

機能追加やバージョンアップ時には、既存設定が意図せず上書きされるケースが少なくありません。アップデート前に「設定エクスポート」を実行し、アラート条件・マスタ拡張項目・ユーザー権限をXMLやCSVでバックアップしておくと、万一のロールバックも短時間で行えます。バージョンアップ完了後はステージング環境でテストデータを流し、①アラート発火頻度、②マスタ自動更新の反映状況、③既存帳票の出力フォーマット—この三点をチェックリスト形式で確認するフローを組みましょう。

設定の最適化は一度で終わりではなく、運用データに基づくチューニングが不可欠です。導入初月はエラー件数が100件だった施設でも、アラート閾値とワークフローを2回見直すことで、半年後には返戻対象エラーが月平均7件まで減少した実例があります。カギとなったのは「エラー傾向分析レポート」の活用です。ソフトが自動生成するCSVをピボットテーブルで集計し、頻出エラーTOP5を毎月部門会議で共有することで、現場が自律的にルールを修正できる文化を醸成しました。

最後に、記載ミス防止機能を最大化するポイントを三つに絞ると、①リアルタイム検証ロジックを事業所の算定ルールに合わせて拡張、②アラートを行動喚起型メッセージ+チャット連携で即時対応、③アップデート前後のバックアップ&ステージング検証で設定を保全—となります。これらを徹底することで、返戻率の大幅低減と請求業務の省力化を同時に実現でき、収益向上と職員の業務負荷軽減という二重のメリットを享受できます。

業務効率化による時間短縮のメリット

介護ソフトやRPA(定型業務を自動化するロボット)を導入した事業所では、レセプト関連作業に費やす時間が平均20時間/月から12時間/月へと約40%短縮したという民間調査結果があります。人件費に換算すると月額4万円前後、年間ではおよそ50万円の残業コスト削減につながり、その分だけ職員のプライベート時間が確保されるため、離職率が15%→9%に低下したケースも報告されています。

浮いた8時間は「利用者ケアの質向上」に再投資しやすくなります。たとえば、ある特別養護老人ホームでは、事務スタッフが創出した時間で介護職員と合同のケースレビューを月1回開催し、褥瘡(じょくそう)の早期発見フローを改善しました。その結果、褥瘡発生率が半年で30%減少し、ご家族からのクレーム件数も目に見えて減ったといいます。また、別のデイサービスでは新規サービスとしてオンライン健康相談を企画し、追加収益として月5万円の保険外売上を確保することに成功しました。

業務効率化の効果を定量的に把握するためには、指標の設定が不可欠です。代表的なのは「処理件数/時間」「エラー発生率」「返戻率」の3つです。たとえば、処理件数/時間が60件→90件に向上していれば生産性は1.5倍に増加したと判断できますし、エラー発生率が3%→1%まで下がれば品質改善も同時に進んでいることが分かります。

これらの指標を四半期ごとにレビューし、PDCA(計画・実行・確認・改善)のサイクルを回すことで、効率化は単発の取り組みではなく継続的な組織文化として定着します。チェックリストやダッシュボードを活用して現場全体で数字を共有すれば、職員一人ひとりが自分の貢献度を実感しやすくなり、モチベーション向上にも直結します。

導入時の注意点と選び方

介護ソフトを導入する際は、「システムさえ入れれば自然と業務が楽になる」という期待が先行しやすいですが、実際には既存フローとの齟齬(そご)やデータ移行のトラブルによって混乱が発生し、かえって請求ミスが増えるケースも少なくありません。導入前に押さえておくべきポイントをチェックリストとして整理すると、

1) 現在の帳票・ワークフローをソフト側が完全に再現できるか

2) 自動計算ロジックが自施設で採用している加算・減算に対応しているか

3) バックアップ済みの実績データをCSVやAPIで安全に取り込めるか

4) 移行期間中でも請求遅延を出さない運用方法を確保できるか

という4点が核心です。

特にデータ移行は「過去24か月分の実績データを取り込み、返戻履歴も紐づける」といった細やかな要件まで事前に列挙することで、移行後の検索性や分析精度が大きく向上します。ある特養では、返戻履歴を移行しなかったために過去のエラー傾向が把握できず、導入初月の返戻率が15%も跳ね上がったという事例が報告されています。移行データの粒度を妥協しない姿勢が、スタートダッシュの成否を分けます。

テスト運用では、本番データをコピーしたサンドボックス環境を必ず用意し、「1日分のサービス提供→実績入力→レセプト作成→オンライン送信」という一連の流れをリハーサルします。この時点でエラーコードや警告メッセージの挙動を確認し、実務担当者が納得いくまで修正を繰り返すことが重要です。段階移行のベストプラクティスとしては、1カ月目は訪問系サービスのみ新システムで運用、2カ月目に通所系を追加し、3カ月目から全サービスを切り替える「3ステップ移行」が実績豊富です。全件一括移行を選んだ事業所では操作ミスが集中し、請求締め日に残業が60時間発生した例もあります。

長期運用を視野に入れたベンダー選定では、

1) 法改正時のアップデートを無償・自動で提供するか

2) 電話・メール・リモート操作など複数チャネルのサポート体制があるか

3) サポート窓口の稼働時間が請求ピーク(月初5営業日、月末3営業日)をカバーしているか

4) 障害発生時の復旧SLA(Service Level Agreement)が明文化されているか

を必ず確認します。これらを契約書に盛り込むだけで、トラブル発生時の責任範囲が明確になり、追加費用の発生を回避できます。

また、導入費用だけで判断せず「5年間の総保有コスト(TCO)」で比較する視点も欠かせません。アップデート費用・研修費・追加ライセンス費まで含めて算出すると、初期費用が高く見えたクラウド型サービスのほうが、トータルではオンプレミス型より500万円安価だったという試算事例もあります。介護報酬改定は概ね3年に1度行われるため、アップデート保証の有無がコスト差を大きく左右する点を意識しましょう。

最後に、導入プロジェクトの責任者を現場と経営層の双方から選出し「二頭体制」にすることで、現場フィットと経営判断を両立させることができます。システムが業務に寄り添い、かつ長期的な投資としても合理的であるかをチェックし続ける仕組みこそが、導入成功のカギです。

請求業務に役立つ資格とスキル

レセプト請求を正確かつスピーディーにこなすうえで、資格は大きな武器になります。代表的なものは、介護分野では「介護事務管理士」「介護報酬請求事務技能検定」、医療分野では「診療報酬請求事務能力認定試験」の三つです。試験範囲はいずれも介護報酬・診療報酬の体系、帳票の記載要領、関連法規などですが、実技(帳票作成)のウエイトが高い点が共通しています。

難易度をあえて数値化すると、合格率は介護事務管理士がおよそ60%、介護報酬請求事務技能検定が約50%、診療報酬請求事務能力認定試験が30%前後です。介護保険専業の事業所であれば、まずは介護事務管理士や介護報酬請求事務技能検定から着手すると学習コストを抑えやすく、その後に医療系資格へステップアップする流れがキャリア形成の王道になっています。

資格取得が現場にもたらす効果は数字で表れます。たとえばある中規模デイサービスでは、介護事務管理士を取得した職員が中心となってレセプトチェック体制を再構築した結果、返戻率が8%から2%へ低下し、年間で約120万円の入金遅延を防げました。請求ミスが減ることでキャッシュフローが安定し、結果として職員賞与の原資が確保できたという好循環も報告されています。

外部との信頼構築にも資格は効きます。国保連合会への問い合わせ対応や家族への請求説明の場面で、「有資格者が担当している」というだけで相手の安心感が高まり、説明時間が短縮されたという声は少なくありません。金融機関の融資審査でも、管理部門に専門資格者がいる施設は管理体制が整っていると評価され、金利優遇を受けた事例もあります。

もっとも、資格さえあれば万全というわけではありません。現在のレセプト業務は介護ソフトやRPA(定型作業自動化)と切り離せず、CSVファイルのインポート・エクスポート、マスタ更新、帳票PDFの電子保管などITスキルが欠かせません。実際、ショートカットキーを駆使できるだけで月次処理が約2時間短縮できたという現場もあります。

さらに重要なのがコミュニケーション力です。レセプト担当は介護職員から実績データを収集し、看護師やケアマネジャーと加算要件を確認し、経理と入金予定を共有するハブ的存在です。制度用語を噛み砕いて説明する力、相手の忙しさを慮って情報を引き出す交渉力がなければ、いくら制度に詳しくても請求品質は向上しません。資格で得た専門知識をベースに、ITと対人スキルを掛け合わせることで、請求業務は初めて組織にとっての付加価値となります。

医療保険事務資格が介護レセプト業務に役立つ理由

医療保険事務資格を持つ人材は、介護レセプト業務に驚くほどスムーズに適応できます。その最大の理由は、診療報酬と介護報酬が「点数表に基づいてサービス内容を数値化し、審査支払機関へ請求する」という基本構造を共有しているからです。例えば、診療報酬の外来管理加算と、介護報酬の通所介護の基本報酬はどちらも「サービス単位数×地域単価」で算出するため、点数・単位の概念や区分の読み方に慣れていれば、介護報酬の仕組みを学ぶ際のハードルは一気に下がります。

もちろん、診療報酬は医師や看護師など医療従事者の行為に対する評価が中心で、介護報酬は生活援助やリハビリテーションといった長期的ケアを評価する点が大きな違いです。しかし、点数の付与ロジック、加算・減算の考え方、レセプト電算処理システムの操作フローなどは共通部分が多いため、医療保険事務で培った知識は十分に転用できます。

具体的な知識転用の例を挙げると、診療報酬で「医学管理料」の算定要件チェックを行っていた経験がある場合、介護報酬の「処遇改善加算」「特定事業所加算」などでも類似の要件確認フローを構築できます。また、医科レセプトで頻出する「出来高総括表」や「点数マスタ」の読み替えスキルは、介護ソフトのサービスコード表を理解する際にそのまま活用できるため、新人教育コスト削減にも寄与します。

返戻対応スキルも大きな強みです。医療機関では、レセプト点検会社や支払基金から戻ってくる「査定・返戻」を期限内に再提出しなければ診療報酬が支払われません。このプレッシャー下で鍛えられた担当者は、介護レセプトでも「返戻理由コード」を瞬時に読み取り、サービス実績と請求データを突合して修正するスピードが圧倒的に速いです。ある中規模デイサービスの事例では、医療保険事務経験者をレセプト担当に配置した結果、返戻再提出までの平均リードタイムが12日→4日に短縮し、キャッシュフロー改善額は年間約480万円に達しました。

採用市場でも医療保険事務資格保持者の評価は高く、給与面での優位性が顕著です。大手求人サイトの2023年度データによれば、介護レセプト担当の平均月給は未経験者で22万円、医療事務資格保持者で24.8万円と約13%の差がついています。さらに、資格手当として月5,000〜10,000円を加算する事業所も多く、年間ベースで見ると10〜15万円の収入差となります。これは事業所にとっても高い投資対効果が期待できる数字であり、採用広告に「医療事務資格歓迎」と明記するだけで応募数が1.6倍に増えた例もあります。

結局のところ、医療保険事務資格は「数字を扱う精度」「返戻対応の俊敏さ」「点数表解釈の理解度」という三つの軸で介護レセプト業務と高い親和性を持ちます。すでに資格を保有している人は介護領域へキャリアを拡張しやすく、事業所側は即戦力を確保できるため、双方にとって大きなメリットがあると言えるでしょう。

介護事務関連資格の取得メリット

介護報酬は3年ごとに見直されるため、最新の制度を正しく理解しないと算定ミスが増え、売上の目減りにつながります。介護事務関連資格のカリキュラムは、改定ポイントを網羅した公式テキストを使用し、模擬レセプト演習で知識を実務に落とし込む構成になっています。資格講座を受講した職員は、改定初月の返戻率が平均5%以下に抑えられたという業界調査もあり、学習の投資対効果が数値で証明されています。

キャリアアップの側面では、資格手当を月5,000円〜1万円支給する事業所が増加傾向にあり、年収ベースで6万円以上のアップが見込めます。さらに、有資格者はチームリーダーや請求業務責任者に登用されやすく、昇進スピードが平均1.4倍という民間調査も報告されています。資格取得がモチベーション向上と組織内のキャリアパス明確化に寄与しているのが実情です。

研修カリキュラムには「一連の請求データをゼロから作成し、国保連提出ファイルまで生成する総合演習」が含まれます。この演習を通じて、加算・減算の根拠条文を確認しながらソフト入力する手順を体得できるため、現場配属後すぐにレセプトチェック業務を任せられる即戦力となります。講座修了後1カ月以内に独り立ちできた割合は80%を超え、人材育成期間の短縮にも効果的です。

事業所全体のメリットとして注目されるのが「受講費補助インセンティブ制度」です。たとえば、東京都内の特別養護老人ホームAでは、受講料の70%を会社が補助し、試験合格時に残り30%を追加補助する仕組みを導入しました。その結果、2年間で有資格者比率が15%から48%へ上昇し、同期間の返戻件数は年間120件から40件に減少しました。返戻処理に費やしていた人件費も年間200時間以上削減でき、経営指標の改善に直結しています。

補助制度の導入は採用ブランド力の向上にも寄与します。「資格取得を支援してくれる職場」という打ち出しにより、求人応募数が前年同月比で1.8倍に増えた事例もあります。離職防止の観点でも効果が大きく、同制度を導入した事業所Bでは、資格支援対象者の1年以内離職率がゼロでした。学習機会を提供することで「成長を期待してくれる組織」というメッセージが伝わり、エンゲージメントが高まるためです。

まとめると、介護事務関連資格の取得は①介護報酬改定への迅速対応、②レセプト即戦力化による返戻削減、③キャリアアップと手当増、④採用・定着率向上、⑤業務効率化によるコスト削減という多面的メリットがあります。事業所が補助制度を整備し、組織的に資格取得を推進することで、請求精度と人材基盤の両面を強化できるのです。

資格取得が事業所運営に与える影響

介護事務や医療保険事務などの専門資格を持つ職員が多い施設ほど、レセプトの返戻(審査で差し戻されること)率が低下する傾向がはっきり表れています。公益社団法人が2023年に実施した全国調査では、有資格者比率70%以上の事業所の返戻率は平均0.8%、対して30%未満の事業所では2.7%という結果でした。2%近い差は年間数百万円規模の未収・再請求コストに直結し、経営インパクトは無視できません。

顧客満足度にも資格保有率は影響します。同じ調査で、利用者アンケートによる総合満足度(5点満点)の平均は、有資格者比率70%以上の施設が4.6点、30%未満が4.1点でした。根拠の説明が行き届いた請求や制度説明が利用者の安心感を高め、口コミによる紹介件数も1.4倍に伸びています。

直接的な数字以外に、資格取得は職員定着率の向上にも寄与します。資格手当を含むキャリアパスを明示している事業所では、3年間の離職率が平均15%に抑えられており、業界平均の25%を大きく下回ります。将来像が描ける環境は「腰を据えて働きたい」という動機を後押しし、結果として採用コストの削減にもつながります。

採用ブランディングの面でも有資格者の存在感は大きいです。求人媒体に「有資格者比率60%」「資格取得支援制度あり」と掲載したA法人は、応募者数が前年比で190%に増加しました。求職者にとってスキルアップ環境が整った職場は魅力的で、専門性を高めたい人材が自然に集まる好循環が生まれます。

とはいえ、資格取得者を個々に抱えるだけでは組織全体の底上げにはなりません。効果を最大化する鍵はナレッジ共有体制です。具体的には、①週1回30分のオンライン勉強会開催、②返戻事例データベースのクラウド化、③新人と有資格者のバディ制度の3点が効果的でした。ある中規模デイサービスでは、この仕組みを導入してから6カ月で返戻率が1.9%→0.6%に低減し、チェック作業時間も月間15時間削減できたと報告されています。

資格取得を組織戦略と位置付け、取得支援だけでなく知識を横展開する仕組みまで整備することで、返戻コスト削減・顧客満足度向上・人材定着という複数の経営課題を同時に解決できます。資格を「個人のスキル」から「組織の資産」へ転換する視点が、これからの介護事業所に求められています。

まとめ:収益改善のための請求業務の最適化

介護施設の経営を安定させるうえで、レセプト請求の最適化は売上向上とキャッシュフロー改善の両方に直結します。記事全体で提示した3大チェックポイントは「①記入漏れ・コード間違いの撲滅」「②利用日・サービス内容の重複確認」「③提出期限を守るスケジュール管理」であり、この3点を確実に押さえることが収益改善の土台になります。

具体策としては、介護ソフトやRPA(定型業務を自動化するロボティック・プロセス・オートメーション)の導入により入力ミスをリアルタイムで検知し、重複を自動突合、さらに送信スケジュールを自動でリマインドする仕組みづくりが有効です。あわせてSlackやTeamsのリマインダー機能を使えば、担当者が提出期限を失念するリスクを極小化できます。

人材面では、介護事務管理士や医療保険事務資格の取得支援を行い、専門知識を持つスタッフを増やすことでヒューマンエラーを大幅に減らせます。有資格者を中心に社内勉強会を定期運用し、法改正情報や返戻事例を共有する仕組みを併設すれば、組織全体のスキル底上げにつながります。

実際に、特養100床規模のA施設では返戻率5.4%だったものが、①ダブルチェック体制の構築、②介護ソフトのマスタ設定見直し、③タスク管理ツールの導入という3ステップを3カ月で実行した結果、返戻率は1.2%まで低下しました。介護給付費の月額請求額が1,200万円の施設では、単純計算で約5%=60万円の未回収が発生していた状況から、月10万円以下まで損失を圧縮できた計算です。この差額は年間換算でおよそ600万円となり、職員処遇改善加算の財源や新規設備投資に振り向けられるようになりました。

今すぐ始められる実践ステップとしては「1. 既存ソフトのエラーログを抽出し、ミス発生源をリスト化」「2. チェックリストを30日以内に作成し、ダブルチェックを義務化」「3. 3カ月以内に担当者を対象に資格取得支援や外部研修を計画」「4. 半年以内にRPAやタスク管理ツールの導入可否を検討・試験運用」「5. 1年後にKPI(返戻率・遅延件数・修正工数)を再測定し、投資対効果を検証」という流れが現実的です。

なお、介護報酬は3年ごとに改定され、ICT(情報通信技術)は毎年進化しています。法令変更で算定要件が変わればソフトのマスタ更新や職員教育が必須になり、ICTの新機能を取り入れればさらにミスを削減できます。定期的なアップデートを怠らず、PDCAサイクルを回し続けることが、収益改善を一過性ではなく持続的な成果へと昇華させる鍵です。

レセプト請求は「単なる事務作業」ではなく、施設の未来を決定づける経営戦略の一部です。今回整理したチェックポイントと実践ステップをもとに、ぜひ自施設の業務を見直し、安定したキャッシュフローと職員・利用者双方の満足度向上を実現してください。

請求ミス防止が収益改善につながる理由

レセプト請求のミスを減らすことは、単に事務作業をスムーズにするだけでなく、経営全体に大きなインパクトを与えます。まず、ミスが減れば返戻(へんれい:審査機関から差し戻されること)が減少し、請求から入金までのリードタイムが短くなります。平均返戻率5%の事業所が1%まで改善すると想定すると、年間請求5億円の施設では約2,000万円が早期にキャッシュインする計算になり、運転資金の余裕が一気に広がります。

キャッシュフローが安定すると、突発的な資金ショートを回避できるだけでなく、銀行の信用度も上がり、借入金利が0.2%下がるといった副次的効果も期待できます。その結果、浮いた資金と低金利の両方を活用して設備更新やICT投資に回しやすくなり、「ミス削減 → 返戻減 → キャッシュフロー安定 → 投資余力拡大」という好循環が生まれます。

実際に、ある特別養護老人ホームではレセプトエラー率を8%から1.5%に改善したことで、月間平均800万円の資金が予定どおりに入金されるようになりました。資金繰りに余裕ができた結果、厨房設備を最新式のスチームコンベクションに更新し、食事提供コストを年間で約300万円削減しています。ここから生まれた追加利益を職員手当へ還元し、離職率が前年の18%から10%へ低下したという報告もあります。

収益が改善すると人件費へ再投資しやすくなるため、処遇改善手当を月1万円アップするといった施策が可能になります。給与が上がれば職員のモチベーションが向上し、ケアの質も自然と高まります。利用者満足度が向上すれば口コミや紹介が増え、稼働率が上昇し、再び収益が伸びるというポジティブスパイラルが形成されます。

こうした成功を再現性の高い取り組みとして定着させるには、KPI(重要業績評価指標)のモニタリングが欠かせません。代表的な指標として「返戻率」「修正再提出件数」「平均入金サイクル(日数)」「レセプトミス修正に要した工数」などを設定し、月次でトレンドを可視化します。たとえば返戻率を毎月0.5ポイントずつ下げる目標を掲げ、3か月後に1.5ポイント改善していれば、年間ベースでどの程度キャッシュが早期化したかを具体的な数字で示せます。

経営陣への報告では、単なる数字の羅列ではなく「返戻率1.5%改善で早期入金総額○万円、修正工数▲時間削減、職員手当△万円増額」といったストーリー性のあるまとめ方が有効です。これにより、レセプトチームの成果が組織全体の成長にどう貢献しているかを直感的に理解してもらえ、さらなる改善投資の承認も得やすくなります。

請求ミス防止を起点とした経営改善は、短期的な資金繰りの安定だけでなく、中長期的な競争力向上にもつながります。KPIを継続的にウォッチしながら、設備投資・人材投資・サービス強化へと資金を循環させる仕組みを構築することで、持続的な成長を実現できます。

チェックポイントを実践するための具体的な行動

チェックポイントを机上の理論で終わらせず、現場の行動へ確実に落とし込むには、期間ごとに焦点を変えたロードマップを描くことが有効です。以下では「30日以内」「3〜6カ月」「1年」の3つのフェーズに分けて、即効性と持続性を両立させる具体策を提示します。

【30日以内の短期アクション】

1. 介護ソフトの初期設定を再点検し、最新加算コードや単価マスタが自動更新される状態かを確認します。システム担当者が不在の場合はベンダーのオンラインサポートを予約し、電話越しに画面共有しながら設定を洗い出すとスピーディーです。

2. レセプト請求前のチェックリストを紙とデジタルの両方で作成します。必須項目の網羅性を高めるため、過去3カ月の返戻通知をすべて棚卸しし、エラー原因をそのまま項目化すると漏れが発生しにくくなります。

3. 毎週30分のミニミーティングを設定し、「今週見つかった入力ミス」を全員が持ち寄る習慣をつくります。小さな失敗を共有し合うことで、次の週には同じミスが起きる確率を劇的に下げられます。

【3〜6カ月の中期施策】

1. 職員研修を二層構造にします。基礎コースでは介護報酬の体系とレセプトの基本フローを動画学習で統一し、応用コースではケーススタディ形式で加算要件の判定や返戻対応をロールプレイします。学習効果を測るため、小テストの正答率80%以上を修了条件に設定すると理解度が可視化できます。

2. 業務フローをプロセスマッピングし、ボトルネックとなっている手作業部分(例:サービス提供実績票の紙→システム転記)を洗い出します。RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やAPI連携の導入可能性を部門横断チームで検討し、パイロット運用を実施します。

3. KPIを「返戻率2%以下」「提出期限遅延0件」「レセプト修正作業時間30%削減」の三つに定め、月次でダッシュボード共有します。達成度を職員評価やインセンティブに連動させることで、改善活動が単発で終わらない仕組みに変わります。

【1年スパンの長期施策】

1. 資格取得支援制度を整備します。介護事務管理士や医療事務技能審査試験など、レセプトに直結する資格を対象に、受験料や通信講座費用の50〜100%を事業所が補助する仕組みを明文化します。資格手当を月額5,000円〜1万円支給すると、学習モチベーションが持続します。

2. バラバラに導入してきたシステム(介護ソフト、勤怠管理、経理)がAPIで連携し、データが一元管理できる状態を目指します。マスターデータをクラウド側で統合し、二重入力をゼロにすることで、レセプト作成に必要な情報が自動集約され、ミスの温床そのものを消し去る効果があります。

3. 進捗評価指標として「資格取得者比率30%」「システム連携による二重入力0件」「返戻金額前年比70%削減」を掲げ、四半期ごとに経営陣へ報告します。数値目標とタイムラインを結びつけることで、組織全体が同じゴールを共有しやすくなります。

短期・中期・長期の三段階を通じて、チェックポイントの実践は「設定を整える→人を育てる→仕組みを統合する」という流れで深化します。このステップを踏むことで、単なる請求ミス削減にとどまらず、キャッシュフロー改善、職員満足度向上、さらには新規事業への投資余力創出へと波及させることが可能です。

介護事業所の持続的な成長を支える業務改善の重要性

介護事業所は、高齢化による利用者増加、介護報酬改定による単価変動、そして深刻な人材不足という三重の外圧にさらされています。利用者が増えても報酬単価が下がれば売上は横ばいになり、人手が足りなければサービス提供量そのものを伸ばせません。このジレンマを乗り越える鍵が「業務改善」です。業務フローを最適化してコストと時間を削減すれば、報酬単価の下落分を吸収しながら、限られた人員でより多くの利用者に質の高いケアを提供できるようになります。

なかでも請求業務の改善は、経営インパクトが大きい領域です。レセプトミスを減らすことで返戻が減少し、キャッシュフローが安定します。キャッシュフローが余裕を生めば、新しいリフトの導入や職員研修の充実といった投資が可能になり、結果としてケア品質が向上します。さらに、請求精度が高い施設は「経営管理に強い」という評価を金融機関や求職者から得やすく、採用ブランディングにも好影響を与えます。つまり、裏方の改善がフロントの魅力を底上げするシナジーが生まれるのです。

採用面では、残業削減とワークライフバランス向上が大きな武器になります。請求プロセスを自動化し、月末月初の突貫作業をなくすことで、職員の月間残業時間を平均10時間削減できた事業所があります。この結果、求人応募数が1.8倍に増え、離職率も14%から8%へ低下しました。応募者は求人票だけでなく、友人・知人の口コミやSNS投稿から「働きやすさ」を感じ取ります。業務改善は給与以外の魅力を創出し、人材確保競争で優位に立つ材料となります。

ブランディングの面でも、迅速で正確な請求は信頼を獲得する武器になります。利用者や家族は「請求書がわかりにくい」「返金や追加請求が発生した」といった体験を非常に敏感に評価します。請求トラブルがゼロに近づくほど、口コミサイトや地域の評判で高評価が得られ、紹介経由の新規契約が増えます。実際に、返戻率を1%以下に抑えているあるデイサービスでは、紹介比率が全体の46%を占めるまでに伸び、広告費を年間120万円削減できました。

こうした成果を一時的なものに終わらせないためには、Kaizen(継続的改善)の仕組みを組織文化として定着させることが欠かせません。ポイントは「小さく回して大きく育てる」ことです。たとえば、毎月のレセプト送信後に15分間の省察ミーティングを行い、エラーの有無と原因、次月に試す改善策を記録します。そのノウハウを共有ドキュメントに蓄積し、PDCAサイクルをチーム全員で回します。改善提案を採用した職員にはインセンティブを付与するといった仕組みを重ねることで、現場から自発的にアイデアが湧き出る文化が醸成されます。

さらに、可視化ツールを用いて改善効果を数字で示すことも重要です。返戻件数、処理時間、残業時間といったKPIをダッシュボードに表示し、誰もが一目で状況を把握できるようにします。「先月より返戻が3件減った」「平均処理時間が15分短縮された」といった小さな成功を祝福してモチベーションを高めることで、改善活動は加速度的に進みます。

業務改善は単なるコスト削減策ではありません。チャージした資源をケア品質向上や職員育成に再投資し、利用者満足度と職員満足度の両方を引き上げる成長エンジンです。外部環境が変化し続ける介護業界において、業務改善を止めることは成長を止めることに等しいと言えます。請求業務を皮切りに、組織全体でKaizenを回し続けることで、介護事業所は長期的な競争力を確保し、地域に欠かせない存在として持続的に成長していくことができるでしょう。