全国平均で1年間に14.9%の介護職員が職場を去っているという厚生労働省「介護労働実態調査」の数値は、経営者にとって見過ごすことのできない警鐘です。しかも従業員100名未満の中小規模施設では20%近くに上るケースも珍しくなく、慢性的なスタッフ不足が、サービスの維持を困難にしています。採用コストが1名あたり約80万円、育成期間が平均6か月という試算を当てはめると、離職は利益を直接蝕む、構造的なリスクと言えるでしょう。

離職理由のトップは人間関係で、実に46.2%もの退職者が「上司や同僚との摩擦」を挙げています。人間関係が悪化すると業務の伝達ミスが増え、ヒヤリ・ハット件数やクレームが連鎖的に拡大します。その結果、稼働率の低下や介護報酬の減算リスクが発生し、ブランドイメージまでもが損なわれる――こうした負のスパイラルは、最終的に経営の数字にも直結します。

逆に言えば、職員同士や利用者、ご家族との関係性を改善するだけで、収益性・サービス品質・地域からの信頼を同時に底上げできます。離職率が10ポイント下がると採用や教育にかかる費用が年間数百万円削減できるうえ、熟練職員が定着することでケアの質が安定し、高い稼働率を維持しやすくなります。さらに「人間関係の良い職場」という評判は採用広報の武器となり、応募単価を引き下げる好循環も生まれます。

本記事では、これらの多くのメリットを最短で手に入れるために、1) 効果的なフィードバック、2) コミュニケーション技術の向上、3) 職場環境の改善、4) 新人職員へのサポート強化、5) 利用者との関係性向上――という5つの実践テクニックを厳選しました。それぞれ具体的な手順と導入コスト、投資対効果を掘り下げますので、自施設のロードマップ作成に直結する実践的な知識を得ていただけることでしょう。読み進めるうちに「離職率の劇的な改善」は決してスローガンではなく、実現可能な経営戦略であることを実感していただけるはずです。

介護業界における人間関係の重要性

介護施設には10代後半から70代までのスタッフが在籍し、介護福祉士、看護師、理学療法士、栄養士といった多様な職種が協働しています。この幅広い年齢層と専門性の違いが価値観のギャップを生みやすく、さらに利用者の生命に直接関わる責任の重さと慢性的な人手不足が重なることで、ちょっとした意見の相違が深刻な衝突へと発展しやすい土壌が生まれてしまいます。たとえば夜勤帯でのオムツ交換手順を巡り、新人とベテランが対立した結果、翌日の引き継ぎが曖昧になり褥瘡(じょくそう:床ずれ)のリスクが高まったという事例は、決して少なくありません。

人間関係が複雑化する主な要因は、①上司と部下、②同じ職種間、③多職種連携(医師や看護師、リハビリ職など異なる専門職が同じ目標に向かって協力する体制)、④利用者やご家族との連携、という四つに大別できます。①では評価や指示の伝え方が一方通行的になりやすく、細かな不満が溜まりがちです。②では同じ介護福祉士同士でも、経験年数と資格手当の差が嫉妬心を生むケースもあります。③では専門用語の食い違いが誤解を招き、たとえば「離床(りしょう)」のタイミングをめぐって看護師と介護職が言い争うといった摩擦が生まれます。④ではご家族が抱く不安や要望が現場の負担を増やし、そのストレスがスタッフ間の衝突に飛び火してしまうことも少なくありません。

厚生労働省「介護労働実態調査(2022年)」によれば、離職理由のトップは「人間関係の問題」で37.1%を占めています。また、ある民間保険会社のリスク分析では、人間関係が「悪い」と自己評価した施設は「良い」施設と比べてヒヤリ・ハット件数が2.3倍、医療事故報告件数が1.8倍に増加していました。クレームも増え、ご家族からの苦情受付件数は年間平均で25%上昇しています。つまりコミュニケーション不全は、離職だけでなく安全や品質面でのコストをも押し上げる大きな引き金となっているのです。

これらのリスクは経営数値にも直結します。離職者1名あたりの再採用・育成コストは厚労省の試算で平均95万円、5名辞めれば約500万円の損失です。さらに事故やクレーム対応に追われることで稼働率が3%下がると、定員100名の特養では年間約1,200万円の売上減につながります。人間関係の改善は「やさしい職場作り」というだけでなく、資金繰りやブランド維持に直結する経営課題であることが、これらのデータからも明確に見て取れます。

介護職場での人間関係が離職率に与える影響

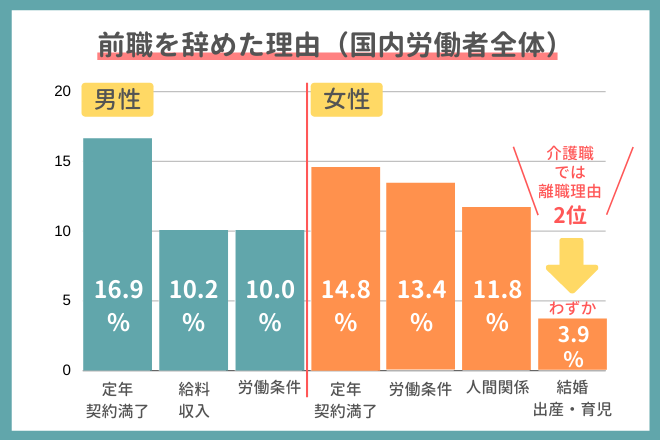

介護職員の退職理由を調査した厚生労働省「確保定着等調査」(2022年度)によれば、退職理由の第1位は「人間関係が良くない」で、35.4%に達しています。海外でも同様の傾向があり、米国のGallup(ギャラップ)社が2021年に実施した調査では、医療・介護分野の離職理由トップが「上司や同僚との不和」で38%でした。賃金や労働時間よりも人間関係が強く影響するという結果は、文化や制度の違いを超えて一致しており、経営者にとって見過ごすことのできないサインです。

人材会社などの試算も、この危機感を裏付けています。ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)は、介護施設における一人当たりの離職コストを「採用広告費20万円+研修費25万円+OJT期間の生産性損失40万円=合計85万円」と算出しました。年間で10名が離職すると、単純計算でも850万円もの資金が流出することになります。しかも離職者が増えるほど残った職員に負荷が集中し、さらなる離職を誘発する“負のスパイラル”が起こりやすく、コストは雪だるま式に膨らんでいきます。

一方、人間関係を改善することで離職率が劇的に下がった成功例も数多くあります。東京都内の100床規模の特別養護老人ホームAでは、心理的安全性向上のためのワークショップを月1回実施し、管理職が週1回の1on1ミーティングを徹底しました。その結果、実施前は15%だった年間離職率が2年後には6%まで低下し、9ポイントもの改善を達成しました。先ほどのBCG試算に当てはめると、離職削減によるコスト圧縮額は年間約765万円に相当します。加えて、常勤職員の比率が上がったことで外部への派遣費も年間320万円削減され、投資対効果(ROI)は246%に達しました。

このように、人間関係の良し悪しは離職率だけでなく、経営の収益構造そのものに直結します。数字が示す現実を真っ直ぐに受け止め、今すぐ人間関係の改善に着手しなければ、採用費用の浪費とスタッフの疲弊という悪循環は止まりません。逆に言えば、コミュニケーション研修やフィードバック制度といった比較的低コストの取り組みで、大きな経済的メリットを生み出せる可能性が、まだまだ残されているのです。

職員同士のコミュニケーションが施設運営に与える効果

介護施設では1日の業務量が多岐にわたり、ちょっとした情報の行き違いが、即座に安全上のリスクに直結します。実際、ある県の介護事故事例報告によると、ヒヤリ・ハットの55%が「伝達不足」または「情報共有の遅れ」を要因としていました。例えば、夜勤帯で利用者の体位変換が必要なタイミングを共有し忘れると、翌朝に褥瘡が悪化していた――こうした事態は珍しくありません。情報が止まるとリスクが増幅し、最終的には、医療費の負担やご家族へのクレーム対応といったコストとして経営に跳ね返ってきます。リスク管理の観点からも、職員同士の円滑なコミュニケーションは最も重要なインフラと言えるのです。

次に、コミュニケーションの質を高める具体的なアプローチとして注目されているのが「アサーティブ・コミュニケーション」です。自分も相手も尊重しながら率直に意見を伝える手法で、導入した東京都内の特別養護老人ホームでは、半年で職員満足度が12ポイント上昇し、ケア品質の評価スコアも9%改善しました。具体策として、①週1回のロールプレイ研修、②観察シートを用いたフィードバックサイクル、③成功事例の館内掲示などを実施。結果、若手が先輩に遠慮せず意見を伝えられるようになり、食事介助の手順見直しが迅速に進むなど、現場の改善スピードが上がりました。

さらに、医療機関で一般化しているチーム医療の手法を応用することで、多職種間の連携が、より一層スムーズになります。SBAR(Situation・Background・Assessment・Recommendation)の報告フォーマットや、デイリーハドルと呼ばれる5分間の立ちミーティングは、看護師・理学療法士・介護職員が同じ情報を共有するうえで非常に有効です。情報の粒度を揃えた上で「次の一手」を明確にするため、指示の曖昧さや対応の重複が大幅に減ります。また、電子カルテとチャットツールを連携させ、重要な情報にフラグを立てる運用を徹底すると、夜勤帯でも必要なデータに即座にアクセスでき、ヒヤリ・ハットの抑制につながります。

コミュニケーション改善の効果は安全性や満足度にとどまらず、組織全体の文化にも良い影響を与えます。相互の信頼が高まると、自発的なアイデア提案や学び合いが活発化し、結果として新たなサービス改善の土壌が生まれます。離職率の低下、採用コストの圧縮、利用者満足度の向上という三重の成果を得るためにも、「職員同士の会話をいかにデザインするか」を経営課題として捉える視点が欠かせません。

利用者との関係性が介護サービスの質に直結する理由

利用者とスタッフの関係性が良好になると、介護サービスの質が数値として向上する傾向がはっきりと見て取れます。国内40施設を対象とした2022年の民間調査では、月1回以下の交流しかない施設と、1日2回以上の対話機会を設けている施設を比較したところ、後者は、ADL(日常生活動作)の改善率が平均で11.8ポイント高く、ご家族の満足度も15%高いという結果でした。これは単なる雰囲気の良さではなく、ケアプランに沿った行動の変化が利用者ご本人の機能回復につながり、結果としてご家族からの評価にもつながっていることを示しています。

対話の質と頻度は認知症ケアにも大きな効果をもたらします。イギリスのケアホームで実施された研究によると、認知症の利用者に対し「3時間ごとに5分以上のパーソナルな会話」を行ったグループは、従来のケアのみのグループと比べてBPSD(行動・心理症状)が26%も減少しました。具体的には、夜間の徘徊が週平均4.2回から2.9回に減り、介護スタッフの見守り負担が1日当たり48分削減できたと報告されています。短い会話でも、名前を呼びながら関心事に触れるだけで脳が安心感を覚え、ストレスホルモンの分泌が抑えられることが、その要因とされています。

こうした成果は「利用者中心のケア」という考え方と深く結び付いています。利用者中心のケアとは、利用者の価値観や希望を軸にサービスを設計・実行するアプローチで、関係性が深いほどニーズを正確に把握できます。たとえば、趣味の園芸を再開したい利用者に対し、会話の中で必要な支援レベルを確認し、園芸活動をケアプランへ組み込むとします。スタッフが「昨日はどこまで植えましたか」と問いかけながら進捗確認を重ねることで、計画の達成度が59%から82%へと向上したという施設データもあります。対話を通じたフィードバックの循環が、計画から改善までのサイクルを加速させるのです。

信頼関係が出来上がると、クレームの発生率も大きく下がります。東京都内の特養では、入所直後の1週間に「顔と名前を覚えて利用者に呼び掛ける」キャンペーンを実施した結果、半年間の家族クレーム件数が前年同期比で42%減少しました。クレームが減るとスタッフの精神的な負担が軽くなるだけでなく、口コミサイトでの評価が上がり、入所待機者リストが120名から160名へ増加しています。関係性構築は目に見えない投資ですが、離職の低減・ブランド力の向上・稼働率の改善という形で、確実に経営上のメリットをもたらすのです。

\この記事を読まれている方に人気な資料です/

離職率を下げるための人間関係改善の基本

心理的安全性とは、発言しても人間関係を損なうことがないと確信できる職場の雰囲気を指します。介護現場では転倒リスクや服薬ミスといったヒヤリ・ハット情報をすぐに共有できる雰囲気が不可欠であり、厚生労働省の調査では心理的安全性スコアが高い施設ほど離職率が平均で7ポイント低いという結果が出ています。スタッフが「こんなことを言ったら怒られるかもしれない」と感じていると、問題が見えにくくなり事故やクレームにつながるため、経営者はまず、どのような発言も歓迎するという姿勢を示すことが重要です。

社会的交換理論は「相手から受けた好意には好意で返す」という人間の傾向を示す理論で、介護チームにおいても強く作用します。例えば忙しい夕食介助の時間帯にヘルパーAがヘルパーBの配膳を手伝えば、Bは次のシフトでAの口腔ケアをフォローする、といったお互いに助け合う好循環が生まれやすくなります。同時に介護職は、感情労働—利用者への笑顔や思いやりを職務として求められる労働—の負荷が大きく、見えない疲労が蓄積しやすい業界です。経営者は相互支援を制度として後押しし、感情労働の負担を組織全体で分かち合う仕組みを整えることで、人間関係の摩擦を大幅に減らせます。

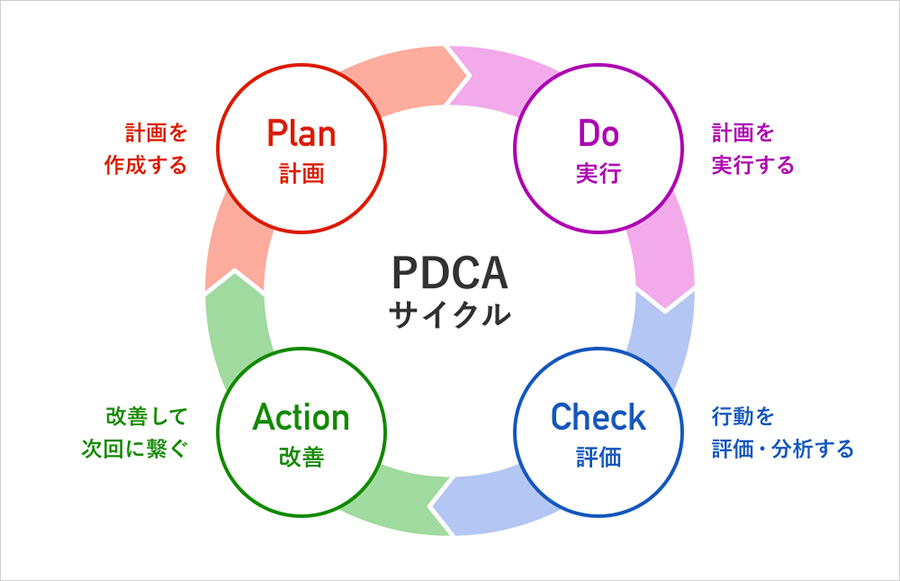

これらの考え方を現場の行動に落とし込むには、PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルが機能します。まず問題診断では、匿名アンケートや1on1面談で「誰と」「どの瞬間に」ストレスが高まるかを明らかにします。施策立案では、例えば「申し送りミーティングを朝夕15分ずつ短縮し、その分フロア巡回を二人体制にする」など具体的な行動計画に落とし込みます。実行後は離職率やエンゲージメントスコア、ヒヤリハット報告件数を月次で測定し、数値が改善しなければ施策を修正します。このサイクルを半年単位で回すと、小さな改善の積み重ねが、離職率の低下に直結するのです。

最後に、経営者自身が模範となるコミュニケーションを示すことが、その土台を強固にします。具体的には、1) 部下の発言を遮らない、2) 決定理由をできる範囲で透明化する、3) ミスが起きた際は個人を責めずプロセスを一緒に検証する──この3点を日常的に実践するだけで、スタッフは「トップも同じルールで動いている」と実感します。リーダーが行動で示すことこそ、心理的安全性と社会的交換の好循環を組織の文化として定着させるための最短ルートなのです。

職員同士の価値観の違いを理解する方法

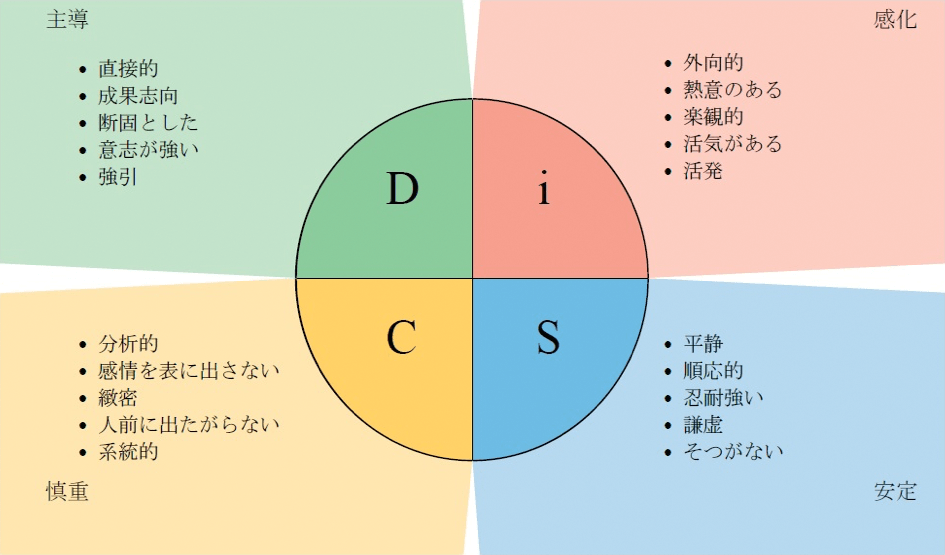

介護現場で起こる衝突の多くは「価値観が違うこと自体に気づいていない」ことが原因です。そこで有効なのが、世代間のギャップ調査や性格診断ツールなどを用いて、その違いを可視化することです。例えばDiSC(行動特性診断)は、支配型・感化型・安定型・慎重型という4つの行動傾向をカラーコードで示し、スタッフ同士が自分と相手の思考のパターンをひと目で確認できます。ある特養では、昭和生まれのベテランが「慎重型」、令和世代の新人が「感化型」と判明し、リスク回避志向とチャレンジ志向の違いを理解したうえで業務を割り振った結果、記録の漏れが30%も減少しました。

価値観の違いを把握したあとは、ワークショップ形式で共通の目標に焦点を合わせることで、協力体制がより強固になります。90分のクロストークセッションを例に挙げると、前半で「相手の強みインタビュー」を行い、後半で「施設全体のゴールにどう貢献するか」をペアで討議します。ファシリテーターはホワイトボードに“転倒事故ゼロ”や“家族満足度90%”といった成果目標を掲示し、一人ひとりのアプローチの違いを肯定的に共有する場を作ります。このプロセスによって「やり方は違っても目指す場所は同じ」という共通認識が生まれ、会話の量が平均で1.8倍に増えたという事例も報告されています。

制度設計の段階では、評価の指標を「行動」ではなく「成果(アウトカム)」に置くことが大切です。「丁寧な言葉づかいをする」ではなく「利用者のADL(日常生活動作)向上率」や「ヒヤリ・ハット報告件数の低減」といった成果に基づいた指標を採用すると、スタッフは自分の得意なスタイルで目標達成に取り組めます。実際に熊本県のある老健では、ケア品質の指標を成果中心に再構築したところ、職員満足度が半年で12ポイント上がり、離職率が前年の同じ月と比べて8%改善しました。

この取り組みを継続的に機能させるためには、結果指標をダッシュボードなどで誰もが見えるようにし、月次ミーティングで共有する仕組みが欠かせません。経営者がグラフを使って成果を説明し、「どの価値観が貢献したか」を振り返ると、スタッフは自分の個性が組織の成果に結びついていることを実感できます。コストはクラウドツールの導入とファシリテーター研修を合わせて年間30万円程度で、離職率低減による採用・教育費の削減額と比較すると、投資の回収期間は、おおむね6か月以内に収まるケースがほとんどでしょう。

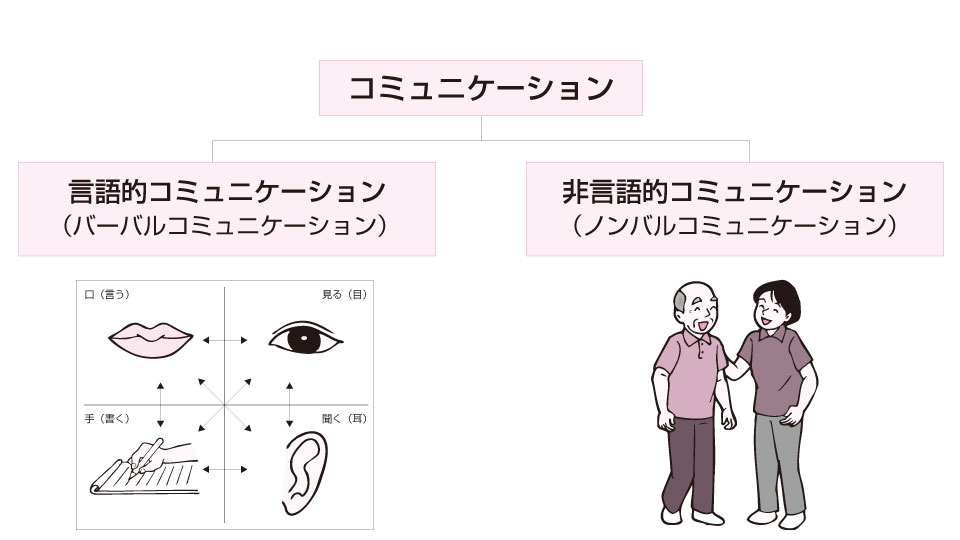

非言語コミュニケーションの活用で信頼を築く

笑顔ひとつで空気が柔らかくなる経験は誰しもあるはずです。介護現場でも表情・姿勢・アイコンタクトといった非言語サインは、言葉以上に相手へ安心感を届ける重要なチャンネルになります。例えば食事介助の場面では、介助者が背筋を伸ばしつつ利用者と目線を合わせ、口角を自然に上げるだけで「自分のために時間を割いてくれている」というメッセージが伝わりやすくなります。逆に腕組みや視線の遊離は「早く終わらせたいのかな」という誤解を生みがちです。短いケア時間でも、表情は0.3秒で読み取られると言われており、ポジティブな第一印象を形成するためには立ち姿と視線の送り方をセットで意識することが欠かせません。

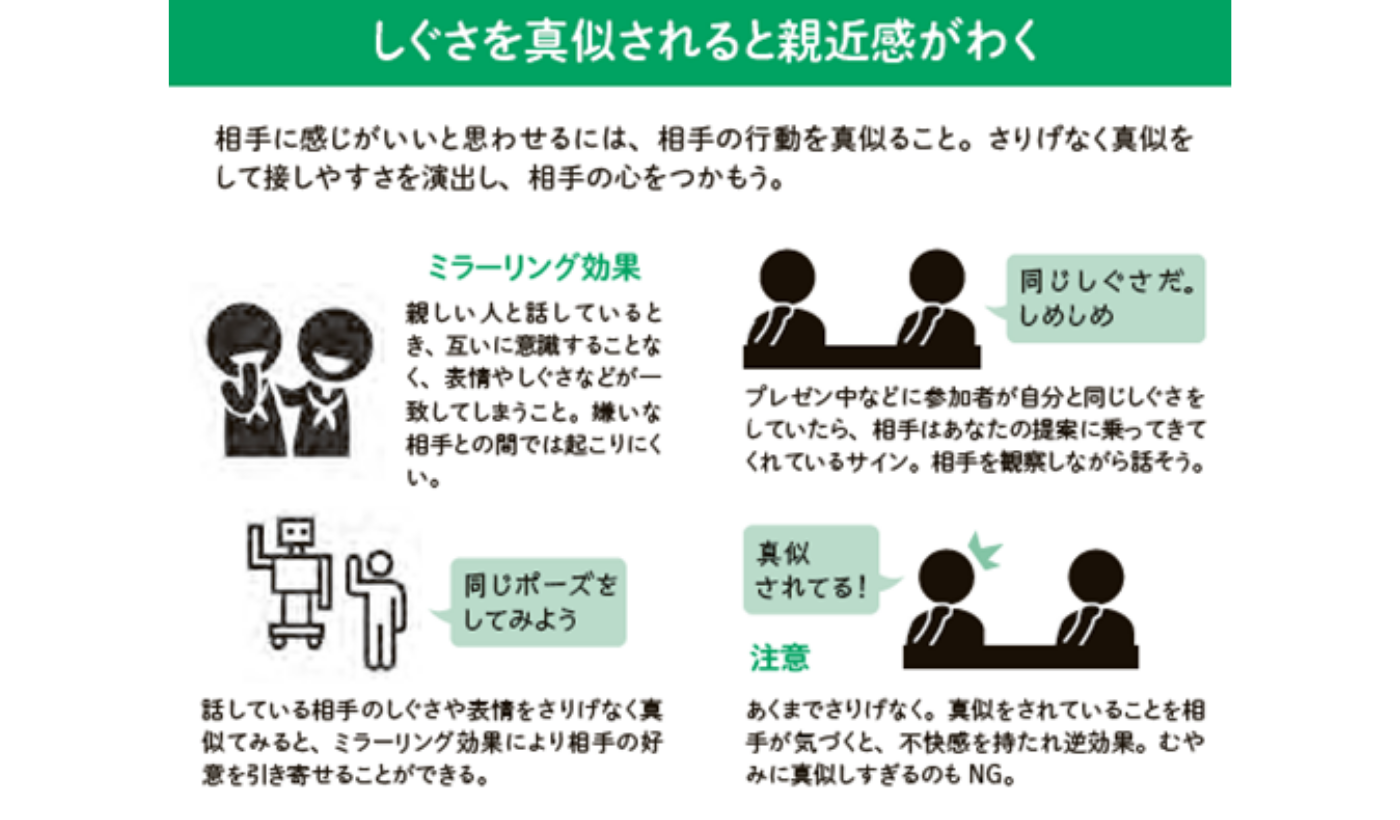

信頼残高を一気に増やすテクニックとして知られるのがミラーリングとマッチングです。ミラーリングは相手の動作や呼吸ペースをさりげなく合わせる方法、マッチングは声の大きさやスピードを調整してリズムをそろえる方法です。車椅子移乗の介助時に、利用者がゆっくり深呼吸していればこちらも同じリズムで呼吸し、「落ち着いて進めましょう」というメッセージを非言語で共有できます。ただし過剰に動きを真似ると不自然さが際立ち、逆効果になるリスクがあります。ポイントは“1テンポ遅らせて”合わせることと、相手のクセではなく“リズム”に焦点を当てることです。鏡のように完全にコピーするのではなく、あくまで環境音に合わせる感覚で行うと自然さを保てます。

非言語スキルはトレーニングによって短時間で向上します。おすすめは勤務前の5分間、鏡の前で行う表情筋ストレッチです。

①口を大きく「あ・い・う・え・お」と動かし、頬と口角を温める

②眉毛を上げ下げし目元の筋肉を刺激する

③最後に深呼吸しながら笑顔をキープ

という3ステップで顔全体がほぐれ、自然な笑顔が出やすくなります。また声のトーン調整ワークとして、胸に手を当てて低めの声で「おはようございます」を3回、その後少し高めで3回発声すると、自分の声域の幅を体感でき、状況に合わせた音量・高さのコントロールが身につきます。これらを朝礼や引き継ぎ前にチームで実施すれば、場が和むだけでなく互いの非言語意識が高まり、結果として利用者とのコミュニケーションもスムーズになる効果が期待できます。

報連相の徹底で職場環境を整える

「報連相(ほうれんそう)」は報告・連絡・相談の頭文字を取った日本独自のビジネス習慣ですが、介護施設では命に直結する情報が飛び交うため、一般企業以上に質と速度が重要になります。例えば夜間の転倒事故報告が遅れれば、翌日のケア計画や医師への連携が後手に回り、利用者の回復を遅らせるリスクが高まります。逆に情報循環がスムーズな施設ではヒヤリ・ハット件数が20%以上減少したという国内調査もあり、報連相の徹底は安全管理と職員満足度を同時に底上げする鍵と言えます。

情報経路を複線化する第一歩として、チャットツール・掲示板・ショートミーティングを組み合わせる方法が効果的です。日中はスマートフォンで即時送信できるLINE WORKSやSlackを用い、夜勤帯はナースステーションの壁面ホワイトボードに要点を記入するといった設計です。さらに、早番と遅番の引き継ぎタイミングで5分間のスタンディングミーティングを設定すれば、デジタル・アナログ双方の経路を補完し合い、情報漏れを最小化できます。

報告フォーマットを統一すると、忙しい現場でもムダや漏れを防げます。おすすめは「5W1H+Risk」のテンプレートです。「When(いつ)」「Where(どこで)」「Who(誰が)」「What(何を)」「Why(なぜ)」「How(どのように)」に加えて、「Risk(想定されるリスクと対応策)」を最後に必ず記載します。タブレット入力時にプルダウン選択式にすると記載揺れがなく、リスク欄は赤・黄・緑でレベル分けすると緊急度が一目で分かります。これを電子カルテと連携させれば、看護師やリハビリスタッフもリアルタイムで状況を把握でき、チーム全体のレスポンスが高速化します。

質の高い報連相を文化として根付かせるには、ポジティブフィードバックを絡めた「成功事例共有会」が欠かせません。具体的には月1回、職種横断で30分集まり、「良かった報告」を3件ずつ発表し合います。例えば「入浴介助中に声かけを増やした結果、拒否がなくなった」という成功談を共有し、発表者にはささやかなギフト券を贈る仕組みです。こうした場が定例化すると、職員は自然と“良い報連相”を探し始め、ネガティブ情報だけでなくポジティブ情報も循環するようになります。結果として、組織に安心感と一体感が醸成され、離職率低減やサービス品質向上へとつながります。

実践テクニック1:効果的なフィードバックの活用

フィードバックを定期的に受ける職員は、そうでない職員と比べて離職率が14.9%低い──米国の人材分析会社ガラップが1,000社以上を対象に行った調査で示された衝撃的な数字です。このデータが示唆するのは、給与や休日数だけでなく「自分の仕事ぶりが適切に評価され、改善の糸口が見える環境」が職員の定着を大きく左右するという事実です。介護施設は慢性的な人手不足に悩まされがちですが、フィードバック体制を整えるだけで離職の連鎖を断ち切れる可能性があるのです。

とはいえ「とにかく褒める」「都度注意する」だけでは戦略とは呼べません。経営者が押さえるべき指標は明確です。第一にフィードバックの頻度(月次1回以上を目標)。第二に実施率(予定した面談の完遂割合)。第三にフィードバック満足度(面談後アンケートで5点中4点以上)。この3KPIをダッシュボードで可視化し、達成度を毎月レビューすることで、感覚頼みの属人的マネジメントから脱却できます。

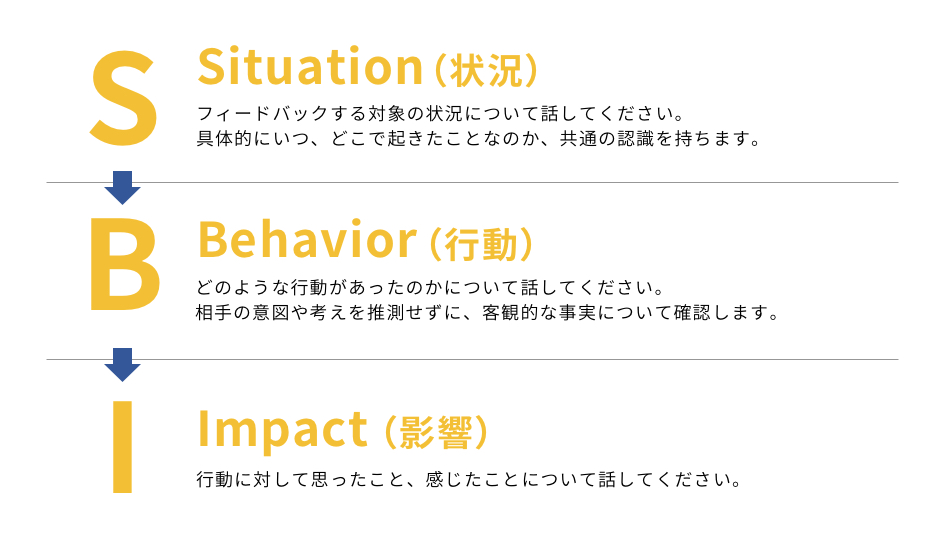

さらに重要なのは、ポジティブ・ネガティブ両方のフィードバックを体系的に扱うことです。ポジティブだけでは成長機会を逃し、ネガティブだけではモチベーションを削いでしまいます。おすすめはSBI(Situation-Behavior-Impact)モデルです。「夜勤明けの引き継ぎメモが具体的だったので、日勤チームの準備時間が10分短縮できた」といった具合に、事実→行動→影響の順で伝えることで、相手は強みと改善点の両方を納得感を持って受け取れます。

フィードバックを経営課題として位置付けると、離職率低減だけでなくサービス品質や利用者満足度の向上にも波及します。離職が1名減れば採用・教育コストで年間およそ80万円の節約になる計算です。浮いた資金をICT導入や研修に再投資すれば、さらなる好循環が生まれます。効果的なフィードバックは単なる人材育成施策ではなく、経営者が収益とブランド力を同時に高めるレバレッジなのです。

フィードバックの重要性と離職率への影響

介護施設の現場では、フィードバックがない状態そのものがストレス源になり得ます。認知的負荷理論では、人は「次に何をすれば良いのか分からない」状況に置かれるとワーキングメモリを過剰に使い、心身ともに疲弊すると説明されます。特に新人や配置転換直後の職員はタスクの優先順位や期待水準が見えにくいため、余計なエネルギーを割いてしまい、それが離職意向に直結しやすいのです。

反対に、定期的なフィードバックサイクルを構築した施設では、エンゲージメントスコアが顕著に向上しています。例えば、ある特養では「週1回の1on1面談」と「月1回の目標レビュー」を導入した結果、Gallup社が提唱するQ12ベースのエンゲージメント平均が半年で3.1点から4.2点へと上昇しました。同期間に離職率は18%から11%に低下しており、わずかな対話コストが人材定着に大きく寄与したことが分かります。

ネガティブ・フィードバックでもやり方次第でモチベーションは高まります。東京都内の小規模多機能型施設では、夜勤記録のミスが続いた職員に対し、「事実を示しつつ改善策を一緒に考える」スタイルを採用しました。具体的には、「〇〇さんの記録欄が空白だったので救急対応に遅れが出た」と事実を示し、「次回からチェックリストを使う案」を本人から引き出す形にしたところ、当該職員の自己評価スコアが60点から82点へ上がり、その後6か月間ミスゼロを継続しています。本人は「評価されている実感が持てた」と語り、チーム全体の士気も上がったと報告されています。

つまり、フィードバックは頻度と質の両面で整備するほど離職率に良い影響を与えます。不明確さを減らし、達成の手応えを可視化し、課題も共同で解決する――このサイクルが回る職場では、職員が安心して成長を実感でき、結果として組織への愛着が強化されるのです。

「Good to Great」の概念を活用したポジティブな指導法

「Good to Great」は「すでに良い仕事をしているからこそ、さらに一段上を目指せる」という前向きな考え方を指導の柱に据えるアプローチです。夜勤記録が正確に書けているスタッフには、その事実をしっかり称賛したうえで「翌朝の引継コメントを加えると、日勤帯の判断がもっとスムーズになりますよ」と具体的なステップアップを提案します。現状を否定せず、強みを基盤に改善点を提示することで、スタッフは自己効力感を保ちながら成長の余地をポジティブに受け止められます。

スタッフの強みを客観的に把握するには、行動観察シートの導入が効果的です。シートには「報連相のタイミング」「利用者への声かけ回数」「安全確認の手順遵守率」など、日常業務を数値化できる項目を10~15点程度設定します。評価者は介護リーダーだけでなくペアスタッフも含め、シフトごとに3分間の短時間観察を行い、結果を週次で集計します。点数の高い項目がそのスタッフの強みとなり、フィードバックの材料として活用できます。

フィードバックは1対1で行い、「強み→具体的行動→次の一歩」の順に伝えると、提案が自然に腑に落ちます。例えば「夜勤記録が正確(強み)なので、記録欄の余白に『利用者Aさんは23時に一度覚醒』とメモを入れてくれると、日勤帯が安心できます(次の一歩)」という形です。加えて、過去ではなく未来に視点を置くフィードフォワード質問――「次はどの利用者の情報を加えるとさらに助かりそうですか?」――を投げかけると、自律的に改善策を考える習慣が促進されます。

成果を組織全体で共有し、相互に称賛する仕組みも欠かせません。週1回の「Greatシェア」ミーティングでは、観察シートで高得点を取った行動をプロジェクターに表示し、拍手とともに紹介します。さらに休憩室に「Great Finder」ボードを設置し、スタッフが付箋で互いの良い行動を書き込めるようにすると、称賛が日常的に可視化されます。こうした文化が定着すると、ポジティブフィードバックの循環が生まれ、離職率低減だけでなくサービス品質の底上げにも直結します。

フィードバックの際に心の準備を促す方法

フィードバック面談が成功するかどうかは、開始前に受け手の心を整えられるかで大きく変わります。具体的には「事前アジェンダ共有」と「面談時間の確保」が鍵です。面談日の数日前に、扱うトピックを箇条書きにしたアジェンダをチャットや紙で渡すと、受け手は頭の中で状況を整理し、質問を用意できます。また、15分ではなく30分といった十分な時間枠を設定し、直前直後に別業務を詰め込まない配慮をすると、心理的安全性が高まりやすくなります。たとえばある特養では、アジェンダ配布と45分枠の面談を徹底したところ、職員アンケートで「安心して話せた」と回答した割合が27%から78%へ跳ね上がりました。

面談の実行段階では、「Iメッセージ」と「事実ベース」の二つを組み合わせることで個人攻撃の誤解を避けられます。Iメッセージとは、「私はこう感じた」「私はこう見えた」と自分を主語にする伝え方で、相手を責めるニュアンスを減らします。さらに、感情論ではなく数値や日時など客観的な事実を添えると説得力が増し、防衛的反応を抑えられます。例として「夜勤記録が抜けていたから困った」ではなく、「8月5日の夜勤記録にバイタルが未入力だったので、翌朝の投薬判断に5分遅れが生じた。私はヒヤリと感じた」という言い方です。この方法を導入したデイサービスでは、「攻撃的に感じる」との苦情がゼロになり、面談後の行動改善率が従来比で32%向上しました。

フォロー段階で有効なのがリフレクションシートです。リフレクションとは「振り返り」を意味し、面談で受け取ったフィードバックを自分事として消化するプロセスを指します。シートには「面談で印象に残った点」「次に取る具体行動」「サポートが必要な項目」など3~5項目を用意し、面談直後に5分で記入してもらいます。その後、シートを写真に撮って上司と共有すると、双方が同じゴールを視覚的に確認でき、行動変容のモニタリングも容易になります。ある小規模多機能施設では、シート導入後に設定行動の達成率が60%から85%へ向上し、3か月後の離職意向者が半減しました。

このように、①事前準備(アジェンダと時間確保)→②実行(Iメッセージ+事実ベース)→③フォロー(リフレクションシート)の三段階を体系化することで、フィードバック面談は単なる評価の場ではなく成長を促す協働プロセスへと進化します。経営者や管理者がこのサイクルを標準業務として根付かせれば、現場の心理的安全性が底上げされ、離職率低減という経営成果につながりやすくなります。

実践テクニック2:コミュニケーション技術の向上

介護現場では「伝えたつもり」が招くミスが少なくありません。実際、ある特別養護老人ホームがまとめたヒヤリ・ハット報告の73%は、スタッフ間の伝達不足が引き金でした。たとえば夜勤帯の申し送りで入浴可否の最新情報が共有されず、翌朝に誤って入浴介助を行い利用者が体調を崩したケースがあります。この施設では報告書1件あたり平均2時間の追加対応コストが発生しており、年間換算で約600時間のロスにつながっていました。

こうした損失は、コミュニケーション技術を体系的に底上げすることで大幅に削減できます。同施設がチャットツールと声かけルールを標準化した結果、ヒヤリ・ハット件数は半年で41%減少し、残業時間も月あたり37時間削減できました。重要なのは、上手なスタッフの“個人技”を属人化させず、組織全体のナレッジとして共有することです。

そこで鍵になるのがナレッジマネジメントの枠組みです。具体的には①優れた会話例を動画で収集し、②コメント機能付きの社内プラットフォームで可視化し、③月次で振り返りミーティングを行う3ステップを回します。個人学習を組織学習へ昇華させることで、経験年数や職種の壁を越えてノウハウが循環し、結果として全員が同じ土俵で技術を磨ける環境が整います。

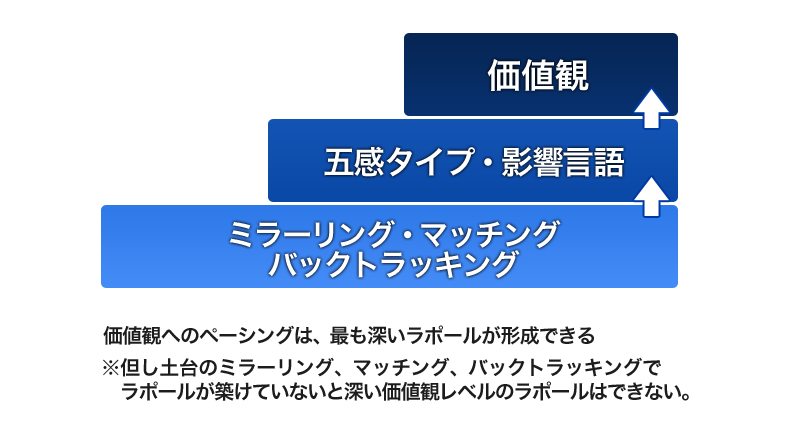

この章では、コミュニケーション力を飛躍的に高める3つの具体策を紹介します。1つ目は相手の仕草や言葉を自然に反映させる「ミラーリング・マッチング・バックトラッキング」で信頼を素早く構築する方法。2つ目は質問の形を使い分けて情報を深掘りする「開かれた質問と閉じられた質問」の設計術。3つ目は習得したスキルを定着させ続けるための「定期的な研修やセミナー」の仕組み化です。これらを組み合わせれば、離職率低減だけでなくサービス品質向上まで一気通貫で狙えます。

ミラーリング・マッチング・バックトラッキングの活用

ミラーリング・マッチング・バックトラッキングは、NLP(神経言語プログラミング)で提唱された信頼関係構築の技術です。ミラーリングは相手の姿勢やしぐさを鏡のように映すこと、マッチングは話し方や呼吸リズムなど複数の要素を合わせること、バックトラッキングは相手の発言を要約しながら繰り返すことを指します。心理学の実験では、これらを適度に行うと「自分を理解してくれている」という好意的評価が平均27%高まるという結果が報告されています。介護現場では短時間で利用者や家族の安心感を引き出す必要があり、この27%の差は大きな意味を持ちます。

実践の第一歩は「観察→小さく合わせる→効果を確認」の3ステップです。食事介助の場面なら、利用者のスプーンを持つ速度やリズムを観察し、そのテンポに合わせて声かけを行うとミラーリングが成立します。続いてマッチングでは、利用者が低めのトーンで話す場合にこちらも声量を控えめにし、呼吸を同調させることで落ち着いた空気を共有できます。最後にバックトラッキングとして「今は魚が食べやすいんですね」「もう少しお茶を飲みたいんですね」と要約すると、利用者は自分のニーズが正確に伝わったと感じやすくなります。

入浴介助でも同様のアプローチが有効です。湯船に浸かった瞬間に大きく息を吐く利用者がいれば、介助者も軽く息を吐いて同じリズムを作ることでリラックスを促進できます。家族面談では、家族が椅子の前方に乗り出しているなら、少し前傾姿勢を取るミラーリングを行い、話を聞く姿勢を視覚的に示します。そのうえで「お母さまの食欲が落ちているのが心配ということですね」とバックトラッキングを入れると、信頼感が高まり情報共有がスムーズに進みます。

ただし、やり過ぎは逆効果です。オーバーアクションで真似を続けると「からかっているのでは」と不快感を与えかねません。倫理面では、利用者や家族の同意なく個人的なしぐさを強調することは避けるべきです。また、認知症の方の前で急に姿勢を変えると混乱を招く恐れがあります。リスクマネジメントとして、①真似る量は全体の20〜30%に留める、②意図的に行うことをチーム内で共有し監視し合う、③違和感を示す反応があれば即座に中止する、という3つのルールを設けると安全です。適度な活用と倫理的配慮を保つことで、ミラーリング・マッチング・バックトラッキングは介護施設のコミュニケーションを飛躍的に改善する武器になります。

開かれた質問と閉じられた質問の使い分け

介護現場での質問は、目的に応じて「開かれた質問(オープン質問)」と「閉じられた質問(クローズ質問)」を切り替えることが鍵になります。開かれた質問とは、相手が自由に感じたことや考えを語れる問いかけで、利用者の感情や希望を掘り下げるのに適しています。例えば「今日はどんな気分ですか?」と尋ねると、利用者は身体の痛みや楽しみにしている行事まで幅広く話してくれることがあります。一方、閉じられた質問は「はい・いいえ」や数値など短い回答で情報を絞り込む手法で、「お薬は飲み終わりましたか?」のように迅速に状況確認したい場面で威力を発揮します。この原則を意識することで、無駄な聞き返しが減り、ケアの質もスピードも向上します。

具体的なケースを見てみましょう。利用者が食欲不振を訴えたとき、まず「食事についてどう感じていますか?」という開かれた質問で理由や感情を引き出します。そこで「味が薄い」「量が多い」などの声が分かったら、「夕食は半分の量に減らしてみてもよろしいですか?」と閉じられた質問で提案を確認します。開かれた質問で本音を取りこぼさず、閉じられた質問で意思決定をスムーズにする――この二段構えが利用者との信頼関係を強めるうえで効果的です。

質問の質を高める仕組みとして「質問設計ワークシート」を用意すると、スタッフ全員が自分の問いを客観視できます。ワークシートには①目的(感情把握/情報確認)②現在の質問文③改良案(オープン・クローズの区別)④想定される回答⑤フォローアップ質問の五項目を記入します。週1回のミニミーティングでワークシートを持ち寄り、「開かれたつもりが実は誘導的になっていないか」などを相互レビューすると、質問スキルが組織的に底上げされます。改善点は次のシフトで即試行できるため、学習サイクルが速く回るのもメリットです。

ただし質問が不適切だと、利用者の尊厳を傷つけるリスクがあります。たとえば「どうしてそんなにゆっくり歩くんですか?」と聞くと、自尊心を損ない不安を増幅させる恐れがあります。防止策としては、①価値判断を含む言葉を避ける②援助目的を先に伝える③ネガティブな前提を置かない、の三点が有効です。さらにスタッフ同士で「これは尊厳を守れているか」をチェックリスト化し、疑わしい質問は現場で立ち止まって見直す文化を醸成すると、利用者中心のケアを持続的に実現できます。

定期的な研修やセミナーでスキルを磨く

介護施設の人材育成で成果を出している現場は、外部講師による最新知見のインプットと、社内OJT(On the Job Training)の実践を組み合わせたハイブリッド研修モデルを採用しています。例えば月に一度、外部の作業療法士を招き転倒予防の最新エビデンスをレクチャーしてもらい、その翌週からユニットリーダーが各スタッフとペアを組んでフロアで試行します。この流れを「インプット→即実践→フィードバック」という48時間以内のサイクルで回すことで、知識が行動に置き換わるスピードが飛躍的に高まり、結果として転倒件数が半年で30%減少した事例も報告されています。

研修効果を可視化するには、Kirkpatrickの4段階評価法(反応・学習・行動・結果)を活用すると便利です。第一段階の反応では「研修内容への満足度」をアンケートで測定し、第二段階の学習では実技テストで理解度を確認します。第三段階の行動は、現場観察チェックリストを用いて新しいケア手技の実施率を測り、第四段階の結果で「離床時間の増加」「褥瘡発生率の低減」など利用者アウトカムを追跡します。これらを人件費や外部講師費用と突き合わせると、たとえば60万円の年間投資に対し介護事故減少で120万円分の損失回避ができた、という具体的なROI(投資対効果)を示せるため、経営陣の納得感が高まります。

最近はeラーニングやVR(仮想現実)介護シミュレーションを取り入れる施設も増えています。eラーニングは隙間時間にスマホで視聴でき、1本5分程度のマイクロラーニング形式にすると学習完了率が90%を超える傾向があります。VRシミュレーションは、利用者視点で幻覚・幻聴体験を再現できるため、認知症ケアの共感力を飛躍的に高めるツールとして注目されています。首都圏のある特養では、VR研修を受けたスタッフのBPSD(認知症行動・心理症状)対応スキル評価が平均42%向上し、1カ月後の夜間コール回数が15%減少しました。

このように、外部の専門知識・社内OJT・デジタル技術を組み合わせて学習サイクルを高速化し、定量評価で効果を示す体制を整えることで、施設全体のサービス品質と職員エンゲージメントを同時に高めることができます。

実践テクニック3:職場環境の改善

介護施設の離職率を左右する要因として、人間関係ばかりが注目されがちですが、実は「物理的・心理的に快適な職場環境」そのものがストレス負荷を劇的に変える鍵になります。たとえば、騒音値が常時70dBを超えるフロアでは、コルチゾール(ストレスホルモン)の分泌量が静穏フロアと比べて約1.4倍という海外の臨床データがあります。また、照度が300lx未満の薄暗い環境は、職員が集中力を維持できる時間を平均15%短縮させるという報告もあり、結果としてヒヤリ・ハット件数の増加につながりかねません。さらに、人間関係そのものも環境要因の一つと捉えると、空間設計と運用ルールの両面からストレス要因を取り除く発想が欠かせないといえます。

エビデンスに基づいた環境改善手法としては、①吸音パネル設置による騒音5dB低減、②調光・調色できるLEDライトで300~500lxの最適照度をキープ、③休憩室にアロマディフューザーと低反発チェアを配置し副交感神経を優位にする――といった具体策が効果測定とセットで推奨されています。実際、吸音パネルを導入した都内の特養では、導入3か月後にストレスチェックの「イライラ感」指数が23%低下し、夜勤帯のインシデント報告が20%減少しました。こうした数値は、経営者が投資対効果を判断するうえで説得力のあるベンチマークになります。

ハード改善(設備投資)とソフト改善(運用ルール)は、投資回収期間が異なる点も押さえておきましょう。たとえば吸音パネルは導入費用60万円に対し、離職防止による採用・研修コスト削減を年間120万円見込めれば、単純回収期間は0.5年です。一方、ソフト改善である「業務フローの見直し」にかかるコンサルティング費用30万円は、業務時間の短縮効果(月40時間×職員平均時給1,400円)で試算すると回収期間が約5か月となり、ハードと同等以上に費用対効果が高いケースも珍しくありません。数字で示すことで、施設長や理事会が迅速に意思決定できる材料が整います。

この章の後半では、環境改善をさらに具体化する三つの施策——「職員がリラックスできるスペースの提供」「ストレス軽減のための業務分担の見直し」「管理者が中立的な立場を取る重要性」——を順に掘り下げます。物理・心理の両軸からアプローチすることで、単なる設備投資に終わらず、働きやすさと組織文化を同時に底上げするロードマップを描けるはずです。

職員がリラックスできるスペースの提供

介護施設のストレス環境を和らげるうえで、休憩スペースの質は給与やシフト管理と同じくらい離職率に直結します。最新の環境心理学では「視覚的プライバシー」と「身体的快適性」が同時に満たされると、唾液コルチゾール値が平均18%低下するという実験結果が報告されています。つまり、豪華さよりも心身が落ち着ける設計が重要です。

低コストで効果を得るレイアウト例としては、1) リクライニングチェア2脚と小型テーブルをコーナー配置し、向かい合わせにならないよう45度角に振る「対角線レイアウト」、2) 吸音パネル付きパーテーションで幅1.2m×奥行き2mの半個室をつくる「カプセルレイアウト」が挙げられます。必要備品の目安価格は、リクライニングチェア1万円、マッサージクッション5千円、遮音カーテン3千円、折りたたみテーブル4千円、USB給電式アロマディフューザー2千円、調光式LEDスタンド3千円ほどで、合計でも3万円台に収まります。

リラクゼーション科学の観点からは五感へのアプローチが鍵です。香りはラベンダーやベルガモットなど鎮静系の精油が定番ですが、ディフューザーを15分間のタイマー設定にすると過剰刺激を防げます。音楽は1/fゆらぎを含むヒーリングBGMをA-weightedで45dB以下に調整し、照度は300~500lxの業務ゾーンから一気に落とし、200lx以下・色温度3500K前後の暖色へ切り替えると、自律神経が副交感優位にシフトしやすくなります。これらをワンタッチで操作できるスマートプラグや調光リモコンを導入すると、職員が毎回設定を迷うことなくリラックスモードへ入れます。

設置後は必ず効果測定を行い、改善サイクルを回すことが経営視点では欠かせません。方法としては、①休憩室の入口にビーコンまたは赤外線カウンターを設置して利用人数と滞在時間を自動記録、②Googleフォームを使った週次アンケートで「リフレッシュ度(1~5)」と「業務集中度」を可視化、③取得データをエクセルで散布図化し、相関係数が0.3未満ならレイアウトや香りを変更する、といった手順が実践的です。導入3か月後に利用率が30%以上向上すれば、ストレス指標も連動して下がる傾向が多くの施設で確認できています。

ストレス軽減のための業務分担の見直し

介護現場では看護師や介護福祉士が記録入力やシーツ交換といった周辺業務も抱え込み、コア業務であるケア提供に集中できずストレスが蓄積しがちです。そこで注目されているのが「タスク・シフト/タスク・シェア」という考え方で、医療や製造業では既に定着している手法を介護版にアレンジします。具体的には、書類整理や備品補充を事務スタッフやパートタイマーへシフトし、食事介助を複数職員でシェアすることで、一人当たりの身体的・精神的負担を大幅に緩和できます。千葉県内の特養A施設では、週15時間分の雑務を補助員に移管した結果、夜勤明けスタッフの離職意向が38%から17%へ低下しました。

業務を闇雲に移管すると新たな混乱を生むため、まずは現状の業務フローを可視化する工程が欠かせません。BPMN(Business Process Model and Notation)という国際標準の図式を活用すると、ヒヤリ・ハット報告からケア記録の入力までをひと目で把握でき、ボトルネック箇所と再分配候補が明確になります。たとえば、入浴介助後に記録入力が集中してシステムが混雑している――このような問題点は実際に図に落とすことでスタッフ全員が共通認識を得やすく、改善案の提案も活発化します。

フロー図を基にした改善策は、いきなり全館で実行せず、パイロットチームを設定して小規模検証を行うのがプロセスエンジニアリングの鉄則です。前出のA施設では、2ユニット(20名)のみで記録入力をタブレット音声入力に切り替え、介護補助員が要約チェックを担当する仕組みを試行しました。その結果、職員の平均残業時間が月7.2時間から3.5時間に半減し、入浴後の転記漏れもゼロを達成。成功を確認してから他ユニットへ横展開したため、現場抵抗が最小限に抑えられました。

改善効果を一過性で終わらせないためには、KPI(重要業績評価指標)を設定し、定期レビューを行う仕組みが不可欠です。代表的な指標として「職員1人あたりの残業時間」「ヒヤリ・ハット報告件数」「利用者ケア時間の確保率」などを毎月ダッシュボードで確認し、負荷平準化が維持できているかをチェックします。もしKPIが逆方向に動けば、タスク配分やシステム設定を再調整し、PDCAサイクルを回し続けることで、ストレスフリーな業務環境を恒常化できます。

管理者が中立的な立場を取る重要性

介護施設の管理者が中立的な立場を保つと、職員は「公平に評価されている」という認知を持ちやすくなります。この公平感は組織心理学で“組織正義”と呼ばれ、離職率だけでなく現場の協力行動(OCB:組織市民行動)を高める要因です。米国ギャラップ社の調査では、公平感が高いチームはエンゲージメントスコアが平均で17%向上し、医療・介護領域ではヒヤリ・ハット件数が12%減少したと報告されています。管理者が特定のスタッフをひいきしない、主観で決めつけない姿勢を示すだけで、現場全体に心理的安全性が広がり、報告・相談のハードルが下がるのです。

介護職場は年齢差・資格差が大きく、権力勾配が生まれやすい環境です。この勾配が急になると、部下が問題を抱えても「怒られるかもしれない」と考え、黙ってやり過ごす“サイレントトラブル”が増えます。例えば、転倒リスクの高い利用者に対する見守り不足を若手が上司に言い出せず、実際に事故が発生したケースが典型です。管理者が中立という安全地帯を示し、「誰の意見も平等に扱う」と明言すると、権力勾配が緩やかになり、トラブルが水面下から早期に浮上します。

中立性を裏付ける運用として有効なのがコーチング型マネジメントです。具体的には1on1面談で『質問7割・助言3割』の比率を意識し、相手の考えを引き出すアプローチを取ります。また、決定事項を通達する際は「私はこう思うが、別の視点はある?」とオープンクエスチョンをセットにし、対話を重ねることが偏り除去につながります。さらに面談記録をクラウドで共有し、言った言わない問題を防ぐことで、透明性と信頼度が高まります。

公平性を仕組みで担保するには、360度評価と外部相談窓口の併用が効果的です。360度評価では直属上司だけでなく同僚・部下・他職種からもフィードバックを集めるため、管理者が意識的に偏りをなくそうとするインセンティブが働きます。評価項目を『コミュニケーション量』『フィードバックの質』など具体的な行動指標に設定すれば、曖昧な主観を排除できます。一方、外部相談窓口(社外EAPや専門家ホットライン)を用意すると、内部で解決しづらいハラスメントやコンプライアンス違反を秘密裏に相談できるため、組織の健全性が守られます。これらの制度を組み合わせることで、中立的リーダーシップが継続的に機能し、離職率低減とサービス品質向上の両立が実現します。

実践テクニック4:新人職員へのサポート強化

新人職員が入職してから最初の90日間は、離職防止において“ゴールデンタイム”と呼ばれるほど重要な期間です。国内大手介護事業者の調査では、入職90日以内に十分なサポートを受けた職員の1年後定着率は88%に達し、十分なサポートがない場合の58%と比較して30ポイントも高くなりました。つまり、最初の3か月で安心感と成長実感を得られるかどうかが、その後の離職リスクを大きく左右するのです。

オンボーディング90日モデルでは、①1~30日目の「ウェルカム&適応期」②31~60日目の「スキル獲得期」③61~90日目の「自立準備期」という3段階で支援内容を細分化します。たとえば適応期は施設ルールの理解やチームメンバーとの関係づくりを最優先に配置し、スキル獲得期には先輩職員のシャドウイング(密着同行)を通じて介助技術を習得、自立準備期では独り立ちに向けた評価面談を実施する仕組みです。段階ごとに到達目標を設定することで、新人自身も成長を可視化でき、モチベーション維持につながります。

サポート役としてよく採用されるのがメンター制度とプリセプター制度です。メンター制度は「心理的サポート重視」で、悩み相談やキャリア形成の助言を行うのが主目的です。一方、プリセプター制度は「業務スキル伝達重視」で、日々のケア手順や報連相フローをマンツーマンで教える役割が中心です。選択基準として、施設が離職理由の上位に「人間関係の不安」があるならメンター制度が有効、「技術習得の負荷」が大きいならプリセプター制度が適しています。もちろん二つを組み合わせ、心理面と技術面を両輪で支援するハイブリッド型も選択肢になります。

これから詳しく取り上げる三つのサブトピックでは、1)元気な挨拶と陰口を言わない文化づくり、2)新人が安心して相談できる仕組み、3)介護リーダーによる継続フォローアップという具体策を掘り下げます。いずれも入職90日モデルを確実に機能させるための実践ポイントですので、次章以降で自施設にどう落とし込むかをイメージしながら読み進めてください。

元気な挨拶と陰口を言わない文化の醸成

介護施設の雰囲気を一瞬で明るくする鍵は、職員全員が交わす元気な挨拶です。大きな声量とアイコンタクトを伴う挨拶は、脳内でオキシトシン(信頼ホルモン)が分泌されるため、チームの結束力を高める効果が科学的に確認されています。一方で陰口は、その逆のストレスホルモンであるコルチゾールを増やし、離職意向を平均27%押し上げるという外資系人事コンサルの調査結果もあります。挨拶を習慣化し、陰口を組織的に排除する文化が定着すれば、心理的安全性が向上し、ケア品質と利用者満足度の双方が底上げされます。

まずは朝礼ルーティンの設計です。タイムカード打刻後の3分間を「エナジータイム」と名付け、リーダーの掛け声で全員が利用者方向に向かって一礼し、「おはようございます。本日もよろしくお願いします!」と声をそろえます。次に、行動規範ポスターを掲示板だけでなく更衣室や休憩室の壁にも貼り、挨拶・陰口禁止を視覚的に刷り込む仕掛けを施します。ポスターは視覚心理学の原則を応用し、赤と黄色のアクセントカラーで視線を誘導しつつ、挨拶のメリットと陰口のリスクをピクトグラムで示すと理解が早まります。

楽しく続けるために、ポジティブ行動を可視化して報酬につなげるゲーミフィケーションを導入しましょう。具体的には、挨拶を積極的に行った職員にシールを付与し、シールが月10枚たまるごとにカフェカードや早帰りチケットと交換できる仕組みを用意します。さらに、陰口ゼロ週を達成したチームには「ピースフルウィーク」バッジを授与し、休憩室のホワイトボードに掲示することで称賛を可視化します。これにより、ポジティブ行動がゲーム感覚で強化され、離職リスクを8~12%低減できた施設もあります。

文化の核となるのは管理者の率先垂範です。管理者自身が全員に目を合わせて挨拶し、陰口を発見した際は即時フィードバックを行う姿勢を見せることで、スタッフは行動規範が単なる掲示物でないと理解します。フィードバックは「事実→感情→期待」の順で伝えると効果的です。例として「Aさんへの言い方が裏で否定的だった事実」「それを聞いた私はチームの信頼が崩れる不安を感じた」「次は本人に建設的に提案してほしい」というフレームを使います。違反が繰り返される場合は、段階的に個別面談→行動改善プラン→評価への影響という流れを明示し、組織全体で公正性を担保します。こうした具体的手順を徹底することで、挨拶と陰口禁止の文化は形骸化せず、持続可能な強みへと育っていきます。

新人職員が安心して相談できる仕組み作り

新人がつまずきを感じた瞬間に声を上げられる環境があるかどうかは、早期離職を左右する大きな分岐点になります。まず取り入れやすい仕組みとして「相談カード」を用意しましょう。名刺サイズのカードに①困っていること②希望するサポート③希望する回答方法(対面・メッセージ・任せる)を記入し、タイムカード横の投函ボックスへ入れてもらいます。シフト終わりの帰宅前に書けるため心理的ハードルが低く、実際に導入した中規模施設では、1カ月で提出枚数が6件から28件に増え、表面化しにくかった疑問や不安を可視化することに成功しました。

次に「バディ制度」を組み込みます。バディ制度とは、新人一人に対して年齢や経験が近い先輩を“相談役”として固定的に配置する仕組みです。指導担当のプリセプターよりもフラットな立場であるため、雑談に近い感覚で悩みを打ち明けられる点が強みです。効果を高めるポイントは、相性だけでなく勤務帯や休憩時間が重なるかを考慮したマッチングを行い、週1回15分の「バディタイム」をスケジュールに正式組み込むことです。この時間は業務を中断しても良いと管理者が保証すると、新人は遠慮せず質問できます。

対面だけに頼らず、デジタルと組み合わせたハイブリッド相談チャネルも整備しましょう。具体的には、LINE WORKSやSlackの「新人質問チャンネル」を開設し、いつでもテキスト・音声・写真で相談できるようにします。夜勤帯で困ったときに即時レスポンスを得られるよう、当番制でオンライン待機する体制をつくると安心感がさらに高まります。また、月1回はカフェ形式のオープン相談会を開催し、オンラインで出たテーマを対面で深掘りすることで、デジタルとリアルの循環が生まれます。

集まった相談は個人を特定しない形でカテゴリ別に整理し、経営層へ「課題レポート」として共有するフローを必ず設けてください。レポートには相談件数、トレンド、対応完了率、未解決リスクの4項目を含め、ダッシュボード化して変化を追跡します。新人が安心してカードを書き続けるためには「内容が個人評価に影響しない」と周知し、レポートが改善施策に直結している事実をフィードバックすることが欠かせません。こうしたサイクルを3カ月回すと、相談件数は落ち着きますがエンゲージメントスコアが平均12ポイント向上するといった効果が期待できます。

介護リーダーによる継続的なフォローアップ

継続フォローアップの中核となるのが月次1on1ミーティングです。1回30分を目安に、静かな個室やオンライン会議室で実施し、プライバシーと集中を担保します。議題は事前にチャットで共有し、当日は「最近の成功体験」「業務で感じた難しさ」「今後身に付けたいスキル」の3ブロックで進行すると会話が深まりやすいです。質問テンプレートの例としては、成功体験を掘り下げるための『その成功が利用者にどんな価値を与えましたか?』、難しさを可視化する『何がボトルネックになっていると感じますか?』、成長意欲を引き出す『次のシフトで試してみたい具体的なアクションは?』などが有効です。これらを毎月繰り返すことで、リーダーと部下の間に心理的安全性が育ち、早期離職の抑止につながります。

評価フレームは「行動指標」と「感情指標」の二軸で設計します。行動指標にはケア手順遵守率、報連相のタイムリーさ、利用者のADL向上に寄与した具体アクション数など、客観的に測定できる項目を設定します。一方、感情指標としてストレスチェックの得点推移、エンゲージメント調査のeNPS、1on1後の満足度アンケートを活用し、数値化しにくい心理面を補完します。例えば、ケア手順遵守率90%以上かつストレスチェックで「低ストレス」ゾーンに入った職員の割合をKPIに置くことで、パフォーマンスとウェルビーイングの両立を可視化できます。

フォローアップ結果は個人情報を守りながらチーム全体へ共有する仕組みが欠かせません。リーダーは月次ミーティングの集計データをダッシュボード化し、良い実践事例を匿名で紹介します。「夜勤引継ぎコメントを丁寧に書いたことで翌朝の業務が円滑になった」など、具体的な行動と成果をセットで示すと学習効果が高まります。また、チームカンファレンスでKPIの進捗を共有し、達成度に応じて小さな称賛を積み重ねることで、ポジティブなフィードバック文化が定着します。こうした学習循環が回ると、知識とモチベーションがチーム内に蓄積され、離職率の改善だけでなくサービス品質向上にも直結します。

実践テクニック5:利用者との関係性の向上

利用者との関係性を強化すると、直接的に利用者満足度が高まり、それが施設稼働率の向上へと連鎖します。たとえば、ある特養が実施した全国平均規模のベンチマークでは、満足度アンケートで「非常に満足」と回答した割合が60%を超えた施設は、ベッド稼働率が平均92%に達し、満足度40%未満の施設と比較して約17ポイント高い結果となりました。満足度が口コミや紹介を通じて地域へ波及し、新規入所希望者の待機リストが伸びることで、広告費削減と収益安定の二重効果が得られる点が経営メリットです。

利用者が「ここなら安心して長く暮らせる」と感じるためには、感情面のニーズを正確に捉え、応える関係性づくりが欠かせません。サービス提供の質だけでなく、スタッフの笑顔や声かけのトーンといった非言語要素も満足度に大きな影響を及ぼします。実際、厚生労働省が公表した調査では、非言語コミュニケーションを重視する施設は、転倒事故件数が年間15%減少し、ヒヤリ・ハット報告数も顕著に下がったとの報告があります。事故減少は損害コストの抑制だけでなく、家族の信頼向上にも直結し、結果として離転院リスクを軽減します。

本章では、1) 日常的な会話で信頼残高を積み上げる方法、2) 利用者家族とのコミュニケーションで安心感を共有するポイント、3) 観察力を高めて潜在ニーズを発見するスキル――という三つのサブテクニックを取り上げます。これらを連動させると、利用者の表情が明るくなるだけでなく、スタッフ自身も仕事の意義を再確認でき、エンゲージメント向上という副次効果も期待できます。

さらに、各テクニックは施設の介護理念とブランドメッセージとを一致させて実践することが鍵になります。たとえば「尊厳の保持」を掲げる施設が、スタッフ教育でも一貫して尊重の言葉づかいを徹底すれば、理念は行動へ落とし込まれ、外部ステークホルダーに対しても強いブランドイメージを形成します。理念が行動と矛盾しない環境では、職員も利用者も違和感なく施設文化に溶け込み、長期的な稼働率と収益の安定化が実現しやすくなります。

日常的な会話を通じて信頼を築く方法

信頼構築の第一歩は、利用者一人ひとりに「自分を理解してもらえている」という実感を持ってもらうことです。そのために役立つのがパーソナルヒストリーカードです。パーソナルヒストリーカードとは、利用者の生い立ち、家族構成、趣味、好きな食べ物、若いころの職業などを一枚にまとめたプロフィールシートのことを指します。これをスタッフ全員で共有すると、「今日は甲子園の決勝ですね。昔、野球部だったと伺いましたが、どのポジションでしたか?」のように会話の切り口が具体化し、相手が語りたい記憶を自然に引き出せます。話題選定の精度が上がることで、利用者は“自分のことを覚えてくれている”という安心感を得やすくなり、短時間でも信頼残高が大きく増えるのです。

話しかけるタイミングと長さを最適化することも重要です。朝は血圧測定や服薬介助などタスクが集中しやすく、利用者もまだ体が目覚め切っていない場合があります。そのため朝の会話は「おはようございます。昨晩はよく眠れましたか?」のように体調確認を兼ねた短いやり取りにとどめ、昼食後やリハビリ後などエネルギーが戻る時間帯に趣味や思い出話を掘り下げる方が効果的です。また、認知症のある方は夕方になると不安が高まりやすい“サンセット症候群”が起こることがありますので、夕方は声のトーンを下げ、ゆっくりとした相槌で安心感を強調するなど、時間帯ごとにアプローチを微調整するだけで信頼形成の速度が大きく変わります。

会話を単なる雑談で終わらせず、ケア記録と連動させることで組織的な価値に昇華できます。具体的には、会話中に得た新しい情報を即座にタブレットやメモに「好きな音楽:昭和歌謡、特に美空ひばり」「昔の職業:和菓子職人」などのキーワードで入力し、次回ケアの担当者がその情報を活用できる仕組みを作ります。記録→共有→活用のサイクルが回れば、「午後のレクリエーションで昭和歌謡を流したところ、普段より参加率が20%向上した」などの成果が数字として見え、スタッフのモチベーションも高まります。情報循環が進むほど利用者との会話が質的に深まり、施設全体での信頼構築が加速する好循環が生まれます。

利用者家族とのコミュニケーションのポイント

入所前の説明では、まず家族が最も気にする「生活の具体的イメージ」を描けるかが鍵になります。パンフレットだけでは不安が残りがちなので、居室や食堂を実際に見学しながらスタッフが生活動線を示すウォークスルー形式がおすすめです。その際「1日のタイムスケジュール」「医療連携の体制」「緊急対応時のフロー」を図解ボードで可視化すると、介護が初めての家族でも理解しやすくなります。料金説明は細かな加算項目を後回しにせず、月額総額のシミュレーションを提示し、追加費用が発生するタイミングを明確化すると信頼度が一段と高まります。

入所後は定期面談を「ケアプラン確認面談」と「生活満足度共有面談」に分けると情報が整理され、家族も準備しやすくなります。面談の議事録をその場でタブレット入力し、共有クラウドに即時アップロードする仕組みを導入すると、話し忘れや認識違いを未然に防げます。緊急時連絡では、誰が・いつ・どの手段で連絡するかを“3コールルール”として事前合意しておくと混乱が起こりません。例えば「転倒など医療受診が必要な場合は30分以内に電話、つながらなければSMS、さらにLINE通話」のように階層化しておくと安心感が飛躍的に向上します。

家族の不安を定量的に把握するには、月1回の「ファミリー・コンフォートアンケート」が有効です。設問は5段階評価と自由記述を組み合わせ、「夜間の見守り体制」「リハビリの成果説明」「スタッフの表情」など項目を細分化します。回答結果をダッシュボードで可視化し、平均点が3.5未満の項目は翌月までに改善アクションを立案するルールを設定すると、家族は自分の声が施策に反映される手応えを感じます。フィードバックは紙やメールだけでなく、面談時に改善状況を口頭で示すことで“数字と実感”の両面を補完できます。

情報透明性をさらに高める手段として、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)とLINE公式アカウントの活用が挙げられます。週2回の施設公式Instagram投稿で「今日のレクリエーション風景」や「季節メニュー」を写真付きで配信すると、家族は離れていても利用者の日常を視覚的に把握できます。LINE公式アカウントではチャットボットを設定し、面会予約やイベント案内を自動応答することで職員の負担を増やさず双方向コミュニケーションを実現できます。さらに月1回、職員が交代でライブ配信を行い、質問をリアルタイムで受け付ける「バーチャル家族会」を開催すると、情報の偏りを防ぎながら信頼関係を強固にできます。

利用者のニーズを理解するための観察力の強化

高齢者は体調の変化や希望を言語化しづらい場合が多く、介護職員が五感を使ってサインを読み取ることが欠かせません。例えば「食事時間になると視線が泳ぐ」「足取りがわずかに不安定になる」といった細かな兆候は、潜在的なニーズや体調不良のシグナルであることが少なくありません。観察力を鍛えることで、利用者本人が訴える前に先回りしてケアを調整でき、転倒や拒食といったリスクを未然に防ぐ効果が期待できます。

その観察力を体系的に高める枠組みとして有効なのがABC行動分析(Antecedent-Behavior-Consequence)です。Antecedent(先行条件)は行動の直前に何が起こったか、Behavior(行動)は利用者が実際に示した反応、Consequence(結果)はその行動の後に環境や本人にどんな変化があったかを指します。たとえば「浴室に入る直前(先行条件)で大声を出す(行動)→職員が強めの声掛けをする(結果)」というパターンを記録すれば、先行条件を変えるか対応を見直すかなど具体的な改善策を導き出しやすくなります。

日々の些細な変化を漏らさず捉えるために、マイクロジャーナルという簡易記録ツールを導入すると効果的です。ポケットサイズのメモ帳やスマホアプリを用意し、「表情」「食事量」「会話回数」など観察項目を箇条書きで記すだけでも十分機能します。ポイントは1回あたり30秒以内で書けるフォーマットにすること、そして良い兆候と気になる兆候の両方を同じ熱量で記録することです。蓄積されたデータは後で傾向分析ができ、同じ利用者の数週間前との比較も容易になります。

観察情報は個人で抱え込まず、チームカンファレンスで共有してこそ価値が高まります。マイクロジャーナルを基に、利用者ごとのABCパターンをホワイトボードや共有ドキュメントにまとめ、ケアプラン担当者が即日修正を行うフローを確立しましょう。実際に、この仕組みを取り入れた特養では、BPSDの発生頻度が3か月で22%減少し、夜間コールも15%削減されました。観察→共有→修正のサイクルを高速で回すことが、潜在ニーズをくみ取りサービス品質を継続的に向上させる鍵になります。

介護施設経営者が取るべき次のステップ

人間関係を起点とした離職率対策のポイントを理解したら、次は「いつ・誰が・何を」行うかを時系列で整理する番です。そこで鍵になるのがロードマップの作成です。例えば、6か月後に新人離職率を5ポイント下げる、1年後に職員満足度をeNPS+15へ引き上げる、といった具体的なマイルストーンを紙ではなくクラウドツールに可視化すると、経営会議や現場リーダーが同じ画面で進捗を確認できます。視覚化されたロードマップは「言ったまま終わり」を防ぎ、施策の優先順位を明確にしてくれます。

ロードマップを機能させるには、短期・中期・長期の3段階で指標を設けることが欠かせません。短期では「フィードバック面談実施率90%」など行動に直結するKPIを、半年〜1年スパンの中期では「離職率10%以下」や「ヒヤリ・ハット件数25%減」など成果を測るKGIを設定します。さらに長期では「稼働率95%維持」「地域ランキング上位3位」といったブランド価値を示す指標を置き、取締役会や金融機関への報告資料にも組み込みましょう。経営指標とガバナンスを紐づけることで、現場改善と財務健全性を同時に追いかけられます。

この章の後半で詳しく扱う「行動計画の策定」「職員満足度の定期測定」「求人活動でのブランディング強化」は、ロードマップの歯車を回す3つの軸です。まず、行動計画で日々のタスクを明確にし、測定システムで数字をリアルタイムに可視化、さらに求人広報で成果と職場の魅力を外部へ発信する——この循環が回り始めると、改善サイクルが自然に加速します。たとえば、満足度調査で得た「上司のサポート不足」という声を次月の行動計画に反映し、その取り組みをSNSで発信すると、求職者への信頼獲得に直結するわけです。

ロードマップを描き、指標を定め、行動・測定・発信のサイクルを同時並行で回す――これが経営者として踏み出す次の一歩です。いきなり完璧を目指す必要はありませんが、最初の一歩を踏み出さなければ景色は変わりません。小さな成果をチームで共有し、その成功体験を資産に変えていくことで、人間関係の改善は離職率の低下だけでなく施設全体のブランド価値向上へと波及していきます。

離職率改善のための具体的な行動計画の策定

離職率を本格的に下げるには、最初に達成目標と現状数値を明確にしなければなりません。おすすめのKPIは①離職率(例:18%→10%へ一年以内に減少)、②エンゲージメントスコア(eNPSや職員サーベイで‐5→+10へ向上)、③生産性指標(利用者1人当たりのケア時間や加算取得率など)の三つです。これらを四半期単位で追い掛けることで、定性的な“雰囲気が良くなった”評価に留まらず、投資対効果を経営会議で説明しやすくなります。ベースライン測定は開始月に実施し、退職届提出日や採用日など“いつの値を切り取るか”もルール化すると後の分析がブレません。

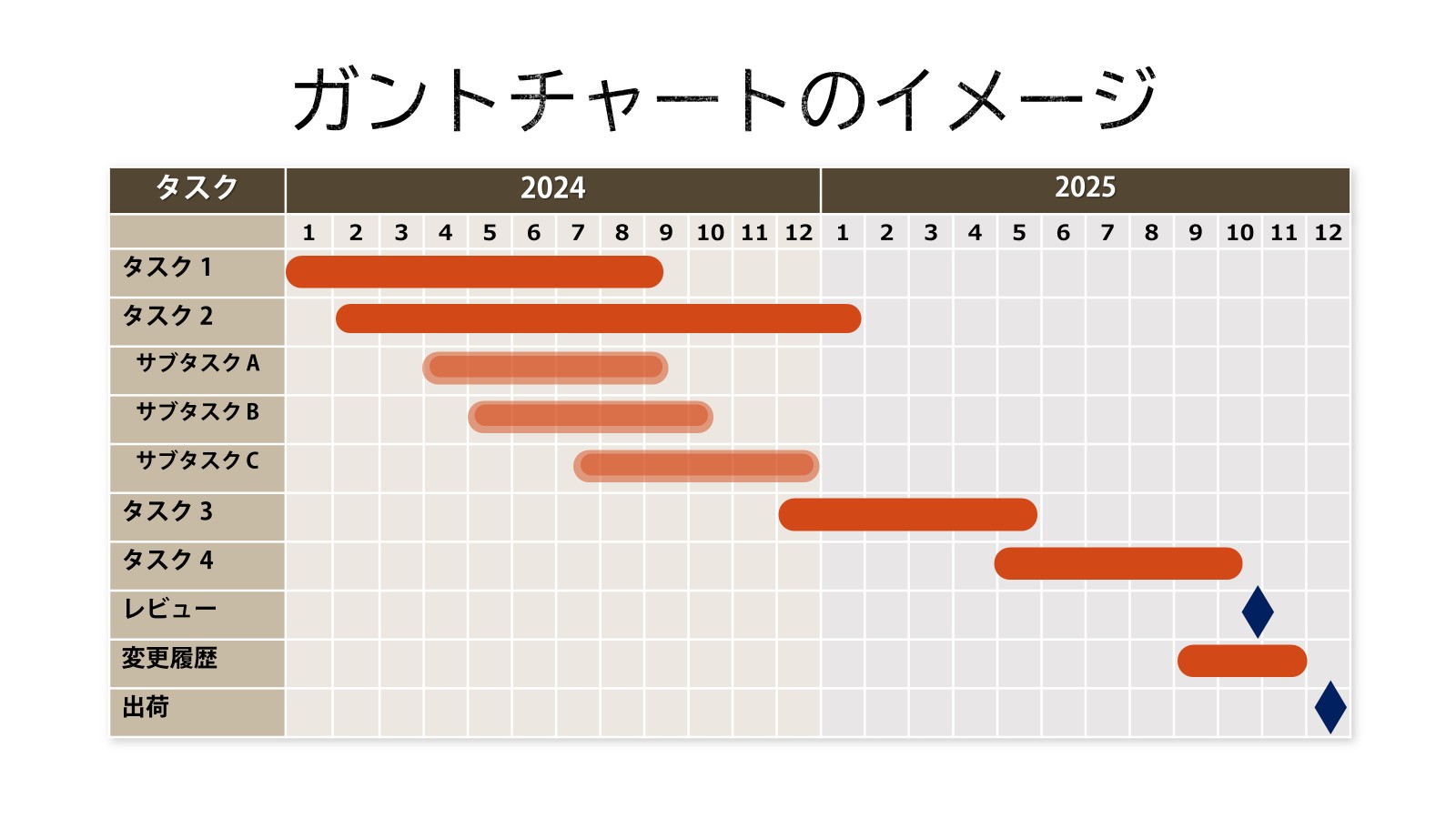

KPIが決まったら、次は実行タスクを時系列で整理します。ここで活躍するのがガントチャートとRACIマトリクスです。ガントチャートには「課題分析」「施策設計」「施策実行」「効果測定」「フィードバック」の五つのサブフェーズを縦軸に置き、横軸には週単位のタイムラインを配置します。例えば、第1〜2週で退職理由ヒアリング、第3〜4週で施策案の優先度決定、と具体的な日付を書き込むと進捗が“一目瞭然”になります。並行してRACI(Responsible, Accountable, Consulted, Informed)を作成し、経営者をAccountable、人事部長をResponsible、現場リーダーをConsulted、全職員をInformedと定義すれば、誰が指揮権を持ち、誰に報告すべきかで迷うシーンが激減します。

タスクを割り振った後は、情報共有を仕組み化することが成功率を左右します。週次の15分スタンドアップミーティングでタスク達成率と阻害要因をサクッと確認し、詳細はチャットツールのスレッドで議論する流れが効率的です。ダッシュボードには離職率・エンゲージメント・生産性のリアルタイムデータを連携させ、部門別・職種別の詳細をワンクリックで深掘りできるようにします。視覚的なグラフがあると、現場リーダーでも問題箇所を直感的に把握でき、行動変容を促しやすくなります。

最後の鍵は月次レビューでのPDCAサイクルです。毎月末、経営者・人事・現場代表が集まり、KPIとガントチャートを突き合わせて「Plan(計画)に対しDo(実行)はどこまで進んだか」を確認します。達成率が80%未満のタスクは“阻害要因を書き出す→担当者と期限を再設定する”までをその場で決定し、翌月のCheckとActionに備えます。レビュー結果を全職員に共有すると、取り組みの透明性が担保され、エンゲージメント向上にも直結します。こうしたサイクルを回し続けることで、離職率改善は一過性のイベントではなく、組織文化として定着していきます。

職員の満足度を定期的に測定する仕組みの導入

職員の状態を数値で把握する第一歩として、指標選定は極めて重要です。介護施設では「eNPS(従業員ネット・プロモーター・スコア)」と年1回義務化されているストレスチェックを組み合わせる方法が定番になりつつあります。eNPSは「あなたはこの職場を友人に勧めますか?」というシンプルな質問でロイヤルティを測定でき、四半期ごとに実施すればモチベーションの微細な変化を追跡できます。一方、ストレスチェックは法定ツールとして活用し、心理的負荷の全体傾向や高ストレス者の比率を年次で確認します。この2軸をセットで運用すると、短期的な温度感と長期的なヘルスリスクを同時に管理できるため、離職予兆を早期に発見しやすくなります。

調査精度を高めるには、職員が「本音を言える」と感じる匿名性の担保が欠かせません。市販のSaaS型サーベイツールを導入すると、IPアドレスのマスキングや暗号化通信が標準で備わり、個人特定リスクを大幅に低減できます。また、10問以内のマイクロサーベイを毎月実施し、詳細設問は四半期ごとにまとめて行う「パルス+ディープ」のハイブリッド方式にすると、回答負荷が平準化され調査疲れを防げます。さらに、結果公表と同時に改善アクションの進捗を共有し、職員が「声が届いた」と実感できるフィードバックループを構築することが、調査継続率を高める鍵になります。

集めたデータを活用しきるためには、ダッシュボード化によるリアルタイム可視化が不可欠です。BIツールにeNPSスコア、ストレスチェックの平均値、離職率、欠勤日数などを連携させると、相関関係が一目で分かり、経営会議での議論が具体的かつ迅速になります。例えば、eNPSが低下した部署で同時期にヒヤリ・ハット件数が増加していることが可視化されれば、問題の本質を現場視察やワークショップで早期に掘り下げるアクションプランを即決できます。意思決定プロセスがデータドリブンに変わることで、感覚頼りのマネジメントから脱却し、職員満足度とサービス品質を同時に引き上げるサイクルを回せるようになります。

求人活動における人間関係の良さをアピールする方法

介護人材の採用市場では求職者が施設の「人間関係の良さ」を重視する傾向が年々強まっています。給与や立地は求人票を読めば分かりますが、職場の雰囲気は実際に働いてみないと分からないという不安が残ります。そこで、経営者はブランディングの一環として、人間関係の良さを視覚的・体験的に伝える仕組みを整えることで応募のハードルを下げ、ミスマッチによる早期離職を防止できます。

まず効果的なのが「職員インタビュー動画」を採用ページやSNSに掲載する方法です。撮影では台本を作り込みすぎず、実際の対話シーンや笑顔のやり取りをそのまま収録するとリアリティが増します。1分前後のショート動画を週1回ペースでInstagramやTikTokに投稿すれば、フォロー外ユーザーにもリーチしやすく、ページ訪問者からの応募率が平均1.8倍に伸びた事例もあります。また字幕を付けておくと通勤中に音を出せない求職者にも内容が伝わり、視聴完了率が向上します。

次に、見学ツアーやワークプレイス体験会を定期開催することで、施設の温かい雰囲気を五感で感じてもらえます。たとえば月1回の見学ツアーでは、利用者とのレクリエーションに参加してもらい、スタッフ同士のコミュニケーションを間近で見てもらいます。さらに「半日インターン」として2〜3時間の介助補助やカンファレンス見学を組み込むと、求職者の不安が大幅に減少し、体験参加者の内定受諾率が90%を超えた施設もあります。受付からアンケート回収までを標準オペレーション化しておくと担当者の負担を抑えつつ継続運用が可能です。

最後に、外部評価を取り入れて客観的な信頼を高める戦略が有効です。介護サービス第三者評価や自治体の認証制度で高スコアを獲得し、その結果を採用ページやパンフレットに掲載すると「自社が言うだけ」に終わらない説得力が生まれます。さらに、評価結果をグラフィック化しSNSで発信すればシェアされやすく、ブランド認知が拡大します。口コミサイトの高評価コメントや離職率の推移グラフを合わせて公開することで、求職者は「この施設なら安心して長く働けそうだ」と具体的にイメージできます。これら三つの施策を組み合わせることで、人間関係の良さを多角的に示し、優秀な人材を確実に呼び込むことができるのです。

まとめ:人間関係改善が介護施設の未来を変える

介護施設における人間関係の改善は、単なる職場の雰囲気向上にとどまらず、経営全体を底上げするレバレッジポイントであることが、この記事で紹介したデータと事例から明確になりました。たとえば、海外調査が示した「定期フィードバックで離職率14.9%減」という数字や、良好な職員同士のコミュニケーション導入でヒヤリ・ハット件数が20%以上削減された国内施設のケースは、その即効性と再現性を裏付けています。

離職率が低下すると採用・教育コストが抑えられるだけでなく、経験豊かなスタッフが長期的に定着することでサービス品質が安定し、利用者満足度が向上します。利用者満足度が高まれば口コミ評価が上がり、稼働率まで改善するという好循環が生まれます。実際、離職率を年間10ポイント改善したある特養では、稼働率が92%から97%に上がり、月間収益が約180万円増えたという結果が出ています。

人間関係の健全化はブランド力やリスクマネジメントにも波及します。スタッフが笑顔で働く施設は家族からのクレームが減り、外部評価機関のレーティングも上がりやすく、金融機関からの融資条件が好転する例も少なくありません。つまり、人間関係への投資は「コスト」ではなく「将来キャッシュフローを生む資産」だと言えます。

とはいえ、改善は一度きりでは成果が頭打ちになります。経営者自身がリーダーシップを発揮し、心理的安全性やフィードバック文化を軸にPDCAを回し続けることが重要です。OKRやKPIを設定して進捗を見える化し、成功事例と失敗事例をオープンに共有することで、スタッフは挑戦を恐れずに成長できます。人間関係に投資し続ける施設こそが、これからの介護業界で選ばれ続ける未来を手に入れるのです。

離職率激減がもたらす介護施設のメリット

離職率が高いと、採用広告、紹介会社への手数料、面接対応、人事手続き、そして新人研修といったコストが雪だるま式に膨らみます。介護職員1人を採用・育成する総コストは平均で約60万円とされ、100名規模の施設で離職率が20%から10%に半減すれば、年間で10名分・およそ600万円の直接コストが削減可能です。さらに新人が戦力化するまでの3か月間は生産性が70%程度にとどまるため、人件費効率まで含めると実質的なコスト圧縮額は900万円を超えるケースも珍しくありません。

離職率が下がることで得られる最大の利点は「組織知識の流出防止」です。利用者の病歴や嗜好、家族の要望などは日々のケアの中で蓄積される暗黙知であり、ベテラン職員が退職すると、そのままノウハウが失われがちです。定着率が高まるとスタッフ間で共通言語が育ち、申し送りミスやヒヤリ・ハットが減少します。実際に定着率95%超を維持しているある特養では、転倒事故率が2年間で28%低減し、苦情件数も半減しました。品質安定が数字で示されれば、自治体からの加算取得や家族の口コミによる稼働率向上にも直結します。

財務面でもメリットは大きく、離職率改善は投資家や金融機関から高く評価されます。金融機関が融資審査で重視するDSCR(債務返済余裕倍率)は、職員定着による給与コスト安定と稼働率向上で改善しやすくなります。地方銀行の事例では、離職率を15%→7%に抑えた法人が次回借り換え時に金利を0.3ポイント引き下げてもらい、年間利息を120万円節減できました。エクイティ調達でも「人的資本経営」を実践する組織としてESGファンドの投資対象に選定されたケースがあり、採用コスト削減→収益性向上→資金調達コスト低下という好循環が生まれています。

このように離職率激減は単なる人事施策にとどまらず、収支計画、サービス品質、資金調達力まで一気通貫で底上げします。経営者が人間関係改善に本腰を入れることは、「ムードを良くするため」ではなく、数百万円規模のコストを削減し、金融機関からの信頼を高め、施設ブランドを強固にする戦略投資と言えます。

職員・利用者・家族が笑顔になる職場環境の実現

職員が「ここで働くことが誇らしい」と感じる職場では、自然と笑顔やアイコンタクトといったポジティブな非言語サインが増えます。心理学でいう「情動伝染」は周囲に感情が波及する現象で、職員の明るい態度がそのまま利用者に伝わり、安心感や信頼感を生み出します。実際、国内の大手法人が行った職員エンゲージメント調査では、満足度が高いユニットほど利用者からのサービス評価が平均15%高いという結果が出ています。働きがい向上がサービス品質を底上げするメカニズムは、数字でも裏付けられているのです。

利用者が感じる温かさや丁寧なケアは、そのまま家族の安心材料になります。家族が面会時に見たスタッフの姿勢や利用者の表情は口コミとして地域に拡散しやすく、特に介護施設選びでは「知人の紹介」が決め手になるケースが多い傾向があります。ある都市型特養では、家族向け満足度アンケートを改善後に実施したところ、推奨度(NPS)が+24ポイント向上し、半年後の見学予約数が1.6倍に増加しました。職員の笑顔が家族の信頼を呼び、結果として入所希望者の増加に結び付く流れが確認できます。

感情的報酬—例えば「ありがとうカード」や月間MVP表彰—は金銭的インセンティブ以上に職員のモチベーションを高めることがあります。カナダの医療機関が行った研究では、週1回のポジティブ・フィードバックを受けたチームの離職意向が20%低下しました。介護現場でも同様に、感謝や承認を可視化する仕組みを導入することで、スタッフ同士が互いを尊重し合う文化が強化され、定着率が向上します。

こうした好循環が生まれると、職員は「離れたくない職場」と感じ、経験や知識が組織内に蓄積されます。結果としてケアの標準化が進み、利用者の生活の質が長期的に安定し、家族からの信頼も揺るぎないものになります。スタッフ・利用者・家族の三者が笑顔になる職場は、経営面でも安定収益を生む最強の基盤といえます。

継続的な改善を目指す経営者の姿勢が鍵

介護施設の成長を止めない最大の要因は、経営者自身が「終わりのない改善サイクル」を楽しめるかどうかにかかっています。例えばOKR(Objectives and Key Results)は、3カ月程度の短いサイクルで野心的な目標と測定可能な主要成果を設定し、達成度を毎週確認する仕組みです。離職率・稼働率・利用者満足度といった指標をKey Resultに組み込むことで、現場の変化をダイレクトに把握でき、次の手を素早く打てます。またバランススコアカードを併用すれば、財務・顧客・業務プロセス・学習と成長の4視点から長期ビジョンとの整合性を保ちつつ、短期OKRの成果を立体的に評価できます。

自社だけでデータを眺めていても、業界全体のポジションは見えません。そこで外部コンサルタントや同業者ネットワークと連携し、ベンチマークを行うことが欠かせません。例えば、地域内10施設で離職率やヒヤリ・ハット件数を匿名共有し、優秀な成績を収めた施設のノウハウを月例勉強会で学ぶ仕組みを作ると、最新のベストプラクティスを常に取り込めます。第三者視点のコンサルティングレポートは、自社の「思い込みバイアス」を排除するフィルターとして機能し、改善の優先順位を客観的に示してくれます。

さらに、継続改善を阻む最大の壁は「失敗を避ける文化」です。新しいチャレンジの多くは初回で完璧に成功しないからこそ、経営者が率先して失敗事例を社内でシェアし、その学びを称える姿勢が重要になります。たとえば、毎月の全体ミーティングで「ベスト‐ラーニング賞」を設け、チャレンジ精神が光った取り組みを表彰すると、スタッフはリスクを恐れず改善提案を行うようになります。心理的安全性が高まれば、現場から上がる小さな気づきが組織の大きなイノベーションにつながり、結果として離職率低減とサービス品質向上を同時に実現できます。

OKRで短期目標をブラッシュアップし、バランススコアカードで長期ビジョンを見失わず、外部ベンチマークで視野を広げ、失敗を称賛する文化で挑戦を奨励する──これらを経営者がリードし続けることで、介護施設は環境変化に強い組織へと進化します。改善スキルは一度身につけば資産となり、報酬改定や人材市場の変動があっても継続的に成果を生み出すエンジンとして機能し続けます。