科学的介護推進体制加算の概要

科学的介護推進体制加算とは何か?

科学的介護推進体制加asanは、2021年の介護報酬改定で「量から質へ」という厚生労働省の大方針を具体化するものとして新設されました。これまでの加算は書類上の要件さえ満たせば算定できるものが多く、実際のケアがどれだけ改善したかを測る仕組みが弱いという課題があったのです。新設された本加算では、利用者データをLIFE(科学的介護情報システム)に提出し、フィードバックを活かすことが必須条件になっています。この“LIFE連動”こそ、エビデンス(根拠)を重視する姿勢を明確に打ち出した点であり、これまでの加算との決定的な違いです。 厚生労働省が掲げる目標は、「科学的介護を通じた利用者のQOL(生活の質)向上」と「介護現場の生産性向上」を両立させることにあります。LIFEに集められたビッグデータは、全国およそ3万事業所・200万人分の情報を解析できると見込まれており、転倒や低栄養などのリスクを予測するモデルが順次公開されています。例えば、LIFEの公開資料では、褥瘡の発生率が高かった事業所が体圧分散マットレスを導入したところ、90日間で発生率が42%低下したという事例も報告されています。このように統計データがすぐにフィードバックされ、現場のケア計画に活かされるサイクルが作られつつあります。 利用者アウトカム改善に直結する加算である一方、経営にとっても無視できないメリットがあります。通所・居宅・多機能型サービスでは月40単位、施設系では40〜60単位が加算されるため、定員60名の特養が平均稼働率90%で運営した場合、年間約320万円の増収が見込めます。さらに、LIFEを活用したPDCA研修を職員教育に組み込むことで、アセスメント精度が上がり、ヒヤリハット件数が半年で25%減少した施設もあります。離職率の低下や採用コストの削減につながる点も、経営者にとっては大きな魅力でしょう。 外部との連携強化も見逃せません。LIFEデータを地域ケア会議で提示すれば、医療機関や自治体からの信頼が向上し、紹介による利用者数が増える傾向にあると報告されています。実際に、LIFEのフィードバックを活かした事例共有を行う地域では、紹介経由の新規利用者が前年同月と比べて15%増えたというケースもあります。このように、科学的根拠を持って説明できることが、ブランディングと地域連携双方の武器になるのです。 今後の改定の動向を考えると、この加算はますます重要になると予想されます。2024年度改定では生活・認知機能尺度(別紙様式3)の提出が新要件に追加され、2025年度にはデータ提出頻度が3か月に1回へ短縮されました。次期改定ではICT機器の義務化やフィードバック評価点数の可視化が検討項目に挙がっており、エビデンスに基づいたケアを行うことが当たり前になる見込みです。だからこそ、今のうちにLIFEと連携するソフトの導入や職員の教育体制を整えておくことが、中長期的な競争力を保つことにつながるのです。 経営者として描くべき戦略は、①加算による収益を確実に得るための仕組みづくり、②LIFEのフィードバックを活かしたサービスの差別化、③人材育成とICT投資を同時に進めて生産性を高める、という三本柱になるでしょう。科学的介護推進体制加算を単なる“収入源”と見るのではなく、データに基づいた経営への入り口と位置づけることで、人口減少・物価高騰・介護人材不足という三重苦の時代を乗り越える道筋がよりはっきりと見えてきます。

加算の対象介護サービスと単位数

科学的介護推進体制加算は、サービスの種類ごとに単位数が決められています。通所系(通所介護・通所リハ)は月40単位、居宅系(訪問介護・訪問看護・居宅療養管理指導など)は月40単位、多機能型(小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護)は月40単位、施設型(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院など)は月60単位が基本です。要支援の利用者でも加算は認められますが、総合事業を活用している自治体では単位数が独自に設定される例があり、運営指導課への確認が欠かせません。 同じ40単位でも、サービス内容によって経営負荷と収益インパクトは大きく異なります。生活期リハビリを主軸に据える通所リハビリテーションでは、利用者1人あたりの月間加算額は40単位×10円=400円(地域区分除く)です。定員35名の事業所で平均稼働率85%、1人あたり月12日利用と仮定すると、年間で約143万円の増収になります。これに対して、施設型サービスは60単位であるため、同じ利用者規模で単純計算すると年間約215万円と、差額だけで70万円以上の開きが生まれます。 認知症対応型通所介護のように専門性が高いサービスは、職員配置が厚くなる傾向があります。科学的介護推進体制加算はフィードバックでケアの質向上を後押しする仕組みなので、専門スタッフの成果を見える化する上でも役立ちます。例えば認知機能スコアの維持率が5%改善すれば、自治体との協働事業や地域包括ケア会議でアピール材料となり、利用者紹介の増加につながるかもしれません。 実際の収益シミュレーションをもう一つ示します。看護小規模多機能型居宅介護(定員29名、訪問・泊まり・通いすべて平均稼働率70%)では、月40単位×29名×0.7=812単位が月間加算総単位です。1単位10円で換算すると月額8,120円、年間97,440円と見かけは小さく感じますが、同一法人内で複数事業所が加算を取得すればスケールメリットが期待できます。また、LIFE提出に伴うPDCAで看護業務の重複を削減できれば、人件費圧縮効果が収益をさらに押し上げます。 単位数だけを追っていると自治体による違いを見落としがちなので、注意が必要です。総合事業のサービスA・B類型では、同一の科学的介護推進体制加算でも自治体ごとに単価が+2~5単位上乗せされるケースや、逆に要支援のみ対象外とするケースもあります。各自治体の介護給付適用マニュアルに加算コードが細かく記載されているため、事前にチェックリストを作成して職員間で共有すると混乱を防げます。 経営指標として活用する際は、単位数×稼働率×地域区分係数だけでなく、人員配置基準とのバランスを検証することが肝心です。施設型60単位の魅力は大きいものの、夜勤体制や医療的ケア対応のために看護師を追加配置すると、人件費率が一気に上がるリスクがあります。逆に通所介護では、加算収益をLIFE入力担当の事務員雇用に充当し、介護職の直接ケア時間を確保することで稼働率を引き上げる戦略が効果的です。このように、単位数を原資としてKPI(稼働率90%、人件費率70%以下など)を設計し、加算取得と業務効率化を両輪で進めることが経営安定のカギとなります。

介護報酬改定と加санの進化

2021年度の介護報酬改定で科学的介護推進体制加算が誕生した瞬間、現場では「ビッグデータを使った介護」が一気に現実味を帯びました。創設当初は通所系・施設系ともに月40〜60単位と比較的シンプルな枠組みで、提出対象データも基本情報とADLが中心でした。 ところが2024年度の改定では、別紙様式3「生活・認知機能の尺度」の追加や、入力項目の定義統一が行われるなど、要件が一段と厳しくなりました。例えば歩行能力の評価では「自立」「見守り」「一部介助」などの選択肢が全国で統一され、施設ごとの裁量が狭まりました。これによりデータ品質は向上しますが、担当者は評価基準を細かく理解し直す必要が生じ、教育コストが跳ね上がったという声も聞こえます。 さらに2025年度改定では、LIFEへのデータ提出頻度が「半年に1回」から「3か月に1回」に短縮される見込みが示されています。月次請求業務と重なるタイミングでCSVファイルを作成する作業が年4回に増えるため、オペレーション負荷は単純計算で2倍です。スタッフ3名体制の小規模デイサービスでは、1回あたり2時間の入力業務が年間16時間増える計算になり、人件費に換算すると約3万円のコストアップとなります。 加算単価と算定率の推移を見ると、2021年度は創設直後で算定率が20%程度でしたが、2024年度には35%、2025年度には50%台まで伸びると予測されています。単価は現行維持の40〜60単位でも、利用事業所が増えることで国全体の支出は増え続けることになります。グラフにすると、算定率の折れ線が勢いよく右肩上がりに伸び、それに伴って国費の総額も増えていく様子がイメージできるでしょう。 一方、事業所にとっての収益インパクトを試算してみると、入所定員80名・算定率80%の特養で月60単位を取得した場合、年間約550万円の増収になります。2024年改定で追加された評価項目を満たすための研修費が年間50万円かかったとしても、十分に採算が合う計算になります。 次の報酬改定では、「ICT機器の導入状況を要件に加える」「LIFEと介護ソフトのリアルタイムAPI連携を義務化する」といった案も議論されています。紙ベースの記録や手入力が残っている事業所は、今のうちにクラウド型のソフトや入力補助機器(音声入力、バーコード読み取りなど)へ投資しておくと、将来の要件強化にスムーズに対応できるでしょう。補助金やIT導入支援事業が活用できる今が、費用負担を抑える良い機会と言えるでしょう。 最後に、これまでの改定の流れを年表にまとめると、次のようになります。2021年:加算創設・基本情報+ADL提出/2024年:生活・認知機能尺度追加・入力基準統一/2025年:提出頻度3か月に1回・ICT義務化検討。この年表から先を見通し、逆算して準備を進めれば、加算の取得を単なる「負担」ではなく「経営の武器」に変えることができるはずです。\この記事を読まれている方に人気な資料です/

LIFE(科学的介護情報システム)の仕組み

LIFEとは?

LIFEは、CHASE(Care, Health And Status Evaluation)とVISIT(VISual Information system For Improvement and Treatment)という、国が主導する二つのデータベースを統合し、2021年にスタートした科学的介護情報システムです。医療分野で確立されたEBM(根拠に基づく医療)を介護に応用したもので、客観的なデータに基づくケア、いわば「介護版EBM」の中核を担うシステムです。これまで現場の勘や経験に頼りがちだったケアを数値で裏づけし、品質の向上と業務の効率化を同時に目指せる点が大きな特徴です。 事業所がLIFEへ提出するデータは、大きく五つのカテゴリーに分かれています。①基本情報(年齢・性別・居住状況など)、②ADL(日常生活動作評価)、③口腔・栄養(嚥下状態やBMI)、④認知症(BPSDの有無、服薬状況)、⑤生活・認知機能尺度(2024年度改定で追加)の五つです。これらは一人ひとりのケア計画を見直すだけでなく、経営面でも重要な指標となります。例えばADLデータを分析すれば介護度の変動予測が可能になり、サービス提供量を最適化したり、人員配置計画を立てたりする際に直接役立ちます。 ビッグデータ解析によって得られるフィードバックは、具体的な数字で示されるのが魅力です。実際にLIFE導入後、褥瘡(じょくそう)発生率が全国平均で12%低減した事例や、摂食嚥下機能の改善率が8%向上したという施設も報告されています。数値で効果を確認できるため、職員のモチベーションアップと家族への説明力向上につながり、施設のブランドイメージ向上にもつながります。 システム運用コストについては、LIFE自体の利用料は無料です。運用上の負担を左右するのはデータの入力方法で、CSVファイルをポータルにアップロードする基本方式のほか、介護ソフトからAPI連携で自動送信する方法があります。API対応ソフトを選べば入力作業を約70%削減できるケースもあり、月20時間分の人件費が浮いたという試算もあります。一方で既存ソフトが未対応の場合でも、CSVテンプレートにマスタ設定を行い、バリデーションチェックをかけるだけで入力ミスは大幅に減らせます。初期投資を抑えたい事業所であれば、ICT補助金を活用してAPI対応のモジュールだけを追加導入するのが現実的な方法でしょう。 LIFEは、データ提出という一見すると負担に思える作業を通じて、ケアの質向上と収益アップという二つの成果をもたらしてくれます。ビッグデータを味方につけ、利用者にとっても職員にとっても価値の高い介護を実現するための基盤として、ぜひ戦略的に活用してみてください。

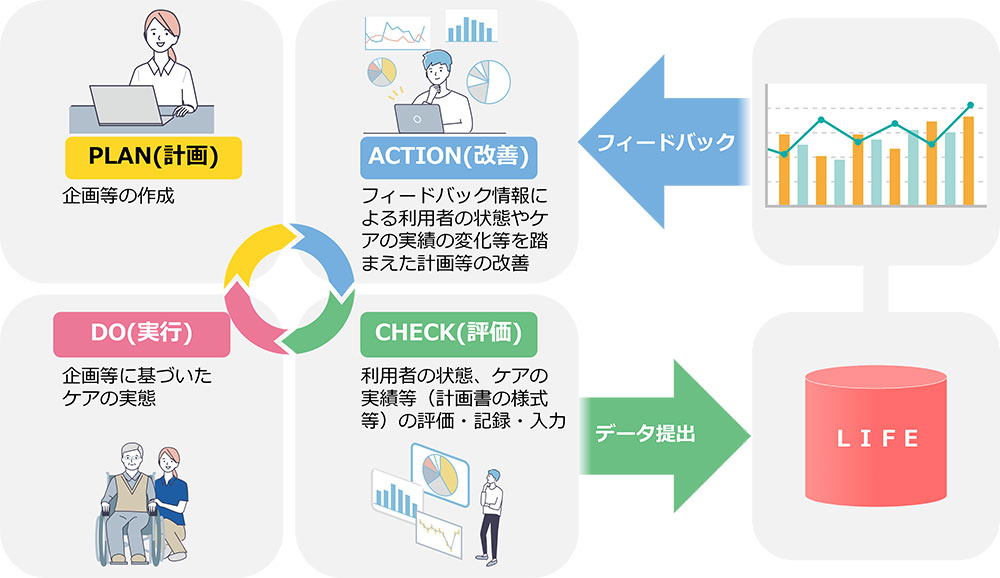

LIFEへのデータ提出の流れ

LIFE(Long-term care Information system For Evidence)のデータ提出は、単にファイルを送信するだけの事務作業ではなく、評価→入力→確認→提出→フィードバック活用という一連のサイクルを設計図どおりに回すことで初めて価値が生まれます。ここでは1カ月の業務を5ステップのタイムラインで追いながら、締め切りを守りつつ職員負荷を最小化するコツを具体的に示します。 Step1:利用者評価 月初から月中にかけて、介護職・看護職・リハビリ職が協働し、ADL(日常生活動作)、口腔・栄養状態、認知症のスクリーニングなどを評価します。評価シートはタブレット入力にすることで現場での二重記載を防ぎ、紙と比べて1件あたり平均7分の時短を実現できます。 Step2:介護ソフト入力 評価結果を介護記録ソフトに転記します。ここでCSV(Comma-Separated Values:カンマ区切りテキスト)形式の出力項目と紐付けたマスタ設定を済ませておくと、後工程が大幅に楽になります。例えばADL項目をBarthel Indexで管理する施設であれば、ソフト側のプルダウン選択肢をLIFEが要求するコード体系に合わせることで後続の変換作業をゼロにできます。 Step3:CSV生成 月次締め日の翌営業日に担当者がワンクリックでCSVを生成し、管理者がダブルチェックします。エラーログを自動出力するソフトを選べば、欠損データや不正コードをその場で修正でき、後戻りコストを削減できます。実測では定員40名規模で、手作業チェックに比べて平均1.8時間の削減効果が報告されています。 Step4:LIFEポータルアップロード CSVファイルをLIFEポータルにアップロードします。提出期限は「月次締め後翌月10日まで」で、10日が土日祝日の場合は翌営業日がリミットです。遅延すると加算算定が認められないリスクがあるため、施設では「6日アップロード完了」を内部基準に設定し、バッファを4日確保する運用が安全です。 Step5:フィードバック受領 アップロードから約2〜3週間でフィードバックシートがダウンロード可能になります。ここには褥瘡発生率、低栄養リスク比率、平均Barthel Index変化量などが施設別・全国平均と比較して表示され、次回ケアプラン改訂や研修テーマ設定の根拠資料として活用できます。 提出期限を守るための業務フロー最適化策としては「担当者ローテーション制」と「チェックリスト運用」が効果的です。ローテーション制では、CSV生成からアップロードまでを月替わりで複数人が担当し、属人化を防ぎます。チェックリストには「評価シート回収状況」「ソフト入力完了日」「CSVエラーログの確認有無」など15項目を記載し、進捗を可視化します。これだけで締め切り直前の修羅場がほぼ解消されたとの声が多く聞かれます。 やむを得ず提出不能となるケースも想定しておく必要があります。例えば災害による停電や職員の大量感染で業務継続が困難になった場合は、介護保険最新情報Vol.1121に示される「提出困難届出フォーマット」に記録し、所轄の都道府県国保連にメールまたはFAXで報告することで算定自体は継続可能です。届出書には1)発生日、2)理由、3)再開見込み、4)代替措置の4項目を明記するのがポイントで、監査時に根拠資料として求められます。 API(Application Programming Interface:アプリ同士を連携させる仕組み)連携でLIFE提出を自動化できるクラウドソフトも登場しています。代表例として、カイポケは「LIFEデータ自動連携オプション」でCSV生成とポータルアップロードをボタン1つで済ませ、1回につき平均20分の手入力時間を削減。ほのぼのNEXTは国保連伝送と同時にLIFEファイルをキューイングし、提出忘れ防止アラートを表示。介舟ファミリーはAPI連携で利用者マスタの二重管理を排除し、年間で延べ120時間の事務削減効果を謳っています。導入費用は月額1万〜3万円ですが、施設型サービスで40単位/月を40名算定すると年間約230万円の加算収益になりますので、費用対効果は十分に見合う計算です。 このように、LIFEへのデータ提出は丁寧な評価とデジタルツールの活用を組み合わせることでスムーズに運用できます。提出フローを標準化し、フィードバックを次のケア改善に循環させる仕組みを作れば、科学的介護推進体制加算の収益だけでなく、職員負荷軽減や利用者アウトカム向上という多面的なメリットを享受できます。

データ提出によるメリット

LIFEへデータを提出すると、翌月には施設ごとのフィードバックレポートがポータルに反映されます。そこには褥瘡発生率、口腔ケア実施率、栄養状態の推移など20を超える指標が色分けグラフで示され、全国平均や同規模施設のベンチマークと比較できるため、自施設の強みと課題を一目で把握できます。実際に、このレポートを活用して食事摂取量の減少が目立った利用者を早期にピックアップした結果、誤嚥性肺炎の発生率を半年で20%減らした特養の事例も報告されています。 ADL(Activities of Daily Living:日常生活動作)維持率に関しても成果が顕著です。フィードバックで転倒リスクが高いと示された利用者群に対し、歩行訓練と下肢筋力強化を週2回実施したところ、3か月後のADL維持率が従来比で3%向上しました。わずか3%と思われるかもしれませんが、要介護度が上がらず介護報酬が減算されないことを考えると、年間で数百万円規模の収益保全につながります。 こうしたデータドリブンなケア改善は職員教育にも波及します。レポートで示された課題とエビデンスを研修教材に組み込み、「なぜこのアセスメント項目が重要か」を根拠付きで説明することで、経験年数の浅いスタッフでも共通の判断基準を持てるようになります。たとえば週1回のミニレクチャーで「摂食嚥下スクリーニング表」を用いた実技演習を行った事業所では、誤記入率が25%→5%に低減し、入力再確認に割いていた時間を月16時間削減できました。 経営面のメリットも見逃せません。科学的介護推進体制加算は施設型で40〜60単位、通所・居宅系でも月40単位が算定できます。定員80名、算定率90%のユニット型特養を例にすると、年間でおよそ400万円の増収です。一方、LIFE入力の追加人件費を時給1,500円・月20時間と見積もっても年間コストは36万円程度に収まります。ROI(投資収益率)で計算すると400万円÷36万円=約11.1倍となり、他のICT投資と比較しても群を抜く費用対効果と言えます。 さらに、稼働率向上への寄与も期待できます。フィードバックで得た改善実績をパンフレットや施設見学で提示すると、「エビデンスに基づくケアを受けられる」という安心感から紹介入所が増加し、実際に稼働率が85%→93%に伸びたデイサービスもあります。ブランド価値の向上が採用市場にも好影響を与え、応募者数が2割増えたという声も届いています。 行政・医療連携の場面では、LIFEデータが説得力のある共通言語になります。地域ケア会議で褥瘡発生率の推移グラフを提示しながら病院の皮膚科医と対策を協議した結果、在宅復帰時の情報共有がスムーズになり、再入院率が14%→10%に低下したケースは典型例です。厚生労働省が掲げる「科学的裏付けに基づく介護」の実践例として評価され、地域包括支援センターから優先的に紹介を受けるなど、競合施設との差別化にも直結します。 このように、データ提出は単なる加算取得の手続きではなく、ケア品質向上・職員育成・経営改善・地域連携を同時に叶えるレバレッジポイントです。レポートをいかに読み解き、現場で行動変容につなげるかが、科学的介護を真の競争優位に変える鍵になります。

加算算定の要件と注意点

算定要件の詳細

科学的介護推進体制加算を毎月確実に算定するには、厚生労働省告示第63号「介護サービスの質の評価等に関する基準」を軸に定められた評価項目を漏れなくLIFEへ提出することが前提です。条文では第4条第2項において「利用者の自立支援および重度化防止に資する情報」として①口腔・栄養状態、②ADL(Activities of Daily Living:日常生活動作)、③認知機能の3区分が明記されています。たとえば口腔・栄養ではBMI、咀嚼力、嚥下スクリーニング結果を、ADLではBarthel Index(バーセル指数)やFIM(機能的自立度評価)の得点を、認知機能ではMini‐Mental State Examinationの点数やBPSD(行動・心理症状)の有無を、基準日に測定した上で入力する必要があります。 2024年度改定で加わった「生活・認知機能尺度(別紙様式3)」は、従来の評価項目を横串にして生活全体をスコア化する新指標です。様式は質問18項目で構成され、1項目ごとに0〜3点の4段階で評点します。入力時のコツは、①主観ではなく直近1週間の事実に基づいて判定、②夜間帯の行動や食事摂取状況などシフト別職員から聞き取りを行い情報を補完、③合計点を前回提出分と比較し±3点以上の変動があればコメント欄に要因を記載、の3点です。チェックポイントとして、総合点だけを入力して小項目を空欄のまま送信すると「欠損データ」と見なされるため、必ず全18項目を埋めてください。 加算要件には「PDCAサイクルを回した証跡を保存すること」が盛り込まれています。実務では①LIFEフィードバック受領後の多職種カンファレンス議事録、②ケアプラン変更履歴(長期目標・短期目標・評価日を明記)、③モニタリングシートにおける達成度記録、を3年間保管するのが一般的です。議事録には参加職種、議題、次回アクション、責任者を明示すると監査対応がスムーズになります。また、電子媒体で保存する場合は改ざん防止のためPDF化しタイムスタンプを付与すると信頼性が高まります。 監査現場で指摘されやすい書類は「評価日とデータ提出日の不一致」「ケアプラン修正日の空白」「フィードバック結果の未活用」の3点です。評価日を月末最終日にまとめて設定すると実態とズレが生じやすく、指導の対象になるため注意してください。 算定不可となる代表的ケースとして、1)提出期限(翌月10日)を超過したデータ、2)口腔・栄養やADLなど必須項目のいずれかが欠損、3)職員配置基準(常勤換算看護職員0.8以上など)を期間中に下回った場合、4)利用者・家族への加算同意文書の保管漏れ、が挙げられます。いずれも過去に一部自治体で返還命令が出た事例があり、経営リスクは無視できません。 リスク回避策としては、①提出フローに「ダブルチェック担当者」を設定しCSVアップロード前に欠損データを抽出、②シフト管理システムと職員配置基準をAPI連携させ不足を自動アラート、③同意書を電子署名付きで一元管理し更新漏れをゼロにする、などICTを活用した仕組み化が有効です。実際に、クラウド介護ソフトとRPAを連携した事業所では、提出漏れが年間12件から0件に削減し、監査指摘もゼロになった実績があります。 最後に、算定要件を満たすことは単に加算単位を得るための手続きではなく、利用者のQOL(生活の質)向上へ直結する取り組みです。評価項目の精度を高め、PDCAサイクルを回し続けることで、褥瘡発生率や誤嚥性肺炎の発症率といったアウトカム指標にも好影響が期待できます。経営者としては、法令順守と質向上を両立させる内部統制の仕組みを整え、加算を継続的な経営エンジンへ昇華させる姿勢が不可欠です。

個人情報と同意の取り扱い

科学的介護推進体制加算を算定するには、利用者データをLIFE(Long-term care Information system For Evidence)へ提出する必要があります。このとき施設が最も気にするのが個人情報保護法との関係ですが、介護保険法第115条の45および介護保険法施行規則第63条の19では「保険者または厚生労働大臣が定める目的のために必要な範囲で個人情報を提供できる」と定められており、LIFEへの提出はその法的根拠に基づいています。そのため、あらためて利用者や家族から個別に個人情報提供の同意を取得する必要はありません。提出先が国のシステムであり、目的も介護サービスの質向上という公益性の高いものだからです。 とはいえ、同意書が不要だからといって説明義務まで免除されるわけではありません。利用者や家族が自分の情報がどこで、どのように活用されるのかを理解していなければ施設への信頼は築けません。そこで実務上は「LIFEデータ提出のご案内」というA4一枚の説明文書を用意するとスムーズです。文書には①提出先が厚生労働省の管理するシステムであること、②氏名や介護度など個人を識別できる情報を含むが匿名化処理を施して分析されること、③提出しない場合でもケアの質には影響しないが加算取得には関係すること、の3点を簡潔に記載します。口頭説明では専門用語を避け、「ビッグデータを使ってより良いケアの方法を見つけるため」といった分かりやすい言葉を添えると安心感が高まります。 利用者が加算算定自体に同意しない場合の取り扱いはどうなるのでしょうか。ここで重要なのは「同意が得られた利用者だけを対象に部分算定が可能」という点です。ケーススタディとして、定員40名の通所介護事業所を想定しましょう。うち35名が同意、5名が不同意の場合でも、35名分について月40単位の加算を請求できます。年間では40単位×10.42円(地域差考慮前の基準単価)×12か月×35名=約17万5,000円の収益が見込めます。不同意者の情報はLIFEに提出せず通常の介護記録のみを保管しますが、不同意理由と説明実施日を介護経過記録に残しておくと監査時も安心です。 個人情報を預かる以上、情報漏えい防止策を強化することが施設運営者の責務です。まず役割分担として「データ入力担当」「アップロード担当」「承認担当」の三者チェック体制を敷くとヒューマンエラーを抑制できます。アクセス権管理では介護ソフトとLIFEポータル双方で閲覧・編集権限を最小限に設定し、退職者アカウントの即時停止をルール化します。さらにCSVファイルをメールでやりとりしない、USBメモリに保存しないといった運用ルールを徹底し、どうしても外部媒体を使う場合はAES256ビット暗号化を義務付けると万が一のリスクを大幅に低減できます。 コンプライアンスを強化する実践例として、毎年4月に「個人情報保護研修」を実施し、LIFE運用マニュアルを最新版へ更新する施設が増えています。研修では実際に起こりうるヒヤリハット事例—たとえば「アップロード後に誤データを発見したが訂正依頼を忘れた」—をロールプレイ形式で共有すると学習効果が高まります。また、情報セキュリティ自己点検シートを年2回実施してチェックリストを残しておくと、行政監査やISO27001の外部審査でも高評価を得やすくなります。 まとめると、LIFEへのデータ提出は法律に裏付けられており同意取得は不要ですが、利用者への丁寧な説明と漏えい防止策は必須です。同意が得られない場合でも部分算定で加算収益を確保できるため、施設は説明力とガバナンスを高めることが経営の鍵になります。

介護ソフトの活用と効率化

LIFE連携機能を備えた介護ソフトは年々増えていますが、導入相談が多い上位3製品として「ワイズマンNEXT」「カイポケ」「ほのぼのNEXT」が挙げられます。ワイズマンNEXTは老舗パッケージらしい豊富な帳票と高度なAPI(Application Programming Interface:ソフト同士が自動連携する仕組み)連携が強みで、初期費用はおおよそ80万円から、月額は1施設あたり3万円前後です。カイポケはクラウド完結型で、端末台数にかかわらず月額2万円程度とシンプルな料金体系が支持されています。ほのぼのNEXTはオンプレミスとクラウドのハイブリッド構成を選べる柔軟性が魅力で、初期費用60万円、月額2.5万円が目安です。 サポート体制を比べると、ワイズマンNEXTは365日電話サポート+訪問支援オプションがあり、高齢の事務職員がいても安心できる点が評価されています。カイポケはチャットとリモート操作での即応性に特化し、平均対応時間5分を公表しています。ほのぼのNEXTは専任担当者制を採用しており、担当の変更が少ないため「うちの事情」を理解した上での提案が受けられると好評です。 API対応状況は経営効率に直結します。ワイズマンNEXTとほのぼのNEXTはCSVアップロードに加え、介護記録アプリや財務システムとの双方向APIを提供しているため、LIFE提出データをワンクリックで生成できます。カイポケは2024年春にREST APIを公開し、外部BIツールとの接続にも対応しました。自社でデータ分析に取り組みたい事業所には追い風です。 業務時間短縮効果をシミュレーションすると、1回のLIFE提出データ作成にかかる入力作業が従来1件20分だった施設(定員40名、3か月に1回の提出)では、カイポケ導入後5分に短縮されました。年間に換算すると40名×4回×(20−5)分=2,400分、つまり40時間の削減です。職員1名の時給1,500円で計算すると年間6万円の人件費圧縮につながり、ソフト利用料の大部分を吸収できます。 入力ミスを防ぐ仕組みとしては「マスタ設定」と「バリデーション」が鍵を握ります。利用者マスタへ要介護度や疾患名を事前に登録しておけば、同項目を毎回入力する手間がなくなります。さらに、ワイズマンNEXTとほのぼのNEXTはLIFE仕様に基づくバリデーションを実装しており、必須項目の未入力や範囲外数値をリアルタイムで警告表示します。カイポケは入力完了前のチェックボタンで一括検証し、エラー箇所を赤字で示すUIが直感的です。 ICT導入コストを抑えるには補助金活用が欠かせません。経済産業省の「サービス等生産性向上IT導入支援事業」はソフト購入費の最大2分の1(上限450万円)を補助し、厚生労働省の「介護サービスICT導入支援事業」は見守りセンサーやタブレットと同時申請すれば最大3分の2を補助します。申請フローは①公募要領の確認→②ITベンダーとの見積取得→③自治体窓口へ交付申請→④交付決定後に契約→⑤実績報告→⑥補助金受領という6ステップで、カイポケとワイズマンは申請書類の雛形を無償提供しています。 自治体独自の助成金も見逃せません。たとえば東京都は「介護保険施設ICT化支援補助金」でソフト利用料を含む経費の4分の3(上限200万円)を補助し、宮城県は「介護DX推進補助金」でAPI連携開発費用を対象経費に含めています。各自治体ごとに公募時期・補助率が大きく異なるため、3社の営業担当に最新情報を照会し、複数年度での資金計画を立てると安心です。 ソフト選定では「初期費用+運用コスト」「サポート」「API拡張性」「補助金適用可否」の4軸を並列評価し、自社のケア記録フローや職員スキルに合った製品を選ぶことが成功の近道です。LIFE提出を単なる加算要件として捉えるのではなく、データドリブン経営への第一歩と位置づけることで、利用者アウトカムの向上と業務効率化を同時に実現できます。

科学的介護推進体制加算の導入による施設運営の変化

施設運営への影響

科学的介護推進体制加算を取得した場合、損益分岐点がどの程度動くのかは経営者にとって最も気になるポイントです。定員40名、平均稼働率85%(実稼働34名)の特定施設をモデルに試算してみましょう。施設型サービスの加算単位は60単位/月、1単位あたり10.21円で計算すると、月額の追加収益はおおよそ20,800円、年間では約25万円になります。数字だけ見ると小さく感じるかもしれませんが、営業利益率3%前後の介護施設にとっては“固定費の一部を恒常的にカバーする保険”のような位置づけになります。例えば損益分岐点が月1,800万円の場合、加算収益によって目標売上を約0.1%下げられる計算となり、稼働率を1ポイント落としても黒字を維持できる余力が生まれます。 加算は収益面だけでなく、人材マネジメントにも波及効果をもたらします。LIFE(科学的介護情報システム)に基づくPDCAを回す過程で、職員は数値を用いたアセスメントや目標設定に触れる機会が増えます。その結果、「経験と勘」頼みだったケアが「根拠と手順」に置き換わり、技能レベルを共通言語で評価できるようになります。ある中規模法人では、科学的介護関連の社内研修を年間12時間実施したところ、介護福祉士の“自己効力感”スコアが20%向上し、離職率が前年の18%から12%へ低下したという報告があります。職員が成長実感を得られる環境は、採用コスト削減にも直結します。 利用者アウトカムの改善は、マーケティング面でも無視できない武器になります。LIFEのフィードバックを活用して褥瘡(じょくそう)発生率を1年間で30%低減させた事業所では、この成果をグラフ化してWebサイトやパンフレットに掲載しました。結果として地域包括支援センターからの紹介件数が前年比で15%増え、稼働率は85%から92%へと上昇しています。介護サービスは“体験価値”が口コミに直結しやすいため、科学的な数値を示すことで利用者・家族の信頼を高め、紹介ルートを強化できる点は大きなメリットです。 このように、科学的介護推進体制加算は「月数万円の加算収益+可視化されたサービス品質」という二重の効果をもたらします。損益分岐点をわずかに下げつつ、職員の専門性向上や利用者獲得力アップによって長期的な売上拡大を後押しする――それが施設運営へ与える真のインパクトと言えます。

PDCAサイクルの活用

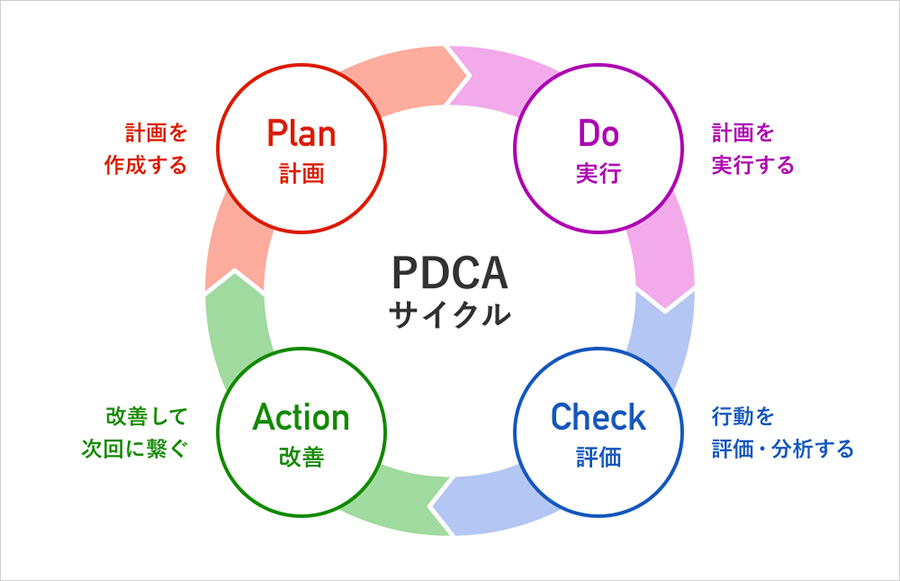

PDCAサイクルはPlan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Act(改善)の4段階で構成されますが、科学的介護推進体制加算ではLIFE(科学的介護情報システム)から得られるフィードバックがPlanの起点になります。例えば、フィードバックでADL(Activities of Daily Living:日常生活動作)利得が平均+3点、1日当たりの食事摂取量が1,800kcalにとどまっているとの指摘があったとします。このデータを基にケアプランを再設計し、食事形態の見直しやリハビリ時間の延長を盛り込みます(Plan)。次に職員間で新プランを共有し、現場で実践(Do)。実施後はLIFEに再度データを投入し、ADL利得+4点、摂取量2,000kcalへの改善を確認(Check)。最後に改善策を標準手順書に反映し、次のサイクルへ展開(Act)することで、データドリブンな介護が定着します。 このプロセスを3か月ごとに回すことで、加算要件で求められるPDCAの実効性を担保できます。モニタリング会議のフォーマット例を紹介します。①目的確認(5分)②前回KPI結果の共有(ADL利得、食事摂取量、嚥下スクリーニングスコアなど10分)③改善施策の効果検証(15分)④未達要因の深掘り(フィッシュボーン図を用いたブレインストーミング20分)⑤次回アクションと担当者決定(10分)の計60分構成が標準的です。ファシリテーターは「数値で語る」を徹底し、議論が抽象論に流れないようホワイトボードにKPIを可視化すると、職員の集中力が維持できます。 KPI設定は具体的かつ測定可能にします。例として「ADL維持率90%以上」「1日平均摂食量2,000kcal」「誤嚥性肺炎発生率2%未満」を掲げ、LIFEから抽出できる項目と現場の実測値をリンクさせます。加算対象となる40名定員の通所リハビリ施設で、平均稼働率85%(34名)を想定すると、KPI達成度が高いほどLIFEフィードバックが好転し、次期加算更新の審査でも優位に働きます。 改善例と失敗例を比較してみましょう。改善例では、フィッシュボーン図を使って「摂食姿勢の不安定さ」が食事摂取量停滞の主因と判明し、理学療法士のポジショニング指導を追加した結果、摂取量が1,700→2,100kcalへ増加しました。一方失敗例では、5Why分析をせず「嚥下力低下だから栄養補助飲料を追加」と短絡的に判断し、カロリーは上がったものの誤嚥リスクが高まりADLが悪化したケースがあります。根本原因分析を省略すると、表面上の数値だけ改善して実際のQOL(Quality of Life)が低下する点が教訓になります。 継続的なPDCA運用は加算の継続取得と職員モチベーションの両方を底上げします。40単位×34名=1,360単位/月は約13万6,000円(1単位=10円換算)の追加収益に相当し、年間では163万2,000円に達します。さらにPDCAによるケア品質向上が口コミ評価を押し上げ、稼働率が85%→90%へ上昇すると、基礎報酬だけで年換算約250万円の増収効果が見込めます。職員アンケートでは「目標達成度が見えることで達成感がある」と回答した割合が72%と高く、モチベーション維持にも寄与しています。数字で成果を実感できる仕組みこそが、科学的介護を収益とやりがいの両面で支えるカギになります。 PDCAサイクルをただの義務ではなく「経営と現場を同時に強くする装置」と位置づけることで、科学的介護推進体制加算は単なる加算ではなく組織文化のアップデートを促すレバーになります。職員が主体的にデータを扱い、利用者の変化をリアルタイムに感じ取れる環境を整備することが、持続的な成長と高品質ケアの両立へつながります。

事業所が直面する課題と解決策

科学的介護推進体制加算をきっかけにデータドリブンな運営へ舵を切る事業所が増える一方で、現場では「日常業務がさらに複雑になった」という声が後を絶ちません。中でもデータ入力負荷・人材不足・ICTリテラシー格差は三大課題と言われ、どの施設も同じ壁にぶつかっています。 まずデータ入力負荷です。LIFE(科学的介護情報システム)へ提出するCSVファイルを作成するには、利用者評価→介護ソフト入力→チェック→アップロードという工程が1人の職員に集中しがちです。1利用者あたり平均20分かかる入力を、定員40名のデイサービスでこなすと延べ13時間以上。月末締め対応と重なるため残業が常態化し、「入力に追われてケアの時間が削られる」という本末転倒が発生します。 二つ目は人材不足です。全国的に介護職員の有効求人倍率は3倍前後で推移しており、採用難は深刻です。エビデンス重視の業務へ移行するほど、評価票の記入やデータ分析など従来より高度なタスクが増えますが、その担い手が確保できないという矛盾が生じています。 三つ目がICTリテラシー格差です。60代のベテラン介護福祉士と20代の新卒職員では、Excel操作やクラウドソフトの扱いに大きな差があり、入力ミスや確認漏れの温床になっています。新人がシステムを使いこなせても、管理職がメール添付のCSVを開けず提出期限を逃す、といった事例も散見されます。 これら三大課題を可視化するために、業務フローマッピングが有効です。利用者アセスメント→記録入力→データ抽出→管理者確認→LIFE提出→フィードバック確認→ケアプラン修正までを横軸に、担当者・所要時間・使用ツールを縦軸に整理すると、入力工程で手戻りが発生しやすいことや、管理者確認がボトルネックになる瞬間が一目で分かります。 解決策の一つ目はタスクシフティングです。介護補助者を入力専任に配置し、介護職員の手を離す方法が効果的です。時給1,100円のパートを1日4時間×週5日配置した場合、月約9万円の人件費が発生しますが、加算40単位×利用者35名×月4週=約5.6万円(地域単価による増減あり)を科学的介護推進体制加算だけで確保でき、LIFE提出に連動したその他加算を合わせると十分に回収可能です。 二つ目はRPA(Robotic Process Automation)導入です。CSV生成やファイル名変更、LIFEポータルへの自動ログインとアップロードまでをロボットに任せると、担当者の作業は1回クリックするだけで済みます。クラウドRPAの場合、初期費用0円・月額2万円程度のプランがあり、入力時間が月13時間→1時間に短縮できれば、時給1,500円換算で1.8万円分の工数削減となりほぼペイできます。 三つ目は外部コンサル活用です。データ提出フローの標準化、職員研修、フィードバック活用まで一括支援するパッケージは月額5万円前後が相場です。高価に見えますが、算定漏れリスクが減り、同時にLIFEを活用した転倒予防加算や栄養スクリーニング加算など複数加算を取りこぼしなく取得できる体制が構築できるため、年間100万円以上の増収が見込めるケースも珍しくありません。 物価高騰や賃上げ圧力が続くなかで収益を守るには、科学的介護推進体制加算を核に複数加算を組み合わせる戦略が重要です。例えば通所リハビリなら、短期集中リハ加算・リハビリマネジメント加算とセットで算定すると、1人あたり月150単位以上を上乗せできます。さらに自費のオプションサービス(パワーリハ機器利用やアロマセラピー)を1回500円で提供し、利用率50%を達成すれば、月間売上は5万円増となり材料費を差し引いても高い利益率が期待できます。 成功事例としては、都内の特養A施設が挙げられます。タスクシフティング導入により、介護補助者が日次入力を担当し、看護師が最終チェックを行う二段階体制を構築。RPAも併用し、提出遅延0件を実現しました。その結果、科学的介護推進体制加算に加え、褥瘡マネジメント加算も安定取得し、年間420万円の増収につながりました。 一方、地方の小規模デイBでは、ICT担当者が退職してデータ提出が滞り、3か月連続で期限内提出ができず加算返還を余儀なくされました。さらに入力を介護職員に丸投げしたことで残業が増え、離職率が前年15%→25%に悪化。人件費率も上昇し、経営が赤字に転落しています。 この2例を比較すると、鍵となるのは「データ業務を誰が、どの手段で行うか」という意思決定です。成功施設は入力担当を明確にし、手作業と自動化の境界を設計しました。失敗施設は属人的な体制に頼り、業務のブラックボックス化を放置した点が致命的でした。 まとめると、事業所が直面する三大課題は可視化と役割分担で解決の糸口が見つかります。タスクシフティング・RPA・外部コンサルという三本柱を、施設規模と財務状況に合わせて組み合わせることで、入力負荷を抑えながら収益を最大化できます。科学的介護はデータが命綱ですが、そのデータを扱うオペレーションを整備しなければ加算のメリットを享受できません。今こそ自施設の業務フローを見直し、データと人材の最適配置を図るタイミングです。

まとめ:科学的介護推進体制加算で未来を切り拓く

科学的介護の重要性

国内の65歳以上人口は2023年時点で3623万人、総人口に占める割合は29%に達し、2040年には35%を超えると推計されています。特に85歳以上の後期高齢者が急増しており、要介護認定者数は10年で約1.4倍、要介護3以上は約1.6倍に伸びています。この構造変化は、従来の経験則だけに依存したケアでは追いつかないことを示しています。科学的介護は、ビッグデータとエビデンスに基づき「限られた資源で最大のQOL向上を実現する」ための必然的なアプローチと言えます。 医療分野ではEBM(Evidence-Based Medicine)により、例えば虚血性心疾患の再入院率がガイドライン策定後10年間で18%低下したという成果があります。同じロジックを介護領域に応用したのがEBP(Evidence-Based Practice)です。ただし医療ほどエビデンスが整備されていないため、LIFEから得られるリアルワールドデータが鍵になります。介護では個々の生活歴や環境要因がアウトカムに強く影響するため、施設ごとにデータを検証し、ケアプロセスを柔軟に更新する姿勢が求められます。 国は地域包括ケアシステムを軸に「自立支援・重度化防止」を掲げています。科学的介護はこの政策と完全に合致し、LIFEを通じたアウトカム評価が自治体の介護予防事業や医療介護連携推進事業にも活用されています。施設はエビデンスを根拠にサービスを説明できるため、行政との協働や補助金申請時の説得力が高まり、地域のハブとしての役割を強化できます。 科学的介護を導入すると、利用者・家族の信頼獲得につながる具体的メリットが生まれます。例えば褥瘡(じょくそう)発生率をLIFE指標でモニタリングし、発生率を半年で2%→0.8%に減少させた事例では、家族満足度調査で「安心して任せられる」と回答した割合が15ポイント上昇しました。また、改善データを共有することで地域ケア会議での発言権が高まり、医療機関からの紹介件数が20%増えた施設もあります。数値改善→情報公開→信頼醸成→新規利用者獲得という好循環が生まれる点こそ、科学的介護の最大の魅力です。

効率的な施設運営への道筋

科学的介護推進体制加算による増収を最大限に活かすには、経営KPIを具体的な数値で設計し、その達成プロセスを可視化することが欠かせません。代表的な指標としては、人件費率70%以下、稼働率90%以上、加算取得率95%以上、職員離職率15%未満が挙げられます。4つのKPIは互いに連動しており、たとえば稼働率が90%を超えると人件費率は自然に下がり、離職率が下がれば加算取得率も安定するといった相乗効果が期待できます。 KPIを実際にクリアするための第一歩は、月次のダッシュボードを作成し、売上・稼働率・人件費・離職率を時系列で見える化することです。介護ソフトと会計ソフトをAPI(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)で連携すると、日次レベルで自動集計でき担当者のレポート作成時間を月10時間以上削減できます。空いた時間をケアの改善やマーケティングに振り向けることで、稼働率引き上げに再投資する好循環が生まれます。 次に取り組みたいのがICT・IoTを活用した業務効率化です。代表例は見守りセンサー連携とインカム(通話機能付きウェアラブル端末)の導入です。見守りセンサーは1床あたり約5万円、4人室に導入すると20万円弱の初期費用で済みます。夜勤帯の巡視が1回あたり5分短縮できる想定で、30床規模の施設では月間80時間の業務削減効果が見込め、人件費換算で月16万円、約15カ月で投資回収が可能です。インカムは1台3万円ほどですが、転倒リスクの高い利用者に駆け付けるリードタイムを平均1分短縮でき、事故対応コストや労災リスクの低減にもつながります。 科学的介護を支える人事施策としては、スキルマップとキャリアパス制度を組み合わせる方法が効果的です。スキルマップは、例えば「認知症ケア」「嚥下リハ」「LIFE入力」など20項目の習熟度を★1〜★5で管理し、職員自身が現在地と次の目標を把握できるようにします。そのうえで、★3をクリアしたらユニットリーダー研修、★4で副主任、★5で主任といったキャリアパスを設定すると、成長意欲と定着率の向上が期待できます。導入前後を比較すると、半年で離職率が18%から12%へ低下した事業所もあり、科学的介護データを根拠にした評価制度が信頼を高める好例です。 ブランド戦略としての科学的介護も忘れてはいけません。ウェブサイト上で「褥瘡発生率ゼロを12カ月連続達成」「LIFEフィードバックを介護計画に反映し歩行能力維持率95%」といった具体的数値を公開すると、利用者や家族の安心感が高まり相談件数が増えます。さらに、ISO9001やJ-SOXなど第三者認証を取得している施設では、相談から契約までのリードタイムが平均25%短縮したとの実績もあります。データを用いた透明性の高い情報発信は、競合施設との差別化だけでなく、求人応募数の向上にも寄与します。 これらの施策を総合的に実行すると、加算収益と業務効率化を同時に達成できます。たとえば人件費率を74%から68%へ、稼働率を87%から93%へ改善できれば、年間の営業利益は7%ポイント程度増加する計算です。科学的介護の取り組みを「収益」「効率」「人材」「ブランド」の4本柱でマネジメントすることこそが、効率的な施設運営への最短ルートと言えるでしょう。

今後の展望と取り組むべき課題

2030年代の介護提供体制を左右するキーワードは「科学的エビデンス」と「地域共生」です。厚生労働省は自立支援・重度化防止を掲げるロードマップを公表しています。具体的には、2030年を分析・活用フェーズ、2040年を成果報酬型フェーズと位置づけ、段階的に加算要件を強化する方針です。科学的介護推進体制加算はこのロードマップの中核に据えられており、データ提出・フィードバック活用を行う事業所にインセンティブを与えることで、エビデンスベースの介護を社会全体に根付かせる狙いがあります。 技術面ではAI(人工知能)とビッグデータ解析の進歩が介護現場の景色を一変させつつあります。転倒・誤嚥・褥瘡などのリスクを機械学習モデルがリアルタイムで予測し、高リスク利用者に対して個別化ケアを提案する仕組みが既に実証段階に入っています。LIFEから収集された全国数百万件のケアデータと、見守りセンサーやウェアラブル端末から得られるバイタル情報を組み合わせることで、従来は経験則に頼っていたケアプランが数値根拠に基づく設計へ進化します。例えば、ある特養ではAI活用後に褥瘡発生率が12%から4%に低減し、その結果加算収益に加えて医療連携費用も抑制できたという報告があります。 一方、介護人材不足は年々深刻度を増しています。2040年には約69万人の介護職員が不足すると言われ、そのギャップを埋めるには多面的アプローチが欠かせません。国際人材の受け入れ拡大とともに、介護ロボット・RPA(業務自動化)・遠隔モニタリングなどテクノロジーの活用が必須となります。科学的介護推進体制加算は、データ利活用を前提とするため、テクノロジー導入効果を数値で示しやすいという利点があります。例えば、夜間見守りロボットを導入し転倒アラートをLIFEデータと紐付けた事業所では、夜勤職員を1名削減しつつ、転倒件数を月5件から1件に抑制できました。このように、人手不足対策と加算要件の達成が相乗効果を生むケースが増えています。 経営者が今から取り組むべき優先課題は四つに集約できます。第一にDX(デジタルトランスフォーメーション)基盤の整備です。クラウド介護ソフトやAPI連携可能なBIツールを導入し、データ収集から分析までを一気通貫で行える体制を構築すると、加算算定に必要な入力・提出工数が最大60%削減できます。第二にガバナンス強化として、個人情報保護やデータ品質を担保する統制プロセスを整備することが重要です。第三に地域共生モデルの構築です。LIFEデータを活用したエビデンスを地域ケア会議で共有し、医療・行政との連携強化により利用者紹介ルートを広げることで、稼働率向上と地域ブランディングを同時に達成できます。最後に、職員エンゲージメントを高める教育投資が欠かせません。データリテラシー研修やAI活用研修を従業員に提供することで、エビデンスを読み解き活用する文化を醸成し、離職率低下につなげることができます。 今こそ、科学的介護推進体制加算を起点にDXと人材戦略を統合した中長期ビジョンを描く好機です。2040年を見据えた持続可能な施設運営を実現するために、データ、テクノロジー、コミュニティという三つの軸を押さえたアクションプランを立案し、一歩先を行く介護経営に踏み出しましょう。