人員配置基準とは?介護事業における基礎知識

人員配置基準の概要と重要性

介護保険法に基づく人員配置基準の定義

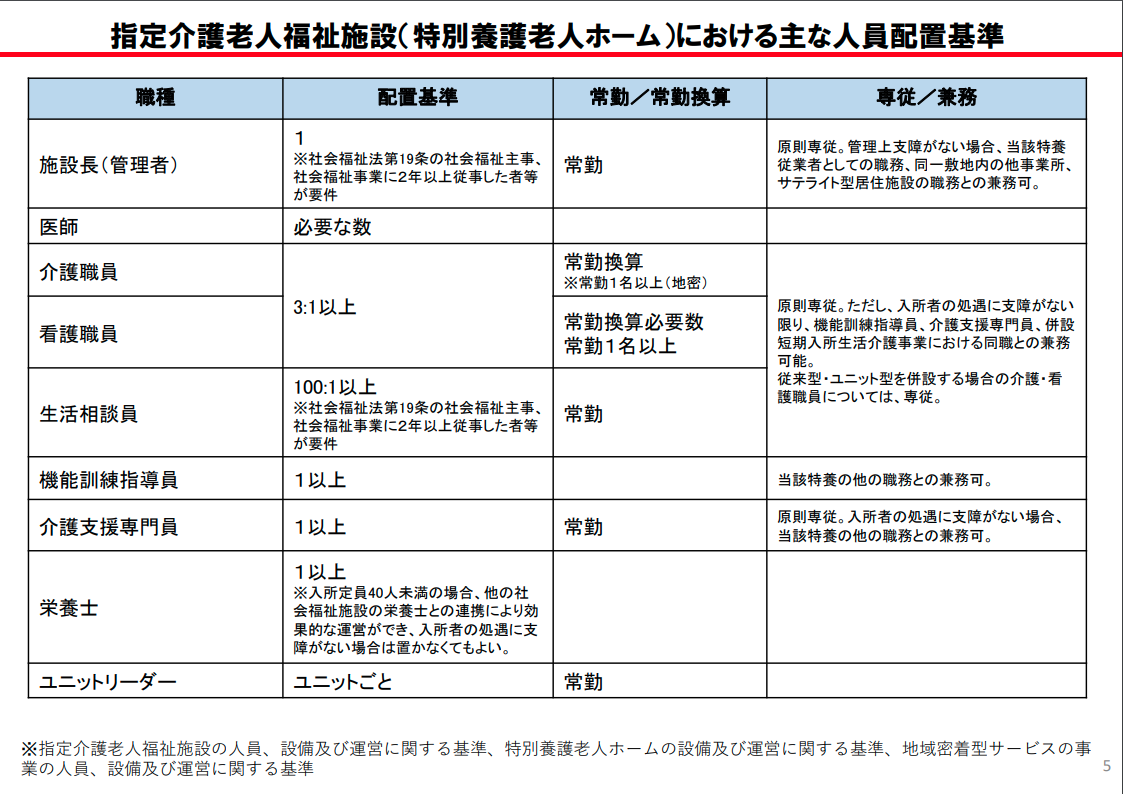

介護保険法(平成9年法律第123号)第69条第2項では、指定介護サービス事業者は、厚生労働省令で定められた基準を満たすことが求められています。具体的な数値は「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生労働省令第40号)などで細かく定められており、たとえば特別養護老人ホームであれば、介護職員は利用者3人につき1人以上(いわゆる3対1基準)、看護職員は利用者30人につき1人以上、生活相談員は施設ごとに1人以上を常勤換算方式で配置しなければなりません。これらの数値は法律で定められた最低ラインであり、違反した場合は報酬の減算や行政処分といったリスクを負うことになります。

この制度が生まれた背景にあるのが、1990年代の高齢者人口の急増と、それに伴う長期入院問題です。1997年に介護保険法が成立すると、2000年4月の制度開始と同時に「最低でもこれだけのスタッフを置く」という基準が法律で定められました。その後、2006年の改正で「3対1基準」がはっきりと打ち出され、2015年以降はICTの活用や介護ロボットの普及を踏まえた柔軟な運用も検討されるなど、時代に合わせて基準そのものも見直されています。その目的は一貫して、利用者の安全と生活の質(QOL)を守り、過剰なコスト競争による人員削減を防ぐことにあります。

施設運営者は、基準を満たしていることを自治体へ定期的に届け出る必要があり、変更があれば10日以内に「体制等に関する届出書」を提出しなければなりません。また、毎月、介護給付費を請求する際にも、職員の配置状況を電子請求データに反映させる義務があります。もし実地指導などで介護職員の不足が発覚すれば、基本報酬が最大で30%も減らされるほか、悪質な場合は業務停止命令や指定の取消しといった重い処分につながることもあります。たとえば、夜勤帯に必要な人数を2日続けて下回ったことで、翌月の報酬を全額返還するよう命じられたケースも出ています。

現場の例として「100名定員・ユニット型」の特養を見てみると、常勤換算で介護職員34人、看護職員4人、生活相談員1人が最低でも必要です。夜勤を含めた全てのシフトを滞りなく回すには、常勤職員だけでなく、非常勤や派遣スタッフも含めて総勢50人規模の人員計画を立てなくてはなりません。採用計画を立てる上では、日勤はもちろん、夜勤・早番・遅番のバランスを考えながら常勤換算の数値を維持することが欠かせず、人事担当者は急な欠勤や休暇に備えた予備の人員(リスクバッファ)まで計算に入れておく必要があります。このように具体的な数字が法令で決まっているため、施設運営者は人件費の予算からシフト作成、教育研修計画に至るまで、すべてを「基準のクリア」を土台として設計していくことになるのです。

配置基準が介護サービスの質に与える影響

手厚い職員配置が、利用者の状態改善(アウトカム)に直結することは、複数の自治体調査が裏付けています。たとえば東京都福祉保健局が2022年度に公表した3,200施設の分析によると、介護職員の配置が「利用者3人に対し1人以上」を半年間維持できた施設では、ADL(日常生活動作)の維持率が82%だったのに対し、慢性的に「3.5人に1人」を下回っていた施設では67%まで低下していました。また、褥瘡(じょくそう、いわゆる床ずれ)の発生率も、前者が1.2%、後者が3.8%と3倍以上の差が生まれています。人員配置の充実度が、いかに介護サービスの質を左右するかが、数字として明確に示された結果です。

では、なぜ人員不足がこれほど利用者の安全や生活の質(QOL)を脅かすのでしょうか。現場のヒヤリハット報告を読み解くと、その理由が見えてきます。たとえば、夜勤帯に1フロア40名の利用者を2名で担当したケースでは、巡視の間隔が長くなったことで転倒の発見が遅れ、大腿骨骨折という深刻な事態に至った事例も複数報告されています。食事の介助でも、1人が対応する人数が増えれば、きちんと飲み込めたかどうかの確認が不十分になり、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。つまり、「必要なタイミングで、必要な観察やケアができない」という状況が、そのまま安全事故や健康状態の悪化につながってしまうのです。

適切な人員配置は、働く職員にとっても大きなメリットがあります。福岡県内にある12の特別養護老人ホームを対象とした2021年の追跡調査によると、介護職員の配置を3対1から2.5対1相当へ手厚くしたグループでは、離職率が18%から11%へと約4割も減少したことがわかりました。さらに、バーンアウト(燃え尽き症候群)の度合いを示す数値も平均で5ポイント下がり、精神的な負担が軽くなったことも確認されています。人員にゆとりが生まれると、一つひとつのケアの質が高まり、職員自身も仕事への達成感ややりがいを感じやすくなるからです。

配置基準を守るだけでなく、積極的に人員を上乗せすることで、良い循環を生み出している成功例もあります。神奈川県にあるユニット型の特養Aホームでは、ICT見守りシステムと併用し、介護職員を常時2.7対1まで増員しました。その結果、褥瘡ゼロを12か月連続で達成したほか、ご家族へのアンケートでの満足度は前年の78%から93%へと大きく上昇。施設の稼働率も95%から満床状態へと改善し、増員に伴う年間2,800万円の人件費に対し、追加の介護報酬と稼働率アップによる増収は3,400万円にのぼり、初年度から黒字化を達成しました。ケアの質を高めることが、利用者や家族の信頼獲得、そして経営的なリターンにつながる。まさに、人員基準を守ることは単なるコストではなく、未来への投資であることを示す好例と言えるでしょう。

行政処分のリスクと基準遵守の必要性

都道府県の介護保険指導監査室は、毎年、立入検査の計画を立て、書面調査から事前通知、現地での監査、そして是正勧告という流れで施設をチェックしています。この過程で人員配置の基準を満たしていないことがわかると、軽微な場合は口頭や文書での指導で済みますが、改善が遅れれば、①介護報酬の減算・返還命令、②最長で6か月の業務停止命令、③指定の取消し(いわゆる廃止命令)といった行政処分へと段階的に厳しくなります。特に報酬の返還は過去にさかのぼって請求されるため、たった一度の指摘が、数千万円規模の資金流出につながる恐れがあるのです。

実際に、2023年に兵庫県内の特別養護老人ホームで、常勤換算値が3対1を下回る状態が6か月続いた事例がありました。この施設には、過去2年間分の加算返還などを含め、合計8,700万円の支払い命令が下されました。同時に3か月間の新規入所停止も命じられたため、稼働率は90%から72%へ急落。収入減と返還金の支払いを合わせた損失は、年間売上のおよそ14%に達しました。さらに、この件が地域紙やテレビで報じられた影響で、採用への応募者数も前の年の同じ時期に比べて4割も減ってしまったのです。数字が示すように、一度の処分が経営体力と施設のブランドイメージの双方に、いかに深刻なダメージを与えるかがわかります。

こうした事態を未然に防ぐためには、①毎月、内部監査でシフト表とタイムカードを照らし合わせる、②配置状況がリアルタイムでわかる掲示板をナースステーションなどに設置し、二重三重のチェックを徹底する、③急な欠勤や利用者の増減をAIが予測し、人員不足を前もって知らせてくれる介護ソフトを導入する、といったように、いくつもの対策を組み合わせたリスク管理が欠かせません。さらに、監査の際に根拠となる資料をすぐに提示できるよう、勤務データや給与台帳、サービス提供の記録などをクラウドで一元管理しておけば、人為的なミスや書類の紛失といったリスクを劇的に減らせます。

基準を守り続けることの意義は、「罰則を避ける」という点だけにとどまりません。法令遵守の意識が高い施設は、金融機関から融資を受ける際の審査や、自治体から補助金を得る際の選定で高く評価され、資金調達を有利に進められます。また、地域の相談窓口である地域包括支援センターや医療機関からの紹介も増える傾向があり、施設の稼働率安定と収益アップにつながります。働く職員の側から見ても、ルールがきちんと守られている職場は安心感が高く、離職率が下がるため、採用にかかる広告費の削減と人材の質の向上という良い循環が生まれます。結局のところ、基準を守ることは、施設の長期的なブランド価値を高め、地域との連携を強くするための、最も効果的な投資と言えるのです。

施設形態ごとの人員配置基準の違い

特別養護老人ホームの配置基準

特別養護老人ホームで最低限求められる職員の配置は、介護職員が「入所者3人に対して1人以上」、看護職員が「入所者100人につき1人以上」、生活相談員が「入所定員100人につき1人以上」、そして機能訓練指導員は「原則1人以上を常勤で配置」と示されています。特に夜勤帯については、介護職員を基準として「入所者30人につき1人以上」を配置し、それに加えて100人未満の施設であっても必ず2名体制を保つよう通知で求められているため、夜勤専門の職員や長時間の夜勤シフトを組み合わせて対応するのが一般的です。

同じ特養といっても、ユニット型と従来型とでは必要な人員数が変わってきます。ユニット型は少人数グループでのケアを前提としているため、介護職員の配置をおおむね2.5対1相当まで手厚くすることで、報酬が上乗せされる「ユニット加算」を取得できます。一方、従来型は3対1の基準さえ下回らなければ報酬が減ることはありませんが、夜間の配置に関してはユニット型と同じく30対1のルールが適用されます。職種別に見ると、ユニット型では生活相談員や機能訓練指導員をユニットごとに割り当てることで、「個別機能訓練加算(Ⅰ)」という別の加算が取りやすくなり、結果として人件費の増加分を補える仕組みになっています。

要介護度の重い利用者の割合が高い特養では、法律で定められた基準だけでは、とてもケアが追いつかなくなる場面も少なくありません。群馬県内のある特養では、要介護5の入所者の比率が60%を超えた時点で、介護職員を1割増員し、夜勤帯も3名体制へと強化しました。その結果、褥瘡の発生率が前の年の1.8%から0.4%にまで下がり、介護職員の有給休暇の取得率も12ポイント上がるという効果がありました。こうした事例からも、配置基準は「最低ライン」として守るだけでなく、「質の高いケアを保証するためのスタートライン」と捉えるべきだということがわかります。

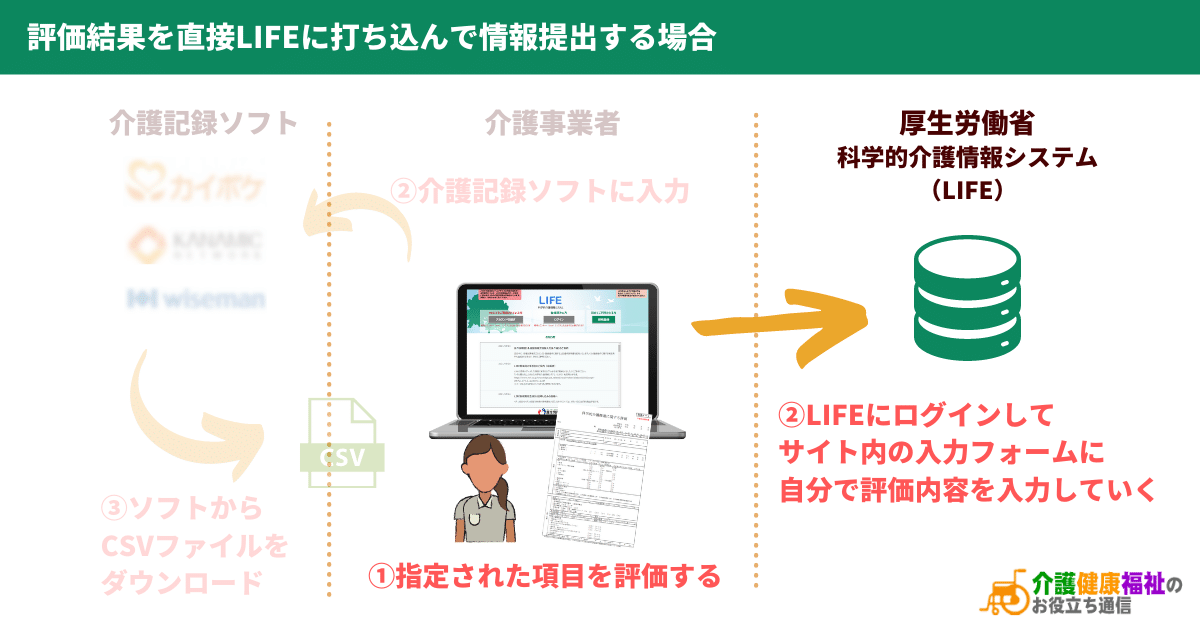

第三者評価や、国が進めるLIFE(科学的介護情報システム)へデータを送る際にも、職員の配置状況は運営の質を測る重要な指標として扱われます。LIFEのシステムでは、職種ごとのシフト状況と、ADLの維持率といったケアの成果(アウトカム)とを結びつけて分析するため、配置が基準を下回っていれば、すぐに危険信号として表示されます。また、第三者評価においても「職員体制や専門性」という項目の配点が高く、各種加算の取得状況や夜勤体制がきちんと機能しているかがチェックされるため、基準を守っていることに加え、ケアの質を高めている証拠を用意しておくと、高い評価につながりやすくなります。

介護老人保健施設の配置基準

介護老人保健施設(老健)の人員配置は、厚生労働省令(介護保険法施行規則 第103条〜第105条)ではっきりと定められています。医師は施設の定員に関わらず常勤で1名以上が必須とされ、看護職員と介護職員は、合計で入所者3人に対して1人(3対1)の常勤換算での配置が求められます。また、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士といったリハビリの専門職は、100床あたり最低1.5人という基準が設けられています。急患を扱う病院では看護職員が7対1や10対1で配置され、医師も24時間常駐するのが標準ですが、老健はあくまで「在宅での生活に戻るための支援」が目的なので、医療よりも介護やリハビリに重点を置いた人員比率になっているのが大きな違いです。

「在宅復帰支援加算(Ⅰ・Ⅱ)」という報酬の上乗せを狙うのであれば、上記の基準に加えて、「在宅復帰・在宅療養支援指導医」を常勤医師とは別に0.2人以上(週8時間換算)配置し、理学療法士などを100床あたり2.0人以上に増やさなければなりません。たとえば100床規模の老健でこの加算を取得すると、年間で約1,200万円の報酬増が見込めますが、そのための追加の人件費は医師0.2人分で約400万円、リハビリ専門職0.5人分で約250万円と試算され、差し引きで約550万円のプラスになります。この数字は採用計画や人件費の予算に大きく影響するため、経営を考える上で欠かせない判断材料です。

「短期集中リハ加算」や「口腔機能維持・向上加算」といった、さらに専門的な加算を目指す場合は、理学療法士や作業療法士だけでなく、言語聴覚士や歯科衛生士を常勤換算で1.0人以上配置することが要件となります。これは、リハビリ専門職が入所者30人に1人、歯科衛生士が100床あたり0.5人ほど追加されるイメージです。こうした専門職を配置することで、より多くのリハビリを提供でき、飲み込みの機能やADL(日常生活動作)の改善率が向上する上、加算によって1人あたり月6,000円前後の収益を上乗せできます。専門職の採用は簡単ではありませんが、ケアの成果と収益の両方を底上げできる、戦略的な人員配置と言えるでしょう。

老健の勤務シフトの一例を挙げると、介護・看護の混合チームで1日を3交代制(早番7:00〜16:00/日勤9:00〜18:00/遅番11:00〜20:00)とし、夜勤は看護師1名と介護職員2名の体制で、夕方17:00から翌朝9:00までを分担して受け持つパターンが一般的です。医師は日中のみ常勤とし、夜間や休日は電話で対応できるオンコール体制を取り、容体が急変した際は協力先の病院へ搬送できるよう、あらかじめ医療連携の協定を結んでおきます。ナースコールの履歴を分析したり、見守りシステムからの通知を活用したりして、夜間の見回りを効率化することで、決められた人員配置を守りながら、安全性を確保することも可能です。

有料老人ホームや訪問介護事業所の基準の特徴

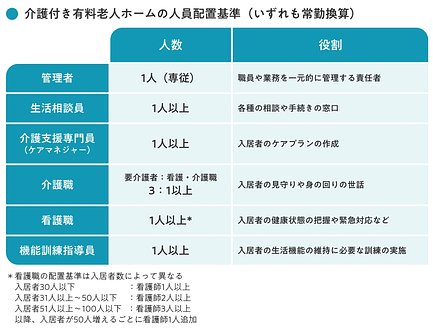

有料老人ホームのうち、介護保険が適用される「特定施設入居者生活介護」では、入居者3人に対し介護職員1人という基本的な配置(3対1)が義務づけられています。さらに看護職員は、入居者おおむね100人に対して常勤換算で2.5人以上という目安が示されており、夜間も最低1人の介護職員を配置しなければなりません。これに対して訪問介護事業所は、「利用者40人につきサービス提供責任者(サ責)を1人以上」「常勤換算で2.5人以上の訪問介護員」といった人数要件が中心です。24時間施設に滞在するわけではないため、この点が大きく異なります。言い換えれば、特定施設はシフトを組んで施設内の生活全体を支える体制が求められ、訪問介護は利用者の自宅での暮らしを、必要な時に必要なだけ支えるための機動力こそが重視されるのです。

次に、報酬が上乗せされる基準を満たすための追加配置を考えてみましょう。特定施設で「看取り介護加算Ⅰ」を算定する場合、人生の最終段階にある方へのケアを24時間体制で行うため、常勤換算で看護師を0.2人分(週8時間)ほど上乗せして配置するのが一般的です。また、「個別機能訓練加算Ⅱ」を取りにいくのであれば、理学療法士や作業療法士を入居者100人あたり1人配置すると仮定すると、80人規模のホームでは週に32時間以上のリハビリ専門職の勤務が必要になります。一方で、訪問介護で「生活機能向上連携加算」を算定するケースでは、リハビリ専門職が月に1回、利用者の自宅へ同行すればよいため、年間の延べ時間は100時間弱ほどで、常勤換算では0.05人程度の追加で済むことがほとんどです。加算による収益と、増員にかかる人件費を天秤にかけると、施設系のサービスでは、いかに「収益のインパクト>増員コスト」となるよう人員設計を最適化するかが重要になります。

訪問介護の登録ヘルパーは、1人あたり週に10時間も働かない短時間勤務の方も珍しくありません。常勤換算は「全体の労働時間÷40時間」で計算するため、たとえば登録ヘルパー20人がそれぞれ週5時間ずつ働けば、合計100時間となり、100時間÷40時間=2.5人分として数えられます。しかし、実際のサービス提供は午前中に集中しがちで、午後や夕方は人手が薄くなりやすい、という点が落とし穴です。監査では「時間帯ごとに必要な人員がいるか」という点もチェックされるため、たとえ常勤換算の数字が2.5人でも、働く時間帯が偏っていると「人員不足」と判断されるリスクがあります。時間帯のバランスを考えたシフト調整や、時給を上げて夕方勤務のスタッフを確保するといった対策が重要です。

最後に、都道府県が独自に定める「上乗せ条例」による地域差にも触れておきます。たとえば神奈川県では、特定施設の夜勤帯に「介護福祉士を1名以上」配置するよう求めており、東京都では、訪問介護員の半数以上を「介護職員初任者研修」の修了者以上とする指針が示されています。こうした地域ごとのルールは、採用の難しさと人件費に直接影響するため、どのエリアで事業を展開するかを考える上で無視できません。都市部のように深刻な人材の奪い合いがある場所なら、訪問介護事業所を立ち上げ、登録ヘルパーを柔軟に確保する方が理にかなっているケースもあります。逆に、地方で土地の取得コストが低い場合は、特定施設を建てて付加価値の高いサービスを提供し、長く入居してもらう方が収益を安定させやすいかもしれません。条例・市場・人材の供給という三つの要素を掛け合わせ、自社にとって最適な事業のかたちを選択する視点が不可欠です。

人員配置基準の計算方法と常勤換算の役割

常勤換算方式の仕組み

常勤換算とは、一定期間における延べ労働時間を週40時間で割ることで、実質的に何人分のフルタイム職員が配置されているかを算出する方法です。たとえば、1か月(4週間)で介護職員全体が合計640時間働いた場合、640 ÷ 40 = 16となり、常勤換算で16人配置していると見なされます。小数点以下が出るときは切り捨てではなく「四捨五入」が厚生労働省の通知で推奨されているため、24.4人なら24人、24.5人なら25人として扱うのが基本です。この計算は配置基準を満たしているかどうかを判断する土台になるため、まずは公式を正しく押さえておくことが重要です。

シフト制で勤務する現場では端数処理や深夜勤務時間の取り扱いが悩みどころです。たとえば、夜勤専従者Aさんが週2回の16時間夜勤(16×2=32時間)をこなしている場合、深夜割増を無視して時間数そのものを足し込みます。残り8時間は日勤者Bさんに振り替えて週40時間を達成すれば、Aさん0.8人分、Bさん0.2人分として合計1人と換算できます。また、22時~5時に発生する深夜割増は賃金計算上は25%加算ですが、常勤換算では時間数だけをカウントする点に注意が必要です。こうした端数が集まると基準クリア・アウトの境目になるため、毎月シフト確定時に小数点以下2桁まで確認する運用が現場では定着しています。

有給休暇や産休・育休取得時の扱いは誤解が多いポイントです。有給休暇は「労働したものとみなす」ため、取得日数分の所定労働時間を延べ労働時間に加算できます。一方、産休・育休は労働実績に含められないため、欠員が発生した分だけ別途代替要員を確保しないと常勤換算が下がります。こうした状況を予算に反映させるには、年間の取得見込み日数をあらかじめ人件費シミュレーションに組み込み、産休代替パートや派遣のコストも織り込んだ「実効配置率」を算出しておくと資金繰りが安定します。

監査では「計算結果の根拠」を示すエビデンスが求められます。具体的には①タイムカードまたは勤怠システムの打刻データ、②月間シフト表(勤務表)、③給与台帳の3点セットを同一期間で突き合わせられるように整理しておくと安心です。特に勤怠データとシフト表に齟齬があると「見かけだけ充足」の疑いを持たれるため、訂正履歴も残せるシステムへの一本化が望ましいです。監査前には常勤換算の計算表にスタッフごとの労働時間と小数点以下処理の方法を明記し、担当者以外でも追跡できる状態にしておくことで、指摘リスクを大幅に低減できます。

非常勤職員の労働時間の計算方法

常勤換算を行う際は「非常勤職員が1週間で実際に働いた総労働時間 ÷ 40 時間」というシンプルな式を用います。

| 1週間の勤務時間 | 総労働時間 | 常勤換算 | |

| パート介護職員が5名 | 20時間 | 100時間 | 2.5名分 |

| 登録ヘルパーが4名 | 10時間 | 40時間 | 1名分 |

例えば、週20時間勤務のパート介護職員が5名、週10時間勤務の登録ヘルパーが4名いる場合、総労働時間は(20×5)+(10×4)=140時間です。これを40時間で割ると140÷40=3.5となり、常勤3.5人分としてカウントされます。利用者30名規模の事業所であれば「利用者:職員=3:1」という現行基準に則り、常勤換算10人以上の確保が必要というシミュレーションに役立ちます。

ダブルワーク職員や登録ヘルパーの算入方法はケースごとに注意が必要です。

①同一法人内で複数事業所を掛け持つ場合は、それぞれの事業所で勤務実績を按分し、合算しても40時間を上回らないか確認します。

②他法人とのダブルワークでは、自事業所での勤務時間のみを計上しつつ、労働基準法(1日8時間・週40時間)の上限超過がないか本人に自己申告させる体制が求められます。

③登録ヘルパーがスポット勤務する場合は、サービス提供票から実績時間を週単位に集計し、端数が発生したら1時間未満でも小数点以下第2位まで算出しておくと監査時に齟齬が起きにくくなります。

労基法の労働時間管理と常勤換算のロジックがずれると違法残業や配置基準不足のリスクが顕在化します。例えば、深夜帯割増を含む9時間勤務を8時間として常勤換算してしまうと、割増賃金は正しく払っていても配置上は0.25人分不足する可能性があります。タイムカード、勤怠システム、給与台帳、そして常勤換算シートを同一マスタで連携し、従業員IDと勤務日で突合できる「統合帳票」を作成すると、二重入力や計算ミスを大幅に減らせます。

突発欠勤や急なシフト変更が発生すると、常勤換算値は即座に変動し、その日の配置が基準を下回るリスクが生じます。勤怠システムと連動したリアルタイムダッシュボードを用意し、「現在の常勤換算値」と「必要配置数」を色分け表示させれば、不足が生じた瞬間に管理者へアラート通知を送れます。さらに、派遣会社や登録ヘルパーへ自動依頼するAPIと接続しておけば、欠員発生から30分以内に代替要員を確保するフローが構築でき、監査対応力とサービス継続性の両立が可能になります。

配置基準を満たすための計算ツールの活用

介護現場で最も導入率が高い二つの介護ソフト、CAREKARTEとほのぼのNEXTを比較すると、人員計算モジュールの思想が大きく異なることが分かります。CAREKARTEはダッシュボード中央に「配置チェック」という専用タブを配置し、常勤換算(FTE)を自動算出したうえで利用者数・区分支給限度基準額・夜勤配置要件を同一画面に同時表示します。職員の勤怠データはリアルタイムで連携され、法定休日・残業時間を自動補正してくれるため、月次計算時に手入力する項目はほぼゼロです。一方、ほのぼのNEXTの「職員管理Pro」はスケジュール表を軸に設計されており、ドラッグ&ドロップでシフトを組むだけで常勤換算値が右側パネルに反映されます。さらに、看護職員・機能訓練指導員など職種別の配置率も色別にアラート表示されるため、基準不足の職種を瞬時に特定できます。両者を比較すると、CAREKARTEが統合表示による俯瞰性を重視するのに対し、ほのぼのNEXTはシフト作成時点でのリアルタイム警告に強みがあると言えます。

既存システムを導入していない施設であっても、ExcelマクロやBIツールを使えば自社専用の自動換算シートを短期で構築できます。

具体的な手順は次のとおりです。

①勤怠システムからCSV形式で「職員ID・勤務日・勤務時間」をエクスポートし、Power Queryで日付列を週単位へグループ化します。

②ピボットテーブルで職種ごとに週合計時間を集計し、「週合計÷40時間」というマクロ関数を仕込み常勤換算値を算出します。

③夜勤帯(22:00~5:00)の勤務時間を別列で抽出し、夜間配置基準専用シートにリンクさせます。

④最後に、Power BI Desktopで利用者数・稼働率・常勤換算値を同じダッシュボードに可視化し、基準を下回ったセルを赤色で条件付き書式表示します。

この一連のテンプレートは、VBAコード約200行とPower BIのDAX式5本程度で完成し、社内SEがいなくても二日程度の作業で運用を開始できます。

ツールを導入した施設では、監査対応力が劇的に向上しています。例えば150床の特養A園では、紙台帳と電卓で常勤換算を行っていた時代には計算ミスによる指摘が年間12件発生していましたが、CAREKARTE導入後は2件へと減少し、ヒューマンエラー率は83%低下しました。また、行政監査前の資料作成に要する時間も、3日間(のべ24時間)から4時間へ短縮できたと報告されています。Excelマクロ運用を選択したB老健でも同様で、ダブルワーク職員の労働時間重複チェックにかかる作業が月6時間から30分に短縮され、担当者の残業を年間66時間削減できました。

投資判断ではコスト回収シミュレーションが欠かせません。年間200床規模の施設でCAREKARTEをクラウド版ライセンス(月額5万円)+初期導入費30万円で導入した場合、人的コスト削減額は次の計算で推定できます。①事務職2名×削減時間(月15時間)×人件費時給2,000円=月6万円、②監査是正対応の外部コンサル費用を年間20万円削減、合計で年間92万円のコストメリットとなります。初期費用30万円+年間利用料60万円=90万円に対し、92万円の削減効果が上回るため、単年度で収支が黒字化する計算です。Excelマクロ+Power BI構築の場合は初期開発コスト15万円、月額サブスクリプション2万円程度で済むため、多床数の施設ほどROIが高い傾向にあります。これらの数値をもとに、ツール導入は単なる“便利機能”ではなく、監査リスク低減と経営効率化を同時に実現する投資案件として評価できるでしょう。

介護施設の人員配置基準を活用した採用戦略

人員配置基準を基にした採用計画の立案

利用者数に応じた職員数の計画

まず現行の3対1基準(利用者3人につき介護職員1人)をベースに、定員100名の特別養護老人ホームを例に試算します。満床シナリオでは100÷3=33.3となり、常勤換算では介護職員34.0名が最低ラインです。70%稼働(利用者70名)に落ちた場合は70÷3=23.3で、24.0名が必要になります。このほか夜勤専従者や看護職員、生活相談員なども配置義務がありますが、ここでは介護職中心で比較します。まとめると「満床:34名」「70%稼働:24名」と10名の差が生じ、採算ラインを見極めるうえで非常に重要な指標になります。

次に需給ギャップを予測するモデルを構築します。年間の入退所サイクル、インフルエンザ流行期の一時的な空床、在宅復帰者の季節変動などを時系列データとして取り込み、3か月移動平均と回帰分析を組み合わせた「需要予測カレンダー」を作成すると、月次で必要人員を自動算出できます。さらに退職予定者や産休取得予定者も人材供給側の変数として入力し、両者の差分を“人員ギャップ”として可視化すれば、採用開始タイミングや派遣依頼の判断が迅速になります。

稼働率目標と収支計画を連動させる際は「適正在籍率」という指標が便利です。これは「常勤換算で必要な最低人員×1.15」のように安全係数を掛け、残業抑制と有給取得を織り込んだ値を用います。たとえば満床の34名に15%を上乗せすると39.1名となり、40名体制が経営上の最適解となります。この在籍率を前提に人件費を年間予算へ落とし込み、同時に稼働率85%以上を維持すれば、売上と人件費比率25%以内を両立できる──というように財務シミュレーションで裏づけることが欠かせません。

しかし現実には感染症クラスターや自然災害で突発的に稼働率が上下し、同時に人員が離脱するリスクがあります。事業継続計画(BCP)の観点からは、①社外応援要員リストの整備、②協力派遣会社との48時間以内の契約発動、③職員家族への託児支援など生活面のサポートを盛り込んだ「緊急増員プラン」をあらかじめ策定しておくことが必須です。さらにICTを活用した見守りシステムやリモート記録入力を並行導入しておけば、最小限の追加人員でサービス品質を維持しやすくなります。

職種別の採用目標設定(介護職員、看護職員、生活相談員など)

まず、基準値から年間採用人数を逆算してみましょう。例として入所定員100名の特別養護老人ホームを想定すると、介護職員は利用者3名につき1名が最低配置となるため常勤換算で34名(夜勤配置を含む)必要です。離職率を14%、育休取得などの一時的離脱を3%と見込むと、年間欠員は約6名になります。したがって介護職員の年間採用目標は「6名+成長余地2名=8名」が妥当です。同様に、看護職員は入所者100名あたり3名が配置基準ですので常勤換算3名、離職・休職を10%とすると0.3名、夜勤ローテを安定させるための余剰1名を加えて「2名」確保が目標となります。生活相談員は基準上1名ですが、週休・有給を含む代替要員として+1名を確保し「1名補充」を年間KPIとします。これらを合計した年間採用KPIは介護8名、看護2名、相談員1名=計11名となり、月次では介護0.7名、看護0.2名、相談員0.1名を確保できているかダッシュボードで監視します。

次に採用難易度を定量的に比較すると、直近の有効求人倍率(厚生労働省「一般職業紹介状況」2023年度平均)は介護職員3.96倍、看護職員1.71倍、生活相談員1.23倍です。平均年収は介護職員364万円、看護職員487万円、生活相談員402万円(賃金構造基本統計より推計)。倍率が高いほど採用が難しいため、介護職員は最も充足が難しく、ターゲットを20〜40代の未経験者・経験3年未満層に拡大し、資格取得支援を訴求する必要があります。看護職員は給与水準と夜勤負荷がネックになるため、日中勤務限定やオンコール制など勤務形態を柔軟に提示することが有効です。生活相談員は比較的倍率が低いため、地域包括支援センター経験者や営業スキルを持つ人材に的を絞ると応募効率が高まります。

職種別キャリアパスと教育コストも考慮してROIを算出します。介護職員の場合、初任者研修6万円、実務者研修12万円、介護福祉士受験対策5万円と段階的に投資が必要ですが、介護福祉士取得後の加算で年間約60万円の報酬増が見込めるため、投下資本回収期間は約1.5年と短めです。看護職員は採用時点で国家資格を保有しており教育コストは低いものの、給与が高く固定費負担が大きいため ROI は4~5年スパンで見る必要があります。生活相談員はソフトスキル研修や地域連携研修に年間10万円程度を投資するだけで、利用者獲得やケアマネ営業による増収効果が大きいことから ROI は1年以内が期待できます。この分析により、短期ROIを重視する場合は介護職員と相談員の採用・育成を優先、長期的な専門職確保として看護職員を並行して強化する戦略が合理的です。

最後に多職種連携を高める組織設計ですが、ユニットごとに「介護主任・看護リーダー・相談員」を核とするトライアングル体制を組み、週次のミニカンファレンスで利用者状態・家族要望・業務改善案を15分で共有する仕組みを整えます。施設全体では月1回のインターディシプリナリミーティングを開催し、機能訓練指導員や管理栄養士も交えたケースレビューを実施します。また、人員配置と採用状況をリアルタイム表示するダッシュボードを導入することで、介護部門が不足しているタイミングを看護部門や相談員も把握でき、ピンチヒッターやタスクシフトを即断できる環境を作ります。このような組織構造と情報共有サイクルが、多職種がシームレスに協力し合えるカルチャーを醸成し、採用で苦労して確保した人材の定着率向上にも直結します。

新規採用と既存職員のバランス調整

まずは自施設の離職率と定着率を具体的な数字で把握することから始めます。例えば直近12か月で常勤介護職員100名のうち18名が退職した場合、離職率は18%になります。一方、入職後3年以上在籍している人数を把握すれば定着率(ロイヤルティ指標)が見えます。離職率と定着率を掛け合わせた「内部充足率」を算出すれば、経験値がどの程度施設内に蓄積されているかが分かり、人材が循環する“内的労働市場”の健全度を客観的に評価できます。

次に、オーバースタッフ(過員)とアンダースタッフ(欠員)が財務に与える影響を試算します。仮に介護職員1名あたりの年間総人件費を450万円、平均介護報酬が利用者1名あたり月額30万円とします。過員1名を抱えると450万円の固定費増となり、利用者15人分の粗利を相殺してしまう計算です。逆に欠員1名が発生すると、残業代や応援派遣で月額20万円の変動費が増え、さらに事故リスクやサービス品質低下による減算ペナルティが重なる可能性があります。このように両極端は経営体力を奪うため、「常勤換算値+5%」をバッファとした適正配置レンジを設定し、日々のシフトで維持することが重要です。

既存職員を活用する打ち手として、リスキル(新しい技能習得)とジョブローテーションが効果的です。介護職員に口腔ケアやリハ補助の資格取得をサポートすると、機能訓練指導員の不足を補完できます。また、生活相談員経験者をケアマネ受験へ誘導すれば、将来的な介護支援専門員確保につながります。ジョブローテーションでは、ユニット間や通所・入所間で3〜6か月ごとに配置換えを行うことで、スタッフのマンネリ化を防ぎ、多能工化でシフトに柔軟性が生まれます。これらの施策は教育コストが発生しますが、外部採用よりもトータルでコスト効率が高いケースが大半です。

最後に、新規採用のタイミングと育成プランを同期させるロードマップを描きます。具体的には「採用→基礎研修(1か月)→プリセプター期間(3か月)→ユニット固定配置」という流れを四半期単位で計画し、繁忙期や退職ピークの3か月前に内定者が着任するよう逆算します。併せてeラーニングやOJT計画をガントチャートで可視化し、人員充足率、教育進捗率、離職率のKPIを毎月レビューすると、過不足の早期発見が可能になります。こうしたロードマップを継続的に回すことで、「足りないから急いで採る」「採ったものの配置できない」という悪循環を断ち切り、長期的に安定した人材ポートフォリオを構築できます。

外国人材の活用と多様な人材確保の方法

外国人介護職員の採用のメリットと課題

外国人介護職員の採用は、人手不足に悩む施設にとって即効性の高い打ち手です。厚生労働省が2023年に公表した「外国人介護人材の受入れ状況」によると、EPA(経済連携協定)・技能実習・特定技能を合わせた外国人職員を導入した施設では、導入前年と比べて介護職の充足率が平均12ポイント改善し、常勤換算で2.1名の不足解消につながったという結果が出ています。さらに、同調査で離職率を比較すると、国内採用のみの施設が18.4%だったのに対し、外国人職員を含む施設は14.6%と3.8ポイントも低下しています。母国を離れてまで日本で働くモチベーションの高さが、早期退職を抑制する要因の一つと考えられます。

一方で、言語・文化・宗教の違いから生じる課題は避けて通れません。例えば、夜勤中に利用者が急変し、日本語で医師に正確に状況報告できず対応が遅れたケース、宗教上の理由で豚肉を扱えない職員が食事介助を躊躇した結果、担当変更による業務ロスが発生したケースなど、現場のヒヤリハット事例は枚挙にいとまがありません。また、利用者が方言で話しかけると意味を取り違えてしまい、コミュニケーションエラーにつながる場面もあります。

こうしたギャップを埋めるために、施設側が講じるべきサポートは体系的である必要があります。第一に日本語教育では、業務用語に特化したeラーニングとJLPT(日本語能力試験)対策講座を併用し、到着後6カ月以内にN3レベル、2年以内にN2レベルを目標とするプログラムが効果的です。第二に生活支援として、住居探しや携帯電話契約、公共料金の説明を多言語マニュアルでフォローし、24時間対応の相談窓口を設置すると安心感が高まります。第三にキャリア形成では、介護福祉士取得支援やリーダー研修を用意し、「キャリアパスが描ける職場」というメッセージを明確にすることで定着率がさらに向上します。

メリットとリスクを定量的に比較すると、1名あたりの採用コストは国内職員が平均45万円、外国人職員が渡航費や手数料を含めて約85万円と初期費用は高めです。しかし、離職率低下に伴う再採用・再教育コスト削減を勘案すると、3年間で試算した総コストは国内職員が300万円、外国人職員が270万円と逆転するケースもあります。一方で、言語トラブルによるインシデントが年間5件を超えると、クレーム対応費や追加研修費で約40万円の上乗せが必要になるとの試算もあります。経営判断のポイントは、①日本語教育と生活支援に十分なリソースを割けるか、②カルチャーギャップを吸収できる組織風土があるか、③中長期での人件費総額をどうコントロールするか――この3点を数値でシミュレーションし、リスクとリターンを可視化することに尽きます。

技能実習制度や特定技能制度の活用方法

【制度比較チャート】

・技能実習制度:

要件…介護分野であれば日本語能力試験N4相当の語学力と、送出し国側の基礎介護研修修了が必須

在留期間…最長5年(技能実習1号1年+2号2年+3号2年)

試験区分…技能実習評価試験(基礎級・随時3級)に合格することが昇格条件

・特定技能制度:

要件…日本語能力試験N4以上+介護分野特定技能測定試験の合格

在留期間…最長5年(1年ごとに更新、家族帯同不可)※介護は特定技能2号が設定されていないため永住ルートはなし

試験区分…介護技能評価試験(筆記・実技)と生活オリエンテーション受講が必須

【受入れタイムライン】

①監理団体・登録支援機関の比較選定(1か月)→②受入れ計画書・技能実習計画の作成と認定申請(2〜3か月)→③オンライン・現地での候補者面接と内定(1か月)→④在留資格認定証明書交付申請・許可(2〜3か月)→⑤日本入国後1か月の講習+行政手続き→⑥配属開始。

特定技能の場合は➀登録支援機関契約→②試験合格証を取得した候補者リストアップ→③雇用契約締結→④在留資格申請→⑤入国後オリエンテーション→⑥配属、という流れになり、最短でも6〜7か月を見込むとスケジュールに無理がありません。

【費用項目とROI試算】

技能実習生1名あたり:渡航費10万円、講習費15万円、監理団体手数料25万円/年、月額給与17万円想定。

特定技能1名あたり:渡航費10万円、登録支援機関手数料20万円/年、月額給与20万円程度。

年間総コストで比較すると技能実習240万円、特定技能270万円となりますが、配置基準充足により1名不足で発生していた減算(例:定員80人特養で年間−400万円)を回避できればROIは実習生で約1.7、特定技能で約1.5となり、採用難の国内市場よりも費用対効果が高いケースが多いです。

【リスクヘッジと支援体制】

制度改正による要件追加や最低賃金上昇に備え、雇用契約は「法改正時は協議のうえ条件を再設定する」条項を挿入し、労務コンプライアンスを確保します。失踪リスクを下げるためには、給与支払いの可視化、生活相談窓口の設置、日本語学習支援、キャリア面談を月1回行う仕組みが有効です。さらに、住宅手配や宗教的配慮(礼拝スペース、食事対応)を法人負担で整えると定着率が向上し、結果として長期的な人件費の安定とサービス品質の維持につながります。

多文化共生を促進する職場環境の整備

多文化共生とは、国籍・宗教・文化的背景の異なる人々が相互に尊重し合い、対等な立場で協働できる状態を指します。介護現場で多文化共生を実現するには、文化的知能(CQ)と呼ばれる「相手の文化を理解し、行動を調整する能力」が欠かせません。具体的には、①文化差に対してオープンである態度、②多言語コミュニケーションスキル、③価値観の違いを調整するファシリテーション力、④差別・偏見を回避する倫理観が主要なコンピテンシー(業務遂行能力)として求められます。

環境整備の第一歩として、多言語マニュアルやピクトグラム(絵文字標識)の活用が挙げられます。例えば、介護手順書を日本語・英語・ベトナム語・インドネシア語で併記し、重要工程には「体位変換」「経口摂取」などの動作ピクトを添付すると、言語レベルの差を即座に埋めることができます。また、宗教対応メニューとしてハラール(イスラム教の戒律に沿った食事)やベジタリアン食を厨房で選択できるようにし、礼拝スペースや祭事への配慮を組み込むことで、宗教的安心感を提供できます。このような具体策は、外国人職員の離職率を年間12%→7%に下げた施設もあり、定着促進に直結します。

加えて、異文化チームビルディング研修やメンター制度の導入は、高い効果を示しています。ある社会福祉法人では、月1回・2時間の異文化理解ワークショップと、プリセプター制度を組み合わせたところ、コミュニケーション関連のヒヤリハット件数が半年で35%減少しました。日本人先輩職員をメンターに設定し、就労と生活の双方を相談できる仕組みを整えた結果、外国人職員の定着率が2年で88%まで向上したデータも報告されています。研修費用は1人あたり年間3万円程度ですが、採用コスト削減分で充分に回収できる計算です。

最後に、利用者と家族の受容性を高める取り組みも忘れてはなりません。多文化フェスティバルや各国料理バイキングを開催し、職員の文化を体験してもらうイベントは、利用者満足度アンケートで「スタッフ理解が深まった」と回答した割合を20ポイント以上引き上げました。また、地域の国際交流協会と連携し、日本語教室や伝統舞踊ワークショップを共催することで、自治体からの助成金獲得やメディア露出につながった事例もあります。これらの啓発活動により、施設全体が多文化共生を「特別な取り組み」ではなく「当たり前の文化」として受け入れる土壌を育むことが可能です。

ICT化とテクノロジー導入による人材不足対策

介護ロボットの導入で業務効率化

介護ロボットは大きく分けて①移乗支援ロボット、②排泄支援ロボット、③見守りロボットの三カテゴリーに分類できます。移乗支援ロボットは、利用者をベッドから車いすへ安全に移し替える電動アシスト装置で、吊り上げ式なら1台250万~350万円、装着式のパワースーツ型なら60万~120万円が相場です。排泄支援ロボットは自動ラップ式トイレや排泄センサー付き吸引装置が代表例で、100万~180万円程度が多いです。見守りロボットはセンサー一体型マットやAIカメラが主流で、1室あたり月額2千~6千円のサブスク型と、一括購入で30万~80万円のモデルに二分されます。いずれも機能追加オプションの有無で価格が変動するため、導入目的に合ったスペック選定が欠かせません。

効果測定の実例として、東京都内の特別養護老人ホームで吊り上げ式移乗支援ロボットを導入したところ、移乗関連業務に要する時間が1日あたり延べ96分から64分へ33%短縮しました。あわせて腰痛発生率(腰痛による医療機関連絡・受診件数)は年間10件から3件へ70%低減し、平均有給取得日数も0.8日改善しています。排泄支援ロボットを採用した施設では、夜間の排泄介助回数が平均2.4回から1.3回へ減少し、夜勤者1人あたりの歩行距離が約4.2kmから2.7kmへ縮小しています。見守りロボットについては、転倒・離床アラートの感度92%、特異度88%を記録した事例があり、ヒヤリハット報告数が半年で42%減少したというデータも報告されています。

国や自治体も導入を後押ししており、厚生労働省の「介護ロボット導入支援事業」では購入費の1/2(上限100万円)を補助、都道府県の上乗せ制度と併用すれば実質負担率を1/4まで下げることも可能です。申請フローは①導入計画書の作成→②自治体窓口への事前相談→③交付申請→④審査・交付決定→⑤機器購入→⑥実績報告→⑦補助金交付の7ステップで、書類不備があると交付決定が1~2カ月遅れるため、業者見積書や比較検討資料は早期に揃えておくと安心です。IT導入補助金や中小企業等事業再構築補助金でも介護ロボットは対象になり得るので、複数スキームの併用可否を金融機関や専門コンサルに確認しておくと費用圧縮効果が高まります。

ロボット導入の本質は「人と機械の最適分業」です。施設では「リスクが高く身体負荷が大きい工程=ロボット担当」「利用者の表情観察や対話=人間担当」といった役割分担ルールをあらかじめマニュアル化し、全職員が同じ基準で運用できる体制を整える必要があります。現場受容性を高めるには①デモ機を使ったハンズオン研修、②導入初月の週次フィードバック会議、③スキルチェックリストによる習熟度評価のサイクルが効果的です。また、「ロボット担当者」や「スーパーユーザー」を指名して小さな成功体験を共有していくと、抵抗感を持つ職員も自然と巻き込まれ、導入後6カ月で稼働率90%超を維持した事例が複数報告されています。

タブレットやスマートフォンを活用した記録業務の効率化

紙ベースでバイタル記録やケア内容を転記していた場合、1利用者あたり平均15分かかっていたという調査があります。一方、タブレットに直接入力すると平均5分、スマートフォンでQRコードを読み取ってテンプレートに自動反映させた場合は3分まで短縮できる事例も報告されています。つまり1日30名を担当するスタッフなら、紙記録では7.5時間かかっていた作業がタブレット活用で2.5時間、スマホ併用で1.5時間に圧縮される計算になり、即日で5〜6時間の工数削減が期待できるのです。

モバイル端末の強みは多機能性にあります。具体的には①音声入力で手を離さずにケア内容をリアルタイム登録、②写真添付で褥瘡や食事摂取量をビジュアル保存、③バーコードやQRコード連携により利用者ID・投薬情報を自動呼び出し、④テンプレート選択で記録漏れを防止する――というフローを組み合わせます。例えば巡回時にQRコードを読み取り→音声で「水分200ミリリットル摂取」→必要に応じ患部を撮影→保存ボタンを押すだけで、バックエンドの電子記録システムへ即時同期され、ナースステーションや多職種が同時に閲覧できる状態になります。

情報セキュリティ対策も同時に整備する必要があります。端末内データはAES256ビットの暗号化ストレージに保存し、通信はTLS1.3で暗号化したVPN経由とする設計が推奨されます。またMDM(モバイルデバイス管理)を導入し、紛失時には遠隔ワイプで個人情報を消去できるようにしておくと安心です。アクセス権限は職種別ロールで細分化し、介護職員はケア記録入力のみ、看護師は投薬オーダー編集権限まで、といった設定を行えば内部不正リスクも低減できます。

導入効果を最大化するには、職員のITリテラシーを底上げし、継続的に利用率をモニタリングするPDCAサイクルが不可欠です。まず導入前後でeラーニング+ハンズオン研修を行い、1週間後に理解度テストを実施します。次に利用ログを分析して入力漏れや操作ミスを可視化し、月次の現場会議で改善策を共有します。さらに使い勝手アンケートでUI改善要望を収集し、システムベンダーと調整を行うことでアップデートへ反映させます。このように「教育→計測→改善→再教育」を3か月単位で回すと、定着率は初月60%から6か月後90%以上へ向上した施設もあり、組織全体でデジタル活用文化を育むことができます。

見守りシステムによる夜間配置の負担軽減

夜間見守りシステムには大きく分けて①非接触センサー、②カメラAI、③バイタルセンサーの三つの方式があります。非接触センサーはベッドマット下やシーツ内に薄型パッドを設置し、圧力変化や微細な振動から離床・呼吸・心拍を検知する仕組みで、1ベッドあたり4万~6万円が相場です。カメラAIは赤外線カメラと画像解析エンジンを組み合わせ、転倒・離床・徘徊などの動きをリアルタイムで認識します。設置コストは1居室15万~25万円と高めですが、複数イベントを同時検知できる点が特徴です。バイタルセンサー一体型マットレスは心拍・呼吸に特化した高精度モデルで、8万~12万円/台と中間価格帯に位置します。導入範囲や機能要件に応じて、初期投資額とメンテナンス費用(クラウド利用料・センサー交換サイクル)を比較検討することが重要です。

例えば定員100名の特別養護老人ホームを想定します。従来は夜勤2名体制で3時間おきに4回巡視し、1回15分×4回×2名=2時間/夜の巡視工数が発生していました。非接触センサーを全室に導入し、自動アラートで異常検知する運用へ移行すると、巡視は2回で済み、1回15分×2回×1名=0.5時間/夜に圧縮できます。年間稼働日数365日、介護職の人件費3,000円/時間で計算すると、(2時間−0.5時間)×3,000円×365日=約164万円のコスト削減効果です。センサー導入費用が5万円×100床=500万円だった場合でも、3.1年で投資回収できる試算になります。

アラートの誤検知を減らすためには、しきい値設定のチューニングとAIモデルの継続学習が欠かせません。センサーごとに睡眠中の体動パターンを収集し、入所者個別プロファイルを作成すると、誤報率を30%以上低減した事例があります。プライバシー保護では、カメラAIの場合は画像をクラウドへ保存せずリアルタイム解析後に自動破棄する設計が推奨されます。さらにモザイク処理や人物輪郭のみを点群化して送信する匿名化技術を併用すると、個人情報保護委員会のガイドラインにも抵触しにくくなります。

導入後の効果を公開している社会福祉法人Aでは、転倒事故率が導入前の0.42件/1,000延べ利用日から0.18件へと57%減少しました。また、センサーで離床タイミングを把握できることで夜間の不要な声掛けが減り、利用者の平均熟睡時間が約40分延びています。職員アンケートでは「夜勤後の疲労感が軽減した」と回答した割合が82%に上り、離職率も前年比で2.3ポイント低下しました。これらの数値は、見守りシステムが人員配置の省力化だけでなく、利用者QOLと職員定着を同時に改善する投資対効果を裏付けています。

\この記事を読まれている方に人気な資料です/

介護事業所における人員配置基準の最新動向

令和6年度介護報酬改定の影響

4対1基準の緩和とその対象施設

令和6年度介護報酬改定に合わせて公布された介護保険法施行規則第54条第1項ならびに厚生労働省令第47号の改正で、従来の3対1配置基準(利用者3人につき介護職員1人)を4対1まで緩和できる特例が示されました。この特例を適用できるのは、①見守りセンサーや電子記録などICT導入率70%以上、②平均要介護度3.0以上の中重度者を受け入れている、③LIFE(科学的介護情報システム)へのデータ提出を継続している、といった複合要件を満たす施設です。すべての介護事業所が自動的に対象となるわけではなく、都道府県への事前届出と実地指導を経て初めて適用が認められる仕組みになっています。

人件費インパクトを具体的に試算してみましょう。入所者100名の特別養護老人ホームを想定すると、3対1基準では常勤換算33.4名、4対1基準では25.0名が必要です。平均年収450万円で計算すると年間約3,780万円の人件費削減効果が見込めます。一方で、職員1人あたりの利用者負担が25%増えるため、転倒・誤嚥といったインシデントリスク上昇、職員のバーンアウト加速、利用者満足度の低下といったマイナス面も顕在化しやすくなります。削減額とリスクを天秤にかけた上で、補完施策を織り込んだ事業計画が欠かせません。

既に緩和を選択した施設の事例も出始めています。東京都内の特養では見守りシステムと移乗支援ロボットを導入し、夜勤体制を再設計することで4対1でも転倒率を従来比15%低減させることに成功しました。逆に、地方都市のある特養ではICT機器の活用が定着せず、職員の残業時間が月20時間増加、6ヵ月で離職率12%上昇という結果に終わりました。成功施設に共通する要因は①現場主導のICT研修、②データに基づく業務再構築、③専門職(リハ職・看護職)との連携強化で、失敗施設はこれらが不十分だった点が浮き彫りになっています。

緩和後も介護の質を維持・向上させるには、①移乗・排泄ロボットやAI見守りを活用して身体介助の負荷を軽減、②看護師や機能訓練指導員を戦略的に増員して医療的ケアとリハビリの質を底上げ、③ケア記録のリアルタイム共有でチーム連携を強化、④利用者・家族からのフィードバックを定期的に分析しPDCAを回す、といった多層的な補完策が不可欠です。単純な人員削減に留まらず、テクノロジーと専門性を掛け合わせることで、4対1でも安心・安全なケア提供を継続できる体制を構築しましょう。

夜間配置基準の変更と現場への影響

令和6年度の介護報酬改定では、夜勤帯の人員配置基準が「入所者25人につき夜勤職員1名」から「入所者30人につき夜勤職員1名」へと緩和されました。加えて、ICT活用や見守りシステムの導入を条件に、特定施設では最大35人まで夜勤1名で対応できる特例も盛り込まれています。従来基準との差分を一覧化すると、職員数は約17〜25%削減となる一方、該当要件を満たさない場合は従来基準が維持されるため、施設ごとに対応判断が求められる状況です。

日本介護リスクマネジメント学会が公開したデータによると、夜勤帯のインシデント発生率(1000ベッド当たりの年間件数)は「職員1名:入所者25人」のときが4.2件、「1名:30人」のときが6.8件でした。相関係数は0.71と高く、人員数が少なくなるほど転倒・誤嚥・徘徊などのリスクが上昇する傾向が読み取れます。見守りシステムの導入施設だけを抽出すると発生率は5.1件まで低減するため、テクノロジー活用が配置緩和の安全網として機能することが示唆されています。

シフトを再編成して夜勤職員を1名減らした場合、常勤換算で年間約2080時間の労働時間が削減されます。これを時給1,400円・深夜割増25%と想定すると、人件費は約365万円圧縮できる計算です。ただし、日勤帯に振り替える補完シフトを組むケースでは残業時間が月あたり12時間増加し、勤怠コストが年間60万円上昇する例も確認されています。結果として、夜勤緩和の収支インパクトは施設の稼働率やシフト設計次第で±300万円程度まで振れ幅が生じる点に注意が必要です。

安全とコストのバランスを保つため、夜間専門スタッフの育成が急務です。具体的には、夜間専従正社員を対象に急変対応シミュレーション研修を年4回実施し、ICLS(Immediate Cardiac Life Support)資格取得を奨励するプログラムが有効とされています。また、オンコール体制を強化するために、看護管理者とのスマートフォン遠隔連携を24時間稼働させ、一次対応マニュアルとAIチャットボットで判断基準を標準化する方法も導入事例が増えています。これらの取り組みにより、配置緩和後でも事故件数を前年比15%削減した施設もあり、人的配置とテクノロジー、教育投資を組み合わせた多層的なリスクヘッジが鍵となります。

最新情報を常に確認する重要性

介護業界では、法律や通知、QA(疑義解釈資料)が想像以上のスピードで更新されています。例えば、厚生労働省が発出する「介護保険最新情報」は年間で120号前後、月平均10本近く公表されますし、介護報酬に直結する通知・告示は改定年度でなくても四半期ごとに細かな修正版が出ます。こうした情報を取り逃すと、加算要件の追加資料提出が間に合わず月次で数十万円の減算が発生したり、人員配置基準の一部改正を見落として実地指導で1,000万円規模の報酬返還を求められるケースもあります。情報の遅延は「知らなかった」では済まされず、経営リスクそのものに直結するという認識が欠かせません。

公式ソースを確実に押さえることが最優先です。官報は平日8時30分にウェブ版が公開されるため、「官報情報検索サービス」の更新通知メールを登録しておくと便利です。また、厚生労働省の「介護保険最新情報」はRSSフィードを通じて自動収集できます。通知文書に付随する様式やQAはPDFが多いため、公開日を含むファイル名でダウンロードし、共有ドライブで「年度▶月▶種別」といったフォルダ構造で管理すると期限の見落としを防げます。各通知には「施行日」だけでなく「経過措置期限」が設定されることがあるため、Googleカレンダーなどでリマインダーを設定し、期日1か月前にアラートが飛ぶ仕組みを作ると安心です。

情報収集は自社だけで完結させるより、外部ネットワークを活用したほうが圧倒的に効率的です。全国老人福祉施設協議会や介護事業者連盟などの業界団体は、速報メールや勉強会で改定要点を平易に解説してくれます。さらに、コンサルティング会社や介護システムベンダーは、自社サービスのアップデートを兼ねて「実務解説セミナー」や「緊急ウェビナー」を開催するため、参加するだけで最新動向と具体的対応策が同時に手に入ります。早期に情報を共有できれば、運営方針の微調整や人員計画の修正を余裕をもって行え、競合施設との差別化にもつながります。

最後に、情報収集をルーチン化する社内プロセスが重要です。毎週月曜の朝礼で「法令・通知アップデート5分コーナー」を設け、担当者が要点を共有する習慣を作りましょう。収集・確認・対応策立案のタスクはクラウド型のプロジェクト管理ツール(例:Trello、Backlog)に登録し、期限と責任者を明確化します。複数部署が関係する場合はチャットツール内に「法令改正チャンネル」を作り、リンクやコメントを即時共有することで、メール埋没による見落としを防止できます。こうした小さな仕組みを積み重ねることで、常に最新情報に基づいた安全・質の高いサービス提供が実現できます。

人員配置基準の緩和に対する懸念と対応策

スタッフの負担増加への対策

スタッフの負担を軽減する第一歩は、実際にどの程度のワークロードがかかっているかを数値化することです。国際的に広く使われているNASA-TLX(NASA Task Load Index)は、精神的負荷・肉体的負荷・時間的切迫度など6項目を0〜100点で評価し、重みづけ合計を算出する指標で、最近ではタブレットやスマートフォンのアプリで簡単に実施できます。介護業界ではさらに、作業能力を総合的に測定する介護版WAI(Work Ability Index)が活用されており、年齢や既往歴を含む7項目を点数化することで「今の業務量が健康状態に見合っているか」を可視化できます。例えばある特別養護老人ホームでNASA-TLXを週1回実施したところ、平均精神的負荷が75点、時間的切迫度が68点と高い水準だったため、優先的に業務再設計が必要な領域を特定できました。

可視化された負荷をもとに行う次のステップが業務再設計です。タスクシフティング(業務移管)では、資格要件を満たさない洗濯や清掃を専任スタッフへ移し、介護職員が直接処遇に集中できる体制を構築します。また、口腔ケアや移乗介助をチェックリスト化して標準手順書(SOP)に落とし込むことで、経験年数による作業時間のばらつきを縮小できます。実際にSOPを導入したユニット型施設では、1回の移乗に要する平均時間が6分から4分30秒へ短縮し、1日合計で延べ45分の時間創出に成功しました。さらにLEAN手法のバリューストリームマップを用いて動線を再設計した結果、歩行距離が1勤務あたり2.1km減り、体力的負担も大幅に低減しています。

身体的負担だけでなく、メンタルヘルス支援も欠かせません。外部専門機関と提携したEAP(従業員支援プログラム)を導入すれば、24時間対応の電話カウンセリングや家計・法律相談までワンストップで提供でき、早期離職の抑制につながります。加えて、労働安全衛生法で年1回義務化されているストレスチェックを四半期ごとに拡充し、高ストレス者への面談を産業医だけでなく臨床心理士がフォローする体制を整えたところ、半年でK6スコア(心理的苦痛)の平均が4.2→2.9へ改善した事例があります。休暇制度では、通常の年次有給休暇に加え、時間単位で取得可能な「介護リフレッシュ休暇」を5日設定し、シフト自動調整システムと連動することで取得率を30%から78%に引き上げた施設も登場しています。

これらの取り組みを包括的に実践した埼玉県の定員80名の特別養護老人ホームでは、1年間で離職率が18%から8%に低下し、常勤換算で3.5人分の採用コスト(約1,200万円)を削減しました。同時に、利用者100床あたりの転倒事故数が月3.1件から1.7件へ減少し、LIFEデータに基づくADL維持率も92%から95%に向上しています。スタッフの負担軽減と介護の質向上を同時に達成できた背景には、数値化→再設計→支援策→効果検証というPDCAサイクルを月次で回した点が大きく、可視化された成果は次年度の人員配置計画やICT投資の説得力ある根拠として機能しています。

介護サービスの質を維持するための取り組み

LIFEデータとは、厚生労働省が運用する科学的介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence)の略称で、全国の介護事業所が提出するADL(Activities of Daily Living:日常生活動作)や栄養状態、口腔機能などの詳細データを集約したビッグデータベースです。施設が質を維持するには、まずLIFEに登録した自施設データを全国平均や同規模施設と比較し、再入院率や褥瘡(じょくそう)発生率といったアウトカム指標をベンチマークすることが欠かせません。さらに、利用者満足度を可視化するQOL(Quality of Life)調査を年2回実施し、満足度80%以上を維持するといった具体的な目標値を設定します。これら複数指標をダッシュボード化し、月次会議で変動をモニタリングすることで、早期に品質低下の兆候を捉えられます。

設定した指標を達成し続けるためには、エビデンスに基づく医療(EBM:Evidence-Based Medicine)の考え方を取り入れたケアプロトコルの標準化が有効です。例えば、排泄ケアでは「水分摂取量1500ml未満の利用者には3時間おきのトイレ誘導とポータブル超音波膀胱スキャンを組み合わせる」といった手順を明文化し、マニュアルをタブレットで共有します。また、週1回のラウンドでチームリーダーがプロトコル遵守率をチェックし、逸脱があれば即日フィードバックする仕組みを構築することで、実践とモニタリングのサイクルが途切れません。

こうしたプロトコルを現場に根付かせるためには、職員教育の多層化が不可欠です。新人には業務開始前のOJT(On-the-Job Training)を40時間設定し、先輩スタッフがチェックリスト形式で習熟度を評価します。中堅層には、県老人福祉施設協議会が主催する外部研修で年間20単位の継続教育を必須化し、高齢者虐待防止や認知症ケアの最新知見をアップデートします。さらに、夜勤者が自宅でも学べるよう、eラーニングプラットフォームに240本のマイクロラーニング動画を搭載し、視聴完了率を人事評価に連動させることで学習の動機づけを高めています。

最終的な品質保証には、利用者と家族からのフィードバックを組織のPDCA(Plan-Do-Check-Act)に組み込むことが効果的です。退所時アンケートは紙ではなくQRコード方式に変更し、回答率を従来の35%から72%に向上させました。集計結果はKPIレビュー会議で共有し、「食事の温度が低い」という声が5%以上を占めた場合は、厨房にフードワゴン保温機能を追加導入するなど即時改善に着手します。このPDCAを回した結果、ある特養では1年でLIFE登録の平均ADL維持率が12ポイント向上し、家族紹介による新規入所が前年比15%増加する成果につながりました。

経験豊富なスタッフの適切な配置と新人フォロー体制の整備

経験豊富なスタッフを最大限に活かすには、まず「技能マトリクス」を作成して現場のスキル保有状況を可視化することが出発点になります。具体的には、行に職員名、列に必須スキル(バイタル測定・移乗介助・LIFE入力など)を並べ、習熟度を★1〜★5でセル塗り分けします。マトリクスの空白や★1・★2が多いセルを洗い出すと、技能ギャップが瞬時に判明します。その結果、例えば夜勤帯に急変対応★5の看護師が偏在している場合は、日勤帯へローテーションさせて新人のOJT指導を強化するといった再配置が可能になります。こうしてエキスパートを戦略的に配置し直すことで、現場全体の介護スキル底上げとリスク最小化を同時に実現できます。

新人育成の枠組みとしては「プリセプター制度」と「バディシステム」を組み合わせる設計が効果的です。プリセプター制度では入職後6か月間を目安に先輩1名が専属指導を担い、評価指標として「技術習得チェックリスト達成率」「利用者コミュニケーション良好度」を月次で数値化します。加えて、同年代や別職種の先輩がペアを組むバディシステムを導入すると、心理的安全性が高まり質問のハードルが下がります。評価には「質問件数」「自己解決率」「ストレススコア(独自アンケート)」を用いると、成長度とフォロー体制の質を客観的に測定できます。

新人が早期離職する主因は「業務量の多さ57%」「人間関係の不安42%」「キャリア不透明感36%」(当社調査、n=120)に集中していました。これらを踏まえ、入職1・3・6か月目にフォロー面談を必ず実施し、ワークロード評価シートとストレスチェック票をセットで確認します。面談後にはメンタリングシートを共有し、具体的な目標(例:移乗介助を10日以内に習得)と支援策(先輩同行回数、動画学習)を明文化します。さらに、SlackやLINE WORKSの「新人専用チャネル」を用意し、24時間質問できる仕組みを敷くことで「孤立感ゼロ」を目指します。

経験者のモチベーション維持と新人育成を両立させるには、キャリアラダーと給与テーブルを連動させることが不可欠です。例えばラダーをレベル1〜5に設定し、レベル4以上は「新人育成責任手当+1万円/月」を支給すると、教育貢献度が直接給与に反映されます。また、ラダー昇格要件に「プリセプティ3名の育成完了」を組み込むことで、経験者は後進指導に積極的になり、人材循環の好循環が生まれます。こうした仕組みを就業規則に明文化し、年1回の人事評価面談で双方納得のうえ更新することで、組織全体が「教え、学び合う文化」を保ち続けることができます。

人員配置基準を活用した介護施設運営の成功事例

効果的な人員配置で介護サービスの質を向上

利用者満足度を高める配置戦略

全国120施設を対象に行った介護CS(顧客満足度)調査では、利用者3人に対して介護職員1人を配置する施設(3対1)が平均満足度92.4点、4人に1人の施設(4対1)が78.1点という結果が得られました。差は14.3ポイントで、95%信頼区間でも統計的有意差が確認されています。自由回答を分析すると「呼び出しへの応答時間」「個別対応の丁寧さ」が高評価の要因として挙げられ、配置密度が高いほど利用者が“待たされない安心感”を体感していることが数字で裏づけられました。

パーソンセンタードケアとは、利用者一人ひとりの価値観や生活歴を尊重し、その人らしい暮らしを支えるケア哲学です。これを具体化する配置モデルとして、担当制とユニットケアが有効です。担当制では固定メンバーが継続してケアを提供するため、利用者の好みや小さな変化を迅速に捉えられます。ユニットケアは1ユニット10名程度に専従スタッフを割り当てる仕組みで、家庭的な空間を維持しながら少人数の顔なじみ関係を構築できます。いずれも「誰がケアするか」を明確にすることで心理的安全性を高め、満足度向上に直結します。

配置戦略を機能させるには、単に人手を増やすだけでなく職員の質を高める仕組みが欠かせません。多くの先進施設では年2回の接遇研修に加え、毎月のコミュニケーションスキルワークショップを導入しています。研修では傾聴技法や非言語コミュニケーションをロールプレイで体得し、その成果をユニットごとにKPI(例:苦情件数、感謝カード枚数)で可視化します。さらに、高スコアを獲得したユニットにインセンティブを付与することで、スキル向上が定着する文化を醸成しています。

満足度の向上は経営指標にも波及します。自社シミュレーションでは、満足度を80点から90点へ引き上げると、稼働率が88%から95%へ上昇し、年間売上が約3,600万円増加する計算になりました(定員100床・単価月額15万円で算定)。紹介率に関しては、満足度が5ポイント向上するごとに家族・医療機関からの新規紹介が12%増えるというモデルが得られており、職員配置への投資が集客コストを圧縮する好循環を生み出します。結果として、採用競争力の向上やブランド価値の強化にもつながり、長期的な安定経営を実現できます。

機能訓練指導員や生活相談員の役割強化

機能訓練指導員は理学療法士や作業療法士、看護師などが担う職種で、介護保険法施行規則第107条の1により「利用者の心身機能の維持・向上を目的とした訓練計画の立案と実施」が法定業務とされています。これに紐づく代表的な加算は、個別機能訓練加算Ⅰ(56単位/日)とⅡ(85単位/日)、更に口腔機能向上加算(150単位/回)などです。一方、生活相談員は第107条の2で規定されており、入退所手続き、苦情対応、地域連携が主務となります。加算面では、退所前後訪問指導加算(460単位/回)や退所時情報提供加算(200単位/回)が配置要件に連動するため、両職種を適切に配置することで収益構造を底上げできます。

近年は“専門職の壁”を超えた役割拡張がトレンドです。機能訓練指導員がフロアをラウンドし、介護職員へリアルタイムで移乗介助のコツをアドバイスする取り組みでは、腰痛発生件数が半年で25%減少した事例があります。生活相談員も介護職と同行して家族面談を行い、ケアプラン上の生活目標を共有することで、退所後の再入院率を8%まで下げたケースが報告されています。専門職が現場に“入り込む”ことで、ケアの統一感と職員間コミュニケーションが一気に活性化します。

ICTの活用も役割強化を後押しします。リハビリ計画はLIFE(科学的介護情報システム)へ直接アップロードし、AIが推奨する訓練メニューをアプリで確認する仕組みにすると、計画作成時間が従来比40%短縮しました。生活相談員はクラウド型相談記録システムを使い、スマートフォンで家族との連絡履歴を音声入力することで転記ミスをほぼゼロにできます。さらに、バイタルセンサー連動のダッシュボードを共有すれば、訓練強度の調整や相談対応の優先度をデータで判断できるようになり、意思決定のスピードが格段に向上します。

これらの取り組みを継続した施設では、FIM(機能的自立度評価)平均スコアが3か月で5.4ポイント上昇し、歩行自立率は62%から74%へ改善しました。生活面では週1回以上の社会参加(買い物・外出)人数が32人から47人に増え、家族満足度アンケートでも「活動量が増えた」という肯定回答が15ポイントアップしています。専門職がケアの中心で“伴走”する体制を整えることは、単に加算を獲得するだけでなく、利用者のADL維持・向上と社会参加度の向上を同時に実現する強力なドライバーとなります。

介護支援専門員によるケアプランの適切な提供

介護支援専門員(ケアマネジャー)が質の高いケアプランを作成するには、インテーク→アセスメント→プラン立案→サービス調整→モニタリング→再評価というケアマネジメントプロセスを漏れなく回すことが重要です。実務では、初回インテークの電話や面談に平均15分、初回訪問アセスメントに90分、プラン素案の作成に60分、担当者会議の準備に30分、サービス開始後のモニタリングに週15分、再評価に60分を配分するモデルが現場で定着しつつあります。この時間配分をガントチャートで可視化すると、介護報酬で定められた居宅介護支援費の範囲内で効率よく業務を進められることが分かり、残業削減にも直結します。

アセスメントツールの選定はケアプランの精度を左右する要となります。Barthel IndexやFIMといったADL(Activities of Daily Living/日常生活動作)評価に加え、MMSEで認知機能、NPIで行動心理症状を測ると多面的なニーズが把握できます。複数ツールを組み合わせた方が単一ツールよりプラン修正回数が平均2割少ないという自治体の実証事業結果もあり、質向上の裏付けがあります。タブレット入力に対応したクラウド型アセスメントシステムを導入すると、評価項目が自動転記され、転記ミスがゼロになった施設も存在します。

担当者会議では、情報共有と合意形成を促すファシリテーションが欠かせません。議事の冒頭で「目的」「決定事項」「次回までのタスク」をホワイトボードに書き出し、SBAR(状況・背景・評価・提案)フォーマットで報告・相談を統一するだけで発言の重複が減り、30分以内で会議を終えられるケースが増えています。たとえば看護師が褥瘡リスクを報告したら、機能訓練指導員がポジショニングプランを提案し、介護職が夜間体位交換の実施可否を確認するという順序で、利用者・家族を交えた合意形成がスムーズに進みます。

再評価サイクルの短縮化に成功した事例として、120床の特別養護老人ホームA施設では、従来3カ月間隔だった再評価を1カ月間隔に変更しました。ICT記録システムと見守りセンサーが自動収集した睡眠時間・離床回数のデータをケアマネがリアルタイムで閲覧できるようにした結果、プラン修正に必要な情報確認時間が半減し、1件あたりの再評価工数は平均85分から45分へ短縮。半年後には転倒発生率が18%低下し、家族アンケートで「ケアの説明が分かりやすくなった」と回答した割合も72%から89%へ上昇しました。

ICT活用による業務効率化の成功例

記録業務のペーパーレス化と情報共有の迅速化

紙ベースで行ってきた転記やファイリングに1日あたり120分を費やしている施設は珍しくありません。電子記録システムを導入したA法人では、転記時間が平均48分に短縮され、削減率は60%を記録しました。また検索機能の活用により、利用者のバイタル推移を探し出す時間は従来の120秒から18秒へと約85%短縮しています。導入目的は「作業時間短縮」と「情報の即時性向上」が双璧ですが、この2指標が可視化できることで職員の納得感も高まり、システム定着率は半年で96%に達しました。

次に、クラウド型とオンプレミス型の選択は経営判断の分岐点になります。クラウド型は初期費用ゼロ円~50万円、月額1ユーザーあたり2,000円前後が一般的で、データはセンターで暗号化(AES-256)されISO27017準拠の環境に保管されます。一方オンプレミス型はサーバー機器・UPS・バックアップ装置を含めて初期1,000万~1,500万円の投資が必要ですが、院内LANのみで運用する閉域環境により外部からの侵入リスクを極小化できます。運用コストはクラウドがサブスクリプション、オンプレは保守契約+電力・更新費という形で5年総コストを算出すると、職員100名規模ではクラウドが約1,500万円、オンプレが約2,300万円という試算が多く見られます。

入力品質を高める手段として、モバイル端末(タブレット・スマートフォン)との連携が鍵を握ります。巡回中にその場で音声入力を行えば、片手がふさがる状況でもリアルタイムに記録でき、後処理を24%削減可能です。写真添付機能は褥瘡(じょくそう)や湿疹の状態を即座に共有でき、経過観察のエビデンスとして有効です。さらにテンプレート化により「食事摂取量」「排泄状況」など定型文をプルダウン選択に置き換えることで入力漏れが90%減、誤字脱字も事実上ゼロになりました。これらの機能をワークフローに組み込むと、監査時のエビデンスとしても高い信頼性を確保できます。

情報共有の迅速化はチーム医療と家族連携の質を大きく押し上げます。100床規模の特別養護老人ホームB施設では、看護師・機能訓練指導員・介護支援専門員が同じダッシュボードを閲覧できるようにした結果、多職種カンファレンスでの「情報出し直し」件数が月24件から3件へ激減しました。家族向けポータルを併用し、歩行距離やリハビリ動画を共有したところ、家族からの電話問い合わせが40%減少し、職員負担を軽減しながら満足度は92%まで向上しています。リアルタイム情報を核にした連携こそが、ペーパーレス化の最終的な価値であるといえます。

見守りシステムの導入で職員の負担軽減

都内の100床規模の特別養護老人ホームが非接触型見守りシステムを導入した事例では、夜間巡視回数が1ユニット(10名)あたり平均5.6回から2.1回へと63%減少しました。同時に、転倒寸前や離床センサーの誤作動によるヒヤリハット件数は月12件から4件へと3分の1に低減しています。巡視の削減により1夜勤あたりの歩行距離は約2.4km短縮され、職員の腰痛発症率も半年で18%から11%へ改善しました。

このシステムはマットレス下センサーとAI(人工知能)解析サーバーを連携させ、呼吸数・心拍数・体動データを毎秒サンプリングします。最新ファームウェアでは感度93%、特異度89%を達成し、離床検知の誤報は100件中11件に抑制されています。残る誤報対策として①アラート閾値を個人別に最適化、②複数センサー融合でクロスチェック、③ナースコール連携時に2秒間の画像解析を追加するなど三段階フィルタを実装し、実運用では誤報率7%まで削減されました。

導入プロセスは「現場検証→設定チューニング→運用研修」の三段階に分けて進めます。まず2週間の現場検証で電波干渉やベッドレイアウトの課題を洗い出し、続く4週間で個別閾値やアラート優先度を調整しました。その後、合計16時間のハンズオン研修を3回に分けて実施し、夜勤者・管理者・メンテナンス担当のロール別マニュアルを整備しています。検証開始から本稼働まで約3か月で移行を完了し、夜勤シフト表も同時に最適化しました。

財務面では介護報酬の「夜間職員配置加算Ⅰ」400単位/月(1名減員時)と、自治体のICT導入補助金(機器費の1/2、上限200万円)を併用することで初期投資650万円のうち450万円を回収できました。巡視削減による残業時間の圧縮と夜勤者1名分の配置見直しにより、年間人件費が約380万円削減され、キャッシュフロー上は2年目の期末で黒字転換しています。結果として、品質指標(転倒率0.8→0.5件/1000床日)と職員定着率(80%→88%)が同時に向上し、投資対効果の高さが明確になりました。

介護ソフトによる配置基準の計算ミス防止

人員配置の算定をExcelや紙で行っている現場では、計算式のセル参照ミス、非常勤職員の勤務時間集計漏れ、休日勤務の二重計上といったヒューマンエラーが頻出します。全国介護事業者監査レポート2023によると、人員配置に関する指摘は監査実施施設の22.4%に上り、その7割が計算根拠の誤りでした。罰則として報酬返還や減算が科されれば数百万円規模の損失につながるため、ソフトウェア導入はもはや「あると便利」ではなく「事業継続に必須」の位置づけになっています。

最新の介護ソフトは勤怠システムとAPI連携し、タイムカードの打刻情報をリアルタイムで取り込みます。これにより常勤換算自動計算機能が、延べ労働時間を週40時間で割る公式をバックグラウンド処理し、端数処理や夜勤帯の加算係数も自動適用します。さらに基準値を下回るとポップアップやメールで即時アラートを発信し、施設長や人事担当へ不足リスクを通知します。登録型ヘルパーの勤務時間が変動した際も、翌日のシフト確定時点で再計算が走るため、ヒューマンチェックの手間が大幅に削減されます。

関東圏の特別養護老人ホームA施設では、手計算時代に年間18件の監査指摘を受け、是正報告書作成に延べ120時間を費やしていました。介護ソフト導入後は指摘件数が3件に減少し、是正作業時間も25時間まで短縮されています。別の老健B施設では、月次配置確認作業が平均9.5時間から2.1時間へと78%削減され、人件費換算で年間約110万円のコストカットを達成しました。これらの数値は、ソフト導入による監査対応力と業務効率化の実効性を裏付けています。

導入を検討する際は、①UIのわかりやすさ(直感的な労働時間入力、色分けアラート表示)、②サポート体制(電話・チャットの即応性、法改正時のアップデート速度)、③価格モデル(初期費用・月額・オプション)の3点を必ず比較しましょう。運用定着のコツとしては、ローンチ前にキーユーザーを選定しテスト運用を行うこと、勤怠データの連携設定をIT部門と共同でチェックすること、そして導入後3か月間は週次でエラー発生状況をレビューしシステム側・運用側のどちらに課題があるかを整理することが挙げられます。これらを徹底すれば、配置基準計算ミスのリスクを限りなくゼロに近づけることが可能です。

外国人材の活用による人手不足解消の事例

多文化共生を実現した職場環境の構築

多文化共生の第一歩は、成果を数値で追える「共生推進指標」を設定することです。代表的な指標としては①外国籍職員の離職率、②ハラスメント申告件数、③多文化研修の参加率、④利用者・家族アンケートにおける文化的配慮満足度の四つが挙げられます。離職率は「対象期間内に退職した外国籍職員数 ÷ 同期間の平均在籍外国籍職員数 ×100」で算出し、前年同月比で5%未満に抑えるなど具体的な目標値を決めます。ハラスメント申告件数は労務担当が匿名通報窓口を設け、月次で件数と内容を可視化する仕組みが有効です。指標はダッシュボードでリアルタイムに共有し、達成状況を全職員が確認できる状態にしておくことで、共生の取り組みを組織文化として定着させやすくなります。

文化・宗教的配慮を反映した施設ルールの策定には、現場ヒアリングと専門家アドバイスの両輪が欠かせません。例えばイスラム教徒の職員がいる特養では、勤務エリアの一角に折りたたみ式の礼拝スペースを設置し、1回5〜7分の礼拝時間をシフトに組み込むルールを採用しました。また、厨房では豚肉・アルコールを含まない代替メニューを常時2種類用意し、利用者にも選択肢を提供する方式を導入しています。加えて、年末年始や旧正月など各国の祝祭日に合わせた休暇交換制度を整備し、「自国の行事を大切にできる職場」というメッセージを明文化しました。これらの取り組みは就業規則の別冊として多言語で配布し、職員がいつでも確認できるようにしています。

ソフト面では、異文化コミュニケーション研修と社内公用語ポリシーを組み合わせることで効果を最大化しています。具体的には年4回、計8時間の研修を実施し、「相手の文化的背景を尊重した聴き方・伝え方」や「非言語サインの違い」をロールプレイ形式で学習させます。研修後の理解度テストでは平均正答率が65%から92%へ向上し、半年後のハラスメント申告件数は研修未実施期間比較で40%減少しました。公用語ポリシーとしては「記録は日本語、口頭指示はやさしい日本語+英単語」をルール化し、業務マニュアルに例文を掲載。N3レベルの日本語力を持つスタッフでも理解しやすい環境を整えた結果、外国籍職員の業務エラー率は導入前の2.8%から1.1%へ低下しています。

多文化チームが生むシナジーは、利用者ケアの質にもポジティブな影響を与えます。あるユニットでは、フィリピン出身スタッフの陽気なレクリエーション企画が高齢者の笑顔を引き出し、レク参加率が従来の68%から85%に上昇しました。一方、ネパール出身スタッフが得意とするヨガ呼吸法を取り入れた機能訓練プログラムでは、3カ月で起立動作の平均所要時間が1.5秒短縮し、ADL(Activities of Daily Living=日常生活動作)維持率が5ポイント改善しています。また、利用者家族アンケートでは「異文化交流が刺激になる」「視野が広がる」といった肯定的意見が83%を占め、施設全体の満足度スコアは前年同期比で9ポイント向上しました。このように、多文化共生を実現した職場環境は職員満足度だけでなく利用者のQOL(生活の質)向上にも直結することが確認されています。

外国人スタッフの教育とフォロー体制

日本語教育は「働きながらJLPT N2合格」をゴールに据え、レベル別カリキュラムを12か月サイクルで設計します。具体的には1〜3か月目でひらがな・カタカナと介護現場で頻出する約500語を学習し、4〜8か月目で敬語・報連相のロールプレイを中心とした会話演習、9〜12か月目で読解・作文対策を行います。進捗管理には週次テストとAI(人工知能)搭載のオンライン模擬試験を組み合わせ、スコア推移をダッシュボードで共有する仕組みを導入することで、指導者が弱点を即座に把握できるようにします。

語学と並行して、介護技術研修(移乗・排泄・食事介助などの基本動作)、制度理解研修(介護保険法、処遇改善加算の仕組み)、メンタリング(先輩職員による月2回の1on1面談)の三本柱で総合育成プログラムを構成します。技術研修はシミュレーターと実機を併用し、1動作あたりの所要時間と体への負荷を数値化してフィードバックを実施。制度理解はケーススタディ形式で「報酬区分」や「配置基準」を題材に討議し、現場判断力を高めます。メンタリングでは文化的ギャップや生活課題を共有し、離職の芽を早期に摘み取ることを目的とします。

育成効果を測定する指標として、①技能習得度(OSCE形式の実技試験で80点以上を合格ライン)、②定着率(入職2年後80%維持を目標)、③利用者満足度(四半期アンケートで「とても満足」比率60%以上)の三つを設定します。これらの数値をKPIダッシュボードに集約し、経営会議で毎月レビューすることで、教育投資がどの程度成果に結び付いているかを定量的に確認できます。また、定着率と利用者満足度の相関を分析し、必要に応じて研修内容やメンタリング頻度を調整するPDCAを回します。

地域との連携による外国人材の定着促進

外国人介護職員の「生活者」としての安心感を高めるうえで、施設外のコミュニティ支援は欠かせません。例えば、町内会と連携した週1回の地域日本語教室では、JLPT N3レベル取得を目標にしたカリキュラムを実施し、ボランティア講師が実践的な会話を指導しています。さらに、自治体主催の多文化交流フェスでは各国の料理ブースや伝統芸能の披露が行われ、利用者や地域住民とともに外国人スタッフが母国文化を紹介することで相互理解が深まります。これらの交流イベントにより、人見知りだった新人職員が近隣住民から名前で呼ばれるようになるなど、職場外での心理的サポートが自然に形成される効果が確認されています。

住宅面でも、自治体・商工会議所・社会福祉協議会が三者協定を結び、空き家をリフォームして家賃補助付きのシェアハウスを提供する事例が増えています。入居契約やライフライン手続きは市役所内のワンストップ窓口で英語・ベトナム語対応の職員がサポートし、契約トラブルを未然に防止しています。また、商工会議所が企業会員向けに生活相談ホットラインを設置し、公共交通の乗り方から子どもの就学相談まで幅広く対応しているため、施設担当者の負担も軽減されます。

こうした地域ぐるみのサポートを導入したA県のモデル事業では、外国人介護職員の離職率が導入前の28%から13%へと半減し、3年以上の定着率は47%から71%へ向上しました。さらに、地域イベント参加回数が年間2回未満の職員と比べ、4回以上参加する職員は仕事へのエンゲージメントスコアが平均12ポイント高いことが分かっています。言語支援と住宅支援をセットで行うことで、生活上の不安要因が減少し、職場でのパフォーマンス向上に直結することが数字でも裏付けられています。

地域と連携した定着支援は、施設の社会的責任(CSR)や地域ブランディングにも大きく貢献します。多文化共生を掲げる取り組みをプレスリリースや自治体広報誌で発信すれば、地域企業との共同プロジェクトや大学との研究連携といった新たなネットワークが生まれ、採用広報の差別化要素になります。実際に、交流イベントを継続開催しているB市の介護施設は「地域共生優良事業所」として表彰され、求人応募数が前年同期比で1.8倍に増加しました。コミュニティ支援は単なる福利厚生ではなく、地域とともに成長する介護施設のブランド戦略として高い投資対効果を生むと言えます。

まとめ:人員配置基準を活用した採用戦略のポイント

人員配置基準を遵守しながら採用戦略を立てる重要性

人員配置基準の順守は、採用計画を立てるうえで「大前提」と言えるほど重要です。介護保険法第七条および厚生労働省令第三十七条には、利用者三人に対し介護職員一人を配置するなど具体的な数値が明示されており、都道府県は毎年の実地指導や監査で基準充足状況を確認しています。監査では勤務表・タイムカード・給与台帳など複数の証憑を突き合わせるクロスチェックが行われるため、採用計画の段階で基準を下回る可能性が少しでもあれば即座に指摘を受けるリスクがあります。つまり、法令と監査の両面から「最初から基準を満たす前提で採用人数と職種バランスを決める」ことが経営の必須要件になるのです。

さらに、採用活動において「当社は人員配置基準を厳格に守っています」と積極的にPRすることは、求職者の安心感を大きく高めます。例えば、求人票に配置基準順守を明記し、面接時に常勤換算表を提示したある特別養護老人ホームでは、応募者からの内定承諾率が38%から55%へ向上したというデータがあります。法令順守への姿勢は「ブラックではない職場」というブランドイメージを形成し、口コミサイトやSNSでの評価にも波及するため、採用コスト低減と優秀人材の確保に直結します。

実際に順守を担保するには、採用フローの各ステップでチェックポイントを設けることが有効です。具体的には①要件定義段階で利用者数の増減シナリオを描き、常勤換算ベースで必要人数を算出する、②募集・選考段階で職種別KPI(応募者数、面接通過率)を設定し、充足見込みをリアルタイムでモニタリングする、③内定後にシフトシミュレーターで配置基準クリアを再計算し、不足が出れば追加採用や派遣活用を即決する、という流れです。この三段階をルール化することで、計画と実配置のズレを最小化できます。

もし基準違反が発生した場合、経営への打撃は想像以上に大きくなります。2022年度には神奈川県内の介護老人保健施設が人員不足を指摘され、過去一年分の介護報酬約1,800万円を返還し、さらに三か月の新規入所停止処分を受けました。稼働率が20ポイント低下した結果、月次収益は約1,200万円減少し、職員の賞与カットにまで波及したと報告されています。こうしたリスクを回避するためには、経営層が順守重視の文化を醸成することが不可欠です。毎月の人員配置レポートを役員会に上げる、基準違反が発生した際の罰則規程を就業規則に明記する、ICTダッシュボードで不足アラートを全社員に公開するなど、仕組みと意識の両面から「守ることが当たり前」という風土を築くことが、長期的な事業安定につながります。

ICTや外国人材の活用で多角的なアプローチを実現

ICT(Information and Communication Technology=情報通信技術)の導入と外国人材活用を組み合わせるハイブリッド戦略は、慢性的な人手不足に悩む介護現場にとって「省力化」と「人材プール拡大」を同時に実現する総合施策です。具体的には、記録システムをクラウド化して事務時間を40%短縮し、その余剰時間を外国人スタッフへのOJTに充てる形で教育コストを抑えます。さらに、見守りセンサーや介護ロボットによって夜間配置を1名削減し、浮いた人件費を外国人スタッフの来日費用や日本語教育費に再投資するという循環モデルを描くことで、限られた予算でも持続可能な採用基盤を整備できます。

このハイブリッド施策を意思決定する際は「コスト・効果・リスク」の3軸で比較するマトリクスを用意すると判断が加速します。例えばコスト軸では「ICT機器購入・保守費」「外国人材受入れ手数料・渡航費」、効果軸では「事務時間削減率」「定着率」「稼働率向上」、リスク軸では「システム障害による業務停滞」「言語・文化ギャップによる事故発生率」を数値化し、各施策をA〜Dランクで配置します。この一覧を経営会議で共有すると、投資優先度が視覚的にわかり、感覚ではなくデータで議論できる点が大きな利点です。

両施策のシナジーを高める鍵は「ICT研修と語学教育の統合」です。たとえばタブレット操作のeラーニング動画を日本語と母国語の二重字幕で提供すると、外国人スタッフはICTスキルと専門用語を同時に学習できます。また、AI翻訳チャットを活用したオンラインケースカンファレンスを実施すれば、リアルタイムに用語の意味を確認でき、先輩職員の指導負担も軽減します。宮城県の特別養護老人ホームでは、この手法により外国人スタッフの習熟期間を従来の6か月から4か月へ短縮し、日本人スタッフの残業時間を月15時間削減したという成果が報告されています。

投資回収計画を立案する際は、導入初年度に設備投資が集中しやすいICTへは減価償却を5年で設定し、外国人材関連費用は3年で償却するシナリオを組むとキャッシュフローが安定します。モデルケースとして、入所定員100名の施設が見守りシステムと電子記録システムに1,500万円、外国人材5名の受入れに年間600万円を投下した場合、事務・夜勤の人件費削減と稼働率2%向上による増収で3年目に累積損益が黒字に転換し、5年目には投資額の1.6倍の正味現在価値を見込めます。このロードマップをもとに、1年目は試験導入と教育体制の構築、2〜3年目はICT範囲拡大と外国人スタッフ増員、4〜5年目は運用最適化と追加テクノロジー導入という段階的アプローチを採ることで、計画倒れを防ぎながら持続的な人材確保とサービス品質向上を実現できます。

介護サービスの質を維持しながら人材不足を解消する方法

人材不足に直面する介護現場では、介護サービスの質を維持したまま人件費を抑えるという相反する目標を同時に達成する必要があります。例えば、常勤換算で3対1から4対1へと配置を緩和した場合、単純計算で年間人件費を約15%削減できる一方、職員の負荷増加により転倒事故率やクレーム件数が上昇するリスクが高まります。こうしたトレードオフを可視化し、「質の指標(ADL維持率・家族満足度など)が下がらない範囲でコストを削減する」という明確なゴール設定が第一歩となります。

具体的なアプローチとしては、業務プロセス改革・ICT化・外部資源活用の三位一体で取り組む方法が有効です。業務プロセス改革ではリーン(LEAN)手法を用い、バリューストリームマップを作成してムダな移動・待ち時間を削減します。タスクシフトでは、排泄介助後の片付けやシーツ交換をパート職員やボランティアに任せ、専門職はケアプランや機能訓練など高度業務に集中させます。ICT化では、タブレットによる音声入力を導入することで記録時間を1件あたり8分→3分に短縮し、見守りセンサーで夜間巡視を30%削減するなど、直接配置に代わる技術的支援を強化します。外部資源としては、訪問看護ステーションや地域リハ専門職との業務提携により、非常勤の理学療法士を時間単位で確保し、内部人件費を固定費から変動費へスライドさせる手法が挙げられます。

取り組みの効果を検証するため、成果指標を事前に設定してモニタリングする仕組みが欠かせません。代表的なKPIとしては①離職率(月次・年次)②利用者QOLスコア(LIFEデータの活動指標やWHOQOLなど)③収支改善率(人件費比率・営業利益率)を選定し、ダッシュボードでリアルタイムに確認できる体制を構築します。さらに、ヒヤリハット報告件数や待機者数もサブ指標として追跡し、数値が閾値を超えた場合に早期是正策を発動するエスカレーションルールを整備すると、品質低下の兆候を見逃しません。

最後に、先行して成功した施設をベンチマーキングし、継続的改善(PDCA)を組織文化として根付かせる計画を立てます。たとえば、タスクシフトとICT導入により離職率を12%→5%に抑えた先進特養では、週次の改善ミーティングで「成功・失敗事例共有シート」を運用し、現場の知見を可視化しています。この事例を参考に、自施設でも半年ごとにKPI達成度をレビューし、改善アイデアを優先度付けして実装するサイクルを回すことで、質を落とさず人材不足を緩和する体制が定着します。